Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Desacatos

On-line version ISSN 2448-5144Print version ISSN 1607-050X

Desacatos n.25 Ciudad de México Sep./Dec. 2007

Reseñas

La resignificación del trabajo y el consumo

The Resignification of Work and Consumption

Patricia Arias

Cristina Gutiérrez Zúñiga, 2005 Congregaciones del éxito: interpretación socio-religiosa de las redes de mercadeo en Guadalajara El Colegio de Jalisco, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Guadalajara.

Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México. parias@megared.net.mx.

La socióloga Cristina Gutiérrez Zúñiga, autora de este libro, encabeza junto con Renée de la Torre y Miguel Hernández, una línea de investigación novedosa, retadora y exigente, que ha promovido y potenciado en la región occidente de México: el estudio y análisis de las mediaciones entre las experiencias religiosas y el mercado. Por una parte, analiza cómo las prácticas religiosas están actualmente atravesadas y delineadas por los impulsos del mercado; por otra, cómo las prácticas seculares están siendo impregnadas, cada vez más, de elementos que evocan la religión y los universos simbólicos. Su libro más reciente corresponde a esta última vertiente: Congregaciones del éxito explora sobre la construcción y recreación de dimensiones sagradas en las prácticas mercantiles de dos empresas multinivel en Guadalajara, a partir de las cuales la autora busca analizar y contribuir a la reflexión acerca de las formas que asume lo sagrado en la modernidad.

Como es sabido, las empresas multinivel son una modalidad de venta y mercadeo de productos que se inició en Estados Unidos en la década de 1920, pero que se perfeccionó y difundió a partir de los años de la Segunda Guerra Mundial, y que se basa en "el reclutamiento de vendedores por otros vendedores y el otorgamiento al reclutador de una comisión por las ventas de los reclutados" (p. 25). De esa manera, las empresas eliminan los establecimientos de venta y los gastos en publicidad, tareas que se asignan a "agentes independientes" que "compran el producto, lo consumen, lo venden y buscan, a su vez, captar más distribuidores" (p. 17). En el sistema multinivel no hay trabajadoras sino distribuidoras de productos ligadas a las empresas por contratos de distribución independientes, no por relaciones laborales. Así, el nivel de ingresos de las distribuidoras depende no sólo de su habilidad para vender productos de manera directa, sino sobre todo de crear redes de distribución que les reporten ganancias, compensaciones, pagos especiales y prestaciones.

Esa forma de retribución reitera la ficción de independencia: las distribuidoras no reciben salarios ni prestaciones estandarizadas, sino compensaciones de acuerdo con el nivel de ventas de cada una, lo que depende, sin duda, de su dedicación y aspiraciones. El éxito del esquema parece indudable. De acuerdo con las indagaciones de Cristina, actualmente en el mundo deben existir unos catorce millones de distribuidores, que registran un volumen de ventas de más de 50 mil millones de dólares (p. 25). Por lo regular, las empresas multinivel son comercializadoras o importadoras en giros como "cosméticos y perfumería, joyería, productos nutricionales, lencería, decoración de interiores, baterías de cocina [...] productos de aromaterapia, magnetoterapia, terapias naturistas, libros y productos para el hogar y la oficina" (p. 33).

A pesar de la antigüedad, proliferación y éxito de las empresas multinivel y del empleo (o ingresos) que generan, éstas han sido muy poco estudiadas en México y en Guadalajara. La zona metropolitana de Guadalajara, sede del estudio de Cristina Gutiérrez, es también la sede nacional o internacional de cinco empresas multinivel y el espacio social donde operan alrededor de 31 empresas de ese tipo. Gracias a las distribuidoras, la influencia de Guadalajara se extiende, de manera directa, a poblaciones de los estados vecinos: Colima, Michoacán, Zacatecas.

Así las cosas, para detectar y entender la lógica entre las empresas y sus distribuidores, la autora realizó, entre 2001 y 2002, una investigación de primera mano con distribuidoras de dos empresas multinivel en Guadalajara: una compañía japonesa-estadounidense que distribuye productos de magnetoterapia, y una de origen tapatío que produce y vende artículos nutricionales y cosméticos (p. 45). La investigación que ha dado origen a este libro se basa y sustenta en materiales de primera mano, es decir, en información generada en entrevistas a distribuidoras y personal de las empresas; en la asistencia, observación, recuperación de información de sesiones de demostración y venta de los productos; en seminarios de capacitación; y en la participación en las reuniones anuales de cada empresa.

La perspectiva de estudio que propone Cristina es también una apuesta original y, desde luego, resulta muy tentadora para una socióloga interesada en el estudio de los movimientos religiosos contemporáneos. Cristina ha comprobado que las empresas multinivel han estado asociadas, desde sus orígenes, con ideales morales y de mejoramiento personal, que construyen escenarios de motivación que mantienen comprometidas e involucradas a las distribuidoras y que, desde ahí, alcanzan y llegan hasta las últimas consumidoras. Las maneras de cómo las empresas se relacionan con las distribuidoras —sugiere y demuestra Cristina— forman parte de "un proceso de transmisión simbólica" en el que se pueden detectar procesos de "reconfiguración cultural y religiosa de la sociedad tapatía" (p. 14). La segunda parte del libro, es decir, los capítulos IV, V, VI y VII —que, hay que decirlo, no son el objeto de esta reseña— establece y analiza esa relación desde la perspectiva de la sociología religiosa.

Esta reseña busca más bien explorar e insistir en lo expuesto en los tres primeros capítulos —el sistema de ventas multinivel o redes de mercadeo, los usos y las redes sociales, de género y trabajo— que exploran y continúan una larga y rica tradición en la sociología y, sobre todo, en la historia social estadounidense, de analizar las instituciones económicas, del nivel que sean, como fenómenos que dicen, siempre, algo importante sobre las sociedades en que se insertan en los diferentes momentos históricos en que prosperan. No se trata de un nuevo funcionalismo, sino de buscar las claves sociales y culturales —persistentes pero cambiantes— que están en el trasfondo de las instituciones económicas. Visto de ese modo, el libro dice mucho acerca de las transiciones, de los cambios sociales recientes en las trayectorias de las mujeres de hoy porque, como bien señala Cristina, el contingente principal de las empresas multinivel es femenino.

La autora nos recuerda, sin embargo, que las empresas no han promovido de manera explícita que la distribución sea una actividad de mujeres, sino que en la práctica se ha convertido —en México como en tantas partes— en una forma muy feminizada de obtención de ingresos. En Estados Unidos, dice la autora, el trabajo en las multinivel es una "opción de empleo de tiempo parcial para aquellos grupos marginados por los crecientes estándares de educación y dedicación para ocupar un puesto en una firma. Y entre ellos, las mujeres, cuya responsabilidad doméstica disminuye sus posibilidades en el mercado laboral" (p. 31). Sin duda es también el caso de México. Aunque Cristina sugiere ser cuidadosa con su fuente, calcula que podrían existir algo así como 1 millón 650 distribuidores; en varios casos, la única fuerza de ventas la constituyen las mujeres (p. 32). En un apartado breve pero ejemplar, Cristina da cuenta de cómo el crecimiento alcanzado por las empresas multinivel en México está vinculado con la crisis de 1994-1995, pero también con los cambios en la condición demográfica y laboral de las mujeres, que las ha convertido en el eslabón más frágil y sensible susceptible de aceptar condiciones de trabajo como las que ofrecen las empresas multinivel (pp. 36-42)

Los discursos elaborados por dichas empresas y las construcciones y reelaboraciones que hacen las distribuidoras tienen, sin duda, un fuerte contenido que evoca lo religioso. Pero las prácticas de las mujeres evocan también experiencias muy remotas asociadas a la condición femenina de otros tiempos; situaciones que ya no existen pero que esconden algunas de las transiciones sociales fundamentales que han vivido las familias y la sociedad mexicanas en las últimas dos décadas.

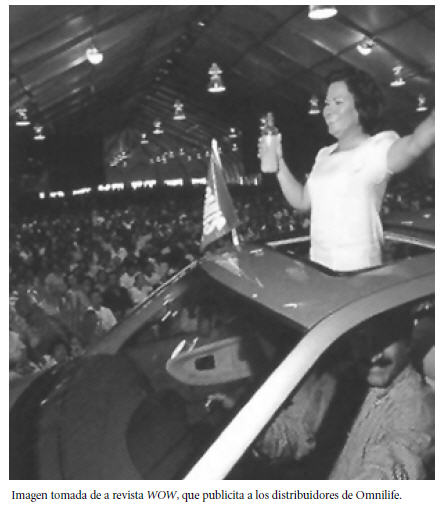

Una primera transición que aparece de manera velada es el brutal empobrecimiento de las clases medias en México. El trabajo que ofrecen las empresas multinivel y los discursos que lo acompañan contribuyen a mantener la disociación del trabajo femenino —incluso masculino— con el empobrecimiento: la venta de productos más o menos exclusivos se asocia siempre a escenarios sociales prósperos y envidiables que oscurecen la precarización de las familias y la necesidad de que las mujeres generen ingresos. Las reuniones, como bien documenta Cristina, se realizan en espacios exclusivos con escenarios de buen gusto: clubes, hoteles, salones; las recompensas están asociadas con la abundancia, gustos y saberes caros: viajes a Europa, carros de marcas que aluden a la elegancia y el dinero; préstamos para casas en fraccionamientos de lujo. Las entrevistadas por Cristina recuerdan, a la menor provocación, el "último viaje a Europa" que realizaron gracias a la empresa. En estas condiciones, vender es dar a conocer buenas nuevas y compartir el éxito, no necesitar ingresos de manera perentoria.

Una segunda transición velada tiene que ver con un concepto muy viejo vinculado con lo femenino: la flexibilidad, esa necesidad de tiempo y espacio para mantener vigente la asociación de las mujeres con los compromisos domésticos y, al mismo tiempo, obtener ingresos. Sólo para reiterar algo conocido: ellas, para enfrentar las necesidades de atención y cuidado de hijos y padres, han aceptado trabajos aparentemente flexibles, llamados así porque no requieren salir cotidianamente del hogar y carecen de horario fijo, pero los cuales, por eso mismo, se considera normal que se pague menos y se eludan los compromisos laborales. Evoca, desde luego, los viejos y persistentes sistemas de trabajo en el hogar y el trabajo domiciliar que han desarrollado las mujeres a través de la historia. En la actualidad, según se comprueba de manera muy vívida en el libro de Cristina, las mujeres dedican muchas horas de sus días a buscar clientes, a alimentar y ampliar sus redes, a tener reuniones; más, desde luego, que las que tendrían que laborar en cualquier oficina burocrática. En realidad, la noción de "flexibilidad" alude cada vez más a la posibilidad de desarrollar estrategias de manejo del tiempo más que a trabajar menos horas que en una jornada laboral tradicional.

Hay que recordar también que la noción de flexibilidad y su vinculación con el trabajo precario correspondía, por lo regular, a mujeres que atravesaban por la fase expansiva de su ciclo doméstico, es decir, cuando en el hogar había hijos pequeños con demandas importantes de tiempo y atención y las mujeres, ante esas circunstancias, estaban dispuestas a aceptar trabajo precario, pero flexible.

Pero al parecer ya no es así. El estudio de Cristina muestra un cambio importante: convertirse en distribuidoras de multinivel se ha convertido en una importante vía de ingresos para dos franjas cada vez más amplias de mujeres: por una parte, aquellas cuyas familias están en fase de dispersión, es decir, cuando los hijos técnicamente han salido del hogar, las necesidades del mismo son menores y las mujeres podían comenzar a disfrutar de su condición de "cabecitas blancas", digamos. Sin embargo, las entrevistas de Cristina señalan que, en la actualidad, esa fase no parece desarrollarse en los términos clásicos, de tal manera que muchas mujeres —casi adultas mayores— necesitan ingresar al mercado de trabajo multinivel para contribuir a incrementar los ingresos familiares.

Por la otra, el empleo multinivel captura a las divorciadas, esa categoría de mujeres que crece y crece, pero en la cual, todavía, muchas de ellas sólo fueron preparadas para ser amas de casa y sus credenciales para el mercado de trabajo formal —al que además ingresan de manera tardía— son escasas. En ese sentido se puede decir que el empleo en las multinivel está recuperando para el mercado de trabajo y para el consumo a mujeres que hasta hace poco estaban fuera. Es decir, ahora tenemos mujeres de mayor edad —casadas y divorciadas— obligadas a entrar al mercado de trabajo por una vía muy estresante y demandante como es la de las ventas multinivel. Este cambio plantea algunas preguntas: ¿cómo son ahora los reacomodos domésticos en esa fase de la vida?, ¿qué pasa entonces con las otras tareas sociales que tradicionalmente cumplían las mujeres en esa etapa de sus vidas? Es una transición importante que el trabajo de Cristina descubre. Transición social pero que, como muchas otras en nuestra sociedad, se enfrenta con desconcierto, temor, tensión y violencia al interior de las familias.

Otra transición velada que descubre el trabajo de Cristina es la mercantilización extrema de las habilidades sociales femeninas. Se ha dicho que las mujeres han sido siempre las incansables tejedoras de redes sociales que contribuyen, en diferentes momentos y contextos, a la sobrevivencia de sus familias. La socialización femenina ha enseñado a las mujeres a construir, mantener y también convertir las relaciones sociales en recursos que se activan para propósitos múltiples y cambiantes. En el contexto de crisis actual, muchas mujeres que nunca estuvieron en los mercados de trabajo han tenido que mercantilizar ese recurso intangible que tenían: las redes sociales. Lo que muestra este estudio es que las mujeres están hoy tan presionadas para vender que tienden —queriéndolo o no— a quitarle a sus redes y eventos —incluso familiares— esa multifuncionalidad de contenidos sociales para privilegiar y exacerbar el aspecto económico, lo cual genera (como descubre y señala Cristina) tensiones muy fuertes en las parejas y en las redes sociales y familiares de las mujeres. Las narrativas recogidas por Cristina dan cuenta de las molestias, vergüenza y enojo que representa para los familiares la mercantilización de las redes sociales de las distribuidoras.

Una cuarta transición que se percibe es compleja, interesante, quizá también ambigua: los discursos de éxito —tan reiterativos en los seminarios, demostraciones y celebraciones para mantener a las distribuidoras motivadas, convencidas e hiperactivas— promueven, sin duda, un cambio en la relación de las mujeres con el dinero. El dinero es un tema del que se habla muy poco en México, menos aún entre las mujeres que, por lo regular, poco sabían acerca de los ingresos y decisiones económicas de sus cónyuges. Las mujeres están asociadas a la generosidad, la gratuidad, la no ambición, a la familia como el valor femenino primordial al que ella debe supeditarlo todo. ¿Cuándo se ha visto que las mujeres critiquen el dinero que reciben de sus parejas? Los discursos de las empresas multinivel, centrados en la noción de éxito, de todo lo que pueden conseguir con dinero, parecen estar cambiando esa relación-percepción-valores asociados tradicionalmente a las conductas económicas de las mujeres. Por ahí puede entenderse, quizá también, una línea de tensión que atraviesa todo el libro: los problemas inacabables que han tenido todas las mujeres con sus parejas por dedicarse a las ventas. Desde luego, no es lo mismo una mujer abnegada que teje suéteres en su casa hasta la madrugada y que al otro día se levanta temprano y sin chistar a dar el desayuno y llevar a los niños a la escuela, que una señora que se arregla y viste con esmero, sale de la casa en el carro que ganó gracias a sus ventas, permanece horas fuera de la casa y ya no es sensible a las infinitas demandas de esposo, hijos y demás parentela.

En este sentido, puede decirse que el trabajo de Cristina muestra, de manera nítida, varias transiciones recientes en la vida económica y la condición femenina en Guadalajara. Al mismo tiempo, documenta las nuevas tensiones que hoy generan esas transiciones en las familias. Cristina menciona la elevada rotación de distribuidoras que existe en las empresas multinivel. Eso sugiere interrogantes que cuestionan los éxitos y los logros de los que tanto hablan y exhiben las distribuidoras. No es el tema de Cristina y, por lo tanto, no se lo podemos pedir, pero ¿qué pasa, al final del día, con las mujeres que han sido distribuidoras?

Se puede decir que en el libro hay otras personas omnipresentes y cruciales que han permanecido en la penumbra: las consumidoras. Tampoco es el tema de Cristina. Ella dice muy claramente que ha buscado reconstruir la lógica de dos de los actores de las redes de mercadeo: las distribuidoras y las empresas, lo cual es suficiente y no podemos pedirle más. Pero el libro, sin duda, suscita la curiosidad por saber quiénes y por qué consumen los productos de las multiniveles. Esto, claro, además de las distribuidoras que se han convertido en consumidoras voraces y aparentemente convencidas de lo que venden.

Cristina ha llamado la atención sobre el carácter de intermediarias culturales que suelen desempeñar muchas distribuidoras de productos, es decir, de enseñar a las clientas los usos apropiados de los productos que aparecen como objetos del deseo moderno. A nivel etnográfico ella ha detectado cómo las distribuidoras, para ampliar sus redes, se salen de Guadalajara y recurren a poblaciones —ciudades medias y pequeñas de Jalisco y otros estados— donde tienen relaciones de diferente tipo. Ahí parecería que se cumple, efectivamente, ese papel de intermediarias culturales que llevan a otras mujeres de las burguesías locales los productos, hábitos, saberes asociados a la modernidad hecha productos. Hay que decir que las burguesías locales siempre han gustado de las formas de compra personalizadas y a domicilio. Pero hay que decir también que los sistemas estaban tradicionalmente asociados de manera implícita (jamás explícita) a la caridad. Por lo regular, se dedicaban a ese tipo de actividad comercial, sobre todo ventas de joyas y ropa, mujeres que habían quedado desamparadas y eran de esa manera "ayudadas" por sus familias y por la comunidad. La asociación con la caridad, con la ayuda a la mujer en desgracia, parece estar siendo complementada por otra: la distinción. Es sólo una impresión, pero algunos de los productos multinivel, como los de la empresa japonesa, se han asociado a cierta exclusividad, tanto por la manera de conseguirlos como por los precios. Para tener acceso a ellos se requiere de una red social con fuertes candados de pertenencia. Esa pertenencia es el "plus" que se muestra junto a las almohadas, los colchones o las plantillas magnéticas, por ejemplo.

Llama la atención que en Guadalajara y en otras ciudades hay mujeres que se convierten en el objetivo de las distribuidoras de todo tipo de productos porque son las que se dedican a convocar amigas y conocidas a reuniones privadas, muy simpáticas, para "conocer" los nuevos productos. Esas mujeres tan cotizadas y asediadas por las vendedoras envían, me parece, dos mensajes: por un lado, muestran lo bien que viven sin tener que trabajar ni vender nada; por el otro, demuestran lo comprometidas que están con las que tienen que hacerlo. Compartir a través del consumo es una manera de ser exclusiva y solidaria, algo que hoy forma parte de la distinción de algunas mujeres.

No estoy muy segura si Cristina estaría de acuerdo con lo anterior. Pero sí estoy convencida de que los lectores de Congregaciones del éxito realizarán diversas y novedosas lecturas en las que quizá Cristina se reconocerá, aunque quizá en otras no tanto. Esto será posible porque Congregaciones del éxito es el resultado de una investigación rigurosa y novedosa, no sólo acerca de los procesos de sacralización de prácticas seculares en la sociedad tapatía y, en especial, en las mujeres, sino además porque ofrece elementos nuevos y convincentes para reflexionar en esa lista de interrogantes en la que se articulan las preocupaciones de la antropología y la sociología en torno al cambio social que, de acuerdo con lo que demuestra Cristina, se encuentra rediseñado y atado, cada vez más, a lógicas mercantiles y al consumo.

Para terminar, hay que decir que Congregaciones del éxito es un trabajo original, bien planteado, bien llevado a cabo, bien resuelto, bien escrito, que acumulará lectores académicos, muchos de los cuales se convertirán, seguramente, en continuadores de esta cantera de análisis sociológico. Pero no sólo eso. Hay que mencionar que Cristina dedicó tiempo y esfuerzo a convertir lo que fue en principio su tesis doctoral en este libro que es ahora Congregaciones del éxito. Al hacerlo, se quitó preocupaciones, enfrentó los temores y eliminó las rigideces asociadas a las expectativas de un trabajo sometido a múltiples evaluaciones académicas. En el tránsito, el trabajo no perdió rigurosidad; en cambio, ganó frescura y soltura. Cristina propone una lectura y ofrece varias interpretaciones sobre temas y —sobre todo— autores que podrán presumir de muchos atributos académicos menos el de escribir bien —al menos, esa impresión nos han dejado sus traductores—. Cristina presenta y discute argumentos complejos de manera precisa y transparente, lo cual le permitirá, sin duda, conseguir lectores y atrapar adeptos más allá, mucho más allá del mundo académico.

marzo de 2006.

Información sobre la autora

Patricia Arias. Maestra en antropología social por la Universidad Iberoamericana y doctora en geografía y urbanismo por la Universidad de Toulouse Le Mirail, Francia. Ha sido investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y en El Colegio de Michoacán; investigadora invitada del Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) en Francia e investigadora asociada del Population Studies Center de la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia. Entre sus publicaciones más recientes se pueden mencionar los libros, en coautoría con Jorge Durand, La enferma eterna. Mujer y exvoto en México, siglos XIX y XX (2004) y La vida en el norte. Historia e iconografía de la migración México-Estados Unidos (2005), así como Las mujeres de Guanajuato ayer y hoy. 1970-2000, con Emma Peña (2004).