Introducción

La historia de las instituciones religiosas en México le ha interesado a los historiadores mucho antes de la profesionalización de la disciplina, en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el énfasis de los investigadores se ha centrado en una concepción política y estructuralista de éstas, que ha transitado desde la apología o la descalificación a posturas menos dependientes de los estereotipos de las relaciones Estado-Iglesia.1 Por otro lado, hasta la década de 1980 se tomó a las regiones centrales del país como los escenarios principales para esta clase de estudios, y se dejó a las restantes sin trabajos particulares o se les consideraba como reflejos de los procesos del centro.2

En este sentido, hasta hace relativamente poco tiempo eran escasas las investigaciones que abordaban la historia de las instituciones religiosas en Baja California. Los textos locales, relacionados sobre todo con la Iglesia católica, centraban su atención en el periodo misional y descuidaban la cuestión de la secularización de las misiones en el siglo XIX, etapa en que las actividades religiosas en la península bajacaliforniana dan la impresión de haber entrado en una fase crítica, debido a la escasez de sacerdotes (Jaimes 2007, 17-18).

En el presente artículo se aborda el surgimiento de la diócesis3 de Tijuana, proceso que es importante estudiar por dos razones genera les; primero, por la escasa literatura que trata esta cuestión, concentrada principalmente en el periodo misional (Espinoza 2014, 6). La segunda, porque aquí se intenta aportar insumos para analizar la expansión y consolidación de las instituciones religiosas, tanto católicas como no católicas, en la frontera noroeste de México.4 En general, se considera que dicha consolidación fue posible debido a las trasformaciones sociales y políticas ocurridas durante el siglo XX, las cuales propiciaron la formación de una base social para el funcionamiento de una estructura eclesial como la católica (Espinoza 2014, 170).

La diócesis de Tijuana fue el producto de la trasformación de una iglesia misional en una diocesana, en Baja California. La primera había predominado desde el siglo XVII, y funcionaba bajo la dirección del clero regular, su organización se centraba en el establecimiento de misiones cuyo objetivo principal era la evangelización de los indígenas (Enríquez 2008, 10), pero que incluía el mayor control posible sobre las actividades económicas y las relaciones sociales, con el propósito de integrarlos al orden colonial.5 En este tipo de administración, a los sacerdotes los dirigía un superior provincial o directamente la Sagrada Congregación de Propaganda Fide (SCPF) (Espinoza 2014, 170), órgano encargado de administrar los asuntos económicos y eclesiásticos de los lugares donde no se había establecido un obispado.

Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX se trató de convertir a la iglesia misional en una diocesana, pero los intentos no dieron los resultados esperados hasta la década de 1940, sin embargo, se debe tomar en cuenta que ya coexistían los dos tipos (Enríquez 2008, 11). En 1939, con la llegada de los Misioneros del Espíritu Santo, la península volvió a la administración misional.6 Fue a partir de este periodo cuando se echaron los cimientos que llevarían a establecer una diócesis en Tijuana, durante los años sesenta. Puede decirse que en este proceso confluyeron factores eclesiales, como las labores religiosas de los Misioneros del Espíritu Santo; sociales, como el crecimiento de las localidades debido a un proceso de poblamiento acelerado, así como políticos, como el entendimiento entre diversos gobernadores del territorio y los sacerdotes (Jaimes 2007, 185).

La iglesia diocesana se caracteriza por tener miembros del clero secular, encargados de administrar los sacramentos y atender los trabajos pastorales bajo las órdenes de un obispo. Y, a diferencia de la misional, su prioridad no es la evangelización, se instaura en poblados con cierto desarrollo social y económico, pues su sostenimiento financiero está a cargo de los laicos, quienes apoyan por medio del pago de diezmos, limosnas y donativos (Enríquez 2008, 11). Como se tratará más adelante, desde mediados del siglo XIX la Iglesia católica mexicana había intentado sustituir el clero secular por el regular, con poco éxito.

En suma, el presente artículo busca explicar, desde la perspectiva de uno de sus actores principales, los procesos locales que trasforma ron una iglesia misional en una diocesana en un campo religioso7 en formación, en la Baja California. Dicho cambio ocurrió durante la ad ministración eclesiástica de Felipe Torres Hurtado y Alfredo Galindo y Mendoza, ambos miembros de la orden de los Misioneros del Espíritu Santo. Asimismo, se trata de analizar los factores que lo propicia ron, y para hacerlo se considerarán tres aspectos: a) la organización religiosa y el papel de las asociaciones laicas en esta trasformación; b) el crecimiento demográfico del norte de Baja California, favorecido sobre todo por los procesos migratorios que crecieron notablemente a raíz de la segunda guerra mundial, aunque sus efectos ya se habían sentido desde las primeras décadas del siglo XX en las localidades fronterizas y c) las relaciones entre el vicariato y las autoridades loca les y también las internas.

Gran parte del contenido de este trabajo se desarrolló con base en la documentación generada por la Iglesia, y que ahora se encuentra en el Archivo Diocesano de Tijuana (ADT).8 De igual manera, se consultó la reserva hemerográfica del Archivo Histórico de Tijuana (AHT) y algunos documentos de la reserva del Archivo General de la Nación, en el IIH de la UABC. Además, se entrevistó al profesor Flavio Ramos Martínez, quien formó parte de la Acción Católica Juvenil, en Tijuana, y a la señora Herlinda Huizar, colaboradora de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, de la colonia Hidalgo.

Breve panorama histórico de la Iglesia católica antes de la llegada de los Misioneros del Espíritu Santo

La secularización de las misiones y la salida de los dominicos, a me diados del siglo XIX, generó una crisis en el clero de Baja California debido a la escasez de sacerdotes. Según Carlos Franco, el clero secular, a diferencia de sus predecesores regulares, no podía soportar la pobreza, el clima extremoso y los conflictos constantes con algunos grupos, como los masones, por lo que la mayoría abandonó la península (1989, 257).

En 1855, el papa Pio IX erigió el vicariato apostólico de Baja California con sede en La Paz, nombró a Francisco Escalante y Moreno como vicario. Este obispo, al igual que sus sucesores, luchó por acrecentar el clero de la región, pero no lo logró. Las parroquias del sur las administraban quienes estaban a las órdenes directas de los vicarios, las del norte estuvieron a cargo, por un tiempo, de padres seculares y misioneros franciscanos de California (Franco 1989, 258).

Ante la gran carencia de sacerdotes, la SCPF redujo la categoría de vicariato a prefectura apostólica, en 1882, bajo la administración de la diócesis de Sonora. Sin embargo, ante la imposibilidad del obispado sonorense de atender el territorio, debido a la escasez de sacerdotes,9 en 1895 la SCPF les asignó a los misioneros de la congregación italiana del Instituto de San Pedro y San Pablo el cuidado espiritual de Baja California, donde permanecieron por casi tres décadas. Para comienzos del siglo XX, la prefectura apostólica ya contaba con diez parroquias, seis de ellas estaban atendidas por un sacerdote de tiempo completo; además, había 20 capillas (Enríquez 2008, 15).

Cabe mencionar que para la primera y segunda décadas del siglo XX, la Iglesia católica mexicana había lanzado dos propuestas para erigir una diócesis en Baja California. La primera surgió en 1913, dentro de la Dieta Obrera de Zamora, en la que los clérigos buscaron soluciones para resolver la difícil situación que vivía el obrero, a través de la propagación del catolicismo social. En esta asamblea, los prelados formularon la idea de establecer un obispado en Baja California, con ayuda económica de las demás diócesis nacionales, a fin de que la doctrina social católica llegara a los lugares más apartados del país. Sin embargo, la realidad era otra; los obispos no tenían recursos suficientes para sostener una nueva jurisdicción eclesiástica, además existían diócesis demasiado pobres que, según el entonces arzobispo de Yucatán, Martín Tristchler, no alcanzaban a cubrir ni siquiera sus necesidades básicas, como las de Campeche y Tabasco (Aguirre 2008, 30).

La segunda propuesta surgió seis años después, por dos razones importantes: a) la jerarquía católica nacional pretendía "mexicanizar" al clero de la península, ya que entonces la administración eclesiástica del territorio estaba a cargo de los misioneros italianos del Instituto de San Pedro y San Pablo (De Guissepe 2011, 82-83), y b) la Constitución de 1917 decretó la expulsión de todos los sacerdotes extranjeros del país. Sin embargo, algunos de los presbíteros que trabajaban en la península desafiaron las leyes y buscaron refugio en los poblados del norte (Franco 1989, 261-262). Los obispos mexicanos decidieron manejar el territorio eclesiástico de Baja California, con el fin de establecer una diócesis bajo la jurisdicción de un prelado nacional, ya que "la influencia de los Estados Unidos en esa región, principalmente de la propaganda protestante, [era] muy notoria [por lo cual] parecía oportuno que sea el clero mexicano el que se encargue de los fieles, dado que los compatriotas conocen mejor la manera de contrarrestar el mal" (De Guissepe 2011, 82).

Sin embargo, esta idea pareció ser un pretexto para exiliar a los misioneros italianos, pues en realidad no se podría realizar el proyecto debido a la escasez de habitantes. Una vez que los religiosos del Instituto de San Pedro y San Pablo dejaron Baja California, se restableció el vicariato, en 1922, administrado por Silvino Ramírez, un sacerdote de la diócesis de Guadalajara (Joy 2006, 10). Para ese momento, entre 1915 y 1920, el poblamiento del Distrito Norte de la Baja California comenzaba a experimentar sus primeros auges, como el de la agricultura, en Mexicali y el turismo, en Tijuana (Moreno 2002, 353).

Sin embargo, la precaria situación del clero peninsular no mejoró, de hecho empeoró con los gobiernos posrevolucionarios en las décadas de 1920 y 1930, sobre todo debido al enfrentamiento con Calles y la guerra cristera, lo cual obstaculizó aún más el escaso trabajo eclesiástico (Espinoza 2014, 140-149; Enríquez 2008, 26). Cuando los problemas políticos se suavizaron, la Santa Sede entregó el vicariato a los Misioneros del Espíritu Santo, el 25 de septiembre de 1939. Tres meses después, los religiosos tomaron posesión oficial, y el liderazgo recayó en Felipe Torres Hurtado, nombrado administrador apostólico. Él tenía dos objetivos claros: catequizar a los habitantes de Baja California y aumentar el clero de la región, con sacerdotes locales (Joy 2006, 30).

A partir de los años veinte, las iglesias cristianas, tanto católicas, como de otras denominaciones, ya habían sembrado sus primeras raíces en la sociedad fronteriza. No obstante, estas agrupaciones carecían de un sistema institucional sólido, causado por la ausencia de un núcleo de especialistas (sacerdotes, religiosos, pastores), capaces de controlar la gestión del capital religioso de los sectores laicos (Jaimes 2007, 171). Pero, a partir de 1940, la diversidad religiosa creció, y dio paso a un proceso de institucionalización en las primeras iglesias (Jaimes 2007, 203). En el caso de la religión católica, los Misioneros del Espíritu Santo10 fueron sus agentes principales.

La organización religiosa y el papel de las asociaciones laicas

En septiembre de 1939, Celso Constantini, secretario de la SCPF, facultó a los Misioneros del Espíritu Santo para que se encargaran de la administración eclesiástica de Baja California (Rodríguez 1999, 26). Los primeros religiosos arribaron a La Paz en diciembre de 1939, junto con Felipe Torres Hurtado (Mojica 2005, 34), quien visualizaba la península como "un lugar necesitado del evangelio de Cristo" (García 2002, 463). La veía como una zona con inmensas necesidades espirituales, cuyas "almas están deseosas de Dios, sin saber si quiera que lo están",11 y se sentía obligado a dar educación moral y religiosa a los bajacalifornianos. Esta perspectiva le proporcionó la fuerza discursiva para cimentar las bases de una iglesia más sólida, integrada principalmente por sacerdotes oriundos de la región, que pudieran hacerse cargo de la administración sacramental.

Para llevar a cabo el plan pastoral, Torres Hurtado buscó un lugar más próspero que la ciudad de La Paz. Su primera labor fue trasladar la sede del vicariato de Baja California al puerto de Ensenada, en julio de 1940, debido al crecimiento poblacional de la zona norte de la península. En esa ciudad estableció el Seminario Misional de Nuestra Señora de La Paz, el 8 de diciembre de 1940, con la finalidad de formar sacerdotes seculares (Joy 2006, 31). Esto significó no sólo una medida sagaz, ante el reconocimiento del crecimiento de las localidades fronterizas, sino también que por primera vez en la historia eclesiástica de la península el núcleo institucional del catolicismo estaría en el norte y no en el sur (Jaimes 2007, 184).

Para el sustento financiero del cuerpo sacerdotal, el vicariato recibía ayuda de la SCPF, que enviaba entre 10 mil12 y 20 mil dólares,13 aunque no se sabe con qué periodicidad llegaban esos montos. De forma similar, varias personas que vivían en México o en Estados Unidos mandaban donativos para sostener el seminario. Esto fue posible gracias a que Torres Hurtado desplegó una gran promoción aprovechando sus lazos de amistad. El clero recibía constantemente apoyo económico del abogado Gustavo N. Serrano, radicado en la Ciudad de México. Se desconoce la cantidad que enviaba, pero él "remitía una modesta contribución para el seminario de aquella región".14

La introducción de congregaciones religiosas fue otro de los trabajos de Torres Hurtado. Es probable que la proliferación de estas comunidades se haya debido al desarrollo social y económico que caracterizó a Tijuana durante ese periodo. La mayoría de las primeras comunidades que ingresaron se especializaban en el ámbito educativo, catequístico y filantrópico. Entre las órdenes religiosas enfocadas a las labores de enseñanza y de catequesis estaban las Hijas del Espíritu Santo, quienes llegaron en enero de 1941 y fundaron el Colegio México, en Ensenada, y el Colegio La Paz, en Tijuana; las Madres Mercedarias instauraron el Instituto Peninsular, en Tijuana; las Hermanas de la Santísima Trinidad establecieron una academia en Mexicali, y también daban asesoría a grupos parroquiales. En 1946 arribaron las Misioneras de Jesús Sacerdote, y fundaron la Academia Motolinía para señoritas en Tijuana, donde impartían la carrera de comercio; además de adjudicar catecismo y asesorar a los grupos parroquiales en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe (Rodríguez 1999, 35). Entre 1942 y 1943 llegaron a Ensenada las Misioneras Catequistas Guadalupanas, para hacerse cargo del catecismo en la región.15

Entre las religiosas que realizaban trabajos caritativos se encontraban las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres; establecieron hospitales, casas hogar y colegios en Tijuana y Ensenada, y las Madres Carmelitas trabajaban en el sector salud atendiendo el Sanatorio Aubanel. Torres Hurtado también respaldó la fundación de las Misioneras Franciscanas de Nuestra Señora de La Paz, la primera orden nativa de Baja California, establecida gracias al auspicio de la hermana del general Abelardo L. Rodríguez y con la dirección de la religiosa Catarina Rodríguez (Rodríguez 1999, 35).

Torres Hurtado recibió ayuda pastoral del Instituto de los Hijos del Sagrado Corazón, también conocidos como Misioneros Combonianos, una congregación masculina de origen italiano a la cual Celso Constantini le asignó un apostolado en la zona sur de Baja California, en octubre de 1947,16 ya que gran parte de los sacerdotes residían en la norte. De esta forma se confirmaba que el corazón del catolicismo bajacaliforniano se trasladaba al norte de la península, atendida por un clero en proceso de "mexicanización" y que poco a poco se volvía nativo, mientras el sur se mantenía como un territorio administrado por clero regular.

En 1948 arribaron los primeros religiosos combonianos a La Paz. En una carta enviada por una feligresa de esa ciudad a Torres Hurtado menciona que desde la llegada de Elio Sasella, hermano comboniano, "se ve un resurgimiento de la vida cristiana, un fervor inusitado, un entusiasmo por la iglesia que antes no se veía. Las misas de los domingos completamente llenas [...]".17 Esto puede indicar que en el sur de la península, donde se presume que el vacío institucional era me nos, la devoción de los sectores laicos cercanos a la religión de iglesia recibió un impulso nuevo con la llegada de los nuevos padres. Con la información disponible no se puede asegurar que esta situación se haya replicado en el norte. Pero sí es posible pensar que ciertos sectores de la población se sintieran atendidos en el aspecto religioso, por primera vez en mucho tiempo.

La Orden Franciscana Seglar fue otra congregación religiosa y laica a la vez, que se estableció en Tijuana, aunque al parecer sin la influencia de Torres Hurtado; llegó en 1943, dos años antes del cambio de la sede vicarial a dicha ciudad. Estaba integrada por un grupo de hermanos y hermanas de la Tercera Orden Franciscana, pertenecientes a las provincias franciscanas del Santo Evangelio de México; San Pedro y San Pablo, de Michoacán; San Francisco y Santiago, de Jalisco, y de San Diego, California. Sus actividades consistían en la catequización de niños y adultos, la enseñanza y la realización de obras de caridad. De igual forma organizaban eventos como kermeses, rifas y ventas, con el fin de obtener respaldo económico para la construcción del templo de San Francisco de Asís, ubicado en lo que hoy es la Calle Tercera de Tijuana (Villarruel 2001, 9, 28).

Si bien Torres Hurtado no intervino directamente en el establecimiento de la Tercera Orden Franciscana, su madre, doña Salud Hurtado viuda de Torres, sí lo hizo. Ella fue una de las fundadoras de esta congregación en Tijuana, y después también otro de sus hijos, Agapito Torres Hurtado, se integró a la comunidad. Ellos comenzaron "a tra bajar con un firme propósito, recabar fondos para comprar imágenes, sobre todo pensando en adquirir un terreno en donde pudieran establecerse y desarrollar con más seguridad sus actividades apostólicas" (Villarruel 2001, 9, 12).

En 1949, monseñor Felipe Torres trasfirió su cargo apostólico a Alfredo Galindo y Mendoza, quien ya como vicario puso especial atención en la construcción y ampliación de los templos.18 La parroquia (hoy catedral) de Nuestra Señora de Guadalupe de Tijuana fue remodelada y ampliada, y se construyó otro edificio destinado para el seminario frente al cerro Colorado, sin embargo el dinero destina do por la SCPF no fue suficiente. Para realizar estos trabajos, Galindo pidió préstamos a las personas más pudientes de la localidad, lo que generó una deuda que aumentó a 43 000 dólares en 1957.19

Por otra parte, Galindo continuó respaldando el establecimiento de más congregaciones religiosas como las Hermanas de la Cruz del Sagrado Corazón, provenientes de la Ciudad de México y establecidas en Tijuana a principios de 1953;20 las Hijas de la Caridad de San Vicente, quienes se instalaron en Ensenada a mediados de 1954 para dirigir un asilo de ancianos,21 y las Terciarias Franciscanas de Nuestra Señora del Refugio, procedentes de Tlaquepaque, Jalisco, en 1958, lideradas por fray León Zaragoza, superior de la Orden Franciscana Seglar de Tijuana, y sus actividades se enfocaban a la educación y las obras de beneficencia.22 Lo anterior lleva a pensar que el trabajo de las órdenes femeninas fue una de las estrategias más necesarias, pero fue la década de 1960 cuando se aprobó la formación de otra comunidad nativa de Baja California: las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de Loreto, fundada con ayuda del padre Gregorio Alfaro, en Mexicali.23

Por otra parte, en la administración de Galindo, durante la década de 1950, hubo algunos casos de feligreses católicos que pidieron atención del clero. Por ejemplo, en el poblado de Cuervos (hoy Ciudad Morelos), en el valle de Mexicali, varios fieles solicitaron la presencia de un sacerdote, debido al aumento de habitantes y la falta de atención sacramental para niños que no se habían bautizado y parejas en espera de recibir el matrimonio religioso.24 También estaba la posible presencia de sacerdotes chinos en Mexicali, quienes iban a ser enviados por Celso Constantini, para fines de 1951, para atender una parroquia "en donde fueran admitidos los de la colonia china".25 Después Galindo envió una carta al secretario del presidente de la república, Rogelio de la Selva, para solicitar un permiso que posibilitara la estancia de dichos sacerdotes.26

Los Misioneros del Espíritu Santo no sólo se limitaron a administrar los sacramentos, y a conseguir limosnas y préstamos de los feligreses, sino que conformaron y fortalecieron asociaciones laicas, para obtener fondos para sostener al clero local, y también formarían parte en las labores pastorales.27 Una de las agrupaciones más sobre salientes que trabajaba en la difusión religiosa fue la Acción Católica Mexicana de Baja California (ACMBC), con sus respectivas ramas: la Acción Católica Juvenil Mexicana (ACJM),28 la Acción Católica de Señoras (ACS) y la Unión Femenina Católica Mexicana (UFCM); estas últimas se congregaron en Santa Rosalía, a mediados de 1940.29

De igual manera surgieron más asociaciones similares a la ACMBC, como las congregaciones marianas. Cada una se encontraba en una de las parroquias de las localidades. Entre las que se pueden distinguir, de manera general, en el norte de Baja California son: las Congregantes del Purísimo Corazón de María y Santa Teresita del Niño Jesús, funda da en Ensenada, en noviembre de 1946;30 la Congregación Mariana de Nuestra Señora de la Merced y Santa María de Cervilló de Tijuana, establecida en octubre de 1947;31 y la Congregación de Santa María de Guadalupe y Santa Teresita del Niño Jesús, fundada en Tecate entre mayo y junio de 1948.32 Se desconocen las actividades principales de estos organismos en Baja California, pero quizá sus trabajos estuvieron relacionados con la formación religiosa laica y la realización de ejercicios de contemplación espiritual, como lo ordenaban sus superiores de la Confederación Nacional de Congregaciones Marianas en la Ciudad de México.33 También se fundó, en 1955, una asociación laica llamada Club de Damas Católicas, integrada por exalumnas del Colegio La Paz de Tijuana (fundado por las Hijas del Espíritu Santo, en 1943), bajo la dirección del sacerdote Máximo García (Franco 1989, 268).

Estos grupos de laicos, las congregaciones religiosas y la formación de sacerdotes locales, no se hubieran consolidado sin el gran crecimiento demográfico en el norte de Baja California. Sin embargo, no se puede asegurar que el poblamiento de la región significara que la Iglesia católica dominara automáticamente el joven campo religioso bajacaliforniano. Es decir, se formaba una sociedad fronteriza en la que ésta no había estado presente para articularla, como ocurrió en el centro de México desde el periodo colonial (Jaimes 2007, 169-188; Espinoza 2014, 77).

No obstante, aunque se debe considerar que hay casos documentados sobre el cambio en las creencias y prácticas religiosas asociadas a la experiencia migratoria, la gran mayoría de los nuevos habitantes de la frontera bajacaliforniana eran, por lo menos nominalmente, feligreses católicos que buscaban satisfacer en diferentes grados sus necesidades espirituales. Lo que no se puede asegurar es que todos tuvieran una experiencia religiosa homogénea, y que practicaran con la misma intensidad la religión institucional.34 De cualquier forma, los vicarios y los Misioneros del Espíritu Santo lograron fortalecer una institución que no había podido consolidarse en esta región por más de un siglo.

El crecimiento demográfico del norte de Baja California

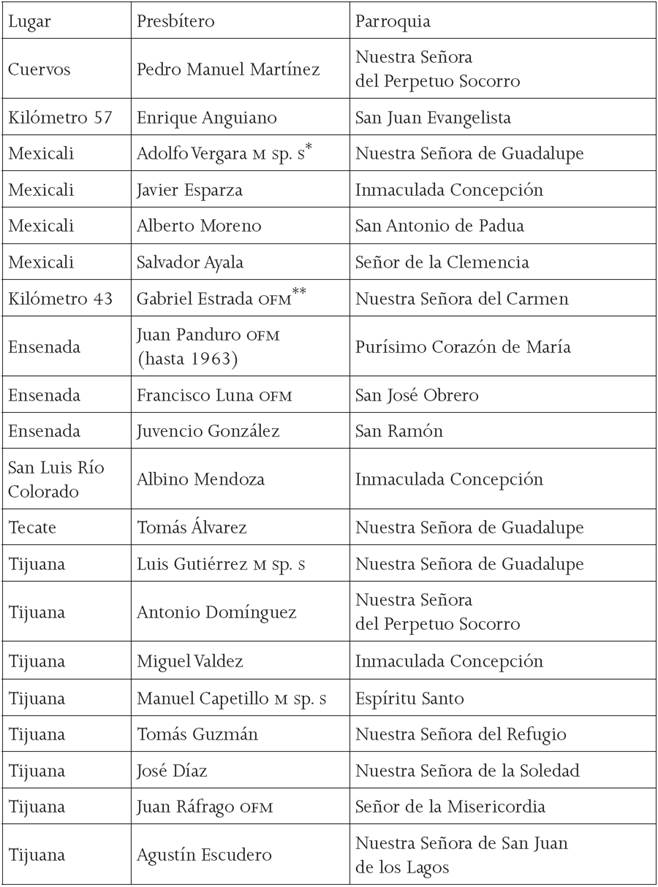

En la última mitad del siglo XIX y la primera del XX, Ensenada, Mexicali y luego Tijuana tuvieron un crecimiento poblacional intenso, que no habían logrado en años anteriores. Según Alejandro Canales Cerón (1995, 13-14), ese incremento demográfico en Baja California se debió al flujo migratorio hacia los poblados fronterizos y a la formación de núcleos urbanos espontáneos, sin que hubiese un periodo de desarrollo agrícola o minero. Al contrastar la hipótesis de Canales Cerón, se puede decir que sólo Tijuana cumplía con las características de su argumento, ya que Ensenada contó con el mayor número de residentes a fines del siglo XIX, gracias a la fiebre del oro en Real del Castillo (Ojos Negros), la cual mantuvo una base poblacional más sólida hasta las primeras décadas de la centuria posterior, incluso por un tiempo breve fue la primera sede del vicariato. Mexicali, por otra parte, debe su crecimiento demográfico al desarrollo agrícola de la Colorado River Land Company, que se estableció a inicios del siglo XX en las periferias de la ciudad, y la convirtió en la capital del Distrito Norte (Ley y Fimbres 2011, 219).

Tijuana, en cambio, debía su prosperidad demográfica a otros aspectos, en los que no intervenían las actividades económicas primarias. En la década de 1930 tuvo un incremento de habitantes gracias a dos factores fundamentales: a) al establecimiento del complejo turístico Agua Caliente, que generó nuevas fuentes de trabajo y, por ende, atrajo a más inmigrantes y b) a la crisis económica de 1929, que provocó que las leyes migratorias de Estados Unidos fueran más severas, por lo que muchos mexicanos fueron repatriados y un gran número de ellos formaron nuevos asentamientos en Tijuana (Piñera et al. 2012, 40-41).

El estallido de la segunda guerra mundial impulsó aún más el aumento poblacional de Tijuana, entre 1940 y 1950 (véase Figura 2), debido a la creación del Programa Bracero, coordinado por los gobiernos de Estados Unidos y México, cuyo objetivo era contratar trabajadores mexicanos para ser empleados en aquel país por un tiempo (Taylor 2000, 76). Por estas razones, la sede del vicariato, junto con el seminario, se cambió a Tijuana el 20 de febrero de 1946 (Joy 2006, 32).

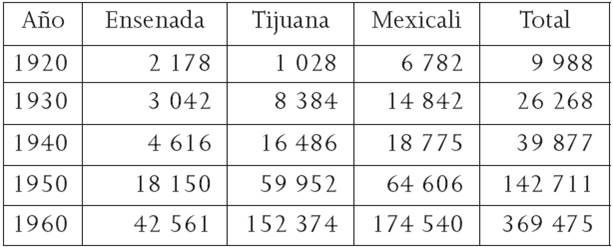

Fuente: ADT: relación de parroquias y presbíteros, Tijuana, 31 de diciembre de 1959, fondo: Vicariato Apostólico, carpeta: 1959, caja 3, fojas: 29-30.

* Misionero del Espíritu Santo

** Orden de los Frailes Menores

Figura 1 Relación de sacerdotes y parroquias del vicariato apostólico de Tijuana a comienzos de 1960

Como se observa en la Figura 2, entre 1920 y 1950, Mexicali era la ciudad con más densidad demográfica. Entonces, ¿por qué el clero no trasfirió la sede a ese lugar? Las razones pueden ser tres: a) el clima extremoso;35 b) el estilo de vida rural, en comparación con el de Tijuana y Ensenada, que habían desarrollado un sector terciario y c) las fricciones entre algunos sectores de la sociedad mexicalense y la Iglesia.36

Es probable que los Misioneros del Espíritu Santo ya hubieran proyectado convertir a Tijuana en un obispado, desde antes de cambiar el vicariato a esta ciudad. En 1944, Modesto Sánchez, quien entonces era el párroco, envió una carta a Enrique Aldrete para solicitarle apoyo para que el Frontón (edificio Jai Alai) "sea una magnífica catedral, [sin consentir] otra cosa siendo tan hermoso edificio".37 El contenido del documento demuestra que los sacerdotes ya habían visualizado constituir una diócesis en Baja California, con sede en Tijuana, quizá por sus cambios demográficos, económicos y los factores mencionados.

Entre 1940 y 1950, Tijuana comenzaba a tener un ritmo de crecimiento elevado y, a la par, también iban aumentando los adherentes católicos, por lo menos nominalmente.38 A principios del decenio de 1940 se conformaron las primeras colonias, y la escasez de templos y sacerdotes era un problema para los practicantes del catolicismo, pues el templo principal estaba lejos. Según Lorenzo Joy (2004, 63), los fieles solicitaron la construcción de templos, porque, además de la distancia, las lluvias e inundaciones ponían en peligro la vida de las personas que se dirigían a la parroquia principal para acudir a misa. Ante dicha situación y aprovechando la buena disposición de gobernadores, como Luis Felipe Rico Islas, se iniciaron obras para construir más iglesias en la ciudad.39 En los años cuarenta se edificaron la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la colonia Libertad (fines de la década de 1930); Nuestra Señora del Sagrado Corazón, entre las actuales avenidas 10a y Ocampo; El Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia Independencia; Nuestra Señora de La Merced, en la More los; Nuestra Señora del Refugio, en la Hidalgo, fundada en 1954,40 y Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en la colonia 20 de Noviembre (Joy 2004, 39).

Durante la década de 1950, en la nueva Misión del Norte hubo más sacerdotes y mejoró el aspecto económico (véase Figura 1). En 1958, Galindo envió una carta al entonces papa Juan XXIII, donde in formaba sobre la situación demográfica, económica y eclesiástica de la península desde la llegada de los Misioneros del Espíritu Santo hasta su mandato actual. En dicho escrito mencionaba que la población católica había crecido bastante, al igual que los templos, sacerdotes y órdenes religiosas.41

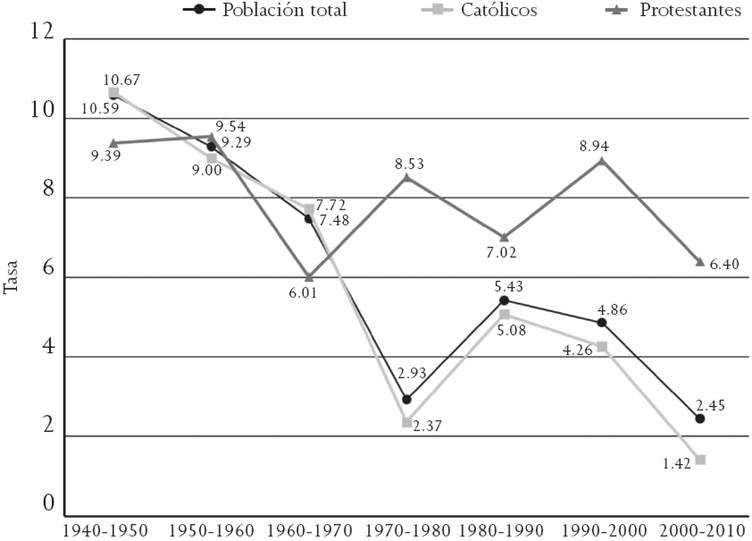

A pesar de lo anterior, no se puede decir que la consolidación de la estructura eclesial y el aumento de población en Baja California fuera consecuencia del fortalecimiento de la religiosidad institucional católica. En la Figura 3 se observa la tasa de crecimiento de la población total y según la religión, católica y protestante, en Tijuana (Jaimes 2007, 368). De acuerdo con estos datos, al comenzar la ad ministración de Torres Hurtado (1940-1950), los creyentes católicos no sólo eran más, en términos absolutos, sino que aumentaban a ritmos mayores que la población total y la protestante (pentecostales y bautistas).42

Fuente: elaboración propia, con base en los datos del censo de población 1940-2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Jaimes 2007, 368).

Figura 3 Tasa de crecimiento de la población total y según la religión en Tijuana, 1940-2010

Sin embargo, esta situación cambió durante la consolidación del vicariato, entre 1950 y 1960, ya que el ritmo de crecimiento de los protestantes fue mayor que el de los católicos y la población total. Entre 1960 y 1970, en la administración de Galindo, antes y durante la conformación de la diócesis, la tasa de crecimiento de los católicos volvió a ser ligeramente mayor que la población total, y aumentó de manera significativa con respecto a la protestante, que cayó al tercer lugar. Pero, a pesar de esto, durante las décadas restantes del siglo XX y la primera del XXI, el ritmo de crecimiento de los protestantes (pentecostales y "otros evangélicos") fue mayor que el de la población total y la católica. Desde entonces, la tendencia de quienes en el censo se asumieron como católicos ha sido decreciente, en términos relativos, en especial en las fronteras norte y sureste (Jaimes 2007, 165).

En suma, al igual que en otras regiones de México, en Baja California se observó el crecimiento de las iglesias evangélicas o protestantes. A partir de la década de 1940, la jerarquía católica nacional mostró una inquietud por el proselitismo protestante que había en todo el país. Aunque no se puede decir hasta qué punto la preocupación se debía al crecimiento del protestantismo, o sólo era un argumento alarmista ya utilizado por el clero católico. Es indudable que hubo un aumento notable de conversos a las alternativas religiosas; en los años cuarenta, de 177 954 se incrementaron a 330 111 en los cincuenta, y para los sesenta ya eran 578 515 (Romero 2006, 463-464). Es pro bable que esta preocupación condujera a los Misioneros del Espíritu Santo a fijarse como meta la reorganización y el establecimiento de una iglesia sólida en la región más septentrional de México donde, ante los ojos del clero católico, la presencia de las protestantes podría ser más evidente.43

El proselitismo no católico tomó mayor auge durante esas décadas, pero a la vez hubo más crecimiento de circunscripciones católicas. Romero menciona cuatro factores (de los cuales sólo se rescataron dos) que posibilitaron el aumento de nuevos territorios eclesiásticos regionales: a) un marcado interés de la Santa Sede por el fortalecimiento y la atención pastoral de estos territorios y el establecimiento de más diócesis y b) la gran distancia entre las sedes regionales y sus poblados adscritos, como ocurría en Baja California (Romero 2006, 465-466). De seguro, debido a algunos de estos motivos o a todos, El Vaticano, los Misioneros del Espíritu Santo44 y el escaso clero de la península45 se preocuparon por atender esta jurisdicción eclesiástica.

Por lo tanto, se puede concluir que los factores locales que propiciaron la formación de una diócesis fueron el trabajo religioso de los Misioneros del Espíritu Santo y el crecimiento poblacional de la región. Sin embargo, sólo explican en parte la elevación de una iglesia católica diocesana en Baja California. Se deben tomar en cuenta otros aspectos, como el contexto nacional de esta institución en México y su influencia regional, las relaciones entre los superiores eclesiásticos y las autoridades locales y la situación interna del clero.

Las relaciones del vicariato con las autoridades locales y en el interior de la Iglesia

Durante los primeros años de estancia en la península, Torres Hurtado tuvo conflictos con el gobierno local. El terreno donde se estableció el seminario se le compró al general Abelardo L. Rodríguez, pero varios meses después el administrador apostólico enfrentó a Rodolfo Sánchez Taboada, entonces gobernador del Territorio Norte de Baja California, quien mandó cerrar el seminario debido al incumplimiento de la Ley Orgánica de Educación, pues estaba funcionando sin la autorización de la Secretaría de Educación Pública.46 Torres Hurtado respondió a las autoridades con una serie de argumentos, los cuales, desde su perspectiva, infringieron sus derechos:

Se viola el artículo 14° constitucional porque se trata de privarme de mis posesiones y derechos sin que se cumplan las formalidades del caso con las leyes expedidas, en virtud que se pretende aplicar inexactamente el artículo 3° [...] Se viola el artículo 16° [...] porque se me molesta en mi persona, domicilio, papeles y posesiones, ya que el mismo (artículo) no puede encontrar fundamento en el artículo 3° [...], por no tratarse, como ya se dijo antes, de enseñanza primaria, secundaria o normal, sino profesional-especial. Se viola también el artículo 3o, porque las autoridades de las que emana el acto reclamado, se funda en el artículo 3o, del Capítulo Primero de la Ley Orgánica de Educación para ordenar la suspensión del funcionamiento del seminario todo vez que el recepto constitucional invocado claramente establece los tres grado de educación en que el Estado debe tener control absoluto de la enseñanza, pero como ya se dijo [...] es indispensable la autorización especial para que los particulares impartan enseñanza primaria, secundaria y normal, y si la Ley Orgánica de referencia establece el mismo requisito en tratándose de enseñanza netamente profesional como es la que se imparte en los Seminarios, indudablemente que la Ley combatida trasgrede e infringe el precepto contenido en el artículo 3o constitucional, y por lo mismo debe declararse anticonstitucional.47

Las autoridades locales afirmaron que las quejas de Torres Hurtado no tenían cimiento, pues en ningún momento se violaron los derechos del sacerdote por dos motivos: el clérigo no contaba con un permiso de la Secretaría de Educación Pública para tener en función el seminario, y estaba prohibido el funcionamiento de centros educativos de enseñanza religiosa, a menos que fueran autorizados por el gobierno.48 Ante tal situación, Torres Hurtado solicitó ayuda a las autoridades educativas en la Ciudad de México para reabrir el seminario.49 Otra fricción entre los sacerdotes y las autoridades locales ocurrió en Real del Castillo en el verano de 1941, donde la policía arrestó al padre Gregorio Alfaro por realizar servicios religiosos sin autorización. El sacerdote dijo que fue detenido, junto con su acompañante, y que los llevaron a la comandancia de policía de esa localidad, donde estuvieron encarcelados por 15 horas. El clérigo denunció tal hecho como una violación a la ley y a su persona.50

Los conflictos de Torres Hurtado con las autoridades locales dura ron poco tiempo. Con el gobierno de Juan Felipe Rico Islas (1944 1947), el modus vivendi51 logró fortalecerse en Baja California, y el panorama jurídico frente al caso se volvió dúctil. Torres Hurtado trabó lazos de amistad con figuras pudientes de Baja California, como dicho gobernador, a quien le trató de explicar, en una carta, la conducta del párroco de Ensenada, Anselmo de la Torre, respecto a algunas actividades que estaba realizando en el templo de la ciudad, la que concluyó diciendo que "con grande complacencia y orgullo de lo que admirándolo como gobernante, lo queremos como amigo".52 El mensaje fue escrito de manera cordial y amistosa, y el gobernador Rico Islas contestó de forma afectuosa, y se refirió a Torres Hurtado como su "estimado y respetable amigo".53 Con este entendimiento entre los representantes más altos del Estado y la Iglesia católica en la región, el clero ya no tuvo impedimento para fortalecer su organización en la península, sobre todo en el norte, donde la población crecía constantemente. Por otra parte, con la trasformación del territorio en estado de Baja California, no se dictó ley rígida alguna en materia religiosa (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 1953).

Sin embargo, pocos años después, el clero local volvería a tener fricciones ya no con el gobierno u otros grupos con posturas anti-eclesiásticas, como los masones, ejidatarios y algunos sindicatos, sino entre sus propios miembros. Los conflictos iniciaron de una manera sutil, a principios de la década de 1950. Debido a la prosperidad demográfica y económica de Tijuana, la Santa Sede, a través del delegado apostólico, Guillermo Piani, y algunos religiosos, como Elio Sassella, recomendaron a Galindo dividir por zonas los trabajos del clero. Para febrero de 1950, Fumasoni Biodi, prefecto de la SCPF, concedió a Galindo (aunque él estaba en desacuerdo) la facultad de nombrar al superior religioso de los Misioneros Combonianos en la región, como vicario delegado de la parte sur de Baja California, quien estaría bajo su dirección, con el pretexto de facilitar el trabajo eclesiástico.54 Al mes siguiente, Galindo cumplió las órdenes de la SCPF, y nombró a Elio Sassella como delegado del Territorio Sur.55

Durante los años siguientes, la jerarquía católica, tanto de México como en El Vaticano, continuaba con la idea de mantener una división territorial en Baja California, y establecer un nuevo vicariato o una prefectura en La Paz y una posible diócesis en Tijuana. Esto, según in formes del padre Modesto Sánchez Mayón, párroco de Loreto, en los que expone su molestia ante las acciones despectivas realizadas por Elio Sassella contra los sacerdotes mexicanos en la parte sur. Éste pre tendía dividir el vicariato, pero el párroco de Loreto se oponía por la situación endeble del Territorio Sur, que dependía económica y eclesiásticamente de Tijuana; "además menciona- si se hiciera la división y se pusiera un prelado extranjero, sucedería [...] una provocación a la aplicación a las leyes persecutorias que están en pie, y vendría una persecución religiosa que sería un gran mal".56

Tampoco Galindo estaba de acuerdo con la separación territorial, y expuso sus razones, en una carta enviada al delegado apostólico en 1956: a) la falta de sacerdotes, b) la ausencia de profesores del seminario, c) la incapacidad de los nuevos sacerdotes para ocupar cargos altos y d) los problemas económicos.57 Las fuentes no informan si Galindo tenía otros motivos para resistirse a la división, además del muy probable acotamiento de su influencia en todo el territorio peninsular. Sin embargo, ante la insistencia constante de los superiores en México y Roma, que argumentaban la lejanía entre la sede vicarial y los poblados sureños, además de las malas condiciones de los caminos, Galindo aceptó la propuesta. En 1957, Pío XII erigió la prefectura apostólica de La Paz y cambió el nombre de la antigua misión, Vicaria to Apostólico de la Baja California, por Vicariato Apostólico de Tijuana (Joy 2006, 33).

A partir de ese momento se iniciaron los trabajos para la elevación de la futura diócesis de Tijuana, sin embargo, esta faena pareció verse interrumpida por una serie de inconformidades y desacuerdos entre los Misioneros del Espíritu Santo y el nuevo clero diocesano, que se había formado en el seminario local durante 1958 y 1959. El problema nació cuatro años antes, cuando algunos sacerdotes seculares solicitaron al delegado apostólico no ceder las parroquias principales del vicariato a los clérigos regulares, los cuales, por medio de su consejo general, habían pedido la apropiación de esos templos,58 y años más tarde, la tensión entre ambos cleros se intensificó. Los diocesanos alegaban que eran excluidos por los Misioneros del Espíritu Santo; de cían que éstos laboraban sólo en las zonas residenciales, mientras ellos trabajaban, junto con Galindo, en las colonias más pobres.59 Además, lamentaban que "los Misioneros, tanto párrocos como maestros del seminario, (tomaban) una actitud despótica con el Vicario, al grado de que hay una gran desorientación en los alumnos del seminario, pues a veces las órdenes del prelado son criticadas o rechazadas abiertamente por los padres encargados de las disciplinas".60

Las cartas sobre las quejas del clero secular y de Galindo llegaron a manos de Juan XXIII. El vicario solicitó al papa y a la SCPF la exoneración de su cargo, debido a los perjuicios en su contra y a las desobediencias de los superiores Misioneros encargados del seminario.61 Una de las faltas de los religiosos, que según el vicario considera "un incidente penoso", fue la inasistencia de los profesores del seminario a la misa de los santos óleos el Jueves Santo de 1958.62 Los actos desafiantes de los Misioneros del Espíritu Santo obligaron a Galindo a escribir varias cartas a las autoridades eclesiásticas mexicanas y de El Vaticano, con el objetivo de solicitar un permiso para trabajar en una parroquia o capilla como sacerdote secular fuera de Baja California.63 José Garibi, arzobispo de Guadalajara, quien entonces estaba en Roma, quizá para la ceremonia de su nombramiento cardenalicio, contestó a uno de los llamados, y aseveró que si aquél fuera removido, iría a Guadalajara.64

No obstante, según Ángel Oñate, superior general de los Misioneros del Espíritu Santo, la SCPF y otras organizaciones eclesiásticas, como la Sagrada Congregación de Religiosos, convencieron a Galindo de descartar la idea de renunciar argumentando que no "convendría [ratificar] la renuncia de su cargo en estos momentos, en vista de que ellos [Santa Congregación de Propaganda Fide y Congregación de Religiosos] juzgan más conveniente que siguiera en ese puesto hasta borrar [...] las impresiones un poco desfavorables que en ambas congregaciones se tienen, y también en vista de que en realidad el clero secular actual de la Baja California dista bastante de estar preparado de tomar la Diócesis".65

Ante esta complicada situación, Galindo pareció haber tomado la decisión paradójica de solicitar a la Santa Sede la elevación del vicariato a diócesis, pues el momento de tensión entre ambos cleros impedía consolidar una sede apostólica. Por otra parte, argumentaban que si los Misioneros del Espíritu Santo ocupaban los puestos más importantes, mientras los seculares eran relegados de ciertas actividades, también imposibilitaba la conformación de un obispado. Sin embargo, Galindo tenía la firme convicción de que podría establecer la diócesis porque "había 33 sacerdotes seculares y cinco de otras diócesis [...] trece Misioneros del Espíritu Santo, y siete Franciscanos".66 Los conflictos entre ambos cleros se apaciguaron a comienzos de la siguiente década, sólo surgieron algunos problemas por cuestiones salariales, pues los misioneros que eran profesores del seminario pidieron un aumento de sueldo (de 200 a 300 dólares mensuales). El prefecto de la SCPF contestó a estas súplicas diciendo que en ningún vicariato o prefectura los misioneros recibían pago por sus servicios,67 pero los profesores omitieron el mensaje del prefecto y lograron aumentar sus finanzas.68

La conversión de iglesia misional a diocesana: la diócesis de Tijuana

En enero de 1959, Galindo le escribió una carta a Luigi Raimondi, delegado apostólico en México, en la cual aceptaba la propuesta de la Santa Sede para seguir trabajando en la construcción del obispado.69 Pero, el proceso de conversión de misión a diócesis se pospuso hasta que terminó el Concilio Vaticano II, en 1962.70 Sin embargo, el 9 de diciembre de 1963 Pablo vi decretó que el vicariato se convirtiera en diócesis.71 Hasta el momento se desconoce la razón precisa por la que el papa decidió adelantar la consolidación del territorio eclesiástico, aunque es posible pensar que los resolutivos tuvieron algo que ver, ya que en ellos se aclaró que el sumo pontífice no era el único eje de la Iglesia católica, y se enfatizó la importancia de los obispos y las iglesias regionales (Pacheco s/f, 70). Es posible que el reparto equitativo de poder eclesiástico que se incitaba en la asamblea, y la necesidad de fortalecer los territorios impulsaran a Pablo vi a decretar la fundación de una diócesis en Baja California. La noticia se dio a conocer un mes después, y la diócesis de Tijuana se estableció oficial mente el 24 de enero de 1964, y se nombró a Galindo y Mendoza como el primer obispo.

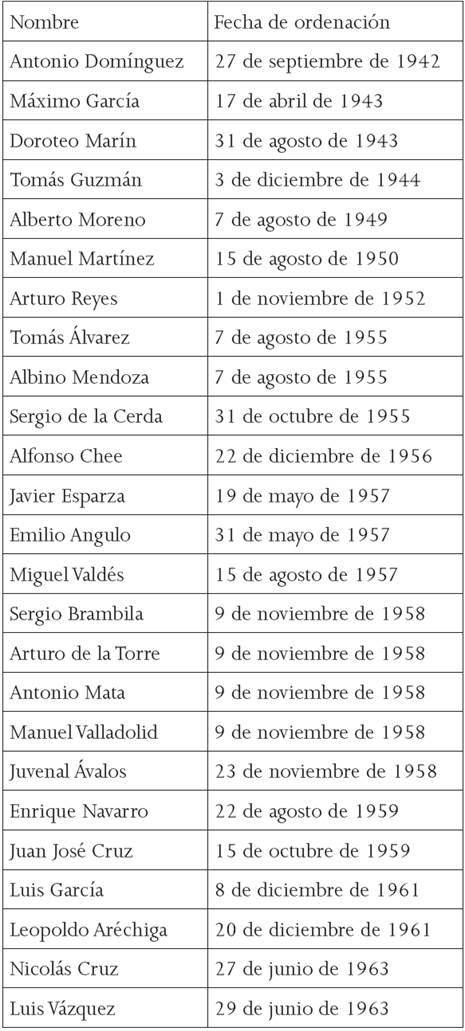

Los arreglos sobre la administración de parroquias, que habían desatado tensiones entre los Misioneros del Espíritu Santo y los seculares, quedaron de la siguiente manera: la congregación estaría a cargo de los templos de Nuestra Señora de Guadalupe,72 el Espíritu Santo y la capilla de Nuestra Señora del Carmen, en Tijuana. Además, el del Purísimo Corazón, en Ensenada, y las parroquias de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora de Guadalupe, en Mexicali (esta última la administrarían los misioneros sólo por cinco años). Las demás parroquias serían ocupadas por el clero diocesano y unas cuantas por los franciscanos.73 Por otro lado, el seminario continuó preparando sacerdotes, quienes por lo general se quedaban a trabajar en la región (véase Figura 4). Las órdenes religiosas crecían y colaboraban con el adoctrinamiento religioso, mientras las agrupaciones laicas seguían efectuando obras filantrópicas y de educación religiosa para los templos respectivos.

Fuente: ADT: relación de sacerdotes diocesanos de Tijuana, Tijuana, Baja California, s/f, fondo: Vicariato Apostólico, carpeta: 1957-1958, caja 3, forja: 16.

Figura 4 Relación de sacerdotes egresados del seminario

En la documentación de la Iglesia católica en Tijuana se puede observar que tenía una estructura eclesial en crecimiento constante, aunque no exenta de conflictos internos. Si bien, las relaciones con el Estado mexicano entraron en una nueva fase de tolerancia, cuando no de franca colaboración, sería interesante rastrear las relaciones del clero con el resto de la sociedad. Dicha documentación presenta una iglesia muy activa en la organización de las asociaciones laicas, pero se sabe que en esta época también las iglesias pentecostales comenzaron a echar los cimientos para crecer de manera acelerada (López 1999, 36). Por lo tanto, es posible pensar que existe una ruptura entre las dos narrativas eclesiales, de éxitos y crecimiento, lo que se hace más evidente cuando se recurre a las fuentes censales.

Con el aumento de la población no se incrementó la feligresía católica, en cambio, la protestante o evangélica creció a un ritmo más acelerado durante el resto del siglo XX y la primera década del XXI. Aparentemente, el proceso de consolidación eclesial católico sólo re percutió en el crecimiento relativo de sus adherentes durante el vicariato. Bien valdría la pena analizar con mayor detalle los procesos de cambio en la religiosidad laica, que subyacen en las cifras censales y no encuentran una voz independiente en los registros eclesiales.

Consideraciones finales

La década de 1940 marcó el inicio de una serie de acciones que apuntalaban la institucionalización de la Iglesia católica en Baja California, que desembocó en la fundación de la diócesis. Los trabajos pastorales de los Misioneros del Espíritu Santo lograron cristalizar, en dos décadas, una institución eclesiástica en la península, que sus antecesores no pudieron fortalecer debido a problemas económicos, sociales y políticos. Sin embargo, no fue sólo la acción pastoral la que propició la consolidación de este proceso, pues los grupos laicos también jugaron un papel muy importante, gracias a su mayor capacidad de acción en el espacio público (Mojica 2005, 35-36). En este sentido, el crecimiento poblacional permitió que estas asociaciones crecieran en cantidad y calidad.

Por supuesto, la labor individual de los pastores del rebaño tiene su importancia. La estancia de Torres Hurtado en Baja California fue corta, pero su labor como administrador del vicariato estimuló el fortalecimiento de la Iglesia católica bajacaliforniana. Estos logros no pudieron haberse realizado sin la condescendencia de las autoridades locales, el activismo de los laicos y, por supuesto, el aumento demo gráfico en el norte de la península, pues en ese lugar se concentraba la mayor cantidad de habitantes que, desde la visión de Torres, forma rían parte del clero o los grupos laicos locales.74

Torres Hurtado y Galindo y Mendoza consolidaron un clero local, y aunque no logró cubrir las demandas religiosas de la sociedad, por lo menos satisfizo las de ciertos sectores. El aumento de los sacerdotes, al igual que de la población católica llevó a la construcción de muchos templos, sobre todo en el norte. Además, con el apoyo de congregaciones religiosas, se fomentó la enseñanza doctrinal tanto en templos como en escuelas católicas privadas, y la instauración de centros filan trópicos y de salubridad. El clero consiguió involucrar a ciertos sectores laicos en el proceso de consolidación de la iglesia bajacaliforniana por medio de donaciones y préstamos, y también a través de la formación de organizaciones laicas que ayudaran en labores pastorales.

Aunque los trabajos de los Misioneros del Espíritu Santo fructificaron, los clérigos enfrentaron ciertas obstrucciones que amenazaban con disgregar sus obras. En sus primeros años de labor pastoral, Torres Hurtado desafió algunas restricciones legales en materia religiosa, pero entre 1944 y 1945, la aplicación del modus vivendi durante el gobierno de Rico Islas finiquitó los impedimentos gubernamentales. Otro obstáculo que afrontó Galindo y Mendoza fue la tensión entre los Misioneros del Espíritu Santo y el clero secular local, durante 1958 y 1959, que casi lo llevó a renunciar, lo que quizá hubiera demorado la fundación de la diócesis de Tijuana.

La historia de la diócesis de Tijuana es sólo una pieza del rompecabezas en la investigación histórica regional de las instituciones religiosas. Existe una diversidad de cuestiones que no se han plantea do, como la situación religiosa de la Baja California decimonónica, la sociedad y cultura del periodo misional y los asentamientos de grupos protestantes, entre otros temas. Sin embargo, hay uno central: profundizar en la recepción que tenía la nueva, diversa y creciente población tijuanense para la oferta religiosa que tanto la Iglesia católica como otras cristianas comenzaron a construir durante la segunda mitad del siglo XX.

text new page (beta)

text new page (beta)