INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud los linfomas primarios del sistema nervioso central son el grupo de neoplasias malignas de origen linfoide extranodal primarias del sistema nervioso central, en ausencia de enfermedad fuera del sistema nervioso central al momento del diagnóstico,1 que se pueden presentar en encéfalo, leptomeninges, médula espinal u ojos.2,3

Esta anomalía es sumamente rara en la infancia y se desconoce su incidencia pero distintas series señalan que representa de 1 a 1.5% de los linfomas no Hodgkin en menores de 19 años y se estiman de 15 a 20 casos al año en Norteamérica.4 Se ha descrito que representan aproximadamente de 0.5 a 2% de los tumores primarios del sistema nervioso central en niños3 pero son pocos los estudios en esta población que proporcionen información del comportamiento de esta enfermedad y la mayor parte se deriva de series pequeñas o es extrapolada de estudios en adultos.5,6 La edad de presentación promedio descrita al diagnóstico es en pacientes adolescentes con una media de 14 años, con mayor frecuencia en el sexo masculino.1 El principal factor de riesgo identificado en la biología de estos linfomas es la asociación con ¡nmunodeficiencias congénitas o adquiridas, así como con infección por virus de Epstein-Barr; la mayoría de los casos reportados eran pacientes inmunocompetentes.1,2,4,5,7

Estos tumores se clasifican como linfomas no Hodgkin de acuerdo con la clasificación de la Revised European-American Lymphoma (REAL) y con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría es de linaje B. En niños la histología más frecuentemente descrita de linfomas primarios del sistema nervioso central es el linfoma difuso de células grandes B que representa hasta 69% de los casos;1,2,4,5,8 en segundo lugar el linfoma anaplásico de células grandes T con 17%4 y, por último, los linfomas linfoblástico y similar a Burkitt con 7% cada uno.4

Históricamente el linfoma no Hodgkin se ha asignado a grupos de alto riesgo para su tratamiento debido a su localización primaria.9-15 Las estrategias terapéuticas se han basado en radioterapia (craneoespinal), quimioterapia e incluso trasplante de células madre hematopo-yéticas. La cirugía sólo se limita a la obtención del material suficiente y adecuado para el diagnóstico.4,5,8-10,15-19

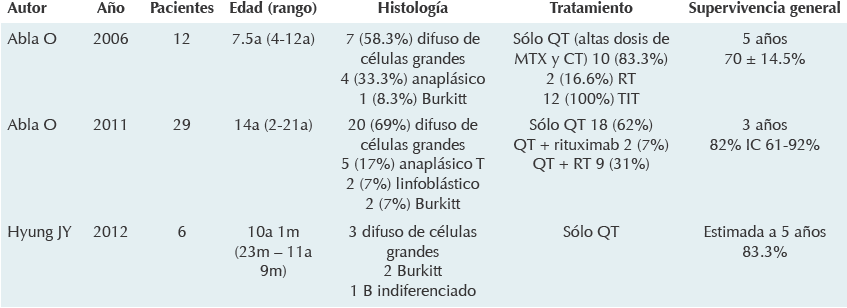

Actualmente no existe un esquema terapéutico ideal para población pediátrica. Los informes de casos en adultos han mostrado supervivencia a largo plazo sólo con quimioterapia. La serie pediátrica más grande sugiere que la mayoría podría lograr remisión a largo plazo sólo con quimioterapia, sin radioterapia craneoespinal; No obstante, dichos estudios son limitados debido a que las series de pacientes eran muy pequeñas4,5,16,17,19 (Cuadro 1). El pronóstico es pobre, se ha informado supervivencia libre de eventos a 5 años desde 25 hasta 40%; entre la población pediátrica dicha supervivencia es de hasta 70% pero con una tasa alta de recaídas.1,2,4,5,15-17

OBJETIVO

Describir el caso y evolución clínica de una niña con linfoma primario del sistema nervioso central, debido a que se trata de una afección infrecuente en pacientes pediátricos, así como relatar el comportamiento agresivo de este caso que tuvo un especial interés para la adecuación del tratamiento. Se realizó un análisis cualitativo de la información reportada en la literatura especializada.

CASO

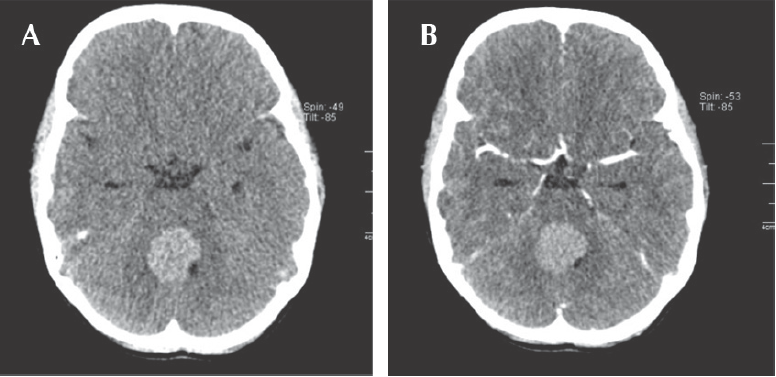

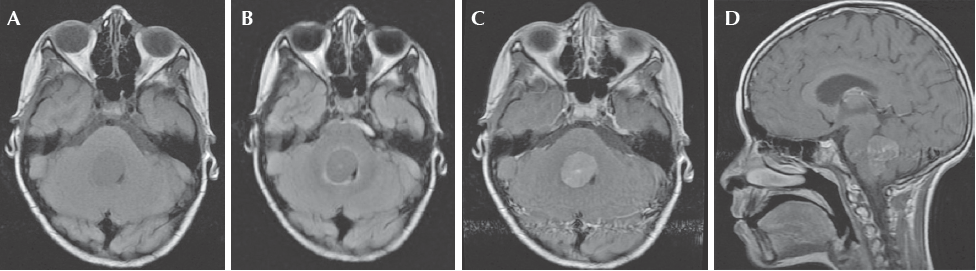

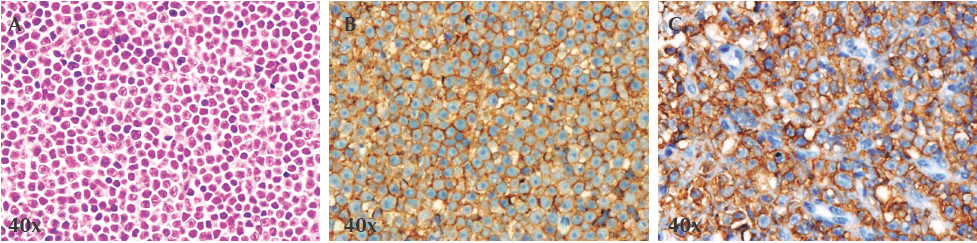

Niña de diez años, diez meses de edad, cuyo padecimiento tenía un mes de evolución e inició con vómito y ataque al estado general, se le trató como enfermedad acidopéptica sin mejoría. Tiempo después, la paciente presentó alteración de la marcha, por lo que se realizó tomografía axial computada de cráneo que mostró una zona hiperdensa en el cuarto ventrículo, que medía 2.5 x 3.5 cm y desplazaba rostralmente al tallo cerebral (Figura 1) La resonancia magnética mostró una lesión del cuarto ventrículo hipointensa homogénea, extraaxial, que reforzaba de forma difusa al contraste (gadolinio); sin infiltración aparente del cuarto ventrículo ni del pedúnculo cerebeloso por lo que se sospechó diagnóstico de meduloblastoma. (Figura 2) Lo anterior llevó a decidir una resección quirúrgica de la lesión en un 90% aproximadamente. Un informe transquirúrgico de patología informó de un tumor de células pequeñas, redondas y azules (Figura 3a). El informe histopatológico final fue de neoplasia maligna de estirpe linfoide con marcadores inmunohistoquímicos positivos para CD-45 (Figura 3b) y CD-20 (Figura 3c), base para el diagnóstico de linfoma difuso de células grandes B.

Figura 1 Tomografía computada; reconstrucciones axiales A) Fase simple: lesión en el interior del cuarto ventrículo, de contornos regulares, homogénea, hiperdensa. B) Fase contrastada: realce de forma leve con administración de medio de contraste (60 UH).

Figura 2 Resonancia magnética. A) Estudio simple en fase T1, corte axial: lesión intraventricular isointensa que condiciona obliteración parcial de la luz del cuarto ventrículo, así como compresión de puente y bulbo raquídeo. B) Estudio simple en fase T2 FLAIR, corte axial. C) Estudio contrastado en fase T1, corte axial: realce de forma homogénea posterior a la administración del medio de contraste. D) Fase T1, corte sagital con medio de contraste.

Figura 3 Cortes histológicos. A) Tinción de hematoxilina-eosina: neoplasia maligna de estirpe linfoide que crece en láminas sólidas, células de tamaño mediano a grande, escaso citoplasma, núcleos ovales, cromatina abierta, nucléolo prominente; estas células alternan con linfocitos maduros residuales. B) CD45 (antígeno común leucocitario) positivo intensa y difusamente decorando la membrana celular. C) CD20 positivo intensamente en la membrana de los linfocitos B.

Como parte del estudio diagnóstico se efectuaron varios análisis para descartar inmunodeficiencia primaria o secundaria, asociada con el diagnóstico emitido. Determinación de inmunoglobulinas séricas IgG: 915 mg/dL; IgM: 157 mg/dL; IgA: 136 mg/dL y determinación por ELISA del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) negativo. Para determinar la extensión de la enfermedad de base se realizó una biopsia de médula ósea que mostró hipoplasia leve sin fibrosis reticulínica, negativa para infiltración neoplásica. Un gam-magrama óseo posquirúrgico con tecnecio-99 mostró discreta hipercaptación difusa en la región occipital, compatible con remodelación ósea; el gammagrama con galio-67 fue normal.

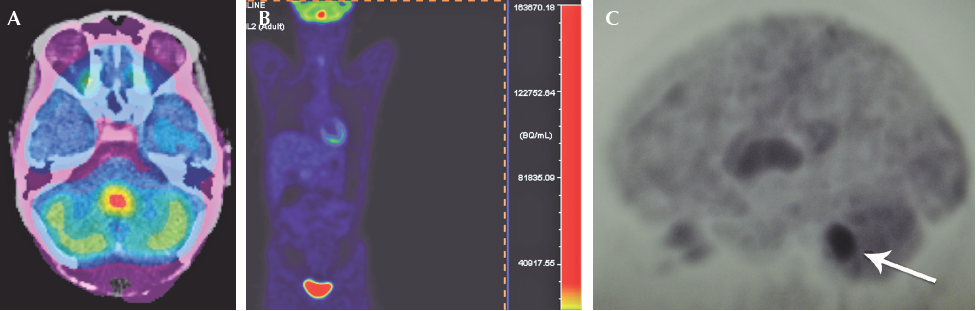

La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa mostró una lesión infraten-torial hiperdensa de 15x11 mm localizada en el cuarto ventrículo, con aumento de la actividad glucolítica y valor máximo estandarizado de captación (SUVmáx) de hasta 12.7. El resto del rastreo fue normal (Figura 4).

Figura 4 Tomografía por emisión de positrones. A) Reconstrucción axial: aumento de metabolismo SUVmáx 12.7. B) Proyección cuerpo entero con aumento del metabolismo en fosa posterior, eliminación normal del marcador radioactivo en la vejiga urinaria. C) Proyección sagital del cráneo: aumento del metabolismo en fosa posterior (flecha).

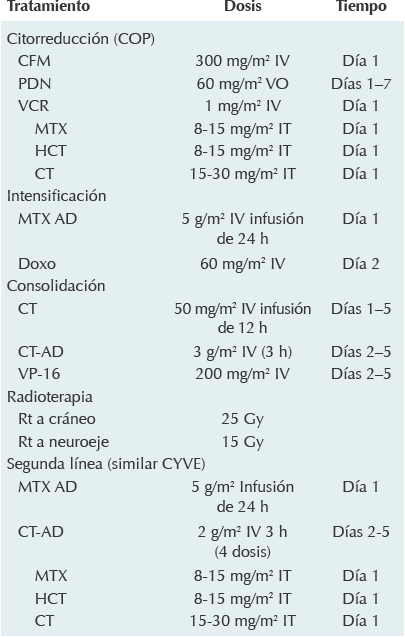

Se inició tratamiento de quimioterapia con fase de citorreducción similar al linfoma no Hodgkin de células B. 9,10,20 Al final de esta fase la paciente tuvo datos de hipertensión intracraneana que se clasificó como enfermedad estable. Se continuó el tratamiento de intensificación20,21 con adriamicina y dosis altas de metotrexato, a pesar de lo cual la paciente mostró progresión de la enfermedad por lo que se inició la fase de consolidación (similar al CYVE 1)10 que se modificó de acuerdo con las condiciones clínicas de la paciente. El tratamiento quimioterapéutico se resume en el Cuadro 2.

CFM: ciclofosfamida; PDN: prednisona; VCR: vincristina; HCT: hidrocortisona; MTX: metotrexato; MTX-AD: metotrexato en dosis altas; Doxo: doxorrubicina; CT: citarabina; CT-AD: citarabina en dosis altas; VP-16: etopósido; Rt: radioterapia.

Cuadro 2 Esquema del tratamiento administrado

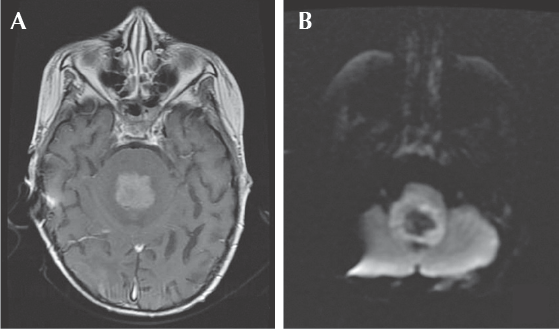

La evolución clínica durante el tratamiento fue tórpida, presentando datos clínicos y radiográficos de disfunción del sistema de derivación ventriculoperitoneal y progresión tumoral (Figura 5), por lo que fueron necesarias distintas intervenciones como el recambio del sistema de derivación e incluso se decidió iniciar radioterapia craneoespinal (25 Gy/15 Gy). A pesar de estas intervenciones continuó con datos de progresión tumoral que requirieron cambiar a un esquema de quimioterapia teóricamente con mayor penetración al sistema nervioso central (similar al FAB/LMB-96)20 agregando una nueva fase de intensificación basada en dosis altas de metotrexato y citarabina.

Figura 5 Progresión de la enfermedad. A) Resonancia magnética contrastada en fase T1, corte axial: lesión con realce heterogéneo posterior a la administración del medio de contraste, condiciona obliteración total de la luz del cuarto ventrículo, así como compresión de puente y bulbo raquídeo. B) Resonancia magnética: realce heterogéneo periférico en el patrón de restricción de la difusión.

La paciente continuó con mala evolución clínica y radiológica; requirió hasta cuatro recambios valvulares por disfunción y datos de hipertensión intracraneal; además había datos de toxicidad hematológica (neutropenia grado IV) e infecciosa relacionada con el tratamiento. La niña falleció con datos de progresión tumoral y sepsis a los seis meses del diagnóstico.

ANÁLISIS

Se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura en las siguientes bases: Medline 1950-2014 (OVID), Embase 1980-2014 (OVID), LILACS (1998 a 2014), ARTEMISA (1999 a 2014) y SCIELO (1999 a 2013).

El linfoma no Hodgkin primario del sistema nervioso central es una afección poco frecuente en la edad pediátrica, son pocas las recomendaciones y no existen estudios clínicos que puedan apoyar para definir la mejor opción terapéutica. La mayoría de las series revisadas coinciden en la utilidad de las dosis altas de metotrexato (> 1 g/m2)2,4,5,8-12,15-18,21 como el agente más eficaz para tratar estos casos. En artículos de población adulta se han informado tasas de remisión de 30 a 65% (supervivencia libre de eventos de 13-17 meses).2,8,11,16 Otros trabajos mencionan mayor riesgo de neurotoxicidad asociada, especialmente en pacientes ancianos, cuando se utiliza en combinación con radioterapia craneal.2,8,11 Respecto a la utilidad del metotrexato intratecal se señala que deben utilizarse en combinación con dosis altas de metotrexato para lograr mayor penetración al sistema nervioso central; sin embargo, no ha demostrado aumentar la supervivencia. Cuando la dosis de metotrexato IV es > 3 g/m2 algunos estudios sugieren evitar la administración intratecal en pacientes con citología negativa en líquido cefalorraquídeo.9,10,15,21

Otro agente que ha demostrado utilidad en el tratamiento de estos linfomas es el arabinósido de citosina (citarabina) a dosis altas (> 3 g/m2) para alcanzar concentraciones activas en sistema nervioso central.2,4,5,8-12,15-18,21 En estudios con adultos se ha visto que la asociación de dosis altas, tanto de citarabina como de metotrexato, logró una mayor supervivencia global en comparación con el metotrexato solo; supervivencia global a los dos años de 64% contra 18%.5 La justificación de utilizar dosis altas de estos fármacos se debió a la acción sinérgica que se logra, permaneciendo mayor tiempo de exposición en el sistema nervioso central, lo cual teóricamente beneficia el arresto de las células proliferantes (fase S).5 Por otra parte, en algunas series en adultos se han utilizado protocolos de tratamiento basados en BFM-90-NHL en donde se utilizan dosis altas de metotrexato (5 g/m2) y de citarabina (3 g/m2) que han mostrado un incremento en la supervivencia a cinco años de 73%; es una de las series con resultados más esperanzadores en relación a la supervivencia. Existen otros estudios como FAB-LMB-89 y 96 en los que se utilizan dosis altas de metotrexato (hasta 8 g/m2)9,10,21 con beneficio en un pequeño número de pacientes pero cuya toxicidad es muy alta.

Otros medicamentos útiles en el tratamiento de los linfomas son los esteroides (principalmente la dexametasona) que por sí solos han mostrado que pueden inducir una remisión completa aunque transitoria, por lo que actualmente deben considerarse como parte integral del tratamiento.4,5,9,10,12,18,21

En nuestra investigación sólo encontramos tres series pequeñas de pacientes en edad pediátrica4,5,15 que mencionan buena respuesta al tratamiento y alcanzaron supervivencia de más de 70% (Cuadro 1); pero la población incluida, la metodología y los tratamientos utilizados fueron diversos y su comparación difícil.

Otra modalidad de tratamiento utilizado en población adulta es la terapia con dosis altas de citotóxicos seguida de un rescate con trasplante de progenitores hematopoyéticos; se mencionan algunos beneficios potenciales del trasplante autógeno de células madre en adultos con enfermedad resistente o recaída;8,11,18 la utilidad principal de esta modalidad se da después de esquemas de rescate en los que se utilizan fármacos como temozolomida e incluso topotecan.22,23

CONCLUSIÓN

En las distintas series se ha reportado que la evolución clínica y el pronóstico de los pacientes pediátricos con linfomas primarios del sistema nervioso central son favorables, por lo que es importante destacar el presente caso cuyo curso clínico fue tórpido y con evidencia de progresión a pesar de un tratamiento intenso con esteroide, dosis altas de metotrexato y de citarabina e incluso, a pesar de las recomendaciones de distintas series, radioterapia craneoespinal. Es de suma importancia la identificación temprana y el diagnóstico oportuno de esta afección, así como definir un tratamiento estandarizado para emitir recomendaciones para nuestra población.

CONSIDERACIONES A FUTURO

El linfoma no Hodgkin primario del sistema nervioso central tiene posibles explicaciones como alteraciones citogenéticas,24 la deleción del cromosoma 6q22 y rearreglos del gen bcl6 como indicadores de agresividad. Se han propuesto modelos predictivos6,25 pero sólo han sido descritos en población adulta. Sería interesante considerar las concentraciones séricas de lactato-deshidrogenasa, la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y el involucramiento de estructuras profundas del cerebro. Sería necesario estandarizar y buscar dichas alteraciones en nuestra población pediátrica latinoamericana.

text new page (beta)

text new page (beta)