Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Papeles de población

versión On-line ISSN 2448-7147versión impresa ISSN 1405-7425

Pap. poblac vol.9 no.36 Toluca abr./jun. 2003

La migración reciente en hogares de la región centro de México

Recent migration and households in the central region of Mexico

Ana María Chávez Galindo y Olga V. Serrano Sánchez

Universidad Nacional Autónoma de México.

Resumen

La movilidad de la población en la región centro de México es la más importante del país, aunque el mayor flujo de población ocurre entre el Distrito Federal y el estado de México, lugar donde se ubica la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Pero la crisis económica que afectó particularmente al Distrito Federal durante la década de 1980 repercutió en una ligera reducción de la población con destino a estas dos entidades y un incremento hacia otras que rodean la ZMCM. Por otra parte, el estudio de la migración ha cambiado recientemente de unidad de análisis: del individuo al hogar. Bajo esta perspectiva analítica, la migración adquiere otra dimensión. En este trabajo se analiza la importancia de la migración en los hogares de esta región, y se muestra el grado de influencia que tiene la escolaridad del jefe del hogar en estos desplazamientos, así como qué características de los hogares propician una mayor movilidad de la población. También se compara lo que ocurre al respecto en las regiones centro, norte y sur de México.

Abstract

The population's mobility in central Mexico continues to be the most important flow in the country, where the largest number of migrants takes place between Mexico City and the state of Mexico. However, the economical crisis of the eighties, which particularly affected Mexico City, produced a slight reduction of migration in both Mexico City and the state of Mexico, while increasing the population moving towards the neighboring states. Besides, during the last years has occurred a change in the unit of analysis in migration studies: Form individual to households. In this work, we analyze the relevance of migration in the households of this region, showing the influence of head households education in these movements, as well as the household's characteristics (household's type and life cycle) producing a larger mobility of population, comparing this last aspect to what occurs in the north and south regions.

Introducción

La región centro del país -que comprende las entidades de Hidalgo, Distrito Federal, estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala- es la más importante del país en términos económicos, políticos, sociales y culturales. Es también la que concentra un porcentaje considerable de población (33.7 por ciento) y donde los movimientos migratorios se han presentado con mayor intensidad. Esta región, y particularmente el área metropolitana de la Ciudad de México, ha sido objeto de diversos estudios desde hace varias décadas, los cuales han puesto de manifiesto la importancia de la migración y los cambios recientes en su dinámica.1

Cabe indicar que la mayor parte de los movimientos de población ocurre al interior de la misma región, de ahí que el análisis de dichos intercambios de población constituya uno de los objetivos del presente trabajo. Además de este aspecto, interesa conocer la dinámica de la migración, ubicándola en el contexto de los hogares donde se presenta, dado que el hogar es el ámbito donde se organiza la vida cotidiana de los individuos y donde se toman las decisiones a la luz de la relación que se establece entre sus integrantes y donde se busca resolver las necesidades de distinto orden presentes en el hogar.

La información utilizada para conocer los cambios en la dinámica migratoria se obtiene de los censos de población y vivienda 1990 y 2000, a partir de la confrontación del lugar de residencia actual con el lugar de residencia en otra entidad federativa en una fecha fija, fecha que en ambos censos se refiere a cinco años antes del levantamiento censal.2 Por otra parte, la estimación de los hogares migrantes se realizó, en esta primera aproximación, con la información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 1992.

En este trabajo haremos, en primer lugar, una breve referencia a la importancia de la migración reciente ocurrida en las entidades federativas3 de la región entre 1990 y el año 2000, con la finalidad de ubicarla en el contexto nacional; enseguida revisaremos la dinámica de este proceso al interior de la región, para finalmente revisar la situación que se presenta en el ámbito de los hogares, según la conformación de los mismos.

Importancia de la migración reciente

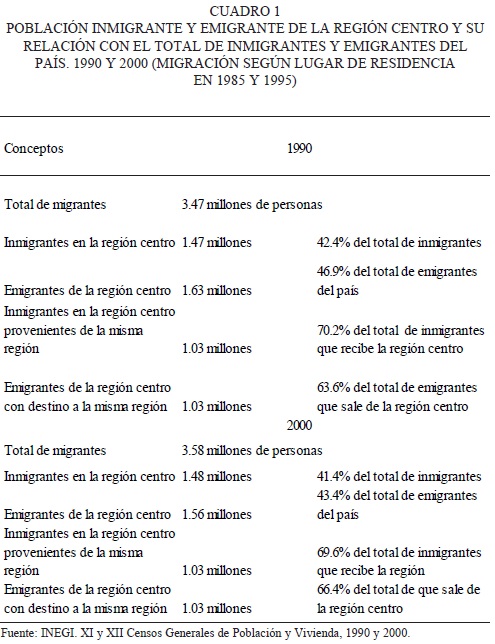

La información de la migración reciente, a partir de la pregunta sobre lugar de residencia en fecha fija, indica que, en 1990, para el total de la república mexicana, 3.47 millones de personas vivían en otra entidad federativa cinco años antes de la fecha censal, esto es, en 1985. En 2000, el monto de población migrante asciende a 3.58 millones de personas (cuadro 1). Ambos datos nos indican que, durante estos 10 años, ha sido semejante la cantidad de población que ha cambiado de entidad de residencia.

Por lo que se refiere a la región centro, en 1990 llegaron a cualquier entidad de la región 1.47 millones de personas provenientes de todo el país, cantidad que representa 42.4 por ciento del total de inmigrantes que se desplazaron en el país. Para 2000, la población que llegó a la región centro ascendió a 1.48 millones de personas y representó 41.4 por ciento del total de inmigrantes.

Asimismo, para el año 1990, 1.63 millones de personas salieron de la región hacia otras entidades federativas, cantidad que representó 46.9 por ciento del total de emigrantes del país. En 2000, la cantidad disminuyó ligeramente al salir 1.56 millones de personas, lo que representó 43.4 por ciento del total de emigrantes del país. Si comparamos 45 por ciento que representa en promedio la migración en la región, con 33 por ciento que representa la población residente en la misma, apreciamos la importancia que adquiere el fenómeno migratorio en el centro. Ahora bien, el análisis de los movimientos que se registran en la región centro muestra que la mayor parte de ellos ocurre en su interior (cuadro 1). Así, para 1990, de los 1.47 millones de inmigrantes que llegaron a esta región, 1.03 millones de personas provenían de algunas de las entidades que la conforman. Para el año 2000, la región en su conjunto recibió 1.48 millones de inmigrantes, de los cuales 1.03 millones tenía como origen alguna entidad del mismo centro. En lo referente a la población emigrante, en 1990 y en el 2000 ésta sumó en la región 1.63 y 1.56 millones de personas, respectivamente, pero de estas cantidades, 1.03 millones de individuos permanecieron al interior de la misma en ambas fechas.

Distribución de la migración en las entidades de la región centro

El millón treinta y tres mil personas que cambian de lugar de residencia en la región centro tienen una distribución desigual en las entidades que conforman esta región. El Distrito Federal y el estado de México son las entidades que concentran el mayor volumen de población migrante (cuadro 2). En 1990, ambas entidades concentraron 75.9 por ciento del total de inmigrantes de la región y 80.7 por ciento de emigrantes, situación que se mantiene casi igual en el año 2000. Puebla e Hidalgo son las entidades que siguen en importancia a las dos anteriores, pero reciben o envían menos de 10 por ciento de migrantes cada una.

Sin embargo, en los años bajo estudio, se registran variaciones en el número de personas que entran o salen de cada una de las entidades, lo que se traduce en saldos migratorios4 distintos, aunque cabe indicar que los mayores cambios se aprecian en el Distrito Federal y en el estado de México. En 1990, el Distrito Federal registró un mayor número de salidas que en 2000 y al mismo tiempo recibió una menor cantidad de personas en 1990 comparadas con las que entraron en 2000. El estado de México, por su parte, envió menos personas en 1990 que las que salieron en 2000 y recibió más personas en 1990 que en 2000. En otras palabras, la elevada cantidad de población que abandonó el Distrito Federal lo hizo particularmente al final de la década de 1980 y principios de la de 1990, salida que se reduce ya para fines de este último decenio. Por su parte, la salida de población del estado de México se dio particularmente a finales de la década de 1990. Esta situación guarda relación con la dinámica económica que han experimentado las entidades de la región en las últimas décadas, aspecto desarrollado en otro trabajo (Chávez y Guadarrama, 2003).

Producto de las variaciones en las entradas y salidas ocurridos en 1990 y en 2000, el Distrito Federal reduce su saldo neto migratorio negativo de 535 553 personas a 322 777; el estado de México disminuye el saldo migratorio positivo de 486 671 personas a 257 542; Puebla incrementa su saldo migratorio negativo; Morelos y Querétaro mantienen su dinámica y continúan ganando población, en especial Querétaro, y como cambio notable a resaltar entre las entidades de esta región, se tiene la modificación del carácter migratorio en el estado de Hidalgo, pues de ser negativo en 1990 pasa, por primera vez, a positivo en el año 2000 (cuadro 2).

Intercambios de migrantes en la región centro

El análisis del intercambio5 de migrantes entre las distintas entidades de la región muestra el fuerte intercambio que se registra entre el Distrito Federal y el estado de México (cuadro 2). En 1990 y en 2000, del total de personas que abandonó el Distrito Federal, 79.8 por ciento se ubicó en el estado de México. Por cuanto a esta última entidad, 55 por ciento de los emigrantes que la abandonaron en 1990 tomaron como dirección el Distrito Federal; para 2000, el porcentaje asciende a 64 por ciento en el segundo caso. No obstante, la dirección que siguen los habitantes del Distrito Federal no se ha limitado sólo al estado de México, pues todas las entidades de la región han recibido un número significativo de ellos. Así, por ejemplo, para el año 2000, en Morelos, en Querétaro o en Puebla, 51 por ciento, 49 por ciento y 42 por ciento de los inmigrantes que llegan a dichas entidades proceden del Distrito Federal, respectivamente.

Similar comportamiento se observa para el estado de México, de tal suerte que para el último año de estudio, 72 por ciento de los inmigrantes en el Distrito Federal son mexiquenses. En Hidalgo, 46 por ciento provienen de dicho estado; en Morelos, Puebla y Tlaxcala, una tercera parte de sendos inmigrantes tiene su origen en el estado de México.

En las otras entidades de la región destaca lo siguiente: Hidalgo, Puebla y Querétaro mantienen el mayor intercambio de población con el estado de México en primer término, y con el Distrito Federal, en segundo lugar. Morelos lo hace en primer término con el Distrito Federal y en segundo con el estado de México. Tlaxcala, por su parte, registra una mayor movilidad de población hacia Puebla, y en menor medida hacia el Distrito Federal o el estado de México.

Estos movimientos y el peso de la dirección guardan estrecha relación con la vinculación económica que se establece entre las distintas entidades. Tal es el caso de la vinculación de Hidalgo-Distrito Federal-estado de México; Querétaro-estado de México-Distrito Federal; Puebla-estado de México-Distrito Federal, Puebla-Tlaxcala y Morelos-Distrito Federal-estado de México.

Balance migratorio en la región

El balance migratorio6 que se obtiene con la información sobre las salidas y entradas de población entre las entidades de la región muestra, en primer término, el saldo negativo que tuvo el Distrito Federal con todas las entidades de la región en 1990 y en 2000,7 aunque para este último año es menos pronunciado (cuadro 2). El estado de México, en 1990, gana población proveniente del Distrito Federal, Hidalgo y Puebla, pero para 2000, ante la salida numerosa de su población hacia el Distrito Federal e Hidalgo, reduce, por una parte, la ganancia de población proveniente del Distrito Federal, y por otra, pierde población en favor de Hidalgo. Refiriéndonos a esta última entidad, en 1990 sólo ganaba población que provenía del Distrito Federal, situación que se mantiene en 2000; pero además, en ese año la mayor entrada de población procedente del estado de México y de Puebla da lugar a un saldo migratorio positivo. Tlaxcala no presenta variaciones significativas, aunque diversifica las entradas de población al recibir un mayor número de migrantes procedentes del estado de México y de Puebla.

De todas las entidades de la región, sólo Puebla continúa perdiendo población, situación que se agrava entre 1990 y el año 2000. Morelos y Querétaro son las únicas entidades de esta región que han ganado población, particularmente Querétaro que, en ambos años, mantiene una ganancia de población procedente del resto de entidades, situación que está en estrecha asociación con la persistencia de su crecimiento económico registrado desde fines de la década de 1980. Morelos, en cambio, reduce su importancia como entidad receptora de migrantes ante la pérdida del dinamismo económico que había registrado a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990.

En síntesis, la región Centro es la principal zona receptora y expulsora de población, pero tiene la característica de que la mayor parte de sus movimientos ocurre al interior de la misma región, particularmente entre el Distrito Federal y el estado de México, con la aclaración de que no se trata del conjunto del estado, sino de los municipios conurbados al Distrito Federal, los cuales dan lugar a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Hogares y migración

La información que hemos presentado en el apartado anterior se refiere a los cambios de lugar de residencia que registran los individuos. El análisis que presentamos a continuación hace referencia a la situación migratoria que se observa en el hogar.8

La finalidad de este acercamiento es revisar la importancia de la migración si se contempla desde la perspectiva de hogar, considerando que el hogar o la unidad doméstica es el ámbito donde se organiza, en parte, la vida cotidiana de los individuos, donde se comparte una experiencia de vida común (García et al., 1982), incluyendo beneficios o desventajas. También es el espacio de referencia cotidiana de los individuos y sus familias y en cuyo derredor se organiza la residencia (López, Salles y Tuirán, 2001), donde se debate, en ocasiones, los caminos que seguirán los integrantes de esta unidad. El hogar, además, es la instancia receptora de las distintas informaciones procedentes del exterior, que pueden cambiar la dinámica interna de sus componentes, el lugar donde se toman las decisiones importantes de sus integrantes en función de sus valores, necesidades, intereses, perspectivas.

En un primer acercamiento a esta perspectiva, se trabajará, con la información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 1992,9 la vinculación entre algunas características de los hogares y la migración reciente.10 Dejamos para un trabajo posterior el análisis con la información del censo de 2000, que además nos permitirá la comparación de lo ocurrido en los últimos años en términos de la dinámica migratoria.

Iniciamos con la información, a nivel nacional, de las magnitudes de distintos tipos de migración que pueden obtenerse con la mencionada fuente.11 Esta presentación tiene como finalidad ubicar la importancia de la migración interna en el país, porque desde hace algunos años ha sido relegada por dar prioridad a los estudios de migración internacional, apoyándose en el argumento del bajo monto de población que cambia de lugar de residencia.

Agrupando los individuos en hogares y estimando los distintos tipos de migración en los hogares, se tiene un panorama muy diferente al anterior, como se puede apreciar en los siguientes datos.

La migración interna en México, según distintos tipos de migración. 1992. Información a nivel de individuo para el conjunto del país:

1. Migración acumulada: lugar de nacimiento diferente de lugar de residencia actual: 17.3 millones de personas. Población no nativa: 20.8 por ciento. Población nativa: 79.2 por ciento.

2. Migración según lugar de residencia anterior: 20.5 millones de personas Población migrante: 23.8 por ciento. Población no migrante: 76.2 por ciento.

3. Migración reciente, ocurrida en los últimos cinco años: 5.8 millones de personas. Población migrante: 6.7 por ciento. Población no migrante: 93.3 por ciento.

4. Migración en fecha fija (población de 5 años y más): 4.4 millones de personas. Pob. migrante: 5.9 por ciento. Población no migrante: 94.1 por ciento.

5. Migración municipal: 14.1 millones de personas. Pob. migrante: 16.4 por ciento. Población no migrante: 83.6 por ciento.

6. Migración a Estados Unidos (población de 12 años y más): 2.4 millones de personas Población migrante: 4.1 por ciento. Población no migrante: 95.9 por ciento.

La migración interna en México, según distintos tipos de migración 1992:12

1. Migración acumulada: lugar de nacimiento diferente de lugar de residencia actual. 7.7 millones de hogares. Con migrantes: 42.7 por ciento. Sin migrantes: 57.3 por ciento.

2. Migración según lugar de residencia anterior: 9.2 millones de hogares. Con migrantes: 50.7 por ciento. Sin migrantes: 49.3 por ciento.

3. Migración reciente, ocurrida en los últimos cinco años: 2.6 millones de hogares. Con migrantes: 14.6 por ciento. Sin migrantes: 85.4 por ciento.

4. Migración en fecha fija (población de 5 años y más de edad): 2.1 millones de hogares. Con migrantes: 11.4 por ciento. Sin migrantes: 88.6 por ciento.

5. Migración municipal: 6.2 millones de hogares. Con migrantes: 34.2 por ciento. Sin migrantes: 65.8 por ciento.

6. Migración a Estados Unidos (población de 12 años y más de edad): 2.1 millones de hogares. Con migrantes: 11.6 por ciento. Sin migrantes: 88.4 por ciento.

7. Migración múltiple (nacimiento, reciente, fecha fija o Estados Unidos): 12.4 millones de hogares. Con migrantes: 68.9 por ciento. Sin migrantes: 31.1 por ciento.

En la revisión de los puntos anteriores podemos apreciar la importancia que adquiere la migración interna cuando la analizamos a nivel hogar. Se tiene así, por ejemplo, que en más de la mitad de los hogares de México (50.7 por ciento), hay al menos una persona cuya entidad de residencia en 1992 fue diferente a su entidad de residencia anterior. Esta información no nos dice si ha tenido otro tipo de cambios de residencia, como por ejemplo si su entidad de nacimiento es una entidad distinta a la actual, ni si ha cambiado de residencia en los últimos cinco años, o si ha cambiado de municipio de residencia, o bien, si ha migrado alguna vez a Estados Unidos. Tampoco sabemos si otros miembros del hogar han cambiado de lugar de residencia. Este resultado ubica en otra dimensión a los 20.5 millones de personas que tuvieron este tipo de cambio de residencia y que corresponde a la cifra que obtenemos cuando trabajamos la migración individual.

Si consideramos distintos tipos de movimientos migratorios que puede tener un individuo dentro de un hogar, tales como haber nacido en una entidad distinta a la actual, haber cambiado de residencia a lo largo de los últimos cinco años o haber ido a trabajar o a buscar trabajo a Estados Unidos, entonces se incrementa notablemente el número de hogares en esta condición, pues 12.4 millones de hogares, que representan 68.9 por ciento del total de hogares, tienen un integrante que ha realizado uno o más cambios de entidad federativa de residencia o de país.

Migración en una fecha fija

A partir de la conformación de hogares, interesa conocer la vinculación del fenómeno migratorio según distintas características del mismo. Esta exploración se realizará considerando los movimientos de población que tienen como referencia una fecha fija, esto es, tomamos los cambios resultantes de la confrontación entre entidad de residencia en junio de 1987 y entidad de residencia en el momento del levantamiento de la Enadid 1992.

Bajo esta condición, en 1992 se encontraban 2.1 millones de hogares (que corresponden a 11.4 por ciento del total), donde algún miembro del hogar tuvo un cambio de residencia en el periodo considerado, situación que ubica en otra dimensión la importancia de la migración reciente.13

Variantes geográficas y socioeconómicas

Ahora bien, lo que ocurre de manera general en la república mexicana tiene variantes según regiones14 o según distintas características geográficas y socioeconómicas. Así por ejemplo, en lo referente a las variaciones regionales (cuadro 3), destaca la situación que se presenta en las regiones núcleo centro y Península de Yucatán, donde se registra una mayor movilidad de la población, alcanzando a 14.3 por ciento de los hogares. En cambio, las regiones Golfo y Pacífico sur registran porcentajes de la mitad de los anteriores casos (6.2 y 7.1 por ciento, respectivamente).

Refiriéndonos a lo que ocurre en las entidades de la región centro (que comprende las regiones núcleo centro y periferia centro), es de notar la importancia de la migración en fecha fija en los estados de Querétaro, México y Morelos, pues 17.9, 16.1 y 14.5 por ciento de los hogares tienen al menos uno de sus integrantes que ha cambiado de entidad de residencia. Este hecho se asocia a la dinámica económica que han tenido estas entidades federativas a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, al recuperar su crecimiento económico y alcanzar tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB), 8.1 por ciento y 6.2 por ciento entre 1988 y 1993 en Querétaro y en Morelos. El estado de México tiene recaída en su actividad económica entre 1988-1993, pero se mantiene con una inercia económica importante que propicia la continuidad de entrada de migrantes en busca de empleo o mejores condiciones de vida (Chávez y Guadarrama, 2003).

La información de los hogares con migrantes recientes, según tamaño de localidad, nos muestra que conforme aumenta el tamaño de las mismas se incrementa el porcentaje de hogares con esta característica (cuadro 3). Esta situación evidencia la dirección que han seguido los movimientos migratorios de los ámbitos rurales a los urbanos. A nivel nacional, 8.3 por ciento de los hogares ubicados en las localidades de menos de 2 500 habitantes tienen como mínimo un migrante reciente. Este porcentaje asciende a 13.6 por ciento en las localidades de más de 100 000 habitantes.

Refiriéndonos al nivel de escolaridad, medido a partir de la escolaridad del jefe del hogar, se aprecia una relación directa entre migración y escolaridad, de tal suerte que conforme aumenta el número de años de estudios del jefe de hogar, se incrementa el porcentaje de hogares con migrantes recientes. A nivel nacional, entre aquellos que declararon ser analfabetos, 6.4 por ciento de los hogares tienen al menos un migrante reciente. Este porcentaje se triplica para los hogares donde el jefe tiene estudios superiores o más (19.1 por ciento).

Cabe destacar que al observar cada entidad federativa se presentan variantes importantes en este indicador. Por una parte, en el Distrito Federal el porcentaje de hogares con migrantes recientes y donde el jefe es analfabeto es casi el doble (11.4 por ciento) de lo que se registra para el país en su conjunto. Este panorama confirma el bajo nivel de escolaridad que presenta la población que llega a esta entidad, aspecto que ha sido documentado en otros trabajos (Chávez, 1999). En el otro extremo se encuentran Morelos y Querétaro, donde la llegada de migrantes recientes provenientes del Distrito Federal en los que el jefe de hogar tiene estudios superiores y de posgrado es de 27.3 por ciento en la primera entidad federativa y de 32.4 por ciento de los hogares en la segunda.

Características de los hogares

Con la finalidad de conocer el comportamiento de la migración reciente según la composición o la etapa de la vida15 en la que se ubican los hogares, se clasificaron, por una parte, los hogares según sean nucleares, ampliados o compuestos y por la otra, según su ciclo de vida: hogar joven, de edad mediana o de edad avanzada.16

De acuerdo con esta agrupación de hogares se tiene, para el conjunto del país, que en los hogares donde convive un mayor número de miembros de la familia y otras personas sin parentesco con el jefe del hogar es más frecuente la presencia de migrantes recientes. En 40.6 por ciento de los hogares compuestos había al menos una persona que había cambiado recientemente de entidad de residencia (cuadro 4). En cambio, en los hogares nucleares esta frecuencia es más baja. Sólo en 9.4 por ciento de este tipo de hogares había migrantes recientes.

Por cuanto al panorama que se presenta a nivel entidad, destacan el Distrito Federal y Morelos donde más de la mitad de los hogares compuestos tiene al menos un migrante reciente. Hidalgo se encuentra en una situación muy diferente, pues ello ocurre sólo en una quinta parte de los hogares compuestos. La situación del Distrito Federal se entiende a la luz de la historia migratoria de esta entidad, que data de varias décadas y en donde las redes sociales, sin duda, han tenido un papel determinante en la continua llegada de población que se ubica bien con familiares o con conocidos. En el mismo sentido podemos entender lo que ocurre en Morelos, con población proveniente en el pasado reciente de Guerrero, y del Distrito Federal en la actualidad.

Un aspecto más que interesa dentro de este análisis es la vinculación que se presenta entre la migración y el tiempo que tiene de existir el hogar, según sea de reciente creación, se ubique en una etapa intermedia, o bien, en etapa avanzada.

Los resultados nos muestran que la migración es más frecuente en los hogares de reciente formación; situación que se explica, entre otros aspectos, porque sus integrantes se encuentran más incentivados para trasladarse hacia lugares donde puedan conseguir mejores condiciones de trabajo y de vida, aunado al hecho de que aún no han adquirido arraigo ni compromisos que les vuelvan difícil su movilidad territorial (cuadro 4). El panorama se vuelve muy diferente en el caso de los hogares ubicados en un ciclo avanzado. Los resultados a nivel nacional nos indican que 18.3 por ciento de los hogares jóvenes tienen al menos un migrante reciente. En cambio, este porcentaje se reduce a 7.2 por ciento para los hogares cuyo ciclo de vida se clasifica como avanzado.

Al observar cada entidad federativa, los hogares jóvenes con migrantes recientes son más frecuentes en Morelos, el Distrito Federal y el estado de México, pues más de 25 por ciento de estos hogares se ubican en esta condición. Cabe recordar que estas entidades son las que presentan, junto con Querétaro, la mayor movilidad poblacional en los últimos años. En una situación diferente se ubica Puebla, ya que presenta el menor porcentaje de hogares jóvenes con migración reciente.

En lo relativo a la presencia de migrantes en hogares con un ciclo de vida avanzado, ésta es elevada en Quéretaro (13 por ciento), Morelos (10.6 por ciento) y Tlaxcala (10.4 por ciento), entidades que registraron un saldo migratorio positivo en años recientes. En este caso, una explicación de dichas frecuencias podría ser que se trata de población con hijos mayores e independientes, que opta por cambiar de residencia para lograr una mejor calidad de vida en ciudades más tranquilas, alejadas de la gran ciudad. Ello no obsta, para que estos migrantes se desplacen con frecuencia a la ciudad, sea por motivos laborales, comerciales, de servicios, culturales o sociales. También este tipo de migración contribuye a explicar los elevados porcentajes de hogares migrantes cuyo jefe de hogar contaba con estudios de licenciatura o posgrado.

Análisis de regresión logística

Ahora bien, para apreciar el significado de las variaciones encontradas en la condición de migración en los hogares según distintas características de éstos, se procedió a estimar un modelo estadístico que considera a esta condición como la variable dependiente o explicada, y el tipo de hogar, la etapa del ciclo de vida del hogar y el nivel de escolaridad del jefe como las variables independientes. Este análisis se realizó para cuatro regiones en que se dividió al país. En esta división se conservó el análisis para la región centro, pero desagregada entre lo que ocurre en el núcleo y en la periferia, y por otra parte, se establecieron dos grandes regiones, el norte del país y el sur, con la finalidad de comparar lo que ocurre en el centro con las otras dos regiones.17

El análisis bivariado entre la variable dependiente y cada una de las variables independientes, a partir de la prueba de independencia de la chi cuadrada en cada una de las regiones, nos mostró que existe una relación significativa entre todas las variables independientes y la migración (P < 0.0000) en todos los casos (cuadro 5).

Con excepción de la región núcleo centro, se observa una relación directa entre nivel de escolaridad y migración, ya que la proporción de los hogares que migra comparada con los que no migran, es mayor en donde el jefe del hogar ha alcanzado un nivel de escolaridad de secundaria o más. Es decir, nuestra primera afirmación a explorar es que a mayor nivel de escolaridad del jefe del hogar, mayor es la probabilidad de que en el hogar haya al menos un migrante.

Por cuanto a la etapa de formación en la cual se ubican los hogares, la proporción de los que migran con respecto a los que no migran es mayor en los hogares de reciente formación o los que se ubican en una etapa intermedia de su ciclo de vida. A partir de esta observación se desprende el segundo supuesto a probar: mientras más joven es el hogar, mayor es la probabilidad de migrar.

Por último, respecto a la variable tipo de hogar, el análisis mostró una frecuencia mayor de hogares migrantes entre los ampliados y compuestos. Por lo tanto, nuestro último supuesto a probar es que en los hogares ampliados y compuestos la probabilidad de que al menos un individuo migre es mayor que la de los hogares nucleares.

En síntesis, el análisis bivariado entre cada una de las variables independientes y la migración nos mostró la existencia de una asociación, por lo cual se procedió a incluir todas las variables independientes en un modelo multivariado, con la finalidad de explicar el comportamiento de la migración bajo la influencia conjunta de las variables explicativas.

Los resultados de la aplicación del modelo multivariado (cuadro 6) nos indican que, con excepción del caso de la variable escolaridad en la región núcleo centro, en las cuatro regiones consideradas se cumplen los supuestos que explican la probabilidad de que en un hogar al menos uno de los miembros de la familia haya migrado recientemente. Es decir, todas las variables propuestas para explicar de manera conjunta la probabilidad de que en un hogar haya al menos un migrante resultaron ser significativas (P < 0.0001). En la región núcleo centro, el hecho de que la escolaridad no haya resultado significativa indica que la inclusión de la variable escolaridad no mejoró la bondad de ajuste del modelo. Por tanto, el hecho de que el jefe del hogar tenga estudios de secundaria o más no modifica la condición de migración del hogar. Recordemos que la población migrante en el Distrito Federal o el estado de México presenta bajos niveles de escolaridad, situación que tiene correspondencia con la amplitud y características del mercado laboral que prevalece en estas entidades y las ocupaciones en las cuales se han concentrado mayormente los migrantes (Chávez, 1999, 2002).

Asimismo, este análisis estadístico muestra que la variable escolaridad del jefe del hogar tiene una relación positiva: es decir, a mayor nivel de instrucción del jefe del hogar, mayor probabilidad de que al menos una persona migre (cuadro 6). Esta relación es más intensa en la región sur, pues los hogares donde los jefes de hogar tienen al menos la preparatoria, migran cuatro veces más que los hogares donde el jefe no tiene instrucción alguna, y los hogares cuyos jefes tienen estudios de secundaria o primaria migran 2.4 y 1.7 veces más, respectivamente, que los de la categoría de referencia (analfabetos). En esta composición ha sido determinante la dinámica migratoria que ha tenido Quintana Roo, como consecuencia del desarrollo de sus complejos turísticos, lo cual ha atraído población calificada y no calificada.

En la región periferia centro ocurre algo similar. La condición de migración del hogar se modifica con los años de instrucción del jefe. Cuando el jefe estudia al menos hasta preparatoria, el hogar tiene una probabilidad 3.6 veces mayor de migrar que cuando no estudia, y cuando alcanza los niveles de primaria y secundaria, la probabilidad es 2 y 1.8 veces superior. Se mencionó anteriormente que, en Querétaro y en Morelos se registra una importante migración reciente donde el jefe del hogar tiene elevados niveles de escolaridad, pero además encontramos una fuerte presencia de hogares ubicados en etapas avanzadas de su ciclo de vida. La combinación de estos aspectos contribuye a explicar esta característica.

En la región norte el impacto de la escolaridad del jefe es bastante más débil que en las otras regiones. Si el jefe estudia hasta secundaria o preparatoria, la probabilidad de que un hogar sea migrante es 1.4 y casi 2 veces más, respectivamente, que los que no estudian. En este caso ocurre algo parecido a lo que sucede en la región núcleo centro. La posibilidad de incorporarse a las empresas maquiladoras o de cruzar la frontera para internarse en Estados Unidos ha convertido a la zona fronteriza en la segunda región de importancia migratoria en todo el país, pues recibe migrantes de todo tipo, con o sin estudios, jóvenes o adultos mayores, mujeres y hombres, por lo que la escolaridad se vuelve poco significativa en la decisión de migrar.

Con referencia a la variable ciclo de vida, se observa que la probabilidad de migrar es mayor en hogares de reciente formación. Los hogares jóvenes resultaron ser un factor sólido en la predicción de la migración: en las regiones consideradas, la probabilidad de que un hogar joven cuente con al menos un migrante es superior a la de aquellos ubicados en un ciclo de vida avanzado (categoría de referencia). En la región núcleo centro su impacto es mayor que en el resto de las regiones: la probabilidad de migrar en un hogar donde el jefe tiene entre 15 y 24 años es 4.8 veces mayor que en un hogar donde el jefe tiene más de 45 años. En las regiones norte, sur y periferia centro, la razón de momios para los hogares jóvenes resultó significativa, aunque de menor intensidad: 3.2, 2.9 y 2.5, respectivamente. Cabe indicar que lo que ocurre en la región periferia centro puede explicarse por la elevada frecuencia en Querétaro, Morelos y Tlaxcala, de hogares migrantes ubicados en una etapa avanzada (categoría de referencia), debido a que estas entidades reúnen una mejor calidad de vida.

Los hogares que se encuentran en una etapa intermedia de su ciclo de vida también evidencian un efecto sobre la condición de migración, aunque los resultados muestran una menor propensión a migrar que los hogares jóvenes. Según regiones, la núcleo centro registra una mayor probabilidad de migrar: 2.4 veces más que los que residen en hogares ya consolidados. En las otras regiones, el efecto de estos hogares sobre la migración es muy similar: la razón de momios ajustada resultó estar entre 1.7 y 1.8, lo que demuestra consistencia con el supuesto que se desea probar.

Por cuanto a la última variable considerada, tipo de hogar, el análisis multivariado muestra que los hogares compuestos resultaron ser el factor de predicción de mayor impacto, rebasando un poco las regiones núcleo centro y norte a las otras dos: estos hogares migran entre 5.7 y 5.1 veces más que los hogares nucleares, mientras que en la periferia centro y en la sur lo hacen 4.5 veces más. El hecho de vivir en un hogar ampliado, aunque reduce la probabilidad de migrar en más de la mitad, también resultó ser un factor importante en la condición de migración: en las cuatro regiones, la probabilidad de migrar es dos veces mayor que la de vivir en un hogar nuclear.

Consideraciones finales

La crisis económica que ha impactado a México en décadas recientes ha repercutido de manera significativa en la región centro del país, lo cual ha afectado a las dos entidades que concentran gran parte de la actividad industrial de México: el Distrito Federal y el estado de México. Este hecho se ha traducido en una reducción de los movimientos migratorios hacia la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y un incremento hacia las entidades que rodean esta zona. Destaca, asimismo, la variabilidad de la movilidad interestatal. Durante la década de 1980 y principios de la década de 1990 fueron numerosos los cambios de residencia del Distrito Federal hacia el estado de México, mientras que a finales del decenio de 1990 se registró una mayor movilidad de este último estado hacia el primero. También son de notar los intercambios de población que ocurren entre las entidades vinculadas económicamente. Ejemplo de esta articulación es la movilidad que se presenta entre Hidalgo, el estado de México y el Distrito Federal, o la que ocurre entre Querétaro, estado de México y el mismo Distrito Federal, o bien, la que aparece entre Puebla y Tlaxcala.

Por otra parte, el análisis de la magnitud y de los cambios registrados en los movimientos migratorios recientes, tomando como unidad de análisis el hogar, nos muestra la importancia que adquiere el fenómeno migratorio en los hogares, de tal suerte que, a nivel nacional, más de dos terceras partes de los hogares mexicanos cuentan con al menos una persona que ha tenido una experiencia migratoria (nacional o internacional).

En la región centro, y en particular en Querétaro, el estado de México y Morelos, destaca la presencia de migrantes recientes en hogares de estas entidades, pues en más de 15 por ciento de éstos hay al menos una persona que ha cambiado de residencia en los cinco años anteriores.

En lo relativo al análisis multivariado, los resultados comprueban las hipótesis planteadas: hogares jóvenes con estructura familiar ampliada o compuesta y cuyo jefe ha cursado al menos la preparatoria ven incrementada la probabilidad de ser hogares con migrantes.

El efecto de las variables consideradas varía por región. La región núcleo centro se comporta de manera diferente de las otras tres: la etapa del ciclo de vida y el tipo de hogar resultaron ser los factores de mayor peso en la determinación de la condición migratoria, superando el valor de las razones de momios a los del resto de las regiones. Además, sólo en esta región se observa que la escolaridad no está asociada con el hecho de migrar, toda vez que el modelo de regresión logística múltiple no mejoró al incluir el nivel de instrucción del jefe del hogar (P = 0.2). Es decir, la probabilidad de clasificar un hogar como migrante en esta región no se altera, sea cual sea el nivel de instrucción alcanzado por el jefe del hogar.

En las regiones norte, periferia centro y sur, la variable que tiene mayor efecto sobre la condición migratoria es el tipo de hogar. Pasar de un hogar nuclear a uno ampliado o compuesto aumenta la probabilidad de migrar en más de dos y cinco veces, respectivamente. La escolaridad del jefe es importante, pero tiene una influencia menor, lo mismo que la etapa del ciclo de vida en el que se encuentra el hogar.

Bibliografía

CHÁVEZ, Ana María, 1999, La nueva dinámica de la migración interna en México, de 1970 a 1990, UNAM-CRIM, Cuernavaca. [ Links ]

CHÁVEZ, Ana María, 2002, "La reestructuración económica de México y la migración femenina en la región centro. 1990-2000", en Ana María Chávez y Fernando Lozano (coords.), Género, migración y regiones en México, UNAM-CRIM, Cuernavaca (en dictamen). [ Links ]

CHÁVEZ, Ana María y J. Guadarrama, 2003, "La región central de México en transición: Tendencias económicas y migratorias a finales del milenio", ponencia presentada en Seminario sobre procesos metropolitanos y grandes ciudades, Instituto de Geografía de la UNAM, México. [ Links ]

CONAPO, 1998, "Escenarios demográfico y urbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 1990-2010", en La situación demográfica de México, Consejo Nacional de Población, México. [ Links ]

CONAPO, 2000, "Migración interna en México", en La población de México en el nuevo siglo, Consejo Nacional de Población, México. [ Links ]

CORONA, Reina y R. Luque, 1992, "Cambios recientes en los patrones migratorios a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)", en Estudios Demográficos y Urbanos, 20-21, mayo-diciembre, El Colegio de México, México. [ Links ]

CORONA, Reina, A. M. Chávez y R. Gutiérrez, 1999, Dinámica migratoria de la Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal, México. [ Links ]

CORONA, Rodolfo y R. Tuirán, 1994, "Migración hacia las ciudades de tamaño intermedio. Profundas transformaciones regionales", en Demos, Carta Demográfica sobre México, núm. 7, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México. [ Links ]

CORONA, Rodolfo,1997, "Cambios en migración interna de los hogares", en Demos, Carta Demográfica sobre México, N° 10, IIS de la UNAM, México. [ Links ]

GARCÍA, Brígida, H. Muñoz y O. de Oliveira, 1982, Hogares y trabajadores en la ciudad de México, El Colegio de México-IISUNAM, México. [ Links ]

GARCÍA, Brígida y O. de Oliveira, 1994, Trabajo femenino y vida familiar en México, El Colegio de México, México. [ Links ]

GARCÍA, Brígida y O. Rojas, 2002, "Los hogares latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX: una perspectiva demográfica", en Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 17, núm. 2, mayo-agosto, El Colegio de México, México. [ Links ]

GARZA, Gustavo y S. Rivera, 1997, La megalópolis de la ciudad de México afines del siglo XX, El Colegio de México, México. [ Links ]

JELIN, Elizabeth y M. del Carmen Feijoó, 1983, "Presiones cruzadas: trabajo y familia en la vida de las mujeres", en Catalina Wainerman et al., Del deber ser y el hacer de las mujeres. Dos estudios de caso en Argentina, El Colegio de México, México. [ Links ]

LÓPEZ, María de la Paz, V. Salles y R. Tuirán, 2001, "Familias y hogares: pervivencias y transformaciones en un horizonte de largo plazo", en José Gómez de León y C., Rabell (coords.), La población de México, Consejo Nacional de Población y Fondo de Cultura Económica, México. [ Links ]

MUÑOZ, Humberto, O. de Oliveira y C. Stern, 1977, Migración y desigualdad social en la ciudad de México, El Colegio de México-UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales, México. [ Links ]

NEGRETE, Ma. Eugenia, B. Graizbord y C. Ruiz, 1993, Población, espacio y medio ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Serie Cuadernos de Trabajo, núm. 21, El Colegio de México, México. [ Links ]

NEGRETE, Ma. Eugenia, 2000, "Migración", en Gustavo Garza (coord.), La ciudad de México en el fin del segundo milenio, Gobierno del Distrito Federal-El Colegio de México, México. [ Links ]

PARTIDA, Virgilio, 1994, "La ciudad de México. Nuevo derrotero en su ritmo de crecimiento", en Demos, Carta Demográfica sobre México, núm. 7, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México. [ Links ]

PARTIDA, Virgilio, 2000, "Escenarios demográficos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México", ponencia presentada en el X Seminario de Economía Urbana y Regional, 2000, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. [ Links ]

SZASZ, Ivonne, 1994, "Migraciones temporales, migraciones femeninas y reproducción de unidades domésticas en una zona rural del estado de México", en Vania Salles y E. McPhail (coords.), Nuevos textos y renovados pretextos, El Colegio de México, México. [ Links ]

SZASZ, Ivonne, 1999, "La perspectiva de género en el estudio de la migración femenina en México", en Brígida García (coord.), Mujer, género y población en México, El Colegio de México-Sociedad Mexicana de Demografía, México. [ Links ]

TRIGUEROS, Paz, 1994, "Unidades domésticas y función de la mujer en un poblado rural en el que se practica la emigración a Estados Unidos", en Vania Salles y E. McPhail (coords.), Nuevos textos y renovados pretextos, El Colegio de México, México. [ Links ]

TUIRÁN, Rodolfo, 2001, "Estructura familiar y trayectorias de vida en México", en GOMES, Cristina (comp.), S/f., Procesos sociales, población y familia, Flacso-Miguel Angel Porrúa, México. [ Links ]

UNITED NATIONS, 1996, Family, challenges for the future, Nueva York. [ Links ]

ZUÑIGA, Elena, D. Hernández, C. Menkes y C. Santos, 1986, Trabajo familiar, conducta reproductiva y estratificación social. Un estudio en las áreas rurales de México, IMSS, México. [ Links ]

1 Véase entre otros los trabajos de Muñoz, Oliveira y Stern (1977), Corona y Luque (1992), Negrete, Graizbord y Ruiz (1993), Corona y Tuirán (1994), Partida (1994), Garza y Rivera (1997), CONAPO (1998), Chávez (1999), Corona, Chávez y Gutiérrez (1999), CONAPO (2000), Negrete (2000), Partida (2000).

2 Se toma este indicador en virtud de que permite la comparación de la dinámica migratoria en los últimos 10 años, dado que la pregunta se formula en ambos censos de población. No se consideró la información que resulta de la pregunta sobre lugar de nacimiento porque ella nos indica la migración ocurrida a lo largo de la vida de los individuos, pero no sabemos en qué momento ocurrió y nuestro objetivo es conocer la dinámica reciente de la migración.

3 El análisis de la evolución de la migración reciente se realizará a nivel entidad federativa dado que en el censo de población de 1990 sólo se consideran los cambios de residencia a nivel entidad federativa En el censo de 2000, se preguntó por primera vez los cambios de residencia a nivel municipio, pero ello será motivo de un trabajo posterior.

4 El saldo neto migratorio es el resultado de la inmigración menos la emigración. Cuando el saldo es negativo significa que se pierde población. En el caso contrario hay una ganancia de población por la migración.

5 Para analizar los intercambios de población entre las distintas entidades federativas elaboramos una matriz de doble entrada, donde por un lado tenemos las entidades de residencia de la población en 1985 y en 1995, y por el otro las entidades de residencia en 1990 y en 2000. La información que aparece en las filas nos indica la entidad a la cual se dirigió en los años 1990 y 2000, la población que, en 1985 o 1995, vivía en otra entidad federativa. Los datos de las columnas nos informan de qué entidad procede la población que reside en cada entidad en 1990 o 2000. La confrontación de ambas celdas de la matriz nos indicará la importancia de los distintos desplazamientos de la población y hacia dónde se dirigen.

6 Al conjugar para cada entidad X la población que sale a la entidad Y y la que entra de la entidad Y a la entidad X, se obtiene el saldo neto migratorio de la entidad X respecto a la Y, saldo que nos va a indicar el balance de movimientos migratorios entre ambas entidades. Si el saldo es positivo en la entidad X significa que gana población, porque está enviando menos población a la entidad Y, que la que esta última envía a X. Si es negativo pierde población, porque envía más población a la entidad Y que la que ésta le envía.

7 Por ejemplo, en 1990, salieron del Distrito Federal hacia Hidalgo 28 686 personas, en tanto que de Hidalgo al Distrito Federal salieron 22 947 emigrantes, lo que arroja una pérdida de 5 739 personas para el Distrito Federal. Por lo que se refiere a los movimientos hacia el estado de México, salieron del Distrito Federal, 548 947 personas y el Distrito Federal recibió 80 905 mexiquenses, lo que significó una pérdida para el Distrito Federal de 468 069 personas.

8 Numerosos estudios sobre género, actividad económica, migración internacional, migración femenina, migración campesina, entre otros, se han desarrollado considerando como unidad de análisis el hogar. Por mencionar sólo algunos véanse los trabajos de García et al. (1982), Szasz (1994), Trigueros (1994), United Nations (1996), Corona (1997), Szasz (1999), Tuirán (2001), García y Rojas (2002).

9 La Enadid es una encuesta por muestreo, levantada por INEGI en octubre y noviembre de 1992, y contiene información de 64 000 hogares de todo el país.

10 Es decir, la que resulta de comparar la entidad de residencia actual con la de donde vivía la persona cinco años antes.

11 Un trabajo previo que analiza la migración desde la perspectiva de hogar se presenta en Corona (1997).

12 Información a nivel hogar para el conjunto del país. Datos de migración interna por hogares, obtenidos con la información de la Enadid 92, considerando 18.1 millones de hogares.

13 Los datos de migración en fecha fija reportan 4.4 millones de personas, que representan 5.9 por ciento de la población total de cinco años o más de edad.

14 Para efectos de análisis regional se consideraron las siguientes 10 regiones: núcleo centro: Distrito Federal y estado de México. Periferia centro: Hidalgo, Morelos Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Occidente: Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Centro Norte: Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí. Noreste: Nuevo León y Tamaulipas. Norte: Coahuila, Chihuahua y Durango. Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora. Golfo: Tabasco, Veracruz. Pacífico sur: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Península de Yucatán: Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

15 Diversos trabajos refieren la importancia de considerar estos aspectos de los hogares. Véase Jelin y Feijoó (1983), Zúñiga et al. (1986), López et al. (2001), Tuirán (2001), entre otros.

16 Se establecieron las siguientes definiciones: hogar nuclear: constituido por el jefe y su cónyuge, o el jefe, su cónyuge y sus hijos, o el jefe y sus hijos. Hogar ampliado: formado por un hogar nuclear con otros parientes o un jefe con otros parientes. Hogar compuesto: formado por un hogar nuclear o ampliado más personas sin lazos de parentesco con el jefe del hogar, que no sean trabajadores domésticos. Hogar de ciclo de vida joven: es el hogar donde la edad del jefe (hombre o mujer) se encuentra entre 16 y 24 años. El hogar de ciclo de vida mediana comprende a los hogares donde la edad del jefe (hombre o mujer) se ubica entre los 25 y los 44 años. Hogar de ciclo de vida avanzada corresponde a aquellos donde la edad del jefe (hombre o mujer) es de 45 años o más.

17 Núcleo centro: Distrito Federal y estado de México. Periferia centro: Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Norte: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.