Introducción

En México el sector agrícola es un pilar fundamental en la economía y el desarrollo del país. La importancia radica en las funciones que desempeña como la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente, el paisaje rural y la contribución a la viabilidad de las áreas rurales al favorecer un desarrollo territorial más equilibrado (Ayala y García, 2009; Creciente, 2002). En 1994 se suscribió el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC); sin embargo, en este camino fueron liquidadas las agroindustrias del estado, la capacidad instalada para la producción y distribución de fertilizantes y de semillas, el servicio de extensión agrícola, la regulación de precios, el control de las importaciones y prácticamente la banca de desarrollo. Para el campo, el ajuste incluyó el desmantelamiento de los instrumentos, instituciones y recursos diseñados para la inclusión de la producción familiar y un claro cambio de interlocución que probablemente ha tenido su manifestación más clara en la clasificación en 1988 de productores empresariales con potencial productivo y el resto que fueron desenganchados de las políticas productivas para destinarlos al régimen de subsidios no productivos mediante transferencias directas (Chapela et al., 2014).

Los agro negocios y las grandes corporaciones orientadas a la exportación hacia los Estados Unidos dominan el panorama rural de México y son determinantes en las políticas públicas que los favorecen frente a las agriculturas familiares (Palacio y Cavalotti, 2013). La diferencia entre los productores de maíz de México y Estados Unidos de América es abismal: el tamaño de los predios es 21 veces más grande en los Estados Unidos de América, los subsidios directos son 18 veces más altos y los rendimientos casi cuadruplican a los mexicanos (Robles, 2013), el TLCAN ha venido a ser un eje estratégico para forzar a la modernización del sector agropecuario, los productores que reunieron las condiciones inmediatas para elevar la productividad, reducir costos y vender a precios competitivos han sido los beneficiarios de este cambio estructural, alrededor de 5% del total, los productores que no han sido capaces de hacerlo corresponden al 95% del total, están condenados al desplazamiento del mercado, su producción a ser sustituida por importaciones de alimentos y materias primas provenientes de sus socios comerciales (Salinas, 2004).

Por otra parte, el modelo neoliberal ha incrementado los niveles de pobreza y marginación de amplios sectores de la población, dicho modelo recurre a importaciones masivas y crecientes de alimentos, poniendo en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria del país por los bajos niveles productivos de la mayoría de los productores del campo y sus familias, así como también el incremento de la pobreza, el hambre y la malnutrición en la mayoría de la población, en especial la que vive en las regiones rurales (Rubio, 2001), en este sentido el desarrollo local constituye una estrategia diseñada para mejorar el nivel de vida de grupos específicos de población, se ubica en la amplia dimensión de un proceso de transformación social que requiere del replanteamiento de las relaciones con la naturaleza (Orozco et al., 2007).

Por lo tanto, el conocimiento de las comunidades y de los actores sociales es de vital importancia para entender las dinámicas de relacionamiento entre la población y su entorno económico, social, cultural, político y ambiental, además de potenciar sus posibilidades para apropiarse de su proceso de desarrollo (Salas, 1994), bajo este panorama la diversificación de actividades de pequeños agricultores y campesino constituye una estrategia de supervivencia que se desarrolla mediante la combinación de actividades (agrícolas y no agrícolas) que pueden ser desarrolladas dentro o fuera de las unidades de producción (o dentro o fuera de la comunidad donde radica el productor (Sacco et al., 2007). En este sentido los productores buscan alternativas más eficientes para sus sistemas de producción o bien cambiar sus cultivos por otros que puedan ofrecerles mayor rentabilidad; sin embargo, en el caso de los agricultores tradicionales y de la mayor parte del país, la solución no está en cambiar los cultivos, sino en hacer viable su sistema de producción debido entre otros factores a que tienen una cultura y economía basada en el maíz (Calva, 1991).

En este contexto, la agricultura mexicana se caracteriza por desarrollarse bajo un sistema bimodal en el que coexisten unidades de producción campesinas y empresariales (Schejtman, 1981), donde el tamaño de la parcela se ha convertido en un indicador del tipo de unidad producción y de la distribución del ingreso en el campo, así alrededor de 3 millones de productores cultivan granos básicos en México en una superficie de más de 14.2 millones de hectáreas, casi un millón de ellos cultivan parcelas no mayores a una hectárea y sólo absorben 7.8% de la superficie, 53% labran parcelas con extensiones entre una y cinco hectáreas, en 39% únicamente 472 mil productores explotan unidades mayores y absorben más del 53.5% de la superficie laborable (De Ita, 2003).

El maíz en México, se produce en dos ciclos agrícolas: primavera-verano y otoño-invierno bajo diversas condiciones de clima y humedad (temporal y riego), la producción de maíz bajo condiciones de temporal es una de las principales actividades del sector rural (Maya et al., 2010). A nivel nacional se siembra en más de ocho millones de hectáreas, de las cuales 2.5 millones corresponden a la región tropical, 17.57% de la superficie nacional es cultivado en condiciones de riego y 82.43% es cultivado bajo condiciones de temporal (SIAP, 2014), a cargo fundamentalmente de más de 2 millones de productores a pequeña escala quienes lo siembran sobre todo para autoconsumo, más de la mitad de la producción nacional de maíz proviene de este sistema, el cual también es conocido como de subsistencia porque contribuye significativamente a la seguridad alimentaria de los estratos rurales más pobres (Sánchez et al., 2000; Mera, 2009; Turrent et al., 2012).

En el estado de Veracruz la superficie sembrada de maíz es de un poco más de 566 mil hectáreas con un rendimiento promedio de 2.2 t ha-1 (SIAP, 2014). En este estado se dedican al cultivo un promedio de 200 mil productores; la mayoría siembra de 1 a 3 hectáreas y se localizan principalmente en regiones marginadas y con mediano o bajo potencial productivo, cuyo destino de la producción es básicamente de autoconsumo (INEGI, 2007), el estado de Veracruz tiene un índice de rezago social alto, 59% de la población vive en situación de pobreza, en el municipio de Tierra Blanca existen 93 397 habitantes, de los cuales: 20.1% sufre de pobreza alimentaria, 30% pobreza de capacidades y 59.2% pobreza de patrimonio; asimismo, 84.68% de la población encuestada en este trabajo presenta un índice de marginación alto; es decir, que no existen oportunidades para el desarrollo ni capacidades para encontrarlas, el resto de la población tiene índices de marginación bajo (CONEVAL, 2014).

En el municipio de Tierra Blanca existen un total de 555 hectáreas dedicadas al cultivo de maíz, de las cuales 285 ha; es decir, el 51.35% son cultivadas en condiciones temporal con un rendimiento promedio de 3.82 t ha-1 (SIAP, 2014). Bajo este aspecto y considerando que el cultivo de maíz constituye el eje central de la seguridad alimentaria especialmente de los pequeños productores que generalmente viven en condiciones de marginación, pobreza y desigualdad de oportunidades, el presente artículo tiene el objetivo de determinar las características socioeconómicas y estimar los rendimientos de maíz de temporal en 14 localidades del municipio de Tierra Blanca del estado de Veracruz mediante la evaluación de los niveles de productividad de híbridos de maíz de calidad normal y de alta calidad proteica para identificar los precios de semilla máximos que los agricultores estarían dispuestos a pagar.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en Tierra Blanca, municipio ubicado en la llanura costera veracruzana de 8.54983° 27’ latitud norte y - 96.28645° 21’ longitud oeste, tiene un total de 94 087 habitantes y 26 691 hogares, el municipio está conformado por 325 localidades; no obstante, el estudio abarcó únicamente 14 localidades que se caracterizan por tener índices de marginación alto y medio (CONEVAL, 2014).

El levantamiento de la información se realizó mediante entrevistas personales a través de encuestas previamente estructuradas las mismas que incluyeron preguntas de tipo social, económico y productivo relacionadas con el cultivo de maíz, el tamaño de la muestra consideró un universo de 520 productores que recibieron apoyo de PROCAMPO con semilla de maíz de las variedades mejoradas CP 569 y los híbridos Biogene y Dekalb en el año 2015, se utilizó la fórmula simplificada para muestreo simple aleatorio para estimación de proporciones pero con la condición de varianza máxima (Taro y Cochran, 1977), así se obtuvo un tamaño de muestra de 81 productores donde se realizó la estimación de rendimientos, los datos obtenidos a nivel de parcela se calcularon mediante el análisis de correlación de las variables: densidad de plantas y rendimiento promedio de maíz (t ha-1), esta información se corroboró mediante el análisis de regresión para obtener la mayor precisión y exactitud de los resultados.

Para entender los aspectos económicos y sociales asociados a los rendimientos de maíz, se aplicó un cuestionario a 70 de los 81 agricultores de la estimación de rendimientos, esta diferencia en el número de productores encuestados se debe principalmente a que no se pudo localizar a los informantes los días que se planificaron para el levantamiento de la información, por lo que, se recalculó el valor de la precisión obteniendo un valor de 0.12.

Resultados y discusión

Componente social

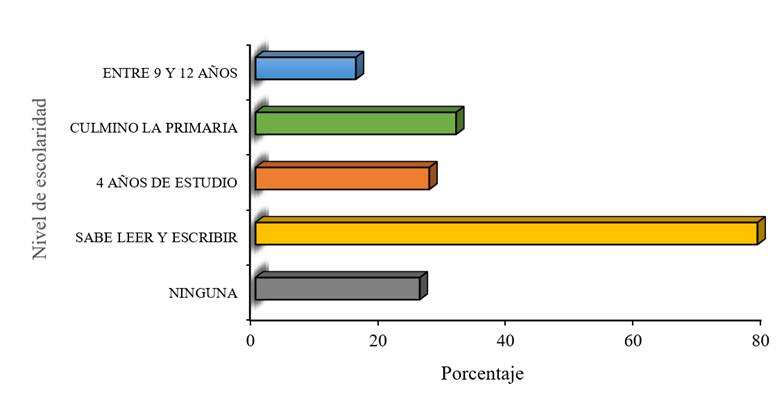

La edad promedio de los jefes de familia encuestados es de 55 años, con 5.5 años de escolaridad, 25.7% de los entrevistados reconoció no tener ningún año de estudios, 78.6% de los productores sabe leer y escribir, 27.2% cursó al menos cuatro años de estudio, 31.4% culmino la primaria y otros (15.7%) presentaron entre 9 y 12 años de escolaridad (Figura 1).

Al respecto Álvarez et al. (1985), mencionan que el grado de escolaridad se asocia con un mayor uso de tecnología y que al aumentar la escolaridad aumenta el ingreso económico. El número de integrantes promedio de las familias es de cinco, 50% de los hogares tienen entre uno y cuatro integrantes y el otro 50% tienen de cinco a ocho. La totalidad de los entrevistados se dedican a la agricultura, empero en el caso de las mujeres (30%) también realizaban quehaceres domésticos y crianza de animales; 2.9% además es estudiante y 2.8% aseguró realizar trabajo extra en la finca como jornalero o empleado con pagos que van desde los $150.00 a $200.00 por día. La ejecución de actividades agrícolas y no agrícolas siempre ha sido estrategia básica de supervivencia de las familias campesinas (De Grammont, 2009).

Componente agrícola

La superficie promedio de los predios que poseen los entrevistados fue de 11.28 ha, el mínimo de 1 y el máximo de 12 hectáreas destinadas a diferentes actividades productivas, de las cuales 2.5 ha son para el cultivo de maíz, 94.3% de los productores mencionaron ser propietarios de estas tierras; sin embargo, 4.3% señalo que presta sus propiedades y 1.4% las da en renta. El usufructo de la tierra es: 90% de tipo ejidal y 10% pequeña propiedad, con respecto al régimen de humedad, 94.2% de los productores realiza agricultura de temporal y el resto posee algún sistema de riego. En el estado de Veracruz se dedican al cultivo de maíz en un promedio de 200 mil productores, la mayoría de ellos siembra de 1 a 3 hectáreas, localizados principalmente en regiones marginadas y con mediano o bajo potencial productivo y cuyo destino de la producción es básicamente el de autoconsumo (Palafox et al., 2013).

El 85.7% de los encuestados manifestó que las siembras de maíz de temporal se realizan en los meses de junio-julio cuando inicia el temporal de lluvias, el uso de semilla mejorada en el municipio es 94.3% y el resto corresponde al uso de materiales criollos, 90% de la semilla utilizada por los encuestados proviene del Ayuntamiento a través de la Secretaría de Desarrollo Rural Municipal de Tierra Blanca, misma que es ofertada a los productores mediante subsidios económicos, es decir el Ayuntamiento subsidia 50% del precio real de la semilla, el otro 50% es pagado por el agricultor, el método de siembra que presento mayor frecuencia de uso en la zona de estudio es el espeque, así lo representó 71.7% de los entrevistados.

Tecnología de producción maíz

En México se siembran alrededor de 8 millones de hectáreas al año de las cuales 2.5 millones corresponden a la región tropical, en el estado de Veracruz la superficie sembrada es de 530 mil hectáreas con un rendimiento promedio de 2 t ha-1. La siembra se distribuye en dos ciclos agrícolas, 380 mil hectáreas en temporal o primavera-verano y 150 mil de humedad residual (Tapachole) y de riego que se desarrollan durante el ciclo otoño-invierno (Palafox et al., 2013). En las localidades donde se desarrolló la investigación los resultados mostraron que en el año 2015 la superficie cultivada con maíz fue de 197 hectáreas, de las cuales 177 hectáreas fueron cultivadas para grano y 20 hectáreas para forraje.

El manejo agronómico del cultivo incluye prácticas de: preparación del suelo, fecha de siembra, labores culturales, densidad de siembra, aplicación de fertilizantes y pesticidas, entre otros que el productor lleva a cabo durante el ciclo de cultivo y la forma en que se combinan los factores de producción en cada una de las prácticas (Palafox et al., 2013), en este sentido 75.7% de los encuestados realizó el paso de una rastra, 74.3% de los productores aplicó al menos un herbicida previo a la siembra, y el surcado fue realizado por 58.6% de la población en estudio. En lo que respecta a las labores culturales o de mantenimiento de cultivo 97.14% de los productores realizó al menos una fertilización y 58.6% de los entrevistados aplicó algún insecticida para el control de plagas del cultivo. El principal fertilizante utilizado por los productores es la urea, así refirieron 87.1% de los entrevistados, seguido del sulfato de amonio con 17.1% y del fosfato diamónico-DAP con 11.4% en la zona de estudio, en el Cuadro 1 se muestra el número de productores y el tipo de fertilizantes que utilizan en el ciclo de cultivo de maíz de temporal.

Cuadro 1 Número de productores y fertilizantes aplicados en el cultivo de maíz de temporal en Tierra Blanca.

| Fertilizante | Número de productores | |||

|---|---|---|---|---|

| SI | (%) | No | (%) | |

| Urea | 61 | 87.1 | 9 | 12.9 |

| Sulfato de Amonio | 12 | 17.1 | 58 | 82.9 |

| DAP | 8 | 11.4 | 62 | 88.6 |

| Triple 17 | 11 | 15.7 | 59 | 84.3 |

| Triple 16 | 3 | 4.3 | 67 | 95.7 |

| Orgánico | 3 | 4.3 | 67 | 95.7 |

| Foliar | 2 | 2.9 | 68 | 97.1 |

| 21-10-20 | 1 | 1.4 | 69 | 98.6 |

Fuente: datos obtenidos de la encuesta levantada en campo.

Por otra parte, los resultados de la estimación de rendimientos de maíz de temporal en la zona de estudio fueron de 2.8 t ha-1 con una densidad de población promedio de 31 948 plantas ha-1, al respecto la localidad que obtuvo los más altos rendimientos fue la localidad de “Nuevo Arroyo Tambor” con 4.13 t ha-1 con una densidad promedio de 49 395 plantas ha-1 (Cuadro 2).

Cuadro 2 Densidad de plantas y rendimientos promedio (t ha-1) de maíz de temporal en 14 localidades del municipio de Tierra Blanca.

| Localidad | Densidad promedio (plantas ha-1) | Rendimiento promedio (t ha-1) |

|---|---|---|

| Arroyo Tambor | 49 395 | 4.13 |

| La Tuna | 41 060 | 2.6 |

| Loma Caballo | 39 811 | 3.9 |

| Campana | 39 128 | 3 |

| Cazadero | 35 894 | 2.98 |

| El Jícaro | 35 295 | 1.99 |

| Conchas | 33 711 | 3.67 |

| San Nicolás | 33 100 | 2.54 |

| Paso Magueyito | 30 948 | 3.54 |

| Mata Maguey | 27 824 | 2.96 |

| San Francisco | 27 808 | 2.79 |

| Las prietas | 24 034 | 1.96 |

| Plan de Villa | 23 445 | 2.02 |

| Lázaro Cárdenas | 23 178 | 2.8 |

| Nueva Reforma | 14 583 | 1.26 |

Fuente: datos obtenidos de la encuesta levantada en campo.

Uno de los factores relacionados a la baja producción de maíz es la densidad de plantas (Tinoco et al., 2002), indica que para variedades mejoradas de porte bajo e intermedio se deben utilizar alrededor de 62 500 plantas. La densidad de población es considerada como el factor controlable más importante para obtener mayores rendimientos en los cultivos.

La densidad de siembra en el maíz ejerce alta influencia sobre el rendimiento de grano y las características agronómicas, pues el rendimiento de grano se incrementa con la densidad de población hasta llegar a un punto máximo y disminuye cuando la densidad se incrementa más allá de este punto. Sangoi (2000), indica que la densidad de población es uno de los factores que frecuentemente modifica el productor para incrementar el rendimiento de grano, sin embargo si se utilizan densidades de población mayor que la óptima se incrementa la competencia por luz, agua y nutrimentos, ocasionando reducción en el volumen radical, número de mazorcas, cantidad y la calidad del grano por planta e incrementa la frecuencia de pudriciones de raíz y tallo lo que propicia acame densidades de población bajas provocan problemas con maleza o de desperdicio de suelo (Maya y Ramírez, 2002; Njoka et al., 2005).

El análisis de correlación (Figura 2) de las variables densidad de plantas y rendimiento promedio (t ha-1) indico que existe una correlación positiva (r= 0.98; p= 0.01), en tanto que el análisis de regresión, evidenció una tendencia lineal (R2= 0.96; Y= 0.0677x + 0.482); sin embargo, la relación entre la producción de grano y la densidad de población es compleja, ya que la mejor respuesta en rendimiento de grano varía de acuerdo a la condición de suelo, clima, prácticas culturales y genotipo (Pinter et al., 1994; Sangoi, 2000), trabajos realizados sobre densidades de población en híbridos de maíz bajo temporal en el trópico húmedo demostraron que al aumentar la densidad de 50 000 a 62 500 plantas ha-1 obtuvieron el mayor rendimiento de grano ya que el rendimiento se incrementó en 0.3 t ha-1 (Cano et al., 2001). Por otra parte, Carrera y Cervantes (2006) reportaron que el rendimiento aumentó 0.6 t ha-1 al incrementar la densidad de población de 60 000 a 70 000 plantas ha-1.

Producción, consumo y venta del grano

El maíz es un cultivo clave para México, en el periodo 2016- 2017 el con sumo de maíz grano en el país se fue de aproximadamente 38.7 millones de toneladas de los cuales 23.3 millones de toneladas corresponde a es maíz blanco y 15.3 millones de toneladas es maíz amarillo (FIRA, 2016), los productores relacionados a la investigación, manifestaron que del total de producción de grano que obtienen se reservan un promedio de 1 800 kg ha-1 para autoconsumo familiar pero los productores afirmaron que en promedio compran 690 kg de maíz para consumo humano y animal generalmente en los meses de septiembre y octubre, 34% de los encuestados produce maíz únicamente para autoconsumo, en tanto que 66% de productores vende maíz en la localidad o en la cabecera municipal, 85% de estos aseguró que el grano de maíz que compran tiene menor calidad en comparación con el que ellos producen y venden, no obstante, el maíz se vendió en un promedio de $3.50 kg, y lo compraron en $5.00 kg; es decir, que el producto está perdiendo en promedio $1.5 kg de maíz comprado.

Componente pecuario

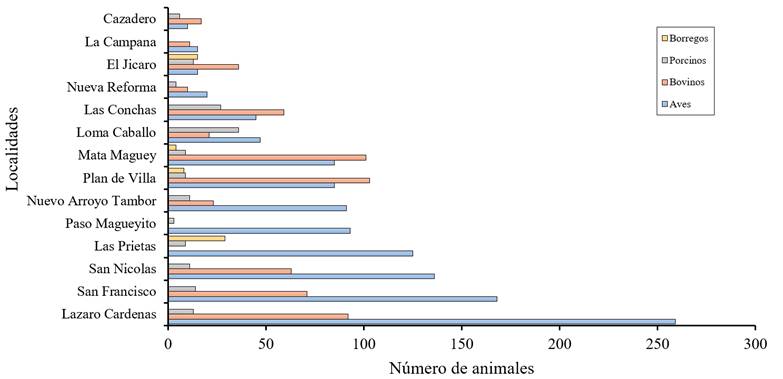

La crianza de animales en el medio rural y principalmente de los pequeños productores constituye una estrategia de sobrevivencia que está relacionada con actividades agrícolas y que en conjunto están encaminadas a la soberanía alimentaria de los productores, el resultado de las encuestas reflejó que los productores tienen en total 2 022 animales, entre los que destacan las aves (gallinas), bovinos (vacas, toros, becerros), ovinos y porcinos, siendo Lázaro Cárdenas la localidad que mayor número de gallinas tiene con un total de 259 aves/localidad, Plan de Villa presentó 103 cabezas de ganado bovino/localidad, Loma Caballo un total de 36 porcinos/localidad y las Prietas alcanzó 29 borregos/localidad. En la Figura 3, se presenta en resumen el tipo y número de animales por localidad.

Castaños (2009) asegura que la ganadería de traspatio es un sistema caracterizado por la crianza de un conjunto de animales como aves, equinos, vacunos, cerdos, caprinos, ovinos y bovinos, la importancia de la ganadería para las familias campesinas radica principalmente en que los productos obtenidos pueden ser destinados al autoconsumo, y en caso de necesidad económica sirven para la venta, asegurando en parte la supervivencia de la familia (Gutiérrez, 2007). Criar cerdos (Sus scrofa ssp.) genera ingresos por su venta en pie, en su mayoría son alimentados con desperdicios o sobras de cocina y cosecha. Asimismo, los ovinos (borregos) (Ovis aries), caprinos (Capra hircus), las gallinas (Gallus gallus) y pavos (Meleagris gallopavo) forman parte de la dieta de los productores, son el alimento principal en fiestas, las cuales revisten gran importancia en estas comunidades, dado que es a través de este tipo de eventos que la familia campesina como unidad social mantiene y consolida redes y relaciones con otros campesinos (López et al., 2012).

Bajo estas consideraciones, se determinó que la crianza de los animales de los productores de Tierra Blanca constituye una estrategia que provee alimentos para autoconsumo además de convertirse en un medio para solventar algún tipo de necesidad, en este sentido 84.3% de los productores crían gallinas con un promedio de 17 aves/productor, 96.6% de estos animales son criados bajo condiciones de traspatio o solar, así mismo, las encuestas reflejaron que 61.4% de las personas que participaron en esta investigación tienen en promedio 6 vacas/productor, 58.6% de bovinos son criados en potreros aledaños al solar, los cerdos (47.1%) son criados en los solares o traspatios, 58.6% de los productores tiene en promedio tres animales. En el Cuadro 3, se presenta el tipo de ganadería y la frecuencia de productores que se dedican además del cultivo de maíz a la crianza de animales.

Por otra parte, 52.6% de los productores manifestó que cuando la producción de maíz tiene buenos rendimientos esta ayuda a resolver los problemas de los animales como la alimentación, inversión y el control de enfermedades debido a que logran satisfacer las necesidades alimenticias de los animales, además que existe disponibilidad de capital para realizar inversiones en el mejoramiento de la crianza de sus animales así como también para el control de enfermedades, 31.6% indicó que estos problemas se pueden agravar cuando no existe buena producción de maíz y 15.8% manifestó que no existe relación alguna entre el rendimiento de maíz y los problemas de los animales.

Cuadro 3 Tipo de ganadería y número de productores dedicados a la crianza de animales, en Tierra Blanca-Veracruz.

| Animales | Si | No | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Frecuencia | (%) | Frecuencia | (%) | ||

| Aves | 59 | 84.3 | 11 | 17.7 | |

| Vacas | 43 | 61.4 | 27 | 38.6 | |

| Cerdos | 41 | 58.6 | 29 | 41.4 | |

| Becerros | 36 | 51.4 | 34 | 48.6 | |

| Toros | 22 | 31.4 | 48 | 68.6 | |

| Borregos | 5 | 7.1 | 65 | 92.9 | |

Fuente: datos obtenidos de la encuesta levantada en campo.

Conclusiones

La principal actividad productiva en las localidades evaluadas en el estado de Veracruz es la agricultura de auto subsistencia, siendo el cultivo del maíz el de mayor importancia con un promedio de 2.5 ha de superficie cultivadas, con una estimación de rendimiento promedio de 2.8 t ha-1 y una densidad de población promedio de 31 948 plantas ha-1. Los productores de las localidades producto de la presente investigación están dispuestos a implementar semillas certificadas de maíz siempre que existan garantías que les permitan obtener mayores rendimientos.

La crianza de traspatio de animales como vacas, cerdos y gallinas, constituye una estrategia que permite a las familias encuestadas regenerar medios alternativos de autoconsumo y generación de ingresos, especialmente entre las mujeres. La tenencia de la tierra en la mayoría de los productores es de tipo ejidal, los cultivos se realizan bajo condiciones de temporal, el agua es el factor más limitante para la producción, las siembras se realizan al inicio de la temporada de lluvias en los meses de junio y julio.

El uso de semilla mejorada (híbridos) predomina en la zona, los mismos que se han evidenciado en la presente investigación que no se adaptan de la mejor manera a la zona. El fertilizante utilizado como fuente de nitrógeno más utilizado es la urea que se aplica preferentemente en la siembra.

text in

text in