Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Tzintzun. Revista de estudios históricos

On-line version ISSN 2007-963XPrint version ISSN 1870-719X

Tzintzun. Rev. estud. históricos n.61 Michoacán Jan./Jun. 2015

Artículos

Modernismo, pasado-presente. El México de Saturnino Herrán

Modernism, past-present. The Mexico of Saturnino Herrán

Modernisme, passé-présent. Le Mexique de Saturnino Herrán

Martha Elisa López Pedraza* y Juan Cristóbal Cruz Revueltas**1

* Universidad de Educación a Distancia-España. Correo electrónico: melpnenuca@hotmail.com

** Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Correo electrónico: jccruzr@me.com

Fecha de recepción: 13 de enero de 2014.

Fecha de aprobación: 25 de junio de 2014.

Resumen

El modernismo mexicano es un movimiento que aporta importantes luces a la historia de la estética mexicana y a los modos de construcción de la imagen de "lo mexicano". De aquí la necesidad de revalorar este periodo a partir de algunas de sus figuras más prominentes. Ello permite constatar que el periodo revolucionario no representa necesariamente, ni mucho menos como se ha pretendido, una ruptura en la construcción de una narrativa y de una identidad nacional con respecto al periodo inmediato anterior. Temas como el indigenismo, el mestizaje y la idea misma de nación se construyen más acentuadamente desde las postrimerías del porfiriato. El modernismo es también una corriente original y peculiar puesto que su relación a la imagen es menos sacralizada y más libre que en los periodos anteriores y posteriores. Esto le permite adquirir, en particular en pintores como Julio Ruelas y Saturnino Herrán, dos rasgos poco frecuentes: en primer lugar, una gran apertura y recepción del arte internacional y su diversidad de estilos; y en segundo lugar, un diálogo igualmente desacralizado y desideologizado entre las diversas artes y épocas.

Palabras Clave: modernismo mexicano, Julio Ruelas, Saturnino Herrán, porfiriato, identidad nacional.

Abstract

Mexican modernism is a movement that provides important insights both to the history of the Mexican aesthetics, as well as to the reflection and to the construction of the image of what is "Mexican". he reassessment of Mexican modernism enables verification that the revolutionary period does not necessarily represent, much less as it was intended, a rupture in the construction of a narrative and of a national identity with respect to the immediately preceding period. Issues such as indigenism, miscegenation and the very idea of nation are developed even more in the Porfiriate. However, modernism is also an original and peculiar movement, and given that its relation to the image is less sacralized and freer than in previous and subsequent periods. his allows it to acquire two rare traits, particularly in painters like Julio Ruelas and Saturnino Herrán: first of all, a great opening and reception of international art and to its diversity of styles; and secondly, an equally desacralized and non-ideological dialogue between the diverse arts and eras.

Key words: Mexican modernism, Julio Ruelas, Saturnino Herrán, porfiriate, National identity.

Résumé

Le modernisme mexicain est un mouvement qui permet de placer sous un nouveau jour l'histoire de l'esthétique mexicaine et celle des modes de construction de l'image «du mexicain». D'où le besoin de réévaluer cette période à partir de quelques-unes de ses figures de proue. Cela permet de constater que la période révolutionnaire de représente pas une rupture dans la construction d'un récit et d'une identité nationale, comme on l'a souvent prétendu. Bien au contraire. Des thèmes comme l'indigénisme, le métissage et l'idée même de nation se construisent bien plus vers la fin du poririat. Le modernisme est aussi un courant original et particulier puisque la relation à l'image est moins sacralisée et plus libre que dans les périodes antérieures et postérieures. Cela lui permet, en particulier chez les peintres Julio Ruelas et Saturnino Herrán, d'acquérir deux traits peu fréquents : une grande ouverture et réception de l'art international et à sa diversité de style ; un dialogue également désacralisé et sans idéologie entre les divers arts et époques.

Mots clé: modernisme mexican, Julio Ruelas, Saturnino Herrán, porfiriat, identité nationale.

Con el fin de construir la sede de un banco, a mediados del siglo XX fue demolida sin mayor ceremonia la otrora casa particular del presidente Porfirio Díaz, situada en la calle de Capuchinas (hoy Venustiano Carranza) de la ciudad de México. Más allá del juicio que se pueda hacer de Díaz y de sus más de tres décadas de ejercicio del poder, el inmueble -un claro ejemplo del modernismo de tipo catalán (con diseño de Antonio Fabrés)- poseía un innegable valor histórico y estético. A la usual manera de los vencedores, la nueva época se edificaba sobre las ruinas del pasado. De forma análoga, la historiografía que dominó por largo tiempo, la impuesta por el México revolucionario, y su paralelo conceptual en el terreno del arte, la noción de vanguardia, favorecieron que se relegara el valioso legado del modernismo del tournant du siècle mexicano. A pesar de algunos trabajos interesantes, no es una exageración afirmar que tan importante periodo de la estética mexicana -seminal para la historia del arte del siglo XX- sigue siendo insuficientemente conocido y explorado.

Como veremos a continuación, la revaluación del modernismo mexicano -es decir, el periodo que en las artes plásticas podemos situar aproximadamente entre 1890 y 1925-2 permite constatar que el periodo revolucionario no representa necesariamente, ni mucho menos como se pretendió, una ruptura en la construcción de una narrativa y de una identidad nacional con respecto al periodo inmediato anterior.3 Temas como el indigenismo, el mestizaje y la idea misma de nación se construyen a lo largo el siglo XIX y en particular en las postrimerías del porfiriato por un interés que va más allá de las necesidades de legitimización del régimen político y de las celebraciones del centenario de la independencia.4 Contra lo que se suele creer, los rostros del campo y de las aldeas, el México multiétnico, ya están presentes incluso antes del modernismo. Pero con el modernismo se integra la diversidad social y étnica del país y se unifica su historia. Se consolida un imaginario que, a pesar de los sismos y las fuertes rupturas de la vida del país, quiere ver a la nación como el resultado de una evolución lineal y la expresión de un mismo sustrato, es decir, el de un "México a través de los siglos".

En efecto, los artistas y los intelectuales del cambio de siglo muestran un sincero interés en entender y posicionarse ante tres fenómenos mayores a los que se ven confrontados: la realidad de su época, por lo demás problemática y sujeta a fuertes cambios (urbanos, demográficos, científicos y tecnológicos); el enigma social, cultural e histórico que les produce la joven nación "mexicana" (y su contraste con el temible avance de la vecina "civilización técnica y comercial" estadounidense, sobre todo luego de su triunfo militar sobre España en 1898); y la riqueza de los movimientos estéticos europeos de aquellos días. Respecto a este último punto, es palpable la efervescencia de corrientes artísticas y la aparición de nuevas tendencias gráicas y pictóricas que se vive entonces en Europa. Desde la catalana de Antoni Gaudí a la vienesa de Otto Wagner y de Gustav Klimt, pasando por el art nouveau de Francia y el Jugendstil de Alemania. El modernismo, término originalmente usado para denominar al movimiento literario de la época pero luego utilizado también para englobar a los movimientos plásticos recién mencionados, gana progresivamente terreno frente al academicismo reinante hasta entonces. Esta vanguardia estética es en buena medida un eclecticismo artístico que se nutre del conjunto variopinto de corrientes e ideologías novedosas europeas que desde el romanticismo -pasando por el naturalismo, el prerrafaelismo, el decadentismo, el costumbrismo o el simbolismo-confrontan a la tradición, al "viejo" realismo decimonónico y a los ideales clásicos.

La simiente original de estas nuevas estéticas que se erigen en contra del "viejo orden" y en contra del "rígido" neoclásico (que aparece, por ejemplo, en dos de las obras mayores de los festejos del centenario: el monumento de la independencia y el dedicado a Benito Juárez), se encuentra en ese cambio cultural que Isaiah Berlin considera como el de mayor envergadura de los últimos siglos, a saber, el romanticismo.5 A pesar de sus vínculos iniciales con el liberalismo (el caso de un pensador como Johann Gottlieb Fichte es emblemático a este respecto), el romanticismo terminará vinculado a aspiraciones nacionalistas que tendrán eco en el modernismo y en un renovado interés por el costumbrismo que -como en el caso de Francia, España, Reino Unido o incluso de Argentina- promueve el rescate de las tradiciones. Bajo este Zeitgeist oximórico, que inspira tanto al cosmopolitismo como al nacionalismo, los artistas mexicanos recurren a motivos de inspiración prehispánica y al regionalismo, a la vez que echan mano de las técnicas europeas y de los nuevos lenguajes artísticos. Estas innovaciones, sumadas a las transformaciones tecnológicas que también inciden en el arte (se hace más frecuente la fotografía y la perspectiva aérea desde los aerostáticos, aparece el cine, llega la lente mecánica, etc.), no son privativas de la pintura, también se pueden observar cambios análogos en la arquitectura o en la escultura, así como en la moda y en las artes aplicadas de aquellos días.

En el caso específico de las artes plásticas y de la arquitectura, particularmente en la ciudad de México, se adopta la sensual y ondulada decoración modernista con sus formas alargadas, orgánicas y sus motivos asimétricos y florales que causan gran sensación en ese entonces en Europa. Algunos maestros de la Academia de San Carlos como Antonio Fabrés (1854-1936), Germán Gedovious (1867-1937) o Julio Ruelas (1870-1907), así como sus aprendices, crean obras con gran libertad temática, lo que les permite jugar con una amplia gama de alusiones, sean clásicas, religiosas, simbólicas, políticas o tradicionales. Bajo esta febrilidad artística un fenómeno destaca: la consolidación en México de una nueva imagen del artista. A partir de ahora el artista es visto como un ser dotado de una personalidad fuerte, creativa y convencida de que su singularidad debe ser plasmada y expresada públicamente. Como lo había propugnado Émile Zola en Francia y Friedrich Nietzsche en Alemania, el artista ya no debe buscar agradar al público o hacer una obra "bella". La nueva misión es dejar atrás el precepto de "imitar todo lo que se ve bajo el sol teniendo como in la delectación"6 defendido otrora por Nicolas Poussin, y en su lugar buscar la fusión de la persona con la obra, y escribir o pintar "con sangre": "lo que yo pido al artista, escribe Zola, es entregarse a sí mismo, corazón y cuerpo".7

Uno de los ejemplos más relevantes a este respecto, es el de Julio Ruelas. Caso particularmente interesante puesto que su modo de combinar diferentes fuentes culturales lo llevan a preigurar a través de su obra la crisis, no sólo del pofririato sino de la modernidad mexicana. En efecto, con su obra gráica, sus personajes y su mundo onírico, Ruelas confronta los valores de una sociedad burguesa en ascenso y satisfecha de sí misma, cuyo lema es "orden, paz, progreso", pero que en realidad se antoja anquilosada y conservadora. El pintor pone en duda los fundamentos estéticos y morales de una sociedad que ha olvidado el concepto de "libertad" de los primeros liberales decimonónicos, para congratularse de tener "mucha administración y poca política". Más aún, la ideología dominante enarbola la idea que "la ciencia positivista debe reemplazar los ensueños románticos del liberalismo".8 Ante ello, el artista zacatecano adopta el carácter bohemio anti burgués de los artistas europeos de finales del XIX, sin convertirse por ello en un extranjero en su patria. Ajeno a falsas oposiciones, logra integrar el legado cultural y artístico europeo con la expresión misma de la identidad mexicana.

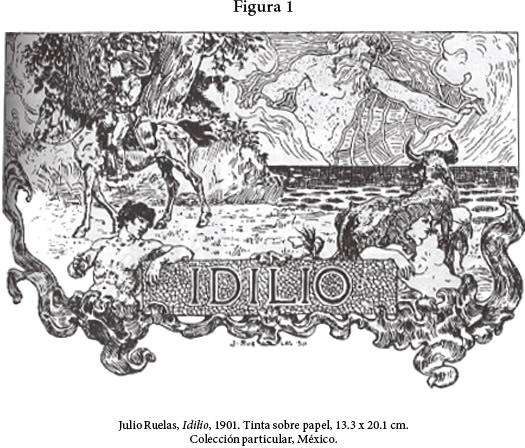

Efectivamente, no son frecuentes en su obra los motivos costumbristas, ni los estereotipos supuestamente "propios" o cuando menos usuales de la identidad artística nacional (Figura 1), Ruelas prefiere elaborar su propia mitología con su original corte de personajes y símbolos. Que el artista adopte esta retórica visual es comprensible puesto que su universo es todo menos parroquial.

Originalmente mexicana, su formación plástica es también germana y su inspiración literaria es francamente internacional. A pesar de esta abigarrada conjugación de influencias, Ruelas logra mantener una personalidad artística coherente en la que son palpables sus estudios y las influencias respecto a la que él es deudor, así como sus características temáticas ("existenciales") recurrentes como lo son la muerte, la desesperación, la angustia, la opresión, la crueldad, la agonía, el éxtasis, el amor...(Figura 2)

Es de notar que los restos de Julio Ruelas se encuentran en el cementerio parisino de Montparnasse. Quizás a manera de "imagen de época" se puede constatar que la escultura modernista de una bella y sensual igura de una mujer lánguida y trágica que adorna la tumba de Ruelas (realizada por el escultor Arnulfo Domínguez Bello; Figura 3)

La gran creatividad de Ruelas hace eco en sus alumnos. Este es el caso de Francisco Goitia (1882-1960). Inspirado seguramente en Francisco Goya, pero sobre todo a la manera de los escritores y cineastas que durante la revolución no dudan en seguir a las huestes de Francisco Villa (como John Reed o Martin Luis Guzmán), Goitia se alista también en las tropas villistas pero sin dejar su material de artista. Experiencia personal que le permite describir pictóricamente, como testimonio directo, los horrores de la guerra (más tarde Goitia encontrará otro dramático dolor, el de los pueblos indígenas). Véase su Paisaje de Zacatecas con ahorcados n, c. 1914 (Óleo sobre tela, Museo Nacional de Arte. Instituto Nacional de Bellas Artes - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México).

Mientras tanto, en esos mismos días, en Europa el deseo de ruptura con la tradición encuentra en el arte "primitivo", no occidental, en especial de los pueblos de África y de Oceanía, una nueva alternativa no sólo al arte clásico sino a la misma tradición artística europea. Así, en 1907, Picasso presenta Les Demoiselles d'Avignon, la primera obra monumental que se inspira en máscaras africanas.9 Este interés por las máscaras africanas y otros objetos "primitivos" llega a América y se instala en México.

Un caso especialmente interesante de este tipo de recepción artística es el de otro alumno de Julio Ruelas, el pintor, nacido en Aguascalientes, Saturnino Herrán (1887-1918). En particular en su trabajo La Coatlicue (1915), Herrán echa mano de ricos motivos prehispánicos a la vez que incorpora elementos simbolistas y alegóricos que revelan claras inluencias de Ruelas. La Coatlicue de Herrán hace referencia a una escultura monumental bien conocida (pieza hoy en día del Museo Nacional de Antropología) que representa a una igura central del panteón y de la mitología mexica o azteca: la diosa de la fertilidad, de la vida y de la muerte.

La importancia de la figura monumental de la Coatlicue es más comprensible si se toma en cuenta que durante el virreinato fue dos veces desenterrada y dos veces vuelta a enterrar. Es de subrayar que se entierra una y otra vez por el miedo de las autoridades españolas a una recaída en la "idolatría" por parte de los indígenas y por el aspecto "monstruoso" del monolito. Su miedo era real, a casi trescientos años de la conquista y a finales del virreinato, el ídolo seguía despertando interés y devoción entre los indígenas. Así lo hace patente una carta escrita por el obispo Benito María Moxó y Francoly en 1805 en la que anota: "Fue preciso enterrarla [la Coatlicue] otra vez por un motivo que nadie había previsto. Los indios, que miran con tan estúpida indiferencia todos los monumentos de las artes europeas, acudían con inquieta curiosidad a contemplar su famosa estatua".10

Esta voluntad de las autoridades coloniales por ocultar la estatua contrasta con la mirada curiosa de cientíico ilustrado de un Alexander von Humboldt que en 1803 había solicitado verla:

[...] entonces lo vimos acostado, y es cierto que asombra la enorme masa de este coloso, antiguamente suspendido en el aire. Acompañé al obispo a su convento y luego regresé a la universidad para contemplar aquel coloso una vez más; pero él había vuelto a ver la luz del día por tan sólo 20 minutos, pues cuando yo llegué ya lo habían enterrado de nuevo. Según dice el público malintencionado, la universidad teme que si este monstruo es expuesto ante sus ojos, los jóvenes se entreguen a la idolatría.11

Su reducción a rango de ídolo era otra forma de ocultarla y de olvidar su riqueza simbólica. Todo lo contrario sucede con la interpretación de Herrán. En su versión de la Coatlicue, el pintor conjuga las dos fuentes principales de "lo mexicano", dos tradiciones en un principio totalmente ajenas entre sí, por medio de dos de sus figuras más complejas. Dos figuras duales: la mujer/serpiente y el hombre/Dios que dan pie a otra serie (que se antoja infinita) de dualidades: vida/muerte, mujer/hombre, madre/hijo, demonio/ dios, tierra (serpiente)/cielo (verticalidad/Cristo), humano/divino, initud/ininitud, materia/símbolo, diosa sin igura humana/dios encarnado en hombre, sacrificio/redención. Herrán combina así magistralmente el origen dual (indígena/occidental) de la nación para convertir a la Coatlicue en una igura matricial generadora de inagotables significados culturales.

Si de manera muy sutil, Herrán logra transfigurar un monolito "prehispánico" (visto por los españoles como un "demonio" o un "monstruo") en una obra de arte, simbolista y modernista; sobre todo óvale la pena insistiró la transforma en una figura de la nación. La interpretación de la obra de Herrán es más clara cuando sabemos que forma parte de un proyecto inacabado para el hoy Palacio de Bellas Artes. La obra estaba destinada a conformar el tablero medio de un tríptico, Tríptico de las ofrendas o Nuestros dioses, que a sus costados tendría un panel decorativo con personajes indígenas en posición de entregar una ofrenda por el lado izquierdo, y otro panel como relejo simétrico, conformado por personajes españoles en actitud de tributo y oración, por el lado derecho. El tablero medio constituye así una síntesis y una resolución visual de la historiografía de un Vicente Riva Palacio o de un Justo Sierra que ven, a pesar de sus respectivas diferencias ideológicas, en México una nación mestiza tanto racial como espiritualmente.12 Se podría decir que este tipo de discurso conviene a la igura de Poririo Díaz que encarnaba en su persona el problema nacional: a diferencia de Juárez que personifica la igura del indígena, Díaz, "una identidad en tránsito",13 es -por sus orígenes y por su mentalidad- un mestizo. Sin embargo, es de notar que esta obra es elaborada por Herrán ya desaparecido el porfiriato, entre 1914 y 1918, y que su visión (del mestizaje como síntesis de diferentes culturas) será prolongada luego de la revolución en personalidades tan influyentes como José Vasconcelos.

Así, con el tríptico, y a la manera de su cercano amigo el poeta López Velarde (1888-1921), Herrán hace ver en el mestizaje la solución a la "mexicanidad". Recuérdese que Velarde escribe sobre la patria "castellana y morisca, rayada de azteca una vez que raspamos de su cuerpo las pinturas de olla de silicato, ofrece [...] el café con leche de su piel".14 Mientras que el color, la igura y el espacio mantienen una composición constante en el conjunto de su obra, Herrán cambia los valores tradicionales de la belleza (o al menos hace más amplio su concepto) mediante la conjugación de temas históricos y mitológicos de México. De esta forma, incluso la "monstruosidad" de la Coatlicue se vuelve bella.

Por otra parte, a diferencia de lo que harán más tarde los muralistas, los brillantes trabajos de Herrán y Ruelas, logran evocar al mismo tiempo una atmósfera idealista y subjetiva, tanto hierática y mítica y, al mismo tiempo, profundamente personal. Por lo demás, Herrán exhibe en su obra un logrado manejo de técnicas mixtas, una diversidad plástica y un claro dominio del ritmo del color. Toda esa destreza técnica le permite evocar ya sea motivos prehispánicos, ya atmósferas provinciales y urbanas.

El uso de imágenes que evocan un universo ritual de raíces "primitivas" reaparece en otra obra de Herrán, Nuestros dioses antiguos (1916). Pero esta vez el grupo de figuras masculinas que representan lo "antiguo" son figuradas en posturas gráciles, esbeltas, musculosas y sensuales. De manera que, de nuevo, la vuelta a lo "primitivo prehispánico" de Herrán, más que revalorar el pasado, lo actualiza. Al mismo tiempo, en el modernismo de Herrán resuena el "simbolismo tardío" europeo de finales del siglo XIX y de las primeras décadas del XX. No extraña entonces que los personajes hagan eco a los modelos femeninos del austríaco Gustav Klimt (1862-1918) de mujeres seductoras, apasionadas, delgadas, etéreas, eróticas y provocativas.

Es evidente que, a pesar del peso de sus maestros y de las distintas influencias europeas y a pesar de lo que será su corta vida, la obra de Saturnino Herrán logra ser original. Más aún, Herrán en el transcurso de su trayectoria consolida su técnica y gana creatividad. No es el pintor de "pobre paleta" que algunos sugieren,15 sino uno de los primeros artistas mexicanos que utilizan colores vivos de una manera moderna y expresiva. Sus figuras se saturan vigorosamente de tonalidades para adquirir ritmo y composición visual original. Logra también dar fuerza a la luz en sus composiciones y suavizar su estilo gráfico, a la manera de los grandes maestros españoles de la época que, como Joaquín Sorolla (1863-1923), muestran un excelso manejo de la luz y color (véase El retorno de la pesca). De igual forma, consigue una mezcla lograda de color y de luz gracias a elementos orgánicos que evocan el modernismo (en Un funeral veneciano de 1906 y en John Eliot da biblias a los mohicanos, 1660 d. C., c. 1920) del británico Frank Brangwyn (1867-1956). Las diversas composiciones de Herrán se circunscriben a ciertos temas: costumbres, personajes mestizos o indígenas; y una constante idealización alegórica de lo prehispánico. Observador y de trazo espontáneo, Herrán recurre a escenas al aire libre que revelan la geografía del país con sus tradiciones y su historia. Con modernidad mexicana a la vez académica y popular. Dicho de otra forma, si con ello Herrán prolonga el nacionalismo pictórico del XIX, lo hace bajo nuevos recursos visuales y simbólicos que dan pie a una estética "neo-prehispánica".

Dentro de su amplia trayectoria y obra artística, Sorolla pincela con gran maestría múltiples escenas de bueyes con actividades de jornadas laborales colectivas.

Conclusiones

El modernismo mexicano de pintores como Ruelas y Herrán aporta importantes luces en el terreno de la estética y de la historiografía mexicana. Una primera lección es la de confirmar lo que Edmund Burke, Immanuel Kant y luego Charles Baudelaire y sus Flores del mal, habían anticipado a lo largo del siglo XIX: la posibilidad de ir más allá de los cánones clásicos y ampliar el placer y el juicio estético. Con Herrán, efectivamente, el arte precolombino deja de ser demoniaco o monstruoso y entra en la esfera de nuestra experiencia y goce estético. Para entender la importancia de este hecho es necesario recordar que México, tanto por sus raíces indígenas como españolas, ha sido un país de "adoradores de imágenes", al grado que ni siquiera los liberales, ni los masones, y mucho menos los conservadores, se privan de usar políticamente cuando menos la imagen de la virgen del Tepeyac.16 También esto explica que, al menos desde la Coatlicue en el virreinato al uso de la imagen de la Virgen de Guadalupe en los años 80 del siglo pasado,17 algunos sectores de la sociedad mexicana sean extremadamente sensibles ante los usos no convencionales de las imágenes. Las figuras zoomóricas de Ruelas y la Coatlicue de Herrán muestran que el modernismo mexicano logra una rara libertad expresiva en la historia de nuestro país.

Esto se antoja efectivamente una excepción, sobre todo cuando pensamos en la interpretación subordinada (a lo religioso y a lo político) que se da al arte en el periodo posterior. Por ejemplo, cuando José Vasconcelos impulsa, como secretario de Instrucción Pública, el movimiento muralista declarando que "el Verdadero artista debe trabajar para el arte y la religión, y la religión moderna, el moderno fetiche es el Estado socialista, organizado para el bien común".18 Posición reiterada por el muralista José Clemente Orozco cuando confirma que el muralismo es "una corriente de propaganda revolucionaria y socialista".19

No extraña entonces que las evocaciones prehispánicas del modernismo mexicano se conjuguen exitosamente con otras experiencias culturales y nos sean aún en nuestros días "contemporánea". En consecuencia esto nos lleva a una segunda lección: esta ampliación del canon clásico no implica caer en el relativismo cultural, tan en boga en nuestros días, todo lo contrario. Pensemos por ejemplo en el caso del importante historiador del arte y teórico de la imagen, Hans Belting, quien cree demostrar que el arte no es universal dado el hecho que el mundo de la España del siglo XVI y el azteca no compartían las mismas imágenes (ver el epígrafe). En realidad, los españoles al momento del "descubrimiento" reaccionan ante las imágenes de los indígenas del "Nuevo Mundo" de dos formas paradójicas: ciertamente interpretándolas como objetos del demonio, pero también como objetos de una incomparable belleza.20

La obra de Herrán revela más claramente aún el error tanto conceptual como histórico de Belting, puesto que con su Coatlicue las dos tradiciones se encuentran, dialogan, se fusionan y generan un universo de significados que nos interpelan aún hoy en el siglo XXI. A este respecto, es de notar que ya entre los miembros de la misma generación de Herrán, el escritor y pensador austriaco Robert Musil (1880-1942), si bien años después de la temprana muerte del mexicano, en 1934, se elevaba contra el relativismo cultural ya entonces en boga para subrayar el carácter universal del arte: "hay una traducción más profunda del alma alemana en una escultura egipcia que en todas las exposiciones actuales del arte alemán".21

Tercera lección, a pesar de su corta vida Ruelas y Herrán hacen gala de un uso magistral de la écfrasis (que es de extrañarse en nuestros días), no sólo sus obras establecen un diálogo entre las distintas formas de artes (el paso de la escultura a la pintura o de la literatura a la pintura), sino también logran una relación reflexiva al hacer de sus obras un arte que se apoya y se apropia de otras obras de arte. De esta forma logran lo más propio de la écfrasis: "logran ir más allá del simple decir lo que se ve para hacer ver lo que se dice".22

Cuarta lección, es patente que en las obras de Ruelas, Goitia y Herrán el nacionalismo revolucionario, con su progresismo lineal, apologético y épico, no era la vía privativa para encarar el problema nacional. El modernismo nos muestra una visión más crítica e íntima de considerar la realidad nacional (véanse La cosecha y La ofrenda de Herrán, de 1909 y 1913, respectivamente). El pasado no se pierde aquí en el torbellino que hace desaparecer los "escombros y ruinas" de la historia. Todo lo contrario. El pasado se recupera y se actualiza para enriquecer los contenidos del presente. La ironía, la sátira, la intimidad, la abierta aceptación de las influencias (universales) conjugadas con el interés por lo nacional, nos abren un arte rico e inédito, pocas veces sospechado.

Finalmente, como quinta lección, visto desde el punto de vista de las instituciones democráticas, es inquietante la sobrevivencia y la fuerza de los símbolos tradicionales (como la Coatlicue, el águila y la serpiente, la virgen de Guadalupe...) y, en general, de las imágenes en la historia de nuestro país. Como es bien conocido, Tocqueville aseguraba que en tiempos democráticos los individuos son poco inclinados a las imágenes y a los símbolos.23 Símbolos culturales tan poderosos como los utilizados por Saturnino Herrán para simbolizar a México se antojan pocos compatibles con el universo democrático; quizás su gran mérito es haberlos evocado de una forma tan temperada y bien lograda.

1 Para el uso de las reproducciones de las obras plásticas en el presente estudio, sin las cuales su análisis sería imposible, nos acogemos al artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor, párrafo III.

2 Ramírez, Fausto, Modernización y modernismo en el arte mexicano, México, Universidad Autónoma de México, 2008, p. 14. [ Links ]

3 Efectivamente, la revolución "quiere" ser vista como la etapa que libera finalmente la imagen reprimida de lo mexicano, como enfatiza Octavio Paz: "El movimiento muralista fue ante todo un descubrimiento del presente y del pasado de México, algo que el sacudimiento revolucionario había puesto a la vista: la verdadera realidad de nuestro país no era la que veían los liberales y los poriristas del siglo pasado sino otra, sepultada y no obstante viva...", citado por Florescano, Enrique, Imágenes de la patria, México, Taurus, 2006, p. 342. [ Links ]

4 A este respecto, Fausto Ramírez acierta cuando afirma que en la "obra de Herrán el asunto 'nacional' ya no es una simple ilustración superficial de alguna anécdota pintoresca", sino la "exteriorización de una autentica preocupación" de lo que "para él constituía [...] el mestizaje de nuestro ser físico y cultural", Florescano, Imágenes de la patria, pp. 256-257.

5 Berlín, Isaiah, Las raíces del romanticismo, Madrid, Taurus Ediciones, 2000, p. 20. [ Links ]

6 Poussin, Nicolas, Collection de lettres de Nicolas Poussin, Cambridge, Harvard University Press, 2009, p. 347. [ Links ]

7 Gombrich, Ernst H., The Preference for the Primitive, Hong Kong, Phaidon, 2002, p. 6. [ Links ]

8 Guerra, François-Xavier, México: del antiguo régimen a la revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 83. [ Links ]

9 Gombrich, The Preference for the Primitive, p. 203.

10 Labastida, Jaime, Humboldt, ciudadano universal, México, Siglo XXI, 1999, p. XIII. [ Links ]

11 Pimentel, Luz Aurora, "Ekphrasis and Cultural Discourse: Coatlicue in Descriptive and Analytic Texts", en Neohelicon. Acta Comparationis Literarum Universarum, XXX, 2003, p. 1. [ Links ]

12 Hale, Charles A., El pensamiento político en México y latinoamérica, escritos breves, México, El Colegio de México, 2010, p. 395. [ Links ]

13 Krauze, Enrique, Siglo de caudillos. Biografía política de México (1810-1910), Barcelona, Tusquets, 1994, p. 313. [ Links ]

14 Velarde, Ramón López, Obras, México, Fondo de Cultura Económica, 1971, p. 232. [ Links ]

15 Fell, Claude, "Los años del Águila", en Christopher Domínguez Míchael, Los retornos de Ulises, una antología de José Vasconcelos, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 617. [ Links ]

16 Gruzínskí, Serge, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019), México, Fondo de Cultura Económica, p. 206. [ Links ]

17 En enero de 1988 un grupo organizado protestó ante el Museo de Arte Moderno del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) contra la obra del pintor Rolando de la Rosa por considerarla "contraria a los valores religiosos del pueblo mexicano".

18 Tibol, Raquel, José Clemente Orozco: una vida para el arte, México, Secretaría de Educación Pública, pp. 68-69. [ Links ]

19 Tibol, José Clemente Orozco, p. 188.

20 Gruzínskí, La guerra de las imágenes, p. 36. 176.

21 Musíl, Robert, Gesammelte Werke, Hamburgo, Rowohlt, 1978, p. 1250. [ Links ]

22 Cassín, Barbara, «L' 'ekphrasis' : du mot au mot». En línea: <http://robert.bvdep.com/public/vep/Pages_HTML/SDESCRIPTION1.HTM> [consultado el 14 de diciembre de 2013].

23 Tocqueville, Alexis de, De la démocratie en Amérique II, París, Gallimard, 1961, p. 43. [ Links ]