Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Economía UNAM

Print version ISSN 1665-952X

Economía UNAM vol.9 n.26 Ciudad de México May./Aug. 2012

Artículos

Pobreza, distribución del ingreso y renta básica

Poverty, Income Distribution and Basic Rent

Rogelio Huerta Quintanilla

Profesor de la División de estudios de Posgrado, Facultad de Economía UNAM <rhuerta@unam.mx>.

Resumen

Uno de los grandes problemas económicos y sociales que enfrentan las sociedades contemporáneas es el desempleo y subempleo de buena parte de la Población Económicamente Activa (PEA). Frente el deterioro del empleo, la reducción en la cantidad total de salarios que perciben los trabajadores -que afectan sus niveles de consumo y su calidad de vida-, se ha propuesto como alternativa viable, la introducción de una renta básica o ingreso ciudadano universal que sirva como fuente alternativa de ingresos para la población más vulnerable.

La pobreza tiende a extenderse y no hay forma de reducirla, a pesar de la aplicación de amplias y muy difundidas políticas sociales, esto se debe a que en el fondo, la pobreza es explicada fundamentalmente por la inequitativa distribución del ingreso, que a su vez, es explicada por las bajas y pobres remuneraciones que reciben los trabajadores en los diversos puestos de trabajo. La precarización del trabajo ha traído como consecuencia la agudización de la mala distribución del ingreso y esto acarrea una estrecha demanda efectiva por parte de los afectados que a su vez incide en una reducción en la calidad de vida. Para revertir esta tendencia es que se ha propuesto como derecho universal la implantación de una renta básica.

Palabras clave: Tributación y Subvenciones Política Fiscal Medición y análisis de la Pobreza.

Abstract

Unemployment and underemployment, affecting a high proportion of the labor force represent nowadays a big economic and social concern. Poverty spreads widely, and social policies placed are incapable to stop it, because poverty is mainly explained by the unequal distribution of income, which in its turn is explained by the low salaries received by workers. Precarization of labor has contributed to deepen the unequal distribution of income, and has negatively impacted the effective demand and the quality of life of the majority of population. This paper advocates putting in place, as a universal right of the population, a universal citizen's income which will work as an alternative source of income for the most vulnerable population.

Key words: Taxation and subsidies, Fiscal Policies, Measurement and Analysis of Poverty.

Journal of Economic Literature (JEL): H2, H3, Z00

Pobreza, distribución del ingreso y renta básica

El objetivo general de este ensayo es enfatizar que la pobreza es un fenómeno mundial. Que no sólo existe en los países menos desarrollados, sino que es parte inherente a la forma en que funciona el sistema capitalista. Por tal razón, la pobreza de grandes masas de la población va a seguir existiendo a menos que se tomen medidas contundentes para hacerle frente y erradicarla.

El objetivo particular es mostrar que la causa de la pobreza es la desigual distribución del ingreso y que puede ser corregida mediante una política de redistribución emprendida desde el Estado, que tenga como sustento la idea del ingreso ciudadano o renta básica.

Se parte de que el más grave y crónico problema económico y social que abarca a todas las sociedades contemporáneas es la pobreza de grandes masas de ciudadanos. Aunque en el lenguaje común se habla de diferentes clases de pobreza entre los países y aún al interior de los mismos, la pobreza es una sola: se le reconoce porque los individuos y las familias no puede llevar una vida digna y de calidad.

La pobreza es un fenómeno que no se registra únicamente en los países atrasados. Los países más industrializados y avanzados del planeta también tienen grandes sectores de su población en estado de pobreza. Lo que difiere entre los países es la medición de la pobreza y el establecimiento de la línea que separa a los pobres de los que no lo son.

Para enfrentar este gran problema es necesario pensar la sociedad de manera distinta a como estamos acostumbrados. Hace dos siglos la jornada de trabajo era de 12 horas diarias o más y no se pensaba que fuera posible reducirla. En la actualidad, se están proponiendo jornadas de trabajo que, al ser menores de 40 horas a la semana u ocho horas diarias, puedan permitir empezar a solucionar el desempleo y el empleo informal de buena parte de la población. De la misma manera, en que ahora vemos normal una jornada de 8 horas diarias, tenemos que empezar a pensar de manera distinta el trabajo de los seres humanos. En vez de ser una actividad que se desarrolla para obtener un ingreso aunque no sea agradable su desempeño es decir, es vez de ser un simple empleo asalariado, el trabajo debe de transformarse en la actividad que dignifique y enaltezca a la raza humana. Para eso se ha impulsado, en todo el mundo, la iniciativa de un ingreso ciudadano universal o renta básica como un derecho fundamental de los seres humanos. En este ensayo se propone y se explica por qué es necesaria su aprobación.

Además de esta introducción el ensayo contiene cinco partes. La primera parte de refiere a la medición de la pobreza; la segunda parte da razón de las causas de la pobreza; en la tercera parte se explica cómo está distribuido el ingreso nacional en México, mientras en la cuarta parte se observan las tendencias de la distribución de este ingreso; por último, en la parte final se hacen referencias a las propuesta de ingreso ciudadano o renta básica como una alternativa para enfrentar las consecuencias sobre la calidad de vida de la evolución del capitalismo.

La medición de la pobreza

Según la Oficina del Censo en los Estados Unidos en el año 2005 el 12.6% de su población estaba en condiciones de pobreza. Esto es 37 millones de personas en Estados Unidos eran pobres y 15.6 millones estaban en la pobreza absoluta (con ingresos por debajo de la mitad de la línea de pobreza). A pesar de la prosperidad de ese país y del crecimiento de su producción y su riqueza, el reparto ha sido demasiado desigual y el 20% de la población se apropia de 50% del ingreso nacional.

Para algunos la pobreza en Estados Unidos, medida sólo por medio de los ingresos anuales: menos de 20 000 dólares al año, es una forma equivocada o parcial de medirla, pues no toma en cuenta el patrimonio. Una familia puede obtener en un año un ingreso que esté por debajo de la línea de pobreza pero ser propietaria de su casa, de varios coches y de una cuenta bancaria. Es claro que puede ser inadecuado medir la pobreza sólo a través del ingreso, pero hay que considerar que una familia con bajos ingresos y que tiene que disponer de su patrimonio para vivir, tarde o temprano va a agotar dicho patrimonio. En este sentido, el ingreso regular sigue siendo la mejor forma de medir la pobreza pues permite comparar los ingresos bajos con los más altos (ingreso relativo) y también se puede comparar con una línea mínima de ingreso, debajo de la cual se está en la pobreza absoluta.

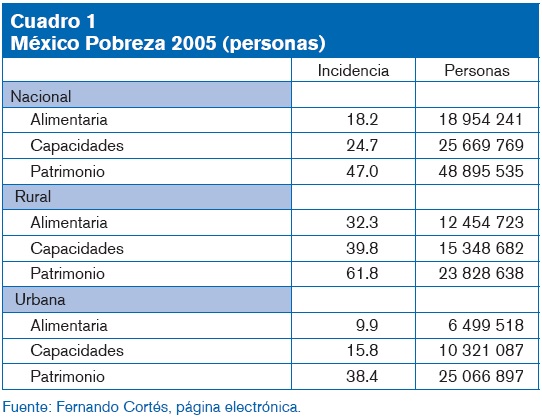

En México los niveles de pobreza, según las estimaciones oficiales, pueden ser medidos con tres indicadores construidos por expertos en el tema. Los tres miden el ingreso mínimo mensual por persona. El primer indicador es el de la pobreza alimentaria. En 2005, la población que en el sector urbano tenía un ingreso menor a $790 y en el sector rural menor a $584, era considerada dentro de la pobreza extrema porque no tenía el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades alimentarias. En 2012, para el sector urbano este mínimo mensual alcanzó $1 168 y el rural 875. El segundo indicador es el de la pobreza de capacidades que además de las necesidades de alimentos incluye las necesidades de educación y salud. En 2005, la población urbana que tenía un ingreso por debajo de los $970 y la rural que tenía un ingreso menos a los $691, caía en esta categoría; en 2012 las cifras de ambas poblaciones se situaron en $1 434 y $1 034. Finalmente la pobreza de patrimonio, que incorpora además de los dos tipos de necesidades ya indicadas, las necesidades de vivienda, vestido, calzado y transporte, es el tercer indicador. En 2005, caían en esta categoría los que en las urbes tenían un ingreso menor a $1 587 y en el sector rural menor a $1 060; mientras que para el año del 2012, en el sector urbano este monto se situó en $2 345 y para el rural era de $1 587. (Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Página electrónica).

En el siguiente cuadro se pueden observar los millones de personas que en México se encontraban en condiciones de pobreza en el año de 2005.

De acuerdo con estas cifras, en México en el año 2005, 19 millones de personas vivían en la pobreza extrema y 49 millones en condiciones de pobreza. Cinco años después la situación había empeorado.

De acuerdo con la misma fuente (Coneval, página electrónica), para el año 2010, la pobreza alimentaria había aumentado de 18.2% de la población en 2005 a 18.8%; para el mismo periodo la pobreza de capacidades se incrementó de 24.6 a 26.7% y finalmente en 2010, la pobreza de patrimonio alcanzó 51.3% de la población. Para ponerlo en términos resumidos, en el año 2010, 21 millones de personas en México carecían de acceso a una alimentación suficiente y 58 millones vivían en condiciones de pobreza.

Las causas de la pobreza

Las causas de esta pobreza pueden ser varias. Para algunos, cuando se habla de los ingresos las diferencias pueden ser encontradas en la educación formal; se aduce que los que tienen mejor preparación técnica y científica obtienen mejores niveles de ingresos. Otros hablan de la pobreza como resultado de una actitud delictiva y antisocial; para ellos los pobres son los que no se adaptan a los convencionalismos de su época. Aunque bien sabemos que esto en general puede ser cierto sólo para casos particulares, y que algunos de los más grandes delincuentes se escudan tras el poder económico que han acumulado. Pero fuera de las apreciaciones vulgares, se pueden consultar a los expertos para dar una explicación de la pobreza en México. Así, Santiago Levy, a quien se le atribuye la paternidad del programa Solidaridad... Oportunidades en nuestro país (que, según autoridades nacionales e internacionales es uno de los programas de combate a la pobreza más exitosos en el mundo), nos dice que en primer lugar "el origen de la pobreza del país se encuentra en el rezago en el desarrollo agrícola y rural." (Levy, 1994, p. 51). Para él, la pobreza urbana es un reflejo de la pobreza en el campo como resultado de la migración masiva hacia las ciudades. Desde su punto de vista, el hecho de que la población rural sea la más pobre obedece a causas institucionales y de política gubernamental. Puntualmente, según este experto, las dos causas más importantes de la pobreza en México son: en primer lugar, la incertidumbre en la tenencia de la tierra y en segundo lugar, la incertidumbre en las previsiones macroeconómicas (inflación y baja demanda de mano de obra). Para este investigador, tanto las formas de posesión y propiedad de la tierra, como las inestabilidades en el mercado de bienes y de mano de obra, ocasionan la baja producción y la reducida rentabilidad del campo.

Para otros autores los factores demográficos son determinantes para explicar la pobreza. Se afirma que entre más hijos se tenga, más pobreza habrá y que tener menos hijos contribuye a aminorar la pobreza. Durante muchos años se pensó que la explosión demográfica es y ha sido una de las causales del atraso y la pobreza de los países. Sin embargo, en la actualidad, esto no está tan claro. La tasa de crecimiento poblacional se ha reducido de manera significativa en México en las últimas décadas y sin embargo la pobreza sigue ahí.

Por otro lado, en México, se han reformado las leyes para dar más certidumbre a la tenencia de la tierra y sobre todo para hacer comerciables las tierras ejidales y, además, como ya se apuntó, mediante diferentes políticas, se ha logrado disminuir drásticamente el crecimiento demográfico (de 3.5% anual a menos de 1.5% en la actualidad), pero ninguna de éstas nuevas condiciones han conseguido reducir significativamente la pobreza. La migración hacia los países del norte es un indicador de que las condiciones de sobrevivencia y de vida siguen siendo adversas en México.

Para los especialistas Bolvitnik y Hernández (1999), la causa más importante de la pobreza en nuestro país se encuentra en los ingresos que reciben las personas ocupadas. Las diferencias sociodemográficas explican sólo 20% de la separación entre pobres y no pobres, el restante 80% tiene su origen en el ingreso de los ocupados, es decir de los que tienen un empleo remunerado. Estos dos especialistas en el tema, concluyen que la pobreza en México se debe a los bajos ingresos de las personas ocupadas. De ahí que, desde su punto de vista, lo importante sea estudiar la distribución del ingreso en México y tratar de dar una explicación de por qué el ingreso nacional está tan concentrado en pocas manos, es decir, que habría que buscar las razones de la elevada concentración del ingreso para tener una explicación más convincente de por qué, a pesar del "éxito" relativo de los programas de combate a la pobreza, ésta sigue siendo el mayor problema económico y social del país.

La distribución del Ingreso

Como sabemos la actividad productiva en una sociedad es determinante para la reproducción de los miembros de esa sociedad. Sin actividad productiva las comunidades tienden a perecer, por ello la ampliación de la producción implica el avance social y económico. Pero una vez que se efectúa la producción, su distribución puede hacerse de diferentes formas y finalmente, lo producido pasa a ser propiedad de las personas por medio de diferentes mecanismos. Lo primero que puede uno preguntarse es ¿qué es lo que legitima a los actores económicos, o les da derecho a apropiarse de los productos elaborados en una sociedad? Desde el punto de vista de las teorías de la distribución, en forma muy general, se pueden identificar dos grandes visiones analíticas que explican la apropiación del producto por parte de los miembros de una comunidad. La primera, la denominaremos teoría de la productividad, y nos dice que entre más productivo sea un individuo más ingreso tendrá. Y la segunda, la llamada teoría del excedente, nos dice que es la propiedad de los activos lo que da derecho a la apropiación de la producción.

Dependiendo de la organización socioeconómica que se esté estudiando, estas teorías pueden ser excluyentes o complementarias.

La teoría de la productividad

Si en cualquier proceso de producción, se necesitan factores productivos para elaborar un producto, dichos factores de producción aportan algo al producto final. Si, por ejemplo, se dispone de un terreno, una construcción, máquinas y herramientas, materias primas y mano de obra para la producción de un bien o servicio, todos estos elementos del proceso productivo se pueden clasificar en tres grandes rubros como factores de la producción: tierra, capital y trabajo. Expresado en términos de una relación funcional:

Q = f (Tierra, Capital, Trabajo)

Donde Q es el producto, que está en función de los tres factores de la producción. Entre más cantidad se tenga de cada uno de los factores de la producción, mayor será el nivel del producto y viceversa. Lo mismo puede obtenerse mejorando la calidad o la calificación de los factores, pues se aumenta su productividad.

Suponiendo que los tres factores de la producción aportan algo para la elaboración de la producción, su remuneración o el ingreso que reciben por su aportación se corresponde con su productividad. Entre mayor sea la productividad de cada factor, mayor será su aportación al producto final y por tanto mayor su remuneración o ingreso. El pago a cada uno de los factores recibe un nombre distinto. El pago a la aportación de la tierra se conoce como renta; el pago a los servicios del capital, se denomina ganancia o beneficio y al pago al trabajo es el salario. Sumando las tres remuneraciones se obtiene el total del producto. En términos formales:

Q = f (Renta + Ganancias + Salarios)

Como se puede observar, el producto medido por su valor en dinero (Q), y el producto medido por los ingresos de los factores es idéntico (renta, ganancias y salarios). En este sentido, la productividad de la tierra, del capital y del trabajo son iguales a sus respectivas remuneraciones: renta, ganancia y salarios. Por lo que el producto se distribuye entre los factores de la producción de acuerdo a su contribución al mismo. La aportación de los factores está medida por su productividad y entre mayor sea, más ingreso obtendrán.

Así, las tierras más fértiles, obtendrán una renta mayor; el capital con mayores innovaciones y avances tecnológicos, tendrá mayores ganancias, y el trabajo con mayores calificaciones, tendrá mayores salarios. En este sentido, cada factor de la producción será retribuido de acuerdo a su productividad es decir, tomando en cuenta su contribución al producto.

Teoría del excedente

La otra teoría de la distribución, conocida como teoría del excedente, está basada en la idea de que es la propiedad de los activos lo que determina la distribución del ingreso.

Se denomina teoría del excedente porque supone que históricamente la remuneración al trabajo es un requisito mínimo para que se asegure la reproducción del sistema. Esta remuneración mínima a los trabajadores está estipulada socialmente es decir, no implica un salario de hambre, puede ser una remuneración alta, dependiendo de las condiciones de vida de la sociedad en general. Una vez asegurado el mínimo social de subsistencia para todos los que trabajan, lo que sobra del producto es denominado excedente. Este excedente es apropiado por los miembros de la sociedad que son propietarios de activos. Se definen como activos a los elementos que participan en la actividad económica y que no son trabajo (aunque algunos consideran a la fuerza de trabajo como el activo de los trabajadores, aquí no se sostiene esa concepción).

Así, la propiedad de la tierra da derecho a apropiarse de una parte del excedente; la propiedad de las máquinas y de las empresas en general, da derecho a apropiarse o, a recibir, una ganancia o beneficio. De esta manera, es la propiedad del capital y de la tierra, lo que determina la apropiación de una parte del producto. Aunque el dueño puede no trabajar nada, el simple hecho de ser propietario de algún activo, le daría derecho a recibir un ingreso. Además, se utiliza el término activo porque en nuestra sociedad existen algunas actividades económicas que no tienen que ver directamente con la producción y que reciben un ingreso. Así por ejemplo, los que tienen sus ahorros en el banco, reciben como retribución una tasa de interés por sus activos en forma de dinero. Lo mismo pasa con los que compran bonos: tienen activos que les da derecho a recibir un ingreso en forma de intereses, o los que son propietarios de acciones, tienen derecho a recibir beneficios de la empresa (en caso de haberlos).

Cualquiera que sea la forma de los activos, éstos dan derecho a apropiarse de una parte del ingreso nacional. Por tanto la distribución del ingreso entre las personas de una comunidad, está determinado por la propiedad o disponibilidad de activos.

Debe tenerse en cuenta que para algunos, como ya se aclaró, las capacidades para desarrollar un trabajo, también se consideran un activo. Por ello al incrementarse la calificación de la mano de obra, se aumenta el valor del activo de que disponen los trabajadores.

Las tendencias de la distribución del ingreso

Existen, en el mundo contemporáneo, ciertos factores que están influyendo de manera sobresaliente en la desigual distribución del ingreso. Uno de estos factores se refiere a la revolución tecnológica que está modificando las formas de producción y de comercialización de bienes y servicios y los modos de vida y de consumo de las personas. Esta revolución tecnológica que se suscita en varios sectores: la biotecnología, la nanotecnología, el desarrollo de microchips, tiene una amplia influencia que, sobre todo, se deja sentir en las actividades laborales y en los niveles y tipos de consumo de la población. Los enormes incrementos en la productividad del trabajo, provocan mayor desempleo y subempleo, lo cual reduce los ingresos totales de la población trabajadora. Es decir, la revolución tecnológica, está modificando, a pasos agigantados, las formas en que se desarrolla el trabajo asalariado y los pagos que por él se reciben.

a) La robotización de la producción

Una de las características de la tecnología moderna es que es intensiva en capital. Esto significa que las inversiones que se hacen en el ámbito económico, se basan en tecnologías que han pasado de la mecanización de los procesos productivos a la automatización y a la robotización. En el proceso de mecanización, se introducían máquinas que requerían de trabajadores para llevar a cabo el proceso de producción y de comercialización; esto implicaba menos trabajo en relación al proceso de producción artesanal, pero se seguían contratando trabajadores para operar las máquinas. En la actualidad las máquinas que se fabrican son robots, que mediante circuitos que se retroalimentan sustituyen completamente al ser humano. Mediante procesos tecnológicos que se retroalimentan e inclusive que se autocorrigen, la mano de obra que se demanda, además de ser mucho más reducida en número, ha tendido a ser más especializada y tiene que ver más con la vigilancia y el mantenimiento de las máquinas, que con el proceso directo de producción. El proceso directo de producción y comercialización es efectuado por máquinas que son programadas para ello. El programador o ingeniero en informática, no participa directamente en la producción, pero se encarga de "encender" y vigilar a las máquinas. Esto conlleva una sustitución de mano de obra por robots que provoca una menor demanda de fuerza de trabajo. La automatización y robotización aumenta la productividad y la producción pero requiere menos mano de obra.

b) La precarización del trabajo

Con la introducción de formas capitalistas de operación en el campo, éste ha sido un expulsor histórico de mano de obra. La tecnificación y modernización de la agricultura han traído como consecuencia la permanente migración de poblaciones campesinas hacia las ciudades. Por tanto, las ciudades siguen creciendo y teniendo muy graves problemas de desempleo y su-bempleo. En una época, la industria naciente ofreció una alternativa para asimilar a la mano de obra inmigrante, sin embargo el empleo industrial también ha dejado de crecer y son los servicios los que se han convertido en el lugar donde se aloja la mayor parte de la población trabajadora. En este sentido, en México, el sector servicios da empleo a aproximadamente 65% de la población ocupada. En los últimos años, los servicios que más empleo ofrecen son los relacionados con la vigilancia o seguridad, los servicios personales o familiares (chofer, hogar, jardinería, peluquería), el comercio y los servicios de limpieza y mantenimiento.

Sin embargo, estos son empleos de bajos sueldos, sin prestaciones, de jornada parcial y eventuales. A esto se le ha denominado, trabajo precario o precarización del trabajo. En este sentido, las inversiones que efectúan las empresas para ampliar sus negocios, no provocan una ampliación del número de puestos de trabajo en sus propias plantas productivas, sino que subcontratan a otras empresas que ofrecen los servicios de limpieza, mantenimiento, vigilancia. Estas empresas de servicios, llamadas de subcontratación, contratan y ofertan a los trabajadores en condiciones precarias. El resultado es que si bien la inversión privada es la que está en condiciones de ofrecer nuevas plazas de trabajo, estas contrataciones directas son muy reducidas en número, y el empleo indirecto que generan es trabajo precario.

c) La concentración del ingreso en pocas manos

Por un lado tenemos un aumento en la productividad del trabajo que se contrata directamente para la producción (más pocos trabajadores cubren estas plazas), y por tanto un crecimiento del producto y por otro lado una mano de obra (la más abundante en número), con malas condiciones de trabajo y con bajos sueldos que implican menor nivel de ingreso y por tanto un menor nivel de demanda y de consumo.

Mayor productividad y más bienes y servicios y menor nivel de empleo estable y bajos sueldos, son una tendencia irreversible que conduce a una muy elevada concentración del ingreso en pocas manos. Son los propietarios de activos los que han aumentado su participación en el ingreso nacional en relación a los que sólo tienen su fuerza de trabajo.

Desde 1992 hasta el año 2005, el décimo decil de ingresos en México, se apropió de alrededor de 40% del ingreso corriente total de los hogares mexicanos. Se puede considerar que este decil, el de más altos ingresos según la encuesta del INEGI, ha conservado estable su apropiación de riqueza en esos 13 años.

Este estrato de mayores ingresos, el decil X en la encuesta ingreso-gasto, está conformado por familias que obtienen un promedio de ingreso de alrededor de 11 salarios mínimos. De aquí se colige que en este "decil deben de estar los hogares de clase media alta" y no las familias que detentan las grande fortunas de México.1 Para confirmar lo anterior, según F. Cortés, pone el ejemplo de la encuesta ingreso-gasto de 1992, y dice que en ese año "de los hogares que entrevistó el INEGI, los veinte más ricos del país, tuvieron, en promedio, un ingreso mensual de 64.6 salarios mínimos (expresados en salarios mínimos de 1989), cifra que debe ser mucho menor que el ingreso mensual que perciben las grandes fortunas del país." (Cortés, 2000, p. 75). Esto quiere decir que la encuesta no toma en cuenta o subestima los ingresos de las familias más ricas del país, por lo que es de suponerse que el ingreso nacional real está mucho más concentrado que lo que muestra el INEGI en los resultados de sus encuestas.

Si en el decil X no están los más altos ingresos, los más ricos del país, ¿cuáles hogares se localizan en el decil X? En términos generales, "El décimo decil... está formado por hogares de profesionistas, técnicos y trabajadores de la educación, funcionarios públicos y privados, oficinistas, vendedores y agentes de ventas, y por hogares que combinan comerciantes con técnicos y trabajadores industriales y ambulantes con una amplia gama de ocupaciones." (Cortés, 2000, p. 70). En términos específicos "Son los funcionarios (ya sean públicos o privados) y los profesionistas los que tienden a localizarse en el décimo decil (tres de cada cuatro y seis de cada diez, respectivamente). Más de 90% de los hogares conformados por este tipo de ocupaciones está entre el octavo y décimo deciles. Claramente son estos los hogares más acomodados del país." (Cortés. 2000.p. 71). Entonces, en el decil X están los hogares que conforman la clase media alta y no los hogares que detentan las más grandes fortunas del país. Aún con esa salvedad, el ingreso nacional está sumamente concentrado. ¿A qué se debe?

d) Las fuentes del ingreso

Veamos las explicaciones que da Cortés a la distribución del ingreso en México. Como el ingreso de los hogares proviene de una o varias fuentes se sobreentiende que ésta es la explicación que está en la base de la distribución. "En definitiva, el total de ingresos que acumula un hogar por la actividad económica que desarrollan sus integrantes puede provenir de una o varias fuentes: remuneraciones al trabajo, renta de la propiedad, renta empresarial y transferencias." (Cortés, 2000, p. 7). En México, los ingresos de los hogares que tienen su fuente en la renta de la propiedad y en las transferencias, son poco importantes (cerca de 12% del total de ingresos monetarios de los hogares). Por tal motivo, Cortés se centra en el análisis de las remuneraciones y de la renta empresarial porque son las fuentes de ingreso más importantes para explicar la distribución del ingreso y su evolución a través del tiempo. Su conclusión más sobresaliente es que hasta mediados de la década de los noventa del siglo pasado, los cambios en la distribución del ingreso estuvieron determinados por los cambios en el pago a los asalariados, pero a partir de 1996-1998, los ingresos por la renta empresarial han sido determinantes de la distribución del ingreso en México. En definitiva, en la actualidad, los ingresos que se derivan de la actividad empresarial en México son los más significativos en la explicación de la desigual distribución del ingreso. Es decir, la propiedad de activos empresariales se ha convertido en la fuente más importante de ingresos en el país. Pero no son los micro y pequeños empresarios los que se apropian de la mayor parte del ingreso, sino las grandes empresas y los consorcios gigantescos, los que obtienen la mayor parte del excedente que se produce en el país.

Esta alta concentración del ingreso es la que explica los altos niveles de pobreza y la imposibilidad, mediante paliativos como el programa oportunidades y otros programas sociales, de cambiar de raíz la situación de millones de pobres en el país.

Para ello se requiere de medidas que vayan al centro del problema. Es decir, se tienen que emprender medidas que modifiquen la desigual distribución del ingreso para empezar a combatir de raíz el problema de la pobreza.

El ingreso ciudadano o renta básica

A partir del siglo XIX en que los cientistas sociales descubrieron que las tendencias de la sociedad capitalista conducían al enriquecimiento de una reducida parte de la población y al empobrecimiento de la mayoría, las corrientes opositoras al sistema pensaron que habría que expropiar a los empresarios para combatir esa tendencia a la concentración del ingreso. Sobre todo los marxistas sostuvieron que la expropiación de los medios de producción ayudaría a mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Sin embargo, la experiencia de la Unión Soviética, que duró 70 años, en donde el Estado se apropió de los medios de producción terminó en un completo fracaso. Al principio mejoró la vida material de la mayoría de sus habitantes pero después, el país se estancó y entró en crisis. Al no poder superar las difíciles condiciones de vida, sus habitantes decidieron cambiar de régimen político y de sistema económico. También la mayor parte de los países que pertenecieron al llamado bloque socialista, optaron por abandonar esa vía y dispusieron la privatización de los medios de producción. Las empresas regresaron a manos privadas. Esto ha conllevado una más desigual distribución del ingreso y el resurgimiento de grandes fortunas, por lo que en la actualidad, esos países tienen los mismos problemas que el resto del mundo capitalista y sobre todo se ha incrementado el número de pobres.

Debido a que la alternativa de estatizar los medios de producción que están en manos de los empresarios, ha dado resultados inaceptables, en la actualidad se han estado empezando a proponer alternativas que brinden los beneficios del capitalismo: mejoras tecnológicas, incrementos en la productividad, desarrollo de las fuerzas productivas, innovación acelerada en productos y procesos, pero que combatan sus tendencias negativas: desempleo crónico, subempleo, empleo precario, desigual e inequitativa distribución del ingreso. Una de esas propuestas es la del ingreso ciudadano o renta básica. De manera simple, esta propuesta establece que si el libre mercado conduce a la concentración de la producción y del ingreso en pocas manos, el Estado debería intervenir para redistribuir el ingreso nacional: debería, mediante recaudación tributaria, quitarles a los que más ingreso tienen para dárselo a todos los ciudadanos, empezando por los que menos tienen.

a) Los orígenes de la propuesta

Según se sabe, en la década de los ochenta en Bélgica un par de economistas dieron forma a la propuesta de renta básica o ingreso ciudadano. La idea no era nueva, pues ya otros autores habían manejado planteamientos que liberaran al ser humano de las cadenas que implica el trabajo que se desarrolla por un sueldo o salario. André Gorz, por ejemplo, ya en 1980, exponía una tesis al respecto sobre el trabajo como una forma de alienación. Desde su punto de vista "para el asalariado, como para el patrón, el trabajo no es más que un medio de ganar dinero" (Gorz, 1982, p. 10). Por lo que el trabajo no dignifica al ser humano y sí lo hace terriblemente dependiente pues no puede subsistir sin tener trabajo. Agrega, "Los términos "trabajo" y "empleo" se han hecho intercambiables: el trabajo no es algo que se hace sino algo que se tiene." (Gorz, 1982, p. 9). Pero además de cuestionar las condiciones del trabajo y su finalidad, también ponía en el tapete la posibilidad de que el trabajo tendiera a desaparecer por acción de las máquinas. "Keynes ha muerto: en el contexto de la crisis y de la revolución tecnológica actuales, es rigurosamente imposible restablecer el pleno empleo a través de un crecimiento económico cuantitativo. La alternativa está más bien entre dos formas de gestionar la abolición del trabajo: una que conduce a una sociedad del paro, otra que conduce a una sociedad del tiempo libre." (Gorz, 1982, p. 11). No es posible, ni con políticas gubernamentales, como las Keynesianas que validaban la intervención de los gobiernos para atenuar las crisis y el desempleo, conseguir mejorar los niveles de empleo seguro y con buenos salarios y prestaciones. Eso, según Gorz, ya murió. Nos toca ahora decidir entre quedarnos administrando la sociedad del paro (dando subsidios al desempleo) y otra, la de buscar cambiar la sociedad hacia mejores condiciones de vida: la sociedad del tiempo libre. Vale la pena citar en extenso a este autor para tener más claro en qué consisten estas alternativas.

"La sociedad del paro es la que progresivamente se sitúa ante nuestros ojos: de una parte una masa creciente de parados permanentes, de otra una aristocracia de trabajadores protegidos, y entre ellas un proletariado de trabajadores en una situación precaria realizando las tareas menos cualificadas y más ingratas."

"La sociedad del tiempo libre solamente se esboza en los intersticios y como contrapunto de la sociedad presente: se basa en el principio de "trabajar menos para trabajar todos y activarse más por sí misma". Dicho de otra manera, el trabajo socialmente útil, repartido entre todos los que quieren trabajar, deja de ser la ocupación exclusiva o principal de cada individuo: "la ocupación principal puede ser una actividad o un conjunto de actividades autodeterminadas, efectuadas no por dinero sino en razón del interés, del placer, o de las ventajas que se encuentra en ellas." (Gorz, 1982, p. 11). Pero para conseguir esta nueva manera de vivir debemos primero asegurar que independientemente del trabajo que realicemos, cada uno de nosotros tengamos asegurado un ingreso que nos permita sobrevivir. Y este ingreso, es el ingreso ciudadano o renta básica. Como dice Gorz "el derecho a un ingreso suficiente y estable ya no tendrá que depender de la ocupación permanente y estable de un empleo." (Gorz, 2003, p. 83).

b) La propuesta del ingreso ciudadano o renta básica

El ingreso ciudadano se define como el ingreso a que tiene derecho todo ciudadano por el sólo hecho de ser residente de un país. También puede hacerse extensivo a menores de edad, pero para propósitos explicativos quedémonos con el derecho ciudadano.

El gobierno tendría la obligación de entregar un dinero mensual (o quincenal) a cada uno de lo ciudadanos (ricos o pobres, a todos), cuyo monto se definiría en función de las condiciones de sobrevivencia de cada país. "La Renta Básica es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar en forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva." (http://www.redrentabasica.org); este es un ingreso que tiene como finalidad cubrir las necesidades básicas y que no excluye las actividades remuneradas. Cada quién decide a que dedicarse si quiere tener más ingresos.

Evidentemente que los pagos del gobierno tendrían que salir de los impuestos. Los que tengan altos ingresos son los que pagarían más. Los que vivan únicamente de la renta básica no pagarían impuestos directos. En esto consiste el ingreso ciudadano: es una redistribución del ingreso, por vías fiscales, de los que más tienen a los que menos poseen.

Las bondades más importantes de esta renta básica son: 1) Acabaría con la pobreza extrema, si el ingreso ciudadano se fija por arriba de la línea de pobreza alimentaria. 2) No tendría que pagarse a una burocracia que se encargara de cuantificar, localizar y hacer llegar el subsidio. 3) No podría usarse para fines políticos, pues todos la recibiríamos. En este sentido la democracia se enriquecería, pues los ciudadanos cumplimos mejor nuestros derechos y obligaciones cuando no tenemos que preocuparnos únicamente por la comida de mañana. 4) Dada su incondicionalidad y universalidad, el ingreso ciudadano pondría una plataforma para igualar, desde abajo, a todos los seres humanos sin importar su religión, sexo o preferencia sexual y etnia. 5) El trabajo asalariado empezaría a relativizarse, pues otros tipos de trabajo-no-remunerado, recibirían la importancia que tienen como creadores de riqueza: el trabajo doméstico, el trabajo voluntario o trabajo comunitario y en algunos casos, hasta el trabajo político.

Las debilidades de una propuesta como esta son también varias. La más importante es que no va a ser fácil conseguir que los más ricos acepten pagar esa carga tributaria. Para ello se requiere construir una gran fuerza política que pueda modificar desde el Congreso la ley del impuesto sobre la renta; esta reforma estructural buscaría que se gravara sobre todo a los más ricos, que paguen muchos más impuestos los de más altos ingresos.

Otra objeción que se le ha hecho a esta propuesta es la que se refiere a que va a promover la vagancia o que no va a estimular el trabajo. Se dice ¡la gente no trabajaría! Sin embargo, así como en la actualidad existen personas que por ser ricas no trabajan en nada y no por ello podemos afirmar que la riqueza haya fomentado la holgazanería entre los ricos, por lo mismo tampoco se puede asegurar que esto ocurriría con el ingreso ciudadano; y aunque siempre habrá excepciones, el deseo de obtener mayores ingresos-que proviene de muchos y muy variados factores, impulsará siempre a trabajar más a quienes aspiren a mejorar. No obstante lo que se espera y se busca con el ingreso ciudadano es que ocurra lo contrario. La gente no sólo busca dinero con el trabajo, también busca reconocimiento, sentirse útil, sentirse libre con la actividad a la que se dedica. Es el trabajo asalariado el que, al sujetar al individuo a un ingreso, impide la autorrealización de las personas. En la actualidad si alguien trabaja duramente sin recibir ningún salario, es mal visto, es excluido de la sociedad por no poder valerse por sí solo, etc. Y al contrario, aquel, que sin trabajar mucho, recibe altos ingresos, aunque sean ilícitos, es reconocido socialmente. Con el ingreso ciudadano se empezarían un proceso que por primera vez, en la historia de la humanidad, pondría en primer lugar la reconciliación entre el trabajo y la vida; se empezarían a poner las cosas en su lugar: en vez de medir la riqueza de la sociedad con el producto elaborado (medido en dinero) o con la cantidad de horas de trabajo asalariado empleado para producir ese producto, se mediría la verdadera riqueza "por el tiempo de que se disponga cada uno para realizar las actividades por él libremente escogidas" (Gorz, 1982, p. 149). "La necesidad de actuar, de ser apreciado por los otros ya no tendría que adoptar la forma de un trabajo encargado y pagado...El tiempo de trabajo dejaría de ser el tiempo social dominante." (Gorz, 2003, p. 83). La sociedad del trabajo asalariado dejará de existir para darle paso a una sociedad libre. Este ingreso ciudadano, "por primera vez podría liberar al individuo de la amenaza del hambre, lo haría auténticamente libre e independiente de las amenazas de carácter económico, nadie tendría que aceptar condiciones de trabajo por el temor al hambre".

La tendencia del capitalismo contemporáneo de mejorar los procesos productivos mediante la automatización y robotización de las empresas trae como consecuencia la incapacidad de absorber toda la mano de obra disponible en trabajos estables y bien remunerados. La precarización del trabajo, el empleo informal y el desempleo son fenómenos irreversibles que conllevan aparejada la desigual e inequitativa distribución del ingreso. Los programas contra la pobreza, aunque son buenos paliativos, consiguen sólo disminuir la penurias de la población más desprotegida, pero no logran atacar la raíz del problema. Para ello, el Estado debe intervenir, no en la producción, sino en la distribución del ingreso nacional, mediante una real y auténtica reforma fiscal que grave a los que más tienen y con ello, les otorgue un ingreso mínimo a todos los ciudadanos del país.

Conclusiones

El incremento de la productividad, que conlleva el aumento de la producción, mediante menos mano de obra más especializada, tiene como principal problema la reducida demanda de las mercancías debida a los bajos ingresos de la mayoría de la población. Desde el punto de vista de la teoría de la demanda efectiva, el gasto del gobierno supliría este déficit de demanda y mejoraría el nivel de empleo. Sin embargo, la producción capitalista robotizada, no sólo acentúa esta diferencia entre producción y consumo, sino que vuelve estériles los esfuerzos de los gobiernos por mitigar el desempleo y el subempleo. El ingreso ciudadano universal, no sólo tendería a reducir esta brecha entre mayor producción y menor capacidad adquisitiva de la mayoría de la población sino que daría pie a la construcción de una sociedad de ciudadanos libres del esclavizante trabajo asalariado.

Poner en primer lugar el bienestar de la población, por sobre los incrementos en la competitividad de un país, es darle un giro a la política económica. Hasta ahora, la política económica se ha preocupado de mejorar la productividad para conseguir mayores niveles de competitividad, y los resultados han sido el deterioro de la calidad de vida de la población y precarización del trabajo; priorizar la renta básica para estimular el crecimiento y mejorar el bienestar social implica un gran cambio en la relación de fuerzas políticas y sociales de cualquier país.

Bibliografía

Boltvinik, Julio y Enrique Hernández, "Pobreza y distribución del ingreso en México", México, Siglo XXI Editores, 1999, 354 páginas. [ Links ]

Cortés, Fernando, "La distribución del ingreso en México en épocas de estabilización y reforma económica", México, Porrua y Ciesas, 2000, 335 páginas. [ Links ]

Gorz, André, "Adiós al proletariado", España, El viejo topo, 1982, 189 páginas. [ Links ]

----------, "Miserias del presente, riqueza de lo posible", Argentina, Paidós, 2003, 155 páginas. [ Links ]

Levy, Santiago, "La pobreza en México", México, Lecturas del Fondo de Cultura Económicas, Número 78 Compilado por Félix Vélez, 1994, 98 páginas. [ Links ]

1 "De esta descripción pareciera desprenderse que las ENIGH no captan a los sectores más acomodados o, dicho de otra manera, que el esquema de muestreo (no excluyente) o las dificultades del trabajo de campo sesgan la captación de información, truncando la distribución de ingreso en los valores altos de la variable." (Cortés, 2000, p. 71).

Información sobre el autor

Rogelio Huerta Quintanilla: Profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía desde hace 34 años; adscrito al área de teoría económica en la especialidad de microeconomía. Doctor en Economía por la UNAM. Sus trabajos de investigación versan sobre el sector manufacturero de México y el sector externo; también ha publicado ensayos sobre el ingreso ciudadano universal. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas y su más reciente libro es Una lectura crítica de Varian. Notas sobre microeconomía intermedia.