Introducción

La presente investigación estudia la mortalidad en menores de cinco años causada por la desnutrición y las enfermedades asociadas, las cuales en algunos casos provocan la muerte, y su correlación con las condiciones de pobreza y desequilibrios regionales, en el periodo comprendido entre 2003 y 2012 en Colombia.

Si bien es cierto, la mortalidad por desnutrición ha disminuido en los últimos 20 años, está aún presente en todos los municipios y se eleva en regiones donde los factores exógenos como los procesos productivos, el cambio de uso de la tierra, el desplazamiento forzado1 y la violencia han sido una constante. Las tasas más elevadas se ubican en los extremos de la pirámide poblacional afectando a los menores de cinco años y los mayores de 65.

La mortalidad de los menores de cinco años es uno de los indicadores por excelencia de las condiciones de vida de toda sociedad, es por esto que el estudio y seguimiento de la misma resulta de gran relevancia. La presente investigación aborda y resuelve la pregunta con respecto a la correlación existente entre las condiciones de desigualdad socioeconómica y territorial y las tasas de mortalidad por desnutrición en los menores de cinco y mayores de 65 años en Colombia. Asume el paradigma social desde la perspectiva histórica estructural como el modelo conceptual de interpretación.

La mortalidad por desnutrición está catalogada como muerte evitable (Gómez-Árias et al., 2009), lo que obliga a estudiar tanto el impacto sobre la población más vulnerable como las condiciones económico-sociales que la generan.

A nivel mundial las causas que provocan muertes durante el primer año de vida son diversas, relacionadas con problemas en el ambiente, en la infraestructura socioeconómica y sanitaria de la sociedad; con los aspectos biológicos individuales, de la salud en general y de la salud sexual y reproductiva en particular. Por ello nada o casi nada de lo que tiene que ver con la mortalidad infantil, escapa al desarrollo social, pues ni aún los aspectos atribuidos al sistema sanitario quedan fuera de éste. (Ávila-Agüero, 2007: 77)

La organización socioeconómica del país ha dado origen a la exclusión y a la pobreza, que se agravan por un modelo económico que condena a la mayoría de los habitantes a esta situación, una de sus manifestaciones es la mortalidad por desnutrición, que se incremento por el conflicto armado de más de 60 años que ha soportado el país. La mortalidad por desnutrición es una de las consecuencias visibles de la inseguridad alimentaria;2 en el caso de que se logre sobrevivir, las personas que la padecen presentan dificultades en el desarrollo físico e intelectual y en la vida como adulto.

El texto muestra, en primer lugar, el abordaje conceptual a partir del cual se analiza la mortalidad por desnutrición como un fenómeno de carácter socioeconómico determinado por las condiciones de inequidad y pobreza; en segundo lugar, el marco metodológico que fundamentó el análisis de los datos; en tercer lugar, los resultados obtenidos, organizados y examinados en el ámbito nacional, mostrando el comportamiento de las tasas en departamentos y municipios como unidades básicas de análisis; en seguida, el estudio detallado de las regiones de mayor y menor incidencia del fenómeno, profundizando en la exposición de las causalidades y la relación entre mortalidad de los menores de cinco años y variables socioeconómicas, finalmente, se plantean algunas reflexiones a modo de conclusión.

1.La aproximación conceptual al estudio de la mortalidad por desnutrición

La investigación de la mortalidad infantil en la demografía estuvo colonizada durante mucho tiempo por las aproximaciones malthusianas y neomalthusianas, con una primacía cuantitativa, ligada al modelo modernizador que concentró su preocupación en el crecimiento poblacional (Malthus, 1977; Brass, 1974). El mayor volumen de estudios, tanto para las ciencias humanas como para las ciencias de la salud, se encuentra bajo la influencia de la epidemiología que fundamenta el análisis en el paradigma biológico,3 el cual se identifica como el dominante en la producción académica.

En América Latina desde los años sesenta, la perspectiva teórica desarrollista (Prebisch, 1981; Marini, 2008; Furtado, 1969; Robinson, 1981, Singer, 1971, Preston, 1985), avanzó en establecer la relación entre la mortalidad infantil y los niveles de desarrollo; definiendo la desnutrición como una consecuencia de las condiciones de pobreza y subdesarrollo. Esta perspectiva incorporó al debate teórico el paradigma histórico estructural;4 el cual se entiende como el método conceptual que permite comprender de manera integral el peso de las diversas variables sociales, culturales, económicas, de diferencias étnicas y de clase, presentes en la mortalidad infantil especialmente a causa de la desnutrición. Son estas las bases del paradigma social de interpretación de la mortalidad infantil, “… los estudios de mortalidad infantil que incorporan lo social intentan operacionalizar distintas variables incluyendo clase social; dentro de este grupo se encuentran los estudios sobre la pobreza, procesos migratorios, sus relaciones con la salud, la relación entre crisis y salud” (Longhi, 2013: 12). Este es el paradigma conceptual que guía la presente investigación.

En aras de superar la crítica,5 la cual sólo se basa en la perspectiva histórico-estructural, este estudio incorpora al análisis, la variable territorial, correlacionando la mortalidad por desnutrición con el uso de la tierra, las dinámicas económicas regionales y la violencia. De esta manera, desde la perspectiva de la geográfica política (Harvey, 2006 y 2007; Santos, 1996; Lefebvre, 1972), se integran acertadamente los determinantes macroeconómicos de uso y explotación del territorio, y el impacto de éstos en el nivel microsocial, específicamente la mortalidad de los menores; esta perspectiva toma relevancia al momento de interpretar los hallazgos.

El estudio detalla la mortalidad de los menores de un año, tomando en cuenta las defunciones ocurridas en el transcurso del primer mes de vida (mortalidad neonatal) y las ocurridas en los siguientes cuatro meses y hasta el primer año de edad (mortalidad postneonatal); se estableció una aproximación conceptual que posibilitó explicar, junto con el paradigma antes mencionado, éste comportamiento diferencial. Las causas de la mortalidad neonatal están ligadas, en su mayoría, a los factores de carácter biológico o genético; mientras tanto, en la mortalidad postneonatal tiene un peso determinante la condición socioeconómica y la influencia de agentes exógenos (Longhi, 2013).

2.La mortalidad por desnutrición tiene un origen económico y social

La mortalidad por desnutrición es evitable. Desde esta premisa es preciso describir las particularidades que rodean y mantienen el fenómeno en el país en el periodo analizado. La reprimarización económica -causada por la entrega de las materias primas para su explotación por grandes multinacionales; la desindustrialización, fruto del desmonte de buena parte de infraestructura industrial, y la proliferación de tratados de libre comercio (TLC)- son medidas económicas ratificadas en los últimos planes de desarrollo, orientados a recortar los gastos sociales del Estado, lo cual origina el aumento de los niveles de pobreza.6

La relación pobreza-mortalidad indica la vulnerabilidad de la población y las inequidades en la distribución de los recursos materiales, físicos y ambientales. El análisis de la correspondencia entre inversión social, equipamiento, reducción de las tasas de mortalidad y desigualdades entre las regiones y municipios (Rodríguez-García, 2007; Toro y Cardona, 2013) ha aportado valiosas evidencias empíricas. La población y el territorio que habita establecen una relación de interacción y correspondencia dialéctica: los desarrollos desiguales, como consecuencia de las asimetrías entre las regiones, son propias del modelo de desarrollo acumulador y se establecen como determinantes de carácter geográfico y espacial (Harvey, 2006).

Para Colombia la prueba está en las inequidades infraestructurales y económicas que se manifiestan en brechas existentes en la calidad de vida y de accesos a las condiciones básicas como agua potable, sanidad básica, vías, atención médica, entre otras necesidades que resultan insatisfechas para la mayoría de la población (Chamizo-García y Behm, 2014). La determinación de las tasas de mortalidad en la totalidad de la población y su visibilización sobre el territorio nacional permite establecer esta contundente realidad.

2.1. Las condiciones macroeconómicas

La política económica adelantada en Colombia desde los años noventa no sólo destruyó buena parte de la producción agrícola nacional, sino que también acarreó la desprotección del campo, mayor concentración de la tierra, predominio de la ganadería extensiva y de los cultivos de plantación para la exportación y el alza de las importaciones de alimentos.

La política neoliberal se ha puesto en marcha en el sistema agroalimentario que se concentra, en primer lugar, en la producción de bienes aromáticos, frutos tropicales y en una economía de plantación puesta de cara al mercado mundial, controlada por multinacionales que ha excluido el cultivo de bienes básicos. Al mismo tiempo, tal tipo de economía creó un desbalance profundo entre la producción agroalimentaria tradicional -dedicada fundamentalmente al cultivo de bienes perecederos para consumo interno-, y a la agroindustria, orientada a la producción de materias primas industriales y bienes exportables. En segundo lugar, en la consolidación de un modelo de concentración extrema de la propiedad de la tierra y la monopolización de la agroindustria, la industria agrícola y alimentaria, el comercio, la importación y exportación de comestibles y la distribución agroalimentaria.

En este contexto, los dueños de las principales multinacionales agroalimentarias son quienes reciben subsidios estatales por importar y exportar sus productos; mientras que el sector financiero nacional, los terratenientes, gamonales y la lumpen burguesía narco-paramilitar son los sectores que poseen las mejores tierras y controlan los negocios más rentables.

Estos factores propiciaron la gigantesca desproporción existente entre la explotación y uso del suelo de la agricultura y la ganadería; esta última ocupa la mayor cantidad de tierras, lo que genera la expropiación masiva del suelo rural productivo. Dicha situación niega la soberanía alimentaria, que se entiende en este punto como el ejercicio del derecho que tiene la población a autodeterminarse y desarrollar políticas propias con el fin de construir un sistema nacional agroalimentario soberano, autónomo, equilibrado, sostenible, sustentable, democrático e integrado independiente, es decir, en pie de igualdad con las demás naciones, que abastezca permanentemente de alimentos producidos en el país a su población y les posibilite tener los ingresos suficientes para tener acceso a una dieta saludable (Vía campesina, 2003, FAO, FIDA y PMA, 2015).

Como consecuencia de dicho proceso, la inequidad en la estructura de propiedad rural se profundizó: en el periodo 2000-2009 se detectó la concentración en grandes latifundios y la paulatina desaparición de los pequeños terrenos agrícolas y, a su vez, la monopolización de la tierra en manos privadas (IGAC y Uniandes, 2012).

En Colombia, la estructura de la propiedad se concentra en grandes y medianas propiedades: el 41 por ciento del área de propiedad privada es gran propiedad o predios de más de 200 hectáreas (15,8 millones de hectáreas); y el 40 por ciento de la propiedad privada se clasifica como mediana propiedad, predios entre 20 y 200 hectáreas. La extensión restante, siete millones de hectáreas, está distribuido entre pequeña propiedad, minifundio y microfundio (IGAC y Uniandes, 2012: 117).

El minifundio y microfundio representan 7.38% y 3.71%, respectivamente, del total de las tierras rurales productivas en el total nacional, mientras que las grandes extensiones, catalogadas como de grande y mediana propiedad, corresponden a 81% (IGAC y Uniandes, 2012). La diferencia entre el uso agrícola de la tierra y la extensión dedicada a la minería en los municipios es una de las variables recurrentes que muestran las desigualdades en las tasas de mortalidad infantil.

Lo anterior, ha tenido un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria de la población colombiana, toda vez que ésta es el resultado de diversas condiciones que se entrelazan y que deben garantizar el disfrute de los alimentos con la calidad necesaria y con la frecuencia requerida, independientemente de las capacidades individuales y de las condiciones particulares del territorio que se habite; esta premisa sólo es posible como resultado de una política económica y social capaz de comprender el derecho que le asiste a todos los habitantes de una nación a alimentarse y la garantía que significa para toda sociedad contar con poblaciones sanas y bien alimentadas.

La desnutrición contribuye a la muerte de 5,6 millones de niños y niñas menores de cinco; se sabe que es la consecuencia más directa del hambre y tiene efectos negativos en la salud, en la educación y a lo largo del tiempo en la productividad y el crecimiento económico de un país. Aumenta la vulnerabilidad a distintas enfermedades que afectan la sobrevivencia y a su vez, depende de condiciones sociales y económicas determinadas por las inequidades, ejerciendo un efecto negativo principalmente en países de ingresos medios y bajos, en poblaciones rurales, urbano marginales, etnias indígenas y afrodescendientes (INS, 2016: 2).

Existe una enorme diferencia entre vivir con desnutrición crónica y fallecer por esta causa. El desenlace fatal evidencia el encadenamiento de diversos factores que resultan imposibles de superar mediante paliativos o desde la responsabilidad individual de la familia o la comunidad. Analizar el encadenamiento de todas las variables definidas como determinantes estructurales (políticas de uso de tierras, política de producción de alimentos, políticas de atención en salud, condiciones estructurales de pobreza) y determinantes sociales, ambientales y territoriales es determinante para comprender el fenómeno.

3. Marco metodológico

La metodología abordó tres etapas encadenadas: en primer lugar, se analizaron las estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2016b), y se determinaron las tasas de mortalidad por desnutrición para los menores de cinco años en todos los municipios del país (se establece el municipio como unidad de análisis); en segundo lugar, se revisó la territorialidad de las tasas mediante el sistema de información geográfica; cabe decir que al cartografiar las tasas se visibilizaron aglomeraciones de municipios que delimitan zonas del país impactadas de manera similar por la mortalidad de los menores de cinco años a causa de la desnutrición; en tercer lugar, se concentró el análisis en las zonas delimitadas como las de mayor y menor prevalencia, profundizando en las causalidades desde las variables socioeconómicas contempladas.

La investigación establece las correlaciones pertinentes para las regiones de mayores y menores tasas, entre las condiciones de pobreza multidimensional,7 la propiedad de las tierras rurales productivas, la transformación de la producción agrícola, el uso de la tierra, la condición de desplazamiento forzado y las tasas de mortalidad por desnutrición, con lo que se avanza en la identificación de las causalidades base de los hechos de muerte.

Una determinación metodológica fue la de incluir en los datos al conjunto de menores de cinco años que presentaron mortalidad ligada directa o indirectamente a los estados nutricionales, estableciendo como premisa que todo menor que tenga un buen estado nutricional, al pre-sentar una infección respiratoria u intestinal no fallecerá y logrará superar con éxito estas patologías; pero, si por el contrario, en la base de su estado patológico hay una grave condición de desnutrición, resulta difícil la sobrevivencia. Una de las razones para estudiar las múltiples causas relacionadas con la mortalidad es analizar sus asociaciones y combinaciones (Puffer, 1970: 99).

El carácter integral de la tasa se sustenta al incluir en el análisis defunciones cuyas causas básicas son las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y las infecciones respiratorias agudas (IRA) que, de acuerdo a las experiencias obtenidas en muchos países estudiados, son las patologías más vinculadas con la desnutrición entre los 0 y 59 meses de vida. El conjunto de estas patologías como causas de muerte permitiría aproximarse a las causas básicas -muchas veces ignoradas- y de esta manera precisar con mayor aproximación la magnitud de la desnutrición como desenlace fatal. Se destacan así dos grandes factores contributivos de la desnutrición: EDA y desnutrición, e IRA y desnutrición (Longhi, 2015: 9).

Un niño con bajo peso tiene ocho veces más probabilidades de morir debido a enfermedades infecciosas, que un niño bien alimentado (Pelletier, 1994; Pelletier et al., 1995; Roth et al., 2008). El impacto de la desnutrición, como causa de mortalidad, con frecuencia se subestima, pues sólo se contabiliza cuando ésta es la causa directa de muerte y no se hace cuando está se asocia a un estado patológico que coadyuva al deterioro y posteriormente a la muerte (Pelletier, 1994). Por lo anterior, la metodología incorporó todas las formas de mortalidad de menores de cinco años en las cuales la desnutrición estuvo presente como causa básica, causa antecedente u otro estado patológico. De igual manera, se incluyeron las defunciones en las que la infección respiratoria aguda (IRA) y la enfermedad diarreica aguda (EDA) fueron la causa básica (Tabla 1) y su respectiva descripción de los códigos de enfermedad utilizados en el estudio.

Tabla 1 Códigos de desnutrición y enfermedades infecciosas.

| Desnutrición | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E50 | E51 | E52 | |

| E53 | E54 | E55 | E56 | E58 | E59 | E60 | E61 | E63 | E64 | ||

| Infecciosas | A00 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | J10 |

| J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J20 | J21 | J22 | |

| Código | Descripción | Código | Descripción | Código | Descripción | ||||||

| E40 | Kwashiorkor | E58 | Deficiencia dietética de calcio | A08 | Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados | ||||||

| E41 | Marasmo nutricional | E59 | Deficiencia dietética de selenio | A09 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | ||||||

| E42 | Kwashiorkor marasmático | E60 | Deficiencia dietética de zinc | J10 | Influenza debida a virus de la influenza identificado | ||||||

| E43 | Desnutrición protcalórica no especificada | E61 | Deficiencia de otros elementos nutricionales | J11 | Influenza debida a virus no identificado | ||||||

| E44 | Desnutrición protcalórica de grado moderado y leve | E63 | Otras deficiencias nutricionales | J12 | Neumonía viral no clasificada en otra parte | ||||||

| E45 | Retardo del desarrollo debido a desnutrición protcalórica | E64 | Secuelas de la desnutrición y otras deficiencias nutricionales | J13 | Neumonía debida a streptococcus pneumoniae | ||||||

| E46 | Desnutrición protcalórica no especificada | A00 | Cólera | J14 | Neumonía debido a haemophilus influenza | ||||||

| E50 | Deficiencia de vitamina A | A01 | Fiebres tifoidea y paratifoidea | J15 | Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte | ||||||

| E51 | Deficiencia de tiamina | A02 | Otras infecciones debidas salmonella | J16 | Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte | ||||||

| E52 | Deficiencia de Niacina | A03 | Shigelosis | J17 | Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte | ||||||

| E53 | Deficiencia de otras vitaminas del Grupo B | A04 | Otras infecciones intestinales bacterianas | J18 | Neumonía organismo no especificado | ||||||

| E54 | Deficiencia de ácido ascórbico | A05 | Otras intoxicaciones intestinales bacterianas | J20 | Bronquitis aguda | ||||||

| E55 | Deficiencia de vitamina D | A06 | Amebiasis | J21 | Bronquiolitis aguda | ||||||

| E56 | Otras deficiencias de vitaminas | A07 | Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios | J22 | Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores | ||||||

Fuente: Código Internacional de Enfermedades CIE10.

4. La mortalidad por desnutrición: un fenómeno que afecta a todo el país

La mortalidad por desnutrición es una tragedia que afecta a todos los municipios del país y a la población en todos los grupos de edad. Sin embargo, los decesos están especialmente concentrados en los menores de cinco años y en las personas mayores de 65 años. Se estimó que diariamente entre el 2003 y el 2012 fallecieron 21 personas en promedio; el total de fallecimientos por esta causa fue de 77,991, con un promedio de 7799 anuales. La tasa promedio anual es 17.6 por cada 100,000 habitantes (DANE, 2016b) (Tabla 2).

Tabla 2.Tasas de mortalidad por desnutrición según grupos etarios (por 100,000). Colombia (2003-2012).

|

Grandes grupos de edad (años) |

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Tasa promedio anual |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Menor de 1 | 252.8 | 234.1 | 213.1 | 198.1 | 185.2 | 169.3 | 146.4 | 123.9 | 108.7 | 118.6 | 173.8 |

| De 1 a 4 | 26.3 | 22.8 | 22.3 | 20.9 | 18.6 | 15.9s | 15 | 13.4 | 12.6 | 10.4 | 17.7 |

| De 5 a 14 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 |

| De 15 a 44 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 |

| De 45 a 64 | 16.9 | 15.3 | 14.5 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 13.6 |

| De 65 y más | 152.6 | 138.1 | 135.6 | 133.8 | 129.7 | 133.9 | 126.9 | 123.2 | 113.9 | 120.4 | 128.6 |

| Total general | 21.3 | 19.2 | 18.7 | 18 | 17.3 | 17 | 16.1 | 15.3 | 14.5 | 15 | 17.6 |

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2016b).

La población más afectada son los menores de cinco años y las personas mayores de 65 años; en el periodo analizado fallecieron por esta causa 21143 menores de 5 años, de los cuales 71% no había cumplido un año de vida (14,970 casos en todo el país). Murieron en promedio seis menores diariamente; en la población mayor de 65 años se registraron 37251 casos, en promedio murieron diariamente 10 adultos mayores por patologías asociadas a la desnutrición. En el último grupo de edad, la mortalidad está ligada a un conjunto de patologías que acompañan el proceso de envejecimiento y son reflejo de la ausencia de seguridad social, las deficiencias en prevención y promoción de la salud y las condiciones de pobreza y desprotección que arrastra la población durante todo su ciclo vital.8

4.1. Menores de cinco años son los más vulnerables a la desnutrición en Colombia

Se analizó el total de las defunciones según todas las causas, en los menores de 5 años y se particularizaron las causas expuestas en la metodología, discriminando entre infantes (menores de un año) y niñez (menores entre 1 y 4 años). A partir de lo anterior, se estableció que 20% del total de las defunciones en los menores de 5 años ocurrieron por desnutrición y enfermedades infecciosas; este porcentaje disminuyó en el trascurso de los 10 años examinados, llegando a 17% en 2012. El peso varía por departamentos y municipios (Tabla 3).

Tabla 3 Tasas de mortalidad por desnutrición y enfermedades infecciosas menores de cinco años

| Años |

Mortalidad infantil (por cada 100,000 nacidos vivos) |

Mortalidad en la niñez (por cada 100,000 habitantes de 1 a 4 años) |

Mortalidad menores de cinco años (por cada 100,000 habitantes de 0 y 4 años) |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Desnutrición | Infecciosas | Desnutrición | Infecciosas | Desnutrición | Infecciosas | |

| 2003 | 115.84 | 136.95 | 13.96 | 12.35 | 33.84 | 36.66 |

| 2004 | 99.18 | 134.90 | 11.00 | 11.77 | 28.27 | 35.88 |

| 2005 | 89.00 | 124.15 | 10.61 | 11.70 | 26.06 | 33.86 |

| 2006 | 81.53 | 116.55 | 8.60 | 12.29 | 22.98 | 32.85 |

| 2007 | 74.23 | 110.93 | 8.15 | 10.41 | 21.22 | 30.30 |

| 2008 | 68.14 | 101.15 | 7.89 | 7.98 | 19.86 | 26.49 |

| 2009 | 63.32 | 83.10 | 6.57 | 8.41 | 17.90 | 23.32 |

| 2010 | 54.74 | 69.18 | 5.41 | 7.95 | 15.30 | 20.23 |

| 2011 | 43.26 | 65.41 | 5.90 | 6.66 | 13.42 | 18.49 |

| 2012 | 47.39 | 71.20 | 4.90 | 5.49 | 13.47 | 18.74 |

| Total | 68.45 | 65.75 | 9.06 | 6.87 | 20.37 | 17.92 |

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2016b).

Los datos desagregados por meses de edad de los fallecidos (Tabla 4) muestran que la mayor vulnerabilidad está en los menores de entre 6 y 11 meses; en ese grupo etario, 44.1% de los fallecimientos tuvo como causa la desnutrición o las enfermedades infecciosas. Esta edad coincide con el periodo del destete y está relacionado con la imposibilidad de garantizar al menor el consumo de alimentos adecuados para su edad. El 90.7% de los fallecimientos de menores de cinco años corresponden a menores de un año.

Tabla 4 Porcentaje de mortalidad por desnutrición y enfermedades infecciosas

| Año |

Menores de 1 mes |

De 1 a 5 meses |

De 6 a 11 meses |

Un año |

De 2 a 4 años |

Total |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2003 | 2.7 | 37.5 | 52.9 | 46.2 | 21.4 | 20.8 |

| 2004 | 2.8 | 37.2 | 49.1 | 39.0 | 22.4 | 19.5 |

| 2005 | 2.2 | 33.4 | 48.4 | 39.8 | 20.3 | 18.2 |

| 2006 | 1.5 | 32.5 | 47.6 | 39.0 | 22.0 | 18.0 |

| 2007 | 1.4 | 33.3 | 44.6 | 40.6 | 18.7 | 16.9 |

| 2008 | 1.6 | 31.3 | 41.8 | 33.5 | 19.5 | 15.8 |

| 2009 | 2.2 | 27.6 | 38.8 | 32.8 | 19.2 | 15.2 |

| 2010 | 2.5 | 25.7 | 34.1 | 30.9 | 17.3 | 14.4 |

| 2011 | 2.6 | 25.2 | 36.5 | 31.5 | 20.3 | 13.9 |

| 2012 | 2.9 | 26.5 | 35.6 | 29.5 | 15.8 | 13.8 |

| Total diez años | 2.2 | 31.6 | 44.1 | 37.1 | 19.9 | 17.0 |

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2016b).

La lactancia materna exclusiva durante el primer medio año de vida y el mantenimiento de la lactancia, complementada con los alimentos apropiados, podría contribuir en gran medida a que disminuyera el número de niños menores de cinco años que mueren por malnutrición, ha afirmado el Dr. LEE Jong-wook. La malnutrición está asociada a más del 50% de las defunciones de niños menores de cinco años (Unicef y OMS, 2004: 1).

En el peso proporcional de la muerte, ligada a la desnutrición y a las enfermedades infecciosas, se observa una tendencia a la baja en el periodo analizado, aunque continua siendo significativamente alta, especialmente para los niños con edades de entre los 6 y 11 meses; 35.6% de los fallecimientos en 2012 estuvieron relacionados con la desnutrición.

Está ampliamente reconocido que el periodo comprendido entre el nacimiento y los dos años de edad es el periodo crítico para el fomento de un crecimiento, salud y desarrollo óptimos. Las cantidades insuficientes y una calidad inadecuada de los alimentos complementarios, unas prácticas de alimentación infantil deficiente y las elevadas tasas de infecciones ejercen un efecto perjudicial en la salud y el crecimiento en estos años importantes. Incluso con una lactancia materna óptima los niños padecerán retraso en el crecimiento si no reciben cantidades suficientes de alimentos complementarios de calidad después de los seis meses de edad (The Lancet, 2008). Se estima que el 6% o el equivalente a 600,000 muertes de menores de cinco años pueden prevenirse con la garantía de una alimentación complementaria (Unicef, 2014: 1).

El destete como un hecho de riesgo puede estar validándose en este hallazgo. En Colombia, tan solo 50% de los bebés que tienen entre 6 y 9 meses son amamantados y tienen complementos alimenticios, y únicamente 28% tienen lactancia materna hasta los 12 meses (Unicef, 2014). A su vez, la baja tasa de atención prenatal y el poco peso al nacer son, entre otros factores, los que originan la muerte de menores (Pally-Calli-saya y Mejía-Salas, 2012). El bajo peso al nacer es un indicador del estado de salud y nutricional de la madre y está relacionado con el mayor riesgo de muerte antes de nacer y fallecimiento neonatal (los primeros días de vida); es también un factor de riesgo que causa retraso en el crecimiento y en el desarrollo cognitivo. De igual forma, constituye un problema integral y responde a un conjunto de condiciones sociales y económicas del hogar y de la comunidad en la que habita la madre embarazada y es fruto de la baja cobertura y las barreras de acceso a la atención prenatal (Baqui et al., 2008; Leal-Soliguera, 2008; INS, 2016; Rodríguez, 2014) “Las alteraciones en el crecimiento fetal pueden tener adversas consecuencias en la infancia en términos de mortalidad, morbilidad, crecimiento y desarrollo” (INS, 2016: 8).

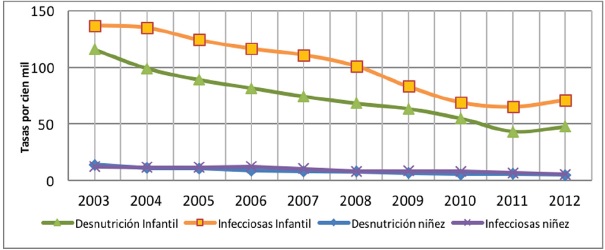

Las tasas de mortalidad han venido descendiendo. La tasa promedio anual infantil es significativamente más alta que la tasa de niñez; en el decenio estudiado se reduce la diferencia en más de 103 puntos.

Las tasas por departamento son diferenciales debido a las inequidades en los desarrollos regionales en Colombia. Mientras que la tasa en Bogotá es de 9.2 por desnutrición y 27.2 por enfermedades infecciosas por cada 100,000 habitantes, para el total de niños menores de cinco años, en los territorios de Guainía y La Guajira esas tasas registran 123.3 y 84.9, y de 56.5 y 39.9, respectivamente, lo que señala un aumento de más de 10 puntos (Gráfica 1). Las inequidades espaciales son propias de los desarrollos desiguales que profundiza el capitalismo (Harvey, 2007). Los territorios más olvidados se asimilan a zonas de sacrifico (Klein, 2015), en las cuales la presencia y explotación de recursos naturales son inversamente proporcionales a las condiciones de vida de su población.

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2016b).

Gráfica 1 Evolución de las tasas promedio anual de mortalidad por desnutrición. Colombia 2003-2012.

4.2. Distribución de la mortalidad por desnutrición en menores de cinco años

La mortalidad a causa de la desnutrición y las enfermedades infecciosas para menores de cinco años se presenta en 89.3% de los 1114 municipios del país. Durante el periodo estudiado se presentaron 21143 casos, de los cuales, 43.4% correspondió a mortalidades por desnutrición y 56.6% a mortalidades derivadas de enfermedades infecciosas. Los departamentos y municipios que presentaron las cifras más altas configuran regiones muy amplias en las que el fenómeno de la pobreza y la violencia confluyen, afectando la vida de los más vulnerables. Las tasas promedio por municipio evidencian la distribución de la mortalidad por desnutrición en la geografía nacional.

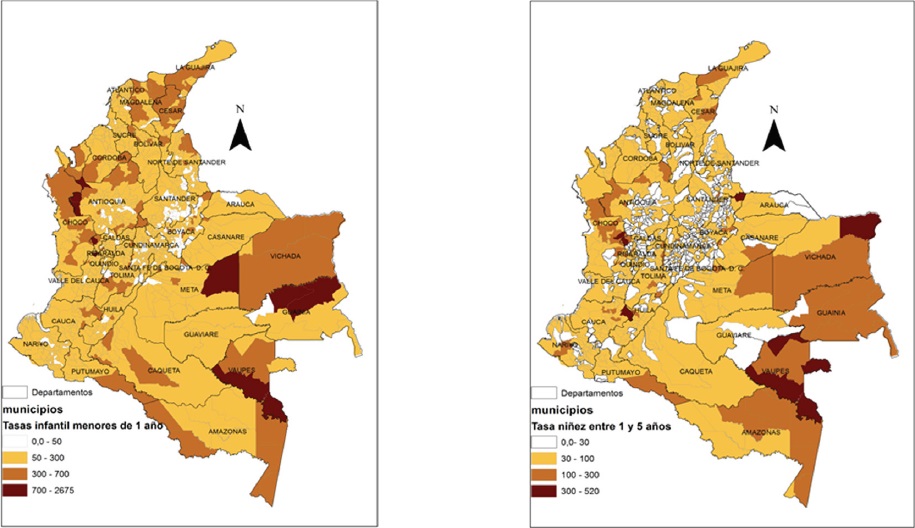

El Mapa 1 (izquierda) correspondiente a la mortalidad de los niños menores de un año muestra la concentración de las defunciones en los municipios de la región del noroccidente del país, en la que se ubica Urabá y territorios de la Costa Atlántica y la llanura Caribe, particularmente municipios de los departamentos de Cesar, Guajira, Magdalena y Córdoba; y algunos municipios pertenecientes a la zona del Catatumbo, región limítrofe con Venezuela. Igualmente en los municipios de la Orinoquía y la Amazonía se identifican zonas de altas tasas de mortalidad, las cuales superan los 300 fallecidos por cada 100,000 habitantes (Mapa 1).

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2016b).

Mapa 1 Tasa anual promedio de mortalidad infantil y de niñez por desnutrición. Municipios 2003-2012 (por cada 100,000).

En el centro del país, se observan municipios en los que no se registran casos o las tasas son menores a 50 por cada 100,000 habitantes, como ocurre en los departamentos de Boyacá, Santander y, en menor alcance, en Cundinamarca y Antioquia. Para los niños mayores de un año y menores de cinco años, el mapa (derecha) muestra que se amplía el número de municipios sin casos, o en los que las tasas son menores a 50.

5. Regiones de mayores y menores tasas

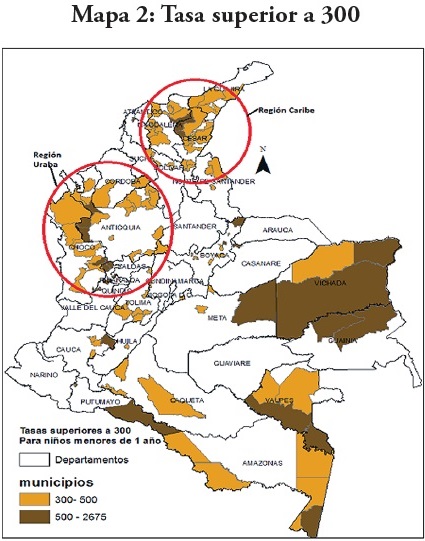

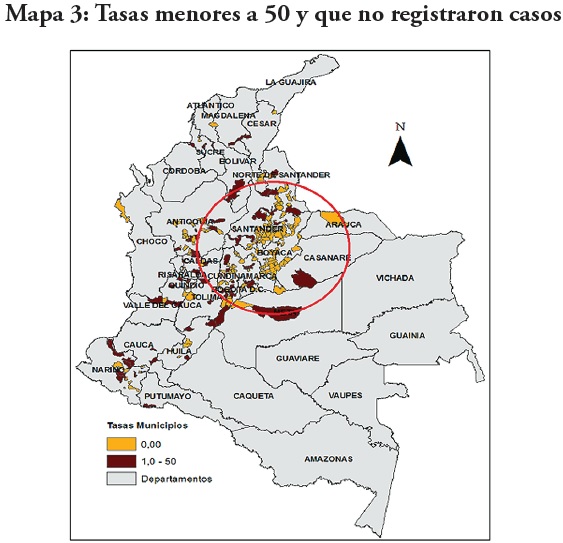

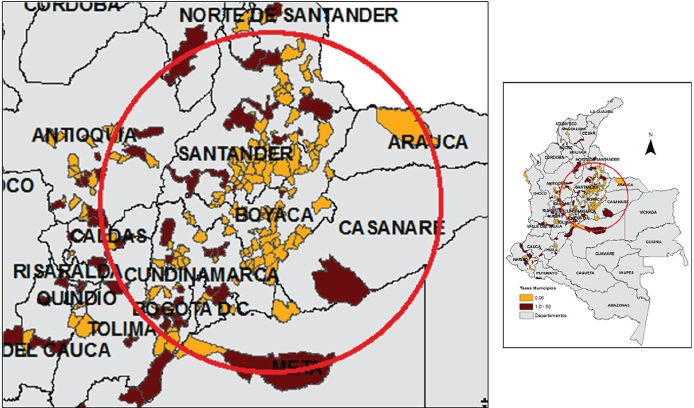

Para analizar las regiones de mayores y menores mortalidades, se seleccionaron los municipios en los cuales las tasas superaron los 300 casos y llegaron hasta 2675 por cada 100,000 habitantes (Mapa 2) y se identificaron los que registraron las tasas menores a 50 por cada 100,000 habitantes, y los que no tuvieron ningún caso (Mapa 3).

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2016b).

Mapa 2 Tasa anual promedio de mortalidad por desnutrición por cada 100,000 habitantes.

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2016b).

Mapa 3 Tasa anual promedio de mortalidad por desnutrición por cada 100,000 habitantes.

Se contabilizaron 124 municipios con las más altas tasas; a partir de este registro, se estudiaron en detalle dos zonas: la región Caribe y Catatumbo y la región de Urabá y Chocó (70 municipios). Estos territorios tienen gran importancia debida, en primer lugar, a su ubicación geográfica y, en segundo lugar, a las condiciones de conflicto armado y pobreza, razones que llevan a que sus habitantes soporten difíciles condiciones de vida.

Los municipios con menores tasas y en los que no se registraron casos fueron 246; de éstos, en 173 no hubo ningún caso de mortalidad y, en 73, las tasas fueron menores a 50 por cada 100,000 habitantes. Para el análisis detallado de las características socioeconómicas se priorizaron 133 municipios pertenecientes a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, ubicados en la zona centro del país.

5.1. Región con mayores tasas: Caribe-Catatumbo y noroccidente-Urabá

En la cartografía (Mapa 2), se observa la emergencia de dos regiones constituidas por municipios próximos con altas tasas de mortalidad en los niños menores de un año, que se sitúan en la llanura y costa Caribe y en la región del golfo de Urabá. Son regiones de alta producción agrícola y minera. La agroindustria es la actividad económica más destacada, con predominio de grandes plantaciones de banano y latifundios con cultivos de palma africana. Se trata de territorios azotados por la violencia, donde se ha producido un gran desplazamiento de población campesina, obligada a migrar a las medianas y grandes ciudades o a convertirse en obreros agrícolas, con lo que se proletarizan y se condiciona su alimentación a su muy baja capacidad adquisitiva. El volumen de materias primas que se encuentra en las dos regiones mencionadas va en contravía de la calidad de vida de la población.

5.1.1. Subregión Caribe-Catatumbo

En la parte norte de la región Caribe están presentes grandes empresas de explotación y exploración minero-energética, que producen carbón, oro, gas natural y petróleo (ANM, 2013 y ANH, 2013). Están allí las más grandes explotaciones de carbón: de una parte la mina de La Loma, en el municipio de La Jagua, departamento del Cesar y, de otra, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, El Cerrejón. El nivel de contaminación que genera la explotación carbonera es responsable del decaimiento de la agricultura y de gran parte de las enfermedades respiratorias (Robledo, 2012).

La explotación de la minera representa un grave riesgo de contaminación en el medio ambiente, debido a que con la trituración del carbón, las perforaciones y el paso del viento por los yacimientos se produce un polvillo que provoca problemas químicos, térmicos y físicos, los cuales afectan directamente a nuestra flora y fauna. Además, produce repercusiones en la salud y calidad de vida de las personas que viven y se desarrollan cerca de los lugares de explotación (Ojeda, 2010: 1).

La riqueza hídrica es otro de los recursos naturales de estos territorios, por esta razón, se encuentra allí la tierra agrícola más productiva, ubicada en la región de la Mojana.9 La abundancia de agua ha significado para la población una amenaza sobre la permanencia de los campesinos pobres, dado que su alta productividad la convierte en objetivo de los latifundistas y constituye un recurso importante para la explotación minera.

La estructura de la propiedad y uso de la tierra para producción de alimentos y cría de animales está altamente concentrada -mediana y gran propiedad-, con predominio de los cultivos intensivos de banano y palma africana, la ganadería extensiva y la minería a gran escala. En estos municipios, el microfundio y el minifundio prácticamente han desaparecido. En el caso del departamento del Magdalena, emblemático en la transformación de uso del suelo, prevalece hoy la gran propiedad territorial dedicada a la producción agroindustrial de banano, instalada allí desde finales siglo XIX, la palma africana y la ganadería extensiva (Archila, 1999; Agudelo-Velásquez, 2011). Esta transformación ha sido inversa, puesto que en la década del setenta del siglo pasado tenía una gran producción agrícola de alimentos de pancoger, sustentados en la pequeña propiedad campesina, población que fue desplazada violentamente por terratenientes, con los que se destruyeron sus formas de producción. Del 100% del territorio destinado a agricultura de alimentos básicos, únicamente queda en producción 5.7% de la tierra (IGAC y Uniandes, 2012).

La tasa promedio anual de mortalidad por desnutrición para todos los municipios incluidos en la región se estimó en 370.82 por cada 100,000 habitantes; es ésta una de las más altas del país. El índice de pobreza multidimensional es de 0.77. Al correlacionar estas dos variables para el conjunto de los municipios, el coeficiente de correlación es de 0.9654. Dicho índice, tan significativamente alto, demuestra que las condiciones materiales y de distribución de la riqueza están en la base de los fallecimientos por desnutrición de los menores de cinco años.

Hace 32 años se estableció El Cerrejón en La Guajira,10 inició la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, generando significativos impactos ambientales y el desplazamiento de la población indígena wayuu. La investigación encontró que durante los 10 años estudiados fallecieron en La Guajira 1039 niños menores de cinco años por desnutrición, con una tasa promedio anual de 96.5 por cada 100,000 habitantes; para los menores de un año esta tasa asciende a 288.7 por cada 100,000. Otro caso emblemático está en los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguana, situados en el departamento del Cesar, en los que la multinacional estadounidense Drummond Company explota la mina de la Loma.11 Para este departamento se estimó que fallecieron, en los 10 años analizados, 1029 menores de cinco años, la tasa promedio anual de fallecimientos para los menores de cinco años es de 91.6 y para los menores de un año ascendió a 344.4. La explotación carbonífera deriva en altas ganancias para las empresas12 sin reflejarse en la calidad de vida de la región. La explotación del carbón demanda grandes cantidades de agua, contamina las fuentes, deteriora el aire, contaminado con polvillo de carbón todo el territorio.

En los municipios de Tibú, Bucarasica, Puerto Santander y el Tarra, parte del departamento de Norte de Santander, enclavados en la región del Catatumbo, zona de frontera con Venezuela, hay explotación de carbón, iniciada en los años sesenta, la cual ha estado ligada a los yacimientos petrolíferos de la concesión Barco. En el 2005 se reveló el hallazgo una de las mayores reservas de carbón en América Latina, estimadas en 349 millones de toneladas (UPME, 2010). La dinámica de acumulación de tierras e implantación de explotaciones minero-energéticas ha sido posible mediante acciones violentas: la tasa global de desplazamiento forzado para la región es de 591 por cada 1000 habitantes entre 1997 y el 2011 (Ruiz-Ruiz, 2013). En el departamento se registró el fallecimiento de 604 menores de cinco años por desnutrición y enfermedades infecciosas, la tasa anual promedio de mortalidad fue de 44.7 por cada 100,000 habitantes y la tasa para los menores de un año llegó a 166.4. El coeficiente de correlación entre los casos de mortalidad y el índice de pobreza multidimensional para el conjunto de la región es 0.97, con lo que se reafirma la contradicción entre la presencia de riquezas naturales y la precaria condición de sus habitantes (Mapa 4).

5.1.2. Subregión noroccidente-Urabá

La otra subregión identificada es Urabá, constituida por 31 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Caldas y Risaralda (Mapa 5). Algunos municipios están directamente sobre el golfo y otros se identifican como puerta de entrada a la región, los correspondientes a los departamentos del centro del Chocó y Risaralda, por el sur, y Córdoba y el nordeste antioqueño por el norte. Son territorios ubicados estratégicamente, en la salida de Colombia hacia Centro y Norte América, su proximidad con Panamá y el Canal interoceánico y sus ventajas económicas, convierte este territorio en una zona en disputa permanente.

En esta región se encontraron altas tasas de mortalidad por desnutrición. Tres subregiones diferenciadas por su particular dinámica económica, productiva y su ubicación geográfica se identifican en la subregión: una es la zona sobre el golfo de Urabá, productora de banano y palma africana;13 la segunda, la zona productora de oro ubicada en los municipios del departamento del Chocó y el bajo Cauca Antioqueño14 y, por último, están los municipios del sur de Córdoba, sobre la serranía de San Jorge, donde se realiza explotación minera en gran escala de níquel y ferroníquel.15

Las condiciones de pobreza son generalizadas en la subregión: el proceso de concentración de la tierra arroja un índice de Gini de 0.72 promedio para todos los municipios incluidos en el análisis; la tasa de desplazamiento promedio entre 1995 y 2012 se estableció en 304.7 por cada 1000 habitantes; el índice de pobreza multidimensional es de 0.832. Es evidente que estos indicadores demuestran que un territorio con riqueza natural y ventajas geográficas no garantiza bienestar para sus habitantes; por el contrario, en la medida en que estos recursos son explotados, generan violencia y pobreza.

Los municipios impactados por la producción de níquel y ferroníquel tienen tasas de desplazamiento muy elevadas: 552 por cada 1000 habitantes, para el municipio de Tierralta, y de 348 para Montelíbano. La cobertura de servicios públicos en Montelíbano es de 56% de agua potable y 37.2% de alcantarillado; en Tierralta, el agua potable solamente llega al 38.2% y el alcantarillado cubre únicamente el 17.2 % (DANE, 2016b). A las dificultades económicas e infraestructurales, ya descritas, se suman los daños ambientales y, de suyo, sobre la salud, que en muchos casos se consideran irreparables (Olivero-Verbel et al., 2002; Olivero-Verbel, 2010). El informe entregado por el Instituto de Medicina Legal ratifica, mediante una investigación científica, los impactos de la actividad minera sobre la salud de la población que habita en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré (El Espectador, 2017).

El peso de la mortalidad por las causas estudiadas, respecto a la mortalidad de los menores de cinco años en general, es significativamente alto al representar en el 2003, 36% y en el 2012, 20.8%, en el conjunto de los municipios que conforman la región Caribe-Catatumbo y nororiente-Urabá (es importante resaltar que este peso ha venido disminuyendo en el decenio analizado) (Tabla 5).

Tabla 5 Peso de mortalidad por desnutrición y enfermedades infecciosas respecto al total de la mortalidad. Región Caribe-Catatumbo y nororiente-Urabá.

| Años | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Casos | ||||||||||

| Desnutrición | 280 | 239 | 211 | 223 | 218 | 193 | 170 | 122 | 100 | 109 |

| Enfermedades infecciosas | 255 | 167 | 217 | 220 | 249 | 170 | 165 | 133 | 121 | 127 |

| Total Desnutrición más IRA y EDA | 535 | 406 | 428 | 443 | 467 | 363 | 335 | 255 | 221 | 236 |

| Defunciones por todas las causas | 1485 | 1396 | 1504 | 1489 | 1488 | 1373 | 1317 | 1100 | 1102 | 1137 |

| Peso porcentual de las mortalidades por desnutrición y enfermedades infecciosas, con respecto al total de la mortalidad por todas las causas |

36.0% | 29.1% | 28.5% | 29.8% | 31.4% | 26.4% | 25.4% | 23.2% | 20.1% | 20.8% |

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2016b).

Al analizar las defunciones distribuidas por las edades en meses de los menores de un año, y quienes ya tienen entre uno y cinco años, y al estimar el peso que estas defunciones tienen sobre el total de los fallecimientos por todas las causas, se encuentra que, al igual que en el promedio nacional el mayor peso está en quienes tienen entre 6 y 11 meses. El 72.4% de las defunciones de estos bebés se da por causa de la desnutrición y las enfermedades infecciosas (Tabla 6).

Tabla 6 Peso de mortalidad por desnutrición y enfermedades infecciosas respecto al total de la mortalidad. Análisis por meses. Región Caribe-Catatumbo, nororiente-Urabá.

|

Menores de 1 mes |

1 a 5 meses |

6 a 11 meses |

Un año |

2 a 4 años |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Defunciones por todas las causas | 6209 | 2946 | 1610 | 1354 | 1285 |

| Desnutrición | 165 | 451 | 575 | 453 | 296 |

| Enfermedades infecciosas | 92 | 1.006 | 591 | 382 | 190 |

| Desnutrición + Infecciosas | 257 | 1457 | 1166 | 835 | 486 |

| Peso porcentual de las mortalidades por desnutrición más enfermedades infecciosas con relación a las mortalidades por todas las causas |

4.1% | 49.5% | 72.4% | 61.7% | 37.8% |

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2016b).

5.2. Región con menores tasas: región Andina centro

En la parte central de la región Andina se identificaron corredores de municipios en los que no se registraron hechos de mortalidad por desnutrición o enfermedades infecciosas en menores de cinco años, en el periodo estudiado.16 Estos municipios están ubicados en los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca, territorios con características sociales, económicas y geográficas compartidas (Mapa 6).

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2016b).

Mapa 6 Región Andina central, municipios con tasas menores a 50 y que no se registraron casos de mortalidad por desnutrición (2003-2012).

El régimen de tenencia de la propiedad rural y la productividad de la tierra es distinto al de la región antes analizada: la mediana y gran pro-piedad tienen 57.3% del total de las tierras productivas a diferencia de la región Caribe donde este porcentaje asciende a 86.3%. Es la región del país donde hay una de las menores tasas de concentración de la tierra, aún 30.4% del territorio es minifundio y microfundio, destinado a la agricultura.

Esta región tiene una alta proporción de producción agrícola y pecuaria a pequeña y mediana escala. Gran cantidad de alimentos perecederos demandados en las grandes ciudades -62% de las hortalizas, verduras y alimentos perecederos que ingresaron a Bogotá durante 2014 procedían de municipios de Cundinamarca y Boyacá (Dimas, 2015)- se originan en dicho territorio, lo que posibilita la sobrevivencia de la economía familiar, que sostiene una importante dinámica de intercambio mercantil con los grandes espacios urbanos, con lo que se garantiza el abastecimiento de alimentos para el consumo tanto de las familias productoras, como de su entorno.

La evidencia empírica encontrada en esta región y su análisis ratifica una vez más las asimetrías y desigualdades en los desarrollos regionales del país. A diferencia de las regiones con mayores tasas, en la región central la violencia no ha tenido las dimensiones de la que ha vivido el Caribe y Urabá. Los municipios que constituyen esta región tienen una tasa de desplazamiento forzado de 22.43 por cada 1000 habitantes, significativamente más baja que las experimentadas por regiones de mayor mortalidad. En este territorio se registró la menor cantidad de hechos de violencia en los últimos 20 años (Centro Nacional de Memoria Histórica et al., s/f y Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Resulta fundamental destacar que en estos municipios la explotación minera es menor que en las dos subregiones con mayor mortalidad; solamente 18% del territorio está destinado para esta labor, mientras que para la región Caribe y Urabá este porcentaje representa 26% y 92%, respectivamente (Tabla 7). Dicha condición puede garantizar, además, mejores condiciones medioambientales

Tabla 7 Uso de la tierra productiva. Regiones de mayores y menores tazas.

| Región Caribe-Catatumbo Usos del Suelo. Tasas superiores a 300 por cada 100,000 | ||||||||

| Destinación | Has | % | Uso | Has | % | Has | % | |

| Total área concesionada en minería y petróleo* | 1,599,564 | 41 | Minería | 412,884 | 26 | Oro | 24,090 | 6 |

| Carbón | 360,532 | 87 | ||||||

| Otros metales | 28,262 | 7 | ||||||

| Total minería | 412,884 | 100 | ||||||

| Petróleo | 1,186,680 | 74 | ||||||

| Total área agropecuaria** | 902,366 | 23 | Agrícola | 309,512 | 34 | Agroindustria | 209,597 | 68 |

| Otros productos agrícolas | 99,915 | 32 | ||||||

| Total | 309,512 | 100 | ||||||

| Ganadería extensiva | 565,784 | 63 | ||||||

| Infraestructura agropecuaria | 27,071 | 3 | ||||||

| Área de bosque naturales | 1,181,190 | 30 | ||||||

| Otros | 254,180 | 6 | ||||||

| Total área de la región | 3,937,300 | |||||||

| Región noroccidente-Urabá. Usos del Suelo. Tasas superiores a 300 por cada 100,000 | ||||||||

| Destinación | Has | % | Uso | Has | % | Has | % | |

| Total área concesionada en minería y petróleo* | 650,258 | 11 | Minería | 596,521 | 92 | Oro | 140,345 | 24 |

| Carbón | 56,794 | 10 | ||||||

| Otros metales | 399,383 | 67 | ||||||

| Total minería | 596,521 | 100 | ||||||

| Petróleo | 53,736 | 8 | ||||||

| Total área agropecuaria** | 1,966,879 | 34 | Agrícola | 354,038 | 18 | Agroindustria | 209,597 | 59 |

| Ganadería extensiva | 1,553,835 | 79 | Otros productos agrícolas | 144,441 | 41 | |||

| Infraestructura agropecuaria | 59,006 | 3 | Total | 354,038 | 100 | |||

| Área de bosques naturales | 2,882,000 | 50 | ||||||

| Otros | 246,663 | 4 | ||||||

| Total área de la región | 5,745,799 | |||||||

| Región Andina central. Usos del Suelo. Tasas inferiores a 50 por cada 100,000 y municipios que no reportan casos | ||||||||

| Destinación | Has | % | Uso | Has | % | Has | % | |

| Total área concesionada en minería y petróleo* | 263,892 | 11 | Minería | 47,580 | 18 | Oro | 6,227 | 13 |

| Carbón | 32,374 | 68 | ||||||

| Otros metales | 8,978 | 19 | ||||||

| Total | 47,580 | 100 | ||||||

| Petróleo | 216,311 | 82 | ||||||

| Total área agropecuaria** | 831,795 | 34 | Agrícola | 416,974 | 50 | Agroindustria | 209.597 | 50 |

| Ganadera extensiva | 389,867 | 47 | Otros productos agrícolas | 207,377 | 50 | |||

| Infraestructura agropecuaria | 24,954 | 3 | Total | 416,974 | 100 | |||

| Área de bosques naturales | 725,640 | 30 | ||||||

| Otros | 360,245 | 3 | ||||||

| Total área de la región | 2,418,800 | |||||||

Fuente: datos estimados a partir de IGAC y Uniandes (2012) y DANE (2014).

Al retomar el análisis de los datos de mortalidad en los menores de cinco años por las causas analizadas (la desnutrición y las enfermedades infecciosas) y establecer el peso que estas defunciones tienen respecto los fallecimientos por todas las causas, se halló la evidencia de que en los municipios de la Región Andina el peso de la mortalidad por desnutrición y enfermedades infecciosas en los menores de cinco años es mucho menor que en las regiones de mayores tasas. Para el 2003, significó 7.9% y para el 2012 3.8%, en el conjunto de los municipios que conforman la región Andina central (Tabla 8).

Tabla 8 Peso proporcional de mortalidad por desnutrición y enfermedades infecciosas respecto al total de la mortalidad. Región Andina central.

| Años | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Casos | ||||||||||

| Desnutrición | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 |

| Enfermedades infecciosas | 11 | 6 | 14 | 4 | 14 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 |

| Total desnutrición más IRA y EDA | 21 | 11 | 19 | 10 | 21 | 6 | 8 | 14 | 10 | 7 |

| Defunciones por todas las causas | 266 | 301 | 431 | 262 | 267 | 217 | 212 | 283 | 173 | 182 |

| Peso porcentual de las mortalidades por desnutrición más enfermedades infecciosas, con respecto al total de la mortalidad por todas las causas | 7.9% | 3.7% | 4.4% | 3.8% | 7.9% | 2.8% | 3.8% | 4.9% | 5.8% | 3.8% |

Fuente: elaboración propia con base en DANE (2016b).

El resultado de la indagación detallada de las dimensiones que tiene la mortalidad por desnutrición y enfermedades infecciosas con respecto al total de los fallecimientos por todas las causas de los menores de cinco años lleva a afirmar que, al igual que el promedio nacional, el mayor peso está en los niños menores de un año. En esta región se observa una particularidad y es que el mayor peso está en los bebés que tienen el año cumplido, 18.3% (Tabla 9). En la región Andina central se observa que el peso es significativamente menor que en las regiones de mayores tasas, en las que estos porcentajes llegan al 72.4% y 61.7% para los menores que tienen entre 6 y 11 meses y un año cumplido, respectivamente.

Tabla 9 Peso de mortalidad por desnutrición y enfermedades infecciosas respecto al total de la mortalidad. Análisis por meses. Región Andina central.

|

Menores de 1 mes |

De 1 a 5 |

De 6 a 11 meses |

Un año | De 2 a 4 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Defunciones por todas las causas | 1380 | 465 | 153 | 246 | 277 |

| Desnutrición | 7 | - | 4 | 10 | 11 |

| Enfermedades infecciosas | 1 | 25 | 9 | 35 | 23 |

| Desnutrición + Infecciosas | 8 | 25 | 13 | 45 | 34 |

| Peso porcentual de las mortalidades por desnutrición más enfermedades infecciosas con relación a las mortalidades por todas las causas. |

0.6% | 5.4% | 8.5% | 18.3% | 12.3% |

Fuente: elaboración propia con base en DANE (2016b).

Para finalizar, se comparan de manera detallada las particularidades de la estructura de la propiedad rural, y las diferencias de las tasas de mortalidad y el índice de pobreza multidimensional (Tablas 10 y 11).

Tabla 10 Estructura de la propiedad de la tierra. Regiones Colombia (2003-2013).

|

Índice de Gini tierras |

Estructura de la distribución de la tierra | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2002 | 2012 | % Microfundio |

% minifundio |

% mediana propiedad |

% gran propiedad |

|

| Total país | 0.835 | 0.863 | 3.5 | 7.1 | 40.2 | 42.4 |

| Región Caribe | 0.759 | 0.888 | 1.1 | 2.2 | 57.7 | 28.6 |

| Región Urabá | 0.755 | 0.841 | 2.6 | 5.9 | 30.3 | 21.1 |

| Región Andina centro | 0.618 | 0.791 | 12.4 | 17.9 | 40.4 | 16.9 |

Fuente: datos estimados a partir de IGAC y Uniandes (2012) y DANE (2014).

Tabla 11 IPMM y Tasa media anual de mortalidad por desnutrición y enfermedades infecciosas. Municipios que conforman las regiones de mayores y menores tasas.

| Indicadores |

Caribe- Catatumbo |

Noroccidente- Urabá |

Andina centro |

|---|---|---|---|

| Número Municipios | 40 | 30 | 133 |

| Tasa media anual de mortalidad por desnutrición para los menores de cinco años por cada 100,000 |

370.82 | 498.47 | 5.42 |

| Índice de pobreza multidimensional (IPMM) | 0.77 | 0.83 | 0.63 |

Fuente: Estimaciones propias con datos de DANE (2016b) y DANE (2012).

Conclusiones

La investigación demuestra cómo la política económica fundamentada en la extracción minero -energética y la destrucción de la producción agrícola campesina tiene un correlato en la calidad de vida y en la sobrevivencia de los más vulnerables. Es claro que en el análisis por municipios, las tasas más altas de muerte por desnutrición están presentes en los que tienen mayor presencia de minería. Estos son territorios golpeados en mayor proporción por la violencia y el desplazamiento forzado que los municipios en los que las tasas son más bajas.

En los territorios donde se desarrollan grandes proyectos mineros y se generan economías de enclave, el precio de los alimentos es mayor y el impacto de la inflación degrada rápidamente las condiciones de vida de los menos favorecidos. A la implantación de esta dinámica económica, le antecede el vaciamiento de los campos, la destrucción de la producción agrícola y la transformación de las relaciones sociales, mediante la proletarización de los campesinos que se queden allí, de tal manera que la adquisición de los alimentos básicos se relaciona directamente con la capacidad de compra de la población. Otro elemento significativo es la contaminación y destrucción medioambiental que, de manera directa, impacta la sobrevivencia de los menores, causando graves enfermedades respiratorias e intestinales que finalmente terminan con la vida de los menores.

Las grandes diferencias en la estructura de la propiedad de la tierra y el índice de Gini de tierras (que se presentan en la Tabla 10) son punto de partida para el análisis, que permitió observar las diferentes características de las regiones, que en buena medida reflejan los desarrollos desiguales y las asimetrías regionales en Colombia.

El indicador que permite comprender la mortalidad por desnutrición en los menores de cinco años, para todos los municipios estudiados, es el índice de pobreza multidimensional. También es importante el uso del suelo rural y los cambios de dicho uso en los últimos 20 años, la distribución de la tierra en explotaciones minero-energéticas y las particularidades de esa minería, analizando solamente la explotación de oro, carbón y otros metales y las concesiones petroleras.

La correlación establecida entre las defunciones a causa de la desnutrición y el índice de pobreza multidimensional corroboran esta afirmación. Para el país está correlación es de 0.70, con un aumento en algunos casos a 0.98. En términos territoriales, las mayores tasas se concentran en las regiones ubicadas en la periferia del país, zonas olvidadas por el Gobierno central, que presentan precariedad infraestructural en muchas áreas urbanas y rurales, son escenario del más intenso conflicto armado y víctima de la desterritorialización de su población.

Los índices de pobreza de algunas regiones rurales donde aún se mantiene un mínimo proceso productivo de alimentos básicos de pancoger y donde los niveles de insalubridad son menos adversos, se traducen en menores tasas de defunciones a causa de la desnutrición, especialmente en menores; este es el caso de la región centro del país. Las menores tasas se ubican en la zona central del país, municipios pequeños ligados aún a la economía agraria de pequeña producción.

La estructura de propiedad rural productiva en el país y la destinación de dichas tierras a la producción agrícola o para otros usos, la transformación del pequeño campesino en obrero agrícola o en desplazado urbano, se conjugan con el uso intensivo de la tierra para la actividad minera y extractiva de hidrocarburos. Esos tres elementos centrales de transformaciones económicas y sociales que ha vivido el país durante los últimos 20 años constituyen las principales pistas para decantar la causalidad de la mortalidad infantil ligada a la desnutrición y las enfermedades infecciosas en Colombia.

Los hallazgos acerca de la edad en la cual se concentra la mortalidad para los menores de un año muestra que después de los cinco meses se presentan más del 60% de las defunciones. Es mortalidad postneonatal en la que tiene un peso determinante la condición socioeconómica y la influencia de agentes exógenos. De esta manera se valida aún más, el paradigma social utilizado como marco conceptual de análisis en la presente investigación.

text new page (beta)

text new page (beta)