Introducción1

El historiador Bernardo García Martínez, especialista en geografía histórica novohispana, señaló que el estudio del ganado y la ganadería es un tema importante para la historia económica, la del medio rural y la geografía histórica (García Martínez 1994, 11). A ello debemos añadir desde una perspectiva actual que su estudio es clave desde la historia ambiental o del paisaje.

El estudio de este modo de explotación de los recursos en las sociedades de Antiguo Régimen ha estado ligado de alguna manera con el análisis de las actividades agrícolas. Como señala Sergio Guevara (2001, 1), investigador del INECOL (Instituto de Ecología, A.C.), la competencia por la tierra entre agricultores y ganaderos ha sido una constante en la historia, a pesar de que son actividades complementarias.2 Para el caso americano, la particularidad fue que la introducción de la ganadería no se produjo hasta el siglo XVI con la llegada de los europeos, cuando ya había un sistema de explotación de recursos con una larga historia.3 Los efectos de esta introducción y la valoración de los mismos no ha sido completamente uniforme, sobre todo, dependiendo del enfoque concreto de los estudios. En este sentido, para llevar a cabo estos trabajos, los investigadores se han situado desde diversas perspectivas, desde la historia económica hasta la ambiental, afrontado los retos que plantean las distintas fuentes disponibles.4

Entre todas las fuentes disponibles, los mapas novohispanos son una de las más interesantes para estudiar la implantación de la ganadería, sobre todo, desde la perspectiva de la geografía histórica. Estos documentos cartográficos antiguos nos proporcionan, de manera particular, información de utilidad para la reconstrucción del paisaje de la época, aunque debemos ser cuidadosos a la hora de hacerlo. El motivo es que, al igual que otras fuentes, responden a circunstancias determinadas e intereses que marcan su contenido y la información que proporcionan.5

Para el presente artículo nos vamos a centrar en varios mapas en los que pudo recogerse la visión indígena del proceso de establecimiento del ganado en una región de la Nueva España donde tuvo cierto peso esta actividad económica. La zona en concreto es el valle de Matlatzinco. Esta región situada al occidente del Valle de México fue importante desde época prehispánica, entre otros aspectos, por su actividad económica. Así, antes de la llegada de los españoles, la explotación del maíz en la región fue una actividad destacada, debido, por ejemplo, a su peso dentro del tributo entregado a la Triple Alianza. Sin embargo, tras la conquista europea esta actividad se modificó, por un lado, por la caída demográfica y, por otro, debido a la introducción de nuevos productos y actividades. Entre otros elementos, la ganadería se convirtió en este valle desde muy temprano en una empresa importante que contó con la implicación de los nuevos pobladores y también en muchos casos de los pueblos de indios. El interés despertado por este tipo de explotación en la región pudo tener su inicio en las acciones del propio Hernán Cortés, quien desde el conocido como Marquesado del Valle, cuyo centro en la región fue Toluca, comenzó a introducir el ganado en la zona. Otros españoles lo siguieron y se inició una transformación del valle que afectó tanto a la agricultura tradicional como a la explotación de los recursos lacustres. El peso de la ganadería en la zona contribuyó, con el paso del tiempo, a que en tiempos modernos se identificase la región como productora de cárnicos y otros elementos derivados de la cría de animales como el cuero. Por ello, el estudio de las transformaciones sobre el paisaje que implicó la llegada de esta nueva actividad económica a la zona, que se diferencia, por ejemplo, en su cercanía con el Valle de México, de otras (como las del Bajío) en las que también se implantó con fuerza la ganadería, es un asunto de interés que todavía no ha sido del todo estudiado de manera exhaustiva ni desde todas las perspectivas, incluyendo la geografía histórica y la historia del paisaje.

Como hemos señalado, para el presente artículo nos centramos en aquellos mapas que han sido calificados como hispanoindígenas, debido a que contaron con la participación de pintores procedentes de los pueblos de indios, los cuales, más allá del estilo, plasmaron una visión, desde lo local, de las transformaciones del paisaje causadas por la nueva actividad económica. Gracias a la información que arrojan, presentamos un mapa hipotético en el que sumamos varios de ellos. Para su construcción, además de la interpretación iconográfica de cada uno,6 se han realizado ya algunos recorridos de campo y se ha tratado de buscar su correspondencia con la toponimia actual. Sin embargo, lo señalamos como hipotético porque, a nuestro juicio, queda pendiente el trabajo con más fuentes alfabéticas (más allá de los expedientes que acompañan a cada mapa) y cartográficas, junto con otros recorridos de campo que nos permitan manejarlo con mayor seguridad. Pero antes de entrar en materia, debemos señalar unas directrices generales sobre la ganadería en la Nueva España que sitúen el contexto histórico al que nos referimos.

La ganadería en Nueva España y sus efectos

Un hecho aceptado de manera general es que desde muy temprano la explotación ganadera tuvo gran importancia en la Nueva España. De acuerdo con García Martínez, su introducción se produjo en un periodo intermedio respecto al proceso general en el continente, por lo que se apoyó en algunas experiencias previas en las Antillas, pero también tuvieron que enfrentarse a situaciones nuevas (García Martínez 1994, 11).7 En general, todos los autores coinciden en señalar que el ganado se adaptó rápido en los altiplanos centrales, lo que permitió un crecimiento exponencial en los primeros años (Aguilar-Robledo 2001, 11; Crosby 1991, 97-98; Guevara 2001, 2). Respecto a los tipos de animales, parece que los más exitosos, en cuanto a su adaptación y extensión, al inicio, fueron los cerdos y las ovejas (Crosby 1991, 97).8 Sin embargo, dicho crecimiento se fue haciendo más lento con el tiempo, debido a motivos diversos.9 Los primeros animales europeos en llegar, ya en el momento de la conquista, fueron los caballos y los cerdos (Chevalier 1976, 117; García Martínez 1994, 13-15; Matesanz 1965, 536-537).10 Respecto al ganado porcino,11 parece que tuvo bastante éxito por el aprecio que tuvo su carne y por la involucración de la población indígena, aunque pronto dejó de ser una fuente de ingresos importante por la caída de su precio (Crosby 1991, 84-87; García Martínez 1994, 17-18; Matesanz 1965, 537 y 559). Por su parte, la introducción del ganado bovino y ovino fue posterior (Crosby 1991, 86-87; García Martínez 1994, 15).

Esta llegada del ganado tuvo su apoyo en una política favorable de la propia Corona española que buscó favorecer el establecimiento de la cría de animales como modo de explotación económica ya que veía en ella un aliciente para que se fijase la población procedente de la península ibérica (Matesanz 1965, 542-543; Ruiz 1991, 164). Sin embargo, no era suficiente poseer unas cuantas cabezas de ganado para que la explotación ganadera fuese lucrativa. Así, se hacía necesaria la gran escala, es decir, el manejo de gran número de cabezas, para obtener un beneficio; lo que provocó que el crecimiento de la ganadería fuera muy alto a partir de 1538-1540 en el centro de México (Chevalier 1976, 125-126). Estos grandes rebaños implicaron, entre otras cosas, la necesidad de mayores extensiones territoriales destinadas a pastos. Por ello, comenzaron a implantarse regulaciones, entre las que se encontraba la creación de una mesta (Chevalier 1976, 117-119; Ruiz 1991, 164). Paralelamente, también comenzaron los problemas derivados del aumento de los hatos.

La introducción del ganado, en general, tuvo efectos tanto sobre la población indígena como sobre los españoles (García Martínez 1994, 20). En general, respecto a ambos, el historiador Crosby (1991, 121-125) señala la posibilidad de consumir carne, la disponibilidad de materias primas y la fuerza de trabajo. Respecto a la población indígena, es necesario señalar que el descenso demográfico redujo en cierta medida la presión sobre la tierra, lo que a priori evitaba problemas al respecto (Guevara 2001, 3).12 Sin embargo, a partir de la recuperación demográfica a mediados del siglo XVII, comenzaron los conflictos, coincidiendo con la presencia de explotaciones ganaderas plenamente asentadas. Además, el incremento de ganados y su explotación extensiva implicaron, desde un inicio, problemas para los agricultores.

Por otro lado, sí es cierto que los indígenas no vieron necesariamente el ganado como algo negativo, al menos inicialmente. Su actitud tuvo que ver también con un impulso oficial para que los pueblos de indios se involucrasen en la explotación ganadera. Entre otras medidas, la Corona incluyó, entre las instrucciones al virrey Antonio de Mendoza, el encargo de “persuadir a los indios, mediante los religiosos, para que se dedicaran a esta actividad” (Ruiz 1991, 164). Así, ellos se implicaron en la crianza de animales, sobre todo pequeños, como gallinas, pero también de ovejas y cerdos (Crosby 1991, 110-111). Incluso, entre los propietarios de ganado, no sólo había particulares sino también pueblos, por ejemplo, el de Tacuba que poseía 3,000 animales de carga en el valle de Matlatzinco,13 que se destinaban al transporte de leña y maíz (Chevalier 1976, 128). Sin embargo, hubo ciertas restricciones para los indígenas, por ejemplo, respecto a la cría de caballos y yeguas, que tenían prohibida, al igual que su monta (Ruiz 1991, 164).

Más allá de su participación en la ganadería, no podemos obviar las consecuencias negativas que, en general, tuvo la ganadería sobre los pueblos de indios. Los efectos de los animales introducidos por los españoles tal vez fueron más perjudiciales que la propia irrupción de los europeos como propietarios de tierras de cara a la población indígena durante el siglo XVI.14 El ganado causaba fundamentalmente daños a sus cosechas como los que mencionaba fray Francisco de Guzmán, franciscano del convento de San Francisco de Toluca, en 1551, por medio de una carta al rey:

Las cuales provincias [Xilotepec, Toluca y Tepeapulco] y los moradores dellas han padecido de diez y seis años a esta parte muy grandes agravios, y hoy en día los padecen a causa de haber puesto en sus términos muchas estancias de ganados mayores (“Carta de fray Francisco de Guzmán a S.M.” 1975, 167-168).

Los daños a los que se refiere eran sobre las tierras sembradas y las casas. Éstos, según el fraile, llegaban a causar en la provincia de Xilotepec15 que los indígenas abandonasen sus asentamientos huyendo a las montañas. Incluso, en una real cédula de 1555, se llegaba a afirmar que los indígenas “no salían de sus casas porque los toros los corrían y mataban” (Puga 1945, f. 153r). Otro de los efectos, a los ojos de fray Francisco de Guzmán (1975), había sido la disminución de la cosecha de maíz con la consecuente alza en su precio.

Estos daños no se redujeron a una región, sino que contamos con datos similares en otras zonas. En el valle de Puebla-Tlaxcala, por ejemplo, también contamos con diversos testimonios sobre los efectos negativos del ganado. Uno de ellos corresponde a 1600 y se refiere a los daños que causaba el ganado sobre las nopaleras dedicadas a la producción de grana cochinilla.16 Es decir, en los altiplanos centrales, donde se concentraba un alto número de pobladores desde época prehispánica; fue común el abandono de ciertas actividades por los daños de los ganados sin control.

Respecto al ganado que causaba estos daños, generalmente, se ha pensado que era fundamentalmente de tipo mayor. En este sentido, Chevalier afirmaba que “el ganado menor […] no significaba ningún peligro para las cosechas” (Chevalier 1976, 91). Sin embargo, tenemos testimonios de lo contrario. Así, aunque se ha considerado que los cerdos se alimentaban de maíz y desechos (García Martínez 1994, 18-19), hay evidencias de que al menos en algunas zonas, y en ciertos momentos, el ganado porcino se desarrolló mediante piaras que andaban libres por el campo.17 Por ejemplo, el virrey Luis de Velasco ordenó, en 1593, al alcalde mayor de Ixtlahuaca que averiguase sobre los daños que causan los cerdos en las sementeras de los naturales.18 Este daño causado por los cerdos tenía que ver con sus propias características. Crosby define al cerdo que se desarrolló en América como un “galgo-cerdo rápido, fuerte, delgado, autosuficiente, mucho más cercano en apariencia y características a un verraco19 salvaje que a uno de nuestros cerdos del siglo veinte” (Crosby 1991, 85). Por tanto, era un cerdo que se dejaba en relativa libertad, incluso en la ciudad de México (Matesanz 1965, 565, nota 79), y andaba en piaras comiendo lo que encontraba.20

Ante los daños que causaban los ganados, las autoridades españolas trataron de tomar diversas medidas. Chevalier señala que desde temprano hubo una preocupación por “contener la invasión de grandes vacadas que amenazaban con la desaparición de los pueblos indígenas en ciertas zonas cercanas a la capital del virreinato” (Chevalier 1976, 119). Por ejemplo, entre 1542-1545, el virrey Mendoza trató de desplazar el ganado hacia regiones menos pobladas en el Norte (Chevalier 1976, 128) y centralizó el otorgamiento de estancias de ganado (Ruiz 1991, 164-165). La primera medida contribuyó al aumento de las cabezas de ganado en los territorios conquistados en la región de la Gran Chichimeca (Matesanz 1965, 540; Ruiz 1991, 163), pero ello no supuso necesariamente una disminución en otras regiones. Respecto a la segunda, implementó la supervisión de las concesiones con visitas a las zonas solicitadas, pero no fueron del todo efectivas (Ruiz 1991, 165-166 y 171). Por tanto, ninguna de las medidas frenó el avance del ganado en los valles centrales, por lo que continuaron solicitándose y concediéndose estancias para ganado en el centro cerca de los pueblos. Al respecto debemos añadir que el propio virrey Antonio de Mendoza, quien tuvo un fuerte interés personal en el desarrollo de la ganadería, llegó a poner en duda los daños a los indígenas ante su sucesor Luis de Velasco (Ruiz 1991, 166-171).

A pesar de todo, el problema estaba presente y, por ello, el virrey Velasco trató de poner orden en cuanto a la ganadería con mayor determinación (Chevalier 1976, 133). Promulgó leyes destinadas a regularla, señalando, por ejemplo, la necesidad de que los animales estuviesen lejos de los pueblos (Chevalier 1976, 132-133; García Castro 1999a, 255). Así, en 1560, Luis de Velasco ordenó que no se diese en adelante ninguna merced, ni de ganado ni de tierras. Sin embargo, esta medida no tuvo apenas efectos, aunque sí refleja la preocupación que existía. Esta situación, por tanto, no cambió demasiado durante el Virreinato e incluso los conflictos aumentaron con la recuperación de la población indígena a mediados del siglo XVII. Dado que este tema se escapa a nuestro actual objetivo, no ahondaremos más en ello.

Continuando con el panorama general, uno de los requerimientos del ganado era la disponibilidad de pastos, la cual generaba varios problemas. Por un lado, estaba la posible invasión de los terrenos agrícolas, sobre todo, de los pueblos de indios. Por otro, se temía que los pastos cayesen en manos de un grupo de personas, entre ellas, el propio marqués del Valle (Chevalier 1976, 119). Esto último llevó a considerar los pastos situados en 15 leguas alrededor de cada ciudad como pastos comunes y a prohibir expresamente al marqués reservarse montes y pastos (Chevalier 1976, 120).21 La regulación del uso de estos pastos se convirtió en un problema debido a la falta de claridad en muchos casos para que fuese funcional (Chevalier 1976, 120). En un inicio se permitió que los ganados pudiesen utilizar los campos de los indígenas para pasto después de la cosecha (Chevalier 1976, 130). Por ello, el virrey autorizó, por ejemplo, a Villaseca, dueño de ganados en Toluca, hacerlo entre finales de noviembre y finales de marzo (Chevalier 1976, 129-130). Sin embargo, esta postura cambió pronto respecto a las tierras de indígenas y se limitó el uso de éstas para pasto común (Chevalier 1976, 130).

Más allá de las implicaciones sobre las personas y sus actividades, debemos referirnos a los efectos que tuvo sobre el medioambiente y el paisaje. Este tema ha sido analizado en profundidad a través de varios estudios de caso relativos a diferentes regiones de la Nueva España. A nivel general, Crosby (1991, 124-126) hablaba de los efectos devastadores del exceso de pastoreo sobre los suelos, lo que repercutía incluso sobre el propio ganado. En cuanto a los estudios monográficos, Elinor G.K. Melville (1990 y 1997) realizó uno de los trabajos pioneros sobre el impacto medioambiental del ganado en Nueva España, referido al valle de Mezquital. Su tesis se centraba en que la introducción de las ovejas y el rápido crecimiento de esta ganadería provocaron la destrucción del medioambiente de dicha región.22 Sin embargo, otros autores han matizado sus conclusiones al señalar que las modificaciones en la región se remontaban mucho más atrás,23 al igual que en otras. Es decir, en algunos trabajos se ha abusado de una visión mitificada del medioambiente previo a la llegada de los europeos, olvidando la intensiva explotación agrícola y de otros recursos en muchas zonas, sobre todo, de los valles centrales (Denevan 2003). Asimismo, Guevara (2001, 1) afirma, de igual manera, que el impacto del ganado sobre el medioambiente se ha “mitificado” debido a que hay un limitado conocimiento sobre la ecología y el comportamiento de éste.24 En este sentido, el propio autor señala que los ganados europeos ocuparon un espacio “vacío” en zonas de pastizales naturales y bosques densos “cumpliendo la tarea de dispersar frutos y semillas, depredar plántulas y disminuir la biomasa vegetal” (Guevara 2001, 3). En general, éste es un problema bastante común para la historia ambiental.

Respecto a los efectos del ganado sobre el medioambiente, hay uno que de alguna manera vincula su presencia con la agricultura. Nos referimos en concreto a su uso como fuerza de trabajo en las labores del campo. Entre ellas, estuvo el uso del arado al que Crosby (1991, 124) identifica como causante de una aceleración en la erosión y destrucción de suelos. Sin embargo, consideramos que su efecto no se produjo de manera rápida ni por igual en todas las zonas. En este sentido apuntan estudios como el de Rojas (2008, 121-122), quien señala que, en general, las herramientas que implicaban el uso de hierro tuvieron una lenta implantación entre la población indígena por su precio, escasez y limitaciones impuestas. El arado, en particular, comenzó su implantación en las tierras destinadas a productos de alto valor comercial (caña de azúcar y trigo) y de riego, pero pronto se amplió a otras (Rojas 2008, 129-133). Respecto al agotamiento de los suelos que pudo producir el arado, es necesario comentar que algunos autores han señalado la situación prehispánica de explotación intensiva en el centro de México que podría haber llevado a un colapso (Cook y Borah 1979, 129-176; Denevan 2003, 13). Por tanto, si bien el ganado evitó una recuperación del suelo en algunas zonas, que podría haber estado ligada al descenso de la presión por la catástrofe demográfica, el problema ya estaba desde antes (Denevan 2003, 14).

La presencia del ganado en Nueva España significó también una modificación del paisaje más sencilla de rastrear por la aparición de nuevas construcciones vernáculas que no existían hasta entonces.25 Así, comenzaron a aparecer cercas, majadas, chozas de pastores, etcétera. En algunos casos, se permitían estas construcciones a cambio de no usarse la piedra en terrenos destinados a pastos.26 En el siglo XVII, por ejemplo, se señalaba que “corrales y otras construcciones debían encontrarse a una distancia de media legua a una legua por lo menos unos de otros si se trataba de ganado mayor”, aunque en realidad fue mayor, excepto en el Valle de México y Puebla (Chevalier 1976, 144).

Relacionado en cierta medida con lo anterior, el aumento de rebaños trashumantes provocó la necesidad de abrir caminos, cañadas, para llevar a cabo su traslado (Chevalier 1976, 129; García Martínez 1994, 31). Obviamente no sólo se crearon para mover el ganado, sino también mercancías a través de la fuerza motriz animal (García Martínez 1994, 21-23). Por tanto, aunque había vías de comunicación previas (Denevan 2003, 15-16), éstas sufrieron una importante modificación, sobre todo, con la necesidad de caminos para carretas.

Todos estos aspectos en cuanto a la modificación del paisaje los podemos ver en el área a la que nos referimos en este artículo. Antes de pasar a los mapas hispanoindígenas de dicha región, vamos a ver unos detalles de su geografía e historia colonial temprana.

El valle de Matlatzinco: contexto geográfico e histórico colonial

Esta región geográfica se conoce también como valle de Toluca en la actualidad, pero aquí hemos optado por el nombre que se empleaba en la época colonial. El término Matlatzinco parece que ya se utilizaba al menos desde la conquista de la Triple Alianza en el siglo XV y derivaba de dos elementos.27 Por un lado, calificaba a una zona donde los hablantes de matlantzinca28 fueron mayoría entre los pueblos otomianos de esta zona (Béligand 2018, I, 104; Borejsza 2018, 74; García Castro 1999a, 46 y 142; Quezada 1996, 23)29 y, por otro, pudo ser el nombre de la antigua “capital” de este pueblo en la región.30

El valle de Matlatzinco es uno de los dos valles semifríos del alto Lerma.31 Está rodeado por una serie de elevaciones: la Sierra de San Andrés (al norte), el Nevado de Toluca o Xinantecatl y los montes de Ocuilan (al sur), los Montes de la Gavia y las estribaciones del Nevado (al occidente) y la Sierra de las Cruces (al oriente) (figura 1). Lo surcan diversas corrientes de agua, pero destaca el río Lerma y la laguna homónima en el oriente del valle. Desde el punto de vista orográfico, Béligand (2018, I, 36) resalta, siguiendo a Piña Chan, la presencia de dos zonas marcadas en el valle: una plana en el oriente y una con pendientes ascendentes en el occidente.

Esta área ha sido considerada como una región rica en recursos naturales y productiva para la agricultura desde tiempos remotos (Albores 1995, 112-132; Béligand 2018, I, 43-44; Menegus 1991, 41; Rivas 2005, 19; Sugiura 2009, 94; Zorita 1942, 206). Dentro de esos recursos naturales, destaca de manera particular la presencia de una importante área lacustre en el valle alrededor del río Lerma con diversas actividades de pesca, caza y recolección ligadas a la misma (Albores 1995; Béligand 2018, I, 50-54). La explotación del medio natural fue modificándose en función de los grupos que lo habitaron, aunque para los objetivos del presente trabajo sólo nos remontaremos al último siglo de la época prehispánica.

En el último tercio del siglo XV,32 el valle de Matlatzinco fue conquistado, como acabamos de señalar, por la Triple Alianza tras el fin de la guerra tepaneca (Béligand 2018, I, 111-115; Carrasco 1996, 96; Códice Mendoza 1992, fol. 10r; Hernández Rodríguez 2011, 613; Menegus 1991, 47-54; Pérez-Rocha y Tena 2000, 349; Quezada 1996, 45-51; Sahagún 2006, lib. VIII, cap. 1, 431).33 Los efectos de esta conquista están en cierta medida en discusión al menos en cuanto a los movimientos de población y los asentamientos.34 De acuerdo con las fuentes históricas disponibles y los estudios realizados, a partir de entonces, el valle se convirtió en un importante proveedor de alimentos (maíz y frijol) y en un enclave estratégico,35 debido a que se situaba entre el Valle de México y Michoacán (Carrasco 1996, 359; García Castro 1999a, 328). Finalmente, una de las consecuencias del control de la Triple Alianza sobre la zona fue una reorganización de las tierras de acuerdo con las fuentes disponibles (Béligand 2018, I, 124-147; García Castro 1999a, 73-86 y 328; Menegus 1991, 61-66).

Esta nueva situación se mantuvo alrededor de medio siglo hasta la llegada de los europeos. Tras la conquista española de Tenochtitlan, el valle de Matlatzinco no tardó también en caer bajo su poder.36 En un primer momento, Hernán Cortés se quedó con el control de varios lugares en la zona entre los que estaban: Toluca, Metepec, Tlacotepec, Zinacantepec, Calimaya, Tepemaxalco y Teotenango (García Castro 2004, 75). Sin embargo, Cortés fue perdiendo varios de esos lugares que se convirtieron en encomiendas de otros personajes y su control se acabó limitado a Toluca y su zona de influencia que se integró dentro del Marquesado del Valle.37 De manera paralela, se fue estableciendo una nueva administración sobre la base de los corregimientos y los pueblos de indios, junto con las nuevas actividades económicas entre otros elementos (Béligand 2018, I, 44; García Castro 1999a; Gerhard 1986, 180-181; Menegus 1991). En este momento sólo vamos a centrarnos en las actividades ganaderas en el valle de Matlatzinco, aunque la región fue atractiva también para la agricultura lo que implicó una nueva ordenación espacial y un cambio en el paisaje (García Castro 1999a, 283 y 299).

En el Virreinato, como ya señalamos, la introducción de la ganadería en la región provocó el desplazamiento de la agricultura y otras actividades en algunas zonas (Béligand 2018; García Castro 1999a; Gerhard 1992, 151; Menegus 1991). Desde muy temprano los españoles habían visto con interés la presencia de buenos pastos en el valle de Matlatzinco para establecer estancias de ganado mayor y menor.38 Por ello, esta región fue elegida por los españoles para esta actividad, siendo el propio Hernán Cortés el primero en iniciarla (Béligand 2018, I, 342; Gerhard 1986, 181; Menegus 1991, 46). En 1535, comienzan a introducirse los ganados de manera significativa en la región y a mediados de siglo ya había más de 60 estancias (Chevalier 1976, 126-127). Este dato de las estancias procede de una cédula real, de 1555, en la que se hablaba de 150,000 cabezas entre vacas y yeguas que andaban sueltas y causando problemas a los naturales (Puga 1945, ff. 153v; García Martínez 1969, 140).39 La cifra es posiblemente exagerada, pero buscaba reflejar la dimensión de un problema causado por el fuerte interés por implantar la ganadería en el valle. Por otro lado, no fueron los únicos animales40 que se introdujeron ni su distribución fue uniforme por el territorio.

Entre los ganaderos españoles, tenemos de manera destacada al propio marqués del Valle y sus descendientes, pero también encontramos a personajes importantes entre los conquistadores y, después, los grandes burócratas del Virreinato. Algunos de ellos fueron: Alonso de Villaseca, Francisco de Villegas (encomendero de Atlacomulco y Xocotitlan), Gerónimo Ruiz de la Mota (conquistador y encomendero de Chiapa), Juan Altamirano, Juan de Sámano Turcios (encomendero de Zinacantepec), Miguel Hernández, Miguel García de la Banda, Diego Cano Moctezuma (descendiente de doña Isabel Moctezuma) (véase Béligand 2018, I, 341-386; García Castro 1999a, 220, 235; García Castro 1999b, 115-117; Ruz 2016). Varios de estos españoles se fueron asentando en el núcleo urbano de Toluca, donde también se implantó una importante actividad económica ligada a la ganadería como obrajes de lana, zapaterías o tocinerías (García Castro 1999b, 119).

Por otro lado, los pueblos de indios no estuvieron al margen de esta actividad ganadera, a pesar de los daños que recibían por parte de los ganaderos españoles. Ya hemos mencionado que el pueblo de Tacuba poseía ganado en la región destinado al transporte de maíz y leña, pero también los pueblos del propio valle de Toluca tenían explotaciones. García Castro (1999a, 213-214) menciona, por ejemplo, que al pueblo de Xiquipilco se le concedieron 3,511.22 hectáreas (dos sitios de estancia de ganado menor)41 y a los de Atlacomulco42 e Ixtlahuaca43 sendas 1,755.61 hectáreas (1 sitio de estancia de ganado menor). Tampoco es desdeñable el papel de los caciques indígenas en la zona como ganaderos, aunque con menos fuerza en los alrededores de Toluca donde el control de los españoles fue mayor sobre este negocio (García Castro 1999b, 137-139). Un efecto sobre esta población fue que muchos acabaron enganchados como trabajadores en las estancias y otras explotaciones (García Castro 1999b, 130-135).

Sin embargo, la participación de los pueblos en la ganadería no guardaba relación con el daño que recibían de los ganados, generalmente de españoles. En la carta que ya mencionamos antes de fray Francisco Guzmán, éste destacaba que los agravios en la provincia de Toluca eran mayores a los producidos en otras. El motivo para él estaba en que la introducción del ganado en la zona fue mayor y más rápida (“Carta de fray Francisco de Guzmán a S.M.” 1975, 168). Entre otros animales destacó la presencia de vacas y cerdos en las quejas motivadas por los daños causados por el ganado. Ya comentamos anteriormente que en el caso de los cerdos era común que anduviesen sueltos en piaras, lo que provocaba que invadiesen las sementeras indígenas.44 Éste era el caso en 1550 de los habitantes de Xiquipilco contra el tesorero Juan Alonso de Sosa, quien poseía una estancia de ganado menor, aunque no sabemos de qué tipo (Gerhard 1992, 156-157).

Frente a estos daños, una de las primeras medidas que tenemos localizada fue implantada por el virrey Mendoza quien, en mayo de 1550, otorgó una licencia a los habitantes de Tlalchichilpa para construir un corral donde podían encerrar al ganado que dañase sus sementeras para poder después cobrar “rescate, multas y pago de daños” (Gerhard 1992, 158).

Sin embargo, las acciones más importantes fueron realizadas por el virrey Luis de Velasco. Una de las más destacadas en esta región fue la construcción de la denominada cerca general del valle de Matlatzinco para proteger las sementeras de los naturales (Béligand 2018, I, 375-382; García Castro 1999a, 235; García Castro 1999b, 116). Esta construcción se tasó en aproximadamente 17,000 pesos de oro común, los cuales debían pagar los dueños de estancias al igual que sufragar su mantenimiento, aunque se opusieron e iniciaron pleitos para evitarlo (Puga 1945, f. 154r). De acuerdo con Zorita (1942, 147 y 207), que la compara con la albarrada de México,45 esta obra fue sin éxito y los ganaderos no sólo no pagaron por ella, sino que constantemente la destruían para meter a sus ganados a pastar en las zonas de cultivo de los indígenas. Asimismo, afirma que la construcción provocó que los trabajadores abandonasen sus sementeras con el consecuente perjuicio.

Otra de las acciones del virrey Velasco fue la de citar a los dueños de estancias para que le mostrasen sus títulos (Gerhard 1992, 167). En caso de no hacerlo, pretendía expropiarlas, lo que se unía a la prohibición de que hubiese ganado fuera de una estancia que fuese propiedad del dueño de los animales. La consecuencia de no hacerlo era que el ganado acabaría fuera de valle. Sin embargo, ninguna de estas medidas en realidad supuso un cambio en la tendencia hacia el auge ganadero en la región.

Regresando a la decisión de construir la cerca general, el virrey Velasco visitó la región en junio de 1551 y, tras citar a los dueños de estancias y hablar con los religiosos de la zona, ordenó la separación de tierras de indios y españoles mediante dicho cercado (Chevalier 1976, 134; Gerhard 1992, 167; García Castro 1999b, 116; Puga 1945, ff. 153v-154r). De manera más concreta, García Castro (1999a, 220) afirma que buscaba mantener los ganados en los pastizales de las orillas del río Lerma dejando las tierras agrícolas al otro lado de la cerca. Por tanto, si bien por un lado servía para proteger los terrenos agrícolas, también consolidaba la apropiación por parte de los ganaderos de estos terrenos para pastos y provocaba graves daños para las actividades lacustres que venían de la época prehispánica (García Castro 1999b, 115-118). Zorita (1942, 207) señala que dentro de la zona cercada también se apoderaron de tierras para pasto. Así, favoreció el crecimiento de la explotación ganadera en la zona de la cerca en los márgenes del río Lerma. García Castro (1999b, 118) afirma sobre ello que:

en 1570 sólo había siete estancias ganaderas (unas 12,289 hectáreas) dentro del cercado (franja de tierra que era conocida localmente como “La Sabana Grande”) que estaban bajo la jurisdicción del Marquesado en el valle de Toluca. Para 1636 se había duplicado el número de estancias y propietarios (unos 15) en La Sabana Grande (6SEGMe46 + 8.5SEGMa47).

Más allá de este aumento, también es significativo que de las tierras en manos de españoles dentro del Marquesado para 1636, el 72.87 % de ellas se dedicaba a la ganadería (García Castro 1999b, 118-119). Además, los problemas para los pueblos de indios no sólo provenían de los ganaderos, sino también de las actividades agrícolas ya que las concesiones de mercedes arrebataron el uso libre de las tierras.48

Dejando a un lado los efectos de la cerca, debemos señalar que nuestra reconstrucción a partir de los mapas revisados, como veremos a continuación, nos señala que esta construcción iba más allá de los márgenes del río como muestra García Castro (1999a y 1999b). Por otro lado, parece que ya había una construcción previa. En un documento de abril de 1551, se habla ya de una cerca que habían levantado los indios hasta la Sierra Nevada (Gerhard 1992, 165), lo cual nos corrobora la idea de su continuidad hacia esa zona a finales del siglo XVI. Estas cercas previas en cierta medida nos llevan a señalar la necesidad de reconsiderar las afirmaciones de Zorita (1942, 206-207) sobre el proceso de construcción de la cerca.

Asimismo, esta cerca no fue la única, ya que hay constancia de otras en diversas regiones, por ejemplo, en Tepeapulco en 1551 (Chevalier 1976, 134). Incluso, en el propio valle de Matlatzinco, hubo otras construcciones similares como la que había en las cercanías de Zinacantepec (Ruz 2016). Sin embargo, la cerca general del valle de Matlatzinco cuenta con gran cantidad de información relacionada, aunque fragmentada. Así, por ejemplo, conocemos cómo se mantenía, se reparaba y se vigilaba.49 Además, sabemos que todavía en el siglo XVIII había una “cerca general” en las faldas del Xinantecatl o Nevado de Toluca.50 Una de las fuentes para reconstruir esta cerca y otros aspectos vinculados con la ganadería es la cartografía hispanoindígena efectuada fundamentalmente dentro de las diligencias para la concesión de mercedes a finales del siglo XVI e inicios del siguiente.

La ganadería en los mapas hispanoindígenas del valle de Matlatzinco

Dado el importante volumen de información tanto cartográfica como alfabética disponible para la región, para el presente artículo hemos seleccionado este conjunto peculiar de documentos por tres motivos. En primer lugar, como se señaló en nota al pie al inicio, este trabajo se vincula con un proyecto en el que se están analizando de manera particular estas fuentes. En segundo, y relacionado con lo anterior, la peculiar característica de estos mapas nos lleva a analizarlos tratando de buscar de qué manera se plasmaron ciertos elementos desde la perspectiva del contacto cultural. Finalmente, todos ellos se realizaron en un periodo de tiempo bastante corto y muy vinculado con las solicitudes de mercedes de tierras entre finales del siglo XVI y principios del XVII.

Desde un punto de vista conceptual, podemos decir que estos mapas antiguos son representaciones de porciones de la superficie terrestre en las que se señala la ubicación de determinados elementos del paisaje a través de signos abstractos seleccionados por su autor.51 En su mayoría, no fueron confeccionados de manera exhaustiva, al igual que otros mapas, tanto coetáneos como actuales, por lo que no sólo hay subjetividad en los signos empleados sino también en cuanto a lo que recogen. Además, muchos caen dentro de lo que podría denominarse como un croquis desde el punto de vista de la cartografía.

El término hispanoindígena que califica a estos documentos se emplea para referirse a los mapas producidos en la Nueva España entre 1521 y la primera mitad del siglo XVII, donde se mezclaban elementos que provenían tanto de la tradición mesoamericana52 como de la europea. Es decir, se combinaba la representación de algunos elementos, como son los cerros, los edificios y otros, igual que en los denominados códices mesoamericanos, pero también podían usarse convenciones similares a las europeas de la época.53 Más allá de esta característica, son documentos similares a los que se componían también en la península ibérica para los mismos o similares fines.

Estos mapas se elaboraron por diversos motivos relacionados con procedimientos administrativos. Podemos resumirlos a nivel general en tres grupos: mapas de Relaciones geográficas, mapas de solicitud de mercedes y mapas de litigios. Los primeros se realizaron en el contexto de la solicitud en tiempos de Felipe II con el objetivo de conocer con mayor precisión los territorios americanos. La respuesta a la “Instrucción y memoria” que se envió desde la península ibérica incluía, además de un expediente referido a lo que se había preguntado, uno o varios mapas que también se requerían en la misma. Estos mapas de las Relaciones geográficas en muchas ocasiones se realizaron dentro de tradiciones locales y, por ello, presentan una gran diversidad.54

Los mapas de solicitud de mercedes se adjuntaban a las diligencias que elaboraba el corregidor, u otra autoridad local, para que el virrey decidiese sobre la concesión de una merced. Eran documentos confeccionados con rapidez, limitándose a mostrar lo que se requería: la ubicación aproximada de las tierras solicitadas, sus límites y la situación del pueblo de indios más cercano. El objetivo era presentar ante el virrey si esos terrenos estaban baldíos y sin perjuicio para nadie, por lo que también se representaba la situación de las sementeras indígenas (Menegus 1991, 222-225). Los mapas que en general empleamos en este artículo se incluyen dentro de este apartado.

Finalmente, tenemos los mapas de litigios. Estos documentos son muy similares a los anteriores. Tal vez la diferencia más importante es que en muchas ocasiones se realizaban por alguna de las partes en conflicto sin que hubiese una petición previa de la Administración. Asimismo, en ocasiones se presentaba más de un mapa ya que cada litigante entregaba el suyo.

Más allá de la delimitación de las características de este tipo de mapas, debemos referir de manera breve que su estudio ha contado desde hace varias décadas con gran interés por parte de los investigadores, produciéndose un gran empuje a partir de los años setenta.55 En estos trabajos se han aplicado distintas metodologías y enfoques. Desde nuestro punto de vista, se debe primar un enfoque histórico que busque un estudio en profundidad de los documentos y los expedientes con los que se vinculan. Dicho trabajo tendría que culminar con la reconstrucción de la geografía histórica trasladando lo contenido en los mapas antiguos a cartografías actuales, es decir, “mapas históricos”, a la vez que se sitúan en un contexto sociohistórico. En dicha tarea, las nuevas tecnologías apoyadas en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el trabajo de campo, junto al de archivo, han demostrado ser de gran utilidad. A nivel metodológico, debemos tener en cuenta que cualquier propuesta de reconstrucción se debe tratar como una hipótesis que está sujeta a posibles modificaciones, correcciones y adiciones. En este proceso, se toman como puntos de referencia aquellos accidentes geográficos, como cerros y corrientes de agua, que aparecen en el mapa y algunos otros puntos que pueden ser clave como la ubicación de pueblos. En este último caso, hemos procedido a tener en cuenta las iglesias como los centros de los mismos pueblos. A partir de ellos, se ha tratado de proponer la posible ubicación de otros elementos. Para hacerlo, valoramos la posición relativa con los otros elementos del mapa, pero también hemos tratado de buscar otros datos. Así, nos hemos apoyado en documentos cartográficos posteriores, incluyendo los actuales, rastreando los posibles cambios que se han producido en la nomenclatura. Esta estrategia nos ha permitido, por ejemplo, ubicar el molino de Juan de Sámano Medinilla representado en el mapa de 1619,56 el cual se correlaciona con la actual Hacienda del Molino (véase Ruz 2016). Respecto a los caminos, hemos valorado posibles trazados y la probable continuidad hasta la actualidad. Asimismo, el trabajo de campo nos ha permitido proponer la posible ubicación de algunas tierras teniendo en cuenta su posición relativa, extensión y finalidad. Todo ello, además, se ha realizado sin olvidar el expediente que acompaña a estos mapas y otros documentos alfabéticos coetáneos.

En el caso del presente artículo, por las limitaciones de espacio, no vamos a entrar en exponer el estudio tan detallado porque son varios los documentos a los que nos referimos. El objetivo, como se señaló, es mostrar la información que nos arrojan estos mapas hispanoindígenas para acercarnos a la reconstrucción del paisaje novohispano del valle de Matlatzinco, en concreto, del centro del mismo alrededor de Toluca. A partir de ellos, hemos confeccionado una propuesta de reconstrucción global del mapa histórico de la región entre los siglos XVI y XVII. Veamos brevemente cuáles son los documentos empleados.

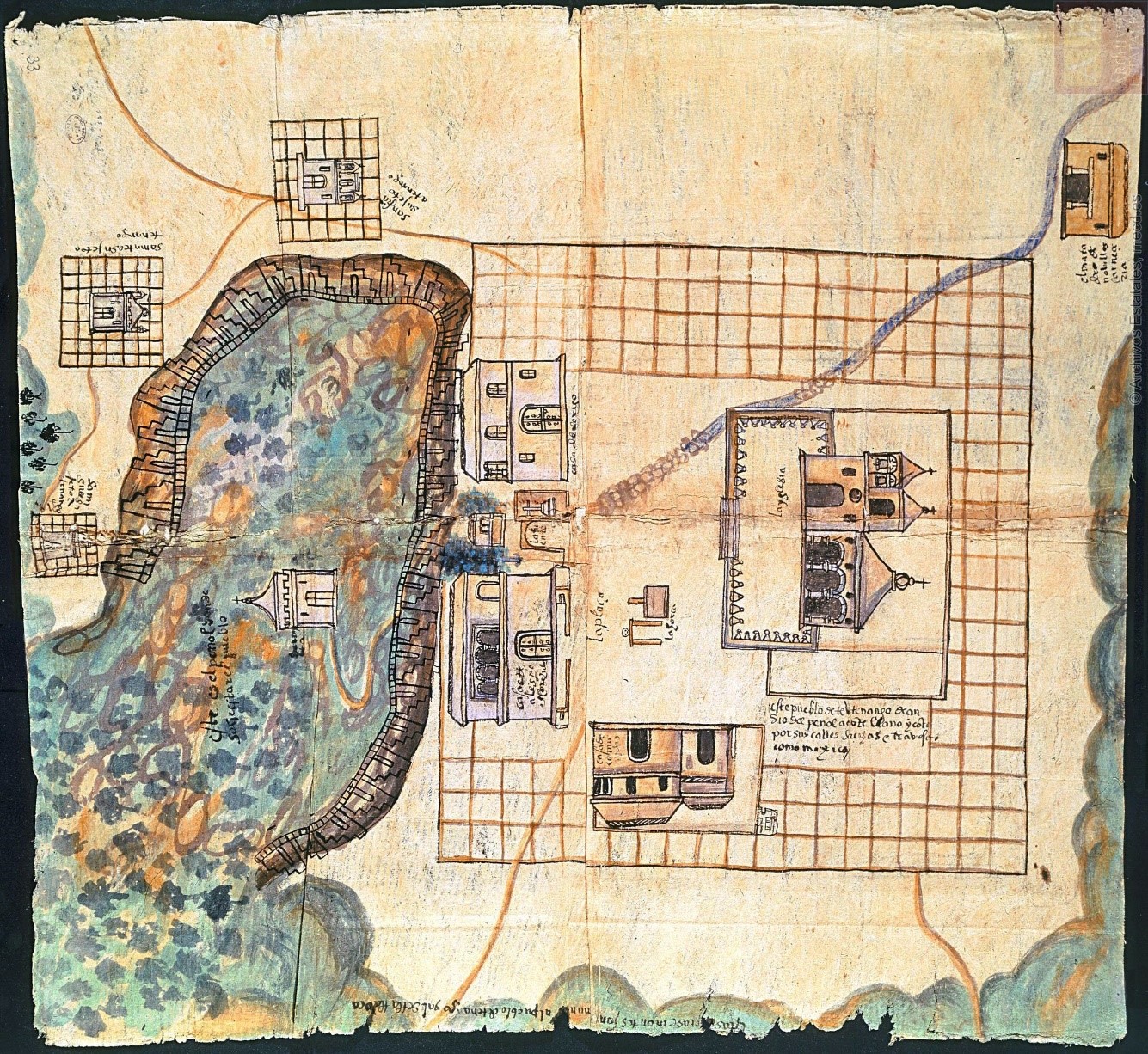

En cuanto los mapas de las Relaciones geográficas, se conservan de la región los de Teotenango57 y Atlatlauhca.58 Respecto a su estilo, ninguno de los dos cuenta con la presencia de muchos rasgos propios del estilo indígena. Sólo encontramos unos pequeños detalles en la representación de un cerro de Atlatlauhca59 o de las “almenas” del sitio arqueológico de Teotenango que recuerdan la representación de su topónimo en el Códice Mendoza (1992, f. 10r). Respecto a los elementos vinculados con la ganadería, tampoco contienen mucha información, pero sí hay un detalle importante que es la presencia de un matadero situado al noreste de Teotenango (figura 2). La glosa nos indica que era el matadero de novillos y carnicería, pero no tenemos más información por el momento de este edificio.

Fuente: AGI, Mapas y planos, México 33.

Figura 2. Detalle del mapa de la Relación geográfica de Teotenango

Respecto a los mapas de solicitud de mercedes y litigios, debemos indicar que no tenemos constancia, por el momento, de los segundos dentro de la categoría de hispanoindígenas. Por tanto, nos vamos a referir sólo a mapas de solicitud de mercedes. En cuanto a ellos, podemos señalar que no son demasiados, pero encontramos que cubren gran parte del espacio del valle de Matlatzinco debido a que proceden de diferentes lugares. Asimismo, todos ellos corrresponden a una misma franja de tiempo entre el último tercio del siglo XVI y el primero del XVII. Esto nos permite ubicarlos cercanos en el tiempo a la información de las Relaciones geográficas y poder armar así nuestro mapa tentativo.

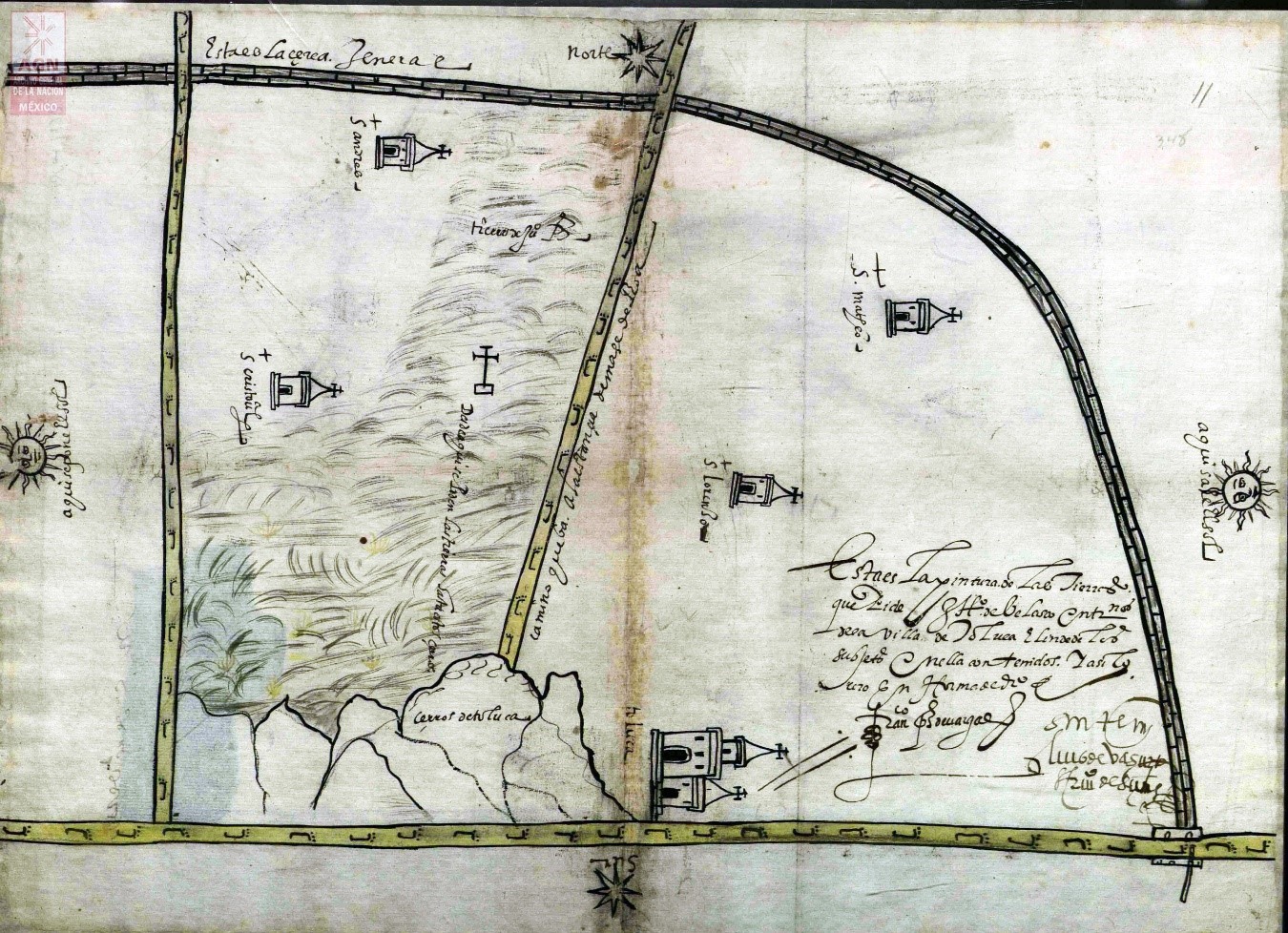

Si nos centramos en la representación de elementos relativos al ganado, hay uno que sobresale: las cercas. Como ya mencionamos en el apartado anterior, a mediados del siglo XVI, el virrey Luis de Velasco ordenó la construcción de la denominada cerca general del valle de Matlatzinco. A partir de lo que indican las fuentes, como una cédula real recogida por Puga (1945, f. 154r), se ha considerado que la cerca general tenía una longitud de 10 leguas, algo más de 40 kilómetros (García Castro 1999a, 220).60 Sin embargo, las medidas que nos arrojan los tramos representados en los mapas superan los 60 km, sin tener en cuenta la doble cerca alrededor del río Lerma representada por García Castro (1999b, 154), la cual podía tener unos 13-15 km en cada lado. Desde entonces, se produjeron distintos documentos donde se menciona. Entre ellos están los mapas de solicitud de mercedes empleados aquí, los cuales recogen una extensa área desde el oriente del valle hasta las faldas del Nevado de Toluca, rodeando toda la zona central. Los mapas a los que nos referimos se relacionan con Toluca,61 Almoloyan62 y Zinacantepec (figura 3).63

Fuente: AGN, fondo MAPILU: Mapas, Planos e Ilustraciones, 1878.

Figura 3. Diversos mapas con la presencia de la cerca general: a) Toluca

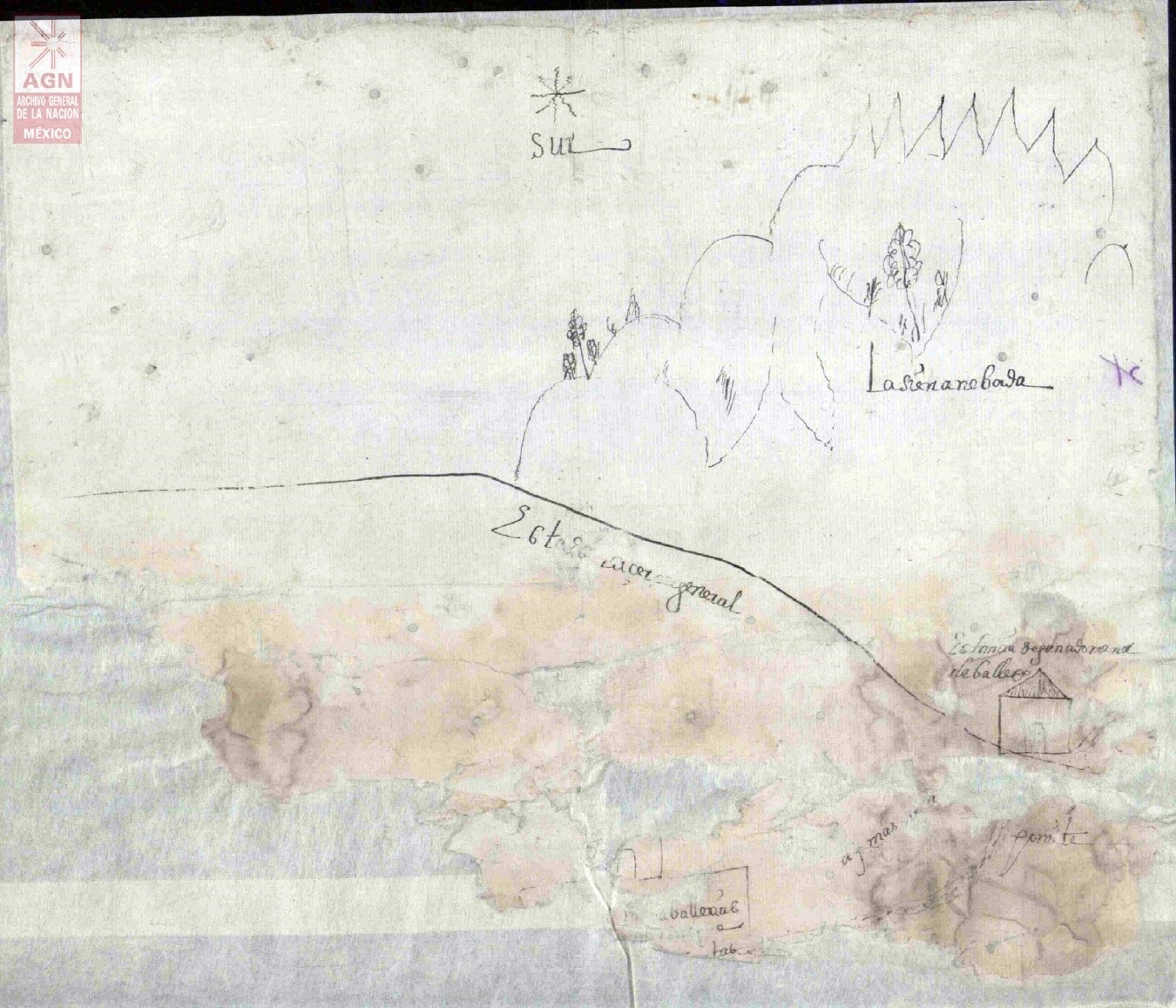

Si bien no es un mapa calificado dentro del grupo que nos interesa, contamos con uno del sur de Tlacotepec realizado en el año 1578 por una solicitud de cuatro caballerías (figura 4).64 Lo importante de este documento es que nos marca la situación de la cerca general en las faldas del Nevado de Toluca. Todos estos mapas nos permiten ubicar esta construcción que buscaba dejar fuera al ganado más allá de la propuesta de García Castro (1999b, 154), quien la limitaba a un arco alrededor de Toluca. Éstos son documentos producidos en el último tercio del siglo XVI, lo cual nos señala que más allá de los problemas que había para el mantenimiento de la cerca, señalados por Zorita (1942, 206-207) y diversos documentos de archivo, la cerca llevaba en pie más de cuarenta años respecto al primero de los mapas.65

Fuente: AGN, fondo MAPILU: Mapas, Planos e Ilustraciones, 1946.

Figura 4. Mapa de solicitud de merced en las faldas del Nevado de Toluca

Entre esos problemas estaba el del trabajo de los indígenas en la construcción y reparo de la cerca, el cual iba más allá de si pagaban o no los ganaderos. Como se trató de marcar en los mapas de Toluca,66 la cerca estaba construida de adobe,67 por lo que las inclemencias del tiempo, sobre todo, las lluvias ocasionaban constantes desperfectos. En esta construcción se marcaron puertas en los mapas de los alrededores de Toluca sobre los caminos que iban hacia México e Ixtlahuaca.68 Respecto a estas puertas, en 1551, se hablaba de tres puertas grandes en la cerca que se cerraban con talanqueras (Gerhard 1992, 165).69 En los mapas consultados, únicamente tenemos dos: una en el camino de Toluca hacia México y otra en el que llevaba hacia Ixtlahuaca. No sabemos por el momento si estas puertas llegaron a tener alguna otra utilidad, como la del control de paso de mercancías, más allá de impedir el libre paso de los ganados.

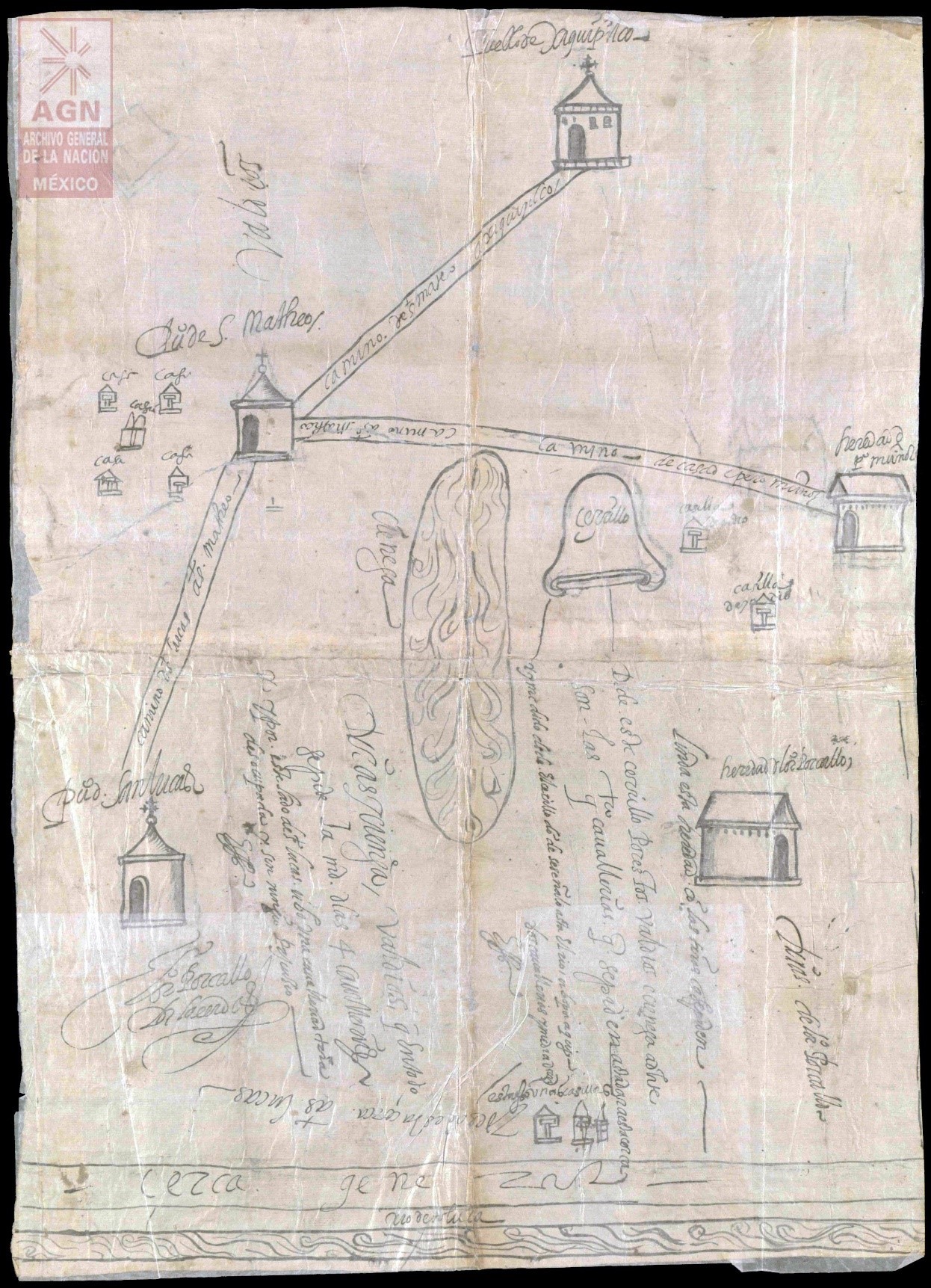

Respecto a Ixtlahuaca, debemos señalar que hay mapas de solicitudes de mercedes que refieren a una “cerca general”, la cual se situaría más al norte que la que hemos representado.70 Lo mismo ocurre con la cerca que se refiere en documentos de Xiquipilco (figura 5),71 aunque podría ser la que representa García Castro al otro lado del río Lerma.

Fuente: AGN, fondo MAPILU: Mapas, Planos e Ilustraciones, 2071.

Figura 5. Mapa de solicitud de merced de Baltasar Dorantes de Carranza en los alrededores de Xiquipilco

Por otro lado, la cerca además de la valla se compuso por una zanja. En uno de los mapas aparece referida la que servía de límites entre Toluca y Metepec.72 Sin embargo, no sabemos si había otras zonas con zanja en lugar de valla.73

Además de la cerca general, tenemos la presencia de otra valla construida alrededor de las sementeras de Zinacantepec también para protegerlas de los ganados.74 De nuevo en ella se marcaron las puertas que se situaban sobre dos caminos que partían rumbo a Toluca.

Fuera de estas cercas, no tenemos mayores menciones al ganado en los mapas analizados. Podríamos señalar la posible vinculación de los caminos con el ganado, sobre todo, en el que se dirigía a Michoacán representado en el mapa de Almoloyan, ya que se pintaron herraduras, es decir, era un “camino de herradura”.75 Respecto a esta vinculación entre el ganado y los caminos, cabe señalar que Zorita (1942, 207) menciona que había mucha circulación por la zona camino a México para pesarlo, lo que provocaba también daños en las sementeras.

Además, aparecen representadas en los mapas algunas estancias, sin indicar si eran de ganado mayor o menor. Fuera de esto, lo más reseñable es que, gracias al expediente que acompaña al mapa, sabemos que dentro de la cerca también había áreas destinadas al pasto común al sur de San Pedro Totoltepec y que tal vez por ello se pintaron hierbas en una zona.76

A partir de esta información, presentamos una propuesta hipotética de reconstrucción de la cerca general que iría desde el oriente del valle hasta las faldas del Nevado de Toluca y del resto de elementos (figura 6). Hemos dejado sin recoger la información del mapa de la Relación geográfica de Teotenango para poder dar mayor detalle a este aspecto. La cerca aparece con trazo discontinuo donde proponemos una reconstrucción ante la ausencia de mapas antiguos. Como se puede apreciar, su extensión es mucho mayor a la propuesta por García Castro y supera lo referido en las fuentes alfabéticas. Es por ello que merece una investigación que supera lo aquí expuesto. En el mapa se marcó también la cerca situada al oriente de Zinacantepec y los caminos referidos en los documentos antiguos. Por otro lado, hemos representado las solicitudes de mercedes (estancias de ganado y caballerías para agricultura). También aparecen las diversas propiedades de españoles que refieren los mapas, entre las que había estancias de ganado, casas y heredades.

Conclusiones

Hay diversos trabajos que han tratado de referirse al impacto de la ganadería en Nueva España. En concreto para el valle de Matlatzinco, podemos referirnos a los de Menegus, García Castro y Béligand, entre otros. En el presente artículo hemos tratado de acercarnos a esta problemática desde la perspectiva de los cambios en el paisaje a través de la información de los mapas hispanoindígenas. Consideramos que era relevante este enfoque porque nos muestra en parte la percepción que hubo en un momento determinado. Además, nos ayuda a ir construyendo la geografía histórica de la zona.

Del análisis de los mapas, podemos inferir que para el área que se recoge en éstos, la construcción de la cerca general fue de suma importancia y, por ello, quedó marcada en la concepción de la región. Así, era un referente clave, como también se puede apreciar en los documentos alfabéticos.

García Castro ha sido quien más a fondo se ha referido anteriormente a la construcción de la denominada cerca general y su mantenimiento (García Castro 1999b). Como ya hemos señalado, ésta fue una de las soluciones que implantó el virrey Velasco en la zona para la protección de las sementeras indígenas. Una de sus intenciones, a juicio de García Castro, fue “crear el primer espacio territorial exclusivo para el desarrollo de las actividades económicas de la población española en este valle” (García Castro 1999b, 116). Este autor reconstruyó tentativamente los más de 40 km de largo que tenía esta doble cerca situada en ambos márgenes del río Chignahuapan o Lerma, que se conocía como “cerca general” y señala las consecuencias generales de dicha construcción. La principal, o más visible, fue la modificación del paisaje en la zona, junto a la creación de una zona de pastos entre ambos trazados y junto al curso del río. Otra fue la obligación que se creó para los pueblos en cuanto a su mantenimiento y adecuación. En nuestro caso, gracias a la información de los mapas, hemos podido ver que la cerca era mucho más extensa y que se prolongaba, al menos, hacia el oeste y el sur. Este hecho modifica las interpretaciones sobre la construcción y su trascendencia. A partir de ello, consideramos necesario ahondar en su investigación para valorar sus efectos, entre los que estaba su éxito para frenar el ganado. Asimismo, pretendemos abordar otras cuestiones, como el trabajo que requirió su construcción y mantenimiento, en las que se integrará la perspectiva espacial a la hora de analizarlas.

En los mapas analizados, aunque se supone la intervención indígena en su confección, apenas vemos la presencia de elementos relacionados con sus poblaciones y sus zonas agrícolas. Así, sólo en uno de ellos, correspondiente a la cabecera de Zinacantepec,77 se representaron las sementeras indígenas con la intención de protegerlas frente a la concesión de mercedes. Sin embargo, estos documentos no nos dan información de otras zonas, por ejemplo, al este de Toluca, donde había varios asentamientos indígenas y se solicitaban terrenos bastante amplios.78 el momento tampoco hemos podido corroborar la extensión de las propiedades marcadas en el mapa como “propiedades de españoles”, ya que al ser sólo referencias no hay información al respecto. Sin embargo, sí podemos afirmar que parece evidente la presión que había alrededor de todos esos pueblos de indios dentro de la zona de la cerca.

Respecto a la utilidad de la cerca general, el mapa que hemos reconstruido nos indica la presencia de alguna estancia de ganado entre Zinacantepec y Toluca en la zona montañosa. Esta estancia y probablemente otras explotaciones no referidas en el mapa, pero sí en la documentación alfabética, llevó a la construcción de una cerca para proteger las sementeras de Zinacantepec. Al respecto es probable que fueran de ganado menor (cerdos) en general, pero debemos profundizar en ello. Asimismo, la información con la que contamos nos señala que la importancia de la cerca general en la zona del Nevado de Toluca y sus alrededores tenía que ver con el aprovechamiento de las laderas como pastos. Por tanto, esa sería otra zona de importancia para la ganadería, lo que podemos corroborar en mapas más tardíos donde se representaron otras construcciones como majadas vinculadas con dicha explotación.79

En resumen, lo presentado hasta aquí es por ahora una reconstrucción hipotética de la zona entre finales del siglo XVI y principios del XVII que debe ser contrastada con otras fuentes y con el trabajo de campo para poder elaborar una propuesta de los cambios que sufrió su paisaje durante el Virreinato. Asimismo, quedan muchas preguntas por resolver como la ubicación y el tipo de explotaciones ganaderas. A modo de ejemplo, acabamos de señalar la presencia de mapas más tardíos de las laderas del Nevado de Toluca que nos ayudarían a entender la presencia de la cerca en sus faldas.80 Asimismo, esperamos que la documentación alfabética nos sea de utilidad para marcar si había alguna especialización por zonas, por ejemplo, en cría de cerdos, mulas o vacas, más allá de señalar la separación agricultura y ganadería. Por tanto, consideramos que se trata de un problema de investigación relevante y de un caso en el que todavía queda mucho por trabajar.

text new page (beta)

text new page (beta)