Introducción

En 1921 fue creada la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la intención de ampliar la jurisdicción de la anterior Secretaría de Instrucción de manera que pudiese abrir y controlar escuelas federales en los estados. Cuando se preveía la posibilidad de conflictos con los gobiernos estatales y municipales, quienes se habían resistido en décadas anteriores a diversos intentos de centralización, se enfatizaba que la acción de la SEP sería complementaria y compensadora. Sin embargo, la expansión de las escuelas federales y el eventual reparto que se dio entre éstas y las estatales o municipales, nos lleva a hablar del periodo 1921-1957 como una etapa de centralización por parte del gobierno federal (con el desplazamiento de los poderes locales), proceso que se conoció en su tiempo como "federalización".1 La historiografía educativa para 1921-1940 ha centrado su atención en esta expansión de las escuelas del gobierno federal y, en especial, en su papel negociador con las comunidades locales, y con los gobiernos estatales, como parte de la construcción del Estado nación posrevolucionario.2

A pesar de la riqueza de los estudios existentes, falta precisar varios aspectos del proceso de federalización que comenzó con la creación de la SEP. Aquí presento un análisis de la distribución de las escuelas federales de la sierra norte de Puebla desde la firma del convenio entre la SEP y el estado de Puebla en 1922 hasta 1942. Pregunto si estas escuelas llevaron a cabo una función complementaria y compensatoria frente a la red escolar existente, y qué tanto atendió la SEP a las zonas más rurales y aisladas. Se trata de abonar a una discusión que nos permita entender mejor los límites del avance federal y la importancia de los aportes de las localidades para sostener las escuelas.

Para responder estas preguntas necesitamos conocer las escuelas de las décadas anteriores. Como la documentación está dispersa en alrededor de 20 cabeceras distritales y más de 200 cabeceras municipales, aquí me centro tan sólo en dos distritos de la región conocida como sierra norte de Puebla: Zacatlán y Zacapoaxtla, aunque ocasionalmente me refiero a otros distritos cercanos. No son casos representativos del estado de Puebla, ni del conjunto del país, pero espero que el análisis detallado que presento permita a los estudiosos hacer comparaciones con otras regiones. La zona aquí estudiada destaca por su apoyo al liberalismo y por el desarrollo de una red escolar municipal amplia en la segunda mitad del siglo XIX, la cual entró en crisis en la década de 1910 por la violencia revolucionaria y la abolición de las contribuciones personales en 1917 (incluyendo el impuesto de escuelas llamado contribución de Chicontepec y que en Puebla administraban los municipios). En la sierra, el gobierno estatal sostuvo pocas escuelas y no siempre pagó con puntualidad a los maestros. Dado el empobrecimiento de las tesorerías municipales, y el poco impulso educativo del gobierno estatal, cabría esperar una presencia importante de escuelas federales.3 Veremos a lo largo de este texto qué tipo de presencia hubo.

Antes de la creación de la SEP, 1875-1921

Para 1875 se reportaba que México contaba con una escuela por cada 1,110 habitantes. Era un número favorable comparado con 1 escuela por cada 1,316 en Austria, o 1 por cada 2,056 habitantes en Portugal, si bien estaba lejos de la impresionante ratio de 1 escuela por cada 277 habitantes que había en Estados Unidos. Dentro del país, el estado de Puebla ocupaba un buen lugar con 1 escuela por cada 809 habitantes. En aquel momento, los municipios sostenían la gran mayoría de estas escuelas.4 Durante el Porfiriato, muchas entidades centralizaron la colecta y redistribución de recursos para la educación pasando de los municipios al gobierno estatal. Esto significó, al menos para los casos más conocidos, como el Estado de México y Tlaxcala, el cierre de las escuelas de las localidades más pequeñas a favor de localidades mayores en las cabeceras y las zonas urbanas.5

Sin embargo, en Puebla, los municipios retuvieron el control de la contribución de Chicontepec dedicada a las escuelas, la cual era administrada no sólo por cada cabecera municipal, sino incluso por cada localidad con el estatus de pueblo (los pueblos contaban con una junta auxiliar, a semejanza de la junta municipal de la cabecera, incluyendo un tesorero y un regidor de instrucción). Esto permitió que para finales del siglo XIX y principios del XX no sólo se mantuviera la buena ratio de escuela-población indicada arriba para 1875, sino que aumentó el número de escuelas. Lo normal era que todas las cabeceras y todos los pueblos tuvieran una escuela de niños y una de niñas, pero, además, algunos barrios y rancherías comenzaron a abrir escuelas de niños o escuelas mixtas.

Tras la abolición en 1917 de la contribución de Chicontepec, el gobierno de Puebla intentó hacerse de otros recursos para mantener abiertas las escuelas, esta vez bajo control estatal en lugar de municipal. Sin embargo, la situación económica y política no lo permitieron. Durante la década de los veinte hubo más de una decena de gobernadores y las promesas que recibieron los ayuntamientos del estado de que se sostendría un maestro y una maestra en cada cabecera, sólo en algunos casos se cumplieron. Por lo general, el estado se las arregló para mantener una escuela de niños y una de niñas en las ex cabeceras de distrito (21 en total para todo el estado), pero no proveyó fondos regulares al resto de cabeceras municipales.

Mientras tanto, muchas comunidades de la sierra norte organizaron sus propios "donativos voluntarios" para sostener las escuelas. Éstos funcionaron en la práctica de manera muy parecida a la extinta contribución de Chicontepec, si bien, el marco legal había cambiado completamente.6 Es importante tomar en cuenta este tipo de financiación porque, especialmente durante los años veinte, hubo un número considerable de escuelas sostenidas por donativos, las cuales el gobierno del estado inspeccionaba e incluía en sus listados. Es muy probable que las cifras de escuelas estatales de dichos años (las examinaremos más adelante) incluyeran, además de las sostenidas por fondos del tesoro estatal, a estas escuelas sostenidas por la comunidad. Si tomamos en cuenta los expedientes de escuelas federales con documentación que abarca desde 1926 hasta 1970, vemos que a lo largo de estas décadas, en varios municipios, ante la falta de recursos de otras fuentes o por los conflictos con el sistema federal, muchas comunidades se valieron en distintos momentos de la colecta de contribuciones o cooperaciones directas para pagar el sueldo del maestro.7

Tras la llegada de la SEP a Puebla

En mayo de 1922 se firmó el convenio entre la SEP y el gobierno del estado de Puebla. A continuación examinaré las cifras disponibles de escuelas y maestros estatales y federales entre 1922 y 1942. Éstas muestran el avance innegable de las escuelas federales. Pero una vez que pasemos a examinar cifras y datos más precisos para los distritos de Zacatlán y Zacapoaxtla y, en particular, para los municipios de Huehuetla y Cuetzalan, veremos las limitaciones de dicho avance.

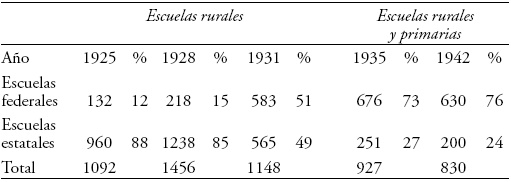

El convenio para Puebla propuso abrir 300 escuelas federales en el primer año, pero para 1923 sólo había 80.8 Sin embargo, durante la década, el número siguió creciendo y entre 1928 y 1931 pasó de 218 a 583 escuelas rurales federales. Mientras tanto el gobierno estatal partía de un buen número de escuelas rurales (960 en 1925), pero no conseguía siquiera un mínimo de estabilidad. A lo largo de la década de los veinte el peso relativo de la federación fue aumentado mientras el número absoluto y relativo de escuelas estatales disminuía. Por otra parte, si comparamos el número de escuelas estatales con el de maestros estatales cuadros (1 y 2), encontramos el extraño dato de que en 1928 y 1931 había aproximadamente dos escuelas por cada maestro, por lo que parece probable que el número total de las escuelas estatales incluyera a las sostenidas por donativos, mientras que las cifras de maestros sólo incluyeron a los pagados por el estado.9

Fuentes para cuadros 1 y 2: Noticia Estadística sobre la Educación Pública de México correspondiente al año de 1925, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1927; Noticia Estadística sobre la Educación Pública de México correspondiente al año de 1928, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1930; Memoria que indica el estado que guarda el Ramo de Educación Pública el 31 de agosto de 1931, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1931. Para los años 1935 y 1942: Secretaría de Economía Nacional-Dirección General de Estadística (SEN-DGE), Puebla en Cifras, 1940, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1944.

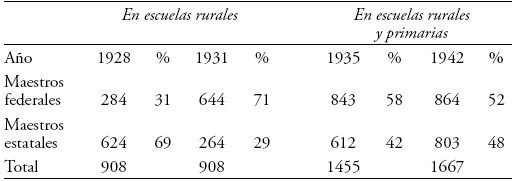

Cuadro 2. Número de maestros. Estado de Puebla

En los cuadros 1 y 2 vemos que el número de escuelas y maestros federales creció significativamente entre 1928 y 1931. Los números de maestros estatales y federales prácticamente se invierten: 624 estatales contra 284 federales en 1928, comparados con 644 federales y 264 estatales en 1931. De hecho, si las cifras son exactas, el número de maestros que perdió el estado es idéntico al número de maestros que ganó la federación: 360. En el contexto de crisis del ejecutivo estatal, y al percibir los maestros la posibilidad de mayor seguridad para el pago de sus sueldos por parte del ejecutivo federal, lo más probable es que el cambio en las cifras se deba principalmente al trasvase de maestros que abandonaron el sistema estatal para incorporarse al federal. Los egresados de la nuevas normales rurales sostenidas por la SEP también deben haber contribuido al aumento del número de maestros federales, si bien, es probable que este aumento fuera más fuerte después de 1931, al aumentar el número de egresados de las normales rurales en el estado de Puebla.10

Por otra parte, la pérdida de maestros estatales fue acompañada de la caída en el número de escuelas estatales. Los motivos personales y profesionales de los maestros, así como los intereses políticos de los ejecutivos federal y estatal, quizá también explican por qué la suma total de maestros (estatales y federales) aumenta entre 1928 y 1942 mientras que el número total de escuelas en el mismo periodo disminuye cuadros (1 y 2). Independientemente de lo que sucediera con el número de escuelas, con el crecimiento del magisterio muchos aseguraban su sostenimiento con un puesto y los gobiernos obtenían una clientela. Esta diferencia entre escuelas y maestros también indica que, muy probablemente, los números perdidos de escuelas eran los de las localidades más pequeñas, mientras que las más grandes y urbanas se veían favorecidas con escuelas que cada vez tenían un mayor número de maestros.11 Por último, debemos tomar en cuenta que ya desde finales del siglo XIX se había introducido el ideal de la escuela graduada de "organización perfecta" por el cual cada establecimiento debía contar con todos los grados de primaria y con un profesor para cada grado. Tal ideal estaba a favor de concentrar las escuelas en las localidades más grandes y urbanas y así poder contar con mayor número de profesores por escuela.12

Hay una precisión adicional que hacer al crecimiendo del número de escuelas federales entre 1928 y 1931. Un informe del director de Educación Federal de Puebla al gobernador, fechado en 1930, dio cifras más detalladas que las presentadas por la SEP en sus noticias estadísticas. Confirmó el número de 218 escuelas federales (que incluía una misión cultural y una normal rural), de las cuales 200 eran escuelas rurales. Pero además, señaló la existencia de las escuelas "de circuito" o "comunales": éstas ascendían a 530, eran impulsadas e inspeccionadas por la SEP, pero sus maestros eran pagados por los pueblos y sólo ocasionalmente recibían una pequeña ayuda económica de la Secretaría.13 Si bien, la SEP se propuso desde 1930 conseguir que las escuelas de circuito desaparecieran como tales, para ser financiadas por la federación y el estado, no he encontrado datos claros de lo que sucedió con ellas en Puebla y si realmente llegaron a ser pagadas por cooperación federal-estatal.14 Tomando en cuenta que para 1930, si excluimos las escuelas de circuito, sólo había 218 escuelas federales, mientras que tan sólo un año después, en 1931, se reportan 583, cabe imaginar que este importante ascenso se dio, al menos en parte, gracias a la contabilización de las escuelas de circuito en los totales federales, aunque la SEP no estuviera pagando los salarios de los profesores. Arriba ya tomamos en cuenta que buena parte de esta subida probablemente se debió a la federalización de escuelas estatales con sus respectivos maestros. En cuanto al número de escuelas de circuito y su participación en el total de las escuelas federales cabe pensar que fue muy variable puesto que dependía de la disposición de recursos y la voluntad de los pueblos, así como de si éstos veían la posibilidad de obtener en algún momento fondos estatales o federales. Por ejemplo, en diciembre de 1933, el gobierno del estado reportó 101 escuelas "comunales" (es decir, sostenidas por la propia localidad) para todo el estado, mientras que en diciembre de 1935 reportó sólo 40. Para la sierra norte en 1931 se reportaron 48 escuelas de este tipo en los distritos de Tetela, Zacapoaxtla y Zacatlán (no hay datos para los otros 4 distritos), mientras que en 1935 reportaron tan sólo 19 para el conjunto de la sierra (los 7 distritos).15

En cualquier caso, de la misma manera que, al menos desde 1925, el gobierno del estado incluyó en sus estadísticas las escuelas sostenidas por "donativos voluntarios", más tarde llamadas "escuelas comunales", tenemos que la federación, al menos por un tiempo, incluyó en sus estadísticas las escuelas de circuito pagadas por los pueblos. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que este tipo de escuelas, sostenidas casi exclusivamente por las localidades, fácilmente podía ser invisibilizada, al asimilarse a estadísticas estatales o federales que pocas veces (y sólo en la documentación interna a la administración) aparecen desglosadas. Así pues, si bien las escuelas pagadas por los pueblos tuvieron una existencia un tanto precaria, sin estudios locales detallados que abarquen toda la región es difícil saber si durante los años treinta hubo una disminución importante de este tipo de escuelas, o si la disminución es sólo aparente puesto que fueron reportadas como parte de las escuelas estatales o federales. De todas formas, su presencia es innegable y más abajo veremos con más detalle su importancia para los municipios de Cuetzalan y Huehuetla.

Recapitulando, a la pérdida de maestros estatales, debemos añadir la caída en el número de escuelas estatales, de 1,238 en 1928, a sólo 565 en 1931, caída que continuará a lo largo de la década de los treinta.16 Además, el número total de escuelas cayó entre 1928 y 1942 (y esto a pesar de que los datos de 1935 y 1942 incluyen además de escuelas rurales, escuelas primarias). Tomando en cuenta estas pérdidas, así como el crecimiento de la población, tenemos que para 1942 había en el estado tan sólo una escuela por cada 1,559 habitantes. Este ratio es menor que el que se había conseguido en 1931, de una escuela por cada 1,000 habitantes.

A la sierra norte le fue un poco mejor que al conjunto del estado, pero también perdió escuelas. Si tomamos los distritos de Tetela y Zacatlán, para los que tenemos las cifras más confiables, encontramos que había una escuela por cada 1,177 habitantes en 1925, aproximadamente una cuarta parte mejor de lo que sucedería en 1942 cuando el ratio cayó a una escuela por cada 1,473. Estos datos resultan aún más desalentadores si los comparamos con el ratio ya mencionado de 1 escuela por cada 809 habitantes que tenía el estado de Puebla en 1875.17 La caída en el número de escuelas no fue exclusiva de Puebla, los estudiosos del Estado de México también señalan que si bien el aumento en el número de escuelas ca. 1920-1950 fue muy importante, al parecer apenas consiguió superar los cierres del periodo revolucionario y alcanzar lo logrado durante el Porfiriato.18

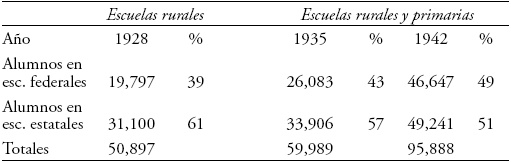

Por supuesto, habría que contrastar estos datos con los del número de estudiantes inscritos y su asistencia. Es probable que las cifras de estudiantes muestren un aumento significativo entre 1875 o 1900 y 1940 o 1950, aunque habría que calcular si el porcentaje de asistentes respecto a la población total en edad escolar también aumentó.19 En cualquier caso, y como ya ha indicado Rockwell para Tlaxcala, lo que sí revela la caída del número de escuelas, mientras crece el número de estudiantes entre 1928 y 1942 (cuadros 1, 2 y 3), es que las localidades más pequeñas van perdiendo sus establecimientos a favor de las más grandes y urbanas. Por otra parte, en el caso de Puebla, el número de profesores no parece haber aumentado significativamente con respecto a la población entre 1875 y 1942. Sí hubo un avance importante al pasar de 908 en 1931, a 1,667 en 1942; de manera que para 1942 había en promedio 2 maestros por escuela o, dicho de otro modo, en 1931 había 1 maestro por cada 1,267 habitantes mientras que en 1942 había un maestro por cada 777 habitantes. Sin embargo, el avance en 1942 no consiguió superar lo reportado en 1875.20

Fuentes: para el año 1928, Noticia Estadística sobre la Educación Pública de México correspondiente al año de 1928, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1930. Para los años 1935 y 1942, SENDGE, Puebla en Cifras.

Cuadro 3. Número de alumnos

Para 1931, el reparto de escuelas entre gobierno federal y estatal era más o menos de mitad y mitad. Durante los treinta, el número de escuelas federales en el conjunto del estado siguió creciendo (aunque ya no a un ritmo tan rápido como lo había hecho entre 1928 y 1931), mientras que el de escuelas estatales siguió disminuyendo, de manera que para 1935, 73 % de las escuelas de Puebla ya eran federales. Para la sierra norte el porcentaje era aún más alto: 85 % de las escuelas eran federales. En este sentido, la importancia que se ha dado en la historiografía a la creación de la SEP queda justificada para el conjunto del estado de Puebla, así como para los municipios de la sierra norte.

Queda por ver cuántos estudiantes eran atendidos entre 1928 y 1942, y la ubicación de estas escuelas federales. El número de estudiantes revela que las escuelas estatales seguían controlando una parte importante del sistema escolar, a pesar de haber pasado de representar 85 % de escuelas en 1928 a sólo 24 % en 1942. Las escuelas federales atendían a 39 % de estudiantes en 1928 y a 49 % en 1942, mientras que las escuelas estatales, si bien habían reducido su porcentaje de alumnos, éste no había caído tan fuertemente como sí lo hizo el porcentaje de escuelas (Cuadro 3). En 1928 había 61 % de alumnos estatales mientras que en 1942 todavía había 51 %. Esto se explica porque, probablemente, había más escuelas urbanas entre las estatales puesto que éstas eran las que tenían mayor número de maestros y alumnos por plantel, idealmente al menos un maestro por grado. En este sentido, el gobierno federal sí parecía estar cumpliendo con el objetivo de atender las zonas menos urbanas aunque, como veremos, esto no se hizo necesariamente a través de la creación de escuelas en localidades que no las habían tenido, ni tampoco se cubrieron siempre las zonas que podrían haberse considerado más potencialmente necesitadas por su lejanía de los centros de comercio o poder político, o por su alto monolingüismo en lengua indígena.

La distribución geográfica y social de las escuelas federales en la sierra norte de Puebla

Para conocer el alcance del avance federal resulta clave examinar algunos aspectos de la geografía de la sierra, así como la ubicación de las escuelas federales. El caso de esta región muestra los límites de la retórica revolucionaria por la cual la nueva Secretaría de Educación Pública llevaría "las luces" a los lugares más apartados. Para dar una idea más precisa de la distribución de las escuelas federales abiertas por la SEP de 1922 en adelante, me centraré en los distritos de Zacapoaxtla y Zacatlán y, sobre todo, en sus respectivos municipios de Cuetzalan y Huehuetla, de los que poseo mayor información.

A mediados del siglo XVIII, las crisis de las llanuras aledañas provocaron la migración de criollos y mestizos a la llamada bocasierra: la parte más meridional de la sierra norte, de tierra fría o aledaña a tierra fría, y la más cercana a los circuitos comerciales de la meseta y el centro del país. Allí se desarrollaron los centros comerciales y administrativos de Chignahuapan, Zacatlán, Tetela, Zacapoaxtla, Tlatlauqui y Teziutlán. Más al norte, los municipios de tierra cálida como Cuetzalan verían el establecimiento de grupos de población no indígena desde finales del siglo XVIII, mientras que en algunos municipios de la más remota tierra caliente, como Huehuetla, esto sucedería hasta mediados del XIX. Durante las guerras patrióticas y las luchas civiles de 1847 en adelante, la sierra fue una región de importancia estratégica por su ubicación entre la ciudad de México y el puerto de Veracruz y se convirtió en bastión liberal.21 La apertura y mantenimiento de escuelas ocurrió en este contexto y continuó alentada por la estabilidad del Porfiriato.

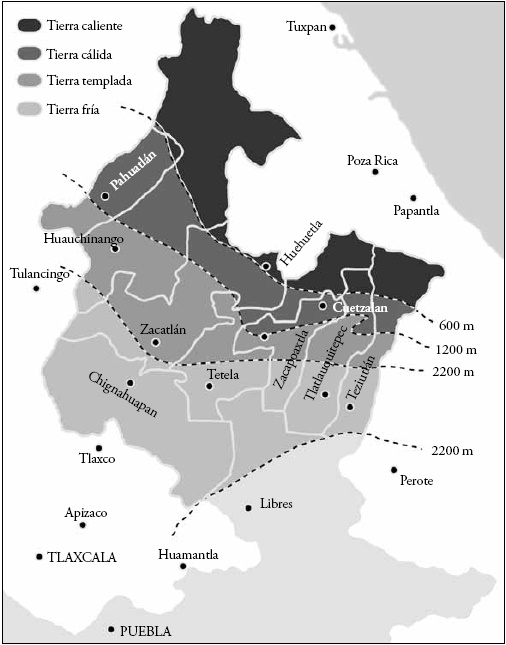

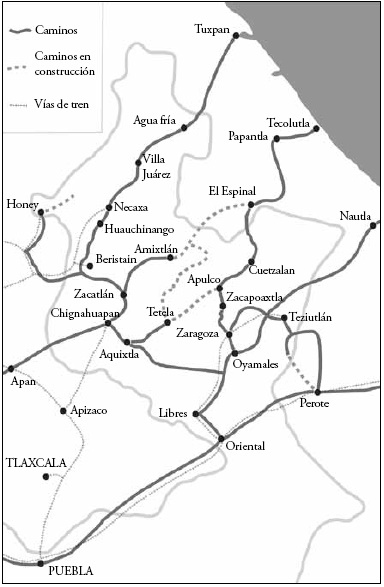

Si bien ya en el Porfiriato era clara la pérdida de poder estratégico de la sierra norte respecto de la política nacional, y ésta se confirmó después de 1910, no por ello se convirtió en una región en decadencia. Para 1940, la sierra norte era la segunda región más densamente poblada del estado después de la ciudad de Puebla y su área circundante.22 Estaba compuesta por siete distritos y cada uno de ellos contenía entre tres y quince municipios. Como puede observarse en el Mapa 1, casi todos los distritos tenían su cabecera en el sur de su demarcación y se extendían hacia el Golfo, abarcando cuatro tipos de climas: desde la tierra fría de la bocasierra, pasando por tierra templada y cálida conforme se avanza hacia el norte y se llega a la tierra caliente que colinda con el estado de Veracruz. Desde 1917, al abolirse las jefaturas políticas, las cabeceras de distrito perdieron el control político sobre el resto de municipios del distrito (desde entonces se les llamó exdistritos, aunque aquí usaré el término distrito para facilitar la exposición), pero a lo largo del siglo XX estas cabeceras continuaron ejerciendo algunas funciones administrativas y se mantuvieron como centros de comercio.

Fuente y crédito: elaborado por Patricia Jardón a partir de Keith Brewster, Militarism, Ethnicity and Politics in the Sierra Norte de Puebla, 1917-1930, Tucson, University of Arizona Press, 2003, 6 y 25.

Mapa I. Distritos de la sierra norte de Puebla

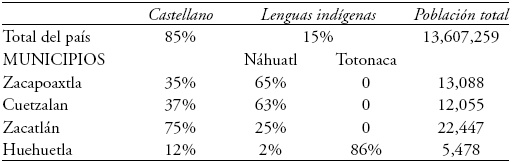

Si tomamos el caso de los municipios de Zacatlán, Huehuetla, Zacapoaxtla y Cuetzalan para el periodo 1900-1940, encontramos que entre más internado en la sierra y peor comunicado con la ciudad de Puebla estaba un municipio, mayor era el porcentaje de hablantes de lengua indígena (cuadros 4 y 5). Veremos que, a pesar del discurso a favor de la justicia social y de llevar la educación a los lugares más remotos, por su ubicación, las escuelas federales podían reproducir más que contrarrestar las diferencias de comunicación y lengua entre los distintos municipios de la sierra.

Fuente: Censo General de la República verificado el 28 de octubre de 1900 conforme a las instrucciones de la Dirección General de estadística, México, 1902.

Cuadro 4. Población según lengua hablada en 1900

Fuentes: Secretaría de la Economía Nacional, Dirección General de Estadística, Quinto Censo de la Población, 1930, México, 1930. Secretaría de la Economía Nacional, Dirección General de Estadística, Sexto Censo de la Población, 1940, México, 1943.

Cuadro 5. Población según lengua hablada, 1930 y 1940

Concentración en los municipios cabecera del distrito

Las primeras escuelas rurales federales abiertas en la década de los veinte en la sierra normalmente se encontraban en barrios y rancherías aledaños a las cabeceras de distrito.23 Por ejemplo, en el distrito de Zacapoaxtla (compuesto por los municipios de Zacapoaxtla, Nauzontla, Xochitlán y Cuetzalan), los intentos por abrir escuelas en municipios fuera del de Zacapoaxtla no rindieron frutos durante los años veinte. Rafael Molina Betancourt, originario de la ciudad de Zacapoaxtla, estuvo a cargo de este distrito primero como misionero y luego como inspector de la SEP. Aún antes de la firma del convenio con la SEP, Molina Betancourt preparó planes de alfabetización y apertura de escuelas. Después abrió un "centro escolar" en la cabecera municipal de Nauzontla desde donde supervisaba dos escuelas de rancherías del mismo municipio (Santa Lucía y Cuautapehual).24 Al parecer, tras este primer esfuerzo del misionero, sólo quedaron, durante los veinte, una escuela en Xochitlán bajo la Dirección General de Educación Primaria en los Estados y Territorios (DGEPET) desde 1926 y otra en la ranchería de Cuautapehual de la que hay noticia en 1925 y aparece como expediente de la DGEPET desde 1928.25 En el municipio de Cuetzalan no se abrió ninguna. En el municipio de Zacapoaxtla, en cambio, se abrieron al menos 5 escuelas rurales federales en los años veinte.

La distribución de escuelas para Tetela y Zacatlán sugiere situaciones similares a las de Zacapoaxtla: intentos, a corto plazo fallidos, por penetrar los municipios más allá del municipio cabecera de distrito. En Zacatlán, la primera misión cultural parece haber estado demasiado ocupada reportando la situación de los barrios y rancherías del municipio de Zacatlán como para poner atención al resto de los municipios.26 En Tetela no varió el patrón de muchas más aperturas en el municipio sede del distrito que en los demás, a pesar de que el misionero Efraín Bonilla, oriundo de la zona, era capaz de hablar el totonaco, lengua principal en la mitad de los municipios del distrito.27

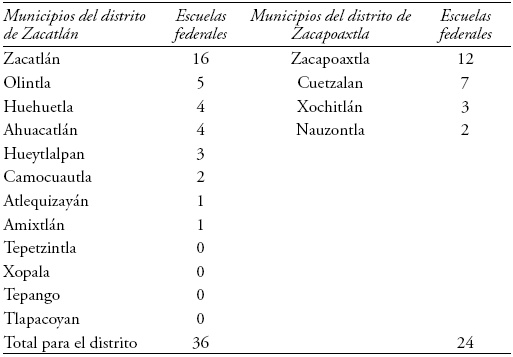

Si tomamos los datos disponibles de la DGEPET cuyo registro de escuelas rurales federales para la sierra norte comienza en 1926, observamos que el caso de distribución más desigual se encontraba en el distrito de Zacatlán. Allí se fundaron y permanecieron, durante los años veinte, 19 escuelas en el municipio de Zacatlán, sede del distrito, mientras que en los otros 11 municipios, sólo se abrieron 2 escuelas en el municipio de Ahuacatlán y los demás no vieron la llegada de la SEP.28

Como puede observarse en el Cuadro 6, durante los años treinta hubo algunos avances fuera del municipio que era cabecera de distrito. Varios municipios de tierra templada, cálida y caliente vieron la apertura de escuelas federales por primera vez, entre ellos el municipio de Cuetzalan (distrito de Zacapoaxtla) y el de Huehuetla (distrito de Zacatlán). Para el distrito de Zacatlán sólo una de las escuelas en Camocuautla estuvo ubicada en la cabecera municipal y el resto estuvieron en pueblos sujetos, barrios o rancherías. Así pues, los años treinta vieron una distribución menos desigual que los veinte, pero la tendencia a que hubiera más escuelas federales en los municipios cabecera de distrito ubicados en la bocasierra continuó.29

Los municipios menos accesibles

Esta distribución de las escuelas federales es importante puesto que, como ya se dijo, los municipios cabecera de distrito, ubicados en la bocasierra, son las zonas más comerciales y mejor comunicadas. Dentro de cada municipio sede del distrito, es cierto que la mayoría de las escuelas federales se abrieron en los barrios, rancherías y pueblos sujetos a la cabecera. Pero estos barrios, rancherías y pueblos, por su ubicación, eran los menos aislados y los de mayor contacto con la lengua castellana entre sus homólogos en el resto de la sierra.

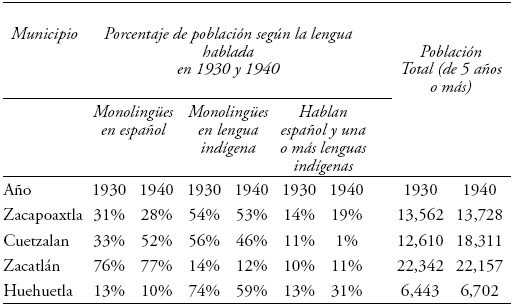

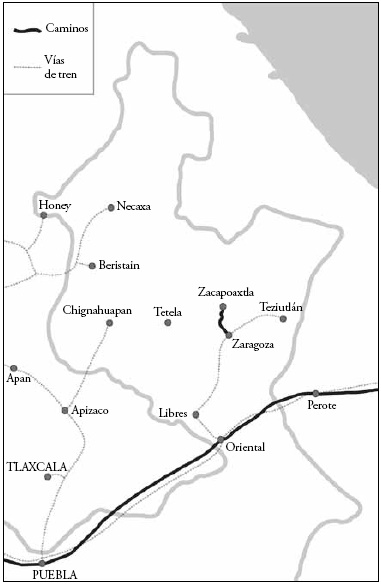

Antes de 1920, las líneas de ferrocarriles llegaban a los pies de la sierra: Honey, Beristain, Chignahuapan, Zaragoza y Teziutlán (Mapa 2), mientras que las carreteras federales conectaban a la ciudad de México con la de Puebla y con Chignahuapan.30 Durante los veinte la construcción de caminos y carreteras conectaría a las cabeceras de distrito y otros puntos de la sierra (Mapa 3). Para 1930, ya había un camino que comunicaba a Zacapoaxtla con Cuetzalan, que facilitaba la llegada de inspectores de la SEP y abría la posibilidad del transporte en vehículos; si bien, los arrieros de los treinta, todavía utilizaban mulas y caballos, y seguían tardando entre 5 y 6 horas entre estas dos cabeceras. En la mitad oeste de la sierra, las nuevas rutas a partir de 1930 mejoraron la comunicación de Zacatlán con Amixtlán y Huauchinango, así como con la ciudad de Puebla, a través de carreteras, pero Huehuetla sólo se benefició de caminos mejorados, no de carretera, y la llegada de vehículos sería posterior a la que vivió Cuetzalan a partir de 1940. Así, en términos de accesibilidad, las escuelas federales abiertas en Huehuetla en la segunda mitad de los treinta significaron un esfuerzo mayor y quizá no deba sorprender que hayan sido menos que las de Cuetzalan.31

Fuente y crédito: elaborado por Patricia Jardón a partir de Keith Brewster, Militarism, Ethnicity and Politics in the Sierra Norte de Puebla, 1917-1930, Tucson, University of Arizona Press, 2003, 144.

Mapa 2. Vías de transporte en la sierra norte de Puebla, 1910

Fuente y crédito: elaborado por Patricia Jardón a partir de Keith Brewster, Militarism, Ethnicity and Politics in the Sierra Norte de Puebla, 1917-1930, Tucson, University of Arizona Press, 2003, 145.

Mapa 3. Vías de transporte en la sierra norte de Puebla, 1930

A pesar de su geografía accidentada, la sierra norte era de las regiones más densamente pobladas del estado. Para 1940, el municipio de Puebla tenía una densidad de 1,122 habitantes por kilómetro cuadrado, pero el promedio estatal era de 38 y el de la sierra de 47 (este último sólo superado por el promedio de la región circundante a la ciudad de Puebla con 97 habitantes por kilómetro cuadrado). Los municipios de Cuetzalan y Huehuetla merecen especial atención. Por su alta densidad de población, en 1940, eran el primer y el segundo municipio de la sierra norte; con densidades de 132 y 118 habitantes por kilómetro cuadrado, respectivamente, ocupaban los lugares 12 y 16 en el estado.32 Pero ni en esas circunstancias la SEP parece haber hecho un esfuerzo por penetrar estos municipios, sino parcial y tardíamente, especialmente para el caso de Huehuetla. Otros municipios de menor densidad en la región vieron la llegada de la SEP aún más tarde, o nunca llegaron a tener escuela federal.

No hay en nuestras fuentes nada que haga pensar que la ausencia o escasez de escuelas federales en determinados municipios se haya debido principalmente a las resistencias de las comunidades. Antes bien, la evidencia indica que las poblaciones y las tesorerías municipales, empobrecidas por el conflicto revolucionario y por la abolición de las contribuciones personales, estaban muy dispuestas a federalizar sus escuelas y, con ello, ahorrarse el sueldo del maestro, aunque siguieran cooperando por otros medios, como la provisión y mantenimiento del edificio escolar y sus anexos. No he encontrado indicios de que la desigual distribución de escuelas en la región respondiese a un plan intencional de la SEP, por ejemplo, a un proyecto con intereses políticos específicos como sugiere Elsie Rockwell, que sí ocurrió para las escuelas federales de Tlaxcala en 1920-1940.33 La sierra norte de Puebla no fue un foco revolucionario en la década de 1910, ni tuvo un conflicto agrario fuerte.34 No parecía que el gobierno federal ni el estatal estuvieran preocupados por conseguir que esta población estuviera de su lado; había regiones mucho más conflictivas y prioritarias en este sentido. Lo que podría sugerirse es que quizá la ausencia misma de conflicto político fuerte haya hecho a la zona poco prioritaria. Por otra parte, no se aprecia una concentración fuerte de escuelas en torno a las localidades que contaron con Normales Rurales o Centros de Educación Indígena de la SEP.

La información disponible sugiere que la Secretaría y sus misioneros e inspectores simplemente comenzaron la apertura de escuelas en los lugares que les parecieron física, y quizá culturalmente, más accesibles dentro de una región que se consideraba "lejana" y "aislada". Una vez pasado el impulso de federalización más fuerte de los años veinte y treinta, si bien había ya algunas escuelas federales en lugares remotos y otras más que se seguirían abriendo en las siguientes décadas, los datos disponibles sugieren que el sesgo a favor de la bocasierra no se llegó a corregir. Así pues, considero que la lejanía de Cuetzalan y Huehuetla de la bocasierra, así como los limitados recursos de la Secretaría, explican en buena medida la ausencia federal en los veinte y en la primera mitad de los treinta. La aparición de las primeras escuelas federales en la última parte de los treinta probablemente se vio favorecida por las notables mejoras de caminos que se habían conseguido desde principios de la década y que pueden apreciarse en los mapas 2 y 3.

Cuetzalan y Huehuetla: Pueblos y rancherías entre el legado municipal y la intermitente presencia federal

Juan Alfonseca y Elsie Rockwell han hecho hincapié en el hecho de que la mayor parte de escuelas federales en el Estado de México y Tlaxcala se instalaron en lugares donde ya había una escuela estatal o donde había existido una escuela oficial que en ese momento estaba inactiva. Para los municipios de Cuetzalan y Huehuetla sucede también que casi todas las escuelas se instalaron en lugares con previa escolarización, aunque en el caso de Puebla, a diferencia del mexiquense y tlaxcalteca, el antecedente escolar era casi siempre municipal y no estatal.35 Varias de ellas se habían sostenido por donativos de la población y seguramente la llegada de la federación, que se encargaría de pagar el sueldo del maestro, sería un alivio para muchos. Sin embargo, como veremos a continuación, la federalización no trajo necesariamente mayor estabilidad ni siquiera después de 1940.

Cuetzalan vio mayor penetración federal que Huehuetla. Además de las 8 escuelas abiertas entre 1934 y 1938, se abrieron otras 3 en los cuarenta y 5 más en el periodo 1950-1972. De éstas sólo una estuvo en la cabecera y fue inaugurada en 1946. Algunas escuelas florecieron y en el caso del pueblo de San Miguel Tzinacapan para 1952 se había logrado tener una escuela primaria que contaba con todos los grados y un maestro para cada grado.36 En Huehuetla a lo largo de los treinta se registró la apertura de 4 escuelas federales en pueblos y rancherías. Sin embargo, para las siguientes décadas hasta la de los setenta sólo aparecen 2 escuelas más, que al parecer estuvieron abiertas durante los cincuenta y una de ellas, además, durante parte de los sesenta. Para el resto de la sierra, después de 1940, el número de escuelas federales abiertas en los municipios cabecera de distrito es siempre mayor a las seis de Huehuetla, e igual o mayor a las 16 de Cuetzalan. Pero independientemente de las cifras, lo que resulta más notable de estos establecimientos federales, tanto en Cuetzalan como en Huehuetla, es que sufrieron cierres por diversos lapsos durante 1940-1976, algunos tan largos como una década. Veamos los detalles a continuación.

El municipio de Cuetzalan: avances e irregularidad

Durante el Porfiriato fueron principalmente las cabeceras municipales y las localidades con el estatus de pueblo las que disfrutaron de una escolarización estable, gracias a la forma en que se administraba la contribución de Chicontepec. Tras la abolición de Chicontepec, las comunidades en los veinte organizaron los donativos voluntarios para sostener sus escuelas. El cambio de nombre fue una adaptación necesaria a la nueva legislación, pero la recolección parece haber seguido las formas de organización que se habían utilizado durante décadas para la contribución de Chicontepec. Para las escuelas de los pueblos, el periodo posterior a 1917 trajo cierta precariedad en comparación con los tiempos del puntual pago de Chicontepec. Sin embargo, para los barrios y rancherías, que no siempre se habían beneficiado de este impuesto, pues, dependía de sus cabeceras cómo se distribuyera, la opción de los donativos sí trajo la oportunidad de abrir su propia escuela: en el pasado habían pagado las contribuciones, pero pocas veces habían disfrutado de un establecimiento educativo. La ventaja de los donativos voluntarios era que cada localidad, independientemente de su estatus político y administrativo, pueblo o no, podía organizar su propia recolección siempre y cuando tuviera una población lo suficientemente grande y dispuesta para reunir el salario del maestro. Esto favoreció a los barrios y rancherías de mayor crecimiento en los años veinte y treinta.

Entre las rancherías favorecidas tenemos a las de Reyesogpan y Yohualichan en el municipio de Cuetzalan. En 1885, Yohualichan tenía tan sólo 187 habitantes y se encontraba cercana a una ranchería mayor, la de Reyesogpan, con 782 habitantes. Ninguna de ellas tenía escuela. El pueblo más cercano era el de San Miguel Tzinacapan con 1,500 habitantes y una escuela de niños y otra de niñas existentes al menos desde el Porfiriato. Para 1940, Yohualichan y Reyesogpan, aunque seguían siendo rancherías, con 2,395 y 3,230 habitantes respectivamente ya había sobrepasado a los 2,093 del pueblo de Tzinacapan.37 Durante la primera parte de los veinte se abrió una escuela sostenida con donativos voluntarios en Reyesogpan, la cual años después pasaría a Yohualichan. Con la ayuda del cacique local y el comité de educación, quienes organizaron la recolección de donativos, así como un maestro muy reconocido por el pueblo y las autoridades, la escuela de Reyesogpan y, más tarde, Yohualichan consiguió la asistencia más alta y regular del municipio.38

Sería tan sólo en 1938 cuando Yohualichan se federalizaría por primera vez. Sin embargo, la federalización no trajo estabilidad. Entre 1940 y 19 52, sin que se sepa el motivo, la escuela no tuvo un maestro federal y quizá funcionó de nuevo con donativos. En 1945, los "padres de familia" solicitaron a la SEP un nuevo maestro, ofreciéndose a pagar su salario "por subscripción popular", pero no hay rastro de la reapertura de la escuela como establecimiento federal sino hasta 1952.39 El caso de Xiloxochico, una ranchería menor cuyos niños asistieron a las escuelas de Reyesogpan y Yohualichan durante los veinte, es muy similar. Esta localidad no había tenido escuela durante el Porfiriato, pero para 1928 formaron su comité de educación para recolectar donativos y pagar un maestro.40 Diez años después, al mismo tiempo que la de Yohualichan, la escuela sería federalizada, pero al igual que la ranchería vecina, Xiloxochico, sufrió aperturas y cierres de manera que para 1952 aparece en su expediente una nueva propuesta de fundación como escuela federal.41

Veamos ahora el caso del pueblo de San Miguel Tzinacapan. Durante el Porfiriato este pueblo había sostenido con su contribución de Chicontepec la escuela de niños con mayor asistencia del municipio y una pequeña pero estable escuela de niñas. Para pueblos como éste, la abolición de Chicontepec en 1917 significó menor estabilidad de los fondos escolares, pero aún así Tzinacapan logró mantener al menos una escuela con la recolección de donativos voluntarios durante los veinte y treinta.42 Desde 1938, hay noticia de contacto entre la SEP y Tzinacapan, pero sería hasta los años cuarenta en que un maestro oriundo de la cabecera municipal y egresado de la normal rural más cercana, la de Xochiapulco, consiguió ganarse la confianza de los habitantes del pueblo, contrarrestar el faccionalismo que dividía a la localidad en esa época, y dar un impulso notable a la escuela. Los frutos se vieron en 1949 al inaugurarse, coincidiendo con la fiesta patronal, una magnífica escuela con cupo para 500 niños y niñas y diseñada para hacer también las veces de palacio municipal.43 El edificio había sido construido enteramente con los recursos del pueblo, pero alojaría a la escuela federal que funcionaría como primaria completa desde 1952. Pero aún en este exitoso caso, el expediente de la SEP indica la existencia de interrupciones: tras una carta de enero de 1955 que confirma el cambio de nombre de la escuela, no aparece más documentación, sino hasta 1967 cuando los "padres de familia" del pueblo piden al inspector de la zona que "se reestablezca" la primaria rural federal de Tzinacapan.44

El municipio de Huehuetla: presencia mínima

Durante 1935-1976 se establecieron en Huehuetla un total de 6 escuelas federales, que resulta una cantidad pequeña comparada con las 16 abiertas en Cuetzalan en el mismo periodo. De estos seis establecimientos, todos abiertos en localidades con experiencia escolar previa, el expediente más completo es el del pueblo de Caxhuacan, que abarca los años 1935 a 1974. Sin embargo, aún en este caso observamos interrupciones en la vida de la escuela. Hacia finales de los treinta el maestro federal deserta y el nuevo maestro, a decir del pueblo, sólo se presenta el día de la toma de posesión para luego desaparecer. Los registros de esta década indican que sólo acudían niños a esta escuela federal mientras que el pueblo sostenía por sí mismo, cuando le era posible, el sueldo de una maestra para instruir a las niñas. Para 1942, Caxhuacan solicitó a la SEP que se pagara tal maestra, pero al parecer no obtuvieron respuesta. Para 1944, sin saberse el por qué de la falta de recursos federales, nos encontramos con que los vecinos cooperaban para el sueldo del maestro con un donativo de 25 centavos mensuales.45 Si bien es probable que los registros del archivo no estén completos, la tesis de que la presencia de la SEP era limitada en este municipio, se ve reforzada por los recuerdos de algunos de sus actuales habitantes que destacan que desde que tienen memoria y todavía en la década de los sesenta pagaban directamente cooperaciones para sostener sus escuelas.46 Desde el punto de vista de la SEP, la existencia, aunque intermitente, de 6 escuelas federales significaba el haber cumplido al menos en parte su misión. Desde el punto de vista de los vecinos del municipio, sin embargo, eran más bien sus propios esfuerzos los que mantenían la escolarización.

Un dato más de la irregularidad del funcionamiento de las escuelas federales es que de las 8 escuelas abiertas en Cuetzalan en los treinta, al parecer sólo 4 estaban funcionando en 1942, mientras que para las mismas fechas en Huehuetla funcionaban 3 de 4.47 Así pues, para la mayoría de las escuelas de Cuetzalan y Huehuetla, la mayor estabilidad que se ha observado para el Estado de México después de 1940, no parece aplicarse.48 Si bien, el esfuerzo de los vecinos para sostener sus escuelas fue mayor en Huehuetla, en Cuetzalan también se registran aún en la memoria las múltiples ocasiones en que los padres de familia debían cooperar monetariamente para mantener sus escuelas abiertas.49 Para todos ellos, la gratuidad de la educación era más un ideal que una realidad.

Reflexiones finales

La distribución espacial de las escuelas federales en la sierra norte, con su concentración en la bocasierra, impide concluir que la SEP haya hecho un esfuerzo específico por favorecer a las localidades más aisladas físicamente, o a aquéllas con mayor porcentaje de hablantes de lenguas indígenas y menos oportunidades de aprender el castellano. Sólo en comparación con las principales ciudades y con el centro de Puebla y sus llanos se puede considerar que la bocasierra fuese una zona "aislada" o de fuerte presencia de lenguas indígenas. Por otra parte, los frecuentes cierres de las escuelas federales, aún después de 1940, cuando cabría esperar mayor estabilidad, señalan una limitación más del esfuerzo educativo federal. Sobre las razones de estas irregularidades se ha escrito mucho para el periodo 1921-1940, pero casi nada para el posterior a 1940, este tema queda pendiente para futuras investigaciones. Los hallazgos aquí presentados sugieren que las localidades con frecuencia compensaron la oferta parcial e intermitente del gobierno federal pagando ellas mismas a los maestros. Se trata de un resultado irónico para la política educativa de un gobierno federal que se había propuesto complementar la oferta educativa municipal y estatal.50 Resulta que el Estado "compensador" fue compensado por sus ciudadanos y, entre ellos, por los supuestamente más débiles: aquellos identificados como campesinos e indígenas.

Sin duda, uno de los factores cruciales en la expansión de la SEP fue la disposición de recursos.51 La manera en que los recursos federales se comparaban con los invertidos por cada gobierno estatal, y con las propias capacidades de la población, tanto en cantidad como en regularidad, también influyeron en los distintos procesos de federalización. En el caso del gobierno del estado de Puebla, la bancarrota de los veinte evidentemente favoreció el avance del gobierno federal, pero también hizo que la capacidad de muchas localidades de la sierra norte para sostener sus propias escuelas, como lo habían hecho en el pasado, se volviera particularmente importante.

En otras palabras, cuando los gobiernos sólo cumplen sus promesas a medias, la sociedad o el nivel de gobierno más cercano a ella (el municipal) tiene que organizarse para atender sus necesidades. Esta situación demanda que en el estudio del sistema escolar federal pongamos más atención a la contribución de la sociedad (municipio/comunidad) y, con ella, examinemos las debilidades de la penetración institucional del Estado posrevolucionario. A la luz de las relativas limitaciones de la expansión federal, el éxito propagandístico de la llamada escuela rural mexicana consistió en persuadir al público de que el gobierno hizo más de lo que realmente hizo. Como ha señalado Benjamin T. Smith se estaba construyendo Estado de la manera más barata posible.52 Un mecanismo clave fue apropiarse de la contribución de la sociedad para presentarla como parte de su política pública. La propaganda podía engañar a quienes veían el proceso a través de anuncios o informes desde la comodidad de su hogar o su oficina en las ciudades de México o de Puebla, o convencer a quienes sí se beneficiaron de tal política con escuelas sostenidas principalmente por fondos públicos. Sin embargo, para quienes pagaron con el sudor de su frente las escuelas de sus pueblos y rancherías, la retórica de justicia y educación gratuita de la Revolución no fue sino una promesa incumplida o un derecho contingente que aparece y desaparece.

Referencias

Entrevistas

Entrevista con Manuel Lecona, Puebla 20 abril 2002 y Huehuetla 18 mayo 2002.

Entrevista con Leopoldo López Juárez, Huehuetla, 10 julio 2003.

Siglas y referencias de archivos

AHSEP, Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública (México, D.F.). Fondos: DECI, Departamento de Educación y Cultura Indígena; DGEPET, Dirección General de Educación Primaria en los Estados y Territorios.

AGEP, Archivo General del Estado de Puebla (Puebla, Puebla), Grupo: Secretaría de Educación Pública.

ACEP, Archivo del Congreso del Estado de Puebla (Puebla, Puebla).

AMC, Archivo Municipal de Cuetzalan (Cuetzalan, Puebla).

ASMT, Archivo de la Junta Auxiliar de San Miguel Tzinacapan (San Miguel Tzinacapan, municipio de Cuetzalan, Puebla).

text new page (beta)

text new page (beta)