Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Estudios de cultura maya

Print version ISSN 0185-2574

Estud. cult. maya vol.30 Ciudad de México 2007

Artículos

El proceso fonológico de elisión de la segunda vocal en el maya yucateco

Carlos Martín Sobrino Gómez

Facultad de Ciencias Antropológicas Universidad Autónoma de Yucatán. camarsogo@yahoo.com

Resumen

Como en otras lenguas del mundo, tales como el francés o el inglés, existen en maya yucateco fenómenos de reducción fonética. Este concepto se refiere a cualquier supresión de sonidos en una secuencia fónica que reduce el número de sílabas de la misma. Específicamente se estudia aquí en el maya yucateco la elisión de la segunda vocal en palabras trisilábicas. En este trabajo se presenta un breve pero importante análisis histórico de esta lengua en el cual observaremos un cambio fonético y gramatical ocurrido en algunos verbos intransitivos con sufijo causativo. La elisión tiene en este proceso de cambio un papel importante. Antes de llegar a dicho punto se analiza la elisión de la segunda vocal en la morfofonología y en la silabización del maya yucateco actual, y después se presentan datos en los que se demuestra la frecuencia con la que aparece este fenómeno en el habla.

Abstract

The present essay is the result of the author's research on phonetic reduction in Yucatec Maya language. In the first place, two phenomena of this kind that are most common in speech are explained: elision and contraction, mentioning as well how other researchers have studied it. Specifically, are studied three-syllabic words' vowel elision. At this work is analyzed the way in which this process develops in the morphophonemics of Yucatec Maya as well as in the formation of syllables. After that it is exposed the manner in which it is recorded in our data, analyzing the frequency with which the (native) speakers use it. Finally, an explanation is submitted as to how this process has contributed to phonetic and grammatical change of some verbs since the 16th century until the present day.

Introducción

El presente escrito es un argumento a favor de las teorías que sostienen que el cambio de sonidos se origina en la competencia. A diferencia de las teorías basadas en la actuación,1 que suponen que cualquier cambio de sonidos se puede describir en términos puramente fonéticos, el enfoque basado en la competencia toma en cuenta la gramática de la lengua (Kyparsky, 1970: 323).

En la lengua maya yucateca los tipos más comunes de reducción fonética son dos: la elisión y la contracción. La contracción es el proceso o el resultado de reducir fonológicamente una forma lingüística para que pueda unirse a otra forma lingüística adyacente, o de fusionar una secuencia de formas para que aparezcan como una forma simple (Cristal, 1991: 81). En maya yucateco tenemos los siguientes ejemplos (Ayres, et.al, 1997: 18-19, 21):

En cambio, la elisión se refiere a la omisión de sonidos en la cadena hablada, ya sea vocales, consonantes e, incluso, sílabas enteras. En palabras polisilábicas, las vocales y consonantes regularmente se eliden en sílabas no acentuadas en el habla normal o conversacional (Cristal, 1991: 119-120). En maya yucateco, la elisión de la segunda vocal en palabras trisilábicas se presenta como se ve a continuación (Blair, 1966: 36):

Dentro del marco de la gramática generativa se considera que el cambio de sonidos lleva a la adición de nuevas reglas al componente fonológico de la gramática (Kyparsky, 1970: 323), idea apoyada en los datos de la lingüística histórica (Kyparsky, 1970: 321). De acuerdo con Paul Kyparsky existen dos ventajas al concebir los cambios de sonidos como nuevas reglas agregadas a la gramática: una es que los tipos de cambio y condicionamientos que ocurren figuran en las reglas de las gramáticas sincrónicas; y la otra es que permite usar en la lingüística histórica el concepto de reglas ordenadas (Kyparsky, 1970: 323).

Siguiendo al autor, se trata entonces de dos consideraciones diferentes, pero compatibles entre sí: por una parte, la descripción de una lengua no se ha de basar en su historia, sino en su estructura sincrónica; por la otra, las propiedades generales sobre el cambio lingüístico forman parte de la información sobre la que puede basarse nuestra teoría lingüística. Los datos históricos pueden adquirir valor para la descripción a través de las teorías gramaticales y del cambio lingüístico (Kyparsky, 1970: 330).

La investigación precedente a este artículo tuvo por objetivo identificar la frecuencia de los fenómenos de contracción y elisión de la segunda vocal en palabras trisilábicas en el habla formal de hablantes de maya de diversas partes de la península de Yucatán;2 además de la procedencia de los informantes, tomé en cuenta los factores sociales de género y edad. En dicha investigación, fue notable que la contracción apareciera con mayor frecuencia en ciertas áreas con respecto a otras y, de igual manera, en informantes de determinada condición social (edad, género).3 Mientras tanto, la elisión tuvo una presencia constante en todas las zonas estudiadas y en los informantes (incluyendo sexo y edad), y resultó ser un proceso que más bien tiene variabilidad dentro de la misma lengua de acuerdo con factores gramaticales condicionantes. Esto me condujo a efectuar un análisis histórico del maya apoyándome en diccionarios coloniales de esta lengua.

Analizar este proceso fonológico sincrónica y diacrónicamente será de gran ayuda para la interpretación de textos mayas coloniales. Asimismo, desde los puntos de vista articulatorio y acústico, este trabajo servirá mucho a aquellas personas que aprenden a hablar esta lengua pues permitirá una pronunciación más natural, así como una mejor percepción en conversaciones cotidianas.

Antecedentes de la investigación

En la actualidad, los fenómenos de reducción fonética se describen en apartados dentro de las gramáticas de esta lengua y son pocos los estudios específicos sobre este tema. Esto llama la atención si se toma en cuenta que la reducción fonética se advierte en el maya yucateco desde los primeros registros escritos con caracteres latinos.4

Entre los investigadores que han descrito la elisión y la contracción en el maya yucateco moderno podemos mencionar a Robert W. Blair (1966), quien estudia la elisión vocálica (vowel elision) y la clasifica junto con varios procesos fonológicos especificándose el contexto donde sucede. Este especialista menciona que un fenómeno frecuente pero no muy estudiado en el maya yucateco es el de la contracción (Blair, 1966: 36):5

Alfred M. Tozzer (1977: 25) asigna el término contracciones a los fenómenos de reducción fonética clasificándolos en tres tipos específicos: sinalefa, síncopa y apócope, y describe el contexto morfológico donde ocurren:

Este autor ubica estas contracciones dentro de una clasificación más general con el nombre de cambios fonéticos. La síncopa y la sinalefa corresponden aquí a la elisión y a la contracción, respectivamente.

Glenn Ayres y Barbara B. Pfeiler describen y explican tanto la elisión de vocal como la contracción con estos mismos términos y los conciben como fenómenos distintos en sus respectivos contextos lingüísticos. Para la elisión de vocales estos autores explican: "Generalmente la elisión de las vocales breves ocurre cuando el sintagma verbal es seguido por una palabra que empieza con una vocal" (Ayres, et. al, 1997: 93).

Victoria R. Bricker y Olanike Ola Orie (2000: 291) ubican la elisión en el sufijo perfectivo {-ah} cuando es seguido por otro sufijo con vocal inicial y la explican como una estrategia adoptada para evitar, en este caso, que haya vocales sin armonía alrededor de la consonante laringal / h /.6

Se ha observado que algunos investigadores de esta lengua, si bien describen cada uno de estos fenómenos en contextos lingüísticos específicos, no siempre los tratan de una manera diferente. David y Alejandra Bolles (2001: 18-19) presentan los tipos de palabras y morfemas donde ocurren estos dos fenómenos aparentemente sin diferenciarlos:

Con este mismo enfoque y también con el término general contracciones, Manuel J. Andrade (1955: 10) da cuenta, entre otros, de los fenómenos en cuestión:

Alfredo Barrera Vásquez (1977: 214 y 269) describe estos fenómenos a través de la tagmémica y los explica a ambos como formas sandhi,7 mencionando su carácter optativo en el lenguaje común:

Con lo expuesto anteriormente es posible darse cuenta de la diferencia entre estos dos fenómenos, donde la contracción es efectivamente esa reducción de formas lingüísticas que se unen a formas adyacentes y resultan en formas simples. En maya yucateco la situación se da mayormente en los auxiliares8 y se contraen con los pronombres ergativos; en tanto, la elisión corresponde a un contexto lingüístico completamente diferente, pues como observamos, la reducción se da dentro de la misma palabra y no se contrae con alguna forma adyacente.

La elisión de la segunda vocal en el maya yucateco

Fonéticamente, en maya yucateco se elide por lo general la segunda vocal en palabras con el patrón silábico CVCVCVC.9 En este patrón la primera y tercera vocales pueden ser vocal corta /V/, vocal larga con tono alto /W/, vocal larga con tono bajo /VV/ o vocal rearticulada /V'V/. La segunda de ese patrón debe ser corta /V/. Las consonantes segunda y tercera, que se juntan al elidirse esa vocal, deben tener puntos de articulación que no dificulten el paso de uno a otro segmento en la emisión.

En las gramáticas descriptivas del maya, así como en las gramáticas para aprender la lengua, siempre se señala este fenómeno, aunque también se advierte que es optativo, por ejemplo (Quintal Martín, 1999: 38):

Haciendo el análisis podemos determinar que los pronombres absolutivos son los sufijos {-en }, {-ech }, {-Ø } y {-o'on } {-e'ex }, {-o'ob } para las tres personas del singular y las tres personas del plural, respectivamente. La partícula aspectual es bñn, el sufijo que indica la intransitividad es el sufijo de subjuntivo {-Vk }, y la raíz verbal es {jan}. Notemos cómo en las formas con elisión en la tercera persona del singular la raíz verbal no es igual que en las demás personas. Mientras en las otras personas la raíz tiene vocal larga, en la tercera del singular la raíz tiene vocal corta.

La otra diferencia es que sólo la tercera persona del singular tiene el sufijo de subjuntivo en su forma completa {-Vk} con su respectiva armonía vocálica, mientras en las otras personas aparece como {-k }. Observemos que el sufijo de pronombre absolutivo de la tercera persona del singular es el morfema {-Ø}, mientras los demás pronombres empiezan con vocal. Podemos entonces formular la elisión de la segunda vocal de la siguiente manera:

V — Ø / CVC_C{VC#} o V → Ø / CVC_C{V}

entendiendo que la vocal (v) se pierde (Ø) con la condición ( / ) de ser ésta la segunda en el patrón silábico señalado; dicho patrón se forma cuando a una palabra CVCVC se le une un elemento monosílabo con vocal inicial. Es necesario que este elemento monosílabo tenga vocal inicial, pues de otra manera el patrón silábico ya no sería el adecuado para elidir la segunda vocal. Esto puede ocurrir a final de palabra ({VC#}) o no ({V}).

Sin embargo, conviene notar que este cambio fonético está íntimamente relacionado con la jerarquía morfológica. En el ejemplo es el sufijo de subjuntivo el que pierde la vocal, y esto una vez que se ha unido a la raíz verbal CVC, formando así un tema verbal con el patrón silábico CVCVC. A este tema se le une otro sufijo (en este caso un absolutivo) con vocal inicial, dando como resultado el patrón CVCVCVC. En un estilo formal del habla este fenómeno es bastante común en palabras como sustantivos, adverbios y temas verbales, especialmente cuando gozan de armonía vocálica; pero es más frecuente en el habla informal.

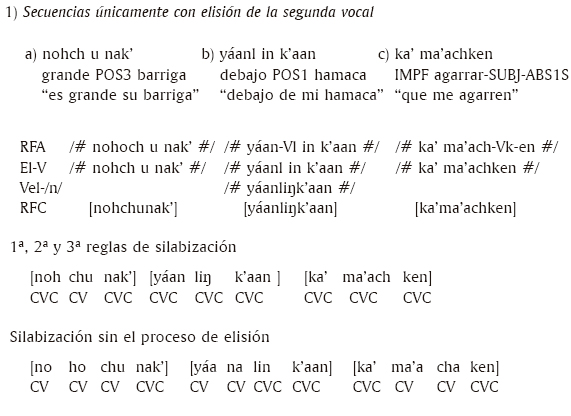

Para explicar eficientemente la elisión de la segunda vocal en el maya yucateco consideré dos niveles de análisis fonológico: uno concreto, totalmente determinado por la forma en que se realizan fonéticamente las secuencias fonológicas y conocido como representación fonológica concreta (RFC); y otro abstracto, libre de esos condicionantes fonéticos y que sirve de base para la puesta en relación de la fonología y la morfología, nivel conocido como representación fonológica abstracta (RFA) (Moreno 1994: 556). La representación fonológica (abstracta) no tiene necesariamente ninguna relación directa con la pronunciación concreta (RFC), pues su meta consiste en permitir que una raíz o afijo de la lengua estén representados en todas sus apariciones por la misma secuencia de elementos fonológicos, prescindiendo de las diferencias fonéticas que dependen del contexto (Fudge: 1970: 95).

El paso de uno a otro nivel está determinado por una serie de cambios fonológicos concebidos como procesos fonológicos (Moreno, 1994: 556). Dichos procesos se vuelven reglas fonológicas, por lo general se presentan de manera ordenada y no se aplican arbitrariamente (Moreno, 1994: 559).

Ahora, desde el punto de vista fónico, la lengua hablada es una transición continua entre unas posiciones articulatorias cerradas y abiertas, es decir, se parte de una posición cerrada para abrirla progresivamente o se parte de una posición abierta para irla cerrando progresivamente. con esto se obtienen tres tipos de transición fónica (Moreno, 1994: 589):

I. cerrado - Abierto, ej.: [pa]

II. Abierto - cerrado, ej.: [ap]

III. cerrado - Abierto - cerrado, ej.: [pap]

En I tenemos una unidad de transición abierta y en II, una unidad de transición cerrada. El tercer tipo de transición es una combinación de las dos anteriores. También existen transiciones como [pl], cerrada → abierta, y transiciones como [lp], abierta → cerrada; pero estas dos transiciones no se suelen considerar en las lenguas como unidades de transición pues no presentan una apertura máxima, representada por vocales. Estas unidades de transición se denominan sílabas.

Dada la sílaba [pap], el elemento central o nuclear es el de apertura máxima donde se localiza la transición nula, y por consiguiente donde la sílaba logra su máxima estabilidad. Se puede decir entonces que la vocal [a] es el núcleo silábico (N). Al elemento inicial se le denomina cabeza (Ca) y al elemento final, coda (Co) (Moreno, 1994: 591).

Existe una estructura jerárquica sintagmática que organiza los diversos elementos de la sílaba. cada lengua posee unas condiciones particulares de admisibilidad de las unidades de transición o sílabas. (Moreno, 1994: 591 y 593):

Reglas de silabización

a. Asígnese el nudo N a cada una de las vocales o diptongos de la cadena fónica.

b. Asígnese el nudo Ca a la consonante inmediatamente a la izquierda.

c. Asígnese el nudo Co a la consonante inmediatamente a la derecha.

d. Asígnese cualquier consonante que quede suelta a la CA que le sigue inmediatamente.

e. Asígnese cualquier consonante que quede suelta a la CO que la precede inmediatamente.

f. Asígnese el nudo σ a la secuencia de nudos caNCo.

Aplicamos las reglas a nuestro ejemplo:

Silabización sin el proceso de elisión de la segunda vocal

A continuación presentaré el análisis de mis datos. En su mayoría se trata de frases y oraciones de no más de cinco palabras. El corpus proviene de una muestra de 43 informantes hablantes de maya de diferentes partes de la península de Yucatán.

Nótese que en las derivaciones de procesos fonológicos omitimos el de armonía vocálica. como mencioné más arriba en nota al pie, la armonía vocálica no llega a efectuarse. Si nos remontamos al maya yucateco colonial tendríamos también esta situación en 1a), pues en esta variedad la palabra nohoch está formada por la raíz adjetiva noh, "grande", y el sufijo /-Vch/, el cual intensifica la cualidad o el efecto del adjetivo o nombre que le precede (Acuña 1993: 30). Si comparamos las secuencias silabizadas donde ocurre el proceso de elisión con las secuencias donde no ocurre, notaremos cómo estas secuencias se reducen de cuatro sílabas a tres.

Compárense las secuencias silabizadas donde no ocurren elisión ni contracción y veremos que las cinco sílabas de 2a) y 2c) se redujeron a tres, y en 2b) las seis sílabas se redujeron a cuatro.

En 2c) observamos también una resilabización, pues la consonante / h /, que en la primera silabización tiene posición de coda, en la resilabización ocurre junto a / l /; con ésta hace una cabeza compleja ya que se trata de una transición parcial y no se considera una sílaba. La pronunciación de los informantes que elidieron la vocal siempre fue [woo hli'] y nunca [wooh li'].

En estos ejemplos comprobamos nuevamente que la elisión de la vocal reduce el número de sílabas de las secuencias fónicas. En ambos ocurre pérdida de la consonante /l/ del posesivo {-il}. Aunque este proceso no ocurre a consecuencia de la elisión de la vocal, es importante explicarlo: cuando esta consonante se encuentra en posición de coda y otra consonante le sigue inmediatamente, entonces se pierde.

En 3c) y 3d), al elidirse la vocal, se pierde después / l /. Si no se elidiera esta vocal, la consonante / l / se encontraría en posición de cabeza, pero al elidirse pasa a la posición de coda donde le sigue inmediatamente otra consonante. Fonéticamente es la misma consonante en el mismo contexto que en 3a) y 3b). Puede decirse que es toda la sílaba la que se elide, y de hecho lo es, pero es la vocal la que siempre se pierde primero. Las secuencias silabizadas con elisión muestran menor número de sílabas.

Aquí observamos que después de elidirse la vocal ocurre un proceso donde /'/ alterna con / k' /. Esto ocurre en un contexto en el que / k' / pasa de la posición de cabeza a posición de coda y le sigue otra consonante. Podemos apreciar en 3f) cómo nuevamente se da una resilabización consistente en dejar / y / como coda y en no suprimir el corte glotal con el cual comienza la raíz 'úuch. Esto ocurrió en informantes que al pronunciar esta oración hacían una pequeña pausa después del adverbio.

Frecuencia de la elisión de la segunda vocal en palabras trisilábicas

En este apartado observaremos la frecuencia del proceso fonológico en cuestión. En cada ejemplo se verán unas cifras que indican, en primer lugar, el número de informantes que no elidieron la vocal en la palabra estudiada, después el número de quienes sí la elidieron, y finalmente el de los informantes que por alguna razón no contestaron. Si se da el caso, también se muestra el número de informantes que dieron una forma fuera de contexto lingüístico. El objetivo de estas cifras fue revelar cuánto se elide la segunda vocal de estas palabras en un estilo de habla formal. cada ejemplo posee una fórmula donde se expone el contexto de la palabra propensa a elidir la vocal.

Los primeros casos que veremos son los adverbios y los temas verbales con armonía vocálica:

Sin embargo, este proceso también ocurre en palabras sin armonía vocálica. En nuestros datos observamos que especialmente los temas verbales formados con el sufijo imperfectivo {-ik} son propensos a este proceso, así como el verbo oohel, "saber":

Este cambio de sonido es capaz de diferenciar los contextos fonéticos sobre la base de diferencias gramaticales (Funge 1970: 322). En los datos obtuve formas gramaticales donde la elisión de la segunda vocal no fue frecuente:

En 12) tres informantes, los únicos que elidieron la vocal, también alternan / ' / por /k'/. En 13) observamos cómo al juntarse el tema verbal machah con el sufijo {-il}, necesariamente elide el sufijo perfectivo {-ah} por completo. con esto, se presenta de nuevo un contexto en donde se podría elidir / i / del sufijo {-il} al unirse el pronombre absolutivo, pero esto no ocurre. Sólo tres informantes omitieron el sufijo {-il}. Deduzco que lo omitieron pues ningún informante ofreció la forma [bey tu machlena'] elidiendo únicamente la vocal, lo que podría considerarse el primer paso de la elisión del sufijo completo tal como hemos visto en ejemplos anteriores.

La explicación que tenemos es que en estas situaciones, en 12) y 13), los sufijos {-ik} e {-il} no están formando parte del tema verbal. En maya yucateco existen aspectos con un adverbio de modo al principio de la oración y necesitan que el verbo lleve un sufijo especial (Ayres y Pfeiler, 1997:85). Estos sufijos funcionan como enfáticos, es decir, realzan la actitud del hablante con respecto a la idea expresada en la acción del verbo.

En los ejemplos recién vistos nueve informantes variaron esta forma gramatical. Ocho de ellos proceden del oriente del estado de Yucatán (municipios de valladolid y chemax). Estas formas, que presentaré enseguida, tienen exactamente el mismo significado (en español) que las anteriores, si bien se construyen gramaticalmente de otra manera:15

Podemos observar cómo en ambos ejemplos todos los informantes eliden la vocal de los sufijos. Esto es así porque en estas construcciones los sufijos sí pertenecen a los temas verbales o formas básicas de los verbos, y ya ubicadas en el contexto adecuado se elide la vocal. En 14) observamos alternancia de / '/ por / k'/. Esto ocurre en un contexto donde / k' / pasa de la posición de cabeza a la posición de coda y le sigue otra consonante. Es el mismo contexto fonético de 12), donde ocurre el mismo proceso de alternancia.

La elisión en el desarrollo del maya yucateco

Los diccionarios de maya elaborados por los religiosos de la época colonial, al igual que las Artes y Gramáticas, tenían como fin el que otros misioneros recién llegados a Yucatán aprendieran a hablar el idioma. En sus Artes, los frailes expusieron el tema de los cambios de sonidos en el habla. Fray Pedro Beltrán de Santa Rosa (siglo XVIn) en su Arte del idioma maya señala:

Porque en este idioma no se habla en todo como se escribe, ni se pronuncian muchas veces conforme lo piden las reglas (y es lo que causa, que algunos que lo hablan parezcan forasteros ó se juzgue que no pronuncian como deben; siendo así, que hablan según las reglas del arte) se advierta que es tan necesario el uso de las sinalefas y síncopas, que sin hipérbole se puede afirmar, que todo el ser y hermosura de esta lengua es el uso de ellas y la parte más principal del arte es su explicación (sic, citado en Tozzer 1977: 23).

Asimismo, explica la elisión (con el término síncopa) de la siguiente manera:

La síncopa no es otra cosa, que comerle á algun vocablo alguna sílaba, ó letra vocal ó consonante. Esta figura agracia tanto al idioma Maya que sin ella parece que sus vocablos se hacen extraños, poco agradables y en su cadencia feos. En tanta manera, que puedo sin temeridad decir que casi la mitad de sus vocablos se sincopan ó son sincopables (sic, citado en Tozzer 1977: 23).

En los diccionarios encontramos una serie de verbos formados a partir de la unión de raíces verbales intransitivas16 con el sufijo causativo {-es } y el sufijo {-ah }. El primer sufijo deriva bases verbales transitivas17 de raíces o bases intransitivas, dándoles el significado de hacer u obligar que ocurra la acción del verbo intransitivo. El sufijo {-ah } actualmente es marcador de completivo18 de los verbos transitivos, pero en maya colonial también funcionaba en otros aspectos. Fonéticamente estos verbos son secuencias trisilábicas que pierden la segunda vocal, y consta en el registro de los diccionarios pues normalmente esto se indica presentando dos maneras de escribir la palabra.

Nótese en las columnas en maya de ambos ejemplos cómo los autores primero escribieron la palabra sin la vocal del sufijo causativo y después su forma completa.

Ya en el siglo XIX encontramos estos verbos escritos sin la vocal del sufijo causativo. En la Coordinación Alfabética de las voces del Idioma Maya22 de Juan Pío Pérez:

En el Diccionario de la Lengua Maya23 compuesto por este mismo autor:

Incluso comienza a registrarse una forma más reducida de BINZAH, que es Bisah, y una de TALZAH, que es TAZAH. Es importante notar que en esta última entrada Pío Pérez otorga a TAZAH dos significados distintos, o más bien, utiliza una sola entrada para dos palabras al parecer consideradas por él homónimas, lo cual no sucedía en los diccionarios precedentes.

Ahora, en el estudio Yucatec Maya Verbs (1981) de Victoria Bricker y Eleuterio Po'ot sobre el maya moderno hablado en Hocabá, Yucatán, estos verbos presentan formas aún más reducidas e incluso dos de ellos muestran otros cambios fonéticos:

En su estudio, el sufijo causativo {-es} se considera ya solamente como {-s}. Entonces, a través del registro de los diccionarios de maya colonial y de los estudios hechos hoy en día, podemos describir y explicar las reglas que originaron el cambio fonético sufrido por estos verbos.

Las raíces verbales intransitivas de donde derivan las bases verbales son bin (biin), "ir"; hok (hóok'), "salir"; lik (líik'), "levantarse"; lub (lúub), "caer"; luk (luk'), "quitarse o apartarse"; tal (taal), "venir", respectivamente. Estas raíces son CVC y al unirse con el sufijo causativo surge una base verbal CVCVC. Ya unidas al sufijo {-ah } forman una secuencia CVCVCVC, la cual elide la segunda vocal. cabe aclarar que en ese entonces (como hasta ahora) la lengua maya no elidía la segunda vocal en todas las secuencias trisilábicas CVCVCVC. Sin embargo el sufijo {-es}, al formar parte de estas bases verbales, ya era propenso a elidir la vocal únicamente cuando se unían al sufijo {-ah}:

Actualmente también pierde la vocal cuando se unen a cualquier elemento con vocal inicial (Bricker et. al., 1981: XII):

Ahora observaremos los procesos fonológicos que han originado los cambios fonéticos en estos verbos desde el maya colonial hasta la actualidad:

En 18) y 19) ocurre un cambio final en la vocal de la raíz, el cual consiste en pasar de una vocal con tono alto a una rearticulada debido a la influencia del corte glotal que le sigue inmediatamente. En 20) observamos que en lugar de rearticularse la vocal de la raíz, como ocurre en los ejemplos anteriores, se pierde el corte glotal que alterna con / b / y se conserva la vocal igual, mientras en 21) el corte glotal que alterna con / k' / no se pierde y esto provoca la rearticulación de la vocal de la raíz.

Los hablantes actuales de maya pronuncian la forma reducida de estos verbos, sobre todo en un estilo informal. Esto me inclina a pensar que estas bases verbales se han convertido en un solo elemento léxico; ya no se trata de la suma de un elemento léxico (raíz verbal) y un elemento gramatical (sufijo), es decir, estos verbos pueden considerarse raíces verbales transitivas que se conjugan en cualquier aspecto o modo. Esta afirmación se refuerza porque las bases verbales con sufijo causativo conjugadas en el modo imperativo y en el subjuntivo solamente utilizan el sufijo causativo completo {-es}, y no aceptan el sufijo transitivo {-eh} usado por los verbos transitivos. En cambio, las formas reducidas de estos verbos ya lo aceptan:

Más aún, consideramos que en este tipo de bases verbales la elisión de la vocal del sufijo causativo es el primer paso para esta lexicalización, pues en cuanto se elide esta vocal la "base" comienza a aceptar el sufijo transitivo {-eh} en tales modos. como hemos visto, este proceso no ocurre al mismo tiempo en todos estos verbos. Incluso podemos encontrar actualmente algunos hablantes que mantienen ambas formas, como por ejemplo:

Consideraciones finales

En el maya yucateco existen unidades de transición abierta y combinada, pero no hay unidades de transición cerrada. Es decir, en una secuencia fónica de esta lengua la sílaba puede comenzar con una consonante pero nunca con una vocal. En esta lengua, cuando se tienen las condiciones gramaticales adecuadas se pierde la segunda vocal en una secuencia fónica con el patrón silábico [CV CV CV (C)] resultando uno [CVC CV(C)].

El papel de la elisión en la silabización es permitir que la secuencia fónica reduzca el número de sílabas en la producción fonética de los hablantes. Específicamente, este proceso convierte dos unidades de transición cerrada CV CV en una sola unidad de transición combinada CVC, y hay casos donde se convierte en una sola unidad de transición cerrada CV. Esto ocurre porque al elidirse la segunda vocal de esas dos sílabas, la consonante que se encontraba en posición de cabeza pasa a la posición de coda de la sílaba anterior:

[no ho chil] — [noh chil]

Al mismo tiempo, en el lugar donde estaba la vocal se crea un límite silábico, es decir, el punto de transición entre esta nueva sílaba y la siguiente. En el proceso de pasar de cabeza de sílaba a coda y quedar ante otra consonante en posición de cabeza de la sílaba siguiente, la lateral / l /, la nasal / n / y el cierre glotal son susceptibles de elidirse también.24 En este mismo contexto, las consonantes /k'/ y /b/ alternan con un cierre glotal:

Representamos estos procesos mediante las siguientes reglas:

Si al elidirse la vocal se juntan en el límite silábico la velar / h / y la lateral / l /, la velar no se pierde, no se sustituye por cierre glotal, ni permanece como coda sino forma una cabeza de sílaba compleja con la lateral de la sílaba siguiente:

[woo he li'] — [woo hli']

Todo elemento de la secuencia fónica ha de ser silabizado, ya sea asignándolo a alguna sílaba existente o bien creando una sílaba nueva para darle cabida (Moreno cabrera 1994: 595).

Podemos notar que también el fenómeno de contracción tiene un papel importante en la reducción de sílabas, y en este sentido (es decir, hablando fonéticamente), vemos cómo la contracción opera de igual manera que la elisión de vocal. En el contexto morfológico adecuado, este fenómeno reduce la secuencia de sílabas CVC V(C) a una sola sílaba cerrada CVC o a una sílaba cerrada CV.

La elisión en la lengua maya yucateca es un proceso que se presenta de acuerdo con factores gramaticales y fonéticos, mismos que van transformando la lengua poco a poco. Por eso nos remitió al maya colonial y a un análisis diacrónico. El estudio de la elisión y de la reducción fonética queda abierto a trabajos posteriores para investigar históricamente su comportamiento en las variedades coloniales de la rama yucateca y de otras lenguas mayas.

BIBLIOGRAFÍA

Andrade, Manuel J., 1955 A Grammar of Modern Yucatec. Microfilme. Microfilm collection of Manuscript on Middle America Anthopology, 41, chicago: University of chicago Library. [ Links ]

Ayres, Glenn y Bárbara Pfeiler, 1997 Los verbos mayas. La conjugación en el maya yucateco moderno. Yucatán: Universidad Autónoma de Yucatán, Departamento Editorial de la Dirección General de Extensión. [ Links ]

Barrera vásquez, Alfredo, 1977 "La lengua maya de Yucatán", Yucatán Actual, pp. 205-292, Carlos A. Echánove Trujillo (dir.), Edición Oficial del Gobierno de Yucatán, 2ª ed. México: Gobierno del Estado de Yucatán (Enciclopedia Yucatanense), 9 vols. [ Links ]

Barrera vásquez, Alfredo (coord.), 1980 Diccionario Maya Cordemex. Mérida: cordemex. [ Links ]

Bastarrachea Manzano, Juan Ramón, Ermilo Yah Pech y Fidencio Briceño chel, 1992 Diccionario Básico Maya-Español-Maya, presentación de Roberto Escalante. Mérida: Maldonado Editores. [ Links ]

----------, y Jorge Manuel canto Rosado (coords.), 2003 Diccionario Maya Popular. Mérida: CONACULTA, Dirección de culturas Populares e Indígenas de Yucatán, Secretaría de Educación, INDEMAYA, INAH, Academia de Lengua Maya de Yucatán A.C. [ Links ]

Blair, Robert Wallace, 1966 "Yucatec Maya Noun and verb Morpho-Sintax". P.h. D. dissertation. Indiana: Indiana University Microfilms, Department of Linguistics. [ Links ]

Bocabulario de Maya Than, 1993 Edición y comentarios de René Acuña. México: UNAM, IIFL, centro de Estudios Mayas (Fuentes para el Estudio de la cultura Maya, 10). [ Links ]

Bolles, David y Alejandra Bolles, 2001 A Grammar of the Yucatecan Mayan Language. california: Labyrithos. [ Links ]

Briceño chel, Fidencio, 2002 "Lengua e identidad entre los mayas de la peninsula de Yucatán", Los investigadores de la cultura maya, 10 (II): 370-379. campeche: Universidad Autónoma de campeche, SECUD. [ Links ]

Bricker, victoria R. y Eleuterio Po'ot, 1981 Yucatec Maya Verbs (Hocaba Dialect) Gramatical Introduction, traducción de James Ward. Tulane: Tulane University, Aids center for Latin America Studies, Latin American Studies curriculum. [ Links ]

----------, y Olanike Ola Orie, 2000 "Placeless and Historical Laryngeals in Yucatec Maya", International Journal of American Linguistics, 66 (3): 283-317. chicago: University of chicago. [ Links ]

Calepino de Motul, 1995 Ramón Arzápalo Marín (ed.). México: UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 3 tomos. [ Links ]

Crystal, David, 1991 A Diccionary of Linguistics and Phonetics, Third Edition. cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers. [ Links ]

Fudge, E. C., 1975 "Fonología", Nuevos horizontes de la lingüística, pp.79-98, John Lyons (intr. y selec.), versión española de conxita Lleó con la colaboración de Pedro Albertelli y Delia Suardíaz. Madrid: Alianza. [ Links ]

Matthews, P. H., 1980 Morfología. Introducción a la teoría de la estructura de la palabra. Madrid: Paraninfo. [ Links ]

Moreno cabrera, Juan carlos, 1994 Curso Universitario de lingüística general II: Semántica, Pragmática; Fonología y Morfología. Madrid: Síntesis. [ Links ]

Pickett, velma y Benjamin F. Elson, 1996 Introducción a la morfología y sintaxis. México: Instituto Lingüístico de verano. [ Links ]

Pío Pérez, Juan, 1866-1877 Diccionario de la Lengua Maya, introducción de Eligio Ancona, memoria biográfica de Fabián carrillo. Mérida: Imprenta Literaria de Juan F. Molina Solís. [ Links ]

----------, 1898 Coordinación Alfabética de las voces del Idioma Maya, que se encuentran en el arte y obras del Padre Fr. Pedro Beltrán de Santa Rosa. Mérida: Imprenta de la Ermita. [ Links ]

Pfeiler, Bárbara, 1995 "variación fonológica en el maya yucateco", Vitalidad e influencia de las lenguas indígenas en Latinoamérica, pp. 488-497, Ramón Arzápalo Marín y Yolanda Lastra (eds.). México: UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas. [ Links ]

Tozzer, Alfred M., 1977 A Maya Grammar. Nueva York: Dover Publications. [ Links ]

1 En lingüística actuación se refiere a la producción y percepción del habla, y competencia a la estructura gramatical de la lengua (Kyparsky 1970: 319).

2 Los datos sobre maya yucateco que se analizaron para este artículo son producto de la primera fase del proyecto La variación dialectal en el maya yucateco (CONACYT 36387-H), en el cual participé como becario. Dicho proyecto se realizó entre los años 2001 y 2003 bajo la dirección de la doctora Barbara Blaha Pfeiler (a quien profundamente agradezco por su valiosísima ayuda) en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Durante esta primera fase se aplicó un cuestionario a hablantes de esta lengua en diferentes lugares de la península. Para esta investigación se tomaron del cuestionario 33 entradas donde se estudió el fenómeno de elisión de la segunda vocal. La muestra cuenta con 43 informantes, a quienes se les aplicó el instrumento de elicitación utilizado en el proyecto; éstos se distribuyen de la siguiente manera: en Campeche, 17 informantes de la zona de los Ch'enes (norte-noreste de Campeche); en el estado de Yucatán, 8 de la zona henequenera (centro-Yucatán); 4 de los municipios de Peto y Tzucacab (sur-Yucatán); 3 del municipio de Yaxcabá (sur-Yucatán), y 11 de los municipios de Valladolid y Chemax (zona oriente-Yucatán). Los informantes son de edad variada y de ambos sexos.

3 No se profundizará en la contracción puesto que dicho tema merece un trabajo aparte.

4 En la escritura jeroglífica maya también se registra reducción fonética y algunos procesos fonológicos.

5 A partir de aquí, en todos los ejemplos se respeta la ortografía original del maya yucateco de cada autor.

6 Bricker y Ola Orie llaman a este fenómeno supresión de vocal (vowel deletion) y es uno de varios ejemplos donde se demuestra que el comportamiento de las consonantes laringales es distinto al de otras consonantes no laringales en maya yucateco, y en este caso es una estrategia adoptada para evitar que, de acuerdo con estos autores, vocales sin armonía se hallen a su alrededor. Desde mi punto de vista en este ejemplo en particular, además de lo explicado por estos investigadores, la elisión de la vocal del sufijo perfectivo {-ah} también responde al contexto morfonológico específico que se expondrá más adelante.

7 Forma sandhi es el resultado de la modificación fonética que sufren los morfemas cuando se ponen en contacto en una palabra o frase; el cambio se debe a que la forma fonémica de uno afecta la composición fonémica del otro (Pickett 1996:43; Matthews 1980:113).

8 La contracción también ocurre con la negación ma' y la partícula adverbial ti'.

9 C representa consonante y V representa vocal.

10 En este ejemplo omitimos los procesos de armonía vocálica. considero que la elisión de la vocal es prácticamente la otra cara del proceso donde la vocal de los sufijos es la repetición de la raíz verbal o nominal a la que se unen, y por eso no llega a completarse.

11 Aquí considero las vocales rearticuladas como un solo núcleo silábico, y descarto el valor conso-nántico que suele dársele a la clausura glotal. Esto es así pues de otra manera esta vocal rearticulada rompería con el patrón silábico adecuado para elidir la segunda vocal, y esto no ocurre. Por eso menciono al principio que la primera y última vocal pueden ser de cualquier tipo.

12 Se registraron formas como p’urux, polok, p’uruxnak’.

13 Estos informantes dieron la forma ka’ ma’achak sin sufijo, por lo cual no hay contexto para

elidir.

14 El paréntesis indica que algunos informantes contrajeron la negación o el auxiliar con el pronombre ergativo.

15 Una situación similar registra Fidencio Briceño chel (2002:375), en la cual los hablantes del sur de Yucatán afirman que los de Quintana Roo tienen una manera distinta de expresar la idea "ya lo vi". Los del sur de Yucatán dicen ts'in wilik, mientras los de Quintana Roo dicen sáam in wileh; esto es reconocido por los primeros como algo característico del habla de los de Yucatán.

16 Intransitivo: se dice de los verbos que no llevan complemento directo.

17 Transitivo: se dice de los verbos que llevan complemento directo.

18 completivo: es el aspecto que indica que la acción del verbo ha sido completada.

19 Este documento se ha datado en el último cuarto del siglo XVI (Arzápalo, 1995).

20 Activo: es la forma verbal que expresa que la acción del verbo se realiza a través o por medio del sujeto.

21 Este documento se ha datado en el siglo XVII (Acuña, 1993).

22 Las fuentes de la coordinación son el Arte de la Lengua Maya y otras obras de Beltrán de Santa Rosa que documentó la lengua maya del siglo XVIII.

23 Perteneciente al siglo XIX.

24 Estos procesos ya han sido descritos por Barbara B. Peiler (1995).

Información sobre el autor

Carlos Martín Sobrino Gómez. Mexicano. Licenciado en ciencias antropológicas. Es especialista en lingüística y literatura. Es egresado de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es ayudante del cuerpo académico Identidad y Cultura Maya en Yucatán, así como del proyecto colectivo El pueblo maya yucateco ante las modificaciones constitucionales y legales en proceso en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Unidad de Ciencias Sociales de la UADY . Entre sus últimas publicaciones se cuentan: "Los reality shows: ¿realidad o recreación?", aparecido en: Cuaderno de Ensayos Universitarios, 2005.