Introducción

La emergencia sanitaria causada por la COVID-19 ha generado grandes cambios en las Instituciones de Educación Superior (IES), replanteando metodologías de trabajo y convivencia debido fundamentalmente a medidas extraordinarias de distanciamiento social y cuarentena que llevaron, en la mayoría de los casos, al cierre de instalaciones. Según datos de la UNESCO (2020), en todo el mundo las escuelas desde el nivel básico hasta el superior estuvieron cerradas en promedio 3.5 meses y la cifra se eleva hasta 5.5 meses que equivalen a dos tercios de un año académico.

Las respuestas de las instituciones de educación superior fueron muy diversificadas; tanto en los protocolos para responder como en el tiempo, básicamente por la diversidad, número e independencia de estas instituciones. En México, en las IES, hay cerca de cinco millones de estudiantes, y seiscientos mil docentes y personal de apoyo. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) presentó sugerencias para mantener operando los servicios educativos curriculares durante la crisis, que incluyen recomendaciones para el trabajo docente, estudiantil y la integración de una agenda digital emergente que apoye a la docencia y la investigación (ANUIES, 2020). De manera similar la Secretaría de Educación Pública (SEP), reporta que 91% de las IES públicas del país emprendió acciones en el diseño de aplicaciones digitales y materiales informativos (Malo-Álvarez, Maldonado-Maldonado, Gacel-Ávila, & Marmolejo, 2020).

En este sentido, la escritura académica digital se ha impulsado aún más en el contexto de la pandemia COVID-19, algunas de las investigaciones a nivel internacional señalan que el uso de softwares o plataformas digitales son herramientas de andamiaje valiosas para el desarrollo de competencia de escritura académica (Strobl et al., 2019). Otros estudios señalan la posibilidad de transferencia entre las composiciones escritas en Redes Sociales (RS) al ámbito de la escritura académica (Shepherd, 2018; Mehrvarz, et al., 2021).

Por su parte, en Latinoamérica se ha explorado la escritura académica y el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), por ejemplo: grupos virtuales de escritura académica (Guzmán & Gómez-Zermeño, 2018), implementación de talleres online y diplomados presenciales (Reyes-Angona & Fernández-Cárdenas, 2015), creación de comunidades virtuales como blogs (Angona, Fernández-Cárdenas, & Martínez, 2013) y a través del uso de plataformas educativas como Moodle (González-álvarez, 2018).

A continuación, se describirán los referentes teóricos de la investigación, el propósito y objetivo de esta y el diseño metodológico empleado para la obtención de los datos de investigación.

Desarrollo

En años recientes, los temas de escritura y alfabetización académica han cobrado gran importancia para las universidades, debido a la necesidad de mejorar el desarrollo de la competencia en sus estudiantes y equipo docente, investigadores, bibliotecarios (Iermolenko, Aleksandrov, Nazarova, & Bourmistrov, 2021 .

Los estudiantes, aunque están preparados tecnológicamente, presentan dificultades en la transferencia de las competencias digitales (ej. escritura en RS) a las competencias de escritura académica para integrar en los escritos que se les solicitan en sus asignaturas académicas o en sus productos de titulación como tesis o artículos académicos (Mehrvarz, et al., 2021). Más aún, diversos autores señalan una relación directamente positiva entre el éxito profesional-académico y las competencias de escritura académica (Katila, et al., 2020; Kiriakos & Tienari, 2018).

Respondiendo a las necesidades de mejorar el desarrollo de competencias de escritura académica, se han creado centros de escritura y las bibliotecas universitarias y a nivel medio superior en diferentes localidades del mundo (Calle-Álvarez, 2018, 2019; Gavari Starkie & Tenca Sidotti, 2017). La relevancia de las competencias de escritura académica en el contexto universitario actual está señalada por distintos indicadores, en su efecto metacognitivo, pensamiento crítico, creatividad y en el fomento de la cultura de investigación. En este sentido, existen investigaciones que han explorado el uso de estrategias de enseñanza como el Aprendizaje Basado en Investigación (Inquiry-Based Learning en inglés) para la enseñanza de la escritura académica (Wale & Bogale, 2021) o bien estrategias de enseñanza innovadoras mediadas por TIC (Numan-Khazaal, 2019).

En el ámbito de la revisión de literatura encontramos que el concepto de escritura académica es multidisciplinario; podemos ubicar un abordaje desde la Lingüística, Humanidades, Filosofía, Pedagogía y Psicología. En la presente investigación se asume un abordaje socio-cultural de la escritura académica, si bien, existen abordajes desde otras perspectivas como la cognitiva en el que se ve al proceso de escritura en función de las estructuras cognitivas involucradas al momento de escribir (Flower & Hayes, 1980) desde el punto de vista social se aporta un abordaje complejo de la escritura como un proceso situado dentro de una comunidad de práctica, como la universidad (Holland & Lave, 2009; Lave & Wenger, 1991).

Por otra parte, el concepto de alfabetización académica1 es definida como “la habilidad para hacer significado o sentido con un lenguaje escrito en un grupo particular o comunidad que le otorgue y retroalimente dicha habilidad” (Weese, Fox, & Greene, 1999, p. 25).

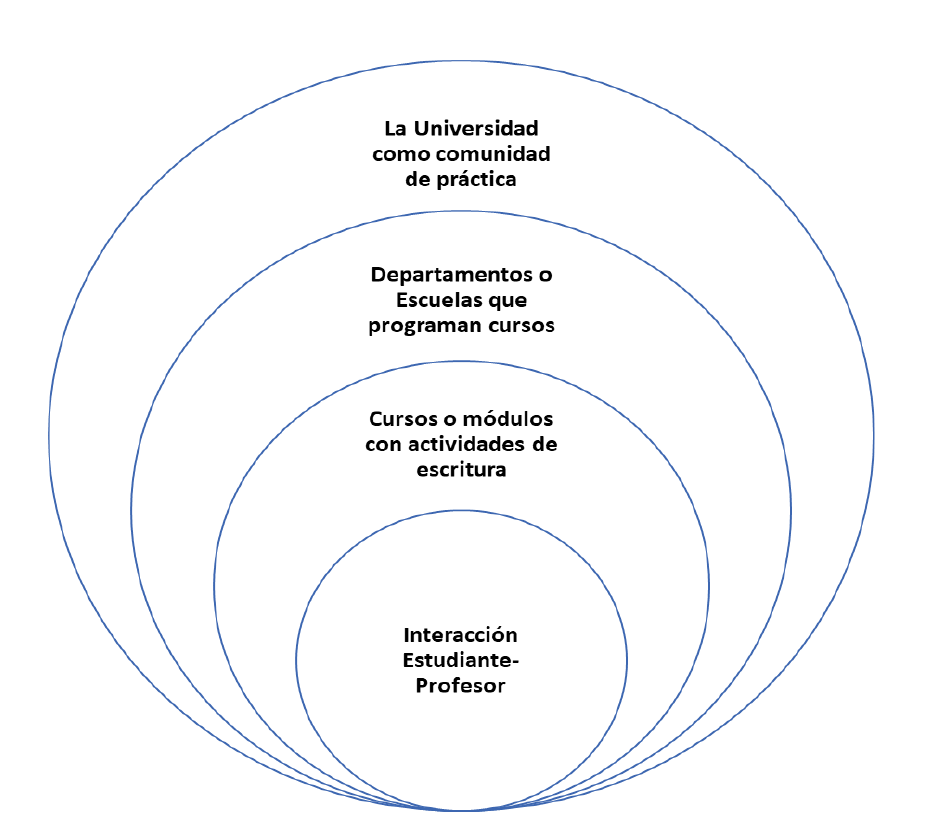

En la revisión teórica, el término de alfabetización académica abarca la naturaleza relativa de la escritura académica contemplando la gama de experiencias, prácticas y formas de saber que los individuos llevan a cabo una tarea de escritura. “La alfabetización se refiere a diferentes estrategias para conceptualizar, organizar y producir textos; implica variaciones en los contextos y comunidades en las que están escritas, y los roles de los lectores y escritores que invocan” (Hyland, 2008, p.14). Siguiendo dicho planteamiento, “las comunidades tienen diferentes ideas sobre lo que vale la pena comunicar, cómo se puede comunicar, qué es probable que los lectores sepan, cómo se pueden persuadir'' (Hyland, 2008, p. 5); por ello, en el ámbito educativo es necesario ver las tareas de escritura en el marco de una comunidad situada, siendo importante visualizar en el centro de dicha comunidad, el elemento central; la interacción entre el alumno y el profesor basado en la tarea de escritura. Es a través de esta interacción que es probable que tenga lugar un aprendizaje y una enseñanza eficaz. Si tomamos una universidad como comunidad, las facultades que comprenden disciplinas interrelacionadas y los departamentos como proveedores de cursos o módulos, podremos ver las tareas de escritura en el marco de una comunidad; por ejemplo, la Facultad de Derecho es una entidad académica interrelacionada con el Departamento de humanidades, dicha Escuela imparte cursos y módulos con tareas de escritura específicas. En la Figura 1 se puede apreciar dicha interacción.

Elaboración propia basado en Jennie Wong, De Coursey, Xu, & Wang (2010).

Figura 1 La escritura académica como comunidad de práctica en la universidad.

Comprender el papel mediador de las TIC en el desarrollo de competencias de escritura académica es uno de los retos al que se enfrentan las Universidades en todo el mundo, de ahí que derive la importancia de conocer los elementos que regulan el aprendizaje de la competencia de escritura académica; por ello, el propósito de esta investigación es conocer desde las diferentes perspectivas de los agentes de la universidad (estudiantes, profesores y bibliotecarios) los elementos que intervienen en la competencia de escritura académica digital. Con base en lo anterior, el objetivo de la investigación giró en torno a explorar la percepción en torno a las competencias de escritura académica digital que despliegan estudiantes, docentes y bibliotecarios en una universidad con financiamiento privado en el contexto COVID-19. Siendo las preguntas que guiaron la investigación:

(1) ¿Existen diferencias significativas en el desarrollo de la competencia de escritura académica en mujeres y varones?, (2) ¿Existen diferencias significativas en función del grado académico en el desarrollo de la competencia de escritura académica?, (3) ¿Existen diferencias significativas en el desarrollo de la competencia de escritura académica en función del área académica?

La investigación se diseñó con el método transversal-exploratorio con análisis multimétodos cuantitativo y cualitativo de contenido. Participaron 110 integrantes de una comunidad universitaria con financiamiento privado; 67 mujeres y 43 varones, los grados de estudio concluidos de los encuestados fueron: Bachillerato (30), Licenciatura (13), Especialidad (6), Maestría (38) y Doctorado (23). Las Facultades o Escuelas y Departamentos de la Universidad a los que pertenecían los encuestados fueron: Biblioteca (16), Humanidades (8), Centros de Lenguas (4), Escuela de Empresariales (23), Escuela de Pedagogía (27), ESDAI (2), Facultad de Derecho (6), Facultad de Ciencias de la Salud (5), Facultad de Ingeniería (11), Alumni (1), Escuela de Comunicación (3), Extensión Universitaria (1), Administrativo (2), Dirección Institucional de Proyectos (1). Se aplicó un cuestionario diseñado exprofeso en plataforma Google Forms que se administró de manera online, en el mismo se especificaba el objetivo de la investigación y en éste los encuestados daban su consentimiento informado para participar en la investigación.

Los reactivos se procesaron en el software IBM SPSS 24L©, los reactivos en preguntas abiertas fueron analizadas usando la estrategia de análisis de contenido cualitativo mediante el software Maxqda 2020 © (Rädiker & Kuckartz, 2020). Este análisis fue exploratorio y descriptivo con el fin de conocer las experiencias de los participantes con respecto a los apoyos y los retos de la escritura académica en su vida profesional.

En una investigación cualitativa, los investigadores son influenciados por su experiencia, antecedentes y el contexto conforme van analizando e interpretando los datos recolectados (Creswell & Poth, 2018) y el proceso es sistemático buscando identificar conocer y describir las experiencias y/o vivencias de los participantes.

El procedimiento de análisis señala diferentes etapas, según los diferentes autores y procedimientos, para este estudio primero se codificaron las unidades de significado, es decir se separó el texto en unidades que tuvieran sentido por sí mismas, incluyendo palabras, oraciones o incluso párrafos; a cada unidad de significado se le asignó un código. A continuación, se procedió a agrupar los códigos en categorías iniciales a partir de elementos comunes. Una vez teniendo las categorías iniciales se generaron subcategorías y se disminuyó el número final de las categorías. Finalmente, se establecieron reglas para la categorización y se generaron los conceptos asociados a los datos.

En atención al problema de investigación planteado, se presentan los resultados emergidos a través del análisis estadístico de los datos recabados. Éstos involucran un análisis comparativo sobre la percepción de competencias de escritura en función de las variables género, edad, nivel de estudios y entidad académica a la que se pertenece.

Percepción de competencias de escritura en función del género

Para este análisis, se aplicó la Prueba Levene para identificar si había diferencia estadísticamente significativa en las varianzas en los grupos constituidos por la variable (mujeres y varones respectivamente); asimismo, se aplicó una Prueba T para muestras independientes para determinar si los puntajes en función de la variable género para cada una de las competencias reflejaban diferencia significativa. En la Tabla 1 se presentan los resultados.

Tabla 1 Análisis comparativo en función de la variable género.

| Competencias de escritura | Media por categoría | Prueba Levene | Prueba T | |

|---|---|---|---|---|

| Mujeres | Varones | |||

| C1. Gestores de información bibliográfica (Mendeley, Zotero, etc.). | 2.25 | 2.21 | Sig. = .181 | Sig. = .857 |

| C2. Comprensión lectora de textos especializados de la disciplina. | 3.93 | 3.65 | Sig. = .207 | Sig. = .211 |

| C3. Manejo de recurso Researchgate / Academia.edu | 2.22 | 2.28 | Sig. = .188 | Sig. = .833 |

| C4. Escritura de proyectos de investigación académica (tesis, artículos científicos, ponencias para congresos, propuestas de investigación). | 3.16 | 2.44 | Sig. = .044 | Sig. = .004 |

| C5. Escritura de textos divulgativos (notas periodísticas, artículos de divulgación). | 3.01 | 2.60 | Sig. = .963 | Sig. = .091 |

| C6. Escritura de textos argumentativos (ensayos críticos, reseñas, ensayos argumentativos). | 3.40 | 2.72 | Sig. = .296 | Sig. = .003 |

| C7. Estilos y formatos de escritura académica según la disciplina (APA, MLA, Harvard, Chicago, etc.). | 3.07 | 2.51 | Sig. = .318 | Sig. = .024 |

Respecto a la Prueba Levene, se identificó que sólo en el caso de la C5 la diferencia de varianzas era estadísticamente significativa; por tanto, en esta competencia se aplicó una Prueba T asumiendo varianzas desiguales, mientras que en resto se aplicó asumiendo igualdad de varianzas.

Las respectivas Pruebas T brindan evidencia suficiente para suponer que hay diferencia estadísticamente significativa en las competencias C4, C5 y C7 entre mujeres y varones, habiendo en los tres casos una percepción de mayor presencia o desarrollo de las respectivas competencias en las mujeres.

Percepción de competencias de escritura en función de la edad

En el instrumento de recolección la variable edad se asumió como categórica, contemplando seis bloques de edad. De estos, uno no presentó ningún caso (29-34 años). Para realizar el análisis comparativo se aplicó la Prueba Levene para revisar la homogeneidad de varianzas, así como Análisis de Varianza Unifactorial para identificar si se observaban o no diferencias significativas en la percepción de desarrollo de competencias en función de los bloques de edad. Los resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2 Análisis comparativo en función de la variable edad.

| Competencia | Medias por categoría | Prueba Levene | Prueba Anova | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| < 18 | 18-23 | 24-28 | 35-40 | > 40 | |||

| C1 | 2.00 | 2.78 | 3.10 | 3.11 | 2.73 | Sig. = .238 | Sig. = .589 |

| C2 | 1.00 | 2.04 | 2.10 | 2.33 | 2.35 | Sig. = .043 | N.A. |

| C3 | 2.00 | 3.52 | 3.40 | 4.00 | 4.02 | Sig. = .766 | Sig. = .029 |

| C4 | 1.00 | 2.09 | 2.00 | 2.63 | 2.21 | Sig. = .027 | N.A. |

| C5 | 1.50 | 2.91 | 2.50 | 2.89 | 3.00 | Sig. = .277 | Sig. = .440 |

| C6 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 2.92 | Sig. = .089 | Sig. = .778 |

| C7 | 3.50 | 3.48 | 2.90 | 3.37 | 2.88 | Sig. = .481 | Sig. = .220 |

La Prueba Levene permitió identificar que en los casos de las competencias C2 y C4 las varianzas no eran iguales, por lo que no resultó pertinente aplicar para dichos casos una prueba Anova. Para el resto de las competencias, la prueba Anova permitió identificar que sólo en el caso de la C3 (Manejo de recursos digitales Researchgate / Academia.edu) la diferencia observada en la percepción por categoría de edad era estadísticamente significativa, identificando cierta tendencia de incremento (no perfecta) a mayor edad de las y los participantes.

Percepción de competencias de escritura en función del nivel de estudios

En el instrumento se incluyó un reactivo en que se le preguntaba a los participantes cuál era su máximo grado de estudios ya finalizado, más no necesariamente titulado. Para realizar el análisis, se aplicó la Prueba Levene para revisar la homogeneidad de varianzas, así como Análisis de Varianza Unifactorial para identificar si se observaban o no diferencias significativas en la percepción de desarrollo de competencias en función del nivel de estudios. Los resultados se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3 Análisis comparativo en función de la variable grado de estudios.

| Competencia | Medias por categoría | Prueba Levene | Prueba Anova | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bachillerato | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctores | |||

| C1 | 2.37 | 3.23 | 2.33 | 2.79 | 3.52 | Sig. = .879 | Sig. = .010 |

| C2 | 1.93 | 2.77 | 1.83 | 2.16 | 2.57 | Sig. = .308 | Sig. = .168 |

| C3 | 3.07 | 3.85 | 3.83 | 3.95 | 4.57 | Sig. = .283 | Sig. = .000 |

| C4 | 1.73 | 2.46 | 2.50 | 2.11 | 2.96 | Sig. = .058 | Sig. = .015 |

| C5 | 2.47 | 2.38 | 3.00 | 2.71 | 3.96 | Sig. = .121 | Sig. = .000 |

| C6 | 2.63 | 2.38 | 2.83 | 2.58 | 3.87 | Sig. = .296 | Sig. = .000 |

| C7 | 3.10 | 3.00 | 3.33 | 2.87 | 3.65 | Sig. = .821 | Sig. = .164 |

Fuente: Elaboración propia.

Considerando que en todos los casos la Prueba Levene brindó evidencia suficiente para aceptar la homogeneidad de varianzas, resultó pertinente la aplicación de la Prueba Anova, donde se pudo identificar que en las competencias C1, C3, C4, C5 y C6 la percepción de desarrollo era estadísticamente diferente en función del nivel de estudio de las y los participantes habiendo una tendencia de aumento a mayor nivel de estudios. Cabe destacar, que sólo en el caso de maestría se observó que los puntajes fueron en varias ocasiones menores a los de especialidad y/o licenciatura. Adicionalmente, se identifica una diferencia marcada en la percepción de desarrollo de competencias de escritura en el grado de doctorado, aspecto comprensible por el enfoque investigativo que suele caracterizar a este nivel.

Percepción de competencias de escritura en función del área académica

Para realizar este análisis se hizo una selección de los participantes que pertenecían a alguna Escuela o Facultad, a la Biblioteca o al Departamento de Humanidades, entidades en las se identificaron por lo menos cinco casos. Para realizar el análisis se aplicó la Prueba Levene para revisar la homogeneidad de varianzas, así como Análisis de Varianza Unifactorial para identificar si se observaban o no diferencias significativas en la percepción de desarrollo de competencias en función del área académica a la que se pertenece. Los resultados se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4 Análisis comparativo en función del área académica.

| Comp. | Medias por categoría | Prueba Levene | Prueba Anova | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | B | C | D | E | F | G | |||

| C1 | 3.06 | 2.13 | 1.96 | 1.93 | 2.17 | 3.40 | 2.55 | Sig. = .675 | Sig. = .024 |

| C2 | 3.63 | 3.63 | 4.26 | 3.33 | 4.67 | 4.60 | 4.09 | Sig. = .066 | Sig. = .010 |

| C3 | 2.38 | 2.13 | 2.09 | 1.93 | 2.83 | 3.00 | 2.82 | Sig. = .496 | Sig. = .339 |

| C4 | 2.38 | 2.88 | 3.17 | 2.78 | 3.33 | 3.80 | 3.27 | Sig. = .725 | Sig. = .192 |

| C5 | 2.50 | 3.13 | 3.26 | 2.78 | 3.33 | 3.00 | 3.09 | Sig. = .436 | Sig. = .471 |

| C6 | 2.69 | 3.13 | 3.48 | 3.41 | 4.00 | 2.80 | 2.73 | Sig. = .128 | Sig. = .090 |

| C7 | 2.75 | 3.13 | 2.91 | 2.74 | 3.83 | 3.40 | 3.00 | Sig. = .827 | Sig. = .564 |

Códigos de identificación:

A.Biblioteca.

B.Humanidades.

C.Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales.

D.Escuela de Pedagogía.

E.Facultad de Derecho.

F.Facultad de Ciencias de la Salud.

G.Facultad de Ingeniería.

Las Pruebas Levene brindan evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de nulidad, concluyendo la homogeneidad de varianzas, siendo así válida la aplicación de la Prueba Anova para todas las competencias. Los resultados de las Pruebas Anova permiten concluir que las competencias C1 (Gestores de información bibliográfica (Mendeley, Zotero, etc.) y C2 (Comprensión lectora de textos especializados de la disciplina) presentan diferencias estadísticamente significativas respecto al área académica de los participantes (Ver Tabla 3).

Análisis cualitativo de la percepción de las competencias de escritura académica

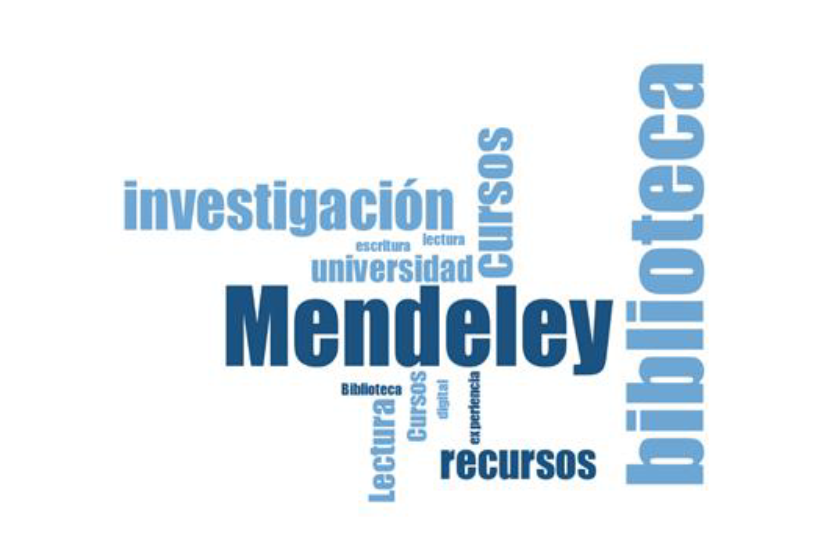

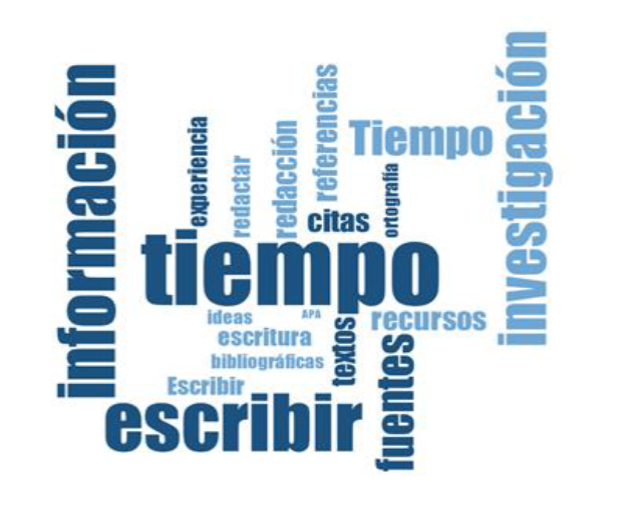

En este apartado presentamos el análisis cualitativo de contenido analizado en el discurso de los participantes presentado ante los dos reactivos cualitativos. El reactivo RC1 versaba sobre: En tu experiencia, describe tres recursos de apoyo que te han ayudado a desarrollar habilidades de escritura académica en la universidad. Para el análisis se realizó una codificación con el software Maxqda 2020 ©, y se generaron las nubes de palabras que se aprecian en las Figuras 2 y 3.

Fuente: Elaboración propia con MaxQda2020.

Figura 2 Nube de palabras del discurso de los participantes ante el reactivo sobre recursos de apoyo para la escritura académica.

Fuente: Elaboración propia con MaxQda2020.

Figura 3 Nube de palabras del discurso de los participantes ante el reactivo retos para la escritura académica.

En síntesis, podemos identificar que como recursos de apoyo los participantes identificaron los siguientes: (1) uso de Recursos de la Biblioteca Digital de la universidad, (2) Gestores de referencias como Mendeley o Zotero, (3) cursos y talleres ofertados para escritura académica, (4) Realización de Lecturas especializadas, y (5) Retroalimentación por parte de los pares expertos y/o profesores/asesores.

Por su parte, como principales retos para realizar las acciones propias de la escritura académica se identificaron: (1) Gestión del tiempo, (2) Búsqueda especializada en Bases de Datos, (3) Redacción clara de ideas, (4) Expresión escrita y comprensión lectora en un segundo idioma, (5) Dominio de los estilos de citación y referencias (APA, Harvard, Chicago, etcétera).

Conclusiones

El objetivo de la presente investigación consistió en explorar la percepción en torno a las competencias de escritura académica digital que despliegan estudiantes, docentes y bibliotecarios en una universidad con financiamiento privado en el contexto COVID-19.

En los resultados analizados a través de la estadística inferencial (ANOVA), localizamos los siguientes datos relevantes: (1) existen diferencias significativas las competencias C1 (Gestores de información bibliográfica (Mendeley, Zotero, etc.) y C2 (Comprensión lectora de textos especializados de la disciplina) respecto al área académica de los participantes; (2) la percepción de desarrollo de las competencias C1, C3, C4, C5 y C6 era estadísticamente diferente en función del nivel de estudio de las y los participantes, habiendo una tendencia de aumento a mayor nivel de estudios; (3) en el caso de la C3 (Manejo de recursos digitales Researchgate / Academia.edu), la diferencia observada en la percepción por categoría de edad era estadísticamente significativa, identificando cierta tendencia de incremento (no perfecta) a mayor edad de las y los participantes.

Congruente a lo anterior, en el análisis cualitativo de contenido se identificaron como recursos de apoyo valorados positivamente para el desarrollo de las competencias de escritura académica los siguientes: 1) uso de Recursos de la Biblioteca Digital de la universidad; (2) Gestores de referencias como Mendeley o Zotero; (3) cursos y talleres ofertados para escritura académica; (4) Realización de Lecturas especializadas, y (5) Retroalimentación por parte de los pares expertos y/o profesores/asesores.

Los hallazgos muestran una tendencia de las y los universitarios a utilizar las bibliotecas y las plataformas digitales como gestores de referencias o las redes sociales de investigación como un recurso valioso de mediación para la escritura de los textos académicos que les solicitan en sus asignaturas o bien para el desarrollo de sus tesis de grado o proyectos de investigación. Esto es congruente con lo que han encontrado otras investigaciones sobre el uso de plataformas y medios digitales para la escritura académica (Shepherd, 2018; Strobl et al., 2019).

Finalmente, uno de los retos que más señalaron las y los participantes de esta investigación es la redacción en los distintos estilos de publicación según cada disciplina, la búsqueda especializada en bases de datos y la gestión del tiempo para la escritura; consideramos que dichos retos pueden ser subsanados a través de la implementación de centros de escritura académica en las universidades, o de la impartición de talleres especializados en dichos temas, que bajo el contexto COVID-19 pueden ser impartidos desde las modalidades online o híbrida. Estos espacios de interacción son valiosos al incorporar la retroalimentación de pares, por ejemplo, estudiantes con una competencia de escritura avanzada y expertos como los académicos o bibliotecarios (Guzmán & Gómez-Zermeño, 2018; Huisman, Saab, & Driel, 2018) para coadyuvar en el desarrollo que la competencia de escritura académica.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)