Entender la distribución de los ecosistemas y las especies que los componen es fundamental para la conservación y el aprovechamiento sustentabe de los recursos biológicos. Este tipo de conocimiento redunda en incontables beneficios económicos, culturales y sociales, y más valioso aún, en beneficios ambientales que no solo favorecen a la especie humana. México es un vasto y diverso territorio que ha atraído a numerosos naturalistas, biólogos y todo tipo de aventureros; ha sido el destino de expediciones históricamente renombradas como las épicas travesías de Sessé & Mociño (de 1787 a 1803) y de Bonpland & Humboldt (de 1803 a 1804). Sin embargo, en la enorme labor de conocer y documentar la biodiversidad de México, aún nos queda mucho por delante (Ibarra-Manríquez et al. 2017). Desarrollar investigaciones sobre flora y fauna en un país tan extenso y diverso como México sigue siendo vigente en pleno siglo XXI y la necesidad de inventariar la biodiversidad del país resulta prioritaria. Aunque cualquier territorio guarda secretos por ser revelados, las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) son zonas que no podemos soslayar. Son cual laboratorios naturales para estudios ecológicos y sirven para conservar in situ los recursos biológicos que albergan. En México existen 182 ANPs de diferentes tipos y juntas representan 11.14 % del territorio terrestre nacional; varían desde pequeños parques administrados por autoridades locales hasta enormes reservas que cubren cientos de miles de hectáreas (CONANP 2019). Destacan particularmente las ANPs de carácter federal, administradas por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP 2019). Éstas incluyen una amplia variedad de ecosistemas y se encuentran a lo largo y ancho del país. Los orígenes de algunas de estas zonas de conservación se remontan a finales del siglo XIX (Paz & Cuevas 2006) y desde entonces han ido creciendo en número e importancia. Una de las ANPs fundada recientemente es la Reserva de la Biosfera Zicuirán-Infiernillo (RBZI), sitio de estudio del presente trabajo. La RBZI fue designada por Decreto Federal Ejecutivo en el 2007 por su alta diversidad de endemismos y buen estado de conservación, además con el afán de integrar la conservación de su riqueza natural con el bienestar social y el desarrollo económico de la región (SEMARNAT 2007).

La RBZI cubre una amplia extensión en el centro-sur del estado de Michoacán. Se encuentra dentro de la Depresión del Río Balsas, cuenca hidrográfica que se extiende oeste-este desde Jalisco hasta Oaxaca, incluyendo todo el estado de Morelos y partes de Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Su singularidad biológica queda de manifiesto al ser considerada una región biogeográfica por sí misma (Morrone 2014), o en el caso de las plantas, como provincia florística (Rzedowski 1978). Ambos autores enfatizan sus altos niveles de diversidad biológica y endemismos. Existe un listado florístico de la cuenca en donde se reportan 4,442 especies de plantas vasculares (Fernández Nava et al. 1998), de las cuales al menos 337 son endémicas (Rodríguez-Jiménez et al. 2005).

Las partes bajas de la Cuenca del Río Balsas de Michoacán se conocen localmente como la tierra caliente, nombre que resulta totalmente adecuado debido a que el clima es caluroso durante todo el año. La región también es referida como la Cuenca Baja del Río Balsas o simplemente Bajo Balsas por ser la parte de la cuenca con menor altitud y más altas temperaturas. Hay dos estaciones bien marcadas por la precipitación: una lluviosa, que va de junio a octubre y que concentra más del 90 % de la precipitación anual, y otra seca de noviembre a mayo, donde la lluvia es prácticamente nula y las temperaturas regularmente alcanzan más de 40 °C. Los climas son de los grupos cálidos (A) y secos (B) con lluvias en verano según la clasificación de Köppen modificado por García (2004) y se presentan ligeras variaciones en las fórmulas climáticas dependiendo del sitio. Aunque no hay estaciones meteorológicas dentro de la reserva, hay datos de tres asentamientos ubicados a pocos kilómetros fuera de los límites de la reserva: La Huacana (al noreste), Churumuco (al este), e Infiernillo (al sureste). La temperatura promedio anual varía de 27 a 29 °C y la precipitación de 624 a 825 mm, ocurriendo en el municipio de La Huacana el sitio más húmedo, y en Churumuco el más seco (en.climate-data.org). Sin embargo, la parte más seca de la reserva está en los alrededores de la Presa de Infiernillo, donde la precipitación anual probablemente sea de cerca de 500 mm; e indudablemente, las temperaturas son menores y la precipitación mayor en las partes más altas de la reserva, aunque no existen registros que lo confirmen.

La cubierta vegetal de la RBZI se encuentra relativamente bien conservada debido al difícil acceso a grandes extensiones alejadas de caminos y carreteras y a las abundantes zonas con pendientes pronunciadas. Se estima que casi toda la vegetación de las zonas núcleo es primaria y se encuentra en buen estado de conservación, mientras que aproximadamente 80% de la zona de amortiguamiento se encuentra también en buen estado (Ihl et al. 2017). Como resultado de su clima cálido con lluvias moderadas concentradas durante cinco meses, la vegetación predominante en gran parte de la reserva es el bosque tropical caducifolio (BTC); este tipo de vegetación es una comunidad de árboles relativamente bajos con el dosel cerrado y sujeto a un periodo prolongado de sequía durante el cual la mayoría de las plantas pierden su follaje (Rzedowski 1978). En México, el BTC encuentra su límite boreal en el centro de Sonora y sur de Baja California Sur y se extiende hasta la península de Yucatán y Chiapas; sin embargo, alcanza su mejor desarrollo en el occidente del país, con grandes extensiones en la Depresión del Balsas (Rzedowski 1978). A nivel global, es uno de los ecosistemas tropicales más amenazados, y en muchos países neotropicales queda menos del 10% de su extensión original (DRYFLOR 2016). Con respecto al BTC del Balsas, Dinerstein et al. (1995) lo designan en peligro con alta prioridad. Aunque el BTC es el paisaje dominante en la reserva, no es el único tipo de vegetación presente, dado que existen pequeñas extensiones de bosque de pino-encino, bosque tropical subcaducifolio, bosque espinoso y matorral xerófilo (Carranza González 2006).

Las comunidades humanas en la RBZI son pequeñas y sus 162 ejidos son hogar de aproximadamente 12,000 habitantes (SEMARNAT & CONANP 2014). La ganadería y la agricultura son la base de la economía de la zona, siendo principalmente la crianza de vacas y chivos y el cultivo de maíz, frijol, ajonjolí, melón, sorgo forrajero y flor de jamaica las actividades principales. También hay parcelas con huertas de mango y varios cítricos como limón y toronja. Otra actividad económica importante en la zona es la pesca de chopa y tilapia en la Presa de Infiernillo.

La vegetación de la RBZI es impresionante y bella entre otras cosas por sus grandes extensiones con dominancia de cactáceas columnares y árboles de llamativos troncos como el verde de la cahuinga (Parkinsonia praecox) y el rojizo-exfoliante de numerosas especies de papelillos (Bursera spp.). Esta zona ha sido visitada por naturalistas desde hace mucho, incluyendo a Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland en septiembre de 1803 durante el mismo viaje en que exploraron el volcán del Jorullo (Urquijo Torres 2010). Sin embargo, al parecer no hicieron colectas dentro de la reserva y los primeros botánicos en muestrear la zona fueron Rogers McVaugh en 1962 y Helia Bravo en 1964. Desde entonces, docenas de botánicos también han colectado en la reserva; por la cantidad de sus ejemplares destacan: Karen Hernández, Guillermo Ibarra, Yocupitzia Ramírez, Selene Rangel, Humberto Rendón, Misael Rojas, José Carmen Soto Núñez, Victor Steinmann e Irma Trejo. En un estudio previo justificativo, Carranza González (2006) documenta 539 especies de plantas vasculares para la reserva y en su Programa de Manejo, SEMARNAT & CONANP (2014) reporta 756 especies. También hay un trabajo que enlista 25 especies de cactáceas (Peña-Estrada et al. 2016) del ejido San Francisco de los Ranchos, municipio de La Huacana; estudios sobre la vegetación y flora del ejido Ojo de Agua, municipio de Churumuco (Ibarra-Manríquez et al. en prensa) y su fenología (Cortés-Flores et al. 2017, 2019); y una descripción de la vegetación del Cerro Condémbaro del municipio de La Huacana (Madrigal Sánchez 1973). Además, uno de los sitios estudiados por Trejo & Dirzo (2002) en el trabajo comparativo del bosque tropical caducifolio mexicano se localiza en la reserva, destacando por ser el sitio más caluroso.

A pesar de los estudios anteriormente mencionados, el conocimiento florístico de la reserva es aún incompleto. La presente contribución registra los tipos de vegetación en la RBZI, incluyendo sus características y especies dominantes; proporciona un listado florístico actualizado con ejemplares de respaldo, e indica endemismos estrechos y regionales. Además, presenta información sobre el estado de conservación de las especies y documenta algunos de los nombres comunes usados localmente.

Materiales y métodos

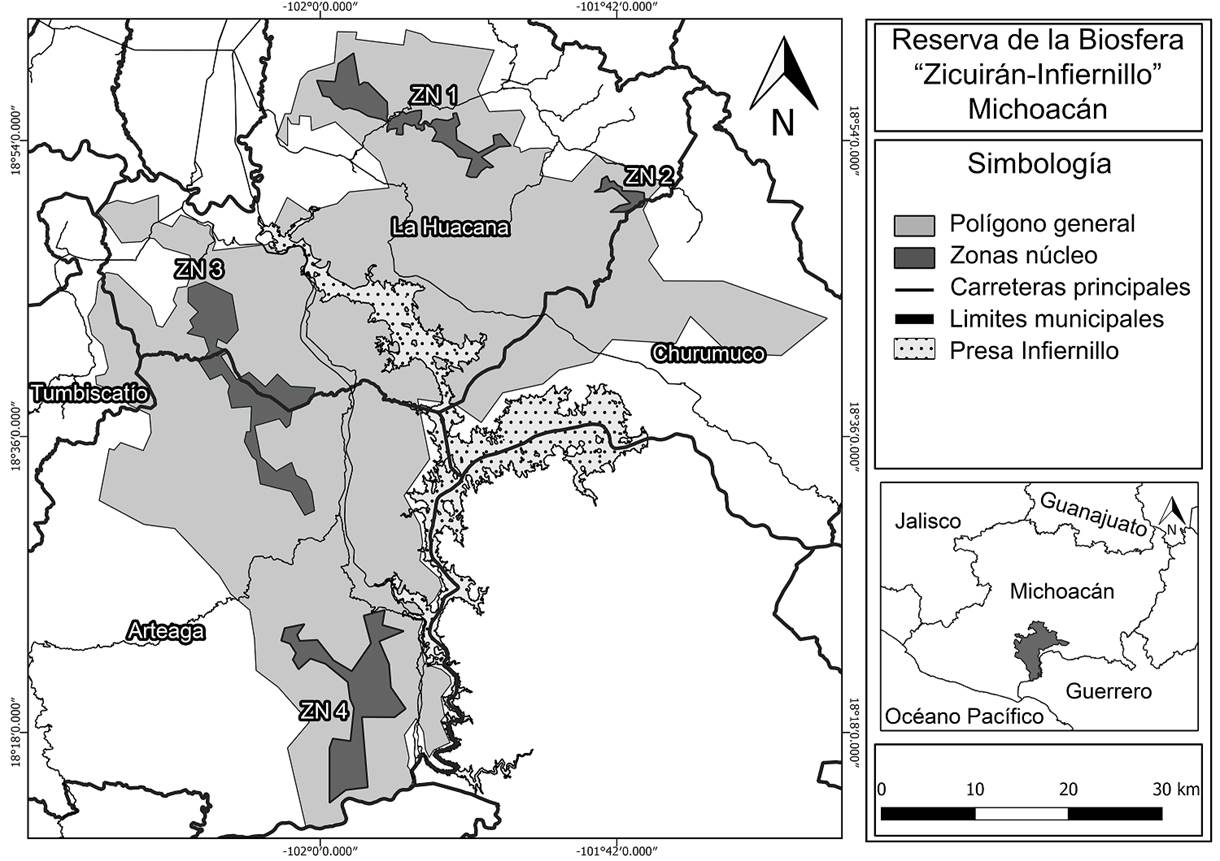

Área de estudio. El área de estudio comprende el territorio de la RBZI, que abarca 265,117 hectáreas (2,651 km2) en el estado de Michoacán, e incluye partes de los municipios de Arteaga, Churumuco, La Huacana y Tumbiscatío (Figura 1). Al sur abarca una porción de la Sierra Madre del Sur y en el norte se acerca a la Faja Volcánica Transmexicana. Sus coordenadas extremas son 102° 14’ 12” y 101° 29’ 21” O y 19° 01’ 00” y 18° 11’ 43” N y colinda con el estado de Guerrero, del cual se separa por la Presa de Infiernillo (SEMARNAT & CONANP 2014). La altitud oscila desde los 100 m snm en los alrededores de Infiernillo hasta 1,840 m en la parte alta de la Sierra las Cruces. Cuenta con cuatro zonas núcleo que suman una superficie de 22,699 hectáreas (227 km2) (SEMARNAT & CONANP 2014). En aras de representar de una mejor manera la flora de la reserva, también se incluyen especies colectadas en las proximidades inmediatas a los límites de la reserva, siempre y cuando: 1) la distancia del sitio sea menor a 5 km del límite oficial de la reserva, 2) hayan sido colectadas en un hábitat frecuente en la reserva y 3) pertenezcan a la zona de influencia de la reserva.

Trabajo de campo y herbario. La primera excursión a la zona se realizó el 19 y 20 de octubre de 1996 en búsqueda de especies mexicanas del género Euphorbia para estudios filogenéticos y más tarde, en mayo de 2001, iniciaron las incursiones regulares a la zona. De entonces a la fecha, se realizaron más de 50 salidas para la colecta y observación de la vegetación, principalmente entre 2002 y 2007, con visitas durante todos los meses del año. El grueso del trabajo de campo se llevó a cabo en la porción occidental de la reserva, en los municipios de Arteaga y La Huacana, pero también hubo visitas al municipio de Churumuco. La colecta de material se condujo de acuerdo con los protocolos tradicionales, mismos que se encuentran descritos detalladamente en Lot & Chiang (1986). Los ejemplares se encuentran depositados en los herbarios IEB, MEXU, QMEX y RSA (acrónimos de acuerdo con Thiers 2020), con duplicados enviados a otros herbarios dependiendo del taxón, p.e., ARIZ, IBUG, MO y/o UAMIZ. Algunas especies fueron documentadas por fotografías que se agregaron a la plataforma iNaturalist (www.inaturalist.org).

Para complementar el trabajo de campo, entre 2012 y 2016 se revisaron cuidadosamente las colecciones de IEB y MEXU, y en el 2020 EBUM, herbarios que destacan como los más importantes por la cantidad de material de la zona de la reserva. Finalmente, en noviembre de 2020 se realizó una búsqueda en iNaturalist para encontrar observaciones adicionales. En el presente listado no se incluyen las plantas cultivadas, solamente las que crecen de manera espontánea en la zona, independientemente de que sean nativas o naturalizadas.

Para caracterizar y documentar los tipos de vegetación de la zona, se observaron los componentes más importantes encontrados durante las salidas de campo y los que dan estructura a las comunidades vegetales. La clasificación empleada a lo largo del trabajo es la propuesta por Rzedowski (1978); en dicha publicación se pueden encontrar los nombres equivalentes en otros sistemas de clasificación de la vegetación.

Identificación de material. El material se determinó con el uso de numerosos tratamientos florísticos y taxonómicos, siendo los más importantes: Flora Novo-Galiciana (McVaugh 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1992, 1993, 2001), Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes (http://inecolbajio.inecol.mx/floradelbajio/) y Flora de Guerrero (http://biologia.fciencias.unam.mx/plantasvasculares/publicaciones.html). Además, muchos especialistas ayudaron con la determinación y/o corroboración de las identificaciones del material. Una lista completa de los taxónomos y sus grupos correspondientes se encuentra en los agradecimientos.

Listado florístico. La lista se divide en cuatro taxones principales o rangos de división: Lycophyta, Pteridophyta, Pinophyta y Magnoliophyta. Dentro de cada uno, familias, géneros y especies se presentan en orden alfabético. La clasificación de las familias de Magnoliophyta sigue el sistema Angiosperm Phylogeny Group IV (APG 2016), la de Lycophyta y Pteridophyta el de Christenhusz et al. (2011a) y la de Pinophyta el de Christenhusz et al. (2011b). En cuanto a la referencia de los autores de las especies, generalmente se citan de acuerdo con Tropicos (2020). En el caso de los colectores, cuando la etiqueta menciona más de uno, solamente se cita al primero, usando sus iniciales. En seguida, y por medio del acrónimo se indica el herbario donde se ubica el ejemplar, o el número de la observación en iNaturalist. No se pretende incluir todos los registros de la zona y en general se citan hasta dos colectas como referencia. Cuando la identificación a nivel de especie no fue posible por falta de material suficiente (p.e., la carencia de flores y/o frutos) o la existencia de dudas taxonómicas, se determinó solamente a nivel de género. En caso de que la evidencia apoyara que la especie no ha sido descrita aún, se designó como “sp. nov.”. Se indican en el listado los endemismos estrechos a la zona de la reserva, así como endemismos regionales de la tierra caliente Michoacana y partes adyacentes de la Cuenca del Balsas en Jalisco y el oeste de Guerrero. Las especies naturalizadas son también señaladas. Se proporcionan nombres vernáculos solamente cuando se ha registrado su uso dentro de la RBZI, y esta información viene directamente de entrevistas con los habitantes y/o de etiquetas de colecta. Se incluyen sinónimos cuando el nombre ha sido reportado previamente para el área de estudio o si son resultado de cambios taxonómicos recientes que aún no son comúnmente aceptados.

Especies con categoría de riesgo. Se realizó una búsqueda en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2020) y la modificación 2019 de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2019) para determinar a cuáles especies de la RBZI se les ha asignado alguna categoría de riesgo.

Especies excluidas. En este apartado se presentan especies citadas anteriormente para la zona de estudio (p.e., Carranza González 2006, SEMARNAT & CONANP 2014) y cuya presencia no fue verificada durante el presente estudio, ni en campo ni con ejemplares de herbario. Es probable que algunas de ellas sí estén presentes, sin embargo, con el afán de tener un listado verificado, se excluyen aquí. Además, se descartaron también unas 46 colectas de E. Martínez provenientes de “40 km al sur de Nueva Italia, camino a Arteaga, 800 m snm” depositadas en MEXU. Las zonas a esta distancia al sur de Nueva Italia (ya sea por el camino o en línea recta) aunque están dentro de la zona de estudio, se encuentran a una altitud de 200 a 300 m, y las especies de este juego no son características de vegetación de baja elevación; para llegar a los 800 m se requiere recorrer casi 80 km al sur de Nueva Italia y estas localidades se ubican fuera de la zona de estudio. Por último, también se excluye un ejemplar de Desmodium mollicum (H.B.K.) DC. colectado 25 km al NW de Infiernillo (E. Martínez 4606, MEXU). Esta especie se conoce en México de bosques de coníferas por encima de los 2,000 m y su presencia a 300 m en un sitio con bosque tropical caducifolio es poco probable; seguramente este registro se debe a un error.

Resultados

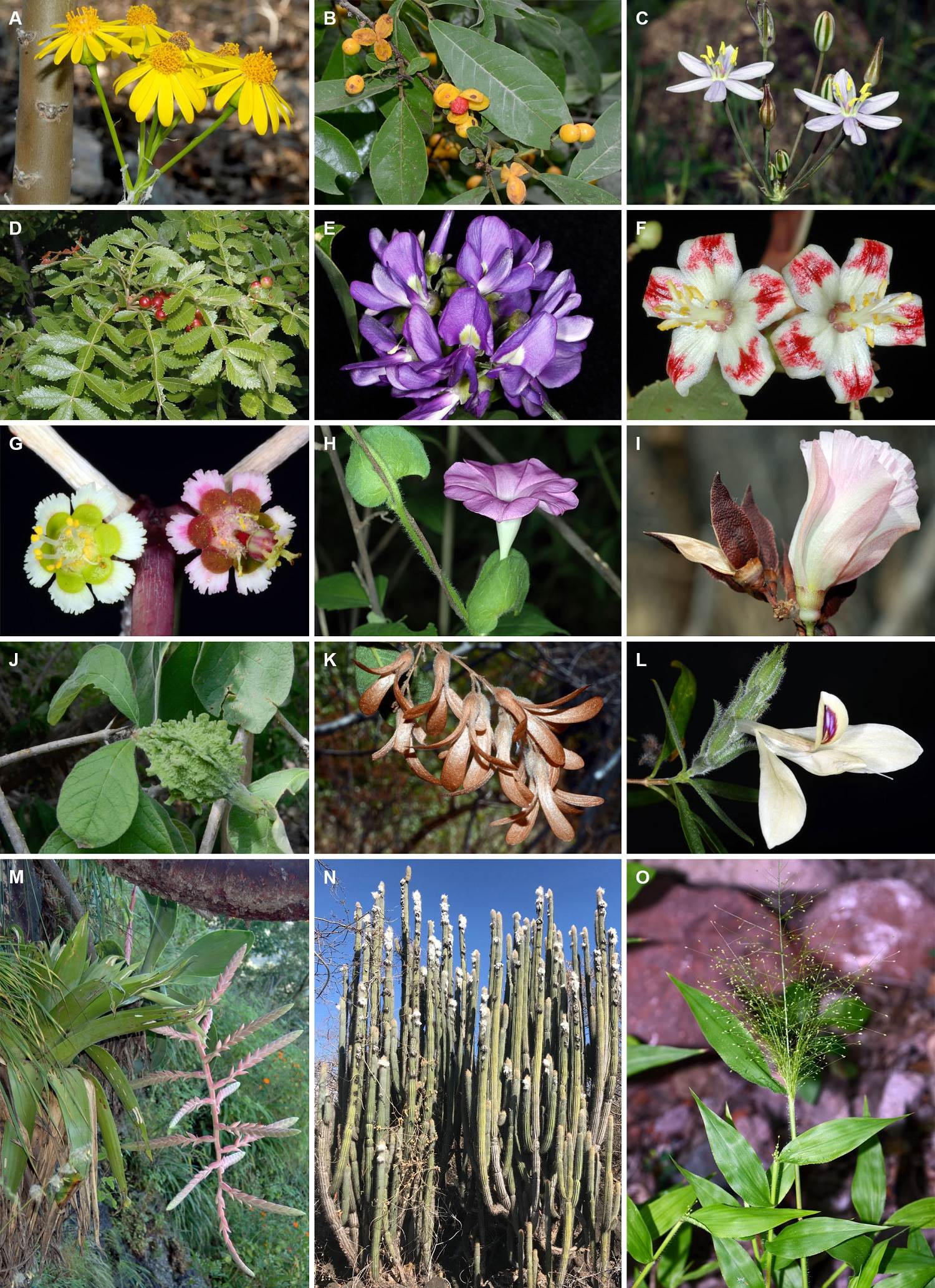

Riqueza florística. El trabajo de campo resultó en más de 2,000 colectas, mientras los ejemplares de herbario examinados fueron aproximadamente 2,500, principalmente en MEXU e IEB; por otro lado, en iNatualista hay 54 observaciones de la RBZI. Con base en estos registros, se reportan 125 familias, 551 géneros y 1,139 especies, además de nueve taxa infraespecíficos, una subespecie y ocho variedades (Apéndice 1). Tres familias (Molluginaceae, Pedaliaceae y Pontederiaceae), 22 géneros y 39 especies son introducidas. Cuatro especies pertenecen a Lycophyta (0.4 %), 32 a Pteridophyta (2.8 %), dos a Pinophyta (0.2 %) y 1,101 a Magnoliophyta (96.6 %). Las familias y géneros más diversos se presentan en las Tablas 1 y 2, respectivamente. Diez especies aparentemente son nuevas para la ciencia y están aún sin describir, y otras 26 están determinadas solamente a nivel de género debido a problemas taxonómicos que dificultan su identificación efectiva y/o problemas por no tener material completo. Algunas especies de la zona se muestran en la Figura 2.

Tabla 1 Familias más diversas en la Reserva de la Biosfera Zicuirán-Infiernillo, Michoacán, México.

| Familia | Número de especies/géneros |

|---|---|

| Fabaceae | 165/79 |

| Asteraceae | 99/54 |

| Poaceae | 84/38 |

| Euphorbiaceae | 77/14 |

| Malvaceae | 40/21 |

| Convolvulaceae | 40/8 |

| Apocynaceae | 34/21 |

| Acanthaceae | 31/12 |

| Cactaceae | 28/17 |

| Rubiaceae | 23/12 |

Tabla 2 Géneros más diversos en la Reserva de la Biosfera Zicuirán-Infiernillo, Michoacán, México; la familia está dentro de paréntesis.

| Género y familia | Número de especies |

|---|---|

| Euphorbia (Euphorbiaceae) | 33 |

| Ipomoea (Convolvulaceae) | 25 |

| Bursera (Burseraceae) | 21 |

| Cyperus (Cyperaceae) | 12 |

| Tillandsia (Bromeliaceae) | 11 |

| Lonchocarpus (Fabaceae) | 11 |

| Solanum (Solanaceae) | 10 |

| Mimosa (Fabaceae) | 10 |

| Bouteloua (Poaceae) | 10 |

| Acalypha (Euphorbiceae) | 10 |

| Senna (Fabaceae) | 10 |

Figura 2 Algunas especies de la Reserva de la Biosfera Zicuirán Infiernillo: A) Pittocaulon bombycophole (Asteraceae); B) Casearia corymbosa (Salicaceae); C) Xochiquetzallia hannibalii (Asparagaceae); D) Bursera coyucensis (Burseraceae); E) Lonchocarpus huetamoensis subsp. huetamoensis (Fabaceae); F) Jatropha galvanii (Euphorbiaceae); G) Euphorbia arteagae (Euphorbiaceae); H) Ipomoea suffulta (Convolvulaceae); I) Gossypium schwendimanii (Malvaceae); J) Randia echinocarpa (Rubiaceae); K) Ruprechtia fusca (Polygonaceae); L) Tetramerium butterwickianum (Acanthaceae); M) Tillandsia trauneri (Bromeliaceae); N) Pilosocereus purpusii (Cactaceae); O) Panicum trichoides (Poaceae).

Especies excluidas. Hay 106 especies reportadas de la zona cuya presencia no ha sido verificada (Apéndice 2). Algunas de ellas representan la aplicación incorrecta de un nombre, mientras otras, por ejemplo, Bursera simaruba Sarg. y Salix taxifolia H.B.K., se conocen de otras partes del municipio de La Huacana y son de esperarse en la reserva, pero no se han encontrado colectas que corroboren su presencia.

Nuevos registros. Se reportan 18 especies que no han sido registradas anteriormente para Michoacán: Anemia tomentosa (Anemiaceae), Asplenium delicatulum (Aspleniaceae), Adiantopsis seemannii (Pteridaceae), Hemionitis levyi (Pteridaceae), Bucida wigginsiana (Combretaceae), Alternanthera pycnantha (Amaranthaceae), Sapranthus microcarpus y S. violaceus (Annonaceae), Heliotropium macrostachyum (Boraginaceae), Tillandsia trauneri (Bromeliaceae), Bursera suntui (Burseraceae), Evolvulus cardiophyllus (Convolvulaceae), Tinantia glabra (Commelinaceae), Adelia barbinervis (Euphorbiaceae), Licaria siphonantha (Lauraceae), Hibiscus citrinus (Malvaceae), Boehmeria caudata (Urticaceae) y Machaerium isadelphum (Fabaceae).

Endemismo. Se registraron 14 especies endémicas al área de estudio (Apéndice 1). Además, siete de las especies supuestamente nuevas también parecen endémicas, así que en realidad la cifra de endemismos estrechos asciende a 21 especies (2 %). Si se consideran los endemismos regionales de la tierra caliente Michoacana y partes adyacentes de la Cuenca del Balsas en Jalisco y el oeste de Guerrero (ver Apéndice 1), la cifra llega a unas 83 especies (7 %). Por otro lado, cabe mencionar la presencia de Commicarpus praetermissus, una especie que se restringe a Michoacán, pero con una distribución principalmente en la vertiente pacífica de la Sierra Madre del Sur.

Especies con categoría de riesgo. La Lista Roja de la IUCN (2020) contiene 228 especies conocidas de la RBZI. De ellas, 190 fueron evaluadas como preocupación menor (LC), cuatro como datos insuficientes (DD) y cinco como casi amenazada (NT). En total, 30 especies tienen una categoría de riesgo: 14 en peligro de extinción (EN) y 16 como vulnerable a la extinción (VU). En la modificación 2019 de la NOM-059-SEMARNAT-2010 hay tres especies en peligro de extinción, siete amenazadas y 11 sujetas a protección especial. Las especies y sus categorías se encuentran en el Apéndice 1.

Nombres comunes. Se documentaron 256 nombres comunes, de los cuales 228 son aplicados a una sola especie mientras que otros 28 se usan para dos o más (Apéndice 1). Algunos nombres son del idioma español y ampliamente usados hoy en día, como verdolaga (Portulaca oleracea) o barba/cabeza de viejo (Pilosocereus purpusii), pero hay muchos de uso muy local y derivados de la lengua purépecha, como parandacicua (Plumeria rubra), parácata (Senna skinneri) y cuachaz (Okenia hypogaea). En total, 228 especies (20 %) tienen por lo menos un nombre común y de éstas, 139 tienen un sólo nombre que no se usa para otras especies del área. Éstas incluyen al atuto (Vitex mollis), la tiquichucua (Randia laevigata), el bejuco mariposa (Callaeum macropterum) y el corongoro (Zizyphus amole). Para 47 especies, hay más de un nombre. Por ejemplo, hincha huevos, palo colorado, papelillo y papelillo rojo se aplican a Pseudosmodingium perniciosum, mientras los nombres ojo de venado y vainillo se usan para Heteroflorum sclerocarpum. También hay casos en que el mismo nombre se usa para más de una especie y 60 especies tienen por lo menos un nombre común no exclusivo; a veces estos son taxones cercanamente relacionados, como Manihot crassisepala y M. tomatophylla que se conocen como teyapo, pero hay casos en que el mismo nombre se utiliza para especies no emparentadas, como zapotillo para Morisonia americana, Crateva palmeri y Esenbeckia calentana o granjeno para Pisonia aculeata y Podopterus mexicanus.

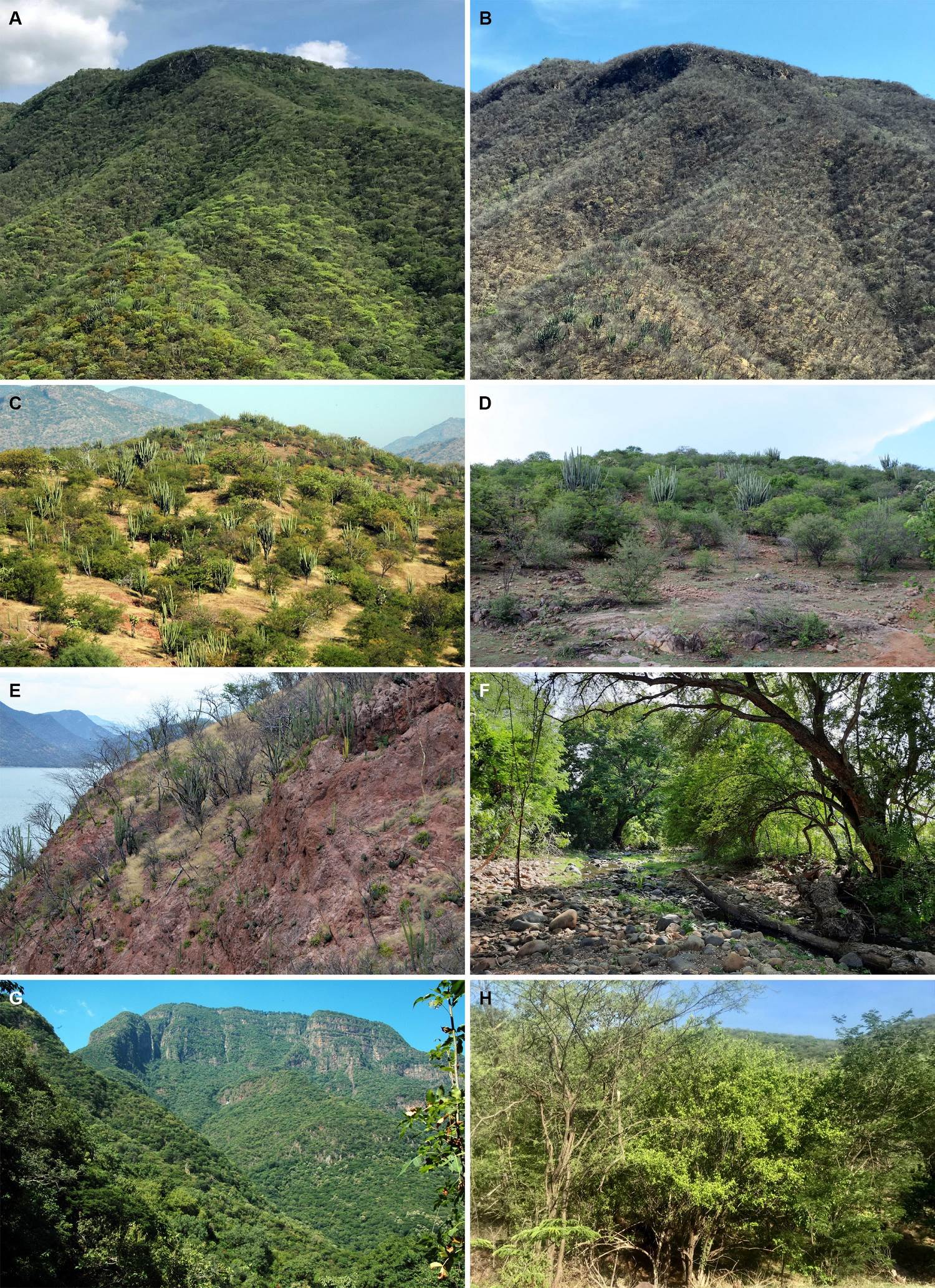

Vegetación. Si bien la vegetación de la reserva se caracteriza por la dominancia de bosque tropical caducifolio, hay una compleja diversidad de tipos de vegetación, mismos que se describen a continuación; algunos se ilustran en la Figura 3. Anteriormente han reportado palmares en la RBZI (Carranza González 2006). Aunque hay individuos o pequeñas colonias de Sabal pumos, la palma real, no forman comunidades suficientemente densas para considerarse como verdaderos palmares, los cuales se encuentran más al norte de los límites de la reserva.

Figura 3 Algunos tipos de vegetación en la Reserva de la Biosfera Zicuirán Infiernillo: A) bosque tropical caducifolio en julio; B) bosque tropical caducifolio en abril; C) matorral xerófilo formando un mosaico con pastizal; D y E) matorral xerófilo; F) bosque de galería; G) bosque de Quercus; H) bosque espinoso.

Bosque tropical caducifolio. Es la vegetación más extensa y se distribuye a lo largo de toda la reserva, principalmente en laderas de cerros, desde los 200 m hasta aproximadamente 1,000 m de altitud. Se caracteriza por un dosel cerrado y donde casi todos los árboles tienen hojas deciduas durante la época seca del año. Algunas especies apenas conservan el follaje unas semanas después del fin del periodo lluvioso (octubre/noviembre), mientras otras lo mantienen hasta febrero y marzo. Llegando a abril y mayo es raro encontrar árboles con hojas y el paisaje tiene el aspecto de un bosque muerto y solitario, aunque muchos árboles florecen o fructifican durante esta pausa de crecimiento vegetativo.

En la zona de estudio, la altura del BTC varía entre 8 y 12 m, pero en algunas partes húmedas alcanza los 15 m. Aunque los árboles dominan los paisajes, bajo su dosel existe una alta diversidad de arbustos, trepadoras y plantas herbáceas, éstas últimas formando un sotobosque denso y florífero durante la época lluviosa, mismo que va desapareciendo cuando cesan las lluvias. Las cactáceas columnares, en particular Pilosocereus purpusii, están presentes, aunque con menos abundancia y diversidad que en los matorrales xerófilos y bosques espinosos, además por lo general no superan a los árboles en altura.

La composición del bosque tropical caducifolio es heterogénea y cambia de un sitio a otro. Por ejemplo, hay muchas especies comunes en el BTC de los alrededores de Infiernillo que no se encuentran cerca de La Huacana, y viceversa. Algunos de los árboles característicos y ampliamente distribuidos son: Amphipterygium adstringens, Comocladia macrophylla, Cyrtocarpa procera, Plumeria rubra, Handroanthus impetiginosus, Jacaratia mexicana, Cordia elaeagnoides, Euphorbia schlechtendalii, Manihot tomatophylla, Apoplanesia paniculata, Haematoxylum brasiletto, Gliricidia sepium, Pithecellobium dulce, Gyrocarpus jatrophifolius, Guazuma ulmifolia, Heliocarpus occidentalis, Pseudobombax ellipticum, Ruprechtia fusca, Casearia corymbosa, Sideroxylon capiri, Schoepfia schreberi, Guaiacum coulteri y una diversidad de especies de Lonchocarpus y Bursera.

También hay una buena representación de trepadoras y enredaderas en el BTC incluyendo entre las más frecuentes a Funastrum pannosum, Marsdenia lanata, Marsdenia zimapanica, Combretum farinosum, Ibervillea fusiformis, Schizocarpum palmeri, Nissolia microptera, Antigonon flavescens, Solanum refractum, Stegnosperma cubense, Ampelocissus acapulcensis y varias especies de Cissus, Dioscorea, Ipomoea, Passiflora y Serjania. En afloramientos y paredes rocosas destaca el crecimiento de Selenicereus murrillii, una cactácea trepadora que forma masas densas e impenetrables.

Bosque tropical subcaducifolio. Como el nombre lo indica, no todos sus componentes arbóreos pierden las hojas durante el periodo seco, debido a que se desarrolla en sitios más húmedos, principalmente en cañadas profundas y sombreadas, entre los 500 y 1,100 m snm En la reserva su distribución es discontinua y considerablemente más limitada que el BTC. Su altura en general es de 15 a 25 m pero algunos árboles alcanzan los 30 m. En la zona es menos diverso que el BTC e incluso muchas especies se comparten tanto con el BTC como con el bosque de galería. Existe un cambio gradual imperceptible entre el bosque tropical subcaducifolio y el BTC, con la diferencia de que en el bosque tropical subcaducifolio el porcentaje de árboles caducifolios o el periodo de tiempo sin hojas es menor. Entre los árboles más frecuentes resaltan Astronium graveolens, Cochlospermum vitifolium, Morisonia americana, Trema micrantha, Licania arborea, Poeppigia procera, Guarea glabra, Trichilia hirta, Ficus obtusifolia, Pouteria campechiana y Vitex pyramidata.

Bosque espinoso. Es parecido al bosque tropical caducifolio, con el que también forma un gradiente imperceptible, pero tiende a ser menos alto, de 5 a 10 m, y con mayor proporción de árboles espinosos y con hojas más pequeñas. Suele ser muy denso y difícil de penetrar, especialmente durante la temporada lluviosa; durante el periodo seco, igual que en el BTC, sus componentes se quedan sin follaje. En la RBZI se encuentra frecuentemente en sitios planos o de relieve ligero hasta los 350 m snm Las cactáceas columnares abundan y la mayoría de las especies son las mismas del matorral xerófilo, siendo las más frecuentes Backebergia militaris, Stenocereus quevedonis y S. fricii. Los arbustos y árboles característicos son Crescentia alata, Erythroxylum rotundifolium, Erythrostemon macvaughii, Haematoxylum brasiletto, Parkinsonia praecox, Pithecellobium dulce, Prosopis laevigata, Vachellia campechiana, Acacia macracantha, Senna wislizeni, Ruprechtia fusca, Bonellia macrocarpa subsp. pungens, Colubrina triflora, Ziziphus amole, Z. mexicana, Sideroxylon obtusifolium, Guaiacum coulteri y varias especies de Acaciella y Mimosa.

Matorral xerófilo. Ocurre en sitos demasiado secos para el desarrollo del BTC y el bosque espinoso. Es frecuente en zonas bajas adyacentes a la Presa de Infiernillo y se distribuye entre 100 y 400 m de altitud, con excepción de los matorrales rosetófilos en taludes, mencionados más adelante. Los elementos dominantes son arbustos que normalmente no superan a los 5 m de altura y se distribuyen espaciados entre sí; pero cabe mencionar la presencia esporádica de árboles bajos que alcanzan alturas mayores. Como en el BTC y en el bosque espinoso, casi todos los integrantes del matorral xerófilo pierden sus hojas durante el periodo seco del año. En algunos sitios se puede considerar un matorral sarcocaule por la dominancia de las cactáceas columnares que superan la altura de los arbustos, por lo que de manera práctica se podría también considerar un bosque de cactáceas columnares. Las más abundantes son Backebergia militaris, Escontria chiotilla, Lophocereus marginatus, Pachycereus tepamo, Stenocereus quevedonis y S. fricii, además hay presencia regular de otras especies de la familia como Acanthocereus tepalcatepecanus, Mammillaria beneckei, Opuntia bensonii y Stenocereus standleyi. Los arbustos y arbolitos más abundantes en esta vegetación son Pseudosmodingium perniciosum, Haplophyton cimicidum, Crescentia alata, Crossopetalum managuatillo, Cordia seleriana, Croton flavescens, Euphorbia arteagae, Jatropha jaimejimenezii, Erythrostemon macvaughii, Havardia acatlensis, Lonchocarpus balsensis, Mimosa palmeri, Senegalia macilenta, Senna wislizeni, Cenostigma eriostachys, Krameria sonorae, Gossypium schwendimanii, Plocosperma buxifolium, Ruprechtia fusca, Bonellia macrocarpa subsp. pungens, Karwinskia johnstonii, Randia laevigata y R. thurberi. Algunos de ellos llegan a ser árboles de mayor tamaño en condiciones de mayor humedad y también ocurren en el BTC. Como se menciona más adelante, hay lugares donde se forma un mosaico amalgamado con el pastizal.

De interés particular son los taludes rocosos casi verticales donde, por razones edáficas se desarrolla un matorral rosetófilo. Estas áreas son muy conspicuas a través de la zona. Llegan al menos hasta los 700 m snm y posiblemente más alto en las estribaciones del cerro Condémbaro, sin embargo, faltan observaciones para confirmarlo. En muchos de estos matorrales rosetófilos domina Agave attenuata; otros integrantes importantes son Agave ortgiesiana, Hechtia reticulata, H. michoacana, Tillandsia capitata, Ferocactus lindsayi, Thompsonella garcia-mendozae, Tetramerium butterwickianum y T. pauciflorum.

Pastizal. No existen extensiones grandes y continuas en la RBZI pero hay zonas donde los pastizales se amalgaman con otros tipos de vegetación. En elevaciones bajas principalmente en lomeríos suaves entre 200 y 350 m snm, se encuentra un pastizal bajo formando un mosaico con el matorral xerófilo. Es dominado por varias especies de Bouteloua, en particular B. dimorpha, B. diversispicula, B. griffithsii y B. repens. Además, Aristida ternipes, Diectomis fastigiata, Hilaria semplei, Setaria liebmannii y Setariopsis auriculata son frecuentes. Estos pastizales albergan una diversa flora de hierbas de otras familias; entre las más comunes están Elytraria mexicana, Ruellia nudiflora, Froelichia interrupta var. colimensis, Xochiquetzallia hannibalii, Lagascea aurea, Melampodium americanum, Zinnia flavicoma, Amoreuxia palmatifida, Cleome tenuis subsp. humilis, Commelina erecta, Evolvulus alsinoides, Cnidoscolus calyculatus, Marina holwayi, Sphinctospermum constrictum, Ayenia micrantha, Boerhavia erecta, Okenia hypogaea, O. parviflora, Conobea pusilla, Bouchea dissecta, además de varias especies de Pectis, Euphorbia sect. Anisophyllum y las holoparásitas Lennoa madreporoides f. madreporoides, Cuscuta macvaughii y C. sidarum.

En contraste con estos pastizales de porte bajo, en las partes altas de la Sierra las Cruces, por encima de 1,000 m de altitud, se desarrollan pastizales abiertos en forma de manchones pequeños entre el bosque de Quercus. Son muy distintos de los pastizales de elevaciones inferiores, tanto en su estructura, como en las especies que los caracterizan. Algunos de los pastos crecen en macollos pequeños y alcanzan más de un metro de alto. Las especies características son Aristida arizonica, A. schiedeana, Bouteloua chondrosioides, B. polymorpha, Elionurus tripsacoides, Heteropogon contortus, Muhlenbergia gigantea, M. robusta, Paspalum humboldtianum, Sorghum trichocladum, Tripsacum dactyloides, T. lanceolatum y Zuloagaea bulbosa. La mayoría de las especies asociadas se comparten con el bosque de Quercus.

Bosque de Quercus.-Su distribución es limitada y dispersa en la reserva, y se encuentra entre 900 y 1,400 m de altitud. Hay extensiones en la Sierra las Cruces y en las cimas de los cerros altos al sur de Zicuirán y La Huacana. Se han registrado cuatro especies de encino: Quercus conspersa, Q. glaucoides, Q. magnoliifolia y Q. resinosa, todas caducifolias a finales de la temporada seca. La altura de estos bosques varía y en su límite inferior, donde se forma un bosquecillo con solamente Q. glaucoides, apenas alcanza a los 4 o 5 m de alto; sin embargo, en bosques mejor desarrollados a elevaciones mayores, los árboles alcanzan 25 m y sus troncos son de hasta 50 cm de diámetro (Madrigal Sánchez 1973). A veces forma un mosaico con el pastizal y a los 1,350 m snm se empieza a mezclar con el bosque de coníferas para formar un bosque mixto de pino-encino. Los bosques de Quercus contienen un ensamble variado de arbustos y hierbas perennes, con algunos otros árboles. Resaltan Ruellia hookeriana, Sprekelia formosissima, Rhus rubifolia, Asclepias ovata, Matelea congesta, Bessera elegans, Desmanthodium fruticosum, Galeana pratensis, Lasianthaea crocea, Psacalium sinuatum, Bursera ariensis, Thyrsanthemum floribundum, Tradescantia crassifolia, Ipomoea capillacea, Euphorbia subreniformis, Manihot rhomboidea, Tragia nepetifolia var. setosa, Tephrosia multifolia Tigridia meleagris, Bletia campanulata, B. coccinea, B. gracilis, Cunila polyantha, Cuphea lobophora, Byrsonima crassifolia, Buchnera pusilla, Lamourouxia viscosa, Melasma physalodes, Peperomia bracteata, Stemodia jorullensis, Loeselia mexicana, Thalictrum pringlei, Bouvardia cordifolia, Serjania rzedowskiana y Turnera coerulea.

Bosque de coníferas. Es la vegetación más escasa y menos explorada en la reserva y se desarolla en la parte alta de la Sierra las Cruces, por encima de 1,350 m snm, llegando a los picos más altos. También hay manchones pequeños en las cimas altas entre La Huacana y Churumuco. Los elementos dominantes son dos especies de pino, Pinus devoniana y P. oocarpa, que normalmente crecen junto con encinos; además, Madrigal Sánchez (1973) reporta que en la parte alta del Cerro Condémbaro existen masas puras de pinos de 25 m de alto con troncos de 60 cm de diámetro. Entre las especies herbáceas asociadas están Cheilanthes pyramidalis, Donnellsmithia mexicana, Eryngium spiculosum, Acourtia glomeriflora, Pseudognaphalium sp., Cologania procumbens, Crotalaria sagittalis, Eriosema pulchellum, Dichromanthus aurantiacus, Habenaria entomantha, Bletia roezlii, Hexalectris brevicaulis y Valeriana pilosiuscula.

Vegetación acuática. Está asociada con cuerpos de agua permanentes o sitios inundables durante parte del año. Está muy dispersa en la reserva y en general ocupa superficies pequeñas. Se incluye aquí el bosque de galería, cuyas fuentes de agua son a veces subterráneas durante los periodos secos del año, además, los conjuntos de plantas herbáceas que crecen en los suelos fangosos aledaños a manantiales y riberas de arroyos. Los bosques de galería son los más altos dentro de la zona y sus árboles regularmente alcanzan los 30 m, algunos como Enterolobium cyclocarpum y varias especies de Ficus tienen troncos con más de 1 m de diámetro. La mayoría de los árboles son perennifolios debido a la abundancia local de agua. Es considerablemente menos diverso que el BTC y algunas especies se comparten con él, así como con el bosque tropical subcaducifolio. Entre los principales componentes arbóreos están Astianthus viminalis, Andira inermis, Pithecellobium unguis-cati, Prosopis laevigata, Vitex mollis, Ficus insipida, F. pertusa, Ziziphus amole, Sapindus saponaria, Thouinidium decandrum y Sideroxylon celastrinum. Lianas frecuentes incluyen Mansoa hymenaea, Pisonia aculeata e Hippocratea celastroides; entre los arbustos son comunes Achatocarpus oaxacanus y Cephalanthus salicifolius.

En los bosques de galería abundan los suelos encharcados donde existen muchas plantas herbáceas, sin embargo, estos ambientes también ocurren, aunque con menos frecuencia, en el BTC y en el bosque tropical subcaducifolio. Las especies que destacan por su abundancia y amplia distribución son: Ruellia blechum, Asclepias curassavica, Xanthosoma robustum, Acmella radicans, Eclipta prostrata, Eleocharis geniculata, Ludwigia octovalvis, L. peploides, Bacopa monnieri, Paspalum virgatum, Typha domingensis y muchas especies de Cyperus.

Discusión

Flora. Aproximadamente 40 % de las especies que ocurren en la reserva son reportadas aquí por vez primera, es decir que no figuraban en los listados publicados anteriormente para la zona (Carranza González 2006, SEMARNAT & CONANP 2014). No hay duda de que exploraciones futuras añadirán más especies, ya que la porción de la reserva en el municipio de Tumbiscatío, aunque es relativamente pequeña (4,539 hectáreas, 45.39 km2), no ha sido explorada. Además, hay pocas colectas de las partes altas de la Sierra las Cruces ya que son de difícil acceso. Incluso el bosque tropical caducifolio de muchos ejidos de la reserva no ha sido explorado en términos botánicos.

La zona de estudio es rica en especies, algo ya destacado por Trejo & Dirzo (2002), quienes señalaron que de los 20 sitios mexicanos de BTC estudiados, el de Infiernillo es el segundo más diverso después de Chamela. México contiene aproximadamente 297 familias y 23,314 especies de plantas vasculares nativas (Villaseñor 2016). De ellas, 122 familias (41 %) y 1,100 especies (4.8 %) nativas ocurren en la RBZI. De acuerdo con las cifras de la Cuenca del Balsas, 202 familias y 4,442 especies (Fernández Nava et al. 1998), la reserva contiene 60 % de las familias y 25 % de las especies, haciéndola una importante área para la conservación de la flora mexicana y en particular la Cuenca de las Balsas.

La diversidad tanto de familias como de géneros difiere de las tendencias nacionales. De las 10 familias más diversas en la reserva, hay siete entre las más diversas a nivel nacional. Las diferencias residen en que Orchidaceae, Asparagaceae y Lamiaceae, son reemplazadas en la zona de estudio por Convolvulaceae, Acanthaceae y Apocynaceae. Las leguminosas dominan no solamente en términos de especies (165) sino en términos de abudancia en el campo. Esta familia supera por 66 especies a la segunda familia más diversa (Asteraceae, 99 spp.), a pesar de que a nivel nacional, Asteraceae tiene más de mil especies más que Fabaceae, 3,057 vs. 1,903 (Villaseñor 2016). La dominancia de leguminosas está bien documentada en los bosques tropicales de México (p.e., Pérez-García et al. 2001, Lott 2002) y el Neotrópico (Gentry 1995), donde como regla es la familia más diversa. Otro resultado importante contrario a las tendencias nacionales es la pobre representación de Orchidaceae. A pesar de ser la tercera familia más diversa en México, aquí empata con Nyctaginaceae, en el lugar 17, con solamente 15 especies. Además, a pesar de que la mayoría de las orquídeas son epífitas, solamente tres de las de la reserva presentan este hábito, las demás son terrestres. Sin duda, la baja diversidad de la familia y en general la falta de epífitas, son consecuencias de la sequedad de la zona.

Respecto a los géneros, de los 11 más diversos en la RBZI, solamente cuatro (Euphorbia, Ipomoea, Solanum y Tillandsia) están entre los 11 más diversos a nivel nacional, que suman 79 especies (7.2 % de la diversidad total). Así mismo, destaca la baja diversidad de los géneros Salvia y Quercus, primero y cuarto más diversos en México, respectivamente. Sin embargo, esto no es raro, ya que ambos géneros son más diversos en zonas templadas, de elevaciones mayores a 1,000 metros; ambientes que son escasos en la reserva.

Endemismo. Es probable que algunas de las 14 especies que actualmente consideramos endémicas a la RBZI ocurran también en zonas colindantes poco exploradas, en particular en Guerrero, junto a la Presa de Infiernillo; además es de esperarse que sus distribuciones dentro de la reserva sean más extensas de lo que aquí se reportan. La zona de Infiernillo ha sido señalada como un importante centro de endemismo e incluso como un refugio durante las épocas de clima cambiante del Pleistoceno (Rzedowski 1991). La mayoría de los endemismos detectados aquí se limitan al matorral xerófilo o al bosque tropical caducifolio de la reserva, pero también hay endemismos estrechos en los encinares, p.e., Serjania rzedowskiana.

Conservación. Uno de los principales retos de las ANPs es garantizar la supervivencia de sus especies y para lograrlo, hay que comprender su estado de conservación. El único documento oficial que reglamenta las especies mexicanas en peligro de extinción es la NOM-059 (SEMARNAT 2019). Sin embargo, la Lista Roja de la IUCN (2020) aporta mucha información relevante acerca de la conservación de la biota mexicana y en ésta se incluyen 228 especies de plantas vasculares que ocurren en la RBZI. De ellas, 30 tienen una categoría de riesgo. Por otro lado, 20 especies se encuentran en la NOM-059, pero este documento no registra las especies evaluadas que no resultaron en riesgo. Solamente 10 especies aparecen en ambos documentos, y por lo general coinciden, pero tres especies evaluadas como de preocupación menor en la Lista Roja tienen una categoría de riesgo en la NOM-059: Coryphantha elephantidens (A), Melocactus curvispinus subsp. curvispinus (P) y Handroanthus impetiginosus (A). Ninguna de las 13 especies endémicas de la zona de estudio aparece en la NOM-059 y solamente Jatropha jaimejimenezii ha sido evaluada como EN en la Lista Roja. Con respecto a los endemismos regionales, seis están en la NOM-059, y de las 19 especies evaluadas en la Lista Roja, 15 (79 %) están bajo alguna categoría de amenaza y otra es casi amenazada. Estos resultados implican que un alto porcentaje de los endemismos regionales enfrenta problemas de supervivencia. En este sentido, el papel que juega la RBZI es indispensable para la conservación de la flora del Bajo Balsas; además, a la luz de los números, es más clara la urgencia de continuar el desarrollo e implementación de los programas de manejo y monitoreo.

Especies introducidas. Las especies invasivas son una de las principales amenazas a la biodiversidad nativa de una región (Early et al. 2016). En este caso, las especies naturalizadas representan 3.2 % de la flora total de la RBZI, una cifra ligeramente más alta que el 2.7 % calculado para toda la flora de México (Villaseñor & Espinosa-Garcia 2004). La mayoría de estas especies son poco frecuentes y están restringidas a la vegetación secundaria. Calotropis procera, un arbusto originario del norte de África, es aún muy escaso y aparentemente ha llegado durante la última década. Otras, como Caesalpinia pulcherrima, tienen muchos años en la zona y están ampliamente distribuidas y ya establecidas. Casi la mitad de las especies naturalizadas son Poaceae; algunas, como Melinis repens, Oplismenus burmannii y Sorghum halepense son comunes e incluso abundantes. En particular destaca la creciente presencia de Cenchrus ciliare, la más preocupante de todas las especies naturalizadas en la zona de estudio; su impacto negativo en el bosque tropical caducifolio está bien documentado en otras partes de México.

Vegetación. Los tipos de vegetación presentes en la RBZI son variados y no siempre están claramente diferenciados ya que hay zonas donde muchos de ellos se integran, p.e., bosque espinoso-bosque tropical caducifolio. Casi todos los tipos de vegetación presentes en el estado de Michoacán (Carranza González 2005) y la Cuenca del Balsas (Fernández Nava et al. 1998) están representados en la reserva, con la notable excepción del bosque mesófilo de montaña. Domina el bosque tropical caducifolio con una alta diversidad de especies. Los pequeños manchones del bosque de pino-encino, aunque poco estudiados, son de interés especial ya que representan refugios aislados de los bosques de la Sierra Madre del Sur y Faja Volcánica Transmexicana.

Con respecto al estado de conservación, las zonas más impactadas son las de menor altitud y fuera de las zonas núcleo; en particular, las extensiones de bosque espinoso que han sido reemplazadas por campos de cultivo y las partes del bosque tropical caducifolio que han sido desmontadas para dedicarlas al pastoreo. La vegetación acuática también ha menguado debido a los impactos por el pisoteo del ganado y el desvío de agua para las actividades agrícolas. Además, no se pueden ignorar las grandes extensiones de bosque de galería de los ríos Balsas y Tepalcatepec que fueron obliteradas en la década de los sesenta cuando se construyó la Presa de Infiernillo. La Presa Zicuirán y las actividades cuenca arriba, donde se desvía el agua para las intensas actividades productivas, también ha afectado la vegetación de la zona. No obstante, vegetación prístina existe en la mayor parte de la reserva, y hay grandes esperanzas y posibilidades de limitar impactos futuros dada la protección que brinda el Área Natural Protegida, además hay una disposición general por parte de la población a proteger sus recursos biológicos de manera que persistan los servicios ecosistémicos que brindan.

Perspectivas. La flora y la vegetación de la RBZI son diversas y contienen elementos importantes para la conservación de la biota de México, incluyendo ecosistemas amenazados, especies en peligro de extinción y endemismos estrechos. Para muchos de los endemismos del Bajo Balsas, la RBZI es la única ANP donde se encuentran. Por su naturaleza, un proyecto florístico muy difícilmente está totalmente completo, y es el caso del de la RBZI. Aún hay mucho qué hacer para lograr el conocimiento completo de las plantas de la zona, esto debido a la gran extensión de la reserva, su alta diversidad vegetal y el difícil acceso a algunas de sus áreas. También hacen falta estudios comparativos entre distintas regiones de la reserva para analizar los complejos patrones de diversidad local y su distribución. Además, no puede ignorarse la riqueza cultural y etnobotánica relacionada con la flora de la RBZI, dado que sus habitantes tienen una estrecha relación con la naturaleza y resguardan importante información sobre sus recursos naturales. Por esas razones, se espera que el presente trabajo estimule la investigación en la reserva, ayude en el avance hacia un entendimiento integral de sus ecosistemas y promueva esfuerzos para su conservación.

nova página do texto(beta)

nova página do texto(beta)