El Santuario El Palmito (municipio de Concordia, Sinaloa), también conocido como Reserva La Chara Pinta, fue propuesto el 5 de junio de 2008 con carácter de Área Natural Protegida (ANP) estatal de tipo Santuario (SEMARNAT 2008). Las características más relevantes del sitio que determinan la categoría de Santuario son: 1) presencia de bosque mesófilo de montaña, 2) alberga la población más importante de la chara pinta (Cyanocorax dickeyi) y 3) es zona de distribución del jaguar (Panthera onca), ocelote (Leopardus pardalis), onza (Puma yagouaroundi) y puma (P. concolor), diversas especies de murciélagos, roedores y ungulados, como el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), y el pecarí de collar (Pecari tajacu); así como reptiles y anfibios, algunos de ellos en alguna categoría de riesgo. Forma parte de las primeras iniciativas de protección que se desarrollan en el estado de Sinaloa y constituye un sitio importante para la conservación de la vida silvestre en la Sierra Madre Occidental (SMO), ya que se han registrado más de 120 especies de aves, 57 de mamíferos y 146 de flora (CONANP 2008, López-Segoviano et al. 2019). En el caso de las aves, destaca por ser un sitio de distribución, alimentación y reproducción, tanto para especies residentes como migratorias. Un ejemplo es la chara pinta (C. dickeyi), especie endémica y amenazada cuyo rango de distribución no alcanza más de 100 km de ancho y 300 km de largo en los estados de Durango, Nayarit y Sinaloa (CONANP 2008, López-Segoviano et al. 2019). Debido a estas características y al estado de conservación de los bosques tropicales de la cuenca del río El Salto, Arriaga-Cabrera et al. (2000) consideraron a esta área como parte de la Región Terrestre Prioritaria Río Presidio (RTP55).

La vegetación dominante en el Santuario se conforma por bosque de pino-encino (BPE) y bosque mesófilo de montaña (BMM), los cuales en conjunto son los que poseen una mayor cantidad de especies y especies endémicas en México (Rzedowski 1996, Márquez-Linares & González-Elizondo 1998, Alcántara-Ayala & Luna-Vega 2001, Espejo-Serna 2014). El BPE es la vegetación dominante en la SMO, se presenta en ambientes muy variables y comprende diferentes asociaciones que abarcan todos los grados intermedios desde el pinar al encinar puro (González-Elizondo et al. 2007, 2012b), peculiaridad que hace muy difícil su determinación (Rzedowski 1978). En sitios con alta humedad ambiental se desarrollan parches de bosque de encino-pino intermedios con el BMM (González-Elizondo et al. 2007, 2012b). En estos bosques mixtos de la SMO destacan los madroños (Arbutus tessellata y A. xalapensis), pinos (Pinus devoniana, P. herrerae y P. maximinoi), capulines (Prunus serotina) y encinos (Quercus crassifolia, Q. scytophylla y Q. viminea), así como especies de los géneros Alnus, Garrya y Cornus, que son otros componentes de sitios con mayor humedad ambiental (Márquez-Linares & González-Elizondo 1998, Beltrán 2003b, González-Elizondo et al. 2007, 2012b).

El BMM posee una estructura, afinidad florística y composición de especies bastante diversas (Rzedowski 1978). Pese a ocupar una extensión reducida en México, el BMM es el ecosistema que alberga la mayor diversidad de especies de flora por unidad de superficie (Rzedowski 1996, Alcántara-Ayala y Luna-Vega 2001, Villaseñor 2010). Una causa de su riqueza es la mezcla de elementos de las regiones Neártica y Neotropical. La composición, fisonomía y estructura del BMM varía de acuerdo a su ubicación geográfica y altitudinal y por sus características climáticas (Luna-Vega et al. 1994, Alcántara-Ayala & Luna-Vega 2001, Ponce-Vargas et al. 2006, López-Pérez et al. 2011). Se señala que el BMM en Sinaloa es aún más restringido que en el contexto nacional y posee una riqueza florística baja en comparación con el resto (Rzedowski 1978). En ellos sobresale un dosel con árboles de afinidad neártica, compuesto por abetos (Abies), capulines (Prunus), carpes, moras de la sierra o pipinques (Carpinus y Ostrya), corpos (Magnolia), encinos (Quercus), fresnos (Fraxinus), pinos (Pinus) y tilas (Tilia), así como elementos neotropicales, como aguacates (Persea), arrayanas o guayabillos (Eugenia), cedros (Cedrela) y la mano de león (Oreopanax) (Beltrán 2003a, González-Elizondo et al. 2007).

Aunque existen varios estudios en los bosques de la SMO, aún quedan muchos vacíos de información (González-Elizondo et al. 2007, 2012b, 2017). Además, los inventarios florísticos en Durango y Sinaloa son relativamente escasos en comparación con otros estados. En un mapa en que Villaseñor (2016) representa la ubicación y extensión de los inventarios florísticos principales desarrollados en el país, se muestran siete para Durango y tres para Sinaloa. En contraste, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz al menos cuentan con 10. Este sesgo puede deberse en parte a una tradición botánica mucho más antigua y arraigada en el centro y sur del país, así como al área de influencia histórica y distribución de las instituciones que desarrollan el mayor porcentaje de investigación en biodiversidad. Por otra parte, se han descubierto 64 especies nuevas de plantas vasculares en la SMO de 2010 a la fecha (Henrickson & Van Devender 2010, Henrickson et al. 2011, Mayfield & Steinmann 2010, González-Tamayo & Hernández-Hernández 2010, Jimeno-Sevilla & Carrillo-Reyes 2010, Nesom 2010, 2014, 2017, 2018, Saarela et al. 2010, Sánchez-Ken 2010, Estrada-C et al. 2011, 2016, Ramírez-Noya et al. 2011, Turner 2011, 2012, 2013a, 2013b, 2013c, 2015, González-Elizondo et al. 2012a, Reyes-Santiago et al. 2012a, 2012b, 2015, 2017, Van Devender & Nesom 2012, Borhidi et al. 2013, Cruz-Durán & Sousa 2013, 2017, González-Gallegos 2013, 2016, González-Gallegos & López-Enríquez 2016, 2017, Rodríguez & Ortiz-Catedral 2013, Anderson 2014, Costea et al. 2014, Folk & Freudenstein 2014, Spellenberg 2014, Steinmann 2014, Castro-Castro et al. 2015, Wallnofer 2015, Mcdonnell & Fishbein 2016, Pérez-Cálix 2016, Ruiz-Sánchez & Castro-Castro 2016, Ruiz-Sánchez et al. 2017, Rzedowski 2016, García-Martínez et al. 2017, Semple 2017, Ahlquist & Vincent 2018, Cohen 2018, González-Rocha et al. 2018, Gutiérrez-Ortega et al. 2018, Gutiérrez-Sánchez et al. 2018, Hernández-Barón et al. 2018, Lorence et al. 2018, Scheinvar et al. 2018, Zamudio et al. 2018), esto tomado con referencia al polígono de SMO propuesto por González-Elizondo et al. (2012b), y de éstas, seis se encontraron justo en el área del Santuario El Palmito (González-Elizondo et al. 2012a, Borhidi et al. 2013, Turner 2013a, Lorence et al. 2018, González-Rocha et al. 2018, Ávila-González et al. 2019). De igual manera, es probable que así como se han descubierto especies nuevas, conforme se incremente la exploración florística en la región se amplíe la distribución conocida de otras. Por tanto, lo anterior demuestra lo relevante que es priorizar esfuerzos para inventariar la biodiversidad de áreas estratégicas dentro de la SMO con la finalidad de reforzar el conocimiento de la biota del país. Esto es aún más relevante dado que la SMO es el macizo montañoso más extenso y el principal reservorio de bosques templados de México (González-Elizondo et al. 2012b).

El Santuario El Palmito constituye en particular un área de interés florístico debido a que se encuentra justo en la transición de los bosques templados y tropicales de la SMO, a su biodiversidad peculiar que se ve reflejada en la riqueza de su avifauna y en el descubrimiento reciente de especies nuevas de plantas vasculares y, por albergar parte de los BMM más norteños. Cabe destacar que existe una demanda local sobre la publicación del inventario de la flora del área por parte de los ejidatarios. Para ellos es importante conocer las plantas presentes a fin de proporcionar información a los visitantes y para complementar las observaciones y monitoreo de aves que realizan (Santos-Vázquez com. pers.). Por ejemplo, para señalar sobre que plantas perchan o se alimentan las aves. Debido a lo anterior, aquí se describen los tipos de vegetación del área y se presenta el inventario de la flora vascular del Santuario El Palmito; a través del mismo, se hace una contribución al conocimiento de la riqueza florística de Sinaloa y de la SMO, y se aporta información sobre su composición florística, las formas de crecimiento y especies que se encuentran bajo algún estatus de conservación.

Materiales y métodos

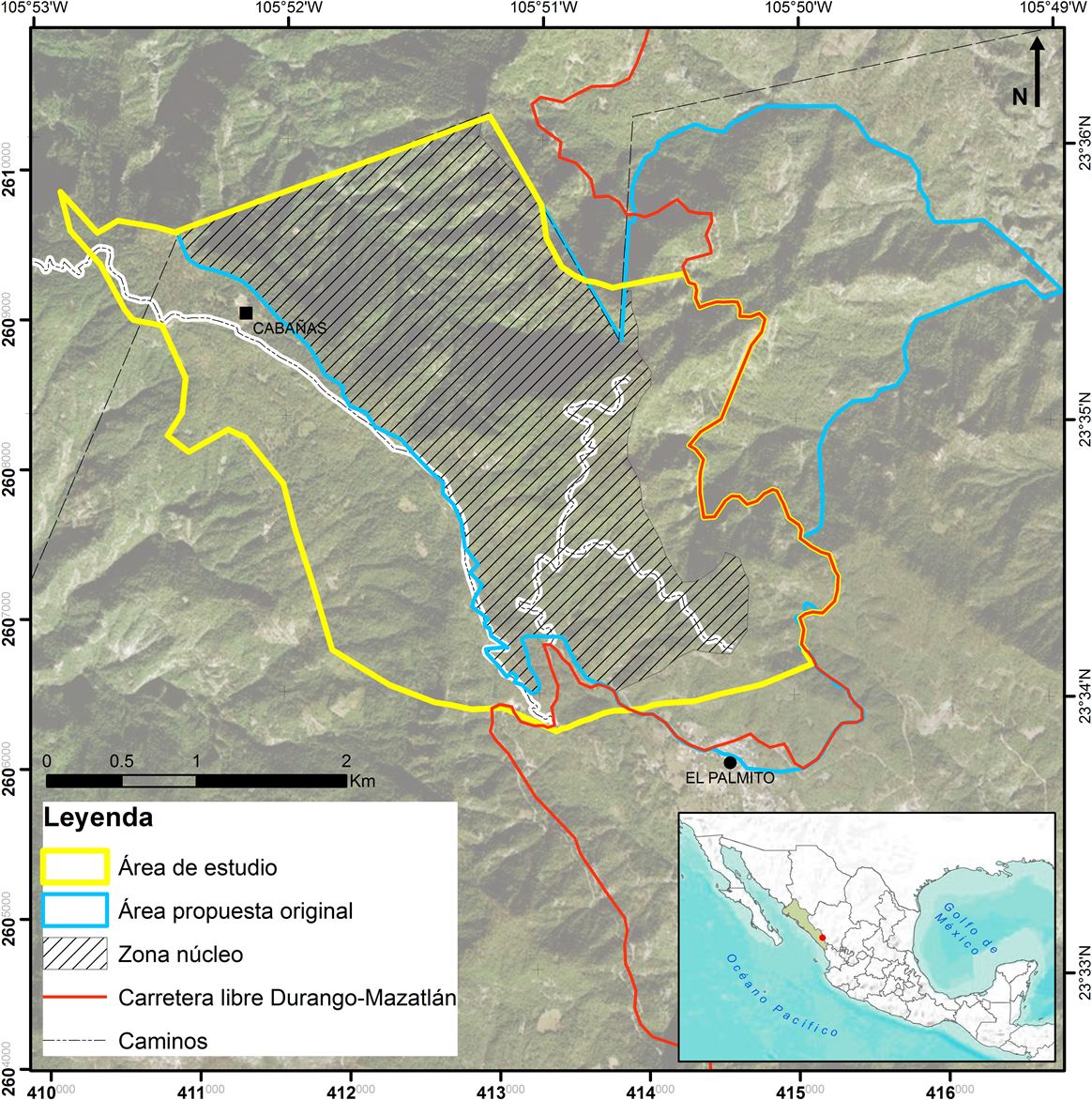

Área de estudio. El Santuario El Palmito tiene una superficie de 1,150 ha, y se localiza en el declive occidental de la SMO, en la comunidad El Palmito, Concordia, Sinaloa, justo en el límite con Durango, aunque una parte pequeña del polígono está en Durango (Figura 1). Presenta un intervalo altitudinal que va de los 1,440 hasta los 2,780 m snm. El área se caracteriza por tener un relieve con pendientes abruptas que dan paso a cañadas protegidas por paredones de roca volcánica. En el área se forman varios arroyos intermitentes durante la época de lluvias, uno de los más importantes es La Tolva que abastece de agua a la comunidad. El clima es templado subhúmedo con lluvias en verano e invierno [S (w1 )(w)], la temperatura media anual es de 16 °C, y la precipitación total anual es de 1,246 mm, el suelo se compone por Regosol y Litosol principalmente (CONANP 2008, López-Segoviano et al. 2019).

El polígono que se estableció para realizar el inventario, no corresponde con el definido y propuesto por CONANP (2008). Por una parte, el área se amplió a fin de abarcar también la zona de cabañas y de senderos para los visitantes. Además, se excluyeron algunas porciones debido a su inaccesibilidad en función del relieve. El polígono final comprende una superficie de 1,150 ha, en la que se incluye la zona núcleo completa (808.44 ha; Figura 1). No obstante, al considerar que el área de estudio incluye todos los tipos de vegetación de la ANP y a su proporción de superficie, el inventario generado es un referente de la flora presente en la totalidad de la reserva.

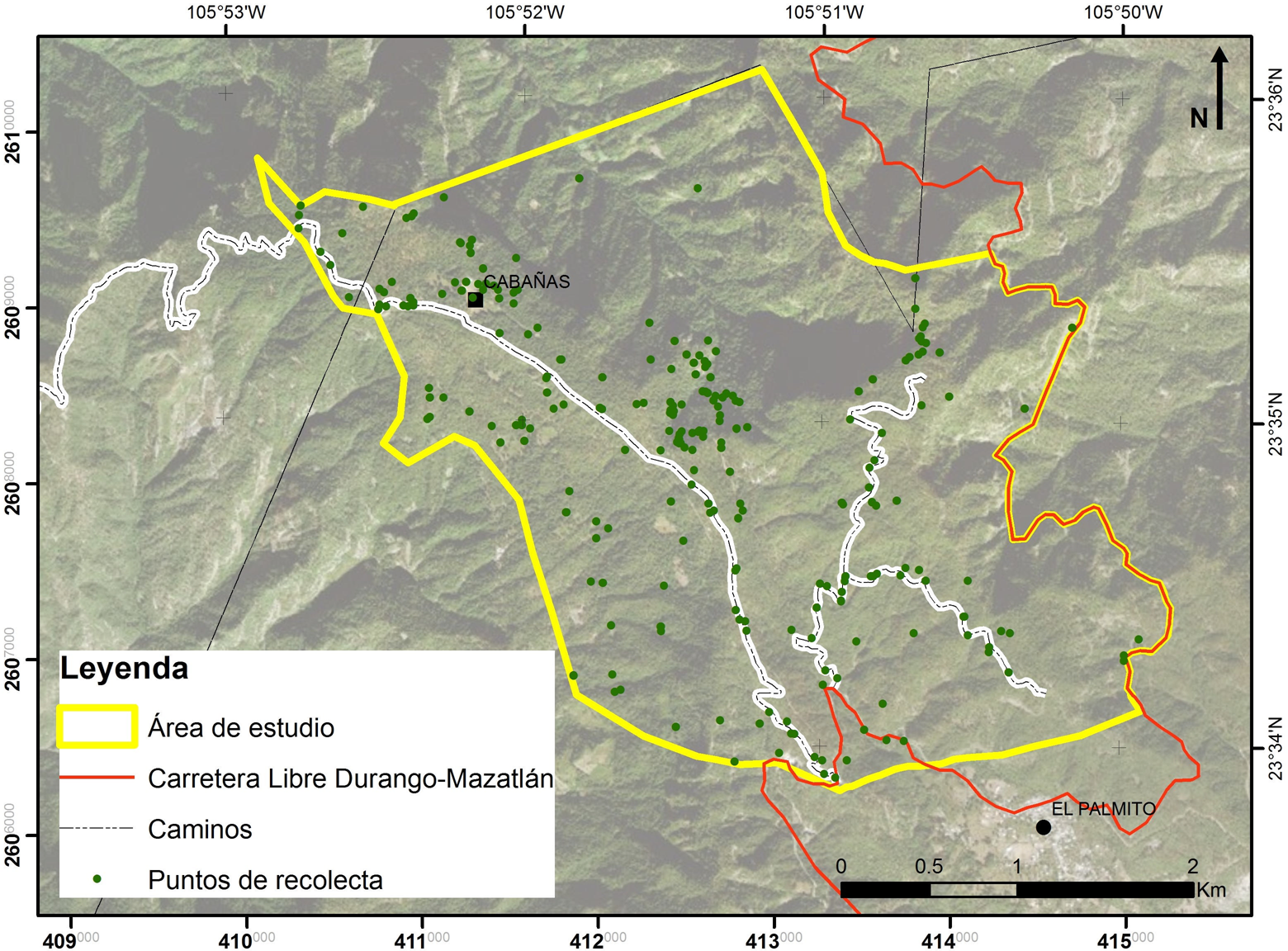

Trabajo de campo. Se establecieron 10 puntos fijos al azar con distancias uniformes entre sí a manera de referencia para cubrir los diferentes tipos de vegetación del área de estudio, y así asegurar que durante las visitas se recorriera toda el área. Posterior a esto, se realizaron 13 visitas por un periodo de cinco a siete días, una vez por mes durante el lapso de octubre de 2017 a octubre de 2018. En cada exploración la colecta se realizó en cada uno de los puntos definidos y en los trayectos entre ellos. Se colectaron tres duplicados por cada especie cuando fue posible, un juego completo de colectas se depositó en el herbario CIIDIR, y los restantes serán enviados a los herbarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y al de la Universidad Nacional Autónoma de México (MEXU). La recolección y herborización de los ejemplares se realizó de acuerdo a las especificaciones de Lot & Chiang (1986).

Caracterización de la vegetación. Los tipos de vegetación se definieron y caracterizaron de acuerdo a la propuesta de González-Elizondo et al. (2007), una adaptación regional referida al trabajo Vegetación de México (Rzedowski 1978). Se combinaron criterios fisonómicos, ecológicos y florísticos. El proceso se realizó mediante observaciones directas en campo y descripciones cualitativas. La composición florística de cada uno de los tipos de vegetación se obtuvo a partir de los ejemplares colectados e identificados.

Trabajo de escritorio. La identificación del material colectado se realizó con el apoyo de claves y trabajos taxonómicos (floras, monografías, revisiones taxonómicas), cotejo con ejemplares botánicos del herbario CIIDIR, herbarios virtuales y apoyo de taxónomos especialistas. Adicionalmente, se revisaron bases de datos en SEINet (2018), Naturalista (2018) y el herbario CIIDIR, para identificar colectas realizadas en el área. En el caso de estas fuentes adicionales, una vez extraídos los registros se consideraron algunos criterios para decidir su pertinencia en el listado: 1) que los ejemplares estuvieran determinados por un especialista del grupo (cuando fue posible se hizo la verificación con base en imágenes digitales o ejemplares de herbario), 2) que correspondieran sin duda al área de la ANP y 3) que fuera congruente respecto a la distribución de las especies. Toda la información de las colectas realizadas y consultadas se integró en una matriz de datos.

Para clasificar en formas de vida a las especies encontradas se siguió la propuesta de Frías-Castro et al. (2013), en ella se consideran los siguientes tres atributos: hábito (árbol, arbusto, bejuco o liana, hierba, rosetófila y globosa), hábitat (epífito, rupícola y terrestre) y tipo de nutrición (autótrofa, hemiparásita, holoparásita y saprófita). Además se consideró la duración del ciclo de vida (anual y perenne). En este aspecto, se siguieron las definiciones de Font-Quer (1953), Moreno (1984) y Harris & Harris (1994). Para ayudar en la designación de los criterios de formas biológicas se cotejaron las descripciones originales de las plantas y la base de datos del herbario CIIDIR. Se identificaron las especies bajo alguna categoría de conservación listada por la Norma Oficial Mexicana (SEMARNAT 2010) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2019).

Listado florístico. Las plantas en el listado se ordenaron por grandes grupos: helechos y licofitas (Mickel & Smith 2004), gimnospermas (Christenhusz et al. 2011) y angiospermas (magnolídeas, monocotiledóneas y eudicotiledóneas; APG 2016); y las autoridades nomenclaturales fueron designadas de acuerdo a lo establecido en las bases de datos Tropicos (2018-2019) e IPNI (2019). Dentro de cada uno de los grupos anteriores se siguió una secuencia alfabética para familias, géneros, especies y taxones infraespecíficos. Para cada taxon se proporciona la forma biológica, (hábito, hábitat, tipo de nutrición y duración del ciclo de vida), siglas de los colectores y sus números de colecta. También se señalan las especies nuevas, endémicas al área y los registros nuevos para Sinaloa.

Resultados

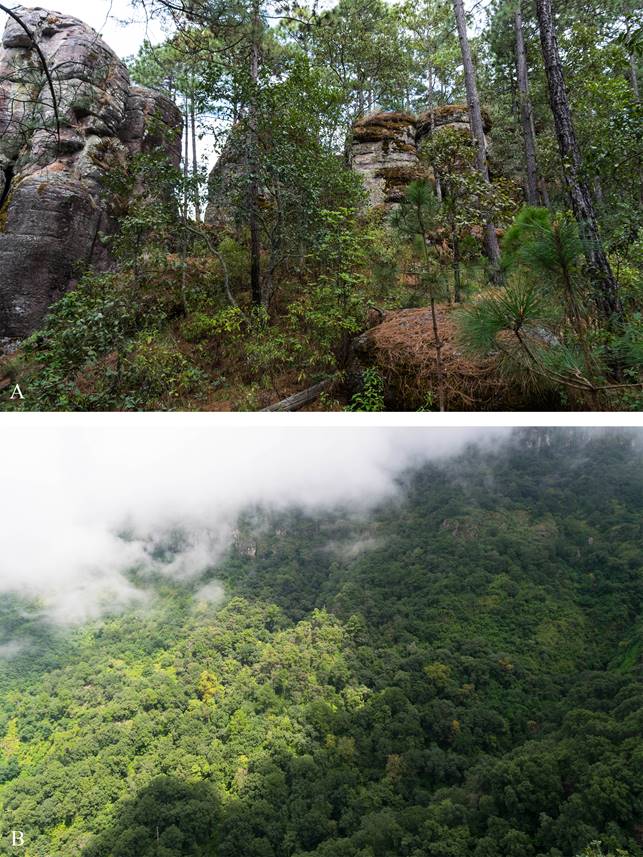

Vegetación. En el área predomina el BPE (Figura 2A), aunque también existen algunos relictos de BMM (Figura 2B), en cañadas y laderas protegidas. No obstante, en ocasiones los dos tipos de vegetación se mezclan, lo que dificulta su delimitación, a la vez que incrementan la diversidad local debido al traslape de las especies propias a cada uno de esos ecosistemas.

Figura 2 Vegetación del Santuario El Palmito. A) Bosque de pino-encino y B) Bosque mesófilo de montaña.

En las áreas donde domina el BPE el estrato arbóreo alcanza 10 a 15 metros de altura y se registran a Alnus jorullensis subsp. jorullensis, Arbutus xalapensis, Pinus devoniana, P. douglasiana, P. herrerae (Figura 3E), Prunus serotina, Quercus calophylla, Q. convallata, Q. fulva (Figura 3B), Q. laeta, Q. reticulata y Q. viminea. La presencia de plantas hemiparásitas en este estrato es recurrente, representadas por Cladocolea cupulata, Phoradendron longifolium y Psittacanthus calyculatus. En las áreas de mayor elevación se observan a Arbutus bicolor, Pinus durangensis, P. strobiformis, Quercus brachystachys y Q. rugosa. En algunas áreas el estrato arbustivo y herbáceo son dominadas por Cestrum thyrsoideum y Pteridium aquilinum, además es común encontrar especies de Roldana (R. barba-johannis, R. hartwegii y R. jurgensenii). Los géneros Castilleja, Desmodium, Ipomoea, Muhlenbergia, Salvia y Solanum también están bien representados.

Figura 3 Algunas especies representativas del bosque de pino-encino. A) Bletia villae, B) Quercus fulva, C) Tillandsia borealis, D) Salvia elegans, E) Pinus herrerae y F) Stelis xerophila.

En los manchones de BMM domina un estrato arbóreo de 10 a 20 metros representado por Abies neodurangensis, Cedrela odorata, Meliosma dentata, Pinus herrerae, P. maximinoi, Quercus calophylla, Q. grahamii (Figura 4F), Q. scytophylla, Q. splendens, Styrax ramirezii y Tilia americana; otras especies comunes son Arbutus xalapensis, Dendropanax arboreus, Magnolia tarahumara (Figura 4E) y Prunus serotina subsp. serotina (Figura 4A). En un estrato más bajo (7 a 10 metros) dominan Cercocarpus macrophyllus, Clethra hartwegii, Cornus disciflora, Eugenia crenularis (Figura 4B), Fuchsia arborescens, Oreopanax echinops, O. peltatus, Ternstroemia lineata y Urera corallina. Algunas especies como Arisaema macrospathum (Figura 4G), Begonia biserrata, Botrychium virginianum, Chamaedorea pochutlensis, Deppea guerrerensis, Goodyera striata, Greenwoodiella micrantha var. garayana, Guardiola mexicana var. mexicana, Hoffmannia cuneatissima y Peltostigma eximium (Figura 4C), se restringen a este tipo de vegetación. Las epífitas están representadas por varias especies de helechos (Asplenium cuspidatum, Campyloneurum angustifolium, Elaphoglossum erinaceum var. occidentale, E. mulleri, E. petiolatum y Pleopeltis angusta), bromelias (Tillandsia borealis, T. bourgaei, T. macdougallii) y orquídeas (Corallorhiza maculata, Goodyera striata, Greenwoodiella micrantha var. garayana, Habenaria macvaughiana, Isochilus bracteatus, Malaxis brachyrrhynchos, M. maianthemifolia, Prosthechea squalida y Rhynchostele cervantesii).

Figura 4 Algunas especies representativas del bosque mesófilo de montaña. A) Prunus serotina, B) Eugenia crenularis, C) Peltostigma eximium, D) Ostrya virginiana, E) Magnolia tarahumara, F) Quercus grahamii y G) Arisaema macrospathum.

Diversidad florística. Se obtuvieron 687 números de colecta (en la figura 5 se muestra la distribución de los puntos de colecta), y se conformó una matriz de datos con 870 registros derivados de las colectas y de la consulta de literatura especializada y de bases de datos (CIIDIR, SEINet y Naturalista). Se registraron 103 familias, 285 géneros y 492 especies (Apéndice 1). El grupo mejor representado fue el de las angiospermas con 446 especies (90.65 %), seguido de los helechos con 35 (7.11 %), gimnospermas con 9 (1.82 %) y licofitas con 2 (0.40 %) (Tabla 1). Las familias más ricas fueron Asteraceae (75 spp.; 15.24 %), Fabaceae (36 spp.; 7.31 %), Orchidaceae (30 spp.; 6.09 %), Poaceae (19 spp.; 3.86 %), Fagaceae (15 spp.; 3.04 %), Lamiaceae (16 spp.; 3.25 %), Orobanchaceae (14 spp.; 2.84 %), Rubiaceae (12 spp.; 2.43 %), Cyperaceae y Polypodiaceae (10 spp.; 2.03 %). El resto de las familias agrupan 255 especies, lo que representa el 51.82 % (Tabla 2). Las familias más ricas en géneros fueron Asteraceae con 45 (15.78 %), Fabaceae y Orchidaceae con 17 (5.96 %), Poaceae con 10 (3.50 %), Rubiaceae con 8 (2.86 %), Asparagaceae con 7 (2.45 %), Orobanchaceae, Lamiaceae y Pteridaceae con 6 (2.10 %), Rosaceae y Plantaginaceae con 5 (1.75 %), cada una. Las 92 familias restantes contienen 154 géneros, que representan el 54.03 % (Tabla 2). Los géneros más diversos fueron Quercus (15 spp.), Salvia (11), Muhlenbergia (9) y Castilleja (7).

Tabla 1 Diversidad de la flora vascular del Santuario El Palmito, municipio de Concordia, Sinaloa, México.

| Grupo | Familias | Géneros | Especies | Subespecies | Variedades |

|---|---|---|---|---|---|

| Licofitas | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |

| Helechos | 9 | 21 | 35 | 0 | 1 |

| Gimnospermas | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 |

| Angiospermas | |||||

| Magnolídeas | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |

| Monocotiledóneas | 16 | 55 | 93 | 2 | 2 |

| Eudicotiledóneas | 71 | 201 | 349 | 13 | 14 |

| Total | 103 | 285 | 492 | 15 | 19 |

Tabla 2 Familias con más riqueza de géneros y especies (columnas de la izquierda) y géneros con más especies (derecha) en El Santuario El Palmito

| Familias | Géneros | Especies | Género | Especies |

|---|---|---|---|---|

| Asteraceae | 45 | 75 | Quercus | 15 |

| Fabaceae | 17 | 36 | Salvia | 11 |

| Orchidaceae | 17 | 30 | Muhlenbergia | 9 |

| Poaceae | 10 | 19 | Castilleja | 7 |

| Fagaceae | 7 | 15 | Pinus | 6 |

| Asparagaceae | 7 | 9 | Cyperus | 6 |

| Lamiaceae | 6 | 16 | Stevia | 6 |

| Rubiaceae | 8 | 12 | Ipomoea | 6 |

| Orobanchaceae | 5 | 13 | Desmodium | 6 |

| Cyperaceae | 5 | 10 | Solanum | 6 |

| Polypodiaceae | 5 | 10 | Malaxis | 5 |

| Pteridaceae | 4 | 7 | Aldama | 5 |

| Solanaceae | 4 | 10 | Bidens | 5 |

| Dryopteridaceae | 3 | 7 | Cosmos | 5 |

| Onagraciae | 3 | 7 | Roldana | 5 |

| Pinaceae | 3 | 7 |

Forma biológica. El hábito dominante es el de las hierbas (370 especies, 75.20 %), seguido por arbustos (73; 14.83 %) y árboles (60; 12.52 %). En contraste, los menos representados son las rosetófilas, globosas y bejucos (5, 2 y 3, respectivamente, 2.03 % en conjunto). Las plantas dominantes, según el tipo de hábitat que ocupan, son las terrestres (449; 91.26 %), después las rupícolas (59; 11.99 %) y las menos representadas son las epífitas (31; 6.30 %). De acuerdo al tipo de nutrición las plantas autótrofas son las más abundantes en el área (472; 95.93 %), luego las hemiparásitas (18; 3.65 %) y holoparásitas (2; 0.40 %). El ciclo de vida dominante es el perenne (467; 94.91 %) y después el anual (57; 11.58 %; Apéndice 1; Tabla 3). Algunas especies califican dentro de las dos categorías anteriores, por ello la suma de perennes y anuales no coincide con la riqueza total registrada.

Tabla 3 Formas biológicas de la flora del Santuario El Palmito por hábito, hábitat, tipo de nutrición y duración del ciclo de vida. H (hierba), Ar (arbusto), A (árbol), R (rosetófila), B (bejuco), G (globosa), T (terrestre), Ru (rupícola), E (epífita), Au (autótrofa), He (hemiparásita), H (holoparásita), P (perenne), An (anual). Cabe señalar que los totales no coinciden con la cifra de especies registradas en el área de estudio debido a que algunas especies califican en más de uno de los atributos de formas biológicas aquí considerados.

| Hábito/Número de especies | Hábitat | Forma de nutrición | Ciclo de vida | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T | Ru | E | Au | He | H | P | An | |||

| H (370) | 311 | 51 | 25 | 337 | 13 | 2 | 319 | 57 | ||

| Ar (73) | 72 | 4 | 5 | 67 | 5 | 0 | 81 | 0 | ||

| Á (60) | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||

| R (5) | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||

| B (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||

| G (2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||

| Total | 449 | 60 | 31 | 474 | 18 | 2 | 470 | 57 | ||

Especies bajo categoría de riesgo. De las 492 especies registradas para el ANP, 14 de ellas (2.84 %) se incluyen en algunas categorías de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010) o la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2019; Tabla 4). Solo Cedrela odorata se comparte en ambas listas (Tabla 4). Nueve especies están incluidas en algunas de las categorías de riesgo propuestas en la SEMARNAT (2010); una en peligro de extinción (P), tres amenazadas (A) y cinco sujetas a protección especial (Pr; Tabla 3). De las seis especies encontradas en las categorías de la IUCN (2019), cuatro están la categoría de vulnerable (VU) y dos en casi amenazadas (NT; Tabla 4).

Tabla 4 Especies en alguna categoría de protección por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Pr (sujeta a protección especial), A (amenazada), P (en peligro de extinción), LC (preocupación menor), VU (vulnerable), NT (casi amenazada). No se consideró la categoría LC de la IUCN dado que aplica a especies que no son de interes o prioritarias para la conservación.

| Especies | IUCN | NOM-059-SEMARNAT-2010 |

|---|---|---|

| Cedrela odorata | VU | Pr |

| Chamaedorea pochutlensis | A | |

| Cornus disciflora | VU | |

| Litsea glaucescens | P | |

| Mammillaria senilis | A | |

| Oreopanax echinops | VU | |

| Oreopanax peltatus | VU | |

| Ostrya virginiana | Pr | |

| Pedicularis glabra | Pr | |

| Pinus durangensis | NT | |

| Pinus lumholtzii | NT | |

| Pinus strobiformis | Pr | |

| Rhynchostele cervantesii | A | |

| Tripsacum zopilotense | Pr |

En el área de estudio se desarrolla un conjunto de especies que no son consideradas en las listas de protección señaladas, pero que representan casos interesantes si se toma en cuenta su rareza o grado de endemismo. En estos casos se puede considerar a Lobelia macrocentron (Campanulaceae), la cual fue redescubierta en el área de estudio después de 169 años de su primer encuentro (Ávila-González et al. 2018) y una especie nueva del género Bletia (Orchidaceae) (Ávila-González et al. 2019). Hasta ahora, estos dos taxa sólo se conocen del Santuario El Palmito.

Nuevos registros. Se encontraron 53 especies que no habían sido registradas para Sinaloa, de éstas, 16 no están reportadas en estados vecinos (Tabla 5; Apéndice 1). Por ejemplo, Roldana jurgensenii se conocía sólo de Chiapas y Oaxaca, y Gentiana mirandae de Hidalgo, Veracruz y Guerrero (Villarreal-Quintanilla et al. 2009, Villaseñor 2016, Tropicos 2018-2019).

Tabla 5 Registros nuevos para la flora vascular del estado de Sinaloa, México. (**, Especies registradas en estados circunvecinos de Sinaloa; *, especies no registradas en estados circunvecinos de Sinaloa). Las abreviaturas de los estados se escriben conforme al ISO 3166-2 de tres dígitos.a La especie de Yucca aquí listada no ha podido ser identificada, lo que en consecuencia impide precisar su distribución; sin embargo, dado que el género se encuentra en estados circunvencinos a Sinaloa, fue catalogada como presente en estados vecinos.

| Especies | Distribución previa conocida | Registro previo en otros estados |

|---|---|---|

| Asplenium castaneum | CHP, CMX, DUR, GUA, GRO, JAL, MEX, MIC, MOR, NLE, OAX, PUE, QUE, TLA, VER | ** |

| Blechnum occidentale | CHP, COL, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, MOR, NAY, OAX, PUE, QUE, SLP, TAB, TAM, VER | ** |

| Bletia ensifolia | DUR, JAL, NAY, ZAC | ** |

| Bletia santosii | SIN | ** |

| Bletia villae | DUR | ** |

| Corallorhiza maculata | CHP, COA, COL, CMX, DUR, GUA, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, MOR, NAY, NLE, OAX, PUE, QUE, SON, TLA, VER, ZAC | ** |

| Cuphea tolucana | CHP,

COL, CMX, DUR, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, MOR, OAX, QUE, VER, ZAC |

** |

| Deiregyne eriophora | CHP, CHH, CMX, DUR, GRO, HID, JAL, MEX, MIH, MOR, NLE, OAX, PUE, SON, TAM, TLA, VER | ** |

| Dichromanthus michuacanus | AGU, CHP, CHH, COA, COL, CMX, DUR, GUA, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, MOR, NAY, NLE, OAX, PUE, QRO, SON, TLA, VER, ZAC | ** |

| Digitaria filiformis | AGU, CHP, CHH, COA, COL, CMX, DUR, GUA, GRO, JAL, MEX, MIC, MOR, NAY, NLE, OAX, SON, TAM, VER, YUC, ZAC | ** |

| Donnellsmithia ternata | CHP, COA, DGO, JAL, NLE, OAX, SON, ZAC | ** |

| Drymaria leptophylla | AGU, BCS, CHH, COL, CMX, DUR, GUA, HID, JAL, MEX, MIC, PUE, SLP, SON, TLA, VER, ZAC | ** |

| Gentiana mirandae | HID, VER, GRO | * |

| Geranium lilacinum | COL, CMX, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, MOR, OAX, QUE, SLP, TLA | * |

| Greenwoodiella micrantha | GRO, JAL, MEX, MIC, MOR | * |

| Habenaria macvaughiana | MEX, MIC | * |

| Ipomoea decemcornuta | COL, JAL, OAX | * |

| Isochilus bracteatus | COL, JAL, MEX, MIC, MOR, OAX | * |

| Liparis madrensis | AGU, CHH, DUR, ZAC | ** |

| Lobelia macrocentron | DUR, NAY | ** |

| Lupinus chihuahuensis | CHH, DUR | ** |

| Lupinus exaltatus | COL, CMX, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, MOR, OAX, PUE, TLA, VER | * |

| Malaxis brachyrrhynchos | CHP, CMX, JAL, MEX, MIC, NAY y OAX | ** |

| Malaxis maianthemifolia | CHP, GRO, HID, MEX, MIC, MOR, OAX, PUE, QUE, SLP, TAM, VER | * |

| Malaxis pringlei | CHH, COL, DUR, JAL, NAY, ZAC | ** |

| Malaxis tepicana | JAL, NAY, ZAC | ** |

| Moussonia jaliscana | COL, DUR, JAL | ** |

| Muhlenbergia cenchroides | BCS, CHP, CHH, COA, COL, CMX, GUA, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, MOR, NAY, NLE, OAX, PUE, QUE, SLP, TAM, TLA, VER | ** |

| Muhlenbergia michisensis | DUR, GRO | ** |

| Muhlenbergia quadridentata | AGU, CHP, CHH, COA, COL, CMX, DUR, GUA, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, MOR, NLE, OAX, PUE, QUE, SLP, SON, TLA, VER, ZAC | ** |

| Muhlenbergia tenuifolia | AGU, CHP, CHH, COA, COL, CMX, DUR, GUA, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, MOR, NAY, NLE, OAX, PUE, QUE, SLP, SON, TAB, TAM, TLA, VER, ZAC | ** |

| Oxalis divergens | CHP, CHH, CMX, DUR, GUA, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, OAX, PUE, QUE, SLP, SON, TLA, VER | ** |

| Passiflora jorullensis | CHP, COL, GRO, JAL, MEX, MIC, NAY, OAX | ** |

| Pedicularis glabra | COL, DUR, JAL, MIC | ** |

| Peyritschia deyeuxioides | AGU, CHP, CHH, COA, COL, CMX, DUR, GUA, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, MOR, NAY, NLE, OAX, PUE, QUE, SLP, SON, TAM, TLA, VER, ZAC | ** |

| Pinguicula parvifolia | COL, DUR, GRO, JAL, MEX, MIC, NAY, QUE, SLP, ZAC | ** |

| Pitcairnia robert-downsii | DUR | ** |

| Pleopeltis angusta | CHP, COL, DUR, GUA, GRO, JAL, MIC, NAY, OAX, PUE, VER | ** |

| Polygala parryi | SLP | * |

| Polygala subalata | COA, CMX, DUR, GUA, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, NLE, OAX, PUE, QUE, SLP, VER | ** |

| Polypodium longipinnulatum | CHP, COL, GRO, HID, JAL, MIC, OAX, PUE, QUE, SLP, VER | * |

| Polypodium sanctae-rosae | CHP, COL, GRO, HID, JAL, MEX, NAY y OAX | ** |

| Prochnyanthes mexicana | AGU, COL, DUR, GUA, JAL, MEX, MIC, MOR, NAY, QUE, ZAC | ** |

| Quercus grahamii | GRO, HID, JAL, MEX, MIC, OAX, PUE | * |

| Roldana gonzaleziae | DUR, JAL, NAY, ZAC | ** |

| Roldana jurgensenii | CHP, OAX | * |

| Rubus cymosus | CMX, GRO, JAL, MEX, MIC | * |

| Schiedeella albovaginata | COL, CMX, JAL, MEX, MIC, MOR | * |

| Scutellaria dumetorum | CAM, CHP, COL, CMX, DUR, GUA, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, MOR, NAY, NLE, OAX, PUE, QUE, SLP, TAM, TLA, VER | ** |

| Stellaria cuspidata | BCS, CHP, CHH, COA, COL, CDM, GUA, GRO, HID, JAL, MEX, MIC, MOR, NAY, NLE, OAX, PUE, QRO, SLP, TAM, TLA, VER | ** |

| Thalictrum gibbosum | AGU, CMX, DUR, GUA, GRO, HID,JAL, MEX, MIC, MOR, OAX, PUE, QRO, SLP,TAM, TLA, VER | ** |

| Valeriana deltoidea | CHP, GRO, JAL, OAX | * |

| Verbesina cymbipalea | MEX | * |

| Yucca sp.a | ** |

Discusión

Vegetación. Los elementos arbóreos encontrados en el BPE son similares a los reportados por González-Elizondo et al. (2007, 2012b) en los bosques mixtos con alta humedad ambiental en el declive occidental de la SMO. En estos sitios la mezcla de elementos del BPE y BMM es común. La combinación de las especies, tanto de pino como de encino, varía de acuerdo a las características del suelo y al gradiente altitudinal. Las combinaciones de Pinus durangensis, P. strobiformis, Quercus brachystachys y Q. rugosa entre los 2,450 y 2,700 msnm, Pinus douglasiana, P. devoniana, P. herrerae, P. maximinoi, P. lumholtzii, Quercus crassifolia, Q. fulva y Q. splendens entre otras especies de Quercus así como también Arbutus tesellata y A. xalapensis entre los 1,400 y 2,200 m snm, son muy similares a las reportadas para otros bosques de pino-encino de Sinaloa (Beltrán 2003b) y la SMO (González-Elizondo et al. 2007, 2012b). Además de que estas especies son señaladas como las más importantes de este tipo de vegetación (Beltrán 2003b).

El BMM de Sinaloa es menos diverso y complejo estructuralmente que los BMM del resto de México (Rzedowski 1978, Villaseñor 2010, González-Elizondo et al. 2012b, Gual-Díaz & Rendón-Correa 2014). En el área de estudio se confirma esta tendencia ya que la riqueza encontrada en las porciones de BMM es menor a la registrada en estudios florísticos de bosques del sur y la vertiente oriental de México (Alcántara-Ayala & Luna-Vega 2001, Espinosa-Jiménez et al. 2011, 2014, Gual-Díaz & Rendón-Correa 2014), además de que no todos los géneros característicos del BMM están aquí representados (Rzedowski 1996). Estos bosques tanto en Durango como Sinaloa son de carácter relictual y distribución fragmentada (Rzedowski 1996, González-Elizondo et al. 2007). Algunos géneros de árboles cuantitativamente importantes en los BMM y presentes en El Santuario son: Alnus, Clethra, Cleyera, Cornus, Dendropanax, Fraxinus, Meliosma, Oreopanax, Prunus, Quercus, Styrax y Ternstroemia (Rzedowski 1996). Estos géneros, además de Ilex, Ostrya y Tilia, se consideran diagnósticos para delimitar y diferenciar esta comunidad (Rzedowski 1978, Villaseñor & Gual-Díaz 2014), a su vez permiten diferenciarlo de los BPE, que se encuentran en el mismo piso altitudinal (López-Pérez et al. 2011). Otros elementos importantes del BMM son: Carpinus, Juglans, Platanus y Persea; sin embargo, estos no fueron encontrados en el área a pesar de que han sido reportados para el estado y que por su distribución natural pudieran estar allí.

Los resultados obtenidos ayudarán a tener un mejor entendimiento de los BMM de la porción norte de la vertiente del Pacífico, la información generada permitirá que sean considerados en análisis regionales o nacionales de este tipo de vegetación. Esto es relevante ya que los BMM de esta porción del país suelen ser ignorados o relegados a un segundo plano, situación evidente en los trabajos de CONABIO (2010) y Gual-Díaz & Rendón-Correa (2014), en los cuales, aunque se mencionan éstos, no se cartografían de manera correcta ni se proporciona información detallada sobre los mismos.

Diversidad florística. Este trabajo representa el segundo esfuerzo para obtener un listado florístico del ANP, el primero fue el estudio justificativo para el establecimiento del Área Natural Protegida, el cual reportó 81 familias, 127 géneros y 173 especies (CONANP 2008), cifras menores a las reportadas en este trabajo, lo cual podría deberse a que el inventario provisto por CONANP derivó de la identificación de las especies mediante observaciones directas en campo, análisis de fotografías, algunos especímenes colectados y comparación de estos últimos con los materiales existentes en la colección de plantas del herbario de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el Santuario El Palmito están presentes 2.11 % de las especies, 9.98 % de los géneros y 34.68 % de las familias de plantas vasculares que Villaseñor (2016) enlista para México. En solo 11.5 km2 del territorio de Sinaloa (58,200 km2) está representado 51.5 % de las 200 familias, 24.15 % de los 1,180 géneros y 13.16 % de las 3,736 especies registradas por Villaseñor (2016) para el estado. Al hacer una comparación de la riqueza global, por familias, géneros y especies respecto a inventarios florísticos con tipos de vegetación, área y rango altitudinal similar, destaca nuestra área de estudio al tener valores más altos (492 especies, 285 géneros y 103 familias) contra lo reportado por Ponce-Vargas et al. (2006) para Lolotla, Hidalgo (359, 260, 103), López-Pérez et al. (2011) para Avándaro, Estado de México (391, 245, 98), Frías-Castro et al. (2013) para el Cerro El Tepopote, Jalisco (370, 214, 76) y Guerrero-Hernández et al. (2014) para Juanacatlán, Jalisco (290, 195, 80). Lo anterior a pesar de que el esfuerzo de muestreo fue mayor en algunos de esos trabajos; por ejemplo, los muestreos de Ponce-Vargas et al. (2006) cubrieron dos años, Frías-Castro et al. (2013) dos años y medio y López-Pérez et al. (2011) cinco años. En contraste, en el trabajo de Padilla-Velarde et al. (2008) para Arroyo Agua Fría, Colima, se obtienen valores superiores (716, 423, 127). Esto último se explica en gran medida debido a que en esa área se trabajó con seis tipos de vegetación (bosque de encino, bosque mesófilo de montaña, bosque de pino, bosque tropical subcaducifolio, vegetación secundaria, y ecotono entre bosque de encino y bosque mesófilo de montaña) lo que permite que se desarrollen condiciones propicias para que un número mayor de especies se presenten en el área. Además, esta área ya había sido objeto de varias colectas tal es el caso que el autor comenta que además de las colectas realizadas en el área se revisaron 3,500 ejemplares de herbario lo que aumenta considerablemente el esfuerzo de muestreo. La alta diversidad a nivel de especies, géneros y familias encontrada en el área de estudio, podría estar determinado por su ubicación, la convergencia de dos grandes zonas biogeográficas (Neártica y Neotropical; Rzedowski 1978), su amplio gradiente altitudinal y a la compleja topografía de la zona. Además de que el área es favorecida por la humedad proveniente del Pacífico, cerca de la mitad del área de estudio está conformada por una gran cañada (Figura 1) que actúa como un embudo por el que se desplaza la humedad hacia las porciones altas de la región.

Las familias que registraron mayor número de especies (Asteraceae, Fabaceae, Orchidaceae y Poaceae) coinciden con las cuatro familias más diversas de México (Villaseñor 2016); algo semejante ocurre en Sinaloa, solo que Orchidaceae desciende algunos lugares (Vega 2000). Este mismo patrón es el típico que se mantiene en otros trabajos florísticos en el país (Rzedowski 1996, Alcántara-Ayala & Luna-Vega 2001, Ponce-Vargas et al. 2006, López-Pérez et al. 2011, Frías-Castro et al. 2013, Guerrero-Hernández et al. 2014, Morales-Saldaña et al. 2015, Morales-Arias et al. 2016, González-Elizondo et al. 2017, Macías-Rodríguez et al. 2018).

De manera semejante, los tres géneros más diversos (Quercus, Salvia y Muhlenbergia) son también de los más numerosos y ampliamente distribuidos en el país (Villaseñor 2016). Las especies de Quercus del área estudiada representan el 66.6-71.4 % de las especies reportadas para Sinaloa (Valencia-A 2004), las de Salvia el 36.6 % (Martínez-Gordillo et al. 2017) y las de Muhlenbergia el 31.03 % (Dávila et al. 2018). Además corresponden con los resultados de otros trabajos florísticos del occidente de México y con vegetación semejante (Frías-Castro et al. 2013, Guerrero-Hernández et al. 2014, Morales-Saldaña et al. 2015, Morales-Arias et al. 2016, González-Elizondo et al. 2017, Macías-Rodríguez et al. 2018). No es raro que en el ANP la mayor riqueza se concentre en estos géneros, ya que ocupan segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente de los géneros más diversos en el norte de México (González-Elizondo et al. 2017).

Consideramos que el número de especies de Quercus es preliminar en virtud de la dificultad para su identificación. Diversos problemas como la gran variación morfológica de las especies (incluso dentro de un mismo individuo), descripciones originales deficientes o ambiguas, un número elevado de sinonimias, la frecuente hibridación, la falta de trabajos taxonómicos regionales y la diferencia de criterios de los especialistas (Spellenberg et al. 1998, Valencia-A 2004), dificultan la correcta identificación y por consiguiente determinar el número de especies presentes en un área. En consecuencia, en tales grupos de taxonomía complicada, además de la taxonomía tradicional, se recomienda emplear métodos moleculares como una fuente adicional de evidencia para esclarecer la identidad de los taxones. De tal manera que, en el inventario del Santuario se excluyeron 7 encinos a los que no fue posible asignarles un nombre específico. Por otra parte, se reconoce a Q. brachystachys y Q. reticulata como especies aceptadas debido a que los especímenes del área determinados bajo estos nombres se ajustan mejor a las descripciones y variación morfológica de tales taxones que aquellas de Q. crassifolia y Q. rugosa, donde respectivamente algunos autores las sumergen como sinónimos (Valencia-A 2004). Se acepta de manera provisional a ambas especies para dar constancia de que en el área de estudio existe tal constitución morfológica particular, aunque será necesario que se realice un estudio puntual para fundamentar el estatus taxonómico de ambas especies. En el listado se conservaron sólo 15 especies que correspondían con mayor claridad a las entidades descritas. La alta diversidad de encinos dentro del polígono inventariado es producto de un amplio gradiente altitudinal y de la mezcla de elementos de las zonas templadas y tropicales de la SMO (Spellenberg et al. 1998, González-Elizondo et al. 2007, 2012b).

Asimismo, el número de especies de encinos encontrados en el área de muestreo es similar a lo reportado por Frías-Castro et al. (2013) y Macías-Rodríguez et al. (2018), superior a lo de Padilla-Velarde et al. (2008), Guerrero-Hernández et al. (2014) y Morales-Saldaña et al. (2015), e inferior a lo de Harker et al. (2015) y Morales-Arias et al. (2016). Esto último posiblemente se deba a que el área de muestro es mayor en estos trabajos. Dado que la SMO ha sido sitio de diversificación de Quercus, y además de que se presenta la mayor diversidad de asociaciones de pinos, encinos y madroños a nivel mundial, no es extraño encontrar tal diversidad de encinos en la zona (Spellenberg et al. 1998, González-Elizondo et al. 2007, 2012a, 2012b).

Forma biológica de la flora. Las hierbas y los arbustos fueron las formas biológicas con mayor representación, lo que coincide con otros trabajos florísticos realizados en México (Rzedowski 1996, Alcántara-Ayala & Luna-Vega 2001, Ponce-Vargas et al. 2006, López-Pérez et al. 2011, Frías-Castro et al. 2013, Guerrero-Hernández et al. 2014, Morales-Saldaña et al. 2015, Morales-Arias et al. 2016, Macías-Rodríguez et al. 2018). Que las hierbas concentren más especies no es inusual dado que son la forma biológica dominante en México (Villaseñor & Ortiz 2014). Es posible que las extracciones de madera y el desmonte para agricultura en las áreas de amortiguamiento favorezcan este hábito al dejar espacios vacantes a hierbas pioneras (Martínez-De La Cruz et al. 2015). Por ejemplo, 37 especies de hierbas se localizaron sólo en sitios con algún grado de disturbio, en zonas desmontadas o a la orilla de caminos. La cantidad de plantas parásitas registradas (20) es mayor que las reportadas en trabajos florísticos similares, por ejemplo, 3 especies por Padilla-Velarde et al. (2008), 6 por Frías-Castro et al. (2013), 3 por Guerrero-Hernández et al. (2014), 8 por Harker et al. (2015) y 9 por Morales-Arias et al. (2016) y Macías-Rodríguez et al. (2018). En contraste el número de epífitas registradas fue menor que las reportadas en otros trabajos florísticos con vegetación similar (Alcántara-Ayala & Luna-Vega 2001, Frías-Castro et al. 2013, Guerrero-Hernández et al. 2014, Harker et al. 2015, Durán-Fernández et al. 2016, Castillo-Hernández & Flores-Olvera 2017), dado que la colecta implica trepar árboles, solo se colectaron aquellas que se encontraban a una altura asequible, por lo que existe la posibilidad de que el número de plantas epífitas sea mayor.

Especies bajo categoría de riesgo. La presencia de 14 especies de plantas (Tabla 4) en alguna de las categorías de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010), o en la IUCN (2019), es una cifra alta comparada con las reportada en los estudios florísticos aquí cotejados. En la literatura analizada las especies dentro de alguna de las categorías que ameritan atención para la conservación varía de 3 (López-Pérez et al. 2011, Frías-Castro et al. 2013) a 16 (Padilla-Velarde et al. 2008). Por tanto, la relevancia del área en este aspecto de forma relativa puede categorizarse como moderada a alta. También destaca la presencia de 14 especies de aves bajo protección de acuerdo a López-Segoviano et al. (2019). Con base en esta información deberían promoverse estrategias integrales de conservación en el Santuario para garantizar la funcionalidad del ecosistema y la preservación de las especies.

Registros nuevos. El 10.77 % de las plantas en el listado son registros nuevos para el estado de Sinaloa. Dado que el polígono del Santuario no representa ni 0.02 % de la superficie de Sinaloa, y que se encuentra en un sitio muy próximo a una carretera de las más transitadas en el estado (carretera federal 40, Durango-Mazatlán), el porcentaje de registros nuevos es un indicador de la escasa exploración botánica en algunas de sus regiones. Con seguridad, muchos de los registros nuevos se encuentran también en otros sitios de Sinaloa pero no han sido aún documentados. Así mismo, el porcentaje de plantas por descubrirse debe ser considerable. También llama la atención que Lobelia macrocentron haya pasado desapercibida por 169 años a pesar de encontrarse cercana a la carretera Durango-Mazatlán, misma que ha sido un transecto de exploración botánica atractivo y visitado históricamente (Seemann 1852, McVaugh 1977, González-Elizondo et al. 2017, Ávila-González et al. 2018); sorprende también el hallazgo de una especie nueva de Bletia (Ávila-González et al. 2019). Al respecto, lo anterior denota la ineludible importancia de realizar inventarios biológicos como principal herramienta para el conocimiento y adecuado manejo de la biodiversidad.

nova página do texto(beta)

nova página do texto(beta)