Introducción

Las abejas juegan un papel fundamental en la polinización y en la dinámica de los ecosistemas, ya que son los vectores de polen de muchas plantas con flores, tanto silvestres como cultivadas (Cane y Tepedino, 2001; Kevan, 1999). Las abejas sin aguijón con más de 500 especies están presentes en regiones tropicales y subtropicales de Australia, Asia, África y América, siendo en este último continente donde se presenta su mayor diversidad, con más de 400 especies distribuidas desde Argentina hasta el norte de México (Michener, 2013). Estas son muy posiblemente las abejas más abundantes y activas en el neotrópico, lo que las convierte en un grupo importante para el buen funcionamiento de los ecosistemas de esta región (Michener, 2007, 2013; Wille, 1961).

Las abejas sin aguijón, también llamadas meliponinos, se agrupan en la tribu Meliponini, de la familia Apidae (sensu Roig-Alsina y Michener, 1993), a la cual pertenecen otras tribus estrechamente relacionadas como son Apini (abejas melíferas), Bombini (abejorros) y Euglossini (abejas de las orquídeas). Los meliponinos se pueden distinguir del resto de las abejas de esta subfamilia por la gran reducción de la venación de las alas anteriores, la falta de aguijón, por tener uñas simples y por presentar una línea de pelos gruesos a modo de peine en el margen distal de las tibias posteriores (Wille, 1961).

Las abejas sin aguijón aportan beneficios dado que pueden ser manejadas para la polinización de algunos cultivos (Nogueira-Neto, 1997; Slaa et al., 2006; Wille, 1961), así como para producir miel, cerumen y propóleos, los cuales son usados principalmente con fines medicinales (Ayala et al., 2013; Vit et al., 2004). El cultivo de las abejas sin aguijón o meliponicultura se ha practicado en México desde antes de la conquista por diversos pueblos indígenas, en particular por los Mayas (Ayala et al., 2013, Dixon, 1987; González-Acereto y Medellín-Morales, 1991; Labougle y Zozaya, 1986). Todavía en la actualidad se obtiene miel y cerumen de las abejas sin agujón en diferentes partes del país y la meliponicultura está resurgiendo y se está extendiendo en varios estados (Arnold y Aldasoro Maya, 2013; Ayala et al., 2013). Sin embargo, para que la meliponicultura juegue un papel importante en la conservación de las abejas sin aguijón y en su manejo en la polinización agrícola, se requiere un mejor conocimiento de la especies, su distribución y biología (Ferrier, 2002; Funk y Richardson, 2002; Margules y Sarkar, 2009).

En México, desde el siglo XVIII se han publicado trabajos taxonómicos sobre las abejas sin aguijón (Ayala, 1997; Ayala et al., 1996, 2013; Bennett, 1964; Cockerell, 1899; Cresson, 1879; Lutz y Cockerell, 1920; Schwarz, 1948). La última revisión sobre los meliponinos de México que proporciona una clave taxonómica para el reconocimiento de los géneros y las especies fue realizada por Ayala (1999), en ella se registran 46 especies de abejas sin aguijón, muchas de éstas fueron nuevas especies. En la lista nueva de Meliponini, publicada por Ayala et al. (2013), siguen siendo 46 las especies, aunque aparece Paratrigona opaca y se eliminó Melipona belizae. En los trabajos de Ayala et al. (1996, 1998) y Yáñez-Ordóñez (2008) se presenta información sobre la distribución de las 46 especies y es posible apreciar, que la mayor diversidad de estas abejas se presenta en el sureste de México.

Los estados de Oaxaca y Chiapas son biogeográficamente importantes, pues presentan una topografía compleja con una gran variedad de ecosistemas, además de estar en la zona de transición de las biotas Neártica y Neotropical (Miguez-Gutiérrez et al., 2013). Por lo anterior, presentan gran diversidad en cuanto a flora y fauna (Conabio, 2013; García-Mendoza et al., 2004); sin embargo, la fauna de abejas nativas requiere ser más estudiada.

Por lo anterior, el propósito de este trabajo es actualizar la información faunística de las abejas sin aguijón para los estados de Oaxaca y Chiapas, para lo cual, se realizaron muestreos sistemáticos y con ello reunir registros tanto de especies como de su distribución. Con esta información, se discute sobre la distribución respecto a las comunidades vegetales y variables climáticas. También se presentan nuevos registros para estos estados, respecto a lo citado por Ayala (1999) y Ayala et al. (2013).

Materiales y métodos

Se realizaron recolectas como parte de este proyecto, tendiente a aportar información sobre las especies de abejas sin aguijón de los estados de Chiapas y Oaxaca. Las recolectas se realizaron en localidades de los ambientes tropicales húmedos, secos y semiáridos, y además en sitios templados. Se reunieron también los registros de especies y su distribución para estos estados de la literatura y de las bases de datos de colecciones de abejas de diferentes instituciones de México, en particular de ECOSUR.

Se recolectaron ejemplares en 140 localidades de Oaxaca y 220 de Chiapas. Para Oaxaca se eligieron las localidades que cumplían con las siguientes 2 características: 1) diferentes zonas de vegetación y clima, abarcando la máxima superficie del estado posible para el tiempo de estudio y 2) lugares en los cuales la gente local mostraba interés en participar en el estudio. Las recolectas se hicieron de 2 diferentes maneras: 1) de nidos, tanto silvestres como de meliponarios, solo en el estado de Oaxaca; 2) en flores, tanto en Oaxaca como en Chiapas. Los nidos fueron localizados con el apoyo de pobladores locales. El éxito en encontrar nidos dependía del número de participantes locales, del tiempo disponible y de su conocimiento local. Por localidad visitada se eligieron de 1 a 3 sitios con una distancia de 3 km entre ellos. De 2 a 3 personas muestrearon abejas durante al menos 1 hora por cada sitio. El número efectivo de sitios muestreados por localidad dependió del esfuerzo y tiempo usado para la búsqueda de los nidos. Las recolectas se realizaron con redes entomológicas, los ejemplares fueron sacrificados en cámaras letales con cianuro de potasio. Se tomaron los datos mínimos de campo (localidad, fecha, hora, sitio, recolector y coordenadas). Las abejas fueron montadas en alfileres entomológicos y guardadas en cajas tipo Smith. La identificación taxonómica hasta especie fue realizada por los autores con la ayuda de claves taxonómicas (Ayala, 1999; Camargo y Moure, 1994), con un microscopio estereoscópico Nikon SMZ1500. Los ejemplares recolectados están depositados en la Colección de Abejas (ECOAB) del El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

La información de los ejemplares recolectados se reunió en una base de datos con el programa FileMaker Pro®. Primeramente se incluyeron registros de bases de datos compartidas por las colecciones mismas, es decir, 17,061 registros de la Colección de Abejas de ECOSUR, 1,729 registros del Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera” de la Facultad de Ciencias de la UNAM, 1,867 registros del Bee Biology and Systematic Laboratory, Utah State University, 858 registros de la colección de abejas de Carlos Vergara, Universidad de las Américas, Puebla, UDLAP y 353 registros del Illinois Natural History Survey (INHS). Adicionalmente, se incluyeron registros de bases de datos públicas, es decir 1,419 registros de meliponinos de México del trabajo de Ayala (1999) y a partir de la base de datos en línea GBIF (Global Biodiversity Information Facility, GBIF, 2016), se importaron 6,196 registros de ejemplares de la colección Biodiversidad de la apifauna de Yucatán, 3,069 registros del Snow Entomological Museum Collection (Kansas), 797 registros de la Colección Nacional de Insectos (CNIN) del Instituto de Biología de la UNAM y 9 registros de la Coleção de Abelhas do Departamento de Biologia, Brazil. En todos los casos, se seleccionaron únicamente los registros con determinaciones realizadas por taxónomos especialistas, así como también con datos de localidades confiables (registros con coordenadas o precisión en los datos de las etiquetas).

Las localidades de las especies registradas en Chiapas y Oaxaca, fueron visualizadas en mapas realizados con el programa ArcGis 10.2. Se utilizaron las coberturas de clima, vegetación y altitud de la Conabio (2012) para analizar la distribución de estas abejas. Se extrajo la información ambiental de las coberturas mencionadas usando la herramienta “extract multivalues to point” del programa ArcGis, con la finalidad de identificar el valor de cada variable ambiental correspondiente a cada registro de las abejas sin aguijón (registros de todo México). Los datos se muestran en la Tabla 1, en la cual se puede observar el porcentaje de registros por especie en los diferentes rubros de vegetación y clima que proporcionan las coberturas.

Tabla 1 Número de localidades, rangos de altitud y porcentaje de registros de especies de abejas sin aguijón en las diferentes categorías de clima (según las categorías reportadas por Conabio: cálido (temperatura media anual mayor de 22 °C y temperatura del mes más frío mayor de 18 °C), semicálido (temperatura media anual mayor de 18 °C y temperatura del mes más frío menor de 18 °C), semiárido, árido, templado (temperatura media anual entre 12 °C y 18 °C y temperatura del mes más frío entre -3 °C y 18 °C), semifrío (temperatura media anual entre 5 °C y 12 °C y temperatura del mes más frío entre -3 °C y 18 °C), frío (temperatura media anual entre -2 °C y 5 °C y temperatura del mes más frío sobre 0°) y vegetación (según las categorías reportadas por Conabio: selvas húmedas [selva mediana subperennifolia, selva alta perennifolia, selva alta subperennifolia, selva baja perennifolia, palmar natural, selva mediana perennifolia ], selvas secas [selva baja caducifolia, selva baja espinosa subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, selva baja caducifolia, selva mediana caducifolia, selva baja subcaducifolia ], matorrales [incluyendo todo tipo de matorrales, vegetación halófila, mezquital, vegetación de desiertos arenosos, vegetación gipsófila ] y bosques templados [de encino, pino, cedro, táscate y bosques mixtos ]).

| Especie | Número de localidades | Altitud m | Distribución por clima %a | Distribución por vegetación %b | |||||||||||||||

| Oaxaca | Chiapas | México | mínima | máxima | cálido | semicálido | semiárido | árido | templado | semifrío | frío | selvas húmedas | selvas secas | matorrales | pastizal | bosques templados | bosque mesófilo | humedales | |

| Grupo 1: especies con amplia distribución | |||||||||||||||||||

| Frieseomelitta nigra (Cresson, 1878) | 56 | 9 | 181 | 8 | 1,902 | 75 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 55 | 7 | 2 | 13 | 3 | 3 |

| Melipona beecheii 1 Bennett, 1831 | 25 | 47 | 186 | 8 | 2,230 | 69 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 21 | 5 | 1 | 19 | 8 | 2 |

| Nannotrigona perilampoides (Cresson, 1878) | 51 | 76 | 325 | 5 | 2,012 | 65 | 25 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 29 | 7 | 1 | 22 | 8 | 4 |

| Partamona bilineata (Say, 1837) | 63 | 123 | 474 | 8 | 2,512 | 47 | 34 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 26 | 26 | 2 | 1 | 29 | 15 | 1 |

| Partamona orizabaensis 2 (Srand, 1919) | 9 | 28 | 86 | 15 | 2,133 | 43 | 38 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 38 | 17 | 1 | 2 | 17 | 22 | 1 |

| Plebeia frontalis (Friese, 1911) | 48 | 50 | 234 | 7 | 1,990 | 59 | 30 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 | 31 | 3 | 1 | 18 | 11 | 2 |

| Trigona fulviventris Guérin, 1844 | 54 | 93 | 321 | 7 | 2,500 | 68 | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 31 | 0 | 1 | 21 | 12 | 1 |

| Trigonisca pipioliAyala, 1999 | 14 | 15 | 52 | 0 | 0 | 67 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 44 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |

| Grupo 2: especies con distribución asociada a selvas húmedas | |||||||||||||||||||

| Melipona solani * Cockerell, 1912 | 2 | 30 | 33 | 62 | 1,310 | 55 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 |

| Oxytrigona mediorufa (Cockerell, 1913) | 34 | 34 | 31 | 1,310 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | |

| Paratrigona guatemalensis (Schwarz,1938) | 36 | 37 | 200 | 1,900 | 27 | 68 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |

| Paratrigona opaca 3 * (Cockerell, 1917) | 3 | 1 | 6 | 83 | 1,040 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |

| Plebeia jatiformis * (Cockerell, 1912) | 4 | 9 | 18 | 140 | 860 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |

| Plebeia llorentei * Ayala, 1999 | 3 | 7 | 13 | 127 | 1,258 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |

| Plebeia pulchra * Ayala, 1999 | 3 | 24 | 64 | 20 | 1,200 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |

| Scaura argyrea * (Cockerell, 1912) | 18 | 13 | 36 | 118 | 1,277 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 28 | 31 | 0 |

| Tetragona mayarum (Cockerell, 1912) | 4 | 5 | 290 | 850 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Tetragonisca angustula * (Latreille, 1811) | 2 | 77 | 83 | 102 | 1,500 | 43 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 |

| Trigona corvina Cockerell, 1913 | 25 | 46 | 108 | 25 | 1,700 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | 0 | 0 | 26 | 9 | 3 |

| Trigona fuscipennis Friese, 1900 | 19 | 38 | 115 | 9 | 1,300 | 82 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 13 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 |

| Trigona nigerrima Cresson, 1878 | 20 | 52 | 96 | 40 | 2,230 | 47 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 25 | 29 | 0 |

| Trigona silvestriana (Vachal, 1908) | 3 | 3 | 200 | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Trigonisca schulthessi (Friese, 1990) | 25 | 25 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |

| Grupo 3: especies con distribución asociada a selvas secas | |||||||||||||||||||

| Geotrigona acapulconis 4 (Strand, 1919) | 52 | 118 | 15 | 1,829 | 42 | 34 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 0 | 31 | 7 | 0 | |

| Lestrimelitta chamelensis * Ayala, 1999 | 4 | 19 | 287 | 1,652 | 58 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | 5 | 11 | 16 | 0 | 5 | |

| Melipona yucatanica 5 Camargo, Moure y Roubick, 1988 | 10 | 1 | 16 | 11 | 466 | 88 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Plebeia mexicaAyala, 1999 | 12 | 81 | 1,120 | 1,971 | 22 | 48 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 60 | 6 | 1 | 27 | 4 | 0 | |

| Scaptotrigona hellwegeri 6 (Friese, 1900) | 14 | 129 | 90 | 1,650 | 55 | 31 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 48 | 9 | 6 | 22 | 8 | 2 | |

| Trigonisca mixtecaAyala, 1999 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 64 | 23 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 50 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |

| Grupo 4: especies con distribución en las montañas en áreas con bosques templados | |||||||||||||||||||

| Melipona fasciata Latreille, 1811 | 22 | 49 | 563 | 2,700 | 31 | 45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 39 | 39 | 0 | |

| Plebeia fulvopilosa * Ayala, 1999 | 24 | 30 | 900 | 2,388 | 10 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 27 | 0 | |

| Grupo 5: especies que no pertenecen a ninguno de los grupos mencionados | |||||||||||||||||||

| Cephalotrigona oaxacanaAyala, 1999 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 50 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | |

| Cephalotrigona zexmeniae (Cockerell, 1912) | 17 | 28 | 114 | 8 | 1,600 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 |

| Lestrimelitta niitkib * Ayala, 1999 | 8 | 9 | 31 | 80 | 1,800 | 71 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 26 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 |

| Plebeia melanica * Ayala, 1999 | 2 | 21 | 28 | 233 | 2,512 | 11 | 54 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 36 | 39 | 0 |

| Plebeia moureana * Ayala, 1999 | 13 | 23 | 54 | 5 | 915 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 |

| Plebeia parkeriAyala, 1999 | 8 | 8 | 40 | 8 | 1,800 | 43 | 43 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 15 | 5 | 0 | 23 | 13 | 3 |

| Scaptotrigona mexicana (Guérin, 1844) | 25 | 39 | 117 | 43 | 1,860 | 43 | 49 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 |

| Scaptotrigona pectoralis (Dalla Torre, 1896) | 20 | 60 | 145 | 8 | 1,900 | 72 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 31 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2 |

| Total | 670 | 1,039 | 3,536 | 59 | 30 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 34 | 27 | 3 | 1 | 21 | 12 | 1 | ||

* nuevo registro de Oaxaca

1 Solo en Chiapas la especie se encuentra a más de 2,000 m; en otros estados llega hasta los 1,650 m.

2 Registros para Chiapas en: Pedro y Camargo (2003), Balboa-Aguilar (2007). En el catálogo de abejas de Moure (Camargo y Pedro, 2013) se reporta también para Oaxaca.

3 El único registro previo para México había sido reportado por Camargo y Moure (1994).

4 Se considera erróneo el registro reportado en Chiapas por Ayala (1999), se modifica la determinación a Geotrigona terricola.

5 Nuevo registro para Chiapas previamente reportado por Balboa-Aguilar (2010)

6 Se considera un error el registro para Chiapas en Ayala (1999).

En este trabajo se sigue la clasificación para los géneros de Meliponini propuesta por Moure (en Camargo y Pedro, 2013). De ésta, varios géneros (Scaura, Frieseomelitta, Geotrigona, Tetragona y Tetragonisca) fueros tratados como subgénero en la publicación de Ayala (1999).

Resultados

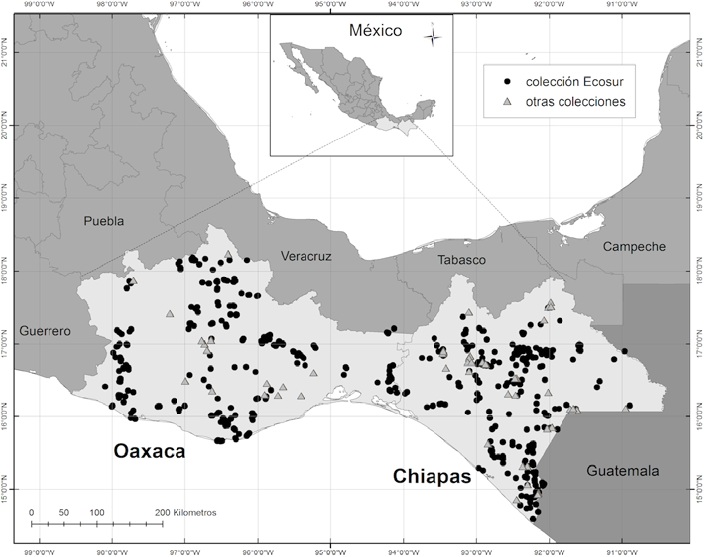

De los 33,358 registros reunidos para México, 18,111 corresponden a registros de Meliponini de 1,985 localidades de Chiapas y Oaxaca. De esto, 15,471 ejemplares son del estado de Chiapas y 2,640 del estado de Oaxaca. En este estudio fueron recolectados 17,518 ejemplares por el equipo de ECOSUR y 593 registros fueron compartidos por otros grupos de investigadores (Fig. 1). Con lo anterior, se cuadruplicó el número de localidades reportadas para Chiapas y Oaxaca respecto a lo citado por Ayala (1999) en la revisión de los Meliponini de México (de 490 a 1,985 localidades).

Figura 1 Mapa con las localidades en las que se han registrado especies de abejas sin aguijón en Chiapas y Oaxaca.

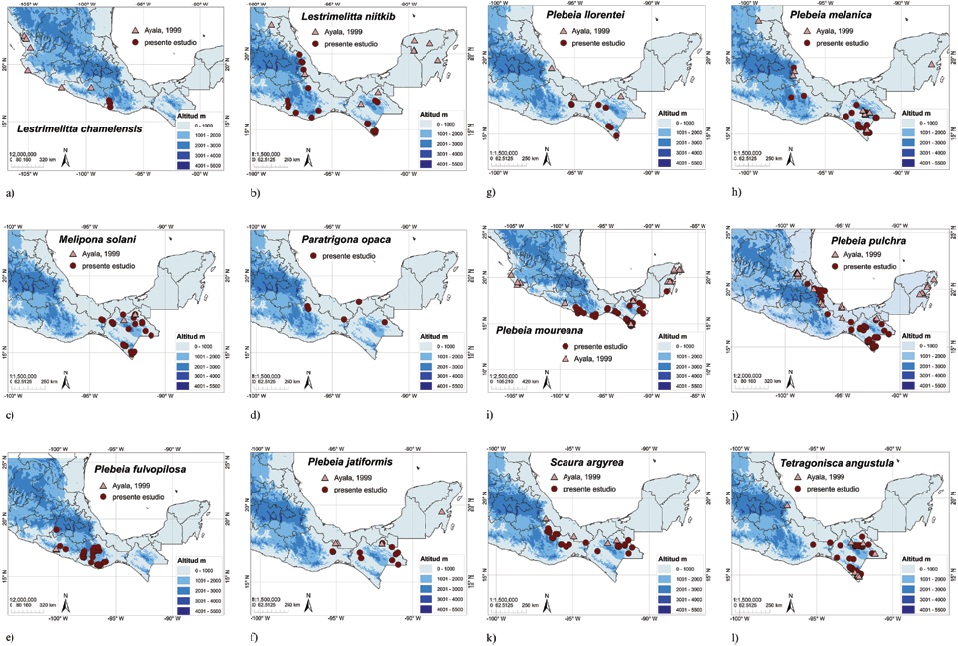

Como resultado más importante de este proyecto para el estado de Oaxaca, se encontraron 12 nuevos registros de especies de abejas sin aguijón: Lestrimelitta chamelensis, L. niitkib, Melipona solani, Paratrigona opaca, Plebeia fulvopilosa, P. jatiformis, P. llorentei, P. melanica, P. moureana, P. pulchra, Scaura argyrea y Tetragonisca angustula. Los nuevos registros con sus respectivas localidades figuran en el Apéndice 1. La distribución conocida para estas especies se presenta en la Figura 2 (a-l), en donde se muestran los registros de estudios anteriores y los que resultaron de este proyecto. De esta manera, se incrementa de 23 a 35 el número de especies conocidas y reportadas para Oaxaca respecto a lo documentado por Ayala (1999).

Figura 2a-l Mapas que muestran la distribución de las localidades de las especies de abejas sin aguijón que son nuevos registros para Oaxaca.

En años recientes, se reportaron nuevos registros para Chiapas: Balboa-Aguilar (2007) y Camargo y Pedro (2013) reportaron Partamona orizabaensis y Balboa-Aguilar (2010) reportó Cephalotrigona oaxacana y Melipona yucatanica. Además, se confirmó la presencia de Paratrigona opaca (Ayala et al., 2013). La especie S. hellwegeri fue reportada para Chiapas por Ayala (1999) con un solo ejemplar, con la anotación que la localidad podría ser errónea. Por ésto, y considerando que no se registró en este proyecto, consideramos que la distribución no incluye a Chiapas. En los muestreos presentados aquí, no se encontró ningún registro nuevo adicional. De los nuevos registros mencionados, solo se encontraron a Partamona orizabaensis y Paratrigona opaca. El historial de nuevos registros incrementa el número de especies presentes en Chiapas de 30 a 33, respecto a lo reportado por Ayala (1999). De esta forma, en total se registraron 18 géneros y 39 especies de abejas de la tribu Meliponini para la región que comprende los estados de Chiapas y Oaxaca (Tabla 1). En el Apéndice 2 se puede encontrar una lista de estas 39 especies con la información de su distribución en los diferentes estados de México.

Se encontraron especies de abejas sin aguijón en comunidades vegetales diferentes a las previamente reportadas en la literatura (Ayala, 1999), como Nannotrigona perilampoides y Partamona bilineata, las cuales en Oaxaca se registraron en áreas con bosque tropical caducifolio y matorral. La especie Plebeia parkeri, no fue encontrada en zonas con bosque tropical perennifolio y subperennifolio como lo reportó Ayala (1999), sino en el bosque tropical caducifolio. No se encontró a Geotrigona acapulconis en Chiapas, ni a Cephalotrigona oaxacana en Oaxaca, reportadas para los respectivos estados por Ayala (1999).

En la Tabla 1 se presentan los datos de vegetación y clima en los cuales se registraron las especies de abejas sin agujón presentes en los estados incluidos en este estudio, además de su registro altitudinal.

Discusión

El presente estudio aporta un número importante de nuevos registros de abejas sin aguijón para los estados de Oaxaca y Chiapas, respecto a lo reportado en la literatura (Ayala, 1999; Camargo y Pedro, 2007). En total, se tienen 12 nuevos registros de especies para Oaxaca (Tabla 1), lo que muestra que históricamente este estado no ha sido bien estudiado en cuanto a su fauna de abejas.

Los nuevos registros corresponden principalmente a especies del género Plebeia (6 especies). Éstas, al igual que Scaura argyrea y Tetragonisca angustula, son abejas pequeñas y raras en México, lo que puede explicar por qué no se habían recolectado anteriormente. Lestrimelitta chamelensis, L. niitkib, Melipona solani y Paratrigona opaca fueron encontradas en este estudio gracias al apoyo de los pobladores de Oaxaca, quienes nos condujeron a los nidos de estas abejas. Estas especies son difíciles de encontrar en un muestreo enfocado a la búsqueda de abejas sobre las flores, pues las abejas del género Lestrimelitta al ser cleptobióticas, no visitan las flores para obtener su alimento (Ayala et al., 2013; Michener, 2007). Las abejas de los géneros Paratrigona y Melipona se registraron mayormente sobre flores de árboles elevados, que son por ende difíciles de muestrear. Por ello, la localización de nidos de estas especies hizo posible el registro de las especies del género Lestrimelitta en Oaxaca y además, ayudó a localizar especies de Melipona y Paratrigona en otras localidades. Por ejemplo Melipona beecheii se encontró en 60 localidades en Oaxaca; en 35 de ellas se encontró únicamente gracias a los nidos encontrados. Es decir, el muestreo en flores permitió encontrar a esta especie solamente en 25 localidades.

La especie Paratrigona opaca fue reportada para Palenque, Chiapas, en la revisión de Camargo y Moure (1994); sin embargo, en la revisión de Ayala (1999) no se reporta para México, considerando que podría ser sinónimo de P. guatemalesis. Ayala et al. (2013) confirman lo reportado por Camargo y Moure (1994), con la anotación de que no han visto los ejemplares y que lo hacen a recomendación de Silvia Pedro, con base en ejemplares presentes en la colección del Dr. Camargo en USP-Ribeirão Preto. En el presente estudio se registraron ejemplares de P. opaca en 3 localidades de Oaxaca, 1 de Chiapas y adicionalmente, se tiene 1 registro de Tabasco, con lo cual se confirma que esta especie tiene un rango que va desde México hasta Colombia y Ecuador (Camargo y Pedro, 2013).

Dos especies previamente reportadas para Oaxaca y Chiapas (Ayala, 1999), no fueron encontradas en los muestreos de este proyecto, lo cual puede deberse a 2 razones: que no se recolectó en los hábitats particulares en los que están presentes estas especies, o que en la actualidad estas son especies muy raras, como resultado del deterioro ambiental antropogénico. Cephalotrigona oaxacana no se buscó en las localidades en donde se reportó anteriormente, es decir, San Juan Bautista Cuicatlán y por la carretera federal 190 en el tramo entre Oaxaca de Juárez y Salina Cruz, entre los municipios de San Pedro Totolapa y Magdalena Tequisistlán (Ayala, 1999); esta especie parece ser rara, pues sólo se conoce de 5 localidades y con pocos ejemplares. Respecto a Geotrigona acapulconis, en este proyecto no fue registrada en Chiapas, pero sí en Oaxaca, con un número considerable de registros. Se conoce solo un registro de Geotrigona para Chiapas, del municipio de Huixtla, a 40 km de la frontera con Guatemala (Ayala, 1999); sin embargo, luego de observar ejemplares de G. acapulconis de Michoacán, Estado de México, Morelos y Guerrero, así como de Guatemala (Colección del Centro de Estudios Conservacionistas, CECON, Universidad de San Carlos de Guatemala), se concluyó que este registro corresponde a G. terricola y no a G. acapulconis.

Las especies de abejas sin agujón de Chiapas y Oaxaca se pueden separar en 5 grupos, de acuerdo a sus requerimientos biológicos: 1) especies con amplia distribución en México: Frieseomelitta nigra, Melipona beecheii, Nannotrigona perilampoides, Partamona bilineata, P. orizabaensis, Plebeia frontalis, Trigona fulviventris y Trigonisca pipioli. De éstas, P. bilineata y N. perilampoides tienen la distribución geográfica más amplia en México, que incluye tanto las planicies costeras como las montañas en Oaxaca y Chiapas. P. bilineata tiene mayor valencia ecológica y está presente en regiones húmedas, secas y de montaña, mientras que N. perilampoides está mayormente en áreas de selvas húmedas y secas. Igualmente Partamona orizabaensis tiene una distribución geográfica amplia, aunque se tengan mucho menos registros respecto a las 2 especies anteriores. Plebeia frontalis y Trigona fulviventris son comunes en las selvas húmedas y secas, y menos frecuentes en regiones montañosas por arriba de los 900 m. De Frieseomelitta nigra se tienen pocos registros en Chiapas, sin embargo, en Oaxaca está presente en la costa y el centro del estado y se les observa en gran variedad de tipos de vegetación y climas (Tabla 1). M. beecheii está presente a lo largo de ambas costas de México: en la costa del golfo de México se presenta desde la península de Yucatán hasta Tamaulipas y en la costa del Pacífico, se ha registrado entre Jalisco y Sinaloa, luego desaparece o es poco frecuente en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, pero reaparece en Chiapas (Ayala, 1999, Yurrita et al., 2016). Trigonisca pipioli tiene también una distribución amplia, a lo largo de ambas costas (no tan al norte como M. beecheii) y está presente en el interior de Oaxaca, pero se tienen pocos registros de esta especie. 2) Distribución asociada principalmente a selvas húmedas: incluye a especies que se presentan en una buena parte de Chiapas, el este de Oaxaca y la vertiente hacia el golfo de México: Melipona solani, Oxytrigona mediorufa, Paratrigona guatemalensis, Paratrigona opaca, Plebeia jatiformis, Plebeia llorentei, Plebeia pulchra, Scaura argyrea, Tetragona mayarum, Tetragonisca angustula, Trigona corvina, Trigona fuscipennis, Trigona nigerrima, Trigona silvestriana y Trigonisca schulthessi. Si bien el rango de la mayoría de estas especies se extiende más al norte de Chiapas y Oaxaca, las siguientes especies tiene un rango más restringido: Oxytrigona mediorufa y Trigonisca schulthessi solo están presentes en la planicie costera del Pacífico en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala; Trigona silvestriana se presenta al norte de Chiapas; Tetragona mayarum está limitada a Chiapas y Tabasco; Melipona solani y Plebeia jatiformis son más comunes en Centroamérica, y en México están presentes en el sureste de Oaxaca y en las selvas húmedas de Chiapas. Las siguientes especies de este grupo, Scaura argyrea, Tetragonisca angustula, Trigona corvina y Trigona nigerrima, se han registrado en las montañas y están presentes en los ecotonos con bosques templados, aledaños a selvas húmedas en Chiapas y Oaxaca. 3) Distribución asociada principalmente a selvas secas: Geotrigona acapulconis, Lestrimelitta chamelensis, Melipona yucatanica, Plebeia mexica, P. moureana, Scaptotrigona hellwegeri y Trigonisca mixteca. Nuevamente, G. acapulconis es común en Oaxaca en las áreas de selva seca. L. chamelenis se presenta asociada a la selva seca, pero puede estar en montañas. M. yucatanica está presente en las selvas secas del istmo de Tehuantepec en Oaxaca, hacia la costa del Pacífico y al sur de Yucatán, como también en Campeche. P. mexica es una especie endémica de la cuenca del río Balsas, con distribución en Morelos, Guerrero y Oaxaca. P. moureana se extiende a lo largo de la costa del Pacífico entre Sinaloa y Chiapas y hasta la península de Yucatán, en áreas con climas secos y húmedos y vegetación tropical; para Chiapas se tienen muchos registros, principalmente en áreas con vegetación tropical y clima húmedo. S. hellwegeri se presenta asociada a la selva seca a lo largo de la costa del Pacífico. Se encuentra, además, en las montañas del centro del país, en donde está presente el bosque mesófilo, hasta los 1,100 m de altitud en los estados de Jalisco, Michoacán y Guerrero, en la cuenca del río Balsas llegando hasta Oaxaca. T. mixteca es una pequeña abeja presente únicamente en Oaxaca en el istmo de Tehuantepec, siendo endémica de México. 4) Distribución asociada a los bosques templados con preferencia de altitudes mayores: Plebeia fulvopilosa y Melipona fasciata. La primera se presenta en altitudes que van de 900 a 2,500 m, en bosques templados y mesófilos de Oaxaca, Guerrero y Michoacán (Reyes-González et al., 2017). El rango de Melipona fasciata es similar al del P. fulvopilosa, pero más amplio, estando presente en la ladera sur del Eje Volcánico Transversal en Morelos y Michoacán, así como en la sierra Madre del Sur entre Guerrero y Oaxaca, en altitudes entre los 560 y 2,700 m, mayormente en bosques templados y mesófilos (Ayala, 1999; Yurrita et al, 2016). En Oaxaca P. fulvopilosa se presenta en las sierras Norte y Sur, así como en el centro del estado. En contraste, M. fasciata se presenta mayormente en las vertientes que dan hacia la costa del Pacífico y no en el centro de Oaxaca. Como excepción, existe un registro de esta especie para el centro del estado, que requiere ser verificado (Ayala, 1999). 5) Distribución asociada tanto a selvas secas como húmedas (Tabla 1): especies que tanto se presentan en áreas de selvas secas como húmedas: Cephalotrigona oaxacana, C. zexmeniae, Lestrimelitta niitkib, Plebeia melanica, P. parkeri, Scaptotrigona mexicana y S. pectoralis. De C. oaxacana existen pocos registros (6), todos del centro y sur de Oaxaca, 4 de éstos de bosques templados y 2 de selvas secas. Esta especie es endémica de México y del estado de Oaxaca. C. zexmeniae se encuentra en porcentajes similares en selvas húmedas (39%) y secas (41%) en Oaxaca y Chiapas; esta especie tiene un rango más amplio y está presente en la península de Yucatán, Chiapas y a lo largo de la costa del golfo de México hasta Tamaulipas, así como en Centroamérica y hasta Colombia (Ayala, 1999, Camargo y Pedro, 2007). En el caso de Lestrimelitta niitkib, se tienen más registros, 31 registros para México de los cuales 17 son para Oaxaca y Chiapas y si bien es una especie difícil de encontrar por ser cleptobiótica y no visitar flores, su presencia parece estar asociada a selvas húmedas y secas, pero también se encuentra en las montañas hasta los ecotonos con bosques templados y mesófilos. Su distribución en México va de Tamaulipas hasta la península de Yucatán, con registros en Oaxaca, Chiapas y gran parte de Centroamérica. Plebeia melanica se presenta tanto en bosques templados como en selvas húmedas y secas, con menos registros en estos últimos. S. mexicana se encuentra en las áreas cálido húmedas de México. En Chiapas, el porcentaje de presencia en selvas húmedas es mayor, sin embargo, en la vertiente de golfo de México es más frecuente en los bosques templados y mesófilos. Su distribución va de Chiapas hasta Tamaulipas, además hay registros de su presencia en el norte de Guerrero y sur del Estado de México. La especie Scaptotrigona pectoralis se encuentra en las zonas húmedas o subhúmedas de México, a lo largo de la costa del golfo de México hasta el norte de Veracruz; la mayoría de sus registros (39%) es de selvas húmedas, sin embargo, también tiene un porcentaje alto (31%) en selvas secas.

El género Scaptotrigona está constituido por 3 especies en México (Hurtado-Burillo et al., 2016, 2017). S. mexicana y S. pectoralis presentan una distribución que incluye la vertiente del golfo de México, áreas con clima tropical de Chiapas, así como la península de Yucatán para el caso de S. pectoralis. S. hellwegeri es endémica del centro de México, presente también en la vertiente del Pacífico. Como dato importante, se han registrado en este trabajo las 3 especies de Scaptotrigona en Oaxaca, juntas en un mismo sitio, en un área al norte de Tehuantepec, en donde empieza la sierra Norte, entre los 500 y 1,500 m de altitud.

Con este estudio se actualiza el conocimiento de la fauna y la distribución de las abejas sin aguijón de los estados de Oaxaca y Chiapas, lo cual consideramos importante, pues aporta información de utilidad a los interesados en la meliponicultura, en el uso de estas abejas en la polinización y en los programas de conservación. El cultivo de las abejas sin aguijón o meliponicultura se ha vuelto cada vez más común en los últimos años, pero no es fácil encontrar colonias en muchas regiones y hay tendencia a importarlas de otras regiones de México. Esta práctica de mover colonias de abejas sin aguijón fuera de su área de distribución conlleva varios riesgos, como la muerte de las colonias al no adaptarse a un clima diferente, la pérdida de diversidad genética (Quezada-Euán et al., 2012) y la introducción de enfermedades. Consideramos que se debe evitar mover las colonias de estas abejas lejos de su lugar de origen y en su lugar, manejar colonias locales para la meliponicultura, motivo por el cual los estudios faunísticos regionales son de fundamental importancia.

Al margen del trabajo de campo, encontramos 4 casos de traslado de colonias de abejas sin aguijón a grandes distancias (130 a 350 km), cruzando límites estatales entre Oaxaca, Veracruz y Puebla, y saliendo del área de distribución de las especies. Sin embargo, en las prácticas de la meliponicultura tradicional, los traslados no fueron sobre distancias mayores a 5 km. El traslado de colonias a grandes distancias en Oaxaca parece ser poco frecuente.

Las recolectas de colonias manejadas en meliponarios probablemente no afectaron la confiabilidad de la localización de especies, dado que muy rara vez las colonias se mueven a más de 5 km, además de que solamente 4% de los especímenes recolectados del estado de Oaxaca provienen de tales colonias.

En conclusión, con este proyecto que incluyó muestreos intensivos, dirigido a conocer las especies de abejas sin agujón y la información publicada y de colecciones, se obtuvo un incremento considerable en el número de especies conocidas para los estados de Oaxaca y Chiapas, particularmente para Oaxaca y una mayor comprensión sobre la distribución de las especies.

nova página do texto(beta)

nova página do texto(beta)