Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Papeles de población

versión On-line ISSN 2448-7147versión impresa ISSN 1405-7425

Pap. poblac vol.10 no.41 Toluca jul./sep. 2004

Educación, mortalidad infantil y fecundidad, relaciones observables con la información censal en México

Education, child mortality and fertility, supervised relations using census data in Mexico

Leonor Paz Gómez y Carlos Welti Chañes

Demoestat/ Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

Los autores estiman el nivel de fecundidad de la población femenina según su escolaridad a nivel estatal, con el propósito de observar cómo la magnitud de los diferenciales se encuentra relacionada con la etapa de la transición demográfica en la que se hallan las entidades federativas, una vez que en el continuum de este proceso se ubican en tres grupos: atrasadas, intermedias o avanzadas. Adicionalmente, se observa la posible relación entre la mortalidad infantil y la fecundidad a través del denominado "efecto reemplazo". Los resultados obtenidos mediante el cálculo de las probabilidades de crecimiento de las familias sugieren que el fallecimiento de un hijo incrementa las probabilidades de que una mujer tenga más hijos, si se les compara con las mujeres que no han perdido un hijo.

Palabras clave: fecundidad, mortalidad infantil, transición demográfica, efecto reemplazo, México.

Abstract

The fertility level for women population according to their pupilage at the state level is considered by the authors, in order to observe the relation between the magnitude of the differentials and the demographic transition stage of the federal entities; at the time as the continuum of this process is placed in three groups: behind the studies, intermediate or advanced ones.

Furthermore, it is observed the potential relationship between infant and child mortality and fertility through the denominated "replacement effect". The acquired results by means of the computation of the family's evolution suggest that that child mortality increases the fertility of a women compared to those who has lost a child.

Key words: fertility, infant mortality, demographic transition, replacement effect, Mexico.

Introducción

El objetivo del presente trabajo es mostrar las posibilidades de utilizar la información censal con propósitos analíticos para estudiar la fecundidad a nivel estatal y observar diferencias según el nivel de escolaridad de las mujeres. El supuesto inicial es que la magnitud de estas diferencias se modifica según la etapa en la transición demográfica en que se encuentre cada una de las entidades federativas. Se supone además que es posible observar una relación de la fecundidad con el nivel de mortalidad de los hijos a partir del denominado efecto reemplazo.

El análisis está basado exclusivamente en la información proveniente de la denominada muestra censal asociada con el XII Censo General de Población y Vivienda realizada en el año 2000 y el propósito es ilustrar con un ejemplo concreto la utilidad de esta información.

Antecedentes teóricos

Una de las aproximaciones analíticas más utilizadas para explicar la relación entre el cambio en el comportamiento reproductivo y la estructura social ha sido la observación de diferencias en la fecundidad asociadas a las características de los individuos o grupos sociales de referencia.

El supuesto que fundamenta esta estrategia de análisis es que la magnitud y evolución de estas diferencias es una clara manifestación del papel que juega cada una de las denominadas variables intermedias sobre las fases sucesivas del proceso que concluye con el nacimiento de un hijo y que, más allá de los aspectos biológicos, permite ubicar los condicionamientos sociales de este fenómeno.

Se considera que tanto la inserción del individuo en la estructura social, como elementos superestructurales relacionados con el conocimiento y actitud que el individuo adquiere de y frente a su entorno, condicionan el papel de cada factor que actúa directamente con la fecundidad.

En virtud de que con esta óptica se asocia cambio social con cambio demográfico, este análisis es esencialmente dinámico y se propone observar la evolución de las diferencias a través del tiempo, o bien, cuando sólo se puede hacer una observación transversal se comparan contextos sociales que se consideran representativos de las fases sucesivas por las que evoluciona una sociedad.

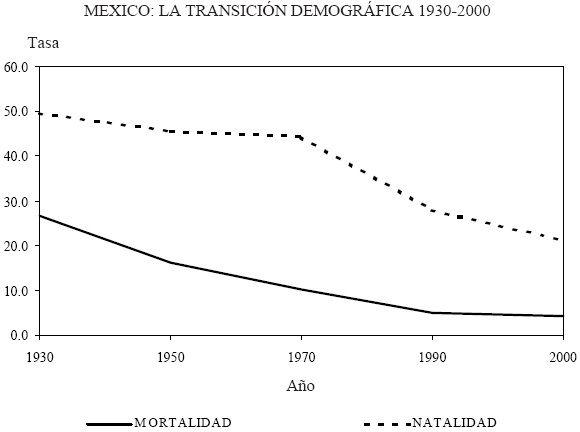

La teoría de la transición demográfica sirve como el marco más general de referencia a la interpretación de los diferenciales de fecundidad, toda vez que en ésta se plantea que la magnitud de las diferencias en la fecundidad entre grupos socioeconómicos se modifica junto con el tránsito por cada una de las fases por las que una sociedad pasa de un régimen de elevada natalidad y mortalidad a otro en el que la baja en la mortalidad precede a la correspondiente a la natalidad y luego a una tercera fase de bajos niveles en ambas variables.

Además de que la evolución demográfica se asocia a la modernización de una sociedad, se reconoce también que la influencia recíproca de la mortalidad y la fecundidad cambia de intensidad en cada fase de la transición demográfica. Así se supone, por ejemplo, que la disminución de la mortalidad, específicamente la mortalidad infantil, constituye una condición para iniciar o acelerar la disminución de la fecundidad, en virtud de que muchas parejas deciden tener una elevada fecundidad para asegurar la sobrevivencia del grupo familiar. En otro sentido, la existencia de esta relación permitiría explicar la persistencia de elevados niveles de fecundidad en contextos de elevada mortalidad infantil.

Como es obvio suponer, la constatación de esta relación tiene profundas implicaciones en materia de políticas públicas y la investigación al respecto, con resultados no siempre suficientemente claros, ha tratado de mostrar que la acción inicial de una política de población que tenga como objetivo incidir sobre la tasa de crecimiento debe proponerse el descenso de la mortalidad infantil.

En un país como México, en décadas recientes se han dado transformaciones sociales aceleradas que han impactado de maneras muy distintas las condiciones de vida de la población. En el caso de la población femenina, lo más relevante de este proceso son las modificaciones de su estatus en donde sobresale una participación creciente en la actividad económica remunerada, su incorporación a mayores niveles de escolaridad y, como resultado, un descenso de su fecundidad.

Más allá del interés que para la demografía representa el análisis de la baja en las tasas de fecundidad y la identificación de sus determinantes directos, las características de este proceso permiten estudiar la interacción entre situaciones de cambio social global y cambio demográfico. El análisis de la relación entre la escolaridad de la mujer y la fecundidad ofrece una posibilidad en este sentido.

La existencia de la relación entre educación y fecundidad ha sido ampliamente reconocida y constatada a través de diversos estudios demográficos en países en desarrollo (United Nations, 1983, 1987 y 1995; Rodríguez y Cleland, 1988; Weinberger et al., 1989; Castro y Juárez, 1995). Estudios empíricos han mostrado la existencia de una relación inversa entre estas dos variables; es decir, las mujeres que tienen mayor nivel educativo tienen un menor número de hijos que aquéllas sin educación. Sin embargo, la relación no es directa ni mecánica (Cochrane, 1979; United Nations, 1987).

Una revisión de la literatura demográfica producida recientemente en América Latina sobre esta materia muestra que hay pocos estudios que aborden en profundidad la investigación del efecto de la educación de la mujer sobre el número y espaciamiento de los hijos a lo largo de su vida reproductiva. Parece que lo obvio de esta relación ha hecho que el interés de los investigadores se concentre en la medición precisa de los cambios que se producen en los niveles agregados de la fecundidad y en el análisis de las variables que le afectan directamente, como pueden ser los patrones de nupcialidad o el uso de anticonceptivos. Incluso cuando se ha hecho el análisis de esta relación éste se ha limitado a la observación de diferencias en el número total de hijos nacidos vivos (Hayase, 1994) o la estimación de tasas de fecundidad para diversos grupos de mujeres clasificadas según su escolaridad sin que se intente una explicación de los orígenes de estas diferencias.

Por la complejidad de la relación entre educación y fecundidad y las posibilidades que el análisis ofrece en términos del diseño de políticas públicas, el estudio de esta relación adquiere sentido en el terreno práctico, en virtud de las implicaciones que sus conclusiones tienen para el diseño de una política de población.

La investigación ha mostrado que las diferencias más importantes en la fecundidad se dan entre mujeres que no asistieron a la escuela y aquéllas que completaron al menos la educación primaria (Weinberger, 1987; Castro, y Juárez, 1995), situación que probablemente esté apuntando hacia la existencia de una relación entre estatus social de la mujer y fecundidad.

La educación es ampliamente mencionada como un concepto clave para explicar el comportamiento reproductivo, algo único asociado a la educación de las mujeres hace que ésta produzca cambios en este comportamiento (Kasarda, 1986).

En países en desarrollo, la transición de un comportamiento tradicional a uno moderno se ha constituido en un hecho importante en la reducción de los niveles de fecundidad, la educación de las mujeres ha contribuido a esa transición mediante del mejoramiento de la posición de la mujer dentro del hogar y la comunidad; la educación permite a la mujer asumir mas autonomía, poder y mayor control de su propia vida, así como participar en la toma de decisiones familiares y en decisiones concernientes a su comportamiento reproductivo (Mason, 1984; Kasarda, 1986; Smock, 1981), es decir, la educación permite a la mujer tener mayor reconocimiento, aun por figuras tradicionales de autoridad e incluso reduce las desigualdades genéricas al interior de la pareja y dentro del hogar (Caldwell, 1979, 1980; Jejeebhoy, 1995).

De igual manera, hay autores como, Oppong (1983), Caldwell (1980) y Kasarda (1986), quienes señalan que la educación inculca actitudes que favorecen la anticoncepción y restringen el tamaño de la familia, lo cual ayuda a que las mujeres participen de otras actividades y tengan intereses que vayan más allá de lo doméstico (Kritz y Gurak, 1989; Levine, 1991).

Una característica de los estudios que relacionan variables sociales con niveles diferenciales de fecundidad ha sido la de atribuir el descenso de la fecundidad a la modernización y el desarrollo socioeconómico, mediante cambios en el ingreso, la educación, la industrialización, la mortalidad infantil o la urbanización, entre otras variables. Aunque la educación no es la variable central, hace parte del marco explicativo, puesto que muestra por medio de una fuerte asociación (que bien puede ser negativa o positiva, dependiendo del contexto social en el cual se estudie), el efecto que tiene el cambio social en la fecundidad (Cochrane, 1979).

Otra característica de estos estudios ha consistido en centrarse en el análisis de la fecundidad en las áreas urbanas, pues se parte del supuesto de que la modernización de las sociedades en desarrollo ha creado un espacio urbano en el cual ocurren los grandes cambios de la sociedad, los cuales se observan en los cambios en la fecundidad. El aumento rápido de los niveles educacionales, indicador del proceso de modernización, se traduce en una relación inversa entre años de estudio e hijos tenidos (Rowe, 1980).

No se puede desconocer que los niveles educativos y la asistencia a la escuela son factores más poderosos que la urbanización, como planteó inicialmente Bogue (1969). La educación es una fuerza motriz muy importante detrás del control de la fecundidad, cada nivel sucesivo de educación lleva consigo una disminución progresiva de las tasas de natalidad (Graff, 1979).

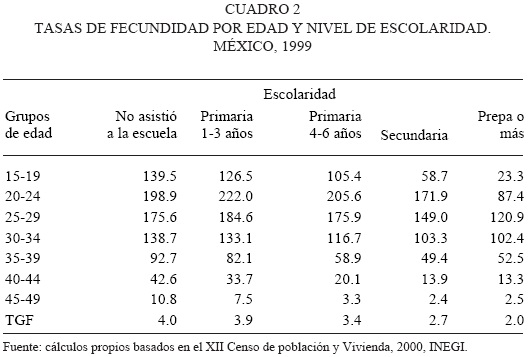

El análisis de la fecundidad diferencial permite ver que los logros educacionales de la mujer definen tres niveles de fecundidad: uno bajo (tasa global de alrededor de dos hijos), que corresponde a mujeres con educación media o superior; uno intermedio (tasa global de 3.4 hijos) en el grupo con cuatro a seis años de instrucción, y uno alto (tasa global de 4.7 hijos) en el grupo con educación primaria incompleta (Celade, 1981).

A partir de diversas fuentes se han establecido relaciones estadísticas entre factores de la estructura social y la fecundidad, así, por ejemplo, utilizando los datos censales y por medio de análisis de regresión, algunos estudios muestran que, entre las variables sociales relacionadas con la fecundidad, la escolaridad de la mujer juega un papel muy importante. También mediante análisis de correlación simple, los trabajos pioneros de varios autores (Kasarda, 1971 y Repeto, 1974) muestran una asociación fuerte entre educación y fecundidad.

Los estudios transversales a nivel regional proporcionan mayor entendimiento de esta relación. Han sido diversos los estudios de carácter regional que han encontrado una relación entre estas dos variables, sobre todo en países de América Latina. Usando datos de censos de población, Stycos (1968) encontró una asociación generalmente inversa entre el nivel de alfabetismo y la razón niños/mujer en once países de América Latina. La relación reportada es generalmente inversa. Sin embargo, otros estudios en los que se controlan variables como el grado de urbanización reportan que no siempre se da esta relación. Así, Hicks (1970), en un estudio realizado en México, encuentra evidencias de un cambio en el sentido de la relación educación fecundidad; en 1960, según el autor, la relación era positiva y en 1970 es negativa.

Por cierto, hay varias explicaciones respecto a la no linealidad de la relación. Stycos (1968) argumenta que la relación es únicamente inversa, cuando hay altos niveles de alfabetismo. En otras palabras, lo que se trata de mostrar es que cuando la relación no es la esperada pueden existir otros factores explicativos, e incluso problemas con los datos o la naturaleza de las medidas utilizadas, que hacen que se presente una relación positiva.

Uno de los problemas presentados en los estudios de esta relación es la medida utilizada como indicador de la educación de la mujer. Hay diferencia en el efecto que pueda tener la alfabetización, los años de escolaridad y la matrícula escolar en la fecundidad.

Al examinar la relación entre educación y fecundidad se mencionan una serie de vías a través de las cuales el mejoramiento de los niveles educativos afecta negativamente la fecundidad. Una de ellas es la participación de la mujer en el mercado laboral y su relación con la fecundidad. Al respecto hay una gran discusión, puesto que las explicaciones de esta relación no han sido definidas claramente. La hipótesis que ha guiado la investigación sobre este tema ha sido la de la incompatibilidad de roles (Welti, 1987; Welti y Grajales, 1989), o bien, que en la medida en que la mujer tiene mayor educación, ella asume un rol menos tradicional (Rindfuss, 1980).

La explicación de esta relación no ha sido tan simple, puesto que se considera que la participación de la mujer en el mercado laboral genera una serie de posiciones e ideas respecto al tamaño de familia y a la misma posición de la mujer dentro del contexto social y familiar que hace que la mujer opte por un número reducido de hijos, de tal manera que la educación se convierte en un buen predictor de su fecundidad (Bumpass y Westoff, 1970).

Desde esta perspectiva se supone que en el origen de las diferencias en la fecundidad según escolaridad de las mujeres está su participación en el trabajo. Las mujeres con un mayor nivel de educación tienen tasas más altas de participación en la actividad económica. Al examinar la asociación entre la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y la fecundidad, la generalización de que a cualquier edad ambas están negativamente asociadas tiene un apoyo empírico bastante firme en los estudios realizados en América Latina desde hace ya varias décadas (Elizaga, 1976); sin embargo, la presencia de tal relación depende de otros factores; uno de ellos es la naturaleza del trabajo. Los descensos de la fecundidad son diferenciales dependiendo del hecho de que la mujer trabaje en su hogar o fuera del hogar (Gómez, 1981).

Cualquiera que sea la perspectiva analítica utilizada, cada nueva fuente de datos parece confirmar que las diferencias educacionales en el comportamiento reproductivo se reducen conforme se incrementa el nivel de desarrollo de una sociedad y el estatus de la mujer se modifica, de tal manera que una mejora en el nivel educativo de la mujer constituye un medio para lograr tanto un mejoramiento en las condiciones de vida de la población femenina como una reducción en la fecundidad.

El hecho de que se considere que una política pública que busque incrementar la educación de las mujeres tenga efectos demográficos supone que: a) el nivel educacional puede mejorarse, es decir, que es una variable manipulable ; b) que independientemente de la relación causa-efecto, es posible observar una relación estadística entre educación y fecundidad; c) que esta relación se mantiene a través del tiempo y no sólo es observable transversalmente, d) que es perceptible en diferentes contextos culturales, socioeconómicos y geográficos y e) que la educación puede influir una o más de las variables intermedias a través de las cuales la estructura social actúa sobre la fecundidad.

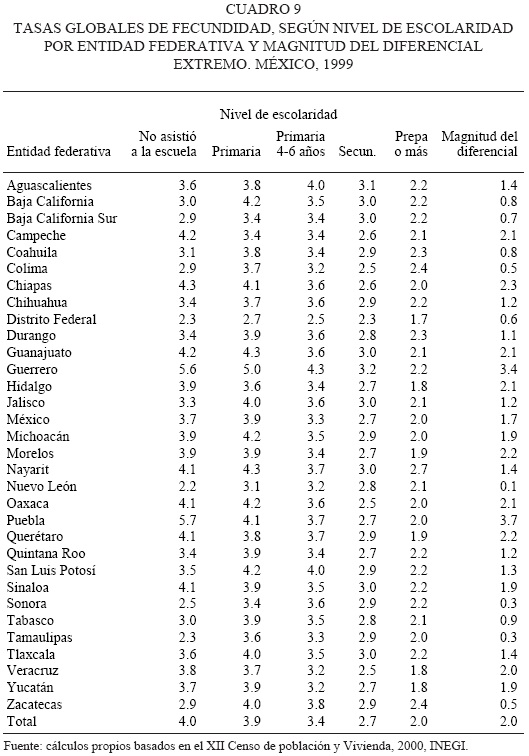

Cada uno de los aspectos de la relación educación-fecundidad descrito en los párrafos anteriores es suficientemente relevante para justificar su análisis detallado, sin embargo, en el presente texto nos hemos dedicado exclusivamente a observar las diferencias en la fecundidad según nivel de escolaridad en cada una de las 32 entidades federativas de este país, a partir de la hipótesis de que existe una relación entre la magnitud de las diferencias y la etapa de la transición demográfica en que es posible ubicar a cada entidad.

Una aproximación de esta naturaleza en un corte transversal pretende reproducir las características de un análisis longitudinal en la medida en que se establecen comparaciones entre las entidades según su ubicación en el continuum de la transición demográfica. Este proceso a nivel nacional se puede representar con datos del periodo 1930-2000, como se observa en el diagrama que sigue.

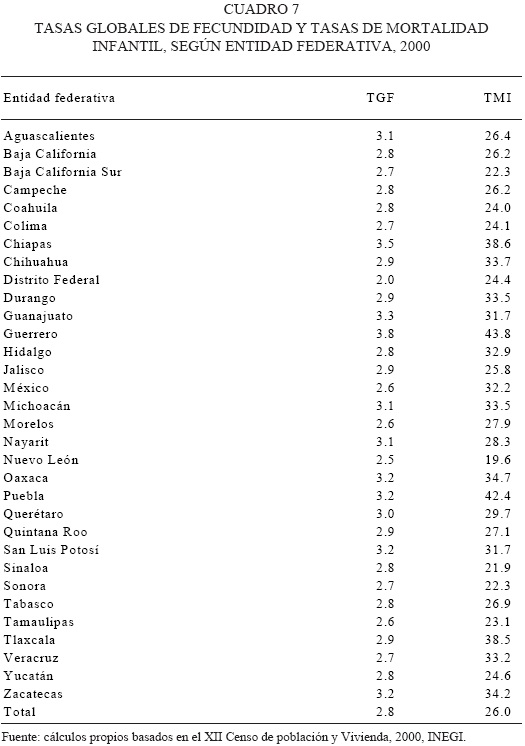

En años recientes se ha observado a nivel nacional una significativa reducción en la fecundidad de la población, que se refleja en una tasa global de fecundidad de menos de tres hijos por mujer, lo que lleva a suponer que en el corto plazo podría llegarse al nivel de reemplazo generacional, es decir, a una tasa global de fecundidad de alrededor de 2.1 hijos por mujer; sin embargo, las diferencias a nivel estatal todavía son muy significativas y, según la información más reciente, el Distrito Federal tiene ya una tasa menor a dos hijos, mientras que los estados de Guerrero, Guapas y Guanajuato son las entidades con mayor fecundidad, con tasas superiores a 3.2 hijos, lo que representa una situación similar a la que se vivía en el país al iniciar la década de 1990. Puede hablarse, entonces, de un rezago de más de diez años en la evolución de esta variable en estos estados con respecto a la situación nacional. Esta heterogeneidad es aún mayor entre los municipios de cada una de las entidades de la república y entre grupos socioeconómicos como puede observarse en los resultados de nuestras investigaciones (Welti y Paz, 2001).

Metodología

Con la información contenida en el cuestionario ampliado del XII Censo General de Población y Vivienda referida a la fecha de nacimiento del hijo más reciente se han elaborado estimaciones de las tasas específicas de fecundidad por edad y las tasas globales de fecundidad para las entidades federativas y para las mujeres clasificadas según su nivel de escolaridad.

Estas estimaciones son el resultado de un cociente en el que el numerador lo constituyen los nacimientos ocurridos el año de 1999, según edad de las madres, y el denominador, la población censal femenina, según su edad.

Las tasas calculadas directamente con la información censal corresponden a nacimientos que en promedio ocurrieron seis meses antes y, por tanto, los grupos de edad para los cuales se calcularon estas tasas serían, en sentido estricto, 14.5 a 19.5 años, 19.5 a 24. 5 años, etcétera. Es decir, las madres, al tener a sus hijos en el año de referencia (1999), serían en promedio seis meses más jóvenes que lo que muestra la información censal. Para referir las tasas a grupos quinquenales convencionales se puede hacer el ajuste correspondiente;1 sin embargo, ya que este ajuste no tiene efecto sobre la tasa global de fecundidad y éste constituye el indicador utilizado para elaborar el análisis comparativo, las tasas específicas se refieren a los grupos de edad no convencionales con el desplazamiento de edad correspondiente.

Las tasas globales de fecundidad se han calculado para cinco grupos de la población femenina según su nivel de escolaridad. Estos grupos son: a) mujeres que no asistieron a la escuela; b) quienes completaron de uno a tres años de educación primaria; c) con cuatro a seis años de primaria, d) con algún año de secundaria y e) con preparatoria o más años de escolaridad.

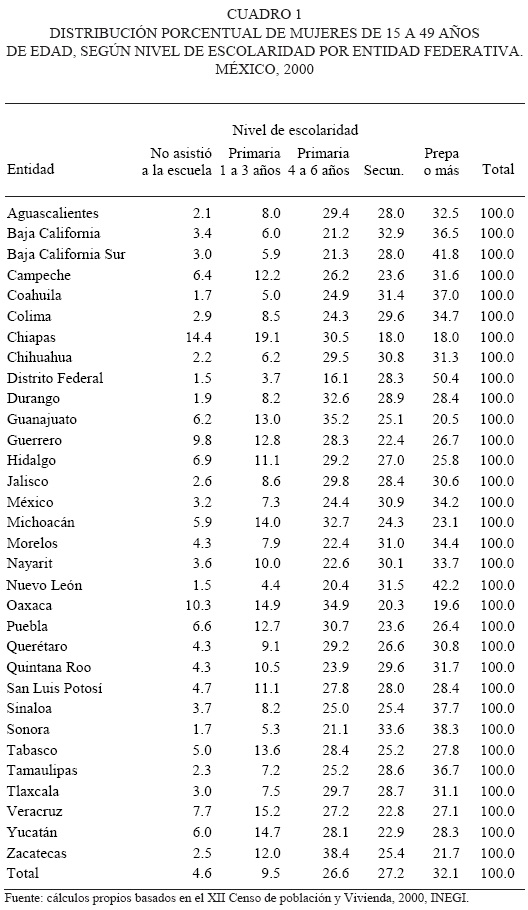

Para el total del país, los porcentajes de mujeres en cada uno de estos cuatro grupos son: 4.6, 9.5, 26.6, 27.2 y 32.1 por ciento, respectivamente. Podría considerarse que el bajo porcentaje que representa el primer grupo es muy poco significativo como para ser tomado en cuenta, incluso por su aporte a la fecundidad del total de la población; sin embargo, en algunas entidades como Chiapas y Oaxaca más de 10 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad no asistieron a la escuela (cuadro 1).

La información que sirvió de base a los cálculos de la fecundidad proviene de la muestra censal que incluyó aproximadamente a un diez por ciento de los hogares del país, con lo que es posible obtener estimaciones confiables al nivel de desagregación que se presenta en este análisis, es decir, subgrupos de la población (según nivel de escolaridad) en cada entidad federativa.

Para ubicar a las entidades del país en diferentes etapas de la transición demográfica y con la intención de eliminar el efecto que la estructura por edad tiene sobre las tasas brutas de natalidad o mortalidad que, como se mencionó anteriormente, constituyen los indicadores utilizados para describir el proceso de transición demográfica, se utilizaron en su lugar tasas que no están afectadas por la estructura general por edad de la población, como es el caso de la tasa global de fecundidad y la tasa de mortalidad infantil.

Además, como es claro, esta última tasa es un indicador demográfico que refleja claramente las condiciones de vida de una población y permite establecer una relación causal entre la estructura social y la fecundidad a partir de la posible influencia que sobre ésta tiene la mortalidad infantil a través del efecto reemplazo.

Las probabilidades que tiene un niño recién nacido de sobrevivir para cumplir su primer año de vida están relacionadas con las capacidades económicas del núcleo familiar del que forma parte y que permiten atender sus necesidades de alimentación y enfrentar sus problemas de salud y con la capacidad de los padres para cuidarle, lo que está muy ligado al nivel de educación que éstos tengan; pero también dependen de las condiciones en que se ha producido su desarrollo en el vientre materno y, por tanto, de la salud de la madre.

Más allá de la familia, las condiciones del entorno también juegan un papel importante, ya que esta sobrevivencia infantil depende del acceso que se tenga a las instituciones y de las capacidades de éstas para atender al recién nacido, ofrecerle servicios de salud y contar con servicios públicos que conformen un ambiente sano.

Resulta, por tanto, útil estimar la mortalidad infantil en la medida en que es posible suponer que está asociada al nivel de desarrollo de la entidad. Pero además, como ya se mencionó, si existe algún efecto de la mortalidad sobre la fecundidad, es posible suponer que este efecto se dejará sentir mediante la mortalidad infantil por el efecto reemplazo.

Debe recordarse que la tasa de mortalidad infantil (TMI) es un cociente entre las defunciones de menores de un año y los nacimientos ocurridos en cierto periodo. Si se contara con información oportuna y confiable sobre estos dos eventos: muertes infantiles y nacimientos, podría hacerse un cálculo directo de este indicador. Sin embargo, ante la falta de información oportuna es necesario elaborar estimaciones indirectas, en este caso, a partir de la información censal.

Los datos que sirven de base a la estimación indirecta de la TMI con la información del XII Censo de Población del año 2000 son el número total de hijos nacidos vivos y el número de hijos sobrevivientes de las mujeres clasificadas por edad de las madres. El supuesto central es que la proporción de hijos muertos es una medida de los riesgos de muerte que enfrentan los hijos desde su nacimiento hasta la edad x.

El procedimiento para calcular la mortalidad infantil consiste en convertir las proporciones de hijos fallecidos que declaran las mujeres al censo de población en estimaciones de la probabilidad de morir antes de alcanzar cierta edad por medio de la relación q(x) = k(i) D(i) en la que q(x) es la probabilidad de morir entre el nacimiento y la edad exacta x, D(i) es la proporción de hijos fallecidos de mujeres en el grupo quinquenal i, y k(i) es un factor multiplicador.

En virtud de que se ha estimado que la relación entre q(x) y D(i) está influida por el patrón de fecundidad por edad, los multiplicadores para convertir la proporción de hijos fallecidos en probabilidades de muerte se estiman a partir de los promedios de hijos nacidos vivos P(i) y mediante procedimientos matemáticos ad hoc (Brass, 1975).

Si bien este es el método propuesto por Brass, posteriormente se han desarrollado otros que producen mejores estimaciones. El procedimiento de estimación cuyos resultados se presentan a continuación se describe en INEGI (1996) y ha sido producido por García Vilchis y colaboradores. El lector interesado puede remitirse a esta publicación para un conocimiento pormenorizado del método.

Ya que el objetivo de este ejercicio analítico es ubicar a las entidades federativas en diversas etapas de la transición demográfica, a partir de un análisis de grupos (lo que se conoce como cluster analysis)2 se identificaron de acuerdo con el nivel de la fecundidad y la mortalidad infantil, tres estadios de la transición en los que fueron ubicadas las 32 entidades de país.

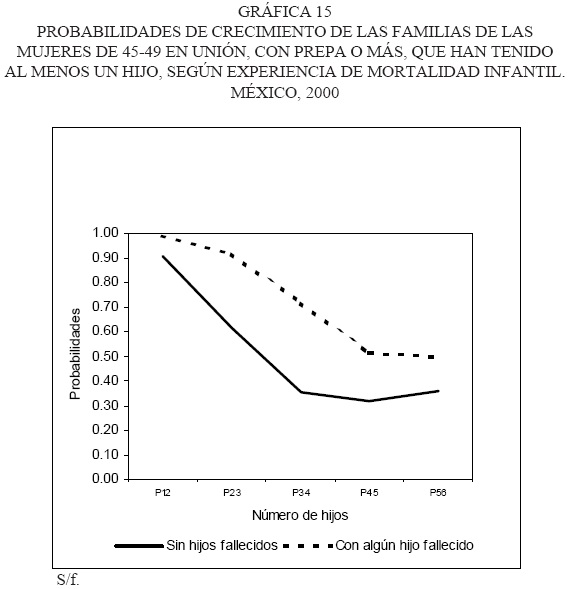

Finalmente, con la intención de explotar al máximo la información censal que permite calcular medidas de la fecundidad y asociarlas con factores que pueden influirla, para estimar la posible relación entre mortalidad infantil y fecundidad se calcularon probabilidades de crecimiento de las familias,3 según la experiencia de mortalidad infantil que han enfrentado las mujeres.

Resultados

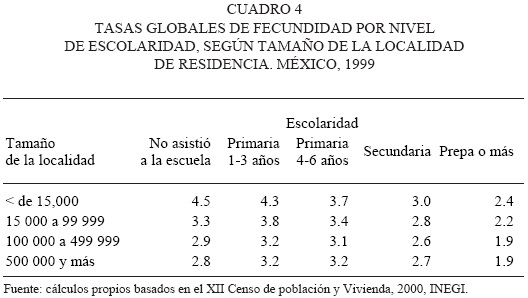

Las diferencias según nivel de escolaridad de las mujeres para el total nacional son muy evidentes tanto en la tasa global como en las tasas específicas por edad (cuadro 2). Un aspecto especialmente importante es la ubicación del "umbral de cambio", es decir, la diferencia más significativa entre los grupos, que en este caso se encuentra en el paso de la educación primaria a la educación secundaria. Completar los primeros años de educación primaria no parece tener un impacto especialmente importante en la fecundidad, incluso se observan grupos de edad en los cuales la fecundidad de las mujeres que completaron la primaria es superior a la de aquéllas que no asistieron a la escuela. Es probable que este hecho refleje un elevado nivel de mortalidad intrauterina entre las mujeres en el estrato más bajo de la estructura social y que no tuvieron oportunidad de asistir a la escuela; éste es, por cierto, un grupo de la población en condiciones de pobreza extrema que tiene un precario estado de salud no sólo por falta de recursos materiales; también por desconocimiento de los cuidados que requiere un embarazo y su propia situación económica hace que el acceso a los servicios médicos sea limitado. La historia genésica de las mujeres que no han tenido oportunidad de asistir a la escuela muestra una mayor proporción de eventos que no concluyen en un hijo nacido vivo, según hemos observado a partir del análisis de las historias de embarazos incluidas en varias encuestas especializadas y, por tanto, se produce una menor fecundidad. Como contrapartida, las mujeres que logran completar aunque sea unos cuantos años de escolaridad transforman comportamientos que inciden sobre su salud, y cuando se embarazan, las probabilidades de tener un hijo nacido vivo se incrementan. Sin embargo, con la información censal no es posible estimar la mortalidad intrauterina; por tanto, la relación mencionada sólo puede ser motivo de especulación.

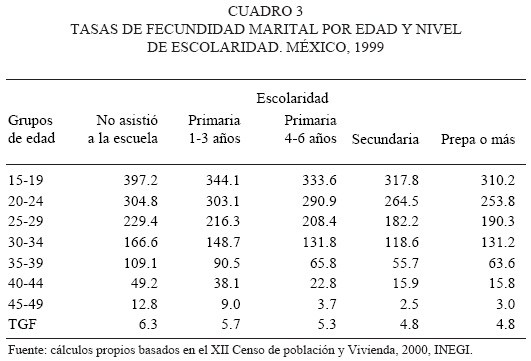

Uno de los factores que explica las diferencias en la fecundidad general es la edad de inicio de las uniones conyugales, es decir, entre las mujeres menos escolarizadas existen mayores proporciones de mujeres unidas en cada edad y, por tanto, la proporción de mujeres en riesgo de embarazarse es también mayor; de manera que controlando el efecto de la nupcialidad, la dimensión de las diferencias debería modificarse.

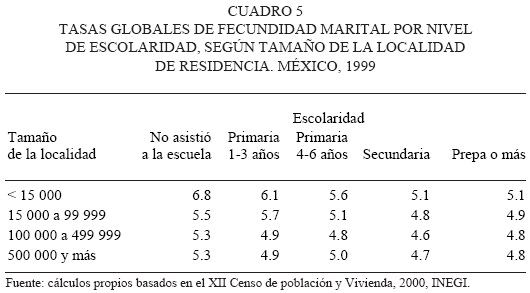

Las estimaciones de la fecundidad marital confirman la situación apuntada en el párrafo anterior (cuadro 3). Las diferencias, aunque se mantienen, son proporcionalmente menores entre las mujeres más jóvenes en la medida en que la nupcialidad tiene un rol importante sobre la fecundidad a través de la edad a la primera unión y la mayor exposición al riesgo de tener un hijo cuando la mujer se encuentra unida conyugalmente.

Otro factor que explicaría otra parte de las diferencias en la fecundidad tanto general como marital es el uso de anticonceptivos, sin embargo, en el censo de población no contamos con información para estimar esta variable, por lo tanto, no podemos estimar su efecto y sólo es posible referirse a los resultados de otras de nuestras investigaciones basadas en información de encuestas nacionales como la Encuesta Nacional de Planificación Familiar (Enaplf-1995) o la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid-1997), las cuales muestran que a mayores niveles de escolaridad la proporción de usuarias de anticonceptivos se incrementa.

El efecto de la educación sobre la fecundidad se mantiene en diferentes contextos socioeconómicos, como se puede apreciar cuando controlamos el tamaño de la localidad de residencia (cuadros 5 y 6). Sin embargo, hay un claro efecto contextual que modifica esta relación y que hace que conforme nos movemos de las localidades rurales a las localidades urbanas, la magnitud de las diferencias extremas disminuya. Además, los factores que están en el origen de esta relación actúan de tal manera que, aunque las mujeres no hayan asistido a la escuela, el hecho de vivir en una localidad de 500 mil o más habitantes hace que la fecundidad sea similar a la que tienen las mujeres con educación secundaria y que residen en una localidad de menos de 100 000 habitantes.

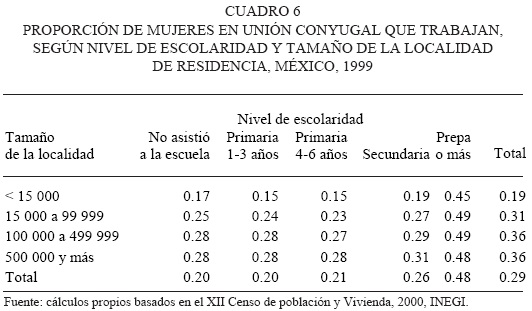

Como se mencionó anteriormente, se ha estimado que junto con la escolaridad, la participación en la actividad económica afecta los niveles de fecundidad y este podría ser el caso al observar las diferencias en la participación laboral, según tamaño de la localidad de residencia. El hecho de vivir en localidades cada vez más urbanizadas facilita la participación en el trabajo, como se puede observar en el cuadro 6. Para cada nivel de escolaridad, las mujeres en unión conyugal incrementan su participación en la actividad económica según se incrementa el tamaño de la localidad de residencia.

Ya sea porque son incompatibles los roles de madre y trabajadora o porque existe la percepción de que los hijos limitan su desarrollo y por tanto la mujeres que trabajan desean tener un número reducido de hijos o en definitiva no tener ninguno, el trabajo femenino puede afectar el comportamiento reproductivo.

Como ya se mencionó, es posible suponer que factores de la estructura social que reflejan la modernización y el desarrollo económico modifican el nivel de fecundidad por medio del papel de las denominadas variables intermedias, como la edad de inicio de las uniones conyugales, el uso de anticonceptivos o la mortalidad intrauterina e infantil.

Si con el proceso de cambio social que demográficamente se observa en la transición demográfica los diferenciales de fecundidad se modifican como resultado de la actuación de los factores que inciden sobre ésta, la situación en los estados de la república debería reflejarlo.

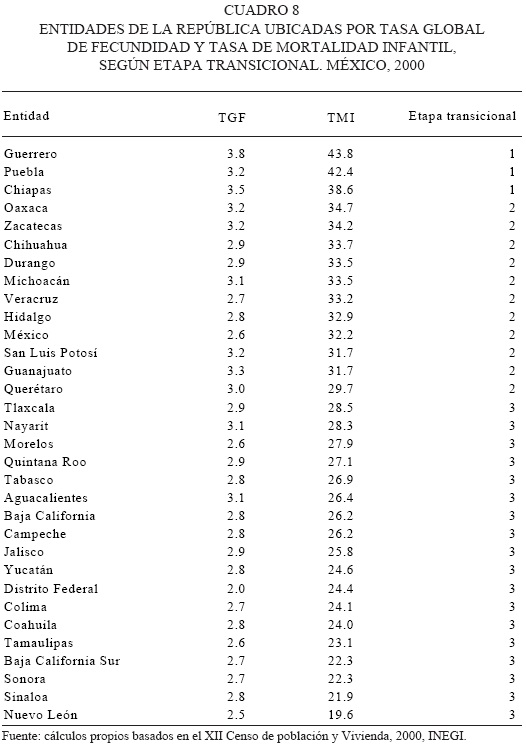

La estimación de la tasa global de fecundidad y la tasa de mortalidad infantil para cada uno de los estados permite constatar la gran heterogeneidad demográfica que es reiteración de las disparidades económicas que presenta el país.

Al clasificar a las entidades según su avance en la transición demográfica, si bien la gran mayoría ha avanzado claramente hasta una etapa de muy bajos niveles de fecundidad y mortalidad, aparecen todavía algunas entidades claramente rezagadas. Es el caso de Chiapas, Guerrero y Puebla.

Al comparar la magnitud de las diferencias en la fecundidad, aparecen precisamente estos tres estados rezagados en la transición con el diferencial en la fecundidad según escolaridad de mayor magnitud. Esto es claro en los casos de Guerrero y Puebla, y menos en Chiapas, pero en este estado llama la atención que el grupo de mujeres que no asistieron a la escuela tenga una tasa global de fecundidad baja en términos relativos, si se le compara con el mismo grupo de escolaridad en los otros dos estados de la república.

Es posible que los datos muestren, como ya se mencionó en un párrafo anterior, un elevado nivel de mortalidad intrauterina que se percibe en la fecundidad reciente o, incluso, un problema de la calidad de la información. Por otro lado, bien podría argumentarse que los datos muestran ya el resultado de la atención que se le ha prestado a la población de Chiapas en años recientes y que han hecho que tanto la fecundidad como la mortalidad infantil hayan descendido. Como es obvio, se requiere contar con información adicional para llegar a explicar el origen de esta situación.

Lo que sí parece claro es que a partir de la información censal se confirma la clara existencia de una relación entre la escolaridad femenina y la fecundidad, y la modificación de su efecto según el contexto social en que se ubique la población, de tal manera que es posible afirmar que según se avance en el desarrollo de una sociedad —y desde la perspectiva demográfica, en la medida en que se avance en la transición— las diferencias en la fecundidad según escolaridad tenderán a disminuir.

Con la intención de observar desde otra perspectiva la relación entre la fecundidad y el nivel de escolaridad y hacer evidente un tema que debe ser estudiado con mayor detalle para explicar el descenso de la fecundidad en un país como México, con los datos del censo de población es posible explorar la relación entre mortalidad infantil y fecundidad a través del denominado efecto reemplazo.

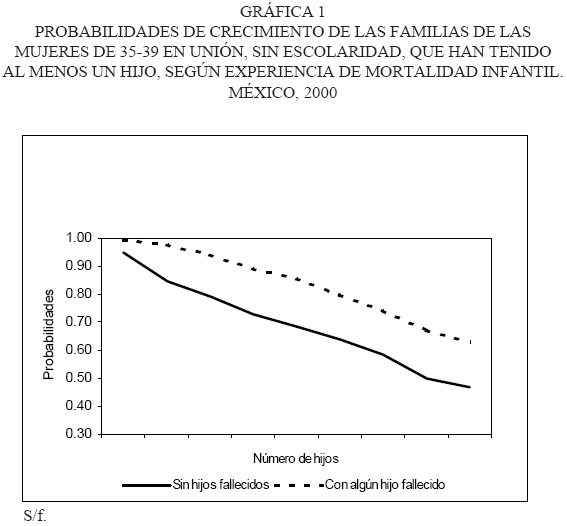

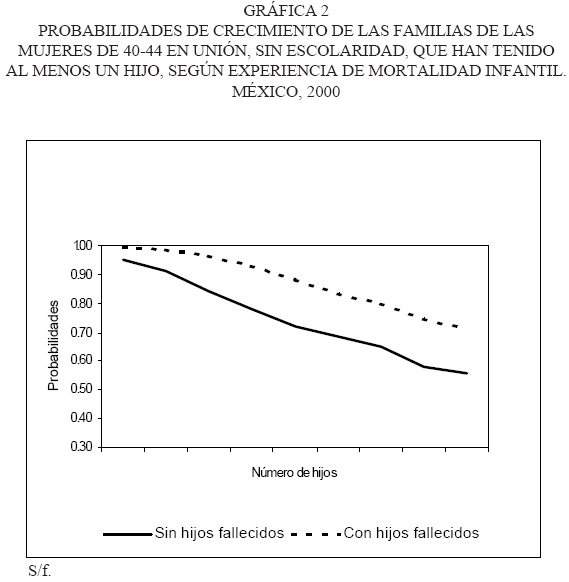

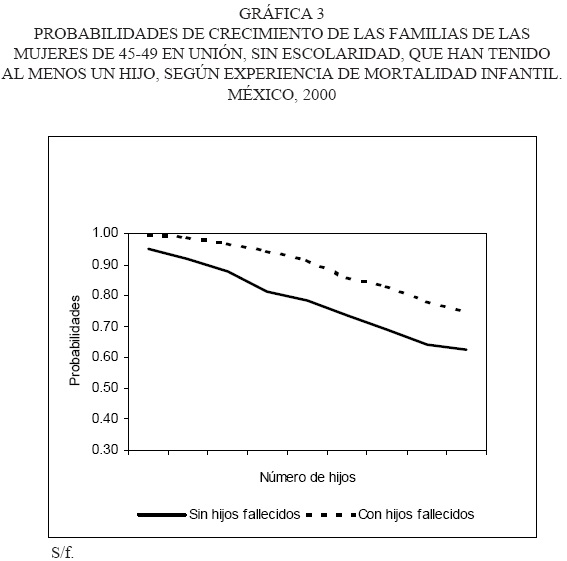

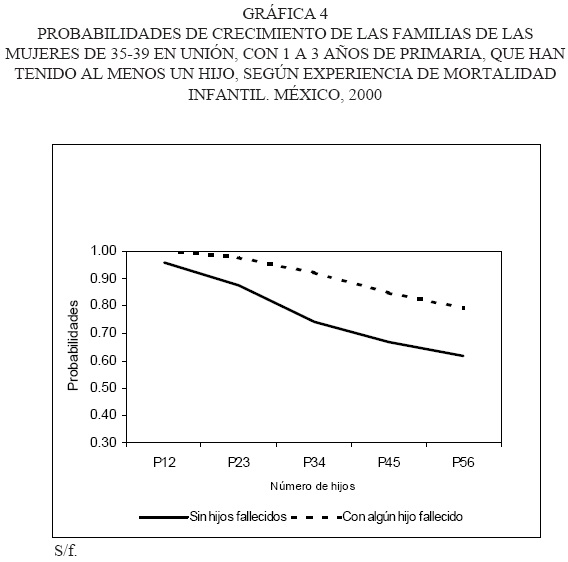

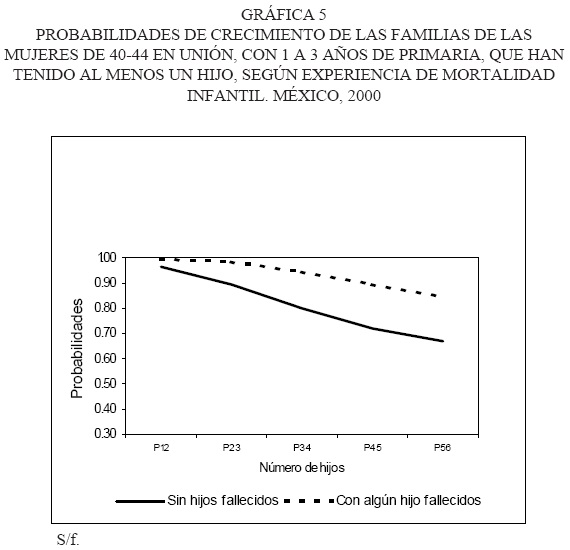

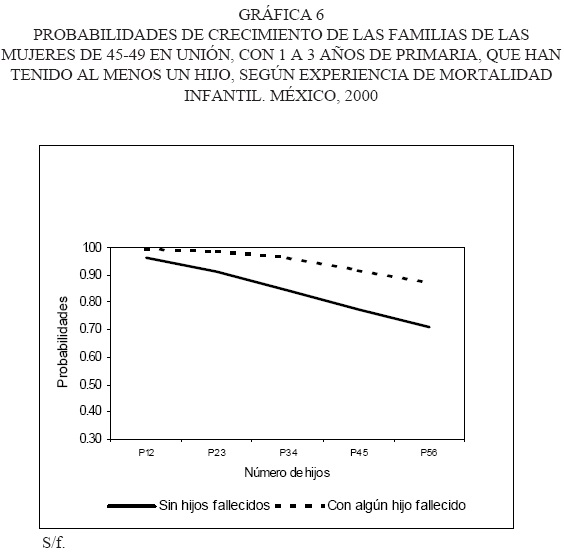

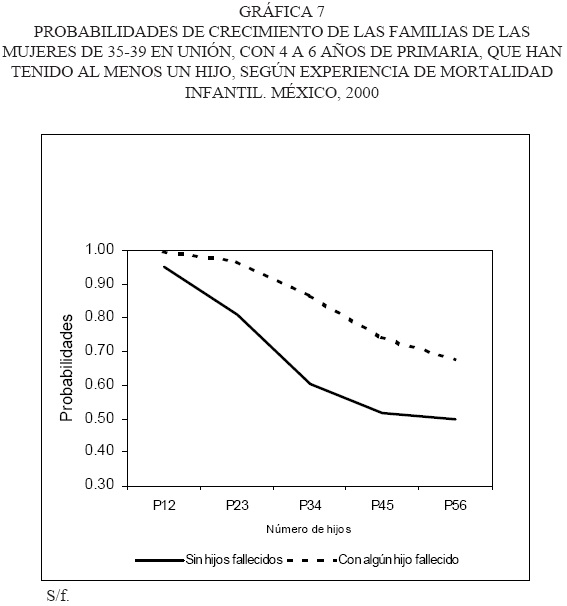

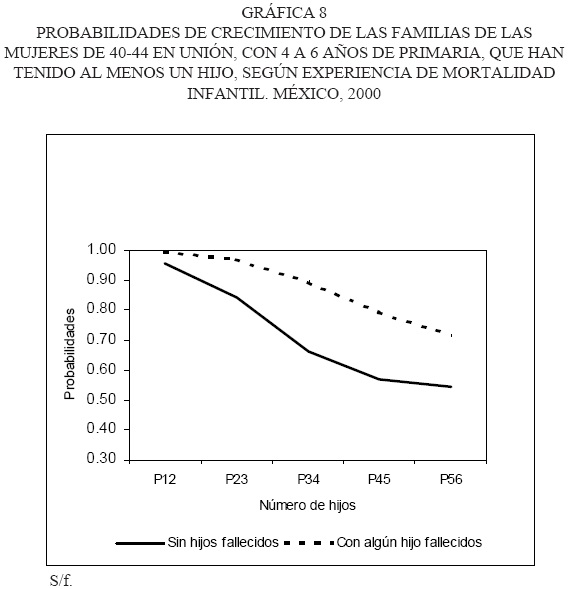

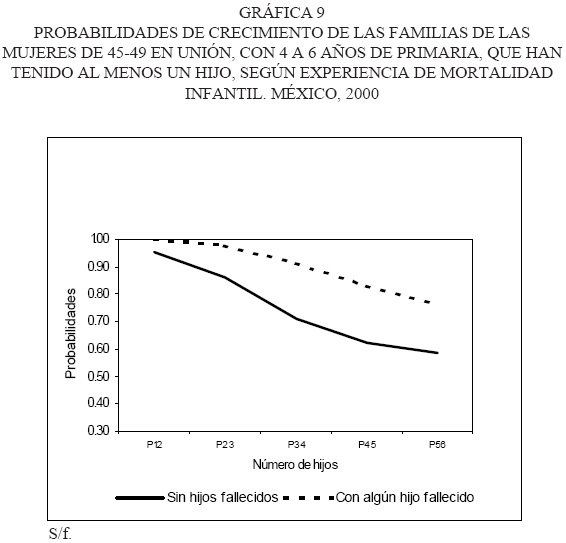

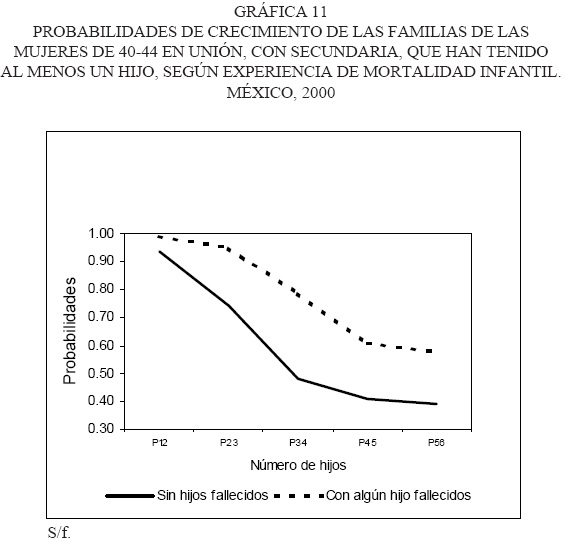

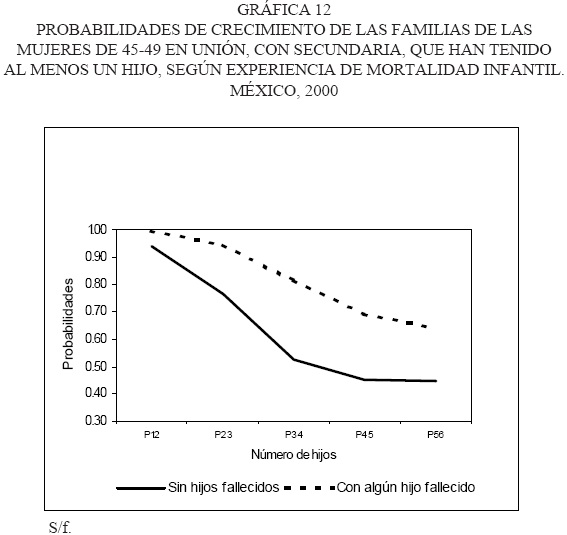

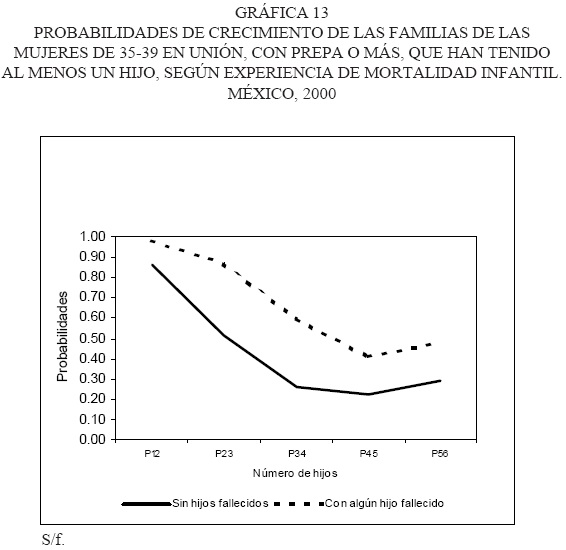

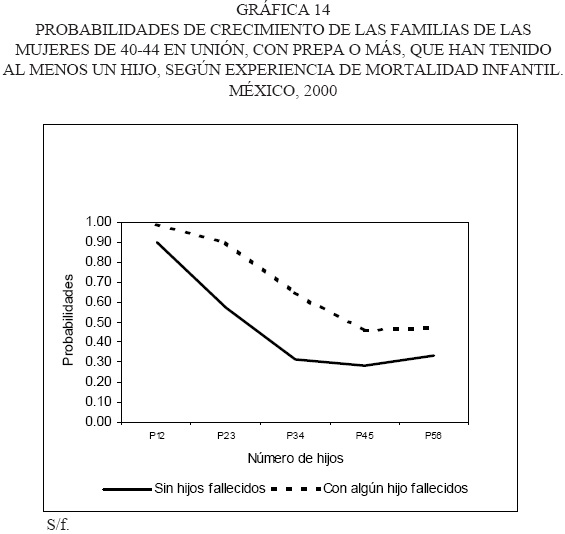

Sin desconocer las limitaciones de la información, los resultados al respecto son muy sugerentes. Para cada una de las generaciones o grupos de edad de las mujeres que se analizan, según se puede ver en el cuadro 10, las probabilidades de crecimiento de las familias son superiores entre las mujeres que han sufrido la experiencia de la muerte de un hijo. Es claro que no podemos establecer si la muerte del hijo corresponde en estricto sentido a una muerte infantil, aunque sí puede suponerse que éste podría ser el caso entre las mujeres más jóvenes ubicadas en los grupos de 20 a 24 y 25 a 29 años de edad, para las cuales aunque la muerte del hijo no ocurrió en el primer año de vida, una gran proporción de las muertes de los hijos se producen en la infancia, es decir, antes de los cinco años y, por lo tanto, el efecto reemplazo puede afectar la fecundidad. Aunque esta es una seria limitación de la información, las sucesivas probabilidades (proporciones) de pasar de una paridad a la siguiente son claramente superiores para las madres que enfrentaron la muerte de un hijo, y aunque las mujeres jóvenes no han completado su fecundidad, nueve de cada diez mujeres que han sido madres y han sufrido la pérdida de un hijo pasan a tener al menos un segundo hijo, mientras que entre las mujeres que no han perdido un hijo, la proporción que pasa a la siguiente paridad o a paridades superiores es de prácticamente la mitad en el grupo de 20 a 24 años de edad. Es decir, en este grupo sólo 50 por ciento de las mujeres que han tenido un hijo tienen dos o más hijos cuando no han sufrido la muerte de un hijo, contra 90 por ciento que sí ha sufrido esta pérdida. En todos los demás grupos, las diferencias en las probabilidades de crecimiento de las familias entre mujeres según si han tenido o no han tenido la experiencia de perder a un hijo disminuyen, pero se mantienen sistemáticamente.

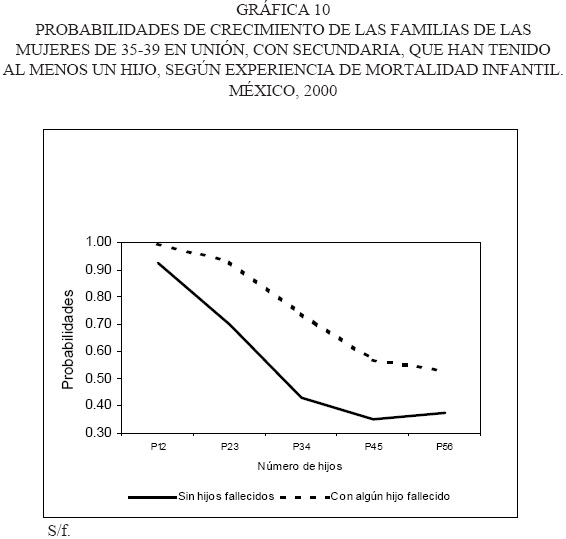

Para poder observar con mayor precisión el probable efecto de la mortalidad infantil o la mortalidad en la infancia sobre la fecundidad, se realizó un análisis por nivel de escolaridad limitado únicamente a las mujeres de 35 años o más, ya que éstas han completado o están a punto de completar su fecundidad total y por tanto la distribución de este grupo según número de hijos ya no sufrirá modificaciones significativas que influyan el valor de las probabilidades de crecimiento de las familias.

Las probabilidades de pasar del hijo de orden Nal hijo de orden N + 1, son claramente superiores entre las mujeres que han experimentado la muerte de un hijo.

Los hallazgos son especialmente significativos porque muestran que este efecto reemplazo parece manifestarse entre las mujeres cualquiera que sea su nivel de escolaridad, pero incluso es más evidente entre las mujeres con mayor escolaridad. Reemplazar al hijo fallecido se convierte en una estrategia que involucra a todas las mujeres independientemente de su condición social, estrategia que merece ser analizada con mayor detalle por las implicaciones que tiene en el diseño de una política de población, ya que los datos sugieren que para mantener o incrementar el ritmo de descenso de la fecundidad hay que insistir en la disminución de la mortalidad infantil.

El presente ejercicio muestra la utilidad de la información censal para analizar algunas características asociadas al descenso de la fecundidad en un país como México y en el que se hace evidente que la fecundidad diferencial responde al contexto social en el que se ubican los individuos e influye su comportamiento reproductivo al interactuar con sus propios atributos; en este caso concreto, con su nivel de escolaridad.

Bibliografía

Bogue, Donald, 1969, Principies of demography, John Wiley and Sons, Inc., Nueva York. [ Links ]

Brass, William, 1975, Methods for estimating fertility and mortality from limited data, Carolina Population Center. [ Links ]

Bumpass, L. y Charles Westoff, 1970, "The perfect contraceptive population", en Science 169 (3951). [ Links ]

Caldwell, J., 1979, "Education as a factor in mortality decline: an examination of Nigerian data", en Population Studies 33, (3). [ Links ]

Caldwell, J., 1980, "Mass education as a determinant of the timing of fertility decline", en Population and Development Review, 6 (3). [ Links ]

Castro Martín, Teresa y Fátima Juárez, 1995, "La influencia de la educación de la mujer sobre la fecundidad en América Latina: enbusca de explicaciones", en Perspectivas Internacionales en Planificación Familiar, 21 (2). [ Links ]

Castro, Martín, Teresa, 1995, "Women's education and fertility: results from 26 demographic health surveys", en Studies in Family Planning, 26 (4). [ Links ]

Centro Latinoamericano de Demografía, 1972, Fertility in metropolitan Latin America, Donald Bogue (ed.), Community and Family Study Center, The University of Chicago. [ Links ]

Cochrane, Susan Hill, 1979, Fertility and education: what do we really know?, The Johns Hopkins University Press, Baltimore. [ Links ]

Elizaga, Juan, 1976, "Participación de la mujer en la mano de obra de América Latina", en Revista Internacional del Trabajo, vol. 6, Santiago de Chile. [ Links ]

Gómez, Elsa, 1981, La formación de la familia y la participación laboral femenina en Colombia, Centro Latinoamericano de Demografía, Serie D. núm. 105, Santiago deChile. [ Links ]

Graff, H. J., 1979, "Literacy, education and fertility, past and present: a critical review", en Population and Development Review 5, (1). [ Links ]

Hayase, Y., 1994, "A comparative analysis of women's, education and fertility", en Fertility in the develoiping countries. A comparative study of the demographic and heald surveys, Edited by Shigemi Kono and Yasuko Hayase, Institute of Developing Economies, Tokyo. [ Links ]

Hicks, W. Whitney, 1970, "Economic development and fertility change in Mexico, 1950-1990", en Demography, vol. 11. [ Links ]

INEGI, 1996, La mortalidad infantil en México, 1990. Estimaciones por entidad federativa y municipio, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. [ Links ]

Jejeebhoy, S. J., 1995, Women's education, autonomy, and reproductive behavior. Experience from Developing countries, Clarendon Press, Oxford. [ Links ]

Kasarda, John et al., 1986, Status enhancement and fertility: representative responses to social mobility and educational opportunity, Academic Press, Nueva York. [ Links ]

Kasarda, John, 1971, "Economic structure and fertility; a comparative analysis", en Demography, vol. 8. [ Links ]

Kritz, Mary y Douglas Gurak, 1989, «Women's status, education and family formation in sub-saharan Africa «, en International Family Planning Perspectives, 15 (3). [ Links ]

Le Vine, Robert et al., 1991, "Women's schooling and child care in the demographic transition: a mexican case study", en Population and Development Review, 17 (3). [ Links ]

Mason, Karen Oppenheim, 1984, "Female employment and fertility in peninsular Malaysia: the maternal role incompatibility hypothesis reconsiders", en Demography, 18 (4). [ Links ]

Oppong, Christine, 1983, "Wome's roles, opportunity costs and fertility", en Rodolfo A. Bulatao y Ronald Lee (eds.), Determinants of fertility in developing countries, vol. 1, Supply and demand for children, Academic Press, Nueva York. [ Links ]

Repeto, Robert, 1974, "The relationship of the size distribution onf income to fertility and the implications for development policy", en Timothy King, Population policies and economic development, World Bank/Johns Hopkins University Press, Baltimore. [ Links ]

Rindfuss, Ronald, 1980, "Education and fertility. Roles women occupy", en American Sociological Review, vol. 45 (3). [ Links ]

Rowe, Patricia et al., 1980, Fertility and socioeconomic changes in Brazil, Colombia and Mexico, Population association of América Meeting, Denver. [ Links ]

Smock, A. C., 1981, Women's education in developing countries: opportunities and Outcomes, Praeger Publishers, Nueva York. [ Links ]

Stycos, J. M., 1968, Human fertility in Latin America, Cornell University Press, Ithaca. [ Links ]

Stycos, J. Mayone y Robert Weller, 1967 "Female working roles and fertility", en Demography, 4 (1). [ Links ]

UNITED NATIONS, 1983, Marital status and fertility: a comparative analysis of world fertility survey data for twenty-one countries, Department of International Economic and Social Affairs, Nueva York. [ Links ]

UNITED NATIONS, 1987, "Fertility behaviour in the context ofdevelopment: evidence from the world fertility survey", en Population studies, núm. 100, Department of International Economic and social Affairs, Nueva York. [ Links ]

UNITED NATIONS, 1995, Women's education andfertility behaviour: recent evidence from the demographic and health surveys, Nueva York. [ Links ]

Weinberger, Mary Beth, 1987, "The relationship between women's education and fertility: selected findings from the world fertility surveys", en International Family Planning Perspectives, vol. 13, (2). [ Links ]

Weinberger, Mary et al., 1989, "Women's education and fertility: a decade of change in four Latin American countries", en International Family Planning Perspectives, 15 (1). [ Links ]

Welti, Carlos, 1987, "Participación económica femenina y fecundidad en el Área Metropolitana de la Ciudad de México", en Fuerza de trabajo femenina urbana en México, Miguel Ángel Porrúa, Editor, México. [ Links ]

Welti, Carlos y Agustín Grajales, 1989, Cambios recientes en la fecundidad en México: tendencias recientes y evaluación programática, Conapo/Population Council, México. [ Links ]

Welti, Carlos y Leonor Paz, 2001, La fecundidad adolescente en el Estado de México, Consejo Estatal de Población, Gobierno del Estado de México. [ Links ]

1 El ajuste se realiza a través de f (i) = (1- w(i-1)) f (i) + w(i) f(i + 1) con los factores propuestos por Coale y Trusell.Ver United Nations (1983). Indirect Techniques for Demographic Estimation.

2 El análisis de conglomerados (clusters en inglés) tiene por objeto formar grupos de observaciones, de forma tal que los datos de los grupos formados sean lo más similares posible y los grupos sean lo más diferentes posible unos de otros.

3 El censo capta información sobre los hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años de edad o más, a partir de ello es posible calcular las probabilidades de crecimiento de las familias (PCF), un indicador de la fecundidad que se refiere a la proporción de mujeres que tienen un hijo de orden n + 1 en relación con aquéllas que tienen un hijo de orden n. Este indicador es de gran utilidad, ya que permite conocer la distribución del número de hijos nacidos vivos y observar cambios en el patrón de la fecundidad del país.

El cálculo de las PCF se realiza para las mujeres por grupos de edad con especial atención a las mujeres mayores de 35 años, ya que son esas mujeres las que han alcanzado su descendencia final o están próximas a hacerlo. Es importante tener en cuenta que cuando se hace el análisis de las probabilidades de crecimiento de las familias se hace para las mujeres unidas; además, debido a la disponibilidad de los datos, el análisis se hace sólo hasta determinado intervalo de nacimiento.

Vale la pena mencionar que aunque el término 'probabilidad' no es el más adecuado, se utiliza por ser de uso común entre los especialistas.