ANTECEDENTES

Las anomalías müllerianas son un grupo heterogéneo de malformaciones que se inician durante la gestación como consecuencia d un defecto en el desarrollo, fusión o canalización de los conductos de Müller. Representan, aproximadamente, el 15% de las causas de amenorrea primaria.1

Existen varios sistemas de clasificación de las anomalías müllerianas. La de la American Fertility Society (AFS), de 1988, es la más reconocida y utilizada, donde la agenesia cervical corresponde a una categoría IB. 2 En esa clasificación no se incluyen las alteraciones de la vagina, por eso la American Society of Reproductive Medicine (ASRM) emitió una nueva clasificación, que se divide en nueve categorías basadas en su apariencia, presentación y tratamiento. 3

La agenesia cervical congénita es una anomalía poco común que puede, incluso, asociarse con aplasia vaginal. 4 La incidencia real no ha sido posible determinarla porque hasta la fecha solo se han reportado casos aislados de agenesia cervical con útero funcional. 5,6

Los mecanismos que originan la alteración del cuello uterino se desconocen pero se piensa que la agenesia cervical deriva de un defecto en la elongación de los conductos de Müller, mientras que el proceso de fusión de ambos conductos, al final de la séptima semana de gestación, se mantiene intacto y explica el cuerpo uterino normal en estas pacientes. 5,7

Es durante la infancia, y los primeros años de la adolescencia, que la mayor parte de las anomalías en el desarrollo de los conductos müllerianos se manifiestan como un fenómeno asintomático8 que, típicamente, se reconocen a partir de la edad de la menarquia o tiempo después, al momento de planear un embarazo. Entre estas alteraciones, la agenesia cervical se reconoce como una entidad distinta de las otras; sin embargo, en la bibliografía actual existen pocos trabajos referentes a su clasificación y tratamiento.

Desde el punto de vista clínico, las pacientes con agenesia cervical se caracterizan por: amenorrea primaria, dolor pélvico cíclico o crónico o una masa pélvica (secundaria a hematometra). Después de los 20 años, la endometriosis es un hallazgo frecuente.6,8,9,10

En la exploración física puede descartarse fácilmente un himen imperforado o una hemivagina. Sin embargo, en pacientes que no han tenido relaciones sexuales es difícil identificar la agenesia o hipoplasia cervical y uno de los factores que pudieran retrasar este diagnóstico es la incertidumbre de la exploración vaginal en estas pacientes. 11

Un ultrasonido transabdominal o transperineal podría llegar a especificar el grado de obstáculo; sin embargo, la resonancia magnética parece ser el estudio de imagen de elección en pacientes con malformaciones müllerianas con una correlación clínica mayor del 80%.12,13,14 A pesar de ello, la resonancia magnética no cambia radicalmente el tratamiento de estas malformaciones. Con la laparoscopia diagnóstica es posible evaluar el tipo de malformación uterina y encontrar otras complicaciones en la parte superior del aparato genital que pudieran requerir tratamiento quirúrgico. 4

El tratamiento de esta afección se centra, primero, en aliviar los síntomas relacionados con el hematometra y menstruación retrógrada y, en segundo lugar, en la posibilidad de restaurar la fertilidad y menstruación regular. 15

El objetivo de esta publicación es exponer el caso de una paciente con diagnóstico inicial de amenorrea primaria a quien, durante el procedimiento diagnóstico y seguimiento, se le detectó agenesia cervical y complicaciones clínicas de la patología. Se practicó una conexión útero-vaginal, por laparotomía, y hasta la fecha la paciente permanece sin dolor, con menstruaciones cíclicas y en el ultrasonido se visualiza la conexión entre el útero y la vagina.

CASO CLÍNICO

Paciente de 12 años, llevada a consulta de primera vez por inquietud de parte de los padres surgida de la ausencia de menstruación. El procedimiento diagnóstico se inició con la integración de una historia clínica minuciosa, descartando enfermedades crónicas, tratamientos con fármacos o factores externos que pudieran alterar el ciclo hormonal. En la exploración física, los caracteres sexuales secundarios, el peso y la talla se advirtieron adecuados para la edad. En el ultrasonido pélvico, por vía abdominal, se visualizaron el útero y los anexos sin alteraciones aparantes. Los estudios hormonales se reportaron en parámentros normales. Al no encontrar alguna alteración hormonal o estructural se decidió continuar con la observación y seguimiento.

Dos años después, la paciente comenzó con un dolor pélvico de inicio cíclico y, posteriormente continuo e incapacitante. Se palpó una masa pélvica y encontraron indicios de abdomen agudo. En el ultrasonido pélvico abdominal se observó al útero aumentado de volumen, con líquido en su interior.

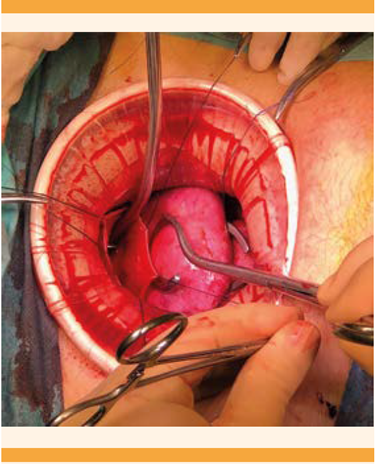

En la laparoscopia se advirtió la ausencia del cuello uterino y el útero aumentado de volumen; a tensión, se encontraron: endometriosis estadio IV, múltiples adherencias que ocluían por completo la pelvis, y la ausencia del cuello. Se procedió a descomprimir el útero, practicar la punción y aspiración, de los que se obtuvo abundante tejido endometrial. Figura 1

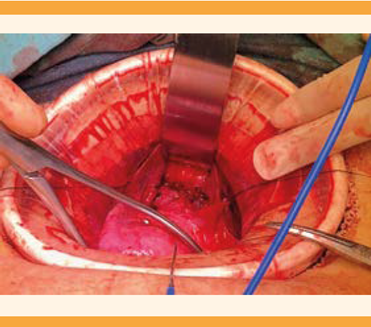

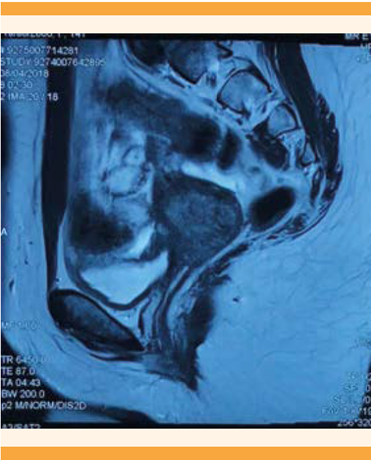

Posterior a la cirugía se dejó tratamiento con 9.25 mg de acetato de leuprolide. Dos meses después, la resonancia magnética de la pelvis reportó: útero en anteversión de 10 x 4 x 5.2 centímetros, con la cavidad endometrial ocupada por abundante contenido hemático y flujo retrógrado hacia ambas tubas. Esa cavidad, hacia la porción distal, terminaba en un fondo de saco cerrado (Figura 2). Durante el estudio, la cavidad vaginal se llenó con gel para distender las paredes. El tercio medio y distal se advirtieron normales en amplitud y grosor. No se formó el tercio superior y solo se identificó tejido fibroso interpuesto con una separación aproximada de dos centímetros (Figura 3) y se observó aplasia en el tercio superior de vagina.

Figura 2 Corte sagital de la resonancia magnética con la hematometra y la aplasia en el tercio superior de la vagina.

Figura 3 Corte sagital de la resonancia magnética. Se aprecian la cavidad vaginal con el gel y la aplasia del tercio superior de la vagina.

Luego del análisis minucioso del caso, en conjunto con el cirujano pediatra, se decidió la creación de un neo-cérvix y el drenaje de la ematómetra.

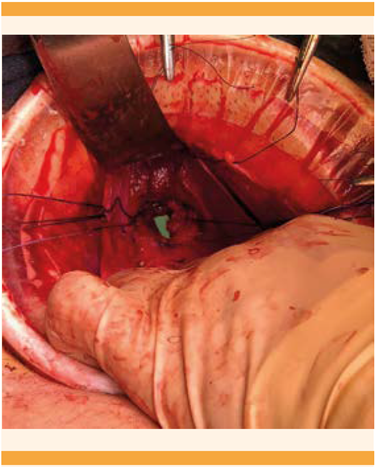

La laparotomía se practicó con incisión Pfannestiel y colocación de un separador tipo Alexis. Durante el procedimiento, el útero se encontró incrementado de tamaño, de 8 x 7 x 6 centímetros con finalización en fondo de saco ciego, múltiples adherencias laxas hacia el anexo izquierdo y colon sigmoides. Se procedió a liberar las adherencias útero-ováricas del fondo de saco e intestinales hasta lograr una adecuada movilidad uterina. Se procedió a la embrocación y colocación de un dilatador tipo Hegar en el canal vaginal como guía, que se palpó intrapélvico. Se identificó la distancia entre el fondo de saco ciego de la vagina y el útero de 1 centímetro. La comunicación entre el útero y la vagina se inició con la colocación de puntos de referencia en los extremos laterales de lo que se palpó como fondo de saco ciego de vagina (Figura 4). Se practicó una incisión y dejó a la vista el dilatador Hegar. Posteriormente se incidió en la parte baja del útero hasta exponer la cavidad endometrial; se obtuvo abundante líquido achocolatado proveniente de la ematómetra. Se terminó la evacuación y procedió a la aplicación de puntos simples en los bordes de la incisión uterina; en todos sus extremos se hizo un orleado para evitar tomar tejido endometrial. Se comenzó la unión del neo-cérvix con el canal vaginal y alrededor de toda la estructura y antes del cierre completo se aplicaron puntos simples con vicryl, se ferulizó la comunicación con una sonda Foley 22 (Figura 5) que permaneció durante cinco semanas posteriores a la cirugía. Se finalizó el cierre de la estructura (Figura 6), se verificó la adecuada hemostasia y se procedió al cierre de la pared abdominal.

Figura 5 Aplicación de una sonda Foley 22 para mantener permeable la comunicación entre la vagina y el útero.

En la actualidad, a los 19 años, la paciente tiene menstruaciones cíclicas, no dolorosas y en el ultrasonido se visualiza la conexión entre el útero y la vagina.

DISCUSIÓN

Las pacientes con agenesia cervical y cuello uterino normal representan un desafío médico debido a que una reparación quirúrgica exitosa podría restaurar la menstruación normal y, potencialmente, preservar la fertilidad. Sin embargo, en la bibliografía actual se registra que la agenesia cervical completa es la anomalía cervicouterina más difícil de corregir. Por eso el tratamiento de primera elección era la histerectomía total, debido a la alta incidencia de complicaciones o fracaso al intentar la corrección quirúrgica.5,9,15

Debido a la rareza de la patología, y los pocos casos reportados en la bibliogría, en la actualidad no existe un tratamiento quirúrgico estandarizado. En los reportes de Zarou (1961), 11 Farber y Marchant (1976) 15 se describieron pacientes tratadas con la creación de un conducto fistuloso entre el útero y la vagina (neovagina). Posteriormente, Zarou (1973) reportó el caso de una de sus pacientes en quien logró un embarazo espontáneo que llegó a término y finalizó por cesárea. 16

En 1989, Jacob y su grupo17 emprendieron una revisión extensa de los casos de reconstrucción cervical reportados hasta el momento, incluidos dos casos propios. Analizaron 30 pacientes a quienes se intervino para cirugía reconstructiva, con 17 casos de éxito. Los factores que pudieron haber influido en los desenlaces de esas pacientes no se conocen con exactitud. Surgieron algunos hechos importantes con respecto al tratamiento quirúrgico de la agenesia cervical que podrían resumirse de la siguiente manera: 1) el establecimiento exitoso de un canal cervical permeable ha sido posible en algunos casos, 2) a menudo, la atresia cervical parcial o completa se asocia con atresia vaginal parcial o completa, 3) es imporatante considerar el riesgo de infección ascendente con peritonitis secundaria. 18

En otro estudio, Deffarges y colaboradores4 analizaron los desenlaces en 18 pacientes después de una anastomosis úterovaginal por laparotomía y reportaron que solo 4 de ellas requirieron una segunda intervención quirúrgica. Además, los investigadores informaron 6 embarazos espontáneos en 4 de sus pacientes. Es importante tener en cuenta las posibles complicaciones posoperatorias de la canalización vaginal, incluidas: peritonitis, estenosis recurrente, sepsis e infertilidad. 4

Con el progreso en las técnicas de reproducción asistida se han desarrollado procedimientos quirúrgicos menos agresivos. Es de esperarse que con la terapia hormonal pueda suprimirse la menstruación hasta que la paciente haya alcanzado la edad adulta y pueda tomar una decisión definitiva respecto de las intervenciones quirúrgicas. De igual forma, a pesar de la obstrucción del flujo menstrual, el consumo prolongado de medicamentos inhibidores de la menstruación (terapia combinada de estrógeno y progestina, progestina continua o un agonista de la hormona liberadora de gonadotropina, con terapia complementaria) puede prevenir: la hematometra, la dismenorrea y el dolor pélvico crónico. Cuando se desea el embarazo, estos medicamentos pueden interrumpirse e intentar la concepción con el auxilio de técnicas de reproducción asistida con finalización del embarazo mediante cesárea programada.

En la paciente del caso se hizo una comunicación exitosa entre el útero y la vagina, como la descrita por Zarou y Farber. 11,15 Se consiguió que cinco años después del segundo procedimiento quirúrgico la paciente tuviera menstruaciones cíclicas no dolorosas. La principal limitación fue que al no existir un procedimiento quirúrgico único o estandarizado y tratarse de un padecimiento poco frecuente, el éxito del tratamiento practicado se valoró en congruencia con la evolución clínica de la paciente durante su seguimiento a largo plazo.

A las pacientes con diagnóstico reciente que no deseen el tratamiento quirúrgico inmediato puede ofrecérceles terapia de supresión hormonal. En quienes son resistentes al tratamiento médico y que deseen preservar la posibilidad de embarazo, el tratamiento quirúrgico conservador podría valer la pena.

Las pacientes con mejor idoneidad son las que se reconocen tempranamente, antes de que formen una endometriosis severa, adherencias o hematosalpinx y que tengan la parte inferior de la vagina debidamente desarollada. 7 Entre los estudios preoperatorios se recomienda la urografía excretora debido a su asociación con anomalías de las vías urinarias o la colocación de stents ureterales en el preoperatorio, debido a la probable distorsión anatómica y evitar alguna lesión.

El tratamiento debe individualizarse y considerar las variantes anatómicas y las complicaciones asociadas: peritonitis, sepsis, obstrucción recurrente e infertilidad. En el desenlace quirúrgico pueden influir varios factores: el tamaño del canal creado, el tiempo de permanencia del stent (en la paciente del caso se dejó una sonda Foley durante cinco semanas), la existencia de glándulas endocervicales en las proximidades del canal creado o una vagina normal adyacente al extremo distal (que favorece el crecimiento de células epiteliales). 18

Es importante insistir que, aunque se haya practicado una cirugía reconstructiva en un intento de tratar la agenesia cervical congénita, la endometriosis severa y otros factores cervicales y tubáricos reducen la posibilidad de un embarazo espontáneo, incluso después de una reconstrucción exitosa de la vía genital. 6,19

Los desenlaces a largo plazo son inciertos y casi siempre es necesaria una segunda intervención quirúrgica.

CONCLUSIONES

Determinar cuál es el mejor procedimiento quirúrgico para la reconstrucción cervical sigue siendo motivo de discusión porque, en su desenlace, pueden influir varios factores: el tamaño del canal creado, el tiempo de permanencia del stent en su lugar, la falta, o no, de revestimiento epitelial adicional, la longitud vaginal residual o las menstruaciones que podrían llegar a pasar a través de un nuevo canal no revestido con células endometriales.

Entre las recomendaciones actuales de tratamiento de la agenesia cervical están la histerectomía y la anastomosis útero-vaginal que, al parecer, son adecuadas en virtud de sus desenlaces funcionales. La técnica con preservación del útero permite la posibilidad de mantener la fertilidad. Es de esperar que los nuevos casos que habrán de reportarse ayuden a alcanzar una mejor comprensión del tratamiento de esta rara anomalía.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)