Introducción

El concepto formal de tierra, establece que es la superficie del planeta terrestre, que abarca la tierra y los recursos de la misma refiriéndose al área de la superficie del globo terrestre, abarcando todos los atributos de la biosfera inmediatamente por arriba y por debajo de esa superficie, incluyendo aquellos atributos climáticos cercanos a la superficie, el suelo y las formas del terreno, el componente hidrológico, -incluyendo lagos poco profundos, ríos, humedales y pantanos- las capas sedimentarias cercanas a la superficie, agua subterránea asociada, reservas geohidrológicas, poblaciones de animales y vegetales, modelos de asentamientos humanos y los resultados físicos de la actividad humana pasada y presente (FAO-UNEP, 1997).

En la actualidad el 23% de la superficie del planeta presenta algún grado de degradación con tasas estimadas entre 5-10 millones de hectáreas, afectando alrededor de 1500 millones de personas a nivel mundial (Stavi y Lal, 2014). El origen de ésta problemática es multifactorial (actividades humanas, variaciones climáticas, cambios/evolución de la naturaleza) y al mismo tiempo multifacético (ambiental, productiva, social, etc.), donde se combinan con distinto orden y magnitud: las políticas públicas (gobernanza), la cultura de uso, manejo y protección de los recursos naturales, el medioambiente, las características biofísicas del territorio y la variabilidad climática (Grainger, 2015; Gnacadja, 2015; UNCCD, 2015).

Entre los años 70´s y 90´s del Siglo XX se identificaron y reconocieron por su magnitud a nivel global cuatro tipos de degradación de las tierras en su componente edáfico: 1) erosión hídrica (10.9 × 108 ha); 2) erosión eólica (5.5 × 108 ha); 3) degradación física (2.4 × 108 ha); y 4) degradación química (0.8 × 108 ha); magnitudes que varían de un país a otro (Gnacadja, 2012). Por ejemplo, en el caso de México, una estimación promedio basada en distintos reportes (Garrido y Cotler, 2010; SEMARNAT, 2011; CONAFOR-UACh, 2013) indica que el 69.7% (135.4 × 106 ha) de sus tierras (194.98 × 106 ha) presentan algún grado de degradación para el componente edáfico, donde la erosión hídrica aparece como la más importante con un 25.4% (49.4 × 106 ha), seguida por la degradación química y la erosión eólica con el 20.1% (39 × 106 ha) cada una, y por último la degradación física con el 4.1% (7.9 × 106 ha); problemática exacerbada en años recientes ante una mayor variabilidad climática (SEMARNAT-INECC, 2012).

México como parte de la UNCCD -desde su creación en 1994 con 194 países miembros- ha contribuido como Región Latinoamericana y Caribeña en la construcción de acuerdos encaminados a fortalecer la filosofía de la sustentabilidad y la promoción de medidas de mitigación de los efectos de degradación de tierras en sus diferentes formas (FAO-UNEP-CONAZA, 1994; Carabias, 2005; UNCCD, 2011). Los antecedentes marcan esfuerzos en ésta materia desde la década de los años 40´s con la Ley de Conservación de Suelos y Agua, y hasta los años 80´ y 90´s que se presentaron formas más organizadas de la administración pública con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1988, así como mediante la creación de dos entidades administrativas como son la Comisión Nacional del Agua (CNA) en 1989 y la Secretaría del Medioambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 1994 (SEMARNAT, 2013).

LDN debe ser reconocido como el resultado de un gran debate basado en información sobre la magnitud actual y tendencias probables sobre el deterioro de los recursos naturales, lo cual compromete la calidad de vida de las generaciones futuras (UNCCD, 2012; UNCCD, 2014a; FAO-ITPS, 2015; Gnacadja, 2015; Grainger, 2015); por ello, el objetivo del presente ensayo fue analizar las posibilidades que tiene México para poner en marcha los principios y acciones necesarias para prevenir, detener y revertir el ritmo de degradación de sus tierras.

Importancia de la degradación de la tierra y retos

Los términos suelo y tierra empleados en el presente documento, por un tiempo fueron debatidos debido a su gran relación -suelo/tierra o suelo/paisaje- después de gran diversidad de aportaciones, la FAO-UNEP (1997) diferencia ambos términos de manera que la tierra se concibe como una entidad mayor donde están contenidos tres componentes primordiales: recursos edafológicos o los suelos, los recursos hidrológicos y los recursos bióticos, en el que por supuesto también aparece la sociedad.

Degradación de la tierra y cambio climático global

La degradación de las tierras bajo el enfoque de la UNCCD (2013a, b) se define como: “pérdida o reducción en zonas áridas, semiáridas y sub‑húmedas, de la productividad biológica y económica, de la agricultura de temporal y de riego, agostaderos, tierras forestales y bosques, resultado de los usos de la tierra o una combinación de procesos, incluyendo aquellos derivados de actividades humanas y patrones de poblamiento que habitualmente producen: 1) Erosión del suelo por agua o viento; 2) Deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo; y 3) Pérdida de la vegetación a largo plazo.”

La UNCCD (2013a), menciona además que la degradación es la resultante de dos factores fundamentales: variaciones climáticas (VC) de larga y corta duración y actividades humanas (AH); las VC de corta duración se distinguen por sequías y ondas de calor, afectando de diversas formas la estabilidad y resiliencia de los sistemas socio-ecológicos (SSE); en tanto que las AH caracterizadas por los cambios en el uso del suelo mediante prácticas de deforestación para dar paso a la agricultura, ganadería y la urbanización. Parte de esta problemática se ha concentrado en los SSE de las tierras secas, las cuales ocupan aproximadamente el 45% de la superficie del planeta donde habitan alrededor de 2 mil millones de personas, representando el 33.8% de la población mundial (Al‑Kaisi et al., 2012; Cruse, 2012; UNCCD, 2013b).

En el reporte más reciente de Nkonya et al. (2011) sobre la valoración de la degradación global de las tierras (GLADA, por sus siglas en inglés), este problema se estima en alrededor de 1964 millones de hectáreas, superficie en la que contribuyen en mayor medida (83.6%) los dos tipos de erosión mencionadas: hídrica y eólica, con el 55.7 y 27.9%, respectivamente; enseguida con el 15.9% se encuentran la química y física con 11.8 y 4.02%, respectivamente. La regiones que presentan los mayores impactos en este sentido son por orden de importancia: Asia, 38%; África, 25.2%; América Latina, 15.6%; y Europa, 11.3%; las regiones con el menor grado de degradación de sus territorios son: Australia-Pacífico, 5.2%; y América del Norte, 4.9% (Cuadro 1).

Cuadro 1 Extensión de la degradación de la tierra inducida por el hombre (millones ha).

+ = incremento de la degradación con valores inferiores a 1; ‒ = disminución de la degradación con valores inferiores a 1. Fuente: Nkonya et al., 2011.

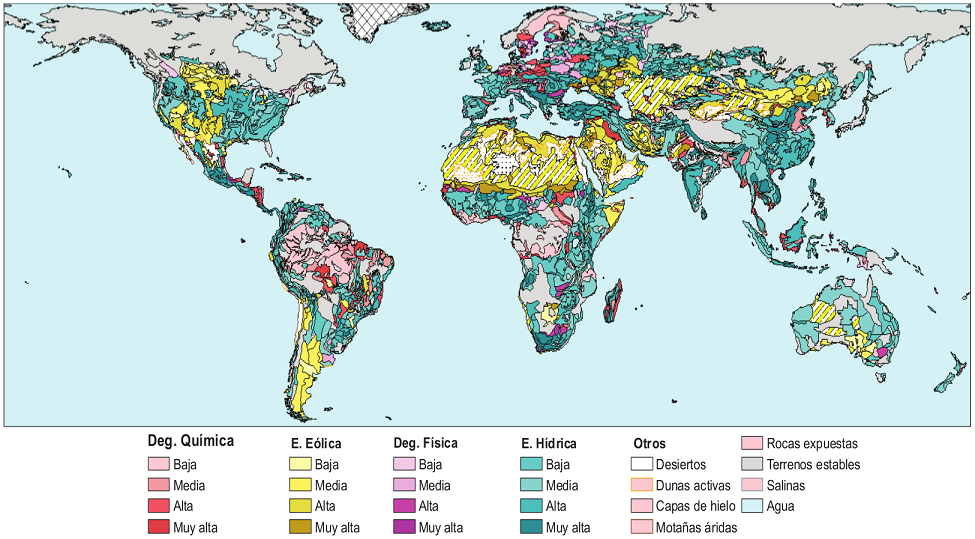

Aunado a lo anterior, Stavi y Lal (2014) mencionan que la degradación de la tierra al sumar los cuatro valores relativos de severidad definidos (ligera, moderada, severa y muy severa) en éste mismo reporte (GLADA) muestran que de mayor a menor grado se encuentran: Europa 91%; Centro y Sudamérica 77%; Asia-Pacífico 73%; África, Norte y medio Este 71%; África Sub-Sahara 67%, Norte América 48% y Norte de Asia 47%; de los que destacan por el grado de severidad de degradación de la tierra los países africanos ubicados en alrededor del desierto del Sahara (Figura 1).

Además de lo anterior, se reconoce que los impactos directos del cambio climático en los sistemas naturales, económicos y en la salud humana por altas temperaturas y cambios en los patrones de lluvia, son cada vez más evidentes, siendo el sector de la producción primaria (agropecuario y forestal) uno de los más afectados; las ondas de calor, la sequía y los incendios forestales han sido una combinación adversa para la estabilidad de los SEE alrededor del mundo (Cruse, 2012; Al-Kaisi et al., 2012; Lal et al., 2012).

Según la UNCCD (2013b) en el transcurso de una década (2000-2010) se han registrado temperaturas extremas con más frecuencia (IPCC, 2012). Por ejemplo, en China, más de 400 millones de habitantes se ven afectados por la desertificación, que genera una pérdida económica directa anual superior a 10 mil millones de dólares americanos (USD), en tanto que en la India, las pérdidas debidas a la erosión se multiplicaron por seis entre 1989 y 1994; para ilustrar situaciones críticas ocurridas y que podrían repetirse con más frecuencia véase la información reportada por este organismo internacional que presenta casos extremos en varias regiones del mundo con alteraciones ligadas a las altas temperaturas y sequías, cuyos costos tienden a ser altos (Cuadro 2).

Cuadro 2 Fenómenos meteorológicos récord desde 2000, vinculados a la variabilidad de las lluvias y temperaturas, así como sus repercusiones económicas y sociales.

Fuente: UNCCD, 2013b.

Al respecto, Cruse (2012) al referirse al tema de los impactos del cambio climático en la agricultura, menciona que: “…en tales circunstancias debe haber una mejora de los cultivos, no solo para sobrevivir en tales condiciones, sino producir durante un período significativo del ciclo de vida, siendo cada vez más importante, y al mismo tiempo también un reto increíble”; situación en la que otros investigadores han puesto especial atención ante la severidad de la sequía en años recientes (Al-Kaisi et al., 2012; Lal et al., 2012; ).

En el transcurso del presente siglo habrá cambios importantes en los sistemas hidrológicos en todo el mundo, en la partes altas de las cuencas se pronostican aumentos en las escorrentías por la presencia de lluvias más intensas y el derretimiento de los cuerpos de nieve y hielo, mientras que en las parte bajas la tendencia es hacia la escasez de agua por la disminución del flujo natural de los ríos, disminución que pondrá en fuerte competencia los diferentes usos de la tierra (Zhou et al., 2010), donde se sabe que la agricultura bajo riego globalmente extrae alrededor del 74%, de la que el 90% se evapora como consecuencia de su mismo uso (uso consuntivo); de tal manera que la agricultura sujeta a la irrigación se verá más afectada (IPCC, 2007; Gudmundsson et al., 2011; IPCC, 2012).

Los cambios tanto en los patrones de las lluvias, como en las escorrentías en términos de la disponibilidad de agua, plantea situaciones aún más críticas a nivel global, ya que alrededor del 80% de la población mundial (7.4 mil millones en 2016) vive en zonas donde el suministro de agua dulce no es seguro (Black, 2010). Normalmente, son zonas en las que se encuentran los hogares más pobres y vulnerables de los países en desarrollo quienes más sufren los impactos de la variabilidad climática.

A escala mundial existe una correlación directa entre la pobreza y la degradación de las tierras. En torno al 42% de los pobres de todo el mundo hay zonas degradadas y marginales para su sustento, en comparación con el 32% de los moderadamente pobres y el 15% del resto de la población (UNCCD, 2013b).

Degradación de tierras y cambio climático en México

La superficie total de México, sin incluir superficie marítima constituida por el Mar Territorial y la Zona Económica Exclusiva, definidas a través de tratados internacionales con los países vecinos, es de poco más de 1.964 millones de km2; de los cuales 1.959 millones de km2 son continentales y poco más de 5 mil km2 son islas, ocupando con ello el décimo tercer lugar en extensión territorial a nivel mundial y el quinto en el continente americano, después de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina (SEMARNAT-INECC, 2012). De esta superficie se estima que poco más del 50% son de clima árido y semiárido donde se asienta alrededor del 18% de la población nacional (González, 2012).

En este tipo de ambientes, limitados por la disponibilidad de agua se vive una situación crítica por la depresión productiva de las economías locales, exacerbada en muchos casos por los impactos de la sequía sobre actividades económicas y los recursos naturales, primordialmente: agua, suelo, flora y fauna, expresada en procesos de desertificación en muchos casos (UACH-CONAZA-SEDESOL-SAGARPA, 2004; IPCC, 2012).

Estudios recientes reportados entre 2010 y 2013, si bien muestran discrepancias en cuanto a las magnitudes para los cuatro tipos de la degradación edáfica (Cuadro 3), coinciden en que el problema se ha exacerbado por el ritmo de explotación de los recursos naturales. Considerando las tres fuentes consultadas (Garrido y Cotler, 2010; SEMARNAT, 2011; CONAFOR-UACh, 2013) se estima que el promedio de la degradación edáfica, con una incertidumbre de 10.6%, es de 1.3 millones de km2, lo que representa cerca del 70% del territorio nacional, valor muy cercano a lo reportado en la definición de la Línea Base Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación, LBNDTD (CONAFOR-UACh, 2013).

Cuadro 3 Magnitud de la degradación de las tierras en México (km2) e incertidumbre asociada.

| Tipo de degradación |

Garrido y Cotler (2010) |

SEMARNAT (2011) |

CONAFOR- UACh (2013) |

Promedio | DeStd | Error Std | IC95 | IE |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| - - - - % - - - - | ||||||||

| Química | 665 842 | 347 754 | 157 364 | 390 320 | 256 898 | 148 320 | 74 160 | 19.0 |

| IRTN | 34.30% | 17.90% | 8.10% | 20.10% | ||||

| Erosión hídrica | 573 379 | 229 246 | 679 966 | 494 197 | 235 562 | 136 002 | 68 001 | 13.8 |

| IRTN | 29.50% | 11.80% | 35.00% | 25.40% | ||||

| Erosión eólica | 595 459 | 184 562 | 388 552 | 389 524 | 205 450 | 118 617 | 59 308 | 15.2 |

| IRTN | 30.70% | 9.50% | 20.00% | 20.10% | ||||

| Física | 32 041 | 116 566 | 91 310 | 79 972 | 43 388 | 25 050 | 12 525 | 15.7 |

| IRTN | 1.60% | 6.00% | 4.70% | 4.10% | ||||

| Con degradación | 1 866 721 | 878 128 | 1 317 191 | 1 354 013 | 495 324 | 285 976 | 142 988 | 10.6 |

| IRTN | 96.10% | 45.20% | 67.80% | 69.70% | ||||

| Sin degradación | 76 039 | 1 064 632 | 625 569 | 588 747 | 495 324 | 285 976 | 142 988 | 24.3 |

| IRTN | 4% | 55% | 32% | 30% | ||||

IRTN = importancia relativa del territorio nacional; Promedio = promedio de lo reportado por las tres fuentes consultadas; DeStd=desviación estándar; IC95% = intervalo de confianza al 95%; Error Std = DeStd/√3 (fuentes consultadas); IC 95% = error Std * 2; IE% = incertidumbre esperada en porciento.

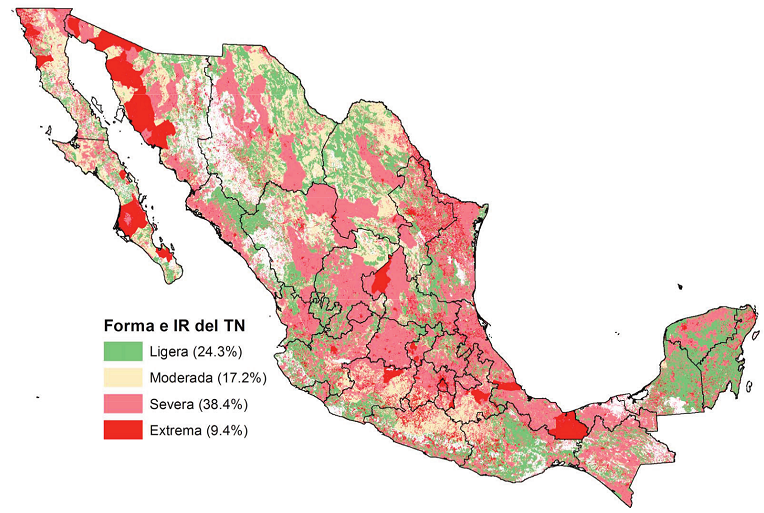

Además de la magnitud de al degradación de las tierras en México (Cuadro 3), hay que considerar que en la LBNDTD para el análisis integrado de la degradación de las tierras que incluye los componentes edáfico, hídrico y florístico, se reporta que esta problemática en algún grado alcanza una superficie de 1.762 millones de km2 que represente alrededor del 90.7% del TN, aclarando que entre la degradación severa y extrema suman 0.928 millones de km2 (47.8% del TN), precisando esta fuente (CONAFOR-UACh, 2013) que: “…este es un problema asociado a la disminución o pérdida de la capacidad productiva de las tierras del país..” (Figura 2).

Figura 2 Formas e importancia relativa (IR) del territorio nacional (TN) de la degradación de las tierras atribuible a influencia antrópica. (Fuente: Re-elaborado con base en CONAFOR-UACh, 2013).

El grado y tipo de degradación de la tierra está definido a partir de la presión de uso y factor ambiental dominante; por ejemplo encontramos que en los distritos de riego debido a la excesiva extracción de agua del subsuelo para el sostenimiento de cultivos con requerimientos muy altos como es el caso de la producción de forrajes, predominan problemas asociados a la pérdida de la fertilidad y salinización de los suelos (FCCT, 2012), en tanto que en áreas de temporal y zonas de bosque, debido a características fisiográficas donde se combinan ambientes secos y de montaña, se produce una fragilidad mayor de los suelos a daños por erosión hídrica (Cotler, 2007), de manera que los distintos tipos de degradación se distribuyen conforme a estos dos factores.

Estos territorios en los que a lo largo de muchos años se han acentuado cambios en los SSE, ha traído como consecuencia que las necesidades de las economías gradualmente se hayan vuelto dependientes del exterior de su propio ambiente (González, 2012); por ejemplo, la agricultura (riego y temporal) y la urbanización (de este territorio) han cambiado dramáticamente paisajes naturales (Postel y Richter, 2010; González, 2012), cuyos efectos deben ser evaluados (Logar et al., 2013), no solo desde el punto de vista biofísico, sino también socioeconómico, a fin de vislumbrar medidas de mitigación y adaptación (PNUD, 2005; UNCCD, 2013b).

Desde el punto de vista sociopolítico y cultural hay varios casos documentados que dan cuenta sobre la manera tan dramática como se han modificado los paisajes naturales. Primero en Mesoamérica, a partir del final del siglo XIV y durante todo el siglo XV, y después en el Norte del territorio nacional, desde el exterior (Desde el Reino de España), coinciden varios autores (Ardjis, 1999; Bonilla, 1999; Granados, 1999; Cruz-León et al., 2010): literalmente comienza la destrucción de la cultura, los paisajes autóctonos y sus recursos naturales, principalmente por medio de la tala de bosques utilizadas para facilitar las actividades mineras en los alrededores de muchas ciudades como Guanajuato, Zacatecas, y Pachuca entre otras.

Varios estudios dan cuenta clara de la dimensión de los cambios en la gobernanza de los SEE en el Norte de México, tanto para aquellos ocurridos durante la colonización (Plana, 1991; Martínez-Saldaña, 1998; Salas y Berlanga, 2011), así como en el proceso de restructuración social con la creación del Ejido como una forma de propiedad social de la tierra (campesinización) y su contraparte, la propiedad privada, mediante la Reforma Agraria y la creación de sistemas de irrigación basado en la construcción de grandes presas, obras que en su tiempo igualmente fueron criticadas y apoyadas (Hernández, 1975; Hewitt, 1980), y que hasta la fecha siguen siendo motivo de polémica desde el punto de vista socio-ambiental (Chairez et al., 2006; Postel y Richter, 2010).

Desde el punto de vista de la productividad e ingresos económicos, la reforma al artículo 27 Constitucional y los acuerdos comerciales, establecidos principalmente desde finales de la década de los 90’s, entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN), han acelerado los procesos de cambio en todos los órdenes de los SEE, los cuales siguen siendo objeto de análisis en términos de la relación costo/beneficio, ante los desafíos de la pobreza creciente que padecen las economías campesinas (Boltvinik y Damián, 2004).

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2013), en su informe más reciente sobre las variaciones de la pobreza a lo largo del territorio nacional indica que 53.3 millones mexicanos se encuentren en situación de pobreza, y 11.5 millones en condición de pobreza extrema, donde destacan los estados de Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas de la parte Centro Sur y en las zonas áridas y semiáridas de Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, en los que los grados de pobreza a nivel estatal se encuentran en los rangos más críticos que van del 40 al 50% y del 60 al 70%, respectivamente.

Esto explica, en parte, la razón por la que en más del 40% del territorio nacional las pérdidas por las sequías en años recientes (2010-2012) haya afectado a 19 entidades del país, superando con ello los 15 mil millones de pesos, que equivale al 6.39% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario (SEMARNAT-INECC, 2012).

El reto para poner en marcha los principios LDN y acciones derivadas

Reto global. El reto global es pues revertir la tendencia de la degradación asumiendo los costos que esto representa; por ello, desde el Reporte de la Comisión Brundtland se ha reconocido la necesidad, entre los países miembros de la ONU en el marco de las premisas planteadas en el documento: “El Mundo que Queremos” (ONU, 1987), de realizar valoraciones en un marco de referencia que tenga en consideración la pregunta: ¿Qué pasaría y cuáles serían los costos si desde ahora “tomamos cartas en el asunto” o no hacemos nada? (Nkonya et al., 2011; UNCCD, 2015). Esto significa que desde ahora deberá considerarse el costo de los daños al medioambiente para empezar a hacer enmiendas o no hacer nada, pero en cualquier caso asumir las consecuencias.

Al respecto, para dimensionar la magnitud de los costos de éste gran reto global se citan los siguientes estudios: Dregne y Chou (1992) en un estudio sobre la dimensión de la desertificación global plantearon que el costo mundial para ese entonces fue de 42 billones de USD (BUSD), lo cual a precios actuales representa el 8% del PIB; Nkonya et al. (2011) en una compilación conocida como GLADA, reportan que para 24 países el costo aproximado de la degradación entre 1992 y 2007 fue de 30.1 BUSD, cantidad que representaría el 5.9% del PIB. Stern (2007), en un estudio también planteó que para mitigar los efectos del cambio climático sería requerido el 1% del Producto Bruto Mundial (PBM) lo que a precios actuales representa 5.9 BUSD.

La UNCCD (2014b) ubica tres rubros estratégicos a nivel global que conciernen de igual manera a otras Convenciones como la de Diversidad Biológica (CDB) y la de Cambio Climático (CMNUCC) que tienen que ver con seguridad alimentaria, seguridad en el uso de agua, y migración, cuyo diagnóstico de referencia es el siguiente:

Seguridad alimentaria.- La seguridad alimentaria en la actualidad tiene una pérdida paulatina de la productividad debido a la degradación de la tierra estimada entre 3-5%, lo que representa alrededor de 490 BUSD por año;

Seguridad en el uso del agua.- La seguridad en el uso del agua como una necesidad básica presenta alto riesgo en el corto plazo, pues se estima que para el 2025 más de 2.4 billones de personas alrededor del mundo podrían vivir en áreas sujetas a periodos intensos de escases de este preciado recurso; y

Migración.- La migración vinculada a muchos factores, se estima que en los siguientes 10 años 50 millones de personas podrían estar en riesgo de desplazamiento. Lo cual podría ser mayor si continúa la degradación de la tierra en las tasas actuales, por lo que el manejo sustentable de la tierra podría ofrecer una opción concreta más allá de “luchar o volar”, lo cual significa quedarse a afrontar los retos a costa del bienestar propio y el de la familia o emigrar en busca de nuevos horizontes.

Reto de México. El reto de México en la meta aspiracional LDN planteada, implica revertir la tendencia de la degradación de la tierra mediante acciones concertadas entre el gobierno, mediante políticas públicas reorientadas, y los diversos sectores de la sociedad (FCCT, 2012), primordialmente con la población afectada y grupos sociales involucrados, como las Organizaciones no Gubernamentales y académicos, en formar parte de acciones de mitigación y adaptación de acuerdo a los lineamientos definidos en el acuerdo 8 de la Conferencia de Partes (COP 11) para el Grupo Intergubernamental de Trabajo (IWG, por sus siglas en inglés) de la UNCCD (Gnacadja, 2015).

La estimación de costos de la degradación de la tierra, no sería tanto problema, ya que a decir de Almagro (2004): “…en México existe una larga tradición en elaboración de cuentas nacionales, iniciadas desde 1980 por el Banco de México, lo que a partir de 1983 forma parte de las actividades del INEGI”.

Es así que, como parte de los productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, el INEGI presenta las “Cuentas económicas y ecológicas de México” en valores corrientes, con lo cual es posible identificar el impacto ambiental de las actividades económicas, en cuanto al agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente (INEGI, 2013). Sin embargo, el Gasto en protección ambiental como proporción del PIB ha sido ligeramente menor al 1.0% en años recientes (2012-2014) (INEGI, 2014).

Durante 2013, el costo económico por los daños ambientales ocasionados por las actividades económicas fue del 5.7% del PIB a precios de mercado. Este rubro es equivalente a dos tipos de costos: 1) por el agotamiento de los recursos naturales que incluye hidrocarburos, recursos forestales y agua subterránea; y 2) por la degradación ambiental, que incluye degradación del suelo, residuos sólidos, contaminación del agua y contaminación atmosférica. Ambos cerraron con un monto de 909 968 millones de pesos (INEGI, 2013).

Sin embargo, la contabilidad ambiental en breve deberá considerar aspectos aún más complejos y de más alto costo socioecológico, derivado de la puesta en marcha de la Reforma Energética, pues como se sabe se reformuló el marco legal, no solo los petrolíferos, sino también los recursos afines, ya que se expidieron nueve Leyes y se reformaron 12 Leyes concurrentes, donde destaca la Ley de Aguas Nacionales (SENER, 2014).

La extracción de gas natural mediante la técnica de perforación profunda y fracturación hidráulica, conocida coloquialmente como “Fracking”, prevista en la mencionada Reforma Energética, de llevarse a cabo, representa una de la mayores amenazas para grandes extensiones del territorio nacional, principalmente para el Norte árido de México, donde el agua como uno de los más preciados recursos podría verse seriamente comprometido por razones de cantidad y calidad, además de los gases que emanen a la superficie con vapores con capacidad para desecar la vegetación contigua a los sitios de extracción.

Además de lo anterior, se daría una competencia intersectorial por la disponibilidad del agua, por ejemplo agricultura contra “Fracking”, y la calidad del agua para el consumo humano y animal no sería garantizada, como ha ocurrido en casos semejantes (Colborn et al., 2011; Osborn et al., 2011; Small et al., 2014). Osborn et al. (2011) en un estudio sobre el impacto de la extracción de gas mediante Fracking en Pensilvania y Nueva York, encontraron concentraciones de metano 17 veces más altas, con hasta 64 mg L-1 que el promedio en el 85% de los pozos de abastecimiento de agua potable.

Conclusiones

La comunidad internacional desde hace tiempo ha reconocido a la degradación de la tierra como problema importante desde varios puntos de vista: económico, social y ambiental. La tendencia de degradación de la tierra deja ver complicaciones futuras para la humanidad. Por el momento se estima que la filosofía del desarrollo sustentable y la aspiración LDN es alcanzable siempre y cuando se tomen medidas en el corto plazo, porque la acumulación de daños a los recursos naturales y el medioambiente podrían llegar a un nivel de entropía o nivel tal que sea imposible su recuperación.

México se encuentra en un nuevo paradigma, que no es ajeno a otros países en desarrollo, que buscan conciliar la política ambiental con las metas de crecimiento económico, en esta ocasión enfocada a lograr la neutralidad paulatina de la degradación de las tierras al 2030, o asumir las consecuencias por la sobre-explotación evidente de los recursos de sus tierras, de lo contrario LDN solo llegará a ser un reto frustrado ante la tendencia de la degradación de las tierras y comprometiendo con ello cada vez más la calidad de vida de las futuras generaciones.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)