Introducción

El presente trabajo forma parte una investigación más amplia enfocada en el análisis del sistema de representación de la figura real en los programas escultóricos integrados en la arquitectura maya de las Tierras Bajas.2 Aquí, la atención se centrará en un tipo específico de representaciones y se expondrán dos casos en los que los gobernantes se muestran recreando episodios míticos. Se trata del friso de la Estructura 1-A Sub de Balamkú, Campeche, y de los relieves de estuco de la Gran Acrópolis Central de El Mirador, en Petén, Guatemala.

Antes de iniciar el estudio es imperioso acotar y revisar algunos términos y profundizar en conceptos necesarios para analizar adecuadamente el material. Primero quiero precisar qué se entenderá por mito. Al respecto, sigo a Alfredo López Austin,3 quien entiende al mito mesoamericano como un hecho de relevancia histórica, producido por el pensamiento social e inmerso en decursos de larga duración, que consiste en creencias y narraciones enfocadas en el origen de la estructura del cosmos y de todos sus componentes en el tiempo primordial, incluyendo los seres mundanos, los dioses, las sociedades humanas y sus instituciones. Según dicho autor (López Austin, 2006: capítulo 22), el mito mesoamericano clasifica y estructura el cosmos, explica el funcionamiento del universo, cohesiona comunidades y, al ser manipulado por las élites y los grupos que ejercen el poder, legitima sistemas e instituciones.

Acorde con Jan Assman y Czaplicka (1995: 128-129) el mito refiere eventos ocurridos en un pasado distante o “tiempo profundo”; es un tipo de memoria cultural con una estructura interna dinámica, lo que explica por qué los mitos cambian en cada reproducción y se adaptan a las necesidades de quienes los controlan y repiten.

En general, el mito es protagonizado por héroes culturales o por entidades divinas. Para el caso maya, como lo especifica Christophe Helmke (2012: 92; ver también Helmke y Kupprat, en prensa; Baudez, 2004: 166-168; López Austin, 2014), es común ver a dioses y criaturas cosmológicas involucrados en estos episodios, muchos de ellos ejecutando las acciones incoativas o de creación.

Los medios de transmisión del mito pueden ser inmateriales, como el relato oral, los discursos rituales o el teatro -por mencionar algunos ejemplos-, o materiales, como las imágenes, los textos o la arquitectura.4 En las imágenes o representaciones visuales de los antiguos mayas, que podemos considerar como parte de un sistema de registro del pensamiento y de las creencias, se exploraron distintas formas de plasmar ideas mitológicas; distinción que obedece a las diversas maneras de presentar una narrativa y sus contenidos de información. Se distinguen principalmente cinco:

1. Escenas narrativas completas o semicompletas: son las que presentan varios episodios de una misma saga mítica de forma simultánea dentro de una sola imagen y en un mismo soporte. Según Wichmann y Nielsen (en prensa), escenas como éstas muestran una serie de eventos en progreso bajo el concepto de amplia secuencialidad, “broad sequentiality”, lo que produce una sucesión de situaciones con marcadas diferencias en las acciones de los personajes. Esta forma de presentar una narrativa es frecuente en los murales (ejemplo: ciclo muerte/renacimiento del dios del maíz en la sección norte del mural poniente de la Estructura Sub-IA de San Bartolo [Saturno, 2009: 125-128; Taube et al., 2010: 72-86]) y en algunas pocas vasijas (ejemplo: vaso K3033; Chinchilla, 2011: 44; figura 11).

2. Diversos episodios de una misma narrativa presentados de forma independiente sobre distintos soportes: es el caso de algunos vasos y platos de estilo Códice con escenas pintadas que muestran diversas etapas del ciclo muerte/renacimiento del dios del maíz (García, 2011), o los diferentes capítulos del mito conocido como “La señora Dragón y el Dios Viejo” y el “Ritual del Bebé Jaguar” (García Barrios y Valencia, 2011; Valencia y García Capistrán, 2013).

3. Episodios sobresalientes de una narrativa: se trata de escenas que presentan un momento emblemático, generalmente el más elocuente y relevante para el proceso comunicativo. Según Bence Nanay (2009: 120-121) esto se debe a que una imagen puede representar más de lo que visualmente describe; es decir, son imágenes que comprimen una narrativa compleja, funcionando como instantes pars pro toto (parte por el todo) que permiten a un espectador conocedor reconstruir el mito completo (ver también Reents-Budet, 1989: 189-190) (ejemplo: escenas del dios del maíz bailando después de su renacimiento, en las vasijas del “danzante de Holmul” [Reents-Budet, 1991; Taube, 2009; Helmke y Kupprat, en prensa]).

4. Múltiples escenas independientes: en algunos casos, varios episodios pars pro toto que remiten a diferentes sagas míticas pueden ser mostrados en un mismo soporte, configurando diversas escenas que se desarrollan de forma simultánea, aunque independiente; es decir, sin una aparente conexión narrativa entre ellas (ejemplo: relieve de las “Cuatro Eras” de Toniná).

5. Elementos o íconos pars pro toto: son motivos iconográficos abstraídos de una representación visual o de un relato mítico, capaces de referir una saga entera o un episodio en concreto. Un claro ejemplo es la falda de red en el atuendo de gobernantes y personajes de élite, que remite al episodio final del ciclo mítico del dios del maíz, simbolizando fertilidad y renacimiento (ver Quenon y Le Fort, 1997: 894-898; García Barrios y Vázquez, 2011: 81-83).

En las distintas formas de representar visualmente los mitos es posible notar que los artistas mayas recurrieron a una serie de componentes para configurar la imagen, mismos que se pueden definir como las partes necesarias para construir y transmitir las ideas, y en consecuencia llamar “elementos constituyentes”. Estos elementos responden a los componentes básicos de la narrativa y en las representaciones visuales son principalmente tres: las localidades donde se desarrollan los eventos, los agentes involucrados (personajes, criaturas y objetos) y las referencias gráficas a las acciones de los agentes. Las características formales de cada elemento constituyente, como los rasgos fisonómicos y el atavío de los protagonistas, corresponden a sus atributos particulares. Al respecto, es necesario considerar que la variada pluralidad de representaciones visuales de un mismo mito conlleva variaciones aspectuales, simbólicas o de identidad de los elementos que la constituyen, diferencias que obedecen a matices de significado propios de cada versión (López Austin, 2014: 167).

Los casos de estudio

Durante el Preclásico Tardío, entre los siglos IV y II a.C. aproximadamente, la imagen de los antepasados miembros de la realeza y de los gobernantes comienza a aparecer en las esculturas integradas en la arquitectura, como mascarones, frisos y relieves de estuco sobre muros y taludes; sin embargo, es hasta el Clásico Temprano (200/250-600 d.C.) cuando este tipo de representaciones se vuelve más abundante y se propaga en gran parte de las Tierras Bajas, desarrollando y consolidando un complejo sistema de representación enfocado en la exaltación y sacralización de la figura real (Salazar Lama, 2015). Dentro de este sistema, una de las formas de mostrar a los personajes reales es recreando episodios míticos y emulando las acciones de los dioses en espacios cosmológicos.

Este trabajo presenta un nuevo análisis de dos programas escultóricos integrados en la arquitectura que se enfocan en distintas figuras reales que participan en escenas y eventos de orden mítico: el friso de Balamkú, Campeche, y los tableros de estuco de la Gran Acrópolis Central de El Mirador, Petén.

El friso de la Estructura 1-A Sub de Balamkú (segmento 2)

Construido hacia finales del Clásico Temprano, a mediados del siglo VI aproximadamente, el friso de Balamkú ocupa la fachada sur de un pequeño palacio de funciones político-ceremoniales ubicado en el límite noroeste de la Plaza B del Grupo Central, y de cara a dicho espacio abierto.

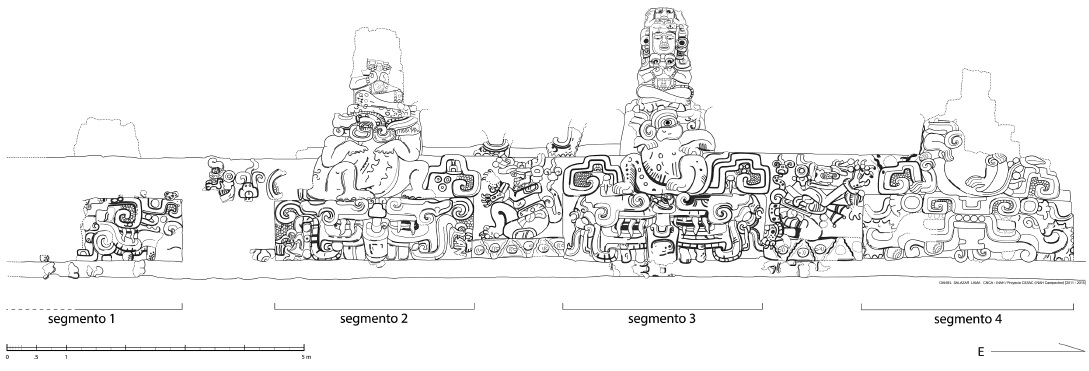

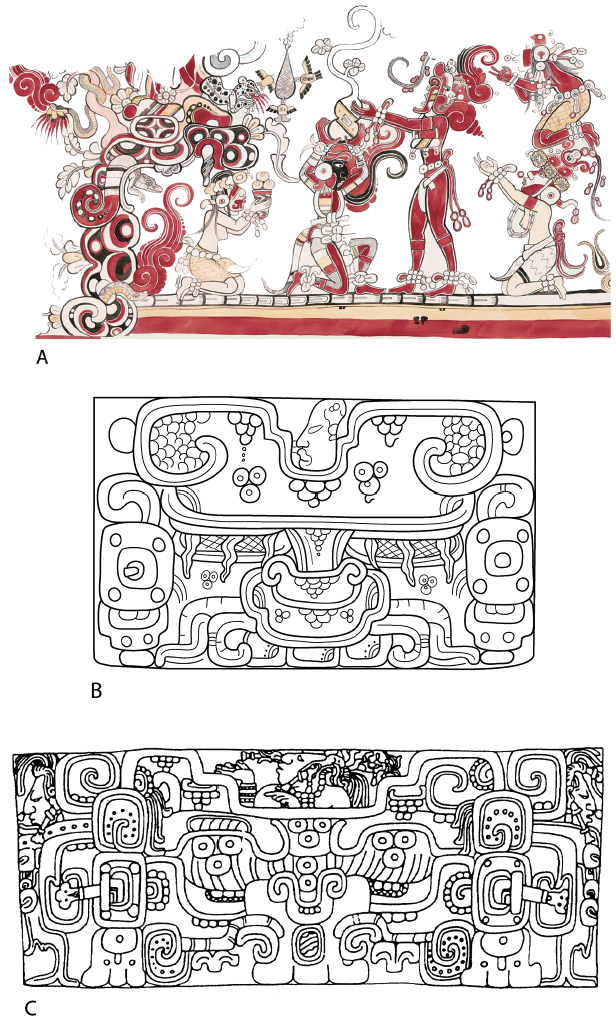

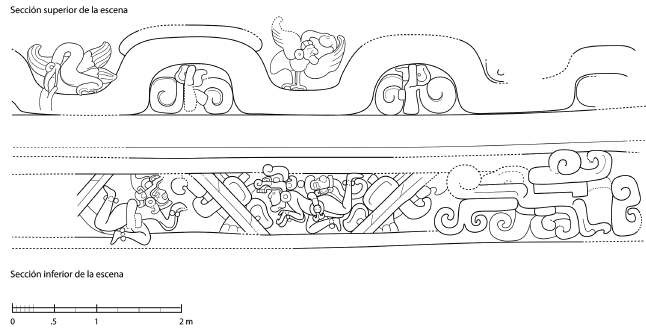

La composición general del friso permite que sea seccionado en varios segmentos para su análisis (Figura 1). Los segmentos 1 al 4 están conformados por tres motivos iconográficos similares dispuestos en un arreglo compositivo vertical. Por ser los más completos, aquí se estudiarán solamente los segmentos 2 y 3.

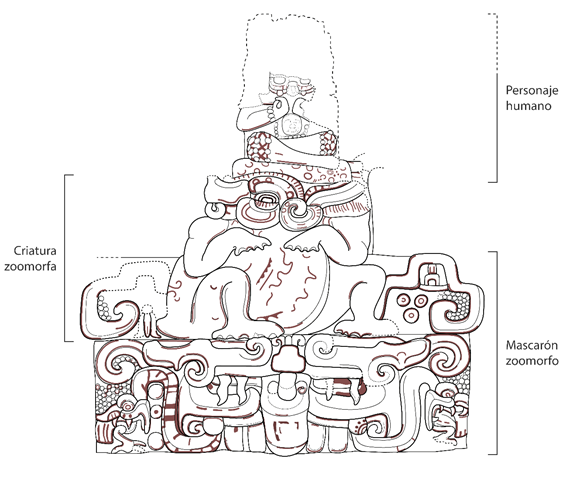

El segmento número 2 (Figura 2) está estructurado de la siguiente forma: en la base, un amplio mascarón zoomorfo; sobre éste, una criatura zoomorfa en una postura corporal bastante peculiar; sobre sus fauces abiertas a 180° se encuentra un personaje de aspecto humano sentado con las piernas cruzadas.

El mascarón zoomorfo en la base corresponde a la figura de una montaña (witz) por sus rasgos diagnósticos.5 Su entrecejo está marcado con una versión temprana del signo T533 de posible lectura mook, “mazorca joven de maíz o espiga de maíz” (Polyukhovych, 2015).6 Por el contexto en el que se encuentra, este jeroglífico funciona como un topónimo asociado a la montaña, denominándola como “montaña de la mazorca joven de maíz” o “montaña de la espiga de maíz”.

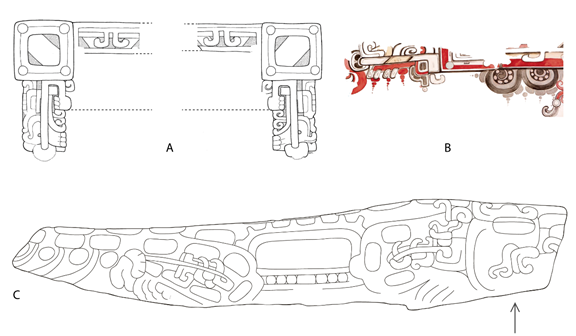

Dicha localidad funge como marco espacial en el que se desarrolla la acción de la escena y está caracterizada como un sitio de riqueza natural; atributo indicado por los granos de maíz que rodean al mascarón y por las serpientes que surgen de sus fauces devorando aves. En la montaña del mural norte de la Estructura Sub-IA de San Bartolo y en un vaso de procedencia desconocida (Figuras 3A y 3B), ambos componentes iconográficos señalan la fertilidad de los lugares vinculados a los ciclos míticos del dios del maíz, idea que en la montaña de la Estela 1 de Bonampak (Figura 3C) está expresada por medio de foliaciones con granos y mazorcas de maíz como la cabeza del dios.

Figura 3 Montañas. A) Mural norte de la Estructura Sub-IA de San Bartolo. Dibujo de Heather Hurst, tomado de Saturno, Taube y Stuart, 2005; B) Detalle de vaso inciso del Clásico Temprano. Dibujo de Daniel Salazar basado en dibujo previo de Lin Crocker; C) Detalle de la Estela 1 de Bonampak. Dibujo de Peter Mathews.

A la flor en la frente (lado izquierdo) del mascarón witz del segmento 2 la designan como una montaña florida; localidad mítica que, según Karl Taube (2004), estuvo asociada a los procesos de regeneración del cosmos, de los dioses y de los antepasados. Por tratarse de motivos iconográficos recurrentes en muchas imágenes de montañas, considero que, más que aludir a un cerro específico, las flores en la frente de los mascarones witz refieren un atributo particular, definiéndolas como lugares aptos para el renacimiento y el ascenso.

La montaña del segmento 2 es, gracias a sus propiedades de abundancia y fertilidad, muy cercana a la “Montaña de los sustentos”; localidad que en la cosmovisión maya y de los pueblos mesoamericanos en general obtuvo varios nombres, pero cuyas características estuvieron siempre asociadas a la regeneración vegetal, al dios del maíz y a los dones otorgados a la humanidad por la deidad (López Austin y López Luján, 2009: 60-63, 100-101). Además de la evidencia iconográfica, las cualidades de esta montaña parecen estar enfatizadas por el topónimo asociado, mismo que remite a un lugar donde nace el maíz.

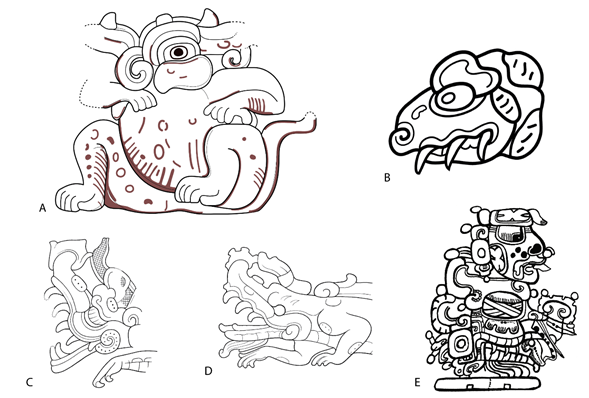

Emergiendo de la hendidura escalonada frontal de la montaña se halla una criatura zoomorfa que mezcla el cuerpo gordo y las extremidades palmeadas de un sapo con rasgos fisonómicos de varios reptiles y anfibios, como el maxilar superior puntiagudo de las tortugas, la barba de las “serpientes de visión” y el ojo y párpado de iguanas y tortugas.7 Es un animal idealizado, cercano en cuanto a su forma y postura a los reptiles de las Estelas 6 y 11 de Izapa (Figuras 4A y B). En la escena de la Estela 11 el reptil/anfibio abre sus fauces y sirve de conducto o vía para el nacimiento de una deidad con rasgos del dios del maíz (Guernsey, 2004: 116-117).8 Las semejanzas detectadas entre las criaturas de Balamkú e Izapa pueden indicarnos una función cosmogónica compartida: conectar distintos espacios del cosmos y permitir así la emergencia y el renacimiento de ciertos seres. En la cosmovisión maya del Clásico, este papel específico de los anfibios y reptiles se constata con las figuras en la base de la Estela N de Copán (Baudez, 2005: 58-59; figura 2), por cuyas fauces surgen personajes humanos. En el sapo de Balamkú esta misma función se corrobora al observar que de sus fauces abiertas surge un ser humano. La interrelación que guardan ambos elementos (sapo y personaje) es un indicador de la acción que se desarrolla en la escena.

El tercer elemento, el personaje humano, puede ser identificado como un gobernante a partir del cojín de piel de jaguar sobre el que se sienta -símbolo asociado con el poder real-; por las joyas que porta -indicadores de estatus social-, y por la ausencia de rasgos diagnósticos de dioses o seres sobrenaturales. Su atavío está conformado únicamente por una falda de cuentas de jade con diseño de red. Se trata de una pieza de indumentaria usada por el dios del maíz en episodios posteriores a su renacimiento (ejemplo: el danzante de Holmul; Figura 5A). En otros contextos esta falda es utilizada por gobernantes y miembros de la élite que personifican al dios del maíz o que emulan sus actos (ejemplo: Estela o Panel de Yomop; Figura 5B), a los que incluso se llega a mostrar renaciendo de manera similar, como es el caso de K’inich Janaab Pakal en la Lápida del Templo de las Inscripciones de Palenque (Figura 12A). Michel Quenon y Geneviève Le Fort (1997: 894-898) han sugerido que la falda de red opera en estos casos como una alusión al evento mítico de la resurrección [sic] de la deidad. En la escena del segmento 2 del friso, esta falda funciona de la misma manera, es decir, como un elemento pars pro toto que remite al episodio de la emergencia del dios del maíz.

Figura 5 Falda de red. A) Dios del maíz en vaso de estilo Holmul. Dibujo de Oswaldo Chinchilla. Tomado de Chinchilla, 2011: Fig. 32a; B) Estela de Yomop. Dibujo de Nikolai Grube, tomado de Mayer, 1995: figura 141.

El estudio del segmento 2 del friso permite reconocer una escena particularmente interesante: el surgimiento de un gobernante -posiblemente un antepasado miembro de la realeza- del interior de una montaña, acto que probablemente fue entendido como su renacimiento.9 La conjugación de los elementos constituyentes de la imagen del segmento 2 del friso y sus particulares contenidos simbólicos apuntan a que con este acto el personaje recrea el episodio mítico del renacimiento del dios del maíz. En efecto, el marco espacial de la escena de Balamkú es una montaña que comparte atributos con otras que fungen como escenarios del surgimiento del dios, y cuyo nombre subraya que se trata de una localidad donde nace la planta de maíz; a su vez, el gobernante emerge por medio de una criatura híbrida similar a la de la Estela 11 de Izapa, y porta la falda de red como una clara referencia gráfica al renacimiento de la deidad. En términos compositivos, la disposición vertical de los elementos imprime un movimiento ascendente a la imagen, dirección acorde con el surgimiento desde el interior de la montaña hacia la superficie o hacia un espacio superior/exterior. Así, la escena en su totalidad funciona como un instante pars pro toto que resume en una sola imagen un ciclo mítico complejo.

Al renacer como el dios del maíz, el personaje del segmento 2 del friso no sólo se integra al ciclo vida/muerte de la deidad, con lo que adquiere un carácter sobrehumano y sagrado, sino que también encarna ideas de abundancia y regeneración de la vida, al igual que muchos otros antepasados miembros de la realeza que se muestran emergiendo del inframundo (Martin, 2006b: 154-163).

Segmento 3 del Friso de Balamkú

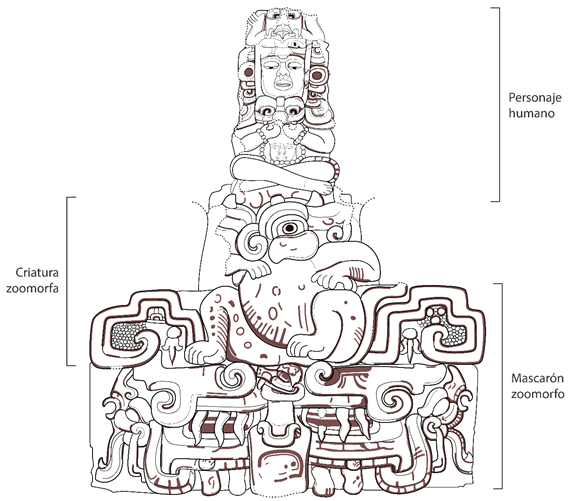

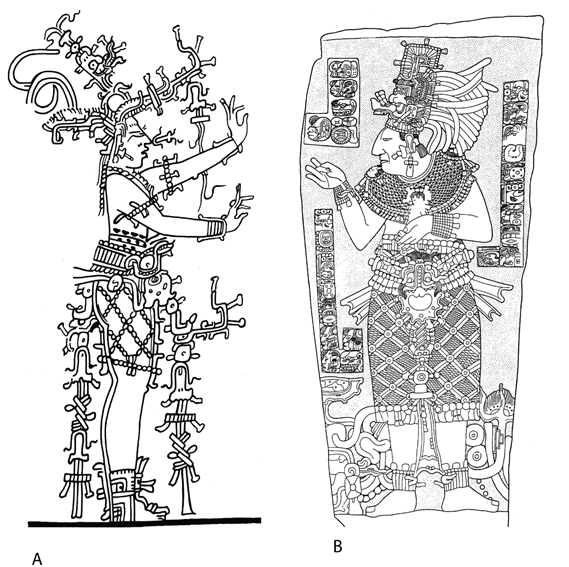

El segmento 3 del friso de Balamkú (Figura 6) se ubica al este del anterior y tiene un arreglo compositivo vertical idéntico conformado por elementos parecidos.

El primer elemento constituyente es un mascarón witz que está marcado con un jeroglífico en el entrecejo, lo que la define como una montaña precisa dentro de la cosmovisión maya de la época.10 Este jeroglífico -que muestra la cabeza de un pecarí con un signo K’IN infijo y una media luna debajo de las fauces- podría leerse como k’ihn keken o k’ihn ahku’l (“pecarí caliente”), denominando a la montaña como la “Montaña del pecarí caliente”.11

Este mascarón tiene flores en la frente que lo designan como una montaña florida. Las serpientes con las fauces abiertas a 180° que emergen de la boca de esta montaña poseen rasgos formales similares a los de las sierpes de las barras ceremoniales (Figuras 7C, 7D) y las que fungen como wahyis del dios K’awiil. En dichos contextos, esos ofidios conectan los niveles del cosmos, sirviendo como medios o conductos para seres conjurados en rituales y sacrificios (Stuart, 1998: 212; Valencia Rivera y García Barrios, 2010: 241-254).

Figura 7 Serpientes en montañas y barras ceremoniales. A) Serpientes de una montaña animada de una estela de El Perú; B) Serpientes de la montaña del Monumento 106 de Toniná; C) Serpientes de una barra ceremonial en una vasija escondite del Clásico Temprano; D) Serpiente en un extremo de barra ceremonial en el Monumento 160 de Toniná. Dibujos de Daniel Salazar.

Acorde con Taube (2005: 435), las serpientes que surgen de las fauces de las montañas operan de la misma manera (Figuras 7A, 7B), definiendo a estos lugares como sitios de conjuro y ascenso de dioses y antepasados. Considero que tal es el caso de la montaña y las serpientes del segmento 3 del friso. Debido a la similitud entre las escenas de los segmentos 2 y 3, es viable sugerir que esta característica es compartida por ambas montañas.

El segundo elemento constituyente del segmento 3 es una criatura zoomorfa que surge de la parte superior de la montaña y que tiene la misma postura del sapo en el segmento anterior. Se trata de un cocodrilo de vientre escamoso y abultado cuyas características formales, principalmente los colmillos prominentes, el maxilar superior saliente y curvo, la ceja o placa supraorbital, la forma de las garras y la cola, coinciden con los rasgos diagnósticos de estos reptiles en la imaginería maya (Figuras 8A-D). En la cosmovisión maya, los cocodrilos, al igual que las serpientes y los anfibios, sirven de medio material para los procesos de transformación y renacimiento de dioses y antepasados (Hellmuth, 1988: 171-173). Son animales duales que pueden estar vinculados tanto al cielo como a la superficie de la tierra y a los cuerpos de agua; el cocodrilo del segmento 3 parece estar asociado a lo terrestre por su conexión con la montaña y por la ausencia de rasgos que lo vinculen con el ámbito celeste. En las obras plásticas mayas, el nexo entre el cocodrilo y el dios solar K’inich se explica como una metáfora visual que remite al levantamiento del sol desde el plano terrestre; idea expresada puntualmente en los murales de la Tumba 1 de Río Azul (Figura 8E).12

Figura 8 Figuras de cocodrilos. A) Segmento 3 del friso de Balamkú. Dibujo de Daniel Salazar; B) Detalle de la “Vasija de Tayasal”. Dibujo de Daniel Salazar basado en dibujo de Sven Gronemeyer, 2010: figura 1; C) Escalinata Jeroglífica 3 de Yaxchilán. Dibujo de Simon Martin, tomado de Martin, 2006a: figura 4a; D) Detalle de concha tallada de procedencia desconocida. Dibujo de Simon Martin, tomado de Martin, 2006a: figura 4d; E) Cocodrilo y dios K’inich en el mural de la Tumba 1 de Río Azul. Dibujo tomado de Hellmuth, 1987: figura 592.

El tercer elemento es el protagonista de la escena. Es un personaje que está sentado sobre un cojín de piel de jaguar, porta un faldellín y sus joyas son similares a las del personaje del segmento 2. Sus facciones antropomorfas y sin rasgos de deidad son un claro indicador de su naturaleza humana. Por otro lado, los motivos que rodean su rostro son comunes en retratos de soberanos en mascarones y frisos contemporáneos. En suma, estas cuatro evidencias apuntan a que se trata de un gobernante.

Las piernas cruzadas, la posición de los brazos -cruzados sobre el pecho- y las manos “ahuecadas” de este personaje son parte de un lenguaje corporal que comparte con el gobernante del segmento 2 del friso. Se trata de una pose asociada a la jerarquía y al poder, pero que también alude a un momento de transformación asociado al tránsito entre distintos espacios cosmológicos. Esta última interpretación se sustenta en escenas del dios del maíz que usa esta misma postura mientras encarna un eje cósmico ocupando un espacio liminar (ej. figurilla de jade del dios del maíz en una vasija escondrijo del Conjunto 10J-45 de Copán [Fields y Reents-Budet, 2005: catálogo 20]). En el friso de Balamkú (segmentos 2 y 3) esta particular postura corporal parece estar estrechamente vinculada con momentos de transfiguración relacionados a la emergencia de los gobernantes desde el interior de la montaña.

A partir de la relación que ambos personajes guardan con las montañas -mismas que hemos definido como lugares propicios para la invocación y el ascenso-, y con base en la acción que realizan, indicada por las criaturas zoomorfas de las que emergen y por la postura corporal ligada a instantes liminares, es posible sugerir que ambos gobernantes retratados en el friso de Balamkú son en realidad antepasados reales invocados y renacidos, exhibidos en la culminación de un proceso de transformación y tránsito por el inframundo iniciado con su muerte.13

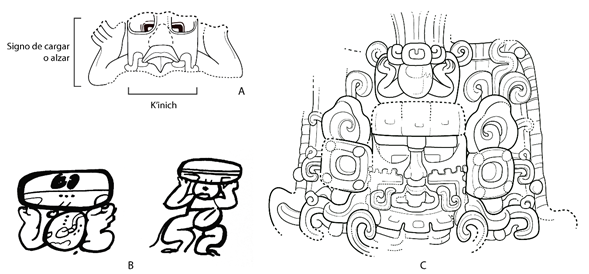

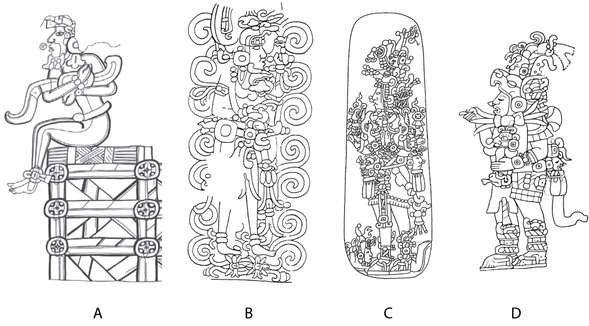

Regresando al análisis del personaje del segmento 3, vemos que su tocado (Figura 9A) está configurado por dos elementos: el rostro de K’inich al centro y un signo que Simon Martin (1997: 857; ver también Grube, 2004: 124) ha interpretado como un gesto de alzar o cargar (Figura 9B); un tercer elemento ubicado en la parte superior se ha perdido por completo.14 Se trata de un tocado que forma parte de la tradición de tocados que expresan gráficamente el nombre de los personajes que los portan, práctica que integra elementos de escritura en la imagen y que ha sido denominada como “asimilación pictórica” por Stone y Zender (2011: 24-25) . Así, el nombre de este personaje alude al dios solar como cargador, “K’inich Cargador”.

Figura 9 Nombres de dioses y gobernantes. A) Tocado del personaje del segmento 3 del friso de Balamkú. Dibujo de Daniel Salazar; B) “Cargador del Cielo”. Dibujos de Nikolai Grube, 2004: figura 6; C) Mascarón de K’inich en el Templo del Sol Nocturno de El Zotz. Dibujo de Daniel Salazar.

Pierre Colas (2003: 271) ha sugerido que en los antropónimos reales el lexema K’inich puede ser utilizado como parte de un título real (ej. K’inich Yax Ku’k Mo’)15 o para describir un aspecto específico del dios solar, funcionando como un “designador rígido”, rigid designator, que no puede separarse de los otros elementos que conforman el nombre (ej. Sihyaj Chan K’inich). En el caso del personaje del segmento 3, la naturaleza de su antropónimo indica que el lexema K’inich fue empleado para referir una faceta o manifestación distintiva del dios solar.

En cuanto al significado del nombre del personaje de Balamkú, Nikolai Grube (2002 324) : y Pierre Colas (2014: 29-30, 40-41) plantean que los miembros de la realeza maya incorporaron frecuentemente teónimos en sus nombres personales como una estrategia de apropiación de ciertos rasgos de la identidad de un dios, como sus atributos y sus funciones. Por su parte, Ana García Barrios y sus colegas (2005: 636) formulan que en muchos casos los gobernantes usaron en sus nombres referencias a aspectos mitológicos de algunas deidades, aludiendo a su vez a un episodio mítico concreto y a una función cosmológica específica; un claro ejemplo de esta práctica sería el nombre Te K’ab Chaahk (“Chaahk Brazo de Madera o de Árbol”), utilizado por un gobernante temprano de Caracol (García Barrios, Martín y Asensio, 2005: 637). La imagen de esta manifestación del dios de la lluvia aparece en el plato K1609 del catálogo de Justin Kerr, que justamente lo muestra con la cabeza y un brazo prolongados en ramas de árbol y formando parte de una narrativa mítica más amplia.

El mascarón 3 del Templo del Sol Nocturno, en el Grupo El Diablo de El Zotz (Figura 9C), ofrece una posibilidad de entender el nombre del personaje del segmento 3 del friso de Balamkú y sus implicaciones ideológicas. Este mascarón se ubica en la fachada oriental del templo y muestra al dios solar K’inich en su aspecto diurno, ocupando el eje de una banda celeste y portando un tocado nominal con el mismo signo de los brazos en gesto de cargar (Taube y Houston, 2015: 212, 216-217).16 Se trata de un aspecto específico del dios como cargador; su naturaleza mitológica podría estar indicada en su nombre, que remite a un rol cosmológico vinculado al ámbito celestial (Salazar Lama, 2014: 130).

Muy posiblemente todo este cúmulo de ideas en torno al dios K’inich está indicado en el antropónimo del gobernante del segmento 3 del friso de Balamkú. Retomando las ideas de García Barrios y colaboradores, considero que a través de este antropónimo se establece un vínculo entre la deidad solar y un miembro de la realeza, lo que le permite a este último encarnar una faceta específica de K’inich en un momento determinado y formar parte de un ámbito sobrenatural.

En cuanto al arreglo compositivo de la escena, la disposición de los elementos constituyentes del segmento 3 reproduce un movimiento ascendente que corresponde al levantamiento del sol desde el estrato terrestre, para ser más exacto, su emergencia desde el interior de la montaña hacia un espacio superior.

A pesar de no contar con una serie de imágenes con las cuales cotejar la interpretación de la escena del segmento 3 como la recreación de un acontecimiento mítico, considero que el desarrollo de la acción dentro de un marco espacial sobrenatural, la relación lógica entre el significado de cada uno de los elementos constituyentes, la forma en la que éstos se interrelacionan y el arreglo compositivo que los rige son factores que al actuar en conjunto logran comunicar visualmente una narrativa centrada en una idea concreta: la emulación por parte de un antepasado real del surgimiento y el posterior ascenso de un aspecto del dios K’inich, con quien comparte atributos y posiblemente funciones, aunque éstas no se muestran de forma explícita en la escena.

Al respecto, cabe señalar que la escena muestra un instante específico (el ascenso) que probablemente deriva del acto de levantar o alzar propio del dios, función y acción que estarían indicadas en el antropónimo del antepasado retratado. Es una imagen que, como plantea Nanay (2009: 120-121) , representa más de lo que describe; es decir, es la imagen de un momento, “parte por el todo”, de una narración mítica más amplia.

En conclusión, sugiero que se trata de una idea de orígenes míticos recreada por un miembro de la realeza, construida sobre conceptos relativos a la estructura y al funcionamiento del cosmos y al papel específico de un dios dentro de este mecanismo.

Los segmentos analizados del friso de Balamkú muestran a dos antepasados reales en lo alto de las escenas, sin señales de una jerarquía visual o compositiva existente entre ellos, característica que tal vez se repetía en las secciones del friso ahora perdidas. De forma integral, este programa escultórico pudo haber conformado una especie de “galería de antepasados”, es decir, una serie de gobernantes ancestrales pertenecientes a un linaje en el poder; algo en parte equivalente a lo que se ve en el sarcófago de Pakal en el Templo de las Inscripciones, en los muros del pasillo de la Casa A del Palacio, ambos en Palenque, y en las secciones laterales del friso del Edificio Pimiento en la Acrópolis Los Árboles de Xultún (ver Saturno, Hurst y Rossi, 2012: 571-574).

En Balamkú, al presentar una serie de figuras ancestrales recreando episodios míticos bajo un esquema cosmológico se logró expresar la dimensión sobrehumana de dichos personajes y su vínculo con los dioses. Más allá de la veneración de los antepasados -práctica que sin duda se ve reflejada en el monumento-, este friso manifestó el origen sagrado de un linaje y la participación de sus miembros en los procesos de renovación del cosmos (Salazar Lama, 2014: 216-219).

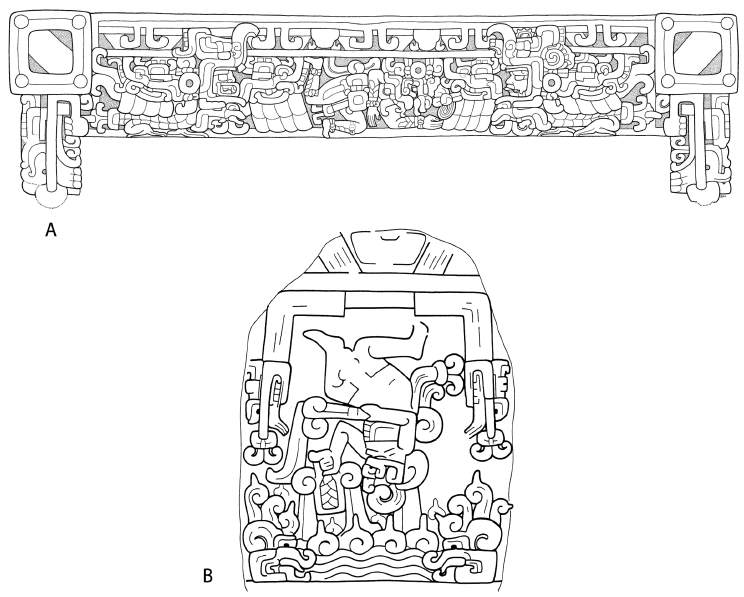

Los relieves de estuco de la Gran Acrópolis Central de El Mirador

Construidos durante el Preclásico Tardío (400 a.C.-150/200 d.C.), ubicados en los márgenes de la Calzada Acrópolis y de cara a una gran plaza elevada (Carlos Morales Aguilar, comunicación personal, 17 de junio de 2015), los relieves de estuco de la Gran Acrópolis Central de El Mirador (Figura 10) formaron parte de un sistema hidráulico que, según Craig Argyle (2010: 540) , incluyó canales para el manejo del agua y piletas utilizadas por las élites.17

Figura 10 Relieves de la Gran Acrópolis Central de El Mirador. Dibujo de Daniel Salazar, basado en dibujo previo de Gustavo Valenzuela y en levantamiento 3D de University of South Florida, Alliance for Integrated Spatial Technologies.

La narrativa de estos relieves ha sido previamente vinculada con un episodio del Popol Vuh (ver Argyle, 2010: 540, 548; Hansen, Suyuc y Mejía, 2011: 177),18 y los protagonistas de la parte inferior identificados como Hunahpú e Xbalanqué, los héroes gemelos del relato colonial k’iche. Considero que no existen las suficientes evidencias iconográficas o algún tipo de indicio dentro del contexto que permitan conectar la escena de los relieves con los personajes referidos del Popol Vuh. Por tal razón, a continuación, se propone una nueva interpretación, resultado de un estudio sistemático que integra todas las partes que conforman la escena y de un análisis comparativo controlado.19

La escena está separada en dos largas secciones. La superior muestra una banda ondulante que representa un flujo de agua con dos aves acuáticas (y un posible pez) y, en la parte inferior de esta banda, dos rizos de nubes fusionados con el rostro de Chaahk, mismo que se presenta de manera esquemática por medio de un labio superior prominente, una nariz y un único diente puntiagudo (Doyle y Houston, 2012).20 En conjunto, estos elementos reproducen un ambiente generado y dinamizado por el dios de la lluvia.

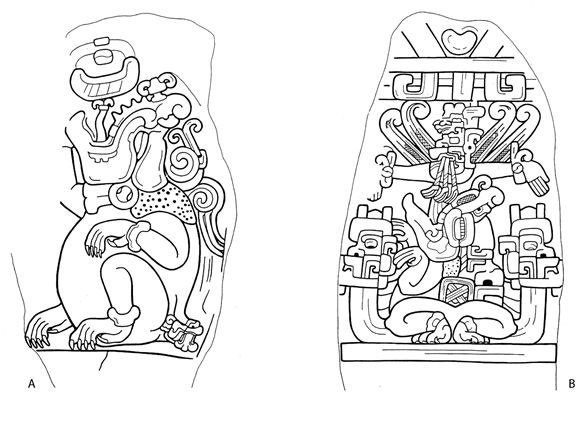

La sección inferior muestra dos cabezas de serpientes estilizadas en posición diagonal. En otros monumentos e imágenes contemporáneas, como algunos monumentos de Izapa, Takalik Abaj y Kaminaljuyú, y en las Tierras Bajas, el friso de la Estructura Sub II C1 de Calakmul, y el mural poniente de San Bartolo (Figuras 11A-B y 16A), cabezas de serpientes similares se unen a los extremos de bandas celestes para configurar la representación del cielo (Quirarte, 1974: 130; Taube, 1995: 91-94; Taube et al., 2010: 48-49). Además, en un examen detallado de estas cabezas en los relieves de El Mirador se notará que su particular posición se corresponde con las franjas diagonales que forman parte de las bandas celestes en las estelas de Izapa y en el friso de Calakmul (Figuras 4B y 16A). Así, dichas cabezas de serpientes son elementos pars pro toto que definen el cielo como marco espacial en el que se integran los personajes y se desarrolla la acción.

Figura 11 Cabezas de serpiente en bandas celestes y cocodrilo. A) Detalledel friso de la Estructura Sub II C1 de Calakmul. Dibujo de Simon Martin, tomado de García Barrios, 2009: figura 1.14a; B) Detalle de mural poniente de Estructura Sub-IA de San Bartolo. Dibujo de Heather Hurst, tomado de Taube et al., 2010: figura 61; C) Escultura 2 de Kaminaljuyú. Dibujo de Lucia Henderson, cortesía de la autora. La flecha señala la cabeza del cocodrilo en el monumento de Kaminaljuyú.

En el extremo derecho de la sección inferior e incorporado parcialmente a la banda celeste, se encuentra una cabeza de reptil en gran medida similar a los cocodrilos de las Esculturas 2 y 5 de Kaminaljuyú (Figura 11C).21 Tiene un ojo en forma de “L” propio de seres celestes y un rizo de nube en la parte posterior de su cabeza. Por su particular ubicación y los detalles de su rostro es posible que se trate de un antecedente de los lagartos estelares en algunos monumentos del Clásico, vinculado en esta escena al ciclo pluvial.

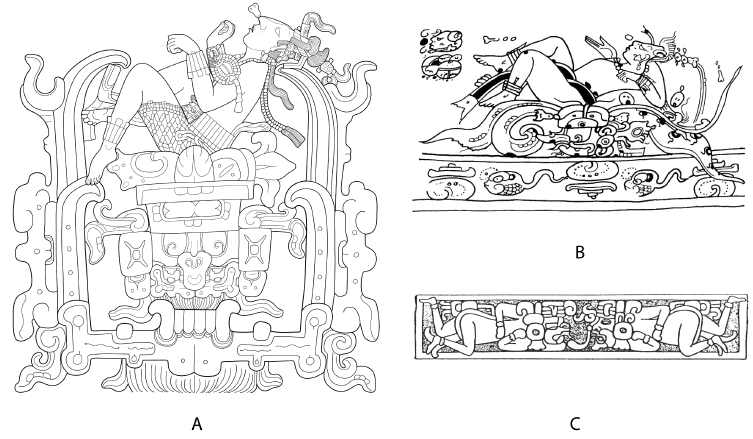

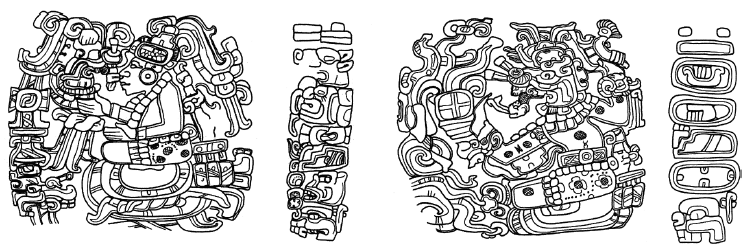

Los protagonistas son dos figuras antropomorfas en actitud descendente y con los brazos y las piernas flexionadas, postura que indica la acción en la escena y que ha sido interpretada como el acto de nadar o de reptar (Argyle, 2007: 548; Doyle y Houston 2012). Un análisis comparativo más preciso muestra que dicha postura corporal se presenta a menudo en personajes inmersos en medios acuáticos, aunque no es privativa de quienes ocupan de forma transitoria estos ambientes. Por ejemplo, como se muestra en la Figura 12C, ésta pose forma parte del lenguaje corporal de dos dioses que en el friso del Palacio H Sub-2 de Uaxactún transitan entre distintos espacios cosmológicos; en este caso, el descenso celestial hacia un estrato inferior.22 Se trata de una pose parecida a la postura de nacimiento con la que aparece K’inich Janaab Pakal en la lápida del Templo de las Inscripciones de Palenque (Figura 12A), en una escena que muestra su surgimiento del inframundo; y similar a la pose del dios del maíz infante que renace de un espacio acuático en un vaso estilo Códice (Figura 12B). En todos los casos, dicha postura de brazos y piernas flexionados alude a un estado liminar y al tránsito entre distintos espacios, mientras la orientación del cuerpo indica si éste asciende o desciende.23

Figura 12 A) Detalle de lápida del Templo de las Inscripciones, Palenque. Dibujo de Daniel Salazar; B) Detalle de vaso estilo Códice de Calakmul. Dibujo de Taube, tomado de Karl Taube et al, 2010: figura 45B; C) Detalle del friso del Palacio H Sub-10, Uaxactún. Dibujo de Paulino Morales, tomado de Valdés, 1989: figura 3.

La figura de la izquierda tiene un ojo de contorno angular característico de dioses celestes y otros seres que habitan el ámbito celestial, mientras que el personaje central posee rasgos enteramente antropomorfos y presenta las características formales y algunos elementos del atavío propios de los gobernantes durante el Preclásico Tardío en sitios como San Bartolo, Uaxactún o Kaminaljuyú (Figuras 13A-B). Entre los muchos rasgos físicos que nuestro personaje central comparte con estos gobernantes tempranos resaltan el cuerpo y el rostro estilizados, las extremidades delgadas y las manos y los pies solucionados de manera esquemática, mientras que su atavío se reduce a un cinturón de tela anudada, orejeras circulares, joyas de cuentas de jade, y una cabeza antropomorfa en la parte posterior del cinturón. En conclusión, el análisis comparativo indica que la figura central de los relieves de El Mirador está siendo mostrada a la usanza de los soberanos contemporáneos, por lo que es viable identificarlo como un gobernante.

Figura 13 Imágenes de gobernantes tempranos. A) Detalle del mural poniente de la Estructura Sub-IA de San Bartolo. Dibujo de Heather Hurst, tomado de Taube et al., 2010: Fig. 39B; B) Relieve de la Estructura H Sub-10 de Uaxactún. Dibujo tomado de Valdés, 1989: figura 11; C) “Celta de Leiden”. Dibujo de J. Montgomery, tomado de www.famsi.org; D) Relieve de San Diego. Dibujo de Linda Schele, tomado de www.famsi.org

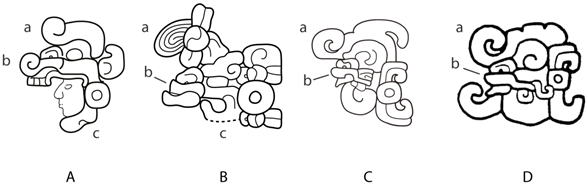

James Doyle y Stephen Houston (2012) han notado que ambos personajes llevan tocados y orejeras de conchas seccionadas; el tocado del personaje central tiene además una mandíbula descarnada a manera de barbijo. Por medio de un estudio comparativo con ejemplos estrictamente contemporáneos, dichos autores (Doyle y Houston, 2012: figura 2) lograron identificar este último tocado como una variante de la cabeza del dios Chaahk. Partiendo de sus propuestas, sugiero que tal reconocimiento se puede igualmente obtener tomando en cuenta los siguientes rasgos diagnósticos (ver Figura 14): voluta sobre la cabeza y la frente, que en algunos casos posiblemente se trate de cabello anudado [a]; labio superior prominente y proyectado hacia el frente (que a veces termina en voluta) [b], y un maxilar inferior parecido al de ciertos ejemplos del dios durante el Preclásico y el Clásico Temprano [c] (ver García Barrios, 2009: figuras 1.17-1.25). Al usar este tocado el gobernante se muestra personificando al dios en un momento específico.

Figura 14 Rasgos de Chaahk durante el Preclásico. A) Tocado del personaje central de los relieves de El Mirador. Dibujo de Daniel Salazar; B) Friso de Calakmul. Dibujo de Daniel Salazar, basado en dibujo previo de Simon Martin; C) Estela 4 de Kaminaljuyú. Dibujo de Daniel Salazar; D) Estela 1 de Izapa. Dibujo de Áyax Moreno. Rasgos señalados en la imagen: [a] rizo sobre cabeza y frente; [b] labio superior prominente; [c] maxilar inferior descarnado.

El segundo personaje, ubicado en el extremo izquierdo de la escena, tiene rasgos fisonómicos idénticos a los de la cabeza efigie que porta el personaje central en la parte posterior: rostro antropomorfo, ojo angular en forma de “L” acostada y un elemento circular sobre la boca.24

Si se toma en cuenta que hacia inicios del Clásico Temprano y durante todo ese período los gobernantes mayas se mostraban portando las cabezas de sus antepasados en la parte trasera de los cinturones (Houston y Stuart, 1998: 85), siendo algunas de las primeras imágenes los soberanos retratados en la “Celta de Leiden” y en el relieve de San Diego, Petén (Figura 13C-D), es posible sugerir que la cabeza efigie que lleva el gobernante de los relieves de El Mirador, que por cierto ocupa una posición similar, representa a un antepasado.25

Al mostrarse con los mismos rasgos fisonómicos, ¿el segundo personaje de la escena también sería un antepasado? He preferido dejar esta interpretación abierta, ya que la considero sumamente tentativa. Sin embargo, sí es viable suponer que este segundo personaje de la escena forme parte activa de la narrativa, tal vez personificando, al igual que el personaje central, a una variante del dios Chaahk por medio del uso de un tocado.

La personificación de deidades y seres sobrenaturales fue una práctica común entre los soberanos mayas. Muchos investigadores (Stone, 1991: 194; Houston, Stuart y Taube, 2006: 270-279; Knub, Thun y Helmke, 2009: 180) la reconocen como un instante de concurrencia entre seres de distintas naturalezas y esencias; es decir, la manifestación de un dios o ente sagrado a través de un agente humano, quien momentáneamente adquiere las capacidades y los atributos característicos del ser que encarna. Al igual que en los relieves de El Mirador, en las imágenes del Preclásico y del Clásico, tanto de las Tierras Bajas como de los sitios de la costa del Pacífico, esta práctica se expresó por medio del uso de máscaras y tocados (ejemplo: Estela 11 de Kaminaljuyú y Estela 4 de Izapa). Particularmente interesante para nuestro estudio es el mazo de piedra resguardado en el Museo de Historia de Tenosique, Tabasco (Figura 15), estilísticamente atribuido a los inicios del período Clásico Temprano (Polyukhovych y Tunesi, 2012: 99). El relieve muestra en una primera escena la imagen de un ajaw sosteniendo con su mano izquierda un tocado/máscara del dios Chaahk. La siguiente escena presenta, como lo sugieren Polyukhovych y Tunesi (id.), al mismo señor con el tocado puesto y en un acto de personificación del dios, con lo que adquiere algunos de sus rasgos físicos (piel de reptil) y sus características conductuales (blandir un hacha).

Figura 15 Escena de personificación. Relieve del Mazo de Piedra de Tenosique. Dibujo de Raphael Tunesi, tomado de Polyukhovych y Tunesi (2012: figura 4) .

La comprensión de la compleja escena de los relieves de El Mirador se puede lograr a través de un estudio comparativo con monumentos relativamente contemporáneos. El friso de la Estructura Sub II C1 de Calakmul y la Estela 23 de Izapa (Figuras 16A-B) poseen elementos constituyentes similares y en parte cercanos a lo que se observa en El Mirador. En efecto, ambos monumentos muestran a un dios Chaahk descendente con la misma postura de brazos y piernas flexionados, rodeado de un espacio celestial solucionado con motivos iconográficos parecidos y con referencias a los niveles inferiores del cosmos en la base de las escenas.26 Las marcadas similitudes de ambos monumentos son suficientes para evidenciar que se trata de un mismo episodio: el descenso de Chaahk desde el cielo hacia un nivel inferior del cosmos.

Figura 16 Monumentos del Preclásico con Chaahk descendente. A) Friso de la Estructura Sub II C1 de Calakmul. Dibujo de Simon Martin, tomado de García Barrios, 2009: Fig. 1.14a; B) Estela 23 de Izapa. Dibujo de Áyax Moreno

Debido a su carácter cosmológico y por mostrar una misma deidad realizando un acto determinado, sugiero que dicho episodio es de orden mítico; a su vez, la naturaleza progresiva de las escenas, que muestra un momento dentro del desarrollo de un proceso, apunta a que ambas describen un instante pars pro toto de una idea o ciclo mítico más amplio.

Construida a partir de los mismos elementos constituyentes y recursos compositivos parecidos, y en especial, al describir una misma acción e incluir referencias gráficas al dios Chaahk, la escena de los relieves de El Mirador sería una reproducción del episodio mítico visto en el friso de Calakmul y en la estela de Izapa; la gran diferencia radica en la sustitución del dios por un gobernante que lo personifica.

Como se mencionó, en el contexto espacial de los relieves de la Gran Acrópolis Central se integraron canales para el manejo del agua y piletas o reservorios para su almacenamiento y uso por parte de los grupos de élite; todo de frente a una plaza elevada de posible carácter público, desde donde los relieves eran perfectamente visibles (Carlos Morales Aguilar, comunicación personal, junio 2015). Edgar Suyuc y Richard Hansen (2015) han sugerido que los canales que encausaban el agua hacia los reservorios -probablemente construidos en una etapa arquitectónica posterior- pasaban justo por debajo de la sección inferior. Así, la escena reproducida en los relieves de estuco se complementaba con la corriente de agua del canal para generar una imagen muy parecida a la de la Estela 23 de Izapa, logrando ubicar la acción entre dos espacios cosmológicos, el cielo y los cuerpos y corrientes de agua terrestre.

Al actuar en conjunto con las características y el significado de este particular contexto arquitectónico, la escena representada logra reproducir los grandes ciclos hidrológicos que involucran al cielo, las nubes, la lluvia, Chaahk y los cuerpos y corrientes de agua, fenómenos naturales que son expresados mediante imágenes narrativas de carácter mítico y dirigidas a un gran público espectador.

Al presentarse como el protagonista de la escena, el gobernante manifiesta las características conductuales y los atributos sagrados del dios por medio de la personificación, lo que le permite formar parte activa de las fuerzas naturales que dinamizan el cosmos y protagonizar un episodio mítico específico.

Discusión: los casos de estudio analizados desde la semiótica de imágenes

La concepción de que el propósito primario de la imagen es la comunicación se centra en la noción de que cuando ésta se produce, se consume o se contempla, tiene lugar un proceso comunicativo (Sanz Castro, 1998: 73). Bajo esta perspectiva, los monumentos estudiados son viables de ser analizados desde un enfoque de la semiótica de las imágenes; ciencia que según Göran Sonesson (s/f) debe buscar las leyes que gobiernan la representación por vía de imágenes. Estas leyes conforman un sistema de representación que en gran medida depende del contenido de información. Un estudio completo de las imágenes debe encontrar precisamente las correspondencias entre ambas partes.

Para encontrar dichas correspondencias se aplicarán tres categorías analíticas: la de construcción, la de circulación y la de función. La primera categoría se refiere a la estructuración interna de las imágenes en la configuración de un tema. Se ha analizado cómo la carga simbólica de cada elemento constituyente está determinada no sólo por su valor intrínseco, sino por su comportamiento dentro del contexto; en ese sentido, cobra relevancia la interrelación de los elementos, con la cual cada uno adquiere funciones y significados específicos dentro de la escena. Un factor expresivo importante de las imágenes, el efecto de contigüidad, resulta de la relación presencia/ausencia de los elementos: la presencia de los personajes reales como protagonistas se da por la ausencia de los dioses; a los cuales se alude a través de múltiples referencias gráficas, logrando así la aserción de una equivalencia entre ambos. Factores expresivos como el tamaño de las figuras humanas, su lugar predominante en la composición y las referencias gráficas a las acciones realizadas, responden a la necesidad de mostrar a la figura real como eje de las escenas.

La categoría de circulación depende de los canales de distribución social de las imágenes. La ubicación de los monumentos en la fachada de los edificios y su integración a los espacios de concurrencia masiva y tránsito es un indicador de su carácter público; esta característica condicionó en gran medida la expresión de los contenidos por medio de un lenguaje visual repetitivo, consistente y visible (Kubler, 1969: 48), mismo que se nutre de una cosmovisión compartida por varios grupos sociales, lo que a su vez propicia la efectiva transmisión de los mensajes.

La categoría de función, que resulta de los efectos socialmente intencionados, atañe al mensaje transmitido y a los propósitos del proceso comunicativo. Se reconoce que el mensaje centrado en la identidad y la función social de los gobernantes y antepasados forma parte de las tácticas ideológicas utilizadas en los discursos de legitimación del poder. De esta forma, su carácter sagrado y su rol activo dentro del cosmos posiblemente son conceptos que se generan como respuestas estratégicas a las demandas de ciertos grupos de élite frente a panoramas sociopolíticos específicos (ver Rappaport, 1971: 28-30).

Consideraciones finales: el mensaje de los monumentos

El trasfondo de los monumentos que muestran a la figura real como el eje de eventos de relevancia cósmica y procesos míticos es poner de manifiesto la dimensión sagrada de los gobernantes y de los antepasados y expresar su estrecho vínculo con los dioses; pero, sobre todo, los personajes reales emiten un mensaje en el que son mostrados ante su pueblo como los ordenadores y creadores de una nueva configuración del cosmos y con la capacidad de fomentar, controlar y encarnar los fenómenos naturales.

Esta práctica se encuentra expresada en otros formatos escultóricos de orden público, por ejemplo, en las estelas. En un trabajo reciente, Ana García Barrios (2015) ha planteado que los gobernantes que pisan o se sientan sobre el Cocodrilo Venado Estelar en eventos de entronización aluden al episodio mítico de la decapitación de la criatura, a la destrucción del mundo y a la instauración de una nueva estructura del cosmos (ejemplos: Estelas 6, 11, 14, 25 y 33 de Piedras Negras y Estela 32 de Naranjo). Al utilizar este recurso dentro de los discursos de entronización se produce un vínculo entre ambos eventos, logrando de esta forma presentar al gobernante como el regente de un nuevo orden político y cósmico, jugando un rol activo en la perpetuación de la dinámica del cosmos.

Desde el período Preclásico Tardío y durante todo el Clásico los gobernantes y los antepasados mayas adquirieron gradualmente una dimensión sagrada y una serie de atributos sobrehumanos fundamentados en creencias religiosas, en su interacción con las entidades divinas y en su participación en los procesos míticos de generación y renovación del cosmos.

En ese sentido, concuerdo con los planteamientos de Helmke y Kupprat (en prensa) acerca de la adaptación de los mitos a las necesidades de quienes los controlan y repiten; práctica que, como hemos visto, resulta en un proceso de apropiación de una narrativa mitológica por parte de los grupos o los linajes en el poder. De esta forma, la manipulación de creencias míticas constituye una táctica efectiva para la legitimación del poder dentro de sociedades que, como la maya, fundamentan su aparato ideológico en la cosmovisión.

En conclusión, tanto el friso de Balamkú como los relieves de la Gran Acrópolis Central de El Mirador logran expresar claramente estas ideas acerca de la figura real a través de una variada gama de mecanismos y recursos, por lo que deben ser entendidos como la materialización de una ideología imperante y como elementos estratégicos destinados a generar una imagen y una identidad pública de los gobernantes y de los antepasados reales, con miras a justificar el orden social y sustentar así el poder político.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)