Introducción

El riesgo es un concepto utilizado en contextos científicos diferentes. Para los científicos sociales, como Beck, el riesgo es la antesala del desastre e involucra la probabilidad de sufrir daños y pérdidas en el futuro; mientras que los desastres, en consecuencia, se presentan cuando ya no se pueden evitar los daños y efectivamente estos ocurren.1 Una característica distintiva del riesgo -en la cual coinciden autores como Luhmann,2 Giddens3 y Beck4- es que la modernidad, derivada del uso de sistemas tecnológicos, ha dado paso a una nueva forma de riesgo. En palabras de Sauri,5 la tecnología tiene un papel dual, por un lado, es un elemento clave en las mejoras en el bienestar social, pero también es un elemento que genera riesgo a las personas y al medio ambiente.

En lo que concierne a las operaciones mineras, es a partir de la segunda mitad del siglo XX, que se presentan importantes innovaciones técnicas en el sector (e. g. modernos equipos de excavación, cintas transportadoras, gran maquinaria, uso de nuevos insumos y tuberías de distribución, etcétera). Esta modernización de la actividad elevó la productividad de la actividad al pasar de la explotación de vetas subterráneas a minas a cielo abierto y, con ello, al aprovechamiento de metales de baja ley.6 Como resultado la actividad prosperó expandiéndose a nuevos territorios y logrando que algunos yacimientos recuperaran su viabilidad técnica y económica, reabriendo la explotación de minerales. Así, para algunos países y regiones la minería ha significado un motor importante en el crecimiento de la actividad económica y en el bienestar de la población.7

A lo largo de su historia, la minería ha registrado múltiples accidentes tecnológicos; no obstante, desde mediados del siglo XX, la magnitud y recurrencia de tales incidentes han propiciado graves contingencias (e. g. contaminación, riesgo sanitario, conflictos socioambientales, damnificados, costos económicos, desplazamientos, entre otras), las cuales tienen su epicentro en comunidades y territorios vinculados a esta actividad. Particularmente, la fase de explotación de un yacimiento minero ―la cual se centra en la extracción, acopio, beneficio y transformación de los minerales― es una de las más riesgosas. De ahí que, los accidentes tecnológicos más comunes en las operaciones mineras han sido producto de fallas en las presas de relaves, inestabilidad en los botaderos de desmonte, accidentes de transporte de materiales, problemas con las tuberías, derrame de sustancias químicas, incendios y explosiones.8

Uno de los grandes desastres mineros más recientes en México, ocurrió el 6 de agosto de 2014, producto de una falla de tubería en una presa de relaves (i. e. presa de jales) de la Mina Buenavista del Cobre SA de CV, empresa subsidiaria de Grupo México (GM). El accidente provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado9 que contaminó los cuerpos de agua de las comunidades de la ribera del río Sonora, al noroeste de México. En atención al desastre las autoridades federales implementaron protocolos de atención para emergencias hidro-ecológicas, aplicó multas a la empresa minera y, a través de la creación del Fideicomiso Río Sonora, acordó con GM el resarcimiento de los daños ocasionados por el derrame.10

El desastre en el río Sonora, no solo ocasionó daños al ecosistema, pérdidas económicas a productores agropecuarios y comerciantes, así como a la salud de los pobladores de la región;11 sino que también evidenció el riesgo tecnológico en el que se encuentra inmersa la cuenca alta del río Sonora, sitio donde se ubica el depósitos cuprífero más grande de México y en donde se registra el resurgimiento de la minería de oro y plata, tanto a cielo abierto como subterránea.12 De modo que la población se halla en constante riesgo de desastres tecnológicos por la amenaza que representan las operaciones mineras, que ponen en riesgo a las comunidades y exponen a sus habitantes a nuevos desastres.

Si bien, a menudo las comunidades no son conscientes de los riesgos que les rodean, a seis años de este desastre socio-económico-ambiental en el río Sonora, podemos argumentar que la población ha asimilado esta experiencia, de la cual se puede hoy extraer una lección (i. e. una matriz narrativa), que inspire nuevas narraciones en caso de que un desastre similar ocurra.13 Bajo esta óptica, se desprendieron las siguientes preguntas de investigación: ¿De qué manera los pobladores construyen las narrativas del riesgo de la actividad minera en el río Sonora? ¿Cuáles son sus problemas, preocupaciones y temores, así como sus imputaciones de responsabilidad, sus visiones del pasado y del futuro y, sus acciones, en torno a los riesgos de la actividad minera en el río Sonora?

De esta manera, el objetivo principal del presente documento es abordar las narrativas del riesgo para un acercamiento a los problemas, preocupaciones y temores, imputaciones de responsabilidad, horizontes temporales (futuro/pasado) y acciones en relación con los riesgos de la actividad minera en las comunidades del río Sonora. Con lo anterior se busca entender la configuración diferenciada de los riesgos, los cuales están determinados por quiénes y cómo los definen, así como por el contexto desde el cual se llevan a cabo. Con tal propósito se emplea un enfoque cualitativo, apoyado en el análisis del discurso y, particularmente, en las narrativas de los pobladores, incluyendo la cartografía narrativa que ayuda a complementar y enriquecer los testimonios narrativos de los individuos.

Para recoger la información que permita sistematizar la experiencia del derrame en la comunidad, la estrategia metodológica se apoya en un taller de cartografía social con miembros de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y entrevistas abiertas a pobladores de las comunidades del río Sonora. Cabe resaltar que este artículo, es un subproducto de una investigación más amplia, por lo que las herramientas metodológicas referidas sirvieron también para el análisis de Orozco y Rodríguez,14 en donde se contrastan las percepciones de las vulnerabilidades frente a la minería (desde varias dimensiones), estableciéndose posturas entre expertos no científicos (i. e. autoridades, asociaciones civiles, organizaciones sociales, académicos) y legos (i. e. activistas y pobladores).

En cambio, este documento se centra en el conocimiento público, debido a que en la actualidad ya no es suficiente centrarse solamente en las medidas de las compañías mineras para la reducción de riesgo y la respuesta de emergencias, sino también abordar las narrativas del riesgo, a partir de la experiencia de los pobladores del río Sonora, frente a la actividad minera en general y a el derrame en particular; ya que el conocimiento del público acerca de las actividades mineras y los riesgos que se encuentran relacionados con estas actividades, resulta relativamente bajo.15 Así, en la segunda sección se discuten los enfoques teóricos de la sociedad del riesgo de Beck, Giddens y Luhmann; y de la teoría cultural de Douglas y Wildavsky. En la tercera sección se expone la estrategia metodológica de la investigación. Posteriormente, en una cuarta sección, se describen los elementos de diagnóstico de la región río Sonora, vinculados a los saberes comunitarios en la localización de los riesgos. La quinta sección contiene las configuraciones narrativas del riesgo que, mediante el análisis del discurso, permitieron identificar las tensiones, ambivalencias y conflictos, en el que se mueven los actores y sus discursos. Por último, se presentan la sección de conclusiones.

Los riesgos en la teoría social moderna y cultural

Para analizar la relación entre conocimiento del público y la percepción y la aceptación del riesgo de la actividad minera, se utilizó como base la teoría de la sociedad del riesgo y la modernización reflexiva de Beck, Giddens y Luhmann; además de la teoría cultural de Douglas y Wildavsky.16 En la teoría de la sociedad del riesgo y la modernización reflexiva llamó la atención los siguientes postulados que se tomaron como base para esta investigación.

Primero, Beck17 establece que los riesgos en la modernidad se desenvuelven en un mundo microscópico, invisible e imperceptible (e. g. virus, radiación, campos electromagnéticos, niveles elevados de arsénico en el agua, contaminación química, residuos de fitosanitarios en los alimentos, entre otros), en el que los seres humanos no perciben inmediatamente, por lo que la opinión experta científica es esencial. De ahí que el entendimiento y evaluación de los riesgos modernos estuviera dado por los expertos científicos, convirtiéndose en portadores de un “gran poder”.

Sin embargo, en la década de 1960, esta supremacía de los científicos empezó a cuestionarse debido al manejo inadecuado de las tecnologías que ocasionaron daños incalculables e irreversibles a la población y al medio ambiente (e. g. los accidentes de Three Mile Island, Chernóbil, Seveso, Bhopal y Exxon Valdez). Lo anterior generó un descontento generalizado ante la falta de confiabilidad sobre la información disponible, mediatizada por comunidades científicas, con intereses en juego, significando con ello un cambio en su rol tradicional.

Nos enfrentábamos así a lo que Beck18 llamó “modernidad reflexiva” en donde las instituciones (i. e. ciencia), en las que se basa la modernidad, son cuestionadas por la sociedad. Es decir, el principal argumento del sociólogo alemán es que las definiciones del riesgo están sujetas a las luchas de visiones de diversos actores y grupos de interés, donde la ciencia aparece como una más de estas. No es que los riesgos no puedan explicarse científicamente, es que existen otros discursos que también los sobredimensionan, los reducen o los niegan, dentro del marco de posiciones sociopolíticas. Esto, es uno de los elementos interesantes en la teoría de Beck: la dimensión política de la categorización de los riesgos, cuya “visión rompe con el punto de vista de que la determinación de los riesgos se realiza a través de la ciencia como primer paso y que el segundo es la información y la concientización de la sociedad”.19

Segundo, esta dimensión política del riesgo nos lleva a una parte esencial de los análisis de Beck: la distinción entre quienes toman las decisiones sobre los riesgos y quienes enfrentan las consecuencias de estas decisiones. Sin embargo, es Luhmann quien desarrolla a fondo esta distinción a través de la diferencia entre riesgo/peligro y no desde la aceptada distinción riesgo/seguridad,20 debido a que el autor encuentra a esta última insuficiente, ya que “al apostar por la ficción de la seguridad, impide observar la dinámica específica de los riesgos en la sociedad moderna”.21 Así, hablar de riesgo involucra hablar de futuro y hablar de futuro, inevitablemente, implica una situación contingente: no hay opciones cien por ciento seguras. Por lo tanto, Luhmann22 propone la distinción riesgo/peligro. En este sentido, se habla de riesgo cuando el daño es una consecuencia de la decisión y de peligro cuando el daño es provocado externamente. Dicho de otra manera, los riesgos se asumen, sin embargo, a los peligros se está expuesto.

Así, la distinción riesgo/peligro propuesta por Luhmann resulta pertinente para esta investigación debido a que permite realizar otro tipo de distinciones y atribuciones. La primera nos remite a la dupla pasado y futuro, es decir, en la evaluación del riesgo se parte de una maquinaría histórica, la cual no solamente nos habla de los riesgos que fueron aceptados o rechazados, sino también de la dependencia decisional del porvenir. La segunda, hace referencia a la distinción decisor y afectado; lo anterior implica replantear el problema de las relaciones de poder, oposición de intereses, conflicto de valores y dependencia sociales, lo cual es de extrema relevancia para la ponderación entre riesgo y peligro.23

En este aspecto, los ejes básicos en torno a los cuales se ordena el tema del riesgo coinciden con las dimensiones del sentido del propio Luhmann24 que son: 1) lo material (ego/alter); 2) lo temporal (futuro/pasado), y 3) lo social (decisión/no decisión). De esta forma,

[…] la primera corresponde a quién o quiénes definen y se ven afectados por los riesgos una vez que estos son identificados; la segunda sitúa los riesgos como presentes o venideros, y la tercera alude a quien toma las decisiones de actuar o no en respuesta a lo identificado como riesgo.25

Otra vertiente que va más allá de la ciencia como factor explicativo de los riesgos es la teoría cultural. Esta vertiente nos interesa debido a que su intención es indagar qué tipo de grupos se preocupan de unos determinados riesgos y por qué. Una de las coincidencias con Beck es que Douglas y Wildavsky establecen que el problema de los riesgos tecnológicos no se corrige mediante una transferencia de conocimiento experto a la gente, por lo que los autores están de acuerdo en considerar que la aceptación y la percepción del riesgo son temas complejos que involucran “dimensiones éticas, morales y de credibilidad institucional que pueden variar de sociedad en sociedad y entre los grupos de una misma unidad social”.26

Por esta razón, algunos análisis de la percepción del riesgo y sus niveles de aceptabilidad están fuertemente relacionados con la confianza entre el público y las instituciones; esto es, en un marco sociológico reflexivo como el de Wynne,27 es importante el contexto social e institucional en el cual se experimenta el riesgo a la hora de valorar las percepciones y entender los comportamientos de las personas que se sienten expuestas. Cabe señalar que, este marco se nutre de los aportes de Giddens,28 para quien los riesgos se definen socialmente a partir del grado de amenaza percibida hacia las relaciones sociales y prácticas cotidianas y no de acuerdo con las magnitudes numéricas de daños físicos. De ahí que, para Wynne un elemento clave sería el interés de las personas por mantener estilos de vida, vínculos con determinados grupos o identidades sociales. Es decir, lo que está en el fondo de la propuesta de Wynne es:

[…] dar cuenta de las racionalidades de la vida cotidiana desde las cuales los riesgos, actividades que los generan y las instituciones que los gestionan, son identificados y experimentados por la gente, así como las relaciones de confianza que existirían entre los actores locales y las organizaciones o instituciones que los construyen y gestionan.29

Precisamente, es a partir de este marco que se puede preguntar acerca de la confianza y su función en la sociedad, así como para interrogar sobre su importancia en la gestión de riesgos socioambientales. Para este artículo, la confianza se entiende como un mecanismo de reducción de complejidad, el cual se transforma en un sustento ante una sociedad que no puede obtener seguridades ni certezas.

Metodología

De acuerdo con Yin, el estudio de caso investiga un fenómeno contemporáneo, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes.30 El estudio podría tratarse de un único caso o de varios casos, “combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría”.31 Respecto a su propósito, las investigaciones pueden ser: a) descriptivas, si su intención es identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado, y b) exploratorias, si su intención es conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad del objeto de estudio.

Desde esta perspectiva, se eligió el caso de estudio del desastre ocasionado por el derrame de sustancias tóxicas de la mina Buenavista del Cobre, SA de CV en el río Sonora, ocurrido el 6 agosto de 2014, ya que: 1) es importante aportar, desde la sociedad de riesgo y las teorías culturales, lineamientos para describir y explorar los problemas socioambientales, propios de la modernidad; 2) debido a la falta de estudios que documenten no solo sobre los riesgos de la actividad minera en las comunidades del río Sonora, sino también por los pocos trabajos que han analizado la escala micropolítica de los desacuerdos intercomunitarios sobre la aceptación o el rechazo de la actividad minera, y 3) nos permite abordar las narrativas del riesgo a partir de la experiencia de los pobladores del río Sonora frente a la actividad minera en general y a el derrame en particular.

En relación con este último punto, el tiempo transcurrido, desde tal suceso, les ha permitido a las comunidades del río Sonora asimilar la experiencia, de la cual se puede extraer una lección. Si bien el análisis del discurso es la herramienta por excelencia para investigaciones de este tipo, en este estudio se emplearán las narrativas, para capturar la multiplicidad de voces de la política con relación a un tema controversial o que genera oposición,32 siendo esta una expresión mucho más específica de la enmarcada por el discurso. En este sentido, las narrativas son “percepciones o modos de explicación más específicos promovidos por un actor o un grupo de actores”.33

No obstante, en lo que respecta a las narrativas en casos de riesgo, se observa una propiedad fundamental identificada por Mairal:34 las narrativas de riesgo provienen de situaciones previas, que llegaron a conformar una experiencia asimilada de la cual se extrajo una lección. Esta lección viene a ser una matriz narrativa:

Que provee de conocimiento acerca de situaciones determinadas (un envenenamiento masivo, una epidemia de gripe, un terremoto, los accidentes de tráfico o una central nuclear, etc.) tendiendo así a su reproducción y que, con capacidad para mantenerse latente a lo largo del tiempo, puede reaparecer si hay nuevas circunstancias que lo promuevan.35

Con el concepto de matriz narrativa, el riesgo se entiende como una relación derivada de un vínculo narrativo;36 cuyo patrón narrativo se reproduce y se mantiene en la memoria colectiva y reaparece bajo una situación de riesgo semejante. En tal sentido, las narrativas del riesgo permiten un enfoque emic del riesgo, perspectiva que va de la mano con los planteamientos de Beck, así como de Douglas y Wildavsky, de no descartar injustificadamente formulaciones no probabilísticas del riesgo que hacen los legos o colocarlas por encima del conocimiento científico experto.37 Con ello, se pretende dar cuenta de que el riesgo no solo es una probabilidad, sino una construcción social y, en tal caso, la probabilidad puede estimarse narrativamente.

Para el análisis de las narrativas del riesgo, se parte de la descripción de la noción o percepción del riesgo de las personas que se consideran afectadas, la cual mantienen y reproducen en la comunidad. Al explorar las narrativas (i. e. la relación entre “objeto de riesgo” y “objeto en riesgo”) se recolectan las historias de conocimiento público (i. e. contadas por la población), atendiendo a su estatus organizativo resultante del derrame en el río Sonora. Con ello se identifican dos grupos: sociedad civil no organizada y organizada. La selección de los participantes se realizó a través del muestreo de conveniencia y de bola de nieve.

Para la población no organizada se eligió la entrevista como herramienta metodológica debido a su flexibilidad y a su efectividad para la obtención, en detalle, de las perspectivas y experiencias de los participantes a partir de sus propias normas, valores y lenguaje. Se realizaron entrevistas abiertas a ocho pobladores (Tabla 1) de los municipios de Banámichi, San Felipe de Jesús, Huépac, Aconchi, Baviácora y Ures, durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2019. La guía de entrevista se dividió en tres momentos: en el primero, se les pidió mencionar el significado que tiene la minería en el río Sonora, así como un balance de sus aspectos positivos y negativos. En el segundo, se indagó no solamente acerca de quién o quiénes deben tomar decisiones relacionadas con la minería, sino también la relación entre la confianza de la población y la actividad minera. En el tercer momento, se les preguntó sobre aspectos de los riesgos provenientes de la actividad minera y las vulnerabilidades en el río Sonora; retomándose solo a los primeros para el análisis de este trabajo.

Tabla 1 Perfiles de los pobladores entrevistados

| Clave | Sexo | Ocupación | Municipio |

|---|---|---|---|

| E. B | Mujer | Ama de casa | San José de Baviácora |

| R. T | Hombre | Agricultor | San José de Baviácora |

| D. A | Mujer | Ama de casa | San José de Baviácora |

| C. N | Mujer | Servidora pública | Aconchi |

| B. P | Hombre | Comerciante | San Felipe de Jesús |

| R. A | Hombre | Minero | Banámichi |

| M. A | Hombre | Jubilado | Huépac |

| C. C | Hombre | Ganadero | Ures |

Nota: Con el objetivo de respetar el anonimato, se omitieron sus nombres completos, asignándoles como clave las iniciales de sus nombres y apellidos. La edad de la mayoría de los entrevistados osciló entre los 40 hasta los 75 años (se optó por poner el rango de edad debido a que varios entrevistados se reservaron esa información). Fuente: elaboración propia.

En el caso de la sociedad civil organizada, se consideró a los activistas de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS). Los CCRS son una organización civil de carácter local que a partir del derrame “han mantenido actividades constantes para visibilizar la problemática y han realizado acciones de concientización en la zona afectada”.38 Por ello resulta interesante analizar cuál es la matriz narrativa de riesgo de la actividad minera que este colectivo ha construido y reproducido. Con este fin se planeó y desarrolló un Taller de Cartografía Social, que permitiera no solo una mirada geográfica del riesgo, más allá de los aspectos físicos del proceso cartográfico, sino que permitiera respaldar las narrativas de los activistas y recuperar la dimensión narrativa del mapeo;39 toda vez que la cartografía social permite un diálogo colectivo entre los participantes y una presentación oral de sus experiencias.40

La guía del taller quedó integrada por cuatro secciones: 1) introducción, para generar interés en los participantes; 2) desarrollo, en donde con la ayuda de un mapa base se les pidió a los participantes ubicar los recursos naturales de la región y su problemática, así como los proyectos, exploraciones y explotaciones mineras, e identificación de riesgos y vulnerabilidades; 3) propuesta común, construcción colectiva para identificar diferencias y consensos, y 4) conclusión, cerrando el taller con un “mapa común” con todas las opiniones y conocimientos de los participantes.41 Así, el Taller de Cartografía Social se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2018 en la comunidad de Huépac y tuvo una duración de dos horas. Sus participantes fueron seis pobladores (Tabla 2), miembros de los CCRS de los municipios de Aconchi y Huépac.

Tabla 2 Perfiles de los participantes al taller de cartografía social

| Clave | Sexo | Ocupación | Municipio |

|---|---|---|---|

| Participante 1 | Hombre | Comerciante | Aconchi |

| Participante 2 | Mujer | Profesora | Aconchi |

| Participante 3 | Mujer | Ama de casa | Aconchi |

| Participante 4 | Hombre | Ganadero | Huépac |

| Participante 5 | Hombre | Profesor | Huépac |

| Participante 6 | Hombre | Ganadero | Huépac |

Nota: Con el objetivo de respetar el anonimato, se omitieron sus nombres completos, asignándoles como clave participante 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La edad de la mayoría de los participantes osciló entre los 30 hasta los 75 años (se optó por poner el rango de edad debido a que varios participantes se reservaron esa información). Fuente: elaboración propia.

El “mapa común”, con el cual se concluye el taller, muestra las subjetividades de los riesgos frente a la minería, pero también es reflejo del territorio socialmente construido, es por tanto un mapa social; es decir el “mapa común” es un “discurso” que representan una forma específica de ver y entender el espacio con determinados propósitos. Para fines de este estudio, el mapa común se construye a partir de la recopilación de datos geográficos para capturar las características del lugar en donde pudieran emerger narrativas de riesgo. Posteriormente, estos se combinaron con los datos cualitativos georreferenciados que se recogieron de las narrativas expuestas por los participantes al taller y, finalmente, se empleó la simbolización cartográfica para representar visualmente una variedad de elementos narrativos asociados a sus ubicaciones en el espacio geográfico bajo análisis.

Del análisis de la información recolectada se obtienen las narrativas de los riesgos, ya que el taller de cartografía social y las entrevistas proporcionan elementos para un acercamiento a los problemas y miedos que percibe la población; además, permite indagar cómo son sus horizontes temporales (futuro/pasado) y cuáles son las acciones en relación con los riesgos de la actividad minera en sus comunidades. Para ello, se recurrió al análisis de discurso, pero considerándolo no como expresión, sino como práctica; así, esta estrategia discursiva nos permite acceder a las ambivalencias, tensiones y contradicciones en que se mueven los sujetos. Dicho de otra manera, al enfocar el análisis en los argumentos más frecuentes, se le da más peso a los legítimos.

Cartografía social en las comunidades del río Sonora

La región río Sonora

Se le conoce como región río Sonora a los municipios pertenecientes a la cuenca alta del río Sonora, situada en el centro-noreste del estado de Sonora, México, siendo el vertedero de la presa Abelardo L. Rodríguez, en el municipio de Hermosillo, el sitio de separación entre cuenca alta y cuenca baja.42 Sus vertientes hidrológicas más importantes son los ríos Sonora, Bacanuchi y San Pedro; y su orografía se conforma principalmente de sierras, lomeríos, valles y planicies.43

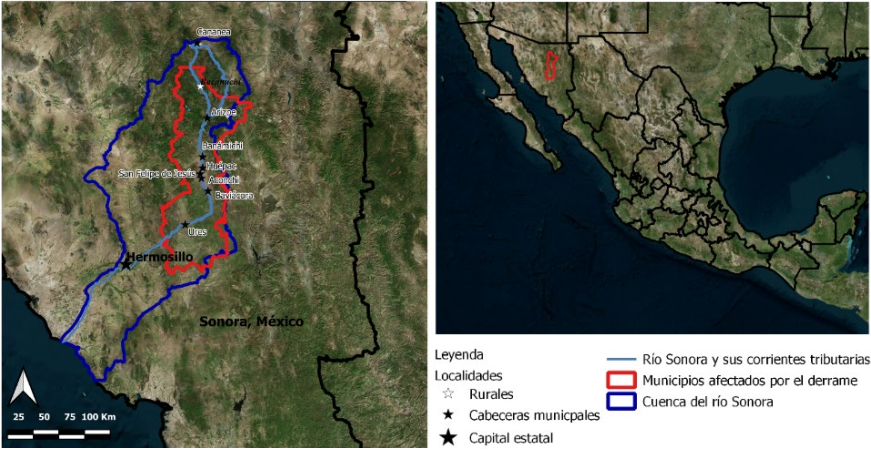

Dada la conformación de la cuenca del río Sonora, el vertido tóxico del derrame de 2014 fluyó desde las instalaciones de la mina “Buenavista”, en Cananea, por el arroyo Tinajas hacia el río Bacanuchi; al ser este un afluente del río Sonora la contaminación llegó también a los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures (siendo esta la zona afectada), para desembocar en la presa Ing. Rodolfo Félix Valdés en Hermosillo (Figura 1). Esta zona registró una población de 20 395 habitantes en 2015,44 dispersa en comunidades rurales, que en su mayoría se localizan sobre la carretera estatal No. 89, las cuales se ubican en municipios pequeños, tanto en términos demográficos como territoriales; registrando, en las últimas décadas, una expulsión de población.45

Fuente: elaboración propia con base en el Gobierno de la República 2015. Balances de las Acciones de Gobierno de la República en el Río Sonora, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/338881/05DP_RIO_SONORA_Balance_Anual_agosto2015.pdf (fecha de acceso: 18 de marzo de 2020).

Figura 1 Localización de la zona afectada por el derrame de lixiviados de cobre en el río Sonora, México (6 de agosto de 2014)

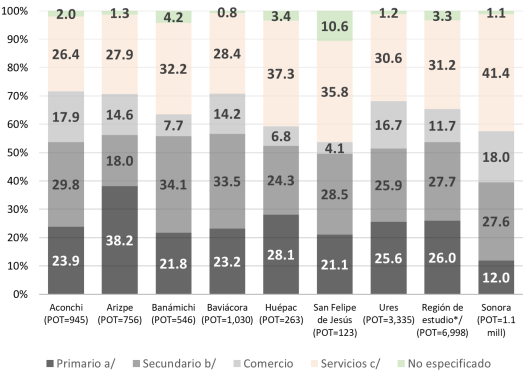

Las actividades productivas del sector primario y secundario son las de mayor importancia en la estructura ocupacional de los pobladores de la región de estudio (26.0 % y 27.7 %, respectivamente), situación contraria a la prevalencia de ocupación en actividades comerciales y de servicios que se observa en la entidad (18.0 % y 41.4 %, respectivamente) (Figura 2). Asimismo, se advierte que el sector primario es crucial para Arizpe (38.2 %), en contraste con Banámichi (21.8 %) y Baviácora (23.2 %), en donde el sector secundario es más importante (34.1 % y 33.5 %, respectivamente), incluso más que en la región de estudio (27.7 %) (Gráfica 1).

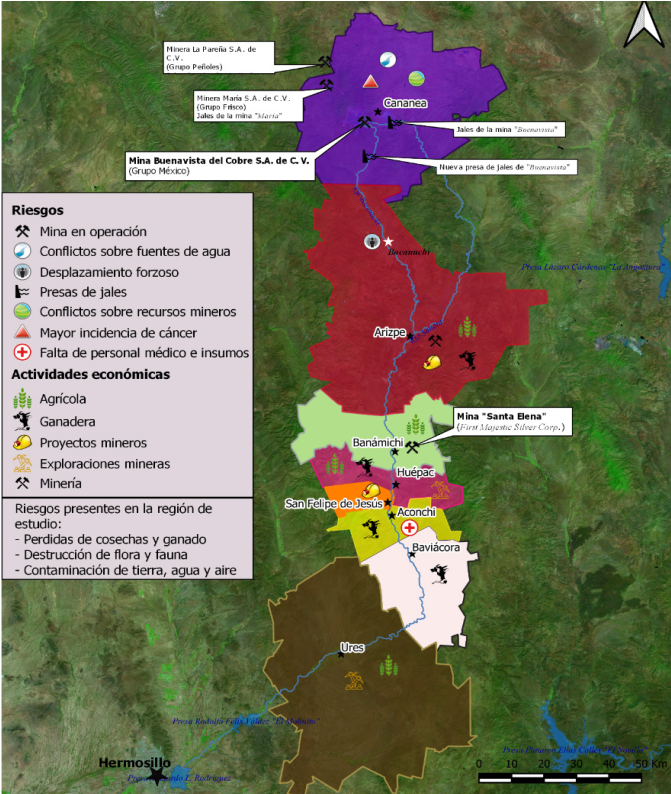

Fuente: digitalización del mapa común del Taller de Cartografía Social en el río Sonora. Huépac, Sonora, 12 de noviembre de 2018.

Figura 2 Mapa común Taller de Cartografía Social en el río Sonora

*/ Se refiere al promedio de los municipios que integran la región de estudio; POT refiere a la población ocupada total.

a/ Comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza.

b/ Se integra por: minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción.

c/ Comprende: transporte, gobierno y otros servicios.

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Estatal de Población (Coespo), “Inegi. Encuesta Intercensal 2015. Tabulados”, disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#Tabulados (fecha de acceso: 4 de noviembre de 2018).

Gráfica 1 Distribución porcentual de la población ocupada total (POT) por sector de actividad económica (2015)

En el caso de la ganadería y la agricultura, estas no han sido ajenas a la reestructuración productiva que, para sortear la crisis agropecuaria que enfrentan los productores, ha ocurrido en varias ocasiones.46 Actualmente, de acuerdo con la información del sector agropecuario, pesquero y acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARHPA),47 la ganadería sigue teniendo una importancia evidente en la región de estudio, al considerar que una buena parte del suelo está dedicada a ella. Los municipios con mayor extensión de suelo para uso ganadero, principalmente agostadero, son Ures (300 638 hectáreas) y Arizpe (302 008 hectáreas) (Tabla 3).

Tabla 3 Uso del suelo en actividades agropecuarias en municipios del río Sonora (superficie en hectáreas)

| Municipio | Superficie total | Uso agrícola | Uso ganadero | Otros usos agropecuarios | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Total | 875 122 | 100.0 % | 12 632 | 1.4 % | 852 600 | 97.4 % | 9 890 | 1.1 % |

| Aconchi | 36 796 | 4.2 | 1 051 | 2.9 | 35 165 | 95.6 | 580 | 1.6 |

| Arizpe | 307 317 | 35.1 | 2 428 | 0.8 | 302 008 | 98.3 | 2 881 | 0.9 |

| Banámichi | 80 770 | 9.2 | 1 153 | 1.4 | 78 278 | 96.9 | 1 339 | 1.7 |

| Baviácora | 84 195 | 9.6 | 908 | 1.1 | 81 674 | 97.0 | 1 613 | 1.9 |

| Huépac | 42 192 | 4.8 | 820 | 1.9 | 40 545 | 96.1 | 827 | 2.0 |

| San Felipe de Jesús | 15 138 | 1.7 | 296 | 2.0 | 14 292 | 94.4 | 550 | 3.6 |

| Ures | 308 714 | 35.3 | 5 976 | 1.9 | 300 638 | 97.4 | 2 100 | 0.7 |

Fuente: elaboración propia con información de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), “Sistema de consulta electrónica de la Oficina de Información Agropecuaria y Pesquera del Estado de Sonora (OIAPES)”, disponible en http://oiapes.sagarhpa.sonora.gob.mx (fecha de acceso: 11 de febrero de 2021).

El turismo, por otra parte, es un fenómeno contemporáneo, como resultado de la búsqueda de actividades alternativas a las agropecuarias, que aprovecha el potencial de recursos, tanto naturales como históricos y culturales. Algunos puntos importantes para el turismo son las aguas termales en el municipio de Aconchi, aunque no es el único con este tipo de atracción natural; además, la visita a edificaciones antiguas y el disfrute de los productos elaborados localmente son actividades turísticas que realiza la población de regiones vecinas y algunos turistas provenientes de Estados Unidos. Por último, es importante mencionar que el turismo se da a pesar de la ausencia de infraestructura que se tiene en la región, pues esta se encuentra principalmente concentrada en las zonas urbanizadas e industriales y de alto nivel de desarrollo en la entidad.48

En lo referente a la minería, la parte alta del río Sonora es rica en yacimientos minerales, siendo el cobre uno de los principales metales extraídos y cuyo proceso requiere de grandes presas de jales para el depósito de lixiviados;49 también se realizan extracciones de plata, oro, plomo y molibdeno. La mina Buenavista del Cobre SA de CV, empresa subsidiaria de Grupo México, posee uno de los yacimientos a cielo abierto más grandes del mundo, con más de un siglo de explotación, el cual se localiza al sur del municipio de Cananea, muy cerca de su límite con Arizpe.50 Según datos de la Cámara Minera de México (CAMIMEX),51 se han registrado cambios importantes en el ranking nacional de producción minera en el periodo de 2010 a 2017: Sonora ha escalado del segundo al primer lugar (58.9 %) como productor de cobre en el país, pasando del 10.9 % al 58.9 % de la producción nacional de este mineral, ocupando además los lugares 10 y 22 en producción de plata y oro, respectivamente.

En relación con la extracción de oro y plata, río abajo se encuentra la mina subterránea Santa Elena, operada por Nusantara de México SA de CV y propiedad de la canadiense First Majestic Silver Corp., ubicada en el municipio de Banámichi. De acuerdo con la CAMIMEX,52 la mina “Santa Elena” pasó, de 2010 a 2017, del lugar 60 al 19 como productor de plata y de la posición 39 a la 25 en oro. Asimismo, el corporativo canadiense planea incrementar su producción con la explotación de las vetas exploradas en los proyectos de “El Ermitaño” y “El Gachi” que se extienden más allá de los límites sur y norte, respectivamente, de “Santa Elena”, extendiéndose considerablemente hacia el municipio de Arizpe.53 También en esta zona se encuentra en fases avanzadas de exploración la mina “Las Chispas” (yacimiento de oro y plata), cuyo interés de explotación fue adquirido por este corporativo canadiense.54 También en fase de exploración se encuentra el proyecto “San Felipe” (yacimiento de zinc, plomo y plata) en San Felipe de Jesús, derechos adquiridos por la canadiense Premier Gold Mines Ltd., que cuenta con una mina en operación cerca de esta zona.55

La región de estudio presenta heterogeneidades interesantes, sobre todo en el extremo sur y norte. Por ejemplo, el municipio de Ures, en el extremo sur, es el de mayor tamaño y concentra el 43 % de la población,56 pero este se encuentra alejado del resto de las comunidades y de los yacimientos mineros. Mientras que Arizpe, en el extremo norte, es un municipio con tradición minera, cercano a Cananea, pero alejado del resto de la zona de estudio. En cambio, en la parte media de la zona de interés (i. e. Baviácora, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús y Banámichi), las comunidades están conectadas por carretera, a tiempos muy convenientes, siendo el mayor de estos el de 35 minutos para viajar de Baviácora a Banámichi.

Percepciones sobre riesgos en las comunidades del río Sonora

A partir del Taller de Cartografía Social se realizó un acercamiento a las percepciones sobre “el objeto de riesgo” y “el objeto en riesgo”. A tal efecto, en el “mapa común” los participantes localizaron como importantes los siguientes recursos naturales: tierras aptas para ganado, tierras aptas para la agricultura y fuentes de agua (Figura 2). Sin embargo, se consideraron las fuentes de agua y los recursos mineros como los generadores de problemas en las comunidades del río Sonora, situando la fuente del conflicto en el municipio de Cananea, ya que es ahí donde inicia la cuenca, “donde nace el agua”. Al respecto, durante el taller se reflexionó sobre el volumen de agua concesionado a la minería, señalándose que, si bien el problema de sobre extracción se genera en Cananea, la mina “Santa Elena” en Banámichi, también está extrayendo mucha agua.57

En relación con los recursos mineros, los participantes al taller mencionaron la venta o renta de la tierra ejidal, posicionando así narrativas que dan cuenta de los conflictos entre los miembros de la comunidad. Dichos conflictos se manifiestan, principalmente, en las asambleas ejidales, cuando se tratan temas relacionados con la venta o renta de terrenos ejidales para la minería. A su vez, los participantes al taller consideran que es en este espacio en donde se pueden dar actitudes de defensa hacia el avance de la minería en sus territorios, además de la importancia de que los ejidatarios tengan acceso a la información necesaria y un mayor nivel de preparación profesional.

Posteriormente, se les pidió a los participantes localizar en el mapa los espacios donde se desarrolla la ganadería, la agricultura y la minería; se eligieron estas actividades económicas porque son las que prevalecen en la región. El principal sector de actividad económica para los pobladores de la región es el agropecuario, básicamente actividades ganaderas y agrícolas, las cuales forman parte de la historia e identidad de la región. No obstante, con el paso del tiempo, han ganado importancia otras actividades como la minería, el turismo y el comercio.58 Sin embargo, los participantes al taller reflexionaron respecto a la variedad de actividades que se realizaban en torno al río, no solo agrícolas y ganaderas; tales como las actividades recreativas y el turismo, las cuales ―debido al derrame― ya no se realizan.59

Con respecto a la ganadería y la agricultura, los participantes comentaron que en todos los ejidos se llevan a cabo ambas actividades económicas, pero al ubicarlas en el mapa, ellos reflexionaron acerca de en cuáles municipios se cuenta con mayor hato ganadero y terrenos agrícolas. A partir de lo anterior, los participantes definieron como municipios ganaderos a Huépac, Aconchi y Baviácora; mientras que los municipios de Arizpe, Ures, Banámichi y Huépac fueron clasificados como agrícolas (Figura 2). En relación con la minería, los participantes identificaron a Cananea, Banámichi y Arizpe como municipios mineros (Figura 2).

Después de tener un panorama general sobre el significado que los participantes les dan a sus recursos naturales, la siguiente tarea del Taller de Cartografía Social fue reflexionar sobre los riesgos de la actividad minera. Como punto de partida se les pidió localizar en el “mapa común” los espacios donde se ubican los proyectos, exploraciones y explotaciones mineras. Los proyectos mineros los localizaron en Arizpe y San Felipe de Jesús, las exploraciones en Huépac y Ures, mientras que las explotaciones en Cananea y Banámichi (Figura 2).

A continuación, se les solicitó a los participantes ubicar en el “mapa común” los riesgos provenientes de la actividad minera. En términos generales, los participantes ubicaron que la contaminación de tierra, agua y aire, así como la destrucción de flora y fauna, son “daños” presentes, como consecuencia del derrame, en todos los municipios de la región del río Sonora; mientras que la pérdida de cosecha y ganado la localizaron en la ribera del río Sonora (Figura 2). También identificaron afectaciones a la salud de los pobladores como un problema grave en toda la región; sin embargo, señalaron a Cananea como el lugar donde se registran las mayores incidencias de cáncer.

Finalmente, la narrativa de riesgo asociada a un desplazamiento forzoso en Bacanuchi (comunidad en el municipio de Arizpe y la primera afectada por el derrame de 2014), emergió durante el taller. Al referirse a la nueva presa de jales de la mina “Buenavista”,60 los participantes del taller señalaron:

Participante 1: […] Desplazamientos forzosos. Nada que la gente se está yendo voluntariamente, pobladores de Bacanuchi lo están diciendo: nos estamos yendo porque nos va a comer el veneno aquí. Pero, no porque se quieran ir, quién en su sano juicio se va a querer ir del lugar donde están nuestros ancestros.

Participante 4: Y es lo que quiere la mina, que nos salgamos de aquí para que pueda trabajar libremente, a gusto.61

Configuración narrativa del riesgo

El análisis de este apartado se basó en el reconocimiento de las principales categorías y esquemas simbólicos del Taller de Cartografía Social y de la aplicación de las entrevistas. A partir de lo anterior, fue posible acceder a la configuración narrativa del riesgo en las comunidades del río Sonora, la cual se centró en la búsqueda de tensiones y conflictos en el que, precisamente, se mueven los actores y sus discursos. Para ello, a través del software NVivo 12, se identificaron 54 referencias, las cuales están contenidas en 17 nodos (Gráfica 2).

Fuente: elaboración propia con información del Taller de Cartografía Social, Huépac, 12 de noviembre de 2018 y de las entrevistas abiertas a pobladores del río Sonora, 14, 15 y 16 septiembre de 2019. Análisis de discurso y procesamiento con el software Nvivo 12.

Gráfica 2 Codificación por categorías del sistema discursivo de los pobladores del río Sonora, de acuerdo con el porcentaje de cobertura

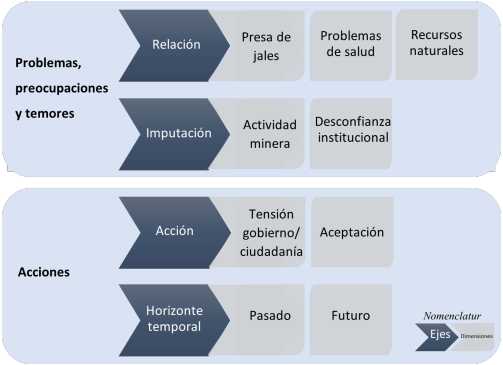

Las principales categorías del sistema discursivo de los entrevistados y participantes al taller, identificadas en función del porcentaje de cobertura (Gráfica 2), fueron: a) temor a las presas de jales (15 %); b) problemas de salud (13 %); c) contaminación agua y aire (11 %) y d) desconfianza institucional (11 %). Estas categorías se (re)clasificaron siguiendo las dimensiones propuestas por Vallejos-Romero y Garrido,62 las cuales identifican los siguientes cuatro ejes para el análisis: relación, imputación,63 acción y horizontes temporales64 (Figura 3).

Fuente: elaboración propia a partir del esquema de Arturo Vallejos-Romero y Jaime Garrido, “Las narrativas del riesgo en la Patagonia chilena”, Perfiles Latinoamericanos 27.53 (2019): 1-23. doi: 10.18504/PL2753-015-2019.

Figura 3 Matriz narrativa de riego en comunidades del río de Sonora

De los problemas, preocupaciones y temores

En la Figura 3, la primera sección titulada problemas, preocupaciones y temores, vincula a los ejes de análisis de relación e imputación. Así, en el eje de relación, se manifiesta el discurso sobre cuáles son los problemas, preocupaciones y temores de los entrevistados y participantes al taller de cartografía social en su comunidad. Estos se vinculan a palabras como: presas de jales, problemas de salud y recursos naturales. A continuación, se comentan cada uno de estos.

Presas de jales.65 La peligrosidad de una presa de jales mineros se asocia con la toxicidad del residuo, el volumen almacenado y su ubicación geoespacial dentro de la cuenca.66 Así, a partir de la revisión de diversos trabajos sobre la región del río Sonora, se identificaron varios estudios67 que destacaban, desde hace tiempo, la baja capacidad de almacenamiento y la falta de impermeabilización de la presa de jales de la mina “Buenavista”. En este aspecto las prácticas discursivas de los entrevistados y de los participantes al taller posicionaron narrativas que dan cuenta de algunas de estas problemáticas y del temor por las presas de jales en el río Sonora, debido a que no saben cómo están construidas, considerándolas una bomba de tiempo y una situación de la cual nada, ni nadie, les garantiza que otro derrame no vuelva a ocurrir. Al respecto se señaló que, “ese es el problema, quién sabe cuándo vaya a ver, ponle, un descuido humano o simplemente por la naturaleza, que llegue a llover mucho y el represo se desborda”.68

-

Problemas de salud. La narrativa se enmarca a través de una preocupación por la alta incidencia de cáncer en la región, esta preocupación se presenta por la falta de certeza de que los pobladores del río Sonora se encuentren sanos, después del derrame. Además, también se observa un reforzamiento de este discurso, al registrarse un empalme entre la incertidumbre por la salud de los pobladores, exacerbada a raíz del derrame y la falta de médicos e insumos (e. g. medicamentos y equipos médicos) en los centros de salud en municipios como, por ejemplo, Aconchi.

Si bien durante los primeros meses de la contingencia socioambiental en el río Sonora, se instaló en el municipio de Ures la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en el Estado de Sonora (UVEAS) para el monitoreo de la seguridad sanitaria en la zona,69 a saber de los activistas de los CCRS, muchos de los atendidos por el UVEAS han abandonado su tratamiento “algunas [personas] han desechado los tratamientos, testigos mías, por lo caras [de las medicinas], porque se comprometieron a llevarlas [a Ures] y traerlas [a su lugar de residencia] y las dejaron abandonadas”.70 Asimismo, los planes de construcción de una nueva UVEAS para el seguimiento de la población en riesgo durante 15 años fue cancelado, toda vez que el Fideicomiso se declaró extinto en febrero de 2017 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).71

-

Recursos naturales. En relación con los recursos naturales la situación se resume a que un “medio ambiente sano debe ser prioritario para la supervivencia de las personas”.72 Así, los problemas con los recursos naturales que fueron exteriorizados por los entrevistados y los participantes al taller fueron, particularmente, el agua y el aire, identificando a la actividad minera como la causante de la escasez de agua y la contaminación del aire. En relación con el recurso agua, se señaló una fuerte problemática: por un lado, la mina “Buenavista” en Cananea, extrae volúmenes considerables de agua que deja con escasez de este líquido a las comunidades río abajo; mientras que otras explotaciones mineras -como la mina “Santa Elena”- y las cada vez más numerosas exploraciones mineras en la región agravan el problema de la escasez de agua.73

Por otro lado, en un sitio minero las principales rutas de exposición pueden ser las partículas suspendidas en el aire, la contaminación puede producirse por el polvo que genera causando, particularmente, trastornos respiratorios de las personas y de asfixia de plantas y árboles.74 De esta manera, un poblador comentó que en su municipio (Huépac) tienen una mina de silica; en un principio la comunidad no quiso cederle tierras a la empresa; no obstante, un poblador le vendió un terreno, por lo que en la tarde, el entrevistado puede ver el polvo que arroja la mina de silica, “el cual cae en las ramas de los mezquites, no respiran y ya se secan por el polvo que sueltan”.75

Lo anterior resulta interesante porque nos permite observar las diferentes experiencias y expectativas, que suelen ocurrir con la expansión minera en las comunidades, las cuales pueden provocar un aumento de los niveles de conflicto en las poblaciones. “Estos conflictos no sólo enfrentan a opositores y defensores, sino que también surgen cuando los distintos grupos tratan de obtener sus propios beneficios de la expansión minera”.76 En este aspecto, Horowitz77 establece que hay una variedad de estudios que han aportado importantes conocimientos sobre las múltiples formas de resistencia hacia el desarrollo industrial y sus agentes. Sin embargo, son pocos los trabajos que analizan la escala micropolítica de los desacuerdos intercomunitarios sobre la aceptación o el rechazo del desarrollo industrial. Quienes han realizado estos análisis subrayan que las comunidades están lejos de ser homogéneas en sus interpretaciones y respuestas al desarrollo industrial. Esto mismo lo podemos analizar en nuestro caso de estudio; no obstante, esta idea la retomaremos más adelante, cuando desarrollemos el apartado de la aceptabilidad de la minería.

Ahora bien, en cuanto al eje de imputación, como se aprecia en la Figura 3, las categorías presas de jales, problemas de salud y recursos naturales apunta a quién y desde dónde se concede la responsabilidad de tales situaciones en el río Sonora; es decir, a quién o quiénes se les imputa tal responsabilidad. En consecuencia, nuestros entrevistados y participantes al Taller de Cartografía Social señalan a la actividad minera y a la desconfianza en las instituciones de gobierno como los causantes de los problemas, preocupaciones y temores que ellos perciben.

En relación con la desconfianza institucional, Wynne establece que existen dos aspectos relevantes para comprender la construcción y percepción social de riesgos: la confianza y la comunicación del riesgo.78 En este trabajo, se ha señalado que la confianza se entiende como un mecanismo de reducción de complejidad, que tiene las características de sustento para cualquier acción a futuro. Cuando este sustento se pierde, tienden a cuestionarse las acciones y capacidades institucionales por parte de la sociedad, llevando a una pérdida de la confianza y la credibilidad.

En este sentido, los entrevistados y los participantes al taller incluyen en sus narrativas de riesgo la desconfianza institucional, debido al desastre socioeconómico y ambiental ocurrido tras el derrame en el río Sonora, en el que los actores al asimilar esta experiencia involucraron algunos juicios de la calidad sobre las instituciones. La desconfianza de las instituciones aparece asociada con: 1) la percepción de que estas tienen oscuros intereses o vínculos con el poder económico y político; 2) la falta de información que deben proveer; 3) una reacción tardía durante el derrame, por parte del gobierno y sus instituciones, así como de la empresa minera Buenavista del Cobre, generando sentimientos de inseguridad y apatía, y 4) la corrupción percibida a través de acciones de gobierno en relación con la entrega de apoyos del Fideicomiso Río Sonora,79 la creación de la Zona Económica Especial Río Sonora,80 y la operación del Fondo Minero.81

De las acciones

La segunda sección de la Figura 3, referida a las acciones, enlaza los ejes de acción y horizontes temporales. En ella se despliega una posición discursiva que expresa lo qué hacen nuestros entrevistados y participantes frente a lo diagnosticado como problemas, preocupaciones y temores. El eje de acción se articula por: a) tensión gobierno y ciudadanía, y/o b) aceptación. A continuación, se ofrecen los elementos base del argumento.

-

Tensión gobierno y ciudadanía. En la narrativa emergen voces que se reconocen como agentes frente a la expansión minera en sus territorios, siendo la consulta pública la instancia que les permitiría incidir sobre las situaciones de riesgo en su comunidad: “Se ganó un derecho a la consulta, y precisamente estamos cargando todas nuestras fuerzas en Bacanuchi porque no queremos una consulta simulada […]”;82 refiriéndose a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ampara a la comunidad de Bacanuchi contra la construcción de la nueva presa de jales de “Buenavista” y la violación del derecho de participación informada.83

A su vez, en esta dimensión se observan tensiones, entendidas como las oscilaciones y ambivalencias del discurso; y se refieren a las acciones que deben prevalecer: las de las autoridades o las de la comunidad. Para algunos, son los ciudadanos quienes deben poner reglas estrictas a las empresas mineras que quieran explotar yacimientos en sus territorios. Otros participantes señalaron que deben ser las autoridades las que deben vigilar a las empresas: “El gobierno tiene que manejar todo lo que tiene que ver con la minería. Que no le deje al dueño de la mina el mantenimiento de ellas. El gobierno tiene que meterse a regular”.84

-

Aceptación. Otra forma de entender las respuestas sociales ante un riesgo es mediante la contrastación permanente entre daños y beneficios. Así, las personas tendrán un nivel aceptable de riesgo cuantos más beneficios genera una actividad85 y, por el contrario, al suceder contingencias que evidencian los grandes impactos ambientales producto de la minería, falta de participación y/o la desconfianza hacia el Estado y las empresas mineras, entre otros, la resistencia de las comunidades frente a esta actividad económica tiende a aumentar.86 En esta dimensión, los entrevistados y los participantes al taller interpelaron discursos ambivalentes relacionados con los factores tanto positivos como negativos de la actividad minera. Es decir, por un lado, indicaron precariedad de los empleos a los cuales pueden acceder y, por el otro, aludieron a la mejora económica de la comunidad, visualizada a través de las altas expectativas de empleo que crea la minería en una región, como la del río Sonora, con pocas oportunidades laborales.

A esta ambivalencia de discurso, también se suma que, por un lado, los entrevistados y los participantes expresaron que no necesitan la minería en su región y, por el otro, establecen cuáles son los aspectos que les permitiría aceptar el riesgo; entre estos últimos se señalan: a) que las concesiones entregadas a las empresas mineras no fuesen de 30 años; b) un reglamento de seguridad; c) establecer reglas estrictas por parte de la comunidad, y d) tener acceso a la información. Por ejemplo, los participantes señalaron que: “Las mineras deben de interactuar con la comunidad a través del acceso a la información, sobre cómo está actuando [la empresa minera], en cuanto a las políticas de cuidado ambiental y de salud”.87

Al principio de este apartado, se señaló, siguiendo a Horowitz, que las comunidades difícilmente suelen ser homogéneas en sus interpretaciones y respuestas al desarrollo industrial.88 Lo anterior los podemos visualizar en nuestro caso de estudio a partir de que se constataron ambivalencias en las narrativas de los actores sobre la minería, en la que por momentos expresan temor y conflicto, con sentimientos de agravio y decepción y, en otros, manifiestan oportunidad y expectativas. Por ello, no se puede evitar recordar ciertas reflexiones de Bebbington, Hinojosa, Humphreys, Burneo y Warnaars, los cuales establecen que existen dos palabras que definen la minería a gran escala y el desarrollo: contencioso y ambiguo.

Contencioso porque la minería ha tenido efectos sociales, medioambientales y económicos adversos para muchos, pero sólo beneficios significativos para unos pocos; ambigua por la sensación permanente, tanto entre las poblaciones locales como entre los profesionales del desarrollo, de que tal vez la minería podría contribuir mucho más.89

Así, ante la coexistencia de estos sentimientos divergentes sobre la minería y sus impactos humanos y medioambientales, se debe reconocer y comprender los deseos y acciones altamente diferenciados de todos los actores y, en particular, reconocer las diversas posiciones e intereses que pueden existir dentro de las comunidades y dentro de las empresas y los Estados.

En relación a los horizontes temporales, cabe recordar que la temporalidad es una de las tres dimensiones de sentido de Luhmann, la cual está delimitada por la distinción pasado y futuro, toda selección actual pugna con los horizontes temporales, tanto de las selecciones pasadas como de las futuras posibles.90 Por ende, el cálculo del riesgo es parte de una maquinaría histórica que se refleja en los horizontes temporales de pasado y futuro, en la que no solamente se “sigue aferrado demasiado tiempo a los riesgos que fueron determinados o rechazados”;91 sino también, a la dependencia decisional del porvenir, mediante la distinción probable/improbable. Lo anterior se ilustra a continuación:

Participante 1: [...] pero el derrame de la mina en Cananea viene de muchos años para atrás […], a lo mejor nosotros no alcancemos a averiguarlo, pero […] esos niños van a estar diciendo: oye en el 14 [refiriéndose al año 2014] hubo un derrame, lo mismo que estamos platicando de los otros derrames que nunca se documentaron ¿por qué no se documentaron? Porque no había tecnologías, si en este derrame no hubiera visto estas tecnologías del internet, seguramente estaríamos sin aviso.

Participante 2: Seguramente hubiera pasado como pasaron los otros.

Participante 1: Los otros pasaron como decimos por aquí…

Participante 3: Como leyendas.92

En tal sentido, la configuración narrativa de nuestros participantes y entrevistados se enfoca en ver el pasado con nostalgia. Así, por ejemplo, la autosuficiencia alimentaria era el rasgo que distinguía a los habitantes del río Sonora, caracterizada por la siembra de frijol, papá, maíz, caña, camote, sandía, verdolagas, quelites, berros, cebolla. Sin embargo, esta práctica ha desaparecido paulatinamente, debido a la intensificación de la ganadería de exportación, la cual cambió la vida de las comunidades al perder la capacidad de utilizar sus tierras y sus recursos naturales para autoabastecerse de alimentos,93 así como al miedo de consumir estos alimentos por considerarlos contaminados a raíz del derrame. Específicamente los participantes señalaron lo siguiente:

Participante 1: […] no se ha mencionado algo muy importante que es la autosuficiencia alimentaria. […] hace mucho tiempo que no veo frijol, maíz muy poco […]. Si lo mejor está en lo natural, qué tenemos que hacer con latas de elotes contra unas ricas verdolagas, quelites.

Participante 4: No hay [verdolagas, quelites, berros, etc.] o te da miedo consumirlos.94

Adicionalmente, los entrevistados hacen referencia a que, anteriormente, conocían a todos sus vecinos; pero, en la actualidad esto se dificulta debido a la llegada de gente nueva para trabajar en la mina “Santa Elena”, en Banámichi.95 Si bien esta mina ha traído ciertos beneficios económicos en la región, también se observaron indicios de que el capital minero está alterando las relaciones sociales tradicionales (i. e. conocimiento colectivo del otro), así como la aparición de una nueva sociabilidad, definida por los fenómenos de diversidad, segmentación y exclusión.

Por ejemplo, Sincovich, Gregory, Wilson y Brinkman realizan un estudio en comunidades mineras de Queensland, Australia, en el que los residentes se quejan de la poca participación e integración comunitaria de los trabajadores mineros que vienen de fuera.96 A lo anterior se suma que, a partir de 1980, en la región del río Sonora, se registran tasas de crecimiento demográficas negativas. Esta situación es percibida actualmente por los pobladores de la siguiente manera: “[...] San José Baviácora se está quedando como el ranchito de Huépac, puro viejito, se ve muy feo que en la escuela no haya niños, es una soledad”.97

Ante ello nos encontramos, probablemente, frente a lo que Petrokova, Lockie, Rolfe y Ivanova llaman un crecimiento demográfico atípico, en el que la población permanente es suplantada por una población de trabajadores itinerantes.98 El siguiente comentario es de un trabajador de Banámichi que da cuenta sobre esta situación: “Muchos [vecinos de la comunidad] ya no están aquí, se van al otro lado [a Estados Unidos], prefieren rentar sus casas para el personal de la mina [Santa Elena]”. Debido a lo cual se establece que las comunidades del río Sonora se encaminan a vivir un proceso de sociabilidad liviana y de capital social frágil, siendo fenómenos que deben ser rescatados a profundidad en próximas investigaciones.

Por otro lado, para los participantes y entrevistados, el futuro se vislumbra con temor ante: a) el riesgo de otro derrame; b) las expectativas por problemas de salud en los niños, y c) la nueva forma, a cielo abierto, de explotación minera, considerando menos riesgosa la minería vieja, la cual trabajaba sin químicos. Particularmente, los participantes mencionaron que:

[…] el problema que le vemos a las que se van a abrir [a las nuevas minas], es que la mayoría ya son minas viejas y la nueva forma de extracción mineral, ese es el problema, el uso de tanto químico que a dónde va a ir a dar, pues viene a dar al río, el temor que tenemos es la forma de explotación de la mina.99

Conclusiones

Esta investigación aborda un caso de estudio donde sucedió un desastre ocasionado por la mina Buenavista del Cobre. Por lo que su objetivo fue (re)construir la experiencia que los pobladores han asimilado, tras el derrame de lixiviados de cobre en el río Sonora, ocurrida el 6 de agosto de 2014, a través de la aplicación de un taller de cartografía social y la realización de entrevistas a miembros de las comunidades del río Sonora.

Si bien, el presente documento se centra en las narrativas del riesgo de algunos pobladores, lo cual no nos permite hacer generalizaciones de los resultados, se reconoce que es un buen punto de partida para estudiar, desde la sociedad de riesgo y las teorías culturales, problemas socioambientales propios de la modernidad. Asimismo, nos da paso a problematizar la percepción del riesgo, a partir de, por un lado, establecer que las comunidades del río Sonora están lejos de ser homogéneas en sus interpretaciones acerca de la expansión minera en sus territorios. Lo anterior lo observamos a partir de las tensiones y ambivalencias en las cuales se mueven los actores y sus discursos, particularmente entre las acciones de las autoridades y los ciudadanos, así como entre las acciones para la aceptación de las actividades mineras en río Sonora.

Por el otro, nos dimos cuenta de que la desconfianza institucional percibida por los pobladores del río Sonora empezó a tomar relevancia en la investigación. Así, el proceso de asimilación de la experiencia del derrame, involucró algunos juicios de la calidad de las instituciones (i. e. asociada a la falta de información y a una reacción tardía durante el derrame, por parte del gobierno y la empresa minera). Por todo esto, se considera que la confianza es vital para enfrentar la complejidad social y la contingencia. Ante ello, surge el interés por abordar a profundidad las relaciones de confianza entre el público y las instituciones a cargo de la seguridad para, posteriormente, indagar sobre su importancia en la gestión de riesgos tecnológicos.

Finalmente, cabe comentar que hubo un elemento que no se consideró en la investigación, pero que emergió en el trabajo de campo como fue el impacto económico y social de la mina Santa Elena, ubicada en el municipio de Banámichi. Si bien la mina ha traído ciertos beneficios económicos en la región, también ha introducido ciertos problemas sociales en las comunidades, por lo que se establece que estas se encaminan a vivir un proceso de sociabilidad liviana y de capital social frágil, siendo una hipótesis que debe ser contrastada en próximas investigaciones.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)