En México se tiene consignada una tercera parte de los encinos del mundo, aproximadamente; es decir, 161 especies, de las cuales 109 son endémicas por lo que el país es considerado el mayor centro de diversidad de Quercus (Valencia-Á. y Gual-Díaz, 2014; Wehenkel et al., 2017). Estos se distribuyen en un intervalo altitudinal amplio, de 0 a 3 100 m (Rzedowski, 1978) y conforman bosques de encino, encino-pino y pino-encino en los climas templado, cálido y semihúmedo (Rodríguez y Romero, 2007); también están presentes en el bosque tropical perennifolio, el bosque mesófilo de montaña y en las zonas semiáridas (Rzedowski, 1978).

En el estado de Veracruz, los bosques con especies de encino cubren 55 974.9 ha (Márquez y Márquez, 2009). A pesar de que existen muestreos en ese tipo de vegetación, se están realizando nuevos registros para el estado, tales como Quercus furfuracea (Liebm.) Oerst. (Castillo-Hernández y Flores-Olvera, 2017), por lo que es necesario continuar con la determinación de los taxones y sus sitios de distribución. En las sierras de Orizaba y Zongolica se extienden amplias superficies continuas, así como fragmentos de macizos forestales importantes de bosques de pino, encino y pino-encino (Gerez-Fernández y Pineda-López, 2011). Lo anterior hace que la gestión forestal sea trascendente en esas zonas; además forman parte del uso de los recursos naturales, que benefician a los pobladores a través de la extracción de madera y la producción de servicios ecosistémicos.

Para el género Quercus, la región de Tlaquilpa, en la Sierra de Zongolica, es un ejemplo de cómo las actividades ilegales del hombre afectan las áreas boscosas, que están constantemente alteradas por labores agrícolas y pecuarias. Para su recuperación se requiere la implementación de programas de restauración ecológica (Uribe-Salas et al., 2018), basados en la identificación de las especies, distribución y otras características ecológicas, como estructura de tamaños, distribución espacial o regeneración. La distribución natural interespecífica del género Quercus no es del todo conocida en la zona y existen áreas que no han sido estudiadas. Por ello, los objetivos que se plantearon en el presente trabajo consistieron en determinar las especies de encino y su distribución en predios de Tlaquilpa, Veracruz, y estimar la biomasa por hectárea de los bosques en los predios muestreados.

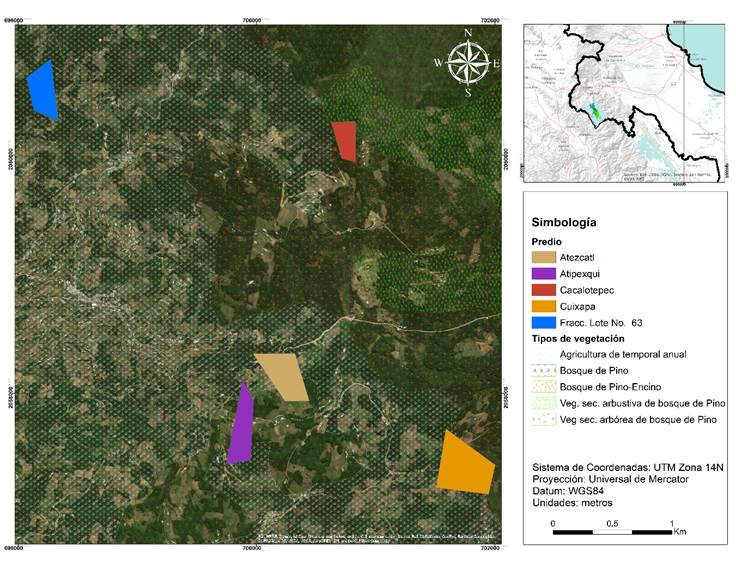

El trabajo se desarrolló en cinco predios de Tlaquila, Veracruz; municipio que se localiza entre los 18°34’ y 18°39’ N y los 97°02’ y 97°09’ O, a una altitud de 1 840 a 2 700 m, y cubre una superficie de 57.2 km2, de los cuales 29.6 km2 son de agricultura, 13.3 km2 de bosque y 14.4 km2 de vegetación secundaria (Figura 1); el clima es templado húmedo con abundantes lluvias en verano (94 %), templado subhúmedo con lluvias en verano (5 %) y semicálido húmedo con lluvias todo el año (1 %) (Sefiplan, 2016).

La recolección de muestras botánicas se realizó en los predios ubicados dentro de la distribución natural de Quercus, en diferentes altitudes (Cuadro 1), por lo que se consideró que fueron representativos de los taxones que existen en el área de estudio. Los sitios seleccionados no presentaron intervenciones silvícolas severas e impactos en la vegetación, ya que están bajo el cuidado de los poseedores de los predios. Los materiales recolectados se etiquetaron, secaron y llevaron al Herbario XAL del Instituto de Ecología, A. C. en Xalapa, Veracruz para su identificación botánica.

Cuadro 1 Sitios de recolecta de muestras botánicas del género Quercus en Tlaquilpa, Veracruz.

| Predio | Latitud N | Longitud O | Altitud (m) |

|---|---|---|---|

| Atipexqui | 18°36’16” | 97°06’20” | 2 135 |

| Atezcatl | 18°36’23” | 97°06’17” | 2 186 |

| Cuixapa | 18°36’02” | 97°05’22” | 2 275 |

| Frac. Lote 63 | 18°37’39” | 97°07’21” | 2 504 |

| Cacalotepec | 18°37’26” | 97°05’47” | 2 536 |

En cada predio se calculó la superficie arbolada y se distribuyeron, de manera sistemática, sitios de muestreo de dimensiones variables; es decir, la superficie del sitio dependió, principalmente, del diámetro medio de los árboles por inventariar y del factor de área basal (SARH, 1985), con un factor de área basal de 1. En los sitios, con el uso de un relascopio simplificado se contabilizó el número de individuos que cumplieron la condición de Bitterlich; por ello, solo se consideran los árboles cuyo diámetro normal quedó comprendido total o tangencialmente por la proyección del ángulo (SARH, 1985); la altura total se midió con una pistola Haga, el diámetro normal (1.3 m a partir de la base del suelo) y el área basal de cada especie, con forcípula. Con base en esta información se determinaron las existencias maderables (m3) de forma tradicional, mediante la cubicación de cada árbol a partir de los datos de altura, diámetro, área basal y coeficiente mórfico. Este último se calculó, previamente, por el personal de Asesoría Forestal Especializada, A.C.

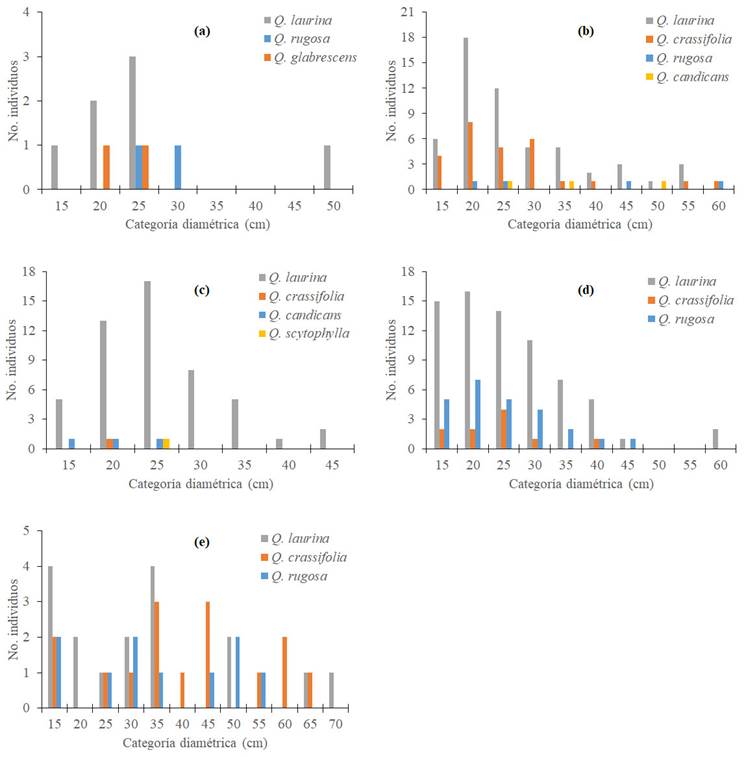

Se identificaron seis especies de encino, de las cuales Quercus laurina Bonpl. (encino delgadillo), Q. crassifolia Bonpl. (encino negro) y Q. rugosa Née (encino amarillo) registraron mayor amplitud de distribución; mientras que Q. candicans Née (encino roble), Q. glabrescens Benth. (encino ahuehuete) y Q. scytophylla Liebm. (encino cenizo) tuvieron una distribución más restringida (Figura 2). Se observó a Q. laurina en todos los predios (árboles de 15 a 70 cm de diámetro); Q. rugosa y Q. crassifolia en cuatro (árboles de 15 a 60 y 15 a 65 cm de diámetro, respectivamente); Q. candicans se identificó en dos predios (árboles de 15 a 50 cm de diámetro); y Q. glabrescens y Q. scytophylla solo en uno (árboles de 20 a 25 y de 25 cm de diámetro, respectivamente).

Figura 2 Densidad de individuos por categoría de diámetro de las especies de Quercus en predios de Tlaquilpa, Veracruz: (a) Atipexqui, (b) Atezcatl, (c) Cuixapa, (d) Fracción Lote 63 y (e) Cacalotepec.

En la Figura 2 se observa que hay individuos de Q. laurina, Q. rugosa y Q. crassifolia en las categorías diamétricas definidas (15 a 70 cm), pero la mayoría se concentró en las primeras cuatro (15 a 30 cm); mientras que, Q. candicans, Q. glabrescens y Q. scytophylla se mantuvieron en las categorías menores (15 a 35 cm); por lo tanto, en los predios muestreados predominaron las clases diamétricas pequeñas. Esto implica que las poblaciones de encino muestreadas han regenerado más árboles, y actualmente se caracterizan por la pirámide de población de los bosques naturales (Morgenstern, 1996) que corresponde a más individuos jóvenes y menos ejemplares maduros.

Las especies tuvieron diferentes volúmenes por hectárea (Cuadro 2). Q. laurina, Q. rugosa y Q. crassifolia resultaron las de mayor producción total (476.047, 245.016 y 143.147 m3, respectivamente); Q. candicans, Q. glabrescens y Q. scytophylla las de menor (26.881, 10.784 y 3.210 m3, respectivamente).

Cuadro 2 Biomasa de las especies de Quercus en cinco predios de Tlaquilpa, Veracruz.

| Predio | Rodal-Subrodal | Superficie (ha) | Especie | A.B. (m2 ha-1) | ERT¶ (m3) |

|---|---|---|---|---|---|

| Atipexqui | I-1 | 0.7200 | Q. laurina | 7.000 | 41.460 |

| Q. rugosa | 2.000 | 12.873 | |||

| Q. glabrescens | 2.000 | 10.784 | |||

| Atezcatl | II-1 | 0.5872 | Q. laurina | 3.000 | 24.095 |

| Q. rugosa | 1.333 | 7.380 | |||

| Q. crassifolia | 8.500 | 63.637 | |||

| Q. candicans | 0.833 | 3.146 | |||

| II-2 | 0.6672 | Q. rugosa | 22.000 | 158.974 | |

| Cuixapa | III-1 | 0.6834 | Q. laurina | 13.500 | 106.656 |

| Q. crassifolia | 1.000 | 7.088 | |||

| Q. candicans | 2.000 | 15.062 | |||

| III-2 | 1.0032 | Q. laurina | 14.500 | 103.960 | |

| Q. candicans | 1.000 | 8.673 | |||

| Q. scytophylla | 1.000 | 3.210 | |||

| Frac. Lote 63 | IV-1 | 0.4563 | Q. laurina | 13.330 | 75.266 |

| Q. rugosa | 4.167 | 20.370 | |||

| Q. crassifolia | 4.667 | 25.009 | |||

| IV-2 | 1.4356 | Q. laurina | 13.000 | 86.499 | |

| Q. rugosa | 5.500 | 36.832 | |||

| Q. crassifolia | 2.000 | 13.257 | |||

| Cacalotepec | V-1 | 0.8557 | Q. laurina | 3.125 | 11.759 |

| Q. rugosa | 2.000 | 8.587 | |||

| Q. crassifolia | 3.250 | 20.380 | |||

| V-2 | 0.6755 | Q. laurina | 3.000 | 26.352 | |

| Q. crassifolia | 2.000 | 13.776 |

¶ERT = Existencias rollo total, estimadas a partir de los datos de altura, diámetro, área basal y coeficiente mórfico.

Con base en el Cuadro 1, Q. laurina, Q. rugosa, Q. crassifolia y Q. candicans se distribuyen en la mayor parte del gradiente analizado (2 135 a 2 536 msnm); mientras que Q. glabrescens y Q. scytophylla solo en una parte (2 135 y 2 275 msnm, respetivamente). Se ha determinado que la distribución del género se asocia; de manera positiva, con la heterogeneidad topográfica (Uribe-Salas et al., 2018); particularmente, Q. laurina es más abundante a mayor altitud (Huerta et al., 2014). Los taxa de encino también están influenciados por la latitud, la cual tiene una correlación con sus rasgos morfológicos, como la reducción del tamaño de la hoja (Uribe-Salas et al., 2008). A pesar de la importancia que guardan la altitud y la latitud sobre la ocurrencia y variación de las especies de encino, las variables climáticas del lugar tienen un papel relevante y, por consecuencia, influyen de manera significativa en la presencia del género en diferentes sitios.

Dado el potencial de distribución que tiene Q. laurina en el estado de Veracruz, es posible que existan condiciones favorables para mantenerse en sitios de baja humedad por efecto del cambio climático; lo que le permitirá conservarse en el futuro (Estrada-Contreras et al., 2015). Otros taxones con la misma habilidad de adaptación son Q. crassifolia y Q. rugosa, ya que son moderadamente sensibles a este fenómeno (Galicia et al., 2015).

La zona de estudio se destaca por estar incluida dentro de los estados del país y las regiones de mayor riqueza de encinos del Eje Neovolcánico Transversal (es decir, la región V) (Luna-José et al., 2003; Valencia-Á. y Gual-Díaz, 2014). El número de taxa de encino y su densidad de individuos influyen en los procesos ecosistémicos del sitio que habitan y permiten albergar una alta diversidad de plantas epífitas, como los líquenes (Pérez-Pérez y Guzmán, 2015); animales como los artrópodos (Maldonado-López et al., 2018); hongos y bacterias (Valencia-Á. y Gual-Díaz, 2014). No obstante, ese potencial constantemente está amenazado por actividades antropogénicas como el establecimiento de cultivos agrícolas (Pérez-Pérez y Guzmán, 2015) o el cambio de uso de suelo para el efectos urbanos (Flores et al., 2018).

Por otra parte, las especies de encino identificadas en el presente trabajo también tienen gran importancia en la producción de otro tipo de bienes que se realiza de manera legal en los predios evaluados. Por ejemplo, Q. laurina y Q. crassifolia proveen de leña y materia prima para la elaboración de carbón, y su madera presenta propiedades químicas adecuadas como fuente de combustible, debido a su alto valor de calentamiento (Ruiz-Aquino et al., 2015). Se estima que el consumo de carbón vegetal en el país aumentará de 1 a 158 % en 2030 (Serrano-Medrano et al., 2014), por lo que una opción podría ser incrementar las superficies arboladas de encino y promover su gestión sostenible en las localidades de Tlaquilpa, de la Sierra de Zongolica, Veracruz. Otras características generales que destacan la importancia de los encinos son su uso medicinal y alimentario (Q. candicans, Q. crassifolia y Q. rugosa), para el curtido de pieles (Q. candicans y Q. crassifolia), artesanal (Q. candicans) y como forraje (Q. candicans, Q. glabrescens, Q. laurina y Q. rugosa) (Luna-José et al., 2003).

En el estado de Veracruz se han realizado muestreos de la vegetación para la identificación de especies de encino, las cuales tienen importancia ecológica en las regiones donde se distribuyen. Sin embargo, se continúan haciendo nuevos registros, por lo que es necesario seguir con las exploraciones botánicas en zonas que no han sido totalmente muestreadas.

En Tlaquilpa se presentan seis taxa, de los cuales Quercus laurina, Q. crassifolia y Q. rugosa tienen distribución más amplia y mayor biomasa que Q. candicans, Q. glabrescens y Q. scytophylla. Estos taxa participan en la producción forestal de la zona de manera diferente, por ello es prioritario plantear programas para su conservación ante las actividades humanas que disminuyen su potencial; por ejemplo, el cambio de uso de suelo para la producción de cultivos agrícolas.

El conocimiento generado en este trabajo es relevante para la formulación de programas de conservación y para la dirección de actividades de gestión forestal. Se recomienda realizar estudios posteriores sobre diferentes aspectos ecológicos (regeneración, demográficos, entre otros) de las seis especies determinadas, con el propósito de comprender la viabilidad de sus poblaciones presentes y futuras.

texto en

texto en