Introducción

“A una le hace falta sus hijos” es el reclamo de María Antonia Pérez, madre de una migrante centroamericana, le hizo a las autoridades mexicanas en Chiapas al solicitarles que investigaran el paradero de su hija desaparecida dos años atrás, (Radio Zapatista, 2011). Su historia se ha sumado a la de muchos otros centroamericanos que llegan a México con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos en su tránsito hacia Estados Unidos o en su proyecto de probar suerte en este país.

Se trata de desapariciones en las que intervienen actores múltiples, cuyos móviles y modalidades ya no responden a las formas de desaparecer que conocíamos en Latinoamérica hasta hace algunos años. La desaparición de las personas migrantes, así como las miles que se cuentan en las bases de datos oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR), representan un reto para los marcos jurídicos y sociológicos establecidos, que hasta hace poco se relacionaban con contextos dictatoriales y de eliminación del enemigo interno.

Nuevas formas de violencia, tanto en los países de origen como de tránsito y destino, aunadas a la creciente movilización de sujetos armados con intereses económicos y territoriales, promueven tipos de victimización hasta ahora desconocidos, que generan consecuencias humanas graves, como el duelo alterado1 de los familiares de migrantes desaparecidos.

Por las condiciones de vida en sus países de origen, así como por la violencia sistemática que enfrentan en su paso por México, los migrantes centroamericanos son vidas precarias cuya existencia responde a un tipo de necropolítica que define el valor de las vidas humanas.

Para desarrollar este análisis, que implica la condición multisituada del problema, en el primer apartado se presentan las condiciones socioeconómicas en las que viven hondureños, salvadoreños y gualtematecos en sus lugares de origen. En seguida se expone la situación de las personas desaparecidas en México y las condiciones particulares de violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en su cruce por este país. Esto nos permitirá examinar la condición alterada del duelo de los familiares de los migrantes desaparecidos, quienes asumen la búsqueda y exigen la procuración de justicia mientras experimentan un duelo alterado en el que disputan los marcos sociales de reconocimiento por medio de la acción colectiva.

¿De dónde vienen los migrantes? condiciones socioeconómicas y de violencia social en países centroamericanos

Yo vengo de San Pedro Sula, Honduras. Me he unido a la caravana Paso a Paso para encontrar a nuestros familiares [...], primeramente a mi hija. Ella salió con el sueño americano. Hace cuatro años que salió, en el 2007, de lo cual no hemos tenido ninguna información de ella, no sabemos si ella logró su sueño. No sabemos si ha sido víctima del secuestro o de cualquier otro objeto, de trata de personas, no sabemos, la realidad no sabemos [...]. Nuestros migrantes salen por falta de empleo. Hay muchas necesidades en nuestro país. Por ejemplo, mi hija salió porque ella tenía dos bebés, tiene dos bebés. Su esposo no estaba con ella. Ella quería darles a sus hijos lo mejor (madre hondureña que busca a su hija desaparecida en México, Radio Zapatista, 2011).

Aproximadamente 400 000 personas ingresan al año a México a través de la frontera sur (OIM, 2014) y al menos 6 000 000 de personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador han cruzado por México hacia Estados Unidos en los últimos 20 años, lo que representa 13% de la población de la región (Villalobos, 2014: 33). Las causas de este flujo migratorio son múltiples. Algunos buscan la reunificación familiar, otros emigran como una estrategia económica para sostener a la familia y contemplan la posibilidad de un empleo bien remunerado en el país de destino o de tránsito. En los últimos años, como sucedió durante la guerra sucia, muchos dejaron su tierra por el riesgo de ser víctimas de la violencia en sus países. En todos los casos, el objetivo principal es lograr un bienestar personal o familiar, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de los migrantes proviene de sectores marginados en sus lugares de origen (Izcara y Andrade, 2014).

Además de poseer una alta densidad poblacional, los países centroamericanos presentan altos índices de desempleo, pobreza y analfabetismo (véase el cuadro 1). Estas condiciones hacen que la vida de los migrantes que desaparecen en tránsito sean, desde su origen, vidas precarias, marginadas, carentes de valor.

Fuente: Elaboración propia con información de:

a. i) INE-HN (2013); ii) INE-HN (2015a); iii) INE-HN (2015b); iv) INE-HN (2015c).

b. i) Digestyc (2013: 3); ii) Digestyc (2013: 5); iii) Digestyc (2003: 24); iv) Digestyc (2013: 6).

c. i) INE-GT (2013: 13); ii) INE-GT (2014: 45); iii) INE-GT (2013: 24); iv) INE-GT (2013: 22).

Cuadro 1. Cantidad de poblacion y tasas de desempleo, pobreza y analfabetismo en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Como se verá más adelante, Judith Butler (2006a) señala que existe una lógica de exclusión y deshumanización de “el otro”, de acuerdo con el marco dominante de lo humano. Esto implica que las vidas de los migrantes, como “el otro”, no son vidas que valga la pena preservar en sus países de origen y no son merecedoras de reconocimiento en el país de tránsito o destino.

Las condiciones sociales de estos países reflejan la difícil situación en la cual la mayor parte de sus habitantes desarrolla su vida cotidiana. Si a lo anterior se le suma la cantidad de homicidios al día por cada 100000 habitantes, puede sugerirse que esta acumulación de factores incide en el aumento de las expectativas de emigrar. Por una parte, por la necesidad de mejorar las posibilidades de supervivencia económica, y por la otra, porque representa una salida para mitigar el alto riesgo que implica la violencia intensificada en los últimos años en estos países.

Honduras, por ejemplo, es el país con la tasa anual de homicidios más alta en el mundo, con 80 por cada 100000 habitantes, lo que le ha otorgado a San Pedro Sula el distintivo de “la ciudad más peligrosa del mundo” (RT, 2015). En lo que respecta a El Salvador y Guatemala, esta misma tasa se encuentra en 41 y 31, respectivamente (UNODOC, en Villalobos, 2014: 35).

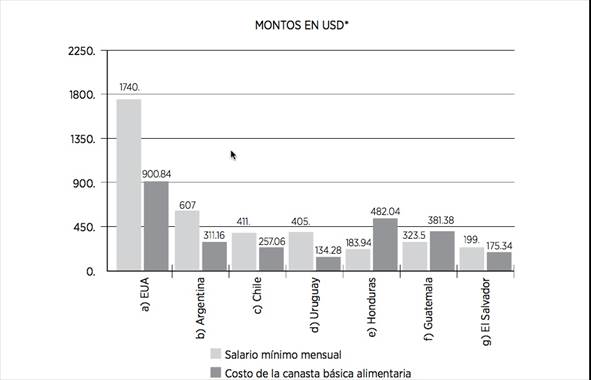

Los habitantes de los países centroamericanos enfrentan una dificultad más: la insuficiencia del salario mínimo para satisfacer las necesidades básicas (véase la gráfica 1), que se presentan como un motivo para emigrar:

No quiero regresar para allá, no, porque allá no se vive bien, no hay trabajo, y es que estoy acostumbrada a llevar otra vida diferente a la que se lleva en Guatemala. Allá en Florida era otra mi vida (mujer guatemalteca de 30 años de edad, en Izcara y Andrade, 2014: 100).

Ésa es mi intención, volver a Estados Unidos, me gustó la vida de allá, sí es mucho trabajo, pero en poco tiempo puedo lograr lo que no puedo hacer en Honduras (hombre hondureño de 33 años de edad, en Izcara y Andrade, 2014: 100).

* Usamos el código internacional de tres letras para distinguir las divisas de cada país: dólar estadounidense (USD), peso argentino (ARS), peso chileno (CLP), peso uruguayo (UYU), lempira hondureña (HNL), quetzal guatemalteco (GTQ), colón salvadoreño (CVS).

Fuente: Elaboración propia con información de:

a. Cálculo del salario con base en el monto destinado para estados con las tasas de salario superior a la federal: USD 7.25 por hora, por ocho horas por jornada y por 30 días. El criterio de selección fue que la mayoría de los estados presenta este tipo de salario, entre ellos, casi todos los fronterizos con México (USDOL, 2015); monto mínimo recomendado para comida de una persona durante un mes (Numbeo, 2015), calculado para una familia de tres personas.

b. Xinhua (2014); valor de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total (FIEL, 2014). Se considera el costo para un hogar tipo 2. Cantidades en ARS convertidas a USD por las autoras.

c. Xinhua (2014); valor de la canasta básica alimentaria para una persona: CLP 40 611.00 (Observatorio Social, 2014). Cálculo para un hogar de cuatro personas: CLP 162 444. Convertido a USD por las autoras.

d. Xinhua (2014); canasta básica: UYU 3 370.00 (La República, 2015). Convertido a USD por las autoras.

e. Salario mínimo vigente desde el 1 de enero de 2014. Cantidad en HNL convertida a USD por las autoras (EMIH, 2014); gráfica comparativa, canasta básica alimentaria y salarios mínimos en marzo de 2014, en USD (EIL, 2014).

f. Salario mínimo vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Promedio calculado con cantidades en USD. Se consideran sólo los montos en USD para trabajadores agropecuarios (113.70), comercio y servicio (242.40), industria (237) y maquila textil y confección (202.80) (MTPS-GT, 2014). Cantidades en GTQ convertidas a USD por las autoras; gráfica comparativa, canasta básica alimentaria y salarios mínimos en marzo de 2014 en USD (EIL, 2014).

g. Salario mínimo vigente desde el 1 de enero de 2014. promedio calculado con los tres montos destinados para actividades no agrícolas, agrícolas y exportadoras y de maquila. Cantidad en SVC convertida a USD por las autoras (JMB Blog, 2014); gráfica comparativa, canasta básica alimentaria y salarios mínimos en marzo de 2014 en USD (EIL, 2014).

Gráfica 1. Comparación del salario mínimo y costo de la canasta básica alimentaria en Estados Unidos (EUA), Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala y El Salvador (2014-2015)

La precariedad de las personas que emigran de Centroamérica no se agota en las condiciones de vida en sus países de origen. En lo que respecta al país de tránsito, la ubicación geográfica de México ha sido un punto clave para la migración hacia Estados Unidos desde hace décadas. Sin embargo, en los últimos años, estos flujos han aumentado y se han transformado. Ahora observamos la migración de mujeres, niños o familias completas que optan por emprender el viaje a través del territorio mexicano.

Aunque no existen cifras precisas sobre la cantidad de centroamericanos que cruzan por México hacia Estados Unidos, los reportes de entradas a territorio mexicano del Instituto Nacional de Migración (INM), así como los eventos de presentaciones y devoluciones en sus boletines estadísticos, nos permiten dimensionar el flujo migratorio procedente de esta región. Según el organismo, 315233 migrantes centroamericanos ingresaron a México en 2015 con documentación regular, de los cuales 95 141 eran guatemaltecos, 22 220 hondureños y 45 385 salvadoreños (Unidad de Política Migratoria, 2015). En lo que se refiere al flujo de migrantes sin documentos, las cifras del INM permiten observar un aumento significativo en las presentaciones y devoluciones de centroamericanos, relacionadas con condiciones irregulares de migración (véase el cuadro 2).

Fuente: Elaboración propia con base en información estadística de la Segob-INM (2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015) y la UPM (2014; 2015).

*A partir de 2013, la información se refiere a los migrantes que ingresaron por estaciones del INM bajo el procedimiento administrativo de presentación por no acreditar su situación migratoria, según lo previsto en los artículos 99, 112 y 113 de la Ley de migración y el artículo 222 de su reglamento. en 2012, la información incluía los eventos de extranjeros asegurados y de centroamericanos devueltos a sus países de origen que se acogían al “memorándum de entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de El Salvador, de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de la República de Nicaragua, para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre”, suscrito el 5 de mayo de 2006, y su anexo del 26 de abril de 2007 (disponible en línea: <http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/seGoB/resource/689/1/images/memor15.pdf>). Hasta 2012, quienes se apegaban al memorándum de repatriación eran considerados “eventos de alojados acogidos a la repatriación voluntaria” (Segob-INM, 2012; 2013).

**El total incluye a Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, cuyos porcentajes son significativamente más bajos que los de los países presentados en el cuadro.

Cuadro 2. Cantidad de extranjeros de El Salvador, Guatemala y Honduras presentados y devueltos por la Autoridad Migratoria (2010-2015)

Como se observa en el cuadro 2, el número de migrantes presentados por el INM aumentó de manera sustancial de 2010 a 2015. En el caso de El Salvador, el incremento en esos cinco años fue de 318.9%; para Guatemala, 274.3%, y para Honduras, 237.9% en el mismo periodo. Llama la atención que hasta 2013 la cantidad de presentaciones ante la autoridad difería del número de devoluciones. Esto indica que pequeñas cantidades de migrantes lograron quedarse en México a pesar de la situación irregular de su ingreso. A partir de 2014, el número de presentaciones y devoluciones no presenta variaciones, lo que puede estar relacionado con las políticas de seguridad nacional implementadas a partir de ese año, en especial en la frontera sur de México.

Este plan, puesto en marcha por el Poder Ejecutivo Federal en 2014, ha propiciado acalorados cuestionamientos por parte de varios sectores de la sociedad, que argumentan que se trata de una política que promueve la criminalización de los extranjeros que entran a territorio mexicano. Esta situación los hace vulnerables ante las autoridades migratorias coludidas con el crimen organizado, como han demostrado organizaciones civiles con base en los testimonios de los propios migrantes. Al respecto, fray Tomás González señaló, durante la Caravana de Madres Centroamericanas, en 2014:

Por más que queramos decirles que sus hijos son bienvenidos, eso no es verdad. Por más que queramos pintar las estaciones de migración y que duermen calientitos en un colchón, no les podemos ocultar que son cárceles fruto de la política migratoria de criminalización del extranjero pobre. Por más que quisiéramos ocultar y decir que nuestro país es un país de acogida, anfitrión, donde el Estado respeta los derechos humanos, no lo podemos hacer (Partida, 2014).

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio en curso deja en evidencia cómo la migración ha adquirido un enfoque de seguridad en el que los migrantes se consideran una amenaza para la estabilidad del país. Esta situación se agrava por la corrupción y los abusos de los servidores públicos del INM y de las instituciones y corporaciones del gobierno, irregularidades que no han sido asumidas de manera oficial por el Estado.

Al respecto, encontramos el testimonio de un defensor de derechos humanos que acudió al Ministerio Público con un migrante centroamericano que había logrado escapar junto con otras dos personas de la detención ilegal de 23 migrantes cometida por hombres armados en Coahuila, en 2011. Los testimonios señalan que los hombres armados detuvieron el tren en el que viajaban, hicieron descender a los migrantes y los subieron a camionetas. Días después, dos migrantes que escaparon acudieron a la PGR en compañía del defensor para presentar la denuncia de los hechos. Lo que encontraron fue una agente del Ministerio Público que recriminó la presencia del defensor y expresó que “ya no tenía interés en recibir la declaración del migrante” (HRW, 2013: 43-44).

Las violaciones de derechos humanos fundamentales que sufren los migrantes y las barreras que enfrentan para acceder a la justicia nos acercan a entender la precariedad con la que transitan por México hacia su destino. Según Judith Butler, la precariedad es una condición inducida en la que una serie de personas quedan expuestas al insulto, la violencia y la exclusión, con riesgo de ser desprovistas de su condición de sujeto reconocido (Butler, 2006b).

Así, uno de los mayores riesgos que corren los migrantes centroamericanos al transitar por territorio mexicano en su condición de precariedad es la desaparición. Como señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la población de migrantes centroamericanos que transita por México hacia Estados Unidos es “particularmente vulnerable a una desaparición forzada debido a su estatus de indocumentada y la falta de recursos financieros, leyes efectivas, programas destinados a protegerlos o recursos judiciales a su disposición” (HRW, 2013: 44).

Asociada al delito de desaparición forzada, la trata de personas es otro peligro que enfrenta esta población, principalmente las mujeres y los niños. Al respecto, la Organización Internacional de las Migraciones señala que de 2005 a 2010, en la frontera sur de México, se registró que las víctimas de este delito han sido en su mayoría mujeres y niños de nacionalidad guatemalteca y hondureña, de edades entre los siete y los 17 años (OIM, 2010: 2-3).

Las múltiples formas de violencia de las que son objeto los migrantes centroamericanos incluyen el secuestro, la extorsión, la violencia sexual y las agresiones, entre otras. Amnistía Internacional (AI) proporcionó las siguientes cifras reportadas entre 2007 y 2008 en el Albergue Belén, Posada Migrante en Coahuila: 3 924 incidentes de abusos, entre ellos, 1 266 actos de intimidación por parte de las autoridades mexicanas -amenazas, insultos, disparos al aire-, 475 agresiones físicas -golpes y pedradas- y 42 casos de agresión o violencia sexual (2010: 6), en las que participaron tanto autoridades como miembros del crimen organizado.

Sobre la cantidad de migrantes desaparecidos no existen cifras exactas. Sin embargo, las manifestaciones de comités de familiares provenientes de Centroamérica revelan un drama de amplio alcance. La puesta en escena de su dolor ha permitido dimensionar las múltiples violaciones de derechos humanos que tienen lugar no sólo en la frontera sur de México, sino a lo largo del territorio mexicano, en las que están involucrados tanto el crimen organizado como las autoridades en sus diferentes niveles.

Así, la situación de precariedad acumulada de los migrantes centroamericanos en sus países de origen se traslada y profundiza en su ingreso a territorio mexicano. En el caso específico de la desaparición de personas, la violación de derechos humanos se extiende a las víctimas indirectas, quienes enfrentan de maneras muy particulares la incertidumbre y la tortura de desconocer el paradero de su ser querido.

Desaparecer en México

En México, así como en los países centroamericanos y sudamericanos, la desaparición forzada de personas comenzó a denunciarse como una técnica de represión a partir de los acontecimientos ocurridos en la década de 1970, con la puesta en marcha de proyectos políticos que buscaban eliminar a la oposición con técnicas de terrorismo de Estado. En años recientes, sin embargo, este fenómeno ha aumentado y mutado de manera considerable.

La ambigüedad impuesta por la participación de las autoridades en las desapariciones, coludidas con nuevos actores armados, se suma a otros factores -como la trata de personas, el tráfico de migrantes y el reclutamiento forzado de jóvenes (Mastrogiovanni, 2014)-, que completan el cuadro de la violencia actual asociada a la implementación de un modelo neoliberal intensificado en las últimas décadas.

Este cambio ha llevado a algunos sectores de la sociedad civil a pensar que la desaparición forzada pasó de ser sólo un mecanismo de eliminación y control de la disidencia política a un mecanismo más amplio de control social, despojo territorial y control de flujos migratorios (Coordinación de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada et al., 2014: 7). Al respecto, Mastrogiovanni (2014) defiende la tesis de que las desapariciones forzadas, en ciertas zonas del país, se relacionan directamente con la extracción de recursos naturales como una estrategia para eliminar la resistencia y asegura que los móviles de muchos casos asociados con tráfico y trata de personas son meramente económicos.

Prometeo Lucero ► Descanso en el recorrido a pie que alrededor de 400 migrantes garífunas hondureños emprendieron hacia Palenque, Chiapas, México, después de quedar varados en Tenosique, Tabasco, México. Abril de 2014.

La desaparición forzada es un crimen que no sólo afecta a la víctima directa. Sus familiares y amigos cercanos también son víctimas de múltiples violaciones a sus derechos, que incluso se han considerado como un tipo de tortura (Trial et al., 2012), no sólo por la experiencia de incertidumbre sino también por la dificultad para acceder a la justicia. La situación se agrava para los centroamericanos, cuyo estatus de extranjeros los ubica en un lugar marginal en el sistema social y político mexicano, y los excluye de la justicia.

En un informe publicado en 2013, Human Rights Watch (HRW) documentó 249 desapariciones forzadas cometidas en México desde diciembre de 2006 y evidenció que los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son puntos críticos para la ocurrencia de este fenómeno. Un día después de la publicación de este informe, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación presentó una base de datos con cerca 27 000 casos de desapariciones ocurridas en México entre 2006 y 2012, de los cuales 544 corresponden a extranjeros.2

Por su parte, AI (2013) ha indicado que la mayoría de las desapariciones ha tenido lugar en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero. Estos datos deben leerse con precaución pues existe la posibilidad de un sesgo en la información, dado que en esos territorios hay una presencia importante de asociaciones de víctimas y defensores de derechos humanos que documentan los casos. Basta con pensar en Veracruz, estado en el que las desapariciones forzadas han sido una constante en los últimos tres años pero su impacto ha sido levemente revelado a la opinión pública por efecto de la baja movilización social y el terror sembrado entre la población.

La inconsistencia de los datos disponibles sobre las desapariciones forzadas en México dificulta visibilizar la magnitud del fenómeno y en particular hacer evidente la presencia de migrantes entre el número de desaparecidos. Una de las mayores complicaciones de estas cifras es la falta de claridad sobre la naturaleza del delito o de la violación de derechos humanos. Las “desapariciones” engloban otros sucesos que no corresponden necesariamente a la categoría de “desaparición forzada” asentada en el marco del derecho internacional humanitario. Este concepto, creado en el marco de la represión política del Cono Sur de nuestro continente (Gatti, 2011), implica la participación directa de las autoridades en los hechos o su aquiescencia para que particulares los cometan.

La información ofrecida por organizaciones civiles que acompañan a las personas migrantes deja claro que las corporaciones del Estado mexicano actúan en colusión con miembros del crimen organizado para perpetrar la desaparición de personas. Sin embargo, comprobar esta realidad para obtener justicia sigue siendo una tarea difícil en un contexto de impunidad, en el que los hechos se etiquetan como resultado del crimen común -secuestros o privaciones ilegales de la libertad- y no de la actuación de un Estado criminal en los márgenes de lo clandestino.

En este orden clandestino, los intereses económicos juegan un papel principal, pues hacen de la migración internacional un negocio gestionado principalmente por redes transnacionales de bandas involucradas en el contrabando, la trata de personas y el tráfico de drogas, con la colaboración de las autoridades locales, municipales, estatales y federales (Mastrogiovanni, 2014).

La corrupción en todos los niveles de gobierno y la estrecha relación de las autoridades con las redes criminales son lo que explica, en gran parte, la impunidad frente a los altos índices de extorsión, violaciones y agresiones contra los migrantes en territorio mexicano (AI, 2010: 11).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2011) documentó entre abril y septiembre de 2010 un total de 214 secuestros cometidos contra migrantes en nuestro país. De los casos registrados, más de la mitad -67%- sucedió en el sureste del país, una tercera parte -29.2%- en el norte y el resto en el centro. Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas fueron los estados en los que se presentó el mayor número de testimonios de víctimas y testigos de secuestro (CNDH, 2011: 27).

Las zonas de riesgo para los migrantes coinciden con otras formas de violencia territorializada, lo que deja claro que las desapariciones contemporáneas están vinculadas con procesos específicos de globalización, que enlazan los flujos del crimen organizado con actores en espacios locales por medio de prácticas violentas (Rozema, 2011). De modo que la desaparición de migrantes se relaciona con procesos complejos de movilidad, intereses económicos y formas extremas de explotación y violencia en las que intervienen numerosos actores y ante las cuales el Estado ha fallado en procurar justicia.

La mayoría de los secuestros de migrantes comienza con la tortura para obtener el número telefónico de familiares en el país de origen o en Estados Unidos y solicitar dinero por el rescate. Si la suma no se paga, a veces incluso cuando sí, los migrantes son asesinados y enterrados en fosas comunes, como ocurrió en San Fernando, Tamaulipas, en 2011, o expuestos en el espacio público como despojos una vez asesinados, como sucedió en Cadereyta, Nuevo León, en 2012 (FJEDD, 2014).

En su informe presentado en 2014, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señaló que los últimos puntos de contacto de los migrantes con sus familiares sucedieron 77% en México, 9% en Estados Unidos, 6% en Guatemala, 5% en Honduras y 3% en El Salvador. Sólo en México, los puntos del último contacto fueron principalmente en Tamaulipas, Sonora, Querétaro, Guanajuato y Chiapas (CICR, 2014: 12). La mayoría de los familiares indica que sus seres queridos fueron víctimas de algún tipo de violencia durante su tránsito por México: 19% dijo que su familiar sufrió amenazas, 17% que lo secuestraron, 7% que sufrió un accidente o fue extorsionado.

Desaparecidos y deudos

En el informe presentado por el CICR en noviembre de 2014 se revelan datos trascendentales para el reconocimiento del problema y el perfil de las víctimas de este fenómeno. El documento señala que la mayoría de los migrantes centroamericanos desaparecidos en México son jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, en su mayoría hombres -82%- y padres de al menos un hijo -65%-. Su nivel de escolaridad es bajo, 42% de ellos fungía como jefe de hogar al momento de dejar su país de origen, y entre sus principales actividades están el trabajo agrícola y el trabajo informal en los sectores secundario y terciario (CICR, 2014: 10). La mayoría de los hogares de las personas migrantes desaparecidas ha perdido su principal soporte y sus miembros han tenido que asumir nuevos roles como cuidadores o jefes de hogar.

Prometeo Lucero ► Migrantes, en su mayoría garífunas hondureños, en una caminata de Tenosique, Tabasco, a Palenque, Chiapas, México. Abril de 2014.

Las condiciones económicas adversas para la mayoría de las familias de los migrantes desaparecidos, así como el miedo y la falta de información sobre qué hacer, son factores que inhiben el seguimiento de los casos y la búsqueda de justicia.

Liminalidad y duelo en espacios transnacionales

Soy una madre triste, pues porque mi esposo ha migrado para allá, a los Estados Unidos. Yo he venido aquí a buscar la manera de recuperar a mi esposo... porque es mi esposo y me hace falta, con mis hijos. Mis hijos me preguntan “¿y nuestro padre en dónde está?”. Y yo no sé decirles si está vivo o está muerto (Martha, guatemalteca, madre de tres hijos que busca a su esposo desaparecido en Querétaro, México, en Radio Zapatista, 2011).

El vínculo ambivalente del migrante con el territorio implica una relación de extrañeza que condiciona la tragedia de su desaparición y define nuevos contornos para la experiencia del duelo en el mundo al que pertenece.

Como se ha insistido en la mayoría de trabajos en torno al tema de la desaparición, la búsqueda de los familiares de desaparecidos se centra en el cuerpo (Panizo, 2010; Catela, 2001; Ferrándiz, 2007; 2009), dado que éste permite cerrar el ciclo de duelo y afirmar la continuidad del grupo trastocada por la pérdida de uno de sus miembros. Al respecto, algunos estudios han demostrado la importancia que tiene la repatriación de los cadáveres de migrantes entre algunas comunidades en diáspora (Lestage, 2008; Solé, 2012; 2015). El regreso a casa cobra importancia como reivindicación de una identidad profundamente ligada al origen, pues significa un retorno a la familia y a la tierra (Solé, 2012: 63). Este regreso es importante tanto para los migrantes como para sus familiares, ya que les permite elaborar el duelo por medio del ritual funerario en cuerpo presente y despedir a su ser querido.

El testimonio de la madre de un migrante desaparecido respecto al tratamiento que el gobierno mexicano da a los cuerpos hallados en las masacres ocurridas recientemente corrobora la importancia del entierro: “los sepultan como animales. Imagínese [que] fuera uno de sus hijos. Pedimos un entierro digno, aunque sea una cruz. Con el perdón, pero los entierran como perros” (Chaca, 2011). Este testimonio señala las acciones del gobierno mexicano, que no ha respondido a protocolos humanitarios para la exhumación, identificación y entrega de los restos a los familiares frente al hallazgo de fosas comunes de migrantes. Sobre todo, hace evidente la presencia de una necropolítica que despoja a poblaciones enteras de la posibilidad de cerrar sus duelos en el marco de sus prácticas y creencias y en congruencia con el resto de los derechos humanos.

La importancia del tratamiento del cuerpo se relaciona con el carácter social del entierro. Las ceremonias funerarias son rituales que competen no sólo a la familia sino a todo el grupo social al que pertenece el ausente, dado que permiten orientar el estatus desconocido hacia lo ya conocido, gracias a un proceso relacional en el que participan todos (Allué, 1998), por medio del cual se supera el estatus liminal del desaparecido (Turner, 1974).

La ausencia de ceremonias fúnebres y de rituales de entierro impide que los familiares y la comunidad despidan a la persona y la reubiquen en el seno social (Blaauw y Lähteenmäki, 2002). Dado que el desaparecido es un individuo carente de insignias y propiedades sociales -no ubicado, no identificado-, se hace necesario un ejercicio de creación y ritualización que dote de sentido lo que significa esta ausencia en el seno individual, colectivo y social.

Al respecto, los estudios de Laura Panizo acerca de las desapariciones en Argentina demuestran cómo la falta de cuerpo rompe las categorías establecidas en torno a la muerte y suscita prácticas y actitudes que superan el marco de “normalidad”. Panizo propone hablar de duelo suspendido para explicar la imposibilidad de efectuar los rituales para el reconocimiento social de la pérdida en el caso de las desapariciones (2010: 19).

Entre las prácticas que emergen en el campo de la imposibilidad del duelo, sobresale la acción de salir a la calle a buscar algún sentido en el encuentro con otros que sufren el mismo drama. Esta experiencia de socialización y politización condensa un conjunto de actos rituales que buscan resolver la liminalidad y trastocar desde allí los marcos de reconocimiento social para ofrecer a los ausentes un lugar en el mundo.

La comunidad y el desplazamiento de los marcos de reconocimiento

El proceso de creación surgido en el espacio liminal implica la construcción de un communitas que establece un marco específico para integrar la ambigüedad al mundo de los vivos y otorgarle algún tipo de “tratamiento” social a las ausencias (Turner, 1974). Al ser una construcción espontánea y autogenerada, permite unir a la gente por encima de cualquier lazo social formal, en una relación antiestructural, indiferenciada, igualitaria y compartida por un conjunto de sujetos que participan de manera simultánea de la experiencia liminal.

El communitas creado en el seno del duelo de los familiares de migrantes desaparecidos no corresponde a su mundo de relaciones precedentes, sino que lo sustituye. En el caso específico de la desaparición de migrantes, la distancia física con el lugar de la desaparición dificulta la posibilidad de llevar a cabo rituales colectivos para ubicar a los ausentes en su mundo de vida, lo que genera nuevas experiencias de duelo trasnacionales y desterritorializadas. Así, el communitas rebasa las fronteras territoriales y sociales, y se expande hacia afuera al provocar movilizaciones en torno al drama compartido (De Alencar, 2009: 9).

Las comunidades que se han conformado en los últimos años para ofrecer un espacio de duelo y búsqueda a los familiares de migrantes desaparecidos, cuentan con el apoyo de diversos actores políticos y sociales, entre los que destacan activistas, académicos, los propios migrantes y las instituciones del Estado que trabajan en los países de origen en Centroamérica, así como en México y Estados Unidos (Mejía, 2014: 67). Podemos mencionar organizaciones como el Comité de Familiares Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras (Cofamipro), y el Grupo de Familiares de Desaparecidos de Chimaltenango, de Guatemala (Mejía, 2014). Además, otros proyectos humanitarios se han consolidado a lo largo del territorio mexicano, como la Casa del Migrante, instituida por la Iglesia católica en torno a la orden Scalabrini y ubicada en los espacios de tránsito de los migrantes (Mejía, 2014).

El trabajo en red de todos estos actores es muy importante para la búsqueda colectiva de los migrantes desaparecidos, sobre todo si se considera que las organizaciones radicadas en los países de origen desempeñan su labor en condiciones precarias de acceso al capital económico y social (Mejía, 2014). Su alcance está condicionado a las redes de cooperación para la búsqueda de justicia en un país diferente al suyo, aún más por las restricciones que implica una frontera o varias en la búsqueda de los migrantes.

Otra de las acciones emprendidas por los familiares de los centroamericanos desaparecidos es la Caravana de Madres Centroamericanas, que desde 2004 (Souza, 2014) pone en escena recursos simbólicos, sociales y materiales que los deudos aportan para cerrar el espacio liminal de la ausencia de sus seres queridos. Al respecto, Mercedes Moreno, salvadoreña e integrante de la Caravana señala: “tenemos en común que podemos organizarnos desde el dolor, porque nos da valentía y coraje, porque somos padres y madres a la vez. El dolor nos une y no descansaremos hasta encontrar a nuestros hijos” (Ruiz, 2013).

Este proceso ha permitido ampliar la comunidad de duelo en el encuentro con el otro que sufre o con el otro solidario, lo que promueve un cambio paulatino en los marcos de reconocimiento de las vidas perdidas. El interés reciente de los medios de comunicación, las autoridades y la comunidad internacional complementan la formación de esta communitas, en la que las personas migrantes desaparecidas son nombradas e incorporadas al mundo social del que han sido eliminadas.

Vidas negadas

La posibilidad de transformar los marcos de reconocimiento mediante la acción colectiva es parte de la dimensión política que alcanza el duelo cuando la desaparición de personas se ubica en el espacio público y emergen nuevos sujetos. Judith Butler (2010) señala que el duelo está dispuesto según los marcos de reconocimiento social de las vidas perdidas, que son los límites sociales dentro de los cuales se distribuye el valor de la vida de los integrantes de una sociedad. Así, el reconocimiento implica las normas sociales que definen lo que consideramos humano y que dejan fuera todo lo que no entra en las categorías socialmente compartidas merecedoras de esa distinción. Esto supone que no todas las vidas son sujeto de un duelo social.

Prometeo Lucero ► Después de permanecer varias semanas en Tenosique, Tabasco, migrantes hondureños decidieron caminar hasta Palenque, Chiapas, para continuar su recorrido hacia la frontera norte del país. Abril de 2014.

Los excluidos están destinados a un mundo en el cual la vida es inviable, prescindible y no merecedora de llanto, indica Butler (2010). Quienes mueren así no son una pérdida para la sociedad, dado que antes no fueron considerados vidas vividas. Es decir, para que una vida sea considerada una pérdida, primero tiene que ser considerada una vida (Butler, 2010). Los migrantes desaparecidos se ubican en los márgenes de los marcos de reconocimiento social, padecen una discriminación sostenida que proviene de su precariedad tanto en el origen como en el tránsito de la migración. Como señala el informe de la Fundación para la Justicia: “existen elementos de discriminación no sólo porque las personas son migrantes, sino también porque viven una situación de extremada pobreza y exclusión económica y social” (FJEED, 2014: 12).

Jorge Bustamante (citado en Rivas, 2011) señala que la discriminación de los migrantes como sujetos de derechos humanos es resultado de una desigualdad social y de la asimetría de poder entre nacionales y extranjeros, con base en una distinción constitucional. Las familias de los migrantes desaparecidos portan también estas condiciones de precariedad, que devienen en barreras para el acceso a la justicia y la gestión del duelo.

Esta condición de precariedad conduce a un marco de racialización de las muertes, promovida por la racionalidad neoliberal que administra el valor de la vida desde formas diversas de violencia. Así, los migrantes desaparecidos en México terminan siendo una población sometida, despreciada y despojada de su humanidad, lo que deja a sus deudos sin la posibilidad de integrar social y culturalmente su pérdida.

El caso de una mujer hondureña, cuyo hijo fue asesinado en una masacre de 72 inmigrantes en agosto de 2010, en un rancho del estado de Tamaulipas, es un ejemplo de esta situación. Tres meses después de que se identificara la fosa, recibió un ataúd sellado. Dentro del cajón había un maletín negro, 17 bolsas plásticas de varios colores, un pedazo de carne con tierra y gusanos, y un mensaje del gobierno mexicano que solicitaba no abrir el cajón. El paquete no estaba acompañado de alguna prueba pericial que confirmara la identidad de los restos (Díaz, 2014).

Estas situaciones profundizan el drama de las familias y las someten a formas de revictimización que perduran en el tiempo. Con estas acciones, el Estado sostiene la negación de las vidas perdidas así como la posibilidad de un duelo compartido que reconozca la precariedad de los ausentes y sus familiares (Butler, 2006a). Sin esta posibilidad de ver al otro y otorgarle un espacio en el mundo, no es posible el reconocimiento del valor de su vida: “sólo podemos mantener nuestro propio ser... si nos comprometemos a recibir y a ofrecer reconocimiento. Si no somos reconocibles, entonces no es posible mantener nuestro propio ser y no somos seres posibles” (Butler, 2006b: 54-55).

Nuestra inteligibilidad como sujetos, como vidas vividas y lloradas, depende de que los otros nos reconozcan por medio de normas que produzcan y reproduzcan lo que se considera humano y digno de protegerse. Así, cuando Butler afirma que nuestra supervivencia como personas depende de las normas de reconocimiento, señala que la base de la propia existencia depende de un mundo social y normativo que nos excede, de modo que “el reconocimiento se convierte en una sede del poder mediante la cual se produce lo humano de forma diferencial” (2006b:15).

No obstante, los marcos de reconocimiento son susceptibles de transformación mediante acciones colectivas, debido a su carácter contingente. Poner en evidencia su contingencia, y construir desde allí, permite alterar el modo en que nos condicionan los marcos existentes y negociar dentro de ellos para derivar la agencia de los sujetos del campo de su operación (Butler, 2006a).

En el caso de los migrantes centroamericanos, la presencia de los deudos y las redes de organizaciones y profesionales asociados ha permitido visibilizar las vidas precarizadas desde el lugar de origen hasta el lugar de destino, lo que demuestra que en su encuentro con las autoridades, instituciones y sociedad, los migrantes centroamericanos son violentados en sus derechos fundamentales y en su propia condición humana.

Una vez lograda la conciencia de la precariedad de estas vidas, las sociedades deberían transitar hacia la redistribución de su valor en el ámbito del duelo público, para que por n sean consideradas vidas merecedoras de llanto colectivo y vidas que deben protegerse. Esto implica apoyar la acción colectiva que encarna el sufrimiento de “los otros” para desplazar las narrativas desrealizadas de la violencia por medio del trabajo simbólico y político que humaniza la experiencia de la desaparición y sus consecuencias.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)