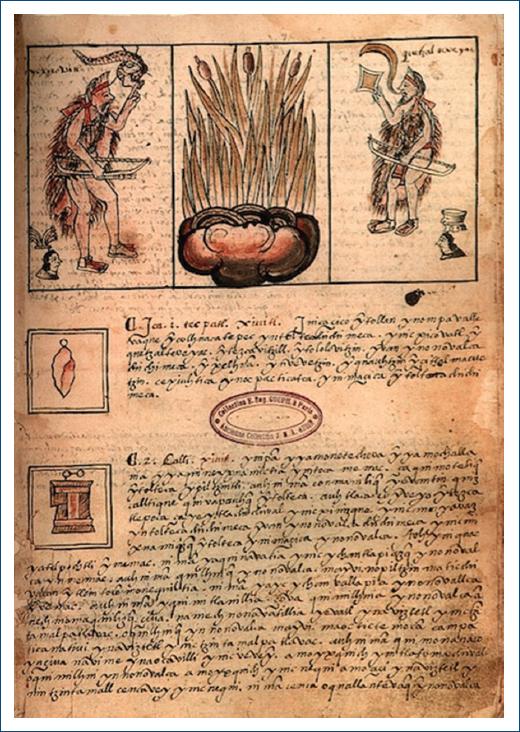

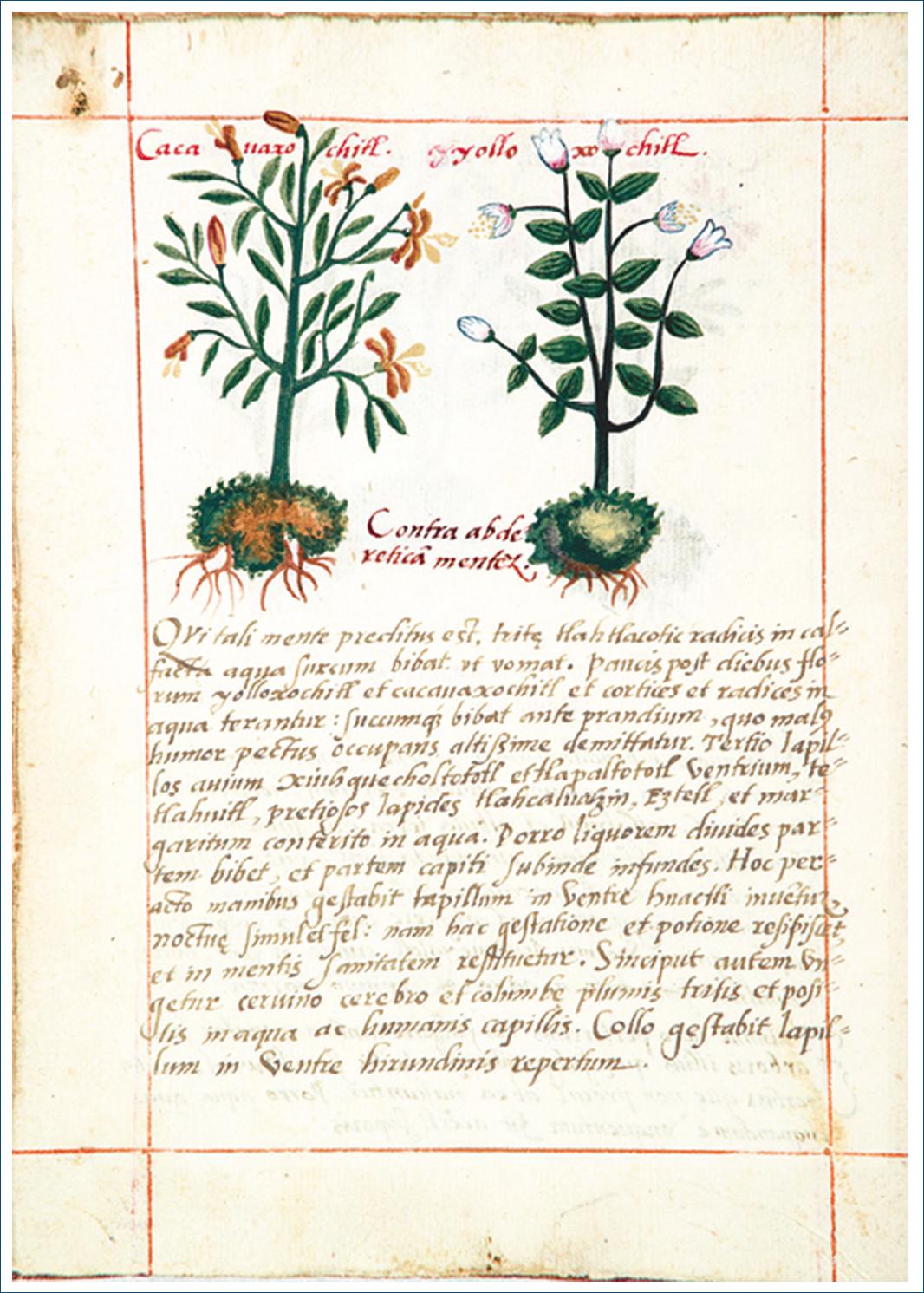

Desde sus comienzos, la medicina, con gran misticismo, utilizó plantas y animales para sanar el cuerpo y el espíritu. Han sido muchos los escritos acerca del poder curativo de plantas y animales desde tiempos inmemorables; entre ellos, el Códice Juan Badiano-Martín de la Cruz, libro que fue escrito en el año 1552, conocido como Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis. Fue escrito por el médico nahua Martín de la Cruz y traducido al latín por el indio Juan Badiano, y se considera un códice mestizo, con influencias indígenas y europeas, ya que en la Nueva España convergieron las dos culturas tras la llegada de los españoles. Contiene textos, pero también ilustraciones con formato similar al realizado antes del tiempo de la conquista en Mesoamérica. El texto está escrito en latín, pero las plantas tienen su nombre nahua, y en la mayoría de los ejemplares las plantas reposan sobre una imagen que connota el medio donde crece y las características de la zona; por ejemplo, se observan hormigas bajo la planta para explicar que crece en la tierra, o agua para describir que crece al margen de los ríos. El códice está ordenado por enfermedades que van de la cabeza a los pies y no por las características de las plantas, que en su mayoría son autóctonas de Mesoamérica. Algunas enfermedades son de origen europeo, como la lepra y la gota. Además de plantas, se incluyen recetas con otros elementos curativos, como cuerno de venado (utilizado para la epilepsia) y su piel (para el alumbramiento), ceniza, partes de cadáveres y minerales. Badiano se vio obligado a buscar dolencias reconocidas por Plinio en la Roma del siglo I que fuesen análogas a aquellas enunciadas por De la Cruz, como cuando menciona «abderitatis mentis» (abdexeticâ mentez) o mente de Abdera (una antigua ciudad griega conocida por sus habitantes tontos o distraídos, que ya no existe) para describir una forma de estupor mental, para lo que se recomienda una preparación que incluye flor de cacao y yolloxochitl1,2.

En 1533, los frailes franciscanos se encargaron de aleccionar a los indígenas en gramática latina y lengua española. Los conocimientos alcanzados por los indígenas sorprendieron y así, con el fin de seguir con su educación, el obispo de Santo Domingo, Sebastián Ramírez de Fuenleal, y fray García de Cisneros, primer ministro provincial, con el apoyo de don Antonio de Mendoza y Juan de Zumárraga, planearon la apertura de un colegio de educación superior exclusivo para jóvenes indígenas. Se estableció en el centro de México, en Santiago Tlatelolco, el día 6 de enero de 1536, celebrando la llegada de los Reyes Magos del Oriente a Belén, pensando que era un llamado divino a los indígenas para unirse a una cultura diferente a través de la educación. Era el Colegio de la Santa Cruz y fue la primera institución de educación superior de América. Esta institución franciscana fue dirigida a los hijos más aptos de la nobleza indígena con el pensamiento de que la formación de sacerdotes cristianos indígenas haría más sencilla la catequización de los pueblos indígenas, y de que además prepararían a los futuros gobernantes indígenas. En el año 1595, cinco años después de la muerte de Sahagún, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco permaneció únicamente como escuela de enseñanza básica y perdió todas las características que lo hacían un centro de estudios científicos, religiosos y sociales.

El códice Juan Badiano-Martín de la Cruz es un libro manuscrito impreso en papel italiano de 15 × 20 centímetros, empastado en terciopelo de color guinda. Contiene 140 páginas primorosamente policromadas y dibujadas a mano por tlacuilos (escribas) dirigidos por el indígena Martín de la Cruz, profesor de prácticas medicinales náhuas. Fue traducido al latín por Juan Badiano, otro indígena «lector del Latín», discípulo de Fray Bernardino de Sahagún. Se finalizó el 22 de julio de 1552, recordando la celebración de la Magdalena de Nueva España.

En 1545 hubo una epidemia hemorrágica (peste o cocoliztli) que diezmó gran parte de la población en la Nueva España (80%) e incentivó la presencia de los médicos indígenas. Con las nuevas técnicas de investigación por reacción en cadena de la polimerasa, recientemente se detectó que pudo tratarse de una epidemia de salmonelosis3.

Martín de la Cruz

Martín de la Cruz, curandero nahua, fue uno de los médicos traídos al Colegio por la epidemia. Los europeos pensaban que cada región tenía sus propias enfermedades endémicas que podían ser curadas únicamente con medicina nativa. Los cursos de medicina nativa formaron parte esencial del currículum del colegio. Para 1552 estaba en riesgo de ser cerrado por la influencia de Gerónimo López, que advertía de los riesgos de educar a los indígenas. Para no perder el subsidio de la Corona, Francisco de Mendoza, hijo del virrey, solicitó un herbario como regalo al emperador Carlos V para demostrar la utilidad y el mérito del Colegio. El curandero más conocido de Tlatelolco, Martín de la Cruz, fue designado como encargado de la preparación del regalo. Mendoza era su admirador.

Martín de la Cruz nació en Zacapan, hoy Nativitas de Xochimilco. A los 50 años entró en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y se le nombró noble, por lo que dejó de pertenecer a su pueblo Zacatlitemian. En el códice, Martín aparece vistiendo a la usanza con huaraches, cincho largo entre la pierna, moño derecho en la cabeza, su capa ceremonial de médico y en su mano una vasija con la medicina preparada (Fig. 1). Describió los síntomas principales de la angina de pecho 200 años antes que el médico inglés William Heberden. Escribió también sobre ética y moral, conceptos comparables a los de Hipócrates.

El ticitl (curandero) tenía la habilidad de persuadir al paciente para que reflexionara sobre sus padecimientos; el enfermo debía pedir sanación al médico y a la divinidad. Se conocía como Papiani al que curaba con plantas. En la cultura mexica se curaba con un verdadero equipo de salud y uno de sus objetivos era consolar al paciente. Se explicaba además la forma de administración de las preparaciones farmacéuticas. Martín de la Cruz es entonces el autor del Humildemente titulado Libellus de Medicinallibus Indorum Herbis.

En el colegio aprendían a leer y escribir en náhuatl, castellano y latín, además de filosofía, aritmética, lógica, geometría, astronomía, música y medicina nativa. En los primeros folios, Martín se excusa por lo insignificante que resulta su posición de indio y busca indulgencia. Junto con Juan Badiano, introduce ciertos elementos con el fin de demostrar y cumplir con estándares culturales europeos.

El herbario comienza así: «Opúsculo acerca de las hierbas medicinales de los indios. Lo compuso un indio médico del colegio de Santa Cruz que no hizo ningunos estudios profesionales, sino que era experto por puros procedimientos de experiencia. Año de Cristo Salvador de 1552».

El libro está dedicado a Francisco de Mendoza, hijo de Don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, por Martín de la Cruz «indigno siervo suyo».

El herbario está organizado por capítulos y comienza con las afecciones de la cabeza, los ojos, los oídos, la nariz, los dientes y las mejillas; y sigue con las del pecho y el estómago; continúa con las de las rodillas y los pies, y termina con los remedios contra el miedo y la poquedad de ánimo.

Las enfermedades tratadas están nombradas en latín de acuerdo con la tradición de los herbolarios medievales y de la época moderna europea.

Hace referencia al binario frío-calor y a tres fluidos vitales: cabeza (tonalli), corazón (teyolia) e hígado (ihiyotl).

Juan Badiano (1484-1560)

Nació en Chililico, hoy barrio La Santísima, Xochimilco, Ciudad de México. A los 8 años estudió con los siete sabios del lugar y por ser descendiente de nobles fue aceptado en el Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde aprendió castellano, latín y religión. Era compañero de Martín de la Cruz.

Su principal aportación la hizo en 1552, cuando por encomienda del padre Jacobo de Grado realizó la traducción del náhuatl al latín del herbario indígena Amate-cehuatl-xihuitl-pitli, obra de Martín de la Cruz. Llegó al grado de profesor dentro de los indígenas y falleció a la edad de 76 años en Tlatelolco.

Martín de la Cruz y Badiano fueron modestos en cuanto a su trabajo en el códice, pero lograron unir conocimientos locales y europeos. Las bellas ilustraciones a color fueron hechas por un grupo de tlacuilos. Los remedios están hechos a base de plantas, animales y minerales. Seis palabras en náhuatl sirven de prefijo:

– Atl, agua: ecología acuática de las plantas.

– Teotl: divino.

– Tlalli: crece en la llanura.

– Xihuitl: hierba.

– Tlaco: similar a la que se describe.

– Tlacatl: digna de los reyes.

Algunas veces no encontraron traducción al latín, por lo que se mantuvieron las palabras en náhuatl.

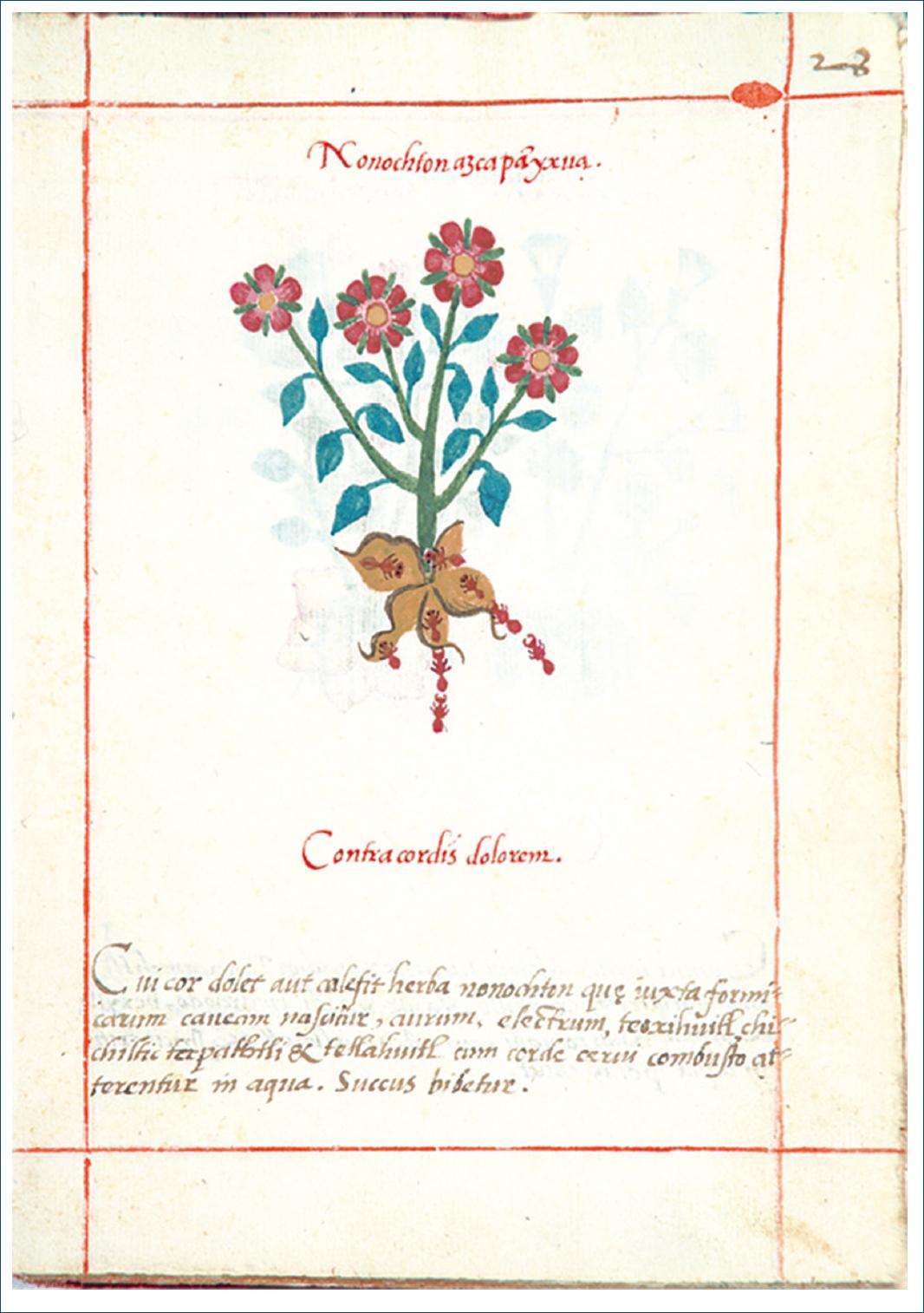

Las ilustraciones del códice representan la naturaleza mexicana en imágenes, particularmente útil para los europeos que no comprendían los nombres de las plantas en náhuatl. Las ilustraciones no son exactas ni realistas. El tamaño de las plantas es uniforme, ya sea que se tratase de enormes árboles o de pequeños arbustos, y con mayor detalle que las pinturas de plantas europeas de la época. Utilizaron más colores y más brillantes para hacer atractivo el libro al rey. La ilustración de cada planta expresa su relación con el ecosistema. El códice describe el uso de 227 plantas con 185 imágenes; solo nombran sin imagen 64 plantas.

Fray Jacobo de Grado, encargado del Colegio de la Santa Cruz, entregó el manuscrito a Francisco de Mendoza, quien lo envió a España, donde permaneció en la Biblioteca Real hasta el siglo XVII, cuando lo tuvo en su poder el farmacéutico de Felipe IV, Diego de Cortavila y Sanabria. Posteriormente fue entregado al cardenal italiano Francesco Barberini, por lo que también se le conoce con el nombre de Códice Barberini; permaneció en su biblioteca hasta el año 1902, cuando pasó a formar parte de la Biblioteca Vaticana, donde en 1929 fue encontrado por el historiador norteamericano Charles Upson Clark.

El códice se encuentra ahora en México gracias a la intervención del Dr. Miguel León Portilla (1926-2019), antropólogo e historiador, Premio Nacional de Ciencia y Artes en 1981, Medalla Belisario Domínguez en 1995, Premio Internacional Alfonso Reyes en 2000, y Premio y Leyenda Viviente en 2013. León Portilla formó parte del comité para la restitución de los bienes culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Solicitó a la Santa Sede la entrega del códice que se resguardaba en la Biblioteca Apostólica Vaticana. En 1990 fue entregado el manuscrito por el papa Juan Pablo II y se encuentra resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia5,6 describe el Códice Martín de la Cruz-Badiano como sigue:

– Título: Cruz, Martín de la, (Badiano)

– Época: 1552

– Soporte: Papel europeo

– Formato: Libro

– Dimensiones: 21.2 × 15.4 × 2.3 cm

– Región: Centro de México

– Temática: Poder

– Introducción: Se considera el primer herbario ilustrado hecho en América. Elaborado a mediados del siglo xvi, también se conoce como Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis o ‘Librito sobre hierbas indígenas medicinales’.

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez se inauguró el 18 de abril de 1944, gracias a la visión del Doctor Ignacio Chávez Sánchez. El diseño del escudo del Instituto fue labor de uno de los más grandes artistas mexicanos, Jorge Enciso Alatorre, quien se dedicó a fomentar las artes populares mexicanas. Enciso diseñó el escudo (Fig. 2) con una planta de origen mesoamericano, la yolloxóchitl, descrita en el Códice Badiano-De la Cruz en la sección que trata sobre la abderitatis mentis (abdexeticâ mentez) o mente de Abdera, que describimos unas líneas atrás. La preparación incluye la flor de cacao, rosa de cacao o cacahuaxochitl, y la yolloxochitl.

La yolloxóchitl o «flor del corazón» es un árbol de la familia de las magnolias que llega a medir más de 15 metros de alto, y antes de abrirse su flor tiene forma de corazón. Los estudios modernos de la planta tuvieron un papel muy importante en el año 1927, por iniciativa del Dr. Ignacio Chávez. A partir de esa fecha, las investigaciones han demostrado que la planta contiene sustancias con efectos similares a la adrenalina e inotrópicos como la talaumina con efecto similar a la digital (Fig. 3)4,7,8.

Para tratar el cordis dolorem, el códice indica el uso de Nonochton azcapanyxhua (Fig. 4): «Cui cor dolet aut calefit, herba nonochton, quae iuxta formicarum cauem nascitur, aurum, electrum, teoxihuitl, chichiltic tapachtli et tetlahuitl cum corde cerui combusto atterentur in aqua. Succus bibetur (De la Cruz, Libellus fol. 28r)». El nonchton azcapanyxhua aparentemente no ha podido ser identificado con precisión hasta la fecha.

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez se localiza al sur de la Ciudad de México, en la calle Juan Badiano n.º 1, y la calle que se encuentra en la parte posterior del Instituto se llama Martín de la Cruz. Las calles fueron nombradas por el Dr. Ignacio Chávez como homenaje al Códice Martín de la Cruz-Juan Badiano.

Este códice es considerado el texto más antiguo de medicina escrito en América.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)