Introducción

El 12 de agosto de 2019 es una fecha que podría trascender como un momento histórico en la política mexicana, debido a que, por primera ocasión, un representante del poder ejecutivo federal escuchó y dialogó con las partes en disputa de lo que hoy es considerado uno de los principales conflictos socioambientales por el agua en México: el de la presa El Zapotillo, en los Altos de Jalisco. Andrés Manuel López Obrador, primer presidente de izquierda en el México moderno, recibió a los gobernadores de Jalisco y de Guanajuato, ambos a favor del megaproyecto, así como a los pobladores afectados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Este hecho político presenta dos rasgos característicos. Primero, el reconocimiento del gobierno federal a las comunidades afectadas como actores fundamentales en el conflicto y defensa por el agua. Y segundo, la ausencia de una postura clara del ejecutivo con los actores respecto a concretar o cancelar definitivamente el proyecto. Este último aspecto ha sido motivo de una alta polarización en el ámbito político de la región, ya que el gobierno federal dejó el rumbo del proyecto en manos de los actores en conflicto, el cual está catalogado como “intratable” (Pacheco-Vega, 2017).

La disputa referida se ha prolongado por más de una década, y su atención ha estado centrada mediáticamente en Jalisco, siendo del conocimiento común de los ciudadanos de Guadalajara y de los Altos. En contraste, para el ciudadano leonés el proyecto hidráulico y el conflicto pasan inadvertidos (Pacheco-Vega y Hernández, 2014). Este desconocimiento va más allá de la parte política, ya que también está relacionado con una ausencia de información oficial que valide la necesidad de trasvasar el agua del Río Verde a la ciudad del Bajío.

En 2019 este aspecto se reflejó claramente con la firma del Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde entre Jalisco y Guanajuato, el cual señala, sin sustento, que el proyecto El Zapotillo tiene un carácter de interés general para ambos estados, dado que revertirá la sobreexplotación de los acuíferos y recuperará las fuentes de abastecimiento que dependen del Lago de Chapala, además de que garantizará el derecho humano al agua en Guadalajara, los Altos de Jalisco y León (Gobierno de Jalisco, 2019).

Con esta línea de argumentación, el objetivo del presente documento es la elaboración de un análisis académico de la información concerniente a la gestión del agua en León, el cual muestra rigurosamente la inconsistencia de la necesidad del megaproyecto para Guanajuato. Esto, ante la falta de un análisis minucioso de la urbe guanajuatense que respalde de manera consistente los argumentos formulados por sus opositores para desestimar la supuesta pertinencia de la presa para el Bajío.

Bajo el sustento del enfoque de la nueva cultura del agua (NCA), y a partir del estudio de los distintos indicadores físicos y comerciales del organismo operador del agua en León para los años 2008-2018, se sustenta que la presa no es necesaria para esa ciudad del Bajío, dado que ésta no presenta una escasez hídrica de tipo físico, sino una escasez socialmente construida por el organismo responsable de la gestión del agua en dicha ciudad. Tal organismo intenta transferir los costos generados de su modelo de gestión a las comunidades vecinas de Jalisco, así como aprovechar el agua subvencionada a fin de dar continuidad a la expansión económica de aquellos sectores productivos avecindados en la urbe leonesa que dependen sensiblemente del líquido.

El documento se estructura de la siguiente forma: la primera parte expone la estrategia metodológica de la investigación; el segundo apartado resume las características del proyecto El Zapotillo y su relación con León; la tercera sección ofrece el enfoque analítico con el que se analizó la pertinencia del megaproyecto; la cuarta describe la zona de estudio; la quinta y sexta sección abordan los resultados y la discusión, respectivamente; y, finalmente, se ofrecen las conclusiones correspondientes.

I. Estrategia metodológica

Considerando el objetivo definido al inicio de la investigación, se eligió una aproximación metodológica de carácter descriptivo-explicativo. Primero, se retomó como antecedente la relación que guarda el megaproyecto con la ciudad de León. Posteriormente, se abordó la perspectiva de la nueva cultura del agua, la cual ha abordado académicamente el análisis de los conflictos por el líquido asociados con megaproyectos impulsados por el ambientalismo de mercado (Bakker, 2005). Para el presente estudio se identificaron las siguientes categorías ordenadoras acordes al objetivo inicial: escasez socialmente construida, gestión eficiente, así como comercialización y mercantilización del agua, cuya utilidad analítica consistió en visibilizar los intereses de acumulación asociados a la promoción de megaproyectos, los cuales son planteados como necesarios, pero adolecen de elementos que los respalden como tal (Peña, 2007).

En la parte cuantitativa se consideró un análisis físico y comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), tomando a éste como la unidad de análisis. El conjunto de variables está conformado por indicadores tales como: volumen extraído, volumen facturado, volumen facturado doméstico, eficiencia física, tomas totales de agua, tomas domésticas, eficiencia comercial, ingresos totales, ingresos por el servicio de agua potable, gastos totales, ganancias (utilidades), tarifas promedio, tarifas por bloques de agua, entre otros. Las fuentes de información que retroalimentaron la base de datos se concentraron en los diagnósticos sectoriales de agua potable y saneamiento de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), así como en el Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). El corte de la información conforma el periodo de 2008 a 2018, debido al tiempo del conflicto entre León y las comunidades de Jalisco por el megaproyecto. La información permitió realizar el contraste del comportamiento físico- comercial del organismo operador, y con ello ubicarlo dentro de la tipificación de las categorías de análisis seleccionadas. La metodología aplicada contribuyó a cuestionar la validez del discurso oficial -el cual mantiene la postura de trasvasar agua de Jalisco a León-, así como a determinar que el carácter económico -comercialización y mercantilización del agua (Bakker, 2005)- representa el verdadero centro de interés de Guanajuato por concretar la presa.

II. Caracterización de la presa El Zapotillo y su relación con León, Guanajuato

El proyecto El Zapotillo tiene sus antecedentes en 1995, en un decreto presidencial sobre la reserva de las aguas del Río Verde para el aprovechamiento doméstico y público urbano en los estados de Jalisco y Guanajuato. El decreto estableció desde entonces una distribución de 384 mm3 (millones de metros cúbicos) de agua para el primero y 120 mm3 para el segundo. Un par de años después, en 1997, se realizó una modificación para incluir el uso pecuario para los municipios ubicados en los Altos de Jalisco. En 2005 el gobierno de Jalisco seleccionó el sitio para la construcción de la presa, conocido como El Zapotillo, pero fue hasta 2007 cuando se dieron los primeros acuerdos de entendimiento entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con los estados de Jalisco y Guanajuato para el financiamiento de su construcción. En ese mismo año se decidió conjuntamente la altura de la cortina de la presa, la cual se determinó en 105 metros de altura para poder almacenar 911 mm3 de agua (Conagua, 2012b) (Mapa 1).

Nota: El sitio de la presa se ubica a 100 km de Guadalajara, sobre el río Verde, en Jalisco. Fuente: Proyectos estratégicos: agua potable, drenaje, saneamiento,Conagua, 2018.

Mapa 1 Ubicación del proyecto de la presa El Zapotillo

La medida establecida en 105 metros implica inundar los pueblos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín; esto con el fin de abastecer de agua por 25 años a la Zona Metropolitana de Guadalajara, a 14 municipios de los Altos de Jalisco, así como a la ciudad de León. La distribución de los volúmenes de agua plasmada en los acuerdos quedó en 3.0 m3/s para Guadalajara, 1.8 m3/s para los Altos de Jalisco y 3.8 m3/s para León (Conagua, 2012b). El proyecto, considerado de interés general por Conagua (2018), calculaba como posibles beneficiarias en Jalisco y Guanajuato a 1.6 millones de personas, esto considerando una altura de la cortina de la presa a 80 metros; pero con la altura a 105 metros se plantearon 2.4 millones de beneficiarios. En 2013 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Conagua, 2018) declaró invalido el convenio de entendimiento de 2007, lo que a la postre mantiene detenida la construcción, conclusión y operación de la presa, limitándose exclusivamente a trabajos de mantenimiento.

Los costos del proyecto han variado constantemente con el paso del tiempo. En 2012 Conagua (2012a) señalaba que el costo total del proyecto sería de 13 089 millones de pesos (MDP), de los cuales 6 016 MDP correspondían a la presa y 7 073 MDP al acueducto. Para 2018, la Conagua hacia un replanteamiento financiero con respecto al costo total de la inversión, siendo de 16 162 MDP. En este sentido, entre 2012 y 2018 los costos totales aumentaron 3 073 MDP. Al siguiente año, en 2019, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) mostró al gobierno federal, con información oficial de transparencia presupuestaria, que los costos asociados al proyecto habían aumentado 350%, pasando de 7 960 MDP en 2006 a 35 338 MDP para 2019.

En el caso de la construcción de la presa, las empresas participantes en el proyecto han sido La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V., FCC Construcción S.A. y Grupo Hermes S.A. de C.V. De los 6 016 MDP correspondientes a la construcción de la presa, contemplados en 2012, el 100% del recurso provenía de fondo público: 93% de la federación, 3.8% de Jalisco y 3.2% de Guanajuato (Conagua, 2012b). Para 2018, los montos de participación de los estados disminuyeron a casi la mitad de lo estipulado en 2012: 96.8% federal y 3.2% aportaciones conjuntas de ambos estados (Conagua, 2018).

En el caso del acueducto que trasvasará el agua de Jalisco a León, participan México S.A. de C.V., Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente S.A., Sociedad Unipersonal, Abeinsa, e Ingeniería y Construcción Industrial S.A., y se mantiene en incertidumbre el papel de Abengoa. En 2012 el costo para el acueducto era de 7 073 MDP, con una participación de 46.9% del gobierno federal (Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin) y 53% de participación del sector privado (Conagua, 2012a). En 2018 la inversión privada aumentaba su participación hasta el 58%. Cabe destacar que la construcción del acueducto, la planta potabilizadora y el macrocircuito para León se plantearon bajo un esquema DBOT (diseño, construcción, operación y transferencia) con concesión a 25 años para Abengoa (Conagua, 2018), con lo cual el fondo de aportación de la federación para el acueducto representa un subsidio directo al sector privado constructor.

En 2019, ante la ausencia de avances para concretar la presa y bajo el nuevo gobierno de izquierda en el ámbito federal, los gobiernos de Jalisco y Guanajuato retomaron el Convenio de Entendimiento Relativo al Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde, con la finalidad de impulsar el proyecto ante el ejecutivo federal. Esta forma de coalición por parte de los gobiernos estatales mantiene la distribución de agua de 1997, así como la altura de la cortina a 105 metros; además, puntualiza que el federal será quien desarrolle con recursos propios la infraestructura necesaria para garantizar los 11.8 m3/s de agua, es decir, construir la presa El Zapotillo, el acueducto Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León, así como la construcción adicional de la presa derivadora Purgatorio-Arcediano. Finalmente, el acuerdo señala impactos positivos de tipo ambiental y social sin sustento alguno, destacando el descanso de los acuíferos sobreexplotados, la recuperación del Lago de Chapala, así como garantizar el agua como derecho humano en ambos estados (Gobierno de Jalisco, 2019).

III. El marco de referencia: la nueva cultura del agua

El enfoque analítico seleccionado es el propuesto por la nueva cultura del agua (NCA), perspectiva que emerge de la arena política en España a finales del milenio pasado, centrada en informar de manera científica a los ciudadanos sobre las implicaciones de la construcción de megaproyectos hidráulicos que resultan de decisiones discrecionales entre gobierno, lobbies y corporaciones (Arrojo, 2006; Aguilera y Naredo, 2009), los cuales pretenden desarrollarse con fondos públicos aunque no logren justificarse como necesarios, pero que son impulsados institucionalmente como parte de la naturalización de la política pública neoliberal que busca colocar el ambientalismo de mercado1 en el sector agua (Aboites, 2009; Aguilera, 2008, 2009; Bakker, 2005; Duarte, Hoogesteger y Yacoub, 2016; Tagle, Caldera y Fuente, 2019).

Contrario al enfoque de mercado, basado en presas y trasvases, que implica procesos de privatización (concesiones a particulares), comercialización (cobros y tarifas que abarcan costos totales más ganancias en el abasto del líquido) y mercantilización (agua como input), la NCA apela por una participación horizontal en la gestión del líquido, como un mecanismo de transición desde el preponderante enfoque de oferta hacia una nueva economía del agua (NEA). Esta última impulsa que la gestión se desarrolle a partir de una visión integral de cuencas y del ciclo hidrológico, priorizando los usos sociales y ambientales del recurso (Aguilera, 2006; Arrojo, 2015). Bajo esta visión, la NCA sirve tanto de marco de referencia para valorar los distintos esquemas de gestión, como para identificar decisiones autoritarias del proyecto político neoliberal que favorecen a constructoras en su búsqueda de la acumulación de capital mediante el desarrollo de megaproyectos con recursos públicos (Aguilera, 1996).

En una mirada alejada de la posibilidad de la mercantilización del agua, la percepción que promueve la NCA respecto al líquido y a su relación con las personas, así como con el ambiente, está basada en el respeto y en el cuidado del recurso, postura que dista de la perspectiva del agua como insumo instalada en los organismos tradicionales (Arrojo, 2006; 2015). El respeto parte de

[…] el derecho de las minorías a no ser expulsadas de sus territorios en aquellos casos donde se plantean obras hidráulicas de gran magnitud y en garantizar el derecho de las generaciones futuras para disponer de un patrimonio hidrológico [Martínez Gil, 2003, p. 52].

Ello sumado al “principio de equidad intergeneracional, entendiendo que se trata de patrimonios de la naturaleza en usufructo de las sucesivas generaciones” (Arrojo, 2006, p. 21). En el caso del cuidado del líquido, la NCA se desmarca del modelo tradicional de oferta, que implica garantizar y mantener los inputs de agua en los polos de desarrollo; en contraste, plantea que el diseño del desarrollo regional esté en función de -y limitado por- la disponibilidad del agua de la cuenca (Arrojo, 2006; Tagle y Fuente, 2015); es decir, “gestión del agua con gestión del territorio” (Aguilera, 2009, p. 25).

Bajo este marco de referencia, transitar a una NEA conlleva la consideración de diversos mecanismos y acuerdos institucionales, ya sean formales o informales, que faciliten la compatibilidad de los requerimientos socioeconómicos del agua con la capacidad de la cuenca; esto es, dando apertura a un tipo de racionalidad hídrica que favorezca el ahorro del líquido y erradique su dispendio, ya sea físico o financiero. Para ello, es necesario desarrollar debates públicos, informados y sustentados con elementos técnico-científicos, que determinen un diseño y organización del territorio libre de las amenazas del modelo económico para con la cuenca (principio de precaución), asumiendo plenamente los múltiples costos de oportunidad que ello conlleva (Tagle y Fuente, 2015).

Derivado de lo anterior, este enfoque considera necesario definir de manera objetiva el tipo de escasez del agua que corresponde a cada caso particular, ya que además de ser física, ésta puede ser socialmente construida2 (Aguilera, 1996). En este sentido, resulta pertinente tipificar, ya que usar el término crisis del agua de forma irreflexiva, apelando exclusivamente a la “escasez física”, puede ocultar procesos de manipulación institucional que buscan imponer políticas de oferta, mayoritariamente megaproyectos, cuya finalidad en realidad es incorporar el proyecto político neoliberal en la gestión del agua (Bartra, 2016; Bakker, 2005; Peña, 2007; Swyngedouw, Kaika y Castro, 2002; Tagle, Caldera y Fuente, 2019) (véase el Cuadro 1).

Cuadro 1 Caracterización de los megaproyectos

| 1. | Utilización de argumentos falsos o erróneos. |

| 2. | Imposición de una única “solución” sin diagnóstico públicamente debatido. |

| 3. | Declaración fraudulenta del “interés público”. |

| 4. | Ignoran alternativas menos costosas, en términos monetarios ambientales y sociales. |

| 5. | Inexistencia de un debate público argumentado. |

| 6. | Violación impune de la legislación ambiental. |

| 7. | Ocultación de información clave (gobiernos). |

| 8. | Coacción de los gobiernos, sobre los técnicos, para que minimicen o descarten la existencia de impacto ambiental o de alternativas. |

| 9. | Frecuente complicidad de intereses entre políticos y empresas constructoras. |

| 10. | Despilfarro de fondos públicos al financiarse infraestructuras que no son necesarias. |

Fuente:Aguilera, 2009, p. 67.

Finalmente, la NEA debe basarse en una

[…] gestión del agua que ya no se limite a aumentar las entradas al sistema de usos sin atender a lo que ocurre adentro; debe reducir las pérdidas en cantidad y calidad, mejorando la eficiencia de los usos y penalizando los dispendios en territorios con dotaciones escasas [Naredo, 1997, citado en Aguilera, 2008, p. 37].

Puntualiza también que, para este nuevo siglo, la gestión debe partir de un orden hídrico, es decir, una gestión eficiente3 enfocada en el ahorro del agua; ello como principal estrategia costo-efectiva para hacer frente a los onerosos costos multidimensionales asociados a los megaproyectos (Arrojo, 2006; Aguilera, 1996, 2008).

IV. Caracterización de la zona de estudio

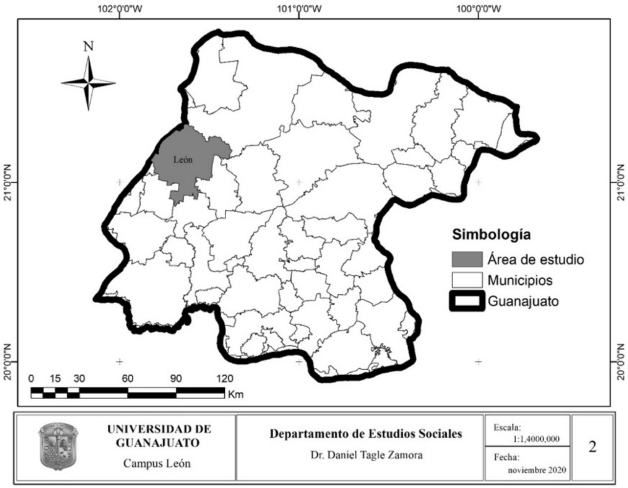

León de los Aldama es uno de los 46 municipios del Estado de Guanajuato en México. Tiene una extensión territorial de 1 283 km2, de los cuales 16.8% corresponden a la superficie que ocupa la mancha urbana (INEGI, 2015). León es parte de una configuración regional conocida como el Bajío mexicano, así como del conocido corredor industrial que recorre municipios de Guanajuato y Querétaro y que resulta trascendental para la lógica del crecimiento económico y la acumulación de capital (Tagle, Caldera y Rodríguez, 2017) (véase el Mapa 2).

De acuerdo con el INEGI, el municipio contabilizaba 1 578 626 habitantes en 2015, lo que significa el 26.9% del total de la población de Guanajuato. La dinámica demográfica del municipio muestra un crecimiento poblacional acelerado; tan sólo entre 2000 y 2015 la población creció 38.9%. El número de viviendas correspondientes a 2015 fue de 386 977, de las cuales el 96.1% tenían servicio de agua potable y el 98% drenaje (INEGI, 2015).

El acuífero del Valle de León

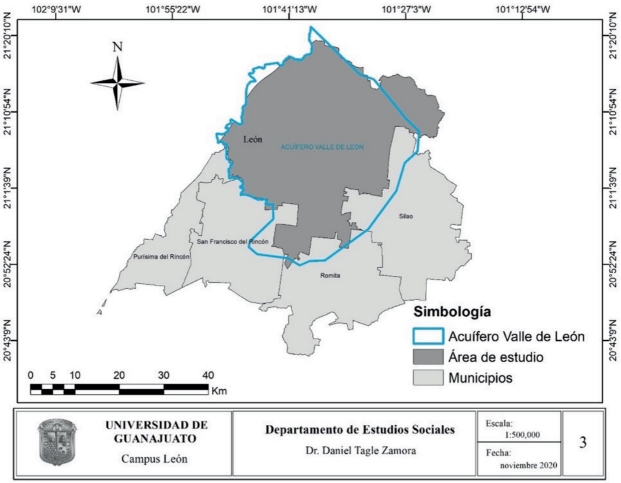

La principal fuente de abastecimiento de agua del municipio proviene del acuífero del Valle de León, el cual abarca mayormente el municipio, con múltiples usos de tipo agrícola, doméstico, público, comercial, industrial y pecuario. En 2013 el principal uso fue el agrícola con 57%, seguido del público-urbano con 40% (Municipio de León, 2013) (véase el Mapa 3).

En 2015 el acuífero reportó una recarga de 124.5 mm3 y un volumen concesionado de 178.2 mm3 para un déficit de 53 mm3 (Conagua, 2015). En 2018 presentó una sobreexplotación de 47.7 mm3 (IMPLAN, 2018), y el nivel de abatimiento identificado variaba entre 1.3 y 3 metros por año, con profundidades de los pozos entre 50 y 160 metros (IMPLAN, 2019a, 2019b), colocándolo como el segundo con mayor presión entre los acuíferos de Guanajuato (CEAG, 2018).

En referencia a la calidad, no se tiene registro de problemas en el agua subterránea; de hecho, presenta una calidad adecuada (Municipio de León, 2013). No obstante, se carece de información pública respecto a posibles afectaciones en la calidad a causa de la sobreexplotación, en especial por las concentraciones de flúor y arsénico. Al momento, el problema de la calidad en León se asocia con las fuentes superficiales, en especial por los impactos al río Turbio derivados de las industrias curtidora y metalmecánica asentadas en el municipio (Caldera, 2011; Municipio de León, 2013).

El organismo operador de agua potable y alcantarillado de León

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) es un organismo público descentralizado de la administración municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio; cubre los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y aprovechamiento de las aguas residuales tratadas (SAPAL, 2016). La población atendida en 2018 fue de 1 744 013 habitantes en León, representando 451 mil predios. El 96.1% de éstos cuenta con servicio de agua potable y el 98.7% con alcantarillado (CEAG, 2018). SAPAL se abastece mediante 119 pozos, así como de la presa El Palote, para ofrecer el servicio de agua potable mediante una red de distribución de 6 264 kilómetros, además de contar con 3 342 kilómetros de red de drenaje sanitario y 240 kilómetros de drenaje pluvial (IMPLAN, 2019a).

El organismo se rige por las decisiones que se toman desde su Consejo Directivo, el cual está integrado por consejeros ciudadanos que mayoritariamente son representantes del sector empresarial local (Caldera, 2014); esto hace que la paramunicipal tenga un comportamiento análogo al de una empresa privada, o bien, corporatizada de tipo neoliberal (Tagle y Caldera, 2021). La cultura e influencia empresarial impregnada en SAPAL es un rasgo característico esencial desde su constitución (Caldera, 2014), aspecto notorio por el comportamiento de tipo comercial que tiene para gestionar el agua en León.

V. El Zapotillo y la ausencia de su pertinencia para León

Como fue mencionado anteriormente, la defensa institucional de El Zapotillo se ha montado en el discurso de la escasez física, la sobreexplotación de los mantos freáticos, así como el crecimiento poblacional y económico, a fin de justificar el trasvase de 120 mm3 de agua para León (Rodríguez, 2004). En este sentido, el presente apartado contrasta dicho discurso con el análisis de los principales indicadores del uso y manejo del líquido en la urbe guanajuatense.

Caracterización de la escasez del agua en León: ¿física o socialmente construida?

El punto de inicio es analizar la disponibilidad de recursos hídricos con que cuenta el SAPAL para garantizar el volumen de abasto requerido por sus distintos usuarios en el periodo 2008-2018 (Cuadro 2), con la finalidad de identificar el tipo de escasez y, con ello, valorar el papel de la ciudad como posible beneficiaria ante El Zapotillo.

Cuadro 2 Indicadores físicos del organismo operador (SAPAL), 2008-2018

| Año | Vol. total extraído mm 3 | Eficiencia física % | Vol. facturado total mm 3 | Vol. pérdidas mm 3 | Vol. agua residual generada mm 3 | Vol. agua residual saneada mm 3 | Agua tratada % |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2008 | 81.1 | 58 | 47.3 | 34.71 | nd | nd | nd |

| 2009 | 80.0 | 60 | 48.0 | 32.12 | nd | nd | nd |

| 2010 | 78.5 | 60 | 46.8 | 31.34 | nd | nd | nd |

| 2011 | 81.4 | 64 | 52.0 | 29.32 | nd | nd | nd |

| 2012 | 80.1 | 64 | 51.2 | 28.84 | nd | nd | nd |

| 2013 | 80.2 | 67 | 53.5 | 26.48 | 55.64 | nd | nd |

| 2014 | 79.7 | 64 | 51.4 | 28.71 | 50.29 | nd | nd |

| 2015 | 80.7 | 65 | 52.4 | 28.27 | 56.52 | 53.9 | 95.3 |

| 2016 | 82.9 | 65 | 54.2 | 29.03 | 53.55 | 51.0 | 95.2 |

| 2017 | 86.9 | 64 | 55.9 | 31.29 | 51.90 | 49.4 | 95.1 |

| 2018 | 86.0 | 65 | 55.9 | 30.11 | 55.78 | 52.9 | 94.8 |

Fuente: Elaboración propia con datos de CEAG, 2012, 2014 y 2018; Implan, 2018 y 2019a.

Como ya se mencionó, SAPAL depende mayormente del acuífero del Valle de León (99.8%) para el abasto de la ciudad. En 2018 el volumen concesionado por Conagua a SAPAL fue de 115 mm3; pero el volumen extraído por SAPAL para abastecer los distintos usos de la ciudad fue 25% inferior a dicho volumen concesionado. Este volumen extraído por el organismo operador se ha comportado de forma estable entre 2008-2018, con apenas un crecimiento de 6%. Sin embargo, para el mismo periodo la eficiencia física promedio anual de SAPAL (63.2%) muestra ser la asignatura pendiente, traduciéndose en un volumen significativo de fugas de agua en su red de distribución, con un promedio de pérdidas anuales de 29.8 mm3, lo cual da un acumulado de 328.5 mm3 entre 2008-2018.

Adicional al abastecimiento de agua proveniente del acuífero y de la presa El Palote (agua superficial), se encuentra el volumen de agua saneada por SAPAL, el cual puede ser aplicado en distintos usos. En 2016 SAPAL asignó una cobertura de tratamiento de 95% para el agua residual de la ciudad (SAPAL, 2016). En 2018, con 19 plantas de tratamiento, la cobertura fue de 94.8%, es decir, 52.9 mm3 de agua residual saneada (IMPLAN, 2018). De este volumen, el 30.4% (16.1 mm3) fue aprovechado de la siguiente manera: 92.7% para fines agrícolas, 5.7% industriales y 1.6% para riego de áreas verdes. No obstante, el 69.6% (37 mm3) del agua que fue saneada no logró distribuirse entre algún uso productivo, destinándose finalmente a los cauces federales (IMPLAN, 2019b).

La información revisada hasta aquí indica que el tipo de escasez que padece la ciudad de León no es de tipo físico, sino que corresponde a una escasez socialmente construida por SAPAL, asociada con su modelo de gestión; esto ante el elevado nivel de fugas y el bajo aprovechamiento del agua saneada. Tan sólo basta mencionar que el promedio anual (2008-2018) de fugas de agua de SAPAL (29.8 mm3) corresponde, de acuerdo con los datos de 2018, a:

62.4% del volumen de sobreexplotación del acuífero (47.7 mm3).

69.6% del volumen consumido por los usuarios domésticos (42.8 mm3).

273.3% del volumen con fines económicos (industrial, comercial, mixto) (10.9 mm3).

53.3% del volumen total distribuido a usos doméstico, económico y público (55.9 mm3).

El volumen del agua saneada no aprovechada para otros usos (37 mm3) representa, considerando los datos de 2018:

77% del volumen de sobreexplotación del acuífero.

3.3 veces el volumen consumido por los usuarios económicos (10.9 mm3).

6.3 veces el volumen del uso comercial (5.8 mm3).

40 veces el volumen para uso industrial (0.92 mm3) (CEAG, 2018).

Considerando condiciones perfectas, y tomando 2018 como referente, el dispendio de agua por parte de SAPAL corresponde a 67.1 mm3, entre fugas y agua saneada no aprovechada. Si bien se reconoce la imposibilidad de eliminar totalmente el nivel de fugas, el esfuerzo de incrementar la eficiencia física, del 65 al 80%, permitiría a SAPAL disponer de 13 mm3, volumen comparativamente superior al consumido por sus usuarios productivos y comerciales.

Sumado a las pérdidas en términos físicos, deben considerarse las pérdidas económicas asociadas con la eficiencia física de la paramunicipal. El Cuadro 3 indica el valor comercial del volumen correspondiente a las fugas, mostrando por año los ingresos que ha dejado de percibir por concepto de fugas (agua no facturada). Entre 2008-2018 el valor económico agregado de las fugas, sin traerlas a valor presente, correspondieron a 6 136 MDP, equivalente al 37.9% de los ingresos totales acumulados por el organismo para dicho periodo.

Cuadro 3 Valor económico de las fugas de agua de SAPAL

| Año | Vol. fugas mm 3 | Valor económico aprox. fugas * MDP |

|---|---|---|

| 2008 | 33.8 | 406 |

| 2009 | 32.0 | 411 |

| 2010 | 31.7 | 435 |

| 2011 | 29.0 | 449 |

| 2012 | 28.9 | 499 |

| 2013 | 26.7 | 476 |

| 2014 | 28.3 | 585 |

| 2015 | 28.3 | 616 |

| 2016 | 28.7 | 685 |

| 2017 | 31.0 | 782 |

| 2018 | 30.1 | 789 |

*Valor económico de las fugas= [volumen de fugas]*[(ingresos por el servicio de agua potable) / (volumen facturado total)].

Fuente: Elaboración propia con datos de CEAG, 2012, 2014 y 2018.

En el caso del agua saneada, el valor comercial por m3 es de $8.78 (CEAG, 2018), por lo que el costo de oportunidad por cada millón de m3 de este tipo de agua que no se comercializa en usos productivos es de 8.7 MDP. Es decir, el valor agregado del agua tratada destinada a cauces federales en 2018 fue de 324 MDP, lo que conlleva a determinar que todo en conjunto, lo físico y lo económico, define un uso y un manejo que promueve el derroche del agua por parte de SAPAL en León.

¿El crecimiento poblacional como componente de la presión hídrica en León?

Se parte retomando que el aumento poblacional en León ha sido usado en el discurso oficial guanajuatense como un elemento de presión sobre el recurso hídrico para justificar El Zapotillo. En este sentido, la relación crecimiento poblacional y abasto de agua potable con fines domésticos es el interés de esta subsección, adelantando que lo señalado por Guanajuato no logra justificarse con sus propios datos reportados.

Previamente se indicó que el volumen total extraído por SAPAL pasó de 81 mm3 en 2008 a 86 mm3 en 2018 (6% de crecimiento en una década). Considerando este dato, se tiene que el indicador de tomas totales de agua potable4 ascendió de 337 mil a 451 mil, equivalente a un aumento de 33.85%. En cuanto a las tomas domésticas, pasaron de 320 mil a 393 mil, lo que significó un aumento de 23%; dinámica similar al crecimiento demográfico de 20% entre 2008-2018. Si se aborda la proporción “tomas domésticas” entre “tomas totales,” se tiene que en 2008 fue de 95%, mientras que en 2018 alcanzó 87%, reducción que se dio en comparación con el aumento de las tomas para usos económicos (comerciales, industriales y mixtas), que crecieron 228%.

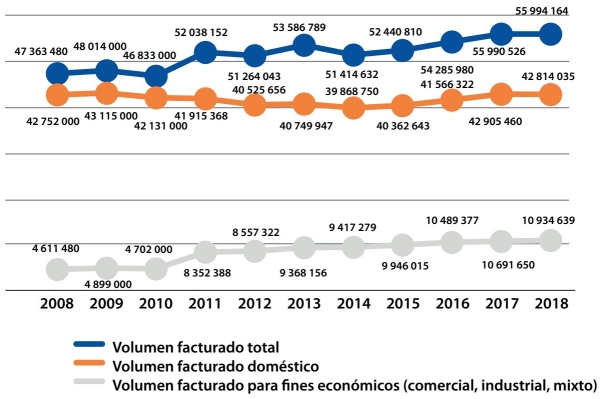

Considerando el volumen facturado doméstico,5 éste apenas tuvo un crecimiento perceptible de 62 mil m3 (incremento de 0.14%) en una década, pasando el consumo doméstico de 42.7 mm3 en 2008 a 42.8 mm3 en 2018. Como muestra la Gráfica 1, el volumen facturado para fines domésticos se ha estabilizado en el tiempo, a pesar del aumento poblacional de 359 886 habitantes entre 2008-2018 (CEAG, 2018).6 En el caso del volumen facturado para usos económicos, éste se ha duplicado (2.3 veces) en el mismo lapso, pasando de 4.6 mm3 en 2008 a 10.9 mm3 en 2018, lo cual ha empujado al alza el volumen total de agua facturada en 8.3 mm3 (18.2% de crecimiento).

Fuente: Elaboración propia con datos de CEAG, 2012, 2014 y 2018.

Gráfica 1 Volumen facturado total, volumen doméstico facturado y volumen facturado con fines económicos en León, Guanajuato 2008-2018 (mm3)

Hasta aquí el análisis de la información no muestra una correspondencia entre la dinámica poblacional y el aumento del volumen de agua para fines domésticos en la década considerada. El crecimiento poblacional de 20% (359 886 habitantes) entre 2008-2018 (CEAG, 2018) debió haber generado una presión adicional7 en los requerimientos de agua para uso doméstico de aproximadamente 9.1 mm3; no obstante, el aumento oficial fue apenas de 62 mil m3. Es decir, el volumen facturado doméstico fue 146 veces inferior al volumen estimado de agua requerido para cubrir dicho crecimiento poblacional.

La revisión realizada no indica la existencia de una relación directa que determine que el mayor crecimiento poblacional en León esté presionando, más que proporcionalmente, por mayores requerimientos de agua con fines domésticos; esto a pesar del significativo crecimiento poblacional registrado en la ciudad. El análisis de los datos oficiales rechaza la postura institucional que señala que la ciudad requiere de 120 mm3 de agua anuales de El Zapotillo para abastecer a 1.74 millones de habitantes. El volumen políticamente solicitado (120 mm3) resulta inconsistente, dado que representa:

Las tarifas y su importancia para la estabilización de la demanda del agua en León

Frente a la dinámica poblacional prevaleciente en León y ante los retos de gestión que presenta SAPAL (elevado nivel de fugas y bajo aprovechamiento del agua saneada), el paliativo que solventa su ineficiencia se encuentra en el sistema tarifario que ha establecido a los usuarios, siendo éste clave en la contención del aumento de la demanda con fines domésticos en la última década, permitiéndole, con ello, disponer de agua para sostener el abastecimiento de la creciente demanda por parte de los distintos usos económicos de la ciudad.

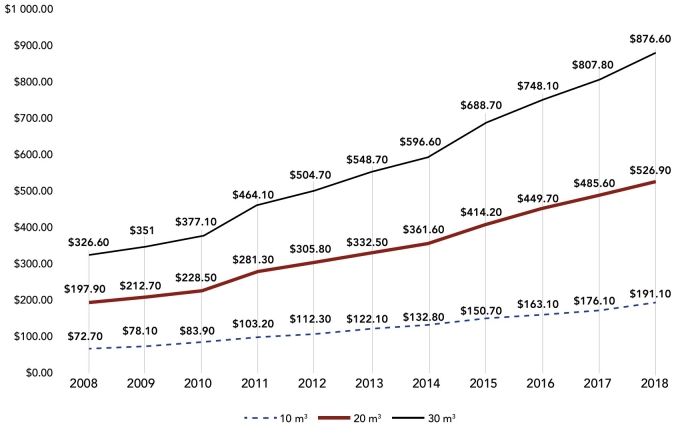

Actualmente SAPAL (2020) maneja cuatro tipos de tarifas: doméstica, comercial, industrial y mixta. En el caso del uso doméstico,8 el organismo estableció un sistema progresivo de precios por m3 consumido, dentro del cual considera el cobro de una tarifa base fija que es independiente del nivel de consumo. En 2020, por ejemplo, la cuota base de arranque es de $109, cobrando progresivamente a partir de ésta por m3 consumido. El tramo de consumo 0-10 m3 tiene un costo de $192.9; $551.82 para 0-20 m3; y de $923.39 para el rango 0-30 m3. El crecimiento de las tarifas entre 2008 y 2018, para cada tramo de consumo, ha sido, respectivamente, de 162, 166 y 168% (véase la Gráfica 2).

Fuente: Elaboración propia con información de IMTA, 2019.

Gráfica 2 Evolución de las tarifas de agua de SAPAL para consumo doméstico en tramos de 0-10 m3, 0-20 m3 y 0-30 m3 (2008-2018)

En el contexto nacional la paramunicipal se presenta con las tarifas más elevadas para el servicio de agua potable a nivel doméstico. De acuerdo con el Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable del IMTA (2019), SAPAL ocupó la tercera posición entre 82 ciudades con la tarifa más cara para el tramo de consumo 0-10 m3; mientras que, para los tramos 0-20 m3 y 0-30 m3, se posicionó con las tarifas más elevadas a nivel nacional. Cabe señalar que el organismo no tiene un sistema de tarifas diferenciadas, o subsidios cruzados, el cual considere las condiciones socioeconómicas de sus usuarios. En 2020 incorporó un programa social que consta de otorgar gratuitamente un m3 de forma mensual a las personas de la tercera edad que así lo soliciten, además de condonar el pago durante los meses de marzo y abril de 2020 como parte de la emergencia sanitaria causada por el covid-19. En lo referente a la morosidad, extiende un plazo de seis meses como tolerancia para la liquidación del adeudo del usuario doméstico, de lo contrario procede al corte y clausura de la toma.

El esquema tarifario y la fuerte capacidad de recaudación (eficiencia comercial de 90%) (CEAG, 2018) reflejan el elevado interés que existe en SAPAL por el desempeño de sus indicadores comerciales, esto aún por encima del objetivo de priorizar la materialización del derecho humano al agua para los leoneses. Los números negros de SAPAL dan cuenta de ello, tan sólo entre 2008-2018 el promedio anual de utilidades de la paramunicipal fue de 240 MDP, esto para una masa total de utilidades en estos once años de 2 637 MDP (CEAG, 2018). Esta capacidad comercial le ha permitido obtener múltiples reconocimientos internacionales por las calificadoras financieras, ubicándola como una de las mejores empresas públicas descentralizadas de agua potable, saneamiento y tratamiento a nivel nacional. Standard & Poor’s le otorgó en 2018 la calificación “AAA (mex)” por la fortaleza y estabilidad financiera que ha presentado en su gestión comercial del agua, que, además, ha sido el elemento garante para gestionar la demanda del líquido en el contexto de ineficiencia que la institución ha construido.

VI. Discusión

El análisis de la gestión del agua en la ciudad de León, formulado aquí, indica que los problemas que padece la urbe en materia hídrica no corresponden con los factores institucionalmente9 mencionados para justificar la pertinencia de la presa El Zapotillo. La revisión de los datos oficiales desde la mirada de la nueva cultura del agua (NCA) ubica un problema de gestión asociado al propio modelo implementado por SAPAL, caracterizado por un elevado nivel de pérdidas en su red de distribución, así como por el bajo aprovechamiento del agua saneada, aspectos que han alimentado desde la paramunicipal la responsabilidad directa de la construcción de la escasez social del agua en la urbe.

Puntualmente, se descarta que sea el crecimiento poblacional el componente que esté presionando la capacidad de abasto de agua del organismo operador; la revisión señala que las tarifas que aplica a sus usuarios domésticos han sido la clave en la contención de la demanda. En lo que respecta al uso económico, éste es identificado como el que paulatinamente va colocando presión al organismo, aumentando 2.3 veces en el periodo 2008-2018, situación que, al estar estrechamente relacionada con la promoción al crecimiento económico, puede plantear escenarios de riesgo de abasto para este uso y, por tanto, la amenaza al crecimiento económico que se pretende evitar con la implementación de El Zapotillo.

En este sentido, y contrario a que SAPAL se interese en desarrollar acciones que internalicen el dispendio del agua, a pesar de contar con suficientes recursos económicos para hacerlo (2 637 MDP), el presente documento sugiere como discusión que la presa El Zapotillo no está diseñada esencialmente para resolver de fondo las problemáticas sociales y ambientales del agua en la urbe. Su objetivo, opuesto al interés general, mantiene la atención prioritaria en los posibles beneficios económicos que se pueden derivar de la gestión del agua basada en el modelo de oferta. Por un lado, se respaldan los intereses de acumulación que las constructoras participantes tienen en el desarrollo de la presa (en Jalisco) y el acueducto (para León); y por el otro, se intentan materializar las ideas del proyecto neoliberal con las que se busca organizar la gestión del agua en el Bajío, impulsadas por el SAPAL y la CEAG, esto como parte de la propia naturaleza de la cultura empresarial arraigada en la región, coincidente con el ambientalismo de mercado. En este sentido, la presa está pensada para solventar dos necesidades que las instituciones guanajuatenses deliberadamente han maquillado como escasez física del agua:

Transferir los costos sociales, económicos, ambientales y políticos causados por el modelo de gestión de SAPAL hacia: a) las comunidades de Jalisco (inundándolas); b) el gobierno federal (aprovechando la subvención financiera que representa la presa y el acueducto); y, c) el gobierno de Jalisco (quien seguirá asumiendo los costos políticos, sociales y ambientales del proyecto).

El Zapotillo es una pieza clave en la organización del proyecto económico de la región Centro Bajío, especialmente para León y su zona metropolitana. Los beneficios asociados a la presa no se refieren a una descarada apropiación de las rentas generadas por la comercialización de los servicios básicos o económicos del agua por parte de SAPAL. Más bien, se plantean para favorecer directa o indirectamente el mantenimiento y el crecimiento del esquema de acumulación de los sectores económicos dominantes, altamente dependientes del agua.

Finalmente, el proyecto hidráulico El Zapotillo no está considerado para asegurar el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano en León. Su prioridad se resume en la expansión del mercado mismo, impulsando el proceso de mercantilización del líquido como input a la demanda incesante del sector inmobiliario (básicamente para vivienda), así como por los sectores comercial e industrial avecindados en la urbe guanajuatense.

Conclusiones

La presa El Zapotillo, como muchos megaproyectos en México, ha generado una amplia polarización social vinculada con el choque de intereses que implica la reorganización de los recursos hídricos. Su formalización institucional, hace más de una década, generó una amplia y organizada movilización social en las tres comunidades afectadas de Jalisco, que hoy la tiene jurídicamente estancada. Además del fallo que lograron a su favor las comunidades Acasico, Palmarejo y Temacapulín en 2013, éstas también sumaron la empatía de la sociedad tapatía en su resistencia a ser inundadas para atender las necesidades de las urbes de Guadalajara y León.

Contrario a lo que pasa en Jalisco, la construcción del problema del agua en la ciudad leonesa se ha dado de manera vertical por el organismo operador SAPAL y por la CEAG, quienes sigilosamente han incorporado el tema de la presa en la opinión pública leonesa como la única opción viable para atender las necesidades hídricas (físicas) de la ciudad a largo plazo (25 años). Con el eslogan oficial “El Zapotillo: agua para todos, agua para siempre” (SAPAL, 2016), las instituciones guanajuatenses han logrado generar en la urbe una percepción social favorable a la presa, descartando cualquier posibilidad de rechazo a la misma en Guanajuato. En este sentido, el presente trabajo se ha orientado a investigar la pertinencia del megaproyecto para León, no desde un análisis de la evaluación de carácter técnico, económico, social y ambiental de la presa, sino a partir de revisar los propios datos físicos y comerciales del uso y manejo del agua de dicha ciudad, con lo que se ha logrado evidenciar la inconsistencia del discurso oficial que apuesta por el megaproyecto para el Bajío, plasmado en el Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde, de 2019.

Siguiendo esta línea de argumentación, el cierre de las conclusiones se enfoca en enlistar, como parte de los hallazgos encontrados, aquellos aspectos que SAPAL y CEAG han omitido en difundir públicamente para no afectar los intereses de afianzar la presa para Guanajuato (véase el Cuadro 4).

Cuadro 4 Resumen de las inconsistencias para justificar la presa El Zapotillo para León, Guanajuato

| Aspectos físicos |

|

| Aspectos comerciales |

|

| Aspectos sociales |

| Aspectos ambientales |

|

| Aspectos políticos |

|

| Otros aspectos |

|

Fuente: Elaboración propia con datos de CEAG, 2012, 2014 y 2018.

Definir el problema y la solución del agua a conveniencia de las autoridades de Guanajuato ha sido esencial para disimular lo que desde la NCA puede considerarse como un fraude del agua en León (Aguilera, 2009). Dicho engaño se da bajo la primicia de presentar una crisis del agua que socialmente ha sido construida por SAPAL, a través de la falsa idea de un problema de escasez física del líquido, aspecto que fue ratificado en la firma con Jalisco de los Acuerdos de Entendimiento de 2019. Lo anterior busca externalizar los costos de la gestión del agua de León a Jalisco, y encaminar el ambientalismo de mercado en el sector agua como parte de la propia necesidad del proyecto neoliberal de la región, evidenciando los verdaderos intereses de las instituciones del Bajío por concretar El Zapotillo.

Finalmente, la investigación deja ver que el problema del agua que impera en León puede atenderse localmente. Para ello, se requiere de voluntad política que facilite un giro radical dentro de la organización de SAPAL, estableciendo modificaciones en la forma de integrar su Consejo Directivo, considerando la pluralidad y una verdadera participación ciudadana; asimismo, alejándolo de la coacción empresarial local a la que ha estado sometido para transitar a nuevas ideas y acciones de prioridad social y ambiental en la gestión local del agua.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)