Introducción

Antes de la pandemia de COVID-19, cuando transitar por las calles no representaba un riesgo para la salud, el escenario de la niñez y la adolescencia en desamparo o desprotección se escondía en lo cotidiano. La coyuntura de la emergencia sanitaria ha puesto a la luz la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes (NNA), quienes se encuentran en desarrollo. La fecha oficial de llegada de la pandemia a América fue el 26 de febrero de 2020, con el primer caso en Brasil; seis meses después, la mayoría de los países colindantes ya se encontraban en asilamiento obligatorio, con suspensión de servicios públicos y de amplios sectores económicos. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [CEPAL-UNICEF], 2020).

Dentro de la información obtenida de la pandemia actual, se ha observado cómo los índices de mortalidad aumentaron durante el primer semestre, sin embargo, las estimaciones todavía son difusas con respecto a los registros oficiales -hasta junio de 2020- sobre las secuelas de orfandad total o parcial de NNA. Es una problemática que urge ser tratada, la cual, generalmente, se considera relevante en contextos bélicos.

Como parte de la metodología, el punto de partida fue establecer una terminología que brindara contenido axiológico en el presente análisis. Posteriormente, se realizó una búsqueda de registros de orfandad antes de la pandemia en México y algunos puntos de Latinoamérica, los cuales, al no ser concluyentes, dejan ver que no hay certeza de cuántos eran y de cuántos serán después de la pandemia. Las implicaciones pueden ser múltiples, por lo que fue necesario considerar las repercusiones afectivas, económicas y sociales que presenta la problemática.

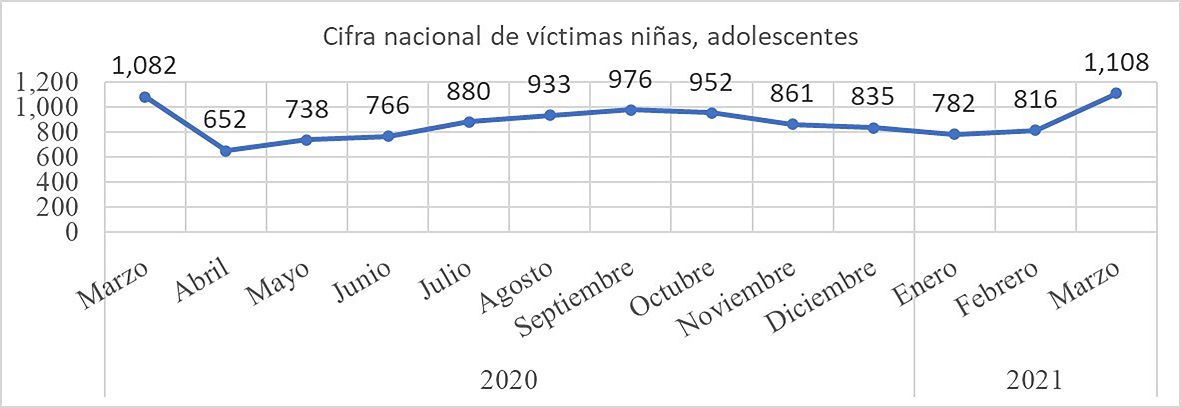

Otra de las caras de la vulnerabilidad se observa en los diferentes tipos de violencia que aumentan como consecuencia del cierre de servicios y el aislamiento social. En este contexto, se revela la práctica de castigos físicos en gran parte de la región durante la crianza, en la que confluyen patrones sociales y de estereotipos que favorecen la violencia infantil y juvenil; de igual forma, están latentes los riesgos por el uso y abuso del internet. En el caso de México, sí hubo un parámetro de referencia anual con base en cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo, las cuales van de marzo de 2020 a marzo de 2021; en este periodo se observó un incremento importante en delitos contra NNA.

Todavía no hay un diagnóstico sobre el bienestar de la niñez y la adolescencia en estos momentos de pandemia, ya que no se han suscitado diálogos regionales que den voz a estos sectores de la población para manifestar sus sentimientos, temores, inquietudes y necesidades con el fin de reconocer su nivel de bienestar.

En ese sentido, se abordó, en México y Latinoamérica, la obligación estatal de velar y hacer efectivos los derechos de NNA, así como la responsabilidad que el Estado tiene en el escenario internacional y en los mecanismos de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en la región.

Los indicadores de bienestar se confrontaron con los de riesgos en el contexto actual con la finalidad de poder reconocer los desafíos que surgen en México y algunos puntos de Latinoamérica. La indiferencia ante la magnitud de este problema tiene un alto costo social; el presente estudio pretende mostrarlo.

Terminología para la niñez y adolescencia

Los términos que solemos utilizar en la investigación y en el trabajo humanitario son de especial importancia para la interpretación de su significado, pero, sobre todo, para comprender la realidad desde una misma perspectiva. Una de las herramientas semánticas más valiosas es el Glosario para la Protección de la Infancia, Violencia Sexual y de Género y Terminología Relacionada (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2019). En este documento, se considera como niño o niña a toda persona menor de dieciocho años, y se señala que los adolescentes comprenden el rango de diez a diecinueve años.

En el caso de México, se entiende por niñas y niños a aquellas personas menores de doce años, y refiere como adolescentes a aquellos que han cumplido doce años, pero son menores de dieciocho años (Decreto 26.061 de 2005). La importancia de distinguir la niñez de la adolescencia -de acuerdo con la OMS- radica en que se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018).

Otro término que es necesario abordar para el presente estudio, es la protección de la infancia; de acuerdo con el Glosario especializado, dicho término designa: “estrategias y acciones encaminadas a prevenir y responder a la violencia, explotación y abuso contra niñas y niños” (ACNUR, 2019). México y Argentina coinciden al emplear un concepto más amplio: protección integral. En el caso de México, se reúnen todos los mecanismos ejecutados por los tres niveles de gobierno para garantizar de una manera universal y especializada cada una de las materias relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes (Ley de 2021). En cuanto a Argentina, se amplía su nivel de alcance para que, a través de todos los mecanismos y servicios, se asegure el efectivo goce de los derechos y garantías de los antes mencionados, lo cual está presente en su Constitución Nacional y ha sido firmado por el país en los tratados internacionales, que incluyen expresamente la propia Convención sobre los Derechos del Niño (Decreto 26.061 de 2005).

En relación con el concepto de vulnerabilidad, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) contempla que son parte de ella los “niños, niñas y adolescentes refugiados, apátridas, migrantes, privados de libertad, internados o que ya han sido víctimas de vulneraciones como trabajo infantil o que se encuentran en situaciones de conflicto o fragilidad”. De esta definición, es posible afirmar que un niño, niña o adolescente que ha sido separado de sus padres o de sus cuidadores (catalogado como “no acompañado”) es parte de esta clasificación.

Ya sea que se categorice de una u otra forma, es importante reconocer que tanto la niñez como la adolescencia son fundamentales para el desarrollo de las personas en sus esferas biológicas, sociales y psicológicas, puesto que son determinantes para el destino de la sociedad.

La orfandad como situación y realidad

Desde el sentido más profundo, la orfandad significa desamparo. El origen de la palabra “huérfano” proviene del latín orphanus que significa “abandonado”. En estudios religiosos bíblicos se profundiza en el significado del término, definiéndolo como “privado de algo que tenía y apreciaba o de sus seres queridos” (Real Academia Española, s. f.).

La orfandad comprende la muerte, ausencia o abandono de los padres de los niños, niñas y adolescentes; la pérdida de los progenitores representa el elemento fáctico que genera una condición de vulnerabilidad. La situación emocional, social y económica no sólo debe ser abordada para formar parte de una estadística demográfica, sino que debe ser un foco de atención.

Desde la perspectiva jurídica, el término “huérfano” parece ser sobreentendido en muchos países, pues las legislaciones civiles no suelen definirlo como en el caso de México; sólo se vuelve relevante distinguirlo si la orfandad es parcial o total. En Argentina, el Código Civil establece en el Art. 325. (Código Civil de la República Argentina [CCRA], 1968) que “solamente se otorgará adopción plena a los menores huérfanos de padre y madre”, entre otros supuestos, esto implica que el reconocimiento del desamparo solamente se acreditará por la muerte de ambos progenitores. En México, se anunció la elaboración de un Protocolo Nacional que brindará atención a NNA huérfanos por feminicidio, lo que hace patente la realidad en la orfandad mexicana; sin embargo, hasta la fecha de elaboración del presente estudio, su publicación oficial sigue pendiente.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (2020) señala que “huérfano es el niño o niña que ha perdido a uno o ambos progenitores”. La pérdida de un padre, una madre o ambos, no menoscaba una realidad irrefutable que se traduce en una ausencia con huellas emocionales, económicas y sociales. La orfandad es entonces una situación que incrementa la vulnerabilidad de NNA.

¿Qué ocurre ante la pérdida de uno o ambos progenitores? Es común que algún familiar -generalmente abuelas y abuelos-, parientes o amistades acoja aquellos y aquellas que han perdido a sus padres, lo cual trae como consecuencia un impacto económico para cubrir las necesidades de los nuevos integrantes.

Por su parte, el propio Estado tiene la obligación de intervenir y velar por la protección y seguridad de los NNA en situación de orfandad que no tengan ninguna red de apoyo o familias de acogida -formales o informales- que asuman el rol de cuidadores; en tal caso, deben considerarse los centros de acogida de emergencia para el cuidado infantil.

Bajo esta línea de análisis, se puede afirmar que la orfandad se vincula con la falta de cuidados parentales, por ello, el desamparo sufrido por el abandono de los progenitores (o del propio Estado cuando incumple con la obligación de velar por la eficacia de los mecanismos para brindar protección integral a NNA) también es otra forma de orfandad social.

Quizás una orfandad todavía más cruel, desde una óptica humanista, se presenta cuando NNA migrantes no acompañados se encuentran en situación de calle o de desamparo, enfrentándose a múltiples barreras para poder gozar de cualquier servicio. La frecuencia de este escenario parece restar valor al principio del interés superior de la niñez que, en México, se encuentra reconocido en el artículo 4º de la Carta Magna (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917), además de otras disposiciones normativas.

Registros de orfandad en México y Latinoamérica a causa del COVID-19

La pandemia de COVID-19, llegada a este continente oficialmente el 26 de febrero de 2020 con el primer caso en Brasil (CEPAL-UNICEF, 2020), con lo que el número de huérfanos se multiplicó; sin embargo, aún no es posible contar con cifras precisas que permitan el comparativo de registros oficiales previos a esta emergencia sanitaria que develen el saldo de huérfanos bajo esta pandemia. En determinados países de Latinoamérica, el contagio se suscitó en diferentes momentos. En México, el primer caso se documentó el 28 febrero de 2020; la Organización Mundial de la Salud declaró que México entraba en la fase 2 el 24 de marzo de 2020.

En el escenario mexicano, tampoco hay registros oficiales precisos, pero se cuenta con una aproximación basada en una cifra general de muertes por COVID-19, en la que el 42 % de 195,000 personas fallecidas en el país (hasta marzo de 2021) eran padres o madres, no se encuentra documentado cuántas madres solteras perdieron la vida a causa de esta enfermedad, siendo el único sustento de su familia; concretamente, en la Ciudad de México, la cantidad de huérfanos en situación de vulnerabilidad es aproximadamente de 3,100 (Arista, 2021). Este dato preliminar únicamente es un avance prematuro para advertir que gran cantidad de NNA en México y en la región latinoamericana que han sufrido esta pérdida requiere protección y resiliencia.

Aunque en la mayoría de los casos son personas adultas mayores quienes toman el rol de cuidadores, la situación se muestra espacialmente adversa cuando también ellos deben separarse de los NNA que han sido contagiados, ya que forman parte de los sectores más vulnerables de la población; esa nueva separación los lleva sufrir a una doble pérdida.

Panorama general de orfandad antes de la pandemia (2015)

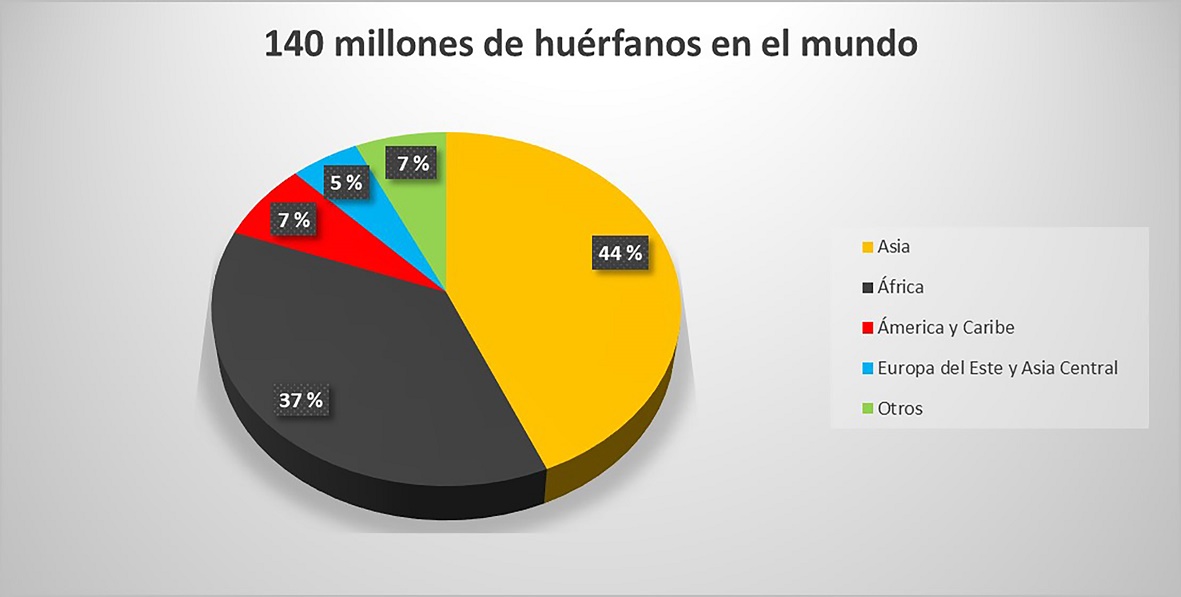

De acuerdo con registros de la UNICEF, en 2015 había casi 140 millones de huérfanas y huérfanos en todo el mundo, de los cuales 61 millones se encontraban en Asia; 52 millones, en África; 10 millones, en Latinoamérica, y 7.3 millones, en Europa del Este y Asia Central (UNICEF, 2016).

Hoy en día, no se sabe con certeza el aumento de orfandad por la pandemia; las cifras de muertes que registran los países aún no especifican cuántos eran padres o madres, por lo que no se han generado datos más precisos en orfandad hasta este momento.

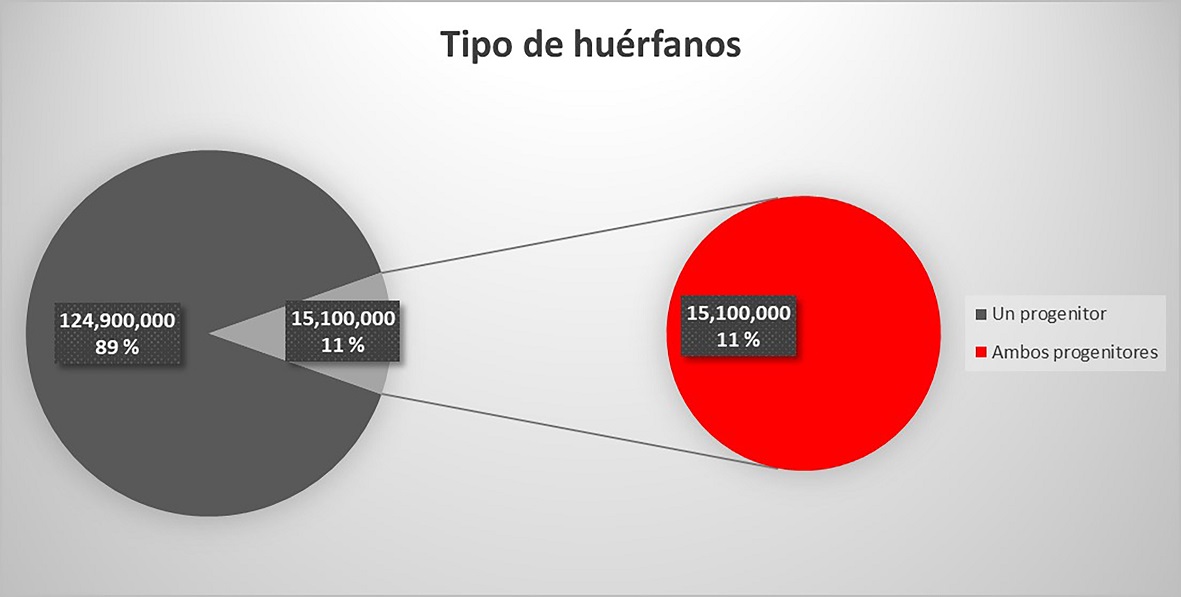

De los casi 140 millones de niños clasificados como huérfanos, 15.1 millones habían perdido ambos progenitores, de éstos, el 95 % eran niños y niñas menores de 5 años de edad, es decir, pertenecían a la primera infancia, quienes tienen como actividades principales comer, jugar y amar (UNICEF, s. f.).

Con base en estudios de la UNICEF, de 1990 al año 2015 la cifra de huérfanos y huérfanas había disminuido, hecho que se relaciona con las mayores expectativas de vida y el índice de mortalidad actual. En Latinoamérica aún no se tiene un registro oficial que permita conocer hasta este momento cuántos NNA han quedado en situación de orfandad a causa de la pandemia.

Los impactos de la orfandad

Como se mencionó anteriormente, la orfandad repercute en diferentes aspectos de la vida; el primero en ser considerado es el ámbito afectivo, ya que el primer efecto de gran impacto es el emocional al morir el padre, la madre o ambos; este hecho, sin duda, marcará un antes y un después en la vida de los NNA, dada la pérdida de su fuente de amor y protección.

A raíz de los decesos por la pandemia y el fuerte desajuste económico que han tenido los países de Latinoamérica, Ana María Osorio y Ernesto Cárdenas (2021), por medio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconocieron el esfuerzo de los respectivos gobiernos para destinar presupuesto para que los NNA puedan acceder a servicios públicos y se garanticen sus derechos luego de identificar las vulnerabilidades y los riesgos de su entorno.

En México, se cuentan con algunos programas como “Niños en duelo” (Save the Children, 2021), el cual proporciona materiales de apoyo y de asesoría sobre emociones relacionadas con el tema del duelo en niñas, niños y adolescentes. Este tipo de acciones y reacciones, generalmente, proviene de la sociedad civil, desde donde se busca fortalecer las redes de apoyo y brindar afecto ante las circunstancias sanitarias actuales; con ello, se generan nuevos vínculos afectivos al trabajar la fortaleza emocional y mental.

Otro tema, no menos importante, es el que concierne a la economía de las familias de acogimiento de los y las niñas y adolescentes en orfandad; además de las necesidades afectivas, el impacto económico es más perceptible en una región en vías de desarrollo, ya que los servicios de salud no consideran a los NNA como prioridad, acción que conlleva a un mayor riesgo de contagio. No hay una fórmula para medir el impacto que esto provoca, ya que son varios los elementos por considerar: el contexto del país; la agenda pública; y la jerarquía de prioridad que se dé a la niñez ante la pandemia.

En toda Latinoamérica, se vislumbró un detrimento económico considerable en la última década que aumentó con el aislamiento sanitario y el cierre de industrias y sectores como el turismo. (CEPAL, 2020). Las crisis económicas repercuten en la reducción de mecanismos de tutela y protección de NNA; asimismo, se advierten cada vez más las desigualdades socioeconómicas, aquellos que están en condición de vulnerabilidad son los más afectados.

Se prevé que la crisis de COVID-19 aumentará la pobreza. En Latinoamérica se pronostica que aumentará un 37.3 %, la pobreza extrema incrementará sus cifras a 28.5 millones, con lo que los NNA se verán afectados en un 51.3 % en la esfera económica y educativa. Aunado a todo lo anterior, la mayor cohabitación en hogares por tiempo prolongado propiciará el riesgo de violencia, violencia doméstica, falta de privacidad y casos de violación.

Las violencias a NNA

La violencia es definida por la Organización Mundial de la Salud como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002). En este sentido, es posible reconocer que la violencia es un proceso aprendido, no es una característica o atributo de la naturaleza humana. La lógica que se presenta en este punto es que si se pueden aprender o adquirir conductas violentas, también pueden ser desaprendidas y erradicadas. El maltrato infantil es una de las expresiones de violencia más constantes, el cual se ha convertido en un problema de salud pública en el mundo, declarado así por la Organización Mundial de la Salud desde 1999 (Alba, 2018).

De acuerdo con el estudio conjunto de CEPAL-UNICEF (2020), se identifican las siguientes formas de violencia hacia NNA: la violencia física o psicológica, expresada a través del castigo físico y humillante y tratos degradantes; la sexual; la que se presenta en el entorno digital; y también se reconoce la relación producida de la violencia a las mujeres y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Podemos advertir que las dos anteriores comparten un escenario particular, el hogar, un lugar que debería ser el de mayor protección y bienestar, que ante los efectos de estrés por el aislamiento, éste se ha convertido en el eje de muchas de las violencias contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el comparativo de esta pandemia durante el primer año, las violencias hacia NNA muestran una constante en México y, en algunos delitos, un repunte -como en el de tráfico de menores-.

Violencia física

La primera de las formas de violencia se refiere a “los castigos físicos, formas de tortura, tratos crueles o inhumanos que reciben los NNA por parte de personas adultas o de otros niños”. (Asociación Española de Pediatría [AEP], 2021). Se advierte como principal elemento la intencionalidad del agresor, en la que hay una transgresión franca de los derechos de la infancia que, desafortunadamente, también conlleva a un proceso de aprendizaje que se ha perpetuado de generación en generación como parte de la crianza, especialmente, en Latinoamérica.

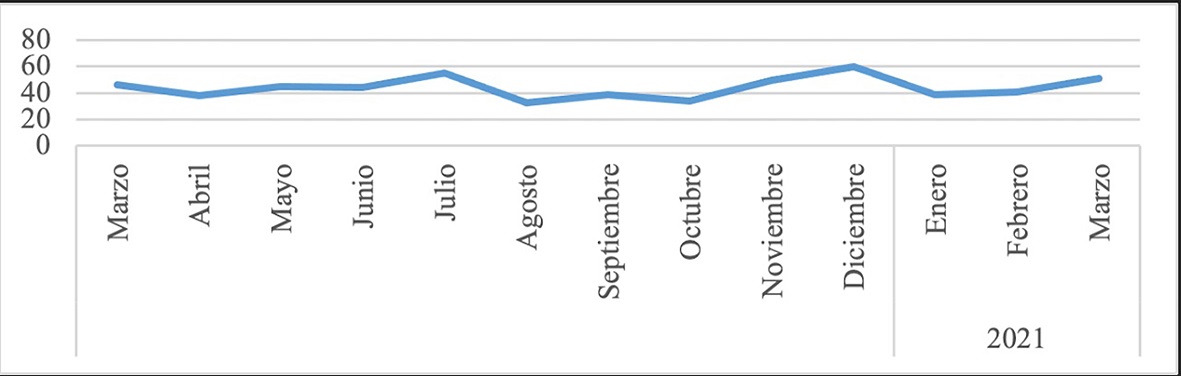

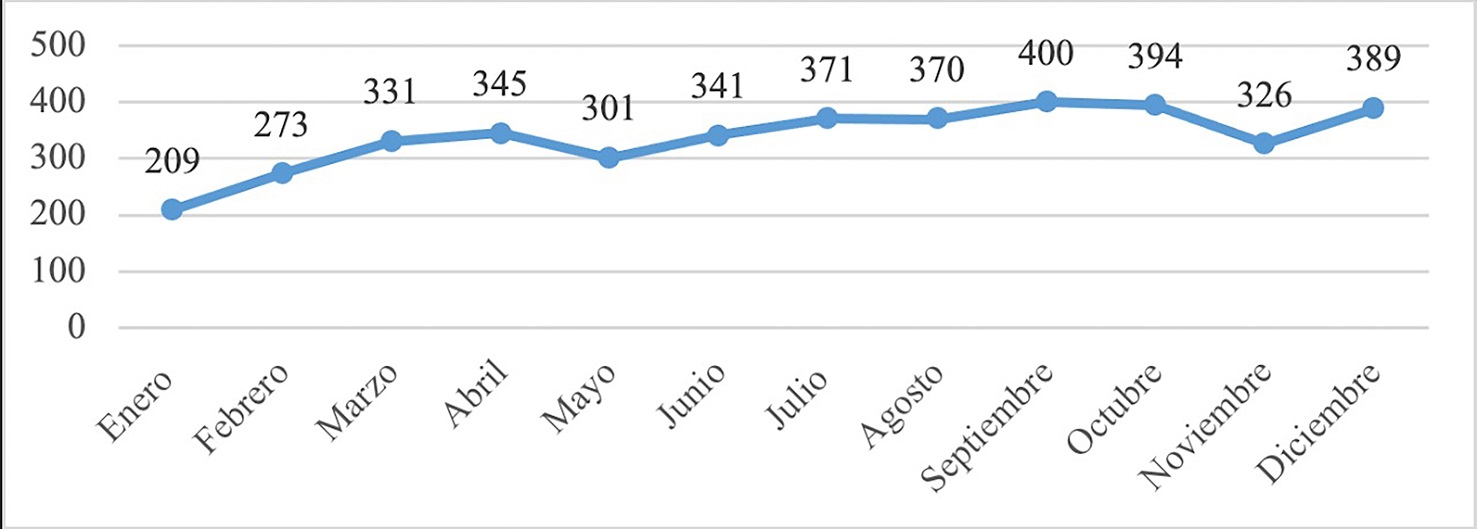

En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Decreto 26.061 de 2005) no establece un concepto específico para este tipo de violencia, pero sí lo podemos encontrar en el Art. 6º fracción II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: “Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas” (2015). La figura 3 con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2021) muestra el comportamiento referente a la violencia en caso de homicidio hacia NNA de marzo de 2020 a marzo 2021:

Fuente: elaboración propia con base en UNICEF (2016) https://www.unicef.org/media/50056/file/UNICEF_annual_report_2015_SP.pdf

Figura 1. Distribución de huérfanos en el mundo

Fuente: elaboración propia con base en UNICEF (2006) https://www.unicef.org/es/hu%c3%a9rfanos

Figura 2. Situación de orfandad con respecto a la pérdida de padres

Fuente: elaboración propia con base en cifras del SESNSP (2021). Disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es

Figura 3. Comportamiento del delito de homicidio contra NNA

El homicidio mostró un repunte en diciembre de 2020 que se mantuvo hasta marzo de 2021. Ésta es la mayor transgresión a los derechos humanos de NNA que se presenta en cualquier parte del mundo; especialmente se constata en conflictos bélicos, donde las víctimas principales son más vulnerables (mujeres, niños, niñas y adolescentes).

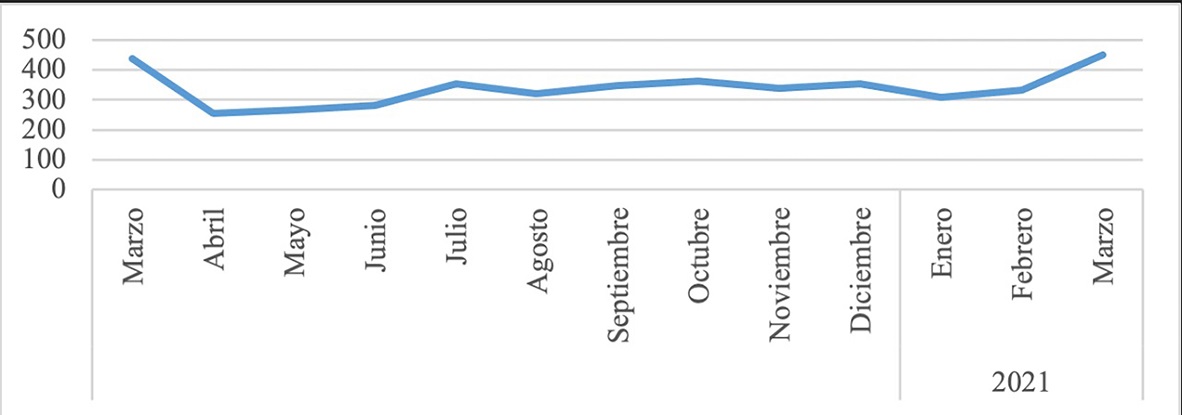

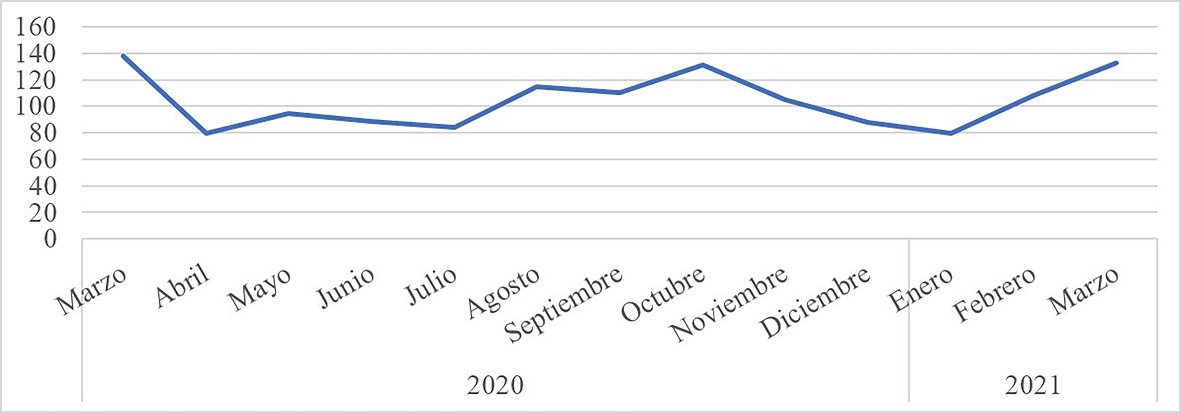

En cuanto al delito por lesiones, durante el lapso que comprende la pandemia también se registra un aumento importante (véase figura 4).

Fuente: elaboración propia con base en cifras del SESNSP (2021). Disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es

Figura 4. Comportamiento del delito por lesiones

Violencia sexual

Este tipo de violencia se vincula con cualquier actividad sexual impuesta, ya sea por un mayor de edad o bien, en el caso de adolescentes, por individuos que sobrepasen los 14 años (edad para ser tratados por la justicia de adolescentes en México). Los delitos relacionados con mayor frecuencia de aparición son la trata sexual y la prostitución infantil. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2015), la violencia sexual se define de la siguiente forma: “es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”.

Violencia mental

Ésta es otra clasificación de las violencias a las que se refiere el estudio de la Revista de Pediatría concerniente al maltrato psicológico, abuso o agresión verbal y maltrato o descuido emocional (Alba, 2018). Los hechos que presenta son sustos, amenazas, desatender las necesidades afectivas, médicas o educativas, insultos, menosprecio, incomunicación, aislamiento, etcétera. En otras palabras, la violencia mental se entiende como el descuido o trato negligente ante las necesidades de un NNA.

En México, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes (2021) establece en el Art. 46º que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad”.

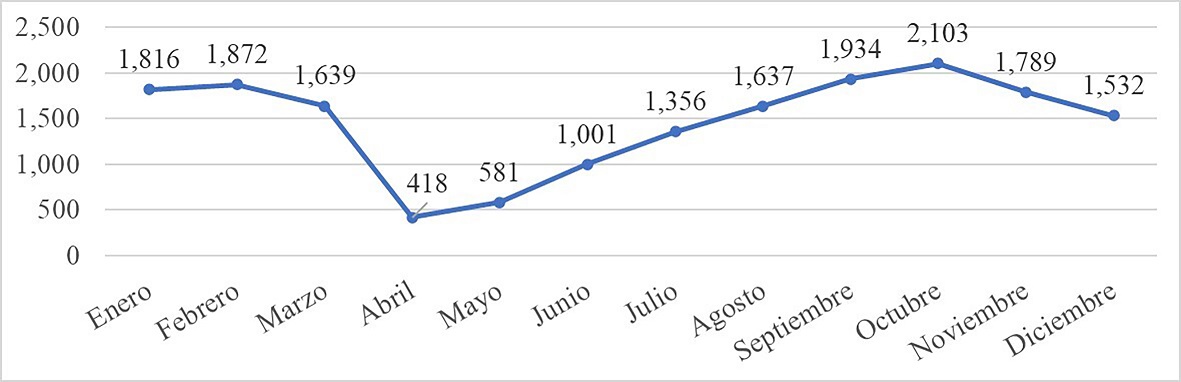

Al reconocer la relación que existe entre la violencia contra la mujer, la ejercida contra NNA y la condición de orfandad (producto del delito por feminicidio), se advierte un aumento en México durante mazo de 2020 a marzo de 2021 de acuerdo a cifras oficiales. La siguiente estadística muestra un incremento en la violencia mental hacia NNA de acuerdo con las cifras oficiales que van de marzo de 2020 a marzo de 2021 (tiempo comparativo de la pandemia) (véase figura 5).

Fuente: elaboración propia con base en cifras del SESNSP (2021). Disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es

Figura 5. Violencia mental a NNA

Existen múltiples atmósferas en donde los NNA son el centro de ataque, en muchas de las cuales no siempre se puede efectuar una denuncia debido a que la ejecución de ésta depende generalmente de las personas que están a cargo de su cuidado; puesto que los menores no hacen la delación correspondiente por sí mismos, se complejiza la situación de los NNA que se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

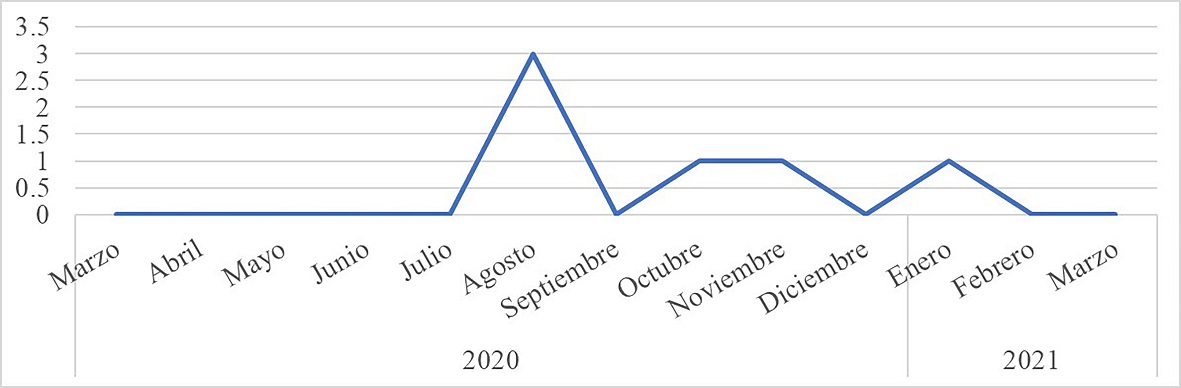

Tráfico de menores

Una forma de violencia latente y constante es el que corresponde al tráfico de menores. Este delito se refiere a los traslados de menores de dieciséis años de forma ilícita para ser entregados a un tercero fuera del territorio nacional a cambio de un beneficio económico. En tal caso, los niños, niñas y adolescentes toman la condición de migrantes. En la figura 6 se observa la constancia de dicho delito, así como los meses en los que hubo un incremento importante en su práctica.

Fuente: elaboración propia con base en cifras del SESNSP (2021). Disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es

Figura 6. Repunte del delito de tráfico de menores

Corrupción de menores

Este delito se refiere (de acuerdo con el Código Penal Federal) a los actos lascivos o sexuales, de exhibicionismo, prostitución, ebriedad u otros a los que los menores de dieciocho años (o quienes no tengan la capacidad de comprender) son expuestos u obligados a realizar, ya sea por algún medio de convencimiento o por la fuerza (Código Penal Federal, 1931).

Fuente: elaboración propia con base en cifras del SESNSP (2021). Disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es

Figura 7. Comportamiento del delito de corrupción de menores

El tráfico y corrupción de menores y la trata de personas en sus diversas modalidades frecuentemente están acompañados de violencia sexual, la cual merma el desarrollo psicosocial y afectivo.

Violencia digital

La violencia digital también se ha hecho visible en esta pandemia. El aislamiento ha provocado que las y los NNA usen mayor tiempo sus dispositivos con acceso de internet y sin supervisión adulta. Inclusive, aunque haya vigilancia por parte de los padres o tutores, lo cierto es que aún hoy en día hay muchos adultos con analfabetismo digital y brechas de conocimiento.

Este hecho aunado al ocio ha contribuido a que las agresiones (especialmente de carácter sexual) se presenten en el espacio virtual, donde los agresores se benefician del anonimato y de la fácil difusión de contenido sexual por internet. Incluso, hay registros de sitios web en los que los agresores discuten cómo sacar provecho de la situación que estamos viviendo; acciones como las anteriores se comprueban en el caso de la pornografía infantil. Los agresores sexuales tienen mayor facilidad de operar a través de redes abiertas, de la web profunda, la internet oscura y redes entre pares (La Redacción, 2020).

Violencia familiar o violencia doméstica

Este tipo de violencia, generalmente, tiene como principales víctimas a mujeres y NNA. En Latinoamérica, desde hace décadas se ha intentado criminalizar la violencia a través de las legislaciones locales, sin embargo, su erradicación y prevención no han tenido éxito. Sin duda es un tema con aspectos sociales sumamente arraigados y enlazados con diversos factores, como los estereotipos perpetuados y la aceptación social de diferentes formas de violencia en razón de género (en ocasiones se agrede por diferencias de identidad sexual). Lamentablemente, en muchas partes del mundo y de la región latinoamericana, el aumento de la violencia doméstica fue llamada como “la otra pandemia”, dado el incremento de casos que fueron reportados; ante tal situación, fue necesario crear líneas de emergencia para la mujer, así como habilitar un mayor número de centros de refugio.

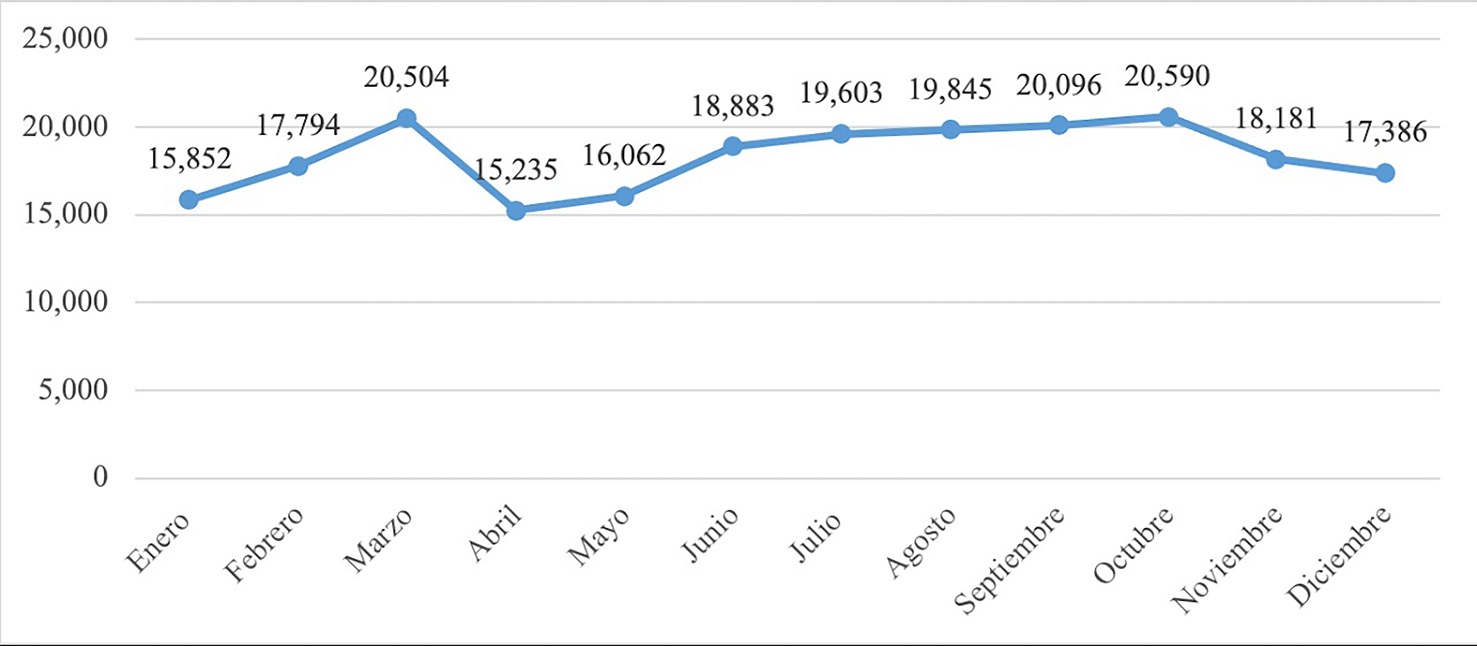

Se ha observado que estas formas de abuso en el entorno doméstico no distinguen nivel económico, social o de preparación -tanto en los roles de víctima como en el de la persona agresora-. En NNA, las secuelas no solamente son físicas, sino también tienen efectos devastadores en el desarrollo de los individuos y en sus emociones que se hacen manifiestas a manera de depresión, baja autoestima, aislamiento social y ansiedad; incluso puede haber conductas agresivas en algunos casos. En el contexto de violencia familiar ocurren los mayores casos de violencias; la cifra oficial es de 254,599 (SESNSP, 2021) en un año distribuidos como se presenta en la figura 8.

Fuente: elaboración propia con base en cifras del SESNSP (2021). Disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es

Figura 8. Comportamiento de la violencia familiar

La violencia familiar está vinculada con el abuso o maltrato infantil (uno de los más graves temas de salud pública en el mundo). En líneas arriba, se mostró la relación que se advierte entre la violencia doméstica y el maltrato infantil sin que pase por alto la ejecución de castigos físicos durante la crianza por parte de padres y madres. Además de las anteriores, la violencia de género también ha incrementado durante la pandemia, sin embargo, en este caso, su detección es prácticamente escasa. Su frecuencia y constancia se muestran en la figura 9.

Fuente: elaboración propia con base en cifras del SESNSP (2021). Disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es

Figura 9. Violencia de género (en todas sus modalidades) distinta a la violencia familiar

Ante el incremento gradual y constante de este tipo de violencia, queda en claro la negligencia para dar una solución a la problemática y el demérito posible que pueda vincularse con su práctica. Especialmente, en el mes de octubre de 2020 (en comparación con el mes de abril del mismo año cuando la cifra era tan sólo de 418 incurrencias) los casos subieron a 2,103. La interpretación de los datos presentes en la figura 10 se deja al lector, considerando que aumentaron las campañas de denuncia de violencia doméstica y difusión de mecanismos de protección a NNA, sin embargo, el subregistro es otro factor que debe ser tomado en cuenta.

Fuente: elaboración propia con base en cifras del SESNSP (2021). Disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es

Figura 10. Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar

Factores de violencia

El fenómeno de violencia es multicausal, así como las estrategias de prevención y de control, incluso en las tecnologías de la información y el ciberacoso. En Latinoamérica, la UNICEF (2006) mostró hasta 2017 un aproximado de 185 millones de personas menores de 18 años, de los que cerca de 6 millones sufrían agresiones físicas severas; 80 mil de ellos murieron en un año debido a las nuevas formas de violencia originadas en el ambiente digital.

En países como Ecuador, México y Uruguay, en el mismo reporte se advierte que aumentaron los índices de violencia por las tensiones económicas, y en Colombia y Guatemala la violencia fue una de las principales causas de muerte en niños de entre 5 y 14 años de edad. En los países antes citados, la violencia corporal afectó más a niños de entre 3 y 5 años de edad; el 85 % de las muertes de los infantes se debió a causas indeterminadas o accidentales.

El castigo físico es aceptado, en general, como una forma cultural de “educación”. Hasta 2017, los países que mayormente utilizaban castigos violentos a NNA eran Argentina, Costa Rica, República Dominicana y México. En un estudio efectuado por la OMS (2002) se reveló que el 50 % de la población menor de 18 años ha sido víctima de violencia en el hogar en tiempos de pandemia, en su mayoría, perpetrada por su círculo cercano familiar. En este contexto, surge la pregunta ¿qué secuelas dejará en Latinoamérica un gran porcentaje de NNA maltratados? La violencia intrafamiliar influye notablemente en su desarrollo y, por ende, en su comportamiento en un entorno social.

Un estudio cubano reporta que la muerte violenta en adolescentes entre 10 y 19 años ocupa el tercer lugar de muertes en Latinoamérica (Alba, 2018). Cada diez minutos muere un adolescente en el mundo por algún tipo de violencia; asimismo, de acuerdo con estudios del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (UNFPA), todos los días 47,700 niñas menores de 17 años se casan.

Factores de riesgo

Estos factores son definidos como aquellos que aumentan la vulnerabilidad de NNA y el desarrollo de “problemas de salud mental o psicosociales” (ACNUR, 2014); en otras palabras, restringen el sano desarrollo. En el contexto de la pandemia, hemos visto cómo en Latinoamérica se ha generalizado el cierre de servicios que limitan los derechos de NNA debido al aislamiento, tales como escuelas, servicios de salud, de entretenimiento, deportivos y otros.

Los estereotipos también son factores de riesgo que agravan la vulnerabilidad de NNA, ya que muchas normas sociales de violencia se toleran y se siguen transmitiendo de generación en generación, por lo que los subregistros son explicados en gran parte. Es indiscutible que las concepciones patriarcales -con respecto a los roles de género- tienen efectos adversos en el entorno familiar, pues, como se ha explicado en líneas anteriores, no solamente se producen abusos físicos, sino también psicológicos.

En las normas sociales se promueve y justifica la violencia física entendida como “métodos de disciplina”. En la región latinoamericana, el 36 % de las mujeres categorizaba como necesario el uso de castigo físico en la crianza, y hasta el 16.6 % consideraba que era justificable que el esposo golpeara a las mujeres.

En la alerta que la CEPAL hace sobre el aumento de la violencia en contra de niñas durante la pandemia, se reconoce que la exposición a la violencia durante los primeros años afecta al cerebro y deteriora permanentemente capacidades cognitivas y emocionales, además de predisponer a conductas de alto riesgo y comportamientos antisociales.

La pandemia también ha dificultado el acceso a la justicia, por lo que la mayoría recurre a las facilidades que ofrecen las herramientas digitales. La Encuesta Nacional de Chile considera que el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha favorecido nuevos modelos negativos de comportamiento a través de redes sociales como el Grooming o la ballena azul (Alba, 2018).

Si bien se analizó que el uso del internet sin la supervisión adecuada ha incrementado los delitos en contra de NNA, por otra parte, también se debe considerar que este incremento de las tecnologías de la información y telecomunicaciones han beneficiado el fácil acceso a algunos servicios.

Protección y bienestar infantil durante la pandemia

El aumento de la violencia doméstica durante la pandemia generó una serie de medidas de protección en muchas regiones de Latinoamérica, como la creación de líneas telefónicas de emergencia, campañas de difusión para prevenir la violencia y el financiamiento de albergues; con ello, se buscaba también la mejora de los aspectos normativos y la creación de protocolos que respondieran al llamado del secretario general de la ONU a redoblar esfuerzos y proteger la niñez y adolescencia durante la pandemia (ACNUR, 2020). Con base en lo anterior, se han establecido tres líneas de acción para brindar tal protección: a) más información (datos confiables y su diseminación adecuada); b) mayor solidaridad para la protección de los más vulnerables; c) más medidas multisectoriales a favor de la infancia

Con el documento conformado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la Violencia contra los Niños, se buscaba que la atención hacia NNA fuera prioridad en las agendas de los Estados, así como su inclusión en instancias intersectoriales de alto nivel creadas para responder a las crisis de COVID-19 (ACNUR, 2020). En el caso de República Dominicana, los esfuerzos por la protección de NNA van en crecimiento; el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Instituto de Salud Mental y Telepsicología crearon la línea emocional “Apoyo contigo de 24 horas”. En ella, se brindaba a NNA servicios de primeros auxilios psicológicos, apoyo emocional, psicoeducación y derivación a servicios especializados. Asimismo, construyó la estrategia para el fortalecimiento de la respuesta del Sistema Nacional de Salud a la violencia, que es una esperanza para la protección de la niñez y adolescencia.

En el Manual INSPIRE (OMS, 2018), se establece una serie de recomendaciones a los Estados para eliminar violencia contra NNA, buscando la coordinación de todos los actores en la sociedad y no solamente de las instituciones creadas para su protección. La línea por seguir en el Manual es un abordaje intersectorial y coordinado.

En México, se puso en práctica el alojamiento seguro de mujeres, niñas, niños y adolescentes en hoteles. El Fondo de Población de Naciones Unidas, el gobierno de México y el sector hotelero iniciaron una estrategia de alojamiento seguro, mientras se estudian los casos y se localizan redes de apoyo. De enero a junio de 2020, aumentaron las llamadas de apoyo un 45.8 % en comparación con el mismo semestre en el 2019 (Osorio y Cárdenas, 2021).

Las intervenciones a menores y el aumento de servicios para brindarles apoyo son parte de la estrategia para reducir las vulnerabilidades a las que se encuentran expuestos millones de NNA en Latinoamérica. Otra de las estrategias ha sido promover el uso adecuado de los recursos económicos; en cuanto al ámbito doméstico se ha incentivado la distribución equitativa del rol de tareas, sin estereotipos, con el fin de sembrar la igualdad de género desde la educación en el hogar.

De acuerdo con el Foro de Violencia contra NNA, entre los principales factores que contribuyen a prácticas violentas se encuentran la desigualdad económica; de género; normas socioculturales que disminuyen la posición de NNA con los progenitores; inequidad social; ausencia de servicios de apoyo para las familias; ausencia de apego; violencia de pareja; aislamiento social; y la ruptura de apoyo para la crianza de la familia extendida, con discapacidad o no deseados (UNICEF, 2006).

Por otra parte, para la UNICEF, el bienestar infantil ha sido concebido por algunas corrientes de pensamiento como “un contrato multidimensional que incorpora las dimensiones mental/psicológica, física y social” (UNICEF, 2014). Los indicadores para medir el bienestar pueden ser variados, por lo que la UNICEF se centra en la integridad y calidad de vida a diferencia de lo mayormente utilizado como factores de análisis vulnerables. Esta mirada de la UNICEF deja un gran aprendizaje para ver más allá de las carencias y necesidades de NNA y pensar en este sector como el futuro y esperanza de una sociedad más justa y equitativa.

La primera medida del bienestar consiste en catalogar las dimensiones más importantes de la vida de los NNA desde la perspectiva de sus derechos. La segunda medida es más práctica, pues consiste en dialogar con ellos y ellas para que reflexionen en su bienestar, considerando los principios rectores: la no discriminación; interés superior al niño; supervivencia y desarrollo; respeto a las opiniones de la niñez.

En el documento de Indicadores (UNICEF, 2014) se reconoce el programa del Observatorio Social en Argentina, el cual es uno de los más desarrollados en cuanto a los indicadores de infancia; éste se basa en las teorías, capacidades y necesidades del desarrollo humano y sirve de soporte para sustentar el estudio en tales rubros. Se definen tres dimensiones de capacidades y necesidades que atraviesa la niñez: a) condiciones materiales de vida; b) procesos de formación; c) procesos de crianza y socialización.

De igual forma, muestra un panorama previo a la pandemia en ciertas regiones del continente (como en Nicaragua, en el municipio de Guanacaste, y en el Pacífico Central), donde había zonas de bienestar que tomaban en cuenta el acceso a los servicios básicos, el ejercicio de sus derechos, acceso a la seguridad social y tipos de viviendas. Otro aspecto que se midió fue la dimensión familiar e individual por su formación y desarrollo. Los indicadores considerados (como la educación y la asistencia escolar) son algunos de los servicios que fueron suspendidos por la pandemia, lo que generó una barrera en el bienestar infantil y de la adolescencia desde esos indicadores.

La otra cara de la moneda son aquellos elementos negativos que, de acuerdo con la investigación de este organismo internacional, representan la población infantil que trabaja -en las regiones más lejanas es donde existe menor bienestar en NNA-, considerando la relación que tienen estos indicadores con la educación, el aspecto económico y la empleabilidad (UNICEF, 2014).

Al hacer referencia a dichos indicadores, es conveniente señalar el concepto de factores protectores desde su sentido más amplio, entendido como “las características propias del niño o niña y su entorno que le ayudan a enfrentarse a situaciones difíciles. La presencia de múltiples factores protectores también disminuirá el riesgo de que un niño o niña desarrolle problemas de salud mental o psicosociales y puede reducir su gravedad o duración” (ACNUR, 2014).

La responsabilidad estatal y los mecanismos internacionales

La autora Margarita Griesbach (2014) habla acerca de una “obligación reforzada” del Estado frente a los derechos de la infancia y la adolescencia. Las directrices de este entorno son la actuación oficiosa para la protección de NN; la obligación de exhaustividad para atender sus necesidades requeridas; y el principio superior de la niñez. Sin embargo, al hacer referencia a la protección integral, es necesario reconocer un Estado útil para la infancia que garantice sus derechos y vele por una representación suficiente y adecuada para ejercer sus derechos, ya que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado a los Estados a que sus marcos jurídicos no sean reglas vacías, sin efectividad en la vida práctica.

Los mecanismos internacionales que tiene Latinoamérica son fundamentales para garantizar y ejercer los derechos humanos de NNA, puesto que abren estándares de actuación -como ocurre en este contexto de la pandemia- y construyen modelos de actuación y distintos grados de protección sin que contravengan instrumentos nacionales que sean más específicos. Los mecanismos regionales, como el interamericano, subsanan las lagunas que puedan mermar los derechos humanos de NNA.

La responsabilidad estatal trasciende al territorio nacional de los países miembros del sistema interamericano y deberá rendir cuentas en los ámbitos nacional, regional o internacional. La Convención de los Derechos del Niño ha sido firmada por 192 de los 195 países miembros de las Naciones Unidas, faltan Estados Unidos, Somalia y Sudán del Sur (Humanium, s. f.). Ésta reconoce a las familias, comunidades y los Estados como los garantes de los derechos de la niñez. La obligación particular de los Estados es asegurar y hacer cumplir los derechos del niño, prevenir posibles riesgos para ellos y garantizar la restitución inmediata cuando sus derechos hayan sido violentados.

El referente que tenemos en Latinoamérica es el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente (IIN), organismo especializado de la OEA orientado a contribuir con los países de la región a la conformación de políticas públicas que coadyuven a la promoción de los derechos fundamentales de NNA. Éste ha impulsado la creación de protocolos en diferentes países latinoamericanos para fortalecer los mecanismos de protección. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio lugar a la Relatoría de los Derechos de la Niñez para fortalecer los derechos de NNA en las Américas.

Henrietta Fore (UNICEF, 2020), Directora Ejecutiva de la UNICEF, declaró que la responsabilidad de la niñez y adolescencia es de todos, pero, sobre todo, hizo énfasis en que los países no deben escatimar en inversiones que beneficien la educación, sistemas de salud y protección a la niñez con el fin de evitar una futura crisis como consecuencia de que los Estados no cumplan con las obligaciones de salud, educación, nutrición, un entorno higiénico y la evasión de abusos y violencias contra NNA. La preocupación y ocupación debe ser un tema compartido, como establece la Convención de los Derechos del Niño, de las familias, comunidades y los Estados.

Desafíos

1. Contrarrestar el impacto del COVID-19, propiciando que los servicios que requiera la niñez y adolescencia estén disponibles. Las implicaciones son presupuestarias, de un rediseño de arquitectura institucional y operativa que permite hacer efectivos sus derechos fundamentales; responder a sus necesidades; y brindarles protección que debe ser garantizada por el Estado, especialmente, en situación de orfandad y condiciones de vulnerabilidad; esto es, disminuir el olvido en que los ha dejado la orfandad social.

2. Identificar los factores que generan estrés y violencia en el hogar y que detonan en actos dañinos para las esferas físicas o psicológicas de NNA, cuyas secuelas amenazan su desarrollo. El reto involucra un cambio de estereotipos y roles de género en los hogares, los cuales promueven las violencias y las desigualdades. Desaprender socialmente los castigos físicos como formas aceptables de crianza.

3. Recuperar los espacios escolares, de esparcimiento y promover la salud digital, evitando el abuso de los tiempos en los dispositivos móviles sin supervisión, así como dar información clara y adecuada para prevenir que los menores sean víctimas de delitos por este medio.

4. Generar una sinergia entre las familias, la sociedad y el Estado para atender en conjunto la protección y bienestar de la niñez y la adolescencia. En los hogares de acogida por orfandad, proporcionar protección social que involucre a actores estatales y de la sociedad civil. La coordinación entre estos tres actores debe fortalecer las medidas de amparo a NNA, advertir y eliminar las violencias, así como capacitar al personal adecuado para atender y canalizar a quienes lo requieran a refugios o instituciones de residencia en donde se les brinden los cuidados necesarios.

5. Estandarizar políticas públicas, marcos jurídicos, protocolos y estrategias presupuestarias para que se promuevan los factores de bienestar en la niñez y adolescencia en Latinoamérica, con colaboraciones multisectoriales que incluyan servicios humanitarios con el fin de garantizar el acceso gratuito de la niñez y adolescencia a servicios de salud; ofrecerles atención segura y adecuada; y fomentar la unión con sus familias.

6. Diseñar y homologar mecanismos de identificación de violencias a NNA en Latinoamérica que puedan generarse en las escuelas, en el hogar, en los espacios de esparcimiento, en los centros de servicios de salud o de trabajo social, en hogares de acogida o instituciones de residencia temporal infantil e, incluso, en el propio entorno digital con el objetivo de impedir que se sigan perpetuando.

Conclusiones

En la pandemia actual -como en todas las crisis-, se confirma que la niñez y la adolescencia son los sectores más olvidados y vulnerados. Las medidas sanitarias por las que se optó (cierre de servicios básicos: escuelas, centros deportivos y de esparcimiento, parques; suspensión de servicios de cuidado infantil y aislamiento para evitar la propagación del virus) han acarreado secuelas graves que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes; todo ello ha aumentado el número de huérfanos y huérfanas sin que haya registros oficiales precisos sobre el incremento de la orfandad por esta causa.

Las violencias a NNA no solamente han aumentado, también se han diversificado dadas las circunstancias de la nueva normalidad a través del mayor uso de internet, a lo que se suma la desatención en el hogar, barreras de acceso a la justicia debido al confinamiento, barreras lingüísticas, legales, de documentación y otras.

La desatención económica para asegurar que los NNA tengan sus necesidades cubiertas y sus derechos sean protegidos repercutirá en el desarrollo de la sociedad latinoamericana. No basta un marco jurídico que garantice sus derechos si no se cuenta con el diseño de una arquitectura presupuestaria, normativa y operativa que lo haga posible.

Es necesario contar con registros regionales que reconozcan quiénes son y cuántos son los NNA en situación de orfandad resultantes de la pandemia; también, estandarizar indicadores de violencia hacia la infancia y adolescencia que permitan identificar la magnitud del problema y advertir el costo social para potencializar los factores de protección y su eficacia.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)