Apéndice

1. El indicador de pobreza

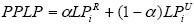

Para construir una variable que mida la pobreza seguimos el método tradicional, basado en la línea de pobreza. La única modificación consiste en la estimación de la línea de la pobreza, que en lugar de calcular una para el medio urbano y otra para el rural, se calcula como un promedio ponderado de ambas, en las que el ponderador son las poblaciones de los dos ámbitos. La razón obedece a que la encuesta no permite distinguir quién de los encuestados habita en uno y en otro. Así, el Promedio Ponderado de las Líneas de Pobreza Rural y Urbana (pplp) es el siguiente:

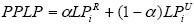

El promedio ponderado de las líneas de la pobreza rural y urbana arroja estos resultados:

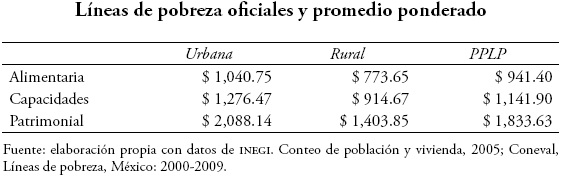

Y el procedimiento se describe así:

Donde PPLP es el promedio ponderado de las líneas de pobreza urbana y rural; α, la proporción rural de la población total; LPiR, la línea de pobreza rural para la pobreza del tipo i (alimentaria, capacidades o patrimonial);6 LPiU, línea de pobreza urbana; YPCH, el ingreso per cápita del hogar donde vive el j-ésimo encuestado. X es la brecha de la pobreza que mide la relativa entre PPLP y los ingresos del encuestado j-ésimo. Si esta brecha es positiva, éste puede ser considerado como pobre; si es negativa o igual a cero, como no pobre.

2. El indicador de escolaridad

Se trata de los años cursados y aprobados por el encuestado

3. El grado de modernización

(Expuesto arriba)

4. Confianza

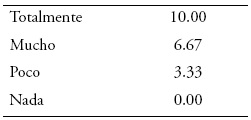

Con relación al índice de confianza en las autoridades electas, se partió de la información que suministra la pregunta: "¿Qué tanto confía en...?". Cada respuesta recibió un valor conforme a la siguiente tabla:

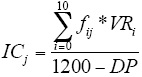

El índice de confianza para cada rubro se construye conforme a la siguiente expresión:

Donde IC es el índice de confianza para el rubro j-ésimo; f, la frecuencia o número de casos que asignan, de conformidad con la tabla anterior, el valor de respuesta (VR) i-ésima al rubro j-ésimo. dp, por su parte, son los datos perdidos. El índice de confianza total se consigue a estimar el promedio simple de los índices individuales.

5. Representatividad

(Expuesto arriba)

6. Déficit en la gestión gubernamental

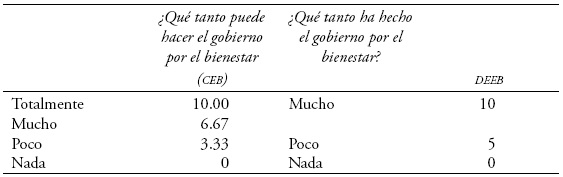

La estimación de este déficit fue realizada en tres etapas: en la primera se pregunta al encuestado qué tan importantes son varias dimensiones del bienestar: economía, salud, armonía familiar, armonía social, educación, futuro de los hijos y libertad para realizar un proyecto de vida. Las respuestas opcionales son totalmente, mucho, poco, y, obviamente, nada. Como era de esperarse, las respuestas se concentran en las dos primeras (72%). A continuación se esgrimen dos cuestionamientos: "¿Qué tanto puede hacer el gobierno para mejorar esas dimensiones?" y "¿qué tanto ha hecho el gobierno para mejorarlas?". La primera da cuenta de la capacidad del gobierno, y la segunda, de la forma en que utiliza esa capacidad en su ejercicio. Ello da lugar a una valorización de las siguientes respuestas:

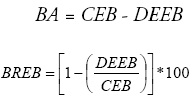

La tercera etapa consiste en estimar la brecha (absoluta: BA y relativa: BREB) entre lo que el gobierno puede hacer (CEB) y lo que hace (DEEB), según la percepción de los encuestados, bajo el siguiente procedimiento:

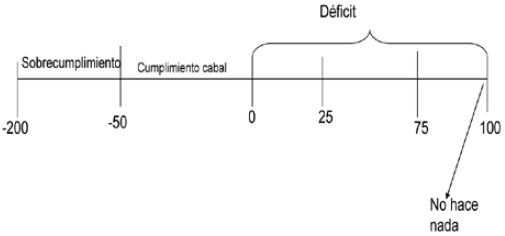

Este indicador de desempeño debe ser interpretado tanto por sus valores extremos como por sus intervalos, en virtud de que los valores de las respuestas de la tabla anterior no son equivalentes, aunque todos se inscriben en una misma escala. Por ejemplo mucho tiene un valor mayor en la primera pregunta, mientras que poco, tiene un valor inferior. Estas discrepancias nos sugieren medidas en ciertos rangos, más que valores puntuales. La escala es la siguiente:

7. Identificación partidista

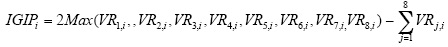

Cada una de las respuestas recibidas para detectar qué tan identificado está el encuestado con cada uno de los ocho partidos que pugnaron por una curul en la pasada elección federal (2009) recibió un valor que se mueve en una escala de 0 a 10; con ellas se puede construir no sólo un índice de identificación para cada partido, sino también uno general, si seguimos el siguiente procedimiento:

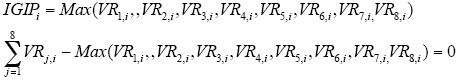

Donde IGPIP es el Índice General de Identificación Partidista del i-ésimo encuestado; vr, es el valor de su respuesta al j-ésimo partido, y Max indica, como es la costumbre, el valor máximo entre un conjunto de argumentos, en este caso el valor de las respuestas para cada partido. Al duplicarlo se pretende que la ecuación se transforme automáticamente en:

De esta forma se persiguen dos propósitos: el central, que consiste en disminuir el valor máximo otorgado a un partido con los asignados a los demás; el técnico, que pretende que el valor máximo se conserve cuando es restado con la suma del total de valores que reciben todos los demás. El primero necesita una explicación adicional: cuando un encuestado reparte su fidelidad entre varios partidos, su identificación partidaria, aunque sea alta para uno de ellos, se diluye; por tanto, debe de ser disminuida con la suma de valores que asignó a los otros institutos políticos.

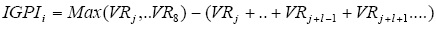

Sin embargo, al estimar la ecuación logística nos arrojó una relación negativa entre abstención y este determinante, que de alguna manera refleja lo estricto de esta definición y el rechazo que, en general, experimentan los partidos. Por tal razón, decidimos expresarla de esta manera:

Es decir, soslayamos el valor que reciben los otros partidos.

8. Sofisticación del votante

Para captar la sofisticación del votante, entendida como grado de conocimiento de la política mexicana, se diseñó un grupo de cuatro preguntas de dificultad creciente. Con ello se pretende contar con una serie de variables proxy que, combinadas, den lugar a un índice de sofisticación para cada uno de los entrevistados. Los cuestionamientos inquieren sobre el partido al que pertenece el presidente de la república, el sindicato que lidera Elba Esther Gordillo (poderosa dirigente de los maestros), los grupos en conflicto en el Partido de la Revolución Democrática (prd, partido de izquierda famoso por sus pugnas internas) y el número de elecciones para gobernador que coincidieron en 2009 con la elección federal. La estimación del índice de sofisticación siguió el siguiente procedimiento:

Donde IS es el índice de sofisticación del entrevistado j-ésimo, que se mueve en una escala de 0 a 10; X es la respuesta a la pregunta i-ésima, que pude asumir los siguientes valores:

X = 1, correcta

X = 0, incorrecta

Por otro lado, fue necesario ponderar las respuestas para que reflejaran el grado de dificultad de forma escalada. Esta función la cumplen el grupo de ponderadores que denominamos con la letra a, que se calcularon como la proporción del total de respuestas incorrectas que corresponde al número de respuestas incorrectas a la pregunta i-ésima:

Donde Y es cada respuesta incorrecta a la pregunta i-ésima; n, el número de encuestados.

Al ponderar por las respuestas incorrectas, el coeficiente capta el grado de dificultad: mientras mayor es la proporción de desaciertos que obtiene una pregunta determinada entre el total de incorrecciones, más difícil es atinar en el ejercicio.