Introducción

La urticaria crónica (UC) es una enfermedad heterogénea delimitada de la piel caracterizada por el desarrollo de ronchas o habones.1,2 Las lesiones tienen características esenciales, como elevación central de la dermis por edema, diámetro variable, halo eritematoso; se asocia con prurito y son de naturaleza transitoria, la piel vuelve a la normalidad en una a 24 horas.3 En algunos casos, la urticaria puede aparecer con angioedema concomitante. El angioedema puede considerarse como la misma manifestación que la urticaria, pero su localización es distinta puesto que afecta a la dermis profunda y al tejido subcutáneo.

La UC se asocia con afectación importante en la calidad de vida ya que produce molestias físicas y sociales, así como trastornos psicológicos en las personas afectadas por este padecimiento.4

Prevalencia

La prevalencia de urticaria crónica oscila entre 0.05 y 3 %, en función de la población estudiada, algunos estudios reportan una prevalencia hasta 5 %; su incidencia se ha estimado en 1.4 % por año.1,5,4 La urticaria crónica puede afectar de 5 a 15 % de la población en algún momento de su vida; observándose más comúnmente entre la tercera y sexta década de la vida con un pico a los 40 años. Esta patología aparece con mayor prevalencia en sexo femenino, probablemente debido a que 35 a 40 % de las urticarias crónicas tienen carácter autoinmune.5 En niños la prevalencia de la UC se reporta de 0.1 a 0.3 %, siendo más común en el género masculino.2,5 En las personas de edad avanzada se reporta de 1.8 %, afectando por igual a ambos sexos.5

Aproximadamente 40 % de los pacientes con urticaria crónica presenta angioedema y 10 % de los casos el angioedema es la manifestación principal.6

Clasificación

De acuerdo con guías internacionales, 7,8 la urticaria se clasifica en dos tipos principales dependiendo del factor desencadenante: urticaria espontánea (UE) y urticaria inducible (UI). Al mismo tiempo, la UE se clasifica de acuerdo con su duración en dos subtipos: urticaria espontánea aguda (UEA), si la duración del cuadro es menor de seis semanas y urticaria espontánea crónica (UEC), si los síntomas se presentan al menos dos días a la semana por un periodo de seis semanas o más.

Etiología

La UE afecta al 1 % de la población general y es más frecuente en mujeres entre la tercera y quinta década de la vida.6 En 90 % de los casos de urticaria espontánea, no se identifica un factor desencadenante.1 Sin embargo, se ha relacionado hasta 40 % con enfermedades autoinmunes, enfermedades del tejido conectivo, neoplasias, trastornos endocrinos, alergias alimentarias, fármacos o venenos de himenópteros y terapia hormonal.6,9 Además, se considera que las infecciones víricas, bacterianas y parasitarias juegan un papel importante en el desarrollo de urticaria espontánea aguda, presentándose con mayor frecuencia en niños.9

En 10 % de los casos, la etiología es conocida y en 80 % se debe a autorreactividad, intolerancia alimentaria e infecciones crónicas, incluyendo infecciones virales como hepatitis B y C, virus Epstein-Barr y virus del herpes simple, infecciones por Helicobacter pylori e infecciones parasitarias helmínticas.1 Las UI representan 15 a 25 % de las urticarias crónicas; describiendo dos subgrupos: urticaria por mecanismos físicos y urticaria por mecanismos no físicos.6,9

Patogenia

La activación de los mastocitos localizados en la dermis juega un papel importante en la patogénesis de la urticaria.7 Las señales que activan a los mastocitos aún no están definidas del todo, pero se cree que estos no solo responden a alérgenos que entran en contacto con las moléculas de IgE de su superficie, sino que también responden a estímulos como superantígenos, neuropéptidos, anticuerpos, agentes físicos, adenosín trifosfato (ATP), anafilotoxinas y agentes químicos.10,11,12

La histamina y otros mediadores como el factor activador de plaquetas (PAF), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), interleucinas (IL) 3, 4, 5, 6, 8, 13 determinan el desarrollo temprano de la inflamación, induciendo la activación de neuropéptidos (sustancia P, endorfinas, encefalinas) por las terminaciones nerviosas, vasodilatación, extravasación de plasma y reclutamiento de células inflamatorias; causando prurito, ardor y las lesiones clásicas de urticaria, ronchas.9,10 Las células inflamatorias recién involucradas en este proceso secretan mediadores inflamatorios, intensificándose y prolongando la respuesta inflamatoria.

El angioedema se presenta por aumento de la permeabilidad de los capilares mucosos, submucosos y vénulas poscapilares, con la consiguiente extravasación del plasma.6

Histología

Histológicamente, las ronchas se caracterizan por edema dérmico con dilatación de las vénulas poscapilares y los vasos linfáticos de la parte superior en la dermis e infiltración perivascular no necrosante predominantemente por linfocitos CD4+, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos.9

Manifestaciones clínicas

Clínicamente, la roncha o habón es una lesión que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, presenta formas distintas, de variable tamaño y con tendencia a confluir. Las lesiones están caracterizadas por tener un área elevada de la piel, con palidez en su centro, rodeada de eritema refractario.9

El prurito es el síntoma predominante acompañado de sensación de ardor, incluso antes de que las lesiones aparezcan.3 Las lesiones se caracterizan por una rápida desaparición (en un curso de 1-24 horas). Aproximadamente 40 % de los pacientes con urticaria crónica presenta angioedema y en 10 % el angioedema es la manifestación principal.6,13

El angioedema se caracteriza por inflamación en las capas profundas de la dermis y tejido subcutáneo, se acompaña de dolor o sensación de ardor, no se presenta prurito. Las membranas mucosas también se ven afectadas.9 Afecta la cara, los párpados, los labios, la lengua, las manos y la región anogenital; el edema puede afectar la laringe, lo que supone un peligro para la vida del paciente. Esta condición se resuelve en un lapso de 24-48 horas.10,13 La urticaria con o sin angioedema puede ser una manifestación de anafilaxia.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento son eliminar los factores desencadenantes de los síntomas, tratar las enfermedades concomitantes y los síntomas de la enfermedad. El tratamiento farmacológico incluye la administración de antihistamínicos, antileucotrienos, corticosteroides orales, fármacos biológicos e inmunomoduladores.3,9,10,13,14

Objetivos

Determinar la prevalencia de urticaria crónica en pacientes atendidos en la Unidad de Medicina Integral; conocer el grupo etario con mayor afección por esta condición e identificar cuál es el sexo más afectado por esta patología. Los pacientes estudiados fueron atendidos en una unidad médica privada especializada en alergia en la ciudad de Tehuacán, Puebla. El presente estudio se realizó debido a la falta de información epidemiológica en la región y a la necesidad de realizar intervenciones específicas en estos pacientes.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, observacional y retrolectivo. Para la recolección de datos se revisaron expedientes clínicos de pacientes diagnosticados con urticaria crónica; el estudio se realizó en la Unidad de Medicina Integral de Tehuacán, única unidad médica privada especializada en alergología de la ciudad de Tehuacán, Puebla, en el periodo comprendido entre el primero de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020. Durante este periodo se atendieron a 3548 pacientes con diversas patologías, de los cuales solo 398 pacientes fueron diagnosticados con urticaria crónica; finalmente se seleccionaron a solo 373 pacientes por medio de criterios de inclusión y exclusión.

Las principales variables recolectadas fueron el sexo: variable cualitativa, nominal y dicotómica (estableciendo una escala masculino-femenino, según el sexo biológico correspondiente); la edad: variable cuantitativa discontinua, agrupada por grupos etarios (lactantes, preescolares, escolares, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores), así como patología alérgica diagnosticada, en este caso, urticaria crónica. La población estudiada fue mayoritariamente de la ciudad de Tehuacán y de comunidades aledañas.

Análisis estadístico

El análisis de datos se realizó por medio del sistema de Microsoft Excel 2016 y el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows, versión 25.0. El procesamiento de datos se realizó en base a la estadística descriptiva, utilizando tablas y gráficos para representar los valores de las variables cualitativas, para las variables cuantitativas se usaron medidas de tendencia central y de dispersión.

Resultados

En el periodo comprendido entre el primero de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, se atendieron 3548 pacientes, de los cuales 373 fueron diagnosticados con urticaria crónica; lo que equivale a una prevalencia de 10.5 %. Se encontró una edad media de la población de 26.05 años, con una desviación estándar de 20.03 años. En cuanto al género, se encontró que el sexo femenino fue el más prevalente, representando 59.5 % del total de la población estudiada; mientras que el sexo masculino representó 40.5 %. En el Cuadro 1 se muestran los resultados con mayor detalle.

Cuadro 1 Características demográficas de 373 pacientes estudiados con urticaria crónica

| Características demográficas | Valores |

| Edad (media ± DE*) | 26.05 (20.03) |

| Género (n (%)) | |

| Femenino | 222 (59.5 %) |

| Masculino | 151 (40.5 %) |

*DE = desviación estándar

En cuanto a la prevalencia de urticaria crónica por año, se encontró un incremento significativo por año, con 41 casos reportados (11 %) en el año 2015, posteriormente con 62 (16.6 %) en 2016, 49 (13.1 %) en 2017, 75 (20.01 %) en 2018, 89 (23.9 %) y 57 (15.3 %) en los años 2019 y 2020 respectivamente; cabe señalar que el año con mayor prevalencia de urticaria crónica fue 2019. En la Figura 1 se muestran los resultados con más detalle.

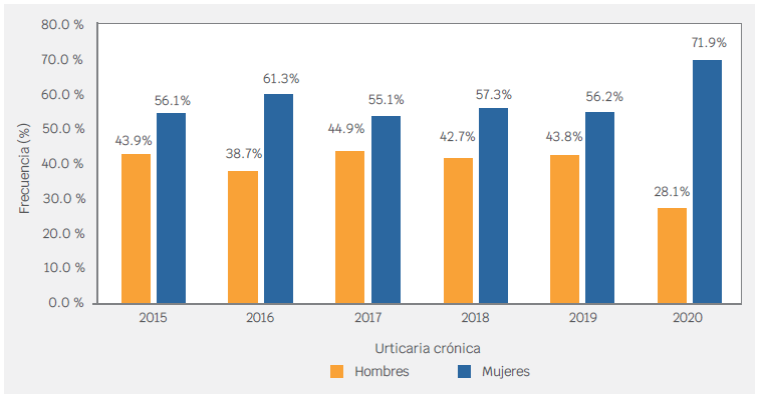

De acuerdo con la distribución por sexo, se observó que las mujeres presentaron mayor número de casos de urticaria crónica con respecto al sexo opuesto; el elevado número de casos fue registrado en todos los años a partir de la fecha de inicio del estudio.

En el año 2015 se presentaron 41 casos de urticaria crónica, siendo el año con menor número de casos registrados, de los cuales, 18 (43.9 %) correspondieron al sexo masculino y 23 (56.1 %) al sexo femenino. En el año 2016 se registraron 62 casos de la enfermedad, de los cuales, 38 (61.3 %) correspondieron al sexo femenino y 24 (38.7 %) al sexo masculino. En el año 2017 se registraron 49 casos de urticaria crónica, de los cuales, 27 (55.1 %) correspondieron al sexo femenino y 22 (44.9 %) al sexo opuesto. En el año 2018 se registraron 75 casos de esta patología, de los cuales, 43 de ellos representaron 57.3 % de la población, correspondiendo al sexo femenino, mientras que 32 correspondieron al sexo masculino, representando 42.7 % del total de casos de ese año. En el año 2019 se presentaron 89 casos de esta patología, convirtiéndose el año con mayor número de casos registrados en este estudio, de los cuales 39 (43.8 %) correspondieron al sexo masculino y 50 (56.2 %) al sexo femenino. En el año 2020 se presentó un total de 57 casos de urticaria crónica, de los cuales 41 (71.9 %) correspondieron al sexo femenino y 16 (28.1 %) al sexo masculino. Los datos obtenidos se describen con mayor detalle en la Figura 2.

Figura 2 Porcentaje de hombres y mujeres con urticaria crónica en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 (N = 373).

Por lo que se refiere a la distribución por edades, la prevalencia de urticaria más alta encontrada para los límites de edad en el año 2015 fue de 43.9 % (18 casos de los 41 reportados en ese año), siendo los adultos jóvenes (20-35 años) los más afectados, seguidos por los adolescentes (10-19 años) con ocho casos, representando 19.5 % y los adultos maduros (36-59 años) con siete casos (17.1 %). En el año 2016, el grupo etario más afectado fue el de adultos maduros con 16 casos de los 62 reportados aquel año, representando 25.8 % del total de casos, seguidos por los adultos jóvenes con 14 casos (22.6 %) y los adolescentes con ocho casos (12.9 %). En el año 2017 nuevamente los adultos jóvenes se situaron como el grupo etario más afectado por esta patología con 13 casos de los 49 registrados en ese año, representando 26.5 %, seguidos por los adolescentes con 9 (18.4 %) y los adultos maduros con ocho (16.3 %); similarmente en los años 2018 y 2019 los adultos jóvenes fueron los más afectados, seguidos por los adultos maduros y adolescentes.

En el año 2020, los adultos maduros fueron los más afectados con esta patología, representando 31.5 % (18 casos), seguidos por los adultos jóvenes y los adolescentes con 17 (29.8 %) y nueve casos (15.7 %) respectivamente; en tanto que los preescolares y los adultos mayores fueron los grupos etarios con menor afectación, representado 1.7 % (1 caso) cada uno. En el Cuadro 2 se muestran los hallazgos con mayor detalle.

Cuadro 2 Prevalencia de urticaria (%) según el grupo etario y año. N = 373

| Grupo etario | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||

| Frec. | % | Frec. | % | Frec | % | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % | |

| Lactantes | 1 | 2.4 | 9 | 14.5 | 9 | 18.4 | 7 | 9.3 | 10 | 11.2 | 5 | 8.7 |

| Preescolares | 0 | 0 | 6 | 9.7 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | 10 | 11.2 | 1 | 1.7 |

| Escolares | 4 | 9.8 | 3 | 4.8 | 6 | 12.2 | 11 | 14.7 | 5 | 5.6 | 6 | 10.5 |

| Adolescente | 8 | 19.5 | 8 | 12.9 | 9 | 18.4 | 14 | 18.7 | 14 | 15.7 | 9 | 15.7 |

| Adulto joven | 18 | 43.9 | 14 | 22.6 | 13 | 26.5 | 23 | 30.7 | 22 | 24.7 | 17 | 29.8 |

| Adulto maduro | 7 | 17.1 | 16 | 25.8 | 8 | 16.3 | 15 | 20.0 | 19 | 21.3 | 18 | 31.5 |

| Adulto mayor | 3 | 7.3 | 6 | 9.7 | 3 | 6.1 | 2 | 2.7 | 9 | 10.1 | 1 | 1.7 |

| Total | 41 | 100 | 62 | 100 | 49 | 100 | 75 | 100 | 89 | 100 | 57 | 100 |

Discusión

Es importante que las unidades médicas especializadas en alergología conozcan la prevalencia de la urticaria crónica en su región y comunidades aledañas, en este caso la región de Tehuacán Puebla, ya que permite identificar la población en riesgo, los agentes causales y los alérgenos que participan en el desarrollo de la enfermedad; con el fin de desarrollar intervenciones específicas para prevenir el desarrollo de la enfermedad y sus futuras consecuencias tanto en la calidad de vida del paciente como en el impacto económico del mismo.

La prevalencia de UC encontrada en este estudio en el periodo comprendido entre el primero de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020 fue de 10.5 %, muy por encima de lo descrito en diferentes estudios, esto se debe a que la población atendida en nuestra unidad médica en su mayoría padece únicamente enfermedades alérgicas. La prevalencia por año de urticaria crónica se muestra en la Figura 1.

En la Figura 1 se observa la prevalencia más alta de urticaria crónica en el año 2019 con 89 casos, representando 23.9 %, seguida del año 2018 con 75 (20.1 %), 2016 con 62 (16.6 %), 2020 con 57 (15.3 %), 2017 con 49 (13.1 %) y el año 2015 con 41 (11 %); con base en estos datos se puede señalar que la prevalencia de UC ha sufrido un incremento anual. En el año 2020 solo se registraron 57 casos de UC, así como una disminución global del número de pacientes atendidos usualmente en la unidad médica como resultado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2.

La media de edad encontrada en nuestro estudio fue 26.05 ± 20.03 años. Si bien este rango de edad no concuerda con los hallazgos publicados por Arias Cruz A et al.4 (edad media de 39.9 años ± 15.6) o por lo encontrado por Hernández Ochoa C et al.15 (edad media de 33.92 años ± 16.8); sí se encuentran dentro de la tercera y quinta décadas de vida, similar a lo descrito por la bibliografía.

Con respecto al sexo, en nuestro estudio se encontró que la mayoría de los pacientes estudiados fue del sexo femenino (59.5 %), con razón de 1.4:1 con respecto al sexo masculino (40.5 %). Estos hallazgos son similares a lo descrito en la bibliografía y en múltiples publicaciones; como en lo encontrado por Arias Cruz A et al.4 en donde la proporción de mujeres fue 58.3 % y 41.7 % para los hombres, con una relación mujer-hombre de 1.4:1; o en lo descrito por Cruz Hernández A et al.5 en donde la proporción para el sexo femenino fue de 68.2 % y 21.8 % para el sexo masculino.

Al clasificar a la población de acuerdo con grupos etarios, se puede observar que los grupos más afectados por la UC fueron de: 19 a 34 años (adultos jóvenes) y los de 35 a 59 años (adultos maduros), seguidos por los adolescentes; datos similares se encontraron en lo publicado por Hernández Ochoa C et al.15 en donde los grupos más prevalentes de UC fueron los de: 20 a 30 años y 41 a 50 años. Con estos datos podemos asegurar que la edad usual de aparición de la UC es entre 20 a 50 años. En cuanto a las poblaciones más jóvenes se encontró que en el año 2015 la prevalencia de UC en lactantes y escolares fue de 2.4 % y 9.8 % respectivamente, alcanzando una prevalencia en el año 2019 de 11.2 % para lactantes y 5.6 % para escolares; con estos datos se afirma que la prevalencia de UC en lactantes y escolares ha aumentado significativamente en los últimos años.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en la presente investigación reflejan datos semejantes a los reportados en diferentes investigaciones.16,17,18,19 En nuestra unidad médica la prevalencia de UC en la consulta fue de 10.5 %. Además, la urticaria crónica fue más frecuente en el sexo femenino a una razón de 1.4:1 con respecto al sexo masculino. La prevalencia de UC ha aumentado significativamente en los últimos años y en especial en pacientes jóvenes (lactantes, preescolares y escolares). El grupo de edad más afectado por la UC es de 19 a 34 años y de 35 a 59, la edad usual de aparición de la UC es entre 20 a 59 años.

Este estudio constituye un referéndum para posteriores investigaciones acerca de esta enfermedad en la región de Tehuacán, Puebla, contribuyendo a enriquecer la información epidemiológica con la que actualmente se cuenta y de esta manera, generar medidas específicas inclinadas a contribuir el mejor control de la enfermedad.

nova página do texto(beta)

nova página do texto(beta)