Hay dos imágenes que guardo siempre en la memoria de mi etnografía de la Cuba revolucionaria y que constantemente me persiguen mientras voy incorporándolas en forma de libro y que al relacionarlas capturan lo que en estos momentos imagino como su enigma central: la primera, es de una señora mayor, sentada en un banco del Parque Central de La Habana Vieja, cerca de donde yo esperaba un autobús, durante una tarde inexorablemente soleada de agosto de 2015. Aun cuando el banco estaba resguardado por la sombra de un árbol, la mujer sudaba sin remedio, como me sucedía a mí y a todos quienes hacíamos fila para tomar el autobús. Mecánicamente, la mujer se pasaba el pañuelo por su frente y sus hombros, de la manera en que los cubanos acostumbran performativizar corporalmente su calor veraniego. Y recuerdo que mientras los minutos de espera iban pasando, el malestar de la señora también aumentaba, hasta que llegó a un punto que la obligó a soltar su desesperación, verbalizaba irritada, hablándose a sí misma, con el estilo propio de una persona mayor, para después compartir ese sentimiento con todo el mundo. Un mundo cuyo rango no estaba demasiado definido. Pero sus palabras no fueron las de un comentario cualquiera, que es muy común oír en Cuba en relación con los días tan cálidos: “¡qué calor!”, como típicamente exclamaría cualquier persona, como para protestar contra la falta de aire fresco en la atmósfera. En vez de ello, la anciana enunció un discurso de contenido político: “Cuando esa gente se echó a Batista yo estaba con ellos: entonces, todo era cambio. Pero, ¡madre mía!, ¡quién pensaría entonces que cincuenta años más tarde todavía estarían ahí clavados! ¡Esto no hay quien lo aguante!”

Lanzadas en un contexto diferente o por otro tipo de persona, tales palabras habrían sido, para usar otra metáfora típicamente cubana acerca del clima cálido, ¡candela!, que en este país tiene que ver con algo demasiado caliente para ser tolerado. Algo realmente incendiario. En Cuba, decir cosas como esas, que cuestionan al gobierno, en público, no se considera algo socialmente aceptable. Pero el aspecto que más me marcó en aquel momento no fue la franqueza de la anciana, sino la profunda ambigüedad de sus palabras. Esa ambigüedad, pienso, se debe en gran medida a la extraña coincidencia entre el contenido político del monólogo y las connotaciones meteorológicas de la manera y el contexto en que fue pronunciado. Si realmente la mujer sintió que podía decir esas palabras en público, eso pudo haber estado relacionado con el contexto del clima y el contexto político, que en la pragmática performativa de ella, efectivamente se mezclaron en dos niveles, dando como resultado una homología entre ambos. No es sólo que el “esto” de su enunciación -en la réplica “esto no hay quien lo aguante”- le proveyó de una coartada, justificada por el calor, para “hablar mal del gobierno”. Se trata más bien de que la homología entre el contenido y el contexto de la enunciación hace que el contexto se torne en una versión del contenido y viceversa.

Mientras que el calor como tal puede hipostasiarse como una condición que oprime a las personas, la “opresión política” -si esto es lo que estaba verbalizando la anciana- puede, a su vez, experimentarse como una condición objetiva que, de manera similar al calor caribeño, es algo que se “aguanta”. Algo que hay que “aguantar”, aun si -como sucede con el sol veraniego- nadie en realidad puede hacerlo. La política, entonces, es como el clima.

La otra imagen conmovedora que me persigue siempre proviene de una conversación que tuvo lugar ese mismo verano, pero esta vez en un ambiente fresco y ventilado que compartía en el Instituto de Filosofía del Ministerio Cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, un centro gubernamental de investigación de alto nivel, donde yo fungía como investigador visitante mientras hacía mi trabajo de campo. Era el periodo en que el gobierno griego de Alexis Tsipras -entonces, todavía de tendencia izquierdista- convocó a lo que me parecía una irresponsabilidad política (yo mismo soy griego, aunque no militante de extrema izquierda): un referéndum sobre los términos del rescate financiero de Grecia por la Unión Europea. Yo discrepaba, y aun así tuve que hacerme cargo de mi puesto de trabajo en el Instituto por lo que me dio por verbalizar mi frustración política en voz alta hacia quienes me rodeaban, y reiteradamente, hacia mí mismo. Y resultó ser que mi exabrupto produjo una de las explicaciones más reveladoras de lo que significa ser revolucionario en Cuba. Porque cuando me oyó refunfuñar uno de los investigadores más prestigiosos y carismáticos del Instituto, se acercó a mi escritorio y de ahí tomó en sus manos mi engrapadora para decirme:

Mira, mi amigo griego, tú piensas que la política es como esto -tomó la engrapadora y, actuando como un niño con un carrito de juguete, la arrastró lentamente desde el borde del escritorio hacia el centro, trazando un movimiento de trayectoria regular-, pero las revoluciones no son así. Las revoluciones son así.

Habiendo puesto a reposar la engrapadora en el borde del escritorio, la sostuvo con un gesto abrupto y de un sólo movimiento en forma de salto la trasladó al centro del escritorio y la dejó caer allí, de improviso. La acción revolucionaria es un impulso, es un empuje. No se puede saber de antemano a dónde nos lleva. Pero la haces para cambiar las cosas. ¡Todo cambia! Una vez que estás ahí. Y apuntando con la engrapadora hacia el centro del escritorio: […] te das cuenta de qué es lo que hay que hacer. A veces eso es lo que hace falta: un empuje, un cambio, una ACCIÓN. Eso es lo que tu amigo Tsipras está haciendo. Acá sabemos bastante de eso.

Mis dos imágenes relatadas aquí: el sentimiento de malestar de la señora mayor y la trayectoria de la engrapadora, son obviamente anecdóticas. Pero si las tomamos conjuntamente, creo que ilustran la dualidad profunda por la que atraviesa la comprensión no sólo en torno a cómo opera la política revolucionaria, sino también en cómo es vivenciada. El enigma principal, tal como lo veo, es: si las revoluciones per se son entendidas en tanto erupciones transformativas -“todo cambia”, en las palabras del filósofo del Instituto, y, efectivamente, “todo era cambio”, como lo dijo la anciana-, entonces ¿cómo resulta posible aprehenderlas ya convertidas en condiciones permanentes, situación que la propia señora lamentaba de lo que realmente había sucedido en Cuba?

Esta cuestión es por supuesto bastante recurrente, y se ha dado no sólo en el marco de las teorías sociopolíticas de la revolución, sino también ha sido una preocupación para quienes resultan de por sí protagonistas de procesos revolucionarios. Por ejemplo, la noción aparentemente oximorónica de “revolución permanente” (que, básicamente, focaliza el problema de cómo asegurar que los proyectos de cambio radical revolucionario puedan resultar sostenibles en el tiempo, frente a múltiples condiciones retardatarias y regresivas) ha sido un tópico común entre teóricos y políticos marxistas, comenzando por la presencia de ese concepto en la obra del propio Marx [1969], pasando por las conocidas tesis de Trotsky [1969], e incluyendo las propuestas de Mao y las infames consecuencias devastadoras de su implementación práctica en China y en Camboya [Schram 1971]. A su vez, y de manera recíproca, la cuestión de cómo domeñar las fuerzas arrasadoras de la tempestad revolucionaria -según la conocida metáfora imaginativa-, una vez que se haya conseguido exitosamente la apropiación del aparato estatal por las colectividades sociales favorables al cambio, también es típica en el análisis de la historia de las revoluciones, incluido el caso cubano -por supuesto-, tal y como veremos más adelante. Primero, sin embargo, nos detendremos un poco en los abordajes de este problema en el caso de la revolución de octubre en Rusia, los cuales ejemplifican la tensión entre cambio y permanencia de una forma tal vez emblemática.

Las historias políticas de los primeros años posrevolucionarios en Rusia [Carr 1979] tienden a focalizar la instalación del control bolchevique de las instituciones del poder soviético, incluyendo las famosas confrontaciones intrapartidistas entre Lenin, Trotsky, Stalin y otras figuras del liderazgo, de modo que, la narrativa histórica sirve de marco para enlazar los momentos iniciales de efervescencia violenta, famosos por haber “estremecido al mundo” -pasando por un periodo de transformaciones intensas y multifacéticas a lo largo del recuadro sociopolítico (no sólo el emerger de nuevas relaciones y estructuras institucionales, sino también nuevos horizontes en la educación, relaciones de género, la creación artística literaria, etc.)- y el forzoso control progresivo de la sociedad a partir de 1920 por medio de la intimidante burocratización del poder estatal, encabezada por Stalin, que creó las condiciones para el despliegue del terror total en los años 30.

Aunque no me resulta posible desarrollar estos aspectos -no es mi campo-, a propósito de los argumentos basados en la cosmología (sobre los que aterrizaremos en unos minutos) me parece aún más intrigante la propuesta de Susan Buck-Morss sobre la política del tiempo en tales contextos [Buck-Morss 2000]. Enfocando la enorme explosión de creatividad que la revolución soviética primeramente cooptó y después sedimentó al interior del campo artístico, particularmente, Buck-Morss sugiere que lo que con mayor peso estuvo en juego dentro de la frágil y cada vez más tensa relación entre las dos vanguardias del momento, la política -el Partido Bolchevique-y la artística -personalidades como Malévich, Tatlin, Lissítzky, Stepánova, Ródchenko, etc.- fue la construcción del tiempo revolucionario como tal. De modo que, por un lado, tenemos un conjunto de visiones milenaristas, vanguardistas y utópicas, puestas de manifiesto de forma experimental por artistas convencidos de la efectividad de poner en marcha el auténtico arte de la revolución. Estando unidos por un “deseo de romper radicalmente con el pasado en sus formas tradicionales”, nos dice Buck-Morss, que para estos artistas “lo que habría de venir seguía siendo una categoría abierta: según puntualizaba uno de los muchos manifiestos del momento, ”¡El futuro es nuestra única meta!” [Buck-Morss 2000: 48].

Y, por otro lado, aparece Lenin, y después Stalin, para quienes esas efusiones del arte sólo resultaban interesantes en la medida en la que instaban a narrativas más abarcadoras del progreso en un contexto histórico, es decir, las de una Revolución en tanto logro del proletariado, guiado hacia su telos comunista por medio de la mano segura de un partido de vanguardia que así cumple con su cometido. Entonces, si bien el espíritu de “todo es cambio”, inicialmente, en relación con los artistas, resultó cooptado y en alguna medida institucionalizado como práctica revolucionaria (por ejemplo, a través del notorio Comisariado Popular para la Ilustración), a medida que fueron transcurriendo los años 30 se fue vaciando de contenido por obra de la dirección política, que establecía una temporalidad progresista de la revolución, a expensas de los creadores artísticos. Los diferentes modos de apertura al futuro revolucionario sugeridos por los rayonistas, futuristas, suprematistas y otras formaciones análogas de la vanguardia de las artes fueron entonces cerrándose uno a uno, resultando eclipsados por una visión institucional del arte con el advenimiento del “realismo socialista” plenamente avalado por el Estado en los años 30, que fue establecido como summum de la representación e implementación en lo estético de la cosmología temporal progresista del partido único.

Considero que el abordaje central que Buck-Morss [2000] plantea sobre las cosmologías revolucionarias es sugerente en gran medida, como explicaré a continuación. Pero primero desearía llamar la atención hacia el modo en que su análisis sondea las corrientes “abiertas” de efervescencia revolucionaria y la imposición “cerrada” que forzó la subsecuente institucionalización -como polos contrapuestos, uno frente al otro. Haciéndolo de tal manera, Buck-Morss capitula ante la tendencia analítica que de por sí se encuentra muy institucionalizada dentro del estudio de la política revolucionaria. Tal tendencia encontró su exponente de mayor influencia, probablemente, en la figura de Max Weber, y particularmente en su famosa discusión sobre el carisma; por un lado, y el proceso de su rutinización; por la otra. Aun cuando no me considere un experto en el tema, pienso que es muy significativo que los pasajes de Economía y sociedad en los que Weber aborda el carisma, fueron escritos inmediatamente después de la Revolución de Octubre (1917) en Rusia, así como después de la revolución alemana (1918) ocurrida al final de la Gran Guerra; y están salpicadas de referencias perturbadoras a las acciones de revolucionarios socialistas de la época [Weber 1978].

Ciertamente, resulta claro en este artículo que la atracción que la revolución genera hacia los sectores populares, así como las maneras de domeñarla, fueron aspectos muy presentes en el pensamiento de Max Weber a propósito de la capacidad de la autoridad carismática de desplazar la legitimidad del orden político establecido. Pero ese mismo poder de la revolución, que para él es inherente al liderazgo carismático, es también el que sufre mayores amenazas una vez que es canalizado hacia las formas institucionales que genera. Si el carisma debe ser “rutinizado” una vez que sus portadores van ocupando la maquinaria del gobierno, también como efecto tenderá a disiparse y a ir perdiendo su soporte original y su capacidad de atracción.

Por ende, el problema al que mis dos anécdotas cubanas referidas dieron forma puede efectivamente verse como una versión más del problema weberiano de la contraposición entre el carisma revolucionario, y su proceso de rutinización institucional. Sin embargo, mi propia argumentación está en parte motivada por el deseo de superar un supuesto normativo básico que el contraste tipológico de Weber pone en evidencia: el supuesto que tiende a sostener ciertas concepciones sobre lo que la revolución es, promulgadas tanto por numerosos protagonistas revolucionarios como por creadores de teorías sociales. Este supuesto es la idea de que el rasgo distintivo de la revolución habría de ser el cambio radical y la subversión del orden previo; de modo que si sus poderes transformadores en marcha de una u otra forma se atemperan (resultan domeñados en lo cosmológico, según Buck-Morss [2000]; o institucionalmente rutinizados, según Weber [1978]), por lo que, necesariamente, el proceso habría de perder sus credenciales de revolución genuina y se convertiría en alguna otra cosa. La consigna trotskista de revolución permanente capta muy bien esta lógica normativa: por cuanto la revolución es por definición un cambio radical, lo único que ésta puede tener de permanente es el propio cambio.

Ahora bien, enfocar desde una perspectiva tan normativa la cuestión de qué es una revolución, así como la de qué cosa podría ser de hecho una revolución, puede ser correcto y apropiado en los marcos de las ciencias y teorías políticas, pero probablemente no lo es en el de la antropología. Como se ilustra en mis dos anécdotas, si la política revolucionaria la tomamos más bien como un objeto etnográfico y no como una forma política definida a priori, la propia política revolucionaria incluye entonces la cuestión propia de qué es lo que la revolución habría de ser. Y, más particularmente, incluye también la pregunta sobre si la revolución es susceptible de ser entendida como una ruptura, o bien, como una condición permanente; o, incluso, de un modo que abarque ambos aspectos a la vez. Tanto para la señora afectada por el calor, como para el filósofo con la engrapadora, estas son preguntas vivas porque el formularlas es parte de sus experiencias de la revolución. En otras palabras, asumidas etnográficamente, las revoluciones son inherentemente reflexivas, por cuanto ellas se hacen preguntas sobre sí mismas.

Pero el segundo motivo etnográfico, quizás más profundo, para extender la cuestión de la permanencia al interior de un estudio antropológico de la revolución es que, al menos en Cuba, el propio término -“La Revolución”- no sólo es un objeto primario de preocupación para las personas, sino también resulta que se refiere más a la permanencia que a la ruptura. Contrariamente a la idea de que la revolución es por definición cambio, tanto en el discurso común como en el discurso político, dentro de Cuba se hace una clara distinción entre la secuencia de acontecimientos que llevó a Fidel Castro al poder en 1959 -que incluso sus críticos refieren con la fórmula de “el Triunfo de la Revolución”-, y el proyecto total de transformaciones sociales, económicas, políticas e incluso morales que esos acontecimientos pusieron en marcha, al que la gente simplemente denomina “La Revolución”. Entonces, como nombre propio, en Cuba la palabra “revolución” denota permanencia, en su aspecto más profundo y blindado. Es el proyecto en el que el país se embarcó y ha estado navegando durante todos estos años, con el título otorgado a veces por el discurso oficial como “el proyecto nación” o “proyecto nacional”, y que continúa aún en el presente; aunque lastrado de muchos modos y confrontando todo tipo de escollos, dificultades y concesiones. Así imaginada, la revolución siempre se despliega, marchando “firme” hacia la victoria, en un movimiento que sigue la trayectoria inicial de ignición o impulso que mi colega me mostró con su engrapadora: HASTA SIEMPRE.

Esta imagen de la revolución como un proceso en continuo y sempiterno despliegue nos llevaría a la presentación de mi propuesta central, con vistas al problema relacionado en cuanto a cómo la ruptura y la permanencia pueden correlacionarse analíticamente, en aras de entender el advenimiento de la política revolucionaria, primero en Cuba, y quizás también -dada la naturaleza de mi argumentación- a una escala aún más amplia. Específicamente, el argumento consiste en que la relación inmanente entre ruptura y permanencia en lo que es la revolución puede ser entendida a la luz de los enfoques generados por la antropología para concebir la relación entre las cosmogonías (procesos de creación cósmica) y los órdenes cosmológicos producidos por éstas.

En suma y como sugiere el título de esta exposición, debo afirmar que se puede obtener cierta ganancia analítica al pensar en los cambios radicales que las revoluciones como la cubana han generado, como (en primera instancia) procesos de cosmogonía política. La ventaja de esta idea radica en que -según creo- permite trasponer la pregunta sobre la ruptura y la permanencia (dentro de la revolución) hacia una problemática antropológica clásica (pero, para mí, también reveladora): aquella de la relación entre naturaleza y cultura.

Extendiéndola hacia el punto en que -en cualesquiera circunstancias etnográficas dadas- lo que se asume como “natural” está inmanentemente relacionado con lo asumido como “cultural”, esta ruta de análisis nos permitiría entender a la revolución como ruptura y como condición permanente en sus funciones, relacionadas una de la otra. Ello también explica el segundo término del título de mi artículo: “segunda naturaleza”, pues el título mismo alude a la etiqueta puesta para marcar la condición “meteorológica” adquirida por la revolución al resultar agotado su carácter de impulso para el cambio. Esto, suponiendo siempre que el término “naturaleza” sea entendido en su valencia antropológica, dentro del contexto en que nos movemos, es decir, no de la manera meramente filosófica en que ha sido tratado por pensadores tan diversos como Cicerón, Burke, Hegel y Lukács.

Ahora, dependiendo por supuesto de cuán literal uno desea ser, creo que debe ser considerada como incontrovertible la posibilidad de entender a las revoluciones como actos cosmológicos. Uno de los rasgos distintivos de las revoluciones, después de todo, es su propósito explícito de transformar la totalidad sociopolítica, de cambiar el marco total en el que se despliegan las vidas vividas y vivenciadas por quienes las habitan. La meta de la revolución, podría decirse, no es sólo cambiar el mundo, sino también cambiar de mundo, trayendo a la existencia un mundo nuevo. Ciertamente, el tenor cosmológico del discurso revolucionario en torno a que “otro mundo es posible”, o, como lo proclama la variante cubana de esa consigna, “un mundo mejor es posible”, es algo a lo que estamos tan acostumbrados -lo mismo en Cuba que dondequiera-, que a veces llega a parecer banal, o un simple lugar común. Esto ya lo vimos muy claramente, a propósito de las aspiraciones planetarias de la revolución soviética, tal y como lo expone Susan Buck-Morss [2000] y lo ilustran las creaciones de los artistas de esa revolución soviética en su etapa temprana, estudiadas por ella. Hablando del tiempo como ejemplo de categoría intervenida por la cosmologicidad revolucionaria, como lo hace Buck-Morss, podemos notar que Cuba también ha seguido el hábito de las grandes revoluciones (el caso de Francia como el más famoso) de marcar en sus calendarios el carácter cosmogónico de la transformación en curso: en los documentos oficiales, incluyendo la prensa periódica, cada año, desde 1959, ha sido fechado acorde a la distancia de ese evento inaugural de un nuevo tiempo. Así, por ejemplo, el año presente de acuerdo con el machón del diario oficial Granma -órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, es decir, el Pravda de Cuba- es el “Año 60 de la Revolución”.

Probablemente, el más explícito y emblemático planteamiento acerca de que la revolución no sólo tiene un carácter cosmogónico sino también inviste al nuevo mundo que se va creando de propiedades específicas, puede encontrarse en las famosas “Palabras a los Intelectuales” de Fidel Castro, discurso pronunciado en el verano de 1961 en la Biblioteca Nacional frente a una asamblea de artistas y escritores que se habían reunido ahí para discutir con los líderes revolucionarios sobre sus preocupaciones en torno a las posibles restricciones políticas de su libertad creativa. Estableciendo firmemente cuáles son las coordenadas de las relaciones entre la producción artística y La Revolución -aún “joven”, y, como también lo dijo en alguna ocasión, “improvisada”-, el fragmento más citado del discurso de Fidel se puede leer nada menos que como una carta constitutiva de cierta ontología política [Holbraad 2014, 2017], que delinea el aspecto mismo de la revolución en tanto forma política:

La Revolución […] debe actuar de manera que todo ese sector de los artistas y de los intelectuales que no sean genuinamente revolucionarios, encuentren que dentro de la Revolución tienen un campo para trabajar y para crear; y que su espíritu creador, aun cuando no sean escritores o artistas revolucionarios, tiene oportunidad y tiene libertad para expresarse. Es decir, dentro de la Revolución. Esto significa que, dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada. Contra la Revolución nada, porque la Revolución tiene también sus derechos; y el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de la Revolución de ser y de existir […] nadie puede alegar con razón un derecho contra ella. Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Esto es un principio general para todos los ciudadanos, es un principio fundamental de la Revolución. La Revolución tiene un derecho: el derecho de existir, el derecho a desarrollarse y el derecho a vencer [Guevara y Castro 2009].

Dos caracteres que tienen que ver con el aspecto o conformación ontológica de la revolución resultan de particular interés en relación con mi argumentación sobre la cosmogonía revolucionaria. Primero que todo, la revolución es presentada como un contenedor, como algo que tiene un “dentro” que, de algún modo, resulta en cierto sentido omniabarcador. En otra parte, el Che Guevara dijo nada menos que “no hay vida fuera de la Revolución” [Guevara y Castro 2009: 25]. Es una totalidad, un “todo” que lo contiene “todo” -contra el cual nada puede existir. Entonces, en cuanto a sus propiedades estrictamente formales, por lo menos, la revolución de hecho debe concebirse como instancia generadora de universos.

Segundo, este universo-omniabarcador-en-producción toma la forma de un movimiento, es una especie de vector, o, como dijo Fidel, de “desarrollo”. Esto podría no ser demasiado original, por supuesto, ya que la noción de progreso, de movimiento o impulso progresivo - “hacia delante”-, ha sido ya por bastante tiempo reconocida como elemento central de la revolución qua forma política moderna [Kosellek 1985]. Pero, aun así, la versión que hace Fidel de esa idea resulta interesante, en el sentido de plantear cómo se vincula la sensación de motricidad o “desarrollo” con la noción normativa de la revolución como un contenedor que lo contiene todo. El movimiento “hacia delante” es no sólo el aspecto o forma marcado por la revolución en el tiempo, sino también un derecho que la revolución posee, y que se ejerce contra los presuntos derechos de las personas, y en particular, de los contra-revolucionarios, a quienes se sobreentiende que el movimiento “hacia delante” de la revolución habría de nulificar. Efectivamente, tenemos una imagen de la revolución que realiza su telos como totalidad, o se completa a sí misma, mediante su propio movimiento: un contenedor de todo, que toma la forma de una corriente totalizante, como podríamos decirlo, mezclando las metáforas.

“Todo es cambio” entonces, como dirían la anciana y el filósofo. Ahora bien, me encuentro ahora escribiendo un libro sobre todo esto, y trato de delinear históricamente algunas de las claves del proceso en las que este proyecto de creación de mundos y de transformación humana ha sido desplegado en Cuba durante los primeros años de la revolución. En particular, me enfoco en las fulminantes reformas de los tempranos años de 1960, que fueron en su momento titulares de diarios a todo lo ancho del planeta, como por ejemplo la famosa campaña contra el analfabetismo que logró un enorme éxito en 1961; la rápida sucesión de medidas para nacionalizar la industria: las leyes de reforma agraria y urbana que entregaron el control de la tierra, de la vivienda y de la infraestructura a los campesinos, a los inquilinos y al Estado; la instalación de estructuras centralizadas de participación, vigilancia y control popular en el proyecto revolucionario naciente (como los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, y otras organizaciones masivas); así como, por supuesto, el rápido desarrollo de la educación universal y del derecho a la salud, implementados de manera impresionante a lo largo y ancho del archipiélago cubano.

Narrativas sobre este periodo, que son legión, tienden a enfatizar el papel muy difundido que le fue otorgado al Estado durante este proceso de cambio revolucionario. En las narrativas más favorables (incluyendo ciertamente las cubanas oficiales), la expansión del Estado se observa como una estructura de redistribución económica de la riqueza y de emancipación sociopolítica del pueblo. En las narrativas más críticas (incluyendo ciertamente las cubanas contrarrevolucionarias, generadas en Miami) esa expansión se ve como un mecanismo de opresión impuesto por Fidel Castro y sus asociados. A la luz de que “todo era cambio”-según las anécdotas que apunté-, sin embargo, deseo llamar la atención particularmente sobre el modo en que la expansión estatal operó como agente de cambio, resaltando un importante carácter dual. En un nivel, el Estado actúa como vehículo para hacer cambios drásticos que tienden a abarcar todo el territorio de una sola y fulminante vez. Un ejemplo de esto son los acontecimientos del año de 1961, cuando fueron movilizadas las brigadas de miles de jóvenes desde los centros urbanos hacia las partes más remotas del archipiélago para enseñar a leer a campesinos y otros pobladores; otro más, tiene que ver con las leyes revolucionarias que modificaron de manera drástica el régimen de propiedad en toda la nación, entre otros. Es decir, el Estado es algo que trae cambio(s).

Del mismo modo, aunque a un nivel más profundo, tanto el poderío generado desde el Estado para propiciar los cambios en la vida, como su capacidad fundamental de implementarlos, no sólo a lo largo y ancho de un territorio geográfico, sino también en lo más profundo de la propia vida de las personas, significan que las revoluciones, que -como la cubana- logran tomar el control de las palancas del Estado, poseen el poder de expandir drásticamente el dominio de lo que es susceptible de cambio, en primera instancia. Un “viejo régimen” que se presenta a sí mismo como enemigo del cambio y parte del orden natural de las cosas (por ejemplo, la distribución desigual de la tierra y de las propiedades, las relaciones de explotación que esto genera, la condición del campesinado que se encuentra destinado a morir analfabeto como los siervos de la gleba, las jerarquías raciales basadas en ideologías seudocientíficas sobre propensiones naturales, los igualmente naturalizados ideologemas sobre roles de género, y un largo etcétera), es rápidamente dramatizado como objeto de transformación concertada por las fuerzas liberadoras de una revolución en pleno despliegue.

El secreto más profundo del Estado, se encuentra entonces en el hecho de que no sólo cambian las cosas, sino también, que aun lográndolo, redelinea la distinción misma entre lo que puede ser cambiado y lo que no. En la medida en que las revoluciones expanden esta capacidad inherente a la forma-Estado hasta escalas cosmogónicas -como lo sugerí-, su efecto sobre quienes participan en ellas consiste frecuentemente en producirles una trémula e inequívoca sensación de posibilidad. La consigna revolucionaria cubana: “luchar contra lo imposible y vencer”, lo captura bellamente. Y, una vez más, también lo hace el recuerdo que guardo yo y que marcó a la señora mayor de lo que le escuché decir en la parada del autobús: “todo era cambio”. De hecho, si tomáramos en serio la ontología política de Fidel, de acuerdo con la cual en algún sentido la revolución es un “todo”, podríamos derivar en la conclusión etnográfica de que la revolución de por sí es, por ende, cambio; y cambio en ambos sentidos: cambiar las cosas; y cambiar también totalmente los límites entre cuáles cosas, en específico, pueden de por sí cambiarse, y cuáles no.

Entonces, cabría preguntarnos, ¿cómo se podrían relacionar esas altas y vertiginosas cumbres del cambio y metacambio con el sentimiento tan agobiante de estancamiento sofocante, puesto en las palabras de la anciana que encontré en la parada del autobús? Una respuesta, en principio correcta, a esa pregunta sería la de otorgarle un contexto más amplio a la historia sobre el papel que desempeñó el Estado en la revolución cubana, rastreando los marcados cambios que se han generado en sus relaciones, con la capacidad de cambio durante los años que siguieron a la demiúrgica efervescencia de los años 60. Una vez más, las narrativas históricas acostumbradas tienden a presentarla como un cambio en el pilotaje, transitando desde un vuelo que abarcaba al idealismo utópico y cerebral a una especie de aterrizaje forzoso en las realidades de lo que significó administrar un Estado entre 1971 y los años 80, periodo que oficialmente se denominó “de consolidación revolucionaria”, pero que hoy se recuerda en los círculos intelectuales como los años “grises” [Fornet 2013], marcados por la alianza geopolítica con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss) en plena Guerra Fría; el llamado “marxismo de palo” caracterizado por el tosco lenguaje de las consignas y la omnipresente censura y burocratización, que si realmente consolidaron algo fue los privilegios de la clase gobernante, más interesada en las mieles del poder que en la emancipación del pueblo.

Y apenas comenzaba Fidel a intentar “la rectificación” de algunos de esos “errores”, como parte de un esfuerzo mancomunado desplegado desde 1985 para retrotraer algunos de los efectos más recalcitrantes de la burocracia anquilosada en el poder estatal, el propio final del bloque eurosoviético lanzó a la Revolución cubana a su época más traumática, denominada oficialmente “Periodo Especial”, en 1990. Durante este periodo, comenzaron los cambios a notarse como si se tratara de un proceso normal que le ocurría a Cuba, y no como algo que había sido creado por ella. Ajustes consecutivos a la terrible situación de necesidad económica, aperturas al turismo internacional y a la inversión capitalista extranjera, flirteo con los modelos estatistas mercantiles de China y Vietnam, así como -ya bajo la dirección de Raúl Castro- la creciente presencia de la empresa privada en la economía y el descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos, entre otros. Todos estos acontecimientos eran reacciones propias a los efectos de las circunstancias internacionales, más que efectos dados por decisiones propias de una nación que consecuentemente controla sus capacidades de transformación. Esto es, se podría decir, una narración sucinta de cómo la Revolución se convirtió en “ellos”, en una entidad colectiva personificada en los hermanos Castro, “que cincuenta años después todavía están ahí clavados”, en las palabras de la anciana.

Las claves para aprehender la profunda relación entre los años iniciales de cambios y la presente condición de estancamiento se tornan evidentes cuando estos desarrollos históricos son puestos en el contexto de una perspectiva más imbricada en lo cosmológico, como la que expongo aquí. En esa conexión, la pieza político-cosmológica implícita en la réplica de la anciana resulta de interés, porque se vincula retroactivamente a la imagen cosmogónica de la revolución como cambio omniabarcador, que, como vimos, podemos encontrar en Palabras a los intelectuales de Fidel Castro, de dos modos particulares.

El primer modo remite al pronombre demostrativo sobre el cual gira su enunciado, específicamente “esto”, que muestra la fuente y el blanco de su desesperación: esto no hay quien lo aguante. Ahora, esto no es solamente una palabra. De hecho, si el pronombre demostrativo opera como un transistor de ambigüedad entre un comentario sobre el tiempo (meteorológico) y otro sobre el gobierno, esto sucede porque su ultimo significado es enteramente reconocible entre quienes viven en Cuba. En el código -bien elaborado, y elaboradamente inefable, que opera tanto con gestos corporales como con expresiones verbales-2, para hablar de la política que se desarrolló en los últimos 50 años o más, aquello de lo que se lamentaba la señora, “esto” es un significante fuertemente cargado de sentido político: desplegando la cualidad gramatical flotante que le corresponde, en tanto pronombre, es coextensivo en su forma con la propia Revolución, con el país, con la sociedad, con el Estado, incluso con el “estado en que nos encontramos”.

“Esto”, dicen las gentes, o a veces “la cosa”, y a veces gesticulan con las manos hacia todo el horizonte espacial a su alrededor, y significan con la palabra todo eso junto: la condición política en toda su extensión, a la que el proyecto de la revolución de la manera más explícita le dio primero nacimiento y después la estableció y la solidificó como una transformación omniabarcadora. A la luz de mi discusión previa sobre el famoso discurso de Fidel, consecuentemente sugeriré que “esto” es simplemente lo que para él o para ella tiene el aspecto que “todo”; es decir, la omnicomprensiva revolución adquiere cuando resulta vivenciado desde dentro: por quien está en su interior. A veces, vivenciado por alguien que está efectivamente contenido en su interior como para sentirse exhausto, sofocado por él: “esto” es indicativo de la posición, que significa “dentro”; sí, pero no necesariamente formando parte de ello, si bien, siempre condicionado por ello, exactamente como Fidel había advertido a aquellos intelectuales en un ya remoto momento fundacional.

La segunda característica, más abiertamente cosmológica, de la réplica de la anciana, tiene que ver con su elisión performativa de los límites entre política y meteorología. Lo más significativo es, no tanto cuán intencional fue la elisión, sino más bien la homología que asume entre “esto” y el estado del tiempo, como condiciones que sólo pueden “aguantarse”. Y notemos cuán simétricamente esto invierte la imagen de la revolución, presentada por el filósofo de la engrapadora. Si para él lo que las revoluciones generan -en tanto “cambio totalizador de todo”- se concibe como un proyecto de acción humana concertada y poderosa (que supuestamente los cubanos saben cómo realizar, y que Tsipras también estuvo intentando hacer), para la señora es justamente lo opuesto: una totalidad omniabarcadora como el estado del tiempo, pero, también como el tiempo meteorológico, situada fuera del alcance del (de su) control humano.

Es un todo que está en todas partes, ineluctable e inexorable, como si la imagen revolucionaria del “hasta siempre” lo hubiese sido. Sólo que, en vez de ser producido, es “la cosa” que no hay más remedio que “aguantar”. Más aún, la simetría inversa con respecto al planteamiento del filósofo se aplica también a la cuestión del cambio. Si bien, durante la revolución, en sus etapas tempranas todo fue cambio, la queja sobre “esto” que nos rodea, consiste ahora, en parte también, en que “esto” está tan estancado que parecería que los Castro irremediablemente todavía estarían ahí clavados para la eternidad. “Esto”, entonces, es insoportable, no sólo porque es el “todo” de la revolución tal y como se siente cuando uno está atrapado dentro, sino también porque es en lo que ese mismo “todo” se convierte cuando su momentum interior como corriente de cambios ha sido desde hace mucho tiempo disipado en la estagnación.

Ahora, nuevamente, un comentario franco sobre tal contraste entre cambio activo y estancamiento pasivo, afirmaría muy justamente que éste simplemente corresponde a los roles opuestos de quienes están a cargo del proceso revolucionario, sea en la práctica (los Castro, la maquinaria burocrática) o en teoría (el filósofo, montando una explicación ideológico-conceptual de ello), por un lado, y de quienes por más de medio siglo se han encontrado “del otro lado del receptor” de sus dinámicas de institucionalización (la anciana, e igualmente cualquiera, asumo, que haya estado en ese momento escuchando desde la fila del autobús, y sabiendo con exactitud de qué es de lo que se está hablando), por el otro.

La revolución tiene el aspecto de una acción si usted la está realizando y el de una condición si se ha estado realizando para o por sobre usted. Pero, nuevamente, como sucede con Buck-Morss y con Weber, el problema con este enfoque cerebral es que describe separadamente el cambio y la permanencia, distribuyéndolos en este caso entre distintos constituyentes del proceso revolucionario, en vez de comprenderlos como funciones uno de la otra, y viceversa, al interior de coordenadas que componen un marco analítico único.

Aun cuando sólo he comenzado a desarrollar dicho marco en el libro que escribo, quisiera concluir sugiriendo que el enigma de la relación entre revolución como cambio en pleno despliegue y revolución como condición permanente, podría verse fructíferamente a la luz de la preocupación clásica de la antropología sobre los diferentes modos en que la distinción entre naturaleza y cultura puede concebirse en variadas situaciones etnográficas. De hecho, a la luz de la discusión presente, resulta de especial relevancia la poderosa idea de Roy Wagner de que esta variación puede de por sí trazarse conceptualmente con referencia al modo en que las personas en contextos diferentes hacen una distinción entre los aspectos de sus vidas que son asumidos como “dados” -los cuales él llama “innatos”-, y los aspectos en los que ellos mismos se consideran responsables -que él llama “artificiales” [Wagner 1981; 1986]. Brevemente menciono que para Wagner, un modo particular de concebir la distinción entre cultura-naturaleza -que en la antropología por mucho tiempo se asumía como algo dado e inherente a la condición humana como tal-, sería considerar a la naturaleza como lo innato y a la cultura como lo artificial. Para demostrar que los antropólogos se equivocaban en asumir eso como dado, Wagner toma como contraejemplo los estudios etnográficos de Melanesia, demostrando que para la gente de ahí lo que los antropólogos asumen como cultural pasa por innato, es decir, como parte del orden dado de las cosas; mientras que lo que consideramos natural, para ellos es artificial; es decir, algo que es de nuestra responsabilidad esforzarnos por lograr. Por ejemplo, el antropólogo asume las estructuras, normas y reglas sociales como cultura producida por seres humanos, mientras que el estado del tiempo o incluso nuestras pulsiones -en tanto somos también una especie animal- son condiciones naturales innatas que las convenciones culturales pretenden controlar. En contraste, los melanesios asumen las estructuras sociales, normas y reglas como dadas, mientras el campo de lo que llamamos naturaleza es para ellos animado por entidades y fuerzas con las cuales los humanos pueden establecer relaciones e influencias mediante acciones rituales y brujería.

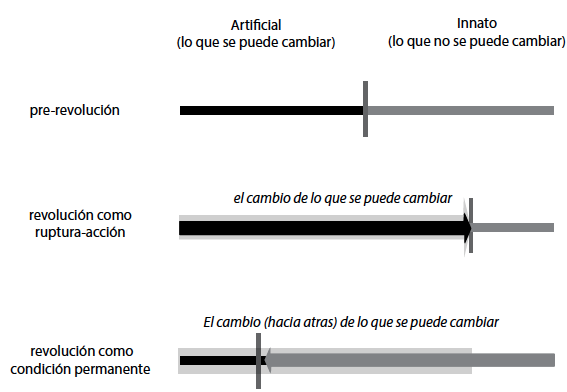

En términos de esta matriz, entonces, el planteamiento inicial relativamente incontrovertible sería analizar la idea de la revolución como acción humana concertada -un empuje momentáneo que lo cambia todo-, como ejemplo de lo que ya asumiríamos nominalmente como un proyecto humano de cambiar el orden social, que es el dominio propio de lo artificial, situado ante un fondo de condiciones naturales innatas. Si algo distingue a la acción revolucionaria, como vemos, es la manera radical en que ésta puede cambiar el alcance mismo de la acción humana.

Para reiterar la imagen ilustrativa del filósofo con la engrapadora, aquello que hace que las revoluciones se distingan de las formas liberales de hacer política -a las que atacan-, hay que considerar la velocidad y la ferocidad con la que sus proyectos de transformación social y control son conseguidos, en términos de todo cambia y todo es cambio. Pero lo que hace a las revoluciones tan radicales a ese respecto, como sugiero, es que deliberadamente rompen el balance entre lo que puede legítimamente llamarse artificial (“cultura”) y lo que debe asumirse como innato (“naturaleza”). Mientras el enunciado “todo es cambio” puede no significar una pretensión literal referida a todos y cada uno de lo que constituye nuestro universo, no obstante, y con toda seguridad, nos llama a considerar la posibilidad de un cambio radical en ese sentido. Mientras el antiguo régimen se presenta a sí mismo como el orden natural de las cosas, el papel radical y de hecho crítico de la revolución debe denunciarlo y desenmascararlo como obra humana impuesta, y así forzarlo a la apertura a cambios drásticos y radicales. Entonces, en los términos abstractos operados por Wagner en torno a su distinción, el campo de lo artificial (que él llama “cultura”) se expande, mientras que el de lo innato (que consideramos “natural”) se contrae, de modo que las cosas que antes se tomaban como dadas ahora se asumen como proyectos dispuestos por el esfuerzo humano. (También está la estimulante idea, que Buck-Morss [2000] y Kosellek [1985] comparten, aunque no Weber [1978] -lo que resulta interesante- de que la revolución es un avatar de la modernidad, por no decir del alto modernismo).

Pero entonces surge la pregunta: ¿puede esta desestabilización de la distinción entre lo innato y lo artificial también operar en el sentido opuesto, para expresar lo que parece ser una idea diametralmente opuesta, articulada por la señora mayor, en cuanto a que la revolución se vuelve tan natural como el estado del tiempo? Ciertamente, en términos de la teoría de Wagner, las quejas de la anciana parecen invertir la redistribución de lo innato y lo artificial, de modo que la revolución que se presenta a sí misma como proyecto artificial de acción humana termina siendo tratada como una condición humana -haciendo una regresión, por decirlo, de la naturaleza a la cultura, o, mejor, de la cultura a la segunda naturaleza (entendiendo por naturaleza lo que Wagner significa con ese vocablo, en términos antropológicos, como la tendencia de tratar como innato lo que previamente fue traído al ser por el artificio humano). Lo que encuentro atractivo en todo eso es que se compendia así la experiencia de la revolución como una condición humana, función -hablando en términos lógicos- de su carácter inicial de proyecto humano. La fuerza más profunda de transformación revolucionaria, como he sugerido, reside en revelar que las cosas que parecían dadas, pueden ser cambiadas. Pero esta transformación, como el filósofo lo ilustró de una manera tan clara, requiere de energía y es lo que la revolución hace cuando empuja hacia delante. Una vez realizado el empujón, y sin embargo, las cosas se vuelven estáticas, tan estáticas que parecen clavadas, en los términos usados por la señora mayor, entonces la cualidad hostil de lo innato se torna capaz de reafirmarse a sí misma, pero ahora operando sobre ese mismo orden que ha logrado disolver.

Brevemente, si la acción revolucionaria consiste en convertir lo innato en artificio humano, entonces cuando su energía cosmogónica inicial se ralentiza, su producto artificial -el nuevo orden social, económico y moral que instaló e institucionalizó- puede recuperar la cualidad de lo innato, y en ese sentido se vuelve una “segunda naturaleza”, ambiguamente confundible con el estado del tiempo. El sentido de la permanencia sofocante de “esto” que la anciana resentía, puede ser concebido como una consecuencia del propio carácter del metacambio de cambios que le trajo al ser en primer lugar. Un sentido de la permanencia intrusiva experimentado como innato, entonces se vuelve parte de la dinámica interna de la revolución, y no una reacción externa contra ella.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)