Introducción

La industrialización, la urbanización, la expansión del trabajo asalariado y del mercado de consumo contribuyeron a transformar la estructura, organización y funciones de las familias rurales (Maldonado, 2002). De acuerdo con Rogers y Svenning (1973) el desarrollo es un cambio social, que introduce nuevas ideas en un sistema, para obtener mayores ingresos per capita y niveles de vida mediante la utilización de métodos de producción más modernos y una mejor organización social.

Las comunidades rurales han fomentado la vida colectiva, tejiendo lazos de solidaridad y cooperación basado en relaciones y regulación del orden interno entre los miembros de la comunidad, llamado en las sociedades andinas Sumac Kausay (Kichua) o suma qamaña (Aymara) (buen vivir) (El Universo, 2008). En tanto el capitalismo ha fomentado el individualismo, la competencia y la maximización económica (Stavenhagen, 1976). Parte esencial de una sociedad es el alimento tradicional, según D’antuono (2016) el conocimiento se transmite de generación en generación, formando parte de la memoria colectiva y patrimonio de la población.

La seguridad y soberanía alimentaria definidas como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo” según la Declaración de Nyéléni (2007), han sido constantemente vulneradas por las políticas internacionales que fomentan la uniformidad de dietas.

En México, la resistencia indígena y campesina lograron el reconocimiento y la pervivencia de usos y costumbres, cuyas prácticas simbólicas o rituales son aceptadas al inculcar ciertos valores o normas de comportamiento, por implicar una continuidad del pasado (Canedo, 2007). Las prácticas tradicionales se desarrollan en un territorio central de la cultura y a partir de ello que se reproducen sus instituciones, sus formas de solidaridad, sus normas y reglas de comportamiento (Beller y Carrasco, 1997). Las costumbres, usos o convencionalismos sociales tratan de un conjunto de reglas. Esas normas sociales se presentan bajo el aspecto de una costumbre o tradición (Echánove, 1976).

En tal sentido, el patrimonio cultural no se reduce al legado ya construido, sino que se hace extensivo a la diversidad de expresiones y manifestaciones de los pueblos del mundo, siendo los propios portadores culturales quienes lo representan (Machuca, 2010). La globalización representa una nueva fase de la división internacional del trabajo, donde los intereses de los grandes capitales intentan integrar de manera subordinada, a toda la región latinoamericana, con el fin de apropiarse de sus recursos naturales e incidir en la desarticulación material y cultural de sus formas de convivencia (Grajales et al., 2006). A consecuencia de la expansión de este paradigma, nueve millones de latinoamericanos pasaron a la pobreza y se incrementó la dependencia económica de México y Centroamérica hacia los Estados Unidos de América y Europa (CEPAL, 2010).

En México, según el CONEVAL (2009), del total nacional de 19.5 millones de pobres alimentarios 12.2 residían en áreas rurales. Las prácticas tradicionales agrícolas también sufren cambios. En el uso de la biodiversidad, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2004), sólo cuatro especies (trigo, maíz, arroz y papa), proporcionan la mitad de la energía que se obtiene de las plantas y 14 especies animales suministran 90% del alimento de origen animal, estos hechos evidencian profundos cambios en la agricultura mundial. Álvarez (2004) enfatiza que cuando se pierde un recurso biológico, también se pierde su conocimiento a él asociado, lo que causa el abandono y perdida de prácticas sociotécnicas de producción, transformación, recolección, conservación y consumo de especies alimenticias. Sea se vulnera la cultura.

En cuanto a trabajo rural, Martínez (2004) señala que las prácticas tradicionales de trabajo cooperativo, en comunidades campesinas e indígenas, han sido alteradas por políticas nacionales y la expansión del capitalismo. Ecuador las nuevas condiciones económicas en las comunidades campesinas han erosionado las relaciones de reciprocidad e incluso, la crisis de instituciones básicas del mundo rural andino, como la minga. En relación al trueque si bien en sociedades ancestrales de Mesoamérica y Región Andina ocupaba un papel preponderante en las actividades comerciales, a la fecha su práctica ha sido progresivamente abandonada (Muldoon y Servitje, 1984).

Según Shanin (1974) se explicaría por el establecimiento del dinero y la universalización de las relaciones monetarias y el avance del intercambio de mercado. En este contexto, el objetivo fue analizar las principales prácticas sociotécnicas asociadas con la seguridad y soberanía alimentaria, en una época donde los procesos asociados a la expansión del modernismo y la globalización ponen en riesgo las sociedades campesinas e indígenas y sus organizaciones e instituciones locales, por lo cual se tiene el interés de identificar alternativas para fortalecer su viabilidad y funcionamiento.

Materiales y métodos

La región de estudio se ubica en la región Mixteca, en el Distrito de Tlaxiaco que comprende 35 municipios y se encuentra entre altitudes que varían de 1 820 a 2 850 m. Posee una superficie de 2 710.89 km2 (Figura 1). Según el grado de marginación municipal, 9 municipios se encuentran en muy alta marginación, 23 en alta marginación y 3 en media marginación (CONEVAL, 2005).

Figura 1 Ubicación de los municipios y comunidades de estudio en el Distrito de Tlaxiaco (INEGI, 2002).

Los principales cultivos agrícolas a nivel distrital son: maíz 77.7%, café 8.8%, frijol 8.7%, trigo 4%, alfalfa 0.1%, arvejón 0.2%, tomate verde, avena y durazno 0.1% de un total de 79 878 ha INEGI (2008). El 88.5% de cultivo de maíz es de temporal y 14.5% de riego. En relación con el comercio se registran 126 tiendas DICONSA, 1 tianguis y 9 mercados.

Con base en el grado de marginación y pobreza alimentaria (CONEVAL, 2005) y suficiencia de granos básicos calculada dividiendo producción municipal entre número de habitantes, se identificaron 3 municipios y a su interior 3 comunidades. A partir de un total de 216 unidades domesticas campesinas (UDC) identificadas en las tres comunidades, se seleccionó aleatoriamente una muestra de 68, de las cuales: 21 en La Candelaria, 25 en El Imperio y 22 en Santa Catarina Tayata. Las encuestas se aplicaron entre julio y diciembre de 2011, en visitas a domicilios. Se analizaron las organizaciones tradicionales-instituciones ancestrales-con base en el trabajo cooperativo, préstamos de alimentos, y trueque a través de la encuesta, observación de campo y testimonios claves.

El uso comunal de recursos se valoró con la normativa existente (estatutos), su aplicación y utilidad con testimonios de autoridades en uso de alimentos locales y las prácticas sociotécnicas en agricultura tradicional. Se registró el número de especies cultivadas, tipo de cultivo, origen de semilla y tipo de tracción. La recolección de plantas silvestres se evaluó mediante la temporalidad estimada por campesinos en semanas y meses; la cantidad recolectada se estimó en kilogramos según las medidas locales de manojos o botes, con datos de los y las entrevistados/as, así como su uso alimentario.

Resultados y discusión

El trabajo cooperativo tiene diferentes denominaciones, según la frecuencia del trabajo, la forma de pago y la finalidad del mismo, en las UDC se observó la gueza y el tequio como prácticas generalizadas. La estructura social rural ha permitido el uso del espacio regional y local, la celebración de festividades, la provisión de servicios comunitarios y la construcción de infraestructura social. En forma concomitante se ha desarrollado un complejo sistema alimentario que a través del tiempo ha sido recreado con nuevas especies que hasta estos días en zonas indígenas continúan siendo la base de la actual alimentación Mcclung et al. (2014). Considerando que la producción y acceso a los alimentos se dio a través de ciertas prácticas de origen ancestral que comprendían el trabajo cooperativo, préstamos de alimentos, trueque, agricultura tradicional y recolección de plantas.

Gueza mediante el trabajo. En promedio, en las comunidades estudiadas 90% de los encuestados mencionó haber participado en trabajos agrícolas grupales (gueza-trabajo). En Tayata la gueza se practica en las cosechas de maíz y frijol que se realizan entre diciembre y enero, “nos juntamos entre 15 y 20 personas y vamos donde una persona; al siguiente día le toca a otra, pero las veinte tenemos que andar en todas las guezas, ayudándonos. En las guezas no se paga, lo único que se da es el alimento y la persona que recibe la ayuda está en la obligación de ir ayudar a la otra”.

En La Candelaria, 100% de campesinos manifestó haber participado en esta forma de trabajo para realizar labores de siembra, limpia, cosecha de frijol y maíz y para actividades de construcción de casas. En El Imperio 84% mencionó haber acudido a la gueza para trabajos similares. Esta forma de trabajo grupal, practicado desde antaño por las comunidades campesinas, facilita el trabajo cuando la disponibilidad familiar no es suficiente para necesidades específicas, así por ejemplo “esto a menudo se hace a través de la ayuda de vecinos o de una parte institucionalizada, donde se obtiene la ayuda de un grupo amplio mientras la familia beneficiada provee alimento y bebida (Shanin, 1974).

A pesar de medidas de ajuste económico y políticas de desregulación y privatización implementadas en el sector rural las últimas décadas, estas prácticas productivas continúan vigentes en comunidades rurales de América Latina. Por ejemplo, en región andina permanecen vigente los presta-manos y la minka, para realizar actividades con fines de beneficio familiar o comunitario (Encalada et al., 1999).

Según la información de campo, 90% de campesinos de las comunidades estudiadas acuden a la gueza para trabajos, lo cual indica la importancia de la práctica en la actualidad. Las razones según Marroqui (1957), al parecer siguen siendo las mismas: a) la gueza permite suplir la carencia de mano de obra o su deficiencia; y b) proporciona una oportunidad para el intercambio social; el campesino tiene fe completa en el trabajo asociativo, pues sabe que sus colaboradores tienen interés en que el trabajo se haga bien, porque están esperando ese mismo trabajo en sus parcelas. Algunos términos usados en Mesoamérica, como guelagueza (zapoteco), gueza (mixteco), mano y vuelta (mazateca), Jarhoajpikua (p’urhepecha) son sinónimos. Al igual que tequio y faena. En tanto que en las prácticas andinas, los términos minka (quichua), ayni (aymara), trabajo comunal (español) tienen el mismo significado.

Gueza para préstamo de alimentos. En municipios el evento observado fue la fiesta patronal de San Pedro Molinos, en donde acudieron autoridades del municipio de San Pablo Tijaltepec, quienes con anterioridad acordaron refrescos, cervezas, flores y juegos artificiales. El día de la fiesta hicieron la entrada al pueblo con los productos mencionados, acompañados de la banda de músicos y sus esposas, mismas que vestían coloridos trajes tradicionales. En la presidencia municipal fueron recibidos por las autoridades, donde en un solemne acto expresaron sentimientos de solidaridad y hermandad, ratificando los compromisos de continuar con esta tradición, recíprocamente, año tras año conservando lo enseñado por sus abuelos. Terminado el acto formal, las autoridades anfitrionas invitaron a la delegación visitante a participar de la comida y las actividades sociales.

Entre agencias vecinas, este tipo de gueza se observó en la Comunidad del Fortín Suárez del municipio San Pablo Tijaltepec. El procedimiento es similar a la actuación a nivel municipal. El espacio de expresión de la gueza fue la fiesta patronal de la comunidad. Las autoridades de agencias vecinas llegaron con su delegación, llevando consigo productos alimenticios (tortillas y gallinas), flores, juegos artificiales y de un músicos que tocaban guitarra, violín y otros. Una vez recibida la gueza, las autoridades de la comunidad invitaron a la comida y a participar de los actos sociales. Se observó que las mujeres de la comunidad en fiesta aportaban tortillas y preparaban la comida comunitaria, tales como: pollo, mole de maíz, frijol con verduras y bebida (cerveza y refrescos).

Entre familias la práctica de la gueza de alimentos reportada en las tres comunidades estudiadas es similar. Los préstamos se realizan en fiestas familiares, como bautizos, matrimonios, otros. Se observó que la mujer es la encargada de los acuerdos en los que se definen la cantidad y el tipo de alimento, el cual comúnmente es tortilla de maíz. En cuanto al tiempo de devolución, no existe una fecha prefijada. Al consultar sobre como llevan la cuenta del número de tortillas y a quienes deben devolver, indicaron que acostumbran llevar un registro escrito. También se mencionó que si una familia quiere dar más de lo que ha recibido puede hacerlo, como donación.

El intercambio de alimentos también está presente en los cambios de autoridad, donde tanto las autoridades salientes como las entrantes ofrecen alimentos. En el cambio de autoridades del municipio de San Pablo Tijaltepec, se observó que mientras los hombres protagonizaron en el acto formal, las esposas de las autoridades participaban en la preparación e intercambio de alimentos. Los alimentos fueron tamales de maíz y tortillas. La práctica de intercambio de alimentos y su uso social indica la relación de los alimentos con los cultos sincretistas, que son el lugar social de auto representación colectiva, donde los pueblos indígenas y campesinos se articulan y reconocen.

Desde el punto de vista económico, el sistema de préstamo de alimentos es un modelo lógico y racional. Por ejemplo, si una mujer campesina acuerda prestar 50 tortillas de maíz, porque quien la solicitó tiene una fiesta y se ve en la necesidad de contar con suficientes alimentos, la persona que recibió cumpliendo el compromiso devuelve igual número de tortillas. En este caso, se ha materializado un préstamo sin interés; por lógica la prestante solo va a exigir las 50 tortillas prestadas. Este sistema es totalmente opuesto al sistema capitalista, en el cual el dinero exige altas tasas de interés que empobrece más a unos y enriquece más a otros Hatem (2009), este sistema, basado en la palabra, permite al campesino conseguir alimentos sin utilizar dinero, en casos de necesidad.

El trueque. Definido como la acción y el efecto de trocar, permutar una cosa por otra, es una de las prácticas desarrolladas por las comunidades campesinas desde tiempos inmemoriales, en los espacios de mercado, llamados en México “tianguis”; en los cuales además se desempeñan funciones no económicas, como centros de contacto inter-comunal, información, vida social y esparcimiento Shanin (1974). En el municipio de Chalcatongo se realiza el tianguis regional los días jueves de cada semana, desde temprano, los comerciantes se ubican en las calles y plazas. En tanto que los campesinos, con sus productos locales, se ubican en la plaza central.

Los productos intercambiados son verduras, frutas, especies aromáticas, comidas preparadas, tortillas, otros. Los campesinos/as arreglan sus productos en manojos o porciones, como para la venta formal y dan un valor a los mismos, con base en el precio de temporada. El precio se acuerda en diálogo entre vendedor y comprador. Por ejemplo, un campesino y su esposa ofrecían manojos de ocote, cuyo valor habían fijado en 10 pesos y al intercambiar recibían el equivalente a esta cantidad en verduras solicitadas.

El informante 1 indicó que acude a la práctica del trueque por la falta de dinero en efectivo. Según el informante 2, las modalidades de intercambio son variadas las más frecuentes son: manzanas por tortillas, tortillas por verduras o por frutas. La tortilla de maíz parece ser el producto más usado para el intercambio. En otros mercados de la región estudiada se encontraron también testimonios de intercambio de productos alimenticios. Cuando el campesino sale al mercado, la parte del producto que vende le permite conseguir algo de efectivo y la parte que no vende se usa para intercambiarla por otros alimentos. Cuando las ventas no son muy buenas y ya es tarde, se observa a las personas oriundas de las comunidades, realizar el trueque, “andan intercambiando. Para los campesinos la práctica del trueque rebasa el espacio de los mercados, según informante 3, en las comunidades se realiza el intercambio, “yo no tengo quelites, tú me das quelites, yo te doy nopales, o rama de epazote, de hierbabuena, de orégano, porque lo que no tiene uno, lo tiene el otro”. Esta expresión reafirma que el intercambio de alimentos también se practica al interior de las comunidades de la región.

Según las entrevistas, de las UDC analizadas que tuvieron déficit de maíz: 74.3% compró, 11% solicitó fiado en tiendas, 14.7% intercambió. En frijol, 70% compró, 5% solicitó fiado en tiendas, 5% solicitó prestado y 20% intercambió. El intercambio es lo mismo que el trueque. Estos datos confirman la vigencia de esta práctica. Al parecer las limitaciones de dinero efectivo obligan a los campesinos a mantener esta forma de comercio. La informante 2 del municipio de Chalcatongo estima que según la temporada entre 200 y 500 personas son participantes en este tipo de comercio.

Ante el permanente avasallamiento capitalista, las comunidades campesinas e indígenas de América Latina han vuelto la mirada al trueque, como parte de su lucha frente a los convenios internacionales de comercio como el TLC, al tiempo de fortalecer su cultura y consolidar la soberanía y las autonomías alimentarias, como es el caso de los indígenas del Cauca, en Colombia (Tocancipa, 2008).

Las prácticas tradicionales en la agricultura. Las actividades del ciclo agrícola empiezan con la preparación del suelo, la cual se hace en los meses de abril y mayo. En la comunidad de Santa Catarina Tayata es frecuente el uso de tractor para la preparación del suelo y la siembra, en tanto que las labores de limpia del maíz se hacen a mano o con tracción animal. En San Pablo Tijaltepec, en La Candelaria la comunidad más tradicional, 99% de UDC usa yunta en la preparación del suelo; la siembra y la limpia realizan de manera manual y a veces con yunta. En El Imperio, la preparación del suelo se hace tanto con yunta como con tractor. La siembra y las labores de cruza son manuales o con yunta.

En cuanto al origen de las semillas, 100% de las UDC usó semillas nativas o “criollas” que ellos conservan o intercambian de maíz y frijol, así como de trigo, arveja, haba, chilacayote y calabaza.

Las especies cultivadas y permitidas o arvenses sumaron un total de 35. Entre las principales, con fines alimenticios se registraron ocho: maíz (Zea mays L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), frijol ejotero (Phaseolus vulgaris L.), chilacayote (Cucurbita ficifolia), calabaza (Cucurbita pepo L.), haba (Vicia faba L.), arvejon (Pisum sativum) y trigo (Triticum sativum Lam.). La diversidad promedio de granos básicos en las UDC encuestadas fue de cuatro a seis especies. En La Candelaria cultivaron de cuatro a ocho especies, en El Imperio de tres a seis especies y en Tayata de dos a cinco especies.

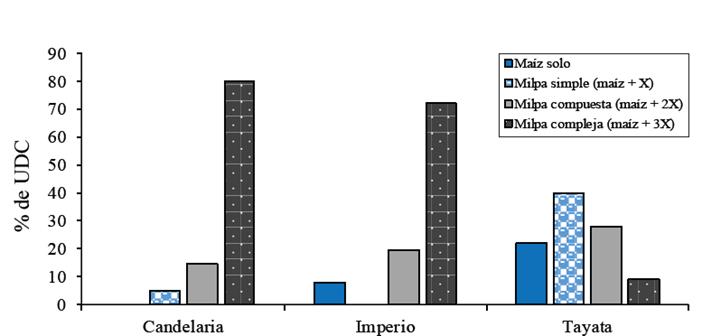

En cuanto al uso de especies frutales éste varía entre 1 y 11, con un promedio de 5.4; en relación a la crianza de animales domésticos por las UDC, se encontró que crían de uno a siete especies, con un promedio de 3.6. En el maíz (principal cultivo patrimonial) se identificaron las variedades blancas, amarillas, azules y coloradas. Este también es el cultivo preferido para asociar con otras especies y configurar diversos tipos de sistemas de producción tradicionales como milpa (Figura 2).

Figura 2 Ubicación de los municipios y comunidades de estudio en el Distrito de Tlaxiaco (INEGI, 2002).

Asociados a cultivos de maíz, se encontraron las variedades de frijol tempranero, rojo y negro, en tanto que en monocultivo se encontró el frijol chiquito, cuyo grano es de color negro. Entre otras especies preferidas para asociar con maíz se encontró la calabaza, el chilacayote, el haba y la arveja.

Se muestra el porcentaje de UDC que cultivaron especies y criaron animales domésticos (Figura 3). La mayoría cultivó siete especies alimenticias, lo cual reafirma la permanencia de la agricultura campesina, que usa la biodiversidad como estrategia alimentaria local. La presencia de gallinas y cerdos en la mayoría de las UDC, muestra la existencia del sistema de traspatio. El ganado equino y vacuno se utiliza también como fuerza de tracción para las labores del campo.

De las UDC 72% indicó no haber usado herbicidas en la milpa, lo cual evidencia la predominancia de sistemas agrícolas con técnicas tradicionales, donde numerosas especies se aprovechan para alimentar a los animales y otras en una estrategia de complemento alimentario. La agricultura campesina indica que no ha desaparecido como pronosticaban las teorías ortodoxas, que consideraban un obstáculo para la expansión del capitalismo (Amin y Vergopoulos, 1977).

Se registra como esta agricultura aporta con alimentos a la población rural, capta mano de obra rural y es mercado para los insumos agrícolas. De acuerdo a Bvenura y Afolayan (2015), el abandono del uso de la biodiversidad en la alimentación está ocasionando problemas de desnutrición en los niños, debido a que mientras menos diversa es la dieta alimentaria menor diversidad de nutrientes se tiene.

Recolección de plantas silvestres. En las comunidades estudiadas se encontró que los campesinos recolectan al menos 20 especies de especies silvestres (plantas y hongos), cada año para su alimentación. Las especies encontradas son: Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. (xocoyoli); Porophyllum macrocephalum DC. (papaloquelite); Porophyllum tagetoides (Kunth) DC. (pepicha); Crotalaria longirostrata Hook. & Arn. (chapile); Amaranthus hybridus L. (Quintonil); Agave sp. (Maguey); Nasturtium officinale W. T. Aiton (berro); Leucaena esculenta (Moc. & Sesse ex DC.) Benth (huajes); Nasturtium officinale W. T. Aiton (berro); Portulaca oleracea L. (verdolaga); Brassica sp. (mostaza). De hongos comestibles los nombres tradicionales son: de llano; de trapo; de Jina; cachito de venado; pata de gallo; de pajarito; y hongo tripa de pollo.

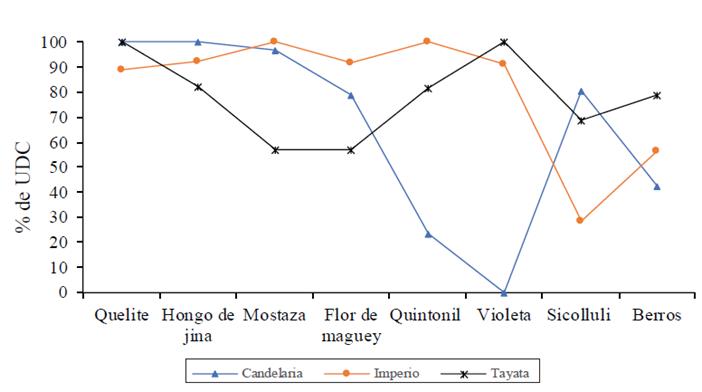

El promedio de campesinos recolectores fue: en Tayata 61%, en La Candelaria 33% y en El Imperio 49%. Según Bye y Linares (2000) antes la conquista se recolectaba entre 84 y 150 especies y en el 2000 sólo 15 especies, y un tercio de ellas son introducidas. En la Figura 4 se muestra el porcentaje de recolectores de especies arvenses y silvestres en las UDC estudiadas. Destaca el consumo de quelites, el hongo de jina y los quintoniles las especies de mayor consumo en los poblados estudiados. Nutricional El alto porcentaje de recolectores y el número de especies sugiere que la recolección, es una práctica generalizada importante y parte del sistema alimentario local, que contribuye a la alimentación campesina, especialmente en micronutrientes.

Al respecto Fungo et al. (2016) en un estudio en Camerun encontró que las plantas silvestres aportan gran cantidad de nutrientes como el caso Baillonella toxisperma (98%) y Irvingia gabonensis (81%) fueron los nutrientes más conocidos ricos en alimentos de los bosques. En tanto que Khojimatov et al. (2015) reporta 39 especies silvestres de son usadas como alimentos.

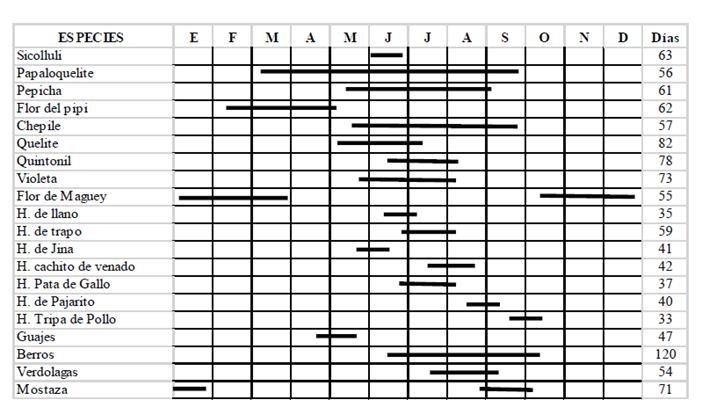

Temporalidad. La recolección de especies arvenses y silvestres depende de la presencia de lluvias. Las labores de preparación del suelo para la siembra y las labores culturales fomentan el desarrollo de las arvenses. En la Figura 5 se muestran los periodos de recolección mismos que son más frecuentes durante la presencia de lluvias, que se presentan de mediados de mayo hasta septiembre. A nivel de comunidades, el promedio estimado por UDC fue en La Candelaria, 47.1 kg, en El Imperio 91 kg, y en Tayata, 110.4 kg. Las diferencias entre las cantidades recolectadas se explican por la variación en disponibilidad de éstas, la cual depende de las condiciones ecológicas de cada territorio.

Figura 5 Estimación del tiempo de recolección de especies silvestres. Elaboración con base a entrevistas.

Gonzáles (2008) encontró que en las milpas de Tlaxcala los campesinos recolectan 18 especies alimenticias, además señala que si bien el conocimiento de su uso se trasmite de manera oral a los niños, al mismo tiende a perderse debido a los cambios cultural, educativo y alimenticio de las familias, influenciados por el entorno. Las especies tienen usos variados en platillos.

Entre los productos del maguey se observó el uso de las flores llamadas cacayas, en la alimentación. En promedio, 42% reportó usar pulque como bebida: en la Candelaria 15%; en El Imperio, 72%, y en Tayata, 40%. Del pulque también se elabora el tepache especialmente para ofrecer como bebida alcohólica en las fiestas, y el ticunchi, que es un dulce elaborado del maguey papalome, cocido con la planta sicolluli, una forma de alimento tradicional, según algunos campesinos está en desaparición.

Por otro lado, 10.28% de las UDC indicó haber recolectado especies para vender. Las especies más recolectadas fueron quelites, mostaza y hongos. Los hongos se venden a 10 pesos o más el kilogramo. De acuerdo a Urso et al. (2016) en un estudio en Angola destaca que entre las plantas utilizadas por la población encontraron algunas con propiedades alimentarias y medicinales, entre las cuales forman parte de la estrategia alimentaria de comunidades en extrema pobreza.

Conclusiones

Las prácticas sociotécnicas tradicionales asociadas con la seguridad alimentaria están presentes en la región y los poblados estudiados, a pesar de la expansión de las corrientes modernizadoras y globalizadoras. Estas prácticas son: el trabajo cooperativo que realizan un alto porcentaje de UDC (90%), permite suplir la carencia de mano de obra, contar con mano de obra sin pago en efectivo y son espacios de intercambio social; los préstamos de alimentos, son un mecanismo para conseguir alimentos en tiempos de necesidad y fortalecen lazos de solidaridad; el trueque, facilita el acceso a alimentos sin usar dinero.; la agricultura tradicional y la recolección de plantas silvestres aportan alimentos a la población, mismas que diversifican la dieta campesina, con diversos satisfactores.

Las vigencia de las prácticas sociotécnicas generalizadas fortalecen la seguridad y soberanía alimentaria, con ellas las comunidades ejercen su derecho a la producción y la obtención de alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, obtenidos de sus sistemas agrícolas, que son autogestionados con reducido uso de insumos de síntesis química, por tanto con reducido impacto ecológico en los agroecosistemas y en alimentos. Las prácticas organizativas y sociotécnicas tradicionales existentes en las comunidades campesinas se manifiestan como un baluarte para el desarrollo; por lo cual emergen como útiles para reproducción y supervivencia de la sociedad campesina.

La promoción y funcionamiento de un Instituto Nacional de Cultivos Tradicionales y Prácticas Sociotécnicas se visualiza como una necesidad para el fomento, conservación y desarrollo patrimonial de las agriculturas campesinas e indígenas, existentes en la mayoría de las UDC del país.

texto en

texto en