Introducción

El problema de la baja participación de mujeres en el área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) ha sido foco de mucha investigación y preocupación a nivel internacional (Unesco, 2019; World Economic Forum, 2018). En Latinoamérica y en Chile, al igual que en otras regiones del mundo, la educación superior mantiene un alto nivel de segregación horizontal de género, donde la mayor parte de las alumnas continúan estudios asociados a roles de cuidado como enfermería, trabajo social y pedagogía, y un porcentaje minoritario en disciplinas del área STEM (Comunidad Mujer, 2017; López-Bassols, Grazzi, Guillard y Salazar, 2018). Esta segregación horizontal también se reproduce al interior de esta área. Por ejemplo, en 2017 el porcentaje de mujeres matriculadas en carreras de pregrado de ciencias básicas era de 46.7; sin embargo, en carreras de tecnología el porcentaje de matriculadas representaba solo 18.9 (Comunidad Mujer, 2017). Esta desigualdad afecta tanto la disponibilidad de soluciones científicas y tecnológicas más diversas como un menor acceso de mujeres a trabajos de mayor valoración social y económica, lo que incide en la generación y perpetuación de brechas de género económicas.

Además de los problemas de acceso, una vez que las mujeres entran a carreras STEM experimentan diversas dificultades para ser aceptadas o incluidas. Inclusión se refiere a la capacidad de participar activamente, desarrollar sensaciones de pertenencia e identidades de inclusión (y no marginación), lo que está asociado a mayores niveles de satisfacción e incluso mayor persistencia en la disciplina (Good, Rattan y Dweck, 2012; Solomon, 2008; Solomon, Lawson y Croft, 2011). Diversos autores han vinculado estas dificultades de inclusión a la existencia de un “clima gélido” para las mujeres en STEM (chilly climate) (Blickenstaff, 2005; McLean, Lewis, Copeland et al., 1997; Mills y Ayre, 2003), relacionado con su situación numérica (Inzlicht y Ben-Zeev, 2000), ausencia de miembros de su grupo en posiciones de poder y autoridad (Howe-Walsh y Turnbull, 2016) y su exclusión de redes informales existentes, entre otras.

Estudios internacionales que han explorado la experiencia de mujeres en carreras de ingeniería y más en general del área STEM han mostrado que ellas reportan sentirse discriminadas, incómodas por comentarios sobre sus capacidades, con menor acceso a apoyo, y experimentan discriminaciones o trato injusto e interacciones poco motivantes con académicos (Haines, Wallace y Cannon, 2001; McLoughlin, 2005; Murray, Meinholdt y Bergmann, 1999). En Chile, un estudio reciente en cuatro universidades de este país también evidenció la existencia de dificultades para la inclusión de mujeres (Martínez, Del Campo, Palomera, et al., 2019). Explorando las experiencias formativas en los primeros años de la carrera, los autores reportan que las estudiantes identifican fortalezas, pero también numerosas dificultades en tres niveles: individual (inseguridad respecto de las propias capacidades, auto exigencias, etc.), en interacciones con otros (desconfianza, invisibilización, etc.) y sociocultural (estereotipos y prácticas) (Martínez, Del Campo, Palomera, et al., 2019). dificultades tendrían tanto un efecto inmediato en las experiencias universitarias de las ujeres, como un potencial efecto en su persistencia en la carrera.

Una limitación de la investigación respecto de la inclusión de mujeres en carreras STEM y de ingeniería es que se ha enfocado mayoritariamente en la percepción de las mujeres sobre su propia experiencia, sin explorar cómo otras personas de la comunidad (por ejemplo, pares, académicos y académicas) entienden potenciales dificultades de inclusión. La investigación se ha centrado, entonces, en las creencias a las que los individuos adhieren o tienen, sin explorar cómo los discursos de distintos actores pueden estar contribuyendo a la producción y reproducción de estereotipos y conductas discriminatorias (ver excepción en Blair, Miller, Ong y Zastavker, 2017). El explorar cómo distintos actores involucrados en el proceso educativo en carreras STEM entienden la inclusión de mujeres puede permitir comprender en mayor detalle dinámicas que están manteniendo su baja representación en estas carreras y en ingeniería en particular, así como potenciales formas de desafiar estas tendencias.

El presente estudio se centra en un programa de pregrado de ingeniería mecánica en Chile, y tiene por objetivo explorar los discursos de estudiantes mujeres y de profesores respecto de características de la cultura académica que podrían influir en la experiencia e inclusión de ellas. En particular, interesa conocer cómo estudiantes y académicos articulan estos discursos en relación con diferentes aspectos de esta cultura, incluyendo relaciones, prácticas de enseñanza predominantes e ideas sobre la disciplina y el quehacer del ingeniero y la ingeniera en Chile. Además, se aborda cómo estos actores consideran (o no) la influencia del género en las experiencias de los y las estudiantes.

Marco conceptual

El foco principal de este trabajo es la inclusión de estudiantes mujeres en una cultura académica del área STEM. Diversos autores han utilizado el concepto de identidad para entender cómo individuos que usualmente han estado bajamente representados pueden participar en esta área (Solomon, Radovic y Black, 2016; Stentiford, 2018). En este caso, las identidades específicas de interés son las relacionadas con la transición de identidades de escolares a universitarios, para luego transitar a identidades profesionales especificas del área en cuestión.

El proceso de desarrollo de identidades de inclusión es dinámico, en constante movimiento y en negociación con los contextos (o culturas) en los cuales los sujetos se desenvuelven (Radovic y Darragh, 2018; Stentof y Valero, 2009). En este caso interesa el desarrollo de identidades de inclusión en lo que ha sido llamado culturas académicas, aquellos espacios figurativos, con valores y expectativas, formas de ser, de pensar y comunicar particulares que se instalan en l-as instituciones de educación superior (Habel y Whitman, 2016). Estos mundos figurativos (figured worlds) son descritos por Holland, Lachicotte, Skinner y Cain (1998:52) como espacios en donde “figuras y actores específicos son reconocidos, se asigna significancia a ciertos actos, y algunos resultados particulares son valorados por sobre otros” (traducción propia). Las personas van encontrando su lugar dentro de estos mundos, adquiriendo acceso a las comunidades (por ejemplo, desarrollando sensaciones de pertenencia y siendo reconocido(as) como parte de ellas), posicionándose y siendo posicionados por otros de acuerdo con formas de capital y prestigio propias de la cultura local y a modelos culturales y discursos dominantes que pueden cruzar distintos mundos figurativos.

Respecto de las formas de capital y prestigio local, basándose en Bourdieu (1985, 1990), Holland, Lachicotte, Skinner y Cain (1998) proponen que en el análisis de culturas específicas es necesario observar cuáles artefactos culturales permiten mantener o reproducir la estructura social, jerarquía y formas de posicionamiento social. En las culturas académicas que entregan programas de formación, uno de los principales artefactos culturales que permite reconocer las distintas jerarquías son las competencias, conocimientos y habilidades relacionadas con el programa específico. Siguiendo lo anterior, el profesorado sostiene mayor estatus y poder que los estudiantes, ya que tienen el título y reconocimiento de su formación; esto implica que tienen mayor influencia en la formulación del currículum, criterios de evaluación, valoración de distintas formas de actuar, y se conducen frente a los estudiantes como evaluadores de capacidades, representantes de las disciplinas y mentores o modelos de rol (Adelman, 1998; Amelink y Creamer, 2010; Gayles y Ampaw, 2014). El estudiantado deberá responder a los requisitos y evaluaciones levantadas por la institución, programas y docentes. Además, utilizarán estas competencias académicas y otras formas de capital (por ejemplo, participación estudiantil, relaciones sociales y personales con otros estudiantes, relaciones sociales y académicas con profesores y profesoras, etc.) para desarrollar mayor pertenencia, inclusión e influencia dentro de la cultura.

Además de las formas de valoración dentro de la cultura específica es necesario también incorporar el análisis de discursos dominantes que pueden influir en lo local. En este caso nos referimos a cómo en el uso del lenguaje las personas van tomando ideas y suposiciones que van encontrando en distintos contextos, haciendo ciertos discursos más comunes en ciertos espacios, normalizando ciertas acciones o formas de ser e invisibilizando otras (Davies, 1989). Entre estos discursos se encuentran aquellos sobre género, casta, raza y otras categorías sociales y aquellos sobre ciencia, matemática e ingeniería. De acuerdo con Holland, Lachicotte, Skinner y Cain (1998), estos discursos se vuelven salientes en ciertas situaciones sociales, influyendo en la forma en que individuos hablan y actúan en estas situaciones.

Respecto de los discursos sobre género, numerosa investigación y teoría han mostrado cómo las construcciones sociales sobre lo que significa lo femenino y lo masculino mapean directamente con la distinción de naturaleza biológica del sexo. Por ejemplo, tempranamente, Rubin (1975:158-159) define el sistema sexo/género como el “sistema de relaciones sociales que transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana [sistema que] toma mujeres como materia prima y crea mujeres domesticadas como productos” (traducción propia). Estas construcciones conectan la subordinación de ellas, la división sexual del trabajo, roles, formación del carácter, motivos personales y atributos organizados en torno al género (Connell, 1985). Así, las “diferencias de género”, el pensamiento dicotómico y la correspondiente división en lo femenino y lo masculino reproduce la división del trabajo y la estratificación de los sexos, entregando mayor poder a los hombres (Epstein, 2006).

Por último, respecto de la relación de discursos dominantes sobre género y sobre ciencia, críticas feministas (ej. Harding, 1986, 1987) e investigaciones en educación (ej. Mendick, 2005; Leyva, 2017; Solomon, Radovic y Black, 2016) han destacado cómo las ciencias y matemáticas han sido simbólicamente construidas como masculinas, objetivas, racionales y abstractas, poniéndolas en contradicción con discursos dominantes sobre aquello construido como femenino. Estos discursos, además, asocian las carreras STEM con la brillantez y el talento natural, con lo abstracto y con la imagen de que estas disciplinas deben ser realizadas en aislamiento y que no poseen como objetivo la ayuda a otros o su aplicación al servicio social (Diekman, Brown, Johnston y Clark., 2010; Faulkner, 2007; Stout, Grunberg y Ito, 2016). Por ejemplo, Faulkner (2007), a partir de estudios etnográficos en contextos profesionales, describe cómo dicotomías relacionadas con lo duro y lo blando, lo técnico y lo social o el trabajo de gestión diferencian lo que es la “ingeniería real” de aquella que no lo es, teniendo fuerte relación con construcciones de género. Diversos estudios han mostrado que estos discursos dominantes se traducen en creencias individuales y estereotipos prevalentes en distintos países del mundo (Forgasz, Leder y Tan, 2014) como en Chile (Del Río y Strasser, 2013; Mizala, Martínez y Martínez, 2015).

Ahora, ¿cuáles son las formas de prestigio local y discursos dominantes que pueden estar afectando el posicionamiento de académicos y de estudiantes mujeres respecto de la equidad de género en ingeniería en este estudio? El caso corresponde a una carrera de pregrado de ingeniería que se imparte en una de las más grandes y exigentes facultades del país. El programa tiene muy altas exigencias de admisión a un plan común de dos años con alta demanda matemática y física, para que luego los estudiantes seleccionen entre 13 carreras que representan distintas áreas de las ciencias y las ingenierías. Esto la convierte en una carrera donde la exigencia y el rendimiento académico son importantes fuentes de reconocimiento y estatus, donde afinidad y rendimiento en matemáticas y física son una importante barrera y/o facilitador de entrada y donde la elección de la carrera final se hace relativamente más tarde que la edad común en la que se decide en Chile (usualmente hay ingreso directo posterior al egreso de la enseñanza secundaria a los 18 años). Siendo este un programa muy tradicional de ingeniería y mostrando históricamente una fuerte subrepresentación de mujeres, lo ha convertido en un espacio percibido como altamente masculinizado. Pese a esta imagen general, dentro de la facultad se ha desarrollado una serie de iniciativas orientadas a la igualdad de género que han impulsado discursos de equidad, incluyendo una red de académicas (iniciada en 2008), programas afirmativos de entrada para estudiantes y académicas (implementadas desde 2014), y una creciente institucionalización de políticas de equidad. Además, esto ha estado acompañado por una creciente representación de mujeres en general (desde 19% en 2008 a 26% en 2018).

La carrera específica de ingeniería mecánica durante 2018 (año en el que se realiza la recolección de información), tenía una matrícula de aproximadamente 270 estudiantes (18% mujeres) y una planta académica de 15 personas (2 mujeres). Durante ese año en Chile hubo una fuerte movilización feminista, especialmente dentro de universidades. El movimiento levantó problemas de discriminación de género, abusos e inequidades en general y específicamente en el contexto de la educación superior. Estudiantes de la universidad y el departamento foco de esta investigación fueron muy activos durante este movimiento: se detuvieron las actividades universitarias por más de un mes y se trató de visibilizar a las inequidades de género en la institución (charlas, asambleas, intervenciones en los patios, etc.). En el Departamento de Ingeniería Mecánica en particular se levantó una red informal entre las estudiantes, quienes realizaron actividades dentro del departamento (por ejemplo, circularon frases sexistas que se habían escuchado en el departamento, se organizaron asambleas internas y otras).

En conclusión, considerando el marco conceptual y el contexto específico, el presente estudio busca explorar discursos dominantes sobre género y ciencias presentes en una cultura académica específica de un programa de pregrado de ingeniería mecánica en Chile. En particular, tiene por objetivo explorar cómo las estudiantes y académicos posicionan y se posicionan respecto de la equidad de género en el departamento, la experiencia e inclusión de mujeres, y las acciones necesarias para construir un ambiente más inclusivo.

Metodología

Considerando su naturaleza exploratoria y descriptiva, y los objetivos de este trabajo, se adoptó un diseño cualitativo (Flick, 2007) usando un estudio de caso (Yin, 2003). Este tipo de diseño permite explorar en profundidad el contexto general (las carreras de ingeniería en el contexto de la educación superior en Latinoamérica y Chile), el local específico del caso (la carrera de ingeniería mecánica específica) y cómo los temas de inclusión y género se construyen dentro de estos contextos. El estudio de casos ha sido descrito como una metodología adecuada para el desarrollo de conocimiento de fenómenos complejos en contextos naturales (Yin, 2003) y el foco en carreras especificas permite realizar este análisis en profundidad, entendiendo asuntos latentes o no obvios en la simple observación (Miles y Huberman, 1994).

El presente estudio se inserta en una investigación mayor que busca explorar inclusión y género en distintas culturas académicas, con cuatro casos/carreras y recolección de entrevistas con académicos y estudiantes tanto hombres como mujeres en los casos y análisis de documentos y registro de actividades. Este artículo en particular se enfoca en la comparación de discursos de las estudiantes y de los académicos de la carrera de ingeniería mecánica. Para seleccionar a los académicos se utilizó como criterio el que estuviesen adscritos al departamento, que llevasen al menos dos años trabajando en él y que realizaran anualmente al menos un curso de pregrado de la especialidad. Fueron invitados vía correo electrónico, intentando representar a docentes de distintas edades. Finalmente se entrevistaron cinco académicos con contrato en el departamento de entre ocho años y más de 20 años (edades entre 41 y 64). Respecto de las entrevistas con las estudiantes fueron contactadas a través de correos electrónicos aproximadamente la mitad de la matrícula completa de la especialidad de ingeniería mecánica, escogidas de forma aleatoria para representar a distintos años de la carrera. Participaron en las entrevistas un total de 21 mujeres, con similar representación entre primero a quinto año de la carrera (proceso de titulación) y con edades que se encontraron entre los 21 y los 25 años. En ambos correos de invitación se incluyó el consentimiento informado aprobado por el comité de ética de la universidad, el que fue devuelto firmado antes de la realización de las entrevistas. Las entrevistas fueron realizadas en la universidad, en dependencias del departamento. Las entrevistas grupales con estudiantes comenzaron con una fase introductoria en formato narrativo sobre su experiencia en el programa, para luego ahondar en aspectos de la cultura académica del departamento. Preguntas específicas fueron planteadas en torno al marco conceptual, incorporando ideas generales sobre la disciplina y su enseñanza. Las entrevistas con académicos comenzaron explorando la cultura de las ingenierías, su enseñanza en el departamento y las características de los estudiantes. Las preguntas se hicieron primero en forma genérica para explorar si identificaban dificultades o características específicas de las estudiantes. Solo en el caso en que ellas no fueran mencionadas, se introducía una pregunta final relacionada con el aspecto de género. Este formato permite levantar primero percepciones espontáneas generales, para luego explorar razones por las cuales algunos de estos aspectos no son considerados en las respuestas. Todas las entrevistas fueron grabadas en audio y posteriormente transcritas para su análisis.

El análisis de los datos fue realizado en dos fases. En la primera se organizó la información siguiendo una versión simplificada de los pasos sugeridos por la teoría fundamentada a través de un análisis temático que siguió una estructura inductivo-deductiva (Braun y Clarke, 2012). En este proceso las transcripciones fueron leídas línea por línea, transformándose en estructuras de contenido simplificadas, cercanas al expresado por los entrevistados. A medida que se avanzó en esta “codificación abierta” se elaboraron categorías que permiten agrupar los códigos descriptivos iniciales y generar códigos más interpretativos. Para cuidar la rigurosidad de este proceso se descansa en el dato (aquello que se dice) y en la triangulación. Este proceso consiste en poner a prueba el conocimiento que se va generando a partir de comparación de múltiples perspectivas (en este caso, revisión de codificaciones y temas por tres de las autoras) y diferentes datos (entrevistas a distintos actores del departamento y a actores de otros departamentos parte del estudio mayor). De esta forma se utiliza la comparación constante como mecanismo de rigurosidad analítica e interpretativa (Patton, 2002).

En la segunda fase se realizó un análisis de discurso de las formas en las que los académicos y las estudiantes construyen nociones sobre la relación de género y ciencias e ingeniería. Para esto se registran primero todos los segmentos en los que en las diversas entrevistas y grupos focales se utilizan distinciones de género. En el caso con las estudiantes, se identifican todas las alusiones a pares en los cuales queda claro que se distinguen ellos de nosotras, y todas las oportunidades en las que se menciona explícitamente el ser mujer como una variable que afecta la experiencia. Este modelo es similar al utilizado por Lim (2008), en el que distingue afirmaciones sobre uno mismo y el otro como formas de establecer afirmaciones de identidad, considerando cada vez en la que se explicita la relación de esta identidad con la pertenencia a determinados grupos sociales (en este caso a ser mujer). Para el análisis de las entrevistas con académicos y académicas se siguió una aproximación similar a la utilizada por Blair, Miller, Ong y Zastavker (2017), identificando todos los segmentos en los cuales los docentes mencionaban el género, tanto explícitamente como cuando hablan de las mujeres como grupo en general (“las estudiantes”, “ellas”).

Para examinar los segmentos identificados se realizó análisis de discurso según una aproximación cercana a la que ha sido definida como postestructuralista por distintos autores (Taylor, 2001; Willig, 2013; Edley, 2001). Taylor (2001:6) define ampliamente el análisis de discurso como el de patrones en el uso del lenguaje, uso que es considerado como una creación situada. El carácter situado reconoce que cuando las personas hablan lo hacen desde particulares repertorios que han aprendido en su historia y en distintas culturas serán diversos los discursos disponibles. Formas específicas de entender el mundo se transformarán en dominantes y harán que ciertas construcciones o formulaciones parezcan más disponibles que otras y sean, por tanto, más fácil de decir (Edley, 2001). Considerando lo anterior, el análisis de discurso realizado estuvo orientado a reconocer patrones en las similitudes y diferencias entre los discursos levantados por estudiantes y aquellos realizados por académicos sobre las relaciones del género con la ingeniería (y las ciencias y matemáticas por extensión). Primero se revisó para qué estructuras temáticas levantadas en la primera fase de análisis se había considerado el género y para cuáles no, permitiendo identificar distintos patrones en la visibilización e invisibilización del género en la construcción de la experiencia del estudiantado. Luego se analizó en detalle las formas en que el género fue considerado, atendiendo a los distintos contextos en los que los académicos y las estudiantes se sitúan dentro de la institución y de la historia. En este proceso se consideró también cómo el sujeto estudiante y el sujeto académico es posicionado o se posiciona respecto de la temática.

Resultados

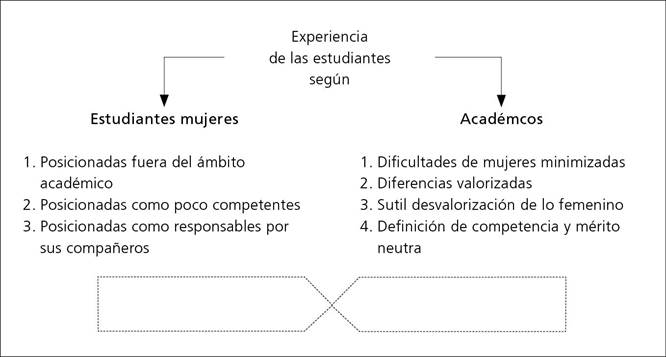

El resultado principal del análisis realizado es que al narrar la experiencia de mujeres dentro del departamento de ingeniería mecánica y su inclusión existe una clara contraposición entre cómo son construidos los discursos de las estudiantes y de los académicos y cómo son considerados distintos discursos de género en estas dos posiciones dentro del departamento. Por un lado, las estudiantes tienden a visibilizar la influencia del género y de ser mujeres en sus dificultades dentro del departamento (tanto académicas como sociales), mientras los docentes tienden a invisibilizar el efecto del género. Esta contraposición se expresa en distintos discursos que utilizan ambos actores: las mujeres utilizan discursos que se levantaron fuertemente durante la movilización feminista y los docentes tienden a invisibilizar el efecto del género, utilizando discursos más relacionados con diferencias binarias entre estudiantes hombres y mujeres (Figura 1). A continuación se describen en mayor detalle estos discursos.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Formas en que los discursos de estudiantes mujeres y académicos relevan el género en la experiencia de estudiantes mujeres en el departamento

Discursos en estudiantes mujeres

Respecto de los discursos que las mujeres levantan sobre su experiencia en el programa aparece de forma bastante consistente la existencia de dificultades para posicionarse como académicamente preparadas o capaces: el miedo a sentirse o parecer tonta frente a otros o no rendir, fueron mencionados en todas las entrevistas con estudiantes. Aunque ellas reconocen una dificultad general para enfrentar los desafíos de este programa de pregrado en ingeniería en específico, asocian de formas más o menos explícitas estas dificultades al hecho de ser mujer. Los discursos en los que las estudiantes asocian sus dificultades al hecho de ser mujer fueron categorizados de tres maneras: 1) ser posicionadas fuera del ámbito académico por sus pares y docentes, 2) ser posicionadas como poco competentes, y 3) ser posicionadas como responsables o en roles domésticos en el trabajo académico.

Respecto de ser posicionadas fuera del ámbito académico, describen situaciones en el contexto académico (sala de clases, laboratorios), donde sus pares realizan bromas sexistas o de índole sexual y sus docentes comentarios relacionados con el rol doméstico de la mujer:

Por ejemplo, ahora estaba en un laboratorio y eran puros hombres y yo, más encima los ayudantes también eran hombres y… como que empezaron a hacer como tallas ordinarias y como que todos riéndose porque ‘es súper chistoso poh’. Como que no me acostumbro, igual me cuesta (entrevista grupal estudiantes).

Igual yo no me enojo tanto, porque yo sé que es un problema generacional, entonces como que obviamente igual me da rabia si es un profe de repente dice como cosas “no, es que, cuando ustedes sean ingenieros, y vuelvan a sus casas y sus mujeres les hayan cocinado la comida” y es como... y sigue su frase como hablando con total naturalidad y yo me quedo mirando como “¿qué acaba de decir?” (entrevista grupal estudiantes).

Estas situaciones parecen no ser visibles o estar naturalizadas en el contexto de la carrera. Ante la pregunta sobre cómo reaccionan los docentes y ayudantes frente a estas situaciones, las estudiantes señalan que en general adoptan una actitud permisiva: “[…] lo tienden a normalizar, como que se ríen con ellos, pueden incluso encontrarlo feo, pero tampoco van a hacer nada…” (entrevista grupal estudiantes).

El posicionamiento como poco competentes es observado tanto en como las estudiantes sienten que son vistas por otros como en la forma en que ellas se posicionan dentro de la carrera. Respecto de los otros, describen situaciones en las que sienten haber sido subestimadas, tanto en relaciones con sus pares como con profesores. Por un lado, respecto de la relación con los pares, las estudiantes describen situaciones en las que sus compañeros ofrecen ayuda académica asumiendo su falta de dominio. Incluso algunas percibieron esta subestimación en situaciones en las que se encontraban en posiciones de mayor autoridad académica (por ejemplo, ayudantes describieron haber vivido este tipo de situaciones). Si bien las estudiantes perciben muchas veces una buena intención de los pares hombres (entregar ayuda), tienen por consecuencia hacerlas sentir diferentes o menos aptas que el resto de los estudiantes.

[…] yo no me siento atacada por ser mujer, pero sí me siento tonta porque cuando le pido ayuda a alguien, obviamente a un hombre, como que me explica así todo y me dice como “pero no, mira, te lo voy a explicar así” y yo soy como “sí, pero si eso lo entiendo”, “no, pero es que mira, es que tú no sabes…” (entrevista grupal estudiantes).

Los discursos sobre la subestimación de capacidades en las relaciones con los docentes parecen ser incluso más complejos, existiendo una evidente tensión entre el requerimiento de ser consideradas y, a la vez, de no ser sobrevisibilizadas o subestimadas. Por una parte, algunas entrevistadas relataron experiencias en las cuales se sintieron ignoradas por parte de algunos profesores, quienes no les dieron la palabra u obviaron sus comentarios durante actividades de aprendizaje. Por otra parte, las estudiantes también describieron sentirse subestimadas tanto al recibir apoyo no solicitado, como al ser destacadas de forma exagerada. Al respecto, las estudiantes mencionaron que en oportunidades habían sentido que docentes destacaban sus logros enfatizando su género en lugar de su mérito personal. Estas acciones fueron rechazadas por las estudiantes y consideradas como gestos condescendientes que las sitúan en una posición de inferioridad frente al resto:

Hay profesores que son como… que a las mujeres no las toman en serio, no las pescan mucho, y hay otros profes que son sus… como que les dicen: “Sí, me encantan las mujeres que son ingenieras y no sé qué…” Como que lo valoran más. Entonces hacen diferencia para arriba y para abajo (entrevista grupal estudiantes).

Además de sentirse posicionadas como poco capaces de distintas formas por sus compañeros y profesores, las estudiantes también se ubican en este lugar, tanto al describir sensaciones o emociones (sentirse tonta o insegura) como al describir al estudiante capaz o competente como excepcional. Ese ideal se instala como una imagen lejana con la que las estudiantes tienen dificultades para identificarse:

Yo me he dado cuenta de que para ser como buena en algo, como que tienes que ser poco menos buena en todo […] Tienes que hacer deporte, no sé, estar todo el día aquí, eh… más encima ayudante, conversar con los profes […] y te bloquea por eso como decís “No en volada quizás no…” y, yo creo que muchas quizás que son… buenas estudiantes no toman cargos docentes.

Sí, yo igual creo que es… muy como un círculo vicioso como de que, si tú…eh… nunca o casi nunca hay visto una mujer auxiliar obvio que no pienses que tú lo puedes hacer […] Si, o sea si la única auxiliar es la…más seca [en chileno: excepcionalmente capaz], seca, seca… O sea que tienes que ser igual de seca que ella (entrevista grupal estudiantes).

Otra forma en la que las estudiantes sienten que son posicionadas como poco competentes en la carrera es en la sala de clases y la relación de esta posición con las prácticas de enseñanza-aprendizaje tradicionales. Las estudiantes describen que, en general las clases en el departamento tienen un estilo expositivo en donde un/a docente presenta un contenido utilizando un apoyo visual, usualmente una presentación en Powerpoint, y luego da espacio a la realización de preguntas por parte de los/as estudiantes. Las mujeres en general mostraron una opinión crítica acerca de este tipo de clases debido a que perciben que desincentivan la atención del estudiantado, pone el foco más en el contenido (que usualmente es mucho) que en el aprendizaje y establece una relación muy jerarquizada, asimétrica y lejana entre profesores y estudiantes. Para las estudiantes la lejanía entre aquel que sabe (docente) y aquel que aprende (estudiante) dificulta su participación en clases y se enlaza con la sensación de una falta de capacidad y miedo a quedar en evidencia mencionada anteriormente. La relación jerarquizada y lejana se constituye en la percepción de las estudiantes como una característica también del departamento que imparte el programa, lo que dificulta su inclusión e identificación como estudiantes capaces:

No se puede preguntar, si esa es la cuestión... a mí me pasa eso que... que típico que los profes preguntan como “ya, ¿y qué pasa con esto?” Y uno como “pucha, no, sabe que si digo algo mal... me va a decir que no lo aprendí” (entrevista grupal estudiantes).

Por último, el ser posicionadas como responsables por sus compañeros se refiere a la sensación de que como mujeres son sobrecargadas de responsabilidades en cierto tipo de actividades realizadas en la carrera. Pese a lo generalizadas que son las clases de formato tradicional, las estudiantes perciben cambios realizados por algunos(as) docentes del departamento en la forma de enseñar que rompen la relación asimétrica docente/estudiante, favorecen trabajo más activo y colaborativo de los estudiantes, y también la aplicación a problemas específicos y proyectos. Si bien estas iniciativas son muy valoradas por las estudiantes, ellas levantan el discurso de que se les exige realizar mayor esfuerzo que sus compañeros por el hecho de ser mujeres. El discurso es que existe una obligación de administrar el trabajo de los otros, manifestando malestar por la desigualdad en la cantidad de trabajo y asociándolo directamente con el rol doméstico de la mujer:

No sé si le habrá pasado a las chiquillas, que pasa mucho que si tu grupo son puros hombres te toca a ti ser como ya yo estoy obligada a decirles: “ya chiquillos hagamos el trabajo, empecemos a armar el informe”... al menos a mí, en todas las experiencias que he tenido siempre me ha pasado que “oh, rayos, yo tengo que decirles que hagan las cosas, si no no van a hacer nada” (entrevista grupal estudiantes).

Entonces esa, esa sensación de constantemente tener que recordarles al resto de tus compañeros hagan la pega y tener que ser como casi la nana, que organiza la vida del resto de tus compañeros es molesto, y eso yo sí se lo atribuyo a ser mujer, trabajando con un montón de hombres (entrevista grupal estudiantes).

Discursos en académicos sobre las experiencias de sus estudiantes

A diferencia de las alumnas, la mayoría de los académicos entrevistados no recurren a discursos de género para describir la experiencia de las estudiantes. De hecho, la experiencia del estudiantado, principalmente relacionada con la docencia y la evaluación en el programa, se narra de forma genérica, no identificándose desafíos específicos para las mujeres. Además, al consultarles directamente sobre diferencias o dificultades específicas de las mujeres, se observó una tendencia a limitar o minimizarlas a través de distintos mecanismos: el primero se asocia a la negación o minimización directa, considerando que los problemas son situación del pasado o que otros son responsables.

[¿Cómo cree usted que se sienten las estudiantes al interior del departamento?]

En general, yo creo que bien. Se sienten bien acogidas, pero como te digo es cierto que han habido algunas cosas con el… históricamente con algunos profesores más antiguos que tenían ciertos dichos, ciertas cosas que molestaban a las alumnas […] Claro nosotros lo sentimos como bueno, está bien que lo hayan puesto porque alguna vez a algunas estudiantes se les dijo eso pero nosotros no, no nos vemos ni afectados ni nada porque nosotros, no actuamos así, entonces nosotros no… No nos sentimos interpelados por ese tipo de acusaciones porque nosotros no actuamos así, ni con ellas ni con ellos (entrevista con académico).

Un mecanismo presente en el discurso de todos los académicos fue la reconstrucción de la experiencia de las mujeres, sus resultados y aportes dentro del departamento como positivo. En todas las entrevistas, al hablar específicamente de la situación de las estudiantes, destacan en particular sus habilidades para la organización, comunicación, gestión y liderazgo dentro de grupos. Es decir, existe un discurso en el que se valoran las diferencias de género. Si bien esto puede ser entendido como el destacar la posición y valor de las estudiantes en el departamento, en muchos casos el foco en la diferencia construye a las mujeres como diferentes de la mayoría, lo que en ocasiones incluso es ligado con una distinción con el perfil del estudiante.

Ha aumentado el número de alumnas y uno lo observa en ellas que son más sociables, les es más fácil trabajar en grupos, es más fácil trabajar con ellas que armen grupos, que coordinen, como que lideran más los grupos, inmediatamente empiezan a liderar los grupos porque el alumno que estudia ingeniería tiene ese otro perfil un poco más solo, un poco más, que le cuesta hacer eso entonces una alumna que tenga eso de integrar y trabajar en conjunto finalmente cuando uno hace trabajos en grupo la alumna termina liderando al grupo (entrevista con académico).

Además de ser compleja la valoración de las habilidades de organización, comunicación, gestión y liderazgo en las mujeres por la diferencia que se establece con el perfil del estudiante, en el discurso del profesorado aparece una sutil desvalorización de estas habilidades en la cultura académica del departamento. En algunas entrevistas se establece un contraste entre estas habilidades “blandas” y las “técnicas”, existiendo mayor valoración de las segundas. Los académicos entrevistados manifestaron explícitamente dificultades para evaluar algunas “habilidades blandas” (ej., trabajo en equipo), describiendo formas de valoración subjetivas y poco sistemáticas. Además, se suele considerar el desempeño del grupo de manera global en términos de resultados, sin considerar el proceso o el esfuerzo individual de las y los estudiantes:

El académico está pensando en el fondo de lo que está presentando y no tanto en cómo lo presenta. Entonces, está como la cultura de que, no es tan importante… dentro de la facultad entonces, también es una falla de nosotros mismos, de darle importancia a eso. Como estamos formados también iguales, también somos ingenieros, entonces también nos cuesta, valorar un poco eso. Porque tú tienes que dictar una clase técnica y mantener el respeto de algo técnico (entrevista con académico).

Uno termina controlándoles siempre si funcionó el programa, si el informe está bueno, ese tipo de cosas. Si los cálculos están bien hechos, pero los académicos no les controlamos mucho que sepan hablar bien, que sepan vestirse bien… de hecho nos pasa que, en la preparación de la memoria, les decimos “vengan con ropa formal” y al alumno le cuesta mucho eso. Porque como que no están acostumbrados… saben que no se valora mucho eso (entrevista con académico).

Que el grupo trabaje, que trabaje como grupo, que sea cohesionado, que marque los liderazgos y que haga bien la pega... esa es la evaluación que hacemos nosotros. [Se hace una evaluación] Global, sí. [Todo el grupo obtiene el mismo resultado] (entrevista con académico).

Un último mecanismo identificado fue la construcción de la enseñanza y la valoración de los estudiantes, la competencia y el mérito, como atributos neutros, no cruzados por el género. Por ejemplo, el ideal del estudiante descrito por los docentes apunta a quienes obtienen buenas calificaciones, participan en las clases y hacen preguntas. Debido a estos criterios para definir excelencia, basadas en mérito y motivación individual, no se mencionan en ninguna oportunidad potenciales dificultades de grupos específicos (como las mujeres).

Conclusiones

El presente estudio exploró discursos que levantan estudiantes mujeres y académicos sobre la experiencia de ellas en un programa de pregrado en ingeniería de una universidad en Chile. A través de explorar la asociación de estos discursos con el género se pretende comprender por qué y cómo las carreras de ingeniería han construido una cultura académica en la cual las mujeres encuentran dificultades para incluirse. El análisis cualitativo y en comparación permite identificar tensiones tanto en cómo procesan su experiencia las estudiantes como en la forma en que entienden este proceso sus profesores. La discusión en torno a estas tensiones puede ayudar a carreras de ingeniería a reflexionar sobre su rol en la inclusión de mujeres (y quizás de otras diversidades) y en posibles acciones que se puedan realizar para hacer de la ingeniería una disciplina más diversa.

En relación con su experiencia, las entrevistadas expresan dificultades para posicionarse como capaces e incluidas en la carrera, mencionando inseguridad sobre sus capacidades intelectuales y miedo a no ser consideradas inteligentes por los demás. Estas dificultades son usualmente asociadas al hecho de ser mujer, quedando en evidencia que ellas construyen el género como una variable determinante para su experiencia en la carrera. Principalmente resaltan cómo otros (sus docentes y sus pares hombres) las posicionan al margen de la disciplina, ya sea relevándolas en roles domésticos, atributos sexuales o subestimándolas en su trabajo. Esta posición refleja una clara tensión entre la necesidad de recibir ayuda y la de ser percibidas como autosuficientes: la sensación de incapacidad y la construcción de excelencia como un ideal difícil de alcanzar las ubica en una posición precaria en el ambiente académico lo que, en conjunto con el esfuerzo extra que les requiere el “ser mujeres responsables” de sus compañeros en trabajos en grupo, las deja con dificultades para participar y adquirir roles de mayor responsabilidad (por ejemplo, roles docentes).

Estos resultados relevan cómo las experiencias son construidas y procesadas por las estudiantes en un contexto que permite que ciertos discursos sean visibilizados en mayor medida que otros. Los discursos de influencia del género en la experiencia y de desigualdad de género en el contexto se enmarca en el momento que se vivía en el sistema universitario en Chile durante 2018 y principios de 2019: las movilizaciones del mayo feminista de 2018 sostuvieron varios de los discursos descritos en el presente artículo. El análisis de la forma en que las estudiantes relatan estas experiencias expresa dos principales modos en los que estos discursos pueden perpetuarse, sin movilizar el cambio. La primera se relaciona con el efecto conductual que pueden tener las dificultades para posicionarse como capaces y para ser reconocidas académicamente. La alta exigencia con que las mujeres construyen el ideal del estudiante se relaciona con problemas para preguntar en el aula y para postular a ayudantías y clases auxiliares. Ambas dificultades irían en directo desmedro de sus oportunidades para ser reconocidas en este espacio por parte de los y las docentes, generando un círculo reproductivo, que puede perpetuar su posicionamiento como no competentes. La segunda tiene que ver con el predominio de discursos en que las estudiantes ponen la responsabilidad de su experiencia genderizada en otros: el ser posicionadas por estudiantes y profesores varones forma gran parte de la descripción de la experiencia, relevando la poca agencia que las mujeres sienten en su propio posicionamiento en la carrera.

En contraste con el discurso de desigualdad de género observado en las estudiantes, los docentes invisibilizan el género al momento de explorar la experiencia de los y las estudiantes en la carrera. Tanto en la descripción de la docencia como en la definición de criterios para identificar a estudiantes de excelencia, los académicos tienden a mostrar una visión neutra, existiendo la percepción de que la variable género ya no actúa dificultando la inclusión de las estudiantes. Pese a que la neutralidad (en oposición a discriminación) puede asociarse a justicia y equidad, es relevante recalcar que existe una serie de formas sutiles en las que los académicos reproducen (y no desafían) las dificultades que experimentan las mujeres en el departamento a través de sus discursos. Una primera forma es que discurso de enseñanza y criterios de evaluación neutros invisibilizan diferencias de entrada y/o dificultades que mujeres (y otros grupos) pueden estar experimentando, negando la posibilidad de establecer mecanismos de intervención que regulen inequidades estructurales.

Una segunda forma es la asociación indirecta de habilidades no valoradas a las mujeres. El discurso que asocia las habilidades blandas a ellas y la oposición entre lo técnico y lo blando puede estar posicionando a las estudiantes al margen de la disciplina de distintas maneras. Por un lado, el discurso dicotómico sobre las ingenierías duras opuestas a las blandas, coincide con roles y estereotipos de género presentes en la construcción de algunas disciplinas del conocimiento consideradas “masculinas” (ver por ejemplo, Faulkner, 2007; Harding, 1987). Asimismo, en esta lógica binaria yace la creencia implícita de que al destacar en un tipo de habilidad no se destaca en el otro. Así los hombres pueden continuar posicionados como carentes de las habilidades blandas (destacando en las duras), y las estudiantes al ser destacadas en ellas se las posiciona como no destacadas en las habilidades analíticas y técnicas consideradas como propias de la ingeniería (ver Faulkner, 2007). Por otro lado, las dificultades para implementar enseñanza activa y para evaluar habilidades relacionadas, invisibilizan y por lo tanto desvalorizan las habilidades blandas, que son justamente en que las mujeres son percibidas como más fuertes; de esta forma son posicionadas como destacadas en aquellos ámbitos que entregan menor reconocimiento y estatus.

Una implicación de este estudio, relacionada con las prácticas de enseñanza en áreas STEM, apunta a la necesidad de abrir espacios de reflexión sobre la disciplina y su enseñanza, haciendo visibles lecturas contemporáneas, alternativas a las visiones tradicionales de enseñanza y evidenciando las potenciales tensiones existentes en el tránsito de una a otra. Algunas preguntas que potenciarían estas reflexiones son: ¿Dónde y cuándo se debe integrar la enseñanza y evaluación de habilidades “blandas”? ¿Cómo debe suceder esta integración? ¿Cómo deben cambiar los métodos de evaluación? ¿Debemos cuestionar el liderazgo de las mujeres en este tipo de habilidades o debemos fortalecer las habilidades de los hombres en ellas?

Ahora, la principal implicación para la educación en áreas STEM en general y en la investigación en fenómenos de inclusión y exclusión en estas áreas es la relevancia de incorporar la categoría de género como relevante en el análisis de las experiencias de distintos actores y la necesidad de sostener discursos entre ambos. Para estudiantes, claramente iguales dificultades académicas pueden tener efectos diferenciados en hombres y mujeres en un contexto donde ellas tienen poca historia y se encuentran aún en minoría. Además, acercar los discursos de académicos y estudiantes puede favorecer mayor comprensión y empatía entre actores, potencialmente mejorando convivencia y sensaciones de pertenencia, principalmente de aquellos y aquellas que presentan dificultades para sentirse incluidos e incluidas.

Respecto de lo anterior, Holland, Lachicotte, Skinner y Cain (1998) proponen que el acercamiento de distintos discursos que co-existen en distintos mundos figurados y que cruzan de diversas maneras esos mundos es uno de los principales vehículos para crear nuevos mundos imaginados (por ejemplo, el de una ingeniería inclusiva y con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres). De acuerdo con las autoras, el movimiento hacia el cambio social requiere de un re-orquestamiento de discursos que permita desarrollar a personas y grupos una posición de autor (authorial stance). Acercar los discursos de académicos y de estudiantes puede potenciar el que estos grupos desarrollen agencia y compromiso personal e institucional para el logro de la igualdad de género en el contexto local y en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en general, potenciando el avance hacía una educación en estas áreas más inclusiva y diversa.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)