INTRODUCCIÓN2

Jesús Nazareno/ parece que fue ayer/ que tú llegaste a Gallegos/ entregando amor y fe. / Tu gente

te venera / igual que allá en Chiloé / devotas y devotos / rezan y cantan también. / Nazareno,

Nazareno / yo te canto, te venero / y tu gente te saluda / en este suelo extranjero. / Cantando y

rezando / vamos en tu procesión / guitarras y acordeones / entonando una canción. / El día de tu

llegada / que fue el 22 de abril / la emoción del reencuentro / fue muy grande para mí /

Nazareno, Nazareno, / yo te canto, te venero / y tu gente te saluda / en este suelo extranjero.

La canción dedicada a Jesús Nazareno muestra aspectos relevantes en la discusión sobre migración y religión vivida, evocando emociones y nostalgias casi siempre provocadas por experiencias y efervescencias de las prácticas religiosas en tierras extranjeras. Este artículo muestra avances de la segunda etapa de intervención etnográfica de un proyecto de investigación concluido durante el año 2018. El objetivo de este artículo es analizar la transnacionalización religiosa del Nazareno de Caguach a partir de los periodos migratorios y los asentamientos de comunidades insulares chilotas en Punta Arenas, Chile, y Río Gallegos, Argentina. Así, se consideran tres etapas de transnacionalización: la primera de ellas corresponde a la etapa fundante en Caguach, Chiloé, relacionada con el grupo de franciscanos que llegaron procedentes del Perú en el año 1771, y que era conocido como el “Colegio de Propaganda Fide de Santa Rosa [con el que] venía Fray Hilario Martínez, iniciador de la devoción a Jesús Nazareno en la isla Caguach” ( Cárdenas & Trujillo, 1986: 20 ).

La segunda hace énfasis en la movilidad histórica de comunidades migratorias hacia territorios magallánicos de Punta Arenas, Puerto Natales y Tierra del Fuego, ocurrida desde principios del siglo XX y hasta finales de la década de los 80. Y, finalmente, la tercera se refiere a la etapa de ensamblaje transnacional en Río Gallegos, Argentina, de la mano de sus principales allegados, migrantes de Chiloé y Punta Arenas. Estas movilidades históricas provocaron que tradiciones locales se extendieran fuera de sus lugares de origen, reservando las prácticas religiosas y la ampliación de imaginarios culturales en diferentes espacios de reacomodo patagónico.

En este artículo se busca mostrar hallazgos etnográficos sobre estos desplazamientos desde una perspectiva transnacional de la migración ( Basch, Glick-Schiller y Szanton-Blanc, 1994 ). Siguiendo ese propósito, se amerita una reflexión sobre las relaciones entre migración y religión desde las comunidades de origen (Chiloé), analizadas complementariamente como doble vía de interferencia con los lugares de destino (Punta Arenas y Río Gallegos), identificando la formación de redes migratorias ( Odgers, Rivera y Hernández, 2015 ). Se advierte también que las experiencias de movilidad transforman las intensidades religiosas no solo entre los participantes más cercanos, sino también entre los allegados recientes, quienes apropian nuevos significados, reproduciendo y reforzando tradiciones dentro de una nebulosa más amplia de circulación transnacional.

Reencuentro. Letra y música original de Sergio Ricardo Hueicha.

De acuerdo con estas consideraciones, es relevante situar la tradición de Jesús Nazareno dentro de un contexto de nuevas territorialidades en la región de la Patagonia, considerando que se trata de procesos mediados por campos sociales transnacionales ( Levitt y Glick-Schiller, 2004 ) de ensamblaje global ( Collier & Ong, 2005 ) que se relacionan con diversos paisajes étnicos ( Appadurai, 2001 ). En este sentido, vale preguntarse ¿cómo se reconfiguran las tradiciones religiosas fuera de sus lugares de origen, perteneciendo a diferentes espacios a la vez?

DESDIBUJANDO GEOGRAFÍAS, REENSAMBLANDO TRADICIONES

Es pertinente mantener referencias de los escenarios migratorios en Chile cuidando los riesgos que implican sesgos propios del nacionalismo metodológico. Estos estudios se han desarrollado con mayor énfasis en el Norte Grande, zona colindante con Argentina, Perú y Bolivia ( Erazo, 2009 ; González Miranda, 2009 ; Tapia Ladino & Gavilán Vega, 2006 ). El territorio nortino ha sido considerado como región hiperfronteriza ( Guizardi & Garcés, 2013 ; Guizardi, Valdebenito y López, 2017 ; Valdebenito, 2017 ) debido a “la nueva migración [boliviana y peruana] motivada por la expansión de la industria minera […] las migraciones transnacionales y transfronterizas son un fenómeno social de base y que no obstante, puede tener impactos sociales de larga escala o duración” ( Guizardi & Garcés, 2013, p.74-102 ).

También se evidencian investigaciones en el centro del país que en ciudades como Santiago visibilizan ensamblajes extranjeros de comunidades peruanas ( Garcés, 2015 ; Guizardi y Garcés, 2013 ; Stefoni, 2004 ), cubanas ( Saldívar, 2018 ), japonesas ( Ferrando, 2004 ), árabes y judías ( Agar, 2007 ). Es importante señalar que no existen trabajos que aborden tradiciones religiosas4 desde la perspectiva transnacional de la migración en la macrozona sur patagónica.5

Sin embargo, han sido los historiadores quienes han puesto especial atención en los desplazamientos ancestrales desde Chiloé al archipiélago de los chonos y las islas Guaitecas ( Álvarez, 2002 ; Hucke-Gaete, Álvarez, Ruiz y Torres, 2008 ; Emperaire, 1963 ). Así se han rescatado, por ejemplo, crónicas de misioneros ( Müller, 2007 ; Montiel, 2003 ) o se han reconstruido migraciones y viajes hasta la Patagonia chilena y argentina ( Cárdenas, 2007 ; Urbina, 2002 ; Urbina, 2007 ). El nomadismo de comunidades chilotas está vinculado tanto a la población de lugares como Magallanes, en Chile, como de otros espacios patagónicos, p. los llamados “pueblos de plástico” ( Vázquez de Acuña, 1993 ), campamentos y poblados ( Silva, 2011 ).

En las últimas décadas se han presentado perspectivas científicas que se interesan por comprender ensamblajes de tradiciones culturales fuera de sus lugares de origen. Dichas propuestas consideran el aporte que hace el enfoque transnacional para dejar de entender la dimensión local y global como un binomio engañoso ( Hannerz, 1996 ; Glick-Schiller, 2008 ; Kearney, 2003 ). De manera que nos ayudan a comprender las dinámicas de estas prácticas articuladas a una serie de elementos simbólicos que posibilitan conexiones e interacciones en diferentes contextos de interacción.

Los teóricos del transnacionalismo se refieren al desdibujamiento del sistema-mundo como la desarticulación simbólica de los Estado-nación, comprendiendo “un reordenamiento de las distinciones binarias culturales, sociales y epistemológicas del periodo moderno” ( Kearney, 2003, p. 49 ). El mismo autor sugiere pensar en dos aspectos relevantes para entender el transnacionalismo, “uno es el convencional, que alude a las formas de organización e identidad, las cuales no están constreñidas por fronteras nacionales [el otro] corresponde al orden económico-político y sociocultural del capitalismo tardío […] como el fin del imperio” (2003, p. 51). Esto se hace visible en las dinámicas de movilidad como la formación de comunidades, el envío de remesas, la ampliación de nuevos mercados, la circulación de mercancías, significados e identidades translocales. Se muestra importancia en la localidad de origen de los migrantes, sobre todo pensando en los vínculos generados con lugares de residencia.

Nina Glick-Schiller precisa la necesidad de “recurrir a un enfoque reflexivo que ubique histórica y geográficamente el paradigma de migración transnacional” (2008, p. 29). La segunda propuesta que hace la autora es dejar de pensar “el surgimiento de la migración transnacional [atribuido solamente] al desarrollo de nuevas tecnologías [pues] ésta interpretación carece de base histórica” (2008, p. 30). En este sentido, el transnacionalismo se presenta como una serie de redes conexas generadas entre lugares de origen y residencia de aquellos que experimentan la migración, permitiendo así, mantener el flujo económico, político y cultural de manera regular y simultánea ( Guarnizo, 2006 ). De acuerdo con lo anterior, hay dos conceptos que resultan relevantes para el desarrollo del presente artículo. Por un lado está el concepto de campo social transnacional, entendido como “un conjunto de múltiples redes entrelazadas de relaciones sociales, a través de las cuales se intercambian de manera desigual, se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y los recursos” ( Levitt & Glick-Schiller, 2004, p. 66 ).

Por otro lado, tenemos la noción de Robert Orsi sobre religión vivida, “pensada como un medio para explicar, comprender y moldear la realidad […es] una red de relaciones entre el cielo y la tierra, que involucra a los no humanos con una serie de diferentes figuras sagradas” (2006, p. 2). Sostiene que la religión no es precisamente una red de significados, sino de relaciones que evocan experiencias producto de “las prácticas, los objetos, las presencias […] los dioses, santos, demonios, ancestros […] son reales en la experiencia y la práctica […] en las circunstancias de la vida y las trayectorias de las personas, en las historias que la gente cuenta sobre ellos” (2006, p. 18). El mismo autor sugiere entender la religión vivida “como una forma de trabajo cultural [que] atrae la atención hacia las instituciones y las personas, los textos y los rituales, la práctica y la teología, las cosas y las ideas […] la familia y la sociedad” (2003, p. 172). Ambos conceptos son de utilidad para entender cómo tradiciones religiosas se ensamblan a partir de que “interactúan con otros elementos, ocupando un campo común en contingente” ( Collier & Ong, 2005, p. 12 ). De manera que “la religión como el capitalismo, ya no está ubicada dentro de un territorio o régimen legal” ( Levitt, 2007, p. 69 ), sino que ocupan espacios cada vez más diversos de integración colectiva.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La propuesta metodológica es cualitativa y muestra dos etapas de intervención etnográfica utilizadas durante la ejecución del proyecto de investigación Fondecyt N. 3160798. La primera, considera la localización de las tradiciones religiosas unilocales (escenarios históricos de significado), lo que implica imaginar el pasado en el presente a través de la etnografía histórica, por lo que además permite el encuentro con el pasado en diferentes ocasiones circunstanciales. En este sentido, se advierte que se utilizó la etnografía como “una disciplina narrativa [analítica y descriptiva que se vale de] la etnografía histórica” ( Lennartsson, 2012, p. 90 ). Así, la etnografía, vista desde la historia ( Wietschorke, 2010 ), se convierte en un flux capacitor catalejo que propone entender lo social como ambivalencia; es decir, como sustrato de la doble intención, permitiendo localizar hallazgos culturales desde escenarios narrativos transversales. La segunda etapa, por su parte, se refiere a la localización de actores y escenarios religiosos en contextos geográficos multilocales. Este enfoque considera la etnografía multisituada ( Marcus, 2001 ; Falzon, 2009 ) como referencia para entender conexiones a través del seguimiento circunstancial de personas, objetos, metáforas, tramas, vidas y conflictos que se encuentran en constante movimiento.

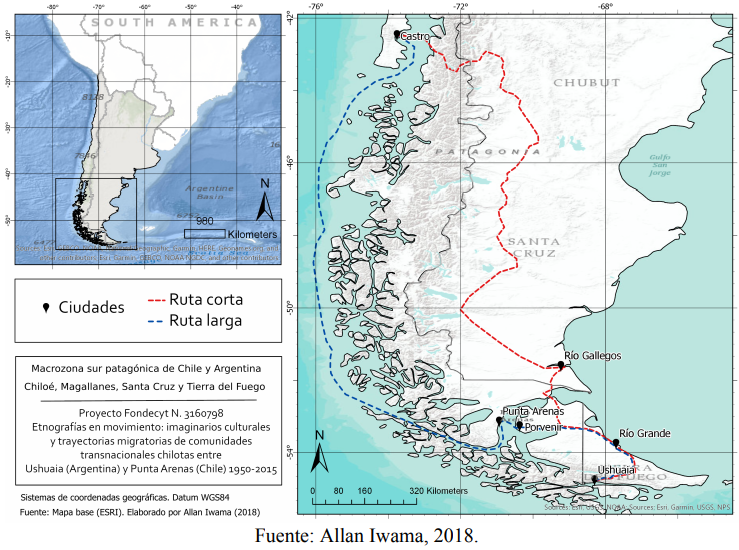

En este sentido, seleccionamos la macrozona sur patagónica como zoom out cartográfico para estudiar movilidades y conexiones de los migrantes chilotes. Nos interesamos en dos lugares de asentamiento: Punta Arenas, en la región de Magallanes, Chile, y Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Dos razones centrales motivaron la elección de estas ciudades. La primera hace referencia a la dimensión migratoria que alcanza la región como punto de conexión, los chilotes se desplazaban históricamente hasta Punta Arenas en viajes terrestres y navegando en buques con diferentes rutas (ver mapa 1). Además, es considerado como el primer espacio de ensamblaje religioso de la tradición nazarena fuera del archipiélago. La segunda se vincula con escenarios de hipermigración laboral alcanzados por sectores económicos derivados de las industrias lanares (ovejeras) conocidos como estancias y frigoríficos, ocasionando asentamientos definitivos (poblaciones) de chilotes, donde además tiene lugar la tradición religiosa de Jesús Nazareno de Caguach.

La intervención etnográfica consideró estrategias de obtención de información mediante el seguimiento circunstancial de personas en diferentes lugares geográficos. Seleccionamos tres tipos de sujetos migrantes: a) migrantes retornados, b) migrantes estacionarios y c) participantes religiosos. Algunos de estos fueron contactados en casas particulares, lugares de trabajo, espacios de recreación y centros religiosos. El trabajo de campo consideró la etnografía virtual ( Boellstorff, 2012 ) como estrategia de localización mediante páginas chat, foros de discusión y comunidades virtuales en Facebook, analizando escenarios religiosos a través de la pantalla de un ordenador. Los informantes contactados compartieron sus experiencias devocionales a partir de fotografías, lo cual fue relevante para establecer el análisis visual ( Ardévol & Vayreda, 2002 ). Esto inspiró el trabajo de cartografías ( Rivadeneira Velásquez, 2010 ) de lugares devocionales. Se realizaron 70 entrevistas en profundidad ( Guber, 2001 ) y 10 biografías de informantes clave ( Bertaux, 2005 ) entre Chiloé, Punta Arenas y Río Gallegos. Además de la revisión de documentos históricos ( Bolufer, 2002 ; Lennartsson, 2012 ) en Archivo General de la Nación (Buenos Aires), Archivo Nacional (Santiago) y Biblioteca Municipal de Castro (Chiloé).

Área de estudio

El archipiélago de Chiloé se encuentra localizado en el sur de Chile, entre los paralelos 41º y 43º, y cuenta con una superficie de 9 181 km², formando parte de la X Región Los Lagos. Hasta el último censo poblacional realizado, la región contaba con un total de 167 659 habitantes (Instituto Nacional de Estadística de Chile, 2012). Este archipiélago se encuentra dividido en diez comunas administradas: Ancud, Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, Castro, Chonchi, Queilen, Puqueldón, Quinchao y Quellón; entre las principales ocupaciones de sus habitantes se encuentran la agricultura (particularmente el cultivo de papa) y la pesca, siendo la pesca artesanal bentónica una estrategia económica de subsistencia local desde la década de los 60 hasta la actualidad ( Gajardo Cortés & Ther Ríos, 2011 ).

Después de los años 80, se establecieron empresas que propagan el cultivo del salmón en el litoral del mar interior de Chiloé, lo que no resulta irrelevante dado que las relaciones históricas entre la pesca artesanal y la migración permiten también comprender las movilidades de chilotes hacia diferentes lugares del sur austral. Esto, sobre todo, en algunas poblaciones llamadas pueblos de plástico, en regiones de Aysén y Magallanes (Chile) que fueron conformadas a través de asentamientos de pescadores artesanales que buscaban cardúmenes. El cese de la migración chilota a la Patagonia argentina se encuentra estrechamente vinculado a la llegada de empresas salmoneras al archipiélago a principios de la década de los 80. Las tradiciones culturales se encuentran relacionadas con mitologías mapuche-hulliche ( Pandolfi, 2016 ). Estas tradiciones religiosas son, aún ahora, importantes canales de socialización entre los habitantes del archipiélago y el continente, fundamentalmente las de carácter judeocristiano (entre ellas, el Nazareno de Caguach como referente simbólico).

TRADICIÓN RELIGIOSA DE JESÚS NAZARENO EN CAGUACH, CHILOÉ, CHILE

Después de la expulsión de los jesuitas (Compañía de Jesús) en Chiloé, en 1767, la llegada de franciscanos procedentes del Colegio de Propaganda Fide, de Santa Rosa de Ocopa, Perú, fue un importante canal que dio continuidad a las actividades religiosas en el archipiélago. Es “Pedro Ángel Espiñeira [quien] solicita al ‘Colegio de Propaganda Fide’ de Chillán enviar ministros para cubrir las vacas (sic) que resultaron de la expulsión de los jesuitas [por lo que en] 1769 llegaron los ocho misioneros” ( Cárdenas & Trujillo, 1986, pp. 19-20 ). Sin embargo, estos regresarían al Colegio San Idelfonso en Chillán, siendo un grupo de “quince franciscanos [los que salieron] desde el Callao en viaje a Chiloé [… entre estos venía Fray Hilario Martínez quien] reemplazó a Fray Norberto Fernández, primer misionero radicado en esa villa en 1771” ( Cárdenas & Trujillo, 1986, pp. 20-21 ). Según narra Víctor Téllez, fiscal de la capilla de San José, Fray Hilario era “un curita misionero que salió de la Misión de Santa Rosa de Ocopa de Perú y llegó al sur de Chile, evangelizó a través de imágenes y pintura” (Téllez, comunicación personal). La estrategia de evangelización franciscana, comenta Renato Cárdenas, fue a partir de la propaganda Fide: “era un programa, había qué hacer con la música, el teatro, el canto y con la misma representación de imágenes” (Cárdenas, comunicación personal).

De acuerdo con los planteamientos de Alberto Trivero, antes de llegar a Chiloé, Fray Hilario “había misionado en Tahití […trayendo] consigo una colección de imágenes sagradas” (2011, p.6). En su llegada a Tenaún, lugar en el cual se había establecido, “ocurrió un suceso trágico que lo […llevó] a Caguach en mayo de 1778 llevando sus imágenes después de la carrera entre las cinco islas” (Cárdenas, comunicación personal). Esta carrera fue desarrollada en canoas de remo entre habitantes de los cinco pueblos (Apiao, Alao, Caguach, Chaulinec y Tac), y después las imágenes fueron repartidas entre las comunidades, quedando la imagen del Nazareno en Caguach. Según Alberto Trivero, “la colección de Fray Hilario, constituida por ocho imágenes, no fue donada a las cinco comunidades: ellas la compraron, pagando para eso un precio muy elevado, que cancelaron en cuotas anuales desde 1778 hasta 1782” (1986, p. 8).

Sin embargo, las narraciones de Cárdenas & Trujillo contradicen lo establecido por Trivero, reconociendo que “el traslado de las imágenes de Tenaún hasta Caguach no fue fácil, y [que] prácticamente tuvieron que robarlas” (1986, p. 22). Una versión pacífica del traslado de las imágenes es la que ofrece el fiscal Víctor Téllez, afirmando que Fray Hilario “llegó a Tenaún con su santo, habló con la gente de Caguach, con el cacique Paulino Guachin en 1778 y así hicieron llegar la imagen” (Téllez, comunicación personal). Las crónicas ofrecen diferentes versiones sobre el traslado de la imaginería entre las islas, coincidiendo sobre todo en el indicar la procedencia e intenciones de Fray Hilario en el archipiélago, sobre todo porque pretendía construir “un santuario dedicado a la advocación del Nazareno y de la pasión y muerte de Jesús Crucificado” ( Trivero, 2011, p. 15 ).

Los últimos periodos de evangelización en Chiloé se encuentran vinculados a la Compañía de Jesús y a la Propaganda Fide Santa Rosa de Ocopa, ambas pertenecientes a la Corona española establecida en el Perú. En este sentido, no resultan insignificantes las estrategias implantadas por el clero religioso, que procedían de experiencias situadas entre 1581 y 1670; es decir, que se habían originado en la etapa fundante, caracterizada por la eliminación de ídolos y la aceptación de elementos religiosos. Considerando lo anterior, Manuel Marzal señala que como estrategia se calendarizó el año religioso en fiestas patronales o de cargos, forma en la que “Dios se sirvió del engañó para familiarizar a los indios con el catolicismo y facilitar su conversión” (2002, p. 69).

En adelante, la etapa de consolidación se refiere a la evangelización jerarquizada por significados sincréticos de cristianismo indígena. Este modelo evangelizador fue primero reproducido en Chiloé por la intervención jesuita, y después por los franciscanos, quienes formaron personajes jerárquicos como el “fiscal” o “amaricaman”. De acuerdo con lo anterior, Renato Cárdenas reconoce que es un nombre indígena: “amari es pastor y amarintun es una acción que hace la machi para sacar el mal del cuerpo” (Cárdenas, comunicación personal). En este sentido, la creación de este personaje representaba cierta flexibilidad en la incorporación religiosa, dado que provocaba estabilidad y fomentaba el liderazgo entre las comunidades debido a que “elegían hijos de caciques, de linaje, no viejos sino jóvenes, para irse formando y teniendo mayor presencia entre la comunidad” (Cárdenas, comunicación personal).

Debido a que eran los fiscales quienes fungían como guías, tomaban decisiones y acompañaban actividades como fiestas, ceremonias y reuniones, la figura del fiscal era muy importante entre las comunidades; más aún ante la ausencia de sacerdotes. Otras figuras importantes fueron las del cabildo, quienes se encargaban de la organización de fiestas religiosas. Así, el Nazareno se erigió como la fiesta más arraigada en el archipiélago, arropada por comunidades que se reunían para repartirse actividades. De allí que Marylin Ulloa asegure: “[en] todas las capillas tenemos el Nazareno, pero en Caguach empezó desde antes y tuvo más auge, la misma gente y los curas le dieron más importancia” (Ulloa, comunicación personal). Actualmente, la Fiesta del Nazareno conserva componentes procedentes de la Colonia, entre los que están las formas de organización, la equiparación de tradiciones católicas e indígenas huilliches y las estructuras ceremoniales y jerárquicas.

La festividad del Nazareno se celebra anualmente entre los días 21 y 30 de agosto y es organizada por “los cabildos, siete cargos más la banda, rezadores, músicos, adornadores de la iglesia, vestidores de la imagen, los altares, los arcos, las guirnaldas” (Téllez, comunicación personal). En su organización se incorpora un complejo sistema de símbolos traducidos en elementos de carácter sincrético; como asegura Téllez (comunicación personal): “no es llegar y poner, cada arco significa, padre, hijo y espíritu santo, la guirnalda va en cadena, es la unión de la comunidad, las vueltas son en contra de las manecillas del reloj, los nguillatunes hacen lo mismo”. Las agrupaciones musicales que acompañan las actividades religiosas son elementales en la marcación temporal de ceremonias; estas están constituidas por “acordeón, flauta, guitarra, violín, bombo, caja y el pajarito” (Téllez comunicación personal).

Se trata de ceremonias que son elaboradas a través de estructuras con límites establecidos y definidos: “la novena del Nazareno explica la Pasión de Cristo, acto de contrición, ofrecimiento de novena, cinco desagravios, el ejemplo, oración del día, oración de súplica y los gozos” (Téllez, comunicación personal). También se “cantan las buenas noches, los misterios, las tres coronas, se termina con un canto que se llama échanos tu bendición, todo con la banda” (Téllez, comunicación personal). La puesta en escena de la festividad es una repetición del pasado mítico, siendo incorporado a través de la circulación de pasajes ceremoniales que conservan la tradición.

Migración chilota hacia la Patagonia

Las trayectorias migratorias ocurridas en territorios patagónicos corresponden a distintas etapas históricas. En la década de los 20 del siglo XX se gestó la Huelga del 21, suceso concebido como uno de los conflictos más importantes en la historia de la Patagonia, en el que fueron masacrados aproximadamente quinientos trabajadores rurales que pretendían evitar la explotación obrera chilena de mano de sus patrones argentinos ( Bayer, 1993 ). Sin embargo, las vicisitudes provocadas por los resultados de la huelga no frenaron la migración masiva hacia la Patagonia; de allí que Felipe Montiel, historiador chilote, asegure que “el viajar se hizo una constante entre 1930 en adelante hasta el año 60 ó 70; fueron casi cincuenta años de muchísima migración para trabajar la temporada de esquila en muchas estancias y también frigoríficos” (Montiel, comunicación personal).

Algunos de los principales lugares de asentamiento estaban relacionados con el auge laboral que se diera en ellos: así, por ejemplo, se encuentran la explotación pastoril y las temporadas de esquila en Río Gallegos, los frigoríficos en Río Grande, la explotación de minas en Río Turbio, la existencia de petróleo en Comodoro Rivadavia y la construcción en regiones de Tierra del Fuego, tanto en Porvenir como en Ushuaia. Sin embargo, la esquila fue el sector de mayor concentración laboral chilota. Al respecto, Felipe Montiel menciona que los migrantes “se iban en comparsas, se juntaban varias personas de diferentes lugares y se ponían de acuerdo para las comparsas de esquila, viajaban en grupos hacia la Patagonia” (Montiel, comunicación personal). Estos grupos o comparsas eran integradas por “velloneros, gente que se dedicaba a sacar el vellón de la oveja, esquiladores, quienes pelaban las ovejas, prenseros, los que juntaban la lana, cocineros; [algunos] eran parientes, amigos o familia directa” (Montiel, comunicación personal).

La migración masiva mantuvo un periodo de auge entre las décadas de los 30 y los 50, siendo las décadas de los 60 y los 70 de fundamental importancia en el papel de mediadoras en la explosión migratoria debido a una serie de sucesos ocurridos en el archipiélago de Chiloé. Estas movilidades fueron provocadas por la baja producción de los campos agrícolas: “la plaga del tizón [Phytophthora infestans] en los años 50 echó a perder todo en la siembra de papa, la gente abandonaba los campos, dejaba las casas, [hasta que finalmente] se fueron todos a [la] Patagonia” (Mancilla, comunicación personal). Así también, durante los años 60 sucedió un terremoto, lo que provocó la “emigración de familias chilotas, campesinos pobres, hacia la Patagonia. […] Eran familias completas embarcándose en Castro para en la Argentina o Magallanes buscar mejores condiciones de vida” ( Mancilla & Mardones, 2010, p. 177 ).

A inicios de la década de los 70 sucedió el golpe de Estado; esto ocasionó, a su vez, la movilidad de comunidades chilotas hacia Argentina. Refiriéndose a esto, María Sepúlveda reconoce que “fue una etapa difícil para todos, muchas familias chilotas salimos buscando mejores condiciones de vida, no queríamos vivir en [la] dictadura y [la] Patagonia nos protegió” (Sepúlveda, comunicación personal). A principios de la década de los 80 el ensamblaje de industrias salmoneras “disminuye la migración debido a las fuentes de trabajo que ofrecieron en toda la isla, cayeron también las estancias, cambiaron las reglas y se protegió al trabajador, no convenía al dueño de estancia pagar más” (Pérez, comunicación personal). De acuerdo a estas conexiones migratorias, tradiciones culturales y religiosas se ensamblaron en territorios australes como parte de las residencias generacionales de chilotes en lugares de la Patagonia.

Acción colectiva y tradición Nazarena en Punta Arenas, Chile

Al explorar los primeros indicios que existen sobre el misticismo del Nazareno de Caguach en Punta Arenas, se advierte que este se originó a finales de la década de los 70 del siglo pasado, como parte de las tradiciones culturales manifestadas entre las comunidades de emigrados chilotes en Magallanes. Así, en sus orígenes, el misticismo se desarrolló básicamente en lugares de la periferia, como las poblaciones: 18 de Septiembre, Prat y Pingüino, ubicados al sur-poniente de la ciudad. Debido a que estas poblaciones fueron conformadas por chilotes migrantes que lograron el reparto de terrenos de “12 y medio metros de ancho por 25 de fondo […] toda esta gestión se realizó con una adecuada planificación de calles y viviendas entregadas bajo la supervisión de la Oficina de Obras Municipales y la Oficina de Tierra de Magallanes” ( Moreno, 2011, p. 133 ).

La construcción de estas poblaciones destacan ciertas particularidades culturales e identitarias de procedencia chilota, como son las prácticas religiosas que sobresaltan aspectos distintivos de los lugares de origen de sus habitantes. En este sentido, la población como barrio se vuelve “un lugar común en la ideología de los habitantes de la ciudad, pues tiene una determinada eficacia para referir de un modo sintético diversos aspectos de la realidad” ( Gravano, 2016, p. 140 ).

Sin embargo, antecedentes del ensamblaje religioso muestran una serie de redes entrelazadas que detonaron colectividades más amplias de apropiación, legitimación e institucionalización. Arturo Hueicha, chilote radicado en Punta Arenas, explica cómo la tradición del Nazareno inició a partir de la práctica en casas particulares por “Doña Pancha y su hermano Francisco [quienes propusieron] a vecinos hacer un rezo en una casa, eso fue en el mes de agosto de 1979” (Hueicha, comunicación personal), y quienes, además, siguieron con la devoción: “luego en el 80 [1980] cambiaron el rezo para otro lado, en otra casa” (Hueicha, comunicación personal). Este acto se extendió de manera individual hasta que “el obispo Tomás González, [al enterarse] que había nacido esta devoción en las casas, hizo que la gente fuera a la iglesia de Fátima en el Barrio 18” (Hueicha, comunicación personal). Este hecho resultó entonces un importante hallazgo entre las comunidades de emigrados, sobre todo porque les permitió establecer parámetros identitarios que los distinguían de otras comunidades, posibilitando la manifestación de una serie de componentes culturales de procedencia chilota.

La integración de la comunidad provocó la masificación de significados ligados al Nazareno, entre los que estaban, por ejemplo, la música sacra. Arturo Hueicha recuerda a Doña Pancha: “[ella] me dijo ‘tú que sabes tocar guitarra, ayúdame’; empezamos con un libro de cantos a sacar las melodías como [las que] escuchábamos en Chiloé” (Hueicha, comunicación personal). De manera que la participación colectiva no sólo contribuía en la integración de sus miembros, sino que también lograba ser el detonante para la creación de una comunidad religiosa imaginable, quizás inmensa. Seguramente no se proponían “una territorialización de las creencias [sino que sus miembros pertenecieran a] una comunidad sólida que avanza sostenidamente de un lado a otro de la historia” ( Anderson, 1993, pp. 36-48 ).

La efervescencia del Nazareno siguió durante los próximos años, tal y como lo afirma Hueicha: “éramos quince personas, luego se unieron más, fuimos 200 y al otro año 800; la primera vez fue un rezo nomás y el domingo, un rosario, al tercer año hacíamos novena y salimos en procesión con instrumentos” (Hueicha, comunicación personal). La legitimación de la tradición fue provocada no solo con el movimiento de la devoción, sino también con la ampliación de espacios de práctica y lugares de referencia religiosa como la capilla de Fátima que adoptó el culto al Nazareno. Este proceso de institucionalización se afianzó con la llegada de la imagen desde Chiloé en el año 1987, a partir de la gentileza del obispo Tomás, quien “mandó hacer un Nazareno con un escultor en Castro [capital de Chiloé]” (Hueicha, comunicación personal), siendo el mismo entrevistado quien lo presentó a la comunidad. . De esta forma es posible advertir que las figuras religiosas, casi siempre, dan continuidad a prácticas reterritorializadas, sobre todo aquellas que acumulan excesivas cargas simbólicas, implícitas en la memoria histórica y colectiva de sus principales allegados.

Como parte de los procesos de legitimación e institucionalización de la tradición, se formaron diversos grupos religiosos con intenciones de administrar, organizar y estructurar la práctica activa del Nazareno. De esta manera fue que “se formó un grupo, los Caballeros del Nazareno, [quienes] eran como guardias que se encargaban de cuidar la imagen en tiempos de fiesta [, así como también de] la congregación de cabildo, [del] conjunto folklórico y [del] juego de banderas, todo como se hacía en Caguach” (Hernández, comunicación personal). Actualmente la fiesta se desarrolla “la última semana de agosto […en la que se hace] novena y el domingo a media noche se hace la misa, con patadanza, banderas, todo como se hace en Chiloé” (López, comunicación personal).

Este proceso de integración logró la organización de la comunidad al construir el Santuario de Jesús Nazareno, ubicado actualmente en el sector alto de la ciudad (Avenida Circunvalación y esquina con Salvador Allende). Algunos de los allegados a este santuario, casi todos miembros de la Población 18 de Septiembre, recuerdan cómo participaron en su edificación en diferentes grupos, mediante la realización de diversas actividades. Flórez afirma que “se compró un terreno y pensamos hacer la capilla, se trabajó muchos años para hacer el santuario, toda la comunidad participó. Esta iglesia tiene 20 años, la hicieron los Caballeros del Nazareno” (Flórez, comunicación personal). Las características de acción comunitaria que se observan claramente entre las comunidades chilotas manifiestan el sello de las comunidades desplazadas que intentan reconstruir el terruño fuera de sus lugares de origen. Los hallazgos etnográficos muestran cómo la reconstrucción del hogar se encuentra bajo la idea de “religión vivida”, tanto en la construcción del templo, en la organización de fiestas y en la formación de comunidades, como en la retradicionalización de elementos culturales locales.

Estos procesos no siempre perduran debido a las competencias entre miembros de la comunidad. De acuerdo a esta discusión, Dante Montiel asegura que “durante décadas la comunidad chilota en Magallanes no se articulaba como agrupación, encontrando esta vida en comunidad tal como en Chiloé, en la agrupación territorial, aquel barrio homogéneo que le permite identificarse colectivamente” (2007, p. 1). El mismo autor sostiene que en el caso de Punta Arenas “manifiestan su cultura y procedencia […] en los Centros Chilotes; los conjuntos folclóricos […entre los que] la famosa Población 18 de Septiembre [se establece] como típico barrio chilote […] con su parroquia del Nazareno de Caguach” (2007, p.1). Esto se expresa en los quiebres que ha tenido la comunidad, como lo manifiesta Armando Ojeda, sacristán del Santuario Jesús Nazareno al afirmar que “aquí todos estamos divididos, los chilotes son muy orgullosos” (Ojeda, comunicación personal). Actitud que repercute sin duda en la tradición debido a que si bien “antes se hacían bien las cosas, ahora ha ido disminuyendo, no se ha respetado la tradición, ya no se hace como en el lugar original” (Hueicha, comunicación personal).

Sin embargo, aún perduran elementos como “el rosario, pero lo alargaron; se perdió la canción que hizo Moncho Yáñez, la de ‘Mi Niñito’, es un himno, al padre no le gusta y no la deja tocar, él no es chilote, esta devoción está construida y se tiene que seguir la tradición” (Hueicha, comunicación personal). Las pugnas entre miembros de la comunidad son complejas e incluso constantes, provocadas muchas veces por las conexiones generadas entre la iglesia, como institución que regula tradiciones religiosas, y la comunidad chilota como continuadores de las tradiciones culturales. Las narrativas de ambos lados muestran no solo la búsqueda de fidelidad en la tradición, sino también la necesidad de recrear el hogar en medio de un ambiente complejo en el que se articulan sentidos de pertenencia.

Cabe señalar que la práctica religiosa del Nazareno no solo se encuentra ensamblada en lugares de Magallanes, sino también en otros espacios de la Patagonia, siendo los territorios australes de Argentina flexibles hábitats de significado que han albergado la tradición. En este sentido, José Paredes reconoce que “primero fue en Punta Arenas, luego en Puerto Natales, después en Río Turbio y Río Gallegos, pero la festividad es más grande en Punta Arenas y Río Gallegos, porque son las [ciudades] más pobladas por chilotes” (Paredes, comunicación personal). Es evidente que las huellas de la migración chilota son parte de nuevas geografías culturales, como es justamente la extensión de la tradición Nazarena en diferentes lugares de Argentina.

La ciudad de Río Gallegos se ha concebido como un punto de referencia en la masificación de la devoción, sobre todo por concentrar comunidades de migrantes estacionarios de diferentes generaciones. En este sentido, María Hernández, chilena residente en Río Gallegos, reconoce que “la devoción del Nazareno llegó de Chiloé, pero también de Punta Arenas, porque la mayoría tenemos familia del otro lado, casi siempre estamos en contacto y esto trascendió” (Hernández, comunicación personal). Las conexiones transnacionales en la religión vivida son contempladas no solo como redes entrelazadas que rebasan fronteras territoriales, sino también como redes identitarias que tienen que ver tanto con la apropiación de códigos culturales de lugares de residencia, como con la continuación de los lugares a los que se pertenece.

TRANSNACIONALIZACIÓN DEL NAZARENO DE CAGUACH EN RÍO GALLEGOS, ARGENTINA

Las tradiciones religiosas que presentan características de arraigo identitario más allá de sus fronteras nacionales son casi siempre motivadas por aquellos participantes que han mantenido antecedentes migratorios generacionales. Esta discusión no se refiere solamente a la movilidad como “desplazamiento”, sino al “cúmulo de experiencias”, que en este caso concreto son religiosas, y que se han conservado por los antecesores entre nuevos y viejos emigrados en tierras extranjeras.

De acuerdo a lo anterior, la migración transnacional presupone una serie de “sellos” particulares para comprender cómo viven y experimentan el transnacionalismo las comunidades religiosas en diferentes lugares, considerando que este es un proceso de largo alcance que se “refiere a actividades, organizaciones, ideas, identidades y relaciones económicas y sociales que con frecuencia atraviesan y trascienden fronteras nacionales” (Steigenga, Palma & Girón, 2008, p. 41). En muchos casos se incluye la extensión de mercados y mercancías, así como la circulación de objetos y de remesas como parte de las conexiones entre lugares de origen y de residencia. También la circunferencia de tradiciones que son re-tradicionalizadas en muchos lugares a la vez, sobre todo cuando el cruce de fronteras territoriales provoca la pérdida de elementos en la fidelidad religiosa.

Estos procesos de ensamblaje religioso corresponden, por un lado, a movilidades históricas de chilotes hacia Río Gallegos, siendo ellos los encargados de trasladar tradiciones sobre el Nazareno de Caguach. Pero también corresponden, por otro lado, a la acción colectiva de nuevos migrantes (recién llegados) quienes no sólo traspasan territorios, sino también emociones religiosas, logrando, además, la incorporación de nuevos códigos culturales y haciendo posible que estos lleguen a otros que los desconocen.6

En este sentido, Levitt & Glick-Schiller (2004) , aseguran que las comunidades de “migrantes transnacionales se valen de la religión para crear geografías alternas que puedan situarse dentro de las fronteras nacionales [configurando] nuevos espacios que, para algunos, tienen mayor significado y les inspiran lealtades más fuertes que los ámbitos políticamente definidos” (2004, p. 83). Esto provoca que diferentes comunidades traten de legitimar tradiciones ajenas, invitando también a otros a apropiarse de ellas para seguir “custodiando la tradición” ( de la Torre y Gutiérrez, 2005 ).

Este tipo de prácticas religiosas se transnacionalizan casi siempre a partir de la extensión de redes (familias rituales) que se solidarizan con tradiciones y creencias de los lugares de destino, como una manera de formar parte de los contextos donde se establecen. De acuerdo a esta discusión, estudiosos como James Ferguson se refieren a estos fenómenos como “tráfico transnacional de significados” (2006, p. 30), que se desenvuelven en espacios cada vez más difusos de creolización ( Hannerz, 1987 ).

De manera que, como afirma Óscar Flórez, “la devoción del Nazareno se origina con los chilotes migrantes que se quedaron […] en Río Gallegos” (Flórez, comunicación personal). Así, fueron “la señora Celinda y su hermana Barbarita Caicheo, que un día por allá en septiembre de 1997, se encontraban reunidas un grupo de mujeres y comenzaron hablar de la [d]evoción hacia la imagen de Jesús Nazareno de Cahuach” (Comunidad Cristiana Río Gallegos, s/f, p. 35). Para que el año siguiente, el “22 de agosto de 1998, […se dió] inicio [a] la primera novena, conmemorada a la venerada imagen, con el consentimiento y asistencia del párroco, Juan Barrios. [Una novena que] al año siguiente se reza […] con más fervor” (s/f, p. 35). Los vínculos entre la iglesia católica y la comunidad parecían fortificarse, hasta que “el 22 de diciembre de 1999, la señora Celinda [dio] a conocer al Monseñor Tomás González, Obispo de Punta Arenas, la devoción que se acrecentaba en Río Gallegos, ya que en esa ciudad […habían] muchos residentes chilotes” (s/f, p. 35).

Las intensas relaciones entre ambos lados de la frontera posibilitaron que “en septiembre del año 2000 el padre Obispo Tomás González se […pusiera] en contacto con el obispo de Ancud [Chiloé], Juan Luis Iser de Arce; [por lo] que de inmediato este último encarga al escultor chilote Milton Muñoz a que realice una réplica del Nazareno de Cahuach” (s/f, p. 35). En este sentido, la trascendencia de la tradición se legitimó a partir de la llegada de la imagen, sucedida el día 22 de abril del año 2001, cuando “una delegación de chilotes residentes en Punta Arenas, encabezada por Omar Nahuel, coordinador de la orden de Caballeros de Jesús Nazareno, cumplen con la misión encomendada por el padre obispo Tomás González, la entrega de la donación de la imagen” (s/f, p. 35).

Estos vínculos se consolidan de manera directa cuando las relaciones de poder se encuentran desde arriba, siempre impulsadas desde abajo, por la comunidad misma que decreta acuerdos y cumple funciones. Así, la imagen fue entregada “al titular de la Diócesis de Santa Cruz y Tierra del Fuego [Argentina], Monseñor Alejandro Buccolini. Una vez bendecida en la Capilla del obispado fue entregada a la comunidad cristiana de Jesús Nazareno de Río Gallegos” (s/f, p. 35). De la mano del líder de la comunidad religiosa, “el padre Juan Barrios [quien] se encaminó por una de las principales calles de esta ciudad, haciendo un alto frente al edificio del Centro Chileno, donde su presidente José Díaz le dio la bienvenida, concluyendo la procesión en la capilla María de Nazaret” (s/f, p. 35).

Entonces lo transnacional no solo representa lo que “viene de afuera” instalándose adentro, o lo que traspasa fronteras, sino que también considera los procesos de ensamblaje, aquellos que permiten seguir “negociando significados, valores y formas simbólicas, incluyendo en dicho proceso [tanto] las culturas del lugar anterior como las del nuevo” ( Hannerz, 1996 : 27). A propósito de esto, veamos a continuación la canción “Tu llegada” dedicada al Nazareno de Caguach en Río Gallegos entonado por Eva Flórez, chilena, hermana hija de la Caridad San Vicente de Paul:

Querido Nazareno / te bendecimos, te adoramos / Llegaste a Río Gallegos /

para reunir a tus hermanos. / Jesús Nazareno, aquí estás tú / en la Provincia de

Santa Cruz. / La iglesia que te recibe / es de María de Nazaret / Por eso

estamos contentos / que hayas venido de Chiloé. / Jesús Nazareno, aquí estás

tú / en la Provincia de Santa Cruz. / El pueblo que te recibe / hoy te venera de

corazón / y aquí en Río Gallegos / todos seguimos tu tradición. / Jesús

Nazareno, aquí estás tú / en la

Provincia de Santa Cruz (Comunidad Cristiana de Río Gallegos, s/f, p. 20).

Estas acciones comunitarias en el traslado de la imagen representan redes de poder que no solo rebasan fronteras, sino que además consolidan espacios en lugares de acogida migrante, convirtiendo a la comunidad en una referencia del hogar. De manera que “la relación entre identidad y acción colectiva es más compleja y ambigua de lo que parece a primera vista. [Siendo,] en muchos casos, las reconstrucciones del ‘hogar’ […] más imaginadas que reales” ( Steigenga, Palma & Girón, 2008, p. 40 ), sobre todo cuando “la nostalgia, las dificultades familiares y las cambiantes identidades transnacionales interrumpen y pueden trasformar las concepciones del hogar reconstruido” (2008, p. 40). Sin embargo, más allá del trabajo colectivo en la reconstrucción del terruño, existieron otros factores que lograron la institucionalización de la tradición; entre ellos, por ejemplo, la construcción de iglesias y la consolidación de líderes religiosos.

En este sentido, el sacerdote español Juan Barrios se erigió como líder y guía espiritual, tal como recordaban Mario Cárcamo y José Paredes, “ayudó a mucho chilote migrante” (Cárcamo comunicación personal) y él “se dijo ‘siempre chilote’; quería mucho al pueblo chilote y gestionó la venida del Nazareno” (Paredes, comunicación personal). El trabajo de la comunidad consistió en apoyarlo en diversas tareas de “carpintería, albañilería, toda la mano de obra la ofrecieron chilotes, no cobraban, era la fe que los movía; el chilote es muy religioso” (Caipillán, comunicación personal). Por tanto, es posible concluir que las comunidades transnacionales en “la religión vivida abarca[n] prácticas mientras se mueven por distintos lugares y forman nuevas relaciones que constituyen sus vidas cotidianas” ( Steigenga, Palma & Girón, 2008, p. 42 ).

En la actualidad, la tradición del Nazareno se desarrolla a partir de la fiesta anual, celebración emblemática que inicia el 21 de agosto y culmina el último domingo del mismo mes. Según Eva Flórez, la organización de la fiesta se estructura a partir de comisiones: “unos hacen los trajes o consiguen quien apadrine, otros […se encargan de] la difusión, [la] promoción, [la realización de] afiches, [de la] liturgia, [de] determinar [los] horarios de la novena, rezos, cantos, coros, [por lo que se] se abre la alcancía del Nazareno y con ese dinero se organiza la fiesta” (Flórez, comunicación personal). También aparecen “las banderas de Argentina y de Chile, se toca folklor chileno y argentino, cueca y chacarera” (Flórez, comunicación personal).

La música ameniza la fiesta a través de bandas: “llegan seis o siete acordeones, el bombo, la guitarra, en ese aspecto son muy celosos los chilotes” (Gómez, comunicación personal). La tradición muestra hallazgos fidedignos de representatividad, incluso en la celebración religiosa; así “se inicia con la novena, es la misma estructura que en Caguach, el rosario, todos los misterios del rosario, hay oraciones iniciales y cantos tradicionales que se entonan allá pero también se cantan aquí” (Enríquez, comunicación personal). Don Hilario, chilote, miembro de la comunidad religiosa, menciona cómo “se conservaron todas las características de la devoción, y las otras parroquias [de apoyo] son como las otras islas que llegan a Caguach, esas islas o parroquias llegan con letreros o pancartas que los identifican” (Don Hilario, comunicación personal). La devoción de Jesús Nazareno, asegura Flórez “es muy importante aquí, […dado que al] estar en un lugar extraño todos estos migrantes se unieron porque los ligaba la tradición y querían como vivir un Chiloé pequeñito en Río Gallegos” (Flórez, comunicación personal).

Es relevante sostener que estos portavoces de la comunidad establecen vínculos asiduos más allá de las fronteras, no solo con intenciones de lograr cometidos religiosos, sino también de conectar sus lugares de origen y destino. La Fiesta del Nazareno es, entonces, también una fiesta de la comunidad, que muestra íconos representativos de chilenidad o, más fuertemente aún, chilotenidad. Esto hace que la fiesta del santo patrón sea diferente a otras organizadas por comunidades también extranjeras y resalta, a la vez, aspectos de la vida migrante. De manera que la religiosidad permite, provoca y evoca, reacciones identitarias que, más allá de entenderse como efervescencias colectivas, se manifiestan como atributos de la nostalgia y formas de vivir el transnacionalismo.

En este sentido, el terruño, se convierte en el lugar donde están instalados aquellos que se encuentran “fuera de casa”, bien se trate este de una residencia temporal o permanente; es decir, para aquellos que se encuentren lejos de los contextos culturales donde crecieron y que por tanto (bien a partir de sus abuelos o padres, o de ellos mismos) trasladaron la tradición. Así, Steigenga, Palma & Girón (2008 ), sostienen que “las imágenes del hogar abarcan elementos físicos, culturales, ideológicos, familiares, religiosos, nacionales y locales que se combinan para crear un sentido de pertenencia e identidad en un ambiente confuso y a veces hostil” (2008, p. 48). Estos lugares imaginados son, precisamente, los nuevos hábitats de significado que se mantienen como parte de los escenarios cotidianos en la vida transnacional de las comunidades chilotas en territorios patagónicos de Argentina.

CONCLUSIÓN

El ensamblaje religioso del Nazareno de Caguach en Punta Arenas, Chile, y Río Gallegos, Argentina, corresponde a un proceso transnacional religioso provocado por la movilidad histórica de hombres y mujeres procedentes de Chiloé hacia lugares de la Patagonia. La discusión se centra en comprender la celebración del Nazareno a través de tres etapas de transnacionalización. La primera, hace referencia al traslado histórico de la tradición desde el Perú hasta Chiloé, sur austral de Chile. La segunda, manifiesta el traslado de la tradición (de Chiloé a Magallanes, Patagonia chilena): hace referencia a la imaginación del terruño que se convierte, en adelante, en el hogar fuera del hogar.

Este proceso es un canal de difusión y legitimación de la tradición a través de acciones comunitarias emprendidas entre uno o más miembros de los grupos recolocados. Asimismo, estos grupos son generadores de redes conexas e inconexas que movilizan organizaciones, hacen difusión de boca en boca y en medios de comunicación, flexibilizando ensamblajes simbólicos en lugares de residencia. Por último, la tercera etapa muestra el ensamblaje transnacional de la tradición en territorios argentinos (de Punta Arenas, Chile a Río Gallegos, Argentina). La adaptación es flexible en el sentido del reconocimiento de la tradición y se legitima e institucionaliza a través de la edificación de monumentos (iglesias), la jerarquización de estructuras (comités, centros), el surgimiento de liderazgos (grupos, comisiones) y de redes multidireccionales que involucran tanto perímetros contiguos, como lugares de fabricación (puntos de referencia y tránsito).

Es importante sostener que, en el caso de estudio situado en dos locaciones, se manifiestan reflectores de nuevas territorialidades religiosas, sobre todo por los vínculos generados entre las comunidades de emigrados y los adeptos locales en la conservación de la tradición de Jesús Nazareno fuera de Caguach. Finalmente, este tipo de manifestaciones religiosas muestran una serie de hallazgos que posibilitan reflexiones más amplias sobre las formas de experimentar el terruño en el transnacionalismo. De acuerdo a los hallazgos etnográficos mostrados, la reflexión amerita entender las narrativas sobre la Patagonia, no como un territorio limitado en sentido geográfico, sino como un espacio de experiencias y emociones (nostalgias) históricas, compartidas entre ambos lados de las fronteras políticas que establecen sus propios límites. Esto también considera la reflexión de los territorios extranjeros como escenarios dotados de capital cultural: acumulación de conocimientos adquiridos mediante herencias generacionales, socialización del saber-hacer y reconfiguración de significados simbólicos; aspectos que permiten conocer las prácticas culturales a través de interacciones y dislocaciones entre personas, lugares y países.

texto em

texto em