Introducción

La creciente diversidad que caracteriza a los sistemas educativos contemporáneos impone grandes desafíos en términos del ejercicio del derecho a la educación y el aseguramiento de oportunidades educativas de todos los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la literatura académica de las últimas décadas ha sido enfática en describir y analizar los efectos nocivos que produce la segregación educativa en términos de la equidad y calidad de los sistemas escolares (Orfield y Lee, 2005; Rumberger y Palardy, 2005).

En general, la discusión en torno a este tema se ha concentrado en analizar las profundas diferencias y desigualdades sociales y académicas que se producen entre las escuelas, las que han sido entendidas como un ejemplo de los procesos de reproducción social que promueve el campo educativo (Bourdieu, 1997; Nikolai y West, 2013). Sin embargo, las prácticas de manejo de la heterogeneidad que se desarrollan al interior de la escuela constituyen un componente fundamental de esta discusión que ha sido menos abordado en la investigación comparada en el último tiempo. Así, aunque se ha desarrollado con una relativa intensidad en sistemas escolares de países desarrollados, el estudio del agrupamiento y distribución de los estudiantes al interior de las escuelas como medida de manejo de la heterogeneidad ha sido escasamente desarrollado en Latinoamérica, sin ser Chile la excepción.

Considerando lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo describir las prácticas de segregación o agrupamiento por habilidad que se desarrollan en el sistema escolar chileno, dando cuenta de la magnitud y persistencia del fenómeno, los niveles de recurrencia de este y las características estructurales y sociodemográficas de los establecimientos que tienen este tipo de prácticas.

Para desarrollar este objetivo, este artículo se estructura en cinco apartados, incluyendo esta introducción. En el siguiente se presenta la discusión conceptual sobre la heterogeneidad y el agrupamiento por habilidad, describiendo los principales resultados y efectos de estos procesos en el marco de la investigación educacional del mundo, dando cuenta además del estado del arte de la discusión en América Latina y Chile. En el tercer apartado se da cuenta de la metodología de investigación utilizada, describiendo las fuentes de datos empleadas y el procedimiento analítico adoptado. Los resultados forman parte del cuarto apartado que ofrece una panorámica especialmente centrada en tres elementos: dar cuenta de la magnitud y forma en que se presenta el agrupamiento por habilidad en el país; detallar las características de las escuelas que se relacionan con el desarrollo de estas prácticas y; dar cuenta del nivel de recurrencia en que se presenta este fenómeno. En el último apartado se ofrecen algunas conclusiones con base en la evidencia de agrupamiento por habilidad como medida de manejo de la heterogeneidad académica al interior de los establecimientos educacionales chilenos.

Antecedentes

El agrupamiento por habilidad. Definiciones conceptuales

La literatura académica utiliza distintos conceptos para dar cuenta de la distribución de los individuos entre unidades organizacionales y el manejo de la heterogeneidad de los estudiantes (Gorard y Taylor, 2002). Aunque no existe un consenso, en general los investigadores utilizan los conceptos de segregación o desigualdad educativa cuando buscan referirse al resultado de la distribución; mientras que tienden a ocupar el término agrupamiento cuando se pone énfasis en diferentes alternativas sobre este proceso (Treviño, Valenzuela y Villalobos, 2014). En nuestro caso, utilizaremos este último término, ya que buscaremos describir el mecanismo o estrategias de agrupamiento por habilidad académica que se desarrollan en Chile.

El agrupamiento de estudiantes al interior de las escuelas se relaciona directamente con el aumento de la complejidad y la inclusión de nuevos grupos sociales en los sistemas educativos, tal como ha sido documentado para los casos estadounidense y británico (Ireson y Hallam, 2001; Oakes, 2005), aunque también tienen un rol en la emergencia de estos procesos la estructura del sistema escolar, especialmente los mecanismos y métodos de evaluación, las lógicas de financiamiento y la organización curricular del sistema escolar (Chmielewski, 2014).

A diferencia de otras temáticas, el debate sobre este tipo de agrupamiento académico es reciente y se encuentra aún abierto (Van Houtte, 2004). En general, la discusión ha estado permanentemente tensionada entre argumentos a favor del agrupamiento -que visualizan en este método una vía para maximizar las oportunidades educativas para los estudiantes que demuestran mayores capacidades- y en contra de este mecanismo -que se han orientado por la necesidad de construir un sistema basado en la equidad en el aprendizaje de la totalidad de estudiantes.

Así, los partidarios del agrupamiento por habilidad académica1 han afirmado que su implementación permite que los estudiantes reciban clases conforme a sus capacidades, incentivando así el uso de técnicas de enseñanza acordes con un grupo homogéneo, facilitando el trabajo del profesor, promoviendo la atención y participación durante la clase y favoreciendo el desarrollo de actitudes positivas de los estudiantes rezagados sobre sí mismos y sus capacidades (Oakes, 2005; Sevilla, 2016a). Por el contrario, los opositores han afirmado que para los estudiantes rezagados es importante la presencia de pares de mejor desempeño, han alertado sobre la estigmatización que se genera hacia estos grupos de menor rendimiento y dan cuenta del mayor trabajo que implica para un docente preparar clases diferenciadas (Ireson y Hallam, 2001; Slavin, 1990).

Existen múltiples formas o estrategias a través de las cuales se implementa el agrupamiento por habilidad académica al interior de las escuelas, destacan especialmente seis:

vía “ruta permanente” (streaming, tracking o programme differenciation): los estudiantes son asignados a distintos cursos en función de su habilidad académica general, medida a través de una prueba o evaluación del rendimiento previo, permaneciendo en ese grupo para todas o la mayoría de las clases;

vía “ruta alternada” (banding): es una versión menos rígida de la anterior, donde los estudiantes son asignados a dos, tres o cuatro rutas, basada en la idea de que pueden tener distintas habilidades para distintas áreas (por ejemplo, clases avanzadas para asignaturas científicas y menos para las artísticas);

el “agrupamiento por materia” (setting o regrouping), donde los estudiantes se concentran en función de su logro académico en cada materia curricular específica;

el agrupamiento por “habilidad mixta” (mixed ability), donde no existe ningún intento de formar grupos de estudiantes con habilidades académicas similares, buscando conformar cursos con amplios rangos de habilidades;

el “agrupamiento por habilidad al interior del aula”, donde los estudiantes son ordenados según su habilidad académica dentro del aula y podrían ser reorganizados en las distintas materias del currículo; y

el agrupamiento multigrado (cross-age o cross-grade), donde los estudiantes de distintos grados escolares son asignados a una misma sala del aula, compartiendo con otros de distintas edades (Ramberg, 2016).

Evidencia, magnitud y efectos del agrupamiento por habilidad

Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) -basadas en la declaración de los directores de escuelas participantes de la evaluación PISA 2015- 54% del total de los alumnos no se encontraban agrupados por habilidad académica, mientras que 38% lo estaba en algunas asignaturas y el 8% en todas, dando así cuenta de que el agrupamiento es un fenómeno extendido en el orbe. En países anglosajones, en donde la literatura al respecto es más amplia, el agrupamiento por asignaturas supera 75%, mientras que el que se da en todas solo alcanza 8% (OECD, 2016). Estos porcentajes son similares a las evaluaciones 2012 y 2009 (OECD, 2010).

Al igual que los argumentos a favor o en contra de esta política escolar, los efectos del agrupamiento por habilidad académica han resultado ser múltiples. En este sentido, se ha documentado que las rutas temporales, donde se permite la movilidad de estudiantes entre diferentes grupos de habilidad, y cuando es por materia específica (es decir, el setting) tiene mejores efectos en la calidad y equidad académica que las rutas permanentes (Ireson y Hallam, 2001). Sin embargo, hasta la fecha no hay evidencia concluyente acerca de los efectos académicos del agrupamiento por habilidad académica y los resultados tienden a variar según los diseños de estudio (Ramberg, 2016) y contextos en que se asienta (Duflo, Dupas y Kremer, 2011).

A pesar de ello, buena parte de los trabajos se inclinan por afirmar que los efectos académicos del agrupamiento son (en promedio) negativos, pues los incrementos en estudiantes aventajados no logran compensar las consecuencias negativas en los que tienen un rendimiento inferior (Dupriez, 2010; Ireson y Hallam, 2001; Ramberg, 2016; Slavin, 1990; Treviño, Valenzuela y Villalobos, 2016; Wiliam y Bartholomew, 2004), lo que se explicaría por múltiples factores, como la desigual distribución de docentes según su calidad (Clotfelter, Ladd y Vigdor, 2005), las bajas expectativas que estos tienen sobre las competencias de los grupos menos hábiles (Diamond, Randolph y Spillane, 2004) y la impartición de clases menos motivantes y más tediosas en los grupos menos aventajados (Dupriez, 2010). Al respecto, Van Houtte (2004) remarca la importancia que la cultura del personal escolar tiene respecto de los estudiantes de un curso u otro según su rendimiento, y que se caracteriza por una aprensión más académica en cursos de alto desempeño y más disciplinar en los de bajo rendimiento. Además de los efectos propiamente académicos, la literatura también ha documentado efectos negativos en el desarrollo socioemocional de los estudiantes (Ireson y Hallam, 2001), los que son diferenciados según el tipo de agrupamiento por habilidad que se realiza y más profundos en aquellos procesos de agrupamientos más rígidos y permanentes (Chmielewski, Dumont y Trautwein, 2013).

Manejo de la heterogeneidad académica en América Latina: evidencia y normativa

En América Latina, el alto nivel de desigualdad educativa y segregación (académica y socioeconómica) de estudiantes entre escuelas es un problema transversal de los sistemas educativos (Arcidiácono, Cruces, Gasparini, Jaume et al., 2014; Rivas, 2015; Rossetti, 2014; Treviño, Villalobos y Baeza, 2016). Los sistemas educativos latinoamericanos tienden a reflejar la segregación urbana de las grandes ciudades (Perazza y Terigi, 2010) y a reproducir la desigualdad económica característica de la región (Bellei, 2013; Lustig, Lopez-Calva y Ortiz-Juarez, 2013), siendo incapaces de mermar en la estrecha relación entre logro académico y capital socioeconómico (Treviño, Fraser, Meyer, Morawietz et al., 2015; Treviño, Villalobos y Baeza, 2016) y de posicionarse como estructuras de inclusión y cohesión social (Green, Preston y Janmaat, 2006; Tedesco, 2011). En este contexto, durante las últimas décadas distintos gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han desarrollado políticas para generar sistemas educativos más inclusivos, que se han traducido en nuevos programas, políticas y normativas, que no siempre han producido los resultados esperados (Payá Rico, 2010).

Al contrario de lo que pudiera pensarse, los altos niveles de segregación y desigualdad educativa entre escuelas no generan necesariamente escuelas homogéneas académicamente en su interior. Por ejemplo, los resultados de una reciente evaluación regional en más de 15 países indican que, controlando la incidencia del origen socioeconómico de los estudiantes, las desigualdades de aprendizaje entre alumnos de un mismo establecimiento oscilan entre 36 y 82% (Treviño, Villalobos y Baeza, 2016), lo que ha abierto la pregunta por el manejo de la heterogeneidad al interior de las escuelas en la región.

Desde el ámbito normativo, el grueso de las regulaciones existentes sobre la materia (salvo algunas excepciones) apunta a garantizar el acceso y retención de los niños y jóvenes dentro del sistema escolar, dejando a libertad de las escuelas la aplicación de mecanismos de manejo la heterogeneidad y el agrupamiento académico (Hoch, 2015). Aun así, existen en la región planes focalizados que intervienen parcialmente en este ámbito. En algunos casos, como Argentina (Programa Integral para la Igualdad Educativa) y Colombia (Programa Aceleración del Aprendizaje), se ofrecen planes diferenciados para estudiantes con sobreedad, para aquellos con necesidades educativas especiales (NEE) u otros problemas de aprendizaje, impartidos como rutas alternativas, ya sea en aulas diferenciadas o en establecimientos distintos. En otros países, como Bolivia (Congreso Nacional, 1999), Ecuador (República del Ecuador, 2011) y Nicaragua (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2016), a través de sus legislaciones se busca mantener al estudiante en el curso regular. En otros más existen iniciativas específicas para apoyar el aprendizaje de estudiantes aventajados o sobresalientes, que tienden a inclinarse más hacia mantenerlos en la ruta regular, tal como ocurre en Colombia (Congreso de la República de Colombia, 1994).

A pesar de estas regulaciones, en la práctica las escuelas de la región cuentan con un alto nivel de atribuciones para determinar la manera en que agrupan a sus estudiantes o realizan cualquier otro tipo de práctica de manejo de la heterogeneidad académica, pudiendo aplicar, en general, cualquiera de los mecanismos de agrupamiento anteriormente descritos. Así, por ejemplo, la repitencia es una práctica transversal en la región, institucionalmente validada en la gran mayoría de los países y que afecta a entre 5 y 10% de los estudiantes de secundaria (Bellei, 2013), pese a que la evidencia sugiere que este tipo de prácticas no contribuye al aprendizaje (Treviño, Villalobos y Baeza, 2016).

Evidencia sobre el agrupamiento por habilidad en Chile

Antes de analizar la evidencia sobre Chile es necesario describir algunas de las características de su sistema escolar. En primer lugar, la educación obligatoria incluye tres niveles: a) un año de preescolar que se ofrece en escuelas de nivel básico, b) ocho años de básica y c) cuatro años de educación media o secundaria. En segundo lugar, en el tercer grado de este último nivel, los estudiantes deben decidir si tomarán una especialización científico-humanista, orientada a la formación universitaria o bien, técnico-profesional que lleva al mercado del trabajo o a la formación técnica de nivel superior. A pesar de estas orientaciones, los egresados de la educación media, independientemente de su especialidad, pueden postular a cualquier oferta del nivel superior. En tercer lugar, las escuelas pueden ofrecer educación en distintos niveles, por ejemplo: básica y preescolar, concentrarse en la media, ser escuelas completas que ofrezcan desde preescolar hasta media, o bien de educación media que inician en el séptimo grado del nivel básico. En cuarto lugar, el sistema escolar chileno tiene escuelas públicas o municipales (que atienden a cerca de un tercio de la población); privadas o particulares subvencionadas, que son de administración privada pero que se financian con recursos públicos (y que atienden a cerca de dos tercios de los estudiantes); y escuelas privadas de administración y financiamiento particular (que tienen menos de 10% de la matrícula). Finalmente, la mayor parte de la educación escolar en Chile -es decir, la pública o particular subvencionada- se financia principalmente a través de un sistema de vouchers por estudiante, que se pagan en función de la asistencia, lo que introduce una competencia entre escuelas por atraer alumnos.

Chile es un caso paradigmático de desigualdad educativa a nivel internacional. Durante la última década, investigaciones nacionales e internacionales han demostrado que su sistema escolar es uno de los más segregados del mundo, lo que afecta las oportunidades educativas y sociales de los niños, niñas y adolescentes del país (Valenzuela, Bellei y De Los Ríos, 2014; Villalobos y Valenzuela, 2012). En contraste con estos resultados, la evidencia disponible en torno al agrupamiento y los mecanismos de manejo de heterogeneidad en las escuelas del país es incipiente, aunque creciente en los últimos años.

Por una parte, dos estudios recientes han abordado la temática de la composición socioeconómica al interior de las escuelas. Por una parte, Sevilla (2016b) se focaliza en analizar la segregación socioeconómica que ocurre como producto de la elección de programas vocacionales en la educación media (científico-humanista y técnico-profesional). Los resultados indican que la segregación es menor cuando la diferenciación curricular se produce al interior de la escuela que cuando se genera entre ellas. Esto ocurre porque la mayor segregación socioeconómica se da entre escuelas. Por su parte, Ortiz (2015) analiza los efectos académicos de la asistencia a escuelas con baja y alta mixtura social. La investigación muestra que solo 22.8% de los estudiantes acude a planteles socioeconómicamente heterogéneos, siendo beneficiados -en términos de rendimiento académico en pruebas nacionales estandarizadas de matemática y lenguaje- los de bajo nivel socioeconómico.

A pesar de entender la importancia de algunos procesos de manejo de la heterogeneidad, estos estudios no analizan directamente los procesos de agrupamiento por habilidad, foco central de esta investigación. Un trabajo seminal que sí analiza esta problemática es el de Treviño, Valenzuela y Villalobos (2014), aborda la magnitud de un tipo específico de agrupamiento por habilidad: el de “ruta permanente” que se desarrolla al inicio de la enseñanza media. Los resultados muestran que esta forma es bastante común (cerca de 50% de los establecimientos lo realiza) y está concentrado en las escuelas de mayor tamaño, de dependencia municipal, de la modalidad científico-humanista y con mayores niveles de vul nerabilidad y heterogeneidad social. Estimaciones del efecto de este proceso reflejaron que, en promedio, los establecimientos que aplicaban este tipo de prácticas tenían menores resultados académicos y sufrían una pérdida en la equidad de aprendizajes de sus estudiantes (Treviño, Valenzuela y Villalobos, 2016).

Similares resultados se presentan en otra investigación, que analiza la relación entre el proceso de agrupamiento permanente al inicio de la enseñanza media y las trayectorias educativas de los estudiantes (Treviño, Valenzuela, Villalobos, Vielma y Hernández, 2016); un resultado interesante indica que, contrario a lo que pudiera pensarse, el agrupamiento por habilidad y otros procesos de gestión de la heterogeneidad (como la expulsión o la repitencia) no son necesariamente contradictorios, sino complementarios y, por lo mismo, el manejo de la heterogeneidad no se agota en el agrupamiento inicial. Finalmente, el estudio realizado por Huepe (2007) buscó -a través de un modelamiento teórico econométrico- predecir si el agrupamiento por habilidad permitiría mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados mostraron que la conformación de cursos homogéneos maximizaba el proceso de enseñanza, pero solo bajo ciertas condiciones.

A pesar de este conjunto de evidencias, aún no existe claridad del conjunto de estrategias de agrupamiento utilizadas por los establecimientos escolares en Chile. El presente artículo busca avanzar en esta dirección, dando cuenta de procesos de agrupamiento por habilidad al interior de los establecimientos educacionales chilenos, de la diversidad de estrategias utilizadas, su frecuencia, momento de realización en el ciclo escolar y relación con otras características de las escuelas.

Metodología

Habitualmente, los estudios sobre agrupamiento por habilidad al interior de las escuelas se dan en contextos escolares cuya disposición organizacional o interna hace que las diferentes trayectorias sean fácilmente identificables (Chmielewski, Dumont y Trautwein, 2013; Ramberg, 2016). En Chile, sin embargo, salvo la separación en planes formativos en enseñanza media (científico-humanista y técnico profesional) no existe información sobre otras agrupaciones que puedan operar al interior de los establecimientos escolares, ya sea por diferenciación curricular, rendimiento académico u otra característica, lo que obliga a diseñar una estrategia particular para identificar este fenómeno.

Datos

Para el análisis de los procesos de agrupamiento por habilidad, se utilizó la base de datos del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) del Ministerio de Educación de Chile (Mineduc), considerando el periodo comprendido entre 2008 y 2014. Este registro cuenta con información del establecimiento, nivel, situación de promoción y promedio general de notas de todos los estudiantes del sistema escolar chileno para todos los niveles educativos (primero básico a cuarto medio). Adicionalmente, estas bases de registro cuentan con información del curso del estudiante, lo que es crítico para identificar procesos de agrupamiento por habilidad permanente.

Estrategia de identificación del agrupamiento

Para dar cuenta de prácticas de agrupamiento, se definieron tres mecanismos o formas de agrupamiento por habilidad. En todos los casos, las variables utilizadas para el análisis fueron tres, proporción de estudiantes: a) repitentes de un mismo grado, b) del primer quintil -20% de menor desempeño- del promedio general de notas en el año anterior dentro de un mismo grado y c) del quinto quintil -el de mayor desempeño- del promedio general de notas en el año anterior dentro de un mismo grado. Los tres mecanismos identificados fueron los siguientes:

Agrupamiento inicial: se produce en el primer año que el establecimiento imparte enseñanza, dando cuenta de una distribución no aleatoria de los estudiantes al comenzar el ciclo escolar. Para determinar su existencia, se utilizó la estrategia adoptada por Clotfelter, Ladd y Vigdor (2008), quienes estimaron la presencia o no de procesos de agrupamiento a partir de la existencia de diferencias estadísticamente significativas (mediante test de Chi-Cuadrado) en la distribución de estudiantes entre cursos,2 de acuerdo con las tres variables mencionadas anteriormente: proporción de estudiantes repitentes así como de primer y quinto quintiles del promedio general de notas.

Reordenamiento académico: refiere al proceso de reasignación de estudiantes a un curso distinto al que asistieron el año anterior motivado por criterios académicos. Para determinar la existencia de este mecanismo, se consideró que un establecimiento reordena académicamente a sus estudiantes cuando 20% o más de los alumnos de un mismo grado se cambian de curso3 y donde, además, existen diferencias estadísticamente significativas (mediante un test Chi-Cuadrado) entre los cursos en las variables académicas descritas anteriormente.

Agrupamiento académico: se produce por la distribución no aleatoria de los alumnos nuevos que ingresan al establecimiento (en grados no iniciales). Para determinar su existencia, se utilizó la misma estrategia adoptada en torno al agrupamiento inicial, probando diferencias en el mismo set de tres variables.

Categorización y persistencia del agrupamiento

Para categorizar si un establecimiento hacía algún tipo de agrupamiento, se decidió que se consideraría cuando realizara el proceso al menos en un grado. Esta decisión se sustenta en la potencia del agrupamiento como mecanismo de manejo de la heterogeneidad, ya que permite reorganizar el conjunto de la diversidad académica de la escuela y, por lo mismo, no requiere (hipotéticamente) de una persistencia en el tiempo. Además, y teniendo en cuenta el objetivo del estudio, se analizaron siete años de evolución (2008-2014).

Considerando la realización (o no) de cada tipo de agrupamiento en estos años, se determinaron tres tipos de establecimientos según la persistencia de este tipo de prácticas a través de los años: a) los que sí hacen agrupamiento, poseen evidencia de realizarlo en dos de los últimos tres años y un total de cinco entre los siete años analizados; b) establecimientos que lo hacen esporádicamente, presentan evidencia de agrupamiento entre dos y cuatro años de los siete analizados; y c) aquellos que no llevan a cabo este proceso, muestran evidencia de no agrupar en dos de los últimos tres años y un total de cinco entre los siete años bajo análisis.

Universo

El universo corresponde a todos los establecimientos que cuentan con dos o más grupos o cursos en al menos uno de los grados de enseñanza que impartían entre los años 2008-2014. Considerando la importancia de los grados que ofrece cada uno y para determinar el tipo de agrupamiento que lleva a cabo, la muestra se dividió por tipos de colegios, como se presenta en la Tabla 1. Esto es relevante, pues es esperable que los establecimientos que reciben estudiantes en niveles avanzados de educación básica y/o al inicio de la media, cuenten con diferentes incentivos para ordenarlos, a diferencia de aquellos que reciben alumnos a temprana edad y, más importante aún, sin una trayectoria académica anterior observable. Así, el universo bajo análisis representa cerca de 30% de las escuelas actualmente vigentes, al que asiste 72% de los estudiantes del sistema escolar chileno (excluyendo a la educación de adultos). Los restantes son establecimientos con un solo curso por grado, en los cuales, por definición, no es factible implementar políticas de ordenamiento interno entre cursos.

Tabla 1 Número total de establecimientos incluidos en el análisis según la oferta de niveles de escolaridad.

| Tipo de establecimiento | Frecuencia | Porcentaje |

|---|---|---|

| Completos | 1 278 | 41.7 |

| Enseñanza básica | 1 083 | 35.3 |

| Enseñanza media | 704 | 23.0 |

| Total | 3 065 | 100.0 |

Nota: Los establecimientos que comienzan en séptimo básico (n= 70) fueron analizados como parte de los de enseñanza media.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información General de Estudiantes (datos de 2008 a 2014).

Resultados

Un primer resultado indica relación con la magnitud y frecuencia de los distintos tipos de agrupamiento académico. Los datos de la Tabla 2 muestran la frecuencia de ocurrencia de agrupamiento por habilidad en 3065 establecimientos del sistema escolar chileno que tienen más de dos grupos por grado.

Tabla 2 Prácticas de agrupamiento por habilidad y periodicidad en establecimientos con dos o más cursos por grado.

| EB (N=1.083) % | C (N=1.278) % | EM (N=704) % | |

|---|---|---|---|

| Agrupamiento inicial | |||

| No realiza agrupamiento | - | - | 21.3 |

| Realiza agrupamiento esporádicamente | - | - | 19.6 |

| Sí realiza agrupamiento | - | - | 59.1 |

| Total | - | - | 100.0 |

| Reordenamiento académico | |||

| No realiza agrupamiento | 92.4 | 70.6 | 22.7 |

| Realiza agrupamiento esporádicamente | 6.5 | 15.2 | 25.2 |

| Sí realiza agrupamiento | 1.1 | 14.2 | 52.1 |

| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| Agrupamiento académico | |||

| No realiza agrupamiento | 34.0 | 26.5 | 34.0 |

| Realiza agrupamiento esporádicamente | 49.7 | 38.5 | 34.2 |

| Sí realiza agrupamiento | 16.3 | 35.0 | 31.8 |

| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Nota: EB: escuelas básicas; C: establecimientos completos; EM: liceos de enseñanza media.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información General de Estudiantes (datos de 2008 a 2014).

Como se observa, el agrupamiento inicial que se realiza en el primer grado ofrecido por el establecimiento es una práctica bastante frecuente en la enseñanza media, llegando a ser aplicada alguna vez (esporádica o persistentemente) por cerca de 80% de los establecimientos con dos o más cursos por grado. En contraste, el reordenamiento masivo y orientado por criterios académicos de los estudiantes se presenta como una práctica relativamente poco utilizada entre quienes ofrecen enseñanza básica y en los establecimientos completos, aunque se vuelve más habitual en los de enseñanza media (52.1%). Finalmente, el agrupamiento académico, es decir, la disposición intencionada de estudiantes que se integran a un nivel suele ser una práctica utilizada solo esporádicamente en las escuelas básicas, pero es bastante más habitual en los establecimientos completos, alcanzando un 73.5% entre quienes lo hacen esporádica y sostenidamente.

De esta manera, pareciera ser que existe una relación entre la intensidad del tipo de agrupamiento y los niveles educativos ofrecidos en la escuela, lo que podría estar indicando que cada una de estas prácticas podría relacionarse con la organización escolar y la decisión de los directivos de cómo enfrentar la heterogeneidad académica de los estudiantes. En este sentido, es razonable pensar que la prevalencia del agrupamiento inicial en liceos de enseñanza media sea vista por los directivos como una buena oportunidad de maximizar el trabajo de los docentes y de sus estudiantes que recién comienzan este nivel, agrupando a estos últimos según sus antecedentes académicos previos (Elmore, 2010). Por el contrario, realizar este tipo de ajustes podría resultar más costoso (organizacionalmente hablando) en los siguientes niveles de enseñanza (lo que llamamos reordenamiento académico) pudiendo, por ejemplo, recibir presiones de parte de los apoderados para limitar o prohibir este tipo de prácticas (Oakes y Guiton, 1995; Wells y Oakes, 1996).

Por su parte, el alto porcentaje de establecimientos de todos los niveles educativos que practican el agrupamiento de manera esporádica muestra que estas políticas no se encuentran cristalizadas en la lógica de actuar de los directivos, pudiendo ser comprendidas como un mecanismo asociado más a un análisis contingente de costo-oportunidad y eficiencia en el manejo de la heterogeneidad que a disposiciones normativas, éticas o valóricas. En este sentido, por ejemplo, es posible hipotetizar que el crecimiento de la matrícula y/o de la diversidad podría aumentar la presión hacia los directivos por aplicar este tipo de prácticas, mientras que la reducción de la matrícula o la homogeneización social o económica podrían reducir dicha presión, tal como han mostrado otros estudios (Treviño, Valenzuela y Villalobos, 2016; VanderHart, 2006).

Considerando estas magnitudes, cabe preguntarse cómo son los establecimientos que realizan este tipo de prácticas. Para responder, en las Tablas 3 a 5 se presentan características relacionadas con el nivel socioeconómico de las escuelas, la existencia de procesos de selección por motivos económicos o habilidad4 y el tamaño de la matrícula, expresada en quintiles.5

Tabla 3 Características estructurales y prácticas de selección en escuelas que agrupan sostenidamente a sus estudiantes en el nivel inicial.

| Agrupamiento inicial | EB | C | EM | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| N total | %* | N total | %* | N total | %* | |

| NSE SIMCE | ||||||

| Bajo | - | - | - | - | 342 | 60.5 |

| Medio bajo | - | - | - | - | 282 | 59.6 |

| Medio | - | - | - | - | 72 | 50 |

| Medio alto | - | - | - | - | 6 | 50 |

| Alto | - | - | - | - | - | - |

| Selección por habilidad | ||||||

| No | - | - | - | - | 9 | 88.9 |

| Sí | - | - | - | - | 695 | 58.7 |

| Selección económica | ||||||

| No | - | - | - | - | 238 | 62.6 |

| Sí | - | - | - | - | 466 | 57.3 |

| Matrícula (quintiles) | ||||||

| Q1 | - | - | - | - | 141 | 56.7 |

| Q2 | - | - | - | - | 141 | 55.3 |

| Q3 | - | - | - | - | 143 | 65 |

| Q4 | - | - | - | - | 139 | 54 |

| Q5 | - | - | - | - | 140 | 64.3 |

*Los porcentajes de las columnas corresponden a la proporción de establecimientos que sostenidamente agrupa a sus estudiantes entre el total de escuelas que comparten la característica de la fila correspondiente. Por ejemplo, considerando el primer porcentaje de la última columna de la tabla, la interpretación es: del total de establecimientos de educación media de nivel socioeconómico bajo, 60.5% presenta evidencia sostenida en el tiempo de agrupar a sus estudiantes en el primer año.

Nota: EB: escuelas básicas; C: establecimientos completos; EM: liceos de enseñanza media.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información General de Estudiantes (datos de 2008 a 2014).

Tabla 4 Características estructurales y prácticas de selección en escuelas que agrupan sostenidamente a sus estudiantes mediante reordenamiento académico.

| Reordenamiento académico | EB | C | EM | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| N total | % | N total | % | N total | % | |

| NSE SIMCE | ||||||

| Bajo | 126 | 0.8 | 38 | 18.4 | 342 | 53.2 |

| Medio bajo | 521 | 1.2 | 230 | 20 | 282 | 53.9 |

| Medio | 390 | 1 | 409 | 19.8 | 72 | 43.1 |

| Medio alto | 39 | 0 | 360 | 8.3 | 6 | 16.7 |

| Alto | 3 | 33.3 | 240 | 7.1 | - | - |

| Selección por habilidad | ||||||

| No | 665 | 1.5 | 402 | 11.9 | 9 | 22.2 |

| Sí | 418 | 0.5 | 876 | 15.2 | 695 | 52.5 |

| Selección económica | ||||||

| No | 430 | 1.6 | 206 | 18 | 238 | 58.4 |

| Sí | 653 | 0.8 | 1072 | 13.4 | 466 | 48.9 |

| Matrícula (quintiles) | ||||||

| Q1 | 218 | 3.7 | 256 | 5.9 | 141 | 26.2 |

| Q2 | 217 | 0.5 | 257 | 10.5 | 141 | 38.3 |

| Q3 | 215 | 0.9 | 254 | 5.9 | 143 | 48.3 |

| Q4 | 217 | 0.9 | 258 | 14.3 | 139 | 71.2 |

| Q5 | 216 | 3.2 | 253 | 34.4 | 140 | 77.1 |

Nota: EB: escuelas básicas; C: establecimientos completos; EM: liceos de enseñanza media.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información General de Estudiantes (datos de 2008 a 2014).

Tabla 5 Características estructurales y prácticas de selección en escuelas que agrupan sostenidamente a sus estudiantes mediante agrupamiento académico.

| Agrupamiento académico | EB | C | EM | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| N total | % | N total | % | N total | % | |

| NSE SIMCE | ||||||

| Bajo | 126 | 15.1 | 38 | 34.2 | 342 | 27.5 |

| Medio Bajo | 521 | 16.5 | 230 | 45.7 | 282 | 36.9 |

| Medio | 390 | 17.2 | 409 | 41.8 | 72 | 33.3 |

| Medio Alto | 39 | 10.3 | 360 | 37.5 | 6 | 16.7 |

| Alto | 3 | 0 | 240 | 9.6 | - | - |

| Selección por habilidad | ||||||

| No | 665 | 16.1 | 402 | 34.1 | 9 | 22.2 |

| Sí | 418 | 16.5 | 876 | 35.4 | 695 | 31.9 |

| Selección económica | ||||||

| No | 430 | 17.2 | 206 | 42.2 | 238 | 31.1 |

| Sí | 653 | 15.6 | 1072 | 33.6 | 466 | 32.2 |

| Matrícula (quintiles) | ||||||

| Q1 | 218 | 5.5 | 256 | 22.3 | 141 | 15.6 |

| Q2 | 217 | 15.7 | 257 | 30 | 141 | 25.5 |

| Q3 | 215 | 15.8 | 254 | 29.1 | 143 | 30.8 |

| Q4 | 217 | 21.2 | 258 | 39.2 | 139 | 33.8 |

| Q5 | 216 | 23.2 | 253 | 54.6 | 140 | 53.6 |

Nota: EB: escuelas básicas; C: establecimientos completos; EM: liceos de enseñanza media.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información General de Estudiantes (datos de 2008 a 2014).

Como se observa en la Tabla 3, el agrupamiento inicial es más frecuente en establecimientos de menor nivel socioeconómico, considerando que alrededor de 60% de los de estratos bajo y medio-bajo lo hacen sostenidamente, versus 50% de los de medio y medio alto. Aunque se trata de un número muy menor de escuelas, este tipo de agrupamiento es más recurrente en las que no seleccionan previamente (89% lo hace) respecto de habilidad. Además, el agrupamiento inicial es más frecuente en escuelas de tamaño medio (quintil 3, 65% lo hace sostenidamente) y de mayor tamaño (quintil 5, 64% lo realiza).

Los datos de la Tabla 4 muestran que el reordenamiento académico se presenta con mayor frecuencia en establecimientos completos (20%) y de enseñanza media (54%), ambos de nivel medio bajo, y en aquellos de mayor tamaño (34% de los completos y 77% de los de media del quintil 5 lo hacen sostenidamente). Pero, a diferencia del agrupamiento inicial, el reordenamiento académico es levemente más frecuente en establecimientos que sí seleccionan por habilidad.

Finalmente, y de manera contraria a lo que ocurre con los otros dos, el agrupamiento académico de estudiantes nuevos (Tabla 5) no tiene una asociación clara con el nivel socioeconómico de la escuela ni con la forma de realizar los procesos de selección. En cuanto al tamaño de la matrícula, hay una asociación clara para los tres tipos de escuelas, presentándose con mayor frecuencia en las de mayor tamaño (23% en escuelas básicas, 55% en colegios completos y 54% de los de enseñanza media del quintil 5 lo realizan sostenidamente).

Los resultados de las Tablas 3, 4 y 5 ofrecen, al menos, tres importantes interpretaciones. La primera reafirma algunas características que han sido asociadas con el uso de mecanismos de manejo de la heterogeneidad académica por estudios anteriores en el país (Treviño, Valenzuela y Villalobos, 2014; Treviño, Valenzuela y Villalobos, 2016), sobre todo en cuanto al efecto del tamaño de las escuelas, que está relacionado con el uso de los tres mecanismos de agrupamiento analizados, y la prevalencia de estas prácticas en establecimientos con estudiantes de familias más vulnerables, que está altamente asociado con dos de los tres mecanismos (agrupamiento inicial y reordenamiento académico). A diferencia de estas tendencias, los datos no son claros en mostrar una asociación entre el uso de mecanismos de agrupamiento con la presencia/ausencia de políticas de selección, tal como lo ha demostrado la experiencia internacional (Chmielewski, 2014), dando cuenta, así, de procesos no lineales de relación entre el control externo y el manejo interno de la heterogeneidad que realiza la escuela. En tercer término, y relacionado con lo anterior, los datos sugieren que los mecanismos de agrupamiento operan con base en incentivos de naturaleza distinta, ya que, al menos en parte, se diferencian según algunos rasgos o características de las escuelas, quedando aún abierta la pregunta de si esta práctica está motivada por situaciones contingentes a las que se enfrentan los establecimientos.

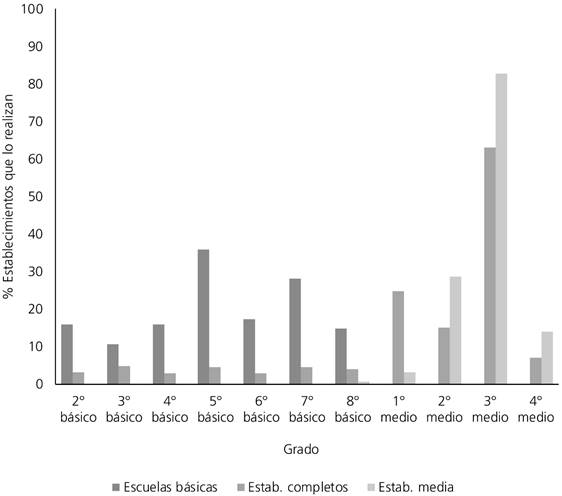

Finalmente, es interesante analizar el momento del ciclo escolar en que se desarrollan con mayor frecuencia las distintas prácticas de agrupamiento por habilidad. Es de esperar que ciertas condiciones estructurales del sistema escolar chileno motiven su aumento. Los resultados de este análisis se presentan en las Figuras 1 y 2, que describen el porcentaje de establecimientos que realizan reordenamiento y agrupamiento académico6 en cada grado durante 2014, considerando solo aquellos que presentan evidencia de uso permanente de estas prácticas en ese año y que corresponden a 765 establecimientos con reordenamiento académico (75 de básica, 290 completos y 400 de media) y 1358 que realizan agrupamiento académico (419 de básica, 630 completos y 309 de media).

Como se observa en la Figura 1, 36% de las escuelas básicas que realiza reordenamiento lo hace en el quinto año y 28% en séptimo, el resto de grados son escenarios menos frecuentes para esta práctica. Por su parte, para los establecimientos completos es poco frecuente hacerlo en educación básica (26%). En contraste, en el paso de la enseñanza básica a la media aumenta considerablemente el porcentaje de establecimientos que aplica esta práctica, especialmente en tercero medio, donde 63% de los completos y 83% de los de enseñanza media que lo hace, lo llevan a cabo. Esto, posiblemente a partir de la reorganización en torno a la diferenciación curricular de los estudiantes en planes científico-humanistas y especialidades técnico-profesionales.

Por su parte, en la Figura 2 no se evidencia un grado de la educación básica en que se realice más habitualmente el agrupamiento académico respecto de otros, tanto en establecimientos de básica como en los completos. En el nivel medio, en tanto, se observa un alza en la frecuencia de este tipo de prácticas por cada grado. Durante primero medio, 41% de los completos y 33% de los de media lo hace en este grado, probablemente debido al alto flujo de estudiantes entre establecimientos que se produce en este nivel y que genera mayores posibilidades (o necesidades) de manejar la diversidad académica de los alumnos. De ahí en adelante, esta práctica se vuelve cada vez menos frecuente entre los establecimientos completos, y aumenta en los de media, en donde 46 y 44% lo hace en segundo y tercero medios, respectivamente.

Estos resultados dan cuenta de que durante la enseñanza básica prácticamente no existen momentos que susciten un reacomodo importante por parte de los colegios en términos de sus estudiantes en las distintas aulas. Tanto el reordenamiento como el agrupamiento académico son acciones poco frecuentes y constantes en todos los grados, salvo leves incrementos durante quinto y séptimo. Por el contrario, el cambio de ciclo supone una oportunidad para reorganizar la disposición de los cursos que es aprovechada por los colegios completos, sobre todo en términos del agrupamiento académico, y para el reordenamiento en los escasos liceos de enseñanza media que ofrecen desde séptimo básico.

Este fenómeno podría explicarse por la estructura del sistema escolar chileno, que obliga a buena parte de quienes terminan la enseñanza básica a cursar el siguiente ciclo en otro establecimiento (Hernández y Raczynski, 2015), especialmente en la educación municipal, permitiendo a las escuelas que reciben a estos estudiantes reorganizarse en función del incremento de la matrícula. Por su parte, tercero medio es un año de especial importancia para el reordenamiento académico. La elección de especialidades técnicas en establecimientos que ofrecen esta modalidad, o la reorganización de cursos más especializados en ciertas asignaturas -muy común en escuelas científico-humanistas- podrían estar explicando este fenómeno. No obstante, las diferencias académicas que, a la luz de los datos, suscita esta reorganización podrían estar dando cuenta de que este proceso no es solamente reflejo de decisiones individuales de los estudiantes.

Conclusiones

En términos genéricos, el estudio entrega evidencia adicional para comprender los procesos de manejo de la heterogeneidad al interior de los establecimientos chilenos. Así, los resultados muestran que las escuelas utilizan múltiples técnicas de agrupamiento o segregación interna, las que no se agotan necesariamente en el agrupamiento académico en el primer año que ofrece enseñanza la escuela. Además, la evidencia es clara en mostrar que tanto la composición curricular del establecimiento (los niveles que atiende), sus características socioeconómicas y su proyecto educativo son elementos que inciden en que realice con mayor (o menor) frecuencia este tipo de prácticas de manejo de la heterogeneidad. Finalmente, el estudio da cuenta de que las prácticas de agrupamiento afectan en mayor medida a los estudiantes que se integran a la escuela antes que los que ya pertenecen a la comunidad escolar, añadiendo información sobre los posibles efectos del cambio de escuela en el sistema escolar chileno.

Estos resultados arrojan luces al debate sobre la desigualdad, la inequidad y la segregación educativa en Chile. Revelan que el agrupamiento por habilidad es un fenómeno relevante en el sistema escolar, dada su magnitud y las características de los establecimientos que lo realizan. A pesar de esto, hasta la fecha no existente ninguna normativa, política o programa orientado a fomentar prácticas inclusivas en la escuela, reflejando un vacío de política pública respecto de esta materia. De esta manera, parece relevante pensar la temática de la segregación educativa desde una mirada integrada entre el nivel macro de las políticas públicas y el micro de las prácticas de gestión de la heterogeneidad por parte del establecimiento escolar como, por ejemplo, lo ha desarrollado el campo de la sociología a través de la transición analítica macro-micro-macro (Noguera, 2010; Hedström y Swedberg, 1998). Esto cobra especial relevancia en el actual contexto sociopolítico del país, marcado por una serie de reformas estructurales al sistema educativo que, vistas en conjunto, han buscado aumentar la mixtura social, promover la diversidad social y académica en las escuelas y potenciar la educación pública (Valenzuela y Montecinos, 2017).

Esto implica pensar tanto políticas públicas como procesos de investigación académica que puedan hacerse cargo de este desafío. Desde la perspectiva de las políticas públicas, es fundamental desarrollar conjuntamente procesos de innovación pedagógica, formación docente, organización curricular, diseño de programas, generación de política educativa y cambio legislativo, buscando impactar, al mismo tiempo, en la reducción de brechas educativas que existen en los estudiantes tanto entre como al interior de los establecimientos. Por otra parte, desde la perspectiva de la investigación académica, se requiere entender los razonamientos que motivan las distintas prácticas de agrupamiento y el conocimiento de las prácticas organizacionales y curriculares que se ven implicadas en estos procesos.

De modo hipotético, creemos que el desarrollo de estos mecanismos podría explicarse por, cuando menos, tres elementos. En primer lugar, Chile ha desarrollado un sistema de rendición de cuentas de altas consecuencias, donde los resultados (especialmente aquellos basados en tests estandarizados) podrían generar presiones a los establecimientos para desarrollar prácticas que, en teoría, podrían maximizar las posibilidades de desempeño medio de la escuela, en línea con lo sugerido por otros estudios del área (Falabella, 2014).

En segundo término, la estructura del sistema escolar chileno, fuertemente orientado por lógicas de competencia (Bellei, 2015), podría presionar a las escuelas para ofrecer distintas alternativas educativas para distintos “públicos”, como una forma de especializar su mercado potencial; por ejemplo, cursos con orientación más académica o con un enfoque más disciplinar podría estar explicado por la necesidad de la escuela de “competir” por la matrícula con un rango mayor de establecimientos.

Finalmente, es posible que el agrupamiento por habilidad académica se desarrolle como una consecuencia de la concepción de justicia y mérito existente entre los actores escolares (especialmente directivos y profesores). De esta manera, la utilización de mecanismos de manejo de la heterogeneidad podría estar reflejando concepciones ideológico-valóricas de las escuelas, que validan y promueven la diferenciación de oportunidades académicas de acuerdo con las habilidades y el esfuerzo puesto por los estudiantes y sus familias durante su ciclo escolar, aspecto que ha sido remarcado por recientes investigaciones (Araujo y Martucelli, 2015). Comprobar y complementar estas hipótesis es, evidentemente, uno de los mayores desafíos de la investigación académica del área.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)