Debates recientes en torno al cambio social indican que, en la actualidad, una fuerte sensación de incertidumbre recubre a las sociedades contemporáneas (Beck, 1998; Bauman, 1996; Giddens, 1997; Archer, 2000). Una especie de nube de dudas, temores y riesgos envolvería a los individuos que, diariamente y con escasa eficiencia, deben lidiar con los avatares de su existencia. Dos grandes procesos, a la vez, remitirían a este aumento generalizado de incertidumbre: el incremento de la complejidad, la diferenciación y la individualización social, por un lado, y las transformaciones provenientes de la globalización, la internacionalización de la economía y los patrones en el modelo de acumulación, por el otro. Lo mencionado habría derivado en cambios en los estilos de vida, en las relaciones familiares, en los mercados de trabajo y, en general, en una apertura de posibilidades y opciones habilitantes de una agencia más crítica, reflexiva y responsable de sí misma, alejada de la tradición, del paternalismo estatal y de la confianza en las instituciones clásicas de protección social (Taylor-Gooby, 2005; Zinn, 2006; Mancini, 2017).

Dichos argumentos sugieren, además, que las percepciones de incertidumbre son generalizadas, que no se encontrarían ligadas a problemáticas concretas, sino a una suerte de transformación globalizada de la vida social, más allá de diferencias institucionales o culturales o más acá de expectativas, deseos o pulsiones.

Si bien la discusión sobre cambios sociales, individualización y nuevos riesgos es prominente en la sociología contemporánea y ha sido ampliamente debatida en los últimos años, ciertas concatenaciones observables han quedado suspendidas (Goldthorpe, 2002; Skeggs, 2004; Brannen & Nilsen, 2005; Mythen, 2005; De Beer, 2007; Nollman & Strasser, 2007). Este artículo pretende contribuir a dicho debate, sometiendo a la evidencia empírica hipótesis escasamente “corroboradas” por la sociología del riesgo. Habría, en dichos términos, tres grandes postulados que pretenden someterse a la consideración empírica(Taylor-Gooby, 2005):

Existe una percepción de incertidumbre generalizada y extendida, con relativa independencia de la seguridad de circunstancias personales. Dicha percepción se generaliza en la medida en que no es afín a motivos concretos de preocupación, sino que responde a una percepción global de las condiciones y formas de vida contemporáneas. En cuanto tal, se debería esperar no sólo una percepción relativamente alta de incertidumbre, sino también que dicha valoración no se relacionara con problemas específicos de la vida cotidiana ni con condiciones de vida particulares.

Este reconocimiento generalizado hacia una mayor incertidumbre estaría relacionado con los nuevos procesos de reflexividad e individualización social que, a la vez, se vincularían con un pensamiento más crítico acerca de las formas tradicionales de vida, con altos niveles de confianza activa en el self, y con el reconocimiento de que los individuos deben asumir la responsabilidad de sus decisiones.

Al estar directamente relacionadas con los nuevos procesos de individualización social, estas percepciones de incertidumbre irían más allá de las divisiones sociales clásicas. Si bien problemas específicos o riesgos particulares continúan relacionándose con desigualdades estructurales, las percepciones de incertidumbre no mostrarían el mismo patrón de vinculación, en la medida en que éstas se experimentarían de manera más generalizada en “toda” la sociedad.

Bajo estas premisas, el objetivo del estudio es analizar el vínculo entre incertidumbre, individualización y desigualdad social, con el fin de responder estos tres interrogantes nodales de la sociología contemporánea del riesgo: 1) Hasta qué punto hay una percepción generalizada de incertidumbre; 2) hasta dónde dichas percepciones se encuentran relacionadas con procesos de individualización y con ciertos grados de reflexividad, y 3) cómo se vinculan estos nuevos procesos con las desigualdades sociales clásicas, propias de la “primera” modernidad.

La principal hipótesis indica que -contrariamente a lo que sostienen estos debates actuales- ni el cambio social ni la globalización tienen un efecto homogéneo en las percepciones de incertidumbre (Taylor-Gooby & Zinn, 2007). Tal como se evidenciará a continuación, dichas percepciones no sólo están permeadas por las características de los contextos sociales, sino que su intensidad se encuentra modulada, al menos, por tres ejes de desigualdad social: la que imprime el género, la etapa del curso de vida y el origen social de los individuos. En otros términos, si bien el proceso de individualización social puede ser universal, las experiencias de este proceso resultan profundamente heterogéneas (Mythen, 2005).

Para responder las preguntas de investigación, el artículo se estructura como sigue. En la primera sección se discuten las hipótesis de trabajo enmarcadas en postulados teóricos más generales. En la segunda se describen el contexto de estudio, los datos y los principales métodos de análisis. En la tercera parte se presentan los principales hallazgos y resultados obtenidos. En las consideraciones finales se indican algunas reflexiones sobre dichos hallazgos.

Hipótesis y postulados teóricos generales

En el plano del debate teórico la preocupación central de la sociología contemporánea del riesgo se ha expresado al poner en duda no sólo algunas premisas meta-comprensivas de la modernidad, sino también sostenes teóricos del desarrollo social, de la capacidad reguladora de la sociedad industrial, de la división de clases y la estratificación social, de los procesos de racionalización y aun del ideal de emancipación que subyace a la política democrática, a los sistemas económicos y a la ciencia o el conocimiento (Mancini, 2018). En el plano empírico es la infinidad de cambios económicos, institucionales y culturales la que cuestiona estas posibilidades comprensivas de lo social (Taylor-Gooby, 2005). De allí que los debates actuales sobre riesgos resuelvan esta “paradoja de la desilusión” a través de un denominador común del cambio social: la transfiguración de la modernidad en una nueva etapa en la que la proliferación de incertidumbre se relacionaría con tres procesos entrelazados: la destradicionalización, la reflexividad y la individualización social.

El proceso de destradicionalización refiere, sintéticamente, a la pérdida de centralidad de los marcos normativos clásicos (autoridad, ciencia, Estado, familia) para regular comportamientos, actitudes, interacciones o relaciones sociales (De Beer, 2007). Esta pérdida de referencias institucionalizadas para el actuar se compensaría, a la vez, con la reivindicación de una agencia reflexiva como engranaje subjetivo aspiracional del cambio que, entre otras cosas, exige racionalidad, deliberación, compromiso y una altísima confianza activa en el yo. Como bien lo establece Savage (2000), la reflexividad supone un individuo que vive, biográficamente, la complejidad y diversidad de las relaciones sociales que lo rodean. En un contexto, entonces, de pérdida gradual de adhesión a las instituciones tradicionales, compensadas a la vez por agencias más críticas de sí mismas, el proceso de individualización social deviene la respuesta lógicamente esperada para comprender el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Los procesos actuales de individualización, en ese sentido, socavarían y disolverían las viejas limitaciones que ataban a las personas a ciertos estilos de vida y abrirían muchos dominios de la vida a la elección personal (Howard, 2007). Como resultado, estaríamos frente a una especie de compulsión a la decisión: la apertura de opciones exige la responsabilidad de seleccionar entre una multiplicidad de medios disponibles para el manejo de la incertidumbre y el riesgo. Se trata de un proceso institucionalizado que implica una presión creciente hacia estilos de vida reflexivos donde, tanto el significado de las biografías como el de la identidad, deben ser “descubiertos” individualmente (Beck, 1998). La carga que suponen los nuevos riesgos sociales migraría, así, desde la jurisdicción de las instituciones colectivas a la esfera individualizada de la toma de decisiones mediante la negociación de cada uno con su propia historia (Mythen, 2005). De allí que, si bien la individualización todavía “compite” con la experiencia de clase, lo que antes era una biografía “atribuida” ahora se esté transformando en una biografía reflexiva que depende, sobre todo, de decisiones y elecciones individuales (Goldthorpe, 2002). En palabras de Atkinson (2010), estaríamos frente a la proliferación cósmica de opciones y deliberaciones individuales, sin importar demasiado a qué categoría sociológica uno pertenezca.

En síntesis, según los postulados principales de la sociología del riesgo, las percepciones generalizadas de incertidumbre estarían directamente vinculadas con un aumento en las opciones de estilos de vida, la fragmentación de las experiencias culturales, una proliferación novedosa de riesgos sociales, una mayor responsabilidad y rendición de cuentas a uno mismo, el socavamiento de las identidades de clase, el desarraigo social y el desarrollo de biografías diversas y ciertamente más reflexivas (Mythen, 2005). Es evidente que estas concatenaciones analíticas se encontrarían empírica y contingentemente entrelazadas, y admitirían visiones singulares sobre cada una de las sociedades donde se producen.

Hipótesis 1: Percepciones generalizadas de incertidumbre

Una de las principales debilidades del argumento sobre la relativa homogeneidad del cambio social y el crecimiento indiscriminado de la incertidumbre es el problema de universalizar lo que, en realidad, le podría estar sucediendo a un grupo social específico, en particular, a las clases medias de determinados contextos sociales (Savage, 2000). En esa misma línea, Skeggs (2004) cuestiona el universalismo de los postulados del riesgo, y reconoce la intensificación de las desigualdades sociales a través del impacto de la individualización social: al menos en las sociedades más desarrolladas es la clase media (y no la trabajadora) la que ha podido “beneficiarse” de la individualización y la reflexividad del self. El resultado es, entonces, no sólo una intensificación de las ventajas de los ya favorecidos sobre el resto de los grupos sociales, sino que esta atribución a procesos sociales relativamente universales de la sociología del riesgo ha contribuido a la “relegitimación” y justificación de las percepciones de riesgo de grupos sociales con mayores ventajas específicas (Savage, 2000; Skeggs, 2004). En ese sentido, las críticas más duras hacia la “universalización” de la incertidumbre se relacionan con el desvío de atención que ha producido sobre las raíces materiales y estructurales de la desigualdad social y la consecuente proliferación de visiones psicologizadas de las distinciones de clase, reemplazadas ahora por cualidades y responsabilidades individuales (Gillies, 2005).

Hipótesis 2: Vínculo entre percepción de incertidumbre, reflexividad e individualización social

La mayor reflexividad que exigiría la individualización, lejos de entenderse como un fenómeno subjetivo relacionado con determinadas actitudes o percepciones individuales, supone en realidad un proceso estructural que transfigura situaciones de vida, tanto materiales como subjetivas (Atkinson, 2007). En ese sentido, esta segunda hipótesis cuestiona hasta qué punto la percepción de incertidumbre “proviene” de los nuevos anclajes de sentido crítico que establecemos con el mundo, con el otro, con uno mismo o, en cambio, se encuentra más vinculada con preocupaciones cotidianas, inmediatas, que poco tienen que ver con orientaciones valorativas más generales. En otros términos, lo que cuestiona este segundo argumento es qué tan presente o ausente se encuentra el individuo reflexivo que, liberado de sus condiciones de existencia, asume esta percepción generalizada de incertidumbre (Atkinson, 2010).

Hipótesis 3: Vínculo entre percepción de incertidumbre, individualización y desigualdad social

Una de las principales respuestas empíricas a los postulados de la sociología del riesgo la han aportado los estudios contemporáneos sobre clases sociales. Diversas investigaciones de los últimos años han puesto de relieve cómo, en realidad, la individualización supone, más que una negación, una manifestación novedosa de la desigualdad social (Curran, 2018; Scott, 2002; Mythen, 2005; Atkinson, 2010; Savage, 2000; Skeggs, 2004; Furlong & Cartmel, 2007; Tulloch & Lupton, 2003; Bennett et al., 2009). El denominador común de estos análisis es que, si bien resulta plausible un incremento en los procesos de individualización social, es poco probable que implique la disolución de las categorías sociales como fuerza determinante no sólo de las condiciones materiales de vida, sino también de las propias experiencias respecto del riesgo (Atkinson, 2007, 2010): “todos” podemos percibir el riesgo del desempleo, pero de ello no se deriva, en primer lugar, que todos quedemos desempleados y, en segundo lugar, que de hacerlo, compartamos las mismas consecuencias (Mythen, 2005). Más que la negación conservadora de que se está produciendo un cambio social, se trata de advertir que los nuevos procesos de individualización pueden reproducir viejas desigualdades, incluidas aquellas que se dirimen en la arena de las percepciones y las subjetividades (Atkinson, 2010).

Datos y métodos

¿Cuáles son, concretamente, las especificidades de nuestro caso de estudio que permitirían desafiar los principales supuestos del riesgo, esgrimidos en la sección anterior? Monterrey constituye, en ese sentido, un caso de estudio crítico (Flyvbjerg, 2003): condensa muchas de las características de la “sociedad de riesgo” (por ende, se esperaría observar allí altos niveles de incertidumbre y de individualización social, por ejemplo) y, al mismo tiempo, constituye un típico contexto de modernidad clásica (donde las distinciones sociales prevalecen en su máxima expresión). Se trata de una de las ciudades del país con mayor desarrollo económico, más capacidad de consumo y vínculos muy estrechos con Estados Unidos, tanto desde la perspectiva socioeconómica como cultural. Con una economía hipermodernizada, inserta plenamente en los procesos de globalización, una de las tasas más altas de participación femenina del país y niveles educativos de la población por encima del promedio nacional, es también una sociedad con patrones culturales relativamente tradicionales y conservadores, sobre todo entre sus clases medias. Por otro lado, Monterrey sigue siendo una sociedad industrial, manufacturera, donde la figura del empleo asalariado formal, fabril, por periodos prolongados de la vida, continúa fungiendo como horizonte normativo de la clase trabajadora. Además, con una élite económica profundamente endogámica, sus niveles de movilidad social son bajos y la estructura social de la ciudad se caracteriza por la polarización y la desigualdad. Cuando, a partir de la crisis de la década de 1980, en Monterrey (como en el resto del país y de América Latina) se fractura el esquema histórico de protecciones sociales provenientes de la matriz Estado-céntrica, comienza a gestarse un proceso de pauperización de las clases medias y los sectores populares: ya no había trabajo de por vida, ya no se contrataba a familiares en la industria, ya no se disponía de centros de salud ni de escuelas para los hijos, otrora garantizados por la pertenencia a la fábrica; por lo tanto, ya no se contaba con fórmulas tan claras para asegurar el bienestar social. Ahora sí, cada uno debía hacerse cargo de su propia biografía.

En este contexto de transformación social de la ciudad se levanta, en 2011, la Encuesta sobre Inseguridad Laboral de Monterrey (ENSIL, 2011), con un tamaño de muestra de 1 200 personas de 18 años y más, mediante un cuestionario estructurado de 19 módulos que, en conjunto, intentaron desentramar las diferentes dimensiones de los nuevos riesgos sociales.

Con base en estos datos, para corroborar la primera hipótesis (percepción generalizada de incertidumbre) se utilizaron dos tipos de variables: 1) Percepciones generales sobre la incertidumbre y la posibilidad de controlar diversos acontecimientos de la vida, y 2) percepciones sobre problemas, miedos y riesgos específicos.

2 Con el primer grupo de variables se construyó un índice que asume valores de cero a uno, donde cero indica una mayor percepción de control, y uno, la percepción máxima de incertidumbre (con media .36).

Para la segunda hipótesis (vínculo entre incertidumbre, individualización y reflexividad) se consideraron diversas variables relacionadas con cuatro dimensiones operativas del proceso de individualización social que, en conjunto, miden el grado en que los individuos incorporan ciertos medios sociales para lidiar con las percepciones de incertidumbre:

Nivel de individualización en la gestión de riesgos: este índice está compuesto por cuatro variables que miden actitudes con respecto a la gestión individual o colectiva de determinados riesgos sociales (desempleo, salud y vejez).3 El índice asume valores de cero a uno, donde cero indica la preferencia por formas más colectivas de gestión de los riesgos (desde la familia hasta el gobierno), y uno expresa la preferencia por formas más individualizadas de su manejo y administración (con media .68).

Nivel de individualización en la resolución de conflictos: índice compuesto por cuatro variables que miden actitudes más clásicas o individuales para resolver conflictos sociales.4 Asume valores de cero a uno, donde cero indica la mayor preferencia por acciones colectivas, y uno expresa la preferencia máxima por formas individuales de resolución de conflictos (con media .55).

Nivel de destradicionalización social: índice compuesto por variables que miden la preferencia general por valores más tradicionales o modernos en diferentes aspectos de la vida cotidiana: el sentido de la autoridad, la obediencia o el nivel de conservadurismo.5 Asume valores de cero a uno, donde cero indica la preferencia máxima por valores tradicionales, y uno expresa la mayor preferencia por valores modernos (con media .63).

Nivel de satisfacción con el cambio social: este índice está compuesto por tres variables que miden el grado de satisfacción respecto a cambios ocurridos en los últimos tiempos debido, especialmente, al proceso globalizador: transitar por diversos trabajos a lo largo de la vida, la centralidad del trabajo en la generación de identidades o la posibilidad de no trabajar y dedicarse a otras actividades.6 Asume un valor de cero a uno, donde cero indica el rechazo máximo a estas transformaciones sociales, y uno indica la mayor preferencia por estos cambios (con media .42).

Para la tercera hipótesis (vínculo entre incertidumbre y desigualdad social) se consideraron las variables anteriores en función de distinciones sociales clásicas: sexo, edad, clase social, nivel educativo, ocupación, entre otras.

Como puede apreciarse, con excepción de las variables sociodemográficas, el resto de los indicadores corresponde a la llamada dimensión subjetiva de los riesgos sociales, que comprende tanto percepciones como actitudes y valores individuales (Zinn, 2006; Taylor-Gooby & Zinn, 2007; Mancini, 2017).

La figura 1 indica tanto el vínculo de las variables explicativas con la variable dependiente como la dirección de cada uno de los indicadores utilizados en la investigación. Tal como se observa, habría dos grandes grupos de variables explicativas: aquéllas correspondientes a la individualización social por un lado, y las vinculadas con los tres ejes de desigualdad, por el otro. Respecto de estos ejes, las variables asociadas al género, la etapa de curso de vida y la clase social no sólo tendrían efectos directos sobre las percepciones de incertidumbre, sino que también ejercerían cierta influencia sobre las diferentes dimensiones de la individualización social (actitudes y valores). Por su parte, dentro de este eje, mientras que valores y actitudes ejercen un determinado efecto sobre las percepciones de incertidumbre, los valores también ejercerían cierta influencia sobre las propias actitudes vinculadas a la individualización social (Zinn, 2006; Taylor-Gooby & Zinn, 2007; Taylor-Gooby, 2005).

Resultados de investigación y análisis

Hipótesis 1: Percepciones generalizadas de incertidumbre

El cuadro 1 muestra los niveles de percepciones de incertidumbre junto con otras de aversión al riesgo. El primer dato de interés refiere a que el grado de incertidumbre dependería, en principio, del dominio de observación que ésta suponga. Si se mide mediante la capacidad de control individual sobre acontecimientos vitales resulta ciertamente baja: la mayoría de los entrevistados asume muchísimo control sobre su vida. Sin embargo, si consideramos la planificación a futuro (en la medida en que resultaría difícil proyectar a largo plazo en contextos inciertos), la percepción es mucho más alta y la mayoría de los entrevistados no sólo prefiere adaptarse a los acontecimientos antes que hacer planes hacia adelante, sino que también piensa más en lo que tiene que hacer al día siguiente que en lo que vaya a hacer en los próximos años.

Cuadro 1 Percepciones de incertidumbre y aversión al riesgo, Monterrey, México, 2011

| Incertidumbre para controlar la vida | |

| 1. En términos generales, ¿qué tanto control cree usted que tiene sobre su vida | |

| % | |

| Mucho control | 44.5 |

| Algo de control | 51.6 |

| Poco control | 3.1 |

| Nada de control | .3 |

| Incertidumbre para planificar el futuro | |

| 1. En general, ¿qué cree usted que sea mejor? | % |

| Adaptarse a los acontecimientos | 65.0 |

| Planear la vida | 33.9 |

| 2. En general, ¿usted en qué piensa más...? | % |

| En las obligaciones que tiene que cumplir mañana | 79.7 |

| En lo que va a hacer dentro de cinco años | 13.0 |

| 3. En términos generales, ¿qué tanto piensa en el día de mañana, diría... cómo va a financiar su vejez | % |

| Piensa mucho en ello | 9.9 |

| Piensa algo en ello | 44.4 |

| Piensa poco en ello | 21.6 |

| No piensa en ello | 23.6 |

| Aversión al riesgo | |

| 1. ¿Si pudiera elegir, qué preferiría...? | % |

| Realizar el mismo trabajo toda su vida aunque sea aburrido y rutinario, le garantiza un buen salario hasta su vejez | 68.0 |

| Ir cambiando de trabajos a medida que se aburre del que tiene, aunque corra elriesgo de no tener garantizado un buen pasar | 21.3 |

| 2. ¿Usted qué preferiría...? | % |

| Tener un trabajo seguro, aunque no pueda progresar | 58.1 |

| Tener un trabajo en donde pueda progresar, aunque no sea seguro | 27.1 |

| 3. Imagínese que le avisan que dentro de un año su empresa o negocio cerrará, ¿usted qué haría un año antes...? | % |

| Comienza a buscar trabajo u organizar otra actividad lo antes posible y cuidando todos los detalles | 68.1 |

| Intenta hacer algunos planes, pero dejando que las cosas se acomoden solas | 21.2 |

| Prefiere resolver los problemas en el momento en que se presenten | 9.3 |

| Control sobre posibles riesgos | |

| 1. ¿Qué tanto control tiene sobre su trabajo, diría...? | % |

| Mucho control | 40.7 |

| Algo de control | 42.0 |

| Poco control | 13.7 |

| Nada de control | 3.2 |

| 2. De lo que usted ve en su trabajo, ¿qué tan fácil o difícil es que pueda perder su trabajo | % |

| Muy difícil | 18.0 |

| Algo difícil | 55.7 |

| Algo fácil | 12.7 |

| Muy fácil | 1.9 |

| Ni tan fácil, ni tan difícil (esp.) | 9.5 |

| 3. ¿Cuánto tiempo más cree que usted permanecerá en su trabajo actual? | % |

| Menos de un año | 3.4 |

| De uno a dos años | 11.0 |

| De tres a cuatro años | 4.0 |

| Cinco o más años | 44.4 |

| No sabe | 33.5 |

| 4. ¿Ha pensado o no ha pensado qué tipo de diría que está en...? trabajo estará haciendo de aquí en cinco años, | % |

| El mismo trabajo que ahora | 45.2 |

| Un trabajo mejor | 33.5 |

| Un trabajo igual pero en otra parte | 2.0 |

| Un trabajo no tan bueno | .0 |

| No lo he pensado | 17.2 |

Fuente: Elaboración propia con base en ENSIL 2011.

Allí se encuentra entonces la primera paradoja: las personas pueden combinar un alto grado de incertidumbre en ciertos aspectos de su vida, especialmente aquellos relacionados con atribuciones externas (“acontecimientos”), con bajos niveles en otros, sobre todo cuando se trata de atribuciones internas (“el control sobre mi vida”) (Nollman & Strasser, 2007). En principio, estos resultados permitirían matizar no sólo la hipótesis de percepciones generalizadas de incertidumbre, sino el propio significado que le otorgan los entrevistados: la incertidumbre como acontecimiento externo que puede trastocar las posibilidades de planificación (alta), o como un atributo individual asociado a la capacidad del self para llevar adelante su biografía (baja). En parte, esta paradoja hace referencia, precisamente, a un contexto de mayor individualización social: las personas atribuyen sus comportamientos más a sí mismos que a factores externos, y perciben que tienen el control de sus propias decisiones y, al mismo tiempo, reconocen la imposibilidad de hacerse cargo de lo que provenga de “afuera”, como una especie de disociación subjetiva entre “mi vida” y “el mundo” (Nollman & Strasser, 2007). En cualquier caso, no deja de resultar dramático que la percepción de incertidumbre, cuando se manifiesta, lo haga como la imposibilidad de planificar a futuro: 80% de los entrevistados considera que es mejor adaptarse al día a día antes que proyectar planes a largo plazo.

El segundo dato de interés radica en las percepciones relacionadas con la aversión al riesgo. Este grupo de percepciones puede distinguirse en dos grandes dimensiones: rechazo al riesgo y confianza en uno mismo para controlarlo. En todos los casos, la aversión al riesgo resulta muy alta y generalizada: se prefiere el mismo trabajo toda la vida, aburrido pero estable; un empleo seguro, aunque no se pueda progresar en él; una planificación detallada ante la posibilidad de desempleo, lo que se combina, a la vez, con una altísima confianza en el self respecto de diversos dominios de vida: el control sobre el trabajo, la facilidad para encontrar empleo, la posibilidad de estar mejor en el futuro. Allí radicaría, entonces, una segunda paradoja: la combinación de una alta percepción de autoconfianza para controlar diversos aspectos de la vida con un rechazo contundente a perseguir, preferir o buscar posibles situaciones de riesgo. Es decir, la confianza en el self no se traslada, automáticamente, a la invocación del riesgo. Tomados en conjunto, estos primeros resultados representan una fórmula ambivalente típica de las nuevas sociedades de riesgo: percepciones generalizadas de incertidumbre cuando se trata de proyección a futuro, un enorme rechazo a vivir y convivir con el riesgo y, al mismo tiempo, una altísima confianza en uno mismo para controlarlo.

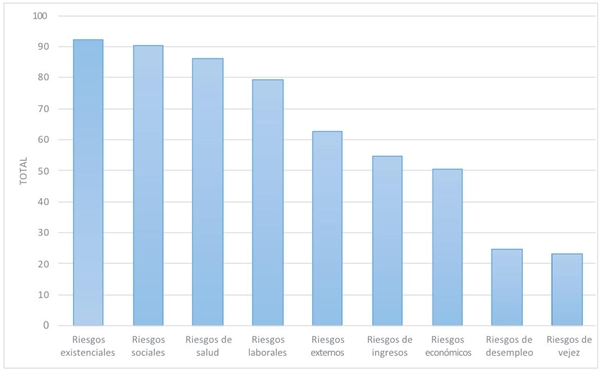

La siguiente gráfica (1) muestra la proporción de individuos preocupados por diferentes aspectos de la vida. Se han agrupado diversas problemáticas cotidianas en diferentes categorías de riesgos, según el dominio de vida al que hacen referencia. Así, el grupo de “riesgos existenciales” abarca aquellos temores relacionados con aspectos no sólo individuales sino subjetivos y personalísimos: miedo a la soledad, a la locura, al abandono, a la muerte, a la infelicidad, al desamor. Los “sociales” incluyen riesgos vinculados, especialmente, con la inseguridad pública. Los “riesgos de salud” comprenden tanto los temores a la enfermedad personal como al padecimiento físico de familiares o personas cercanas. Los “riesgos laborales” refieren a cuestiones relacionadas con la precariedad y la inestabilidad laboral. El grupo de “riesgos externos” contiene temores vinculados con el peligro exterior, especialmente, riesgos naturales como los terremotos o las inundaciones. Los “riesgos de ingresos” aluden al temor de no tener suficiente dinero para alimentarse, para cubrir gastos de salud, para vestirse o para mantener a la familia. En cambio, los “riesgos económicos” refieren a temores relacionados con el mercado, el desempleo, la devaluación o medidas de política económica. Finalmente, los “riesgos de vejez” se vinculan tanto con la sobrevivencia material en el futuro como con las enfermedades propias de dicha etapa del curso de vida (demencia, pérdida de memoria, entre otros).

Fuente: Elaboración propia con base en ENSIL 2011.

Gráfica 1 Percepciones de riesgo según tipo de riesgo,Monterrey, México, 2011.

Lo primero que indica la gráfica es la gran dispersión y heterogeneidad que presenta la percepción de riesgos sociales: los entrevistados padecen y perciben una gran variedad de temores en niveles muy altos. Sin embargo, más que un predominio de riesgos laborales, de ingreso, en fin, de riesgos materiales, sobresalen preocupaciones subjetivas, personalísimas, aquellas relacionadas precisamente con una percepción más individualizada y reflexiva de la biografía: si más de 90% manifiesta algún tipo de riesgo existencial, sólo 23% percibe temores relacionados con la vejez, por ejemplo. En efecto, algunas de las menciones respecto de los riesgos existenciales hacen referencia al miedo a la falta de contención, a arriesgarse por algo y que no suceda, a la inquietud, a la maldad, al fracaso, el miedo a equivocarse, a la flaqueza, a ser desafortunado. Los datos parecerían indicar que el predominio de preocupaciones actuales se encuentra más relacionado con eventos privados, individualizados, que con inseguridades materiales o colectivas.

Estos resultados también dan cuenta de cierta separación entre un cálculo objetivo de probabilidades y la intensidad subjetiva del posible daño: genera mayor miedo lo más “grave”, no necesariamente lo más probable. Los entrevistados estarían expresando, así, una conocida fórmula sociológica de inmunidad subjetiva frente a los riesgos (Douglas, 1996). Es más probable que me quede sin empleo el próximo mes que la caída del avión al que me subiré mañana. Subjetivamente, el segundo riesgo es el que “importa”; no sólo porque es el más grave sino también porque es importante, biográficamente, blindarse, inmunizarse emocionalmente, contra el riesgo más probable, es decir, el desempleo.

En el cuadro 2 se muestra la distribución de estas mismas percepciones según diversas categorías sociales: sexo, edad, origen social, nivel de escolaridad, ingresos y tipo de ocupación de las personas entrevistadas. Como puede apreciarse, los riesgos existenciales y aquellos relacionados con la salud no presentan diferencias significativas entre los diversos grupos poblacionales. Parecería que, efectivamente, este tipo de temores biográficos, subjetivos, individualizados, resultan más transversales o “democráticos” en la medida en que no sólo se muestran como los más altos, sino que tampoco distinguen diferencias de clase, de género o de edad. En cambio, en el resto de los casos, es decir, riesgos económicos, laborales, ambientales y de ingresos, las diferencias resultan elocuentes: las mujeres perciben más riesgos que los varones, los viejos más que los jóvenes, las clases bajas más que las altas, y las personas sin escolaridad más que aquellas escolarizadas.

Cuadro 2 Percepciones de riesgo según condiciones sociales seleccionadas, Monterrey, México 2011

| Variables sociales | Riesgos existenciales | Riesgos económicos | Riesgos de salud | Riesgos sociales | Riesgos externos | Riesgos de ingresos | Riesgos de vejez | Riesgos de desempleo | Riesgos laborales |

| Total | 92.4 | 50.4 | 86.1 | 90.4 | 62.8 | 54.7 | 23.1 | 24.7 | 79.3 |

| Sexo | |||||||||

| Varones | 92.2 | 49.8 | 88.9 | 89.2 | 65.1 | 48.8 | 21.3 | 23.9 | 80.4 |

| Mujeres | 92.6 | 51.0 | 83.2 | 91.6 | 60.5 | 62.6 | 25.7 | 25.9 | 77.6 |

| Grupos de edad | |||||||||

| Hasta 29 | 93.3 | 50.2 | 87.8 | 88.3 | 64.1 | 49.1 | 18.7 | 31.1 | 70.1 |

| 30-39 | 90.2 | 53.0 | 83.6 | 88.9 | 65.8 | 51.5 | 18.9 | 18.8 | 75.8 |

| 40-49 | 93.9 | 50.1 | 87.6 | 90.0 | 53.6 | 51.5 | 19.1 | 26.5 | 81.5 |

| 50-59 | 93.0 | 49.9 | 84.2 | 95.2 | 69.2 | 62.5 | 34.4 | 21.2 | 91.7 |

| 60 y más | 90.6 | 47.2 | 86.0 | 93.4 | 63.1 | 74.0 | 36.1 | 22.8 | 86.8 |

| Clase social | |||||||||

| Bajo | 91.6 | 53.1 | 87.6 | 88.7 | 64.3 | 64.6 | 26.5 | 29.7 | 81.3 |

| Medio bajo | 93.1 | 46.9 | 86.0 | 93.6 | 62.2 | 52.4 | 29.6 | 28.1 | 79.3 |

| Medio | 97.1 | 44.0 | 84.5 | 91.0 | 62.2 | 54.6 | 20.4 | 22.4 | 83.5 |

| Medio alto | 92.6 | 55.1 | 84.7 | 87.3 | 63.9 | 41.6 | 12.0 | 17.1 | 80.6 |

| Alto | 88.3 | 47.9 | 85.0 | 93.4 | 54.7 | 42.0 | 14.0 | 18.3 | 70.5 |

| Escolaridad | |||||||||

| No estudió | 85.7 | 47.2 | 87.4 | 82.5 | 78.0 | 92.5 | 66.0 | 41.3 | 77.2 |

| Hasta primaria | 89.5 | 54.0 | 90.0 | 86.9 | 66.6 | 76.6 | 27.1 | 32.8 | 84.8 |

| Hasta secundaria | 93.1 | 45.1 | 85.2 | 91.9 | 65.9 | 58.3 | 23.1 | 25.2 | 81.5 |

| Hasta media superior | 96.0 | 53.7 | 88.3 | 90.6 | 57.9 | 42.3 | 20.7 | 23.5 | 76.8 |

| Universidad o más | 90.3 | 51.0 | 79.6 | 92.3 | 56.0 | 36.1 | 15.6 | 15.2 | 76.7 |

| Ingresos laborales | |||||||||

| menos de 1 sM | 84.2 | 51.9 | 73.5 | 89.1 | 91.3 | 77.4 | 42.7 | 39.5 | 80.7 |

| De 1 a 2 sM | 94.9 | 47.8 | 87.0 | 90.8 | 73.8 | 61.9 | 23.1 | 29.3 | 65.8 |

| De 2 a 3 sM | 90.9 | 50.1 | 89.8 | 88.2 | 59.0 | 53.6 | 19.6 | 24.4 | 86.1 |

| De 3 a 4 sM | 89.7 | 48.7 | 86.6 | 87.0 | 68.7 | 51.8 | 10.6 | 14.5 | 84.7 |

| De 4 a 8sM | 95.5 | 48.0 | 91.8 | 93.3 | 55.6 | 40.6 | 29.6 | 18.5 | 92.9 |

| Más de 8 sM | 94.1 | 52.0 | 86.0 | 97.3 | 55.3 | 31.3 | 16.6 | 23.0 | 59.9 |

| Ocupación | |||||||||

| nMa | 90.1 | 47.2 | 87.0 | 89.0 | 57.6 | 31.1 | 13.4 | 12.8 | 74.5 |

| nMb | 95.9 | 43.1 | 85.4 | 88.5 | 61.6 | 36.6 | 12.4 | 15.0 | 77.3 |

| Comerciante | 91.1 | 44.6 | 84.5 | 94.1 | 79.5 | 65.4 | 30.1 | 33.4 | 76.8 |

| Ma | 93.8 | 55.0 | 93.8 | 85.8 | 58.0 | 63.5 | 19.6 | 31.3 | 82.1 |

| Mb | 88.6 | 56.9 | 85.3 | 89.2 | 68.2 | 62.1 | 28.5 | 25.3 | 83.5 |

Fuente: elaboración propia con base en ENSIL 2011.

Estos hallazgos indicarían que si bien es cierto que algunos riesgos devienen relativamente transversales a las estructuras sociales contemporáneas, es también evidente que no todos se democratizan ni se distribuyen de manera homogénea: el género, la etapa del curso de vida o el origen social llegan a ser factores fundamentales no sólo para estructurar disposiciones perceptuales de riesgos sino, sobre todo, para distinguir el tipo de riesgo que predomina en cada grupo social (Furlong & Cartmel, 2007; Mythen, 2005; Brannen & Nilsen, 2005; Savage, 2000; Skeggs, 2004). En otras palabras, casi todos percibimos el miedo al desamparo o a la soledad, pero son las mujeres, las personas con menores niveles educativos, de origen social bajo y las más pobres quienes padecen el riesgo del desempleo, la falta de ingresos o la imposibilidad de enfrentar económicamente una enfermedad. En principio, estos hallazgos darían cuenta del vínculo estrecho entre individualización y desigualdad social (Scott, 2002): por un lado, el aumento generalizado de temores existenciales y subjetivos, propios de una mayor reflexividad y de biografías más autónomas y críticas; por otro lado, la reproducción desigual de riesgos materiales que, aun en su percepción, constituyen una espiral de desventajas sociales (los más pobres perciben más riesgos de ingreso, de vejez, de desempleo, de precariedad laboral, simultáneamente).

Hipótesis 2: Vínculo entre percepción de incertidumbre, reflexividad e individualización social

El cuadro 3 muestra las correlaciones policóricas entre el índice de incertidumbre y las diferentes dimensiones operativas del proceso de individualización social, con sus respectivos niveles de significancia. En primer lugar, se observa que las diversas dimensiones de la individualización se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, dando cuenta de una especie de “coherencia” biográfica para sobrevivir en la sociedad de riesgo: a mayores niveles de individualización en la resolución de conflictos, mayor predominio de valores modernos y mayor preferencia por gestiones individuales de los riesgos sociales.

Cuadro 3 Correlaciones entre percepción de incertidumbre y diferentes dimensiones de la individualización social, Monterrey, México 2011.

| Correlaciones | Incertidumbre | Individualización en gestiónde riesgos (actitudes) | Individualización en resolución de conflictos(actitudes) | Destradicionalización social (valores) | Satisfacción con cambiosocial (actitudes) | |

| Incertidumbre | 1 | |||||

Individualización en gestión de riesgos (actitudes) |

-0.0521 | 1 | ||||

| Individualización en resolu- | -0.1274 | 0.1432 | ||||

| ción de conflictos | *** | *** | 1 | |||

| (actitudes) | -0.1153 | 0.3012 | -0.0849 | 1 | ||

| Destradicionalización social (valores) | *** | *** | ** | |||

| Satisfac- | 0.4635 | -0.1015 | 0.1635 | -0.0641 | ||

| ción con | 1 | |||||

| cambio | *** | *** | *** | |||

| social | *** | |||||

| (actitudes) |

Fuente: Elaboración propia con base en ENSIL 2011.

En segundo lugar, las percepciones de incertidumbre se correlacionan de manera positiva con la satisfacción por el cambio social: cuanto mayor es la percepción de incertidumbre, también mayor es el nivel de satisfacción con los procesos que la globalización trae aparejados. Es decir, parecería que, efectivamente, reconocer la incapacidad para controlar ciertos aspectos de la vida supone, al mismo tiempo, aceptar la mayor apertura de opciones sociales que ello conlleva.

En tercer lugar, las percepciones de incertidumbre se correlacionan de manera negativa con dos dimensiones específicas: la individualización en la resolución de conflictos y la destradicionalización social. Esto es: a mayor percepción de incertidumbre, mayor preferencia por formas colectivas y tradicionales de gestionar los riesgos sociales. Quienes sienten menos control sobre sus vidas y una menor capacidad para planificar a futuro, confían más en la familia, en la comunidad o en el gobierno para lidiar con problemas de salud, de empleo o de vejez. Además, son más tradicionales en sus valores respecto de la autoridad o la obediencia.

Contrariamente a lo que indican las teorías del riesgo, se puede percibir la incertidumbre al mismo tiempo que rechazar la individualización y abrazar un sentido más tradicional de la vida social. Este vínculo da cuenta de dos procesos diferentes entre sí. Por un lado, frente a la ausencia de control y planificación de la vida, los entrevistados tienden a confiar más en “los otros”: si no se logra proyectar la propia biografía resulta esperable que se confíe en los demás para reducir incertidumbre. Por otro lado, ante una mayor incertidumbre, también podría vislumbrarse entre los entrevistados una especie de “neo-conservadurismo” valorativo: frente a la ausencia de control y planificación de la vida, las personas podrían replegarse hacia valores más tradicionales y menos hacia un sentido reflexivo de responsabilidad individual en las decisiones personales.

Si bien estos mismos resultados se han encontrado en otras investigaciones (Taylor-Gooby, 2005), ambos procesos estarían directamente relacionados con las particularidades del contexto de estudio. Tanto la preferencia por formas colectivas de gestión de riesgos como las tendencias hacia valores tradicionales devienen fórmulas válidas de reducción de incertidumbre en contextos donde, ante la ausencia histórica de regímenes institucionales protectores y universales, la familia y la comunidad se hacen cargo, material y simbólicamente, de las biografías individuales (Mancini, 2017).

En principio, estos hallazgos matizarían los postulados de la segunda hipótesis respecto del vínculo entre incertidumbre e individualización social. Al observar una relación negativa entre ambas percepciones parecería que la incertidumbre es capaz de generar “individuos deseosos de abrazarla” sólo cuando cuentan con un mínimo de seguridad o protección colectiva para asimilarla.

El cuadro 4 presenta las correlaciones entre las diferentes dimensiones de la individualización y las percepciones de riesgos específicos que manifiestan los individuos. Los datos indican que las actitudes hacia los procesos de individualización social se correlacionan de manera positiva con la mayoría de los riesgos sociales: cuanto mayor es la preferencia por gestiones individualizadas del riesgo y cuanto mayor es la inclinación por la destradicionalización social, más riesgos se expresan a nivel individual, en cualquiera de sus vertientes.

Cuadro 4 Correlaciones entre dimensiones de la individualización social y riesgos específicos, Monterrey, México 2011.

| Incertidumbre | Individua-lización en gestión de riesgos (actitudes) | Individualización en resolución de conflictos (actitudes) | Destradicionalización social (valores) | Satisfacción con cambio social (actitudes) | |

| Riesgos existenciales | -0.0585 | 0.1077 | -0.0083 | 0.047 | 0.0394 |

| ** | *** | ||||

| Riesgos económicos | 0.0041 | 0.0181 | 0.0091 | 0.0837 | -0.0454 |

| *** | |||||

| Riesgos de salud | -0.1382 | 0.0907 | 0.0183 | 0.0639 | -0.06 |

| *** | *** | ** | ** | ||

| Riesgos sociales | -0.0134 | 0.1071 | -0.057 | 0.0464 | -0.0491 |

| *** | |||||

| Riesgos externos | 0.1395 | -0.1935 | 0.012 | -0.1264 | 0.1218 |

| *** | *** | *** | *** | ||

| Riesgos de ingresos | 0.0837 | 0.0306 | 0.0061 | -0.0387 | 0.0424 |

| *** | |||||

| Riesgos de vejez | 0.0699 | -0.0802 | 0.0357 | -0.2149 | -0.0624 |

| ** | *** | *** | |||

| Riesgos de desempleo | 0.1676 | -0.1014 | -0.087 | -0.0975 | -0.0474 |

| *** | *** | *** | *** | ||

| Riesgos labo-rales | -0.0767 | 0.0807 | 0.1509 | 0.0742 | -0.1238 |

| *** | *** | *** | *** | *** |

Fuente: Elaboración propia con base en ENSIL 2011.

Las preocupaciones específicas de la vida cotidiana de los entrevistados (a diferencia de la percepción de incertidumbre) sí estarían vinculadas con valores más modernos, con el rechazo a la autoridad y con una mayor responsabilidad por las decisiones individuales. En ese sentido, los procesos de destradicionalización e individualización social se asociarían más a la percepción de riesgos específicos que a la incertidumbre percibida por la falta de control en la vida o por las imposibilidades de planificar a futuro, lo que indicaría que actitudes y valores que implican una nueva reflexividad resultan más importantes para ordenar preocupaciones cotidianas que para establecer criterios generalizados de incertidumbre. O, en otros términos, la apertura hacia valores menos tradicionales y formas más individualizadas de gestionar la biografía devienen más importantes para calcular, estimar o reconocer riesgos concretos y particulares que para determinar grados difusos de incertidumbre. Como si la exigencia por estilos de vida más reflexivos se “llevara mejor” con el reconocimiento de riesgos cotidianos que con preocupaciones vagas e imprecisas sobre el futuro: ante el riesgo del desempleo más vale ser reflexivos y resolver las cosas por uno mismo; ante el miedo por la pérdida de control de mi vida, puedo encomendarme al destino, al sentido de la autoridad o a mi propia familia.

Hipótesis 3: Vínculo entre percepción de incertidumbre, individualización y desigualdad social

El cuadro 5 muestra las correlaciones policóricas entre las diversas dimensiones de la individualización social y determinadas variables sociodemográficas. Lo primero que indican los datos es que sólo las percepciones de incertidumbre y la satisfacción con el cambio social resultan estadísticamente significativas con el resto. En principio, se indicaría que actitudes y valores relacionados con la destradicionalización y la individualización social lograrían trascender ciertas divisiones sociales y resultarían relativamente homogéneas para diferentes grupos sociales (Furlong & Cartmel, 2007).

Cuadro 5 Correlaciones entre dimensiones de individualización social y variables sociodemográficas, Monterrey, México 2011.

| Incertidumbre | Individualización en gestión de riesgos (actitudes) | Individualización en resolución de conflictos (actitudes) | Destradicionalización social (valores) | Satisfacción con cambio social (actitudes) | |

| Sexo | 0.130*** | 0.023 | 0.016 | -0.011 | 0.11*** |

| Edad | (-)0.124*** | -0.042 | 0.007 | 0.014 | (-)0.124*** |

| Clase social | 0.392*** | 0.125 | -0.02 | -0.044 | 0.211*** |

| Escolaridad | (-)0.228*** | 0.156 | -0.03 | 0.028 | 0.504*** |

| Ingreso laboral | (-)0.270*** | 0.17 | -0.049 | 0.045 | (-)0.124*** |

| Ocupación | (-)0.396*** | -0.072 | 0.024 | -0.021 | (-)0.461*** |

Fuente: Elaboración propia con base en ENSIL 2011.

El segundo dato de relevancia del cuadro 5 es que son los grupos más vulnerables los que perciben, al mismo tiempo, mayor incertidumbre y también mayor satisfacción con los cambios sociales. Dichos resultados indicarían que la tercera hipótesis de investigación se cumpliría sólo parcialmente (Taylor-Gooby, 2005): mientras que ciertas dimensiones del proceso de individualización, efectivamente, no se relacionan con posiciones sociales clásicas; la percepción de incertidumbre, lejos de generalizarse, se encarna en grupos sociales muy específicos: mujeres, jóvenes, personas menos escolarizadas, con menores ingresos y pertenecientes a la clase trabajadora (Goldthorpe, 2002). En palabras de Atkinson (2010), parecería que la incertidumbre no se ha vuelto igualmente reflexiva para todos, lo que implicaría que, al igual que sucede con los llamados riesgos existenciales, diversas dimensiones relacionadas con la individualización social han logrado consolidarse como relativamente universales, quizá como resultado de un proceso de cambio social más extenso y homogéneo, mientras que las percepciones de incertidumbre continúan sujetas a las circunstancias sociales y materiales de quienes las detentan.

El dato revelaría, parafraseando a Beck, que el miedo es más jerárquico que el propio proceso de individualización social. El “hacerse cargo biográfico” deviene un tipo particular de mandato social en el que todos estamos más o menos de acuerdo y, en efecto, mostramos actitudes en dicha dirección, más allá de diferencias sociales específicas. Al mismo tiempo, como vimos, no todos percibimos ni el mismo tipo, ni el mismo nivel de riesgos sociales. De allí la reproducción de desigualdad social que pueden provocar los nuevos procesos de individualización (Savage, 2000): los entrevistados de distintas clases sociales reconocen la importancia de la autogestión de los riesgos, pero son los entrevistados con mayores desventajas sociales los que perciben el miedo a que dicha gestión simplemente no resulte o culmine en el fracaso personal.

Desde el punto de vista metodológico, a la vez estas diferencias resultan importantes para distinguir la composición interna de la dimensión subjetiva de la individualización social: percepciones, valores y actitudes forman parte de un conjunto de representaciones sociales respecto de este proceso, con sentidos, significados y manifestaciones diferentes.

Finalmente, para analizar si estas orientaciones subjetivas hacia la incertidumbre y la individualización se entienden mejor en términos de un cambio general y relativamente homogéneo o en función de preocupaciones concretas de grupos sociales específicos, se presentan a continuación los resultados del análisis multivariado.

El cuadro 6 muestra los coeficientes estimados de cinco modelos de regresión donde se observaron los comportamientos tanto de la percepción de incertidumbre como de las diversas dimensiones de la individualización social como variables dependientes.

Cuadro 6 Coeficientes estandarizados de modelos de regresión lineal múltiple, incertidumbre e individualización social, Monterrey, México 2011.

| Variables | Incertidumbre (percepción) | Individualización en gestión de riesgos (actitudes) | Individualización en resolución de conflictos (actitudes) | Destradicionalización social (valores) | Satisfacción con cambio social (actitudes) |

| Sexo | 0.033 | 0.010 | -0.009 | 0.030 | 0.047 |

| Edad | |||||

| Hasta 30 (referencia) | |||||

| 30 a 39 | -0.042 | -0.029 | 0.016 | 0.103*** | -0.044 |

| 40 a 49 | -0.043 | 0.021 | 0.060 | 0.067** | (-)0.081** |

| 50 a 59 | -0.036 | 0.021 | 0.009 | 0.075** | -0.040 |

| 60 y más | -0.064 | 0.042 | 0.005 | 0.012 | -0.088 |

| Clase social | |||||

| Bajo (referencia) | |||||

| Medio bajo | 0.095** | 0.005 | 0.008 | -0.002 | 0.033 |

| Medio | 0.010 | (-)0.075** | 0.174*** | -0.049 | 0.059 |

| Medio alto | 0.106** | 0.008 | 0.040 | (-)0.093** | -0.024 |

| Alto | 0.034 | 0.016 | -0.041 | -0.064 | -0.026 |

| Escolaridad | |||||

| Sin escolaridad (ref.) | |||||

| Hasta primaria | 0.073 | -0.066 | -0.013 | 0.056 | 0.161 |

| Hasta secundaria | 0.178 | -0.033 | 0.124 | 0.038 | 0.202 |

| Hasta media superior | 0.089 | -0.029 | 0.020 | 0.049 | 0.176 |

| Licenciatura o más | 0.087 | -0.019 | 0.051 | 0.051 | 0.207 |

| Ingreso laboral | |||||

| Menos de 1 SM (ref.) | |||||

| De 1 a 2 SM | (-)0.103*** | -0.009 | (-)0.118** | (-)0.144*** | (-)0.144*** |

| Más de 2 a 3 SM | (-)0.306*** | 0.044 | -0.088 | (-)0.119*** | (-)0.164*** |

| Más de 3 a 4 SM | (-)0.269*** | 0.146*** | (-)0.218*** | (-)0.103*** | (-)0.120** |

| Más de 4 a 8 SM | (-)0.278*** | 0.056 | (-)0.148** | (-)0.149*** | (-)0.213*** |

| Más de 8 SM | (-)0.245*** | 0.038 | (-)0.251*** | (-)0.172*** | -0.084 |

| Ocupación | |||||

| NMA (refe- rencia) | |||||

| NMB | -0.046 | -0.025 | -0.072 | 0.013 | 0.004 |

| Comercio | -0.011 | (-)0.071* | 0.082 | -0.039 | -0.073 |

| MA | (-)0.118* | -0.015 | 0.100 | -0.049 | 0.015 |

| MB | (-)0.093* | -0.020 | -0.029 | -0.048 | -0.063 |

| Índices | |||||

| Incertidumbre | |||||

| Individualización riesgos | 0.051 | ||||

| Individualización conflictos | (-)0.127*** | ||||

| Destradicionalización | (-)0.099* | 0.158*** | (-)0.172** | -0.067 | |

| Cambio social | 0.048 | -0.048 | |||

| Miedos específicos | |||||

| Existenciales | 0.006 | 0.066* | -0.028 | 0.013 | 0.151*** |

| Económicos | 0.002 | 0.039** | 0.008 | 0.037** | -0.018 |

| De salud | -0.053 | 0.033 | -0.021 | 0.044 | (-)0.128*** |

| Sociales | 0.017 | 0.058 | -0.040 | 0.036 | 0.040 |

| Externos | 0.030 | -0.034 | -0.052 | (-)0.084*** | 0.042 |

| De ingresos | 0.060* | 0.046** | -0.054 | (-)0.053** | 0.012 |

| Vejez | -0.025 | 0.026 | 0.014 | (-)0.130*** | 0.011 |

| Pérdida de empleo | 0.041 | (-)0.044* | -0.062 | -0.013 | 0.015 |

| N | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |

| R2 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.17 |

Fuente: Elaboración propia con base en ENSIL 2011.

El primer dato de relevancia es que el ingreso de los entrevistados se presenta como la variable de mayor peso explicativo para dar cuenta de las preferencias individuales respecto de cada una de las dimensiones modeladas. Se trata de la única variable que resulta significativa en cada uno de los modelos, y también la que muestra los coeficientes más altos en todos los casos. Esto es: a menor ingreso, mayor incertidumbre, mayor preferencia por valores tradicionales y por formas más colectivas de resolución de conflictos.

Ahora bien, respecto de la percepción de incertidumbre, su variación depende, casi con exclusividad, de condiciones sociales estructurales: ingreso, clase social y ocupación. A medida que aumenta el ingreso, el origen social y el estatus ocupacional disminuyen la percepción de incertidumbre. A pesar de dicha contundencia, también influyen las demás percepciones de individualización como los valores asociados a la destradicionalización, corroborando lo observado en las correlaciones: la percepción de incertidumbre aumenta entre quienes tienen preferencias por formas más colectivas, tradicionales o familiaristas de gestión de los riesgos. A la vez, las preocupaciones por la falta de ingresos también inciden: cuanto mayor es el temor por la escasez de dinero, más aumenta la percepción de incertidumbre, independientemente del resto de las variables.

Estos resultados indicarían dos relaciones importantes: 1) Las percepciones de incertidumbre dependerían fundamentalmente de la posición social de los entrevistados (Goldthorpe, 2002; Skeggs, 2004; Brannen & Nilsen, 2005; Mythen, 2005; De Beer, 2007; Nollman & Strasser, 2007), y 2) de valores más tradicionales y formas más colectivas de gestión de los riesgos (Taylor-Gooby, 2005). Es decir, la sensación de incertidumbre afecta, de manera desigual, a grupos sociales específicos en función de criterios también específicos respecto de la individualización social (Furlong & Cartmel, 2007).

En cambio, en el caso de las actitudes hacia la individualización de los riesgos, la gran mayoría de las variables estructurales dejan de ser significativas, y lo que más influye son los valores sobre la destradicionalización, junto con ciertas preocupaciones específicas: riesgos existenciales, económicos, de ingresos y de pérdida de empleo. Nuevamente se corroboraría aquí lo expuesto en el análisis descriptivo: una estrecha relación entre individualización y destradicionalización social que, a la vez, se presenta de manera relativamente homogénea entre todos los entrevistados. Tal como lo encuentran Furlong & Cartmel (2007), mientras que las percepciones de riesgo siguen estando estructuradas por la clase, las soluciones a dicho riesgo se buscan, indiscriminadamente, más a nivel individual.

Por su parte, la individualización en la resolución de conflictos se explica, sobre todo, por variables relacionadas con el nivel socioeconómico de los entrevistados. La tendencia indica que, a medida que aumenta el ingreso de las personas, las preferencias por formas individuales de gestión de los riesgos también aumentan, y que las personas con menores ingresos son las que optan por formas más colectivas, familiares o comunitarias de resolver conflictos sociales. Estos datos coincidirían con un gran número de estudios que, desde hace varias décadas, confirma la tendencia generalizada de las clases populares en México de gestionar la vida doméstica (y sus riesgos y preocupaciones) mediante un uso sumamente extensivo de redes sociales, capital comunitario y arreglos familiares de diferente índole (Mancini, 2017; Martínez Franzoni, 2003). Estos resultados también mostrarían hasta qué punto la clase social genera actitudes diferenciadas para gestionar los riesgos sociales (Mythen, 2005). En ese sentido, el proceso de individualización, al menos en términos de administración y gestión de conflictos, devendría una especie de privilegio para los sectores más altos de la sociedad, que pueden “darse el lujo” de preferir y asentir actitudes más individuales (y menos políticas también) para resolver problemáticas sociales (Taylor-Gooby, 2005; Savage, 2000; Skeggs, 2004).

Observados en conjunto, los resultados de los modelos indican dos hallazgos de importancia para los fines de esta investigación. En primer lugar, en todos los casos, con excepción de las actitudes hacia la individualización en la gestión de riesgos, son las variables estructurales, como el ingreso, la clase social o la ocupación, las que presentan una mayor incidencia para explicar las percepciones respecto de la incertidumbre y la individualización social. Esta evidencia indicaría que los procesos “típicos” de una sociedad de riesgo, lejos de experimentarse como una característica general de la vida social, se concentran en grupos sociales particulares en función de diversos dominios de la desigualdad social. Además, tanto la percepción de incertidumbre como las diversas dimensiones de la individualización se vinculan estrechamente con preocupaciones cotidianas y particulares, asociadas a vulnerabilidades, también específicas, de determinados grupos sociales. Dicho resultado cuestionaría, entonces, la falta de asociación entre las percepciones generalizadas de incertidumbre y miedos concretos de los entrevistados.

El segundo hallazgo de interés radica en el contenido de estas diferencias sociales. Los sectores más privilegiados de la sociedad son también los que prefieren formas más individualizadas de gestión de los riesgos, aunque sean formas basadas en valores tradicionales acerca del orden social y, al mismo tiempo, muestren una actitud defensiva y de rechazo a los cambios sociales. La fórmula de dicha clausura no deja de ser sugestiva: clases privilegiadas + rechazo a lo colectivo + rechazo a lo moderno + rechazo al cambio social. Para quienes viven en situación de ventaja social, cada uno debe “salvarse” a sí mismo y hacerse cargo de su propia biografía, aunque no necesariamente en un contexto de mayores posibilidades y opciones sociales, sino en un ambiente relativamente conservador, que cuide las tradiciones y rechace cambios sociales propios de esta nueva modernidad. Allí radicaría, quizás, una de las paradojas más interesantes de ciertas sociedades contemporáneas: la ambigüedad de observar procesos incipientes de individualización social en contextos de profundo tradicionalismo; la estructuración social de la incertidumbre junto con formas más democráticas de experimentar ciertos miedos existenciales; el vínculo permanente entre el peso explicativo de características estructurales y de valoraciones más culturales y subjetivas.

De allí la dificultad para sostener fórmulas simplistas acerca de la relativa homogeneidad del cambio social. En contextos donde prevalecen sistemas tan rígidos de estratificación social, donde la desigualdad es la norma, pero el desarrollo económico también lo es; donde patrones culturales tradicionales conviven con biografías más individualizadas, lo que se encuentra es una profunda heterogeneidad tanto en las percepciones de incertidumbre como en la gestión de los riesgos sociales. Dicha heterogeneidad, siempre estratificada, admite “un poco de todo”: un poco de acción colectiva, mucho de familia y otro poco de confianza en el self conforman mecanismos válidos para la gestión contemporánea de incertidumbre.

Consideraciones finales

El objetivo principal de este artículo ha sido someter a la evidencia empírica ciertos postulados de la sociología del riesgo escasamente “corroborados” por la investigación social, especialmente en contextos latinoamericanos. En términos generales, el trabajo consistió en responder tres preguntas: hasta qué punto existe una percepción generalizada de incertidumbre; cómo dicha percepción se relaciona con determinadas actitudes y valores respecto del proceso de individualización social, y cómo se vinculan esas percepciones y actitudes con ciertos ejes de desigualdad social. Así, partimos de una hipótesis proveniente de una postura sociológica más estructuralista (Nollmann & Strasser, 2007): tanto las percepciones de incertidumbre como diversas actitudes y valores hacia el proceso de individualización social se vinculan con preocupaciones particulares que, típica o clásicamente, se encuentran asociadas a vulnerabilidades de grupos sociales concretos, especialmente en términos de clase, edad y género.

A partir de esta hipótesis general, la evidencia presentada no revelaría una percepción generalizada de incertidumbre, sino que ésta se encontraría condicionada por la (in)seguridad que rodea a las circunstancias personales de los entrevistados. Es decir, la percepción de incertidumbre no sólo no es generalizada, sino que tampoco es errática, aleatoria o impredecible, y se relaciona con dos aspectos muy concretos de la vida social: las condiciones materiales de vida y las preocupaciones específicas en términos de empleo, salud o ingresos. Investigaciones en esta misma línea han encontrado que esas variables estructurales predicen más las percepciones actuales de incertidumbre que en décadas anteriores (De Beer, 2007), es decir, no sólo no se cumpliría el postulado de una incertidumbre extendida, sino que, lejos de disminuir y resultar menos predecible, la influencia de la desigualdad sería mayor hoy que en el pasado.

En segundo lugar, cuando la percepción de incertidumbre es elevada, ésta no se desplegaría en “sintonía” con actitudes positivas respecto de la individualización y la destradicionalización social. Al contrario, las percepciones de incertidumbre aumentan para quienes tienen mayores preferencias por formas colectivas de gestión de los riesgos sociales. Son los individuos que más se aferran a valores colectivos y tradicionales los que, a la vez, muestran mayores niveles de dificultad para controlar la dirección o el sentido de su vida.

Al igual que se ha encontrado en otras investigaciones (Taylor-Gooby, 2005), las percepciones de los entrevistados hacia la incertidumbre estarían más ligadas a una actitud tradicionalista (y colectivista) que a una reflexividad biográfica. Dicho de otra manera: riesgo y tradición pueden convivir en determinados contextos sociales. En efecto, una de las paradojas latinoamericanas radicaría en que el posible aumento de la individualización de sus sociedades (débil, inacabada, precaria, pero en marcha) no sucedería a expensas, sino al ritmo de las pautas tradicionales de las formas sociales. Este particular proceso de individualización social tradicional, relacionado con una concepción familiarista del bienestar, es lo que profundizaría un manejo informal, próximo, de los riesgos sociales en nuestra región (Gough & Wood, 2004).

En tercer lugar, las preferencias por orientaciones individualizadas respecto de la gestión de riesgos sociales se vincularían con una posición social más privilegiada. Es decir, una administración más individual de los riesgos tendría más atractivo o relevancia para aquellas personas cuya posición social les brinda los recursos necesarios para percibir que son los creadores de sus propios destinos. Como bien lo establecen Brannen & Nilsen (2005), cuando las fuerzas estructurales y los recursos personales se apoyan entre sí, hay una tendencia a que las estructuras colectivas (como el Estado o la propia familia) adquieran una calidad “invisible”.

Para los menos privilegiados, en cambio, tener una actitud más individualizada hacia la gestión de riesgos puede servir sólo para empeorar una situación donde prevalecen los miedos económicos y materiales que, históricamente, han sido resueltos de manera familiar y comunitaria. En ese sentido, tanto la percepción de incertidumbre como la experiencia del riesgo se encuentran “vectorizadas” no sólo por la clase social sino también por los valores, creencias y recursos propios de dicha clase (Mythen, 2005).

En cuarto lugar, respecto de los miedos o preocupaciones cotidianas, los hallazgos aquí expuestos indican que no todos los riesgos sociales se habrían democratizado en contextos de alta desigualdad social, lo que se evidencia en el patrón que presentan estas preocupaciones cotidianas: mientras que los riesgos íntimos, existenciales, más relacionados con un cambio social y cultural de la época, son percibidos de un modo similar por todos los entrevistados, los riesgos públicos no presentan el mismo patrón de democratización y afectan especialmente a los sectores sociales más vulnerables.

Tomados en conjunto, estos resultados desafían la versión simplista de las tesis sociológicas contemporáneas sobre el riesgo. De hecho, indican que las orientaciones al riesgo y la incertidumbre en determinados contextos están más influenciadas por factores sociales específicos que por un clima de preocupación generalizado, relacionado con una nueva conciencia reflexiva acerca del mundo. En ese sentido, las orientaciones hacia un control más individual de las biografías devienen un recurso que no sólo se distribuye de manera desigual, sino que funge, en la práctica, como un privilegio de clase: el privilegio de percibirse seguro ante la vida y adoptar o preferir formas más individualizadas y autonómicas de gestión de los riesgos. Como bien lo indica Taylor-Gooby (2005), la individualización y la reflexividad no tendrían que ver con la condición propia de un individuo de la modernidad tardía, sino con la autoconfianza que produce pertenecer a una clase privilegiada. Por lo tanto, más que mecanismos democratizadores de los riesgos, tanto la reflexividad como la propia individualización devienen, en realidad, nuevos recursos que se distribuyen y acaparan de manera ciertamente desigual.

Finalmente, al proponer una agenda de investigación a futuro, sería fundamental analizar, mediante un examen cualitativo, no sólo los procesos de toma de decisiones en torno al riesgo (es decir, cómo y mediante qué procesos biográficos y sociales la individualización se hace carne), sino también cómo dichas decisiones se relacionan o no con ataduras de clase. En segundo lugar, sería importante que este tipo de análisis pudiera replicarse en otros contextos latinoamericanos con el fin de comparar las múltiples y heterogéneas sociedades de riesgo que pueden convivir, actualmente, en nuestra región. Más que negar o afirmar postulaciones hipercomprensivas de lo social, se trataría de poner en diálogo a las diversas manifestaciones de la individualización con las también variadas expresiones de la desigualdad en nuestras sociedades y reflexionar, desde allí, hacia dónde podría ir una sociología del riesgo empíricamente contrastada y genuinamente global.

nova página do texto(beta)

nova página do texto(beta)