Introducción

Los análisis de percepción del riesgo se plantean como objetivo generar información para conocer cómo las personas conciben su exposición y cómo responden ante riesgos ambientales, así como proporcionar información a tomadores de decisiones para diseñar programas de comunicación efectiva y acciones para reducir la vulnerabilidad de la población a dichos riesgos (Howe, Marlon, Wang y Leiserowitz, 2019). De igual manera, los estudios de percepción del riesgo examinan los juicios que los individuos efectúan cuando se les pide que evalúen el grado de riesgo asociado a eventos que son considerados peligrosos (Slovic, 1987).

La percepción del riesgo es definida como el proceso cognitivo que conlleva al reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social asociadas con un potencial peligro o amenaza (Slovic, 1987). Lo señalado es fundamental en la comunicación de riesgos relacionados con el medio ambiente y la salud pública, porque determina qué peligros preocupan a las personas y cómo los afrontan (Flynn, Slovic y Mertz, 1994; Pidgeon, 1998). Uno de los argumentos centrales para estudiar la percepción del riesgo es que constituye la piedra angular sobre la cual se basa el involucramiento ciudadano para prevenir, mitigar y/o adaptarse a las amenazas ambientales (Saksena, 2011; Ley-García, Ortega-Villa y Denegri de Ríos, 2019) e incluso la percepción de riesgos ambientales puede relacionarse con la percepción de otro tipo de riesgos, como lo encontrado por Esquivel-Ferriño, Cantú-Cárdenas y González-Santiago (2018), donde la percepción de contaminación del aire y el agua se relacionó con la percepción del riesgo de enfermar de cáncer entre habitantes de dos localidades en Coahuila, México.

Los riesgos urbanos asociados con el clima, como la contaminación del aire por polvo (Kinney, 2018) y las olas de calor (Stillman, 2019), podrían incrementarse en un futuro caracterizado por mayor variabilidad y cambio climático (Salimi y Al-Ghamdi, 2019); así como por una creciente urbanización (Liang, Wang y Li., 2019). Estos plantean riesgos a la salud de las personas y la percepción de riesgo es necesaria para iniciar acciones de mitigación y adaptación a dichos eventos (Díaz-Caravantes, Castro-Luque y Aranda-Gallegos, 2014; Ley-García et al., 2019; Liu et al., 2013). Por ello, esta investigación se centra en la percepción del riesgo asociado con la contaminación del aire y las olas de calor en una zona urbana árida del noroeste de México.

Saksena (2011) realizó una revisión de literatura sobre percepción de riesgo asociada a la contaminación del aire y encontró que los primeros estudios se ubican en Estados Unidos de Norteamérica en la década de 1950-1960, y se realizaban desde enfoques mayormente cuantitativos, centrados en los factores psicológicos y comunitarios que influenciaban dichas percepciones. Hacia 1990, los estudios empezaron a involucrar enfoques cualitativos y a centrarse en otras dimensiones asociadas con la percepción de riesgos, tales como el rol de los factores culturales y políticos, los impactos sobre la salud humana y la calidad y tipo de comunicaciones oficiales sobre el riesgo por parte de autoridades (Saksena, 2011). Los estudios más recientes en este tema tienden a responder a dos cuestiones: 1) cómo mejorar en términos prácticos la comunicación oficial sobre el riesgo y 2) cómo la percepción del riesgo es afectada por factores socioculturales. En este sentido, Saksena (2011) enfatizó la importancia de realizar estudios de percepción del riesgo en entornos social, cultural y económicamente distintos a los de países desarrollados.

Con respecto a la percepción del riesgo por olas de calor, se han identificado análisis recientes en Estados Unidos (Howe et al., 2019), China (Liu et al., 2013), Australia (Akompab et al., 2013), Alemania (Beckmann y Hiete, 2020) y Pakistán (Rauf et al., 2017). Hass, Runkle y Sugg (2021) realizaron una revisión de 31 artículos publicados con revisión de pares entre 2010 y 2020, específicamente sobre olas de calor en todo el mundo.

Dichos autores encontraron, al igual que en el estudio de Saksena (2011) sobre contaminación del aire, que la mayoría de estos estudios fueron realizados en países desarrollados. Además, sus resultados indican que la percepción del riesgo por olas de calor influye en el nivel de exposición de una persona y las respuestas conductuales ante el fenómeno. La percepción del riesgo mostró variaciones geográficas entre zonas rurales y urbanas y fue mayor entre grupos vulnerables, tales como poblaciones marginadas, minorías étnicas y aquellos con pobreza material o de salud.

En el noroeste de México existen relativamente pocos estudios sobre la percepción del riesgo asociada a eventos ambientales, en general, y en entornos urbanos en particular. Corral-Verdugo, Frías-Armenta y González-Lomelí (2003), analizaron la manera en la que los habitantes de Hermosillo, Sonora, identificaban una variedad de peligros ambientales como huracanes, inundaciones, epidemias, terremotos y calentamiento global y cómo estas percepciones influían en las respuestas para afrontar diversos tipos de riesgos. Los resultados de este trabajo demostraron que las personas de mayor edad y con ingresos económicos bajos tendían a mostrar una menor percepción de los impactos y de los riesgos ambientales a los que están expuestos. Díaz-Caravantes y Calvario (2017) analizaron la percepción del riesgo a altas temperaturas por parte de migrantes que transitan por Sonora en su paso a Estados Unidos de Norteamérica y encontraron que algunos de los entrevistados minimizaban el riesgo climático. Finalmente, también Ley-García et al. (2019) en Mexicali, Baja California, han encontrado que factores socioeconómicos, como el nivel educativo y el acceso a vivienda adecuada, influyen en el nivel de percepción de riesgos urbanos.

Con respecto a otras regiones de México, Catalán-Vázquez, Rojas-Ramos y Pérez-Neria, (2001) estudiaron la percepción de la contaminación del aire en la población adulta de la Ciudad de México y determinaron que las mujeres y las personas con más escolaridad tendían a percibir dichos problemas en mayor grado. Por otra parte, Hernández-Pérez (2009) realizó un estudio de percepciones del riesgo por contaminación del aire en la zona de Miravalle, Guadalajara, y encontró que no existían diferencias significativas entre hombres y mujeres.

A pesar de la importancia de estos trabajos, los estudios de percepciones de riesgos ambientales se han presentado de manera generalizada a escala urbana o municipal. En muy pocos casos se desarrollan análisis que conecten las dimensiones humanas y de salud con el análisis espacial intraurbano en ciudades de México (una excepción notable de este tipo de análisis es el de Reyes-Castro, 2019, quien presenta un análisis espacial intraurbano de enfermedades, aunque no relacionadas con problemas climáticos). Se han identificado algunos trabajos recientes que realizan análisis intraurbanos de la relación entre riesgos ambientales por contaminación del aire y salud en América Latina (por ejemplo, Roux, Franklin, Alazraqui y Spinelli, 2007, en Argentina), así como en otras partes del mundo (por ejemplo, Wong et al., 2017 y Ho, Wong, Yang, Chan, y Bilal, 2018, en Asia). Sin embargo, no incluye un análisis de las percepciones del riesgo como mediadores de la relación entre riesgos ambientales y sus impactos en la salud. Es necesario estudiar las percepciones del riesgo a escala intraurbana debido a que las personas se encuentran expuestas a diferentes tipos y niveles de riesgos ambientales en diferentes lugares. Igualmente puede haber diferencias espaciales en el acceso y disponibilidad de información sobre dichos riesgos.

Considerando lo anterior, una de las principales contribuciones de este trabajo fue analizar las diferencias intraurbanas en las percepciones de riesgos asociados con la contaminación del aire y las olas de calor; así como la percepción sobre la comunicación de estos riesgos en diferentes sectores de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se seleccionaron estas problemáticas en esta ciudad porque se ha demostrado que la exposición a problemas ambientales, tales como la ocurrencia de olas de calor y el fenómeno de isla de calor (Navarro-Estupiñan, Robles-Morua, Díaz-Caravantes y Vivoni, 2020), así como la contaminación del aire (Meza-Figueroa, De la O-Villanueva y De la Parra, 2007) tienen alta variabilidad intraurbana en esta localidad árida del noroeste mexicano.

También existe evidencia de que la contaminación del aire se ha ido incrementando con el tiempo y esto ha sido ampliamente documentado por la comunidad científica (Meza-Figueroa et al., 2021; Gallego-Hernández et al., 2020; Ortega-Rosas, Calderón-Ezquerro y Gutiérrez-Ruacho, 2020; Meza-Figueroa et al., 2016; Moreno-Rodríguez et al., 2015). Igualmente, las olas de calor son un fenómeno de interés en la región porque existe evidencia de que Hermosillo es la segunda ciudad con mayor número de muertes por exposición al calor extremo (Díaz-Caravantes et al., 2014). Sin embargo, no se conoce cómo la población percibe estas situaciones, qué tanta información tiene al respecto y qué hacen para protegerse, en particular en las zonas de la ciudad que podrían estar más expuestas o ser más vulnerables (Navarro-Estupiñan et al., 2020).

Las percepciones del riesgo se obtuvieron mediante 45 entrevistas semiestructuradas correspondientes a nueve zonas de la ciudad, mismas que sirvieron para conocer el estado actual de las percepciones de sus habitantes y para generar mapas de riesgos percibidos en cada zona. Además de cubrir un vacío en la investigación de riesgos ambientales a escala intraurbana en el noroeste árido de México, se espera que la información obtenida ayude a las dependencias de gobierno encargadas de protección civil y planeación urbana, a implementar estrategias efectivas de comunicación y prevención de riesgos, así como programas de educación ambiental.

La contaminación del aire y las olas de calor en Hermosillo, Sonora, México

Contaminación del aire

Los efectos ambientales de la urbanización horizontal, en particular la contribución al deterioro de la calidad del aire en la ciudad de Hermosillo, han sido ampliamente documentados en los últimos años (Meza-Figueroa, et al., 2021; Navarro-Estupiñan et al., 2020; Ortega-Rosas et al., 2020; Gallego-Hernández et al., 2020; Meza-Figueroa et al., 2016; Moreno-Rodríguez et al., 2015). Una consecuencia directa de este modelo de crecimiento horizontal son los problemas de la gestión de la movilidad. El desarrollo urbano ha alejado a la población de los lugares de trabajo y servicios, aumentando el tráfico vehicular. Los elevados tiempos de traslado y el clima del desierto hacen el transporte público poco atractivo a los ciudadanos. Como consecuencia, el 48% de los viajes se realizan en automóvil privado (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2018; Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo [Implan], 2019).

Por otra parte, la ciudad no cuenta con un programa de verificación vehicular. Estudios previos aportan evidencia de presencia de partículas ultrafinas (nanopartículas y partículas menores a 1 micra) en la atmósfera urbana. En particular, se documenta la presencia de nanopartículas cristalinas asociadas a tráfico vehicular como la circonia y óxidos de cerio (Meza-Figueroa, et al., 2021) y el rutilo (Gallego-Hernández et al., 2020), así como partículas hidrofóbicas con arsénico, cobre y manganeso altamente bioaccesibles en macrófagos alveolares (Meza-Figueroa et al., 2020).

La presencia de nanopartículas derivadas de emisiones de tráfico vehicular es relevante porque existe evidencia de una relación con enfermedades cardiovasculares y Alzheimer (Calderón-Garcidueñas et al., 2019). Adicionalmente, estas partículas afectan la superficie de granos de polen y se relacionan con incidencia de alergias, pero también puede afectar a los polinizadores con implicaciones en el ecosistema urbano (Ortega-Rosas et al., 2020).

En Hermosillo se han realizado esfuerzos para establecer un sistema de monitoreo de contaminación atmosférica, el cual inició en 1989; sin embargo, ha operado de forma intermitente. Actualmente, se realizan mediciones para el cumplimiento del límite permisible de material particulado (PM) diario y anual; existen en operación tres estaciones manuales que miden PM10 (material particulado menor a 10 micras) localizadas en el centro (110º57´11.1” O y 29º04´40.8” N), noreste (110º57´40.3” O y 29º07´17” N) y noroeste (111º00´25.4” O y 29º07´06.6” N) de la ciudad. La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), en colaboración con el Instituto Municipal de Ecología (IME), realizan la comparación de los máximos permisibles establecidos en la norma NOM-024-SSA1-1993 (SSA, 1994a) correspondientes a 260 μg/m3 promedio de 24 h y 75 μg/m3 media aritmética anual. Entre 2000 y 2016 se incumplió con la norma NOM-025-SSA1-2014 de PM10, a excepción de los años 2005 y 2008 (Cedes, 2017).

Con base en estos monitoreos se ha encontrado que la calidad del aire es mala y representa un riesgo a la salud de los habitantes, debido a que altos niveles de polvo y partículas suspendidas se registran con frecuencia en esta región (Meza-Figueroa et al., 2007). Igualmente se han realizado varios estudios científicos de la contaminación del aire (citados al inicio de este apartado), que han encontrado concentraciones elevadas de metales pesados en polvos urbanos.

Olas de calor

Navarro-Estupiñan et al. (2018) definieron y caracterizaron la ocurrencia de las olas de calor en Hermosillo. Estos autores encontraron que la estación Hermosillo Norte, presenta un incremento positivo de los registros históricos (1966-2015) en la temperatura máxima anual en un rango significativo de 0.02 a 0.08 °C por año. Dicho estudio reveló que en Hermosillo existen aumentos en la temperatura máxima anual entre 0.2 y 1.1°C por década. Igualmente, en este trabajo se analizaron las estaciones que monitorean el clima en todo el estado de Sonora, México y que han exhibido tendencias de incrementos en el número de días calientes y olas de calor utilizando los registros históricos de las estaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Los resultados indican un incremento de 62 a 205% en días calientes y olas de calor en el periodo de 1986-1995 en distintas zonas urbanas del estado de Sonora. Los incrementos se pueden asociar a factores físicos como la elevación, la cobertura del suelo urbano y el porcentaje de precipitación anual durante el verano, que varía regionalmente. Este estudio incluyó proyecciones estadísticas hasta el 2060, basadas en modelos climáticos reescalados que indican que las tendencias continuarán en el futuro.

Navarro-Estupiñan et al. (2020) usando imágenes de LandSat 8 TIRS para 2013-2017 detectaron una variabilidad espacial en las altas temperaturas atribuida a la topografía y el uso de suelo en Hermosillo, mientras que la variabilidad temporal se atribuyó al monzón de Norteamérica. En este trabajo se generó un mapa de riesgos por altas temperaturas que ha sido utilizado por el Ayuntamiento de Hermosillo a través del Implan para informar a los ciudadanos a través de la prensa, sobre qué áreas de la ciudad evitar durante el verano por la ocurrencia de islas de calor.

Tales esfuerzos para difundir riesgos ambientales, sin embargo, no han sido continuos y se necesitan implementar estrategias de monitoreo continuas que permitan realizar un monitoreo fino, tanto espacial y temporalmente. Además, se requieren estrategias de monitoreo que permitan difundir los resultados de manera rápida (tiempo real) para que permitan que la población tome las medidas necesarias de protección. Aunque las olas de calor son fenómenos diferentes de la mera ocurrencia de altas temperaturas, estos trabajos pueden iluminar las diferencias intraurbanas en la presencia física de riesgos asociados con el calor.

El área urbana de la ciudad de Hermosillo también muestra una alta incidencia de mortalidad asociada con ondas de calor. En cuanto al impacto del calor extremo sobre la salud humana, Díaz-Caravantes et al. (2014) reportó que en el periodo 2002-2010 murieron 393 personas en México por afecciones relacionadas con el calor excesivo; la mayoría de las muertes fue en el noroeste del país, en los estados de Sonora y Baja California. Martínez-Austria y Bandala (2017) también han encontrado evidencias de la mortalidad por calor en esta región árida del noroeste de México

El estudio de las olas de calor es importante debido al efecto negativo sobre la salud humana, dado que son responsables de causar alteraciones en el estado del ánimo o incluso el colapso del cuerpo al regular la temperatura, y en algunos casos los efectos pueden ser mortales (Gronlund, 2014; Martínez-Austria y Bandala, 2017; Pinacho-Velázquez, 2014).

Métodos

Sitio de estudio

En México, actualmente 74 áreas metropolitanas concentran aproximadamente el 85% de la población (Conapo, 2018). Las diez principales ciudades están creciendo a un ritmo alarmante que oscila entre el 2-3% anual. La ciudad de Hermosillo, Sonora, (Figura 1a) ocupa el tercer lugar en esta lista de ciudades con tasas elevadas de crecimiento (2.5%) (Conapo, 2018). Los problemas de calidad de aire y olas de calor en Hermosillo son el resultado de la interacción de múltiples variables en un complejo sistema socio-ecológico que se magnifican cada vez más ante los retos que nos presenta el cambio climático y el crecimiento acelerado de la ciudad. Durante las últimas décadas, la ciudad de Hermosillo ha experimentado un crecimiento poblacional muy rápido, de 406,417 habitantes en 1990 a 936,263 en 2020, debido principalmente a la inmigración en busca de las oportunidades económicas que ofrece la ciudad.

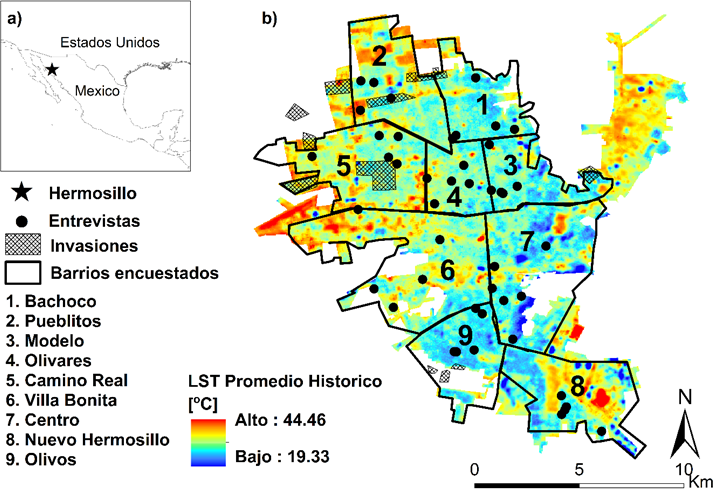

Fuente de la capa geográfica de datos térmicos: Navarro-Estupiñan et al., 2020.

Figura 1 (a) Ubicación de Hermosillo, Sonora, México. (b) Área de estudio, muestra los puntos donde fueron realizadas las entrevistas en la ciudad de Hermosillo y el promedio de la temperatura de la superficie terrestre (2013-2017).

Desde la década de 1950 la ciudad experimentó un auge de la expansión urbana (actualmente tiene 53 personas por hectárea, en promedio). El rápido crecimiento de la ciudad, sumado a la falta de planificación de la infraestructura urbana a largo plazo, ha tenido graves consecuencias en el desarrollo urbano, caracterizado por una expansión horizontal, de baja densidad y monofuncional. Navarro-Estupiñan et al. (2020) documentan una excesiva pérdida de áreas verdes y alto grado de superficies cubiertas por urbanización (60%) que favorecen la escorrentía superficial y los procesos de erosión. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) recomienda una superficie con espacio verde de, al menos, nueve metros cuadrados por persona para disminuir los efectos de ondas de calor por el cambio climático; sin embargo, en Hermosillo, la superficie verde por persona es de apenas 3.5 m2. La precipitación media anual histórica (1966-2018) en Hermosillo es de 356 mm con un régimen de lluvias de verano que ocasiona que el 70% de la precipitación ocurra en los meses de julio a septiembre, debido a la influencia del Monzón de América del Norte (Navarro-Estupiñan et al., 2018). La temperatura media anual es de 25°C mientras que las temperaturas máximas oscilan entre 42°C y 50°C durante el verano. Los tipos de uso del suelo más importantes dentro del municipio son: superficie de viviendas (50 km2), calles (~41 km2), área industrial (~10 km2) y áreas verdes y deportivas (3.1 km2) (Navarro-Estupiñan et al., 2020).

Muestreo y selección de participantes

En este estudio participaron 45 personas, hombres (n=12) y mujeres (n=33) de 18 o más años de edad; es decir, personas mayores de edad con autonomía para participar voluntariamente en el estudio, y todos residentes de la ciudad de Hermosillo. Las zonas de muestreo fueron delimitadas con base en un mapa de la temperatura promedio de la superficie terrestre generado por Navarro-Estupiñan et al. (2020) (ver Figura 1b). Para la construcción de dicho mapa se utilizaron 79 imágenes satelitales del periodo 2013 a 2017 para calcular el promedio de la temperatura de la superficie terrestre y se integraron factores de vulnerabilidad socioeconómica al calor extremo.

Para el trabajo que aquí se reporta, utilizando como referencia el mapa mencionado, se realizó un procedimiento de muestreo híbrido. Se combinaron el muestreo intencional no probabilístico (Etikan, Musa y Alkassim, 2015) de personas identificadas como líderes o conocidas en sus colonias (participantes primarios), así como el muestreo de bola de nieve a partir de estos participantes primarios, quienes referían al investigador la o las siguientes personas que potencialmente podrían responder la entrevista semiestructurada en su colonia. También se aplicó un criterio de saturación de respuesta para guiar la selección de participantes.

Las y los 45 informantes se distribuyeron entre nueve zonas de la ciudad (Figura 1 y Tabla 1), identificadas con el nombre de sus colonias más representativas. Debe señalarse que un muestreo no probabilístico con una muestra de este tamaño (n = 45) puede tener desventajas en términos de los sesgos implicados en las respuestas de los participantes; así como limitar la representatividad y replicabilidad de los hallazgos del estudio. Sin embargo, se consideró que esta forma era una de las más eficientes y adecuadas para desarrollar un estudio descriptivo exploratorio, como el requerido por el objetivo de este trabajo

Tabla 1 Características intraurbanas de la muestra

| Datos de zona y categorías | Nivel de estudios | Ocupación | Ingreso familiar mensual en pesos mexicanos | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Primaria | Educación media superior | Educación superior y más | Total | Empleado empresa privada | Empleado gobierno federal | Empleado gobierno estatal | Empresario negocio propio pequeño | Ama de casa | Jubilado | Médico | Total | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy alto | Total | ||

| Bachoco | Recuento | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |

| % en zona | 20 | 40 | 40 | 100 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | |

| Pueblitos | Recuento | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |

| % en zona | 50 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 100 | |

| Modelo | Recuento | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |

| % en zona | 20 | 40 | 40 | 100 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 100 | |

| Olivares | Recuento | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |

| % en zona | 60 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | 40 | 40 | 0 | 100 | |

| Camino real | Recuento | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |

| % en zona | 40 | 20 | 40 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 100 | 0 | 20 | 40 | 40 | 0 | 100 | |

| Villa bonita | Recuento | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |

| % en zona | 0 | 20 | 80 | 100 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 100 | |

| Centro | Recuento | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |

| % en zona | 0 | 50 | 50 | 100 | 33 | 0 | 17 | 17 | 33 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 100 | |

| Nuevo Hermosillo | Recuento | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |

| % en zona | 40 | 40 | 20 | 100 | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 | |

| Olivos | Recuento | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |

| % en zona | 40 | 20 | 40 | 100 | 20 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 100 | |

| Total | Recuento | 13 | 12 | 20 | 45 | 13 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1 | 2 | 45 | 2 | 8 | 16 | 16 | 3 | 45 |

| % total | 29 | 27 | 44 | 100 | 29 | 2 | 9 | 16 | 38 | 2 | 4 | 100 | 4 | 18 | 36 | 36 | 7 | 100 | |

Fuente: elaboración propia.

Instrumento y recolección de datos

Se elaboró una guía de entrevista semiestructurada de 50 preguntas mixtas (tanto cerradas, como abiertas) divididas en cuatro categorías: categoría A (medio ambiente en general, 4 preguntas), categoría B (contaminación del aire, 13 preguntas), categoría C (olas de calor, 14 preguntas) y categoría D (conocimiento de información de monitoreo ambiental, 19 preguntas) para conocer la percepción del riesgo ante eventos ambientales urbanos en general; aunque el análisis en este artículo se centra en los problemas de contaminación por polvo y olas de calor. Debido a la gran cantidad de información generada, se eligieron solamente una serie de preguntas en cada categoría (Tabla 2), por ser las de mayor relevancia para el presente estudio.

Tabla 2 Definición de variables y asignación de valores para procesamiento de los datos

| Variable | Definición | Escala de medición | Valor numérico asignado a las categorías de la variable |

|---|---|---|---|

| Sexo | Femenino Masculino | Nominal | 1 = Femenino 2 = Masculino |

| Edad | Años de vida cumplidos | Ordinal | 1 = Jóvenes (18-30 años) 2 = Adultos (31-64 años) 3 = Adultos mayores (65 y más) |

| Escolaridad | Nivel de educación completado | Ordinal | 1 = Primaria 2 = Educación media superior 3 = Educación superior y más. |

| Ingreso económico | Ingreso económico familiar mensual | Ordinal | 1 = Muy bajo (<$2,500) 2 = Bajo ($2,501 - 5,000) 3 = Medio ($5,001 - 10,000) 4 = Alto ($10,001 - 20,000) 5 = Muy alto ($20,001 o más) |

| Ocupación | Actividad a la que se dedica | Nominal | 1 = Empleado de gobierno 2 = Empleado sector privado 3 = Negocio propio 4 = Ama de casa 5 = Jubilado |

| Zona | Zonas nominadas en base a colonias principales | Nominal | 1 = Bachoco 2 = Pueblitos 3 = Modelo 4 = Olivares 5 = Camino real 6 = Centro 7 = Villa bonita 8 = Nuevo Hermosillo 9 = Olivos |

| *Pregunta 1 | ¿Cuáles son los problemas de contaminación ambiental más preocupante de la ciudad y en particular aquí en su colonia? | Nominal | 1 = Contaminación por basura (RSU) 2 = Polvo urbano 3 = Falta de educación ambiental 4 = Problemas de mantenimiento de la ciudad |

| Pregunta 16 | ¿Considera que el aire en Hermosillo está contaminado? | Nominal | 1 = Sí 2 = No |

| *Pregunta 17 | ¿Qué puede hacer su familia para prevenir ser afectado por la contaminación del aire? | Nominal | 1 = Evitar salir 2 = Cuidado personal 3 = Cuidar el medio ambiente 4 = No hacer nada |

| Pregunta 30 | En su opinión ¿Considera usted que las olas de calor son un riesgo para la salud? | Nominal | 1 = Sí 2 = No |

| *Pregunta 31 | ¿Usted sabe qué medidas tomar ante una ola de calor? | Nominal | 1 = Hidratarse 2 = Informarse 3 = Evitar el sol 4 = Usar bloqueador 5 = Cubrirse del sol 6 = Ventilarse en lugares frescos 7 = No sabe qué hacer |

| Pregunta 36 | ¿Considera que se proporciona suficiente información acerca de las olas de calor y la contaminación atmosférica? | Nominal | 1 = Sí se proporciona suficiente información de ambos problemas 2 = No se proporciona suficiente información de ambos problemas |

* En estas preguntas, a partir del análisis de patrones de las respuestas discursivas de los participantes a las preguntas abiertas en la entrevista, se organizaron las categorías nominales de cada variable que se indican en la última columna de izquierda a derecha.

Fuente: elaboración propia.

Las entrevistas fueron realizadas entre agosto de 2019 y febrero de 2020; los participantes fueron entrevistados en sus casas, parques, negocios y calles principales de la zona en la que viven. La aplicación individual de la entrevista tuvo una duración promedio de 20 minutos. A las personas que aceptaron ser entrevistadas se les explicó la finalidad del estudio y se obtuvo su consentimiento informado. Además, se les pidió autorización para grabar el audio de la entrevista. Finalmente, también se georreferenciaron las coordenadas de la vivienda correspondiente a cada informante para posibilitar el análisis intraurbano que se presenta en los resultados.

Análisis de datos

La información recopilada por medio de las entrevistas semiestructuradas se transcribió en un programa de procesamiento de textos. Se realizó un análisis verbatim de estas transcripciones siguiendo el orden de las categorías de la entrevista; a partir de este se identificaron patrones de respuestas y se cuantificó el número de entrevistados que tuvieron respuestas comunes a cada pregunta (Denzin y Lincoln, 2008). También se crearon categorías nominales a partir de estos patrones de respuesta utilizando un método de análisis cualitativo estandarizado y finalmente, la información fue codificada (Tabla 2) e ingresada en un sistema de base de datos en SPSS (versión 25.0) para generar estadísticas descriptivas y tablas de contingencia (Crosstabs) para las relaciones entre variables.

Resultados

Percepciones de problemas ambientales urbanos en relación con las características socio-demográficas y económicas de la muestra

Las percepciones de riesgos ambientales de los habitantes de la ciudad de Hermosillo variaron en función de diversos factores socio-demográficos y económicos. De acuerdo con la información obtenida de las entrevistas, el sexo femenino tuvo una mayor participación del total de la muestra (73%) y más de la mitad de estas participantes del sexo femenino se dedicaba al hogar (57%). Respecto al ingreso económico y el nivel de estudios, la mayoría de los entrevistados (70%) recibían aproximadamente entre 5,000.00 pesos y 20,000.00 pesos mensuales y menos de la mitad (44%) de los participantes contaba con estudios profesionales.

Respecto a la relación entre el sexo y las percepciones del medio ambiente, al cuestionárseles sobre el problema ambiental más preocupante en su ciudad y su colonia, 20 de las 33 mujeres (61%), y 7 de los 12 hombres entrevistados (58%), identificaron la contaminación por polvo urbano como el principal problema. También 6 de las 33 mujeres entrevistadas (18%) y 2 de los 12 hombres (17%) identificaron la contaminación por basura como el segundo problema más importante de la ciudad. Los resultados obtenidos en relación con las percepciones de riesgos y la edad no son concluyentes debido a que de los 45 entrevistados, 43 (93%) eran adultos entre 30 y 65 años. De los dos participantes restantes, un adulto mayor identificó el polvo urbano como el principal problema y el otro, en el grupo de 18 a 30 años, consideró a la basura (residuos sólidos urbanos, o RSU) como el problema más significativo.

Con respecto a la relación entre la escolaridad y las percepciones de riesgo, de los 27 entrevistados que respondieron que la contaminación del aire por polvo es el principal problema en la ciudad, 11 (41%) contaban con educación superior, 9 (33%) con educación básica y 7 (26%) con educación media. Entre las ocho personas quienes señalaron la basura como principal problema, 3 (38%) contaban con estudios concluidos de educación media, 3 (38%) con educación superior y 2 (24%) tenían educación básica. En general, los participantes con educación superior mostraron un mayor nivel de percepción de problemas ambientales en comparación con los grupos con educación media superior y educación básica, lo cual coincide con estudios previos similares (Corral-Verdugo et al., 2003).

Con respecto a los resultados obtenidos de la percepción del riesgo en relación con el ingreso económico, éstos muestran que de las 27 personas entrevistadas que identificaron la contaminación del aire por polvo urbano como el mayor problema de la ciudad, una (4%) manifestaba un ingreso económico mensual muy bajo; 5 (19%) ingreso económico bajo; 10 (37%) ingreso económico medio; 10 (37%) ingreso económico alto; y una (4%) ingreso económico muy alto. En este caso, al igual que con el nivel de escolaridad, los resultados confirmaron la relación positiva entre la percepción de problemas ambientales y el nivel socio-económico, lo cual también se ha identificado en estudios similares (Rowe y Wright, 2001; Sund, Svensson y Andersson, 2017).

Con respecto a la ocupación y la percepción del riesgo, de los 27 participantes que identificaron al polvo urbano como el mayor problema de la ciudad, 11 (41%) eran amas de casa; 8 (30%) empleados en empresas privadas; 4 (15%) empleados de gobierno; 3 (11%) tenían un negocio propio y uno (4%) era jubilado. Finalmente, cabe destacar que ningún participante identificó las olas de calor como un riesgo ambiental urbano en sus vecindarios o lugares de residencia, a pesar de la naturaleza abierta de esta pregunta y la consiguiente posibilidad de responder libremente.

Percepciones sobre problemas ambientales en las zonas intraurbanas

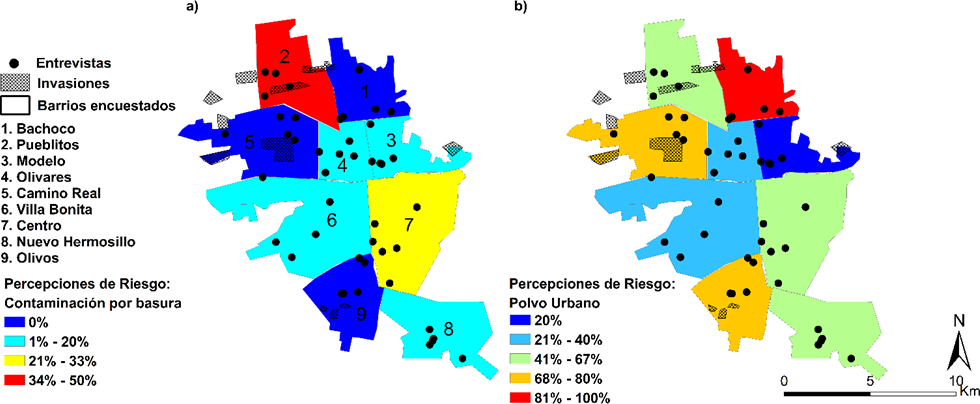

Los resultados de la pregunta ¿Cuáles son los problemas de contaminación ambiental más preocupantes de la ciudad, y en particular, aquí en su colonia? Indican que las percepciones de problemas ambientales varían mucho dependiendo del sector de la ciudad en donde se entrevistó a las personas. Las percepciones de los principales problemas ambientales de la ciudad fueron contaminación por polvo urbano, reportado por 27 personas (60% de la muestra) y contaminación por basura, con 8 personas (18%). El resto mencionó otros problemas como el smog, con 7 personas (16%), falta de educación ambiental fue mencionado por 2 personas, (4%) y una persona (2%) indicó problemas de mantenimiento de la infraestructura urbana, además, como se indicó en la sección anterior, ninguno de los participantes percibió a las olas de calor como un problema ambiental. Las respuestas de los participantes en cuanto a la percepción del riesgo por polvo urbano revelan que en la zona 1-Bachoco el 100% de los participantes, respondieron que el polvo urbano es el principal problema (ver Figura 2b).

Pues en mi colonia [,] el polvo, hay mucho polvo a todas horas del día no nada más en una sola hora, a todas horas se siente el polvo, la tierrita en la garganta, ya más ahora en este tiempo que viene se siente como que se está haciendo más el polvo aquí (Entrevista 23 zona 1-Bachoco).

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Mapa de variabilidad intraurbana de percepción del riesgo ambiental. (2ª) Mapa de percepción del riesgo de contaminación por basura. (2b) Mapa de percepción del riesgo por contaminación de polvo urbano.

En la zona 5-Camino Real y en la zona 9-Olivos, la mayoría de los participantes (80%) también perciben el polvo urbano como el principal problema. Los participantes que habitan en las zonas 3-Modelo, 4-Olivares y 6-Villa Bonita mencionaron el polvo en menor porcentaje (20%, 40% y 40%, respectivamente) (ver Tabla 3). En cuanto a percepciones del riesgo por basura, en la Figura 2(a) se reporta que dos participantes de la zona 2-Pueblitos y dos de la zona 7-Centro percibieron la basura como el mayor problema en sus barrios. En la zona 2-Pueblitos, aparentemente uno de los barrios con mayores problemas de contaminación por basura, uno de los participantes dijo: “Pues la basura (…) hay mucha basura en las calles, el humo se quema por acá, la basura, ¿no? Sobre todo se quema mucha basura y maleza” (Entrevista 26 zona 2-Pueblitos).

Tabla 3 Respuestas a la pregunta: “¿Cuáles son los problemas de contaminación ambiental más preocupantes de la ciudad, y en particular, aquí en su colonia?”

| Zona | N= 45 | Contaminación por basura | SMOG | Polvo urbano | Falta de educación ambiental | Problemas de mantenimiento de la ciudad |

|---|---|---|---|---|---|---|

| % | % | % | % | % | ||

| 1.-Bachoco | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

| 2.-Pueblitos | 4 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |

| 3.-Modelo | 5 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 |

| 4.-Olivares | 5 | 20 | 0 | 40 | 20 | 20 |

| 5.-Camino Real | 5 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 |

| 6.-Villa Bonita | 5 | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 |

| 7.-Centro | 6 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 |

| 8.-Nuevo Hermosillo | 5 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 |

| 9.-Olivos | 5 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 |

| Promedio de la muestra | 18.1 | 15.6 | 59.7 | 4.4 | 2.2 |

Los valores en las celdas indican el porcentaje de personas dentro de cada zona que señaló la respuesta indicada en la respectiva columna.

Fuente: elaboración propia.

Percepción y prevención del riesgo por contaminación del aire

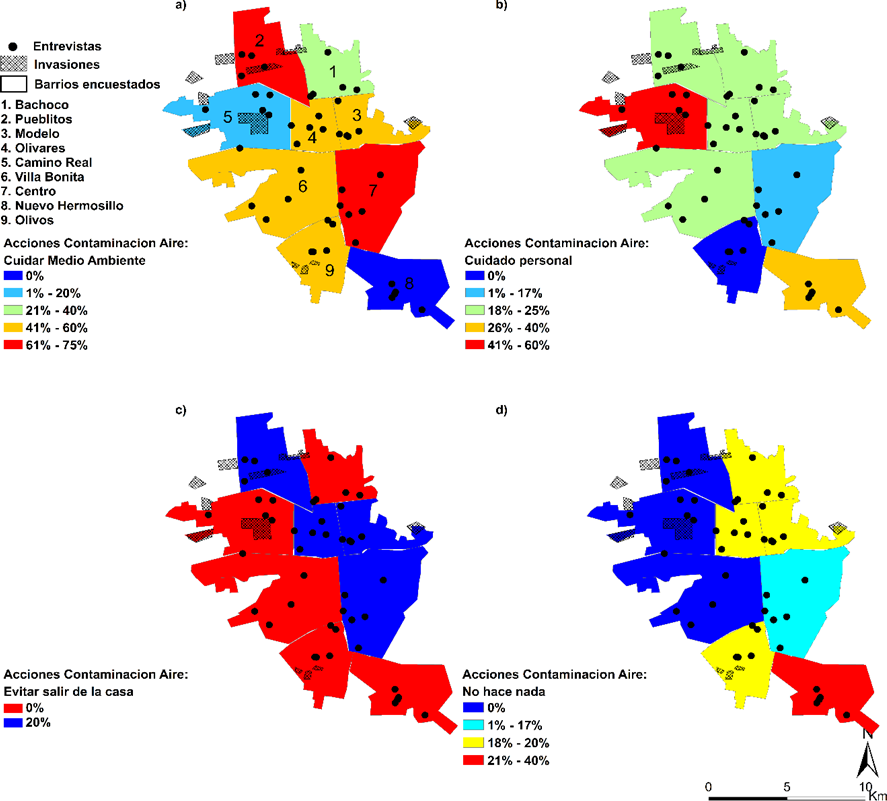

En cuanto a la pregunta ¿Considera que el aire en Hermosillo está contaminado?, se encontró que 44 de 45 participantes (98%) respondieron que sí consideran que el aire en Hermosillo está contaminado, lo que indica una alta percepción del problema en toda la muestra. En respuesta a la pregunta ¿Qué puede hacer su familia para prevenir ser afectado por la contaminación del aire? Se observa en la Tabla 4 que, en las zonas más afectadas por el polvo urbano, zona 2-Pueblitos y zona 7-Centro, alrededor de tres cuartas partes (el 75% y el 67% respectivamente) de los entrevistados consideraron que cuidar el medio ambiente es la acción más importante para prevenir ser afectados por la contaminación del aire (Figura 3a). Uno de los participantes de la zona 2-Pueblitos expresó:

¿Qué puedo hacer? Así como te mencioné hace rato, este [sic]… disminuir el uso del carro y creo que, sí lo estoy haciendo porque comparto mucho eso de, de viajar en carro o en camión ¿qué otra cosa puedo hacer? Pues yo creo que sería lo más importante eso (Entrevista 27 zona 2-Pueblitos).

Tabla 4 Respuestas a la pregunta “En su opinión ¿Qué puede hacer su familia para prevenir ser afectado por la contaminación del aire?”

| Zona | N=45 | Evitar salir | Cuidado personal | Cuidar el medio ambiente | No hacer nada |

|---|---|---|---|---|---|

| % | % | % | % | ||

| 1.-Bachoco | 5 | 20 | 20 | 40 | 20 |

| 2.-Pueblitos | 4 | 0 | 25 | 75 | 0 |

| 3.-Modelo | 5 | 0 | 20 | 60 | 20 |

| 4.-Olivares | 5 | 0 | 20 | 60 | 20 |

| 5.-Camino Real | 5 | 20 | 60 | 20 | 0 |

| 6.-Villa Bonita | 5 | 20 | 20 | 60 | 0 |

| 7.-Centro | 6 | 0 | 17 | 66 | 17 |

| 8.-Nuevo Hermosillo | 5 | 20 | 40 | 0 | 40 |

| 9.-Olivos | 5 | 20 | 0 | 60 | 20 |

| Promedio de la muestra | 11.1 | 24.7 | 49.0 | 15.2 |

Los valores en las celdas indican el porcentaje de personas dentro de cada zona que señaló la respuesta indicada en la respectiva columna.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Mapas de variabilidad intraurbana de acciones reportadas para la prevención de contaminación del aire. (a) Respuesta “cuidar el medio ambiente” (b). Respuesta “cuidado personal” (c) Respuesta “evitar salir de casa” (d) Respuesta “No sabe qué hacer”.

En la zona 5-Camino Real, 3 de 5 informantes (aprox. 60%) respondieron que el cuidado personal era la acción más importante en cuanto a prevenir los riesgos por la contaminación del aire, esto podría deberse a que, en dicha zona, durante la recolección de los datos, se observó que existen asentamientos irregulares denominados “invasiones”, los cuales son lugares vulnerables en aspectos de salud y economía, que carecen de pavimentación y de servicios públicos municipales. Uno de los participantes de esta zona respondió: “¿Qué puede hacer? Pos [sic] cubrirse la boca y tomar medicamentos antigripales pos [sic] medicamentos” (Entrevista 34 zona 5-Camino Real).

Así mismo, al menos uno de los entrevistados de algunas zonas vulnerables como la zona 5-Camino Real y 9-Olivos respondieron que “evitar salir de sus casas” es la acción más conveniente para prevenir los efectos de la contaminación del aire. En la zona 8-Nuevo Hermosillo, dos de los participantes (40%) respondieron “no sé qué hacer”. De igual manera, un informante en cada una de las zonas 1-Bachoco, 3-Modelo y 4-Olivares, (el 20% en cada zona) expresaron no saber qué hacer para prevenir ser afectado por la contaminación del aire. En contraste, los participantes de las zonas 2-Pueblitos, 5-Camino Real y 6-Villa Bonita, podrían estar actuando para evitar los problemas de contaminación del aire, tal vez debido la alta vulnerabilidad y falta de servicios que pudo observarse durante la recolección de datos en el sitio; por ejemplo, la falta de pavimentación de las calles, lo que conlleva mayor experiencia de este problema entre ellos. Este aspecto indica la importancia de considerar factores de diseño y equipamiento urbano en futuros estudios intraurbanos sobre estos temas, tales como la presencia de pavimento, la existencia de parques y áreas verdes en la cercanía de las zonas de interés, entre otros.

Percepción y prevención del riesgo por olas de calor

En la pregunta ¿Considera usted que las olas de calor son un riesgo para la salud?, la totalidad de los 45 participantes (100%) afirmó que perciben las olas de calor como un riesgo a la salud en la ciudad de Hermosillo. Uno de los participantes dijo: “sí, cómo no, te puedes deshidratar y te puedes morir de un golpe de calor igual con un frente frío te agarra mal ubicado, mal protegido, te congelas, te da una pulmonía” (Entrevista 7 zona 5-Camino Real). Cabe destacar que, como se señaló anteriormente, ninguna de las personas entrevistadas contestó que las olas de calor fueran un problema ambiental cuando esto se cuestionó de manera abierta; más sí lo identificaron en su totalidad como un riesgo a la salud cuando se les preguntó directamente.

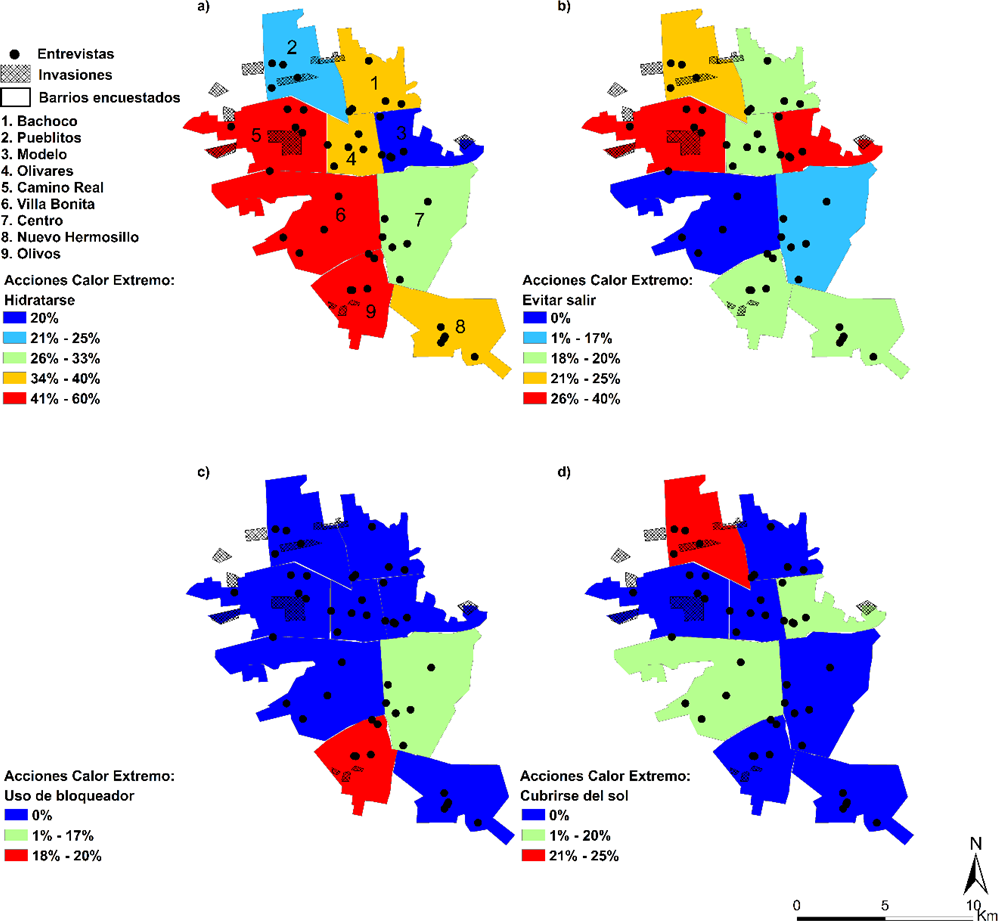

Los resultados de la pregunta ¿Usted sabe qué medidas preventivas tomar ante una ola de calor? Se muestran en los cuatro mapas de la Figura 4. Las zonas 5-Camino Real, 6-Villa Bonita y 9-Olivos son caracterizadas por altas temperaturas relativas al resto de la ciudad (ver mapa térmico en la Figura 1); y en estas zonas más de la mitad de los informantes (60% en cada zona) respondieron que hidratarse es la mejor manera para prevenir ser afectados por el calor extremo (Figura 4a). En otras zonas, hidratarse no es la principal acción para disminuir la afectación de este problema; lo cual pudiera deberse a la diferencia de temperaturas que existe entre algunos puntos de la ciudad o a la existencia de infraestructura o elementos vegetales que permiten un rango de opciones de protección más amplio. Un entrevistado dijo:

Pues tomar mucho líquido, es lo que te recomiendan, tomar mucho líquido para la ola de calor que no te dé y ¿qué otra cosa? Eh no salir al sol, estar bajo los rayos de sol a tales horas que está fuerte el sol, que dicen -no salgas a tales horas-, pues evitar eso (Entrevista 34 zona 5-Camino Real).

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Mapas de variabilidad intraurbana de prevención de olas de calor en relación a la percepción del riesgo. (a) Mapa de respuesta “hidratarse” (b). Mapa de respuesta “evitar salir”. (c) Mapa de respuesta “uso de bloqueador solar”. (d) Mapa de respuesta “cubrirse del sol”.

En cuanto a la acción de “evitar salir”, dos de los entrevistados de las zonas 5-Camino Real y 3-Modelo (40% respectivamente) señalaron que es la manera más efectiva para evitar afectaciones a la salud por las olas de calor. Uno de los participantes dijo: “Mmm, no salir al ambiente y conservarse dentro de casa y con el clima adecuado, pues [sic]” (Entrevista 13, zona 5-Camino Real).

En las zonas 7-Centro y 9-Olivos, un solo entrevistado en cada zona (17 y 20% respectivamente) consideran el uso de bloqueador como la acción más importante en cuanto a la prevención de olas de calor (ver Figura 4c), aunque esta medida puede ser poco efectiva ante estos eventos. Solo una persona en cada una de las zonas 2-Pueblitos (25%), 3-Modelo (20%), 4-Olivares (20%), y 6-Villa Bonita (20%) contestaron que cubrirse del sol (con ropa de manga larga, gorras, entre otros objetos) era la medida preventiva principal (ver Tabla 5).

Tabla 5 Respuestas a la pregunta “En su opinión ¿Qué puede hacer su familia para prevenir ser afectado por las olas de calor?”

| Zona | N=45 | Hidratarse | Informarse | Evitar el sol | Usar bloqueador | Cubrirse del sol | Ventilarse en lugares frescos | No sabe qué hacer |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| % | % | % | % | % | % | % | ||

| 1.-Bachoco | 5 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |

| 2.-Pueblitos | 4 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |

| 3.-Modelo | 5 | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |

| 4.-Olivares | 5 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |

| 5.-Camino Real | 5 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 6.-Villa Bonita | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |

| 7.-Centro | 6 | 33 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 |

| 8.-Nuevo Hermosillo | 5 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |

| 9.-Olivos | 5 | 60 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |

| Promedio de la muestra | 42.0 | 4.4 | 22.4 | 4.1 | 7.2 | 4.1 | 15.8 |

Los valores en las celdas indican el porcentaje de personas dentro de cada zona que señaló la respuesta indicada en la respectiva columna.

Fuente: elaboración propia.

Percepciones sobre la información proporcionada por las autoridades

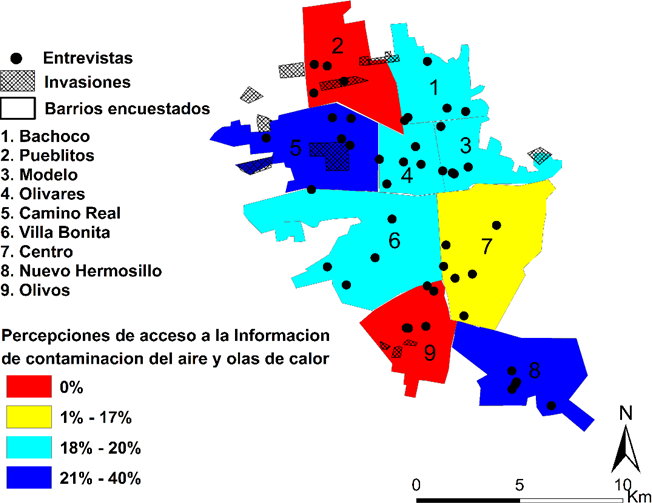

Respecto a los resultados de la pregunta ¿Considera que se proporciona suficiente información acerca de las olas de calor y la contaminación del aire?, en el mapa de la Figura 5 se muestran los resultados de las diferencias intraurbanas. En la zona 2-Pueblitos y la zona 9-Olivos, la totalidad de los entrevistados dijeron que no se proporciona suficiente información. También 4 de 5 personas de las zonas 1-Bachoco, 3-Modelo, 4-Olivares, 6-Villa Bonita (80% en cada zona) y 5 de 6 participantes de la zona-7 Centro (83%), percibieron una falta de comunicación de riesgos en cuanto a los problemas antes mencionados. Por otra parte, en la zona 5-Camino Real y 8-Nuevo Hermosillo, tres de los participantes (60%) en cada zona concuerdan en que existe una falta de comunicación de riesgos de ambos problemas (Tabla 6). Uno de los participantes expresó:

Mmm [sic] suficiente no, mediana, sobre todo en cuanto a calor eh o en caso de lluvias, etc. La información fluye, eh [sic] cuando se trata de contaminación eh [sic], por eso doy cierta calificación baja, yo siento que alguien les ordena que… o les sugiere que no hagan alboroto, no hay suficiente información circulando que sea digna [eh], siento que así es (Entrevista 35 zona 3-Modelo).

Fuente: elaboración propia.

Figura 5 Mapa de variabilidad intraurbana de percepción de acceso a la información proporcionada por dependencias del gobierno (Respuesta: “Sí se proporciona suficiente información”).

Tabla 6 Respuestas a la pregunta ¿Considera que se proporciona suficiente información acerca de las olas de calor y la contaminación atmosférica?

| Zona | N=45 | Sí se proporciona suficiente información | No se proporciona suficiente información |

|---|---|---|---|

| % | % | ||

| 1.-Bachoco | 5 | 20 | 80 |

| 2.-Pueblitos | 4 | 0 | 100 |

| 3.-Modelo | 5 | 20 | 80 |

| 4.-Olivares | 5 | 20 | 80 |

| 5.-Camino Real | 5 | 40 | 60 |

| 6.-Villa Bonita | 5 | 20 | 80 |

| 7.-Centro | 6 | 17 | 83 |

| 8.-Nuevo Hermosillo | 5 | 40 | 60 |

| 9.-Olivos | 5 | 0 | 100 |

| Promedio de la muestra | 19.7 | 80.3 |

Los valores en las celdas indican el porcentaje de personas dentro de cada zona que señaló la respuesta indicada en la respectiva columna.

Fuente: elaboración propia.

En las zonas 2-Pueblitos y 9-Olivos, todos los entrevistados dijeron que las autoridades no proporcionan la suficiente información acerca de problemas ambientales. Esto puede relacionarse con que las personas que viven en la periferia de la ciudad, debido a las condiciones de ingresos económicos más bajos en comparación con zonas de la parte central de la ciudad, podrían tener menos acceso a medios de comunicación y difusión de este tipo de información. También encontramos que las personas que viven en la periferia tienden a percibir menos los problemas ambientales como un riesgo para la salud; esto coincide con lo reportado por Corral-Verdugo et al. (2003), quienes encontraron que las percepciones de riesgo ambiental son el resultado de las experiencias que se viven a diario; y usualmente estas poblaciones de escasos recursos se ubican en zonas más expuestas a amenazas ambientales y con mayores probabilidades de que las hayan normalizado en su experiencia cotidiana.

Discusión y conclusiones

En este estudio se desarrollaron entrevistas semiestructuradas con 45 participantes de nueve zonas de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, mismas que sirvieron para conocer el estado actual de las percepciones de sus habitantes y para generar mapas de riesgos percibidos en cada zona y de acciones potenciales para prevenir o evitar esos riesgos. Una de las contribuciones importantes del estudio fue analizar la variabilidad intraurbana de dichas percepciones del riesgo en diferentes zonas de la ciudad respecto a los problemas de contaminación del aire y olas de calor; así como las respuestas ante estos riesgos y la percepción ciudadana sobre la información proporcionada por las autoridades.

De acuerdo con los datos obtenidos, se encontró que en la zona 1-Bachoco, zona 5-Camino Real y la zona 9-Olivos las personas muestran una mayor percepción de contaminación del aire por polvos urbanos. Esto puede deberse a dos factores: que habitan en zonas periféricas donde se observó en campo que podría faltar el pavimento en las calles; y al factor ocupación, ya que se encontró que los participantes en estas zonas eran en su mayoría amas de casa, lo cual hace que permanezcan más tiempo en sus viviendas, con posibilidades de notar más este tipo de eventos en sus colonias. Hernández-Pérez (2009) encontró que las amas de casa, al detectar un riesgo, están menos dispuestas a aceptarlos, por lo tanto, cuando perciben que un riesgo puede afectar su salud despierta un interés por informarse y atender la situación, incrementando su nivel de conciencia sobre esto.

Respecto a las respuestas a riesgos asociados con la contaminación del aire, se encontró que los entrevistados de las zonas 2-Pueblitos y 7-Centro, respondieron en su mayoría que cuidar el medio ambiente es la mejor manera de evitar ser afectados por la contaminación del aire; aunque también hubo variaciones intraurbanas en estas respuestas. Esto también podría deberse a las diferencias en escolaridad, ya que, en dichas zonas, más del 50% de los entrevistados tienen un nivel de educación superior (ver Tabla 1). Además, se mostró que las zonas donde el ingreso económico es de muy bajo a medio, los participantes tienden a mostrar menores niveles de percepción de los riesgos por contaminación del aire, lo que se podría deber a que, por falta de servicios públicos en la zona donde habitan, tales como la pavimentación de calles, esta situación probablemente se encuentra normalizada y no es vista como problema. Esta relación entre niveles socio-económicos y percepción del riesgo ambiental ha sido reportada previamente en la literatura (Rowe y Wright, 2001; Sund, Svensson, Andersson, 2017). En Sonora, Corral-Verdugo et al., (2003) encontraron que las personas con mayor riesgo son personas de edad avanzada y de bajos recursos económicos y educativos; y que, además, tienden a no percibir como riesgos aquellos eventos de contaminación, inundaciones, y otras catástrofes cotidianas que se presentan en sus colonias.

También en las percepciones y respuestas relacionadas con la prevención de riesgos por olas de calor se encontraron diferencias intraurbanas. Cabe señalar que, aunque se percibe como un riesgo a la salud por la totalidad de la muestra, las olas de calor no fueron inicialmente enlistadas como problema ambiental por ninguno de los participantes a quienes se pidió identificar los problemas ambientales más importantes en sus colonias y en la ciudad mediante una pregunta abierta; y sólo las identificaron como riesgo cuando se les preguntó explícitamente al respecto. Ante este tipo de riesgo, la mayoría respondió que hidratarse es la principal acción con la cual previenen los riesgos asociados, y, en segundo lugar, evitar salir durante esos eventos.

De acuerdo con el mapa de calor realizado por Navarro-Estupiñan et al. (2020) y los datos obtenidos en este trabajo, podemos observar que los participantes que evitan salir coinciden con las zonas donde históricamente las temperaturas promedio son más altas, en contraste con los participantes que habitan en zonas con temperaturas promedio más bajas. Nuestros hallazgos también coinciden con lo reportado previamente en la literatura (Howe et al., 2019; Hass et al., 2021) donde se encontró que las percepciones de riesgo debido al calor extremo indican que tanto los factores sociodemográficos como los contextuales y físicos están asociados con las percepciones de riesgo, que en consecuencia varían en el espacio. La investigación futura en este ámbito en ciudades áridas de México podría incluir variables e indicadores relacionados con la presencia local de infraestructura y otros elementos de diseño urbano que alteren los microclimas intraurbanos.

En cuanto a las percepciones relacionadas con la información proporcionada por las autoridades, en zonas más cercanas al centro de la ciudad, algunos de los participantes reportaron que sí reciben información acerca de los problemas ambientales, a diferencia de las zonas 2 y 9, ubicadas en la periferia y en zonas relativamente vulnerables, donde la totalidad de los participantes dicen que no se proporciona suficiente información acerca de olas de calor y la contaminación del aire por parte de las autoridades.

Este estudio demuestra que existe una necesidad urgente de implementar mejores estrategias de comunicación de riesgos en toda la ciudad y específicamente en las zonas más vulnerables. Finalmente, los mapas de variabilidad intraurbana de percepciones del riesgo pueden ser utilizados para ubicar las zonas vulnerables y en riesgo para el desarrollo de protocolos focalizados de salud ambiental. Estudios futuros pueden utilizar muestras aleatorias más grandes, así como otro tipo de mediciones adicionales a las percepciones poblacionales, para confirmar los resultados de esta investigación y perfeccionar los métodos de análisis de riesgos ambientales intraurbanos.

nova página do texto(beta)

nova página do texto(beta)