Introducción

El traspatio es una estructura productiva donde la familia participa y se integra en los procesos de producción, en los espacios libres de la casa habitación que son aprovechados para la siembra de vegetales, hortalizas, hierbas medicinales, crianza de animales, producción de leche, etc. (Vieyra et al., 2004, 12). Estos espacios se caracterizan por incluir un conjunto de animales, que pueden ser bovinos, ovinos, cerdos, aves de corral y otros que se explotan en los patios de las casas habitación o alrededor de las mismas (Gutiérrez-Triay et al., 2007, 218). En estos procesos de producción se dan interacciones entre el ser humano y los elementos que lo componen, incluyendo a los animales.

Entonces, el traspatio se considera para este estudio como un “lugar” en donde los seres humanos interactúan con objetos, animados e inanimados, que a través de los sentidos la información se recaba, pasa por filtros, se almacena y procesa en el cerebro. Una vez ocurrido éste proceso el ser humano “percibe, imagina, crea” y a través de los sentidos construye signos y símbolos que le dan sentido a su vida, a partir de la experiencia vivida con otros seres humanos y el traspatio, le proporciona también un sentido de identidad (Tuan, 2007, 13-22). Sin embargo, una cosa es la información y otra el conocimiento puesto que el conocimiento lleva a una comprensión y toma de acciones sobre el entorno, a ello Yi-Fu Tuan lo llama: “lugar”, que es la suma de la “realidad”, la “percepción”, los constructos, las acciones y las emociones que los individuos desarrollan. Es decir, lo convierten en parte de su identidad; se trata de un conocimiento que se va construyendo a partir de la interacción con su entorno y con los otros (Tuan, 2007, 13-25, 135,136).

Ahora bien, las interacciones ser humano naturaleza se han abordado desde varias disciplinas. Tanto las ciencias sociales como las biológicas han hecho aportes importantes, sin embargo el deterioro ambiental a partir de la manera en que algunas sociedades explotan a la naturaleza nos hace replantear el papel que estamos desempeñando como seres vivos compartiendo un espacio con otras especies. Al respecto, Morín (1999, 21), Shiva (87, 88) y Leff (2004, 102, 103, 108,131) mencionan que existe una ruptura entre ser humano y naturaleza en algunas sociedades, y la pronta necesidad de un cambio de paradigma que coadyuve en la construcción de una relación más armoniosa con la naturaleza. Una práctica que permite el análisis de las interacciones entre ser humano y animales de traspatio es la Medicina Etnoveterinaria (MEV).

La Medicina Etnoveterinaria (MEV) es definida por McCorkle (1986132, 135, 137, 140) como el estudio holístico de los sistemas de conocimiento en prácticas, estructuras sociales y creencias con respeto a la producción animal. La MEV reconoce la importancia y la interconexión entre los aspectos físico geográfico, cultural, social, económico, político e histórico en los que están insertados los animales y sus propietarios, así como la etnosemántica y etnotaxonomía en el cuidado animal. Esto incluye el conocimiento farmacológico y etnoprofilaxis en la prevención y el tratamiento de enfermedades en animales (McCorkle, 1986).

El concepto de MEV toma en cuenta las enfermedades, padecimientos y tratamientos tanto de tipo natural como sobrenatural o de filiación cultural. Los primeros incluyen: expulsión de plagas que producen enfermedades; extracción manual de garrapatas (y otros parásitos); evitar pastizales infestados y agua contaminada; cuarentena de individuos contagiosos; alimentación con aportes de minerales; protección contra los extremos del clima y medidas generales de saneamiento como limpieza, desinfección o rotación de animales, heridas, fracturas, técnicas que fomenten la fertilidad, el apetito, la productividad, etc.

Los Veterinarios Sin Fronteras (VSF) (VSF, 2004, 131) denominan “enfermedades sobrenaturales” a todas aquellas prácticas que mezclan aspectos religiosos y mágicos con aspectos médicos, y generalmente son denominados de esa manera, debido a no contar con explicación científica que los avale (aunque normalmente tienen una explicación dentro de un contexto cultural específico), mal de ojo, cabeza caliente, envidia, etc., sin embargo para esta investigación a éstas enfermedades y tratamientos nos referiremos a ellas como “enfermedades de filiación cultural”.

Diversas investigaciones registradas en África, Europa Central, Francia, Estados Unidos, Perú, Guatemala y México documentan tratamientos de MEV, los recursos utilizados son: animales, flores, frutos, minerales, rocas, recursos alópatas, entre otros y los tratamientos van desde cocimientos, emplastos, cirugías, extracciones mecánicas en animales como equinos, ganado mayor, aves de traspatio y otros animales (Mathias-Mundy y McCorkle, 1989; Lans et. al., 2001; Cáceres et. al., 2004; Rivera y García, 2004; Rosado, 2004; Lans et. al., 2007a; Lans et. al., 2007b; Yineger et. al., 2007; McGaw y Eloff, 2008; Shang et al., 2012; Raza et al., 2014 y Sánchez-Casanova et. al., 2015).

Algunos estudios integran el análisis de las enfermedades de filiación cultural para las cuales existe un diagnóstico y tratamiento (Rivera y García, 2004; Perezgrovas y Vlazny, 2011; Nava-Hernández y Nava-Hernández, 2013; Piluzza et. al., 2015; Saeed et. al., 2015; Martínez y Jiménez-Escobar, 2017 y Bullitta et. al., 2018).

Los trabajos antes mencionados coinciden en la preocupación que supone la pérdida de estas prácticas, así como su potencial si se sistematiza cada uno de los tratamientos y su conocimiento asociado abordando aspectos socioculturales, biológicos y económicos. Sin embargo, la presenta investigación suma una categoría más a estas interacciones; la interanimalidad.

La interanimalidad se toma de la propuesta de Tim Ingold (1994, 1-14) la cual se define como la interacción que el ser humano (como animal) tiene con otros animales lejos de la visión y definición antropocéntrica, aquella interacción primera la cual antecede a las categorías de biológica, sociocultural y económica. Dicho de otra manera, en el traspatio con la práctica de la MEV el ser humano posee un animal, pero este acto de poseer es tangible e intangible (emocional), lo que permite una interacción dialéctica que en la praxis se traduce en bienestar para los animales y para la misma especie humana. Ingold (1994, 1-4) menciona que el ser humano es un animal conviviendo, interactuando y habitando con otros animales, es decir: “un animal viviendo en un mundo habitado, un mundo vivo, sintiente, agente y paciente que percibe, se mueve, actúa y tiene experiencia” (Ramírez-Barreto, 2010, 50).

Una vez establecida la interacción del animal humano con el animal de traspatio se desarrollan otras interacciones para las cuales se retoma la definición que Marvin Harris (1983, 20-59) realiza acerca de la relación del humano con la naturaleza y cómo de esta relación surge la cultura, Harris divide lo cultural de lo social. Sin embargo, los aspectos abordados aquí se inclinan más a la definición que hace de lo cultural, que se integrará como parte de las categorías que serán estudiadas dentro de la MEV (socioculturales, económicas y biológicas), dicho lo anterior se abordará de la manera que se explica a continuación:

Socioculturales: evolución de la producción de la energía, la capacidad de sustentación y la organización de los recursos disponibles en espacio y tiempo y la tecnología asociada al aprovechamiento de los recursos, observación de la cosmovisión, el significado y el lenguaje asignado a cada elemento con el que interactúan los grupos humanos.

Económicas: intercambios de insumos y materias primas entre grupos humanos, la reciprocidad y el comercio, entre otros.

Biológicas: características biogeográficas y su efecto en la producción y mantenimiento de los sistemas creados por los grupos humanos.

En ese sentido, el objetivo general del presente estudio es analizar las interacciones de interanimalidad, socioculturales, económicas y biológicas entre ser humano y animales de traspatio dentro de la MEV. Los objetivos particulares son documentar las prácticas de MEV las cuales incluyen diagnóstico de enfermedades físicas y de filiación cultural, tratamiento, recursos utilizados, dosis, temporada en que se presentan las enfermedades, procedencia y estado del recurso. Y finalmente, realizar recomendaciones con base en los resultados y proponer algunas acciones para fortalecer las investigaciones y prácticas de MEV.

En consecuencia, se plantean las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los factores que influyen en la construcción de las interacciones entre ser humano y animales de traspatio con la práctica de la MEV? y ¿Cómo se desarrollan las interacciones que se dan con la práctica de la MEV entre animales de traspatio y ser humano?

Lo estudios de MEV que se han realizado en México y en el mundo abordan más el aspecto biológico, seguido de lo económico y cultural y, en menor medida el espiritual. Es necesario generar más investigación en dicha disciplina debido a la escasez de los mismos. Los recursos de investigación en MEV son muy pocos y los que generamos éste tipo de investigaciones nos encontramos realizando citas de las mismas investigaciones, finalmente como lo plantea McCorkle (1986) en su definición de MEV se requiere de varias disciplinas para reivindicar ésta medicina local. Favoreciendo una mejor toma de decisiones entre extensionistas y comunidades en proyectos de desarrollo local.

Método

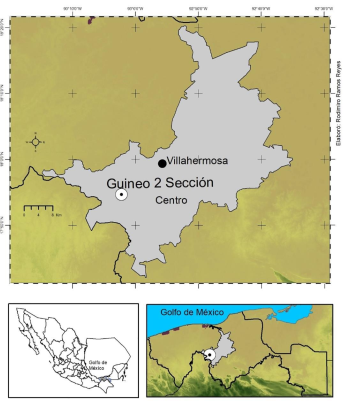

La investigación sobre Medicina Etnoveterinaria (MEV) se llevó a cabo en dos comunidades. La primera es la Ranchería Guineo 2da Sección (Figura 1) se localiza en el kilómetro 13.5 de la carretera Villahermosa-Reforma. Pertenece al municipio de Centro, en la zona periurbana en Villahermosa, Tabasco. Este municipio limita al norte con los municipios de Nacajuca y Centla, al sur con Jalpa de Méndez y el estado de Chiapas, al este con Centla y Macuspana y al oeste con el estado de Chiapas y con los municipios de Cárdenas y Nacajuca (INEGI 2014, 1).

Se encuentra a 17° 54' latitud norte y 93° 20' longitud oeste con una altura promedio de 13 msnm (Google Maps, 2018, https://www.coordenadas-gps.com/). De acuerdo al censo del 2010 tiene 1032 habitantes y la población es mestiza (SEDESOL, 2010a). La comunidad aún no cuenta con datos históricos sobre el origen del asentamiento, sin embargo los entrevistados manifestaron ser originarios de la ranchería o inmigrantes de Chiapas, Veracruz u otros municipios de Tabasco. Los entrevistados a pesar de no hablar alguna lengua indígena durante la entrevista mencionaron haber tenido papás o abuelos que sí lo hablaban siendo el Chontal el más predominante. De los entrevistados las mujeres se dedican principalmente a las actividades del hogar, venta de pozol y otros productos, por su parte los hombres trabajan en labores propias del campo, producción, consumo y venta de productos de la milpa: cacao, maíz, calabaza, yuca, entre otros.

El censo del 2010 muestra 261 casas habitadas (INEGI, 2010a); para efecto de esta investigación se realizó un nuevo censo en abril de 2017, en el que se encontraron 210 casas habitadas. En la Ranchería Guineo 2da Sección es muy común la renta de casa habitación, y este debe ser un factor en el número de casas habitadas.

Para el 2010 dicha comunidad estaba considerada como grado medio de marginalidad según el criterio de ZAP (Zona de Atención Prioritaria), de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS)1 (CONEVAL, 2017). El contexto de esta comunidad nos sitúa en un área periurbana, que si bien tiene ciertas “ventajas” al estar cerca de la capital del Estado, como mayor número de vías de comunicación, Centro de Salud, mayor variedad de productos y servicios, entre otros, presenta ciertas problemáticas; el hecho de que existan más cerca de ellos no significa que sean accesibles para todos, debido a los costos, principalmente.

La segunda comunidad es Tucta; está situada en el Municipio de Nacajuca, Tabasco a 2 msnm (Figura 2). Nacajuca colinda al norte con los municipios de Centro, Centla ¿ y Jalpa de Méndez, al sur con los municipios de Cunduacán y Centro, al este con el municipio de Centro y al oeste con los municipios de Cunduacán y Jalpa de Méndez. Sus coordenadas geográficas son: 18° 11’ 36’’ latitud norte y 92° 59’ 37’’ longitud oeste. El clima predominante es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano; presenta una temperatura media anual de 26.4°C, con máximas de 44°C y mínimas de 12°C (INEGI, 2008, 1).

Hay 2015 habitantes (SEDESOL, 2010b), de los cuales el 79.40% son indígenas, y el 34.99% habla la lengua indígena Chontal. El 83 % de los entrevistados hablan la lengua Chontal. Las mujeres entrevistadas se dedican a actividades del hogar y del campo en menor medida, por su parte los hombres se dedican a trabajar en el campo o en los camellones chontales, dos de los entrevistados hombres son profesionistas y se dedican a la docencia. Según el censo de 2010 el número de casas habitadas fue de 418 (INEGI, 2010b); sin embargo, al realizar un censo en abril de 2017, durante la investigación el número fue de 444.

Dicha comunidad (como muchas) han sido objetivo de proyectos de desarrollo y éstos han modificado su organización en todo sentido. En 1970, el gobernador Rovirosa Wade y el Instituto Nacional Indigenista desarrollaron un proyecto denominado los Camellones Chontales, modelo de agricultura inspirado en las chinampas de Xochimilco. En Xochimilco son bloques de tierra detenida por malla sobre el agua a diferencia de los Camellones en donde la tierra la colocaron encima del agua dando forma de camellón; de esta manera la Comisión del Río Grijalva modificó las características hidrológicas, entregó a la mitad de la población los beneficios que proporcionaban los Camellones Chontales y a la otra mitad los dotó de un ejido. De igual forma se realizó una modificación en la configuración y estructura de las viviendas por parte del INI (Lara-Blanco y Vera-Cortés ,2017, 18); en un principio su objetivo principal era abastecer a la comunidad de hortalizas y peces, así como el suministro de estos productos a la capital del estado Villahermosa.

A pesar de lo anterior, Tucta está considerada de grado medio de marginalidad para el 2010, y no está considerada bajo el criterio de ZAP (Zona de Atención Prioritaria) de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS)2 (CONEVAL, 2017).

Obtención de información sobre MEV

A continuación se describe la metodología y las actividades realizadas en cada comunidad. La obtención de la información se desarrolló en dos etapas. Se tomó la decisión de que fuera de esa manera debido a que las encuestas limitan las respuestas de las personas y para responder a las preguntas de investigación se requieren datos cualitativos y no sólo cuantitativos, la segunda etapa se hizo indispensable para corroborar dicha información pero sobre todo socializarla con los participantes. En la primera etapa se aplicaron entrevistas semi-estructuradas propuesto y aplicado en otros estudios de MEV (Lans et. al., 2007a; Lans et. al., 2007b; Yineger et. al., 2007; McGaw y Eloff, 2008; Perezgrovas y Vlazny, 2011; Shang et al., 2012; Raza et al., 2014; Saeed et. al., 2015 y Piluzza et. al., 2015), la segunda etapa se hizo bajo la perspectiva de Diálogo de Saberes propuesto por Argueta, el cual sustenta la necesidad de un diálogo horizontal entre varios niveles de conocimiento para que se construya una valoración a todas las características culturales y formas de vida cotidianas como saberes y tecnologías locales o ancestrales, empezando por entender, compartir y respetar los conceptos, las lógicas, las visiones, percepciones y los valores generando nuevos conocimientos (2012, 102) lo anterior no necesariamente implica desacreditar el conocimiento científico (Santos, 2010, 52, 53).

Ranchería Guineo 2da Sección, Centro, y Tucta, Nacajuca

Primera etapa. Se aplicaron 22 entrevistas semi-estructuradas en la Ranchería Guineo 2da Sección y 44 en Tucta. No se tomaron características específicas para realizar las entrevistas con base en la premisa que todos en algún momento han estado en contacto con animales de traspatio ya sea en la niñez, adolescencia o de adultos. En la Ranchería Guineo 2da. Sección los entrevistados para el caso de las mujeres se dedican a labores del hogar y atención de pequeños negocios como venta de pozol o alimentos, los hombres se dedican a la venta de sus animales, son campesinos o realizan labores de mantenimiento en Villahermosa Centro, el traspatio se encuentra en su propia casa. En Tucta las mujeres entrevistadas se dedican a labores del hogar y ventas de productos varios como pozol, cosméticos, alimentos, animales, pollerías así como la costura, los hombres son campesinos, profesionistas o comerciantes, el traspatio se encuentra en algunas ocasiones en la casa, en otros casos en los acahuales y en otros ambas.

Los datos que se recolectaron fueron acerca del tipo de animales, enfermedades de tipo natural y de filiación cultural, tipos de tratamiento, vía de administración, causa, síntoma y presencia de interacciones de interanimalidad.

Se realizó un análisis preliminar de los datos obtenidos, y se organizó la información sobre los métodos etnoveterinarios: animales presentes en el traspatio, fines de cada animal, identificación de síntomas, enfermedades por estación, recursos utilizados, preparación y dosis.

Segunda etapa. Se llevó a cabo bajo la perspectiva del Diálogo de Saberes. El objetivo de los talleres fue para socializar la información, corroborar los datos obtenidos, ampliar (enriquecer) el conocimiento, discutir problemáticas que enfrentan con respecto a la MEV y, generar una propuesta del cómo les gustaría que se difundieran los resultados.

En la Ranchería Segunda Sección el taller se realizó el 28 de abril de 2017 en las instalaciones de El Colegio de la Frontera Sur Unidad Villahermosa, Tabasco, con la presencia de 15 entrevistados.

En Tucta, Nacajuca, el taller se realizó el 9 de septiembre de 2017 en las instalaciones de la Biblioteca Lic. Nabor Cornelio Álvarez de Tucta. Se contó con la asistencia de 20 de los entrevistados, en ambas comunidades se cumplieron los objetivos esperados.

Resultados

En la Ranchería Guineo 2da Sección, de los 22 entrevistados el 71% fueron mujeres con un rango de edad entre los 30 a 50 y de 51 a 70, el 29% hombres con un rango de edad de 30 a 58 y de 59 a 81. Cada entrevista consistió de 64 preguntas, de las cuales para efecto de éste artículo se analizaron datos de 36 preguntas. De acuerdo con las entrevistas aplicadas se identificaron 32 tratamientos y durante el taller surgieron 8 más siendo un total de 40 tratamientos para padecimientos tanto preventivos como de seguimiento, dos de ellos son de filiación cultural, en las siguientes especies: perros (Canis Lupus familiaris), mojarra tilapia (Oreochromis niloticus), ganado mayor (Bos Tauris), patos criollos (Cairina Moschata), los entrevistados nombran a los guajolotes “pavos”, sin embargo se trata del guajolote (Melagris Gallopavo mexicana)3, gallinas criollas (gallus gallus domesticus), pollos de granja (gallus gallus domesticus Hy-Line W-36 y Hi-Line Brown), cerdos (Sus Scrofa Domesticus), gansos (Anser anser) y pijijes (Dencrocygna autumnalis) de estos últimos no se registraron tratamientos, en el Cuadro 1 se muestra el origen del animal, su función, su importancia sociocultural e importancia económica.

Cuadro 1 Origen del animal, función, importancia sociocultural y económica en Ranchería Guineo 2da. Sección.

| Animal | Procedencia | Función | Importancia Socio/cultural | Importancia económica |

|---|---|---|---|---|

| Pollos criollos | Veterinaria de Villahermosa/ vecinos/regalo de padres o abuelos | Alimento, ornato, compañía, venta y trueque. | Herencia de padres o abuelos, alimento para eventos importantes de la familia o Iglesia. | En caso de ser necesario se venden más caros que los de granja (dependerá del costo actual del pollo de granja un 30% más). También se realiza trueque con vecinos para obtener otros animales o productos. |

| Pollos de granja | Veterinaria de Villahermosa/ apoyos de PESA | Alimento y venta | ------------ | Como negocio familiar. |

| Patos | Veterinaria de Villahermosa/ vecinos/regalo de padres o abuelos | Ornato, podan el monte (hierba), trueque, control de moscos. | Herencia de padres o abuelos, alimento para eventos importantes de la familia. | En caso de ser necesario se venden con los vecinos, se realiza trueque con vecinos para obtener otros animales o productos. |

| Pavos (guajolotes) | Ibíd. | Alimento, ornato, compañía, trueque. | Herencia de padres o abuelos, alimento para eventos importantes de la familia específicamente para fiestas decembrinas e Iglesia. | En caso de ser necesario se venden con los vecinos, se realiza trueque con vecinos para obtener otros animales o productos. |

| Perro | Ibíd. | Ornato, seguridad, compañía. | Mascotas, bienestar de las personas, sentido de seguridad en su hogar. | ----------------- |

| Peces (Mojarra Tilapia). | Apoyo de SAGARPA | Alimento, venta. | Sustituyen la pesca que antes existía (prevalece el consumo de pescado). | Negocio familiar |

| Ganado mayor | Apoyo de SAGARPA/ regalo de padres o abuelos | Alimento, venta | Herencia de padres o abuelos se reunían los arrieros en los acahuales (actualmente no se crían). | Venta en el rastro |

| Gansos | Veterinaria de Villahermosa/ vecinos/regalo de padres | Ornato, podan el monte (hierba), control de moscos, seguridad (avisan de intrusos), trueque y venta. | Regalo de vecinos o familiares, denota estatus económico mayor, sentido de seguridad. | Venta o trueque con vecinos a familiares por otros animales o productos. |

| Cerdos | Veterinaria de Villahermosa/ | Venta y alimento | Alimento (ya no se crían). | Negocio familiar |

| Pijijes | Fauna silvestre | Ornato, compañía. | Ornato, sentido de bienestar, quién tenga uno de ellos en su patio tienen el “don” para que los animales se hayan quedado en su casa. | ------------------ |

Los tratamientos en ganado mayor fueron menos debido a que pocos se dedican a ello y por el uso de medicina alópata (reportado por los entrevistados), se encontraron 2 tratamientos en cerdos criollos4.

Se realizó una clasificación de origen del recurso con la finalidad de identificar con claridad no sólo la enfermedad o el tratamiento, sino de dónde provienen los recursos, si están disponibles o son accesibles.

En la Figura 3 se observan los recursos utilizados los cuales son de origen vegetal procesado5 el 33 %, de origen vegetal no procesado6 el 28 %, de origen animal7 el 2 %, el 10 % origen mineral8, el 12 % de filiación cultural9 y el 15 % otros10.

En la tabla de frecuencia (Cuadro 2) se observan los recursos más utilizados. La frecuencia de mención de procedencia del recurso muestra que el lugar de donde se obtienen: en primer lugar del traspatio, segundo de la casa, tercero del monte y la milpa, y en cuarto la tienda, farmacia botica y veterinaria.

Cuadro 2 Frecuencia de uso por tratamiento en Ranchería Guineo 2da. Sección.

| RECURSO | # DE VECES | FM | P.R | E.R |

|---|---|---|---|---|

| Terramicina® | 7 | 0.08235294 | F | D |

| Achiote (BixaOrellana L.) | 5 | 0.05882353 | T | D |

| Limón (Citrus limón (L.) | 5 | 0.05882353 | T | D |

| Naranja agría (Citrus aurantum L) | 5 | 0.05882353 | TDA | D |

| Cebolla (Allium cepa L.) | 4 | 0.04705882 | TDA | D |

| Polvo de ladrillo | 4 | 0.04705882 | C | D |

| Hojas de cocuite (Gliricida sepium Jacq,) | 4 | 0.03529412 | T | D |

| Chile pico paloma (Capsicum frutescens L:) | 3 | 0.03529412 | T | D |

| Fuego | 3 | 0.03529412 | C | D |

| Chile amachito (Capsicum annuum L.) | 3 | 0.03529412 | T | D |

| Té de estafiate (Artemisia ludoviviana Nutt) | 3 | 0.03529412 | T | D |

| Té de eucalipto (Eucaliptus globulus Labill.) | 3 | 0.03529412 | T | D |

| Cal (Óxido de calcio) | 2 | 0.02352941 | T | D |

| Barrerlos | 2 | 0.02352941 | C | D |

| Té de maquey morado (Tradescantia spathaesea Swartz) | 2 | 0.02352941 | T | D |

| Tamborileo | 2 | 0.02352941 | C | D |

| Hierba Martín (Hyptis verticillata Jacq.) | 2 | 0.02352941 | MTE | D |

| Sábila asada (Aloe vera L.) | 2 | 0.02352941 | T | D |

| Percignar | 2 | 0.02352941 | C | D |

| Pimienta 1(Pimenta dioica L) | 2 | 0.02352941 | T | D |

| Sal (cloruro de sodio) | 2 | 0.02352941 | C | D |

| Vick-vaporub® | 1 | 0.01176471 | TDA | D |

| Cloro | 1 | 0.01176471 | TDA | D |

| Asuntol® | 1 | 0.01176471 | V | D |

| Aceite quemado de carro | 1 | 0.01176471 | C | D |

| Jabón® | 1 | 0.01176471 | TDA | D |

| Té de neem (Azadirachta indica A. Juss) | 1 | 0.01176471 | T | D |

| Tabaco (Nicotiana tabacum L) | 1 | 0.01176471 | M/TDA | NC |

| Jabón de azufre | 1 | 0.01176471 | B | D |

| Operación | 1 | 0.01176471 | C | D |

| Azufre | 1 | 0.01176471 | B | D |

| Aceite de olivo (Olea europea L) | 1 | 0.01176471 | TDA | D |

| Perejil (Petroselium crispum Mill) | 1 | 0.01176471 | TDA | D |

| Manteca de cerdo | 1 | 0.01176471 | TDA | D |

| Caguama | 1 | 0.01176471 | TDA | D |

| Violeta de genciana® | 1 | 0.01176471 | F | D |

| Suero Vida Oral® | 1 | 0.01176471 | TDA | D |

| Ajo (Allium sativum L) | 1 | 0.01176471 | TDA | D |

| Vinagre | 1 | 0.01176471 | TAD | D |

| TOTAL | 85 |

E.R.: Estado del Recurso; D: Disponible; NC: No se Cultiva; P.R.: Procedencia del Recurso; TDA: Tienda; C: Casa; MTE: Monte; V: Veterinaria; M: Milpa; B: Botica; F: Farmacia; T: Traspatio.

En Tucta, Nacajuca, de los 44 entrevistados el 84% fueron mujeres con un rango de edad entre los 24 a 55 y de 53 a 74, el 16% hombres con un rango de edad de 40 a 73. De acuerdo con las entrevistas aplicadas se identificaron 39 tratamientos y durante el taller 6 más dando un total de 45 tratamientos para padecimientos tanto preventivos como de seguimiento; tres de ellos son de filiación cultural, repartidos en: perro (Canis Lupus familiaris), ganado mayor (Bos Tauris), patos criollos (Cairina Moschata), los entrevistados nombran a los guajolotes “pavos” , sin embargo se trata del guajolote (Melagris Gallopavo mexicana)11, gallinas criollas (gallus gallus domesticus), pollos de granja (gallus gallus domesticus Hy-Line W-36 y Hi-Line Brown) y peces (no se obtuvo información de éstos debido al tiempo, pero sí se producen en los camellones Chontales), los tratamientos en ganado mayor fueron pocos debido a que la mayoría de los entrevistados fueron mujeres siendo los hombres los encargados del cuidado del ganado mayor. En el Cuadro 3 se muestra el origen del animal, su función, su importancia sociocultural e importancia económica.

Cuadro 3 Origen del animal, función, importancia sociocultural y económica en Tucta Nacajuca.

| Animal | Procedencia | Función | Importancia Socio/cultural | Importancia económica |

|---|---|---|---|---|

| Pollos criollos | Veterinaria de Villahermosa/ vecinos/regalo de padres o abuelos | Alimento, ornato, compañía, venta y trueque. | Herencia de padres o abuelos, alimento para eventos importantes de la familia o Iglesia. | En caso de ser necesario se venden más caros que los de granja (dependerá del costo actual del pollo de granja un 30% más). También se realiza trueque con vecinos para obtener otros animales o productos. |

| Pollos de granja | Veterinaria de Villahermosa/ apoyos de PESA | Alimento y venta | ------------- | Como negocio familiar. |

| Patos | Veterinaria de Villahermosa/ vecinos/regalo de padres o abuelos | Ornato, podan el monte (hierba), trueque, control de moscos. | Herencia de padres o abuelos, alimento para eventos importantes de la familia. | En caso de ser necesario se venden con los vecinos, se realiza trueque con vecinos para obtener otros animales o productos. |

| Pavos (guajolotes) | Ibíd. | Alimento, ornato, compañía, trueque. | Herencia de padres o abuelos, alimento para eventos importantes de la familia específicamente para fiestas decembrinas e Iglesia. | En caso de ser necesario se venden con los vecinos, se realiza trueque con vecinos para obtener otros animales o productos. |

| Perro | Ibíd. | Ornato, seguridad, compañía. | Mascotas, bienestar de las personas, sentido de seguridad en su hogar. | ----------------- |

| Peces (no se obtuvo información de éstos debido al tiempo, pero sí se producen en los camellones Chontales) | Apoyo de SAGARPA Endémicos: pejelagarto (Lepisosteus tropicus), tenguayaca (Petenia Splendida), mojarra paleta (Chichlasoma fenestratum), castarrica (Chichlasoma fenestratum), róbalo (Centropomus undecimales) | Alimento, venta. | Desde la construcción de los camellones Chontales la dinámica cambió radicalmente. | Negocio familiar |

| Ganado mayor | Apoyo de SAGARPA/ regalo de padres o abuelos | Alimento, venta | Herencia de padres o abuelos se reunían los arrieros en los acahuales (actualmente no se crían). | Venta en el rastro o en la comunidad |

| Gansos | Veterinaria de Villahermosa/ vecinos/regalo de padres | Ornato, podan el monte (hierba), control de moscos, seguridad (avisan de intrusos), trueque y venta. | Regalo de vecinos o familiares, denota estatus económico mayor, sentido de seguridad. | Venta o trueque con vecinos a familiares por otros animales o productos. |

| Cerdos | Veterinaria de Villahermosa/ | Venta y alimento | Alimento (ya no se crían). | Negocio familiar |

| Pijijes | Fauna silvestre | Ornato, compañía. | Ornato, sentido de bienestar, quién tenga uno de ellos en su patio tienen el “don” para que los animales se hayan quedado en su casa. | ------------------ |

Se realizó una clasificación de origen del recurso con la finalidad de identificar con claridad no sólo la enfermedad o el tratamiento, sino de dónde provienen esos recursos, si están disponibles o son accesibles. Los recursos utilizados son de origen vegetal procesado el 30 %, de origen vegetal no procesado el 28%, de origen animal el 10%, origen mineral el 9 %, de filiación cultural (barridas, rezos y persignar) el 9 % y de otros (clavo ardiente, asuntol®, terramicinac, suero vida oral®, cloro, agua de nixtamal y Alka- Seltzer ® el 14 % (Figura 3).

En el Cuadro 4 se registra la frecuencia de uso de los recursos de acuerdo al número de mención por parte de los entrevistados de Tucta, Nacajuca.

Cuadro 4 Frecuencia de uso por tratamiento en Tucta, Nacajuca.

| RECURSO | # DE VECES | FM | P.R. | E.R. |

|---|---|---|---|---|

| Limón (Citrus limón L) | 9 | 0.08035714 | T | D |

| Terramicina® | 7 | 0.0625 | F | D |

| Cebolla (Allium cepa L.) | 7 | 0.0625 | TDA | D |

| Miel de monte (Melipona) | 6 | 0.05357143 | CMD | NC |

| Ajo (Allium sativum L.) | 6 | 0.05357143 | TDA | D |

| Pila | 4 | 0.03571429 | TFA | D |

| Aceite quemado de carro | 4 | 0.03571429 | C | D |

| Naranja agría (Citrus aurantium L) | 4 | 0.03571429 | T | D |

| Agua de nixtamal (Najayote) | 4 | 0.03571429 | C | D |

| Alcohol | 4 | 0.03571429 | F | D |

| Macuili (Tabebuia resea Bertol) | 4 | 0.03571429 | CMD | D |

| Tinto (Haematoxylum campachianum) | 3 | 0.02678571 | CMD | D |

| Polvo de ladrillo | 3 | 0.02678571 | C | D |

| Leche | 2 | 0.01785714 | TDA | D |

| Aceite de cocina | 2 | 0.01785714 | C | D |

| Alcanfor | 2 | 0.01785714 | B/N | D |

| Azufre | 2 | 0.01784714 | B/N | D |

| Cal (óxido de calcio) | 2 | 0.01785714 | TDA | D |

| Pimienta(Pimenta dioica L.) | 2 | 0.01785714 | TDA | D |

| Sal (cloruro de sodio) | 2 | 0.01785714 | C | D |

| Chile (de cualquier tipo) | 2 | 0.01785714 | TDA | D |

| Hojas de chile (Capsicum frutescens L ó Capsicum annuum L.) | 2 | 0.01785714 | T | D |

| Vida suero oral® | 2 | 0.01785714 | CNC | D |

| Limpias | 2 | 0.01785714 | C | D |

| Barrerlos | 2 | 0.01785714 | C | D |

| Alka-seltzer® | 2 | 0.01785714 | TDA | D |

| Manteca de lagarto | 2 | 0.01785714 | CDM | D |

| Tomate rojo (Lycopersicum esculentum Millar) | 2 | 0.01785714 | TDA | D |

| Rezo | 2 | 0.01785714 | C/N | D |

| Flores ornamentales | 2 | 0.01785714 | N/C | D |

| Té de neem (Azadirachta indica A Juss) | 1 | 0.00892857 | CDM | D |

| Pomada para hongos® | 1 | 0.00892857 | B/N | D |

| Maíz tostado (Zea mays L) | 1 | 0.00892857 | M/TDA | D |

| Pomada de árnica® (Arnica Montana L) | 1 | 0.00892857 | B/N | D |

| Cebollín (Allium schoenopresum L) | 1 | 0.00892857 | TDA | D |

| Jabón | 1 | 0.00892857 | TDA | D |

| Cloro | 1 | 0.00892857 | TDA | D |

| Violeta Genciana® | 1 | 0.00892857 | F | D |

| Heces fecales de bebé | 1 | 0.00892857 | C/VCN | D |

| Rabo de ganado | 1 | 0.00892857 | C | D |

| Ahumadas | 1 | 0.00892857 | C | D |

| Asuntol® | 1 | 0.00892857 | V | D |

| Clavo ardiente | 1 | 0.00892857 | C | D |

| TOTAL | 112 |

E.R.: Estado del Recurso; D: Disponible; NC: No se Cultiva; P.R.: Procedencia del Recurso; TDA: Tienda; C: Casa; V: Veterinaria; M: Milpa; B: Botica; F: Farmacia; T: Traspatio; N: Nacajuca; VCN: Vecinos; CNC: Clínica; CMD: Comunidad.

En ambas comunidades las enfermedades de mayor frecuencia presentes en aves pollos criollos y de granja son las respiratorias seguidas de las gastrointestinales, sin embargo la más mortal es el llamado “mal” o “la higadera” teniendo una mortandad entre el 90 % y 100 %. Los patos también se ven afectados por el “mal” o “la higadera” teniendo el mismo porcentaje en mortandad. La enfermedad más frecuente en los guajolotes es la buba y vías respiratorias; en los perros lo más frecuente es la sarna y heridas por peleas o accidentes; los cerdos heridas por incisiones; los peces tópicas; el ganado tópicas. Los pijijes y los gansos no presentan enfermedades según los entrevistados.

Con respecto al ¿por qué crían animales?, 100 % de los entrevistados mencionaron que para alimento. El sabor de los animales criados en casa les es más agradable al paladar en comparación a los animales de granja; el 100 % es por ahorrar dinero, a pesar de que tardan 6 a 8 meses más que los animales de granja (aves de traspatio); para ello tienen una estrategia la cual consiste en tener aves de corral de diferentes edades, y así tienen disponible carne y huevo la mayor parte del año (con excepción al pavo, ya que este sólo se come o vende a finales de año), y el 79% por que les gustaba tenerlos.

Al realizar un análisis de datos se encontró que los costos en los medicamentos y tratamientos de patente con los de la MEV resultan más económicos que los segundos, significando ahorros del 20 %, 50 % y hasta al 100% en el caso de los recursos que se obtienen de la misma comunidad.

En los siguientes cuadros se encentran los tratamientos registrado por animal, así como los recursos a utilizar. Se decidió respetar la nomenclatura emic manifestada por los entrevistados. El símbolo ~ indica que existe una traducción de la nomenclatura emic debajo del cuadro. Los tratamientos y enfermedades en la mayoría de los casos (sobre todo en aves de traspatio) son las mismas es por ello que se decidió colocar una nomenclatura que ayude a distinguir los tratamientos y animales encontrados por comunidad, en donde el símbolo α es para la comunidad de Tucta, Nacajuca y Ω para la Ranchería 2da. Sección. E/P en donde E: Enfermedad y P: Padecimiento, T/PV en donde T: tratamiento y PV: Preventivo.

Cuadro 5 Tipo de enfermedad por animal y sistema.

| Animal | Época en la que se enferman | E/P | T/PV | Causa | Signos Clínicos | Remedio | Vía de aplicación |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DIGESTIVAS | |||||||

| Pollos Pavos | 1.- Abril, mayo -junio-julio | 1.-. Diarrea | 1.-T | 1.- Cambio de clima, humedad, respirar polvo en época seca | 1.- diarrea de color blanca diarrea de color blanca o verde | 1.- Ω Té de estafiate (Artemisia ludoviciana Nutt. subsp. mexicana (Willd.), o eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.). α Cebolla (Allium cepa L.) y sal al agua de diario (P), Ω suero®, alka seltzer® | 1.- Oral |

| 2.- α Ω Tetraciclina® | |||||||

| 2.- Durante el año | 2.- Desparacitación | 2.-P | 2.- Parásitos | 2.------ | α Ω Desparasitante® (veterinario) | 2.- Oral | |

| MULTISISTÉMICAS | |||||||

| Pollos Pavos | 1.- No ubican una fecha | 1.- α Ω El mal*, Mal del hígado*, la higadera* | 1.- T | 1.- Ω α Se lo atribuyen a la contaminación | 1.- αΩ Les da de repente se ve tristes, no comen y mueren | 1.- Ω No tienen remedio | 1.- α Aérea α Agua de pila Oral |

| α Queman hojas de chile para ahuyentar el mal (no funciona) | |||||||

| α Colocan una pila (Bateria alcalina) pelada en el agua (a veces funciona) | |||||||

| 2.- Durante el año | 2.- Ω No nombraron la enfermedad | 2.-T | 2.- α Se lo atribuyen a la contaminación | 2.- α Ω Dan vueltas los anmales no se pueden sostener | 2.- Ω Lo meten debajo de una tina y le dan golpes a la tina (lo tamborilean) | 2.- ------ | |

| 3.- Jumio-Julio | 3.- α Ω Se cunden (Se llenan de algú piojo u hormiga) | 3.- T y P | 3.- α Ω Ir al monte o tener sucio su gallinero, humedad | 3.-α Ω A simple vista pequeños insectos rojos | 3.- Ω Una hoja de tabaco (Nicotiana tabacum L.) se restriega entre las plumas, depende del tamaño del animal va a ser la hoja de tabaco, ya que ese puede intoxicar* | 3.- Tópica | |

α Tucta, Nacajuca, Ω Ranchería Guineo 2da. Sección.

*Ya no se cultiva el tabaco.

Cuadro 6 Tipo de enfermedad por animal y sistema.

| Animal | Época en la que se enferman | E/P | T/PV | Causa | Signos Clínicos | Remedio | Vía de aplicación |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TÓPICAS | |||||||

| Pollos Pavos | Junio-julio | α Ω Se cunden (se llenan de algún piojo u hormiga) | T yP | α Ω Ir al monte o tener suciio el gallinero, humedad | α Ω A simple vista pequeños insectos rojos | Ω Mantener lipio el gallinero, se colocan hojas de hierba Martín (Hyptis verticillata Jacq.) en el gallinero; en ella se pegan los piojos y se sacan esas hojas, se queman se repite hasta que queda limpio el gallinero o los animales | Mecánica |

| Tópica | |||||||

| α Colocar cal o Averpol® en el corral y sobre las aves | Extracción mecánica | ||||||

| α Colocar sobre el nido una tableta de alcanforina, esto ahuyenta piojos, cucarachas, hormigas | Extracción mecánica | ||||||

| α Aceite untado | |||||||

| α alcohol | |||||||

| Pollos Pavos | Durante el año | α Ω Heridas | T | α Ω Golpes contusiones, heridas por peleas, desgarres con algún material punzocortante | α Ω Se ve a simple vista la herida | Ω Limpiar las heridas y tbién tomado, sábila (Aloe vera L.) asada~ sobre la herida | Tópica |

| Ω Té de maguey morado (Tradescantia spathacea Swartz) | El té tópico y oral | ||||||

| α Ω Raspan un ladrillo y lo colocan en la herida | Tópica | ||||||

α Tucta, Nacajuca, Ω Ranchería Guineo 2da Sección.

~ Acto de colocar la sábila sobre fuego.

Cuadro 7 Tipo de enfermedad por animal y sistema.

| Animal | Época en la que se enferman | E/P | T/PV | Causa | Signos Clínicos | Remedio | Vía de aplicación |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TÓPICAS | |||||||

| Pollos Pavos | Durante el año | α Ω Pollos pequeños “secan piecitos” | T | α Ω Irse al monte, el viento caliente | α Ω Están chillones | Ω Poner a remojar hoja tierna de cocuite (Gliricidia sepium Jacq.) y a medio día bañar con esa agua a los pollitos | Tópica |

| Ω Colocarles Vick Vaporub®. | |||||||

| α El agua del nixtamal (agua de cal un poco diluida) a las 2 semanas de haber brotado~ los pollos se les mojan las patitas | |||||||

| Pavos | α Ω Marzo, abril, mayo, junio | α Ω Buba Viruela aviar | α Ω T yP | α Ω Moscos* Virus | α Ω Granos en los ojos, sobre el cuello y cabeza | Ω Achiote (Bixa orellana L.) se restriega en la buba | Tópica |

| α Pomada para hongos en los pies de los humanos | |||||||

| α Aceite quemado de auto sobre la buba | |||||||

| α Quemar directamente co un clavo ardiente | |||||||

| α Violeta de genciana® | |||||||

| α Miel de monte de abeja melipona (ya no hay en la comunidad) | |||||||

| α Manteca de lagarto (remedio naturista) | |||||||

| α Ω Vacuna | Oral | ||||||

| α Ω Emplasto de cal para que las seque | |||||||

| α Ω Colocar cloro directamente | |||||||

| α Ω Polvo de pimienta (Pimenta dioica L. Merril.) Sobre la verrugas o darles a comer 9 piminetas | |||||||

α Tucta, Nacajuca Ω Ranchería Guineo 2da. Sección.

*Los locatarios creen que la causa son los moscos, son embargo es viruela aviar.

~ Cuando los pollos eclosionan.

Cuadro 8 Tipo de enfermedad por animal y sistema.

| Animal | Época en la que se enferman | E/P | T/PV | Causa | Signos Clínicos | Remedio | Vía de aplicación |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| RESPIRATORIAS | |||||||

| Pollos de granja | α Ω Marzo, abril, mayo | α Ω Tos | P yT | α Ω Cambio de clima | α Ω Tosen o estornudan, se ven tristes con sus alas caídas | Vacuna® | Intravenosa |

| Vacuna® | Intravenosa | ||||||

| α Ω Gripa | PyT | α Ω Cambio de clima | α Ω Tosen, estornudan, moco, tristes con sus alas caídas | Ω Agua con vinagre y ajo | Oral | ||

| DIGESTIVAS | |||||||

| Pollos de granja | Durante el año | α Ω Diarrea | P y T | α Ω Cambio de clima | α Ω Diarrea de color blanca | α Ω Vacuna® | Intravenosa Oral |

| α Ω Tetraciclina® | |||||||

| Ω Té de estafiate(Artemisia ludoviciana Nutt. subsp. mexicana (Willd.) té de eucapilto (Eucalyptus globulus Labill.) | |||||||

| MULTISÍSTEMICAS | |||||||

| Pollos de granja | Durante el año | α Ω El mal*, Mal del hígado*, la higadera* | T | Ω Desconocen | De repente se ven tristes, no comen y mueren | α Colocan una pila pelada en agua (a veces funciona a veces no) | Oral |

| α Se lo atribuyen a la contaminación | |||||||

| Patos | Durante el año | α Ω El mal, Mal del hígado, la higadera | T | α Ω Desconocen | α De repente se ven tristes, no comen y mueren | α Colocan una pila pelada en agua | Oral |

| α Contaminación | Ω Sangran | α Ω Raspan un ladrillo y lo colocan en la herida | |||||

| Ω Heridas | T | Ω Ataque de algún animal, desgarres con algún material punzocortante | Sangran | Ω Costurar y colocar azul de violeta® | Mecánico | ||

α Tucta, Nacajuca Ω Ranchería Guineo 2da. Sección.

Cuadro 9 Tipo de enfermedad por animal y sistema.

| Animal | Época en la que se enferman | E/P | T/PV | Causa | Signos Clínicos | Remedio | Vía de aplicación |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CIRUGÍAS | |||||||

| Cerdo* | ------ | Ω Heridas | T | Ω Causada por la castración | Ω Sangrado | Ω Costurar | Tópica |

| Ω Sal | |||||||

| Ω Colocar polvo de ladrillo | |||||||

| REPRODUCTIVAS | |||||||

| Vaca (Ganado mayor) | ------- | Ω Arrojar la pacenta | T | Ω Al parir una vaca, No explusa la placenta | La vaca sangra y se duele | Ω Un litro de acite de oliva (Olea europaea L.) a beber | Oral |

| Ω 1 caguama® | |||||||

| Ω 1 litro de té de maguey morado (Tradescantia spathacea Swartz) | |||||||

| TÓPICAS | |||||||

| Ganado | No tinen fecha definida | Ω Fiebre | T | Ω Picadura de araña | Ω Se pelan los cascos y les da fiebre | Ω Se le coloca naranja (Citrus auratium L.) o limón (Citrus limón (L.) Burm. F.) con un poco de sal | Tópica |

| α 1. Mordeduras de murciélago | T | α 1. Mordedura de murciélago | α 1. Mordedura, sangrado | α 1.-Colocar un pañal de niño con heces del bebé | α 1. Tópica | ||

| α 2. Heridas | T | α 2. Por caminar | α 2. Heridas abierta sen las patas | α 2.- Pomada de árnica® (Arnica montana L.), aceite queado de carro Manteca de lagarto | α 2. Tópica | ||

| α 3. Garrapatas | T | α 3. Por falta de aseo, clima | α 3. Presencia de garrapatas | α 3.- corta un poco de pelo del rabo del ganado, realizar un corte cerca del ano, amarrar de las 4 patas al ganado y meter los pelos en esa aberetura | α 3. Anal | ||

α Tucta, Nacajuca, Ω Ranchería Guineo 2da. Sección.

*Los cerdos y vacas (ganado mayor) ya no los crían.

Cuadro 10 Tipo de enfermedad por animal y sistema.

| Animal | Época en la que se enferman | E/P | T/PV | Causa | Signos Clínicos | Remedio | Vía de aplicación |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DIGESTIVAS | |||||||

| Becerro | No tienen definida | α Estreñimiento | T | α Mal alimento Timpanismo Estreñimiento | α No puede defecar el becerro | α 1 lt de agua del nixtamal, ¼ de maíz (Zea mays L.) tostado molido, una pizca de miel de monte, se le da a beber y se pone a caminar | Oral |

| TÓPICAS | |||||||

| Peces* | -------- | Dermatitis | T | Ω 1.- Hongos en el agua | Ω Hongos a simple vista | Ω Cuando son pequeños los peces se les da un baño en agua con sal, se coloca en el estanque sal | Tópica |

| Perros | ------- | 1.- Sarna | 1.-T | 1 y 2 Cambio de clima, hongos, condiciones insalubres | 1.- Se ve a simple vista, pierde pelo | α Ω1.- Lo bañan con jabón y le colocan aceite requemado | Tópica |

| 2.- Garrapatas | 2.-T | 2.- el animal se rasca, se ven a simple vista | α Ω2.- Té de neem (Azadirachta inidca A. Juss) Asuntol® jabón de azufre® | ||||

| 3.- Heridas | 3.-T | 3.- Varios | 3.- Sangrado, piel expuesta | Ω Un baño de un preparado de azufre con cal (100g de cada una en 5 litros de agua a hervir) | |||

| Ω α 3.- Uso de polvod e ladrillo | |||||||

| ---------- | Mordedura de serpiente. | T | Mordida de naucaya (Bothrops asper Gamar) | Mordedura visible, se hincha la parte afectada | 1.- ½ litro de leche y 5 cucharadas de azúcar | Oral | |

| 2.- Ω Té Perejil (Petroselinum crispum Mill) 1½ poco a poco con una cucharada de manteca de cerdo Si se le da y dura 3 días se salvó | |||||||

α Tucta, Nacajuca, Ω Ranchería Guineo 2da. Sección.

*En Tucta, Nacajuca sí existe la crianza extensiva de peces, sin embargo los tratamientos son más de alópatas.

Cuadro 11 Tipo de enfermedades antinaturales por animal.

| Animal | Época en la que se enferman | E/P | T/PV | Causa | Signos Clínicos | Remedio | Vía de aplicación |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FILIACIÓN CULTURAL | |||||||

| Pollos Pavos Patos | En cualquier momento | 1.- Calentamiento de cabeza | T | 1.- Envidia, la persona que los mira tiene los ojos malos | 1.- Se ven tristes o tienen su cabeza caliente | 1.- Ω Cocuite (Gliricidio sepium Jacq.) chile amachito (Capsicum frutescens L.) se revuelven y se les pasa por toda la cabeza | Tópica mágica |

| Ω 9 chiles de Pica Paloma (Capsicum annuum L.); se les pasa por la cabeza y después esos chiles se echan al fuego | |||||||

| Abril-mayo Cuando se da algún sismo | 2.- Se aguan los huevos (no salen los pollos) | T | 2.- Calor o un sismo que los agite | -2. -------- | 2.- α Ω Por calor eviatn criar justo en esa época y por sismo | Tópica mágica | |

| α Ω Barrerlos formando una cruz | |||||||

| En cualquier momento | 3.- Calentamiento de cabeza Mal de ojo | T | 3.- Envidia, la persona que los mira tiene los ojos malos | 3.- se ven trsites o tienen su cabeza caliente | 3.- α El secreto: hojas de ajo (Allium sativum L) y cebolla (Allium cepa L.) seco, con semilla de chile de color y azufre (martes, jueves y viernes por la mañana). El humo lo pasa por todo el gallinero (P yT) si funciona | Tópica mágica | |

| Pollos Pavos | En cualquier momento | Calentamiento de cabeza Mal ojo | T | Envidida, la persona que los mira tiene los ojos malos | Se ven tristes o tienen su cabeza caliente | α La causa sobrenatural: existe un duende que es malo y que no le gustan los animales, entonces los mata a todos. Se toman las flores que han permanecido por un tiempo en la iglesia de la comunidad y con ellas se realiza una limpia en el gallinero acompañada de un rezo | Tópica mágica |

| α Alcohol en la cabeza (no funciona) | |||||||

α Tucta, Nacajuca, Ω Ranchería Guineo 2da. Sección.

Discusión

La discusión y conclusiones se realizaron de ambas comunidades, a reserva de algunos casos particulares de los cuales se hará mención para ubicar al lector. Si bien están en condiciones históricas, ambientales y sociales diferentes, sí cuentan con similitudes sobre el conocimiento de MEV. El presente trabajo no pretende realizar una comparación en la cual se demeriten los conocimientos y prácticas de la MEV practicadas en ambas comunidades. La investigación se realiza en aras de poder contribuir en la construcción de conocimientos que mejoren las condiciones de vida tanto del ser humano como de los animales de traspatio.

De acuerdo con la definición de MEV realizada por McCorkle (1986) es el conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la producción y salud animales una definición holística: son todos aquellos conocimientos, que si bien mantienen una raíz profunda con conocimiento en Medicina Tradicional (sea ésta en humanos o en animales) también en el trascurso del tiempo han ido sumando nuevos conocimientos y prácticas, y éstas incluyen como podemos observar prácticas y conocimiento de medicina alópata. La MEV lo que pretende es crear puentes entre ambos conocimientos los cuales permitan resolver las situaciones que se les presentan a las poblaciones con respecto a la salud de sus animales, así como de fortalecer las interacciones que se dan dentro de la MEV, interacciones que se analizan más adelante. Un ejemplo de lo anterior es la enfermedad denomina “la higadera” o “el mal” que para la medicina alópata (según el diagnóstico clínico) es Newcastle, las enfermedades descritas en los cuadros reflejan el conocimiento de los entrevistados.

En los cuadros se describen los tratamientos de MEV de ambas comunidades, existe un diagnóstico y tratamiento para cada una de ellas. Para algunas enfermedades que detectan los entrevistados la medicina alópata no las reconoce, es decir por la medicina convencional tal es el caso del calentamiento de cabeza, mal de ojo o “se aguan”12 por el movimiento de sismos, sin embargo sí existe un tratamiento para ellas. Otra enfermedad la cual se menciona y no es reconocida por el sistema medico alópata es “la higadera” o “el mal” que llega cuando hace mucho calor; presenta síntomas de desequilibrio extremo (dan muchas vueltas, como si convulsionaran) las aves de corral; algunos entrevistados mencionan que lo acompaña una diarrea a veces blanca a veces verde, y la enfermedad la describen como:

“Dan vueltas, se les va la cabeza para atrás y se mueren todos,

todos se van, patos, pollos, todos.

-¿Y cómo sabe que es la higadera?

-Porque cuando lo abro tiene el hígado grande, grande y rojo, rojo. Un higadote

-¡Ahhh! ¿Lo abre?

-Sí… y tiene como manchitas rojas en toda su carne, como puntitos, como sangre, y su hígado grande, grande, hinchado.”

Sabina de la Cruz, 60 años. 25 de agosto de 2017.

“…Se ponen loquitos y se van al suelo y ahí quedan y al rato se mueren”.

Elmer Ricardo Olán, 34 años. 12 de marzo 2017.

De acuerdo a los síntomas parece coincidir con la enfermedad del Newcastle, “la enfermedad es una infección viral altamente destructiva que afecta a las aves de corral y otras especies de aves, el virus es endémico en ciertas áreas del mundo y puede causar altos niveles de morbilidad y mortalidad, particularmente en sistemas intensivos de manejo avícola” (FAO, 2015, 98). Sus síntomas son: signos respiratorios: jadeo, tos, estornudos y ruidos al respirar, signos nerviosos: tembladera, parálisis de las alas y las patas, cuello torcido, desplazamiento en círculos, espasmos y parálisis. Signos digestivos: diarrea, puede haber una interrupción parcial o completa de la producción de huevos, los huevos pueden presentar anomalías de color, forma o superficie, y pueden tener una albúmina acuosa, la mortalidad es variable pero puede alcanzar el 100% (OIE 2013, 2). La vacuna Triple Aviar sí previene contra el Newcastle, cólera, aviar crónica y cólera aviar septicémica. La cual se recomienda aplicarla cada tres o cuatro meses. Sin embargo, los entrevistados manifestaron colocar la primera dosis y una vez que se presenta el problema de la “higadera” la colocan nuevamente, por lo cual no resuelve la situación debido a que la vacuna es preventiva no de tratamiento.

Lo anterior supone un problema de sanidad. Si bien los encuestados le atribuyen esta peste, “el mal” o “la higadera” a la contaminación por Petróleos Mexicanos (PEMEX) o a las campañas de fumigación para mosquito transmisor de dengue, zika o chicungunya es indispensable realizar estudios en laboratorio para determinar si es Newcastle o nos enfrentamos a otra peste que no ha sido identificada.

Por otro lado, los animales presentes en el traspatio conviven en el mismo lugar, pernoctan en las mismas instalaciones con sus respectivas divisiones, entre otros lugares. Se encontró en ambas comunidades mayor presencia de aves de corral tales como patos criollos, guajolote13, pollos criollos, gallinas ponedoras, pollos de engorda, pijijes, mojarra tilapia y gansos. La razón de la presencia de estos últimos es por tres factores relevantes: el primero es porque resultan ser agradables a la vista, la segunda sirven como guardias del traspatio o la casa, debido a su graznido muy llamativo y la tercera es por contar con un espacio grande, es decir las personas que cuentan con un lugar pequeño prefieren aprovecharlo en la producción de animales que se puedan comer y los gansos no son uno de ellos. De cierta manera el criar gansos es símbolo de mayor poder adquisitivo. En el caso de los guajolotes crían para comerlos durante el año, pero principalmente para las fiestas decembrinas, ya sea que los consuman en casa o los vendan, para estos también se requiere un espacio mayor al que se destina sólo para pollos. La mojarra tilapia, es ofrecida por proyectos de SAGARPA.

Como se mencionó, las aves de corral comparten el traspatio, sin embargo la división que se realiza dentro es necesaria, separan las crías para evitar pérdidas, o un lugar destinado para las gallinas que están empollando. Sin embargo, existe otra división que es forzada, nos referimos a los pollos criollos versus gallinas ponedoras y pollos de granja. Es decir, los pollos criollos no requieren de un alimento, medicamento o instalaciones especiales a diferencia de las gallinas ponedoras y sobre todo los pollos de granja, los cuales de no contar con condiciones específicas representan su muerte temprana y con ello la pérdida de la inversión que se realizó.

Los patos criollos son para consumo y según los entrevistados son los más resistentes a enfermedades gastrointestinales, de vías respiratorias, tópicas y enfermedades de filiación cultural, a excepción de las pestes, dado que éstas terminan con todas las aves de corral en cuestión de días.

En este sentido, la MEV cuenta con tratamientos para estas aves de corral mayormente adaptados a las condiciones del clima, alimentación e instalaciones.

Las temporadas en que se enferman de vías respiratorias y aparato digestivo son en los cambios de estación: invierno-primavera, primavera-verano, verano-otoño y otoño-invierno. Los cambios de temperatura perjudican a los animales, así como la generación de polvo.

Interacción de interanimalidad

Los seres humanos como actores sociales, según Giménez (2005, 8-10) se forman a partir de interacciones a dos escalas: la primera consigo mismo, sus experiencias, su historia de vida, y la segunda con otras personas o grupos culturales. Para la segunda escala dice que son “actores-insertos-en sistemas” y que estos no deben ser entendidos fuera de su sistema, ya sea religioso, educativo, artístico, político, etc. En el caso de la primera escala menciona que todo lo que rodea al individuo tiene un significado para él: la familia, el jardín, el automóvil, el traspatio, los árboles, los animales, perímetros físicos o imaginarios limitantes, etc. Es en esta escala en donde el ser humano se relaciona con su traspatio y lo contenido en él, ya sea algo tangible o intangible14.

Es importante señalar que algunas corrientes de pensamiento dentro de la medicina, psicología, sociología y las humanidades han estudiado a los humanos de forma aislada, como si nuestra especie de alguna manera hubiera evolucionado en ausencia de interacciones con nadie ni nada que no fuera humano (Díaz-Videla et al., 2015, 206). Es decir, todo lo contenido en el traspatio que no sea humano tiene un carácter de objeto, las interacciones que el ser humano tenga con lo contenido en ese lugar son de carácter utilitarista, como cosas o simples entes biológicos, pero ¿qué hace que los animales de traspatio sigan presentes en las casas a pesar de la reducción de espacios, cambios en la dieta, introducción de especies exóticas, etc.? ¿Qué hace la diferencia entre este espacio y los sistemas de producción intensivos -aparte de las obvias- en donde la calidad de vida de los animales es diferente?

La respuesta quizá se encuentre en la capacidad de pensamiento antropomórfico, el cual ha sido propuesto como una razón que explicaría la interacción con otros animales. El antropomorfismo se define como la atribución de estados mentales humanos pensamientos, sentimientos, motivaciones y creencias a animales no humanos. El antropomorfismo es un rasgo casi universal entre los tenedores de mascotas, y esto permite utilizar a los animales como fuentes alternativas de apoyo social, y los recursos para beneficiarse emocional y físicamente de esto (Serpell, 2003 en Díaz-Videla et al., 2015, 192); en su artículo sobre antrozoología realiza una investigación interesante acerca de algunos estudios psicológicos que analizan la relación ser humano- animal; si bien pone ejemplos acerca de la influencia positiva que tiene la interacción de niños, adolescentes y adultos en diferentes ámbitos (zoológicos, estudiantes de veterinaria, etc.), el trabajo se enfoca en las implicaciones psicológicas en el ser humano en la interacción con animales de compañía (perros y gatos). Sin embargo, se limita sólo a animales “de compañía”, a las mascotas, pero no son los únicos animales con las que interactúa el animal humano. El ser humano desde su comprensión de ser no sólo se relaciona con los objetos y las cosas, sino que trata con los animales, se vincula con otros seres humanos y la naturaleza, junto con ellos, configura o determina su mundo (Muñoz-Pérez, 2013, 92). El traspatio es un nicho de interacciones animal humano-animales de traspatio.

La diferencia entre esos espacios de producción y los sistemas intensivos de alimentos de productos de origen animales es la manera en que surgen las interacciones, a través de una motivación más que el sólo el alimento disponible, el ahorro o la tradición, existe un vínculo emocional, de respeto hacía el otro que no es humano pero tiene derecho a una existencia respetable.

Entonces, ¿Por qué analizar las interacciones de interanimalidad entre el ser humano (animal) y los animales domésticos?, ¿cuál es la importancia o el aporte a la etnoveterinaria? Si bien las interacciones económica y biológica (ser humano- animales de traspatio) explican la función del “tener animales en el traspatio”. Es decir se tienen animales por ahorro, venta, trueque, podar el pasto o monte, aprovechar los desechos de comida, fertilizar los suelos, seguir reproduciendo para conservar los genes de animales criollos, entre otros aspectos, eso está explicando el qué y para qué tenerlos; los actores principales ahí son el “dinero” y los “ciclos biológicos”, y el ser humano y los animales pasan a ser segundos objetos de estudio y no los actores y creadores de estas interacciones.

En ese aspecto, quienes dan sentido a las interacciones son el ser humano y los animales de traspatio. Lo económico, biológico y sociocultural no son cosas que ocurren allá afuera en el mundo o en el traspatio; son experiencias que se viven dentro de él y que surgen a partir de otra interacción más significativa. Es decir, el animal humano se relaciona primero con el otro animal, no con el beneficio que le va a proporcionar; el beneficio es la segunda interacción que tiene con él, y estos beneficios o segundas interacciones dependerán del cómo se dio la primera: “la interanimalidad”.

Así como los animales de compañía tienen cierto efecto en el comportamiento de los seres humanos hacia ellos, los animales de traspatio forman parte también de la cotidianidad de las personas, y aunque los humanos son considerados los custodios que deben proveer cuidados para satisfacer las necesidades básicas de sus animales, se ha encontrado que tanto humanos como animales pueden funcionar como figuras de apego para el otro (Díaz-Videla et al. 2015, 193). Por parte de los entrevistados, mostraron signos de empatía hacia sus animales, emociones como la tristeza, la preocupación, la soledad y la alegría están presentes en la convivencia con estos, e incluso surgieron algunas reflexiones y acciones para que sus animales se sientan más “libres”, reflexiones que van más allá de lo puramente emocional:

“. …ya después de que está limpio los saco, ahí andan pues por allá, paso los animales porque si no es como un preso que está ahí, que come pero que no tiene libertad para que se refresquen, es como cuando uno lleva a los niños al kínder, a los juegos para que ellos jueguen, y así. También los animales tienen derecho a brincar, a comer piedritas o a comer hasta las plantas, porque se comen hasta las plantas…”

Saúl Torres Ruíz, 68 años. 10 de marzo 2017.

Algunos entrevistados les ponen nombre a sus aves de corral y ganado. En el caso de las aves de corral el nombre le es asignado regularmente por sus características físicas: “la pinta, la colorada, la copetuda”. Para el caso del ganado los nombres son de personas, ya sea que les recuerden a algún conocido o simplemente les gusta ese nombre. También expresaron emociones no sólo por sus animales si no el conjunto que supone: traspatio, animales y su persona. El traspatio como lugar en donde el ser humano cría animales no solo es de objetos que se colocan con fines utilitaristas. Tuan (2007, 129) menciona que el sentimiento y objeto con los que el ser humano interactúa son a menudo inseparables:

“Me gustaba tener animales, sí porque cuando decía yo pues a veces no había dinero pues ahí estaba un pollo, o un pavo pa’ comerlo y porque me gustaba tener en el patio animales; se ve la alegría de los animales… decía mi abuelita pues, decía: los animales es la alegría del patio, si no hay animales haz de cuenta… se ve triste pues”.

María del Carmen Valier García, 56 años. 6 de marzo 2017.

Por otra parte, se ha mencionado cómo a través del tiempo el traspatio se ha modificado por varios factores, especialmente por políticas públicas de desarrollo, lo que transformaría sin duda la interanimalidad, así como de los conocimientos en MEV. Por ejemplo: en Tucta se encontró la presencia de una incubadora; si bien la tecnología podría ayudar a una mayor producción de huevo o reproducir algún ave de traspatio criolla que se esté perdiendo en la comunidad, las interacciones se pueden transformar. Es decir, se modificará el contacto del ser humano con las guajolotas, patas o gallinas que se encuentran empollando, lo que implica un acercamiento diario, una supervisión en la cual se desarrollan sentimientos hacia sus animales, pues ahora estará “no presente” físicamente en su lugar, en su traspatio. En entrevista, los dueños de estos animales se refieren a ellos como niños pequeños con los cuales deben tener cuidados especiales. La incubadora15 es una idea novedosa, pero para utilizarla deben tomarse en cuenta las implicaciones de interanimalidad que podrían modificarse, así como de socialización con la misma comunidad.

Interacciones socioculturales

Continuando con el tema de la incubadora, si bien los dueños buscaban con vecinos quién les prestara un gallo, pato o guajolote para que “pisara” a sus gallinas, ahora ya sólo se irá a la incubadora. Como se puede observar, no se puede ver claramente en dónde termina una interacción y comienza otra, pues estas son interdependientes. La inserción de la incubadora debe ir acompañada de una sensibilización a los participantes, para que no se pierdan esos lazos en la comunidad.

La única desventaja que le encuentran al criar animales es que en caso de que se les mueran esto representa una pérdida total, sobre todo de las aves de traspatio.

La mayoría de los entrevistados fueron mujeres y ellas perciben en general que el traspatio es un espacio que les pertenece a ellas. Sin embargo, sí se encuentran hombres con la responsabilidad del cuidado de los animales, incluso los hombres entrevistados lo realizan porque a sus parejas no les gusta o no cuentan con tiempo para ellos. El lugar, en éste caso específico, el traspatio, es un espacio reconocido que se subdivide, por lo que hay espacios en el lugar que son más propios de las mujeres y otros más propios de los hombres, el traspatio por la cercanía con la casa y las labores que no requieren mucha fuerza física o por cuestiones culturales es propio de la mujer y los acahuales, milpas y cuidado de ganado mayor es para los hombres. Además, la entrega de pollos, por las autoridades estatales16 en las comunidades, En algunas ocasiones provoca en los habitantes cierta frustración al no ser todos beneficiados y tener que esperar a la siguiente convocatoria.

Con respecto a quiénes les enseñaron los conocimientos sobre MEV, el 51% manifestó haber aprendido de sus abuelos, el 27% de sus padres, el 15% de sus vecinos y el 7% de veterinarios. Y la forma en que dichos conocimientos fueron adquiridos el 12% manifestó que bajo el método de la observación, el 24% por experimentación (ya sea practicar lo observado o experimentar nuevas fórmulas o técnicas) y el 64% ambas observando y practicando. Es decir, para aprender los tratamientos de la MEV se es necesaria la interacción entre los diferentes actores, ya sean de la propia familia o por vecinos.

Con respecto a la edad en que aprendieron para facilitar el procesamiento de datos se dividió en 3 etapas: Niñez, adolescencia y adultez. El 58 % de los entrevistados mencionaron que fue en la niñez, el 23 % en la pubertad y el 19 % al ser adultos. Sin embargo, esto no significa que sólo en la niñez, al obtener el mayor porcentaje, sea la edad en donde se aprende más, existen varios factores y circunstancias para las generaciones de los entrevistados. Es decir, la época, espacios disponibles, ideologías de género, roles y rutinas de cada integrante de familia, el número de integrantes de la familia, incluso la constitución de la familia, entre otros han cambiado de las generaciones pasadas a las actuales.

En la niñez mencionaron que aprendieron de sus papás y abuelos, y en la pubertad o siendo adultos, quienes les enseñaron fueron los vecinos. La razón por la cual los entrevistados aprendieron en la pubertad o siendo adultos fue por necesidad, así que en menos de un año aplican y aprenden los tratamientos de MEV que les comparten los vecinos o ellos mismos desarrollan al notar que lo que se aplica al ser humano podría servir para animales.

Otra actividad sociocultural en la cual las prácticas de la MEV se ven reflejadas es en una festividad celebrada. En la comunidad de Tucta: el 25 de julio es el día de la fiesta de Santiago Apóstol; en la enramada se ofrendan cacao, maíz, animales de granja y ganado vacuno, entre otros productos. Se realiza una misa y se bendicen las ofrendas. Los animales según los entrevistados son bendecidos para dar gracias. Al finalizar, los animales se venden para cubrir algunos gastos que se generan con la fiesta.

Las interacciones socioculturales tienen manifestaciones en el aspecto religioso, existiendo así santos exclusivos para los animales, rituales de fertilidad, fiestas de los pastores, ritos relacionados a la sanidad, entre otras (Van't Hooft, 2002, 54, 55 56, 57, 132).

“Los significados y significantes que surgen de estas interacciones son dados únicamente por el ser humano, es decir, un pez es sólo un pez, si socialmente está clasificado como tal, y es una clasificación sólo de una cosa escamosa que vive en el mar, lo que ayuda a la sociedad a definir la vida en el mar… los animales son, de hecho un papel en blanco en el que se puede escribir cualquier mensaje o significado que la sociedad le asigne” (York y Mancus, 2013, 1).

Se observó que los tratamientos de MEV tienen una influencia muy marcada por la religión católica, la cual se hace presente en las fórmulas curativas de MEV (Vázquez-Varela, 2003) o bien son producto del sincretismo es el caso de las ahumadas o ensalmos los cuales van acompañados por algún rezo u oraciones (parecido a una limpia para ser humano, padres nuestros o aves Marías; para el caso del tratamiento denominado “el secreto” no se indicó cuál era el rezo), así como de persignar el gallinero; la ofrenda de animales indiscutiblemente tiene influencia católica. Algunos entrevistados atribuyen el mal de ojo a la mala energía o envidia que tiene la persona que ha “lanzado” la negatividad en contra de sus animales pero la raíz de esa “maldad” es que trabajan con el “diablo”. Los elementos utilizados en estas prácticas deben tener un tratamiento previo, es decir, las flores que se utilizan para el ensalmo o ahumada debieron de haber estado en la Iglesia (del pueblo u otra); de esta manera el “Dios” que habita ahí impregnará de “poder” a estas flores, poder que servirá para ahuyentar o prevenir los males que aquejen a los animales ( P. Hernández, comunicación personal 18 de agosto de 2017). Sin embargo, lo que se observa detrás de la influencia católica es un sincretismo de prácticas tradicionales de las comunidades, tal y como se puede observar con las enfermedades como el mal de ojo o buenos y malos aires.

Interacciones económicas

Uno de los análisis recurrentes que se realizan en las investigaciones de MEV es la aportación económica que representa la aplicación de los conocimientos, siendo que esta responde a necesidades que la veterinaria convencional no puede cubrir. Al hablar de aspecto económico no sólo se refiere a la comparación en costos de los productos o tratamientos, pues los animales de traspatio son parte de su capital económico y social (Martínez y Jiménez-Escobar, 2017, 330); esto incluye también el pago por los servicios prestados por el Médico Veterinario Zootecnista. En la mayoría de los casos, el requerir de sus servicios o adquirir el medicamento está geográficamente lejos o los caminos son sinuosos.

Con respecto a los pollos de criollos versus pollos de granja, la pérdida es significativa. Si bien el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) los dota de pollos de granja, los locatarios por su cuenta también los adquieren en las veterinarias por ello durante las entrevistas surgió el cuestionamiento de: ¿Si, estos pollos de granja tienen una alta probabilidad de morir, por qué siguen adquiriéndolos? La respuesta es: la necesidad, si los atienden de acuerdo con las indicaciones de los especialistas éstos podrían sobrevivir y lograr la madurez deseada para su consumo que son de 2 a 3 meses. Esto implica una mayor inversión en instalaciones, debido a que requieren tener luz durante la noche para mantener la temperatura y que estén comiendo, mayor inversión en medicamente. A diferencia de los pollos criollos se les debe suministrar forzosamente medicina alópata. Sucede también que algunas veces ellos mismos adquieren los animales de granja en la veterinaria de sus comunidades, porque representa proteína animal en un corto tiempo. Aunque el principal motivo por el cual siguen adquiriendo estos pollos es porque son parte del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), el cual se los reparte.

Interacciones biológicas

Las plantas medicinales son un recurso vital para la medicina tradicional. Argueta (2012, 209, 210, 211) menciona que México es uno de los 10 países megadiversos del mundo; su flora vascular es de alrededor de 30,000 especies y su diversidad medicinal es comparable a la de China o India. Los tratamientos de MEV comparten similitud con los tratamientos aplicados en Medicina Tradicional para seres humanos. A continuación se enlistan los recursos utilizados tanto de origen animal, vegetal o mágico religioso para poder apreciar las similitudes ya sean en Medicina Tradicional aplicada a seres humanos o de MEV que se aplica en otras partes del mundo. Esto resulta interesante ya que aparentemente estas culturas están separadas geográficamente y aun así desarrollan tratamientos muy parecidos.

Para La Ranchería Guineo 2da. Sección el Achiote, limón, naranja agria, cocuite, chile pica paloma, chile amachito, estafiate, eucalipto, hierba Martín, maguey morado, sábila y Neem, en tanto que en Tucta limón, naranja agría, agua de nixtamal, macuili, tinto, manteca de lagarto, maíz, leche y rabo de ganado se obtienen del monte, milpa y traspatio. Es decir, se obtienen recursos de los tres estratos, herbáceo, arbustivo y arbóreo y de los recursos de fauna silvestre o domestica de las mismas comunidades.

Se realizó una búsqueda bibliográfica de los recursos utilizados en la MEV que fueran utilizados en Medicina Tradicional o alópata para seres humanos. Intentando encontrar respuestas del por qué sí podrían funcionar. Así como de tratamientos en MEV que no comparten similitudes con tratamientos para ser humano pero que son utilizados en otras partes de México y el mundo para tratar padecimientos en animales.

Cuadro 11 Comparativo de uso de recursos en Medicina Tradicional, Alópata y MEV.

| Recurso | Hallazgo | Autor |

|---|---|---|

| Se utilizan en Medicina Tradicional Mexicana | ||

| Arcilla | Oral: flora bacteriana intestinal, antibiótico, diabetes u obesidad, aparato respiratorio, Tracto urinario, musculoesquelético, respiratorio, circulatorio. Tópica: reumas, sistema nervioso (problemas de hipertensión arterial), jaquecas, ansiedad, urticaria crónica. | (Ursa 1999, 19). |

| Ajo (Allium sativum L.) | Propiedades antioxidantes, reduce niveles de colesteros y tiglicéridos, posee efectos positivos sobre factores de riesgo cardiovascular, efecto antimicrobiano, suprimen la incidencia de tumores, propiedades antifúngicas. | (Ramírez et al., 2016). |

| Cebolla (Allium cepa L.) | Antioxidante, prevención de enfermedades cardiovasculares, abortiva, acné, entre otras. | (Jerez et al., 2017). |

| Maíz (Zea mays L.) | Calentura, infección renal, nerviosismo y artritis. | (Álvarez-Quiroz, 2017, 439). |

| Neem (Azadirachta indica A Jauss ) | Desparasitante en ovinos. | (Dublín, 2012) |

| Chile amachito (Capsicum annuum L.) | Laxante, rubefaciente, expectorante, antidiarreico, antiinflamatorio, dolor de caries, favorecedor de la menstruación, dolor de oídos, enfermedades renales, carminativo, mal del aire, susto, sahumar animales timpanizados y con mal de ojo, entre muchas más. | (Wayzel-Bucay y Camacho, 2011,6) |

| Chile Pica Paloma (Capsicum frutescens L.) | Problemas de la piel, paradontitis, mal de ojo, limpiar las milpas, fúnebres y animales. | (Universidad Nacional Autónoma de México, 2009). |

| Árnica (Arnica montana L.) | Astringente, estimulante del corazón y sistema inmunológico. Antiinflamatoria, infecciones bacterianas, urinarias y fúngicas antioxidante, gastrointestinales, dolor por contusiones o mordedura de perro, reumatismo, ginecológicos dermatológicos, quemaduras, cicatrizante. | (Waizel-Bucay y Cruz-Juárez, 2014, 99). (Rodríguez-Chavez et al. 2017). |

| Alcanfor | La Artemisia Lancea contiene en sus aceites esenciales alcanfor lo que permite una reducción significativa en la eclosión de huevos de H. contortus en ovinos. | (Zhu et al., 2012) |

| Naranja Agría (Citrus aurantium L.) | Malestares estomacales como la diarrea y calentamiento de cabeza (le echaron el ojo) | (Álvarez-Quiroz, 2017, 440). |

| Limón (Citrus limon (L.) Burm. F.) | Antipirético, antigripal y antiespasmódico. | (Escalona et al., 2015, 435) |

| Cebollín (Allium schoenoprasum L.) | Antiséptico, depurativo, diurético, pectoral, combate parásitos intestinales, ataca afecciones de la piel y respiratorias, estimula los jugos gástricos, entre otras. | (García, 2013). |

| Macuilli (Tabebuia rosea (Bertol.) | Febrífugo, contrarrestar la diabetes, paludismo, tifoidea y parásito. Anemia, diabetes, calentura, fiebre, dolor de cabeza, hongos, mal aire, espasmos, mordedura de serpiente e inflamación. | (Herrera-Canto 2015, 54). (Álvarez-Quiroz, 2017, 439). |

| PaloTinto (Haematoxylum campechianum L) | Diarrea, dolores de estómago y temperatura. | (Álvarez-Quiroz, 2017, 442). |

| Pimienta (Pimenta dioica (L.) Merrill.) | Diarrea, disentería, tos nocturna, mal aire, náuseas y acelera el parto. | (Álvarez-Quiroz, 2017, 441). |

| Miel de Melipona | Dolores de cabeza, garganta, articulaciones, quemaduras, estreñimiento, inflamación de encías. | Huicochea-Gómez (2011, 23). |

| Manteca de Lagarto | Tuberculosis. | (Cupul-Magaña, 2003, 48). |

| Perejil (Petroselinum crispum Mill) | Limpia hígado y riñón, regula ciclo menstrual, erisipela, úlceras en la boca, tos, picaduras de insectos, diarrea, problemas digestivos y hemorragia vaginal. | (Álvarez-Quiroz, 2017, 440). |

| Achiote (BixaOrellana L.) | Sarampión, dolor de oído, dolor de cabeza, quemaduras. | (Álvarez-Quiroz, 2017, 432). |

| Cocuite (Gliricidia sepium Jacq.) | Intoxicación, problemas en el riñón, acelera proceso de parto, dolor de oído, mal aire, calentamiento de cabeza, salpullido por viruela o sarampión. | (Álvarez-Quiroz, 2017, 435). |

| Hierba Martín (Hyptis verticillata Jacq.) | Calentamiento de cabeza, inflamación de la matriz, mal aire, reuma, susto, dolor de estómago y golpes. | (Álvarez-Quiroz, 2017, 437). |

| Estafiate (Artemisia ludoviciana Nutt) | La Artemisia Lancea contiene en sus aceites esenciales que permiten una reducción significativa en la eclosión de huevos de H. contortus en ovinos. | (Zhu et al., 2012) |

| Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) | Antifúngico. | (Trejo-Ramírez et al., 2015). |

| Maguey Morado (Tradescantia spathacea Swartz) | Tétanos, cicatrización del ombligo, espasmos, inflamación, cólico menstrual, cicatrizane, golpes, cáncer, asma, ojos irritados y mal de ojo. | (Álvarez-Quiroz, 2017, 439). |

| Sábila (Aloe vera L.) | Tos, tosferina, quemaduras, resfriado, catarro, dolor de ovarios, inflamación, hemorroides, colitis, cicatrizante y gastritis. | (Álvarez-Quiroz, 2017, 441). |

| Aceite de Olivo (Olea europaea L.) | Digestivo. | (Lejavitzer, 2016, 10). |

| Se utilizan en MEV | ||

| Aceite quemado de carro | Incas peruanos lo utilizan para el control de algunas epidemias cutáneas en llamas (Lama glama linnaeus). | Bustinza y Clemete (1985) en Mathias-Mundy y McCorkle (1989, 67). |