1. Introducción

Existe una desigualdad en el ingreso y una marcada pobreza en países en desarrollo, específicamente en América Latina (ver Tabla 1), lo cual incide en la percepción del individuo sobre la desconfianza hacia sus instituciones y en las expectativas de vida, que también deterioran los valores y los lazos sociales que afectan la cohesión social.

Tabla 1 Relación (razón) del ingreso medio per cápita del hogar e índice de concentración de Gini, 2014.

Fuente: Elaboración propia con información de: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasindicadores.asp y http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

* La razón del ingreso medio per cápita se calcula como la relación entre el quintil 5 entre el quintil 1, en donde el quintil 5 representa el 20% de los hogares de más altos ingresos y el quintil 1 representa el 20% de los hogares con menos ingresos.

** El coeficiente de Gini indica qué tan desigual es el ingreso en los hogares, los valores están en un rango entre 0 y 1, valores cercanos a 1 implican mayor desigualdad en el ingreso y viceversa.

La Tabla 1 muestra cómo América Latina, con respecto a la Unión Europea (UE), presenta mayor desigualdad (0.491), así como mayor razón en el ingreso medio per cápita del hogar (15.7), es decir, el 20% de los hogares de más altos ingresos era aproximadamente 16 veces mayor que el 20% de los hogares de menores ingresos, lo que muestra que los altos ingresos per cápita se concentra en grupos y sectores de la población, y propician una polarización social y sectores marginados, con falta de oportunidades de empleo.

No obstante, la UE presenta menor desigualdad y menor razón de ingreso, y distribuye el ingreso per cápita en los hogares de forma más igualitaria, indicio de mayor riqueza en aras de oportunidades para la población y para satisfacer sus necesidades económicas.

Esta polarización social marcada en América Latina se ha reflejado en sus ciudadanos a través de la desconfianza en sus instituciones y en el Estado; en el 2006 la desconfianza era de 62%, y en el 2015 aumentó a 65%,1 lo que deja entrever que las políticas sociales y económicas efectuadas por el Estado no han sido benéficas para la población, o al menos eso es lo que sus habitantes perciben.

Desde la perspectiva normativa, el Estado focaliza acciones de manera objetiva en sectores de población vulnerable a través de sus indicadores e índices, por ejemplo, el Índice Desarrollo Humano, compuesto por tres dimensiones: empleo, salud y acceso a recursos necesarios para tener un nivel de vida decente.2 Sin embargo, a pesar de que las instituciones o el Estado, a través de sus indicadores, muestran avances importantes en proveer mayores recursos a estas tres dimensiones, la población percibe la falta de oportuni dades a través de desempleo, pobreza y exclusión, entre otros factores, vista de manera subjetiva, desde una perspectiva no normativa.

2. Antecedentes del concepto de cohesión social

La noción de cohesión social se dio en las últimas tres décadas en el ámbito internacional, principalmente en Europa, en donde este concepto fue referente en el campo de las políticas públicas para promover el desarrollo económico y social de los países desarrollados y los menos desarrollados. Mora3 señala que el concepto de cohesión social apareció en Europa a mitad de los años noventa del siglo pasado. Este tema de interés parte de la conformación de la Unión Europea en el Tratado de Maastricht en 1993, que dio paso al Fondo de Cohesión social con la finalidad de apoyar, mediante recursos económicos, a países menos desarrollados como España, Portugal, Grecia e Irlanda. A partir de esta fecha este tema quedó en la Unión Europea como pilar para el fomento de desarrollo.

Además, autores como Alpert,4 Barba5 y Peña,6 entre otros, señalan al sociólogo Émile Durkheim como pionero en abordar el tema de cohesión social desde la filosofía clásica y, posteriormente, la filosofía política entre los siglos xvii y xviii, diferenciadas por dos posturas: la liberal y la contractualista. La primera señala que sólo es posible unir a la sociedad por el intercambio entre individuos racionales -perspectiva normativa-, y la segunda señala que la sociedad se mantiene unida porque existe, previamente y de manera natural, en el ser humano un sentido de comunidad -que tiene a la familia como una institución social-, de normas y valores socialmente compartidos -perspectiva no normativa-, que permiten estructurar cualquier interacción o contrato social.

Para Gouldner,7 el mercado es la principal institución que puede integrar a la sociedad mediante el intercambio y la unión libre de individuos en busca de la satisfacción de sus necesidades particulares de manera racional, para solventar una utilidad mutua y, por tanto, alentar la permanencia de los individuos en la sociedad. Sin embargo, el mercado y el Estado han quedado rezagados o rebasados en sus funciones: el primero ha dejado entrever regiones beneficiadas como los países desarrollados y otros rezagados, como los países en desarrollo, tales casos como la Unión Europea y América Latina, respectivamente; el segundo -al menos en América Latina- no ha sido capaz de encaminar a los países en desarrollo en el "estatus" de países desarrollados, visto de manera objetiva a través de sus indicadores, por lo que la brecha de desigualdad y polarización social, entre otros aspectos, sigue presente.

Lo anterior se sustenta en parte en Augusto Comte, quien criticó la idea de que el mercado integraría plenamente a la sociedad y señaló que las revoluciones políticas, el industrialismo y la ilustración habían desgastado la dimensión moral de la sociedad manifestada en la religión, pues creía que la unión de una sociedad se fundaba en un sistema de creencias, valores y normas sociales, las cuales les correspondían al Estado.

Para Collin,8 el mecanismo central para destruir el vínculo entre la satisfacción de necesidades y la sociedad es el de transformar todo en mercancía, transferir las necesidades al mercado, esto es, "todo lo que se necesita se puede comprar". Sin embargo, no todo se puede comprar: la construcción de un hogar cimentado en valores y amor no se compra en una tienda de abarrotes al por mayor o al por menor, pues es todo un proceso que se crea desde la familia.

En este sentido, fue Durkheim quien criticó la tradición liberal, en particular la explicación económica de corte individualista, pues sostenía que la división social del trabajo constituía el eje articulador de un nuevo tipo de solidaridad social en las sociedades modernas, es decir, la transición de sociedades simples a complejas, lo cual implicaba un cambio en los factores que mantenían la cohesión o unidad social.

Durkheim denominaba a estos factores solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. El primero hace alusión a la existencia de una conciencia colectiva, compuesta por un sistema de valores, normas, sentimientos e ideas comunes entre todas las personas que integran la sociedad, y este hecho se basaba en los lazos de parentesco como una forma de sociabilidad desde una dimensión local -barrios, localidades, comunidades-; el segundo se basa en el individualismo como expresión a un proceso de individuación, producto de la pérdida de control de la conciencia colectiva sobre la conciencia individual. Este proceso de individuación es una condición necesaria para lograr la solidaridad orgánica, que, a su vez, depende de la interdependencia y de la necesidad de cooperación entre los individuos. Esto significa que en las sociedades complejas la sociedad es posible por medio de la coordinación, cooperación y solidaridad.

Así, el concepto de cohesión social en la obra de Durkheim fue importante para explicar la división del trabajo y su papel en la evolución de las sociedades. En este sentido, la cohesión social es entendida como un atributo de la sociedad (creencias, normas y valores), emanada de los vínculos sociales duraderos que establecen los individuos entre sí y con las instituciones sociales. Esta idea de cohesión social es compartida por Parsons,9 quien señala que la adecuada interacción entre individuo y sociedad depende fundamentalmente de la existencia de sistemas de normas y valores compartidos en una sociedad.

De forma reciente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)10 señaló que la cohesión social se ha estudiado como capital social y su influencia en los órdenes socioeconómicos; en la piscología social, se ha trabajado como la habilidad del mantenimiento del grupo el evitar las fuerzas disruptivas y los sentimientos de pertenencia como propiedad del grupo. El concepto aglutina los siguientes temas relacionados: "I) el capital social, que remite al acervo de redes y lazos existentes entre los distintos actores sociales; II) la integración social, que alude al acceso de los ciudadanos a niveles básicos de bienestar; III), la exclusión social, que expresa los procesos y mecanismos de acumulación de desventajas que conducen a la desvinculación y la de privación social; y IV) la ética social, que subraya la importancia de la comunidad de valores y la solidaridad".

De ello, sintetiza la CEPAL su noción sintetizada, que la refiere como las dinámicas entre mecanismos instituidos o institucionalizados de inclusión o exclusión social, o sea, lo que se conoce como la parte objetiva de las condiciones socioeconómicas -desde una perspectiva normativa-, imbricando las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos operan, es decir, las subjetividades que se aprehenden -perspectiva no normativa-, como fruto de las interrelaciones entre los sujetos ante situaciones de inclusiones o exclusiones en una región, territorio o lugar específico.

El concepto que trabaja la CEPAL es positivo por las siguientes razones: considera las políticas de inclusión y de acceso a derechos, otorga primacía a los procesos que conducen a la creación de vínculos sociales y rescata la incidencia en la cohesión de los aspectos más profundos de la vida social (actitudes y valores); permite la incorporación del actor social, facilita la relación entre dimensiones de la realidad que habitualmente han sido definidas como aspectos independientes y, por último, permite visualizar simultáneamente la cohesión como fin (se trata de que todos participen y se beneficien del desarrollo) y como medio (se propicia la constitución de pactos o contratos sociales para hacer sostenibles las políticas a largo plazo).

En síntesis, para medir la cohesión social es necesario diseñar instrumentos desde el aspecto microsocial, desde una comunidad, una localidad, un barrio, por ejemplo, para dar pie a responder qué y cómo gestar cohesión social desde el individuo o sociedad; por ello Mora11 propone como pilares de la cohesión social los lazos sociales, la confianza, los valores compartidos y el sentido de pertenencia, para conocer la percepción del individuo hacia sí mismo.

3. Métodos de medición de cohesión social: Europa vs América Latina

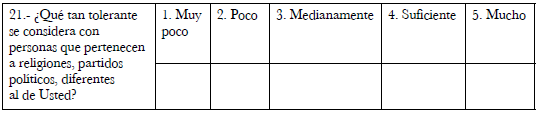

La forma de medir la cohesión social en Europa con respecto a América Latina es primordialmente desde un enfoque económico a partir de cuatro dimensiones; ingreso, empleo, educación y salud; tiene primacía el ingreso (ver Cuadro 1) desde una perspectiva objetiva o normativa, de acuerdo con sus objetivos como Estado. El concepto de cohesión social aparece en el Tratado de Maastricht en 1992, y tiene como finalidad el progreso económico y social, así como el establecimiento de una unión económica y monetaria en los miembros de la Unión Europea. De acuerdo con Juan Carlos Ferres y Carlos Vergara,12 la aproximación de la comunidad europea a la cohesión social se basa principalmente en un interés político, de unidad supra-nacional, que tiene en perspectiva la convergencia económica y social entre las diferentes regiones que componen la Unión Europea.

Cuadro 1 La arquitectura del sistema de indicadores de la cohesión social propuesto por la Unión Europea, 2006.

Fuente: Feres, Juan Carlos y Vergara, Carlos, op. cit.

Para medir la cohesión social, la comisión europea en el 2000 presentó siete indicadores estructurales; posteriormente, en el 2001 Atkinson y otros presentaron 18 indicadores adoptados por todos los miembros de la Unión Europea en el Consejo Europeo de Laeken en ese mismo año. La última versión de los indicadores de Laeken en el 2006 presentó 21 indicadores, de los cuales 12 son primarios y 9 secundarios. 13

Por ende, el concepto de cohesión social, desde la perspectiva del Comité Europeo para la Cohesión Social, citado en Feres y Vergara,14 refiere a la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros minimizando las disparidades y evitando polarización. Una sociedad cohesionada es una comunidad de apoyo mutuo compuesta por individuos libres que persiguen metas comunes por medios democráticos, con lo cual, no solamente se alude a la intervención directa sobre los síntomas de la pobreza y exclusión, sino también se enfatiza en la necesidad de la creación de solidaridad y de la prevención de la exclusión.

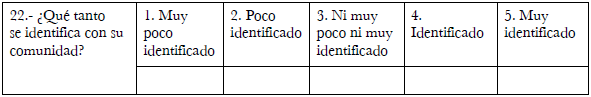

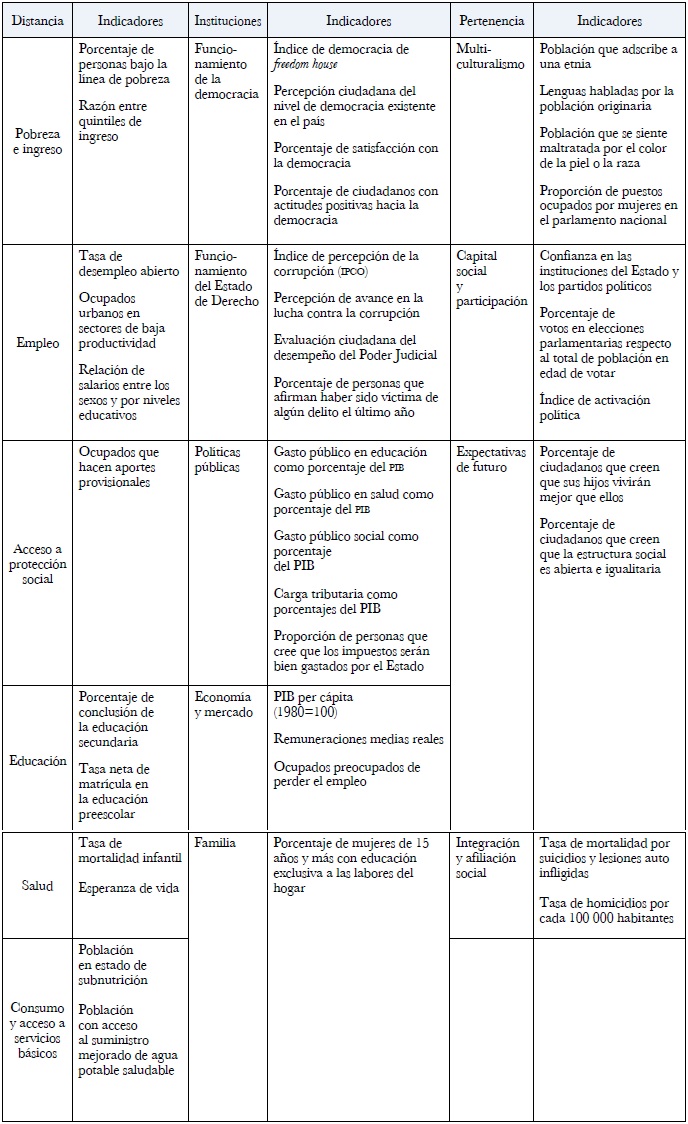

Para el caso de América Latina se buscó un concepto de cohesión social acorde a la región entre cuyos indicadores están considerados la percepción de los ciudadanos en el tema de pobreza, la inseguridad, la desigualdad y la desconfianza en sus instituciones, entre otros (ver Cuadro 2), sin separarse de los indicadores objetivos, sino, más bien, complementándose para medir y, a su vez, identificar en dónde existe mayor o menor grado de cohesión social.

Cuadro 2 La arquitectura del sistema de indicadores de la cohesión social propuesto por la CEPAL.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPAL, Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, Santiago, 2007; Maurizio, Roxana, La viabilidad de la construcción de un índice sintético de cohesión social para América Latina, en CEPAL, Cohesión social en América Latina. Una revisión de conceptos, marcos de referencia e indicadores, Naciones Unidas, 2010, pp. 143-180.

La CEPAL incluye en su metodología la variable pertenencia, con indicadores que rescatan la dimensión subjetiva de la cohesión social, ya que la cohesión implica considerar las percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que actúan los mecanismos de inclusión y exclusión. Además, incorpora la lógica del actor social a las clásicas medidas de bienestar, por eso considera un conjunto de indicadores relacionados con el sentido de pertenencia, que no es captado por la sola medición de brechas objetivas.

El Cuadro 2 muestra el enfoque metodológico propuesto por la CEPAL e integra tres dimensiones (brechas o distancia, instituciones y pertenencia), así como un conjunto de factores que caracterizan la cohesión social en cada una de estas dimensiones, como respuesta a una mejor medición (objetiva y subjetiva) de la cohesión social para América Latina y el Caribe.

Desde su aparición en América Latina, de 2006 hasta 2010, la cohesión social ha sufrido cambios para medirla y ha añadido nuevos indicadores, además de que ha tenido como componente a la familia y por indicador el porcentaje de mujeres de 15 años y más con dedicación exclusiva a las labores del hogar; la dimensión sentido de pertenencia añadió como componente percepción de desigualdad y conflicto teniendo por indicador proporción de personas que opinan que la distribución del ingreso en su país es injusta, entre otros cambios.15

Los cuestionarios de la CEPAL para medir la cohesión social están com puestos por la escala de Likert, que consta de cinco opciones: desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo, así como opciones duales, por ejemplo, sí o no, tienen iguales oportunidades o no tienen iguales oportunidades, y proposiciones como ¿Ud. Cree que una persona que nace pobre y trabaja duro puede llegar a ser rica?, o cree Ud. que eso no es posible?, con dos opciones: el que nace pobre y trabaja duro puede llegar a ser rico y no es posible nacer pobre y llegar a ser rico, y por último, escalas de intervalo, por ejemplo, evaluar el bienestar del 1 al 10.

Como se observa, la propuesta de la CEPAL ha incluido otros factores que permiten una mejor apreciación y análisis a partir de las tres dimensiones, lo que da paso a variables (indicadores) tanto cuantitativas (objetivos) como cualitativas (subjetivos); pero ¿cuál es el sentido de abarcar más variables (componentes) o añadir más indicadores? ¿Cómo generar cohesión en una sociedad donde los individuos desconfían en sus instituciones? ¿Requiere la sociedad de la intervención del Estado a través de políticas públicas para gestar cohesión social? O bien, desde una mirada de la sociedad, ¿cuál es el papel del individuo para gestar cohesión social desde su comunidad? ¿Son los lazos sociales, la confianza, los valores compartidos y el sentido de pertenencia elementos que coadyuvan a la cohesión social? Estas preguntas tienen como finalidad que el lector reflexione y dé posibles respuestas por medio de la investigación, por esta razón se plantea la siguiente hipótesis:

Las instituciones, al abarcar más variables e indicadores para medir la cohesión social, no contextualizan lo que percibe el individuo, sus instrumentos están diseñados para llevar a cabo políticas públicas, con el fin de favorecer las condiciones no subjetivas de la sociedad, no explicando ni fomentando el qué y el cómo de la cohesión social. Por ello, es el individuo el actor principal que tiene la responsabilidad de gestarlo a través de lazos sociales, confianza, valores compartidos y sentido de pertenencia que coadyuven a la cohesión social desde un aspecto microsocial no normativo.

4. Cohesión social no normativa

Este apartado tiene la finalidad de responder una pregunta central: ¿por qué optar por una cohesión social no normativa teniendo como pilares los I) vínculos sociales, II) la confianza, III) los valores compartidos y IV) el sentido de pertenencia? Pues bien, tanto en la Unión Europea como en América Latina, para medir la cohesión social, de acuerdo con autores como Barba, Bernard y Berger-Schmitt, entre otros citados por Mora,16 se basa en un enfoque normativo, es decir, en cómo el Estado implementa políticas públicas de cohesión social desde un aspecto sistémico (normativo) en la sociedad, sin tomar en cuenta el qué y cómo generar, reforzar o preservar la cohesión social desde el aspecto social, o sea, desde una perspectiva no normativa.

Por una parte, el Estado implementa políticas públicas de cohesión social que, a su vez, le permiten canalizar esfuerzos como programas de asistencia social para personas de la tercera edad o madres solteras que no encuentran oportunidad de crecimiento en el lugar donde viven, para subsanar los indi cadores de cohesión social y, por ende, aumentar índices como el desarrollo humano o disminuir el índice de pobreza. Por otra parte, está lo que percibe y no puede expresar el individuo en un cuestionario estandarizado con múltiples opciones, escalas de intervalo y de Likert; entonces, ¿cuál es el papel de los individuos (excluyendo a funcionarios) desde su unidad territorial en las distintas esferas?

Como señala Collin,17 la crisis -refiriéndose a la globalización y al modelo neoliberal- llegó para quedarse y, a menos que hagamos algo, no podremos cambiar la forma y el fondo de cómo percibir las cosas. Esto deja entrever que la responsabilidad no sólo es de las instituciones o del Estado, sino de la participación, con iniciativas de la sociedad y, en particular, del individuo.

En relación con lo anterior, Jenson18 menciona que el concepto de cohesión social ha surgido como respuesta a una serie de preocupaciones por las conse cuencias negativas del modelo económico neoliberal, a partir de indicadores objetivos, de las instituciones, no considerando la percepción del individuo si en él existen valores compartidos, confianza y sentido de pertenencia desde un aspecto microsocial o unidad territorial que le permitan coadyuvar de alguna forma en una sociedad cohesionada que satisfaga sus necesidades humanas independientemente de los indicadores objetivos de las instituciones.

Para Chan et al.,19 uno de los problemas de la cohesión social radica, desde su aspecto macrosocial, en dónde se realizan preguntas muy abstractas y una perspectiva sistémica y no social, por lo que se dificulta su conceptualización, su operación y, por ende, su medición. De hecho, este autor disiente de la postura de los autores mencionados arriba, que plantean una cohesión social desde una perspectiva normativa. A su vez, propone un concepto de cohesión social desde un aspecto microsocial, como los barrios, las comunidades o las localidades, así como instrumentos en donde se planteen preguntas menos abstractas, es decir, que el entrevistado tenga la oportunidad de expresar sus opiniones respecto a las preguntas sin tener que elegir una opción o dar una calificación; entonces, se dice que el estudio de este fenómeno se enriquece al recolectar información de percepción, es decir, desde una perspectiva subjetiva, no normativa.

Además, propone que la cohesión social debe entenderse "como el estado de cosas concernientes a las interacciones horizontales y verticales entre miembros de una sociedad que se caracterizan por un conjunto de actitudes y normas que incluyen confianza, sentido de pertenencia y voluntad de participar, así como sus manifestaciones en el comportamiento".20

Por ende, el enfoque no normativo no considera formas de organización política como la democracia, modelos de distribución de los recursos como la equidad, igualdad, ciudadanía y justicia, o factores como el multiculturalismo ni los derechos sociales o derechos humanos para accionar políticas de cohesión social, sino que se basa principalmente en la percepción de los individuos en relación con vínculos sociales, confianza, valores compartidos y sentido de pertenencia desde el aspecto microsocial, como barrios, comunidades o localidades, con base en un contexto de sociedad moderna o compleja.

Mora define una cohesión social desde la perspectiva no normativa, como la existencia de una estructura de vínculos sociales y la disposición de los individuos a mantener y renovar dichos lazos sociales, así como la identificación de los individuos con la colectividad y la presencia de valores compartidos.

En esta misma idea, Alfaro21 distingue a una sociedad moderna como aquella donde los individuos confiaban en la razón, los valores humanos eran optimistas, altamente comprometidos con la humanidad y convencidos de sus posibilidades de desarrollo. Por su parte, Vallejo22 define una sociedad posmoderna como aquella que tiene iniciativa, reflexiona, critica con argumentos, se integra y participa en sus diferentes esferas, sociales, políticas, económicas y culturales. Por lo que una pregunta pertinente es: para gestar cohesión social desde el aspecto microsocial, ¿se requiere de una sociedad moderna o posmoderna o ambos?

Esta propuesta de diseño instrumental que se basa en variables cualitativas y cuantitativas se diferencia de los otros cuestionarios por dos puntos específicos:

La información que proporcione el individuo es sobre cuatro dimensiones: vínculos sociales, confianza, valores compartidos y sentido de pertenencia.

El cuestionario permite mayor información sobre las necesidades del individuo al incluir preguntas abiertas que expliquen el qué y el cómo de la cohesión social desde un aspecto microsocial.

Por lo tanto, el cuestionario pretende responder algunas preguntas como: ¿De qué tipos de necesidades y temas hablan? ¿Qué tipo de apoyo necesita el individuo para confiar en las personas con las cuales tiene mayor relación? ¿Qué tipo de ayuda estaría dispuesto a ofrecer? ¿Qué tipo de actividades ha realizado en su comunidad? ¿Se identifica con su comunidad? ¿Qué necesita para identificarse con su lugar de origen? Esto, considerando que no se toma en cuenta la opinión de funcionarios o hacedores de políticas públicas o sociales, sino cómo los individuos a partir de sus necesidades humanas pueden gestar cohesión social en un barrio, comunidad o localidad.

En resumen, se puede decir que la cohesión social desde una perspectiva no normativa se entiende como la organización, participación e integración de los individuos para solventar sus necesidades tangibles o no tangibles, teniendo como pilares los vínculos sociales, confianza, valores compartidos y sentido de pertenencia, en donde los individuos estén dispuestos a mantener y renovar dichos pilares.

5. Instrumento no normativo de la cohesión social

El instrumento que se propone en este apartado se apoya en la metodología propuesta por Mora23 en el 2015 para el Consejo Nacional de Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (Coneval); sin embargo, este instrumento no recolecta información de mayor profundidad por el individuo al presentarse en un formato de preguntas cerradas y teniendo a la escala de Likert como medición.

Además, en esta propuesta de diseño instrumental se han realizado algunos cambios, por ejemplo, el contexto sólo es a nivel local desde un aspecto microsocial, es decir, no se consideraron preguntas sobre el panorama del país pero sí el de comunidad; no se consideraron preguntas relacionadas con las instituciones o el Estado, sino que sólo se considera a la familia o amigos o vecinos o grupo u organización con el que más se relaciona, pues a partir de aquí el resto de las preguntas cerradas y abiertas pretenderán identificar y contextualizar las necesidades del individuo en relación con los pilares de la cohesión social -I) vínculos sociales, II) confianza, III) valores compartidos y IV) sentido de pertenencia-, desde la perspectiva no normativa, como respuesta a una sociedad moderna o compleja.

Cabe resaltar que a principio de este año (2017) se aplicaron 10 cues tionarios como prueba piloto para adecuar el instrumento y contextualizar el entorno de la comunidad de Benito Juárez, del municipio de Macuspana (Tabasco), como parte de una investigación doctoral.24

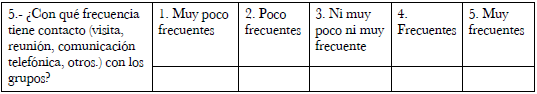

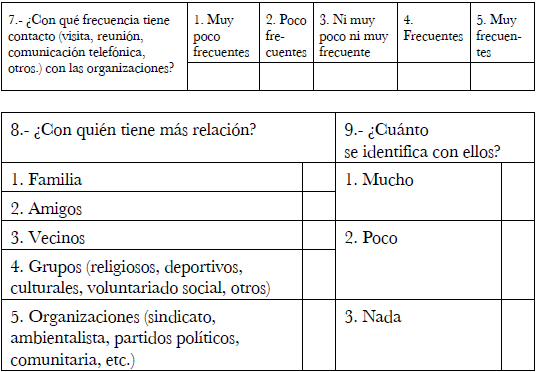

Así, el primer pilar de la cohesión social se refiere a los vínculos sociales estructurada en dos apartados; el primer apartado (preguntas 1 a 7) tiene por objetivo indagar la extensión de vínculos sociales con los cuales el individuo frecuenta a la familia, amigos, vecinos, grupo u organizaciones,25 a través de visitas, reuniones y comunicación.

El segundo apartado (preguntas 8 a 11) tiene por objetivo indagar la relación social que tiene el individuo con algún actor como punto de partida en el desarrollo del cuestionario, así como conocer si la necesidad es de tipo tangible -dinero, salud, empleo, agua, entre otros- o intangible -amor, amistad, confianza, cooperación, solidaridad-, como una forma de socia bilidad basada en la tradición cultural de la comunidad.

Cabe resaltar que si el individuo menciona que tiene mayor relación, por ejemplo, con la Familia, entonces todas las preguntas restantes (9 a 27) estarán dirigidas a la Familia. Análogamente, esta idea se reproduce para las otras categorías: Amigos, Vecinos, Grupo u Organizaciones.

I. Vínculos sociales

4.- ¿Pertenece a un grupo (por ejemplo: religiosos, deportivos, culturales, voluntariado social, etc.)?

1. Sí _______ 2. No ______

En caso de responder NO pasar a la pregunta 6, en caso de responder SÍ, preguntar ¿cuáles? _____________________________________________________________________________

6.- ¿Pertenece a una organización (por ejemplo: sindicato, ambientalista, partidos políticos, comunitaria, etc.)?

1. Sí_______ 2. No_______

En caso de responder NO pasar a la pregunta 8, en caso de responder SÍ, preguntar ¿cuáles?_____________________________________________________________________________

10.- ¿De qué temas hablan frecuentemente? ______________________________________________________________________________

11.- ¿De qué tipos de necesidades hablan (por ejemplo: dinero, alimentación, salud, educación, empleo, agua, electricidad, amor, amistad, confianza, cooperación, solidaridad)?_____________________________________________________________________________

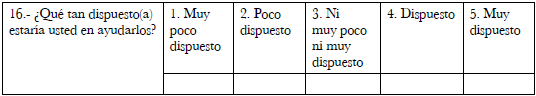

El segundo pilar es la confianza, que tiene por objetivo indagar el nivel de confianza del individuo a partir de la expectativa de apoyo hacia sus familiares, amigos, vecinos, grupo u organizaciones, es decir, con quien tenga mayor relación, con base en preguntas cerradas usando la escala de Likert y preguntas abiertas que relacionen el tipo de ayuda que el individuo recibe respecto a la importancia que considera de lo que ha recibido, ya sea de tipo material o humano. Segundo, una vez que el individuo responda las preguntas 12, 13 y 14, la pregunta 15 permitirá conocer acciones que el individuo requiere para fortalecer su confianza, ya sea en la familia, sus amigos, sus vecinos, el grupo o la organización a la cual pertenezca.

II. Confianza

13.- ¿Qué tipo de ayuda ha recibido por parte de ellos?_____________________________________________________________________________

15. ¿Qué tipo de acciones usted necesita para confiar más en ellos?_____________________________________________________________________________

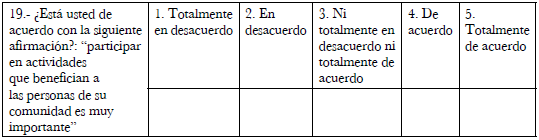

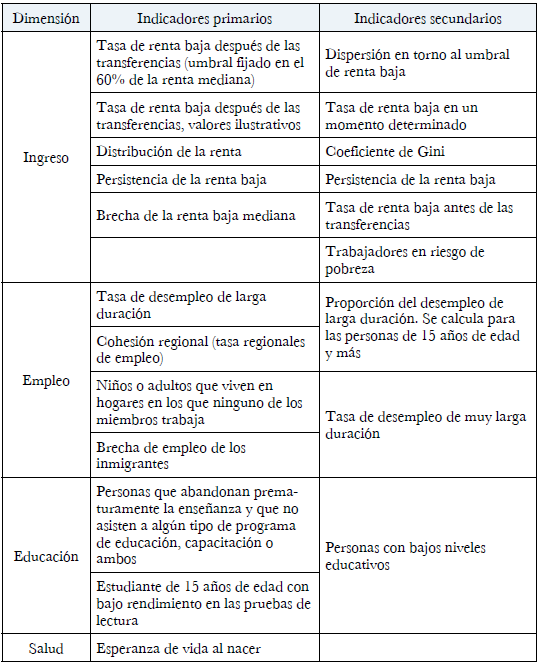

El tercer pilar son los valores compartidos, y tiene por objetivo indagar la inciden cia e intensidad en valores como solidaridad (preguntas 16 a 18), cooperación (preguntas 19 a 20) y tolerancia (pregunta 21), que a su vez permitirá identificar si el individuo tiene la disposición de integrarse, participar y aceptar la diversidad de ideologías (políticas y religiosas).

III. Valores compartidos

17.- ¿Qué tipo de ayuda está dispuesto ofrecerles?_____________________________________________________________________________

18.- ¿Cuándo fue la última vez que los ayudó?_____________________________________________________________________________

20.- ¿Qué tipo de trabajo comunitario le gustaría realizar (por ejemplo: limpiar panteón, calles, donaciones, etc.)?_____________________________________________________________________________

El último pilar es el sentido de pertenencia, que tiene por objetivo indagar la identificación social (preguntas 2 y 21), el sentido de integración (preguntas 23 y 24) y el sentido de comunidad (preguntas 25 a 27), lo que permitirá identificar actividades por parte del individuo sobre cómo integrarse y vivir en su comunidad.

IV. Sentido de pertenencia

23. - ¿Desearía una mayor integración con su comunidad?

1. Sí _______ 2. No _______

En caso de responder NO, preguntar ¿por qué?_____________________________________________________________________________

En caso de responder SÍ, preguntar:

24. - ¿Qué tipo de actividades lo integrarían en mayor medida con su comunidad?_____________________________________________________________________________

25. - ¿Qué representa para usted su comunidad?_____________________________________________________________________________

26. - ¿Le gustaría seguir viviendo en su comunidad?

1. Sí _______ 2. No _______

¿Por qué?_____________________________________________________________________

27. - ¿Qué es lo que más le gusta de su comunidad?_____________________________________________________________________________

La propuesta de este instrumento sólo es una forma de contextualizar si los individuos de una comunidad se relacionan, interactúan y ejercen mecanismos de convivencia, de confianza, de integración y de vivir en el lugar en donde radican, además de identificar sus necesidades y, en relación con esto, dar propuestas para responder qué y cómo generar, mantener o preservar cohesión social, como un primer momento, visto desde la sociedad. Deja en claro que la participación de las instituciones o del Estado es importante en un segundo momento, pues es quien propicia las condiciones para incluir a los individuos o colectivos en las distintas esferas que conforman a la sociedad, con la firme convicción de mantener y renovar los pilares de la cohesión social.

6. Conclusiones

Los instrumentos para medir la cohesión social en la Unión Europea y América Latina se diferenciaron en que el primero se diseñó con un fin económico para ayudar a países que estaban en desarrollo, contemplando sólo indicadores objetivos, y el segundo concibió una mejor cohesión social basada en indicadores objetivos y subjetivos según el contexto de América Latina y el Caribe, contemplando dimensiones como distancia, instituciones y sentido de pertenencia; esta última dimensión permitió describir el comportamiento de la sociedad en cuanto al tema de multiculturalismo, confianza en las instituciones, expectativas de vida y participación en actividades de las instituciones o del Estado. Sin embargo, ambas regiones tienen como fin implementar políticas públicas de cohesión social.

Además, estos instrumentos no responden el qué y el cómo de la cohesión social, por esta razón se consideró como propuesta alternativa un instrumento que pretendiera responder estas interrogantes retomando como propuesta inicial la metodología de Minor Mora, que establece cuatro pilares para medir la cohesión social desde una perspectiva no normativa; sin embargo, se señaló que el instrumento propuesto no permite al individuo contextualizar su entorno a través de preguntas abiertas y, en relación con ello, determinar qué de la cohesión social y cómo generar, mantener o prevalecer dicho tema.

Desde una perspectiva no normativa, se puede concluir lo siguiente res pecto al concepto de cohesión social:

Toda metodología debe ajustarse al contexto del lugar que se estudia desde un aspecto microsocial, pues cada unidad territorial es diferente.

El concepto de cohesión social no es único y varía según el contexto del lugar que se investigue.

La participación del Estado o de las instituciones juega un papel importante en el fomento de los valores en la comunidad.

El individuo es el actor principal en la comunidad pues es en él donde inicia el proceso de cohesión social, ya sea en la familia, los amigos, los vecinos, el grupo o las organizaciones donde participe, se integre y se convierta en un agente del desarrollo o del cambio social, que tiene como fin el bienestar de la sociedad en donde radica.

Una sociedad cohesionada en donde se gestan los vínculos sociales, la confianza, los valores compartidos y el sentido de pertenencia conlleva a un mejor desarrollo humano a partir de acuerdos entre sociedad e instituciones para resarcir el desempleo, la inseguridad, la alimentación y la salud, entre otros aspectos.

La confianza es el pilar principal para establecer acuerdos intra y entre actores de la sociedad.

Medir la cohesión social a través de sus indicadores permite observar los problemas que la erosionan (pobreza, desempleo, marginación) y fomentar las condiciones que la favorecen (solidaridad, identidad, confianza, red social).

Finalmente, si bien es cierto que el instrumento sólo es una propuesta para encontrar el qué y el cómo de la cohesión social, a partir de las respuestas de los individuos permite contextualizar su entorno -cómo los individuos de ese erritorio se relacionan, interactúan y ejercen mecanismos de convivencia, confianza, de integración y de vivir en el lugar en donde radican- e identificar sus necesidades, para crear sinergias que permitan llegar a acuerdos sociales a través de reuniones, talleres de participación e instrumentos que dejen que el individuo exprese sus ideas o sugerencias, para responder el cómo generar, mantener o preservar cohesión social, como un primer acercamiento desde la sociedad. Con los resultados, se podrá pasar a una siguiente etapa, donde la participación de las instituciones en la sociedad generará las condiciones para incluir a los diversos individuos (colectivos) en las esferas políticas, sociales, culturales y económicas, teniendo como punto de partida un compromiso de cooperación de ambas partes dispuestas a mantener y renovar los pilares de la cohesión social.

nova página do texto(beta)

nova página do texto(beta)