Introducción

El cultivo de maíz sigue siendo uno de los alimentos básicos para los habitantes de México. Es una de las principales especies que forman parte del complejo sistema tradicional de la milpa que ha sido manejado ancestralmente por los pueblos indígenas y campesinos de Mesoamérica, y del que existe evidencia histórica y registro de la trascendencia sociocultural, económica y ambiental (Goodman and Galinat, 1988; Brush and Perales, 2007; Schwartz and Corzo, 2015, entre otros). Este agroecosistema tradicional también se encuentra estrechamente relacionado con la diversidad biocultural de los sistemas agroforestales que se han desarrollado en distintos contextos culturales y ecológicos del área Mesoaméricana donde coexisten formas de apropiación y aprovechamiento de las especies de cultivo que crecen en la milpa y que han servido de alimentación, además de otros múltiples propósitos de las familias rurales en el transcurso del tiempo (Aguilar et al., 2003; Lara et al., 2012; Moreno-Calles et al., 2013; Fernández et al., 2013).

La economía agrícola que sustenta a las localidades campesinas e indígenas de México agrupa diversas formas de apropiación y valoración de la naturaleza. De acuerdo con Rentería y Mora (2013) esta economía indígena ha tenido al menos dos fases históricas en el noroeste de México, un periodo formativo que consistió en el establecimiento de distintas sociedades de grupos de cazadores, recolectores y pescadores que influyeron en la instauración de los primeros territorios en la región. Es el caso de los antiguos indígenas mayos, quienes fueron grupos hablantes de cahíta del norte de Sinaloa, y parecidos en costumbres, subsistencia, casas, armas y danzas (Carpenter, 2007, citando a Ribas 1944). Según cálculos en la época precolombina existió una población de 30 000 personas que vivieron en varias rancherías distribuidas en ambas márgenes del río mayo del que tomaron el nombre.

Un segundo periodo ocurrió con el desarrollo de la agricultura de temporal de los habitantes de la planicie costera y las tierras altas, quienes dependieron de la creciente de los ríos más importantes del área, situación que generó procesos de sedentarización y asentamientos poblacionales estables conocidos como sistema de rancherías o poblados temporales que eran ocupadas en distintas épocas del año, como verano o invierno. El control de los ríos importantes de la región fue vital en el desarrollo de la agricultura; la consolidación de grupos sociales y, por ende, el establecimiento de núcleos poblacionales sin abandonar el sistema de rancherías (Rentería y Mora, 2013). Aunque algunos grupos de la planicie eran agricultores de medio tiempo o explotaban extensamente los recursos marinos; los integrantes de estas sociedades agrícolas también realizaban actividades de caza, pesca y recolección. En la lista de los recursos naturales utilizados por los antiguos mayos figuran diversas especies silvestres. El aprovechamiento de la fauna incluía animales domésticos, especies silvestres que proporcionaban cuero y alimento, complementado con diversos peces y mariscos (Carpenter, 2007; Rentería y Mora, 2013).

El ancestral aprovechamiento múltiple de los recursos naturales por las poblaciones de indígenas mayos es un interesante caudal de conocimientos etnobotánicos del que se ha documentado recientemente (Yetman and Van Devender, 2002), y que ofrecieron estrategias de uso de la flora para resolver problemas de adaptación al clima, como la búsqueda de protección por los habitantes de la radiación solar durante el día y las bajas temperaturas en la noche, propias de las zonas áridas y semiáridas, lo que permitió la supervivencia de los pobladores en estas áreas de condiciones ambientales difíciles. En cuanto al abastecimiento de agua, estas culturas del desierto desarrollaron técnicas para almacenar y manipular el recurso hídrico (Casas et al., 2010).

Los mayos contemporáneos habitan el norte de Sinaloa y sur de Sonora; presentan una dinámica sociointercultural propia de un territorio histórico que han habitado por generaciones, el cual según Sandoval-Forero y Meza-Hernández (2013) adquiere el significado de “etnorregión yoreme mayo”, cuyas características son el asentamiento ancestral de grupos emparentados con los mayos. La existencia de grupos domésticos y comunidades dispersas, las relaciones asimétricas interculturales, las relaciones económicas, las dinámicas lingüísticas y la diversidad de festividades correspondientes al calendario anual, y la presencia de 19 centros ceremoniales, cuya importancia radica en su antigüedad; esta condición les ha impuesto el apelativo de “pueblos viejos”, identificados por ser mayoritariamente los que siguen el curso del río Fuerte (López, 2007). Sin embargo, una definición clara de región de los mayos no existe aún; sigue en discusión por los estudiosos su configuración real, la sola dispersión territorial de los pobladores que asumen esta identidad, es un rasgo común. Considerando esta perspectiva geográfica regional, el pueblo mayo actualmente cuenta con una población estimada en 32 mil habitantes; de esta cantidad, poco más de 11 000 pobladores de tres años y más habla lengua mayo (INEGI, 2010).

Los mayos en sus comunidades participan en actividades como la agricultura y tienen formas de tenencia de la tierra en propiedades particulares, ejidales y comunales; se estima que poseen 23 365 hectáreas de tierra agrícola ubicadas en zonas de temporal. Particularmente los mayos de Sinaloa tienen como actividades económicas a la agricultura con modalidades de rentismo y migración a campos agrícolas de Sinaloa y Sonora, la práctica de la ganadería extensiva para el autoconsumo y para las fiestas tradicionales, así como la recolección de productos silvestres y el aprovechamiento de la fauna silvestre (Cortés-Gregorio et al., 2013). La pesca ribereña también es practicada por los pobladores y provee proteína animal primordial para la subsistencia de los mayos. Los trabajos extraparcela involucran a personas que se desempeñan como jornaleros agrícolas, maquiladores, empleados de servicios u obreros, y en la manufactura de artesanías como máscaras de pascola, muñecos danzantes, venados, fariseos, canastas y cobijas (Rentería y Mora, 2013).

Actualmente el noroeste de México es una región que cuenta con las condiciones ambientales y fértiles valles agrícolas, donde el cultivo de maíz arroja buenos rendimientos, fruto del paquete tecnológico de alto rendimiento diseñado para esta agricultura moderna de fines comerciales, aunque no es menor la trascendencia y el potencial de rendimiento del maíz mejorado impulsado por las empresas productoras de semillas, las instituciones de investigación y los agricultores con recursos económicos. Desde otro ángulo, existen pocos estudios que den cuenta de la importancia y situación prevaleciente de la agricultura tradicional del maíz criollo en las áreas de riego, temporal y serranas donde habitan comunidades mestizas e indígenas, quienes son descendientes de los diferentes grupos culturales que habitaron los diferentes ecosistemas de la región noroeste de México. Con base en los antecedentes anteriores, la presente investigación planteó la interrogante sobre la situación que prevalece en la práctica agricultura de los mayos, particularmente si existen elementos manejados de acuerdo con la ancestral milpa practicada por los pueblos indígenas. El objetivo consistió en sistematizar y comparar información ambiental, social, cultural y económica de la agricultura de maíz que tradicionalmente practican agricultores indígenas mayos y mestizos de una comunidad del municipio de El Fuerte, Sinaloa.

Metodología

Localización de la comunidad

La localidad de Jahuara II o Villa Adolfo López Mateos se localiza a 54 km al norte de la ciudad de Los Mochis en la región Norte del Estado de Sinaloa, México. Al norte colinda con terrenos agrícolas del ejido Los Suárez; al este, con terrenos del ejido Metate; al oeste, con terrenos agrícolas del ejido Jahuara; y al sur, con el Dren Colector Jahuara. La población tiene categoría política de sindicatura y por su tamaño poblacional es la cuarta localidad en importancia en el municipio de El Fuerte. Sus coordenadas geográficas son 26° 13” 37’ N y 108° 57” 19’ O y se encuentra a una altitud de 30 m. De acuerdo con INEGI (2010), Jahuara II tiene una población total de 5025 habitantes, de los cuales 2532 corresponden a hombres y 2493 a mujeres. La población masculina de tres años y más que habla lengua indígena es de 286 y femenina, 261; hay un total de 1190 personas que forman hogares y donde el jefe del mismo habla lengua indígena. La localidad cuenta con una distribución parcelaria de 1680 hectáreas y un total de 208 ejidatarios.

Trabajo de campo

La investigación es de tipo mixto e incluyó revisión documental, así como métodos de campo para documentar aspectos ambientales, socioculturales, técnicos, económicos y productivos de la agricultura de los mayos y mestizos de la localidad. Como primera fase se realizó una recopilación bibliográfica referente al grupo étnico mayo y la agricultura que se practica en el valle del Fuerte, en el norte de Sinaloa (INEGI, 2010). En una segunda fase realizada en los meses de octubre a diciembre de 2013 se efectuó observación participante en asambleas comunitarias y entrevistaron a informantes claves cuyos testimonios sirvieron de apoyo a la investigación de campo. En un tercer momento se aplicó el método de encuestas a agricultores tanto ejidatarios mayos como mestizos de la comunidad. Se utilizó el diseño de muestreo aleatorio simple de tipo cualitativo, con una precisión de 10 % y un nivel de confianza de 90 %; para ello, el comisario ejidal proporcionó el padrón de agricultores de un universo de 278 ejidatarios, del que se obtuvo una muestra de 53 ejidatarios (32 mayos y 21 mestizos) entre 49 y 80 años de género masculino y femenino. Con la información obtenida de las encuestas se generó una base de datos que se analizó en el programa estadístico IBM SPSS® Statistics 19. Los datos de las variables ambientales, como temperatura y precipitación, se obtuvieron de la estación climatológica de Los Mochis, proporcionada por la Comisión Nacional de Agua. En lo económico, para calcular los costos de producción de maíz se utilizaron los indicadores propuestos por el programa técnico agrícola (BASETEC, 1999). Las otras variables complementarias fueron de aspectos relacionados con la agricultura, lo sociocultural y tecnológico.

Resultados y Discusión

Aspectos ambientales

Las condiciones agroecológicas de la localidad de Jahuara II determinan la producción en las parcelas de los agricultores, situación que en general es común en la agricultura. En la percepción de los mayos, los suelos de la localidad presentan condiciones “regulares” para la producción de maíz; para los ejidatarios mestizos los suelos se afectan debido a factores no previsibles causados por el clima. Ambos grupos encuestados consideran que los suelos agrícolas no son limitantes debido a sus condiciones naturales. En general en los valles agrícolas donde habitan mayos y mestizos se reportan suelos fértiles para la siembra de cultivos y aptos para la buena producción, como son los de origen vertisol, regosol y phaeozem (INEGI, 2009).

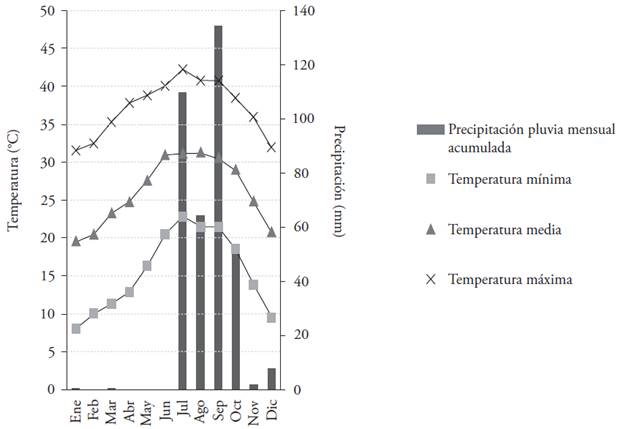

En relación con el clima del norte de Sinaloa, hay dos elementos importantes que influyen en la producción del maíz, la precipitación y la temperatura. En el primer caso y de acuerdo con datos climáticos locales, las fechas de temporada de lluvia empiezan en el mes de julio y continúan durante agosto hasta octubre donde llueve alrededor de 120 milímetros. Ello trae consigo el abastecimiento de presas, como la Miguel Hidalgo y la Josefa Ortiz de Domínguez, de las que se distribuye el agua almacenada al Río Fuerte, sus ramales y canales de riego. En el segundo caso las temperaturas en los meses citados se tornan extremosas con máximas que superan los 40 °C, mientras que en enero y febrero se presentan las más bajas (<10 °C) (Figura 1). La presencia de los siniestros climatológicos en la región son preocupantes para los ejidatarios mayos y mestizos; de acuerdo con su percepción, la sequía les afecta en sus cultivos de 53.2 a 57.1 %; las bajas temperaturas, de 40.6 a 42.9 %; y el efecto de la combinación de lluvias y el viento en menor proporción (3.1 %). En ambos grupos la apreciación de falta de lluvias o presencia de sequía influye en la no recarga de las presas y diques, y son condiciones climáticas determinantes en el distrito de riego del Valle del Carrizo. Al retrasarse la fecha de siembra los ejidatarios toman medidas, como eliminar un riego al cultivo aunque repercuta en el crecimiento y desarrollo de la planta. Las bajas temperaturas en cambio causan heladas y daños al maíz que son previsibles; cuando son severas es imposible recuperar el estado de la planta, sobre todo cuando las heladas se presentan antes o durante la etapa de elote. Las bajas temperaturas en el Valle del Carrizo en los últimos cinco años han provocado pérdidas en la agricultura; particularmente, en 2013 se presentaron descensos de temperatura que causaron heladas y daños considerables a cultivos como el maíz, frijol y hortalizas1.

Figura 1 Distribución de la precipitación y las temperaturas promedio durante los ciclos anuales 2013-2014, estación climato lógica Los Mochis, Sinaloa.

El impacto de ambas variables climáticas en la agricultura regional es cada vez mayor. Información reciente señala que la tendencia generalizada en el noroeste de México es de un incremento de temperatura y de disminución de la cantidad de precipitación anual (Romero-Higareda et al., 2014). Por su parte, Flores et al. (2006) realizaron el análisis de datos climatológicos del área y sostienen que en las últimas décadas se han presentado varias sequías en el norte de Sinaloa, provocando una disminución de los volúmenes almacenados en las presas del sistema Fuerte-Mayo y, en consecuencia, de la superficie cultivada en los distritos de riego. Esta situación afecta por igual tanto a los agricultores de la región como a las actividades agropecuarias, por lo que la sequía puede ser un detonante para desencadenar problemas socioambientales.

Ante una situación climática potencialmente difícil, estudios realizados por el INIFAP en el norte del país han identificado razas de maíz adaptadas a condiciones deficientes de humedad, logrando ubicar un grupo que incluye a las razas Chapalote, Dulcillo del Noroeste, Tuxpeño Norteño, Cónico Norteño, Tablilla del Ocho y Gordo, los cuales podrían ser de utilidad en programas de mejoramiento de maíz adaptados a estrés por sequía (Ruiz et al., 2013). Por su parte, Ojeda-Bustamante et al. (2011) recomiendan hacer frente al cambio climático mediante acciones de adaptación en la región, como el uso de híbridos o variedades de ciclo más largo que las actuales con resistencia al estrés térmico, y la compactación del periodo de siembra hacia los meses más fríos.

Aspectos Socioculturales

La localidad de Jahuara II es una de las más importantes sindicaturas que forma parte de los siete Centros Ceremoniales Indígenas del municipio de El Fuerte. La organización interna administrativamente se compone de un síndico municipal, comité de vigilancia, responsables del agua, cobanaro indígena mayo y un comité de desarrollo. Los ejidatarios toman las decisiones en conjunto a través del dialogo; viven la justicia entre grupos, respetando las decisiones propias o por consenso. De acuerdo con los agricultores encuestados, de un total de 53 ejidatarios, 13 son mujeres (69 % mayos y 31 % mestizos) y 40 son hombres (55 % mayos, 42.5 % mestizos y 2.5 % rarámuris). Los ejidatarios mayos varones son los que predominan en la comunidad, seguidos de los mestizos. Los mayos conservan su identidad, su lengua materna y expresan parte de su cultura en las actividades agrícolas en torno al cultivo del maíz. La edad promedio de los ejidatarios de ambos grupos se encuentra entre 69.7 y 70.5 años, lo cual indica que son adultos mayores con un periodo de vida en la comunidad de 41 años en promedio. Aunque en su crecimiento poblacional es una comunidad relativamente nueva, en Jahuara II hay habitantes que provienen de diferentes municipios de Sinaloa y de otros estados de la República Mexicana. Sin embargo, algunas mayos deben su historia al desplazamiento de pueblos a valles debido a fenómenos naturales como crecientes de ríos o porque en sus rancherías se construyeron presas, como fue el caso de la L. Donaldo Colosio, localmente conocida como la presa Huites, en Choix, Sinaloa (López et al., 1996).

En materia de vivienda las casas de los ejidatarios son construidas con ladrillos y concreto, cuentan con menos de tres habitaciones y consideran que las que habitan son lugares adecuados para el desarrollo familiar. Tienen una tendencia a tener entre dos y tres hijos, cuyo número de integrantes permite tener menos gastos dentro del seno familiar. La principal actividad económica que desarrollan los ejidatarios mayos en la comunidad es la agricultura (84 %) y a los mestizos corresponde 66 %. Ambos grupos practican la agricultura de maíz y de otros cultivos, como trigo, sorgo, hortalizas, tomate y tomatillo. No se encontraron evidencias de que los ejidatarios practiquen el ancestral sistema milpa o siembra de policultivos; más bien prevalece el monocultivo de maíz, lo que sugiere que existe una simplificación de cultivos orientados al mercado. Una segunda actividad es la ganadería aunque en mínima proporción. Enseguida la actividad de la pesca, los mayos y mestizos se trasladan al Carrizo y a decenas de kilómetros a zonas de cuerpos de agua de Sonora; sin embargo, económicamente no es redituable; las actividades de comercio son trabajos complementarios para los pobladores. De acuerdo con lo expuesto anteriormente existe coincidencia de las actividades económicas primarias a las que se dedican los habitantes de Jahuara II, con lo reportado por López-Torres y Vargas-Hernández (2005).

En otro orden existe una relación estrecha del agricultor de Jahuara con la tierra que trabaja; los mayos poseen la propiedad de sus parcelas, mientras que los ejidatarios mestizos son dueños en 71.4 % de los casos; las otras modalidades de tenencia de la tierra son las baldías y las rentadas. El fenómeno del rentismo en el norte de Sinaloa es mencionado por Cortés-Gregorio et al. (2013); no obstante, ha sido escasamente estudiado en el contexto de pérdida de identidad y territorio de los mayos.

De acuerdo con testimonios locales, los fundadores del ejido fueron los mayos, mientras que los mestizos se fueron “adueñado de parcelas”, comprando terrenos de siembra a través del tiempo. La mayoría de los mayos obtuvieron sus terrenos agrícolas o parcelas por adjudicación (87.5 %) y, en menor proporción, los mestizos (76.2 %); el restos de los ejidatarios por invasión de tierra. Para lograr el derecho a sus parcelas, la totalidad de los ejidatarios de ambos grupos cuentan con una escritura que les brinda certeza jurídica. Un porcentaje bajo de las tierras de ambos grupos se encuentran baldías por falta de riego para realizar las actividades agrícolas. En relación a la importancia de la agricultura para los ejidatarios, los mayos asumen que tienen más experiencia que los mestizos, por ser fundadores del ejido y su identidad más relacionada con la naturaleza de la agricultura, como la tierra, lluvia y siembra de cultivos (maíz 84.4 % y en menor proporción sorgo 9.4 % y soya 6.3 %). Los mestizos por su parte, se han adjudicado parcelas al comprar terrenos de siembra, con una visión más de tipo comercial de cultivos como el maíz, sorgo y soya. En lo referente a la superficie, según el tipo de agricultura, la de riego consta de 2.12 hectáreas promedio para los mayos y 2.38 hectáreas para los mestizos. En el caso de temporal, para los mayos se obtuvo en promedio 0.18 hectáreas y para los ejidatarios mestizos 0.23 hectáreas, lo que significa una disminución de las tierras de labor.

Aspectos tecnológicos

La asistencia técnica se encuentra disponible desde el momento que el ejidatario compra insumos como la semilla. Sin embargo, la mayoría de los dos grupos no ha recibido recomendaciones de tecnología por ningún medio, no ha llegado información ni cursos de capacitación sobre la selección de la semilla, uso de la maquinaria, o cómo enfrentar siniestros por heladas y por sequía; refieren que tampoco se han capacitado en el manejo de plagas o enfermedades. Por ello, problemas de emergencia de la semilla, presencia de malezas locales como “el girasol silvestre”, “estafiate” y el “zacate Johnson” que abundan en el mes de febrero y abril, los propios agricultores lo resuelven. Ambos grupos solo visitan al técnico cuando las enfermedades son desconocidas; para los mayos el agricultor cuenta con más conocimiento del proceso del cultivo, mientras que los ejidatarios mestizos incluyen a los técnicos agrícolas y argumentan que ambos cuentan con suficiente conocimiento de la agricultura de maíz. Instituciones de Investigación como el INIFAP ofrecen guías técnicas, pero no los servicios de extensionismo que acompañen la asesoría; esta labor y el suministro de insumos recaen en las agroempresas locales y los servicios privados.

Una forma gráfica de expresar el cúmulo del conocimiento local en el tiempo y la distribución del trabajo social en el campo es a través del calendario de actividades agrícolas donde se ubica el manejo de los cultivos por los pobladores, según las condiciones ambientales prevalecientes. Desde un enfoque etnoecológico y en trabajos realizados con pueblos indígenas ha quedado en evidencia la trascendencia de la distribución de actividades, insumos empleados y formas de trabajo utilizadas en torno a la agricultura (Lara et al., 2002; 2012). El calendario agrícola de Jahuara II no es la excepción; ambos grupos de agricultores realizan actividades, como la preparación del terreno que incluye piqueo, rastreo, nivelación, marca para siembra, bordeo-canalización, tumba de bordos-canales, escarificación y limpia de canales; y control de plagas mediante aplicación de químico. Para la cosecha se realiza la trilla del maíz que va acompañado del acarreo del grano con destino a la comercialización.

Semilla utilizada y rendimiento por superficie

La agricultura de maíz en el Valle del Carrizo es significativa. En Jahuara II, en 2013, los mayos sembraron 12.5 % de maíz criollo, 71.9 % de semilla mejorada y de ambas semillas; en el 15.6 % restante los mestizos dijeron sembrar 100 % de maíz mejorado. Lazos (2008) menciona que en los valles y llanos de Sinaloa los agricultores desde 1990 dependen de la compra de semillas a compañías trasnacionales, mientras que en las sierras los productores continúan con una mezcla de maíces híbridos y locales tradicionales. En ese sentido Lazos explica que a nivel estatal 93 % de la superficie sembrada de maíz utiliza semilla mejorada, mientras que 7 % siembra poblaciones de maíces criollos o variedades hibridas criollizadas. Esta situación se asemeja proporcionalmente a la escala local de Jahuara.

Con respecto al color de maíz, los ejidatarios mestizos prefieren el blanco, que sembraron en un 95.2 %, comparado con los mayos, que lo hicieron en 90.6 %; el resto corresponde a maíz amarillo. Los mayos también gustan del color blanco porque es un grano resistente a plagas y enfermedades, y tiene buena productividad por hectárea; por su parte, los mestizos eligen también este color porque es de costo bajo y productivo, lo que confirma la aceptación sociocultural de este grano por ambos grupos de agricultores, quienes consiguen la semilla en empresas de la región o visitan a comerciantes para comprarla. Aunque no se precisaron los nombres comunes de los maíces criollos utilizados en Jahuara, Espinosa de la Mora (2005) menciona que en el norte de Sinaloa los maíces que se utilizan tradicionalmente en las comunidades de Choix, municipio contiguo a El Fuerte, son “coriquero”, “chapalote” y “chori”. Desde la óptica de modelo de mercado estos maíces criollos no cumplen con las exigencias de productividad y de elaboración de alimentos a gran escala. No obstante, si se considera este germoplasma local como patrimonio biocultural (Boege, 2008), existe una correspondencia genética de los maíces nativos y por nombre común con las razas tropicales identificadas y distribuidas en regiones de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, como son: Bofo, Blandito de Sonora, Dulcillo del noroeste, Harinoso del ocho, Onaveño, Tabloncillo y Perla (González et al., 2013).

El rendimiento de grano por superficie es la variable de producción agrícola de mayor interés. Según su percepción, durante 2013 los ejidatarios mayos obtuvieron un promedio de 5258 kg/ha en condiciones de riego, cantidad superior a los mestizos, que obtuvieron una media de 4380 kg/ha. En lo que corresponde a la siembra de temporal, los ejidatarios mayos obtuvieron una media de 328 kg/ha de maíz, superior a los mestizos que obtuvieron en promedio de 181 kg/ha. Sin embargo, ambos grupos, perciben como bajos rendimientos de grano por superficie, aunque comparativamente los ejidatarios mayos obtuvieron mejor producción de la cosecha. Para incrementar los rendimientos de maíz, las instituciones de investigación agrícola, continúan buscando materiales nativos potencialmente rendidores. En un estudio de caracterización agronómica de maíces del noroccidente se destaca un material genético destinado al mercado de grano blanco para “pozole” y que resultó mejor al resto de la raza Ancho y a los de las razas Elotes Occidentales, Elotero de Sinaloa y Bofo, utilizados también para “pozole” y “elote” (Martín et al., 2008).

El manejo del cultivo de maíz por mayos y mestizos revela que existe un conocimiento tradicional que ha ido incorporando y adaptando elementos tecnológicos modernos, como la semilla mejorada, según los propios criterios locales, o sean las necesidades de adaptación al conocimiento ecológico tradicional de sus sistemas agrícolas, como lo efectúan los Guarijíos de Sonora (Colin et al., 2015) u otros grupos como los nahuas y campesinos de México (Lara et al., 2005).

Aspectos financieros

De los ejidatarios mayos, 72 % solicita dinero prestado para llevar a cabo la siembra u otras actividades agrícolas, debido a que con lo obtenido en la cosecha anterior no es suficiente para ahorrar para la próxima siembra. La misma situación problemática en menor proporción (57 %) se presenta en los ejidatarios mestizos. En ambos casos, según su apreciación necesitan suficiente capital para cubrir los gastos para la siembra de maíz. Los costos promedio considerados para la siembra y producción de una hectárea de maíz de riego abarcan diversos rubros tecnológicos como labores, insumos, asistencia técnica, entre otros. En suma total, en el ciclo 2013 los ejidatarios mayos invirtieron $13 459 (M.N.) desde la siembra del grano hasta la comercialización del maíz; en cambio, los mestizos necesitaron disponer de $14 017 (M.N.); promediando los valores se tiene un costo de inversión por hectárea de $12 838.58 (M.N.) o USD 987.58 para los dos grupos (Cuadro 1).

Cuadro 1 Estimación promedio de costos de producción por hectárea del cultivo de maíz de riego ciclo agrícola 2013 Jahuara II, el Fuerte, Sinaloa.

Fuente: Información de campo Jahuara II, ciclo agrícola 2013. *Tipo de Cambio 1 USD=13 pesos aprox. en 2014.

Al efectuar el análisis de costo-beneficio de una hectárea de maíz se estimó un valor menor a uno. Por cada peso invertido se obtuvo un beneficio de 0.33 pesos (Cuadro 2). Los costos de producción son de interés económico para ambos grupos de ejidatarios de Jahuara II, donde la semilla para la siembra, fertilizantes y el riego son los insumos que demandan mayor inversión. Esta situación coincide con lo mencionado por Chauvet y Lazos (2014), quienes de acuerdo con el ciclo productivo otoño-invierno y al manejo del cultivo efectuado detectaron que en general los agricultores de Sinaloa no tienen problemas con plagas ni con malezas. Los principales insumos que demandan atención son las semillas y fertilizantes, que significan hasta 70 % del gasto de inversión, aunada al consumo de altas cantidades de agua.

Cuadro 2 Estimación de la relación costo-beneficio de una hectárea de maíz en Jahuara II, ciclo 2013.

| Referencias del cultivo de maíz (ciclo agrícola 2013) | ||

|---|---|---|

| Rendimiento estimado en parcela (ton/ha) | 4.81 | 4.81 |

| Pesos (M.N.) | USD | |

| Apoyo de PROCAMPO ($/ton) | 963.00 | 74.07 |

| Precio promedio de venta local ($/ton) | 3350.00 | 257.69 |

| Indicadores Económicos | ||

| Pesos (M.N.) | USD | |

| 1. Costos totales de producción ($/ha) | 12 838.58 | 987.58 |

| 2. Beneficio bruto (rendimiento ha x precio de venta) + PROCAMPO ($/ha) | 17 079.85 | 1313.83 |

| 3. Beneficio neto (2-1) ($/ha) | 4241.27 | 326.25 |

| 4. Relación beneficio/costo (3/1) (beneficio por peso $ invertido) | 0.33 | 0.33 |

| 5. Costo por tonelada (1/rendimiento por ha) ($/ton) | 696.32 | 53.56 |

Fuente: Información de campo Jahuara II, ciclo agrícola 2013. *Tipo de Cambio 1 USD=3 pesos aprox. en 2014.

Percepción de la problemática agrícola y escenarios

En términos productivos los agricultores consideran que las hectáreas de producción del maíz tanto de riego como de temporal no son suficientes para mantener la familia. Desde los años noventa, en su opinión no se ha sostenido buena cosecha y los terrenos necesitan preparación, fertilizantes, nutrientes y riegos adecuados para alcanzar una buena producción de grano. Los gastos empleados en las labores son elevados y los organismos oficiales poco se preocupan de los problemas que enfrenta el agricultor.

Los ejidatarios mayos y mestizos coinciden en que la producción del maíz está destinada para la venta y así capitalizarse para saldar cuentas contraídas; la comercialización de grano lo hacen con empresas cercanas a la comunidad, almacenes del Valle del Carrizo y comerciantes locales. Los ejidatarios llegan a utilizar dinero prestado para el cultivo. Para ello recurren a amigos y familiares, y como última opción solicitan crédito al banco; esta institución brinda facilidades para la obtención de un crédito, pero la tasa de interés es muy alta.

El aspecto económico es el problema principal que afecta a Jahuara II. La falta de apoyos para el campo orilla al ejidatario a rentar la parcela, a vender la tierra, e incluso a demandas por derechos de este tipo de casos se siguen resolviendo en los tribunales. A los ejidatarios también les han perjudicado las políticas agrícolas que implementó el Estado, como la reforma al Artículo 27 Constitucional cuya tendencia era la privatización de las tierras del ejido. El problema conjunto de la renta y la venta de parcelas se ha acrecentado últimamente por dos causas: falta de opciones para producir la tierra y de participación en programas oficiales de carácter agropecuario, aunque existe apoyo de subsidios federales; sin duda el problema continúa siendo la comercialización del grano y el elevado costo de producción de las actividades agrícolas. La situación local es difícil y el desempleo, la renta y venta de parcelas, al igual que la emigración, son fenómenos que se han acrecentado en los últimos 10 años; este escenario también fue detectado por López-Torres y Vargas-Hernández (2005).

Los pequeños agricultores mayos y mestizos cada vez practican menos agricultura de tipo comercial, ya que es más difícil para ellos conseguir créditos para aperos agrícolas, semillas, pago de agua, o bien, encarar sequías prolongadas o problemas de suelos agrícolas. Ante tal panorama, el rentismo es la solución por la que muchos ejidatarios optan y al mismo tiempo les permite conservar la tierra: su base patrimonial. No obstante, hay muchos mayos que se ven forzados a vender sus tierras debido a alguna enfermedad o por la necesidad de adquirir bienes diversos, lo cual orilla a muchos indígenas, ya sin patrimonio alguno, a vender su fuerza de trabajo empleándose como jornaleros agrícolas. La situación de pobreza permanente que los mayos padecen ha hecho que sean blanco de nuevos acaparadores, propiciando así un latifundismo emergente, la amenaza mayor que paradójicamente la reforma agraria quiso erradicar (Moctezuma y López, 2007).

El proceso de globalización ha generado cambios vertiginosos de tipo social, económico y tecnológico en las últimas décadas, y ha repercutido en el modo de vida de los mayos, pero ha beneficiado principalmente a los grandes agricultores de origen mestizo, quienes cuentan con recursos económicos, tecnológicos y medios de producción, como tierras, agua de riego, maquinaria e insumos agroquímicos que han posicionado a la agricultura moderna de los valles de Sinaloa en los primeros niveles en cultivos como maíz, hortalizas, frutales. Este modelo de modernización agrícola de altos insumos y de propósitos comerciales especializado en maíz y hortalizas en los valles agrícolas de Sinaloa (Espinosa de la Mora, 2005; Carrillo, 2013; Chauvet y Lazos, 2014) contrasta de origen con el modelo tradicional de manejo agrícola y de aprovechamiento familiar de los recursos naturales propio de los mayo, guarijíos y otros pueblos de economía campesina que lo practican en desventaja en valles y lomeríos del noroeste del país (Moctezuma y Aguilar, 2013; Colin et al., 2015). La erosión del conocimiento asociado a la agricultura tradicional, invariablemente conduce a la pérdida de la diversidad de maíces criollos de la región, que es patrimonio biocultural de los mayos y los mestizos.

Por otra parte, los problemas relacionados con el territorio y la pérdida de los conocimientos de los recursos naturales por las nuevas generaciones de jóvenes mayos que ya no se dedican a estas actividades, tal como ocurre en regiones del sur de México (Aguilar, Illsley y Marielle, 2003), propicia que esta vital fuerza productiva busque opciones de empleo diversas o migre a áreas urbanas y se queden en las unidades familiares de las localidades, principalmente las personas de mayor edad. No menos importante en la región es la compleja problemática derivada del fenómeno social del narcotráfico (Astorga, 2012), cuyas consecuencias socioeconómicas han repercutido en los diferentes sectores productivos, así como en las comunidades de mayos y mestizas.

Siendo el territorio y los recursos naturales la base de sustento de los mayos, la problemática de las últimas décadas ha girado en torno a su paulatina transformación o cambio de uso del suelo del territorio a partir del impulso a la agroindustria y la consecuente devastación del monte, situación que debilitó el aprovechamiento y conocimiento tradicional de la agricultura y los recursos naturales. La agricultura tradicional que dominó hasta los años sesenta del siglo XX pasó a otra de tipo altamente tecnificada propia de los valles centrales y las zonas medias productivas, conocida como la “revolución verde” (Hewit de Alcántara, 1978). Este escenario reconfiguró el campo del norte de Sinaloa y lo convirtió con el impulso de las agroindustrias, en especial con cultivos como la caña de azúcar (prácticamente ahora extinto) y las hortalizas, en un polo de desarrollo económico y de sostenida importancia. Actualmente, sin otra opción, las comunidades mayo comparten en desventaja parte del territorio de sus ancestros, convertido en las mejores áreas de potencial agrícola, pero en manos de poblaciones mestizas y otros grupos migrantes que se fueron asentando en la región hace ya algunas décadas.

Conclusiones

La presente investigación de enfoque mixto llevada a cabo en la comunidad de Jahuara II logró recopilar información de los componentes ambientales, sociales, culturales y económicos de la agricultura de maíz practicada por mayos y mestizos. Las principales limitantes ambientales para la agricultura de maíz en condiciones de riego y temporal son la escasa y errática precipitación en los meses de julio a octubre que imposibilitan un adecuado proceso productivo y los altos niveles de siniestralidad. Los agricultores identifican a las sequías como principal problema para la producción de maíz. La presencia de siniestros climatológicos, como las bajas temperaturas y la falta de agua, ha contribuido a que los ejidatarios mayos y mestizos decidan sembrar otros cultivos de importancia comercial como el sorgo y el trigo.

En el plano sociocultural los ejidatarios mayos conservan elementos que dan razón a su identidad, como son las prácticas del conocimiento agrícola que incluyen fechas de siembra y la calendarización de actividades de manera anual. Ambos grupos de ejidatarios mayos y mestizos llevan a cabo diversas prácticas agrícolas dentro de un calendario de la agricultura de maíz, socialmente definido. Tecnológicamente los dos grupos de ejidatarios practican una agricultura tecnificada similar en sus componentes; sin embargo, la semilla criolla de maíz es preferentemente empleada por los mayos. La percepción del rendimiento obtenido durante la cosecha 2013 bajo el sistema de riego por los mayos fue buena (5258 kg/ha en promedio) y ligeramente superior a los de los mestizos (4380 kg/ha). Similar situación se presentó bajo temporal. Las diferencias en la producción son influenciadas por condiciones de manejo del cultivo. En el plano económico se encontró con base al análisis de costo/beneficio un valor de 0.33, el cual es favorable, aunque los costos de producción por hectárea en ambos grupos de agricultores, es alto.

El estudio detectó que los mayos han perdido terrenos de siembra paulatinamente por razones económicas, han dejado de sembrar superficies de maíz criollo y han abandonado prácticas agrícolas tradicionales asociadas a la producción de maíz. La erosión del conocimiento de la agricultura tradicional propicia la posible extinción de la diversidad de los maíces criollos, que es el patrimonio biocultural de los mayo de la región, cuyo potencial genético es reconocido y con expectativa favorable de estudio por los centros de investigación. Es necesario recuperar y valorar los conocimientos ancestrales del manejo de la agricultura del maíz que forman parte de la identidad de este grupo cultural que habita en la región del noroeste de México.

Existe un capital humano propio de los mayos y mestizos, quienes desarrollan actividades económicas no solo trabajando en el campo propio o como jornaleros agrícolas, sino en nuevas actividades como proyectos productivos; sin embargo, no se descarta que la fuerza productiva joven tienda a buscar opciones de empleo diversas o mugre a áreas urbanas, propiciando que se queden en las unidades familiares de la localidad, principalmente las personas de mayor edad.

texto em

texto em