Introducción

En Argentina se ha venido observando un aumento ininterrumpido de las uniones establecidas fuera del marco institucional del matrimonio, también conocidas como “uniones consensuales” o “uniones de hecho”; tal crecimiento se aceleró a partir de la década de 1980. Entre 1960 y 2001 la proporción de parejas en unión consensual se cuadruplicó al pasar de 7 a 27%. Esta tendencia se debe principalmente a su aumento entre las generaciones más jóvenes, para quienes ha sido la forma de entrada en unión más frecuente: en 2001 la proporción de mujeres en unión consensual sobre el total de mujeres en pareja era de 82% en el grupo de 15 a 19 años, 62% en el grupo de 20 a 24 años y de 42% entre las de 25 a 29 años. El incremento de la consensualidad explica el explosivo aumento de los nacimientos extramatrimoniales: la proporción sobre el total de nacidos vivos era de 30% en 1980; y llegó casi a duplicarse a lo largo de dos décadas, pues alcanzó 58% en el año 2000.

A pesar de la magnitud de los cambios, es poco lo que se sabe sobre los factores sociales, culturales y económicos que influyen en la elección del matrimonio, de la cohabitación y en la determinación de las trayectorias que siguen las uniones, por ejemplo, el nacimiento de un hijo o la ruptura de la unión. Para profundizar en torno a ello sería necesario disponer de datos biográficos, esto es, de información sobre la secuencia de eventos a lo largo del curso de vida. Las escasas investigaciones que adoptan esta perspectiva se refieren exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires y al Área Metropolitana (Binstock, 2004; Raimondi y Street, 2005; Street y Santillán, 2005). En consecuencia, para conocer los cambios en la formación de la familia en Argentina, es preciso recurrir a las fuentes de datos tradicionales, pese a que presentan limitaciones de distinta índole.

En lo que respecta a la fuente censal, si bien las modificaciones que se introdujeron en el año 2001 han permitido mejorar el registro del estado civil legal y del estado conyugal de las personas, este cambio generó una pérdida de comparabilidad respecto a los censos anteriores.1 Por otra parte, sólo se registra el tipo de unión en un momento puntual, sin que sea posible establecer su trayectoria previa; tampoco se capta la unión de las personas que habían disuelto la pareja en el momento del censo.

Las estadísticas vitales sólo producen datos sobre la nupcialidad legal, es decir, sobre los matrimonios civiles. Pero aun cuando nos restringiéramos al estudio de estos últimos, el principal problema es que la publicación de datos para el total del país es ínfima. En los últimos años sólo se han dado a conocer el número total de uniones y la tasa bruta de nupcialidad, datos que no posibilitan siquiera un análisis somero de los matrimonios. Por otra parte, no se ha puesto en uso un formulario específico para la inscripción de divorcios, lo que limita aún más el estudio de la formación y disolución de uniones legales (Torrado y Lafleur, 2005).

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH)2 es otra de las fuentes que brindan información sociodemográfica de manera periódica. Si bien la medición del estado civil y conyugal tiene las mismas limitaciones que presentaban los censos de población hasta el año 1991, ofrece la ventaja de que, al ser una encuesta por paneles, permite analizar no sólo las características de la población que reside en los hogares, sino también su trayectoria durante el tiempo que permanece en la muestra. De esta manera, la EPH es la única fuente del sistema estadístico nacional que permite relacionar los eventos demográficos y las características socioeconómicas de la población desde una perspectiva longitudinal, lo cual resulta altamente valioso, considerando que no existen encuestas de amplia cobertura que brinden información de índole biográfica.

La EPH presenta así una potencialidad analítica que a nuestro parecer no ha sido suficientemente aprovechada y merece ser explorada. En este trabajo proponemos utilizar los datos de esta encuesta con el fin de estimar el efecto de un conjunto de características sociodemográficas y económicas sobre la probabilidad de convivir en unión consensual, y sobre el riesgo3 de convertir la unión consensual en matrimonio entre los años 1995 y 2003. Aun con las limitaciones existentes, los datos de la EPH permiten obtener nuevas evidencias sobre los patrones de formación familiar en los principales aglomerados urbanos del país.

Antecedentes

El crecimiento de las uniones consensuales, sea como vía de entrada en la unión o como forma de unión perdurable, es una tendencia que ha sido documentada en diversos países de Europa y de América del Norte (Bumpass y Lu, 2000; Lapierre-Adamcyk y Charbet, 1999; Lesthaegue, 1995; Thornton, 1988; Villeneuve-Gokalp, 1991, entre otros). A pesar de que se trata de un fenómeno relativamente reciente en la mayoría de ellos, los estudios que analizan la relación entre la cohabitación, el matrimonio y la fecundidad coinciden en que este fenómeno puede manifestarse de múltiples maneras: como una alternativa al matrimonio, como una etapa previa al matrimonio o como una forma “barata” de matrimonio.

Cuando la cohabitación es una alternativa o sustituto del matrimonio hay pocas diferencias entre las parejas que cohabitan y las parejas casadas. Si bien esto no significa que la propensión a separarse o a tener hijos sea similar, la diferencia es pequeña, mucho menor que en una sociedad en la cual el matrimonio es el marco habitual para la crianza de los hijos. La difusión de este tipo de unión ha sido interpretada como una de las manifestaciones de la “segunda transición demográfica”, que se inició a fines de 1960 en los países del oeste europeo (Van de Kaa, 1987) y en América del Norte, por ejemplo en ciertas regiones de Canadá (Lapierre-Adamcyk, Le Bourdais y Marcil-Gratton, 1999). Desde este enfoque, la cohabitación es el reflejo -junto con el aumento de los divorcios y la disminución de la fecundidad- de un cambio profundo en los valores y en las actitudes, estimulado por la búsqueda de la satisfacción personal y de la realización individual. Se explica también por la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas y religiosas sobre el control de la vida privada, la disociación entre la sexualidad y la procreación facilitada por el acceso a la moderna tecnología anticonceptiva y la mayor igualdad en las relaciones de género, en particular, gracias al progreso de la situación social de las mujeres.

La cohabitación puede constituir también una etapa intermedia entre el noviazgo y el matrimonio, por lo que ambos tipos de unión siguen siendo cualitativamente diferentes: las uniones consensuales son más cortas, y muchas de ellas desembocan en una legalización (Yu, Raymo, Goyette y Thornton, 2003). Uno de los factores que pueden determinar la salida de la cohabitación es el embarazo y el nacimiento de un hijo (Blossfeld, Klijzing, Pohl y Rohwer, 1999; Blossfeld y Mills, 2001). Entre las parejas que no tienen hijos, la probabilidad de que se produzca un nacimiento es mayor para las casadas que para las cohabitantes, pero esta diferencia oculta que algunos de esos niños pueden haber sido concebidos antes del matrimonio de los padres, una vez tomada la decisión de casarse. En una sociedad que acepta la cohabitación pero donde el marco normal de la crianza de los hijos es el matrimonio, el riesgo de concebir el primer hijo es menor entre las parejas que cohabitan y éstas se casan ante la llegada de un hijo. Las que cohabitan pero no se casan antes ni después del nacimiento del niño vivirían por ende fuera del marco normativo dominante en la sociedad.

Otra perspectiva es la que considera la cohabitación como una forma “barata” de matrimonio. Ha sido examinada en los estudios de Oppenheimer, Kalmijn y Lim (1997) y Oppenheimer (1994) en Estados Unidos; según estos autores la cohabitación se vuelve más frecuente cuando la inserción económica de las personas en edad de casarse es frágil, particularmente la de los hombres, que se hallan en situaciones de alto nivel de desempleo u obtienen salarios que no alcanzan el umbral que requieren para sostener una familia. En estas circunstancias la cohabitación permite llevar adelante una relación de pareja hasta que uno o ambos miembros pueden garantizar una inserción laboral estable. La cohabitación constituye así una estrategia para enfrentar la precariedad y la incertidumbre, sin que ello implique necesariamente un rechazo explícito del matrimonio.

A diferencia de lo observado en los países desarrollados, tanto en Argentina como en el resto de América Latina la cohabitación y los nacimientos fuera del matrimonio tienen raíces históricas, por lo que no constituyen un fenómeno inédito, aun cuando existan notables diferencias entre los distintos países. Según los investigadores, varios son los factores que habrían favorecido la persistencia de esta práctica a lo largo del tiempo, entre ellos las tradiciones culturales de las poblaciones prehispánicas, las dificultades para imponer el matrimonio católico durante la vigencia del orden colonial, la extensión del mestizaje, los menores costos materiales de este tipo de unión, la necesidad de recurrir a soluciones prácticas y las deficiencias de cobertura geográfica de los sistemas modernos de registro civil (Castro Martín, 2003; Ghirardi, 2004; Moreno, 2004; Quilodrán, 1999; Rodríguez Vignoli, 2004).

Argentina presenta algunas particularidades en el contexto de América Latina. En primer lugar, es uno de los países con menor proporción de uniones consensuales, lo que explica que se ubique entre los de más fuerte aumento de éstas en las últimas décadas (Quilodrán, 1999). Sin embargo debe tenerse en cuenta que la incidencia de la consensualidad ha sido siempre diferencial según el tipo de hábitat y el estrato social (Torrado, 2003). Por ejemplo, hacia 1980 la cohabitación se encontraba más difundida en las provincias del noreste del país; en esa región la proporción de hombres y de mujeres en unión consensual era ya de 29%; por el contrario, en el Área Metropolitana y en la región Pampeana la proporción era cercana o inferior a 10%. Estas áreas, que concentran en la actualidad poco más de 60% de la población total, recibieron la mayor parte de las migraciones de ultramar durante las primeras décadas del siglo XX. Las disparidades que se observan se asocian en gran medida a las diferencias en la morfología social y al desigual desarrollo económico y social. El aumento de la cohabitación que se ha registrado durante las últimas décadas llama la atención porque involucra a sectores sociales que se distanciaban de esta práctica en el pasado, en particular las clases medias urbanas.

Otro aspecto que define la singularidad de la situación argentina es la temprana instauración del matrimonio civil. La ley que consagra el matrimonio civil fue promulgada en 1888, en el contexto de un incipiente proceso de secularización que entrañó la modificación de la relación entre la Iglesia y el Estado y entre la Iglesia y la sociedad, de mayoría católica. Esta norma reemplazó el matrimonio religioso por el civil, y autorizó a los contrayentes a celebrarlo sólo después de éste si así lo deseaban. Sin embargo esta normativa conservó uno de los atributos centrales del matrimonio católico: la indisolubilidad del vínculo.4 Aun cuando la ley autorizaba la “separación de cuerpos”, el vínculo matrimonial sólo se disolvía por fallecimiento de los cónyuges, sin que fuera posible contraer nuevas nupcias, lo que forzaba a la cohabitación en el caso de una ruptura. Hubo que esperar hasta mediados de la década de 1980, es decir, casi un siglo después, para que con la recuperación de la democracia, se instaurara la ley de divorcio vincular por mutuo consentimiento, se eliminara toda forma de discriminación legal entre los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio, y se equipararan los derechos y obligaciones de ambos cónyuges sobre los hijos y sus bienes. En síntesis, desde fines del siglo XIX, la vida en pareja dejó de estar regulada por las instituciones de la Iglesia católica y pasó a subordinarse al control del Estado. Por ello en el caso de Argentina la elección de la cohabitación no respondió a la búsqueda de mayor autonomía respecto de las instituciones religiosas; por el contrario, la celebración católica que se realizaba luego del matrimonio civil siguió representando durante largo tiempo un signo de distinción de las clases medias y altas (Moreno, 2004). Sin embargo, dado que el divorcio vincular por mutuo consentimiento se adoptó tardíamente, la cohabitación representó, en los hechos, una modalidad de unión más flexible y la única opción posible después de la separación conyugal.5

Debe tenerse en cuenta también que el aumento de la cohabitación que se observa en las últimas décadas se ha producido en un contexto de cambios socioeconómicos profundos. A fines de los años setenta se instauró en el país un modelo de corte desindustrializador y excluyente, que tuvo como efecto no sólo la intensificación de la pobreza sino también su extensión en vastos sectores de la población, que pasaron a engrosar las filas de “los nuevos pobres” (Minujin, 1992; Beccaria, 2007). Mientras que en el año 1993 se encontraba debajo de la línea de pobreza 17% de la población, a inicios de 2003 esta cifra alcanzó 52%.6 Pero a diferencia del pasado, cuando los mayores niveles de pobreza e indigencia coincidieron con picos hiperinflacionarios (por ejemplo, en los años 1982 y 1989), el aumento que se observa en la década de 1990 se produjo con un nivel de inflación inferior a 1% anual, bajo la vigencia del régimen cambiario que estableció la paridad fija de la moneda respecto al dólar estadounidense7 por el lapso de casi 10 años (Torrado, 2004). Junto con el aumento de la pobreza se registró un incremento explosivo de la tasa de desempleo, que pasó de 6% en 1990 a 16% en 2003. La salida de este modelo económico se produjo mediante una brutal devaluación a inicios de 2002, en un contexto de profunda crisis social y política. En un escenario marcado por la incertidumbre, el empeoramiento del nivel de bienestar y el ejercicio desigual de los derechos reproductivos,8 las motivaciones y las decisiones relativas a la formación de la pareja y la familia fueron afectadas de manera significativa.

¿Cómo dar cuenta entonces de la evolución reciente de la cohabitación en Argentina? ¿Es resultado de los factores culturales y sociales que explican su difusión en los países desarrollados? ¿Se explica mejor por la persistencia de prácticas seculares o por las condiciones económicas, como sostienen algunos autores al referirse a la situación de la mayoría de los países de América Latina y como Oppenheimer propone para Estados Unidos? ¿O la tendencia global es el resultado de la superposición de estos diversos procesos?

Las respuestas a tales interrogantes se encuentran condicionadas en gran medida por las fuentes de datos. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es la única fuente del sistema estadístico nacional que permite relacionar los eventos demográficos y las características socioeconómicas de la población desde una perspectiva longitudinal. Los datos que aporta la encuesta permiten identificar qué grupos muestran una mayor probabilidad de vivir en unión consensual, quiénes tienen una mayor propensión a transformar la unión consensual en matrimonio, y de qué manera la elección de la unión consensual y el matrimonio ha sido influida por las condiciones económicas prevalecientes durante los noventa. Para llevar a cabo esa empresa estimamos el efecto de un conjunto de características sociodemográficas y económicas sobre la probabilidad de convivir en unión consensual y sobre el riesgo de transformar tal unión en matrimonio desde mediados de 1990 hasta principios de 2000.

Datos y métodos

Variables y universos de observación en la EPH

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) ha sido levantada desde 1973 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y constituye la única encuesta de amplia cobertura que recoge información sobre las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población. De manera progresiva, la EPH ha llegado a cubrir 31 aglomerados urbanos y un área urbano rural. Los datos de esta encuesta permiten estimar las tasas oficiales de empleo, de desocupación y de subocupación y la incidencia de la pobreza (INDEC, 2003).

La EPH es una encuesta por muestreo; el conjunto de hogares a encuestar (panel de respondientes) se renueva periódicamente. Hasta inicios del año 2003, la encuesta se realizaba dos veces por año, en los meses de mayo y octubre, y en cada ocasión se renovaba 25% de la muestra. Por lo tanto, cada hogar permanecía en la muestra durante un periodo de 18 meses y se le entrevistaba un máximo de cuatro veces. El plan de muestreo se modificó en el año 2003, y desde ese momento la EPH entrevista a los mismos hogares cuatro veces pero con un intervalo de dos trimestres entre la segunda y la tercera entrevista (INDEC, 2003).9 El análisis que presentamos en este artículo se refiere al periodo comprendido entre octubre de 1995 y mayo de 2003, previo al cambio del diseño muestral.

La EPH registra las características del hogar y de sus miembros en el momento de la encuesta. Para ciertos temas como la ocupación y los ingresos, la información corresponde a un periodo determinado (por ejemplo, una semana o un mes). La composición del hogar y el estado civil conyugal de las personas se refiere a la situación observada en el momento de la entrevista. La EPH no brinda información sobre la fecha en que las personas formaron la unión actual ni las anteriores, ni sobre la duración de la unión actual en el momento de la encuesta.

En la EPH se considera que son miembros del hogar las personas que residen habitualmente allí.10 El parentesco entre tales miembros se reconstruye mediante la información sobre su relación con el jefe o la jefa del hogar.11 En consecuencia, sólo es posible identificar como tales a las parejas que están integradas por el jefe y su cónyuge. Esto significa que no es posible identificar a las que integran núcleos conyugales secundarios, generalmente conformadas por el hijo o la hija del jefe, para lo cual sería necesario disponer de información sobre la relación de parentesco de los miembros entre sí.12

La información sobre el estado civil (la relación legal respecto a una pareja) y el estado conyugal (la relación de convivencia respecto a una pareja) se recolecta con una única pregunta cuyas categorías son: soltero, unido, casado, separado o divorciado, y viudo. El principal problema de este sistema clasificatorio es que no es mutuamente excluyente. Una persona puede ser “unida” y “soltera” al mismo tiempo (es decir, ser soltera y convivir en pareja fuera del matrimonio); “unida” y “divorciada”, “unida” y “viuda”, etc. Esto significa que se captan dos situaciones distintas: el estado civil y el estado conyugal, mediante una misma y única pregunta, por lo que la información que se obtiene depende del criterio de priorización del entrevistado en el momento de responder (Torrado, 2003).

En lo que respecta al rango de la unión, la información provista por la EPH no permite identificar si se trata de la primera unión de ambos cónyuges o si es una unión de segundo rango o superior (de alguno o de ambos miembros de la pareja). Será necesario tener en cuenta este aspecto al interpretar los resultados obtenidos.

Con estas consideraciones, el universo de observación de nuestro estudio queda definido de la siguiente manera:

Se toman en cuenta exclusivamente las parejas conformadas por el jefe o la jefa de hogar y su cónyuge;

Para identificar el tipo de unión que conforman, se considera el estado civil legal de ambos cónyuges. Se consideran unidas en “matrimonio” las parejas en que ambos se declaran “casados”; en “unión consensual” a aquéllas en que ambos se declaran: soltero, unido, separado, divorciado o viudo, o aquéllas en las que sólo alguno se declara “casado”;13

Se seleccionan exclusivamente las parejas en que la mujer tiene entre 15 y 49 años de edad, como forma de homogeneizar la etapa del curso de vida individual y familiar en que se encuentran.

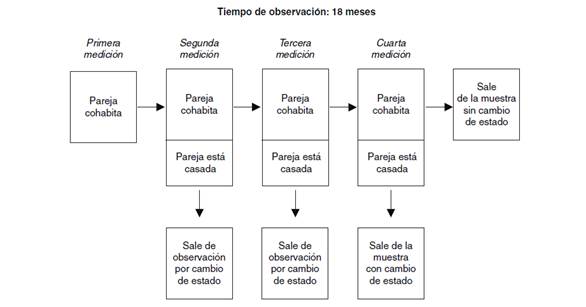

La EPH permite no sólo conocer el estado civil legal y conyugal de los individuos en cada medición (onda), sino que también permite analizar los “cambios de estado” entre ondas sucesivas, por ejemplo, la conversión de la unión consensual en matrimonio. Como se mencionó, la EPH tuvo una periodicidad bianual hasta inicios de 2003; a cada hogar le correspondía un máximo de cuatro mediciones, realizadas en un periodo de 18 meses. Esto permite seguir la trayectoria de un mismo hogar y de sus miembros durante el tiempo de observación.

Para analizar el cambio de estado, que en nuestro caso fue la conversión de la unión consensual en matrimonio, se efectuó un seguimiento de las parejas que viven en unión consensual mediante el uso de micropaneles confeccionados con los datos de la encuesta. Para ello es necesario que las parejas que se identifican como cohabitantes en una onda determinada tengan por lo menos una medición posterior a la misma. El seguimiento se representa en la figura 1.

* Parejas integradas por el jefe o la jefa del hogar y su cónyuge.

Figura 1: Medición del cambio de estado en la eph

Desde la perspectiva del análisis biográfico, los individuos se encuentran en determinado estado (por ejemplo, conviven en unión consensual) y están sujetos al riesgo de abandonar ese estado y de entrar en otro (por ejemplo, casarse o separarse). Los individuos abandonan el grupo de riesgo al cambiar de estado o al salir de la muestra sin cambio de estado. Nuestro seguimiento se restringe a las parejas que conviven en unión consensual. Abandonan el grupo de riesgo cuando se casan o cuando salen de la muestra sin cambio de estado (siguen conviviendo en unión consensual), o cuando dejan de cumplir con el criterio establecido (por ejemplo, cuando se separan).

En teoría este tipo de análisis podría realizarse para cualquier periodo cubierto por la EPH. Sin embargo hemos centrado el análisis entre octubre de 1995 y mayo de 2003 por dos motivos: 1) la base de datos accesible a los usuarios provee la información necesaria para vincular los datos de un mismo hogar entre ondas sucesivas a partir de octubre de 1995; 2) el diseño muestral de la EPH fue modificado al principio de 2003.14 De esta manera, se identificó a 11 768 parejas cohabitantes (con al menos dos mediciones en la encuesta); 916 (7.9%) convirtieron la unión consensual en matrimonio y 1 401 (11.9%) tuvieron un nacimiento durante el periodo bajo observación.

Asimismo se debe mencionar que se utilizan datos de una muestra de hogares e individuos para estudiar parejas. Además de que se limita a las parejas que incluyen al jefe de hogar, debe tenerse en cuenta que una muestra de hogares e individuos no es una muestra de parejas. En primer lugar, porque sólo se consideran las parejas que existían como tales en el momento de la encuesta. Esto significa que la probabilidad de muestreo de las parejas es proporcional a su duración, por lo que la muestra no es isomórfica respecto a la población de parejas. No hay en realidad ninguna solución práctica a este problema. Una consecuencia es que podemos estimar razonablemente la proporción de parejas que viven en unión consensual o matrimonio en un momento determinado del tiempo, pero no la proporción de parejas que vivieron en unión consensual antes del matrimonio. Podemos estimar el efecto de algunas variables independientes sobre la probabilidad de vivir en unión consensual en un momento del tiempo, pero no estudiar el proceso por el cual las personas eligen iniciar la unión con la cohabitación y no con el matrimonio. Finalmente, si estuviéramos interesados en estimar la duración promedio de las parejas, la muestra sobreestimaría la verdadera duración (asumiendo que sabemos cuándo comenzaron a vivir juntas, dato que no conocemos). Si tuviéramos esta información podríamos usar modelos estadísticos que controlan la variación del riesgo a lo largo del tiempo y podríamos estimar los efectos netos de las variables independientes. Ésta es la mayor limitante de nuestro análisis.

Modelos de análisis

Para analizar la probabilidad de que una pareja conviva en unión consensual en el momento en que ingresa a la muestra de la EPH se utiliza el modelo de regresión logística. Este modelo estadístico se puede expresar de varias maneras:

donde i corresponde a las unidades de análisis, aquí las parejas que viven en matrimonio o unión consensual, x i es el vector de las variables independientes y β es el vector de parámetros a estimar.

En esta fórmula es fácil interpretar la variable dependiente pero no los coeficientes.

Se puede representar este modelo utilizando una transformación no lineal de la probabilidad como variable dependiente

En este trabajo elegimos utilizar la segunda forma, incluyendo en las tablas los coeficientes que corresponden a la interpretación más sencilla;15 sin embargo en la gráfica 2 se utiliza la forma que permite representar la probabilidad de pertenecer a una categoría u otra de la variable dependiente.

En los modelos de regresión logística que estiman los efectos de las variables independientes sobre la probabilidad de vivir en unión consensual suponemos que las variables independientes explican la variable dependiente, que sus efectos son aditivos y proporcionales. Estas relaciones se expresan en la ecuación [2].

Para evaluar relaciones condicionales se utiliza el modelo representado en la ecuación [3]. En este modelo se supone que el efecto de una variable independiente (por ejemplo, el nivel educativo) sobre la variable dependiente (el tipo de unión) depende de otra variable independiente (el año calendario). Dicho de otra manera, el efecto de una variable independiente varía en función de otra variable independiente. Para ello estimamos una regresión logística que adopta la siguiente forma:

en la cual k es el índice de los niveles de educación de la mujer, z representa el vector de otras variables incluidas en la ecuación y γ los efectos de éstas.

Para analizar la conversión de la unión consensual en matrimonio empleamos un modelo de riesgo. Como cualquier modelo lineal, los modelos de riesgo expresan la variable dependiente -en este caso el riesgo- por la combinación de los efectos lineales y deterministas de variables independientes y de un proceso aleatorio.16 Generalmente se elige este proceso aleatorio para representar el cambio del riesgo a lo largo del tiempo neto de los efectos de las variables independientes propiamente dichas. Lo que diferencia entre sí los modelos de riesgo -el modelo semiparamétrico de Cox, los modelos paramétricos basados en leyes de probabilidad (exponencial, Weibull, Gompertz, log-lineal, log-logístico, Gamma, etc.) y sus derivados (el modelo exponencial por partes, los modelos de splines lineales, los modelos de splines cúbicos)- no es más que la forma de la variación del riesgo en el tiempo.

Como se mencionó, la EPH no provee información para controlar la variación del riesgo en el tiempo. En el análisis de la conversión de la unión consensual en matrimonio hay razones para considerar que este riesgo depende del tiempo en el estado de origen, es decir, del tiempo en unión consensual. Existe la probabilidad de que ese riesgo se incremente durante algún periodo antes del inicio de la unión y luego decrezca, por ejemplo, en el caso de las parejas en unión consensual de “prueba” que se casan al cabo de un tiempo, por lo que sólo permanecen en el grupo de riesgo los que consideran la unión consensual como un arreglo permanente. Pero dado que no conocemos durante cuánto tiempo las personas han convivido en unión consensual al momento de ingresar en la muestra, no es posible controlar la incidencia del tiempo en el riesgo. Este problema se complica por el hecho de que no conocemos si las parejas se encuentran en su primera unión o en una unión de rango superior y tampoco sabemos si han estado casadas previamente.17 No hay ninguna manera de controlar tales factores. Sin embargo se sabe que cada una de las “piezas faltantes” está asociada a la edad de los individuos: a mayor edad, mayor es la duración de la unión y mayor la posibilidad de haber disuelto una unión anterior. En consecuencia, se utiliza la edad de uno de los miembros de la pareja, en nuestro caso de la mujer, como forma de aproximarse a la información faltante. Se estiman los efectos netos de las otras variables independientes del efecto del tiempo sobre el riesgo, tal como se hace con los modelos de riesgo en que la relación entre el riesgo y el tiempo se representa de manera más formal.

El modelo que se utiliza es una forma modificada de la regresión de Poisson que permite aprovechar toda la información que brinda la EPH (ecuación [4]).18 En este modelo, el tiempo de exposición se fracciona según la combinación de los valores de las variables independientes. Esto permite usar variables independientes que cambian con el tiempo, como en los modelos convencionales de riesgo. Dicha forma modificada de regresión de Poisson puede ser expresada como:

donde ln λ it = x it β ln(E it ), i representa las unidades de análisis -aquí, las parejas que viven en unión consensual-; t el índice de las fracciones de tiempo que se utiliza para indicar las sucesivas combinaciones de valores de las variables independientes; E it representa la fracción de tiempo que corresponde a las it-ésima combinación; x it es el vector de las variables independientes, y β es el vector de los parámetros a estimar.

Se indican los exponenciales de los coeficientes antes que los coeficientes mismos, porque son de fácil interpretación: razones de incidencias (en inglés Incidence Rate Ratio o IRR) que se interpretan de la misma manera que los coeficientes de la regresión logística. En el contexto del presente trabajo, éstos pueden interpretarse como los riesgos relativos de los modelos de riesgo proporcionales que generalmente se utilizan en los análisis de biografías.

La forma del modelo de Poisson que utilizamos permite el uso de ponderaciones que cambian con el tiempo. En todos los casos, es decir en las ecuaciones que se estiman con la regresión logística y en las que se estiman con el modelo de Poisson, se utiliza la información disponible sobre el diseño muestral para estimar los errores estándares.

Variables independientes

Los datos disponibles en la EPH permiten estimar el efecto de un conjunto de factores sociodemográficos y económicos sobre la probabilidad de convivir en unión consensual y sobre el riesgo de convertir la unión consensual en matrimonio durante el periodo en que los hogares integran la muestra (18 meses). En este último caso es posible incluir variables independientes cuyo valor cambia con el tiempo, dado que se considera el valor registrado en cada onda. Las variables que hemos incluido en nuestro análisis son las siguientes:

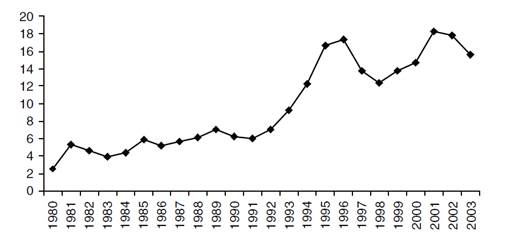

Año civil y tasa de desempleo: El año civil se considera como indicador del tiempo histórico y la tasa de desempleo del aglomerado urbano como indicador del contexto económico. Debe tenerse en cuenta que durante el periodo bajo análisis, la tasa de desempleo alcanza los niveles más altos de las últimas décadas, como se advierte en la gráfica 1. Desde principios de los noventa hasta octubre de 1997 la tasa de desempleo aumenta progresivamente hasta superar los dos dígitos; desciende y recupera su tendencia alcista en el año 1999 hasta llegar a los picos más altos en 2001 y 2002, periodo en el que se agrava la crisis y se abandona el modelo económico vigente durante la última década de 1990.

Edad de la mujer: Se considera como variable continua. Se agregan efectos cuadráticos con el fin de estimar relaciones curvilíneas.

Nivel educativo: Se combina información sobre el más alto nivel de educación alcanzado y la finalización de ese nivel. Las categorías de esta variable son las siguientes: a) nivel primario incompleto; b) nivel primario completo y secundario incompleto; c) nivel secundario completo y terciario o superior incompleto; d) nivel terciario o superior completo. Para facilitar la lectura de las tablas se utilizan etiquetas simplificadas: primario incompleto, secundario incompleto, superior incompleto y superior completo.

Condición de actividad económica y categoría ocupacional (para las personas activas): Se considera la modalidad de participación en el mercado de trabajo (ocupado, desocupado e inactivo) y la categoría ocupacional de los que se declararon “ocupados”: trabajador por cuenta propia (cuentapropista), obrero o empleado (asalariado) y patrón o empleador.19

Nivel de ingresos del hogar: Se mide de acuerdo con el quintil de ingreso per cápita familiar.

Cantidad de hijos en el hogar: Se considera la cantidad de hijos o hijas del jefe que conviven en el hogar. Las categorías son: a) sin hijos cohabitantes, b) un hijo, c) dos hijos, d) tres hijos, e) cuatro hijos o más.

Nacimiento de un hijo: Esta variable se construye comparando la composición del hogar en una onda con la composición en la onda precedente: se registra el nacimiento de un hijo cuando se incorpora al hogar un “hijo/a del jefe” menor de un año de edad. Se establece a su vez la presencia de hijos cohabitantes antes del nacimiento. Las categorías son: a) sin nacimiento, sin hijos cohabitantes; b) sin nacimiento, con hijos cohabitantes; c) nacimiento, sin hijos cohabitantes; d) nacimiento, con hijos cohabitantes.

Región: Región a la que pertenece el aglomerado urbano. El agrupamiento es el siguiente:

- GBA: Gran Buenos Aires;

- Pampeana: Gran La Plata, Bahía Blanca-Cerri, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Paraná, Gran Córdoba, Concordia, Santa Rosa-Toay, Mar del Plata-Batán, Río Cuarto;

- Noreste: Posadas, Gran Resistencia, Corrientes, Formosa;

- Noroeste: Santiago del Estero, Jujuy-Palpalá, Gran Catamarca, Salta, La Rioja, Gran Tucumán-Tafí V;

- Cuyo: Gran Mendoza, San Luis-El Chorrillo, Gran San Juan;

- Patagonia: Comodoro Rivadavia, Neuquén-Plottier, Río Gallegos, Ushuaia-Río Grande.

En el cuadro 1 se presenta la distribución de la muestra según las variables previamente definidas (primera onda en la EPH). Se consideran los hogares cuyo jefe y cónyuge conviven en unión consensual o en matrimonio y la mujer tiene entre 15 y 49 años.

Cuadro 1: Distribución de la muestra según variables seleccionadas (porcentajes). Total aglomerados, ondas 1995-2003

| Variables | Total |

| N (efectivos) | 77 217 |

| Tipos de unión | 100 |

| Unión consensual | 24.9 |

| Matrimonio | 75.1 |

| Grupo de edad de la mujer (años) | 100 |

| 15 a 19 | 1.9 |

| 20 a 24 | 9.8 |

| 25 a 29 | 16.7 |

| 30 a 34 | 18.4 |

| 35 a 39 | 18.4 |

| 40 a 44 | 17.7 |

| 45 a 49 | 17.1 |

| Región (aglomerados) | 100 |

| Área Metropolitana Buenos Aires | 53.2 |

| Pampeana | 23.1 |

| Noroeste | 8.4 |

| Noreste | 5.2 |

| Cuyo | 6.7 |

| Patagonia | 3.4 |

| Nivel educativo de la mujer | 100 |

| Primario incompleto | 8.1 |

| Secundario incompleto | 46.7 |

| Terciario o universitario incompleto | 29.5 |

| Terciario o universitario completo | 15.5 |

| Nivel educativo del varón | 100 |

| Primario incompleto | 8.9 |

| Secundario incompleto | 50.8 |

| Terciario o universitario incompleto | 28.2 |

| Terciario o universitario completo | 11.9 |

| Condición de actividad de la mujer | 100 |

| Inactiva | 49.4 |

| Desocupada | 8.1 |

| Ocupada | 42.4 |

| Condición de actividad del varón | 100 |

| Inactivo | 2.8 |

| Desocupado | 9.3 |

| Ocupado | 87.9 |

| Categoría ocupacional de la mujer (ocupada) | 100 |

| Obrera o empleada | 74.5 |

| Trabajadora por cuenta propia | 22.3 |

| Patrona o empleadora | 3.1 |

| Categoría ocupacional del varón (ocupado) | 100 |

| Obrero o empleado | 69.2 |

| Trabajador por cuenta propia | 24.2 |

| Patrón o empleador | 6.6 |

| Cantidad de hijos en el hogar | 100 |

| Sin hijos | 13.5 |

| 1 hijo | 21.8 |

| 2 hijos | 29.6 |

| 3 hijos | 18.9 |

| 4 hijos o más | 16.3 |

Fuente:Elaboración propia con base en la información de la EPH.

Resultados obtenidos

En la siguiente sección presentamos los modelos que incorporan una a una las variables seleccionadas. Son dos las razones que nos llevan a presentar varios modelos. La primera es que ello nos permite determinar cuál es el aporte de cada variable en la explicación del comportamiento de la variable dependiente: vivir en unión consensual (tabla 1) y convertir la unión consensual en matrimonio (tabla 2). Si la incorporación de una nueva variable explicativa no modifica la magnitud ni la significación de los coeficientes obtenidos en el modelo que no la contiene, ello quiere decir que dicha variable no brinda explicación adicional al cambio de la variable dependiente. Sin embargo hemos optado por no introducir de manera simultánea el nivel educativo y la ocupación de la mujer y del varón, porque sabemos que están correlacionadas entre ellas. Esto justifica entonces el segundo motivo: cuando se introducen variables independientes que están correlacionadas entre sí, se puede deducir la relación entre éstas y la variable dependiente de los cambios en los coeficientes que corresponden a cada variable en diferentes modelos (véase por ejemplo Davis, 1985).

Tabla 1: Coeficientes de regresión logística (razones de probabilidades odds ratio) que estiman los efectos de las variables independientes sobre la probabilidad de convivir en unión consensual. Total aglomerados, 1995-2003

| variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Año | 1.8*** | 1.19*** | 1.20*** | 1.21*** | 1.21*** | 1.21*** | 1.22*** | 1.21*** | 1.19*** | |

| (Año)2 | 0.99** | 0.99** | 0.99*** | 0.99*** | 0.99** | 0.99** | 0.99** | 0.99** | 0.99** | |

| Tasa de desocupación | 1.01* | 1.01* | 1.02*** | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | ||

| Edad de la mujer | 0.80*** | 0.8*** | 0.80*** | 0.80*** | 0.81*** | 0.86*** | 0.84*** | 0.85*** | 0.84** | 0.83*** |

| (Edad de la mujer)2 | 1.00*** | 1.00*** | 1.00*** | 1.00*** | 1.00*** | 1.00*** | 1.00*** | 1.00*** | 1.00*** | 1.00*** |

| Región (aglomerado GBA) | ||||||||||

| Noroeste | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.94 | |

| Noreste | 1.19*** | 1.19*** | 1.27*** | 1.33*** | 1.17** | 1.22*** | 1.20*** | 1.18** | 1.17*** | |

| Cuyo | 0.56*** | 0.55*** | 0.59*** | 0.63*** | 0.56*** | 0.56*** | 0.58*** | 0.55*** | 0.52*** | |

| Pampeana | 0.81*** | 0.80*** | 0.80*** | 0.81*** | 0.83*** | 0.83*** | 0.84*** | 0.82*** | 0.79*** | |

| Patagonia | 1.07 | 1.05 | 1.10* | 1.16** | 1.11* | 1.12* | 1.11* | 1.12* | 1.08 | |

| Cantidad de Hijos en el hogar ( un hijo) | ||||||||||

| Sin hijos | 1.83*** | 2.22*** | 2.08*** | 2.10*** | 2.07*** | 1.92*** | ||||

| 2 hijos | 0.75*** | 0.66*** | 0.68*** | 0.68*** | 0.68*** | 0.74*** | ||||

| 3 hijos | 0.82*** | 0.63*** | 0.69*** | 0.65*** | 0.69*** | 0.78*** | ||||

| 4 hijos o más | 1.30*** | 0.79*** | 0.91 | 0.83* | 0.90 | 1.13*** | ||||

| Mujer, educación ( primario incompleto) | ||||||||||

| Mujer, secundario incompleto | 0.47*** | 0.46*** | ||||||||

| Mujer, superior incompleto | 0.20*** | 0.19*** | ||||||||

| Mujer, superior completo | 0.12*** | 0.10*** | ||||||||

| Varón, educación (primario incompleto) | ||||||||||

| Varón, secundario incompleto | 0.44*** | 0.46*** | ||||||||

| Varón, superior incompleto | 0.22*** | 0.23*** | ||||||||

| Varón, superior completo | 0.13*** | 0.15*** | ||||||||

| Actividad, mujer (obrera, empleada) | ||||||||||

| Mujer, inactiva | 0.68*** | 0.68*** | ||||||||

| Mujer, desocupada | 1.08 | 0.94 | ||||||||

| Mujer, trabajadora por cuenta propia | 0.89 | 0.95 | ||||||||

| Mujer, patrona o empleadora | 0.80 | 0.96 | ||||||||

| Actividad; varón (obrero, empleada) | ||||||||||

| Varón, inactivo | 1.40** | 1.30** | ||||||||

| Varón, trabajador por cuenta propia | 1.62*** | 1.18** | ||||||||

| Varón, patrón o empleador | 1.37*** | 1.30*** | ||||||||

| Quintil de ingreso per cápita familiar | 0.82 | 0.95 | ||||||||

| (1er quintil) | ||||||||||

| 2 quintil | 0.68*** | |||||||||

| 3 quintil | 0.48*** | |||||||||

| 4 quintil | 0.35*** | |||||||||

| 5 quintil | 0.25*** |

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

Nota:Las cursivas indican la categoría de referencia.

FuenteElaboración propia con base en la información de la EPH.

Tabla 2: Coeficientes de regresión de Poisson (razones de incidencias, irr) que estiman los efectos de las variables independientes sobre el riesgo de convertir la unión consensual en matrimonio. Total aglomerados, 1995-2003

| variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Tasa de desocupación | 0.92*** | 0.92*** | 0.92*** | 0.92*** | 0.92*** | 0.92*** | 0.92*** | 0.92*** | 0.93*** | |

| Edad de la mujer | 1.10** | 1.10** | 1.09** | 1.08** | 1.08** | 1.09** | 1.08** | |||

| (Edad de la mujer)2 | 0.99** | 0.99*** | 0.99** | 0.99** | 0.99** | |||||

| Región (aglomerado GBA) | ||||||||||

| Noroeste | 4.37*** | 4.00*** | 4.21*** | 4.38*** | 4.28*** | 4.15*** | 4.31*** | 4.30*** | 4.35*** | 4.34*** |

| Noreste | 1.66* | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.09 | 1.02 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.06 |

| Cuyo | 1.09 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.67 |

| Pampeana | 2.09*** | 2.81*** | 2.85*** | 2.92*** | 2.88*** | 2.85*** | 2.92*** | 2.94*** | 2.96*** | 2.94*** |

| Patagonia | 5.74*** | 3.88*** | 4.02*** | 4.01*** | 4.03** | 4.03** | 4.05*** | 4.05*** | 4.06*** | 4.14*** |

| Nacimiento e hijos( sin nacimiento, sin hijos cohabitantes) | ||||||||||

| Nacimientos, sin hijos cohabitantes | 0.03*** | 0.03*** | 0.04*** | 0.03**** | 0.03*** | 0.03*** | 0.04*** | 0.04*** | ||

| Sin nacimiento, con hijos cohabitantes | 0.75 | 0.86 | 0.86 | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 0.87 | 0.81 | ||

| Nacimiento, con hijos cohabitantes | 0.23* | 0.26* | 0.27* | 0.22** | 0.24** | 0.24* | 0.28* | 0.26* | ||

| Mujer, educación ( primario incompleto) | ||||||||||

| Mujer, secundario incompleto | 1.56** | 1.58** | ||||||||

| Mujer, superior incompleto | 1.71** | 1.78** | ||||||||

| Mujer, superior completo | 2.21** | 2.36** | ||||||||

| Varón, educación (primario incompleto) | ||||||||||

| Varón, secundario incompleto | 0.94 | 0.92 | ||||||||

| Varón, superior incompleto | 1.40 | 1.33 | ||||||||

| Varón, superior completo | 1.61 | 1.51 | ||||||||

| Actividad, mujer (obrera, empleada) | ||||||||||

| Mujer, inactiva | 1.09 | 1.19 | 1.20 | |||||||

| Mujer, desocupada | 0.53* | 0.56* | 0.55* | |||||||

| Mujer, trabajadora por cuenta propia | 1.17 | 1.21 | 1.40 | |||||||

| Mujer, patrona o empleadora | 0.53* | 0.65 | 0.54 | |||||||

| Actividad; varón (obrero, empleada) | 0.96 | 0.96 | 0.91 | |||||||

| Varón, inactivo | 0.61* | 0.63 | 0.55* | |||||||

| Varón, trabajador por cuenta propia | 0.79* | 0.80 | 0..78 | |||||||

| Varón, patrón o empleador | 1.41 | 1.28 | 1.68 | |||||||

| Quintil de ingreso per cápita familiar | ||||||||||

| (1er quintil) | ||||||||||

| 2 quintil | 1.05 | |||||||||

| 3 quintil | 1.03 | |||||||||

| 4 quintil | 1.28 | |||||||||

| 5 quintil | 1.32 |

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

Nota:Las cursivas indican la categoría de referencia.

Fuente:Elaboración propia con base en la información de la eph.

Convivir en unión consensual entre 1995 y 2003

En la tabla 1 se presentan los coeficientes de regresión logística que estiman los efectos de las variables independientes sobre la probabilidad de convivir en unión consensual.

Periodo y contexto económico

La probabilidad de convivir en unión consensual tiene una relación cuadrática con el año y una relación lineal con la tasa de desocupación. Los efectos de ambas variables son independientes: la probabilidad de cohabitar aumenta con el tiempo y luego se estabiliza; la probabilidad de cohabitar aumenta con la tasa de desocupación. Esta última pierde efecto cuando se controlan las características socioeconómicas de los cónyuges, como el nivel de educación, la condición de actividad y la ocupación.

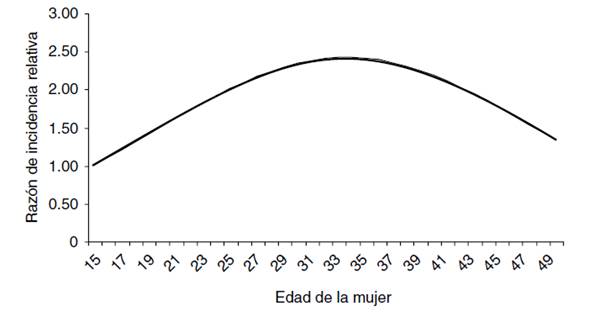

Edad de la mujer

La relación entre la edad de la mujer y la probabilidad de cohabitar también es cuadrática: disminuye con la edad y luego se estabiliza (véase la gráfica 2). Este resultado confirma que la consensualidad es una práctica más frecuente entre los más jóvenes, quienes posiblemente se encuentren transitando la primera unión. Esta relación se mantiene aun cuando se controlan el año calendario, la tasa de desocupación y las características socioeconómicas (los coeficientes muestran leves variaciones).

Región

La EPH sólo permite estudiar el comportamiento de la población que reside en los principales aglomerados urbanos, por lo que no se refleja aquí lo que sucede en las localidades de menor tamaño y en las áreas rurales, donde la cohabitación ha estado más extendida. Los resultados muestran que existen diferencias según el lugar de residencia. Tomando como categoría de referencia el Gran Buenos Aires (GBA) se observa que la probabilidad de vivir en unión consensual es más alta en las ciudades del noreste del país; esta diferencia se mantiene cuando se consideran las características socioeconómicas de los cónyuges. Por el contrario, no se encuentran diferencias significativas entre el GBA y los centros urbanos de la región noroeste. Finalmente, se advierte que la probabilidad es significativamente más baja en los aglomerados de la región pampeana y cuyana; en esta última la probabilidad es casi la mitad de la que se observa en el GBA. En el caso de la Patagonia, los coeficientes (que son superiores al del GBA) se vuelven significativos una vez que se controlan las características socioeconómicas.

Presencia y cantidad de hijos en el hogar

La presencia de hijos y su número tienen un efecto significativo sobre el tipo de unión. Para las parejas sin hijos la probabilidad de cohabitar es dos veces mayor respecto de las que tienen uno; tal probabilidad se va reduciendo a medida que aumenta el número de hijos, aunque vuelve a ser superior entre las parejas que tienen cuatro hijos o más. Este patrón se mantiene cuando se controlan las características ocupacionales. En cambio, el nivel de educación condiciona el efecto del tamaño de la familia sobre la cohabitación: cuando se introduce esta variable el coeficiente de las parejas más fecundas se vuelve inferior al de las parejas con un hijo.

Nivel educativo

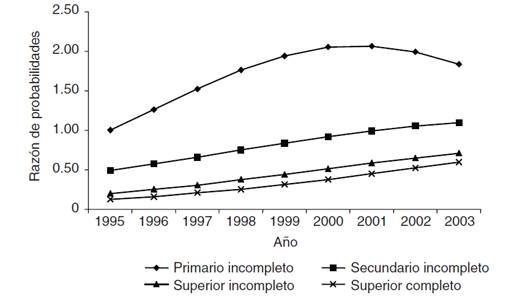

Un mayor nivel educativo disminuye la probabilidad de cohabitar, tanto si se considera el efecto de la educación de la mujer como del varón. Entre los que tienen hasta secundaria incompleta la probabilidad es casi la mitad de los que no concluyeron el nivel primario. Entre los que finalizaron los estudios superiores la probabilidad es menos de 15% de la que presentan los menos instruidos. Si se considera el nivel de educación como un proxy del estrato social de pertenencia se advierte que la cohabitación sigue siendo una práctica más frecuente en los sectores bajos. Sería interesante determinar si tales diferencias se mantienen o no a lo largo del tiempo y si la probabilidad de cohabitar aumenta en todos los niveles de educación aun cuando sus puntos de partida sean distintos.

Para comprobarlo, en la gráfica 3 se representan los efectos del nivel de educación de la mujer año por año expresados en relación con el efecto del nivel “primario incompleto” en 1995, que sirve de categoría de referencia. Esto permite comparar los efectos de los distintos niveles de educación. Asimismo en la tabla 1.2 se presentan los efectos de cada nivel de educación en relación con el efecto de ese mismo nivel en 1995. Eso permite comparar el ritmo de variación del efecto de los niveles de educación entre sí.

* Control por edad, edad2, región y tasa de desocupación.

Gráfica 3: Variación del efecto de la educación de la mujer sobre la probabilidad de cohabitar según el año*

Tabla 1.2: Coeficientes de regresión logística (razones de probabilidades odds ratio) que estiman los efectos de educación de la mujer sobre la probabilidad de convivir en unión consensual según el año calendario. Total aglomerados, 1995-2003*

| Nivel educativo de la mujer | ||||

| Año civil | Hasta primaria incompleta | Hasta secundaria incompleta | Hasta superior incompleto | Superior completo |

| 1995 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

| 1996 | 1.26 | 1.17 | 1.27 | 1.28 |

| 1997 | 1.52 | 1.34 | 1.57 | 1.62 |

| 1998 | 1.76 | 1.52 | 1.90 | 2.02 |

| 1999 | 1.94 | 1.69 | 2.26 | 2.47 |

| 2000 | 2.05 | 1.86 | 2.63 | 2.98 |

| 2001 | 2.06 | 2.01 | 2.99 | 3.54 |

| 2002 | 1.99 | 2.14 | 3.32 | 4.13 |

| 2003 | 1.84 | 2.24 | 3.62 | 4.76 |

* Control por edad, edad2, región y tasa de desocupación.

Los resultados de la gráfica 3 revelan que si bien las mujeres menos instruidas tienen una probabilidad más alta de cohabitar, tal probabilidad aumenta a lo largo del tiempo cualquiera que sea el nivel de educación. Dado que hacia el final del periodo la curva de las mujeres menos instruidas se estabiliza y luego desciende, las diferencias relativas entre los distintos niveles se reducen. La tabla 1.2 muestra un segundo aspecto del fenómeno: el aumento de la consensualidad se registra en todos los niveles de educación, pero el ritmo de incremento es más fuerte en los niveles más altos, que parten de umbrales inferiores. Dichos datos confirman la difusión de esta práctica en diversos sectores sociales, aun cuando siga siendo más frecuente en los bajos.

Condición de actividad y categoría ocupacional de los cónyuges

Volviendo a los resultados de la tabla 1, se observa que el efecto de la participación en el mercado de trabajo varía según se trate de hombres o de mujeres. Las mujeres inactivas tienen una menor probabilidad de cohabitar que las asalariadas, o dicho de otra manera, las que reproducen una división tradicional de roles en la que el hombre es el único proveedor son menos proclives a convivir fuera del matrimonio que las que participan en el trabajo extradoméstico. Por otra parte, no se observan diferencias significativas para las mujeres desocupadas ni en el resto de las categorías ocupacionales (debe recordarse que la categoría “patrón o empleador” representa una ínfima proporción del conjunto de ocupadas). Como contrapartida, cuando el hombre es inactivo, desocupado o trabaja por cuenta propia (más proclive a tener un trabajo precario e inestable) la probabilidad de cohabitar es mayor que cuando el hombre es asalariado; a la inversa, el que es patrón o empleador tiene una probabilidad más baja.

Quintil de ingreso per cápita del hogar

La probabilidad de vivir en unión consensual disminuye a medida que aumenta el nivel de ingreso per cápita del hogar, el cual está asociado al capital educativo y a la modalidad de inserción laboral de sus miembros. Quienes pertenecen al segundo quintil de ingresos tienen casi la mitad de probabilidades de cohabitar que las parejas de ingresos más bajos; la probabilidad es de casi un tercio entre los hogares del tercero y cuarto quintiles, y de una cuarta parte entre los hogares de ingresos más altos.

Convertir la unión consensual en matrimonio entre 1995 y 2003

En la tabla 2 se presentan los coeficientes de regresión de Poisson que estiman los efectos de las variables independientes sobre el riesgo de convertir la unión consensual en matrimonio durante el periodo bajo estudio. Debe recordarse que cuando se analiza la conversión de la unión consensual en matrimonio es posible considerar los factores que intervienen en el momento de realizar la transición, dado que se registran las características observadas durante el tiempo en el que los hogares permanecen en la muestra.

Periodo y contexto económico

No se ha encontrado una relación significativa entre el riesgo de convertir la cohabitación en matrimonio y el año calendario, de ahí que esta última variable haya sido excluida de los modelos. En lo que respecta al contexto económico, se observa que el riesgo de casarse decrece cuando aumenta la tasa de desempleo, por lo que el empeoramiento de las condiciones de vida pudo haber desalentado la legalización de las uniones durante el periodo considerado.

Edad de la mujer

El efecto de la edad de la mujer sobre el riesgo de convertir la unión consensual en matrimonio es curvilineal: es menor entre las mujeres muy jóvenes, se incrementa progresivamente hasta los 35 años y luego disminuye (gráfica 4). En suma, la probabilidad de cohabitar es mayor entre los más jóvenes mientras que el matrimonio después de un periodo de convivencia es más frecuente entre los jóvenes adultos (a partir de los 25 años), edad en la que normalmente se está próximo a concluir los estudios y a alcanzar una cierta estabilidad laboral. El menor riesgo de convertir la cohabitación en matrimonio que se observa después de los 35 años puede atribuirse, en parte, a la existencia de un matrimonio anterior (de alguno o de ambos cónyuges), dada la menor propensión a reincidir después de haber pasado por un matrimonio.

Región

El riesgo de convertir la unión consensual en matrimonio es más alto en las regiones donde la probabilidad de cohabitar es más baja (región pampeana) y en los centros urbanos de la región noroeste. En ambas los coeficientes superan de 3 a 4 veces el que se observa en el Gran Buenos Aires. La Patagonia obtiene también un coeficiente más elevado al del GBA, aun después de controlar el perfil sociodemográfico de la población unida en pareja. Las restantes regiones no muestran diferencias significativas.

Nacimiento de un hijo

Para evaluar el papel que cumple el nacimiento de un hijo en la transición de la cohabitación al matrimonio hemos considerado la ocurrencia de un nacimiento y la presencia de hijos cohabitantes. Los resultados indican que para las parejas que han tenido un nacimiento es más bajo el riesgo de abandonar la cohabitación por un matrimonio que para las parejas que conviven sin hijos. Ello sugiere que la transición al matrimonio es más frecuente antes de ampliar la familia y menos en el periodo próximo al nacimiento de un hijo.

Nivel educativo

Hemos constatado que la probabilidad de cohabitar disminuye a medida que aumenta el nivel de instrucción, tanto cuando se considera el nivel de educación de la mujer como el del hombre. A la educación le corresponde también un papel importante en la conversión de la unión consensual en matrimonio. La legalización de la unión es el camino más frecuente para las mujeres que concluyeron al menos el nivel primario en comparación con las mujeres que no lo completaron; el haber concluido el nivel superior duplica las probabilidades. Ello sugiere que la cohabitación como preludio al matrimonio es más frecuente entre las mujeres más escolarizadas. Por el contrario, el nivel de educación del varón no parece tener un efecto significativo.

Condición de actividad y categoría ocupacional

La transición hacia el matrimonio está asociada con las características económicas de los cónyuges, tanto de los hombres como de las mujeres. El riesgo de casarse es más bajo cuando la mujer o el varón se encuentran desempleados (el coeficiente es casi la mitad del que presentan los asalariados), sea por la incertidumbre hacia el futuro o por las condiciones de privación en el presente. Esta relación se mantiene cuando se controlan los demás factores, salvo en el caso de los hombres, que desaparece con el nivel de educación.

A modo de síntesis

Los resultados que hemos presentando en este trabajo aportan nuevas evidencias sobre las formas en que se manifestó el fenómeno de la cohabitación en los principales centros urbanos de Argentina entre 1995 y 2003.

En primer lugar hemos constatado que la cohabitación es más frecuente entre los jóvenes, para quienes este tipo de unión ha sido posiblemente la vía de entrada en la primera unión. La probabilidad de cohabitar es más elevada entre las parejas con menor nivel de instrucción formal, entre aquéllas en las que el hombre encuentra mayores obstáculos para insertarse laboralmente de manera formal y estable, entre las parejas sin hijos y entre las parejas más fecundas, aunque este último efecto estaría asociado al estrato social, dado que como vimos, la relación se modifica cuando se controla el nivel de educación. Asimismo se observa que si bien la cohabitación sigue siendo más frecuente entre los hombres y mujeres con menor educación formal, la probabilidad de cohabitar no sólo ha aumentado en todos los sectores sociales, sino que su ritmo de crecimiento ha sido más alto entre quienes tienen más años de escolaridad. En lo que respecta a las diferencias regionales, la cohabitación es más frecuente en los aglomerados urbanos de las regiones noreste y Patagonia; la diferencia persiste aun controlando las características socioeconómicas de los cónyuges.

En la segunda parte del análisis nos propusimos abordar los “destinos” que pueden seguir las uniones consensuales, entre los que se encuentra la conversión al matrimonio. Los resultados muestran que el riesgo de casarse es más alto entre los jóvenes adultos y entre las parejas en que la mujer tiene mayor capital educativo, para quienes la cohabitación representa una experiencia que conduce al matrimonio antes que un sustituto del mismo. Hemos constatado también que el riesgo de casarse disminuye cuando el contexto económico empeora (medido por el aumento de la tasa de desempleo) y cuando los miembros de la pareja se encuentran desempleados, por lo que este tipo de unión puede haber estado favorecido también por las condiciones de privación e incertidumbre que caracterizan el periodo bajo estudio.

Otro de los hallazgos es que el nacimiento de un hijo no sólo no incrementa el riesgo de transformar la cohabitación del matrimonio, sino que lo disminuye, fenómeno que en el contexto de América Latina ha sido definido como “unión libre” (unión consensual que se prolonga como tal tras la llegada de los hijos). Este hecho lleva a varias interpretaciones: a) que el embarazo y el nacimiento no son compatibles, instrumentalmente, con el pasaje por el registro civil y, simbólicamente, con la ceremonia religiosa; b) que la espera y llegada de un hijo pueden llevarse adelante sin recurrir a su legitimación por medio del matrimonio. En relación con esto último, no debe olvidarse que desde mediados de los años ochenta no existe distinción jurídica entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, por lo que el matrimonio deja de ser un imperativo como forma de legitimación del niño.

En conclusión, la cohabitación adquiere un significado ambiguo si no se le vincula con el contexto donde se adopta. Los resultados de este trabajo confirman que la cohabitación es un fenómeno cada vez más frecuente aunque heterogéneo, lo que impide dar cuenta de él mediante un único marco explicativo. Su crecimiento representa una diversificación de las trayectorias nupciales y de las formas de vida en familia, hecho que involucra a todos los estratos sociales en distintos hábitats geográficos. Nuestra comprensión dependerá en gran medida de la disponibilidad de fuentes de datos apropiadas que permitan identificar los factores que determinan sus trayectorias.

nova página do texto(beta)

nova página do texto(beta)