INTRODUCCIÓN

La frase que titula este trabajo pertenece al cacique Pedro Melinao. La plasmó su hijo, Ramón Luis, en el sumario que instrumentó y resolvió el litigio que sostuvieron entre 1859 y 1863 con el vecino, propietario y juez de paz Juan Esteban Trejo, con respecto al paraje La Barrancosa en Bragado, en el sector oeste de la frontera de la provincia de Buenos Aires con los territorios indígenas de las Pampas y Norpatagonia. La pertinencia de esta frase es que alude, simultáneamente, a dos hechos clave del problema que trataremos a continuación: por un lado, nos habla de los efectos de la formación de un mercado de tierras en las llanuras pampeanas -y en contraparte, de la escasez de tierras-; por el otro, y de modo más indirecto, sugiere la iniciativa que tuvo este cacique para intervenir en él, en virtud de las demandas de sus seguidores.

Al menos tres factores caracterizaron la segunda mitad del siglo XIX en las Pampas y Norpatagonia, mutuamente relacionados y que difícilmente pueden explicarse por separado: la organización y consolidación del Estado argentino, la desarticulación de las fronteras y expropiación de los territorios indígenas, y la formación y el despliegue de un mercado de tierras. Aquí, tal como introduce la frase de Melinao, nos proponemos analizar las características que adquirió la política indígena en ese novedoso contexto. Específicamente la de aquellas poblaciones nominadas por el Estado como “indios amigos” y en lo que respecta al acceso a la propiedad de la tierra. Con base en las investigaciones que se han venido generado sobre este problema de estudio (Barbuto, 2014; De Jong, 2015; Fischman y Hernández, 1990; Lanteri, Ratto, De Jong y Pedrotta, 2011; Lanteri y Pedrotta, 2018; Literas, 2015, 2016, 2018; Literas y Barbuto, 2015; Martinelli, 2017; Pérez Clavero, 2019a, 2019b), nuestra hipótesis de trabajo es que las iniciativas vinculadas a la negociación política por la tierra fueron parte de la agencia indígena en la segunda mitad del siglo XIX y específicamente de las prácticas asociadas a la resistencia, donde los caciques pusieron en juego capitales sociales, culturales y políticos generados en la experiencia diplomática fronteriza previa, en virtud de las demandas de sus seguidores.

Dicho de otro modo, la pregunta inicial de nuestra aproximación alude a la formulada en un trabajo ya clásico sobre liderazgo político en las Pampas y Norpatagonia: ¿cuáles fueron las acciones elaboradas por grupos y líderes indígenas para garantizar su reproducción biológica y social amenazada? (Villar y Jiménez, 2011), en este caso en el contexto de organización estatal, formación del mercado de tierras y desarticulación del espacio fronterizo. Más específicamente, el abordaje de las diferentes experiencias de “indios amigos” asociadas a la propiedad de la tierra prestará especial atención al papel que desempeñaron los líderes políticos de estos grupos (caciques y capitanejos) en la negociación, obtención y gestión de la tierra; qué recursos y capitales emplearon y pusieron en juego para hacerlo; qué tipos de acción colectiva habilitaron, y, en definitiva, si puede hablarse de una reformulación del liderazgo y la resistencia indígena ante la construcción y el despliegue de un mercado de tierras en la provincia de Buenos Aires. Se pretende así contribuir a las reflexiones y los debates en torno a las representaciones y prácticas indígenas sobre la tierra y sobre cómo se forjó y reprodujo el liderazgo indígena en el marco de los conflictos, las relaciones de fuerza y los márgenes de actuación de la segunda mitad del siglo XIX.

Para analizar la formación y el funcionamiento del mercado de tierras en las Pampas y Norpatagonia, y la participación en él de las poblaciones de “indios amigos”, se emplearán los conceptos de campo y capital (Bourdieu, 1990, 2007, 2017). Estos conceptos aluden a un sistema de relaciones de concurrencia, competencia y conflicto -relaciones de fuerza- entre grupos situados en posiciones diferentes en virtud de las distribuciones de recursos, que luchan de modo más o menos desigual por el monopolio de algo que está en juego; en nuestro caso los derechos de propiedad sobre la tierra. Eso que está en el eje de la lucha en un campo es una especie particular de capital que es aquello que “vale” porque es el fundamento del poder y de autoridad, que puede ser reconvertido en otras especies de capital (Wacquant, 2012) y que por esta razón es “objeto e instrumento de lucha” (Bourdieu, 2013, p. 369).1 A su vez, a la hora de analizar la intervención de los caciques en este campo será clave identificar qué capitales pusieron en juego, cómo y con qué resultados.

En cuanto al repertorio de acciones (Tilly, 1987, 1989), inicialmente identificaremos las asociadas al reclamo de la mejora de las condiciones de vida indígena -en demanda de cambiar o conservar un determinado tipo de relación entre actores sociales- en el contexto de la privatización de la tierra. En seguida, se pondrá el foco en las interacciones colectivas y en el conjunto de personas conectadas por ellas a partir de compartir un mismo interés. Es decir, los reclamos en tanto acción colectiva se construyeron sobre lazos “informales” y redes sociopolíticas preexistentes. Finalmente, se avanzará en la reconstrucción de las formas que adquirieron estas interacciones -el repertorio de acciones a través de los cuales se visibilizaron los reclamos- y en explorar cómo pudieron ser aprendidas, negociadas y cambiadas entre las poblaciones de “indios amigos”.

LOS “INDIOS AMIGOS” Y EL LIDERAZGO POLÍTICO

La política -y más específicamente la diplomacia- fue una dimensión clave de las relaciones interétnicas en las fronteras de las Pampas y Norpatagonia a lo largo del siglo XIX (De Jong, 2016; Levaggi, 2000). El Negocio Pacífico de Indios fue producto de ella, en tanto trama de vínculos que enlazó a diferentes líderes y segmentos indígenas con el gobierno de Buenos Aires mediante heterogéneos acuerdos políticos (Bechis, 2008b). Su origen data de la gobernación de Juan Manuel de Rosas (1829-1852) (Cutrera, 2014; Ratto, 2003) pero trascendió los cambios y las coyunturas políticas posteriores, extendiéndose, aunque con otras características, a la segunda mitad del siglo XIX (De Jong, 2008), hasta las vísperas de las campañas de ocupación militar denominadas Conquista del Desierto (1879-1885).

A pesar de reconocer antecedentes en el periodo colonial (Nacuzzi, 2014), la categoría de “indio amigo” se inscribió en esta trama de relaciones políticas y diplomáticas en alusión, desde la perspectiva y nominación estatal, a las poblaciones indígenas con las que se tenían acuerdos políticos y por esta razón se habían asentado en las fronteras, en el entorno de fortines y poblados, prestando servicio de armas en piquetes y cuerpos específicos a cambio de raciones y de sueldos. A partir de la década de 1830 diversos segmentos indígenas de “tierra adentro” negociaron a través de sus líderes con funcionarios y agentes del Estado la inserción en los espacios de frontera. Este fue el caso, por ejemplo, de quienes siguieron a Caneullan y Guayquil en Cruz de Guerra, a Llanquelén en Federación, a Catriel y Cachul en Azul y Tapalqué y a Coñuepan, Collinao, Melinao y Raylef primero en Bahía Blanca, después en Azul y finalmente en La Barrancosa. Desde fines de la década de 1850 -y especialmente a lo largo de la década siguiente- nuevos grupos se insertaron de modo más o menos permanente en esta trama de vínculos diplomáticos a través de Yanquetruz, Chingoleo, Sinchel y Chagallo Chico en Carmen de Patagones, Ancalao, Guayquil, Cañumil y Naupichú en Bahía Blanca, o Coliqueo, Raninqueo y Tripailaf en Nueve de Julio y La Verde, entre otros varios.

El espacio social y político indígena en el que operaron estas dinámicas fue definido hace unas décadas por Martha Bechis (2010b) por la sucesión de segmentos “con recursos para la guerra y para la paz, así como para la fusión y fisión” (p. 117) y la inexistencia de una organización estatal o cualquier otro tipo de institución política que garantizara la cohesión y el control de la población a través de una relación de poder (Bechis, 2010a). Es decir, estaba conformado por la sucesión de unidades relativamente autónomas en términos políticos, vinculadas entre sí por relaciones de competencia y de acuerdo que se apoyaban esencialmente en la extensión y el mantenimiento de lazos de parentesco. Posteriormente, Daniel Villar empleó el concepto “estructura rizomática horizontalizada” (Villar y Jiménez, 2011) precisamente para dar cuenta de esta multipolaridad política, la disputa por una hegemonía inalcanzable, la incapacidad de fraguar un único centro de poder troncal y la simétrica inestabilidad de equilibrios de poder entre protagonistas desprovistos de los medios necesarios para neutralizar a los restantes.

En virtud de estas características, el liderazgo político se basó y requirió del consenso y del parlamento como modo de tomar decisiones, mediante el valor de la oratoria, la negociación y la persuasión (Bechis, 2008a; De Jong, 2014). En otras palabras, el consenso fue ineludible para conservar la cohesión de un espacio social y político heterogéneo y escasamente diferenciado, donde el control del comportamiento de los seguidores era escaso (Literas y Barbuto, 2018). El Negocio Pacífico de Indios incidió en estas formas de liderazgo. El asentamiento en las fronteras y la inserción en la administración militar estatal hicieron que las relaciones que los caciques generasen y gestionaran con funcionarios y vecinos fueran de significativa importancia para los diferentes aspectos de la vida cotidiana de los “indios amigos” (Ratto, 2005), que incluían desde la negociación de salarios, raciones y condiciones de servicio de armas, hasta la resolución de conflictos con respecto al parentesco o la producción y apropiación de bienes de subsistencia, sin olvidar, claro está, el acceso y uso de la tierra. A su vez, estos caciques continuaron siendo eslabones de las redes de alianzas políticas y parentales del espacio pampeano y norpatagónico que trascendieron ampliamente las circunscripciones de “tierra adentro”, las fronteras y la campaña bonaerense (De Jong, 2008). En consecuencia, estos caciques “amigos” tuvieron durante décadas un papel político y diplomático más que relevante.

Sin embargo, la organización del Estado argentino, las transformaciones operadas en los espacios de frontera, así como la paulatina expropiación de los territorios indígenas en simultáneo a la formación y el despliegue de un mercado de tierras pusieron en juego el liderazgo de los caciques de “indios amigos” y es muy probable que tensionaran el vínculo entre líderes y seguidores. De hecho, y tal como se verá a continuación, los intereses y las negociaciones de un cacique con respecto a la tierra estuvieron en directa relación con las demandas de sus seguidores, así como con los intereses y las negociaciones del resto de caciques y grupos indígenas.

TIERRA Y MERCADO

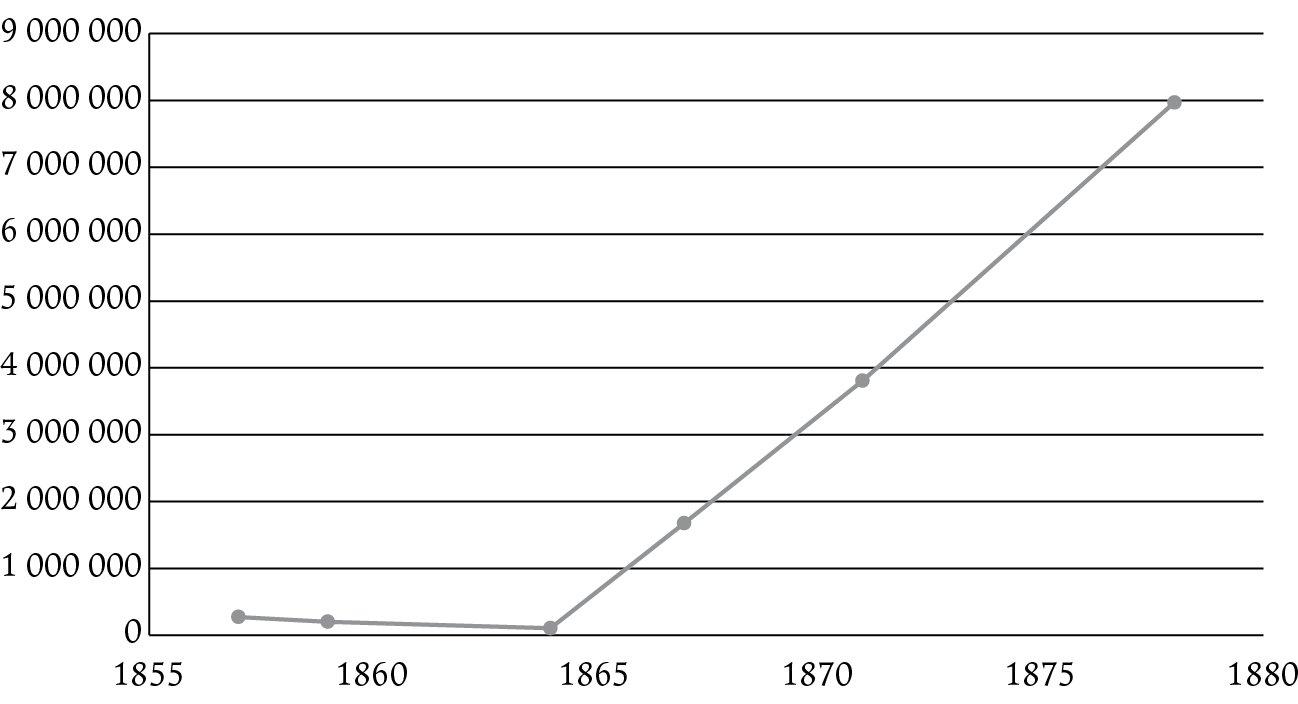

Desde finales de la década de 1850 y a lo largo de las dos décadas siguientes, primero el estado de Buenos Aires y después el de la república Argentina estableció numerosos instrumentos jurídicos procurando garantizar la apropiación privada de la tierra (Valencia, 2005). Las leyes de arrendamiento y venta de 1857 y 18592 fueron el inicio de una batería de regulaciones destinadas a transferir a manos privadas millones de hectáreas -renovadas por las leyes de 1864 y 1867- no sólo en los territorios ocupados por el Estado, sino en “tierra adentro”, al exterior de la frontera -por ejemplo mediante las leyes de 1871 y 1878-. De este modo, el Estado se arrogó el dominio y la soberanía sobre un espacio en disputa con poblaciones indígenas que conservaban autonomía política y económica. Como resultado de ello, para la década de 1870 ya habían pasado a manos particulares más de un cuarto del territorio estatal, con altos índices de acaparamiento y concentración (véase gráfica 1).

Fuente: elaboración propia con base en Valencia (2005) y Banzato (2013)

Gráfica 1 Apropiación privada de la tierra antes de la Conquista del Desierto: número de hectáreas según la ley de tierras (1857-1878)

La Conquista del Desierto dirigida por Julio Argentino Roca -quien poco después de las primeras campañas fue electo presidente de la república en 1880- fue un punto de inflexión en términos de relaciones interétnicas en el área pampeana y norpatagónica. Además de una imponderable cantidad de muertes a manos de las fuerzas militares del Estado argentino, así como del aprisionamiento, confinamiento y traslado forzoso de miles de habitantes,3 la Conquista supuso una nueva etapa en la apropiación de territorios indígenas y su incorporación al mercado de tierras en formación. De hecho, estas campañas se financiaron a través de un empréstito de guerra internacional, garantizando su pago a través de las tierras “que se conquisten”.4 En simultáneo a las incursiones militares, el gobierno promocionó la colonización oficial, la venta de tierras mediante leyes de premios militares5 y la ratificación de derechos de los ocupantes antiguos (Ruffini, 2003a). Sólo en los primeros años de la Conquista unas 20 000 000 de hectáreas fueron puestas a la venta y adquiridas en unidades superiores a las 100 000 e incluso 200 000 hectáreas (Hora, 2005).

Como muestra claramente el caso argentino, la formación del mercado de tierra fue simultánea a la construcción estatal. Desde la perspectiva de la teoría de campo, que en última instancia garantiza el “valor” de lo que está en juego, es el Estado el productor de la clasificación oficial mediante nominaciones desvinculadas de la relatividad inherente de la concurrencia de los diferentes puntos de vista (Bourdieu, 2000b). En nuestro caso, es la clasificación que considera como tierra “pública” al territorio “tierra adentro” y, seguido, la producción y distribución de los títulos de propiedad sobre ella: el Estado nomina y consagra quién es “propietario”. Considerar el mercado como un campo es un recurso heurístico para poner el foco precisamente en los mecanismos que intervinieron en esta apropiación privada. Que exista un mercado de tierras significa que estas son objeto de competencia regulada a través del “derecho” de propiedad. En el interior de este campo se produce y ejerce una autoridad que consiste en ser “propietario”, un modo de violencia simbólica cuyo monopolio pertenece a un Estado que puede ejercer la fuerza física para hacerlo efectivo (Bourdieu 2000a).6 El Estado zanja así con un veredicto solemne y desde una autoridad socialmente reconocida, el conflicto entre particulares mediante el ejercicio del monopolio del poder simbólico.7 Nos referimos a cómo las controversias entre intereses se transforman en intercambios reglados de argumentos jurídicos de sujetos “iguales ante la ley”, a través de un personal especializado -ministros, jueces de paz, topógrafos, agrimensores, apoderados, escribanos, etc.- e “independiente”, que se resuelven mediante formas codificadas “imparciales” apoyadas en reglas formales y lógicamente coherentes de una doctrina jurídica (Bourdieu, 2000a). La sucesión de ficciones que operan en este proceso es una prueba clara de que este campo, tal como se verá, no es posible pensarlo desvinculado del conjunto de relaciones de poder.

LAS DONACIONES A “INDIOS AMIGOS”

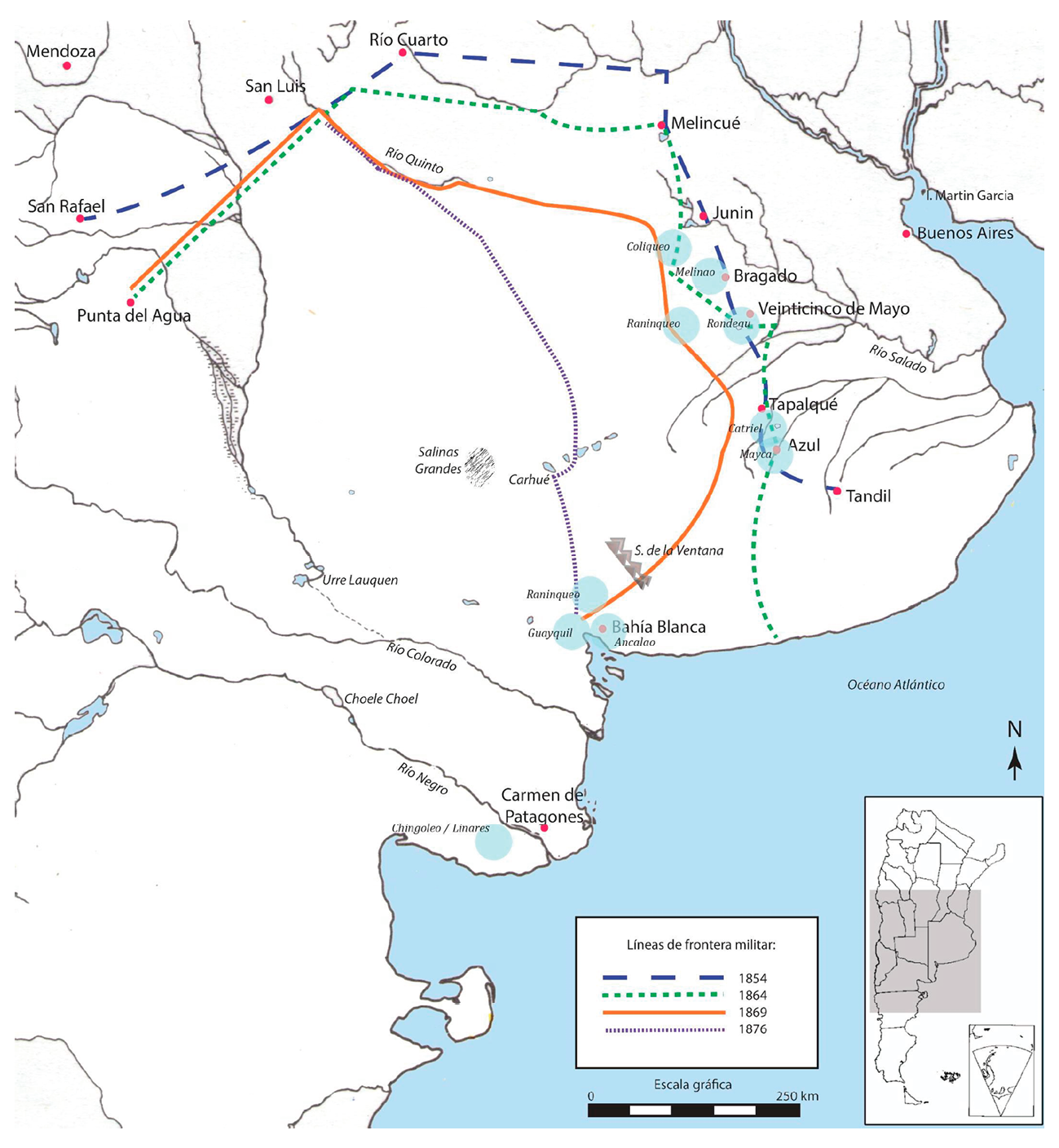

Muchas de las iniciativas indígenas vinculadas al acceso a la propiedad en el marco de la formación del mercado de tierras en Buenos Aires tuvieron su origen en leyes de donaciones del gobierno (véase mapa 1). Esto no significa que hayan tenido similares orígenes, tampoco que hayan intervenido iguales factores y procesos ni menos aún derivado en los mismos resultados (Barbuto, 2014; Lanteri, Ratto, De Jong y Pedrotta, 2011; Literas y Barbuto, 2015). Del mismo modo, las investigaciones que se han venido haciendo al respecto muestran que la población indígena no fue sujeto pasivo de un derecho sobre el que no tuvieron margen de incidencia (Fischman y Hernández 1990; Literas, 2015, 2016, 2018; Martinelli, 2017; Pérez Clavero, 2019a). Muy al contrario, si existe algo en común en estas experiencias fue la decisiva exigencia indígena de obtener tierras en el contexto de creación de un mercado de tierras y que las leyes de donación fueron resultado de las demandas y negociaciones de la política indígena. Apoya esta afirmación el hecho de que representaron una cierta singularidad en comparación con otras experiencias indígenas contemporáneas en otros puntos del Estado argentino.

Fuente: Literas y Barbuto (2015) .

Mapa 1 Iniciativas indígenas de acceso a la propiedad de la tierra en las fronteras de las Pampas y Norpatagonia antes de la Conquista

Las donaciones fueron colectivas, encapsuladas en la fórmula de “al cacique y su tribu” (De Jong, 2015), omitiéndose precisiones en torno a su distribución, escrituración y tributación -aunque prohibiendo su enajenación antes de los diez años-. La razón que motivó y fundamentó estas iniciativas fue la contraprestación por el servicio de armas de estos grupos (Hux, 2007), en un contexto donde el Estado enfrentaba numerosos y diferentes conflictos. A efectos de mostrar esta heterogeneidad de algo que a priori podría considerarse dotado de las mismas características, presentaremos en términos comparativos las donaciones de tierra a las tribus de Melinao (1863) y de Rondeau (1867).

La donación a la tribu de Melinao en el paraje La Barrancosa (partido de Bragado) fue la primera del ámbito rural8 y, como veremos, sentó precedente en varios rasgos de esta política. En función de las redes de relaciones que atravesaban a los diferentes grupos de “indios amigos” es muy probable que al igual que en otros aspectos, el repertorio de acciones aquí desplegadas circulara y fuera aprendido por otros. El origen de esta donación alude a la disputa de derechos de propiedad con el juez de paz local, Juan Esteban Trejo, que generó un extenso sumario que permite reconstruir los actores, recursos y mecanismos que intervinieron en dicha experiencia.9

La Barrancosa era habitada por la tribu de Melinao desde la década de 1840, pero como parte de la amplia área de los Campos de Pacheco había sido expropiada, fraccionada y dada en arrendamiento a quienes demostraran ocupación efectiva o que estuvieran baldías, en el marco de las leyes de arrendamiento y venta de fines de la década de 1850. En ese contexto -más específicamente en el año 1859-, con el argumento de ser “poblador antiguo”, Trejo solicitó la adjudicación de una fracción de dos leguas cuadradas, incluyendo La Barrancosa, a través de la polémica mensura de un reconocido agrimensor de las fronteras.

El cacique Melinao protestó contra el pedido de Trejo -y la mensura que avaló su solicitud- ante las más altas esferas del gobierno provincial, dando puntapié al litigio por La Barrancosa. Para ello recurrió a su hijo Ramón Luis. Hijo del cacique y de Victoria Coñequir, había servido en el piquete de la tribu como alférez (1858), después en calidad de teniente (1858-1863) y finalmente fue quien sucedió a su padre al mando de la tribu tras la muerte de este, con el rango de ayudante mayor de Línea (1863-1866). Al igual que otros hijos de caciques “amigos”, Ramón Luis Melinao fue incorporado a las jerarquías del Ejército de Línea e incluso a la Plana Mayor y asistió a su padre como escribiente, secretario y lenguaraz, gracias a la apropiación y ejercicio de capitales y recursos asociados al mundo criollo. A través de su pluma y la gestión de un apoderado judicial no indígena, Melinao se presentó en calidad de “cacique mayor de la tribu Araucana”10 en representación de “la tribu de mi mando”,11 en un pleito donde intervinieron el presidente de la república, los ministros de Gobierno y de Guerra, el gobernador y el fiscal de Buenos Aires, así como el comandante de la frontera. Tanto el cacique como el juez de paz apelaron a elementos que desde el marco jurídico vigente conllevaban derechos sobre la tierra: población efectiva y explotación agrícola-ganadera. Esto lo hicieron, en ambos casos, de la mano de otro elemento de significativo valor simbólico y político en la frontera: las prestaciones militares en órbita estatal.

El expediente fue acompañado de un único plano donde se relevaron los campos de Pacheco y un minucioso informe que registró poblaciones, fortines, caminos, lagunas, ríos y médanos, así como los intereses de labranza y pastoreo de los vecinos, mientras se medía y amojonaba el área.12 Lo llamativo, empero, fue que el agrimensor nunca hizo referencia a Melinao ni a la tribu y la ubicó en los márgenes del terreno en disputa -prueba decisiva para apoyar la solicitud de Trejo-. Como era de esperar, el cacique protestó contra esta mensura, y tras un largo litigio, en 1863 el gobernador dio la razón a Melinao y donó a él “y su tribu” La Barrancosa, afirmando que eran sus legítimos pobladores.

Esta fue la primera de las donaciones que el gobierno otorgó a las tribus de “indios amigos” en las fronteras de Buenos Aires y tal como se adelantó permite identificar capitales sociales, políticos y simbólicos -los instrumentos y recursos que hicieron a la agencia de los líderes indígenas en jurisdicción estatal- que se replicarán en las experiencias posteriores. En este caso, cabe mencionar la importancia que adquirieron las conexiones políticas de los caciques con los funcionarios estatales y específicamente con los relativos a la frontera, el valor simbólico de las prestaciones militares y la ocupación de la tierra, así como el conocimiento y el uso de los instrumentos jurídicos que regulaban el acceso a la propiedad y la resolución de conflictos en torno a ella.

Pocos años después, a escasos kilómetros de La Barrancosa, el gobierno donó tierras a otro grupo indígena asentado en las fronteras: la tribu de Rondeau. No obstante, más allá de la cercanía temporal y espacial, de aludir también a un grupo de “indios amigos”, de ponerse en juego similares capitales y recursos e incluso de hacerse mediante la misma modalidad (la donación “al cacique y su tribu”), su origen fue muy diferente.

El punto de partida de la donación fue la concesión que el gobierno de Buenos Aires había hecho a José Valdebenito, militar que ejerció de Encargado de los Indios en Veinticinco de Mayo. Al morir Valdebenito en 1859 -mismo año en que en el marco de las recientes leyes de arrendamiento Trejo había intentado adjudicarse La Barrancosa- le siguió la mensura, subdivisión y arrendamiento de una lonja pública de 34 leguas -unas 80 000 ha- denominada Campos de Ford y Baudrix -en el mismo contexto que sucedió la parcelación y adjudicación de los Campos de Pacheco-. Esta fracción se extendía desde el pueblo de Veinticinco de Mayo al suroeste, incluyendo el paraje donde la tribu se había asentado hacia la década de 1830: Cruz de Guerra.13 Entre los beneficiarios de la operación fueron incluidos “los descendientes” o “herederos” de Valdebenito14 y se hizo de acuerdo con la posición de sus ocupaciones -como también había sucedido en Bragado-. Estos beneficiarios eran los caciques Martín, Francisco y Manuel Rondeau, emparentados con Valdebenito a través del matrimonio de este con una hermana de nombre Felipa Rondeau. Fue en virtud de este vínculo que los Rondeau exigieron rápidamente la concesión.

Sin embargo, del mismo modo que sucedió con Melinao y su gente, la mensura había exceptuado a los sucesores de Valdebenito, y en 1860 el gobierno porteño había otorgado esa fracción a un vecino de nombre Manuel Ghiraldo. Ante la insistencia de los caciques de hacer efectiva la adjudicación, la concesión se reubicó en un paraje aledaño, ocupado por el propio Martín Rondeau, con una extensión de tres leguas -unas 7 000 ha-, la más extensa de los Campos de Ford y Baudrix. Al igual que lo acontecido poco antes en la tribu de Melinao, el reclamo indígena tuvo eco en las cámaras parlamentarias provinciales que avalaron al gobierno para que hiciera efectiva.15 Siguiendo el modelo de adjudicación previo a la tribu de Melinao y tabmién a la de Ignacio Coliqueo (1866), por ley otorgaron a Francisco, Martín y Manuel “y su tribu” el territorio “que solicitan en el lugar que están poblados”.16

En este caso, y a diferencia de la experiencia de Melinao, la donación muestra cómo los hermanos Rondeau emplearon alternativamente, y en función de las controversias y recursos legales, diferentes medios jurídicos para acceder a la propiedad de la tierra en el contexto de formación de mercado de tierras en el oeste de la frontera bonaerense: inicialmente en calidad de parientes de Valdebenito y en arrendamiento -primer paso que establecía la ley para comprar la propiedad- y posteriormente como donación a tribu “amiga”.

Una experiencia posterior que confirma esta capacidad política indígena para movilizar demandas en el mercado de tierras, fue la segunda donación obtenida por la tribu de Rondeau en el vecino partido de Bolívar (1881). El apoderado legal de la tribu solicitó ante el escribano mayor del gobierno completar la extensión originalmente donada y que no había podido hacerse efectiva por falta de tierras en Veinticinco de Mayo. Más de una década después “reclamaban que les entregase un terreno en la forma que se aproximase más al cuadrado, porque de otro modo no se conformarían y elevarían su reclamo ante quien correspondiese”.17 La solicitud fue aprobada por el gobierno, la tierra fue mensurada con el visto bueno del juzgado de paz y del Departamento de Ingenieros y concedida en propiedad a la tribu.

Las donaciones a las tribus de Melinao y Rondeau sugieren varias observaciones. La primera alude a cómo los caciques “amigos” volcaron en las disputas en torno a la propiedad de la tierra los capitales generados en su experiencia y trayectoria política y diplomática en la frontera. El habitus es el conocimiento de las leyes del juego y de lo que está en juego en un campo determinado, una suerte de “oficio” o conocimiento práctico a través de disposiciones e intereses adquiridos por la experiencia, las condiciones de existencia y los condicionamientos sociales propios de una trayectoria individual y/o colectiva (Bourdieu 1990, 2000b). En cuanto al mercado de tierras, los casos de Rondeau y Melinao muestran una clara apropiación y ejercicio de recursos que habilitaron para jugar en su favor el cuerpo jerarquizado de normas que ponía en práctica procedimientos codificados de resolución de conflictos en torno a la propiedad, el acceso y el uso de la tierra.

La segunda observación refiere a los recursos empleados en la negociación. Ninguna de Ambas experiencias hubiese sido posible si los caciques no hubieran dispuesto de capital social, entendido como el conjunto de recursos ligados a la posesión de una red durable de relaciones y obligaciones de mutua familiaridad y reconocimiento que pueden movilizarse en virtud de procurar beneficios materiales y simbólicos (Bourdieu, 2007; Bourdieu y Wacquant, 2012).18 Un agente, en efecto, tiene mayor volumen de capital social en la medida que pueda extender su red de vínculos. Aquí hay que mencionar en primer lugar los recursos basados en la pertenencia a un grupo. La “tribu amiga”, desde esta perspectiva, puede pensarse como una modalidad institucionalizada de capital social que el cacique representó y puso en juego. Es decir, él ejerció el poder acumulado en nombre del grupo aunque el mecanismo y el propósito de esta delegación, como sabemos, debía ser consensuada entre los capitanejos. En segundo lugar, hay que indicar que la pertenencia a una “tribu amiga” no agotó el capital social de los líderes. Las dinámicas y relaciones interétnicas de los espacios fronterizos y especialmente la diplomacia generaron vínculos entre los caciques y un amplio conjunto de funcionarios y vecinos de la sociedad criolla con sus respectivos capitales políticos, sociales y culturales: ministros de Guerra y de Gobierno, comandantes de frontera, oficiales de diferente rango del Ejército de Línea y la Guardia Nacional, hacendados, comerciantes y proveedores de bienes de uso y consumo, jueces de paz, alcaldes de cuartel y tenientes de alcalde, entre otros.19 En el transcurso de las negociaciones, de manera más o menos voluntaria, estos agentes en muchas ocasiones bregaron en favor de los intereses indígenas. En el caso de Melinao, altos funcionarios del gobierno provincial y el comandante de la frontera lo hicieron decididamente para que el litigio se revolviera en favor de la tribu en virtud de los intereses políticos y militares del Estado en las fronteras. En el caso de Rondeau, el mismo origen de la donación radicó en el estrecho vínculo entre los caciques y el antiguo Encargado de Indios. La consideración de estas redes de relaciones sugiere que la posición de los grupos en el mercado de tierras dependió en gran medida de sus vínculos sociales y políticos.

La tercera observación refiere a otro tipo de capital relevante a la hora de examinar el liderazgo asociado a la tierra: el capital cultural, consistente en las competencias incorporadas mediante un periodo de enseñanza y aprendizaje y que, en consecuencia, requieren la inversión de tiempo (Bourdieu, 2000a).20 En las fronteras saber leer o escribir en un contexto de altas tasas de analfabetismo, por ejemplo, fue sin dudas una fuente de beneficios. Más aún conocer y poner en juego los códigos de comunicación diplomática y de ahí la función clave de los intermediarios político-culturales (Barbuto, 2016). Aquí debemos mencionar a los lenguaraces y escribientes que intervinieron en las negociaciones y que, en ambos casos, pertenecieron originalmente al universo indígena: Ramón Luis Melinao y Mariano Rondeau, por ejemplo. Ambos fueron hijos de caciques, incorporados a la administración militar fronteriza y alfabetizados en la sociedad criolla, un rasgo común a otras “tribus amigas” como la de Coliqueo, Ramón Tripailaf o Francisco Ancalao, por ejemplo.

Otro elemento importante del capital cultural fue el conocimiento de los recursos jurídicos y los procedimientos burocráticos en todo lo relativo al acceso y uso de la tierra encarnado en las solicitudes de donación, arrendamiento o compra de tierras, la escrituración y mensura de la propiedad, la gestión de instrumentos legales para la cría y comercialización legal del ganado (boletos de señales de marca de ganado y guías de campaña), etc. En este caso es preciso tener en cuenta el conocimiento que los propios caciques, y también capitanejos y hombres de lanza, adquirieron con respecto a todos los procedimientos y recursos legales concernientes a la tierra como muestra clara de la apropiación de un capital de la sociedad criolla en virtud de los intereses y las estrategias indígenas (véase imagen 1). De hecho, cuando no fue posible esta apropiación, ambas “tribus amigas” apelaron a contactos con miembros especializados de la sociedad criolla como, por ejemplo, los apoderados judiciales.

ARRENDAMIENTO Y COMPRA

La solicitud y negociación de fracciones de tierra en carácter de donación colectiva “al cacique y su tribu” no agotó el repertorio de acciones indígenas en el marco de la formación del mercado de tierras. Las donaciones fueron una de las estrategias -muy probablemente la primera- que conformaron este repertorio y su principal virtud es poder identificarlas con cierta facilidad dada su especificidad jurídica. Sin embargo, existieron iniciativas de otro tipo, no encapsuladas en términos étnicos ni en la organización tribal, más emparentadas al resto de los vecinos y, probablemente por esta razón, más elusivas en las fuentes documentales.

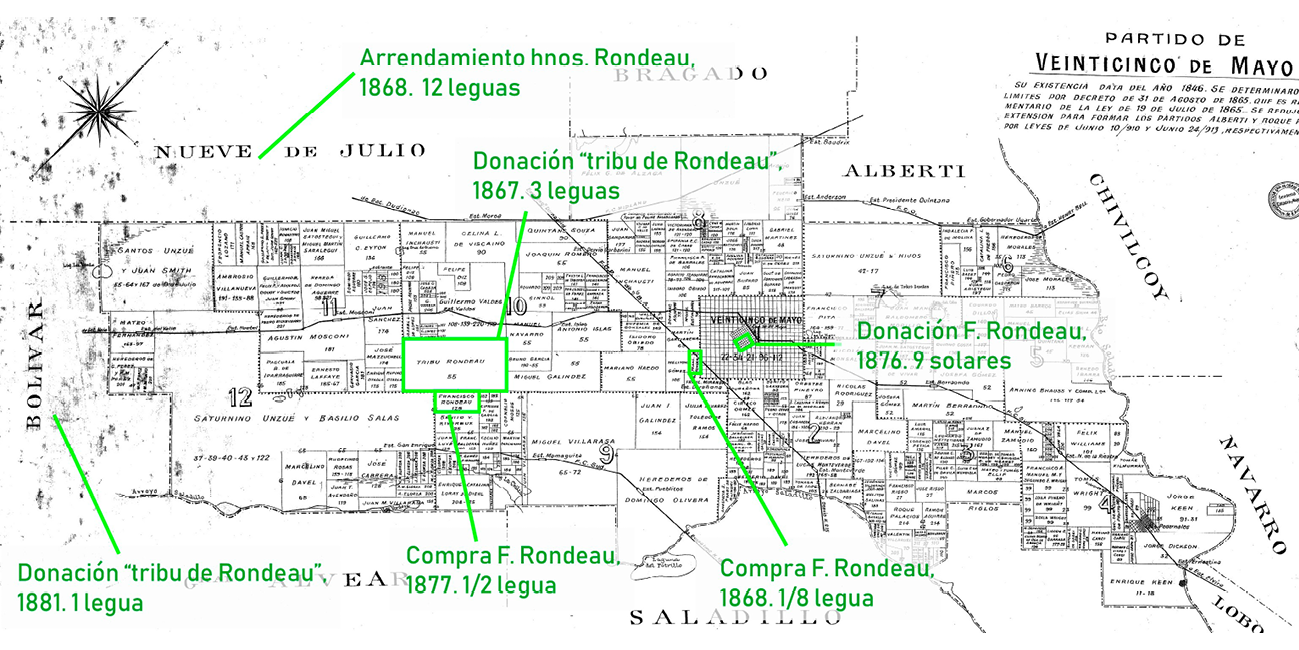

Al compás de los instrumentos jurídicos creados por la provincia de Buenos Aires para la enajenación privada del territorio, miembros de los grupos de “indios amigos” emplearon estrategias de acceso a la propiedad vinculadas al arrendamiento y la compra. Uno de los ejemplos más claros fue el de los caciques Rondeau que apelando a diferentes recursos legales adquirieron fracciones a título particular que no fueron de su uso exclusivo, sino más bien extensivo a otros miembros de la tribu (véase mapa 2). Prueba de ello son los registros de vecindad y de empadronamiento de la población rural, así como la documentación generada en torno a la cría y comercialización de ganado.

Fuente: elaboración propia.

Mapa 2 Iniciativas de los caciques Rondeau con respecto a la tierra, 1867-1881

Al año siguiente de obtener la donación de tierras en Cruz de Guerra, los Rondeau pidieron con éxito al gobierno provincial el arrendamiento de doce leguas de “tierra pública” al exterior de la línea militar de fronteras, en el recientemente creado partido de Nueve de Julio.21 Los hermanos tramitaron conjuntamente la solicitud, aunque exigieron adjudicaciones individuales, divididas equitativamente y con el propósito explícito de explotarlas por separado. A su vez, Francisco Rondeau adquirió otras dos fracciones en Veinticinco de Mayo. La primera, un octavo de legua -unas 300 ha- al oeste del ejido urbano, que subarrendaba a Gregorio Olmos para el pastoreo lanar y que compró en 1867.22 La segunda, media legua colindante con las tierras de la tribu, en 1877.23 Más allá de la forma que asumió la negociación y obtención del acceso a la tierra -mediante arrendamiento o compra a título particular-, sabemos por diferentes fuentes asociadas a la cría y comercialización de ganado, a inspecciones de tierras, así como al empadronamiento de la población, que esas tierras no fueron de uso exclusivo de Francisco Rondeau.

En el primer caso, la información proviene de varias inspecciones del juez de paz a fines de resolver un litigio entre Francisco Rondeau y el arrendador. Este tenía derechos sobre el terreno desde 1860, aunque tomó posesión efectiva recién en 1865, cuando se hizo la mensura. Por entonces Rondeau poblaba un punto de dicha fracción y, en efecto, quedó registrado en la mensura. Ante la amenaza de ser desalojado, Rondeau dijo ser “pobre” y pidió a Olmos que le permitiese “subsistir en el campo”.24 Poco después el cacique solicitó la compra de media legua del terreno que el gobierno no autorizó, sosteniendo -en apoyo de las versiones y reclamos de Olmos- que no era habitada por él.25 Para evaluar la posesión y la tierra que podía adquirir Rondeau, el juez de paz de Veinticinco de Mayo hizo varias inspecciones en las que advirtió que existían dos poblaciones de varios ranchos en las fracciones reclamadas por el cacique, así como un amplio sector de labranza que excedía el consumo doméstico y hacienda vacuna y lanar dispersa en diferentes puntos. Es decir, las inspecciones sugirieron que la tierra que Rondeau solicitaba arrendar a título particular no era de su uso exclusivo sino de más personas diferenciadas en unidades de convivencia. En efecto, el gobierno autorizó la operación por una cantidad de tierra muy menor a las exigida por el cacique, tras un juicio verbal entre este y Olmos.

En el segundo caso se observa una lógica similar. Aquí, en cambio, la información proviene de los registros de vecindad. Este documento era confeccionado en los diferentes cuarteles de los partidos de la campaña donde se identificaban a los habitantes, designando -además de datos personales- en qué vivienda, chacra o campo vivían y quién era el propietario. Allí fue donde poco después de su compra, fueron relevadas numerosas unidades de convivencia en el “campo de Mariano Rondeau”,26 hijo y heredero de su padre Francisco Rondeau. En él vivía un conjunto muy amplio de personas en calidad de criadores, puesteros y jornaleros, algunos de ellos con lazos con la tribu y otros de claro origen criollo.

Este tipo de iniciativas asociadas a la compra y arrendamiento de propiedades no se circunscribieron al ámbito rural de los partidos de la campaña y las fronteras. También se han identificado otras asociadas a los solares del ejido urbano y a chacras y quintas de su entorno al menos en las poblaciones indígenas de Azul y Veinticinco de Mayo (Barbuto, 2014; Literas, 2015), del cacique Ancalao y otros hombres de lanza en Bahía Blanca (Martinelli, 2017), así como de capitanejos de la tribu de Melinao en Bragado (Literas, 2016).

A TRAVÉS DE LA CONQUISTA: UNA APROXIMACIÓN A LOS DERECHOS DE POSESIÓN Y PREMIOS MILITARES

La Ley de Inmigración y Colonización de 1876 estableció la exploración, organización y selección de territorios más allá de la frontera en virtud de su colonización y enajenación a manos privadas.27 Para ello creó la Oficina de Tierras y Colonias y poco después unidades político-administrativas, los Territorios Nacionales,28 dependientes del gobierno nacional con respecto a la organización política y los recursos económicos, y con escaso margen para el ejercicio de derechos políticos de sus habitantes (Bandieri, 2011). Esto significó un cambio relevante: a partir de entonces la entrega de “tierra pública” fue una atribución exclusiva del gobierno nacional (Ruffini, 2003b). Simultáneamente este conservó secciones para “la reducción de indios” y el pastoreo de ganado en pequeñas fracciones y estimuló la creación de misiones. En términos generales las decisiones estatales en estos territorios promovieron la enajenación de la “tierra pública” para garantizar el poblamiento, la producción y asegurar recursos para las necesidades fiscales del Estado. A la par, el gobierno fomentó y financió la inmigración y el asentamiento de población de origen europeo.

Las poblaciones indígenas también intervinieron en este contexto tan diferente a las décadas previas a la Conquista. La drástica transformación con respecto a las relaciones de fuerza interétnicas, los márgenes de actuación de las poblaciones indígenas y del horizonte de sus expectativas políticas, así como el de políticos y funcionarios del Estado contribuyeron a que, a pesar de persistir, cambiaran también los rasgos de las donaciones colectivas. Al respecto, es preciso mencionar el peso que adquirieron en este contexto las modalidades de reclusión de la población indígena en campos de concentración, las deportaciones, los desmembramientos de grupos, las separaciones de familias y la apropiación de niños (Delrio, Escobar, Lenton y Malvestitti, 2018).29

A diferencia de las experiencias previas a la Conquista, en estas donaciones la alusión a la “tribu” fue sustituida frecuentemente por “las familias”.30 Consideramos a modo de hipótesis que este cambio en la nominación constata una erosión del capital social y político de los caciques que el gobierno (en sintonía con reiterados aunque no sistemáticos intentos ensayados en décadas previas) intentó profundizar. Muy probablemente a causa de ello, el gobierno determinó su ubicación de modo unilateral y en tierras agronómicamente pobres -fue el caso de la donación a los caciques Mariano Pichihuincá, Ramón Tripailaf, Ramón y Linconao Cabral en la Pampa Central, entre otros (Salomón Tarquini 2010, 2011; Abbona 2013)- y que se contemplara alguna forma de distribución individualizada de la tierra -así sucedió en la de Valentín Sayhueque en Chubut-.31No obstante, aquí nos detendremos en dos modalidades que, en comparación a las iniciativas previas a la Conquista, introdujeron ciertas novedades con respecto a las negociaciones por el acceso a la propiedad de la tierra en el contexto de formación de un mercado de tierras.

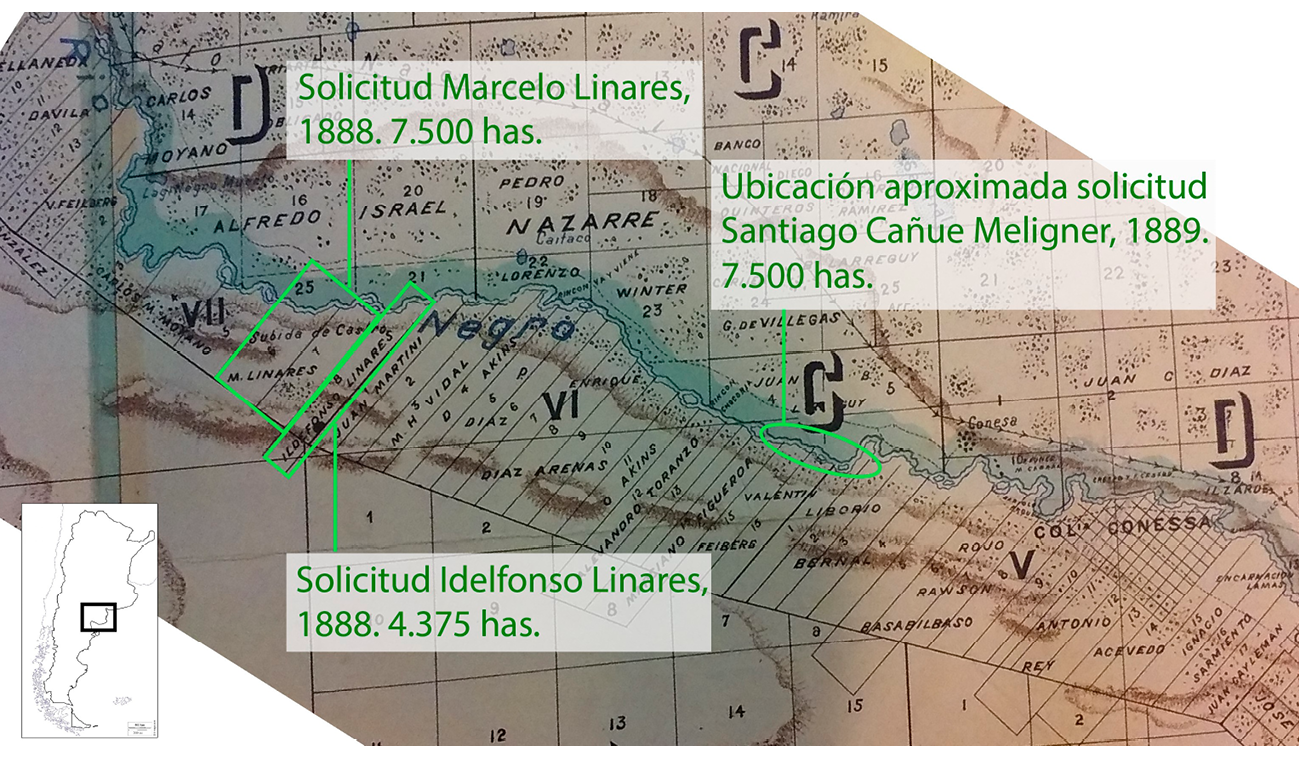

La primera fue el reclamo de derechos de posesión sobre tierras fiscales en función de los dos criterios establecidos según la ley: una población previa a la Conquista y un capital significativo en hacienda.32 Así lo hizo Santiago Cañue Meligner cuando en 1883 se presentó ante la gobernación de Río Negro por sus posesiones en el Rincón de la Gama Blanca, un paraje sobre la vera del río, entre colonia Conesa y el paso Chocorí.33 Desconocemos de qué modo lo hizo ya que las fuentes no ofrecen información, pero sabemos que Cañue Meligner demostró ante la Oficina de Tierras y Colonias que era poblador al menos desde 1876, con un capital suficiente al requerido en las leyes de tierras. El presidente de la república decretó, en consecuencia, el derecho a adquirir 7 500 ha. Sin embargo, en virtud de los registros catastrales es probable que esta adjudicación no se hiciera efectiva.

Poco después acudió al mismo recurso jurídico Marcelo Linares, pariente del comandante a cargo de la “tribu amiga” de Patagones, Miguel Linares, y capitán de esta a fines de la década de 1870 (Pérez Clavero y Literas, 2020).34 El solicitante señaló que poblaba este punto desde finales de la década de 1860 y el presidente le otorgó el derecho para adquirir 7 500 ha, de las cuales 2 500 se harían en carácter de donación, entre el paso Chocorí y la laguna Negro Muerto, algunos kilómetros al norte de la reclamada por Cañue Meligner. Aquí sí podemos confirmar que la solicitud fue exitosa y, es más, otros Linares constaron en los registros catastrales como adjudicatarios de fracciones similares a lo largo del Río Negro. Uno de ellos fue Idelfonso Linares, quien pudo demostrar que poblaba desde 1877 y había introducido cría de hacienda. El presidente lo habilitó a adquirir en propiedad 4 375 ha, inmediatamente al sur de las obtenidas por Marcelo Linares.35

Aún falta mucho por avanzar en el estudio de este tipo de acción indígena con respecto a la tierra. No obstante, a modo de hipótesis planteamos que, en continuidad con iniciativas previas a la Conquista, las solicitudes se hicieron a lo largo del Río Negro en función de parajes que eran de uso previo por parte de las poblaciones indígenas, que su principal motivo fue morigerar el impacto de la privatización de la tierra y que su titularidad individual no invalidó usos colectivos (véase mapa 3).

Fuente: elaboración propia con base en el Plano Catastral de la Nación Argentina, de Carlos de Chapeaurouge. Instituto Geográfico Nacional, Argentina.

Mapa 3 Localización de las solicitudes de títulos de propiedad por derechos de posesión de Santiago Cañue Meligner, Marcelo Linares e Idelfonso Linares

Además de las donaciones colectivas y las solicitudes por derechos de posesión, la Ley de Premios Militares, establecida en función de las prestaciones en diferentes cuerpos y piquetes durante la Conquista, canalizó otra forma de entrega de tierras en los Territorios Nacionales del sur. En este caso a jefes, oficiales e individuos de tropa, entre ellos a algunos antiguos “indios amigos”. A estos efectos se confeccionó una lista de premiados, y es precisamente por esta que conocemos la nómina de beneficiarios.36 Con respecto a la población indígena, la ley incluyó a un amplio conjunto de piquetes de “indios amigos”, muchos de larga trayectoria en los diferentes sectores de las fronteras e importante participación política. Entre ellos, debemos mencionar a los grupos de los caciques Coliqueo, Ramón Cabral, Manuel Pichihuincá, Ramón Tripailaf, Manuel Grande, Juan Maldonado, Ramón Chico y Pichillan Bengolea, Cayupan, Simón Rosas, Miguel Linares, Peralta, Celestino Calfuquir, Cheuquelén, Raimundo Coylá, Valentín Sayhueque, Juan Nancucheo y Millaman.

Sin embargo, una vez más, lo establecido en la ley no se tradujo a la práctica y los “premios militares” -al menos para el caso de la población indígena- no implicaron que la propiedad se hiciera efectiva. Así le sucedió a Rosario Huayquifil, quien aún en 1901 solicitaba sin éxito el premio en tierras de su esposo Pichihuincá, cacique de dilatada trayectoria en las fronteras.37 Nunca lo conseguiría ya que por entonces los plazos para hacer efectivos los “premios militares” habían expirado. De hecho, la implementación de estos premios estuvo atravesada por múltiples problemas que fueron desde las dificultades para la identificación y acreditación de los sujetos beneficiarios, hasta el destino final de los premios -que eran objeto de compraventa y de especulación-, sin olvidar la dilación de los trámites burocráticos -excediendo los plazos de la ley y enmendados con prórrogas cuya difusión puede imaginarse al menos escasa- así como la ubicación catastral efectiva de las adjudicaciones. Con respecto a esto último, por ejemplo, en 1893 el gobierno nacional estableció que debían hacerse en la provincia de Chubut, más al sur, en virtud de la falta de “tierra pública no ocupada”38 en los Territorios Nacionales de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Por entonces, la consolidación del mercado de tierras en las Pampas y Norpatagonia era un hecho.

CONCLUSIONES

La expropiación, parcelación y apropiación privada de los territorios indígenas de las Pampas y Norpatagonia, al compás del despliegue del Estado argentino, es un proceso histórico pertinente para identificar las condiciones que posibilitaron la generación y el ejercicio del liderazgo indígena, los motivos y las formas de la acción política cacical, las relaciones entre líderes y seguidores, así como las posiciones y recursos que permitieron ejercer poder y que, en consecuencia, fueron motivo de lucha y orientaron las estrategias y prácticas de los actores. En consonancia con estudios previos sobre la política indígena, la primera y principal observación es que la política de los caciques con respecto a la tierra fue la puesta en acto de sus posiciones en las redes y relaciones que constituyeron a los espacios fronterizos, mediante la incorporación y el ejercicio de determinados capitales relevantes.

Esto está vinculado a la segunda observación, que alude al capital social y cultural que los caciques pusieron en juego en virtud de participar del mercado de tierras. Al respecto, las trayectorias en la frontera de los caciques y su participación durante décadas en la política y la diplomacia interétnica, es una variable ineludible para explicar el origen y el volumen de estos capitales. Del mismo modo, ayuda a entender los disímiles resultados que tuvieron las iniciativas llevadas adelante por los diferentes líderes. En apoyo a aproximaciones previas, la evaluación de los procesos de negociación indígena no puede disociarse del marco más general de conflictos políticos y el papel que desempeñaron en ellos los diferentes grupos de “indios amigos”.

La tercera y última observación alude a los seguidores de estos líderes políticos. El tipo y la duración de los vínculos y las relaciones entre unos y otros probablemente sustentaron expectativas sobre la capacidad de los líderes para mejorar las condiciones colectivas de vida (Literas y Barbuto, 2018). El cercenamiento y el parcelamiento del territorio que implicó la formación de un mercado de tierras y, simultáneamente, de un mercado de trabajo -mientras el avance estatal desarticulaba los espacios de frontera- fue no sólo un hecho absolutamente novedoso sino una puesta a prueba del liderazgos de los “indios amigos” porque deslizó el foco a su capacidad para resolver los conflictos y las demandas de los seguidores, en este caso con respecto a un problema tan central como la relación con el espacio. Prueba de ello es que la reconstrucción del uso y de la ocupación posterior de estas tierras confirma en muchos casos que a pesar de conflictos intraétnicos, fragmentación de titularidad y enajenación criolla, la garantía de una relación más o menos estable con el espacio pudo detener en alguna medida la proletarización indígena y/o la migración a centros urbanos al menos hasta las primeras décadas del siglo XX, un fenómeno sobre el que es necesario seguir avanzado en términos de investigación.

nova página do texto(beta)

nova página do texto(beta)