Introducción

A principios del siglo XIX se concebía a la Ciudad de México como una urbe burocrática, llena de curas, monjas y abogados. Sus representaciones lucen llenas de imágenes pintorescas, donde sus ahora ciudadanos parecían seguir posando para los cuadros costumbristas y de castas de la época virreinal. Sólo que sus telones de fondo eran calles enlodadas, con vendedores de comistrajos mal administrados que tomaban los espacios por rehenes de su santa voluntad, pese a los bandos de policía que difícilmente se observaban, sin importar los esfuerzos o quizás debido a la indiferencia de los auxiliares de cuartel y vigilantes diurnos por hacerlos cumplir.1

Ciertamente se trataba de una urbe dinámica y caótica hasta el paroxismo, aunque abonando a las múltiples concepciones urbanas de la época, puede agregarse, de hecho, que también era una ciudad judicial, entendida ésta como aquélla en la que la justicia o trazas de ella estuvieron presentes en la vida cotidiana -ya en las formas de impartición de justicia inherentes a las penas que se aplicaban-; en los funcionarios -ya jueces o escribanos adscritos a los tribunales de letras capitalinos, abogados de pobres, etcétera-; la ubicación misma de los juzgados y los delitos que se procesaban en ellos.2

El presente artículo tiene por finalidad constituir un acercamiento a la ciudad en ese término, pero también a la ciudad criminal, a través de los delitos que atendieron tanto jueces y juzgados de letras, para lo que utilizaré una fuente poco explorada: las visitas de cárceles y los calendarios manuales y guías de forasteros. La primera fuente permitió generar algunas estadísticas sobre el número total de delitos de al menos dos años (uno por cada república),3 correspondientes a la primera instancia de la justicia criminal ordinaria; mientras que las últimas resultaron de mucha utilidad al contener las direcciones de jueces que pudieron cartografiarse, lo que permitió asociar los delitos con el juzgado que los atendió.

La ciudad judicial

El punto de partida fue la Ordenanza de 1782, cuyo primordial motor fue reorganizar la ciudad para facilitar los tractos de la justicia, y debido a la cual fue dividida en 8 cuarteles mayores y 32 menores;4 tiempo después, su innegable vigencia durante el siglo XIX permitió organizar la vigilancia y seguridad de la capital. Así, pues, sus cuarteles mayores y menores eran recorridos, tanto de día como de noche, por serenos, guardafaroleros, auxiliares de cuartel, y celadores públicos, entre otros agentes que tuvieron por encargo velar por el cumplimiento de los bandos de policía, y también por el orden de sus respectivos cuarteles, cuidando que no hubiera sitios de dudoso giro como casas de prostitución o ebrios tirados en las calles.

Asimismo, tal como se estableció en sus respectivos reglamentos: aprehendían a todo sospechoso de algún crimen; atajaban riñas entre vecinos; detenían carrozas con bultos de dudosa procedencia y vigilaban y reportaban; generalmente, al regente de su cuartel, cualquier movimiento inusual en las demarcaciones a su encargo; y conducían, cuando era el caso, a los alteradores del orden público a la Cárcel de la Diputación o Ciudad.5

La ciudad judicial no descansaba. Por las mañanas, cuando el presupuesto del ayuntamiento así lo permitía, solían salir de la cárcel de la Diputación o bien, de la Nacional, algunas cuadrillas de reos sentenciados a obras públicas que removían el lodo de las avenidas que cierta lluvia pertinaz había provocado, así como para limpiar de estiércol de las caballerizas de la policía montada o regar los paseos de Bucareli o la Alameda,6 o bien, para reparar las calles,7 entre otras actividades, custodiados en todo momento por policía montada, asegurados con grilletes o prisiones, aunque solían, aprovechando el descuido o la complicidad de sus celadores, darse a la fuga con todo y cadenas, con lo que se comprometía todo el aparato de justicia. Los agentes de la seguridad hacían todo lo posible por recapturarlos, mientras al guardia distraído se le abría proceso judicial por ser sospechoso de permitir la fuga del reo.

Además de lidiar con el desprestigio al abonar a la mala fama de las cárceles y la justicia, el ayuntamiento debía declarar que no podría reponer en breve plazo las cadenas, las prisiones o grilletes con los que se había fugado el reo, pues, no contaba con el presupuesto para cubrir todos los faltantes, ya que a las fugas de obras públicas se sumaban las del presidio. Lo que a su vez se traducía en que, por varias semanas, o meses, los reos no volvieran a salir de las cárceles al no haber cómo asegurarlos y con una policía montada cada vez más renuente a colaborar con la vigilancia de los sentenciados.8 Por lo tanto, no resultaban extrañas las visiones que censuraban acremente la saturación en las cárceles; Joaquín García Icazbalceta, por ejemplo, describió a la de la Diputación como “una ofensa para la civilización y la humanidad”.9

Así, la división de la ciudad, junto con los numerosos celadores que la mantuvieron custodiada, la constituyeron en un gran panóptico compuesto de decenas de ojos abocados a la vigilancia con ánimo preventivo y disuasivo que, aunque no siempre efectivo y no exento de corruptelas, pudo vigilar y contribuir a mantener la ciudad en calma.

Detenidos los reos por rondas o patrullas eran conducidos a la Cárcel de la Diputación, ahí, según la gravedad, luego de revisar el parte médico y el cuerpo del delito, se determinaba si se trataría de un juicio sumario u ordinario. Para delitos menudos, que generalmente conllevaban un juicio sumario, la sentencia podía consistir en multas, libertad bajo fianza o compurgaciones, si es que los reos habían permanecido más tiempo del permitido por ley en calidad de detenidos.

Del grueso de detenciones, según los datos ofrecidos por Michael C. Scardaville para principios del siglo XIX, poco más del 92 % correspondía a faltas menores que generalmente se despachaban en tres días,10 lo que poco pudo haber cambiado tras el advenimiento de la Independencia, en vista de que el proceso judicial, pese al cambio político-institucional, no varió, sino que se mantuvo y fue sostenido por el andamiaje tradicional del proceso: las leyes hispano-indianas que se mantuvieron en uso y el amplio arbitrio judicial de que gozaban los jueces.11

También hubo otra cárcel en operación: la Nacional, ubicada primero en Palacio Nacional12 y posteriormente en la ex Acordada (véase plano 1), esta última en función desde 1831 hasta 1863, año en que comienza a funcionar la Cárcel Nacional de Belem.

A) Cárcel de Palacio Nacional hasta 1831; B) Cárcel de la Diputación; C) Cárcel de la ex Acordada, de 1831 hasta 1863.

Plano 1. Cárceles

A ella se remitían los reos que llevaban un proceso judicial ordinario a través de los juzgados de letras y luego de un juicio, que solía ser largo y durar meses, se llegaba a la imposición de sentencias en diversos servicios: en cárceles, hospitales, obras públicas, en las Recogidas (si se trataba de mujeres) o en presidios lejanos; la pena de muerte, solía ser, por lo regular, conmutada con la pena extraordinaria de 10 años de presidio.

Durante las primeras dos décadas de vida independiente, la Ciudad de México fue un espacio privilegiado para la justicia, pues, no experimentó los angustiosos vacíos de personal que se denunciaron en diversos estados; por ejemplo, en Michoacán, los alcaldes constitucionales, que no tenían formación en derecho, asumieron las funciones de los letrados, pues, los juzgados no se instalaron sino hasta 1835 y luego de que se venció la resistencia o ausencia de abogados en el estado.13 Los juzgados de distrito y tribunales de circuito correspondientes al fuero federal tampoco corrieron con mejor suerte, pues, ubicados en diversas entidades, los abogados no estaban dispuestos a hacer fortuna lejos de las antiguas audiencias ya que, aunque habían dejado de funcionar, la buena fama y reputación de las ciudades que las albergaron perduró y se reforzó.14

Guadalajara y la Ciudad de México no carecieron de abogados profesionales, mucho menos esta última por ser la sede de la Universidad y de los colegios más prestigiados, como el de San Juan de Letrán o San Ildefonso. Se trató entonces de una especie de faro que atrajo a las mentes más brillantes de la centuria, como el moreliano Manuel Sánchez de Tagle, quien completó su formación en el Colegio de San Juan de Letrán, donde estudió jurisprudencia;15 el veracruzano José Bernando Couto, que se formó en el Colegio de San Ildefonso, “recibiéndose” de abogado; el hidrocálido Teodosio Lares, quien también se hizo abogado en el mismo colegio;16 Ignacio Ramírez también nació y se formó como jurisconsulto en la capital;17 asimismo, el ilustre Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, nació en Puebla, pero estudió Leyes en la Ciudad de México.18

La capital fue semillero tanto de insignes como anodinos abogados, ávidos todos de ejercer su profesión; como se esperaba socialmente que hicieran fortuna y alcanzaran quizás algo de fama, algunos incluso mostraron ánimo de ocupar puestos en las instituciones gubernamentales. Los abogados que no ingresaban al mundo de la política, o al educativo como catedráticos, podían hacerlo al servicio de los juzgados y tribunales, o incluso acceder a la suprema magistratura (véase plano 2), aunque una buena parte se ganaba la vida prestando sus servicios a clientes particulares en juicios civiles o criminales.

Fuente: Mariano Galván Rivera. Guía de forasteros político-comercial de la Ciudad de México para el año de 1842, con algunas noticias generales de la República. México: Imprenta por J. M. de Lara, calle de la Palma núm. 4, 1842.

Plano 2. Ubicación de los abogados de pobres adscritos a la Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior de Justicia, 1842

Algunos llegaban a ser bastante prósperos, pero no para todos fue así y al lado de aquellos que ejercían ya titulados, figuraban los que lo hacían sin estarlo y peor aún, los que laboraban sin ningún tipo de formación en las aulas, los llamados “tinterillos” y “huizacheros”, que agitaban las aguas de la justicia para aquellos que, sedientos de ella, no podían pagar los servicios de un profesional. Por lo que su existencia, aunque detestable y hasta perseguida,19 creció, se fortaleció y prolongó al amparo de la miseria y cobijada por la denunciada corrupción en los tribunales de justicia.

Aunque también había abogados de pobres, ligados a los tribunales, cuyos servicios eran proporcionados por el Estado a aquellos reos que no podían costearse los servicios de alguno; sin embargo, no se detuvo la proliferación de los falsos abogados y aquellos que eran denunciados o acusados de cometer algún crimen podían hacerse defender por algún abogado privado (real o ficticio), o de uno proporcionado por el Estado. La voz de la justicia, entonces, se reclamó en voz de los abogados.

Como ya mencioné, las remisiones a las cárceles de los alteradores del orden público o criminales no eran la única manera de echar a andar el aparato de la justicia. Paralelamente, junto al juzgado de la Cárcel de la Diputación en la Ciudad de México operaron varios juzgados de letras o de primera instancia (atendidos por jueces letrados, es decir, con formación en derecho), que perseguían delitos de variada cuantía y crueldad a través de tres medios: la acusación, la denuncia y la pesquisa.20 Durante la Primera República Federal se contaron seis jueces de letras y durante el centralismo cinco juzgados.

Lo que es de advertirse, en ambos casos, es el cambio y sentido de la nomenclatura otorgados a la justicia de primera instancia (durante el primer federalismo se identificó con el nombre del juez, durante el centralismo con un juzgado numerado del 1º al 5º). El centralismo fue el gran iniciador de las reformas judiciales de impronta liberal -aunque parezca paradójico en la lectura política- al promover en todo el país la obligación de los jueces y operadores del derecho para la fundamentación de las sentencias, es decir, la expresión de las leyes empleadas en alegatos, pedimentos y sentencias judiciales en 1841,21 algo que el federalismo no exigió, pues, basaba la justicia en la figura del juez.

También promovió de forma vigorosa el recurso de denegada apelación,22 que actuó como cierta defensa que las partes podían imponer ante la negativa de los magistrados de conceder, ante pedimento expreso de los abogados defensores el recurso de apelación, pues, podían consentir o no, según fundamentaran. Con lo que se garantizó a todo ciudadano la protección de su derecho a la justicia y a un juicio justo. Además, consiguió lo que el federalismo no pudo: instalar el tribunal superior para revisión de sentencias de segunda y tercera instancias para el fuero ordinario, labor que efectuó la Suprema Corte de Justicia durante el primer federalismo.

El centralismo también consolidó la primera ley de arreglo de justicia en 183723 y en las Siete Leyes, en la primera y quinta de ellas, extendió las garantías procesales ya desprendidas de la sombra de Cádiz.24 Lo que puede explicar que, en un intento de que la justicia dejara de ser “de jueces”, es decir, centrada en la figura de éstos, se desplazara a las instituciones judiciales, a los “juzgados” numerados en orden consecutivo como sinónimos de imparcialidad ya despersonalizados al conocimiento público.

Gracias a la información de los calendarios manuales y guías de forasteros, es posible conocer el nombre de los jueces de letras y sus juzgados, aunque debido al triunfo del federalismo como opción política, en los archivos y fuentes impresas de la primera mitad del siglo XIX se advierte una laguna informativa, que coincide con la fuerza política antagónica: el centralismo,25 por lo que las fuentes permiten reconstruir la actividad de los jueces de letras durante buena parte de la Primera República Federal y sólo dos años del centralismo, lo que no obstante permite reconocer algunas continuidades y concomitancias en el quehacer judicial.

Para los fines de este artículo, me centraré en dos años 1830 y 1846 para conocer de entrada, la ubicación y distribución de los juzgados de letras capitalinos.26 Así, las fuentes consultadas permiten saber que durante el año de 1830 se mantuvieron al frente de sus juzgados los siguientes jueces: Cayetano Ibarra, que atendía en la calle de las Escalerillas núm. 2; José Mariano Ruiz de Castañeda, en el callejón del Amor de Dios núm. 3; José María Puchet;27 Pedro Galindo, en la calle de la Tercera Orden de San Agustín núm. 1; Manuel Zozaya, en la calle de la Acequia núm. 4; y Cayetano Rivera.28 El orden y la distribución de ellos se pueden apreciar en el plano 3.

Fuente: Calendario manual para el año de 1830, arreglado al meridiano de México, México, Propiedad de Mariano Galván. México: Arévalo, calle de Cadena n. 2, 1830.

Plano 3. Ubicación y distribución de los jueces de letras en los cuarteles mayores de la Ciudad de México, 1830

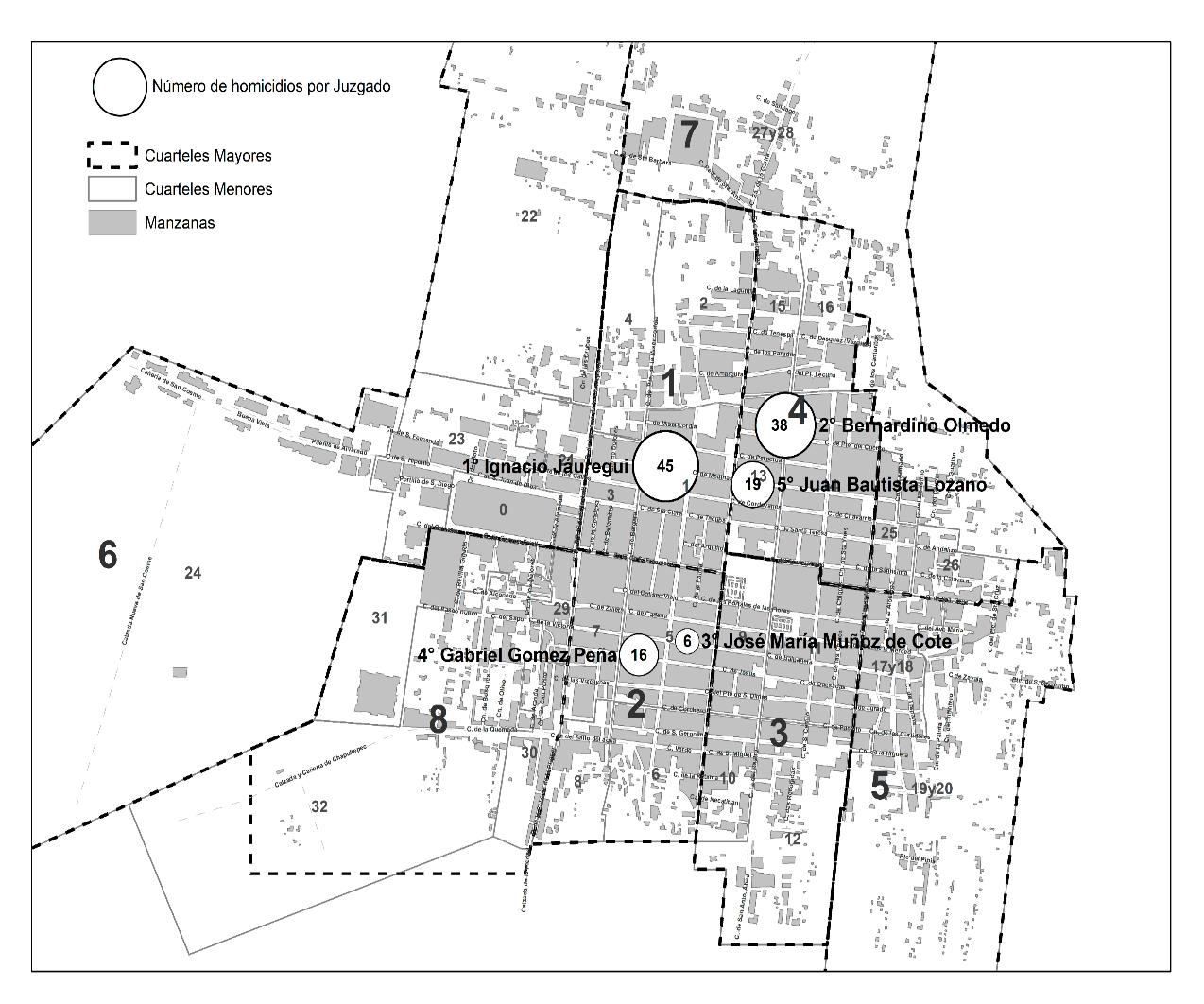

Durante el centralismo el juzgado 1º estuvo a cargo de Ignacio Jaúregui; el 2º, de Bernardino Olmedo; el 3º, de José María Muñoz de Cote; el 4º, de Gabriel Gómez Peña; y el 5º, de Juan Bautista Lozano. En el plano correspondiente se puede apreciar la distribución de los jueces de letras y dónde muy probablemente despachaban.29

Lo interesante de la actividad judicial es que varios de los jueces que laboraron durante el federalismo se mantuvieron en funciones cuando menos durante los dos primeros años del centralismo. Los licenciados Cayetano Ibarra, Cayetano Rivera, Manuel Zozaya y José María Puchet se encuentran dentro del primer grupo, mientras que hubo algunos otros que comenzaron a trabajar ya durante el centralismo, como en el caso de Ignacio Flores, que había sustituido a Juan Nepomuceno Márquez (quien, a su vez, relevó al ya por entonces muy reconocido Pedro Galindo). José María Gallegos y José María Tamayo sustituyeron al letrado José Mariano Ruiz de Castañeda en 1836, quedó Tamayo al frente del juzgado.

En general se advierten más continuidades que cambios, debido a la inamovilidad judicial de que pudieron gozar los jueces, en el federalismo30 y claramente durante el centralismo, tal como se puede leer en los siguientes artículos de la Quinta Ley.

Art. 31. Los Ministros y Fiscales de la Corte Suprema serán perpetuos en estos cargos, y no podrán ser ni suspensos ni removidos, sino con arreglo a las prevenciones contenidas en la segunda y tercera leyes constitucionales.

Art. 32. También serán perpetuos los Ministros de los Tribunales superiores de los Departamentos y los Jueces letrados de primera instancia, y no podrán ser removidos, sino por causa legalmente probada y sentenciada.

Por lo que su utilidad y aprecio de su experiencia foral, no fueron los únicos factores que garantizaron su permanencia, de la que se beneficiaron los escribanos adscritos a cada uno de los juzgados. Durante las dos primeras administraciones republicanas (y mucho tiempo después de ellas) los escribanos mantuvieron su régimen laboral heredado de Nueva España: los oficios “públicos vendibles y renunciables”,31 es decir, aquellos que podían ser comprados, siempre y cuando el aspirante cumpliera, entre otros requisitos, con los estudios y práctica suficientes, haber cursado la academia y los exámenes correspondientes, no haber sido procesado ni acusado por delito público, sobre todo falsedad.32

La vida del escribano era sumamente ajetreada: la papelería, la actualización de los datos en los expedientes judiciales, la incorporación de nuevas diligencias, todo debía ser asentado con orden, prontitud y el mayor celo y escrúpulo. Llevar a cuestas el funcionamiento administrativo, seguramente no era cosa fácil y, cuando menos en dos de los juzgados de más tradición, encabezados por los licenciados Pedro Galindo y José Mariano Ruiz de Castañeda, fue patente el empleo de un mismo escribano durante más o menos diez años continuos, a saber: José Rafael Cartami y Manuel Tabera, respectivamente.

Mismo caso que el del escribano José Andrade, cuya actividad comprendió de 1827 a 1837: adscrito inicialmente al juzgado del licenciado Agustín Pérez Lebrija de 1827 a 1829, al retirarse éste, quedó luego al servicio del juez Cayetano Rivera desde 1830 hasta 1837. Sabedores de los usos y procedimientos de los juzgados, solía valorarse (lo demuestra su permanencia) su saber al frente de ellos.33

Así, la ciudad judicial no descansaba: por fuera, los agentes del orden vigilaban con sigilo, evitaban, prevenían, disuadían las conductas perniciosas y remitían a los detenidos a la cárcel ante el juez; o bien, los ciudadanos podían entablar, mediante el protocolo acostumbrado, una acusación formal ante alguno de los jueces letrados, gracias a lo cual se ponía en circulación el engranaje de una vieja, pero funcional maquinaria justiciera.

La ciudad “criminal”

La historiografía en torno al crimen, la justicia y la capital mexicana, es relativamente amplia, presenta datos y perspectivas de estudio muy interesantes, se ha acercado al estudio de criminales e instituciones de castigo, imágenes, representaciones e imaginarios en torno al delincuente, los jueces, la justicia, etcétera, aunque en su mayoría pertenece al periodo porfiriano y posrevolucionario.34 En contraste, la primera mitad del siglo XIX, en particular, a partir de la independencia, es un terreno semidesértico, pues, carece de indicadores que permitan conocer algunas cifras, datos y estadísticas, cuando menos de los delitos que se cometían en la gran urbe. En las siguientes páginas, por tanto, pretendo ofrecer una aproximación a los delitos que se cometieron en la etapa republicana federal y centralista, a partir de los juzgados que los despacharon y cuya información se encuentra en las visitas de cárceles.

Las “visitas” cárceles son fuentes privilegiadas y hasta la fecha poco exploradas:35 forman parte de una vieja tradición judicial española, trasplantada al nuevo continente, apoyadas en las Ordenanzas de Audiencia de la Chancillería de Valladolid del siglo XV y dictadas para la Nueva España por el virrey Antonio de Mendoza en 1528, en la Real Audiencia y Chancillería de la Ciudad de México.36 Esa vieja práctica tuvo por finalidad llevar un control de los presos sujetos a proceso (atender los procesos pendientes), así como de la función judicial, pues, contrario a las visiones que apuntan a una justicia arbitraria y cruel, hay claras muestras de que se procuraba llevar a cabo un control del proceso judicial y de los que lo operaban, buscando, obviamente, reducir los apremios que las estancias prolongadas en las cárceles provocaban a los reos.

En la etapa republicana se rigieron por los artículos 2º-7º del capítulo I y artículos 15 y 26 del capítulo VI del Reglamento de la Suprema Corte,37 que reconoció la herencia de la ley de 9 de octubre de 1812 que mandaba la concurrencia a las visitas de dos regidores encargados de cuarteles menores; y en la etapa del centralismo, por el artículo 58 de la ley del 23 de mayo de 1837. Además de aquéllos, a las visitas asistían el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, los señores ministros, secretarios, “dos individuos del Excelentísimo Ayuntamiento”, el juez de Distrito de México, los seis jueces de letras de la ciudad y sus escribanos, los agentes fiscales, abogados de pobres y, si se trataba de la Cárcel de la Diputación, debían concurrir a la visita los alcaldes constitucionales38 y, por supuesto, los alcaidies de las respectivas cárceles.

Gracias a que los escribanos de cada uno de los juzgados llevaban a la visita de la Cárcel Nacional, la lista de reos y delitos de la que se ocupaba su respectivo juez, es posible obtener un acercamiento al tipo de delitos que se cometían en la capital, aquí conviene aclarar que en las siguientes páginas realizaré con tales listas algunas estadísticas sobre “delitos en general”.

Debido a la ausencia de un código penal para los años de estudio (el primero para el Distrito Federal se publica en 1871), los delitos no se encontraban “tipificados”, es decir, no se hallaban clasificados ni había criterios comunes para nombrarlos y, aunque algunas obras de doctrina contenían algún intento de clasificación, se advierte que, en la práctica, quedaba en manos del escribano nombrarlos según la circunstancia; así, se registraban delitos del estilo: “por pecado bestial”, “por fuga del lado de su marido”, “por haber gritado viva España”, “por fuga del grillete”, “por haber forzado a una mujer”, “por haber tomado una medicina para abortar”; otros delitos eran consignados por el modo en que se ejecutaban antes que por la fechoría cometida, por ejemplo: “ganzureros”, para denotar a aquellos que habían empleado ganzúas para cometer algún robo; “escalamiento”, para hacer referencia a algún reo que pretendía robar burlando primero los muros para ingresar a algún local o casa habitación.

A veces el delito se asentaba como un sustantivo: “ladrón”, “salteador”, “desertor”, adúltero”, “homicida”, “prostituidor”. En suma, como el criterio les alcanzara.39 Si bien es común atribuir al juez un enorme criterio (arbitrio) para sentenciar, igualmente debe aparejarse uno semejante a los escribanos al momento de referirse a los delitos que llegaban al juzgado, a los que nombraban uniendo la circunstancia, el método y la fechoría.

Antes de adentrarnos en la ciudad criminal a través de los juzgados, conviene caracterizar los cuarteles de la ciudad para comprender si hay alguna relación entre sus tipologías y la instalación de los juzgados. Comenzaré por aquellos que no contaron con alguno.

De los cuarteles sin jueces ni juzgados de letras

Entre 1824 y 1842, la población de la ciudad de México no rebasó los 120,000 habitantes,40 se distribuyó a lo largo y ancho de los 8 cuarteles mayores y 32 menores, aunque no de manera homogénea, pues, los cuarteles mayores centrales que confluían en la Plaza Mayor fueron los más poblados. Ya que sostengo que la densidad poblacional tuvo que ver con la ubicación de los juzgados, conviene observar lo que dicen algunos especialistas al respecto.

Al caracterizar la Ciudad de México de mediados del siglo XIX, María Gayón y América Molina del Villar coinciden en que los cuarteles 6, 7 y 8, e incluso el 5, son los que presentaban el menor índice poblacional. Gayón señala que los cuarteles mayores 5, 6 y 7 se caracterizaron por poseer una baja densidad poblacional que, a la par de las áreas urbanizadas, incluyeron zonas semirrurales como La Concepción Tequipeuca41 y las claramente rurales como el Peñón de los Baños, la Magdalena Mixhuca o San Miguel Nonoalco.42 El cuartel mayor 7, ubicado en el extremo norte, noreste y oeste de la Catedral, incluía dentro de su jurisdicción zonas suburbanas que carecían de servicios públicos y donde la concentración poblacional era muy baja.43

El cuartel mayor 8 tuvo una extensión menor que los otros cuarteles periféricos: se ubicó al sur de la Alameda y según señala América Molina, a mediados del siglo XIX, fue la zona que experimentó mayores transformaciones; siendo la más importante la ocurrida en 1848: “la remodelación de la zona suroeste de la ciudad, con la formación del primer fraccionamiento denominado Colonia Francesa o Barrio Nuevo de México. En ese sitio se fundaron varias fábricas de hilados y tejidos y algunas plomerías y carrocerías que atrajeron la atención de obreros franceses e ingleses que fueron estableciéndose allí”.44 Hasta entonces conservó su estructura semirrural, ahí se encontraban los pueblos de la Ascensión y Romita y, debido a que se apartaba de la zona más densamente poblada, avanzado el año de 1831, la Cárcel Nacional que se encontraba en Palacio, se trasladó al viejo edificio de la ex Acordada, justo allí, al sur de la Alameda, una ubicación alejada de la zona más poblada de la ciudad y con espacios abiertos.

Es posible que, debido a la baja densidad de población, dichos cuarteles no hayan contado con la presencia de algún juez de letras como se puede apreciar en los planos y digo que “es posible”, pues, como excepción a ello figura el cuartel mayor 5, situado al este de la Plaza Mayor, que aunque también se caracterizó por tener pocos habitantes contó sin embargo con un juez de letras por varios años: el licenciado Manuel Zozaya. Hay registro de su función desde 1827 (y probablemente antes) hasta 1837 (año en que hay una laguna informativa en las guías de forasteros, calendarios manuales y en las visitas de cárceles). Para 1842, cuando volvemos a contar con información de los juzgados centralistas, no sólo el señor Zozaya dejó de tener presencia como titular, sino que su juzgado fue suprimido.

En materia de impartición de justicia, debido a que los cuartes 6, 7 y 8 no contaron con ningún juez de letras, es de suponerse que los delitos, seguramente pocos, aunque no por ello inexistentes, que se cometían en alguno de ellos pasaban a ser de jurisdicción del juez más inmediato, lo que puede no carecer de sentido, en vista de que el primer federalismo reconoció la validez del llamado reglamento de tribunales de 9 de octubre de 1812 que en materia de jueces letrados estipuló que: “no podrá dejar de haber juez letrado de primera instancia en un territorio que llegue a los cinco mil vecinos”,45 y, sobre el número y jurisdicción de éstos, apuntó que “una población, cuyo numeroso vecindario equivalga al de uno, dos o más partidos, tendrá el número necesario de jueces de primera instancia, pudiéndoseles agregar aquellos pueblos pequeños, a los cuales por su inmediación les sea más cómodo acudir allí para el seguimiento de sus pleitos”.46

Sobre la jurisdicción nada se dijo durante el centralismo, el artículo 25 de la Quinta Ley, únicamente se limitó a mencionar que en los Departamentos se establecerían jueces subalternos y sus juzgados para el despacho de las causas civiles y criminales en primera instancia, de acuerdo con los gobernadores, “con tal de que la población de todo el partido no baje de 20 mil almas” y, según la ley de tribunales de 1837, el número de jueces lo designaría la junta de acuerdo con los gobernadores y previo informe a los tribunales superiores.47 Probablemente, la jurisdicción de los juzgados de letras no se aclaró en vista de que, por necesidad y comodidad, la población se decantaba de forma natural a su juzgado más cercano.

Así, hipotéticamente, la jurisdicción de los jueces, cuando menos durante el primer federalismo, podría ser como se muestra en el plano 5. Los cuarteles que contaron con juzgados, pudieron absorber las necesidades de justicia de la población del cuartel adyacente, aunque también podría no ser raro que no fuera así, en vista de que las disposiciones no se tornaron en imposiciones.

Fuente: Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel. La República Mexicana en 1846, o sea Directorio General de los supremos poderes, y de las principales autoridades, corporaciones y oficinas de la Nación. México: Imprenta de J. M. Lara, calle de la Palma n. 4, 1845, 103.

Plano 4. Ubicación y distribución de los jueces de letras en los cuarteles mayores de la Ciudad de México, 1846

Obviamente la representación de las jurisdicciones del plano 5, es una representación hipotética e ideal, pues, si nos pusiéramos en el lugar de los hombres y mujeres que acudían con el juez más cercano, los jueces del cuartel mayor 4, por ejemplo, podían atender no sólo a los ciudadanos del cuartel mayor 7 sino del 3 y hasta del 5, que vivieran en las manzanas próximas.

Volviendo a los cuarteles, de aquellos que no contaron con ningún juez o juzgado pasemos a los casos opuestos: aquellos que tuvieron uno o varios jueces; antes, abriré un paréntesis para referirme al cuartel mayor número 3 que, pese a contarse entre los más poblados, no poseyó ningún juzgado, aunque algunas de las razones para ello estriban en su importancia.

En el cuartel mayor número 3 se ubicaron los principales edificios públicos como oficinas de gobierno, iglesias, colegios y hospitales,48 por lo que concentraba las principales actividades comerciales, políticas y religiosas de la ciudad, siendo la sede de los poderes federales y, en su momento, centrales.

Abarcó las manzanas del sur de la catedral, del Palacio Nacional, centro de los poderes políticos que sirvió como residencia presidencial, sede de la Suprema Corte, en su momento y, entre otras funciones y oficinas, albergó la Cárcel Nacional hasta su mudanza en 1831; también se encontraba ahí la Casa del Ayuntamiento, la Universidad, la Iglesia y el Colegio de Porta Coeli, la Iglesia de Balvanera, el Templo y el Hospital de Jesús Nazareno y el Hospital de San Pablo, el mercado del Parián (demolido en julio de 1843)49 y posteriormente el del Volador, anteriormente una plaza de larga tradición.50 Aunque también incluyó áreas centrales urbanizadas y barrios semirrurales y pueblos rurales, se extendía a los barrios de los alrededores de San Pablo e incluía pueblos como el de Santa Cruz Acatlán y San Francisco Tultenco.51

Debido a su importancia, es de suponerse que se encontraba más custodiado que el resto, pues, incluso fue el sitio obligado de reunión de los agentes del orden y seguridad de la capital, quienes se daban cita en la Diputación, ya en la mañana o en la noche, para recibir instrucciones de sus superiores.52

Amén de la Cárcel Nacional, también se encontraba la de la Diputación que contó con un juzgado y a la que dichos agentes remitían a los detenidos de su jornada. Los jueces que atendían dicho juzgado, según indicios, eran los de letras que se turnaban el despacho de las causas semanalmente, por ello es que en las guías de forasteros y calendarios manuales no se menciona entre los jueces de letras capitalinos al de la cárcel, por no contar con uno de forma permanente, sino sólo con jueces “de turno”. Sin embargo y, siguiendo mi hipótesis de que los jueces asumían la jurisdicción sobre delitos de su cuartel más inmediato, en querellas y acusaciones de parte, los ciudadanos del cuartel 3 podrían interponer su denuncia en el cuartel mayor 5, en el juzgado de Manuel Zozaya.

Los cuarteles mayores que sí contaron con jueces letrados o juzgados se caracterizaron, en su mayoría, por ser los centrales (exceptuando al mayor 3, como vimos) y los más poblados, como demuestra María Gayón, que con base en el censo de la Ciudad de México de 1848 (realizado por los estadounidenses durante su ocupación militar) pudo determinar que el mayor número de viviendas se concentraban ahí: 2,704 para esa zona; mientras que para las que llama “zonas intermedias”, que corresponderían buenamente a los cuarteles cuyos trazos eran menos delineados de los centrales y a los que pertenecían las parroquias asentadas ahí: Santa Catarina al norte de la ciudad; Mixcalco al este; San Pablo y los “barrios del sur”, precisamente, al sur; y al oeste, las de Santa María, Alameda y Nuevo México, se censaron de 242 a 471 casas.

Por su parte, en las zonas “periféricas”, amplias y diversas (al suroriente La Viga; al oriente La Palma y Tepito-Tequipeuca; al norte Tlatelolco y Nonoalco; y al occidente San Cosme y las Calzadas del Poniente),53 se contaban de 32 a 189 casas. Es verdad que el censo corresponde a un periodo que excede por un par de años al del presente estudio; sin embargo, los datos pueden brindarnos una idea de la relevancia que la zona de los cuarteles centrales mantenía con respecto al resto. Una perspectiva útil que puede explicar la presencia de jueces de letras precisamente en esos cuarteles.

De los cuarteles, jueces, juzgados y delitos

Para recapitular, la Ciudad de México contó con jueces y juzgados de letras, ubicados en el primer federalismo en los cuarteles mayores 1, 2, 4 y 5; mientras que en el centralismo los hubo en 1, 2 y 4, desapareciendo el juzgado del cuartel mayor 5. Así que, a continuación, caracterizaré cada uno de los cuarteles y los delitos que atendieron en los juzgados.

Para hablar de los delitos en la capital durante esas dos primeras administraciones, utilizaré los registros de las visitas de cárceles. Lamentablemente para los casos procesados en la Cárcel de la Diputación o Ciudad no hay muchos datos.54 Una fuente interesantísima de consultar serían los libros de entrada de esa cárcel o bien donde los auxiliares de cuartel, dependientes de los regidores de cuartel, asentaban cada una de las detenciones que efectuaban diariamente, pero para el periodo que me ocupa no hay noticia de su existencia.

En cambio, los detenidos, procesados y sentenciados por los juzgados capitalinos de primera instancia y que eran enviados a la Cárcel Nacional han corrido con mucho mayor fortuna, así que existen datos muy reveladores, aunque sesgados sobre la criminalidad en la Ciudad de México. Debe tomarse en consideración, por tanto, que la información que presentaré enseguida llegó por la vía de los jueces letrados, quienes, en las visitas de cárceles, sobre todo, las que competían a la Cárcel Nacional, debían presentarse con su escribano llevando la lista de los reos que pertenecían a su juzgado respectivo.

De los datos sobre delitos reunidos55 tomaré únicamente dos fechas de los años 1830 (3 de abril y 29 de mayo) y 1846 (26 de septiembre y 23 de diciembre) para las que hubo información disponible y cuyos juzgados de origen pudieron cartografiarse. Comenzaré por 1830. Como he mencionado líneas más arriba, durante el régimen federalista (1824-1835) se mantuvieron en operaciones seis juzgados de letras, a los cuales cualquier ciudadano podía acudir en casos que lo ameritaran.

El cuartel mayor 1 se ubicó al oeste de la catedral: “abarcó zonas urbanizadas en las que se encontraban algunos comercios, como joyerías, cristalerías y droguerías. Era una de las zonas más ‘populosas’ de la ciudad donde predominaban las casas de vecindad que albergaban hasta 200 personas”.56 Ahí se encontraban algunas de las principales calles, como Plateros o Tacuba, y construcciones como el Colegio de Minería o los conventos de San Francisco y La Concepción;57 y sus linderos se extendían al norte más allá del convento de Santo Domingo por los parajes insalubres y poco poblados de La Viña y La Lagunilla.58 Este cuartel no tuvo zonas rurales.

Durante el año de 1830, Cayetano de Rivera, juez de letras, despachó diversas causas en ese cuartel; éste había sustituido en sus funciones a Agustín Pérez Lebrija. En la dura transición, fiel al encargo de la justicia, permaneció al servicio del nuevo juez el escribano José Andrade.

En el diario trajín de la vida foral, de los seis juzgados que operaron durante el federalismo, el número 1 fue precisamente el que menos delitos atendió durante los meses de abril y mayo de 1830, y en ambos meses el delito de robo fue el más recurrente con 12 y 11 casos, respectivamente. Le siguió en incidencia el de “heridores”, con 8 registros en abril y 6 homicidios el mes de mayo. Durante esos meses el juzgado atendió un total de 63 casos, lo que en promedio representó un delito por día.59

En el cuartel mayor 2, localizado al suroeste de la catedral, se encontraban calles como la de Mesones, Regina y Niño Perdido; al igual que el primero, no contó con zonas rurales ni semirrurales. En ese cuartel atendió el juez Pedro Galindo, cuya larga trayectoria foral puede rastrearse desde 1822 y hasta 1832, ya que el mes de mayo fue sustituido por Juan Nepomuceno Márquez. Al servicio del viejo y del nuevo juez permaneció el escribano José Rafael Cartami.

Durante los meses de abril y mayo, el juzgado tuvo conocimiento de 34 “ladrones” y 27 casos por robo respectivamente, seguidos por 9 heridores y 22 casos por “riña y heridas”. Se registraron entre los dos meses un total de 135 personas procesadas por algún delito, lo que representa poco más de 2 delitos por día (2.21 %).60

El cuartel mayor 4 se encontraba hacia el norte de la catedral, tampoco comprendió zonas rurales ni semirrurales y tuvo, en 1830, tres jueces de letras laborando al mismo tiempo. La cuestión no es poca cosa, pues, cada uno atendió poco más de 140 casos por diversas fechorías. El juez José Mariano Ruiz de Castañeda, durante los meses de abril y mayo, tuvo más trabajo, junto con su escribano Manuel Tabera (ambos de larga trayectoria judicial), pues, reportó 148 reos provenientes de su juzgado, siendo los delitos con mayor incidencia en el mes de abril los de “robo” con 12 registros, y “riña y heridas”, igualmente con 12 (un empate). El siguiente mes, los delitos con mayor número de registros fueron “riña y heridas” con 48 casos, y “robo” con 25.61

Otro de los juzgados fue atendido por Cayetano Ibarra y su escribano de apellido Cisneros. Entre ambos meses, se registraron un total de 143 reos; el mes de abril procesaron 31 delitos de robo y 20 por “riña y heridas”; mientras que en el mes de mayo se registró igual número robos y 16 homicidios. El tercer juez de letras del cuartel 4, José María Puchet y su escribano Juan de Madariaga dieron cauce a un total de 141 procesos en los dos meses revisados, siendo, en el primero, los delitos de “riña y heridas” y robo los más demandantes, con 22 y 15 procesados el primer mes, y 49 y 24 el segundo.62 Entre los tres juzgados hubo 432 delincuentes en el bimestre, lo que equivale a poco más de 7 delitos por día (un 7.08 %).

El cuartel mayor 5 se ubicó en el extremo suroriente de la catedral, en éste “vivía un gran número de familias que se dedicaban al comercio de legumbres, frutas y flores, o bien tenían tocinerías, peluquerías, carbonerías. Muy cerca de este barrio había zonas en las que vivía gente muy pobre, por lo que presentaban un triste aspecto”.63 En tal cuartel, de marcados contrastes, despachó el juez de letras Manuel Zozaya y su escribano Eugenio Pozo. Durante los meses de abril y mayo de 1830 dieron cauce a un total de 80 casos por diversos delitos, siendo los más recurrentes, en el mes de abril, los de “heridores” con 10 registros y 8 homicidios; en el mes de mayo hubo 13 homicidios y 8 “portadores de armas”.64 En el conteo total de los procesos por juzgado, de mayor a menor número de delitos, el orden queda como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Procesos por juzgado

| Juez de letras | Número total de delitos (meses de abril-mayo de 1830) | Cuartel mayor |

| José Mariano Ruiz de Castañeda | 148 | 4 |

| Cayetano Ibarra | 143 | 4 |

| José María Puchet | 141 | 4 |

| Pedro Galindo | 135 | 2 |

| Manuel Zozaya | 80 | 5 |

| Cayetano Rivera | 63 | 1 |

Fuente: elaboración propia a partir de la visita de cárcel correspondiente a los meses de abril-mayo de 1830, en Archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ASCJN), Gestión Administrativa, “Visita semanal de cárceles”, clasif. GA-1830-03-26-SCJ-VC-Mx-762, 42 fs. Y exp. 53, GA-1830-05- 19-SCJ-TP-VC-Mx-763.

En estricto sentido y según las cifras por cuartel de la tabla anterior, los juzgados del cuartel número 4 fueron los que atendieron el mayor número de casos, pues, en total, durante los meses de abril a mayo se registraron entre los tres jueces 432 causas criminales (poco más de 60 % del total); aunque debido a la cercanía, probablemente, sus jueces también hayan atendido casos ocurridos en el cuartel inmediatamente adyacente, el número 7 que, como se aprecia, no contaba con juzgado.

En términos generales, en la ciudad, durante el bimestre abril-mayo de 1830, se procesaron 710 individuos por varios delitos, lo que representó poco más de 11 delitos diariamente (11.63 % por día). En el plano 6 se muestra el total de delitos por juzgado.

El número total de delitos puede revelar las zonas más demandantes judicialmente hablando, pero no en términos de violencia; un indicador al respecto puede ser el número de homicidios que atendieron los juzgados y que fueron cometidos durante los meses revisados; y digo que “puede ser”, debido a que los homicidios no siempre se cometieron con premeditación, alevosía y ventaja, sino que algunas veces solían ser producto de terribles accidentes o cometidos en “defensa natural” de la vida. Aunque lo tomo como parámetro pues en la doctrina de la época se le consideró como “el mayor delito que puede cometer un hombre contra otro, por cuanto [que] le priva de su existencia”.65 En esos términos, de mayor a menor, los indicadores se asientan en la tabla 2.

Tabla 2. Indicadores

| Juez de letras | Número total de homicidios (meses de abril- mayo de 1830) | Cuartel mayor |

| Cayetano Ibarra | 25 | 4 |

| Manuel Zozaya | 21 | 5 |

| Pedro Galindo | 12 | 2 |

| Cayetano Rivera | 10 | 1 |

| José Mariano Ruiz de Castañeda | 9 | 4 |

| José María Puchet | 7 | 4 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la visita de cárcel correspondiente a los meses de abril-mayo de 1830, en ASCJN, Gestión Administrativa, “Visita semanal de cárceles”, clasif. GA-1830-03-26-SCJ-VC-Mx-762, 42 fs. Y exp. 53, GA-1830-05- 19-SCJ-TP-VC-Mx-763.

De nuevo se corrobora lo que la primera tabla presentó: los juzgados del cuartel mayor 4 no sólo fueron los que afrontaron mayor carga de trabajo en general, sino los que atendieron el mayor número de homicidios, pues, si sumamos los de los tres juzgados, la cifra asciende a 41. También se puede señalar que mientras algunos juzgados, como el del licenciado Manuel Zozaya, atendieron un bajo índice de delitos, no por ello fueron de menor cuidado, pues, en cifras individuales por juzgado, el de Zozaya aparece en segundo lugar de homicidios, con 21. De nuevo, en cifras generales, se cometieron 84 homicidios durante el bimestre, lo que equivale a poco más de un homicidio diario (1.4 % por día). En el plano 7 se representa el número de homicidios por juez y en la gráfica 1 los delitos en relación con los homicidios.

A los “delitos en general” se le restó el número de homicidios para poder representarlos individualmente.

Gráfica 1. Delitos y homicidios, 1830

El 22 de agosto de 1846 se declaró vigente nuevamente la Constitución de 1824, con lo que asistimos al segundo regreso del federalismo; dentro de las lagunas de información para conocer los delitos durante el centralismo existe una muy pronunciada en los reportes de visitas de cárceles que va de 1837 a 1846. Debido a que no cuento con las direcciones de los juzgados para los años de 1836 ni 1837 correspondientes al centralismo, opté por utilizar el año de 1846, en vista de que puede darnos alguna idea sobre el estado de la criminalidad a los pocos meses de haber finalizado la administración central. Los reportes consultados corresponden a los meses de septiembre y diciembre de 1846 y la suma de delitos de ambos meses por juzgado organizada del mayor al menor índice de delitos se muestra en la tabla 3.66

Tabla 3. Suma de delitos de ambos meses por juzgado

| Juez de letras | Número total delitos (meses de septiembre y diciembre de 1846) | Cuartel mayor |

| Juzgado 2º. Bernardino Olmedo | 202 | 4 |

| Juzgado 1º. Ignacio Jáuregui | 168 | 1 |

| Juzgado 5º. Juan Bautista Lozano | 134 | 4 |

| Juzgado 3º. José María Muñoz de Cote | 97 | 2 |

| Juzgado 4º. Gabriel Gómez Peña | 89 | 2 |

Fuente: elaboración propia, ASCJ, Asuntos Económicos, “Visita general de Cárcel del sábado 26 de septiembre de dicho año”, 1846, clasif. GA-1846-02-23-SCJ-TP-VC-Mx-4410, Caja 31, legajo 2, exp. 99 y “Visita general de cárceles del miércoles 23 de diciembre de dicho año”, 1846, clasif. GA-1846-12-18-SCJ-TP-VC-Mx-4412, caja 31, legajo 2, exp. 74.

Lo primero que hay que notar es que el cuartel número 4, al igual que durante 1830, se mantuvo como el que mayor número de delitos que registró, así por juzgado en lo individual, como en la suma de los dos juzgados da un total de 336 delincuentes pertenecientes a la jurisdicción de sus juzgados, aunque menor a la de los tres jueces de letras de 1830, que fue de 432. Lo llamativo de las cifras de 1846 con respecto a las de 1830 es el incremento considerable de delitos en el cuartel mayor 1 que, se recordará, había sido el que la década pasada podría haberse considerado como el más “pacífico”, al registrarse en dos meses una cifra de 63 procesos judiciales, y en cuarto lugar de seis en materia de homicidios, al registrarse 10 incidentes frente a los 45 homicidios de 1846.

En 1830, el juzgado que registró el mayor número de reos durante dos meses en la Cárcel Nacional de Palacio fue el de José Mariano Ruiz de Castañeda con 148; mientras que en 1846 el juzgado que tuvo más delincuentes presos en la Cárcel Nacional de la ex Acordada fue el de Bernardino Olmedo con 202. Sin embargo, en términos generales, durante los meses de septiembre y diciembre de 1846 se procesaron en total a 690 individuos por varios delitos, que frente a los 710 individuos del bimestre de 1830 representa una disminución de 2.82 %. Durante esos dos meses se cometieron poco más de 11 delitos diariamente (11.31 % por día). A continuación se muestra el plano con los delitos por juzgado (plano 8).

En cuanto a los homicidios perpetrados en un periodo de dos meses en 1830, el número más alto fue del juzgado de Cayetano Ibarra, con 25 homicidios, cifra que contrasta con la más alta de 1846, que fue de 45 homicidios que tuvo conocimiento el juzgado 1º a cargo de Ignacio Jáuregui: un incremento de 80 %, lo que indica -y lo digo con la mayor precaución, pues, no cuento con más cifras para contrastar- que la violencia se incrementó casi al doble en un periodo de poco más de una década. A continuación, en la tabla 4, se muestra el número total de homicidios de mayor a menor número de casos, el juzgado correspondiente y el cuartel al que perteneció.

Tabla 4. Número total de homicidios

| Juez de letras | Número total de homicidios (meses de septiembre y diciembre de 1846) | Cuartel mayor |

| Juzgado 1º. Ignacio Jáuregui | 45 | 1 |

| Juzgado 2º. Bernardino Olmedo | 38 | 4 |

| Juzgado 5º. Juan Bautista Lozano | 19 | 4 |

| Juzgado 4º. Gabriel Gómez Peña | 16 | 2 |

| Juzgado 3º. José María Muñoz de Cote | 6 | 2 |

Fuente: elaboración propia, ASCJ, Asuntos Económicos, “Visita general de Cárcel del sábado 26 de septiembre de dicho año”, 1846, clasif. GA-1846-02-23-SCJ-TP-VC-Mx-4410, Caja 31, legajo 2, exp. 99 y “Visita general de cárceles del miércoles 23 de diciembre de dicho año”, 1846, clasif. GA-1846-12-18-SCJ-TP-VC-Mx-4412, caja 31, legajo 2, exp. 74.

En el plano 9 es posible advertir los homicidios por juzgado y en la gráfica 2, la relación de los delitos con respecto a los homicidios durante dos meses de 1846.

A los “delitos en general” se le restó el número de homicidios para poder representarlos individualmente.

Gráfica 2. Delitos y homicidios, 1846

Si comparamos las cifras totales entre los años de 1830 y 1846, es notoria un alza en el índice de procesados por homicidios en particular, aumento que puede obedecer a la inestabilidad social. En cifras totales y, comparativamente, en 1846 hubo un total de 124 homicidios en dos meses, lo que equivale a poco más de dos homicidios por día en la ciudad, o un 2.032 % diario, en contraste a los 84 homicidios de 1830. Un dato revelador entre las administraciones puede ser la aparente disminución en los delitos que se cometían en la capital, lo que puede explicarse con la supresión de uno de los seis juzgados que operaron durante el federalismo, lo que tal vez mermó uno de los canales de la justicia y, por tanto, si la delincuencia no disminuyó, sí contó con un tracto menos.

Reflexiones finales

El ejercicio de la justicia ordinaria en la Ciudad de México, durante las dos primeras administraciones republicanas, recayó en los jueces y juzgados de letras. Aunque no fueron los únicos derroteros de la justicia, sino elementos de la “ciudad judicial”, es decir, parte de la expresión de la justicia en la gran urbe que se manifestó en la presencia y formación de abogados, los juzgados y sus escribanos (su expresión menos visible) asociados a un local particular y en la ejecución del castigo, la parte más notoria no sólo para comprender las cárceles capitalinas, sino la presencia misma de los reos como autores; no sólo de diversidad de trabajos forzados que realizaban en la capital, sino como autores de fugas de presidios y obras públicas. Expresiones de la justicia como respuesta a un gran telón de fondo: la criminalidad.

Los juzgados capitalinos se ubicaron en los cuarteles mayores más poblados (aunque el cuartel mayor 3 es una excepción a la regla) y de suma importancia comercial, política y religiosa; caso opuesto a los cuarteles que no contaron con alguno de ellos y que se distinguieron por ser de población menos densa y de menor o escasa importancia comercial y política.

En cada juzgado, los jueces de letras atendieron diversidad de delitos que iban desde aquellos que comprendieron riñas y golpes, robos, “incontinencias” -inmaturas y adulterinas- adulterio, monederos falsos, portación de arma, fugas de presidio, hasta homicidios y demás infracciones que tuvieron que ser procesadas oportunamente. Por supuesto, este tipo de justicia, la ordinaria, que conllevaba un juicio más o menos largo, sólo constituye una pequeña parte de los delitos que se cometían en la gran urbe, pequeña en comparación, por ejemplo, de los delitos que se cometían diariamente y de los que se ocupaban los agentes de la seguridad y orden que encauzaban a los alteradores del orden público a la cárcel de la Diputación y que solían resolverse en un juicio sumario que implicaba penas mínimas (pocos días de servicio de cárcel, multas, compurgaciones, apercibimientos, etcétera).

Aunque el crecimiento poblacional de la capital no fue significativo debido a la inestabilidad política y a las crisis sociales y de salud, la criminalidad parece que se desarrolló, en contraste, de manera constante y ascendente. La instalación de juzgados también obedeció a que las zonas centrales, más densamente pobladas, prósperas y dinámicas, fueron justamente en las que se atendieron el mayor número de delitos, especialmente, el cuartel mayor 4 contiguo al 7, el que registró, en ambas administraciones políticas, el mayor número de procesos judiciales criminales y el que más homicidios contabilizó; algo muy sintomático al respecto, fue que en 1830 despacharon ahí tres jueces letrados y dos en 1846, tal vez, bajo la lógica de “a grandes males, grandes remedios”.

nova página do texto(beta)

nova página do texto(beta)