La virgen [Atalanta] es nuestra materia regia. Huye y tiene pies alados, es decir, tiene las sandalias de Mercurio. Por eso, cualquiera podría adelantarla en carrera solo si usa ardides y estratagemas. Cómo debe hacerse lo enseña la alegoría de los sabios: toma manzanas de oro y sucesivamente lánzalas ante ella. Saldrás victorioso. Nada hay más abierto ni más conveniente. (Maier 1614, p. 87, trad. propia)

Aquí está esta joven y negra Atalanta, preparándose para la carrera que ha de correr. Si sus ojos siguen mirando hacia las colinas y el cielo como en los días de antaño, entonces podemos esperar una carrera noble; pero ¿qué pasa si algún despiadado, astuto o incluso imprudente Hipómenes pone manzanas de oro delante de ella? [...] ¡Vuela, doncella mía, vuela, que allá viene Hipómenes ! (Du Bois 2007, pp. 57 y 62, trad. propia)

Los mitos no transmiten narraciones completas que pertenezcan a otras vidas, otras sociedades u otras épocas, sino elementos (figuras heroicas, motivos o temas) susceptibles de nuevas interpretaciones, apropiaciones y reelaboraciones que permiten actualizar los sentidos compartidos de identidad y alteridad, de ahí la multiplicidad de versiones y variantes de cada mito. Así, el de Atalanta no refiere más a una historia acabada y ajena de una mujer veloz en la Antigüedad que a una figura de la tradición clásica que permanece abierta y a un atributo o una posibilidad que resuena en la propia identidad de quienes han interpretado el mito. La veloz heroína huye de sus pretendientes persiguiéndolos en una carrera; Hipómenes, a su vez, huye de ella porque persigue su lecho y escapa de la amenaza de muerte que significa su alcance. La carrera de velocidad que los enfrenta no está libre de tensiones y deseos confrontados que, hasta hoy, mantienen vivas las apuestas, ora por el joven, ora por la doncella. En tanto representación de la feminidad fuera de orden y de aquello otro que parece amenazante, el mito de Atalanta ha sugerido tanto una imagen atractiva y riesgosa como un objeto de sometimiento que, a su vez, está llamado a resistir.

En el presente artículo, analizo cuatro momentos en la interpretación y variación de este mito: la cerámica clásica griega (siglos VI y V a. e. c.), la versión literaria de Ovidio en sus Metamorfosis (siglo I), la de Atalanta e Hipómenes de Guido Reni (1618) en el Renacimiento ―en diálogo con la Atalanta fugiens de Michael Maier (1617)― y, finalmente, el uso de Atalanta en el mito fundacional de la moderna ciudad de Atlanta, en el ensayo “Of the Wings of Atalanta” de W. E. B. Du Bois, publicado por primera en 1903. Teniendo en cuenta la diversidad de lecturas del mito, es preciso preguntar, por un lado, qué elementos literarios y pictóricos han propiciado una variante en detrimento de otra en una época determinada y, por otro lado, qué elementos contextuales han servido para la interpretación y utilización de los temas más extendidos del mito. En este sentido, no solo me pregunto por la transformación narrativa del mito desde la Antigüedad hasta nuestros días, sino por las razones de su pervivencia, lo que implica examinar el uso de la mitología para entender las formas de organización pasadas y para cuestionar las presentes. Argumento que el mito de Atalanta no solo resulta valioso para revisar las maneras en que Occidente ha creado y subordinado identidades a partir de criterios dualistas (lo masculino en oposición a lo femenino, lo cultural en oposición a lo natural, lo civilizado en oposición a lo salvaje, el “yo” en oposición al “otro”), sino también para repensar las posibilidades de resistir y superar esas lógicas de dominación. Particularmente, sostengo que la “otredad” que implica la figura de Atalanta garantiza la pervivencia del mito puesto que, sobre esta, se inscribe tanto la amenaza y subordinación del otro como la necesidad de su emancipación.

1. Huidas y persecuciones: otredad domesticada en las versiones clásicas

Varias fuentes literarias y distintas reproducciones visuales de la Antigüedad hacen referencia al mito de Atalanta. Las fuentes, con todo, no ofrecen una versión unívoca, pues aquellos motivos que interesaron a los artistas, cuyas obras fueron más extendidas en su propia época, son menos abordados en los textos. Además, las fuentes añaden, eliminan, tergiversan o superponen elementos, por lo que no resulta fácil discernir cómo llegaron a producirse las versiones, cuándo se popularizó una variante o cuáles motivos corresponden a una versión y cuáles a otra. Así, los posibles orígenes ―arcadio, del sur de Grecia, o beocio, de la Grecia central― que se le atribuyen a Atalanta apuntan o bien a dos variantes de un mismo mito o bien a dos figuras mitológicas distintas, con atributos y motivos poéticos discernibles entre sí.1 Según el origen atribuido, los autores resaltan algunas características sobre otras, tanto de Atalanta misma, como de los eventos en los que participa: si se considera arcadia, su padre es Yaso (Call., Dian., 215, ed. 1980; Apollod., Bibl., 3, 9, 2, ed. 1982), su consorte es Meleagro y su hijo es Partenopeo (Hyg., F., 70, 99, ed. 2009); es conocida como arquera y cazadora (Call., Dian., 215; Apollod., Bibl., 3, 9, 2) y participa en la cacería del jabalí de Calidón (Call., Dian., 220; Apollod., Bibl., 3, 9, 2). Si se considera beocia, la doncella es hija de Esqueneo (Apollod., Bibl., 1, 8, 2, 3; Hes., Fr., 72, ed. 1978; Hyg., F., 173, 185 y 244; Ov., Met., 10, 609, 660, ed. 2003), se resiste al matrimonio (Hes., Fr., 73; Apollod., Bibl., 3, 9, 2; Hyg., F., 185; Ov., Met., 10, 609) y es conocida por vencer a sus pretendientes en una carrera, hasta que es vencida por Hipómenes (Hes., Fr., 76; Ov., Met., 10, 609) o Melanión (Apollod., Bibl., 3, 9, 2), con quien se desposa en consecuencia de la derrota.

La ausencia de la figura materna es transversal a todas las versiones. Algunos autores señalan que fue abandonada por su padre, quien deseaba un hijo varón, fue amamantada por una osa y luego criada por cazadores (Apollod., Bibl., 3, 9, 2). Para Calímaco, es Ártemis quien la instruye en la caza (Call., Dian., 215). Permanece virgen por elección propia (Hes., Fr., 73; Apollod., Bibl., 3, 9, 2) 2 y, en la versión ovidiana, su rechazo al matrimonio es consecuencia de un oráculo que le vaticinó que, una vez desposada, se perdería a sí misma (Met., 10, 565-566). Por ello, bien sea motivada por su padre o por voluntad propia,3 organiza unas carreras en las que compite con sus pretendientes por la vida o por las nupcias: si alguno la venciera, ella se desposaría con él; si ella resultara más rápida y ganara la carrera, la muerte sería la penitencia del perdedor.4

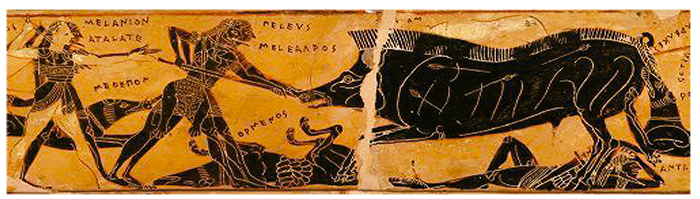

Además de las carreras pedestres, Atalanta era famosa por enfrentarse en combate con Peleo y vencerlo en los juegos funerarios en honor a Pelias (Apollod., Bibl., 3, 9, 2), por matar a los centauros Hileo y Reco cuando intentaron violarla (Call., Dian., 221) y por participar en la cacería del jabalí de Calidón y herirlo ella primero (Apollod., Bibl., 1, 8, 2; Ov., Met., 8, 380). De estas actividades, las más conocidas y documentadas como motivos literarios o pictóricos son la caza del jabalí ―si bien no todas las fuentes que mencionan o representan esta cacería incluyen a Atalanta en su lista de participantes―, la carrera de velocidad ―casi exclusiva de las fuentes literarias― y el combate con Peleo ―casi exclusivo de las fuentes pictóricas―. Con todo, se trate de variantes genealógicas de una sola Atalanta, versiones diversas de un mismo motivo o realmente mitos distintos, los orígenes, los atributos y los motivos se solapan en las fuentes. Por ejemplo, en el detalle de una cerámica de mediados del siglo VI (fig. 1) se superponen dos motivos: el combate entre Peleo y Atalanta sucede sobre la cabeza del jabalí de Calidón.5

München, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, 596. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atalanta_Peleus_Staatliche_Antikensammlungen_596.jpg

Fig. 1. ”Hidria con Peleo y Atalanta”, cerámica calcidea de figuras negras, 540-530 a. e. c.

El mito de Atalanta estuvo muy extendido en el período clásico gracias a las representaciones pictóricas de cacerías y combates en objetos de uso cotidiano. Sabemos que tales utensilios tenían una importancia particular en algunas ceremonias tales como funerales, fiestas o matrimonios, que se destinaban a lugares concretos, como cocinas, gimnasios o habitaciones, y que tendrían la función de apuntalar las concepciones culturales según la ceremonia o el espacio en cuestión. Por ejemplo, una cerámica con imágenes de caza o combate ubicada en un gimnasio haría referencia a los rituales de iniciación de los jóvenes, pues estos eran los motivos más frecuentes en las vasijas para representar el tránsito de los efebos al ejercicio de su masculinidad.6 Pero ¿qué lugar tendría Atalanta en esas representaciones?

Florencia, Museo Arqueológico. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleitias_e_vasaio_ergotimos,_cratere_fran%C3%A7ois,_570_ac_ca._giochi_funebri_per_patroclo_e_cinghiale_calidonio_(cropped-1).JPG.

Fig. 2. “Detalle del Vaso François”, del pintor Kleitias, cerámica ática de figuras negras, 570-560 a. e. c.

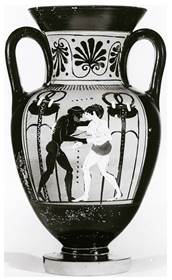

Los ritos de iniciación de la vida adulta para las doncellas, cuyo tránsito estaba precisamente condicionado por el matrimonio, parecerían no coincidir con la figura de una joven que renuncia al lecho nupcial huyendo de sus pretendientes y dándoles muerte. Sin embargo, allí aparece ella cual efebo: sus atributos y las actividades a las que se dedica son propias de la preparación de los jóvenes para el mundo masculino. Con todo, difícilmente podría esto significar la irrupción de una mujer en las actividades propias de los hombres en el contexto griego. Por un lado, aunque aparezca en algunos vasos como un efebo, Atalanta también es representada como distinta o intrusa: está vestida, junto a compañeros desnudos, con un atuendo notablemente extranjero; incluso, en varias representaciones su apariencia es la de una amazona o una ménade (fig. 2),7 pues lleva indumentaria escita o tracia y pieles de animales o armadura hoplita.8

Ahora bien, incluso en estos motivos, la figura de Atalanta no está libre de una interpretación erótica y matrimonial. Varios aspectos son prueba de ello. En primer lugar, algunas amazonas, como Hipólita, Pentesilea y Antíope, fueron vencidas, dominadas y civilizadas por héroes griegos; este sería también el caso de esta Atalanta, que colaboraba con los héroes griegos en la cacería y fue desposada por uno de ellos, Meleagro. En segundo lugar, después de que en el mito se introdujera un romance entre Meleagro y la heroína, probablemente iniciado en la tradición textual por Eurípides, las vasijas contenían en un lado la cacería del jabalí y en el otro un tema matrimonial (Barringer 1996, pp. 51-66), de modo que ambos rituales estuvieron representados en el mito: la caza y el matrimonio y, con ello, la dominación de una virgen salvaje. En tercer lugar, la figura de Atalanta como esposa de Meleagro la privó en otras representaciones iconográficas de sus atributos como cazadora y luchadora; en Roma, por ejemplo, es frecuente encontrarla en contextos funerarios llorando la muerte de su Meleagro (Boardman 1983, p. 11). En cuarto lugar, las representaciones de luchas entre un hombre y una mujer estaban, por lo general, cargadas de tensión sexual, de modo que el combate entre Peleo y Atalanta sería visualmente tenido por una escena erótica, una en la que una mujer se resiste, lucha y se enfrenta a un rapto o una violación (figs. 3 y 4). Es esta erotización la que, finalmente, da sentido a varias representaciones etruscas de dicha doncella con atributos femeninos, desnuda, sin armas y en compañía de Adonis y Afrodita (Boardman 1983, p. 17).

Berlín, Staatliche Museen, Antikensammlung. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), Atalante 71.

Fig. 3. “Atalanta y Peleo”, cerámica de figuras negras, pintor de Diosfo, 520 a. e. c.

Berlín, Staatliche Museen, Antikensammlung. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), Atalante 77.

Fig. 4. “Atalanta y Peleo”, relieve Melio, 460-450.

Barringer (1996, pp. 49-50) señala que, a pesar de que estas representaciones difieren en períodos, técnicas, motivos y temas, una comparación entre ellas permite evidenciar varias similitudes en las interpretaciones del mito de Atalanta. Según ella, la heroína personifica la ambigüedad entre lo femenino y lo masculino, lo insider y lo outsider, la paradoja de un efebo femenino. Como amenaza y desafío para el mundo de los hombres, Atalanta constituye un objeto de deseo y un otro al que conviene dominar. Estas variantes pictóricas del mito, hasta ahora, permiten obtener de distintas maneras una visión de los ideales sobre los roles de género durante el período clásico griego. Sin embargo, el mito trasciende el contexto griego a través del motivo menos representado en el arte clásico, a saber, la carrera contra Hipómenes. Hesíodo es la fuente más antigua de esta versión y, entre los autores grecorromanos, solo Ovidio dedica especial atención a ella.9

2. Atalanta huye: ardides de Venus en la versión de Ovidio

Con un singular dramatismo, Ovidio describe el momento previo al encuentro de Atalanta e Hipómenes, el desarrollo de la carrera y la metamorfosis que sucede como castigo al descuido impío del joven. Esta Atalanta, que es beocia, resulta también singular en cuanto a su velocidad y su hermosura,10 pero tiene añadido el conflicto interno, la duda y la demora que ninguna otra fuente anterior le atribuyó. Es Ovidio el único que otorga voces y voluntades a los protagonistas y hace presa a la heroína de una vacilación, de un ansia de obtener y rechazar la victoria que se presenta en imágenes contrastadas: a la velocidad y aplomo de sus movimientos, le sucede la demora y la duda que obliga su carrera contra Hipómenes; a la violencia de sus victorias, le sucede el cuidado por el joven cuya hermosura y juventud la suspenden.

En el Libro 10 de las Metamorfosis, es Venus quien narra el mito de Atalanta. Con delicada atención, a través de la historia de la doncella beocia, le suplica a su amado Adonis que se mantenga lejos del linaje de las fieras, jabalíes y leones, que ella encuentra abominable. El papel de Venus es, pues, en la versión ovidiana, más evidente y definitivo que en las demás. Su desprecio por la muchacha es similar a su desprecio por los leones, cuyo celibato le resulta igual de ofensivo.11 Atalanta, como los leones, es amiga de Diana y enemiga de Venus. Así, una vez que el enamorado Hipómenes demanda la ayuda de esta diosa para vencer a la joven, no solo se encarga Venus de proveerle tres frutos dorados que, arrojados sucesivamente durante la carrera, distraerían a la doncella y le concederían la victoria a él, sino que también obliga ella a Atalanta a recoger las manzanas e, incluso, hace la tercera todavía más pesada, a fin de garantizar su absoluta derrota.

Es Venus también quien, ofendida porque Hipómenes no le agradeció nunca su favor, impulsa su deseo sexual mientras se encuentran los amantes en el santuario de Cibeles, lo que provoca la ira de la diosa y los convierte a ambos inmediatamente en leones que unce a su carro. El castigo resultaba más severo porque implicaba la terminación definitiva de los encuentros eróticos de los amantes. Si bien la transformación en leones es el desenlace más famoso de la historia de amor entre Atalanta e Hipómenes y pareciera particularmente injusta porque la muchacha cargó con el error de su amado, su metamorfosis no es sino una exageración de lo que Atalanta ya era: violenta, salvaje, cazadora, célibe y consagrada a Diana. No es la metamorfosis el punto crítico de la narración ovidiana, sino la carrera que enfrenta a la heroína consigo misma: de la violencia se mueve a la atención; de la velocidad a la dilación.

Al principio de la narración, se dice de Atalanta que “vive soltera en medio de oscuros bosques” y que la carrera es la manera en que huye con violencia de los pretendientes que la acucian (Ov., Met., 10, 569-560). Luego, ella reconoce que su tálamo es cruel (Ov., Met., 10, 621). A la oscuridad, violencia, crueldad y fuga de la núbil Atalanta se opone la atención amorosa animada por Hipómenes, una vez que se ha declarado él su contrincante y pretendiente: ella lo contempla con un rostro blando y duda si prefiere ganar o perder (Ov., Met., 10, 609); desea, de hecho, que Hipómenes desista o que gane la carrera (Ov., Met., 10, 629) y se pregunta por qué se preocupa por él especialmente, si ya ha asesinado antes a tantos otros (Ov., Met., 10, 623). Atalanta desearía, en fin, compartir su lecho con Hipómenes, si fuera más feliz y no tuviera tan terrible hado (Ov., Met., 10, 633-635).

Mientras el joven observa la carrera de ella contra otro pretendiente, la velocidad y belleza resultan características de sus movimientos:

le pareció que ella no avanzaba menos veloz que una flecha de Escitia, sin embargo, él admira más su belleza, y aquella carrera proporciona belleza. La brisa lleva hacia atrás las sandalias arrebatadas a las rápidas plantas, y sus cabellos se desparraman por su espalda de marfil [...] (Ov., Met., 10, 588-596).

También en la carrera entre Hipómenes y Atalanta la velocidad es el punto inicial: “uno y otro saltan hacia adelante desde su punto de salida y con pie rápido rozan la superficie de la arena” (Ov., Met., 10, 552-654). No obstante, pronto la velocidad es matizada por la demora y la duda, que contrastan agónicamente en cada momento de la competencia: “¡Oh, cuántas veces, al poder ya sobrepasarlo, se detuvo y dejó atrás de mala gana el rostro contemplado durante largo tiempo!” (Ov., Met., 10, 661-662). Una vez que Hipómenes lanza la primera manzana, Atalanta queda suspendida “por el deseo del resplandeciente fruto, desvía su carrera y coge el oro que iba rodando (Ov., Met., 10, 666-667). Luego “en rápida carrera, corrige su tardanza y el tiempo perdido y de nuevo deja al joven tras su espalda y, otra vez demorada por el lanzamiento de un segundo fruto, sigue al hombre y lo adelanta” (Ov., Met., 10, 769-770). Y con el lanzamiento de la última manzana, Venus confiesa:

para retrasarla lo más posible en su vuelta, con juvenil fuerza arrojó de través a un lado del campo el resplandeciente oro. Pareció que la doncella dudaba en buscarlo: la obligué a cogerlo y, una vez que hubo cogido la manzana, le añadí peso y le fui un obstáculo tanto por el peso de la carga como por la demora, y, para que mi narración no sea más lenta que la propia carrera, la doncella fue adelantada: el vencedor obtuvo su premio (Ov., Met., 10, 674-680).

La tardanza que implica para Atalanta cada fruto dorado arrojado en el campo de carreras se opone a su velocidad tanto como a su resoluta decisión de mantenerse lejos de las nupcias, pero se acomoda también con la duda y la confusión que le suscita Hipómenes: “como inexperta y tocada por el primer deseo, sin saber qué hace, ama y no se da cuenta de que es amor” (Ov., Met., 10, 636-637). Además de la intención poética de Ovidio, que ha permitido a los personajes hacer parte de su propia historia, la carrera de velocidad parece cargada de un haz de intenciones que no es fácil desentrañar: el alcance de Atalanta es la muerte de Hipómenes, la victoria de Hipómenes es la perdición de Atalanta y el sometimiento de su persona en tanto virgen, agreste y violenta.12 Esta versión remite también a los ritos de iniciación mencionados: el joven persigue a la doncella como a una presa que caza, la muchacha corre como símbolo de tránsito a la vida de mujer casada (Barringer 1996, pp. 72-73). El tránsito al matrimonio implica la victoria para uno y la pérdida de sí misma para la otra.

Ahora bien, la Atalanta en fuga de Ovidio tiene solo un punto de comparación con las fuentes iconográficas. En un lécito con fondo blanco, atribuido a Duris de Atenas, se representa una huida de Atalanta; pero, en lugar del joven Hipómenes, la persiguen tres Erotes alados. Un Eros, al que ella dirige un gesto explícito de rechazo con su mano derecha, la sigue con una corona nupcial y con una suerte de fusta, que fue luego reemplazada por una flor. Los lécitos de fondo blanco eran frecuentemente destinados a contextos funerarios. En este caso, según menciona Boardman (1983, p. 137), la “percepción del matrimonio como una muerte metafórica” sería evidente para cualquier griego, de ahí la huida y el rechazo de Atalanta, para quien las nupcias son su propia destrucción (figs. 5a y 5b).

Con excepción de Ovidio la carrera entre Hipómenes y Atalanta fue apenas desarrollada en la Antigüedad; sin embargo, el lugar que ocupan las Metamorfosis en el arte occidental moderno le otorgaría a este motivo una importancia que no tuvo en el arte clásico. Nuevas versiones e interpretaciones de la figura de esta heroína surgen, justamente, de un diálogo abierto con la versión ovidiana. En el Renacimiento, varias ilustraciones, grabados y pinturas retomaron la carrera entre Atalanta e Hipómenes. Fueron precisamente las ilustraciones que acompañaban las ediciones modernas de las Metamorfosis de Ovidio las que aseguraron la pervivencia de este motivo (Quattrone 1993, Rodríguez López 2018), en detrimento de las representaciones de la caza del jabalí de Calidón, que son escasas, o del combate con Peleo, que son prácticamente nulas.

The Cleveland Museum of Art, https://clevelandart.org/art/1966.114.

Figs. 5a y 5b. “Atalanta y Erotes”, dos vistas del lécito ático con fondo blanco, atribuido a Duris, 500 a 470 a. e. c.

3. Hipómenes huye: naturaleza y feminidad en las versiones renacentistas

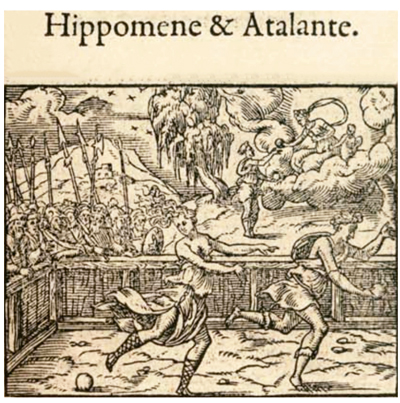

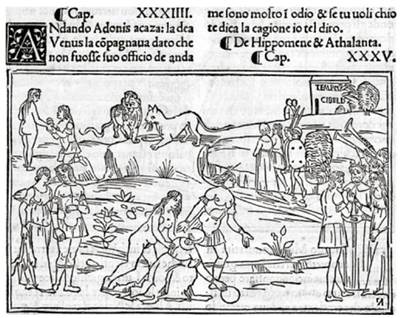

Las versiones moralizadas de las Metamorfosis de Ovidio y las lecturas alegóricas del mito se encargaron de asignar sentidos actualizados a las manzanas doradas, a Hipómenes y a Atalanta, mientras la figura de Venus resultaba cada vez menos relevante. Así, mientras que la presencia de Venus se incluía en las ilustraciones de las Metamorfosis, entregándole las manzanas a Hipómenes (fig. 6) u obligando a Atalanta a recogerlas (fig. 7), las pinturas cada vez más prescindieron de la diosa y se concentraron en un momento exclusivo de la carrera: cuando el joven está muy cerca de la meta y la doncella está distraída recogiendo la última manzana.

La versión de Guido Reni (fig. 8) pudo haber bebido más de la abundancia iconográfica de la carrera que de las versiones clásicas del mito (de Frutos 2016). A nivel narrativo, esta obra muestra el momento en que Atalanta se inclina para recoger la segunda manzana, la primera ya está en su mano, mientras Hipómenes corre con la tercera oculta detrás de su espalda. La imagen congelada parece estática, salvo por la manera en que se ondean los velos que cubren los sexos de Atalanta e Hipómenes, cuya desnudez rememora la versión ovidiana. Hay también una representación de aquellos que presencian la carrera en la distancia, pero que se pierden entre las sombras y el silencio del fondo de la escena. Nada llama la atención del espectador sino los dos cuerpos claros en primer plano que contrastan con la oscuridad de aquel fondo. La rigidez del joven y todos sus músculos en una tensión que evoca la escultura clásica parecen dispuestos para la carrera. La inclinación de la doncella, tanto como la distracción de su mirada, se opone al cuerpo erguido de Hipómenes; el suyo está curvo, tornado por completo al oro del fruto.

Lyon, 1557. https://ovid.lib.virginia.edu/vasal1557/large/0146_i3r.jpg

Fig. 6. “Hippomène et Atalante”, La Métamorphose d’Ovide Figurée.

Bibliothèque Nationale de France. http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=IFN-2200050&I=35&M=imageseul.

Fig. 7. Métamorphose vulgare, 1497, folio LXXXX.

Madrid. ©Museo del Prado. https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/hippomenesand-atalanta/b136eb8b-c3f1-4787-935b-0003ed114220.

Fig. 8. “Hipómenes y Atalanta”, Guido Reni, 1618-1619, óleo sobre lienzo.

©Museo del Prado, https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/hippomenes-and-atalanta/bb5e26a5-109e-462c-90cc-a920556d0e75.

Fig. 9 “Hipómenes y Atalanta”, Jacob Peeter Gowy, 1636-1638, óleo sobre lienzo.

Paris, Musée du Louvre, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:No%C3%ABl_Hall%C3%A9_-_The_Race_between_Hippomenes_and_Atalanta_-_WGA11034.jpg.

Fig. 10. “The Race between Hippomenes and Atalanta”, Noël Hallé, 1762-1765, óleo sobre tela.

Además del momento específico que representa, la versión de Reni es una interpretación que difiere significativamente de las representaciones visuales contemporáneas suyas. En otras obras, los amantes tienen expresiones juguetonas, de júbilo, de victoria; Hipómenes, cercano a la meta, se apresura con un impulso victorioso. Además, en las obras en que Atalanta aparece inclinándose para recoger el fruto dorado, su figura forma una diagonal con el cuerpo en movimiento de Hipómenes, ligeramente adelantado (figs. 9 y 10).13 En todos los casos, ambos cuerpos se disponen en la misma dirección, de modo que el movimiento de la joven representa solo una inclinación y no la desviación de su curso.

¿Qué nos quieren decir los gestos de Hipómenes en la interpretación de Guido Reni? ¿Qué, la forma de sus cuerpos en diagonales opuestas? Reni parece otorgar a la figura del muchacho la tensión atribuida a la heroína de las versiones clásicas del mito. El gesto de su mano derecha no parece ser el de quien ha lanzado el fruto recientemente; es, más bien, el mismo que vimos en la mano derecha de Atalanta en el lécito: el rechazo, el desprecio (fig. 11). Los gestos de su carrera son más de huida y reticencia que de amor o júbilo por la victoria.

En la versión de Reni, además, Atalanta está inclinada en dirección opuesta; no solo se ha detenido a recoger el fruto con toda devoción, sino que ha retrocedido un poco y su cuerpo apunta a una dirección contraria de aquella en la que corre Hipómenes. Ahora bien, el movimiento de las piernas contiene un inevitable y evidente vínculo entre ambos; las figuras entrelazadas de los dos forman estructuras triangulares. ¿Cómo hemos de entender este gesto de huida y de desprecio en el tronco superior del cuerpo y, al tiempo, una unión entre ambos a través del tronco inferior de sus cuerpos?

En las lecturas alegóricas de Ovidio, Atalanta representa a la mujer tentada por un fruto engañoso. Un fruto de la tierra, que al tiempo es un fruto de oro, simboliza tanto las pasiones de la carne como el apetito de riqueza. Las manzanas, o granadas, μῆλον, ya han supuesto la perdición de muchos: la manzana de Eris, la granada de Perséfone, la manzana de Eva. Atalanta, en esta versión, representa la perdición del hombre por ceder a la tentación. Es ella, no Venus, la responsable del retraso. De ahí los gestos de ambos, la heroína ostenta, en lugar de un conflicto, una total concentración en el fruto dorado; su competidor, quien resulta un hombre moderno que procura huir de la tentación de la carne y la riqueza, huye de la perdición que representa Atalanta y su seducción por las manzanas. En este caso es la parte superior de Hipómenes la que huye para salvarse, su espíritu, su corazón, su mente. Sin embargo, sus miembros inferiores están enlazados con los de la joven en una unión armónica. ¿Por qué? ¿Cómo dialoga la versión de Reni con otras que se sirven del mito de Atalanta para transmitir un mensaje al individuo del siglo XVII?

En 1617, un año antes del “Hipómenes y Atalanta” de Reni, Michael Maier publicó su obra de emblemas alquímicos, Atalanta Fugiens. Diferentes mitos grecorromanos ya habían sido usados como alegorías en distintos trabajos de alquimia, Maier mismo incluyó varios en su Arcana Arcanissima (1614) y empleó la figura de Atalanta para desarrollar una de las ideas centrales de la alquimia: la unión del mercurio y el azufre. En Atalanta Fugiens, se combinan lemas, grabados, fugas y discursos en 50 emblemas “de los secretos de la naturaleza”. En el epigrama del autor que inicia y anuncia la obra, Maier retoma una versión del mito que se detiene en la carrera y subraya la victoria de Hipómenes para reforzar el propósito de los emblemas en relación con el hombre de su época:

Hipómenes es la fuerza del azufre; la virgen,

mercurio fugitivo; el varón vence a la mujer.

Cuando, embargados de amor, se abrazan

en el templo de Cibeles, la diosa, irritada,

se venga, vistiéndolos con pieles de león

que hacen enrojecer sus cuerpos y los convierte en fieras.

Para expresar de la mejor forma posible lo que fue aquella carrera

mi musa te ofrece aquí las tres voces de la fuga.

Una es simple y continua; es fruto que retrasa;

pero la segunda huye, y la tercera la persigue.

Acoge estos emblemas con oídos y ojos,

luego guía tu razón hacia sus signos secretos.

He puesto ante tus ojos el señuelo de estas imágenes:

el espíritu debe encontrar ahí cosas muy valiosas.

Los bienes del universo, los remedios que salvan,

te serán todos entregados por este doble león (Maier 2007, p. 67).

Aunque el autor reconoce en el epigrama la importancia de las diosas Cipris14 y Cibeles en el desarrollo narrativo del mito, en los emblemas, especialmente en las fugas, se concentra exclusivamente en el papel de Atalanta, Hipómenes y las manzanas de oro, como en la versión de Reni. En ellos, la alquimia es la manera en que el hombre pone la naturaleza a su disposición, tal como conviene que el varón someta a la mujer en tanto sus aspiraciones son distintas. La alquimia, como cada manzana de oro, representa la unión jerárquica entre el humano y la naturaleza, el hombre y la mujer, Atalanta e Hipómenes: es la estratagema que vence al elemento voluble. Cada fuga, ahora bien, fue compuesta por Maier a dos voces móviles y un bajo continuo, tres voces que “se persiguen” para unirse al final de cada frase en un mismo acorde: la vox fugiens, Atalanta o el mercurio; la vox sequens, Hipómenes o el azufre; la vox morans, las manzanas de oro que representan la estratagema alquímica para unir el mercurio y el azufre. Según Leticia de Frutos (2016), es probable que Reni estuviera familiarizado con estas fugas y quisiera replicarlas de algún modo en su pintura, de ahí que la forma de las piernas entrelazadas de Hipómenes y Atalanta evocara la imagen del contrapunto de cada voz en el pentagrama (fig. 12) y, al tiempo, una unión necesaria entre un hombre y una mujer, aunque sus inclinaciones permanezcan opuestas.

La figura del “doble león” ―la unión entre Atalanta e Hipómenes como necesaria para someterla a ella― es retomada luego en el emblema XVI de Atalanta Fugiens,Maier 2007, pp. 144-147: “Las plumas de que carece uno de estos leones, las tiene el otro”. El grabado representa a dos leones, uno macho y la otra hembra; una tiene alas y el otro, inmóvil con sus patas delanteras sobre el lomo de la leona, retiene su vuelo y la mantiene inmovilizada a su lado. Junto a la ilustración, el epigrama anuncia:

Vencedor de los cuadrúpedos, el león, de garras y pecho poderosos,

sabe combatir sin miedo y disimula la huida.

Debes colocar bajo él una leona alada

que vuela y, en su vuelo, quiere llevarse al macho.

Pero él se mantiene inmóvil en tierra y la retiene.

Que esta imagen de la naturaleza te muestre el camino (Maier 2007, p. 145).

Así también, en la versión de Reni, parece proyectarse el imperativo del hombre moderno: ha de evitar seguir el vuelo de su consorte y, al tiempo, ha de gobernar sobre su naturaleza mediante los vínculos del matrimonio, que retienen a la mujer uniéndola con el hombre. Este, aunque “inmóvil en tierra”, también huye. Ahora bien, el momento que ha elegido Reni no representa aún el triunfo de Hipómenes, pues la segunda manzana no decide su victoria; está todavía en juego la tercera manzana y el deseo que de ella tiene una Atalanta ya libre del yugo de Venus. La apertura que crea en el mito el momento de esta versión resulta entonces crucial para la reinterpretación de W. E. B. Du Bois en el siglo XX.

4. Atalanta, huye: otredad en resistencia en la versión de Du Bois

A lo largo de The Souls of Black Folk, publicado en 1903, Du Bois, para entonces profesor de sociología de la Universidad de Atlanta, se refiere al “extraño significado de ser negro en los albores del siglo XX” (2007, p. 3, en todos los casos la traducción es propia). Particularmente, se pregunta por el rol de los intelectuales afroamericanos como líderes sociales en el cambio de siglo para definir cuál es el lugar de la educación ante la pregunta inevitable sobre el trabajo para los afroamericanos en el tránsito de la esclavitud a la libertad, Du Bois 2007, p. 67: “we daily hear that an education that encourages aspiration, that sets the loftiest of ideals and seeks as an end culture and character rather than breadwinning, is the privilege of white men and the danger and delusion of black”. Así, de cara a la industrialización del sur de Estados Unidos y la promoción de un entrenamiento exclusivamente industrial en lugar de una educación liberal para los afroamericanos en Georgia a finales del siglo XIX, el estudioso reflexiona sobre las potencialidades de las juventudes negras a partir de una analogía con el mito de Atalanta: “si Atlanta no fue nombrada por Atalanta”, afirma, “debió haberlo sido” (Du Bois 2007, p. 55).

En uno de los ensayos del libro, titulado “Of the Wings of Atalanta” (pp. 54-62), Du Bois crea un mito fundacional para la ciudad de Atlanta a partir de una versión del mito de Atalanta:

Perhaps Atlanta was not christened for the winged maiden of dull Bœotia; you know the tale, ― how swarthy Atalanta, tall and wild, would marry only him who out-raced her; and how the wily Hippomenes laid three apples of gold in the way. She fled like a shadow, paused, startled over the first apple, but even as he stretched his hand, fled again; hovered over the second, then, slipping from his hot grasp, flew over river, vale, and hill; but as she lingered over the third, his arms fell round her, and looking on each other, the blazing passion of their love profaned the sanctuary of Love, and they were cursed. If Atlanta be not named for Atalanta, she ought to have been (Du Bois 2007, p. 55).

Esta descripción de la protagonista no sigue con exactitud ninguna de las versiones clásicas del mito. Aquí, una Atalanta beocia, alada, morena, alta y salvaje, vuela como una sombra en la carrera contra un Hipómenes astuto que arroja tres manzanas de oro en el camino. Cuando ella se inclina a recoger la tercera manzana, los brazos del joven la rodean y, en una encendida pasión de amor, resultan ambos malditos.

Varios aspectos llaman la atención en el uso del mito de Du Bois. En primer lugar, no parece haber una intención de dialogar de modo erudito con las versiones clásicas del mito,15 pues no alude a fuentes o autores clásicos. La Antigüedad ni siquiera es mencionada, basta la complicidad de conocer el mito de Atalanta: “you know the tale”. En segundo lugar, hay una caracterización de Atalanta como alada que subraya tanto la diferencia con la naturaleza de Hipómenes como su deseo de vencerla. En tercer lugar, con el adjetivo swarthy, el especialista introduce una descripción de la heroína sin precedentes. Bien puede ser moreno el adjetivo que, en el contexto de Du Bois, con más naturalidad acompañaría la descripción de alguien salvaje y distinto, como interesaba al período clásico. En cuarto lugar, dicho autor ve una semejanza entre esta Atalanta morena y alada, pero maldecida por entregarse a las manzanas de oro y a Hipómenes, y la Atlanta de su tiempo. Así, finalmente, lejos de un interés clasicista en el texto de Du Bois, hay un uso del mito al servicio de una discusión política que tiene que ver, justamente, con la potencialidad de la ciudad de Atlanta en oposición con la tramposa atracción por la riqueza como fin de la educación en medio de la industrialización.

El autor se refiere al peligro de una educación orientada a la persecución de la riqueza mediante la figura del artero Hipómenes que, a través del oro, engaña, distrae y condena a Atalanta. No se trata, por supuesto, de que las preguntas por la riqueza ―o, mejor dicho, por el acceso a las condiciones económicas básicas para vivir― no sean necesarias, sino de que no son las únicas relevantes para pensar en la educación de los afroamericanos. Así lo expresa el estudioso en “Of the Training of Black Men” (pp. 63-76):

Yet after all they are but gates, and when turning our eyes from the temporary and the contingent in the Negro problem to the broader question of the permanent uplifting and civilization of black men in America, we have a right to inquire, as this enthusiasm for material advancement mounts to its height, if after all the industrial school is the final and sufficient answer in the training of the Negro race; and to ask gently, but in all sincerity, the ever-recurring query of the ages, Is not life more than meat, and the body more than raiment? (Du Bois 2007, p. 67).

Entonces, a partir del riesgo que supone el Hipómenes ladino, el especialista emprende una defensa de una educación clásica para la juventud de Atlanta. Las alas de Atalanta son, en su versión, las nacientes universidades del sur de Estados Unidos, que enseñarán a superar la tentación del oro al tiempo que conducirán a Atalanta/Atlanta más allá de la riqueza, a la verdad, la libertad y la humanidad. Así, la joven heroína que crea Du Bois deviene en símbolo tanto de la ciudad de Atlanta, como de la juventud afroamericana que vacila entre la tentación de perseguir la riqueza en sí misma o perseguir un conocimiento que no solo asegura riqueza, sino que la trasciende:

The Wings of Atalanta are the coming universities of the South. They alone can bear the maiden past the temptation of golden fruit. They will not guide her flying feet away from the cotton and gold; for ― ah, thoughtful Hippomenes! ― do not the apples lie in the very Way of Life? But they will guide her over and beyond them, and leave her kneeling in the Sanctuary of Truth and Freedom and broad Humanity, virgin and undefiled (Du Bois 2007, p. 60).

En este sentido, Du Bois no encuentra en el mito de Atalanta una historia concluida de una doncella beocia condenada, sino un espejo de las posibilidades de Atlanta para evitar su condena. Él, como Reni, se detiene en el segundo lanzamiento de las manzanas de oro, pero, a diferencia de Reni, no es Hipómenes a quien dirige sus apuestas. La segunda manzana está echada, pero la heroína todavía tiene posibilidades de vencer, de huir del peligro. La niebla gris de las industrias cubre ya las montañas salvajes de Atlanta, pero las alas de Atalanta pueden salvarla, si resiste su deseo por el tercer fruto dorado:

When night falls on the City of a Hundred Hills, a wind gathers itself from the seas and comes murmuring westward. And at its bidding, the smoke of the drowsy factories sweeps down upon the mighty city and covers it like a pall, while yonder at the University the stars twinkle above Stone Hall. And they say that yon gray mist is the tunic of Atalanta pausing over her golden apples. Fly, my maiden, fly, for yonder comes Hippomenes! (Du Bois 2007, pp. 61-62).

Conclusiones: versiones y variantes del mito de Atalanta

El mito de Atalanta es un ejemplo entre muchos de las maneras en que la mitología proyecta las identidades colectivas, justificando las estructuras sociales o conminando a ceñirse a ellas. Así, un mito resulta también un dispositivo valioso para entender cómo se conciben, se estructuran, se justifican y se transforman las identidades sociales y su correlato de otredad. A nivel narrativo, un motivo o un atributo puede predominar sobre otro en virtud de lo que puede comunicar en una sociedad específica. La popularidad de la que gozó la Atalanta cazadora del jabalí de Calidón se restringe al período griego clásico y, de Ovidio en adelante, la carrera con Hipómenes predomina cuando pensamos en el mito. También, la metamorfosis de los protagonistas en leones como castigo de Venus ha dejado de tener popularidad visual y textual y, cuando se menciona, se supedita a la carrera como motivo principal. Además, desde la versión de Guido Reni, es un momento de la carrera, antes de que se decida quién obtendrá la victoria, el que ha quedado representado en las fuentes contemporáneas hasta hoy.16

Las distintas versiones del mito de Atalanta responden a una proyección de una identidad colectiva. La protagonista de los vasos griegos recuerda el lugar que ocupaban las mujeres en la organización de un mundo masculino. Sus habilidades y atributos solo tendrían sentido en el imaginario griego cuando se enmarcaban en un contexto erótico o de rito matrimonial. Las mujeres con atributos considerados propios de hombres nada más podrían resultar extrañas y extranjeras, objetos de deseo, de amenaza y de dominación de héroes griegos a través de la institución del matrimonio. En la versión literaria de Ovidio, asimismo, aunque dubitativa, Atalanta no renuncia a sí misma por el amor que le despierta Hipómenes, sino que resulta necesaria una intervención divina que la venza en el deseo por las manzanas de oro. En estos casos, la heroína representa la feminidad sometida a instituciones sociales que la subordinan a través del matrimonio, de Venus, para favorecer los intereses de los hombres. La versión de Guido Reni, además de contener esta representación de la feminidad que ha de vencerse con el matrimonio, proyecta también sobre Hipómenes los valores del hombre del Renacimiento: uno que debe resistir a las tentaciones de la carne y poner a la naturaleza a su disposición. La feminidad en las versiones renacentistas está, además, relacionada con la naturaleza como algo alado que el hombre debe tanto resistir como domeñar.

A diferencia de aquellas, la versión de Du Bois, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, no solo reflejó en Atalanta la articulación de las diadas occidentales subordinadas (lo femenino frente a lo masculino, lo natural frente a lo cultural, lo salvaje frente a lo civilizado), sino que también vio en ellas potencialidades de resistencia. La Atalanta negra de Du Bois es conminada a evitar la distracción de la riqueza, a resistir el deseo del oro ante la amenaza de las trampas de Hipómenes y a huir con sus propias alas; la vida misma, dice Du Bois, le pondrá a esta heroína los frutos dorados en el camino, pero no serán los de Hipómenes que anuncian su destrucción. Du Bois, en este sentido, no solo ve en el mito una posibilidad de explicar el estado de cosas en la ciudad de Atlanta, sino también una advertencia de resistencia a partir de reconocer en la figura alada de Atalanta las virtudes de la juventud negra del sur estadounidense.

Las versiones estudiadas de este mito sugieren estructuras sociales que responden a lógicas dualistas en las que la figura de la protagonista encarna y articula la otredad subordinada: las mujeres, la naturaleza, los negros. En este sentido, el mito resulta un dispositivo útil en dos sentidos: es un reflejo de las maneras en que un determinado período legitimó una estructura de dominación y, en consecuencia, contiene las pistas para resistir la dominación en estructuras sociales presentes. Así, las interpretaciones de este mito permiten entender la estructura jerárquica que atraviesa los dualismos occidentales y, al tiempo, ofrecen herramientas para cuestionarlos a partir de la reivindicación de esa identidad subordinada que representa Atalanta y del reconocimiento de sus formas de agencia y resistencia.

nova página do texto(beta)

nova página do texto(beta)