Introducción

Uno de los temas más recurrentes e importantes en la agenda de la economía política ha sido, y seguirá siendo, el papel del Estado en el ámbito económico y la manera en que las políticas económicas y su instrumentación afectan a la esfera pública. Un enorme espectro de posiciones teóricas diferentes se ha producido al respecto. En el presente artículo se hace uso del enfoque crítico de Karl Polanyi para interpretar los procesos sociales de Estado y mercado en México.

El reconocimiento del carácter social de las relaciones económicas se asocia a una serie de economistas clásicos que van desde Adam Smith hasta contemporáneos como Joseph Stiglitz. Los aportes de Polanyi respecto al entorno social de las actividades económicas han despertado creciente interés en ámbitos tan amplios y diversos como la antropología y las relaciones internacionales, a la vez que han ganado reconocimiento desde la indagación sobre los orígenes de la creación de la economía de mercado, hasta su utilidad para comprender el carácter socialmente embebido del liberalismo económico del orden internacional (Ruggie, 1982).

Las tesis sobre el paralelismo de dos grandes procesos -el movimiento original de la expansión de los mercados, a los que acompañan de manera paralela, aunque asincrónica, el doble movimiento de expansión de la protección social- ha iluminado una enorme variedad de fenómenos impensados en el tiempo de la segunda guerra mundial en el que Polanyi presenta su obra. Un número creciente de estudios de las economías más desarrolladas y los mercados más consolidados han sido analizados con esos referentes. 1

No resulta extraño encontrarnos con una literatura que discute las grandes olas de los fenómenos asociados con los flujos y las redes de la globalización y las subsecuentes propuestas de gobernanza global, aludiéndola de manera directa o indirecta. Por otro lado, aunque con una preocupación diferente sobre la disección de las variedades de capitalismo y de los Estados de Bienestar en él insertos, un creciente número de autores reconocen en Polanyi una influencia intelectual importante. 2 También la obra de La Gran Transformación ha resultado de utilidad para la comprensión de movimientos sociales tan amplios y diversos como los Foros Sociales Mundiales, además de contribuir a la explicación de regionalismos en los albores del siglo XXI.

En este sentido, la inquietud que motiva la presente propuesta es que los aportes polanyianos también resultan de utilidad para el estudio histórica y teóricamente situado de realidades no eurocéntricas ni de economías desarrolladas. Si la tesis de que las actividades económicas se hallan embebidas dentro de un más amplio entorno social, el atípico caso de México y su Estado contemporáneo sui generis proporcionan evidencias de validez para interpretar sus tendencias actuales mediante referentes teóricos y analíticos derivados de Polanyi. La alusión al carácter o perfil mestizo se debe a la interpretación libre y crítica que se hace de su obra, sin pretender caer en ortodoxia; pero también a su utilización para interpretar una serie de procesos históricos y realidades que han combinado una serie de herencias e influencias tan ricas y diversas que se funden y transforman en un nuevo crisol. Las inferencias realizadas son entonces mestizas, tanto teórica como históricamente informadas.

El argumento de este artículo se presenta de la siguiente manera. Primero, se hace explícita una concepción amplia de la política y el poder, la cual se complementa por la subsecuente descripción de suposiciones de economía de mercado. Una vez que los elementos económicos y políticos son presentados, se explican los procesos de cambio, enfatizando los fenómenos asociados con la crisis del Estado y su evolución puntual. El análisis de México comienza con la Revolución de 1910, mientras que el período corporativista -desde la década de 1930 hasta la de 1970- cuenta con una mayor continuidad. El cambio estructural y la evolución puntual del Estado se hacen más evidentes en la imposición de la nueva trayectoria desde finales de 1970 y principios de 1980. Las últimas secciones resumen la interpretación teórica.

El gran ámbito social de lo político

Una comprensión amplia de la política tiene como objetivo evitar los debates minimalistas. La política es entendida aquí como el eje común a todas las actividades humanas permeadas por la cooperación y el conflicto y la preocupación por la forma en que se utilizan los recursos, en cómo se producen y se distribuyen (Leftwich, 1984). En este sentido, la política todo lo abarca. Su estudio, por lo tanto, debe incorporar una amplia gama de contribuciones, interacciones y consecuencias.

Nociones estáticas clásicas y tradicionales del Estado (el Estado como monopólico creador de la ley, como un conjunto de estructuras e instituciones y como titular de legitimaciones prácticas coercitivas nacionales) no puede proporcionar una idea precisa de las interacciones y el alcance de los elementos involucrados. Por el contrario, aquí se considera al Estado como una estructura fluida social, que debe tomar en cuenta estas transiciones (Cuadra, 2007a y 2014b). Por lo tanto, el Estado no puede ser estrictamente definido como una estructura limitada a los aparatos gubernamentales. Más bien es la sociedad civil que funciona como parte de un Estado extenso. Tal enfoque presta atención a las trayectorias estratégicamente selectivas, donde la cristalización de estrategias privilegiadas existe (Jessop, 1990). Claramente, éste es un enfoque caracterizado por la naturaleza acumulativa de cambios frecuentemente incrementales (Hay, 2002). Sin embargo, el Estado se ve limitado por trayectorias puntuadas de evolución como una compleja red de oportunidades y límites.

Dentro de tal contexto, el ejercicio de poder no se limita estrictamente a la fuerza militar o a la noción weberiana del monopolio legítimo del uso de la fuerza (Weber, 1964). Las dimensiones del poder no sólo abrazan condiciones materiales y tangibles, sino también lo inmaterial y lo intangible. Además, el poder no es un juego de suma cero entre los individuos ni se encuentra constreñido a un ajuste de toma de decisiones ni de la conformación de su agenda (Bachrach y Baratz, 1964). La agencia es importante porque inyecta intencionalidad y contingencia dentro de los procesos, donde las capacidades impredecibles de algunos actores obligan a constantes redefiniciones de escenarios sociales, políticos y económicos.

El poder es social y estructuralmente evidente; sin embargo, esto no es mesurable y no existe en un sentido unitario. Las dimensiones sociales son permeadas por relaciones de poder en todos los niveles y en todas las direcciones. Foucault contribuyó al análisis y la comprensión del poder como inmanente en todas las relaciones sociales (Foucault, 1990). El Estado practica y reproduce el poder mediante instituciones propias y organizaciones en cada lugar productivo y positivo evidentes, no sólo a través de prácticas represivas y negativas (Jessop, 1990).

Además, como las relaciones sociales de poder y la forma continua de interacciones son formas dialécticas, una de las mejores y más convenientes vías para un análisis de poder es explorar las estrategias, son la forma en la cual los organismos se relacionan entre sí, y también en la que se relacionan con sus respectivos contextos o estructuras (Jessop, 1990). En otras palabras, algunos actores moldean las preferencias para influir en la gama de opciones dentro de las cuales, otras agencias -tanto colectivas como individuales- formulan sus estrategias (Hay, 2002 y 2000; Cuadra, 2015). Ahora que la amplia comprensión de política y el poder se han explicado, se intenta en la siguiente sección desmitificar las suposiciones de la economía de mercado.

El gran ámbito social del mercado

El objetivo central de la economía neoclásica es el estudio de las causas de la riqueza, la acción humana y la optimización de las decisiones individuales. Ampliamente relevante, como parece a primera vista, los supuestos sobre los que opera la economía de mercado consisten en un conjunto limitado de axiomas. Dar por sentado que las personas son individuos racionales comprometidos con los estados de equilibrio es claramente problemático, así como también la aceptación acrítica de axiomas asociales y ahistóricos. La cimiente para modelos en la economía neoclásica ortodoxa debería ser más realista (Lawson, 1997). La adopción de una perspectiva individualista que niega el carácter socialmente integrado de la actividad humana es engañosa, poco realista y privada de los medios y de la capacidad de interacción con las condiciones que lo rodean (Lawson, 2003 y 1997; Cuadra, 2013a y 2007b).

No hay razón para asumir una actitud de indiferencia del contexto en el cual los actores son situados y suponen que los trabajos de la economía de mercado sólo funcionan para las personas individuales. Estos trabajos funcionan también para las colectividades. Ambos participan, aunque en distinta medida, en las diferentes actividades de producción, distribución e intercambios. Las actividades económicas son importantes, dado que constituyen elementos inmersos en las relaciones sociales más amplias que constituyen procesos que se siguen en el tiempo (Lawson, 2003 y 1997).

La percepción de las actividades humanas como los cambios en las prácticas sociales desafía el consenso contemporáneo de política como un mercado, donde el énfasis económico destaca las ventajas comparativas y competitivas. El problema con esta perspectiva es que estos lentes descontextualizan y despolitizan el uso, producción y distribución de recursos. Siguiendo una racionalidad económica centrada en la motivación de la ganancia, todas las transacciones se convierten en transacciones de dinero, donde todo sin excepción, se convierte en una mercancía -incluso recurriendo a la mercantilización ficticia que tiene lugar en, supuestamente, la "auto-regulación" y el "auto-ajuste" de los mercados-. El concepto de mercantilización basado en Polanyi contempla como mercancía ficticia:

Trabajo, tierra y dinero son elementos esenciales de la industria, pero también deben ser organizados en los mercados; de hecho estos mercados son una parte absolutamente vital del sistema económico. Pero, la tierra, el trabajo y el dinero no son obviamente productos básicos; el postulado de que todo lo que se compra y se vende debe haber sido producido para la venta es rotundamente falso en lo que se refiere a ellos. Ninguno de ellos es producido para vender. La descripción de los productos del trabajo, la tierra y el dinero es completamente ficticia. Sin embargo, es con la ayuda de esta ficción que los mercados reales de mano de obra, tierra y dinero se organizan, y están siendo efectivamente comprados y vendidos en el mercado; su demanda y oferta son magnitudes reales, así como las medidas o políticas que inhiben la formación de estos mercados, de hecho es peligrosa la autorregulación del sistema (Polanyi, 1957: 72-73).

En consecuencia, los procesos irreales de la mercantilización de la persona, la naturaleza, el conocimiento y el dinero necesitan detenerse. Por desgracia, parece que los niveles de protección que Polanyi describió como la segunda parte del "doble movimiento", paralelo y asincrónico a la expansión de mercados, deben ser reducidos en acuerdo con la racionalidad económica neoclásica. Las mercancías ficticias nunca fueron producidas para la venta en el mercado. No obstante, son organizadas como tal y, en consecuencia, la expansión continua del mercado conduce a trastornos sociales que son, a su vez, contramovimientos que buscan la protección de la sociedad. No necesita ser dirigido por el gobierno, las bases de las iniciativas pueden provenir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba (Polanyi, 1957).

De acuerdo con Karl Polanyi, los supuestos sobre los que se basa la economía de mercado son históricamente inconsistentes. Por ello critica a Adam Smith, quien enfatizó la capacidad de los individuos para el comercio, el trueque y el intercambio de mercancías, lo que llevó a una modificación sustantiva en la sociedad dando pie al nacimiento y consolidación de la economía de mercado. Desde la perspectiva de Polanyi, el principio de subsistencia fue reemplazado por el principio de ganancia. Sin embargo, adoptando una perspectiva histórica de largo plazo, las actividades económicas se encuentran inmersas en un ámbito social más amplio, no necesariamente lideran la orientación de las relaciones sociales (Polanyi, 1957; Cuadra, 2013b y 2011).

Cuando la racionalidad económica neoclásica se pone en práctica, tanto más se polariza la riqueza, pone en peligro el medio ambiente y aumenta la insatisfacción social, beneficiando sólo a algunos. Se hacen necesarios entonces políticas públicas y de bienestar, programas gubernamentales e internacionales, con el objetivo de ayudar a los pobres o a segmentos específicos de la población frente a una serie de problemas asociados con su condición de mercancía ficticia.

De acuerdo con la ortodoxia neoclásica, la economía de mercado sólo puede funcionar en la medida en que todos los bienes y servicios sean transables. Bajo este supuesto, hay un mercado para todo. La persona y la naturaleza son ambos considerados para la venta. En pocas palabras, son mercancías. El dinero se considera y asume dentro del mecanismo de financiamiento bancario como una moneda de Estado-nación. Asumir al dinero aislado de su contexto socio-histórico puede dañar gravemente la propia organización productiva de la sociedad. Así el trabajo, la tierra y el dinero son parte vital de la economía de mercado y se organizan como mercancías. A la consideración original de estas tres mercancías ficticias, el conocimiento y la información pueden agregarse, además de los derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas registradas que giran en torno a la mercantilización del conocimiento y la información (Schiller, 1988; Jessop, 2002). La mercantilización imperfecta de la actividad humana, el conocimiento, la naturaleza y los símbolos del poder adquisitivo, conducen a la consideración de que se pueden extraer beneficios. En este sentido, el sueldo es un beneficio extraído desde la persona, la renta se extrae de la naturaleza y el interés del dinero (Polanyi, 1957). Para compensar, sin embargo, por la mercantilización imperfecta de la mano de obra, tierra, información y dinero, emerge un doble movimiento. La expansión de los mercados en el siglo XIX estaba acompañada por la urgente protección a la sociedad y a la naturaleza. Debido a que la utopía de un mercado "autorregulado" fue evidenciada por sus distorsiones sociales y ambientales, la protección de los factores de producción, trabajo y tierra fueron la principal función del Estado intervencionista. Estas tareas también pueden provenir de los sindicatos u otros grupos organizados (Polanyi, 1957; Block, 2007).

Haciendo una lectura libre y crítica, se puede argumentar que el Estado y el mercado no son ámbitos analíticamente autónomos, sino esferas de actividad mutuamente constituyentes. Lo que es más, ambos se encuentran inmersos en entornos sociales más amplios e incluyentes con sus respectivas estructuras institucionales, lo que a su vez, influye decididamente en los cursos de acción económica, política y social por los que se opta. Dicha incrustación y grabado social de la actividad económica es un proceso dinámico, el cual constantemente se reconforma mediante innovaciones institucionales que reconfiguran la manera en que el Estado y el mercado se entrecruzan (Block, 2007 y 1994; Block y Evans, 2004).

Desde el período histórico analizado por Polanyi, hay diferentes grados de implementación de la mercantilización imperfecta de la actividad humana, conocimiento, medio ambiente y dinero. Los niveles de protección social pueden ser históricamente rastreados. En términos generales, las políticas sociales del Estado corporativista durante mediados del siglo XX, intentan originalmente tomar el trabajo fuera del mercado. Unas décadas más tarde, se busca una fuerza de trabajo flexible con el propósito de mercantilizar las relaciones humanas desmantelando las políticas de bienestar en los Estados con orientación económica neoclásica. Además, en este caso el mismo Estado en diferentes períodos varía de posición con respecto a los dos polos de protección social más exhaustiva y de bienestar mínimo. Dado que existe un fuerte carácter político socialmente integrado en las actividades humanas, resulta insostenible que la selección e implementación de las políticas públicas reflejen sólo criterios económicos. Es evidente que los elementos políticos son tomados en consideración, ya sea de forma abierta o encubierta. El análisis de estos elementos y factores es el objetivo de la siguiente sección.

Cambio estructural y evolución puntuada de los procesos sociales

Las crisis son un mecanismo por el cual los cambios estructurales y la evolución puntuada del Estado toman lugar. En contraste con la economía neoclásica o un programa gubernamental que enfatiza las variables económicas, la estabilidad política y la gobernabilidad, las crisis abren ventanas de oportunidades y no se limitan simplemente a condiciones de choque. La caracterización de las crisis como fases de destrucción o ruptura sólo es -en el mejor de los casos- inexacta, en el peor resulta engañosa.

Las crisis son elementos clave de los procesos de cambio, ya que implican "destrucción creativa" (Schumpeter, 1974). Se pueden utilizar como momentos cruciales de cambio institucional para permitir un ajuste o modificación en la trayectoria del Estado (Cuadra, 2012), no simplemente para interpretar como únicos los movimientos gubernamentales porque la sociedad civil constituye parte de un Estado extenso. Igualmente, pueden ser utilizadas para hacer pequeños ajustes que se limitan a ratificar la tendencia o la trayectoria de los procesos de transformación del Estado (Hay, 1999 y 1996).

Los procesos se componen por tendencias y contratendencias que presentan la dinámica de una evolución puntuada evidente desde la trayectoria. Por lo tanto, los procesos son la cascada de cambios interactivos y acumulativos identificables en las perspectivas históricas o comparativas. De esta manera, la aleación de cambios incrementales se convierte gradualmente en la base para las siguientes transformaciones. 3

Las características del Estado no sólo son elementos materiales, sino también elementos intangibles, percibidos como sitios de "selectividad estratégica" donde la relación social es crucial (Cuadra, 2007a y 2014b). De un modo dialéctico, las estrategias y las tácticas del Estado generan condiciones para alcanzar determinados resultados deseados, induciendo delimitados cursos de acción y prácticas asociadas a ellos. Las opciones de las organizaciones siempre están dentro de parámetros contextuales.

Además de la selección de estrategias a utilizar para las ventanas de oportunidad y límites nacionales e internacionales, la redefinición y la colaboración constante de cambio de las estructuras sociales se hace evidente en la tendencia y la trayectoria de las prácticas y las acciones del Estado (Jessop, 1990). Por ejemplo, a principios del siglo XXI, las prioridades inducidas en el programa económico incorporaron la reducción de los costos de transacción y el aumento del uso de la economía a escala. Hoy en día, el Estado está orientado al mercado exterior. Las trayectorias de cambio muestran un patrón histórico contemporáneo que se aparta de las prácticas corporativas y las políticas de bienestar social, hacia una orientación cada vez más liberal de la economía. 4 En las siguientes secciones se ilustra lo analizado por medio del caso mexicano, ya que se rastrean los procesos de cambio a través de un mapa teórico y una propuesta analítica de interpretación de los procesos políticos y económicos.

Trazando los procesos sociales del Estado y del mercado

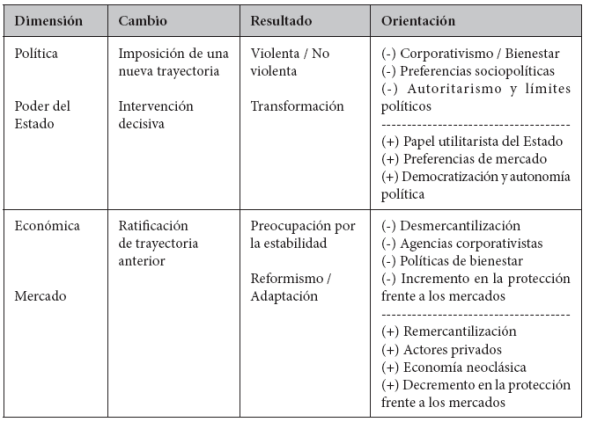

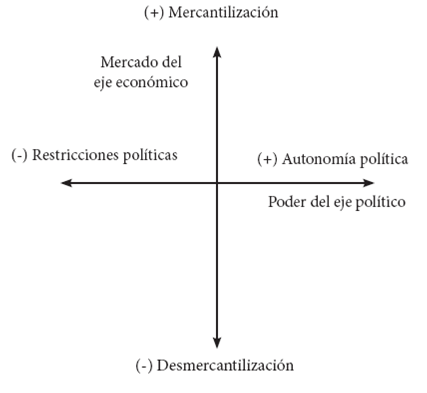

Esta sección considera los procesos de cambio estructural y la evolución puntuada del Estado, cuya dimensión de poder se representa en la figura 1 a lo largo del eje horizontal. La exhibición de las capacidades del Estado en el ejercicio del poder varía durante las diferentes fases del proceso histórico, de acuerdo con la interacción entre la sociedad civil, las elites y las clases. En los diferentes papeles y estatus desempeñados por el Estado, el ámbito político es el más evidente. Por el extremo negativo del eje analítico del poder, se consideran restricciones políticas, o menores capacidades de acción y maniobra para los actores. Mientras que por el otro lado, el extremo positivo del eje horizontal del poder se asocia con un margen más grande y amplio de autonomía política, donde aumenta la percepción de la capacidad de algunos agentes de incidir en el contexto que los rodea.

Fuente: elaboración propia

Figura 1 Mapa de los procesos del Estado, cambio estructural y evolución puntuada

En la figura 1, la exposición de las mercancías ficticias al mercado de competencia imperfecta se considera a lo largo del eje vertical. Un signo positivo representa el incremento de la mercantilización; lo que significa una menor protección del mercado. En el otro extremo del eje, un signo negativo asocia las cuatro mercancías ficticias, es decir, mano de obra, tierra, dinero y conocimiento; las cuales son sacadas del mercado, otorgándoles un mayor nivel de protección. En otras palabras, se desmercantilizan.

Los cuatro alojamientos divididos por los ejes "x" e "y" pretenden representar las distintas fases de transformación del Estado y del mercado en tiempos de paz y la trayectoria de sus intervalos de evolución. A medida que el eje de mercado sube, se atribuye mayor influencia de los agentes privados y un énfasis en las prácticas de la economía neoclásica. En el mismo eje pero hacia abajo, se atribuyen prácticas corporativas y las instituciones que dominan la agenda gubernamental adoptan políticas keynesianas y de bienestar. Hacia la izquierda, en el eje de poder, disminuyen las capacidades del Estado a un papel mínimo o utilitario. Hacia la derecha, las políticas y prácticas del Estado son percibidas como más fuertes que en el extremo opuesto. 5

Hay varios factores que pueden desencadenar cambios en los procesos de adaptación gradual del Estado, donde los papeles de estructura y agencia desempeñados por los miembros y las fracciones de la sociedad civil, las clases y las élites contribuyen a restablecer nuevas etapas históricas, basados en cambios previos y actuales a cargo de otra selección. Deben tenerse en cuenta importantes factores económicos. Para los factores políticos, la gama de opciones varía desde las restricciones políticas en un extremo, a la autonomía política en el otro. El espectro abarca los límites de posibles opciones disponibles. De manera similar, para los factores económicos la gran variedad de alternativas posibles está comprendida entre los polos de mercantilización de mercado (por un lado( y la desmercantilización políticamente impulsada, por el otro. Por lo tanto, las estructuras políticas y económicas preparan el escenario y las condiciones en que los cursos de acción están estratégicamente seleccionados por los actores en su contexto. Tras explicar los ejes analíticos, se enfatizan algunas características esenciales, para los períodos principales de las reformas contemporáneas de la experiencia mexicana.

Una visión neopolanyiana del Estado mexicano

Los presidentes mexicanos han mostrado, acumulado y controlado poder (Fowler, 2008). Recientemente, ello se ha evidenciado a expensas de otras ramas del gobierno. El Poder Legislativo y las instituciones judiciales son débiles, se encuentran en transición y no lo suficientemente fuertes como para representar un equilibrio real y efectivo respecto de los grandes poderes ejecutivos. Sin embargo, la descripción no se limita a un enfoque centrado en los aparatos de gobierno. Por el contrario, se centra en una estructura social fluida donde la sociedad civil, las élites y las clases son parte de un Estado extenso.

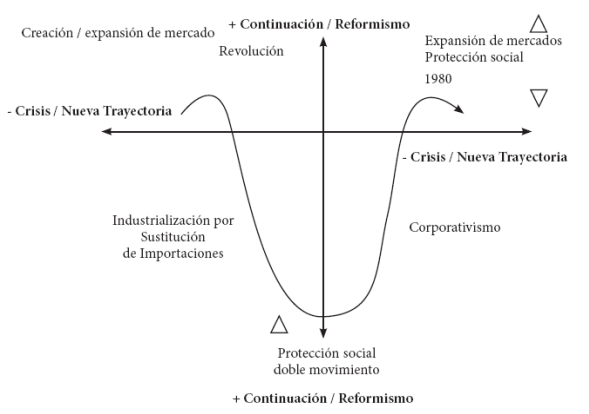

La Revolución de 1910 comenzó dando forma a la concentración del poder. Este fenómeno fue catalizado a través de instituciones corporativas y líneas de acción institucionales. La fuerza de las estructuras gubernamentales y las agencias se deslizaron hacia un aumento del ejercicio del poder. Este período puede ser representado como un movimiento descendente a lo largo del eje mercado (véase la figura 2). Mientras que un fenómeno contrastante comenzó a ser observado desde el último cuarto de ese siglo, una nueva agenda económica orientada hacia el exterior comenzó a desmantelar la agenda económica orientada hacia el interior, originalmente centrada en la estabilidad política y el crecimiento. Las preferencias estratégicamente seleccionadas de la democratización, autonomía política, descentralización y federalismo, han representado una desconcentración y desagregación del poder político haciendo hincapié en los mercados externos orientados a los imperativos económicos, tales como la liberalización del comercio y la privatización de las empresas públicas (Cuadra, 2009). Estas fases representan un movimiento ascendente a lo largo del eje "y" en la misma figura.

Fuente: elaboración propia

Figura 2 Evolución histórica de los procesos de cambio estructural del Estado mexicano desde principios del siglo XX

La alta centralización del poder y la toma de decisiones distintivas de la Presidencia han sido las principales razones para categorizarlo como sistema político semiautoritario, hoy en día influenciado por una élite burócrata y tecnócrata. 6 El ejercicio del poder por parte del presidente ha sido fundamental en las tendencias reformistas, aunque interrumpido por intervalos. Se considera, por ejemplo, el papel y las funciones del banco central, cuya autonomía e independencia ha variado con el tiempo (Maxfield, 1997).

Su objetivo principal ha sido atraer flujos de capital a través de la inversión o de crédito. Se ha conseguido (además del control de la política monetaria( la protección de la estabilidad financiera, facilitar pagos, promover la recolección fiscal, el control y vigilancia de instrumentos como la oferta monetaria, las tasas de interés, los controles de crédito y los requisitos de reserva. La necesidad de competir por la atracción de la inversión internacional ha dado lugar a una variación en el grado de autonomía e independencia de los bancos comerciales, el Poder Ejecutivo y el Legislativo (Maxfield, 1997). A continuación, en las secciones subsecuentes, se muestra la utilidad del referente teórico y analítico propuesto para México.

La revolución social: un momento decisivo de intervención y mercantilización

Después de las convulsiones del siglo XIX, el general Díaz permaneció como presidente durante más de treinta años. La orientación de las políticas y prácticas económicas que promovía eran liberales. Los indicadores de progreso que contribuyeron a pagar el orden político y el desarrollo económico del porfiriato fueron el crecimiento demográfico, el transporte e infraestructura, la expansión del comercio nacional e internacional, la diversificación de la producción industrial, y la economía rural (Garner, 2003 y 2008). Con matices diferenciados, se benefició a la inversión extranjera y se alió con los terratenientes del sur. Los sectores económicos más dinámicos fueron las industrias extractivas, particularmente la minería, y en los últimos años el petróleo, los cultivos de exportación, la fabricación de manufacturas y la expansión de la red ferroviaria. 7 Las principales demandas desatendidas que provocaron y alimentaron la sublevación fueron la democracia y la redistribución de la tierra. Madero proclamó el Plan de San Luis Potosí y llamó a la rebelión contra Díaz en 1910. Su eslogan, "Sufragio efectivo no reelección", era un clamor por tener elecciones justas y un mandato presidencial único. El Plan de Ayala de Zapata pedía una reforma de tierra importante y la defensa de derechos comunales tradicionales de los campesinos. 8 Si bien su aplicación se quedó corta respecto a las demandas por parte de las facciones más radicales, el resultado fue moderado bajo el liderazgo de los generales Obregón y Calles, y aseguró su victoria política y militar. Sin embargo, fue este último quien se convirtió en el jefe máximo a finales de 1920 y principios de 1930.

El crecimiento económico y el desarrollo de la era prerrevolucionaria se basaron en las actividades económicas que fueron heredadas no sólo desde el siglo XIX, sino también de la época de la dominación colonial. Las haciendas proporcionan un ejemplo. Los cultivos de exportación fueron orientados para contribuir al crecimiento económico en el período, junto con algunas otras actividades económicas dirigidas hacia el exterior, como las industrias extractivas y manufactureras. La propiedad extranjera y el control de los principales sectores de la economía, la industria y la prestación de servicios para explotar los recursos naturales hicieron uso de la contribución de mano de obra barata y de capital y tecnología extranjera para expandir las exportaciones a los mercados de ultramar (Reynolds, 1970). Si el papel del Estado (sobre todo en las actividades económicas( durante los primeros años del siglo XX fue mínimo, después de la revolución se hizo más activo y comenzó a ampliar su participación en las actividades económicas. El conflicto armado cambió el modelo sociopolítico y económico. Prácticas y políticas menos mercantilizadas corrían paralelas a los enfrentamientos militares entre las diferentes facciones del movimiento revolucionario (Aguilar Camín, 1993). El costo del conflicto armado fue la contracción económica y cientos de miles de personas perdieron la vida, ya sea directamente en el campo de batalla o indirectamente debido a sus consecuencias. Durante las etapas más agitadas y violentas del conflicto, que llegó a adoptar rasgos y connotaciones étnicas y religiosas, los trastornos del ciclo económico generados por las emisiones de dinero de diferentes facciones tomaron bastante tiempo para recuperarse.

Dadas sus características económicas y políticas, el porfiriato podría ser asignado en el cuarto cuadrante superior izquierdo de la figura 2. La protección escasa e imperfecta del mercado concedido a las mercancías ficticias (por un lado( y las interacciones débiles entre las estructuras de gobierno y de las instituciones y de la sociedad (por el otro( dieron lugar a una grave fractura política y social. El conflicto militar de 1910 es una característica evidente del momento de crisis que desafió y alteró la tendencia histórica del Estado mexicano. Se prefirió una nueva orientación de las políticas, se fijó una nueva agenda política, a la vez que emergieron nuevos actores sociales no exigiendo un cambio, sino provocándolo ellos mismos. Los procesos de cambios sociales continuamente interrumpidos comenzaron a moverse en una dirección diferente hacia la selección de alternativas más viables para ser operadas estratégicamente. La orientación general cambió a algo política y socialmente más inclusivo (en contraste con la exclusión económica de la época prerrevolucionaria(. El papel de la sociedad civil en su conjunto, en articulación con los dirigentes "revolucionarios", se convirtieron en elementos cruciales. El objetivo era incorporar al sistema a todos los actores principales y a los elementos que alguna vez habían estado originalmente fuera y representaban verdaderos desafíos al status quo. Los marcos regulatorios que fueron aplicados de forma selectiva resultaron mejores en la década de 1930 que en el cambio de siglo, cuando eran virtualmente inexistentes. A continuación se analiza el carácter acumulativo de los cambios incrementales que se produjeron en el corporativismo mexicano.

Corporativismo: desmercantilización imperfecta y reformismo evolutivo puntual

Las políticas corporativistas y las experiencias en la trayectoria mexicana de los procesos estructurales de cambio se pueden ubicar al sur del eje horizontal de poder. Después de que los principales enfrentamientos entre las diferentes facciones revolucionarias habían terminado, la Constitución de 1917 incorporó los derechos de mano de obra urbana y el derecho del Estado a la propiedad de las riquezas del subsuelo mexicano. Por un lado, el artículo 123 significó una alianza con el trabajo, en el cual el Estado pasó a controlar las demandas laborales y la protección de oferta del mercado a cambio de apoyo político. Este artículo regula los contratos de trabajo y las condiciones laborales dentro de territorio mexicano. Al mismo tiempo, el artículo 27 establece la propiedad inalienable y esencial de la Nación sobre las tierras, subsuelo, aguas y sus riquezas. Aunque el artículo se ha modificado y derogado en algunos de sus párrafos iniciales, hay prescripciones explícitas para regular la capacidad de adquirir dominio de las tierras y aguas del país. El artículo 27 hace hincapié en que la expropiación sólo la puede realizar la Nación por motivos de utilidad pública y mediante indemnización; mientras que goza en todo tiempo del derecho de imponer a la propiedad privada las formas de uso de las exigencias de interés público. Lo más cerca que se llegó a la plena vigencia de este artículo fue en 1938, con la nacionalización de las compañías petroleras.

Durante el período posrevolucionario, el gobierno consideró un cambio en la ley de tenencia de la tierra y su redistribución favoreciendo a propietarios tradicionales de tierras comunales y a los pequeños agricultores, por lo que el ejido es un rasgo bastante distintivo de la propiedad agraria que coexiste comúnmente con propiedades privadas. Es también durante este período histórico que las estrategias económicas de Industrialización por Sustitución de Importaciones se privilegiaron, lo que benefició a los sectores orientados hacia el interior de la economía hasta finales de 1970 y principios de 1980.

El corporativismo mexicano fue construido como elemento político distintivo para la participación y el control de los grupos sociales que habían creado espacios formales para la movilidad política (Medina Peña, 1995). En el autoritarismo típico, se alineaba acríticamente al presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El partido "oficial" creció como un ente político-burocrático incestuoso entre los sectores de la sociedad y el gobierno (Cuadra, 2009). Durante la primera fase de la etapa corporativista, las demandas sociales fueron incorporadas al sistema. Si bien los obreros y los campesinos fueron incluidos, sus demandas de bienestar y reformas agrarias se cumplieron de manera incompleta y parcialmente se transformaron en elementos corporativistas; en la práctica, también han demostrado ser cruciales para el control político.

La creación de un "partido institucional" en las postrimerías de la Revolución Mexicana, no sólo marcó el comienzo de una transición del régimen militar a los presidentes civiles. También fue un momento crucial de cambio que sirvió para construir un modelo duradero de sistema político semiautoritario organizado por el presidente (en tanto jefe de Estado y jefe de gobierno( y su núcleo.

Dado que el objetivo de la estabilidad política fue agregado al de crecimiento económico, los esfuerzos se orientaron para nacionalizar la propiedad de bienes y la redistribución de beneficios de la explotación de los recursos naturales destinados a proporcionar capital social. Durante este período se produjeron aumentos cuantitativos y mejoras cualitativas en la educación, las condiciones sanitarias y las normas generales de vida. Además, algunas de las políticas de Cárdenas no estaban fuera de sintonía con las políticas del New Deal del presidente Roosevelt de los Estados Unidos de América (EE.UU). Sin embargo, esto no fue particularmente cierto en lo que refiere a la nacionalización de la industria petrolera en 1938, en tanto que afectaba a las empresas y la inversión de los EE.UU.

El régimen de propiedad y regulación del agua y la tenencia de la tierra se han modificado. La consideración de la tierra y el subsuelo como propiedad privada en la Constitución de 1857 pasó a ser propiedad consagrada de la Nación, unas décadas más tarde, en 1917. Por otra parte, se afirmó que la Nación tiene la capacidad de otorgar concesiones privadas que asisten a los intereses públicos; el ejido o tierras comunales, también fueron reconocidos. El programa de redistribución de tierras más importante fue realizado por Cárdenas durante la década de 1930.

En cuanto a la dimensión social, con el beneficio de la retrospectiva histórica, es importante reconocer la progresiva, aunque imperfecta extensión y universalización de los derechos de los ciudadanos.

Se puede asignar en el cuarto cuadrante inferior izquierdo del mapa teórico presentado en la figura 2 a Cárdenas. Sin embargo, es difícil evaluar el grado en que los artículos constitucionales y su relajada aplicación sirven para conceder a los trabajadores la protección especial del mercado. Las disposiciones burocráticas y corporativistas proporcionaron refugio (aunque limitado( para los bienes naturales, el trabajo y el dinero. Además, el poder inmanente en todas las relaciones sociales es consolidado y fortalecido. Esto es más evidente en las relaciones e interacciones entre los organismos burocráticos y gubernamentales y las estructuras institucionales. El equilibrio puntuado del Estado y mercado mexicanos alcanzó su máximo histórico en las políticas y prácticas de bienestar social y corporativistas en la década de 1930, lo que indica una continuación de la tendencia de evolución puntuada. No hubo ninguna crisis importante en el ámbito social, político y económico. Sin ninguna implicación teleológica o determinista, las transformaciones sociales se llevaron a cabo sin ningún tipo de ruptura mayor, como se explica en el siguiente apartado sobre la continuidad del corporativismo mexicano.

Desmercantilización imperfecta y continuidad en prácticas corporativistas

Después de una fase de "despegue" durante la década de 1930, la industrialización de la economía mexicana se hizo más evidente a partir de 1940. La agricultura siguió siendo importante para el proyecto de industrialización hasta mediados de 1960. Es a partir de esos años que las actividades agrícolas ya no impactaban en el crecimiento económico del país. El énfasis se orientó hacia sectores industriales con el objetivo de atraer inversiones, en la primera etapa internamente y después del exterior. Considerando el crecimiento de la población (especialmente urbana( fue la industrialización una prioridad económica (con estabilidad política) que hizo un llamado distintivo en México hasta la década de 1970. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial en adelante, el desempeño macroeconómico de la economía mexicana logró tasas estables de crecimiento por encima del 5% anual. Las políticas económicas del "desarrollo estabilizador" que alimentaron el crecimiento de México durante esos años tuvieron una contrapartida política. Esto, a su vez, actúa como un cojín político absorbente de presiones sociales. Básicamente, el control y la contención de las demandas y beneficios sirven al propósito de frenar el ritmo del desarrollo político de México, mientras que en cuatro décadas se favorece el crecimiento de la economía.

Sin embargo, se puede decir que eran una señal de crecimiento económico distribuido de manera desigual, lo que no es sólo un asunto económico, sino social y político. En palabras de González Casanova, el problema de la democracia en México radica en la medida en que el pueblo comparte el ingreso, la cultura y el poder. Cualquier otra cosa es retórica o folklore democrático:

Al hablar de desarrollo económico implícita o explícitamente pensamos en un incremento del producto nacional real o del producto per capita, y también en una distribución más equitativa del producto [...] Cuando hablamos de desarrollo económico pensamos también implícita o explícitamente en un aumento de los niveles de vida de la población (de su nutrición, de su salud, de su indumentaria, de su educación(. Pero hay más, al hablar de desarrollo económico estamos refiriéndonos, querámoslo o no, a un fenómeno más amplio que el simple crecimiento del producto, o la sola mejoría de los niveles de vida; a un problema de orden moral y político (González Casanova, 1970: 3).

El crecimiento de la economía siguió un patrón histórico de polarización que ha sido severamente agravado durante las últimas décadas. La distribución desigual de la renta no era más que una consecuencia del proceso de industrialización -que tiende a concentrarse en recompensas- sino que también se debe a las políticas del gobierno que polariza y agrava este modelo (Hansen, 1971). Esto resultó ser problemático, ya que el país (en paralelo a su creciente Industrialización por Sustitución de Importaciones( se transformó de una sociedad agraria antigua a una sociedad urbana en crecimiento. La estrategia de autosuficiencia se dio junto con el desarrollo de las relaciones económicas con el vecino del norte. El crecimiento económico requería un mayor uso de la tierra, trabajo y recursos naturales. Por otra parte, la formación de capital se convirtió en una de las prioridades y las inversiones públicas fueron financiadas en parte por el ahorro privado. Esto a su vez permitió al gobierno adquirir la propiedad total o parcial de industrias clave. El resultado fue una combinación de crecimiento económico y estabilidad política tras las condiciones deprimentes de la década de 1920; un aumento cuantitativo de las condiciones de bienestar en general se hizo más evidente durante la segunda mitad del siglo (Reynolds, 1970).

El período de la industrialización económica basado en la estrategia de sustitución de importaciones, en paralelo con la consolidación y el ejercicio de las políticas corporativistas con las prácticas autoritarias, se pueden asignar en el cuadrante inferior derecho del mapa que se presenta en la figura 2. Desde principios de 1940, el sistema político corporativista se ha estabilizado mediante la incorporación de diversos sectores dentro del aparato político. Al mismo tiempo, fue también el período de desarrollo estabilizador cuando la nacionalización de importantes industrias -como el petróleo y la electricidad- se convirtieron en el motor del crecimiento económico. El énfasis en la provisión de empleo y los sectores orientados hacia el interior, el crecimiento de la infraestructura, la educación y el bienestar, se podrían explicar como fallas en la protección del mercado. En términos generales, el "doble movimiento" de protección de Polanyi acompañó la expansión del mercado, mientras que el poder inmanente en todas las relaciones sociales también creció significativamente. En retrospectiva, el proceso de desmercantilización cuantitativa y cualitativa también se percibía discursivamente como una conquista social. La trayectoria de los intervalos de modificaciones evolutivas del Estado no tuvo ninguna crisis importante. Por lo tanto, podría ser rastreado como una tendencia evolutiva en las políticas del gobierno, principalmente las que promovían la estabilidad política y el crecimiento económico. En suma, fue una etapa caracterizada por la reforma, la continuidad y la adaptación que duró -como se argumenta a continuación- hasta principios de 1980.

Remercantilización e imposición de una nueva trayectoria desde 1980

El otro momento dramático de la intervención decisiva en la que se impuso un nuevo rumbo en la trayectoria de México en los procesos de cambio estructural -aunque puntuado- inició a principios de 1980. Esta vez -en contraste con las postrimerías del siglo XX en que un movimiento hacia la exclusión imperfecta del mercado se llevó a cabo- la transformación fue en dirección opuesta. Sin embargo, no fue fruto de un consenso democrático y las contradicciones se hicieron más fuertes y evidentes para la mayoría de los sectores y miembros de la sociedad civil, las clases, las élites y los grupos.

Los esfuerzos económicos neoclásicos contemporáneos se han orientado hacia una mayor apertura de la economía, lo que implica la remercantilización creciente. En la esfera económica, la privatización de las empresas públicas y la liberalización de los sectores económicos y actividades económicas orientadas hacia los mercados externos, han sido estratégicamente seleccionadas (Cuadra, 2012). En el ámbito político, los intentos de democratización y autonomía política -aunque históricamente demandadas- se han retrasado y delimitado a reformas electorales e institucionales. 9 El verdadero desafío para la democracia en México no llega con estrechos ejercicios electorales, ni a través de las urnas -aunque esto es sin duda un logro importante en sí mismo-. González Casanova sostiene que la democracia debe estar relacionada con la distribución justa de los ingresos, la cultura y el poder. De acuerdo con este criterio más amplio, el objetivo democrático aún está lejos de ser plenamente efectivo.

Una de las modificaciones importantes de la reestructuración económica durante la década de 1980 fue una mayor necesidad de préstamos internacionales acompañados de un aumento en la autoridad, facultades e independencia del banco central. Aunque algunos de los elementos decisivos del momento de la intervención se pueden discernir antes de la década de 1980, la elección estratégica de una nueva serie de políticas públicas se asocia discursivamente con la crisis de la deuda de 1982.

El principal factor económico que desencadenó la crisis de la deuda en 1982 fue un endeudamiento excesivo del exterior para financiar las políticas expansivas. La fuente de los fondos mexicanos dependía en gran medida de las exportaciones de petróleo. El problema surgió cuando el precio internacional del petróleo cayó, colocando al gobierno mexicano en una posición desesperada frente a la carga de su deuda (Cuadra, 2009). La moratoria involuntaria de pagos de la deuda anunciada por el gobierno en ese año sirvió para detonar una crisis internacional de la deuda.

La crisis económica de 1980 fue resultado de la mala administración macroeconómica y fiscal. Mediante una estrategia neoclásica se llevó a cabo una intervención decisiva sobre el problema de la deuda. Las bases de este cambio tuvieron lugar en 1976, con la firma de una carta de intención del Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo para corregir el desequilibrio de la balanza de pagos justificó el recorte del gasto público, la reducción de la inflación, el control del tipo de cambio y la promoción del ahorro interno. Ni qué decir de la condicionalidad económica para los préstamos del FMI que históricamente ha ampliado su ámbito de aplicación (Rosas, 1999). 10

La selección estratégica de una perspectiva de mayor integración con la economía de los EE.UU. (incluso antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)(, las atractivas tasas de rendimiento en la bolsa de valores, el aumento de la autonomía y la independencia del banco central por parte del gobierno, las reformas a la Constitución sobre la distribución de la tierra y el aumento de la competencia con productos extranjeros e inversionistas, se convirtieron en rasgos distintivos de la selección estratégica de los procesos socioeconómicos de México (Lustig, 1998).

Si bien el país se enfrentó a otro problema económico a mediados de 1990 -debido a la mala gestión financiera- en lugar de imponer una nueva trayectoria en la orientación de las políticas públicas, en esta ocasión sirvió para ratificar el supuesto neoclásico de acción ya en marcha. Las dificultades económicas de mediados de 1990 eran de naturaleza diferente a las que se dieron a principios de 1980. Para 1994, el déficit fiscal estaba bajo control pero el nivel de las reservas internacionales se consideraba bajo, y el país enfrentó niveles de deuda a corto plazo. Esta situación provocó problemas de liquidez y una crisis anunciada, ya que el déficit de la cuenta corriente fue financiado por flujos de capital. Un plan de rescate financiero importante dirigido por el gobierno de los EE.UU. fue la estrategia elegida para rescatar a la economía mexicana (Lustig, 1998). Sin embargo, esta vez, el objetivo fue mantener las políticas económicas en el mismo camino (Cuadra, 2008).

Tal vez, son las crisis económicas de 1982 y 1994 las que mejor ilustran los procesos de remercantilización. Los actores y los factores internacionales jugaron un papel crucial en ambas ocasiones. El gobierno de Estados Unidos tuvo que aportar fondos públicos para rescatar a México en esos años de crisis económicas. En 1982, lo hicieron para rescatar a los bancos comerciales estadounidenses que en gran medida habían prestado al gobierno mexicano durante el auge petrolero. En la década siguiente, el gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir otra vez para rescatar a sus propios inversionistas de cartera que habían comprado bonos y habían invertido en el mercado bursátil mexicano.

A su vez, ha aumentado la remercantilización de otra mercancía ficticia señalada por Reynolds, la naturaleza, ya que la protección imperfecta de los recursos naturales va en aumento. Por importante que el compromiso sea con los acuerdos ambientales internacionales, no es muy evidente que la naturaleza esté siendo protegida por el mercado. Las reformas actuales no son suficientes para revertir la degradación del medio ambiente. Por otra parte, en lo que a la legislación se refiere, la protección del medio ambiente ha sido fragmentada y de baja prioridad. La protección de la naturaleza de las fuerzas del mercado se ha diseñado cosméticamente y solamente se han logrado parches imperfectos, ya que no se la considera relevante para las políticas económicas, las estrategias y las prioridades del gobierno (Hogenboom, 1998).

Los puntos centrales del acuerdo paralelo ambiental del TLCAN incluyen la prohibición de la reducción de las normas para atraer y mantener la inversión, y dan margen de maniobra a cada país para establecer sus propios controles y el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Estas disposiciones también son válidas para el acuerdo laboral paralelo (Belausteguigoitia y Guadarrama, 1997; SECOFI, 1993). El enfoque no integral y estrecho de la agenda ambiental fueron fuertemente influenciados por las preocupaciones y prioridades de los Estados Unidos, ya que el Congreso de ese país condicionó que los acuerdos paralelos se incluyeran en el TLCAN para ser ratificado.

La fórmula de la estabilidad política y el crecimiento económico carecía de elementos cualitativos importantes: la democracia, la autonomía, la equidad y el desarrollo. Una auténtica democracia, en términos de González Casanova, se iguala a necesidades compartidas, poder equilibrado, cultura e ingresos. El crecimiento económico y la victoria electoral de un partido de oposición no son una condición suficiente para afirmar las reglas de la democracia en México (Cuadra, 2009). De manera similar, el desarrollo significa una distribución equitativa de la riqueza, no sólo económica, sino de todos los recursos. Así, la democracia y el desarrollo son estructurales y las prioridades de las organizaciones representan a la vez un objetivo y un desafío.

La imagen de México que surge a principios del siglo XXI aumenta la distribución desigual en las relaciones sociales, junto con la remercantilización creciente de mano de obra, tierra, conocimiento y dinero. Dado que el ejercicio desigual del poder es el principal responsable de la continuidad de un sistema que favorece el crecimiento de privilegios, un cambio cualitativo en las relaciones de poder se convierte en necesario. Esto es apremiante si el objetivo es lograr el desarrollo cualitativo, no sólo el crecimiento cuantitativo.

Los procesos constantes para rediseñar el Estado y el mercado mexicanos desde la década de 1980 se pueden asignar en el cuadrante superior derecho de la figura 2. La selección estratégica de las políticas económicas neoclásicas por parte de los recientes gobiernos mexicanos ha facilitado un proceso de aumento de la remercantilización. Las estrategias de la liberalización, la privatización y la desregulación han alterado la protección de las fallas del mercado, que fueron las políticas corporativas y las líneas de acción implementadas algunas décadas antes. Se tiene en cuenta la paradoja del crecimiento macroeconómico, por un lado y, por el otro, el deterioro del nivel de vida de la mayor parte de la población y el aumento de la concentración de la riqueza en los deciles superiores. Aunque la agenda de la sociedad ya no está exclusivamente limitada por aparatos de gobierno y de prácticas incestuosas, algunas de las iniciativas sociales son sistemáticamente apropiadas e impuestas desde arriba hacia abajo en el resto de la sociedad.

Hasta este punto, resulta necesario recapitular las ideas y argumentos centrales aquí presentados. Para ello, en las siguientes partes del presente trabajo se reúnen y discuten los hallazgos analíticos e interpretativos de las secciones precedentes séptima a décima, procediendo en un primer momento con el ámbito económico, posteriormente el político y finalmente un ejercicio de síntesis teórico-conceptual, históricamente informado.

México: interpretación teórico-histórica del eje económico del mercado

Siempre que la trayectoria de la transformación del Estado (aunque interrumpida( atraviesa o sale desde el eje de mercado, el resultado es caracterizado como un cambio reformista y suave. Los factores, los organismos y las estructuras en juego optan por la estabilidad y la adaptación de las políticas y estrategias. La crisis es regularmente contenida dentro de ciertos parámetros para evitar derrame o contagio que podrían dar lugar a una transformación más radical.

Por un lado, cerca del extremo negativo del eje mercado, son principalmente las agencias corporativas que median, participan y se involucran en las diferentes fases por las que la crisis evoluciona. Las políticas de bienestar se pueden mapear a lo largo del eje de la "y", las cuatro principales mercancías -que son o bien sacadas del mercado o de alguna manera protegidas del mismo-, no sufren una transformación radical. Además, las adaptaciones evolutivas generales del Estado siguen siendo básicamente inalteradas, aunque su trayectoria específica puede estar sujeta a cambios.

Por otro lado, en el extremo positivo del eje vertical, la participación de los organismos no gubernamentales, empresas y agentes del sector privado es cada vez más evidente. Las prácticas económicas de estilo neoclásico, junto con el énfasis en las variables macroeconómicas y la preocupación por mantener la inflación bajo control, se utilizan para justificar la reducción de la intervención gubernamental en los asuntos económicos. La remercantilización imperfecta e incompleta de conocimiento, tierra, dinero y mano de obra en la mayoría de los casos implica el desmantelamiento de los fundamentos del bienestar. La eliminación de los subsidios es también una prioridad para la erradicación de la protección social y la erupción de nuevas crisis. En algunos casos, los factores que desencadenan la crisis se describen como liberalización de bajo ritmo y desregulación defectuosa. Esa, por ejemplo, fue la evaluación oficial de la crisis financiera mexicana de mediados de 1990. Por lo tanto, la solución prescrita por la crisis económica se aproxima al cruce del eje "y", favorece que se reafirme, se ratifique, o se retome la trayectoria global del cambio estructural y de procesos de evolución puntuada del Estado.

La experiencia de remercantilización mexicana se ha hecho cada vez más evidente en la estrategia de desmantelamiento de la protección de los recursos naturales, lo que sumado a la caída de la inversión tanto pública como privada, el incremento en las tasas de interés y la eliminación de subsidios y esquemas de protección, evidencian imperativos económicos sobre la protección social. Los supuestos de operación de los mercados autorregulables y autoajustables brindan una muy escasa protección, sino es que ninguna, de las mercancías ficticias (trabajo, naturaleza, dinero e información), por lo que se muestran incapaces de proveer un balance mediante la creación de marcos institucionales y la ratificación de acuerdos internacionales. A pesar de que la agenda ambiental ha evolucionado desde una estrecha concepción de daño a la salud hacia la consideración de sustentabilidad ambiental, en realidad no se puede afirmar que se haya desmantelado la mercantilización de la naturaleza. El desarrollo sostenible requiere no sólo de marcos normativos, sino también de un alcance de miras y horizonte más amplio, incluyente y ambicioso que se traduzca en una praxis ejecutiva que no sólo frene daños sino que revierta procesos y prácticas predatorias.

Para México, las transformaciones económicas estructurales de los años ochenta, a diferencia de la lucha armada de principios de esa centuria, no fue una revolución de gran base social, sino una transformación pacífica impuesta desde las oficinas gubernamentales hacia la sociedad en general. La apuesta y elección tecnocrática de un papel e intervención limitada del Estado en las actividades económicas impuso un nuevo marco institucional y legal para disminuir los niveles de protección, de por sí imperfecta, otorgada a las mercancías ficticias. Los rasgos fundamentales de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones -iniciada en los años 1930- han sido fundamentalmente alterados y revertidos. Pese a que las características distintivas del corporativismo mexicano han sido debilitadas, no han desaparecido del todo y algunas de ellas continúan todavía muy presentes. Los procesos de toma de decisiones son aún muy centralizados debido al legado del autoritarismo, y a pesar de que ha habido algunos esfuerzos modestos, la transparencia y rendición de cuentas de grandes figuras públicas está todavía muy lejos de ser realmente efectiva. El énfasis en la regulación ha cambiado favoreciendo la liberalización, considerando incluso el objetivo de reformas de alcance constitucional. El desmantelamiento de la empresa pública y los programas masivos de privatizaciones han tenido como beneficiarios tanto inversionistas nacionales como extranjeros. En resumen, la protección del mercado interno ha sido sistemáticamente atacada, privilegiando la orientación externa de las actividades económicas y la promoción de las exportaciones.

México: interpretación teórico-histórica del eje del poder político

Un resultado muy diferente surge cuando la trayectoria del Estado sale, se acerca, o se cruza con el eje de la política. Las crisis que afectan a la dimensión del poder del Estado son mucho más probables de alcanzar un resultado radical y transformador. Un cambio estructural de la tendencia histórica se puede localizar como un giro dramático que revela las intervenciones decisivas y los cambios institucionales. Las transformaciones son más evidentes y la crisis no puede ser contenida con facilidad. En algunos casos, los efectos transformadores de los cambios duros abrazan una dimensión social, tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. La agenda política y la práctica llegan a ser inclusivas.

En México, los procesos y las dinámicas de cambio social han hecho uso de estrategias procorporativistas y proneoclásicas, contribuyendo de esta manera a la constante reconfiguración estatal y la evolución de forma puntuada. En ella, tanto momentos y prácticas de continuidad se entretejen con cambios y modificaciones que, a su vez, dan pie a la consolidación de nuevos regímenes, favoreciendo nuevos actores y reconfigurando el contexto en el que se encuentran inmersos. Esta dinámica de cambio y adaptación acumulativa e incremental alcanza niveles estructurales, agenciales, materiales e ideacionales. La naturaleza abierta y contingente de los procesos sociales, económicos y políticos reconfigura la percepción e información con la que los actores situados estratégicamente cuentan para la selección de sus respectivos cursos de acción y procesos de toma de decisiones. Todo ello contribuye a detonar una serie de consecuencias tanto deseadas, como inesperadas, que los actores deben considerar para contribuir a la modificación de las situaciones que los rodean.

La trayectoria de los procesos del Estado que se mueve hacia el extremo positivo del eje horizontal está asociada con el ejercicio fuerte del poder. Esto no implica una dimensión solamente material, sino una invisible y también no mesurable. Las decisiones que se toman pueden ser más probables de ser implementadas -aunque no exclusivamente gubernamentales- al cruzar el eje horizontal del poder político, las preferencias y las decisiones hacia los procesos de mercantilización que implican una transformación en el régimen político. Beneficiándose de un sistema cada vez más autoritario, las prácticas corporativas y las políticas de bienestar que son reformadas gradual o radicalmente. El objetivo atiende a institucionalizar las preferencias del mercado, dejando atrás las preocupaciones sociales. Estos cambios en los contextos estructurales y en los agentes situados y sus agendas, claramente son crisis que necesitan ser tratadas más pronto que tarde. La decisiva intervención altera el curso político y la ruta del Estado de un proyecto de bienestar a uno liberal.

En el otro lado del espectro, el extremo negativo del eje "x" representa la debilidad de las relaciones de poder del Estado y las capacidades que limitan a los actores. La trayectoria del proceso de transformación estructural de bienes como el dinero, la información, la tierra y el trabajo hacia un modelo más inclusivo en lo político, social y económico, representa otro tipo de crisis. La transformación, aunque bastante diferente de una proliberal es, sin embargo, dramática en su propia manera debido a la falta de recursos, la reducción o protección deficiente de los productos básicos, y la concesión de protegerlos contra el mercado. La erupción de algunas crisis puede llegar a ser bastante evidente como una iniciativa de abajo hacia arriba, que puede o no ser violenta. Un número creciente de actores sociales participan en la transformación, ya que incorpora un programa más ambicioso y una gama de preferencias más amplia.

En la experiencia mexicana posrevolucionaria, la promoción del crecimiento económico se fue complejizando en la medida en que socialmente se hacían cada vez más necesarios mecanismos de redistribución. En perspectiva histórica se puede afirmar que el poder inmanente en las relaciones sociales se incrementó, trascendiendo los límites de contención corporativa, haciendo cada vez más amplios los contextos de acción para un creciente número de actores. El tránsito de una escasa concentración de poder social como contraparte de una alta concentración de poder y facultades presidenciales en fechas más recientes, ha apuntado a escenarios potencialmente menos asimétricos, aunque todavía desbalanceados de autonomía política. Los primeros años del siglo pasado permitieron una creciente participación social y el incremento de actividades económicamente productivas orientadas al mercado interno. Presentes ya en esa época -pero sin duda exacerbados en décadas recientes- los patrones de inequidad, desigualdad y polarización se han ampliado y empeorado de manera alarmante. Durante los últimos sexenios, los programas gubernamentales para la atención de la pobreza no han tenido resultados de significativa mejoría en la calidad de vida y condiciones de una gran mayoría de la población. No se han erradicado las causas ni se han solucionado las problemáticas. Adicionalmente, y de manera paradójica, la creciente participación en actividades económicas no ha sido alcanzada en la arena política. Las relaciones burocráticas vigentes en el régimen semiautoritario entre el otrora partido hegemónico y el resto de los aparatos de gobierno fue uno de los factores que contribuyó a impedir y canalizar institucionalmente una participación política ciudadana más amplia; lo que resultaba de utilidad para el corporativismo mexicano y el control de la sociedad en general, demostró su inoperancia para la canalización de demandas ciudadanas insatisfechas en años subsecuentes. Lo que se necesita con mayor urgencia es un enfoque y un esquema de participación ciudadana que fortalezca y amplíe sus derechos y obligaciones frente al Estado, y que sea libre de sesgos corporativistas y autoritarios.

Consideraciones finales: Estado y (re y des) mercantilización en México

Aún las economías de mercado más liberales permanecen incrustadas y grabadas socialmente mediante un conjunto de relaciones sociales, entendimientos culturales y formas organizacionales e institucionales que de manera dinámica reconfiguran las posibilidades y las potencialidades para las acciones económicas y políticas. 11 El presente trabajo ha trazado interpretativamente los procesos e interrelaciones de y entre el Estado, el mercado y la sociedad. Se ha inferido que la amplia esfera social es constantemente configurada por las instituciones del Estado y del mercado, y viceversa. Todo ello mediante reglas, organizaciones, prácticas, ideas y valores de manera constructivista, que a su vez influyen en la reconfiguración dinámica de las formas y acciones del poder y la economía.

El ámbito social es interminable, está siempre en proceso, ya que la acción humana se abre a la multiplicidad de factores que interactúan constantemente en el complejo, fluido y nunca estático ámbito social, político y económico (Hay, 2002). Respecto a la experiencia mexicana, a principios del siglo XX, una vez concluida la fase armada de la Revolución mexicana, la necesidad por construir instituciones y aparatos burocráticos del Estado tomó auge. Con el paso del tiempo, las prácticas de naturaleza y alcance corporativo fueron cada vez más recurrentes y poderosas. Sin embargo, décadas más tarde, en el umbral del siglo XXI, la orientación de las políticas económicas y sociales favorece una orientación neoliberal, sobre una de perfil keynesiano. Las transformaciones estructurales han privilegiado una agenda económica sobre la social. La relativización del alcance nacional y de la centralidad estatal se ha abandonado, frente a la conformación de regímenes y esquemas de gobernanza (Cuadra, 2007a y 2014b).

Las trayectorias evolutivas del Estado contemporáneo entendidas como procesos de acción, aunque interrumpidas a intervalos, tienden a mostrar una "forma de U", en este caso. El patrón puede ser generalizado para los Estados en tiempos de paz, que han experimentado una evolución similar puntuada de las políticas económicas liberales en una fase inicial, a través de un Estado de bienestar corporativista trunco e incompleto, para terminar con un enfoque neoliberal. A lo largo del eje político, los momentos en que el poder político del Estado aumenta o disminuye de manera significativa, alcanzando su cima o su valle, tienden a estar asociados con momentos de crisis o cambio drástico. Es en los momentos de crisis cuando las nuevas orientaciones han sido mediadas a través de amplias estructuras sociales y organismos, que son impuestos sobre las trayectorias del Estado. La erupción de la crisis y las posteriores intervenciones gubernamentales decisivas sobre cuál es y debe ser el papel y la situación del Estado, sirven como una señal tanto para un fin de una época como para el comienzo de una nueva. Las crisis pueden o no ser violentas. Lo que es necesario destacar es el impacto de la transformación. El énfasis de los discursos es sobre la necesidad y la justificación para un cambio radical.

Sin embargo, a lo largo del eje económico, la irrupción de las crisis en los momentos pico, cuando el proceso de mercantilización de las actividades económicas alcanza un máximo nivel, o un punto más bajo, tienden a ser mediadas principalmente a través de estrategias de adaptación o reformismo. Puede haber modificaciones en el ritmo o la dirección de la trayectoria. No obstante, el ajuste se percibe como relativamente liso y contenido entre los márgenes de una tendencia. El punto de ruptura, en su caso, no es tan dramático como el de una crisis a lo largo del eje político; esto no quiere decir que el proceso esté exento de todas las contradicciones para la gama de la sociedad civil, parte a su vez de un Estado extendido. Por el contrario, las contradicciones que no abordan los factores que pueden convertirse en otros insumos, provocan más tarde una transformación más fuerte y radical. Como era de esperar, la principal preocupación oficial para la estabilidad política y económica y los discursos nacionales e internacionales se ajustan en consecuencia. Todos estos hallazgos se resumen a continuación en la tabla 1.

nova página do texto(beta)

nova página do texto(beta)