Para que la ordenación pesquera dé mejores resultados en el futuro, los funcionarios de pesca deberán comprender mejor las culturas de las comunidades pesqueras.

Introducción

Dada la incipiente literatura que existe acerca de los procesos de innovación social que se desarrollan en la pesca ribereña, artesanal o de pequeña escala,1 particularmente la que refiere a aquellos procesos que surgen desde los propios pescadores organizados, se considera que este artículo contribuye a la formación de un cuerpo de conocimientos centrado en las estrategias de adaptación que tanto los pescadores como los buzos están llevando a cabo para hacer frente a la inestabilidad de sus recursos pesqueros.

Aunque la innovación social ha estado estrechamente vinculada al crecimiento económico, en la actualidad los aportes sobre el tema muestran su potencial para producir beneficios sociales y mejorar las condiciones de vida (CEPAL, 2017), que no necesariamente están relacionados con los incentivos económicos característicos de una economía de mercado (Bracamonte y Méndez, 2015). Debido a esto, para algunos autores el tema de la innovación social forma parte del ámbito de la economía social,2 al ser sus objetivos diferentes a aquellos de la producción y consumo de productos que caracteriza al modelo económico actual (Murray et al., 2010; Morales, 2012).

Este trabajo se desarrolla a partir del estudio de caso de la Sociedad de Producción Rural (SPR) Buzos y pescadores del ejido Coronel Esteban Cantú (OBPECEC), ubicado al norte del municipio de Ensenada, en Baja California. Se atiende de manera particular el sistema de trasplantes3 de erizo rojo (Strongylocentrotus franciscanus) desarrollado por ellos y posteriormente socializado, enriquecido y replicado en el marco del Sistema Producto Erizo (SPE), considerado aquí como un ecosistema de innovación. Nuestro estudio retoma el marco analítico de Murray et al. (2010) y el de Bracamonte y Méndez (2015) para diseccionar, con propósitos analíticos, el proceso de innovación social pesquera aquí abordado y su articulación con el ecosistema de innovación mencionado.

El artículo está estructurado en cuatro apartados: en el primero, se presentan los antecedentes y el estado actual de la pesquería del erizo rojo. El propósito de este primer apartado es ofrecer un panorama del aprovechamiento del erizo rojo en la costa del Pacífico, particularmente en Baja California. El segundo apartado expone el marco analítico a través de las definiciones sobre la innovación social en términos generales y luego se abordan los sistemas de manejo pesquero. En este apartado se pretenden establecer los lineamientos analíticos y conceptuales a partir de los cuales se desarrolla el análisis del sistema de trasplantes de erizo, considerado aquí como un proceso de innovación social.

El tercer apartado presenta el estudio de caso analizado desde las categorías y enfoques señalados en el segundo apartado, así como los resultados del análisis. Este apartado argumenta, a través del análisis del sistema de trasplantes de erizo rojo, que los procesos de innovación social no necesariamente provienen de instancias externas, sino que el conocimiento ecológico tradicional de los pescadores y buzos4 configura alternativas y estrategias de adaptación que mejoran el manejo de sus pesquerías, sobre todo cuando el contexto institucional consuetudinario es lo suficientemente sólido para sustentar las propuestas. El cuarto y último apartado es breve y plantea las conclusiones del análisis estableciendo principalmente que los pescadores y buzos organizados pueden desarrollar propuestas de manejo pesquero a partir de su conocimiento ecológico tradicional, es decir, que pueden desarrollar procesos de innovación social desde abajo y enriquecerlo, consolidarlo y replicarlo en un contexto institucional propicio que, tentativamente, puede considerarse un ecosistema de innovación.

Este artículo tiene dos objetivos centrales: a) visibilizar y constatar la importancia que los procesos de innovación social, generados desde abajo (bottom-up) y a partir del conocimiento ecológico tradicional de pescadores y buzos, tienen en el manejo sustentable de sus pesquerías y b) contribuir al análisis de estos procesos desde un marco teórico-analítico que pone énfasis en la dimensión social y cultural del manejo pesquero y no sólo desde la dimensión ecológica y económica como tradicionalmente se ha hecho.

Antecedentes

Las comunidades predominantemente rurales con una fuerte dependencia de la pesca ribereña han sido particularmente vulnerables en todo el mundo debido sobre todo a la incertidumbre asociada con los recursos pesqueros, a la contaminación, la sobreexplotación y la pérdida de biodiversidad en ambientes costeros y marinos (Berkes y Folke, 1998). Se estima que más del 85% de la actividad pesquera mundial corresponde a la pesca ribereña, de pequeña escala o artesanal (FAO, 2016), mostrando la persistente relevancia de este tipo de pesquería como sustento de por lo menos 200 millones de personas que se emplean de manera directa e indirecta (FAO, 2010).

En algunas comunidades pesqueras de los litorales de Baja California, la organización social de los productores, el desarrollo institucional y la construcción de sistemas de co-manejo adaptativo5 han propiciado un aprovechamiento responsable orientado a la sustentabilidad de sus pesquerías (Delgado, 2014a). Por supuesto, otros factores han sido también importantes, por ejemplo, las características de la especie, la relevancia del valor comercial de los productos pesqueros, la estructura de incentivos gubernamentales, la ubicación geográfica de las organizaciones pesqueras, los mercados (nacionales e internacionales), la capacidad organizativa de los productores y la capacidad de capitalización de estas organizaciones del sector social de la pesca.

La pesquería del erizo rojo (Strongylocentrotus franciscanus)

El erizo rojo es un invertebrado equinoideo que tiene un caparazón de carbonato de calcio cubierto por espinas, y cuyo color más frecuente es el rojo oscuro. Es uno de los equinoideos más grandes del mundo, con tallas máximas de hasta 20 centímetros de diámetro de testa. Los erizos se encuentran en fondos rocosos asociados a su principal alimento, los mantos de sargazo (Macrocystis pyrifera), aunque se alimentan también de otras especies de algas. Su distribución batimétrica está generalmente entre los tres y los 50 metros de profundidad y su distribución geográfica va desde las costas de Alaska hasta la Isla de Cedros, en la porción central de la península de Baja California (Ramírez, 2008).

La pesquería del erizo de mar se lleva a cabo para la extracción de las gónadas, su aparato reproductor, que se destinan al consumo humano directo y se exportan a diversos países entre los que destacan Japón (que importa el 80% de la producción mundial de gónada), Estados Unidos, Corea y China. El mercado está conformado por alrededor de 20 especies de erizos, siete de las cuales pertenecen a la familia STRONGYLOCENTROTIDAE. Los representantes de esta familia se capturan en Canadá, Estados Unidos, Rusia, Islandia, Japón, México y Chile; consolidándose este último como el productor de gónadas de erizo más importante a nivel mundial (Palleiro, 2004).

La explotación comercial del erizo rojo inició en el estado de California (EUA) a principios de la década de los años setenta y dos décadas después se convirtió en la pesquería de mayor valor económico. Durante la última década del siglo pasado, la pesquería fue totalmente explotada en la porción norte y sur de California. En México, la empresa japonesa Propacsa S.A. inició la extracción de erizo rojo al inicio de la década de los sesenta, pero su consolidación comercial ocurrió en 1972. En 1979, la producción alcanzó 5 700 toneladas de peso vivo6 y posteriormente tuvo un descenso atribuido al fenómeno El Niño Oscilación Sur (ENOS) (1982-1983) y a la disminución del precio en el mercado japonés. Para 1986, la pesquería se recuperó con una producción de 8 500 toneladas y luego disminuyó drásticamente en 1998, con apenas 806 toneladas, asociada nuevamente al ENOS (1997-1998). En los últimos años la producción se ha mantenido relativamente estable, con alrededor de dos mil toneladas por temporada, con algunos repuntes en el año 2010 con 3 372 toneladas (Conapesca, 2011) y en el año 2014 con 3 666 toneladas (Conapesca, 2014); no obstante, la afectación por ENOS es persistente.

A pesar de la variabilidad histórica de la pesquería, en Baja California la producción de erizo rojo se encuentra entre las tres más importantes por su valor entre las pesquerías ribereñas en el estado (las dos más importantes son la langosta y el abulón). Además de las divisas generadas, estimadas en más de siete millones de dólares para el año 2014 (Conapesca, 2014), la pesquería del erizo rojo provee empleos directos e indirectos para aproximadamente dos mil personas en más de 20 comunidades y campos pesqueros del litoral occidental del estado.

Para el aprovechamiento del erizo, las organizaciones del sector social, sean estas SPR o Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera (SCPP), deben solicitar y obtener una concesión pesquera de 20 años (NOM-007-PESC-1993 en DOF, 2012). Los productores del sector privado pueden tener acceso al aprovechamiento de erizo mediante permisos de pesca. Sin embargo, para un aprovechamiento sustentable del recurso se requiere de un sistema de manejo.

Un sistema de manejo está conformado por los lineamientos, reglas y normas conocidas como medidas y han sido diseñadas para que, al ser atendidas por los productores (pescadores y buzos) y los comercializadores, la pesquería tenga "mayor certeza económica y biológica" (Bracamonte y Méndez, 2015: 11); para el caso del sistema de manejo del erizo estas normas son tanto formales como consuetudinarias. Dadas las condiciones de incertidumbre de las pesquerías y los cambios que llegan producirse, estas medidas pueden ser rediseñadas a fin de adaptarse a las nuevas condiciones asociadas con la pesquería. Este rediseño constituye una innovación social de tipo institucional de acuerdo con Bracamonte y Méndez (2015).

Para el caso de la pesquería del erizo rojo, se han diseñado diversas herramientas de manejo que al sumarse constituyen un sistema de manejo pesquero policéntrico (Bracamonte y Méndez, 2015) o de co-manejo; es decir, un sistema en el cual las autoridades gubernamentales, los productores del sector social y privado, los centros de investigación y los comercializadores tienen un papel central en la toma de decisiones. El sistema de manejo de la pesquería del erizo rojo tiene tres órdenes: el primero establece el marco legal de su aprovechamiento; el segundo también es oficial y tiene legitimidad entre los productores al provenir de un centro de investigación pesquera (CRIP); y el tercero, que proviene de los propios pescadores y buzos del sector social, es consuetudinario y está siendo avalado y legitimado por los miembros del Sistema Producto Erizo7 como programa. En este sentido, los sectores confluyen interactuando como en el modelo de la triple hélice (universidad-empresa-gobierno).

La mayoría de las herramientas de manejo de esta pesquería constituyen normas y conforman el marco legal para el aprovechamiento del erizo rojo y se encuentran dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-PESC-1993 (DOF, 1993). El Centro Regional de Investigación Pesquera en Ensenada (CRIP), aportó tres herramientas de manejo, a las que se denominan medidas: una regionalización basada en las características de las poblaciones de erizo rojo distribuidas a lo largo del litoral del estado; un sistema de cuotas de captura o de manejo compartido por cuotas (Bonzon et al., 2010); y el aprovechamiento comercial del erizo morado (Strongylocentrotus purpuratus) debido al crecimiento de su población asociado a la disminución de las poblaciones de erizo rojo. La Organización Buzos y Pescadores del Ejido Coronel Esteban Cantú (OBPECEC) aportó a las normas y medidas ya mencionadas, una cuota de captura menor para su propia organización, mayor tiempo para la temporada de veda (Fuerte José Luis: entrevista) y un sistema de trasplantes de erizo rojo que constituye una herramienta de suma relevancia para la pesca responsable orientada a la sustentabilidad de la pesquería; aportes considerados aquí como un caso de innovación social.

Si bien algunas de estas medidas son comunes en el manejo de las pesquerías comerciales en todo el mundo, tales como el Manejo de Cuotas Compartidas (Bonzon et al., 2010), otras son medidas que constituyen innovaciones sociales incrementales, es decir son cambios menores que al sumarse permiten mejorar la eficiencia (Bracamonte y Méndez, 2015) y han sido integrados al sistema de manejo de la pesquería de erizo (Anexo 1). El manejo de los recursos implica el conocimiento de una o varias dimensiones del entorno ecológico en el que se encuentran, por ejemplo, las características de la cadena trófica a la que pertenecen y el impacto de fenómenos como ENOS en la especie, y está orientado desde formas sociales (económicas, político-ideológicas, culturales y/o históricas) que sientan la base de su manejo. En el caso de estudio que aquí se presenta, estas formas sociales son claras: la construcción social del erizo de mar como recurso-producto inicia en el año 1972 por la demanda japonesa de la gónada, lo que posteriormente sienta las bases de regulaciones formales y de un sistema de manejo que incorpora un diseño institucional de tipo consuetudinario. En el proceso, algunos buzos y pescadores organizados han incorporado su conocimiento ecológico tradicional al sistema de manejo, dando origen a una estrategia, nutrida de conocimiento científico, que promueve la pesca responsable (al respetar la talla mínima de captura y el repoblamiento de la especie).

Como se mencionó, los pescadores y buzos del ejido Coronel Esteban Cantú (OBPECEC), se encuentran organizados en una SPR denominada por ellos de manera indistinta como cooperativa o empresa. La OBPECEC está integrada por 39 socios, de los cuales cuatro conforman su mesa directiva. La organización pesquera cuenta con doce embarcaciones que trasladan a 36 buzos y pescadores a las áreas de pesca correspondientes con cada pesquería que desarrollan (e.g. escama, erizo morado, pepino de mar y estrella de mar) a lo largo de un ciclo anual en donde la pesquería del erizo rojo es la principal por generar los mayores ingresos económicos para la organización comunitaria y estar concesionada a la organización para su explotación.

Al ser la más importante, la pesquería de erizo marca el ciclo anual de trabajo en la pesca. Es decir, algunos pescadores y buzos pueden dejar las actividades de pesca durante la veda del erizo rojo para dedicarse a otras actividades productivas o incorporarse a empleos asalariados, pero una vez que inicia la temporada de pesca del erizo el primero de julio, regresan para dedicarse a ésta.8 Las pesquerías de escama, erizo morado, pepino de mar y estrella de mar son consideradas pesquerías alternas, pues se desarrollan principalmente durante el periodo de veda del erizo rojo y permiten seguir obteniendo ingresos para los buzos y pescadores, aunque los ingresos sean mucho menores que los obtenidos por el erizo. El desarrollo de las pesquerías alternas es una estrategia de reproducción social9 de los pescadores que les permite generar y/o complementar sus ingresos y el de sus familias, además de darle continuidad a la actividad pesquera central (del erizo rojo). Aunque hay acuerdos internos para regular esas pesquerías alternas, no existe un sistema regulatorio como para el caso del erizo rojo; más bien las normas y reglas para esas pesquerías se incorporan dentro de la estructura del sistema central de la pesquería del erizo rojo.

Definiendo la innovación social

El tema de la innovación ha dado lugar a una extensa literatura orientada principalmente a entender diversas escalas de innovación, tales como los sistemas nacionales, los sistemas regionales y los ecosistemas de innovación (Contreras y Carrillo, 2015). Tanto el esfuerzo académico sobre este tema como el esfuerzo referido a la integración discursiva y práctica en los ámbitos guberna mental y empresarial se han dirigido al aumento de la competitividad y al desarrollo económico, enfocado principalmente al sector empresarial industrial, sobre todo porque una buena parte de la investigación sobre la innovación está orientada al desarrollo de nuevas tecnologías y productos. De acuerdo con Bracamonte y Méndez (2015), existen cinco tipos de innovación: a) la innovación de productos o servicios, b) la de procesos, c) la innovación de mercadotecnia, d) la organizativa y e) la innovación institucional; estas dos últimas suelen estar articuladas.

El tema de la innovación social que se refiere más a lo institucional y lo organizativo se ha desarrollado desde diversos campos, aunque sin duda el de la economía de la innovación y la economía neoinstitucional han sido protagónicos en la construcción de enfoques y perspectivas teórico-analíticas (Bracamonte y Méndez, 2015). La noción de innovación social ha adquirido diversos sentidos; por ejemplo, para Morales (2012: 148), el proceso de innovación social se refiere a:

... una acción endógena o intervención endógena (surgida desde las personas necesitadas o desde las que quieren ayudar) de desarrollo social (que mejora el bienestar y la cohesión social), producida mediante un cambio original y novedoso en la prestación de un servicio o en la producción de un bien (admite diferentes formas de manifestación intangibles o tangibles), logrando unos resultados (existen indicadores objetivables del cambio producido) generalmente mediante un sistema en red (adquieren mayor protagonismo las relaciones interorganizativas más que las intraorganizativas) que son potencialmente reproducibles (tiende a su difusión ilimitada en lugar de su reproducción restringida o controlada).

En términos amplios, la innovación social es un proceso que se desarrolla para solucionar un problema específico o es una forma distinta y novedosa de solucionarlo. Este proceso puede gestarse en cualquier nivel, pero su desarrollo debe incluir la interacción mediada por el aprendizaje social entre comunidades de igual o distinto orden; tales como la academia, los agentes o administradores gubernamentales y los posibles eslabones de la cadena productiva (Bracamonte y Méndez, 2015).

Sumada a la categoría de innovación social y sus implicaciones como proceso, se han propuesto también otras categorías para establecer los contextos y actores con los cuales el proceso innovativo se articula. Los ecosistemas de innovación sugieren la consolidación de redes sociales, donde los actores sociales de la pesca en este caso, logran articular, gestionar y desarrollar estrategias con las que se reducen los costos de transacción, a la vez que se potencian las capacidades de los actores (Gatica et al., 2016). Por su parte, la CEPAL (2017) define el proceso de innovación social como:

… nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos instrumentos o nuevas herramientas, nuevas combinaciones de factores orientadas a mejorar las condiciones sociales y de vida en general de la población de la región. Un factor clave en el surgimiento de innovaciones sociales ha sido, sin duda, la activa participación de la comunidad desde la definición del problema que desean solucionar, la identificación de posibles alternativas de solución, la ejecución de las mismas, así como su seguimiento. Es indispensable que los modelos innovadores tengan una relación costo-beneficio mejor que la de los (modelos) tradicionales, además deben de ser escalables, sostenibles y posibles de ser convertidos en programas y políticas públicas que puedan afectar a grupos amplios de la población.

Se retoma aquí esta definición amplia de la innovación social dado que el estudio de caso que se presenta integra todas estas características al proceso, tal y como se irá describiendo.

La innovación social y el manejo de los recursos pesqueros

De acuerdo con Kofinas et al. (2007), la innovación en el contexto del manejo de los recursos naturales ha enfatizado de manera específica en el ámbito de la gobernanza los nuevos arreglos institucionales y cómo éstos redundan en una mayor participación pública. Dada la sobreexplotación actual de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad asociada, la necesidad de formas de manejo de los recursos que se orienten a la sustentabilidad, que promuevan la resiliencia y el robustecimiento de los sistemas sociales-ecológicos es prioritaria. Tal y como señalan algunos investigadores para el caso de la pesca:

A diferencia de otros sectores, en la pesca el objetivo principal de la innovación no es incrementar la producción ni la productividad, sino asegurar la producción a mediano y largo plazo. Este objetivo es inseparable de la protección del medio marino y la búsqueda de modelos de gestión pesquera responsables y sostenibles (Miret et al., s/a: 1-15).

Ante la incertidumbre asociada a la actividad pesquera y la creciente vulnerabilidad de las comunidades costeras han surgido diversas estrategias como formas de adaptación ante cambios drásticos (por ejemplo El Niño Oscilación Sur/ENOS) o paulatinos (por ejemplo el incremento de los niveles del mar o la disminución de la población de algunas especies marinas), que pueden llegar a constituir formas de innovación social si es que éstas se desarrollan a nivel de la organización para resolver problemas o situaciones identificadas (Kofinas et al., 2007) y son caracterizadas por crear entornos de colaboración y cooperación (Murray et al., 2010) en diversos niveles. En este contexto, es totalmente pertinente el planteamiento de que "Las innovaciones en el campo social a menudo surgen en condiciones adversas, en entornos en los que el mercado no ha ofrecido alternativas, ni el sector público ha respondido a las necesidades y reclamos de la población" (Rodríguez y Alvarado, 2008: 15).

Como algunos autores señalan (Locke et al., 2017; Bracamonte y Méndez, 2015), los estudios sobre innovación social en la pesca ribereña o de pequeña escala hacen hincapié en las innovaciones tecnológicas, asociadas al mejoramiento de las artes de pesca en términos de una mayor selectividad y mayor sustentabilidad; por ejemplo, el diseño de redes que permiten la captura de la especie objetivo pero que permiten la movilidad de otras especies y de los juveniles de la especie objetivo. Dentro de las innovaciones institucionales que inciden en un mejor manejo de los recursos pesqueros a diferentes escalas se ha hecho énfasis también en aquellas orientadas hacia la conservación, la pesca responsable y la sustentabilidad pesquera.

De esta manera, la innovación social pretende colaborar en la resolución de la problemática sobre sustentabilidad en pesca artesanal, proporcionándole herramientas para conjugar propósitos comunes -fomentando espacios comunes-, creando comunidad y acordando condiciones convergentes con todo el ecosistema (Gatica et al., 2016: 14).

En este documento se describe el proceso de innovación social que representa el trasplante de erizo rojo, su gestación a nivel local en la organización pesquera y su trayectoria a través de la asociación de productores de erizo y su consolidación en el SPE, instancia en la cual convergen los actores sociales involucrados en esta pesquería. Además se considera esta adaptación innovativa como el resultado de un proceso colectivo complejo, que proviene de un arreglo institucional anterior también innovativo denominado co-manejo de la pesquería del erizo rojo de mar (Delgado, 2014a). Tal y como Kofinas et al. (2007: 251) señalan, este caso confirma que "las capacidades de las comunidades locales para responder al cambio, para interactuar y coordinar sus acciones con los otros, para aprender de la experiencia e incorporar las retroalimentaciones, y para revisar las estrategias de una manera auto-organizada son medidas importantes de sustentabilidad".

Ubicación del estudio de caso y aspectos metodológicos

Los litorales de los estados del noroeste de México, se encuentran dentro de la región administra tiva denominada Zona Pacífico Norte (ZPN),10 la cual se caracteriza por el desarrollo de la pesca industrial, así como de la pesca ribereña o de pequeña escala. La pesquería del erizo rojo se desarrolla en el litoral del Pacífico del estado de Baja California, siendo éste el único estado del país en el que se encuentran poblaciones de erizo.

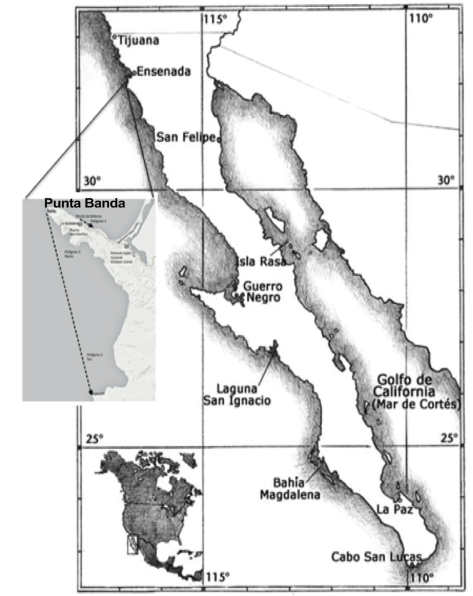

La OBPECEC se encuentra ubicada en el ejido que lleva su nombre, en la región de Punta Banda, una pequeña península en el sur de la Bahía de Todos Santos (Figura 1). Aunque el poblado se encuentra a unos 50 kilómetros de distancia del puerto de Ensenada y a 160 kilómetros de la frontera internacional Tijuana-San Diego. La vida cotidiana en el poblado gira en torno a las diversas actividades rurales, particularmente aquellas que se encuentran sujetas a los ritmos de la actividad pesquera ribereña.

Fuente: adaptado de Delgado (2014) y Museo de Historia Natural de San Diego (http://www.sdnhm.org/oceanoasis/teachersguide/a1-bajamap-sp.html#map).

Figura 1 Ubicación de Punta Banda, en Bahía de Todos Santos, Baja California

La organización pesquera OBPECEC tuvo sus orígenes en la estructura ejidal y aunque actualmente no forma parte de ésta, la presencia y el liderazgo de los socios que son también ejidatarios es todavía importante. La OBPECEC está integrada por 39 socios y socias, de los cuales alrededor de una tercera parte son también ejidatarios. Los pescadores y buzos de mayor edad son pescadores de segunda e incluso tercera generación y los que son ejidatarios combinan la pesca con otras actividades como la ganadería y la agricultura de pequeña escala. Aunque estuvieron organizados como grupo de pesca y posteriormente como sección ejidal, actualmente conforman una SPR con su respectiva normativa y su mesa directiva electa en asamblea.

Este documento forma parte de los resultados de una investigación más amplia en la que se destaca el conocimiento ecológico de los pescadores y buzos y el desarrollo institucional consuetudinario y formal que articula toda la actividad pesquera de la OBPECEC con el SPE. Se parte de la propuesta analítica del Sistema Social-Ecológico (SSE) desarrollada ampliamente por Berkes y Folke (1998), en la cual se integra la dimensión social al análisis del manejo de los recursos naturales, que tradicionalmente se ha estudiado desde su dimensión económica y ecológica. La investigación de campo se desarrolló durante cuatro temporadas distintas entre los años 2012 y 2016; tres de estas temporadas se realizaron durante la temporada de pesca de erizo rojo (julio a febrero) y una se llevó a cabo en el periodo de veda (marzo a junio).

Para la elaboración de este artículo se ha retomado el sistema de manejo para la pesquería del erizo y el sistema de trasplantes de erizo rojo, mismos que fueron identificados y documentados a través de una investigación etnográfica. Para documentar el sistema de manejo pesquero y el sistema de trasplantes en la OBPECEC, se revisaron los archivos de la organización para ver la producción pesquera total y por pesquería. Se realizó observación directa en la comunidad pesquera, en asambleas de la organización, en las actividades de pesca y buceo durante las jornadas de pesca ordinarias y en las jornadas de trasplante. También se realizaron entrevistas semiestructuradas a doce pescadores y buzos para recopilar información acerca de su conocimiento sobre el entorno marino pesquero, sobre el erizo y los otros recursos pesqueros, y sobre los mecanismos a partir de los cuales empezaron la planeación y ejecución de los trasplantes. Esto permitió entender la relevancia del conocimiento ecológico tradicional y el proceso de innovación social tratado en este artículo. Con el presidente de la organización se estableció el contacto para poder asistir a las reuniones del SPE y contactar a los otros actores sociales de este sistema pesquero.

Para la documentación de ambos sistemas (el de manejo y el de trasplantes) desde el SPE, se asistió a un par de reuniones en las que los dirigentes de organizaciones pesqueras de las cuatro zonas de pesca de erizo participaron presentando las experiencias de los trasplantes realizados en sus respectivos polígonos concesionados. Estas reuniones permitieron realizar entrevistas abiertas a diversos actores sociales vinculados a la pesca ribereña y particularmente a la pesquería del erizo con el objetivo de conocer la opinión de cada uno de los sectores sobre los trasplantes y el sistema de manejo de la pesquería, además la información permitió ubicar a los diversos actores sociales de la pesca del erizo en el proceso de innovación social aquí analizado. Los entrevistados del sector académico fueron un biólogo especialista en la pesquería de erizo rojo y un biólogo pesquero del Centro Regional en Investigación Pesquera (CRIP-Inapesca). Se entrevistó también a la principal comercializadora de erizo en la región y se tuvieron conversaciones informales con los representantes de las autoridades gubernamentales en materia pesquera (Sepesca e Inapesca). También se entrevistó a un miembro de la Asociación de productores de erizo de Baja California A.C.

Innovando el sistema de manejo de la pesquería del erizo rojo

A través del análisis del proceso de innovación social de la pesquería del erizo rojo, se visibiliza la enorme importancia que el conocimiento ecológico tradicional tiene en el desarrollo de estrategias que se orientan hacia el manejo sustentable de los recursos, y se propone un marco analítico que enfatiza el ámbito institucional y organizativo en el que se desarrolla la innovación social, en este caso, de los procesos de manejo pesquero y de la red de asociaciones que se articula para consolidar la innovación social. Estos resultados se presentan a continuación mediante la descripción del nivel comunitario del proceso de innovación social que se desarrolla en torno al manejo y trasplante del erizo rojo por la OBPECEC y del proceso a nivel regional dentro del sistema de co-manejo del SPE, en el cual convergen los diversos actores sociales de la pesquería. Para la descripción del proceso de innovación social relativo al trasplante de erizo rojo, se han considerado, como punto de partida, las seis etapas propuestas por Murray et al. (2010).

El proceso de innovación social generado a partir del trasplante del erizo rojo se ha dado en dos niveles: el local y el regional. El primer nivel tiene sus orígenes en el aprendizaje individual acerca del entorno marino y en la socialización de estos aprendizajes que en su sistematización colectiva se convierte en un conocimiento ecológico tradicional pesquero. En el segundo nivel convergen, a través del SPE, todos los actores sociales involucrados e interesados en la pesquería del erizo y es aquí donde ese conocimiento, que deriva en innovación social, escala al nivel regional y adquiere su carácter de programa.

Para efectos meramente analíticos, el proceso puede dividirse en etapas y momentos, y entenderse como una espiral progresiva. En este caso se proponen ocho momentos progresivos dentro de las seis etapas de la propuesta inicial de Murray et al. (2010), para poder describir dos partes de manera profunda y resaltar su importancia dentro del proceso innovativo. La primera parte del proceso involucra las percepciones, experiencias y conocimientos que cada individuo posee sobre el entorno y a partir del cual se tiene la capacidad de identificar un problema; y la segunda parte incorpora la retroalimentación que supone la experimentación al replicar la estrategia de trasplante en casos con condiciones sociales-ecológicas distintas (Cuadro 1).

Cuadro 1 Etapas y momentos del proceso de la innovación social en el trasplante de erizo

| Etapas de innovación social según Murray et al. (2010) | Momentos de innovación social en el trasplante de erizo rojo | ||

|---|---|---|---|

| 1. Propiciar inspiraciones y diagnósticos | Se incluyen los factores que ilustran la necesidad de innovación. Incluye el diagnóstico del problema a resolver y va más allá de los síntomas hasta encontrar la raíz del problema. | 1.1. Percepciones internas individuales. 1.2. Socialización de conocimiento y experiencias internas. Nivel local interno |

Cada individuo (buzo/pescador) tiene un conocimiento ecológico local sobre su entorno. Los individuos comparten sus conocimientos y experiencias y pueden desarrollar un diagnóstico casual y/o formal sobre un problema. |

| 2. Propuestas e ideas. | En este nivel se da la generación de ideas. Puede incluir métodos formales o heurísticos. | 2. Conocimiento local y estrategias Nivel local interno | Se conforma un cuerpo de conocimientos ecológicos de orden local a partir del cual se pueden abordar problemas y construir soluciones. |

| 3. Prototipos y pilotos | Se ponen en práctica las ideas/estrategias propuestas para evaluar su desempeño. El ensayo y error suele ser la ruta común. | 3. Experimentación Nivel local interno | En esta etapa se inicia la experimentación de las estrategias propuestas y diseñadas dentro de la organización pesquera. |

| 4. Sostenibilidad | Unas pocas ideas son útiles para la solución del problema. | 4. Enriquecimiento de la estrategia.Nivel local con participación externa | En esta etapa se incorporó el conocimiento y habilidades de los académicos en materia pesquera, enriqueciendo la estrategia sobre todo en el análisis de los resultados. |

| 5. Escalamiento y difusión | La solución a un problema específico y local debe llevarse a un siguiente nivel, debe tratar de resolver el problema en otros casos. La difusión contribuye a que una innovación se replique sobre todo bajo en el marco de una economía social. | 5.1. Escalamiento de la innovación pesquera Nivel regional Asociación de productores de erizo 5.2. Retroalimentación Nivel regional Sistema producto erizo |

El sistema de trasplantes se ha sistematizado y se presenta a las otras organizaciones pesqueras en la asociación Productores de erizo de Baja California A.C. Se propone tratar el punto en la reunión del Sistema Producto Erizo, donde se incentiva la experimentación en otras regiones ericeras. Las organizaciones que están replicando los trasplantes socializan sus experiencias. Las particularidades de cada experiencia se suman a la metodología desde la academia. |

| 6. Cambio sistémico | Esta es la meta de la innovación social y se caracteriza por la interacción de diversos elementos. Supone nuevas formas de hacer las cosas. | 6. Innovación radical (Bracamonte y Méndez, 2015). Nivel regional Programa |

En este momento la metodología ha integrado la experimentación en las cuatro regiones ericeras, los conocimientos académicos en materia pesquera y la participación de las autoridades gubernamentales y del sector privado que forman parte del Sistema Producto Erizo. |

Fuente: elaboración propia a partir de Murray et al. (2010) y Bracamonte y Méndez (2015).

Por sus características, el proceso que ha llevado a la estrategia de trasplantes de un proceso local al desarrollo de una metodología ampliada basada en el conocimiento ecológico tradicional de los buzos y pescadores y en el conocimiento científico de los especialistas en biología pesquera, se considera aquí una innovación social de tipo radical,11 dado que supone la creación y ejecución de un nuevo proceso. Los trasplantes incentivan el cumplimiento de las medidas de manejo pues contribuyen a la reducción de la incertidumbre asociada a la abundancia del recurso por concesión pesquera, e incentiva también el fortalecimiento de las organizaciones e instituciones para llevar a cabo los trasplantes y darles seguimiento. A continuación se describen las seis etapas del proceso identificadas y los ocho momentos progresivos dentro de las etapas.

Etapa 1. Propiciar inspiraciones y diagnósticos

1.1 Percepciones internas individuales: este aprendizaje se observa al interior de la organización pesquera y entre cada uno de sus individuos, principalmente en aquellos buzos y pescadores que se mantienen activos. El aprendizaje es sobre los elementos y la dinámica del entorno marino, particularmente de los fondos en los que se bucea para extraer el erizo rojo. Cada buzo y cada pescador aprenden, en su estrecha y cotidiana relación con el mar, la manera en que diversas especies se relacionan con su entorno. En este caso particular, los buzos y pescadores han aprendido que los erizos se encuentran asociados a los bosques de sargazo, que constituyen su principal alimento, así como a otras especies que forman parte de su dieta.

1.2 Socialización de conocimiento y experiencias internas: en este momento los buzos y pescadores socializan sus aprendizajes y percepciones acerca del recurso en los espacios y tiempos colectivos de la actividad pesquera, es decir, platican sobre la cantidad de recurso, su tamaño y su asociación a espacios específicos, la disponibilidad del alimento, la presencia de otras especies asociadas al erizo, la temperatura del agua y las corrientes. A menudo estas percepciones y conocimientos son también transmitidos generacionalmente de los buzos y pescadores más experimentados a los jóvenes que recién se incorporan a la actividad pesquera.

Etapa 2. Propuestas e ideas

2.1 Conocimiento local y estrategias: en este caso, el problema identificado es que uno de los dos polígonos concesionados es abundante en erizos pero carece de su alimento (sargazo), y debido a esto los erizos no alcanzan la talla mínima de captura. La disminución de los volúmenes de captura del erizo rojo a nivel estatal y su vulnerabilidad frente a fenómenos como el ENOS, orillan a los productores de la organización a considerar posibles alternativas de manejo que brinden mayor estabilidad a la pesquería. Esto promueve la socialización de los conocimientos individuales adquiridos tanto por los buzos como por los pescadores.

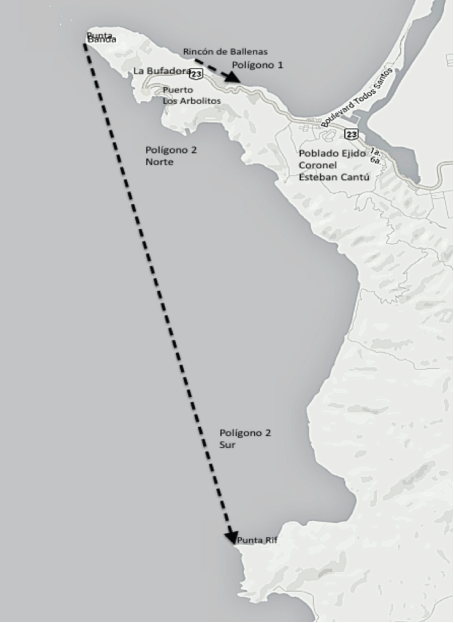

Los buzos y pescadores de la organización pesquera reúnen sus percepciones, aprendizajes y conocimientos, los analizan y los interpretan estableciendo y ubicando, de manera sistemática, las poblaciones de erizos en sus dos polígonos concesionados, comparten la descripción de los bosques de sargazo y su densidad en ambos polígonos (Figura 2).

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Polígonos concesionados a la OBPECEC para la pesquería del erizo rojo.

Esta sistematización se da en reuniones y asambleas de la organización pesquera y ahí mismo se discuten las posibles estrategias y acciones para hacer un cambio. También se discuten los posibles factores, además de la escasez del alimento, que pueden estar afectando el crecimiento de los erizos en el polígono 1 (por ejemplo, la contaminación que genera el puerto de Ensenada).

Etapa 3. Prototipos y pilotos

3.1 Experimentación: en este momento, los buzos y pescadores establecen una estrategia que implica la evaluación de los bancos de "erizos flacos"12 en el polígono 1, la extracción de una parte de estos erizos, la ubicación de los espacios con disponibilidad de alimento en el polígono 2, el traslado por mar de los erizos del polígono 1 al polígono 2, la siembra del erizo en las áreas seleccionadas, el registro y georeferenciación de las áreas de trasplante que se convierten en áreas de no pesca, y el monitoreo mensual y anual de los erizos para verificar si éstos efectivamente están creciendo más. En esta etapa se observa ya un proceso de innovación social incipiente en términos de una medida de manejo para el erizo en los polígonos bajo su concesión. Durante los primeros años, los trasplantes se llevan a cabo sin la participación de otras instituciones ni organizaciones pesqueras.

Etapa 4. Sostenibilidad

4.1 Enriquecimiento de la estrategia: los directivos de la organización pesquera platican con investigadores pesqueros acerca de los trasplantes y éstos empiezan a colaborar para observar cómo se llevan a cabo y cómo están funcionando. El intercambio de información y de conocimientos sobre el recurso erizo y sobre los trasplantes empieza a fluir en ambas direcciones en los espacios académicos y de la organización pesquera. Los resultados óptimos para el crecimiento del erizo rojo se evidencian en los trasplantes de la organización pesquera y se establecen los procedimientos y las medidas de manejo asociadas entre los miembros de la organización. Se desarrolla una metodología sistemática para los trasplantes y una calendarización para llevarlos a cabo.

Etapa 5. Escalamiento y difusión

5.1 Escalamiento de la innovación pesquera: en este momento el conocimiento ecológico tradicional y el conocimiento científico se han articulado dando como resultado una propuesta metodológica estructurada y documentada que puede ser sometida a réplica. Los espacios donde este conocimiento circula alcanzan el nivel regional y se observa en la asociación de Productores de Erizo de Baja California A.C. y en el Sistema Producto Erizo (SPE). La metodología para trasplantes de erizo rojo se difunde en las reuniones del SPE y se invita a otras organizaciones pesqueras a replicarla en sus propias concesiones. Una organización pesquera de cada una de las cuatro regiones (1. desde Isla Coronado Norte hasta Punta Banda; 2. desde el ejido Coronel Esteban Cantú hasta Punta Colonet; 3. desde Jaramillo a Isla San Martín; y 4. desde Punta Baja hasta Isla San Jerónimo) se propone para replicar los trasplantes.

5.2 Retroalimentación: las experiencias de cada organización en la realización de los trasplantes son socializadas en las reuniones del SPE. El compromiso de las autoridades académicas y gubernamentales es dar seguimiento a los resultados de los trasplantes en cada región. Además, se van estableciendo de manera sistemática las consideraciones que deben mantenerse respecto a la afectación que producen los años en los que ocurre el ENOS.

Etapa 6. Cambio Sistémico

6.1 Innovación social radical: este es el momento en el que se encuentra el sistema de trasplantes. Actualmente se está documentando de manera detallada el proceso de trasplantes, los monitoreos y los resultados de esta estrategia en cada región en la que se está replicando. Tiene como objetivo aumentar la producción de erizo rojo, al alcanzar la talla mínima de captura y repoblar las regiones en las que existe un aprovechamiento comercial. El sistema de trasplantes se está convirtiendo en un programa avalado por las instituciones académicas en materia pesquera, así como por las autoridades gubernamentales de los niveles estatal y federal.

Como se puede observar, el sistema de trasplantes de erizo da origen a un proceso de innovación social, dado que surge como una estrategia para solucionar el problema asociado al tamaño de los erizos del polígono 1; es decir, se propone como solución para dar estabilidad y reducir la incertidumbre intrínseca a los recursos pesqueros, en este caso, a la pesquería del erizo rojo. Además posee otras características relevantes para definir un proceso de innovación social institucional y organizativa, por ejemplo y de acuerdo con Morales (2012), es una intervención realizada desde los sujetos que tienen la necesidad; supone un beneficio social colectivo que se evidencia en el andamiaje institucional que establece las normas consuetudinarias y formales en la OBPECEC; ha implicado un proceso novedoso para la captura del erizo y su conservación mediante áreas de no pesca; provee mayor estabilidad a la pesquería y sus resultados han sido constatados por los especialistas en materia pesquera que ahora participan también en la elaboración del programa institucional del SPE, y ha sido replicado en otras comunidades y organizaciones de pescadores. Esto ha sido posible dadas las condiciones institucionales que presenta el SPE como espacio de interacción entre actores sociales del sector gubernamental, científico y de los productores privados y sociales (Bracamonte y Méndez, 2015).

El sistema de trasplantes es una solución propuesta, desarrollada y monitoreada por los propios buzos y pescadores, quienes observan una mejoría en la relación costo-beneficio; ha sido escalable, replicable y convertida en un programa que por lo menos beneficiará a los productores y a las comunidades pesqueras a lo largo del litoral del Pacífico bajacaliforniano, es decir, a nivel regional, tal y como propone la CEPAL (2017) en la definición de innovación social.

En este sentido, los miembros de la OBPECEC constatan lo que ya han referido algunos investigadores acerca de que la innovación en la pesca es desarrollada por los mismos pescadores y a partir de sus conocimientos ecológicos tradicionales. Estas innovaciones a menudo responden a la ejecución de políticas pesqueras insuficientes y se desarrollan en el ámbito propio de las organizaciones pesqueras (Miret et al., s/a).

Consideraciones finales

En este artículo se constata la importancia que los procesos de innovación social, generados desde abajo (bottom-up) y a partir del conocimiento ecológico tradicional de pescadores y buzos, tienen en el manejo sustentable de las pesquerías. Se muestra el caso de la Organización Buzos y Pescadores del Ejido Coronel Esteban Cantú (OBPECEC), que ha desarrollado un sistema de manejo de sus recursos pesqueros consolidado a través de su organización y su sistema institucional. El desarrollo de la estrategia de manejo del erizo rojo llamada por los buzos y pescadores trasplantes de erizo, es de suma relevancia pues ejemplifica cómo algunos procesos de innovación social relacionadas con el manejo de los recursos naturales se originan y diseñan desde las bases, es decir de abajo hacia arriba, a partir de la experiencia de trabajo y el conocimiento sistemático de los buzos y pescadores. En estas áreas, que se convierten en zonas de no pesca, el erizo engorda y se reproduce, lo que permite al grupo pesquero contar con una población relativamente estable y con tallas de captura legal durante el periodo de buceo del erizo. Los miembros de la organización iniciaron estos trasplantes de manera experimental y hasta cierto punto clandestina desde hace alrededor de catorce años. Ahora el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) de Ensenada y el Sistema Producto Erizo (SPE) están promoviendo los trasplantes con otros grupos organizados retomando la metodología de los buzos y pescadores de la OBPECEC, y contando también con su asesoría. La retroalimentación a partir de la experiencia por parte de cada grupo que ha decidido realizar trasplantes ha sido fundamental para ubicar las particularidades asociadas al recurso y contribuir al análisis de estos procesos desde un marco teórico-analítico que pone el énfasis en la dimensión social y cultural del manejo pesquero.

Para contribuir al análisis de los procesos de innovación social se llevó a cabo el estudio de caso y a partir de este consideramos los siguientes dos puntos: el primero, es que a diferencia de otras experiencias documentadas en las cuales la innovación proviene de la articulación de diversos actores o tripe hélice (gobierno, empresas y academia) y es inducido, aquí se ilustra cómo los conocimientos y percepciones individuales, al ser socializados entre pares, se convierten en un cuerpo de conocimiento ecológico tradicional que sienta las bases para abordar un problema (la baja productividad de erizo del polígono 1), así como de su solución (el trasplante de erizo "flaco" al polígono 2). El conocimiento empírico de los buzos y pescadores de la organización pesquera detonan el proceso de innovación social que posteriormente se enriquece de otros conocimientos (científicos) y de otras experiencias (de buzos y pescadores de otras regiones). Se destaca también que para que la innovación social lograra escalar y generar una modificación sustancial en el manejo del recurso pesquero, fueron indispensables los esfuerzos y la participación de los otros actores involucrados en la pesquería, la vinculación con investigadores del CRIP, que dio mayor solidez a la metodología de los trasplantes y pudo así socializarse con los otros productores de erizo. Su presentación y la posterior experimentación por parte de otros grupos pesqueros fue incentivada por los académicos, pero también ampliamente respaldada por las autoridades gubernamentales dentro de la estructura del SPE.

Se concluye entonces que, para identificar procesos de innovación social en el manejo de recursos naturales, es fundamental poner especial atención en dos dimensiones: la del conocimiento ecológico tradicional que está gestando la solución a problemas identificados desde las bases y la de las instituciones que fortalecen los procesos e impulsan el escalamiento de estas innovaciones orientadas a la sustentabilidad y conservación de los recursos naturales. Para conseguirlo, es necesario retomar o construir un marco analítico que ponga el énfasis de la dimensión social y cultural del manejo de los recursos pesqueros.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)