Introducción

La historia de Iberoamérica lleva impresa la huella del ganado bovino en todos sus territorios. No parece ser injustificado que, desde los tiempos de Estrabón1, la forma de la península hispana haya sido comparada con una piel de toro. De ahí provinieron los humanos y los animales que transformaron para siempre el continente americano y las relaciones de los seres que los habitaban. Trastocaron las interacciones entre las personas y las de estas con el entorno. En las colonias de ultramar la marca europea se expresa, como en otros aspectos de la vida, en la organización del espacio, la cual se impuso echando mano de los bovinos que, junto con otros, dieron lugar a nuevos modelos económicos y alteraron irremediablemente el paisaje. Como bien señala David Harvey,2 procesos como estos no solo ocurren en el espacio, sino que definen su propio marco espacial, a su vez que el espacio es parte de los mismos procesos, de manera que resulta imposible separar el espacio del tiempo y que, en su lugar, convenga concentrarnos en su relacionalidad: en las relaciones internas y en las influencias externas.

Desde este punto de vista relacional, el espacio se considera un factor constituyente de las relaciones sociales que son inseparables del entorno.3 Para el caso que aquí abordaré, conviene subrayar que humanos y animales pertenecen al mismo mundo y participan en la misma historia.4 Además, como parte fundamental de los procesos, el espacio no es estático o inmóvil, sino que es constantemente reconstruido generando territorios, que son:

[…] producto del movimiento combinado de desterritorialización y reterritorialización, es decir, de las relaciones de poder construidas en y con el espacio, considerando el espacio como un constituyente, y no algo que se pueda separar de las relaciones sociales.5

Aquí, el poder no es pensado como un elemento centralizado, sino que está difuso o, más bien difundido o disperso en toda la sociedad, aunque en forma desigual, dando lugar a territorios multiescalares y a relaciones de poder, que van más allá de la idea del “otro” versus el poder. Los subalternos también tienen agencia, fuerza, capacidad generativa y facultad. En otras palabras, existe una multiplicidad de territorios que derivan de esa multiplicidad de poderes. Desde esta perspectiva analizaré el proceso vivido en el Occidente de México y, en concreto, entre los pueblos originarios conocidos como wixarika o wixaritari en plural.

Mientras los límites de sus comunidades han sido modificados por el despojo constante de sus tierras, ellos continúan recorriendo los extremos de un gran quincunce que constituye su territorio para reivindicarlo y reconstruirlo a través de sus prácticas rituales. Peregrinan periódicamente recordando sus límites y caminos que conducen hacia estos, haciendo de ese movimiento un medio de territorialización.6 Su inquebrantable perseverancia ceremonial les ha permitido conservarlo, pero sobre este se han impuesto muchas otras relaciones de poder que lo han fragmentado con delimitaciones establecidas desde el exterior. Este es el fenómeno que aquí analizaré, poniendo especial énfasis en el papel que ha jugado el ganado bóvido y la ganadería en dicho proceso.

Cabe agregar que los wixaritari son también sociedades ganaderas y que en estas los bovinos han adquirido no solo un destacado lugar en la vida económica, sino también en el desarrollo de procesos rituales que son esenciales para la agricultura y otras prácticas tradicionales. Sin embargo, desde su propia perspectiva cosmogónica, el bovino es un elemento propio de los teiwarixi, de aquellos que no son indígenas, sus propietarios originales son los ancestros deificados que ellos ven encarnados en crucifijos, santos y vírgenes. Son los antepasados que en un principio también fueron nativos, pero se distanciaron al dejar de cumplir los designios de los dioses; son quienes han atendido de manera desmedida sus propios intereses sin pensar en los demás. Diversos episodios de la mitología y la tradición oral describen este asunto, pero no ahondaré aquí en ello, en su lugar, me concentraré en la revisión de eventos históricos con los que parece dialogar la memoria wixarika, así como en las estrategias empleadas por la alteridad teiwari.

Asimismo, es preciso señalar que las relaciones entre las comunidades wixaritari no siempre son armónicas y que entre estas también hay disputas territoriales en las que han hecho uso del ganado. Por supuesto, en la imposición también hay episodios de asimilación y procesos históricos de reconfiguración. No obstante, para las sociedades originarias del occidente mexicano no cabe duda de que, si bien, hay disputas territoriales entre comunidades indígenas, el despojo territorial más intenso y devastador ha sido perpetrado por los descendientes de Cristo y de la virgen de Guadalupe, poderosos sujetos de culto, a quienes suelen alimentar con la sangre de los bovinos sacrificados.

El ganado y la transformación del espacio

Como bien ha notado Alfred W. Crosby,7 la conquista del Nuevo Mundo fue tanto ecológica como política, e implicó la transformación del entorno. Este proceso de introducción de fauna, flora y agentes patógenos es lo que él llama el “imperialismo ecológico”. Los ungulados -mamíferos con casco o pezuña- tuvieron un lugar protagónico.8 De especial interés para la región que hoy día es identificada como el Occidente de México, ha sido el ganado bovino, el cual, sabemos, ha tenido muchas ventajas sobre otros por contar con sistemas termorreguladores más eficaces que los cerdos; por tener la facultad de convertir la hierba que los humanos son incapaces de digerir en carne, leche, fibra y cuero; por su utilidad como animales de tiro; además, por ser una especie que ha sido capaz de mantenerse por sí sola en campo abierto.9 El mismo Crosby estima que el ganado bovino arribó a México en la década de 1520, a la región incaica en la década de 1530, a Florida en 1565 y antes de que concluyera el siglo XVI ya habían llegado a Nuevo México. Asimismo, calcula que los rebaños bovinos del norte de México podrían haberse duplicado cada quince años, más o menos, ya que se encontraban completamente aclimatados y en poco tiempo se habían convertido en parte de la fauna local y emprendieron su camino hacia el norte.10

Son diversos los testimonios que hablan de la rápida reproducción de los ganados, los cuales con frecuencia describen una multiplicación aún más acelerada. Por ejemplo, el fiscal de la Audiencia de México, Cristóbal de Benavente, en una carta de 1544, aseguraba que los ganados de todo género se multiplicaban casi dos veces en quince meses.11 Esta sobrepoblación trajo como consecuencia un pronto desplazamiento de las poblaciones nativas asentadas en los valles cercanos a la capital. En aquellos tiempos, Juan de Torquemada12 denunciaba que los indígenas habían quedado con pocas tierras y en malas condiciones, por lo que abandonaban las estancias.

El desplazamiento tenía sus dificultades ya que alejaba la mano de obra, incrementaba el costo del maíz y dificultaba las labores de adoctrinamiento por parte de los misioneros. De ahí que los religiosos, levantaran la voz para denunciar los problemas causados por la ganadería a campo abierto.13 Algunas prohibiciones fueron publicadas para evitar que las haciendas se establecieran en las inmediaciones de los pueblos de indios, con el propósito de paliar el deterioro de la agricultura y la invasión de las tierras por parte de los grandes rebaños. Sin embargo, los señores de los ganados no dejaron de incorporar grandes extensiones a sus estancias y conformar latifundios.14

Las estancias ganaderas derivaron del régimen de pastos común generalizado que se impuso en la Nueva España. El propósito era que estos fueran considerados libres y abiertos, de manera que todo el que lo deseara pudiera aprovecharlos. Así, muy pronto los “señores de ganados” consiguieron que les fuera reconocida cierta ocupación del suelo que se fundamentaba en el mismo hecho de explotarlo. En otras palabras, la ocupación de hecho implicó el nacimiento de ciertos derechos sobre los lugares, aunque no siempre fueron expresados con precisión.

Las estancias serían otorgadas como mercedes posteriores a la ocupación o “compras hechas a los indios” y otorgaban el derecho de prohibir a cualquier otro ganadero que estableciera una explotación a menos de una legua a la redonda de sus tierras, si se trataba de vacas u ovejas. Si eran cerdos podrían establecerse a una distancia de media legua. Los ganaderos tampoco podían afincarse a menos de media legua de las tierras cultivadas por indígenas o por labradores, aunque era posible impedir que los animales se mezclaran y pacieran libremente entre los espacios intermedios o que las estancias se anexaran dichas tierras. Además, las estancias no podían ser cercadas, así lo establecía el principio de pastos y montes comunes. Este derecho negativo no proporcionaba la propiedad, sino el usufructo, pero sirvió para que los ganaderos se reservaran los derechos de las tierras sin ser sus dueños. Cabe subrayar que las mercedes con las que se conformaron las estancias se referían, generalmente, a terrenos de pastos utilizados sin ninguna licencia por parte de las autoridades.15

Estas normativas afectaron notablemente a los indígenas que no tenían ganados y, en muchas ocasiones, se vieron obligados a refugiarse en las zonas montañosas, ya que a los ganaderos se les permitía apropiarse poco a poco de los pastos e, incluso, tenían el derecho a aprovechar los rastrojos que habían quedado en los cultivos de los nativos, lo cual provocó graves e innumerables abusos.16 No está de más mencionar que estos, de hecho, se siguen cometiendo en la actualidad apelando a ese uso libre del espacio y a la actual propiedad comunal de la tierra.

El virrey Luis de Velazco, en la segunda mitad del siglo XVI, trató de afrontar la multiplicación del ganado y la invasión de milpas concediendo un gran número de estancias en la región septentrional. En 1550, la Nueva Galicia se dividía en dos porciones de tierras que eran divididas por el río Santiago. Al sur y suroeste se ubicaban las nuevas ciudades y los pueblos de indios aliados; al norte y noreste, en las tierras chichimecas habían establecido las estancias. Así queda constancia en el famoso documento en el que se reúnen los testimonios a favor para solicitar el traslado de la capital, de Compostela a Guadalajara, resultado de la visita del oidor Hernando Martínez de la Marcha.17 Lo interesante de esta descripción es que supone la separación de las estancias y los pueblos, pero con el propósito de hacer que los bovinos avanzaran sobre las tierras de los “indios de guerra”: “Pasado este río, a la parte del norte [noreste], están los llanos de los chichimecas en los cuales están las estancias de ganados de este reino y obispado”.18 Como podemos observar, se trata de una estrategia similar a la que se aplicó en los valles centrales para desplazar a los originarios.

En dicho avance, la transformación del entorno era evidente. De ello deja constancia la descripción de la ciudad de Guadalajara que contiene el mismo documento, en la que dice:

[…] esta ciudad de Guadalajara está situada y puesta en un llano muy grande legua y media del gran río en el que hay mucho pescado y mantenimientos para esta ciudad tiene junto a las casas otro río para molinos y huertas y buenas fuentes en su comarca yerbas y para ganados mayores y menores donde crecen y se multiplican y tierras y labranzas de pan y granjerías, montes de pino, a dos leguas y media desde la ciudad, así a dos leguas y menos con tierra y piedra, a media legua todo en tierra llana fría o fructífera donde todas las cosas de España y árboles y parras se dan muy bien y los mantenimientos y frutas de esta tierra.19

Los cultivos importados se combinaban con los locales modificando un entorno que ya estaba en notable transformación por la introducción de la ganadería, cuya reproducción se redujo notablemente antes de que concluyera el siglo XVI. Los nativos se habían aficionado a la carne de res y algunos chichimecas convertidos en jinetes cazaban las vacas a flechazos, incrementando el consumo; asimismo, entre los jinetes locales (blancos, afroamericanos, mestizos o mulatos) se popularizó la venta de cuero que se demandaba en España y en las minas, así como el sebo que servía para fabricar velas y jabón; además, los numerosos rebaños debieron agotar las reservas de pastos acumuladas en las que habían sido praderas vírgenes, las cuales habían favorecido su veloz reproducción.20

Como bien ha observado Elinor Melville,21 al tiempo que el ganado transformó el ecosistema del Nuevo Mundo, cumplió una función crucial en el sometimiento del campo a los españoles. Ante el exceso de comida, los animales reaccionaron reproduciéndose exponencialmente, igual que los patógenos entre los nativos. Esta sobrepoblación minó la capacidad de suministro de las comunidades vegetales y produjo la caída del número de animales que de esta dependían para, más tarde, alcanzar el equilibrio entre una densidad mínima y una base de subsistencia mermada. La caída en la población animal permite que las comunidades vegetales sigan una trayectoria inversa y proporcional. Al reducir el pastoreo estas “empiezan a recuperarse y se equilibra con la población animal a una densidad, una altura y una diversidad de especies menor que al inicio del proceso”.22 Melville agrega que a lo largo de este proceso las comunidades vegetales se transformaron notablemente, simplificando la diversidad de especies, reduciendo la altura y la densidad de la vegetación; algunas especies incapaces de tolerar la presión fueron relegadas a sitios marginales, ocupando su lugar otras más resistentes al apacentamiento. Así, se estableció un nuevo régimen biológico en un territorio donde sus sociedades habían vivido sin pastoreo.23 Por supuesto, hay que considerar también la deforestación humana, la tala para abrir tierras de apacentamiento o para el cultivo de la tierra con arado, la construcción de caminos y la minería, entre otras.

El imperialismo biológico de Crosby y el sometimiento biológico al que hace referencia Melville, son inseparables del empeño de dimensiones sociales y políticas. Debemos recordar que en la fundación de la Nueva Galicia en suelo novohispano es evidente la intención de generar un espacio análogo al del extremo occidental de la Península Ibérica, la actual comunidad autónoma gallega con su capital Compostela, donde se asegura que se conservan los restos del apóstol Santiago, el patrón de España que alentó el espíritu de las cruzadas en Europa y permitió retomarlo en la empresa americana, aun cuando esas campañas militares del medievo habían sido dadas por concluidas.24 La provincia novogallega se conformó así como en un espacio de frontera, de avanzada sobre las “heréticas” sociedades que habitaban al norte del río Grande de Santiago. En seguida se evidenció la reconfiguración en las relaciones sociales: por un lado, hispanos, aliados o “indios de paz”; por el otro, “indios de guerra” o chichimecas, a veces “paganos”, otrora “herejes” que recordaban a los árabes de la legendaria Reconquista Española.

A la cabeza del enorme contingente avanzaba el ganado mayor, multiplicándose asombrosamente, transformando el entorno, invadiendo terrenos, desplazando poblaciones, dando lugar a nuevos hábitos y actividades entre la población original que lejos estaba de ser pasiva ante el cambio. Tras el periodo de explosión demográfica de los ungulados vendría su regulación, la cual estaría relacionada a las nuevas formas de control del espacio y de dominación de las sociedades indígenas y su entorno. El equilibrio relativo tiene lugar a lo largo del siglo XVII,25 la población animal se estabiliza, pero jamás volvería a alcanzar los niveles más altos. Durante ese periodo, la ganadería comenzaría a asociarse cada vez más a las actividades agrícolas, transitando de una economía puramente pastoril a una de tipo mixto, sistema que -como señala Chevalier-26 caracterizaría a la hacienda.

Territorios hispanos y territorios nativos

Los detonadores de la hacienda, como nuevo tipo de propiedad privada, fueron las leyes de “composición de tierras”. Estas propiedades borraron parcialmente la vieja noción de pasto común que, gracias a la ambigüedad de la estancia, permitió la conformación de los latifundios mexicanos. Por medio de las composiciones -verificadas entre el siglo XVII y XVIII- el rey ordenaba el pago a la Real Hacienda a cambio de la regularización de las tierras ocupadas y la concesión de títulos. Con esta política tributaria, se legalizaban tierras que habían sido ocupadas de hecho, concedidas en mercedes o adquiridas por compra a los indígenas. Castro27 indica que los nativos estuvieron exentos durante las primeras composiciones, pero fueron incluidos en las que tuvieron lugar a partir del siglo XVIII, obligándolos a pagar para obtener sus títulos por tierras que habían tenido por posesión “inmemorial” o que habían poseído por transacciones diversas.

No obstante, ya con antelación, se había establecido un principio de exclusión que más tarde sería identificado como las “tierras por razón de pueblo”. Me refiero al fundo legal, categoría que aparece en el siglo XVI, derivada de múltiples cédulas y ordenanzas, entre las cuales tiene mayor influencia la del marqués de Falces de mayo de 1567. En aquel tiempo, la Corona les reconocía a los pueblos indígenas una “posesión inmemorial”, aunque sus tierras no estaban claramente delimitadas a la manera hispánica y buenas porciones de estas se dedicaban a la recolección de plantas, la cacería, el corte de leña y otras actividades que desde el punto de vista de la legislación hispana no constituían una ocupación formal, lo cual los colocaba en una posición vulnerable, de incertidumbre legal, exponiéndolos a usurpaciones o que sus tierras fueran consideradas baldías o “realengas”.28 Por lo anterior, la ordenanza del marqués de Falces decretó que las estancias de ganado mayor no se establecieran a menos de mil varas de las poblaciones.29 Surge así un área de exclusión, la cual no pretendía asignar propiedades a los nativos, que ya poseían, sino reducir la posibilidad de que perdieran sus tierras o que, al menos, conservaran una base, un núcleo de bienes comunales mínimo para las actividades productivas. Con frecuencia, el reconocimiento de este patrimonio se buscó a través de las composiciones. Sin embargo, esto no impidió que las estancias siguieran incorporando tierras a sus latifundios o que muchos pueblos fueran reducidos o desplazados. Así como la estancia parece ser el principio de las haciendas como amplias propiedades, los fundos parecen haber dado lugar al reconocimiento de la propiedad de los pueblos. En ambos casos, mediante las composiciones.

Lo que aquí deseo destacar es que, en dicha época, tuvo lugar un cambio trascendental en la manera en que las personas y el ganado se desplazaban sobre el terreno. Es una transformación en la topología del espacio que incide en las relaciones de convergencia, continuidad y vecindad. Se trastocan las relaciones entre los humanos, los animales y el terreno. A partir del establecimiento de nuevas delimitaciones, se crean nuevas maneras de impedir o regular el movimiento, en un ámbito en el que las personas y los animales comparten una misma historia. En esta dirección es muy sugerente el trabajo de Reviel Netz, quien observa que, en un principio, en la colonización estadounidense tampoco fue necesario ningún vallado en lo concerniente a los bovinos, ya que “el objetivo de este tipo de economía era establecer el control no directamente sobre la tierra, sino sobre las vacas que la habitaban. En lugar de demarcar la tierra, era más racional marcar las vacas”.30 En el caso aquí analizado, es evidente que una vez que el ganado se hizo con el espacio, los propietarios pudieron tomar el control de las tierras.

Así, tras la aplicación generalizada de espacios comunes, se perfila su segmentación y división. Por una parte, fueron establecidas nuevas unidades administrativas que restringieron el movimiento de un lado a otro de sus delimitaciones. Por otra parte, fueron configurando demarcaciones que impedían el movimiento desde el exterior hacia el interior subrayando la propiedad del espacio. Al interior de estos últimos ámbitos, trazados mediante líneas cerradas, buscaron confinar a las sociedades humanas con sus ganados, los cuales ya habían agotado el entorno original y requerían de una nueva regulación. Al respecto conviene citar unas líneas de Netz que, si bien parecen duras, explican con claridad el fenómeno:

En realidad, el control sobre los animales se parece bastante al control sobre los humanos: puedes obligarles a hacer lo que quieres que hagan o, si no, sacártelos de encima. Así es como están hechas tanto las sociedades humanas como las sociedades formadas por distintas especies que los humanos hemos creado.31

François Chevalier32 se refiere al siglo XVIII como “la edad de oro de la hacienda mexicana”. Estos latifundios fueron especialmente beneficiados por las nuevas delimitaciones, ya que consiguieron que el derecho al pasto se convirtiera en la gran propiedad, era la consolidación final de los latifundios. El confinamiento del ganado terminó por ser el de las personas, en particular, el de las sociedades nativas, cuyas tierras no dejaron de estar expuestas al acoso de las grandes explotaciones, ya que al quitarles sus tierras podrían convertirlos en gañanes obligados a vender su fuerza de trabajo o en aparceros o arrendatarios. Asimismo, pequeños propietarios criollos y mestizos sufrieron la incautación de sus ranchos, para ser vendidos en subastas públicas, ante la imposibilidad de pagar las composiciones. De estos y otros factores, deriva la hacienda que se caracterizó por explotar a la gente teóricamente libre, pero en realidad era retenida a causa de sus deudas.33

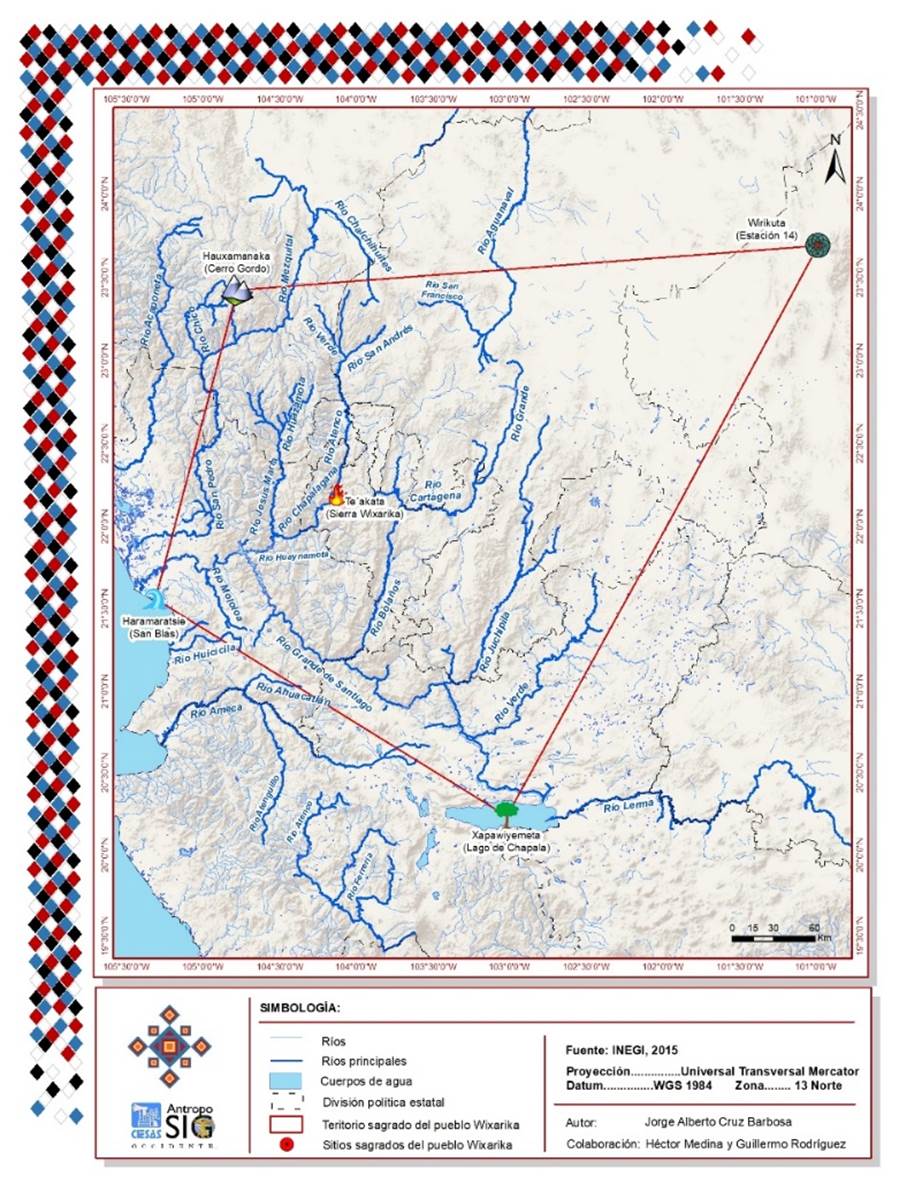

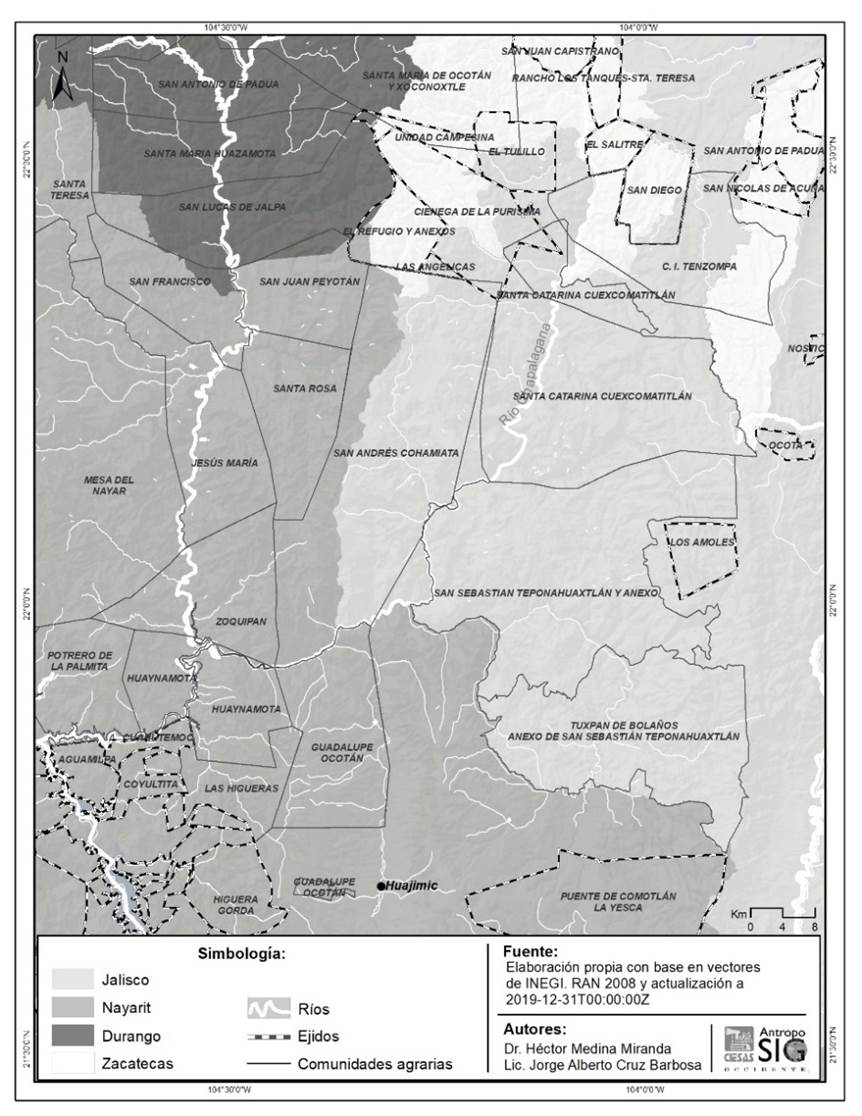

Todo parece indicar que en este contexto los pueblos wixaritari recibieron sus reconocimientos de tierras. Un reconocimiento que contrasta con la territorialidad tradicional, la cual fue reprimida por la cartografía española, como muchas otras, pero que sin embargo pervive. Como es bien sabido,34 las sociedades originarias del continente americano han compartido un principio cognitivo fundamental que organiza el espacio a partir de cuatro esquinas orientadas hacia los rumbos cardinales y un punto más en el centro. Es el caso de los wixaritari, cuyo territorio tradicional se extiende mucho más allá de los actuales límites de los pueblos. De poniente a oriente, va desde la costa del océano Pacífico en el pueblo Nayarita de San Blas, hasta el altiplano de San Luis Potosí, en las inmediaciones de Real de Catorce; el extremo meridional lo marca el lago de Chapala en Jalisco y el septentrional es el Cerro Gordo, ubicado en el municipio de Mezquital, al sur de Durango. El punto central es Te'ekata, el lugar donde nació el Abuelo Fuego, ubicado en la colindancia entre las comunidades de Santa Catarina y San Andrés, cerca del río Chapalagana. Se trata de una amplia extensión que no es pensada como un ámbito exclusivo, sino como un espacio compartido en el que cohabitan otras sociedades indígenas (coras, tepehuanes y mexicaneros) y mestizos (Figura 1) y que es representado de diversas formas (Figura 2).

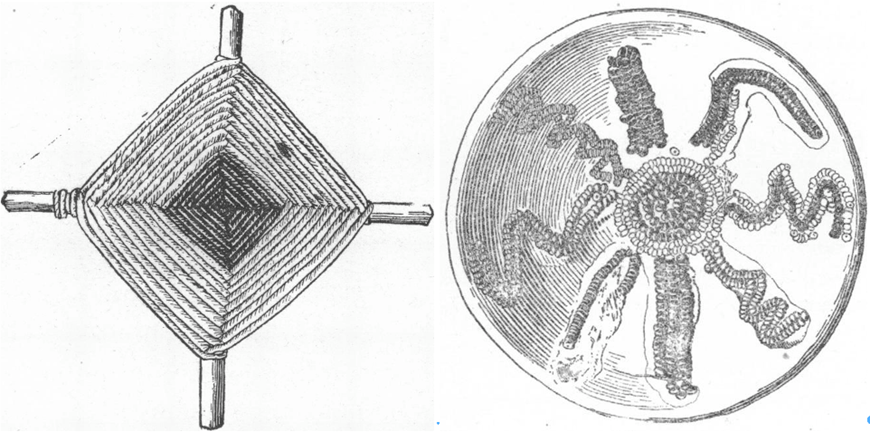

Fuente: Carl Lumholtz, “Symbolism of the Huichol Indians”. En Memoirs of the Museum of Natural History, vol. III (Nueva York: Museum of Natural History, 1900), 158-163.

Figura 1 Territorio wixarika

Fuente: Carl Lumholtz, “Symbolism of the Huichol Indians”. En Memoirs of the Museum of Natural History, vol. III (Nueva York: Museum of Natural History, 1900), 158-163.

Figura 2 Tsikuri y jícara en Lumholtz

Ese amplio territorio se contrapone a las tierras que en un principio fueron reconocidas a los pueblos indios y ahora son identificadas como comunidades agrarias.35 El gran quincunce o el territorio tradicional wixarika no implica delimitaciones rígidas. Si bien sus extremos en los puntos cardinales son claramente identificados, ya que fueron establecidos por los ancestros míticos que crearon el orden y son importantes lugares de culto, la forma del territorio y sus límites puede ser pensados de maneras distintas. Una de las más populares es la figura romboide, la cual traza cuatro líneas rectas uniendo los puntos del perímetro exterior. Este cosmograma se ha divulgado especialmente a través del objeto ritual que Lumholtz36 identificó como “ojo de dios”, pero que los wixaritari conocen con el nombre de tsikuri (Figura 2). Es una cruz formada por dos varitas sobre la que entretejen coloridos hilos de estambre, trazando rombos concéntricos, desde el centro hacia las puntas.

El cosmograma cambia de forma cuando se proyecta en objetos circulares. Quizás el más conocidos de estos sea la jícara, la cual ha sido estudiada prolijamente por Olivia Kindl,37 quien caracterizó a este cuenco ritual como un “microcosmos mesoamericano” (Figura 2). También es común escuchar que el territorio o el universo cosmogónico tiene la forma de un petate o un peyote o una flor que flota sobre el mar. Con esto quiero decir que la forma de ese espacio vital no es estable, pero sobre todo que sus fronteras son flexibles, sin límites rígidos. Esta característica es congruente con un tipo de asentamiento disperso que los wixaritari siguen conservando hasta nuestros días, que suele dar lugar a una ocupación discontinua en un ámbito multiétnico, en el que tradicionalmente la exclusividad en el uso del espacio no es una prioridad.

Aquí tenemos la coexistencia de dos racionalizaciones territoriales confrontadas: la europea y la amerindia conviviendo en un mismo espacio geográfico. Como ya decía líneas atrás, la primera genera una fragmentación del espacio trastocando las relaciones. El espacio indígena compartido fue repartido entre la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya y la Nueva España, entre otras regiones y subdivisiones. Al interior de estos reinos, se establecieron otras delimitaciones, pero en términos generales podemos decir que los pueblos indios wixaritari fueron adscritos a las Fronteras de San Luis de Colotlán, una jurisdicción que reunía pueblos indígenas aliados, quienes formaban parte de los ejércitos de indios flecheros del rey. Esta adscripción fue creada en los tiempos del virrey Luis de Velasco, entre 1550 y 1564, quizás, un poco antes.38 El propósito era contener a los nayaritas y chichimecas de otros rumbos para garantizar la paz en los caminos que conducían a las minas descubiertas en aquellos tiempos.

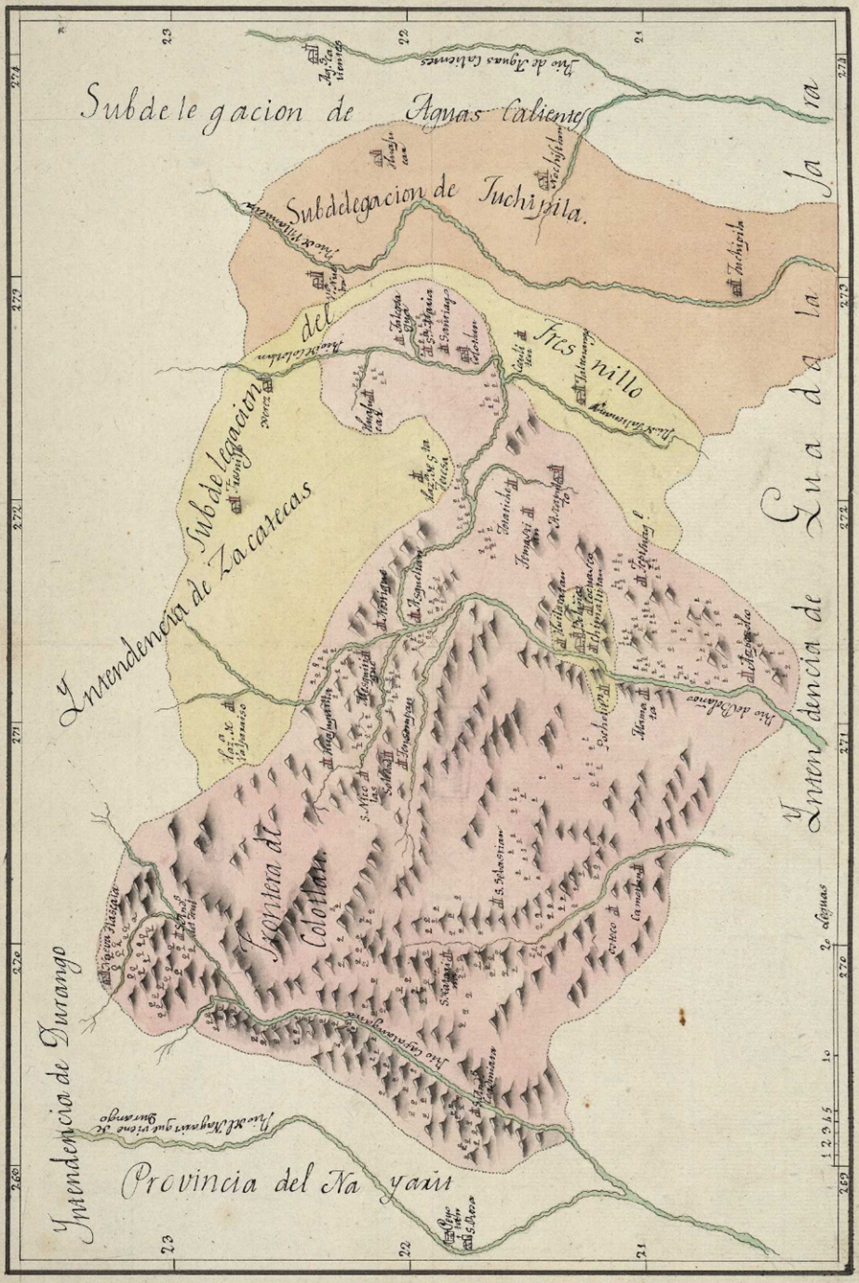

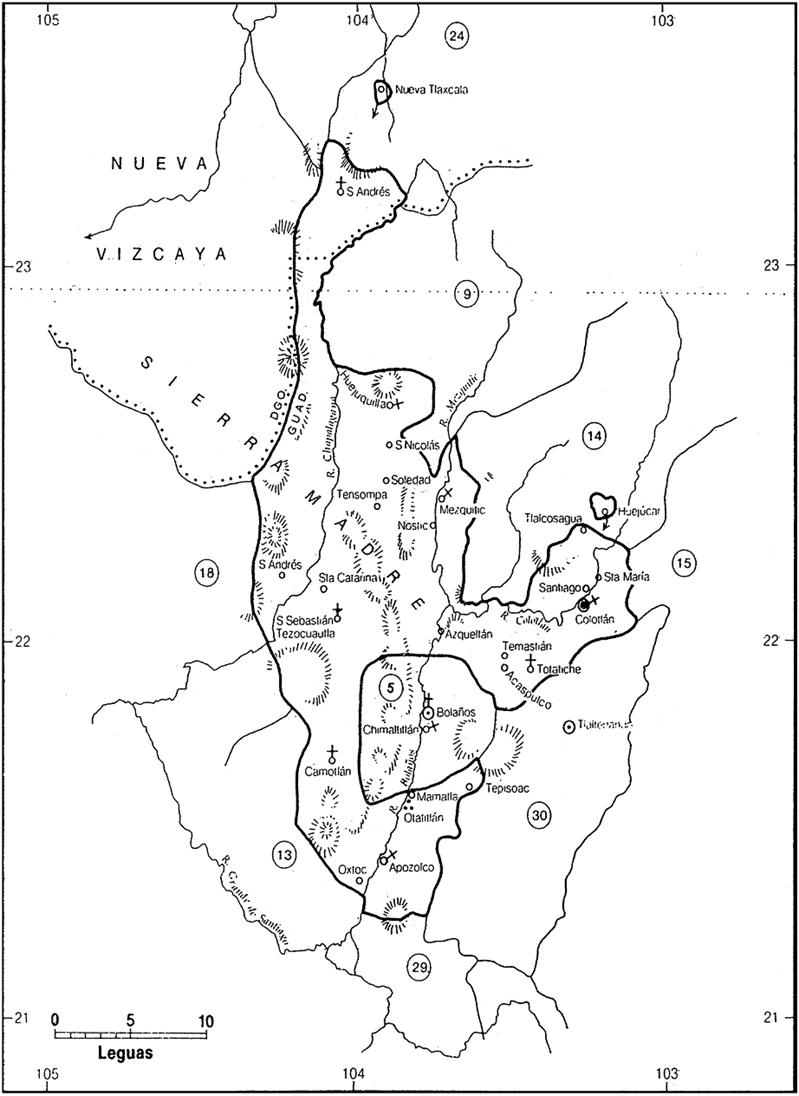

Las Fronteras de San Luis de Colotlán comprendían una extensión amplia. Hacia finales del siglo XVIII, el más occidental era el pueblo wixarika de San Andrés Cohamiata, hacia el norte incluía los pueblos de Nueva Tlaxcala y San Andrés del Teul; Al nororiente formaban parte Huejuquilla, Mezquitic, Nostic y Azqueltán; en su extremo sureste se extendía hasta Colotlán Santa María y Tlalcosahua, pasando por Temastián y Totatiche; en su límite meridional comprendía los pueblos de Apozolco y Camotlán. El plano realizado durante las revistas realizadas a las milicias de indios flecheros de Félix Calleja muestra una descripción interesante del espacio (Figura 3), en el cual se ve que en las inmediaciones de Huejuquilla ya se había establecido la hacienda de Valparaíso y que cerca de Azqueltán ya estaba la de Santa Teresa. Para la interpretación de dicho plano puede ser de utilidad el mapa de Peter Gerhard, quien buscó expresar esta circunscripción con la cartografía contemporánea (Figura 4).

Fuente: Archivo General de Simancas, MPD, 18, 37.

Figura 3 Demarcación de la Frontera del Gobierno de Colotlán

Fuente: Peter Gerhard, La frontera norte de la Nueva España (Ciudad de México: IIH, UNAM, 1996 [1982]), 98.

Figura 4 Mapa de Colotlán

En principio, la posición que habían adoptado los wixaritari y otros como aliados de los españoles les permitió gozar de ciertos privilegios, entre lo que se encontraban la exención del pago de tributo y la posesión de armas. Los indios de la jurisdicción, en el siglo XVII, aseguraban que su calidad de “soldados fronterizos” y las tierras que poseían se las había otorgado el capitán Miguel Caldera por su colaboración en la fundación de los pueblos que servirían para la defensa ante ataques chichimecas. A principios del siglo XVIII, todo pueblo de Colotlán contaba con su propia milicia de flecheros, que se ocupaban de su propia seguridad y auxiliaban al capitán protector -autoridad máxima de la circunscripción- en la captura de ladrones de ganado, salteadores de caminos o indios insumisos que atacaban los ranchos españoles.39 Sin embargo, la alianza nunca fue perfecta.

Confinamiento territorial en la región wixarika

Al parecer, las mediaciones del capitán Caldera permitieron el asentamiento de familias tlaxcaltecas en la región con los que se planteaba fundar ocho pueblos con iglesia.40 Según Powell,41 el arribo pudo haberse concretado en 1591, con el propósito de fomentar las relaciones de vecindad que proporcionaran adiestramiento en las actividades agrícolas y ganaderas, así como ejemplo del comportamiento deseable para los católicos y de la obediencia religiosa. Mota y Escobar fecha el arribo de los tlaxcaltecas a finales de la década de 1580, refriéndose a los asentamientos del pueblo de Colotlán, dice:

[…] se pobló este pueblo de Colotlán, el año de ochenta y nueve, a fin de que los indios chichimecos idólatras, tan agrestes en su trato tuviesen vecindad con gente política y de buen ejemplo, se tomó por medio teniendo para ello consentimiento de su Majestad de traer cantidad de indios casados de la nación tlaxcalteca, para que poblado un gran barrio en este pueblo tuviesen los indios bárbaros, que asimismo poblaban, otro conjunto ejemplo y dechado: para vivir cristiana y políticamente, y para que viesen a los indios tlaxcaltecas cómo araban la tierra, cómo la sembraban, cómo hacían sus cosechas cómo las guardaban en sus graneros, cómo edificaban sus casas, cómo domaban sus caballos y mulas para silla y carga, cómo se portaban en el trato de sus personas, cómo iban a la iglesia a misa y a recibir los demás sacramentos. Y asimismo para que tomasen ejemplo de las indias tlaxcaltecas que no tenían más que un marido y cómo le servían y regalaban, y acudían a lo necesario hilando, tejiendo y cosiendo y a los demás menesteres de casa, finalmente, cómo obedecían a los ministros eclesiásticos, que de esta suerte se iría industriando gente tan inculta […] Y ha querido Nuestro Señor que este medio haya aprovechado, porque con la vecindad de los tlaxcaltecos, los van imitando en algunas cosas y comienza a haber matrimonios y casamientos entre una nación y otra con que se va amansando y domando esta nación tan indómita y serrana […].42

El testimonio es interesante ya que se refiere al ingreso de una población ajena a la región que asumiría una posición privilegiada frente a los locales y que ya eran diestros en la ganadería. Este arribo de advenedizos predilectos se incrementó con el paso del tiempo, creando nuevos problemas. Peter Gerhard43 señala que en el siglo XVII mineros y ganaderos de las jurisdicciones circunvecinas, paulatinamente, poblaron los límites de las Frontera de San Luis de Colotlán, haciéndose de tierras entre y a los alrededores de diversas comunidades indígenas. Esto produjo el aislamiento de Huejucar y Nueva Tlaxcala, quedando rodeados por tierras que fueron adscritas a las alcaldías de Jerez y Sombrerete, en la intendencia de Zacatecas (figuras 2 y 3). Acerca de Huejucar conviene reproducir un fragmento de la descripción de Mota y Escobar, la cual da cuenta de que los recién llegados, con sus ganados, ya tomaban entonces las mejores tierras:

Cinco leguas adelante está un poblezuelo que llaman Guajucar [sic] sujeto del que acabamos de decir en la doctrina [de Colotlán], habrá quince indios vecinos que viven de cosechas de maíz y cría de aves; es de temple más frío. Hay en estos contornos buenas vegas y pastos donde hay mucha cantidad de estancias de ganados mayores y juntamente labores de maíz, de españoles.44

Gerhard agrega que

Huejuquilla casi fue separada de la misma manera por las haciendas ganaderas del conde de San Mateo; los indígenas de Mezquitic y de Nostic defendieron sus linderos contra las incursiones de los madereros de Monte Escobedo y las mismas tierras de Colotlán [el pueblo] fueron invadidas por los españoles de Tlaltenango y Villa Nueva.45

El conde de San Mateo de Valparaíso era un hidalgo de nombre Fernando de la Campa y Cos, nacido en Santander en 1676.46 Hombre poderoso cuyas posesiones -se dice- llegaron a extenderse desde Zacatecas hasta la ciudad de México.47 De la firmeza con la que se imponía sobre sus dominios queda constancia en los informes del visitador Francisco Antonio de Echavarri, quien hace referencia a los crímenes que cometían sus sirvientes o criados y allegados en provecho del amo o de ellos mismos, imponiendo su propia justicia. Entre las víctimas se menciona a un sacerdote de la hacienda de Carboneras, de propiedad del conde. El padre Jaquez fue asesinado tras haberse negado a que el ganado del noble penetrara en sus tierras, pero el visitador no consiguió que se le imputara delito alguno al noble. En palabras de Frédérique Langue, quien analiza estos testimonios, “tal era el método empleado por el conde -y, comúnmente, por la totalidad de los hacendados de la región- para acaparar las tierras ‘invadidas por los animales’, según la opinión de los testigos”.48 Este era el “yugo de los poderosos”, poder que nadie se atrevía impugnar, vieja y conocida estrategia que también fue aplicada en las invasiones de Las Fronteras de San Luis de Colotlán.

Ante el acucioso avance de los avecindados, a principios de 1702, tuvo lugar un importante levantamiento en San Luis de Colotlán. Se trató de una revuelta convocada por los indios de Nostic para rebelarse en contra del capitán protector Mateo de Silva, a quien le acusaban de no reconocer los gobiernos indígenas, de favorecer los asentamientos de españoles en tierras de los pueblos nativos, de imponerles pagos en moneda y especie.49 También se decía que Silva había despojado a los habitantes de Nostic de sus títulos de tierras, que esto había sucedido en un momento donde la presión por parte de los españoles se había acentuado tras la visita de Francisco Feijoo y Centellas, quien, en calidad de oidor de la Audiencia de Guadalajara, otorgó múltiples mercedes y composiciones de tierras.50 Entre 1688 y 1689, el oidor expidió diversos títulos que legalizaban la propiedad de tierras a favor de rancheros españoles en las inmediaciones de Colotlán, Jerez y Tlaltenango, de tierras que habían usufructuado sin ninguna autorización. Entre los que se avecinaron en tierras colotlecas con sus ranchos ganaderos se encontraban las familias Díaz Infante, Lemus, Escobedo, Lobato, Escalera, Talamantes, Gutiérrez, de la Concha y de la O.51

En estas revueltas, Mateo de Silva, quien desafiaba a los nativos sentenciando que deberían pasar sobre su cadáver si deseaban recuperar sus documentos, fue asesinado. Más tarde, los rebeldes pidieron perdón y rindieron obediencia ante Juan Bravo de Medrano, el conde de Santa Rosa. Este último, en sus informes reprochó a la Audiencia de Guadalajara las concesiones de tierras realizadas en la región.52 En aquel tiempo, los wixaritari de Santa Catarina habían solicitado al conde de Santa Rosa su ayuda para expulsar a las familias Infante y Lobato que invadían sus tierras.53 La ambigüedad de la relación entre wixaritari y españoles, a quienes veían como aliados e invasores, se proyectó en la reducción del Nayar en 1722, con bandos a favor y en contra, aunque, al final, fueron reconocidos por su lealtad.

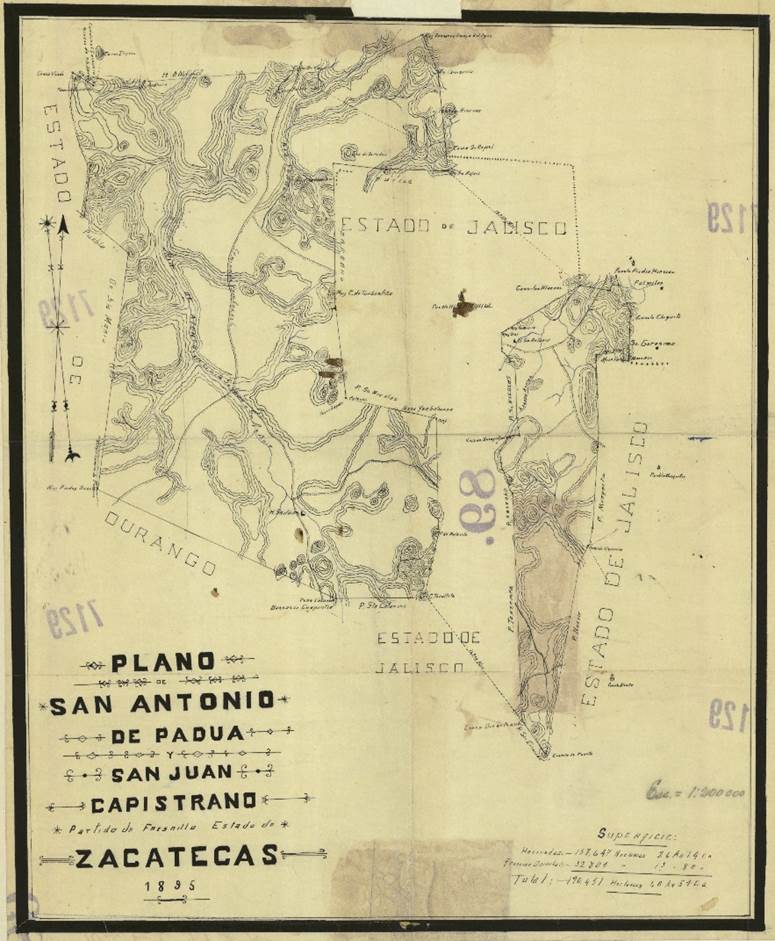

Fernando de la Campa y Cos participó activamente y acompañó a su hermano Antonio en la pacificación de la región, lo que permitió que le concedieran el título de coronel de infantería en 1710. Su contribución fue financiera y militar, lo que le valió el reconocimiento del virrey el marqués de Valero. Luego, hacia 1721 había conseguido tener a su cargo el suministro de carnes y velas de Zacatecas y, en 1722, ya era el mayor ganadero de esa región. Gracias a su poder económico pudo subvencionar diversas campañas militares, que consolidaron su prestigio social y le hicieron acreedor al título de caballero de la Orden de Alcántara en 1724 y el de conde de San Mateo de Valparaíso en 1727. En 1732 recibió las mercedes de 56 sitios de ganado mayor, con las que fundó varias haciendas.54 Entre estas se encuentran dos de especial interés para el espacio que aquí nos ocupa: San Juan Capistrano y San Antonio de Padua. A estas dos posesiones y otras que formaron parte del mayorazgo de San Mateo Valparaíso se debe la forma tan irregular del extremo más septentrional del actual territorio del estado de Jalisco. La primera ocupó una franja al occidente de Huejuquilla y la otra se posesionó del lado contrario de dicho pueblo (Figura 5).

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, código clasificador CGF.ZAC.M25.V2.0140.

Figura 5 Plano de San Antonio de Padua y San Juan Capistrano, Fresnillo, 1895

Otro golpe fuerte a los territorios indígenas de San Luis de Colotlán fue la creación del corregimiento de Bolaños, al interior de dicha jurisdicción en 1760, el cual tuvo su bonanza argentífera entre 1748 y 1761 y un resurgimiento entre 1775 y 1783, atrayendo a mucha gente de fuera. En la década de 1750, Bolaños tenía una población de 12 000 habitantes, que pronto ascendió a 16 000, gracias a la afluencia de trabajadores mineros procedentes del norte.55 La restauración de la prosperidad minera ha sido atribuida a Antonio Vivanco, quien obtuvo el título de marqués de Vivanco en 1791 y también figura como uno de los accionistas de la compañía Real de Catorce en 1788.56 Vivanco fue el principal promotor del establecimiento de “milicias de blancos y pardos” (o “gente de razón”), que buscaban desplazar a los ejércitos de indios flecheros para restarles poder en un contexto en el que crecían las protestas por las vejaciones en contra de los indios, especialmente, de invasiones territoriales, privación de aguas y crueles castigos. Lo que interesaba al marqués era la posibilidad de emplear a los indios en sus empresas mineras. En 1780, el virrey Mayorga aceptó la creación de las milicias urbanas de Bolaños de acuerdo con la propuesta de Vivanco, nombrándolo coronel de estas, comandante en jefe de la frontera de San Luis de Colotlán, Villa de Jerez, Fresnillo y Aguascalientes, así como capitán protector y jefe absoluto de indios flecheros. Esto generó más problemas y conflictos al interior de la jurisdicción, por lo que la existencia de las nuevas compañías militares fue efímera.57

Hacia el sur, las tierras del pueblo de Camotlán -fundado con población wixarika y, probablemente, personas pertenecientes a algún otro pueblo indígena- fueron afectadas desde 1767 por la hacienda de Quelita, la cual había sido mercedada a favor de Joseph Antonio Pérez de Contreras, minero y vecino de Bolaños, aun cuando no había ocupado esas tierras por diez años, como exigía la norma. Los títulos aseguraban que los indígenas no habían sido afectados, pero en el terreno no fue así. A partir de ese evento, fueron otorgadas diversas mercedes, con notables dispensas, que, con el tiempo, llegarían a rodear al pueblo de Camotlán.58 Entre los principales beneficiarios de las subsiguientes concesiones de tierras estaban Pérez Contreras y Miguel Maximiliano de Santiago, quien también era minero de Bolaños y que había sido denunciado como invasor de tierras por los wixairitari de San Sebastián.

En febrero de 1782, Miguel Maximiliano argumentaba que los de San Sebastián no tenían sus títulos por lo que insistía en solicitar el “privilegio concedido por Su Majestad en su última Real Instrucción”, la “merced del realengo”, sin que para ello sirvan de impedimento las denuncias por parte de los wixaritari. Unos días después, la real Audiencia de Guadalajara reconoció la denuncia de Miguel Maximiliano y se le hizo merced de nueve sitios de ganado mayor y 16 caballerías de tierra, pero esto no impidió que el pueblo de San Sebastián levantara la voz:

Señor Juez Privativo de Ventas Composiciones de Tierras.

Juan Sebastián por sí y a nombre del Común de Naturales del Pueblo de San Sebastián Tezocuaula, de donde soy Gobernador de los Indios, Soldados Fronterizos situados en la Cabecera del de Colotlán, Términos de esta Gobernación, por el recurso más oportuno, y a derecho conforme, parezco ante Vuestra Señoría y Digo; Que desde dos años a esta parte se ha introducido en las tierras de aquel pueblo, don Miguel de Santiago, mandando a sus sirvientes, que la mulada, caballada y demás muebles, a él perteneciente a pastar en el sitio de Tuxpa[n] que es comprehendido, en las tierras que desde la Conquista de este Reino ha gozado y goza Tezocuautla. Anteriormente se introdujo en el sitio de Ratontita, que igualmente pertenece a nuestro pueblo, de donde se retiró en virtud de ciertas diligencias promovidas, a instancia de los naturales de San Sebastián […].59

En el mismo documento el gobernador de San Sebastián explica que la ausencia de título no sería motivo suficiente para ocupar las tierras, ya que estas las han poseído desde tiempos inmemorables, “sin contradicción, quieta y pacíficamente”. Asimismo, menciona la Ley 12 del Libro de la Recopilación de Indias: “las estancias para ganados se deben dar apartados de pueblos y sementeras de indios”.60 Este episodio muestra la frágil situación legal en la que se encontraban los wixaritari, así como la manera en la que operó la manipulación legal y documental para despojarlos de sus terrenos, echando mano también de la ocupación de tierras con ganado mayor.

Ese mismo año, Miguel Maximiliano conformó también la hacienda de El Tule, que afectó a San Sebastián, Camotlán y Ostoc. El acoso por parte de los vecinos de El Tule se prolongó por décadas. De manera que, para mediados del siglo XIX, fray José Guadalupe de Jesús Vázquez61 informó que los desplazados se mostraban pobres y errantes por otros pueblos, mendigando un poco de comida o un pedazo de tierra para cultivarlo; que constantemente el patrón de la capellanía de El Tule los amenazaba para que abandonarán sus tierras; que los habitantes de Ostoc se habían visto obligados a refugiarse en San Sebastián.

Antes de que concluyera el siglo XVIII, las tierras de Camotlán se habían reducido a su fundo legal, sus terrenos habían sido mercedados a favor de Pérez y Santiago. Luego, con la guerra de Independencia de México, el pueblo de Colotlán fue abandonado, facilitando la consolidación de la hacienda. Más tarde, el ayuntamiento de Bolaños asumiría la propiedad de la hacienda, pero ya no volvería a manos de los dueños originarios. La situación es análoga a lo que sucedió a Huajimic, que fue fundado con población wixarika, pero, para la primera mitad del siglo XX había dejado de ser un poblado indígena. Al parecer, los exiliados de este último se desplazaron hacia el norte y, en tierras de San Andrés Cohamiata, fray Felipe de Jesús María Muñoz los reunió para fundar el pueblo de Guadalupe Ocotán.62

Para 1840, la hacienda de San Antonio de Padua había cambiado de manos, en ese tiempo era propiedad de Benito del Hoyo, de quien tenemos noticias ya que había incendiado un rancho de Tenzompa y había destruido con sus ganados los cultivos indígenas de maíz. Luego, acusó a los nativos de quemar en represalia unos jacales que él mismo había arrebatado a ellos.63 San Antonio de Padua tomó tierras y aguajes de notable consideración, mientras la hacienda de Valparaíso se apropió de terrenos al norte y al oriente de Huejuquilla. El síndico del Ayuntamiento de Huejuquilla denunció, en aquel momento, que a los pueblos de San Nicolás, Soledad y Tenzompa no les habían dejado:

más fundo legal que el que les ha dejado don Benito del Hoyo […] aunque antes se creían con toda la extensión que por sus servicios les dejaron los gobernadores de Frontera; cuyos derechos no han podido ni podrán recuperar por su indigencia, ignorancia y falta de auxilios.64

Señala también que los funcionarios no atienden a las reclamaciones de los indígenas ya que temen ser acusados de crímenes no cometidos y cita el caso de uno que fue acusado de “receptador de desertores”. Queda claro que las cosas no eran sencillas y los hacendados tenían mucho poder. Por ello, no pasó mucho tiempo antes de que San Nicolás, Soledad y Tenzompa dejaran de ser pueblos wixaritari.

La contracción del territorio comunal, el caso de San Andrés

De los antiguos pueblos wixairitari que han sobrevivido hasta nuestros días están los que se encuentran en el área que correspondía al extremo occidental de la Frontera de San Luis de Colotlán, quizás por ello fueron identificados como “los más fronterizos”.65 Estos son los pueblos de San Andrés, Santa Catarina y San Sebastián. El primero de estos es el que ha perdido más tierras. Los sanandreseños han extraviado sus títulos virreinales, pero cuentan con transcripciones en las que se dice que recibieron el reconocimiento de las tierras del pueblo y fundo en 1725, por los servicios otorgados al rey en la reducción de la región de El Nayar. No cabe duda de que, el reconocimiento de tierras, por donación o mercedes, fueron algunos de los motivos que impulsaron la participación de las milicias indígenas en 1722. De acuerdo con las transcripciones del título virreinal, sus tierras se extendían mucho más allá de sus actuales límites.

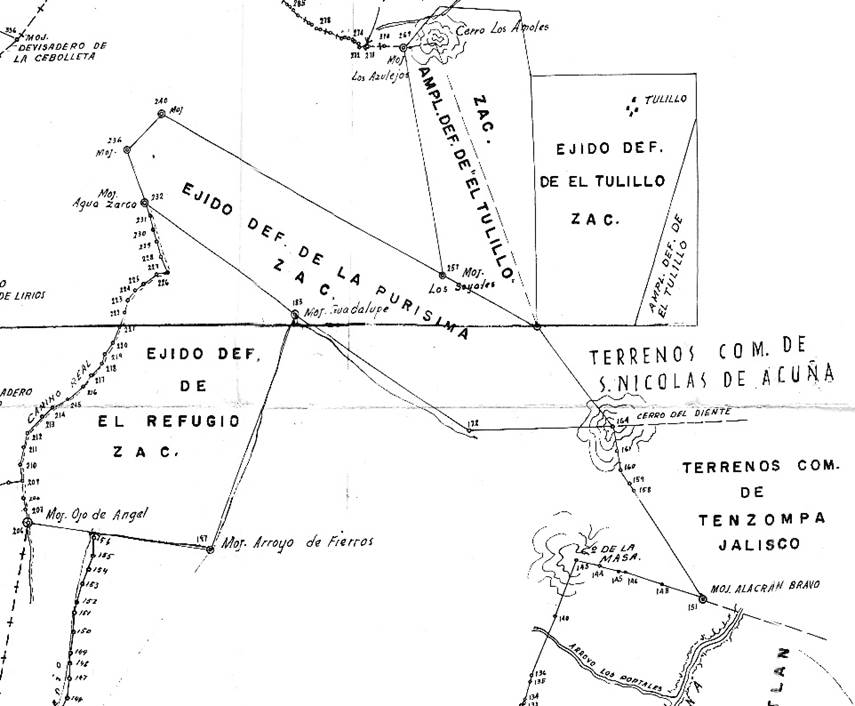

Hacia el norte, la mengua territorial parece haber comenzado con los embates de la hacienda de San Juan Capistrano desde la primera mitad del siglo XVIII, los cuales continuarían a lo largo del siglo XIX. Hacia 1889, Benigno Soto figura como propietario de esta hacienda y es señalado por establecer ranchos en las tierras poseídas por los sanandreseños. El gobernador de San Andrés pidió la intervención del director político de Mezquitic para delimitar las tierras, pero no sabemos si hubo alguna respuesta.66 Al año siguiente, Máximo Villa, “comandante de seguridad” de San Andrés, denunció que los empleados de la hacienda les prohibían cultivar en las tierras que habían heredado de sus abuelos y que estos sirvientes o criados habían ocupado con sus ranchos el terreno norteño de San Andrés, hasta Arroyo de Fierros. Máximo Villa solicitó al director político de Mezquitic que exigiera al administrador de la hacienda dar la orden a sus subordinados de limitar su expansión hasta Arroyo de Portales, como antes lo hacían.67 Esta información parece indicar que toleraron la ocupación de los rancheros por un tiempo, de ahí que hayan podido posicionarse en las tierras que se encontraban al norte de Arroyo de Portales, pero que hubieran avanzado hasta Arroyo de Fierros era inadmisible para los sanandreseños (figuras 6 y 7). Cabe agregar que estos invasores nunca retrocedieron a pesar de la resistencia wixarika y que este es un buen ejemplo de la manera en que la hacienda usaba a sus trabajadores, con sus ganados, como agentes colonizadores de tierra.

A estos avecinados los podemos caracterizar como rancherías de peones68 o poblados de hacienda. Con esta última designación Bernardo García Martínez69 se refirió a núcleos de población que en ocasiones surgían por iniciativa de los propietarios de haciendas para consolidar una fuerza de trabajo propia, prontamente disponible y libre de obligaciones corporativas; concentraba personas en relación estrecha con las tierras de la unidad productiva, por lo que sería preciso que fijaran en estas su residencia. También habrían surgido algunos en otras situaciones coyunturales y no dentro sino cerca de las haciendas, conservando un papel esencial en la organización del espacio.

La condición de los poblados de hacienda era muy distinta a la de los pueblos indígenas, ya que los primeros estaban vinculados inherentemente a explotaciones agrarias, bajo regímenes de trabajo particulares. Esto tenía dos consecuencias importantes: por un lado, se impondría un tope de población muy preciso, ya que ningún propietario toleraría más habitantes de los necesarios para su empresa; por otro lado, un cambio en la propiedad de una hacienda o en los volúmenes o características de su producción podría desembocar en un importante desplazamiento de población.

En la hacienda de San Juan Capistrano ese excedente de fuerza de trabajo fue expulsado hacia el sur de la unidad productiva, ocupando las tierras del norte de San Andrés. No son poblados que existieron previamente a la hacienda, sino que se conformaron después y al crecer llegaron a ser una amenaza para la gran propiedad, ya que -como bien había observado Mora- estos asentamientos podrían consolidarse como pueblos y solicitar fundos en las haciendas, privándolos de parte sus dominios. Por ello, asegura Mora, los hacendados optaban por ahuyentar o perseguir la consolidación de pueblos al interior de sus tierras, causando “perpetua desconfianza […] entre los dueños de fincas rústicas y los que en ellas trabajan”.70 Cuando el control de los recursos y la propiedad de la tierra eran amenazados, como cuando hubo un incremento exponencial de ganado, el agente “nocivo” debía ser desterrado, en este caso, implementando mecanismos de colonización.

Al respecto, Castro observa que, en la segunda mitad del siglo XVIII, las rancherías de peones se hicieron más numerosas y diversas. También comenzaban a crecer en terrenos cercanos, pero cuya propiedad era incierta o sujeta a litigio. Más aún, “muchos pobladores de estos lugares ya no trabajaban para el hacendado, sino que eran ‘arrimados’ que se ganaban la vida con trabajos ocasionales”.71 Muchas veces estos asentamientos no llegaban a formar un pueblo o barrio, sino que eran una simple agregación de casas y personas, aunque en ocasiones construían una iglesia y promovían su identidad como pueblo.

Así, las rancherías de peones avanzaron en un primer momento sobre las tierras norteñas de San Andrés, con instrucciones del administrador y del hacendado. La violencia desatada en la región a partir de la Revolución y la Cristiada debió contribuir a consolidar la posición de los invasores. Por su parte, los sanandreseños habían reclamado insistentemente a las autoridades sin recibir una respuesta satisfactoria. Entre las acciones de defensa más relevantes se encuentra la solicitud de reconocimiento y titulación de bienes comunales, que fue aceptada por el Departamento Agrario instaurando un expediente el 25 de noviembre de 1938.72 El territorio reclamado correspondía al área que ya había sido deslindada a favor de San Andrés en 1809 para su confirmación ante la Real Audiencia de Guadalajara.

En la primera mitad del siglo XIX, las rancherías de peones también emprendieron gestiones para legalizar las tierras ocupadas. Una de estas, de nombre El Tulillo, solicitó la dotación de tierras el 28 de abril de 1939, cinco meses después de que lo hiciera San Andrés. Si bien fue posterior, la petición de los avecinados fue atendida de manera especialmente expedita y para el 12 de febrero de 1943 ya contaban con una resolución positiva.73 A la conformación de este ejido le siguió la de Ciénega de la Purísima74 y El Refugio,75 que luego tendría una escisión para formar el ejido de Las Angélicas. En todos estos casos, las autoridades agrarias aseguraron que las dotaciones afectaban únicamente a la hacienda de San Juan Capistrano y que no había reclamaciones por parte de ningún otro colindante. Por supuesto, los sanandreseños no permanecieron pasivos, pero sus reclamaciones fueron desestimadas o ignoradas.

Más aún, a las dotaciones les siguieron una serie de ampliaciones que se otorgaron a dichos ejidos sin ninguna reserva, ampliando sus dominios hacia el sur. Las primeras dotaciones, produjeron un bloqueo, dejando al norte tierras las tierras de San Andrés que, de acuerdo con el título virreinal, colindaban con la comunidad tepehuana de Santa María Ocotán. Una vez bloqueado el camino, sobre esas tierras pudieron avanzar las unidades agrarias de San Lucas de Jalpa (Durango) y San Juan Peyotán (Nayarit). Además, en ese mismo espacio se conformó, con resolución de 1983, el ejido denominado Unidad Campesina.76 Todavía a principios de la década de los 60, los funcionarios del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización reportaban que San Andrés conservaba tierras que colindaban con Tenzompa, pero estas se perdieron tras las ampliaciones concedidas a los ejidos (Figuras 6 y 7).

Fuente: detalle del plano del ingeniero Antonio I. García Coria, Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, 1961. Nótese que, en ese momento, solo a El Refugio se le había dotado hasta la mojonera de Arroyo de Fierros.

Figura 6 Los ejidos fincados al norte de los terrenos comunales de San Andrés

Fuente: de acuerdo con los datos disponibles en el Registro Agrario Nacional.

Figura 7 La comunidad agraria de San Andrés Cohamiata (Tateikie)

Hacia el sur y el poniente, la comunidad jalisciense de San Andrés Cohamiata fue seccionada tras la conformación del estado de Nayarit, parte de sus tierras quedaron sobre esta nueva jurisdicción. La creación de este nuevo territorio comenzó en 1867, cuando se decretó que el Séptimo Cantón de Tepic se escindiera de Jalisco para formar un distrito militar, el cual se convertiría en territorio federal en 1884 y, posteriormente, en 1917, la Constitución revolucionaria le otorgaría la categoría de Estado. Así, las tierras occidentales y meridionales de San Andrés quedaron en una administración territorial distinta, en el estado de Nayarit.

En el momento de la escisión del Séptimo Cantón de Tepic, Huajimic ya se había convertido en un pueblo mestizo, el cual aprovechó la coyuntura para presionar con más fuerza a los wixaritari de Guadalupe Ocotán, ranchería que entonces formaba parte de San Andrés y que se ostentaba como una comunidad tradicional anexa. La separación fue interpretada por los tepiqueños como una concesión de tierras a su favor, por orden presidencial, sintiéndose con derecho a expulsar a quienes las ocuparan y a considerar baldías las tierras de las rancherías indígenas. Los sanandreseños se defendieron insistiendo en que ellos siempre habían formado parte del Octavo Cantón de Jalisco, pero las mediciones que había ordenado el jefe político de Tepic daban instrucciones de ocupar esas tierras.

En Guadalupe, se conformaron dos bandos: uno secesionista, aliado con los misioneros y los vecinos de Huajimic; otro unionista, que insistía en que pertenecían a San Andrés. Karen Barbara Reed77 aseguraba que los primeros eran menos en número, pero se sentían fuertes a causa de su asociación con la “cultura dominante”; pero el resto, aun cuando en la escuela de los franciscanos se les decía que era pecado participar en los rituales “paganos”, no abandonaban sus prácticas ceremoniales. Si bien los secesionistas pudieron haber sido una minoría, eran más fuertes, ya que entre ellos había mestizos que pertenecían a las policías regionales. Solían ir bien armados y constantemente amenazaban a los wixaritari si no cumplían sus deseos, al tiempo que invadían las tierras con su ganado bovino para después prohibir a los indígenas que cultivaran en estas.78 Finalmente, estos se salieron con la suya y en 1961 fue publicada la resolución presidencial en que se decretaba que Guadalupe Ocotán formaba parte de la “comunidad indígena” de Huajimic.79

Al poniente de San Andrés los mestizos nayaritas aplicaron la misma política. San Juan Peyotán y Santa Rosa fueron pueblos de origen indígena pero su población fue desplazada por los mestizos, quienes más tarde se ostentaron como descendientes de los originarios para solicitar el reconocimiento de comunidades indígenas. San Juan era un pueblo cora, cabecera de misión, y tenía como pueblo de visita a Santa Rosa. Los informes de José Antonio Bugarín (1993),80 correspondientes a 1769, señalan que el número “personas de razón” ahí asentados no era significativo. Dos décadas después, el informe de fray Vicente Pau indica que ahí se había instalado una tropa del Regimiento de las Milicias de Guadalajara, cuyo comandante cometía constantes abusos en contra de la población, que se vio obligada a exiliarse. En 1824, el padrón estadístico de las misiones del San José del Nayarit, elaborado por el comisario fray Ignacio Rico, explicaba que la población, en su mayoría, había dejado de ser indígena, así también lo confirma fray Rafael Ibarra en 1826.81 En los primeros años del siglo XX, Konrad Theodor Preuss, describió a San Juan Peyotán como “un pueblo casi completamente mestizado”,82 tratando de señalar que había perdido su carácter indígena. En fechas más recientes, George Otis decía que este pueblo:

[…] era cora y huichol, pero de manera gradual fueron desplazados por agricultores y ganaderos mestizos. El conflicto por las tierras sigue, aunque los mestizos han tomado ventaja y controlan la comunidad. Como dijo un hombre mestizo del lugar: ‘aquí ni dejamos a uno [indígena] para el museo.83

La afirmación del mestizo que se jacta de haber eliminado a todos los indígenas es solo una exageración. Es verdad que los mestizos de San Juan han conseguido controlar la comunidad agraria, que paradójicamente es reconocida por las autoridades nacionales como indígena, no han logrado deshacerse de ellos. En la frontera oriental de las tierras que les ha reconocido el gobierno mexicano hay dos comunidades tradicionales wixaritari: Atonalisco y El Saucito Peyotán, así como diversas rancherías dispersas, especialmente en las tierras que San Andrés ha reconocido desde tiempos inmemorables como propias.

En Santa Rosa la situación es similar, tenía una población nativa que fue desplazada por los mestizos que promovieron el reconocimiento de tierras como comunidad indígena. Sin embargo, en la frontera con Tateikie, algunos asentamientos wixaritari resistieron y aún mantienen en funcionamiento importantes templos de San Andrés. Ese es el caso de la ranchería de Santa Bárbara y el templo sagrado de Witse Teiwari en el cerro de Kiɨrita. En fin, lo que importa subrayar es que la presión de los mestizos persiste en dichas rancherías que quedaron en las tierras que por decreto presidencial fueron otorgadas a Nayarit. Una vez que estas fueron legalizadas, los mestizos, presuntamente indígenas, se entregaron a la labor de desplazar a los nativos y, hasta ahora, siguen insistiendo en avanzar sobre las tierras de San Andrés, empleando la antigua estrategia que interpone al ganado como agente de presión, con la práctica del pastoreo en “campo abierto”.

Para Robert Dennis Shadow, en el norte de Jalisco,

[…] el periodo entre 1930 y 1950 puede ser designado como ‘de campo abierto’, puesto que el alambre de púas no había alcanzado todavía un uso generalizado y, las pocas bardas de piedra que existían servían más como frontera entre las principales propiedades que delimitaciones de terrenos específicos.84

Lo cierto es que, como hemos visto en los primeros apartados, la ambigüedad en los límites y la ausencia de cercos había favorecido a los invasores y a sus ganados durante siglos. Al parecer, Shadow restringió el proceso a dichas décadas ya que en estas se verificó un notable incremento en la población bovina, el cual contrastó con la notable caída que había sufrido durante la revuelta cristera.

El aumento del ganado y la escasez de alambrados dejaron expuestas las propiedades comunales indígenas, sobre cuyas tierras recayó un fuerte reclamo de pastura y rastrojo. Como bien observó Shadow, en esta región prevaleció la separación entre los derechos al pasto y los derechos de tierra hasta la década de 1950. Si bien las tierras tenían propietarios, los pastos se pensaban como “regalos de la naturaleza”, un bien gratuito para explotarse de manera común y no tenían dueño.85 La introducción del alambre de púas no tuvo su momento hasta la mitad del siglo XX, siendo el efecto más notorio del crecimiento de la economía ganadera de exportación y la consecuente revocación de los derechos a la pastura.86 Sin embargo, San Andrés Cohamiata no consiguió levantar un cerco ante las invasiones que estaban siendo reconocidas por las autoridades agrarias y ocupadas con ganado bovino. Antes de que lo intentaran, los vecinos mestizos ya se habían posicionado con la ayuda del gobierno.

En década de 1960, el plan Huicot denunció la inexistencia de una reglamentación de pastos en toda la zona y consideró que este problema era uno de los más graves que confrontaba a su población, ya que en los terrenos comunales “existen pastos naturales que son aprovechados en su mayor parte, por pequeños ganaderos extraños”,87 advenedizos que a veces se instalaban prometiendo “la partida”, es decir, la entrega a los comuneros de un tercio de las crías que se obtendrían en un año, pero este convenio muchas veces se incumplía y solo facilitaba la ocupación de los espacios que ya jamás abandonarían. Este tipo de invasiones afectó especialmente a San Andrés en sus límites occidentales y meridionales. Al respecto, el mismo plan gubernamental decía:

La riqueza potencial de sus pastizales, propios para la ganadería, ha dado lugar a la invasión […] por parte de ganaderos mestizos del estado de Nayarit, los cuales han sido favorecidos por la indefinición de límites entre este estado y el de Jalisco.

Para paliar esta situación, el plan Huicot planteaba dar asesorías legales a los despojados para defenderse de quienes llamaba “ganaderos-aventureros” y reivindicar el “derecho inalienable de los indígenas como legítimos poseedores del territorio huichol”,88 exigiendo el desalojo de los invasores. En ocasiones mediaron comprando a los rancheros sus posesiones para entregarlas a los nativos, pero esto no fue suficiente, ya que los reconocimientos legales de tierras no procedieron en la misma dirección.

Cabe agregar que San Juan y Santa Rosa presentaron sus solicitudes de reconocimiento de tierras en 1961 y obtuvieron sus resoluciones en 1963.89 Por su parte, San Andrés presentó su solicitud en 1938, pero no obtuvo una resolución presidencial hasta 1965 y la ejecución tuvo que esperar hasta 1968. Tiempo suficiente para que los vecinos pudieran tomar las tierras que deseaban. La documentación del archivo comunal de San Andrés muestra cierta paciencia en sus actuaciones, confiaban en que, al llegar su turno, el Estado les restituiría las tierras perdidas, pero no fue así. La respuesta de las autoridades agrarias fue poco clara e imprecisa: Prior in tempore, potior in iure, frase en latín que puede traducirse como “primero en tiempo, mejor en derecho”. Es un principio de prioridad que favorece “al que llegó primero”, en este caso a los que obtuvieron su resolución presidencial antes que los demás y San Andrés no la recibió hasta que todos habían tomado su parte. Así, apelando al derecho romano con petulante erudición, tuvo lugar una fabulosa inversión de los hechos, fundamental para los invasores e inverosímil para los nativos, ya que es por demás evidente que los wixaritari ocuparon este espacio primero.

Conclusiones

Durante siglos, las avanzadas sobre el territorio indígena han echado mano de la ganadería a campo abierto y del principio de pastos comunes, aprovechando la ambigüedad de las delimitaciones para ampliar sus dominios y transformar el medio ambiente. En un principio, la ocupación de hecho obtuvo cierto reconocimiento en su calidad de estancias ganaderas, limitando la libertad de movimiento y la apertura del espacio, otorgando ciertos derechos para su usufructo. Para entonces, el campo se había sometido a los caprichos de los españoles y se había establecido un nuevo régimen biológico. Luego, las imprecisas delimitaciones de las estancias se convertirían en las fronteras de las haciendas, latifundios en propiedad privada aceptados gracias a la política de composiciones. Si bien buscaron establecer límites más precisos, se aprovecharon también de la ambigüedad y, cuando se sintieron amenazados, abrieron la válvula de escape para desembarazarse de animales y personas, que siguen hasta nuestros días la inercia colonizadora: antes peones de hacienda, hoy simplemente rancheros. En esa situación, vastos grupos de personas -acompañados de sus bovinos- conformaron los ejidos al norte de Tateikie y, muy probablemente, contribuyeron de manera importante en la creación de las presuntas comunidades “indígenas” que invadieron a San Andrés por el poniente y pretenden seguir avanzando. Por su parte, los nativos tuvieron que recurrir a las composiciones para legalizar sus tierras y sus fundos, así como a solicitar sus reconocimientos como unidades agrarias, lo que les obligó también a establecer fronteras más claras de sus posesiones, que eran amenazadas por los latifundios, sus trabajadores, los rancheros vecinos y los ganados de todos ellos.

En el México independiente se impusieron los límites de las nuevas entidades federativas, sin contemplar las tierras indígenas. Si bien, pretendían establecer mayor control sobre el espacio y nuevas restricciones para el movimiento de los seres vivos, su ambigüedad se ha prolongado hasta nuestros días, permitiendo que continúen las invasiones por parte de los rancheros, quienes hacen del ganado bovino un agente de ocupación y un lindero de carne y hueso en campos relativamente abiertos, pero que en realidad restringen solo la movilidad de las sociedades originarias hacia el exterior y facilitan la incursión en sentido opuesto. Todo parece indicar que la adopción del alambre de púas en la región, durante la década de 1950, no ha conseguido revertir esta tendencia. Tampoco lo hicieron los procesos de regularización de tierras del siglo XX.

En todo momento, la creación de fronteras ha buscado constreñir a los wixaritari a las circunscripciones de sus pueblos. Es la expresión de una política de confinamiento que dio como resultado la contracción o mengua territorial. No obstante, la persistencia y la constancia en el cumplimiento de sus obligaciones rituales ha permitido que estos pueblos indígenas conserven el amplio territorio que no detentan de manera exclusiva, que comparten con otras sociedades y que consiguen apropiárselo, gracias a que han conseguido pasar por encima de las fronteras que restringen el movimiento. Sin embargo, el acoso a las tierras de las comunidades tradicionales no termina y continúan las presiones para reducir su extensión y limitar su movilidad, en las que siempre está presente el ganado bovino. Como bien ha señalado Reviel Netz, analizando casos análogos a este: humanos, terreno y animales forman una misma ecuación.90

Por último, cabe agregar que el análisis de la imbricación territorial en términos históricos nos remite a procesos de constante reterritorialización en la región; a relaciones de poder que se expresan en múltiples configuraciones espaciales; a iniciativas que, en muchas ocasiones, han pretendido desterritorializar a los nativos a través de la inmobiliación, pero que, por fortuna, no han conseguido su objetivo. De ahí que sea de enorme importancia estudiar las redes que los wixaritari tejen a través de sus centros ceremoniales y trascienden los límites de las comunidades tradicionales, gracias a las cuales también consiguen reterritorializarse a partir de sus propios principios culturales, pero esa ya es otra historia.91

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)