Introducción

En el presente documento se aborda la migración trasnacional de familias mexicanas hacia los Estados Unidos, desde el universo que manifiestan las experiencias de cinco mujeres en edad avanzada que nacieron en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México, entre los años treinta y cincuenta, a quienes en la investigación se las llama abuelas, con el fin de identificar el trayecto de sus familias en torno a la migración. La investigación de campo recabó los relatos de vida de las cinco abuelas en el invierno de los años 2015-2016, momento en que radicaban en la ciudad de origen de la migración familiar. Las trayectorias migratorias femeninas de las abuelas se abordan a lo largo del artículo, e involucran la participación de sus padres, esposos e hijas e hijos, para construir así experiencias de familias trasnacionales. Para este ejercicio, a lo largo de la introducción, se aborda la migración trasnacional; el origen de migración de la región de Los Altos de Jalisco, México, donde se ubica la población de Tepatitlán de Morelos; los antecedentes de los estudios de migración femenina; el impacto social y económico en las mujeres; los estudios de las mujeres de la región y las características de sus familias desde el enfoque de migración trasnacional y la participación femenina. Los datos se presentan a partir de las trayectorias vitales de las abuelas, que consisten en: su familia de origen, juventud y noviazgo, adultez, matrimonio y familia nuclear, el retorno y los roles de las abuelas en la adultez y vejez, la familia extensa y su dinámica de relaciones, así como los beneficios económicos y las pérdidas afectivas. El análisis se realiza desde la perspectiva de género y la economía feminista en el entorno de las familias trasnacionales.

Las migraciones internacionales son un tema fundamental dentro de las problemáticas surgidas en las personas por la globalización, debido a que participan en las profundas transformaciones del territorio y sobre todo de la sociedad. Las investigaciones sobre migraciones internacionales se han centrado en estudiar los cambios en los destinos y las vivencias que han experimentado las personas migrantes, con énfasis en los aspectos económicos, políticos y laborales. Desde hace más de una década, la perspectiva transnacional aporta una manera más profunda y compleja de entender e investigar el fenómeno migratorio y las relaciones que se crean entre el origen y el destino. El vivir trasnacional representa un conjunto de redes entrelazadas de relaciones sociales, donde se generan el intercambio, la organización y la transformación de ideas, prácticas y recursos”.2 En este entorno trasnacional, las personas inmigrantes construyen socialmente sus objetivos, que conectan entre ellas, sus ciudades de origen y donde se establecen; por ello, entonces, las personas transmigrantes desarrollan y mantienen múltiples relaciones familiares, económicas, sociales, organizacionales, religiosas y políticas entre distintos territorios.3

En los últimos diez años se han intensificado los flujos migratorios femeninos nacionales e internacionales, por lo que se contraponen los patrones migratorios de las juventudes actuales (mujeres jóvenes que migran de manera activa) a los de sus antecesoras o abuelas (mujeres que permanecían en el lugar de origen mientras los demás se desplazaban).

Por otro lado, diversas investigaciones han puesto de relieve las actividades de las mujeres en el entorno de su esfera privada,4 tal como el desempeñarse en la organización de los cuidados, asociándose a las tareas del hogar y a la atención de sus integrantes, actividades que atañen en mayor medida a las experiencias y necesidades de las mujeres.5 La valoración del trabajo-producción doméstica frente al trabajo-producción de mercado y el reparto de tiempo entre las actividades representa, conforme detalla Castaño,6 asuntos que afectan de lleno a las mujeres (con altos costos de oportunidad) y no a los hombres en la misma intensidad. Las actividades privadas y de mercado permiten visibilizar las funciones de las mujeres en las familias, en el hogar, en lo que respecta al ámbito privado y en sus funciones en el mercado de trabajo, por lo que se refiere al ámbito público. Así también, estas diferencias se aprecian en los salarios y en las condiciones de trabajo. Es así que la incorporación de las mujeres a la esfera pública a través del trabajo ha alterado las relaciones económicas entre los sexos y la vida económica de las sociedades. Mientras tanto, la esfera económica privada se mantiene invisibilizada y feminizada; el trabajo de cuidados, en lugar de ser el centro de la sociedad, continúa considerándose trabajo residual del capitalismo, puesto que todo circula a través del mercado y los empleos.7 En este orden, la economía feminista incorpora las relaciones de género como variable relevante para explicar el funcionamiento de la economía en general y la posición distinta de mujeres y hombres como agentes económicos; es decir, para estudiar la realidad económica, es indispensable analizar las relaciones de género.8 Quiroga9 hablaba de desnaturalizar la adscripción de los roles masculino y femenino. En cuanto al rol de las mujeres, la propuesta de Pedone10 manifiesta que las mujeres generan los recursos sociales y económicos para el acceso al mercado de trabajo de ellas mismas, y de otros, otras y todos los miembros de la familia.

Estas relaciones de género y división del trabajo son confirmadas por Herrera,11 quien argumenta que en raras ocasiones son alteradas en el interior del hogar; no obstante, en el caso de la emigración de las madres, estas se convierten en las principales proveedoras de la reproducción de sus familias.

Sumado a esta tradición de realización de actividades femeninas, aparece el fenómeno migratorio trasnacional de las familias en las que ellas forman parte. Estas actividades femeninas continúan, se ajustan o se modifican en su realización cuando las mujeres son partícipes de este vivir familiar en el entorno de la migración. Goldring12 señalaba que las relaciones de género se ven impactadas por la migración de familias completas que emigran a los Estados Unidos, o por algunos miembros, y se pueden presentar tensiones entre los esposos, padres e hijos e hijas integrantes de las familias. Incluso Parella13 confirmaba esta potencialidad de cambios en las relaciones de género, sin posibilidad de establecer, a priori, su ocurrencia, sus características, su sentido o sus resultados; a la vez señalaba que la decisión de migrar por parte de los varones se suele plantear en clave familiar, por considerarlo el hombre de la casa y la cabeza de la familia. Mientras tanto, la experiencia de investigaciones sobre mujeres, desarrollada por Parella,14 rescata que las mujeres que han emigrado perciben el prestigio por representar a las principales sustentadoras de la familia trasnacional, lo que redefine los roles de género en el grupo familiar; a su vez, desempeñan una función clave como pivotes en el mantenimiento de los lazos familiares, a pesar de la distancia entre sus miembros. El trabajo de parentesco toma una magnitud relevante; es decir, tratar de preservar los vínculos familiares por la imposición de la migración internacional, en el que las mujeres desempeñan una función predominante, puesto que la tendencia a la fragmentación de las familias requiere una considerable inversión humana por parte de sus miembros, para que se logre mantener el espacio transterritorial, la integridad del ethos familiar.15 Cuando ellas emigran, además de realizar la función económica y productiva (envío de remesas), son las que articulan en mayor medida los espacios sociales trasnacionales al realizar su trabajo reproductivo cotidiano; son el nodo intergeneracional que posibilita la cohesión del grupo familiar y de las redes en torno a la migración.

Es entonces que el análisis que se realiza desde la perspectiva de género da cuenta de la posibilidad de que el comportamiento económico de varones y mujeres sea distinto como consecuencia de los roles sociales que se les asigna; de acuerdo con Castaño,16 la raza, la clase social, el lugar donde se nace y se vive determinan situaciones laborales y condiciones económicas femeninas totalmente diferentes. Las aportaciones de la perspectiva de género en el estudio de las migraciones de Jiménez17 se han realizado con la intención de plantear cómo influyen las relaciones de género en la capacidad que tienen las mujeres para manejar su propia decisión de migrar, además de su injerencia en la decisión de otras personas para emigrar en las distintas etapas del ciclo familiar. Por otra parte, está decisión de emigrar se ve cuestionada por Gregorio,18 al realizar una distinción entre los factores no económicos de las mujeres, vinculados en mayor medida al deseo de independencia familiar y social, comparados con la motivación económica de los varones, de elevar su prestigio en términos monetarios. Sin embargo, Herrera19 pone énfasis en la desintegración o la reestructuración de las familias en torno a las relaciones de género y los arreglos en torno a los trabajos del cuidado; a la vez, examina género, migración, familia y feminismo, e identifica cambios y continuidades en la conformación y la reproducción de los lazos familiares en la experiencia migratoria, y aporta desde el género puntos de análisis para repensar la familia.20

Por consiguiente, el documento que aquí se presenta echa mano de un trabajo de investigación que pretende dar cuenta de las trayectorias migratorias intergeneracionales de las familias transnacionales a través de la experiencia de las mujeres. El enfoque fenomenológico de Hasserl21 recupera las experiencias personales y parte de considerar el tiempo, el espacio, la corporalidad y la relacionalidad o comunalidad vivida por las abuelas en el entorno de pertenecer a familias migrantes. Los hallazgos dan cuenta de mujeres que son partícipes de situaciones en las cuales sus roles económicos han sido prioritarios, pero su fin último siempre ha sido darle relevancia a su función de sostenibilidad de la vida, al mantener activos los vínculos familiares conformados en espacios distintos.

Origen y destino de la migración: La región de Los Altos de Jalisco y California.

De acuerdo con el origen y el destino de la migración, Durand22 clasifica las regiones de migración mexicanas en cuatro tipos: histórica, fronteriza, central y sureste. Para el caso de Jalisco, la zona donde se ubica Tepatitlán de Morelos,23 se identifica como parte de la región histórica. Las características de esta región histórica dan cuenta de delimitaciones bastante pobladas, como la del Bajío (Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Querétaro) y la de Los Altos (Jalisco),24 con centros urbanos importantes y con abundante población en las zonas rurales. Además de que la red de ferrocarril, que se originaba en la ciudad de México, atravesaba el Bajío y tomaba rumbo al norte por Los Altos de Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí. De igual manera se originó un factor externo de reclutamiento, que suele ser el origen y el catalizador de la mayoría de los procesos migratorios, y se debe a que, durante el período revolucionario (entre 1910 y 1917) y la guerra cristera (de 1926 a 1929), las condiciones nacionales representaban un motivo de escapar al extranjero. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Estado mexicano firmó el “Acuerdo de Braceros” (1942-1964), mediante el cual se enviaron miles de mexicanos a Estados Unidos de América, para que fueran a trabajar a sus tierras, en la industria agrícola, y sustituir la mano de obra norteamericana que había salido a la guerra. Incluso algunos de esos mexicanos fueron reclutados para pelear en la guerra. A partir de este suceso, la zona occidente del país, conformada por Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, comienza con una tradición migratoria que se mantendría hasta el año 2005. Las personas que fungían como contratistas valoraban que la región mexicana era deseable, al tener excedentes de población rural y estar comunicada por ferrocarril, y porque la población era en su mayoría blanca y mestiza. Posteriormente se dio otro nuevo convenio de reclutamiento y, en 1962, el 62% de la población total de braceros provenía de la región alteña, donde México había alcanzado y superado la cifra de diez millones de emigrantes, viviendo una etapa de auge migratorio, comparado a la década de 1920. En los últimos años, la participación mexicana en Estados Unidos ha sido tal que si los mexicanos se movilizaran el universo latino entraría en evolución, por representar el 65% de la participación latina. Los flujos migratorios han dependido del capital social y humano; para los migrantes la única seguridad que se tiene es el destino, la gente llega a donde tiene familiares cercanos, amistades, contactos u otras relaciones. La predominancia de migrantes de un mismo lugar de origen y en una misma actividad económica vincula al mismo punto de destino. Los mercados de trabajo dinámicos fomentan la dispersión de los nuevos lugares de destino; el caso mexicano sigue caracterizado por un flujo migratorio unidireccional, hacia Estados Unidos. En 1960 el estado de California superó por primera vez a Texas como entidad receptora de migrantes, y en 1980 y 1990 alcanzó hasta el 57%, con lo que se convirtió en el principal destino de la migración mexicana, así como en centro de distribución de la población migrante indocumentada. Texas fue a lo largo del primer medio siglo XX el primer lugar.25 El destino de las familias trasnacionales de las abuelas correspondió a California, sus parejas vivieron en Sacramento, y también ellas estuvieron con ellos en Torrance y en Montebello; en el caso de las hijas de tres de las abuelas, radican en Gardena, en Van Nuys y alrededor de Los Ángeles; el hijo de una cuarta abuela radica en el estado de Carolina del Sur. Los viajes de pasajeros que realizaba la pareja de una quinta abuela se realizaban a Nueva Orleans, Luisiana, pero su hija radica en Gardena.

La historia de la región de Los Altos está marcada por la migración a Estados Unidos.26 Actualmente, la región se continúa identificando por su tradición de migración. En las características regionales de Los Altos de Jalisco que señalaba Palomar27 se destacaban distintos aspectos económicos, como la migración, el desarrollo de ciertas ramas agropecuarias, la industria maquiladora y las características de la mano de obra regional. Por otra parte, Arias28 la vinculaba con las cuatro características centrales de la vida y la organización social ranchera: La familia como elemento central para la organización individual y colectiva y no las obligaciones comunitarias; la endogamia, como la elección para reforzar alianzas; la propiedad y los compromisos privados por encima de los colectivos y, por último, el respeto de los miembros de la comunidad por los preceptos de la iglesia como base de la organización y la concordancia social.

Migración y mujeres

En este apartado se aborda de manera general la cronología sobre los estudios de las mujeres en México, además de mencionarse investigaciones que estudian la migración femenina; por último se detalla investigaciones desarrolladas en la región, en torno a mujeres y migración y a estudios de las mujeres.

Los estudios de género y migración femenina en México surgen en el periodo entre los años setenta y mediados de los ochenta. La consolidación se registra en los ochenta y durante el primer lustro de los noventa, tiempos donde proliferan las investigaciones empíricas, según detalla Ariza.29 En los inicios se criticaba que las investigaciones solo mostraban retratos de mujeres, por lo que se tenían aproximaciones sesgadas (Hondagneu-Sotelo),30 así que, entonces, se valoró la renovación del campo temático, y emergió una segunda fase, que se caracterizó por un intercambio de vocablos, entre los términos de mujeres y migración por los de género y migración. Estas últimas investigaciones comprendían orientaciones más generales, que involucraban temáticas de las ciencias sociales donde aparecían agencia social, estudios de familia, unidad doméstica, parentalidad, subjetividad, etnicidad y representación social, entre otros. Los análisis mostraban conflictos y negociaciones que se presentaban en torno a los roles de género desde las miradas feministas, buscando evidencias de los sistemas patriarcales y de la dominación masculina, donde se resaltan metodologías basadas en entrevistas y en la etnografía, debido a que en investigaciones de otro tipo, por ejemplo, estudios cuantitativos, donde se empleaba la encuesta, no se podrían obtener. La tercera fase de estos estudios, que se vive actualmente, deja ver el género como un elemento constitutivo de la migración, tratando de comprender mejor las maneras en que el género articula muchas de las prácticas, creencias e instituciones de los migrantes. Otra tendencia es la incorporación de mujeres y varones a organizaciones comunitarias de apoyo a transmigrantes, superando fronteras que pretenden elevar su estatus de género, así como los clubes sociales y cívicos de ayuda y apoyo a sus comunidades del país de origen, con lo que se deja ver ese transnacionalismo donde la gente se mantiene en contacto con su comunidad y las instituciones, evitando procesos lineales y unidireccionales al continuar teniendo conexiones y contactos con su país de origen. La comunidad trasnacional31 representa los campos sociales densos que se construyen y apoyan en el mantenimiento de las personas transmigrantes, a través del tiempo y el espacio en los circuitos migratorios transnacionales. Este tipo de comunidades está multisituado, en Estados-nación diferentes, representan comunidades de parentesco ficticio y real, de relaciones y redes y capital social, y representan una comunidad de historia compartida, donde se enfatiza la interacción entre prácticas y estructuras sociales.

Más adelante Hondagneu-Sotelo32 detallaba que en la segunda etapa de investigación de los temas de género y migración se abordan posturas sobre cómo se sienten las mujeres y varones al quedarse en Estados Unidos; desde el género se identifica la posición social de las mujeres y los varones en el ámbito público y privado, lo que da como resultado que no solo en lo doméstico el género es determinante en familias y hogares, sino también en las instituciones y los procesos.

El abordaje de temas que vinculan al género con la migración ha sido analizado desde las perspectivas antropológica, económica, sociológica y por el enfoque sociodemográfico de los roles familiares, con temas como remesas (Lozano y Olivera),33 empoderamiento femenino, subjetividad y afectividad y las características de la migración, respectivamente. Ariza34 señalaba que, en la fase de consolidación de la trayectoria de los estudios de género y migración en México, se ubican los estudios de las mujeres que se quedan, y el impacto que genera en ellas esta condición. Los estudios de las mujeres que no se trasladan según Ariza,35 han profundizado en temas de consecuencias materiales y afectivas, en la negociación con los cónyuges y parientes y en los análisis de las modificaciones o cambios de los roles familiares. De igual manera, el trabajo de Mummert36 confrontaba el rol de las esposas que se quedan en contraste con los roles de las mujeres migrantes.

Los estudios sobre la migración femenina detallaban que es necesario entender su complejidad con una visión de conjunto de la situación de las mujeres implicadas, analizando los factores socioculturales, económicos (causas de la pauta migratoria), legales (mujeres solas, vulnerables y dependientes) y la influencia de las características personales, como edad, estado civil e hijos e hijas a cargo; además, la etapa del ciclo vital se considera un modelo para analizar la migración en torno al matrimonio y la familia, como motor o freno, y la posición de las otras mujeres en torno a la decisión.37 Por otro lado, esta migración genera fisuras en torno al lugar tradicional de esposa y madre en contraposición del marido receptor de remesa femenina.38

La caracterización de la migración femenina se involucra, según Gregorio,39 en rupturas matrimoniales, embarazos prematrimoniales y viudedad; así como suele no considerarse como emigración laboral por responder a una extensión de sus funciones dentro del ámbito reproductivo. Parella40 establecía que la migración femenina ya no incluye preferentemente a mujeres solteras, sino se construye como estrategia familiar de supervivencia. Herrera,41 por su parte detalla que las mujeres son actoras económicas importantes, el caso de las abuelas y hermanas que se quedan a cargo del cuidado y las labores del hogar. Además de los temores de las esposas por la irregularidad del envío de remesas y el hecho de cargar solas con la responsabilidad del bienestar de los hijos e hijas y, como las mujeres son el centro de cuidado. La salida de la madre trastoca la vida cotidiana de jóvenes y la reorganización familiar.

Goldring42 rescata la comunidad trasnacional y la importancia del parentesco como mecanismo para construirlo, reproducirlo y mantenerlo (importancia continua de la localidad de origen para los miembros del circuito migratorio, que contribuye a su longevidad). Es un proceso contingente, no se produce en todos los circuitos migratorios, ni de la misma manera. En su estudio sobre Las Ánimas, detalla que la gente vuelve por los lazos de parentesco, genera nuevos y los renueva, además de poseer propiedades, ganado y recursos. Las mujeres que emigran lo hacen acompañadas de hermanos, hermanas, padres o maridos. Si emigran solteras, la mayoría se casa con hombres de fuera de la comunidad. Las que se quedan llevan la administración de la casa, trabajan la tierra, administran las remesas, tratan con parientes y hacen bordados para vender. Las mujeres y los hombres tienen diferentes significados asociados a los campos sociales trasnacionales: las mujeres mexicanas y dominicanas presentan mayor probabilidad de querer quedarse en Estados Unidos que los varones, debido a que les gustan los cambios en las relaciones de género que se vinculan a este país y se encuentran motivadas para extender las redes sociales de ese lado de la frontera.

Algunas investigaciones sobre las mujeres de la región y la migración, manifiestan las características generales de esta zona.

Arias,43 en su estudio más reciente sobre la región, detallaba que la migración femenina de México hacia Estados Unidos se incrementó desde la década de 1990, y Jalisco fue uno de los estados donde más migrantes legalizaron su situación, convirtiéndose en residentes y posteriormente en ciudadanos. También señalaba que está legalización catapultó la migración femenina. Las mujeres se insertaban en distintos mercados de trabajo: cuidando infantes, en servicio doméstico, obreras, jornaleras, empleadas de comercios y servicios. Y en el año 2005 las migrantes, legales o indocumentadas, regresaban cada año a sus ciudades de origen, trasladando bienes para sus hogares, a los cuales soñaban regresar. Arias detallaba un cambio en el patrón migratorio que ha afectado dinámica, recursos, ingresos, actividades que habían prosperado en el ir y venir de las personas migrantes: la imposibilidad de cruzar la frontera hacia Estados Unidos ha reducido las visitas anuales de personas indocumentadas. Las migrantes continúan enviando dinero a sus hermanos y hermanas para contribuir a la manutención de los padres, hasta la muerte. El compromiso familiar y laboral de los que tienen sus documentos en regla les ha permitido retornan unos días al año, solos y en avión.

Arias destaca a las mujeres que se quedan en la región, como madres, esposas e hijas que se las arreglaron para aprovechar el tiempo que les otorgaba la ausencia masculina y podrían hacer lo que creían necesario para apoyar el proyecto migratorio, haciendo lo posible para obtener ingresos: criar animales, vender puercos, gallinas, huevos, producir lácteos o coser, por lo que ellos no se ponían autoritarios. Con lo que ellas ganaban mantenían el hogar y ahorraban las remesas, aceleraban la construcción de la casa y compraban lo necesario. Se sentían orgullosas de su contribución, que permitía cumplir los objetivos en menos tiempo y acelerar el retorno de sus maridos a sus hogares, donde ellas los esperaban. Las crisis han afectado ese retorno y sus trayectorias femeninas; no obstante, cuando el negocio en México había resultado próspero los maridos se hacían cargo de estos. Las mujeres que se van legalmente tienen tres escenarios: la reunificación familiar, porque sus familiares realizaron las gestiones para que se fueran; las que entraron en matrimonio con migrante residente o naturalizado y las madres ancianas que se van con sus hijos o hijas porque allá las van a cuidar. De igual manera varias mujeres adultas o ancianas de la región viajan con frecuencia o pasan sus últimos años en el otro lado: van de casa en casa, cuidan y festejan a nietos y nietas y bisnietos y bisnietas, extrañando a su tierra y entendiendo que las cosas han cambiado.

Por otro lado, retomando algunos antecedentes sobre los estudios de las mujeres de esta zona, la investigación realizada sobre la perspectiva de género en la que se detallan las relaciones de mujeres y hombres de la región, que llevó a cabo Palomar,44 rescata la apertura de las mujeres a la vida productiva, acompañada de una apertura similar en los aspectos familiares, sociales y culturales; Palomar señala que el empleo femenino ha dado una independencia económica a las mujeres trabajadoras y una mejoría en la economía familiar, pero también se le ha atribuido prejuicios y un cúmulo de conflictos y tensiones; es decir, no parece acompañarse de un proceso similar en los aspectos familiares, sociales y culturales. Las mujeres de la región alteña se han integrado a las actividades tradicionales agroganaderas, agroindustriales y comerciales, así como también a las maquiladoras de mano de obra femenina. La autoridad en el seno de la familia de Los Altos corresponde a las mujeres, la distinción entre quien aporta los recursos económicos y quien detenta la autoridad suelen ser sinónimos en diversos contextos, y no así en la comunidad alteña, donde el hombre aporta los recursos para sostener la familia, lo cual no supone que tiene la capacidad de decisión en este ámbito. La autora enfatiza que la dicotomía: doméstico-naturaleza-femenino/público-cultura-masculino ha ido poco a poco perdiendo vigencia y que, al contrario, en Los Altos, las mujeres suelen ser activas, trabajadoras, resueltas, decididas y capaces de tomar decisiones importantes. Sin embargo, el trabajo de Palomar señala que las pantallas discursivas que se construyen en relación con el orden de género en esta región parecen cubrir esta realidad y presenta una exterioridad nítida respecto de los mundos separados, tanto de las mujeres como de los hombres, pero con suficientes ambigüedades, contradicciones, chistes y otras señales que permiten advertir otros circuitos discursivos donde aparece otro orden de cosas: un orden en el que las mujeres se distancian de ese estereotipo tradicional y asumen papeles mucho más activos y participativos de lo que suele decirse. Las mujeres alteñas no corresponden al estereotipo de género de pasividad y sometimiento a voluntades ajenas, son personas trabajadoras, emprendedoras y decididas, capaces de realizar labores sociales por la comunidad o trabajar por las ciencias. A su vez, comparten la responsabilidad de la doble jornada laboral, porque las labores de casa siempre son su responsabilidad y, desde luego, su orgullo. La historia de la región da cuenta de mujeres que han enfrentado situaciones en las que, sea por los intensos movimientos migratorios en la región, sea por coyunturas políticas (como la reforma agraria y la cristiada), han llevado la carga del cuidado de las tierras, el ganado, la supervivencia de ancianos, de infantes y de ellas mismas. Estas situaciones han autodeterminado y autoafirmado en su definición, que podría ser muy distinta a la que se hace referencia. La autora resalta el estudio de las mujeres de la región a través de los certámenes de belleza, como una feminidad comunitaria realizada, con el fin de que la sociedad selle el pacto de mantener a cada sexo en su sitio; no obstante, representa contenidos siempre negociados y subordinados al contexto local.

Impacto de la migración en la economía de las mujeres

La migración suele ser una decisión de tipo económico; no obstante, reproduce el regionalismo mexicano histórico en su distribución desigual de oportunidades y desarrollo.45 La comunidad trasnacional es sostenida y construida por el gasto del salario de la persona migrante, que gasta en bienes globales para equiparse a sí mismos, sus familias y hogares, otorgando bienestar material; son asalariadas y asalariados trasnacionales por el lugar donde se dan sus consumos.46

Así, el estudio del impacto de la migración de las mujeres implica consideraciones familiares y alteridades masculinas y femeninas sobre la administración de recursos económicos y de la proveeduría de ingresos. Ariza47 muestra la vinculación de género entre hombres y mujeres respecto de la migración, y señala que en la economía y en las ciencias políticas la hegemonía masculina se presenta de manera más clara y se argumenta en la idea de Bourdieu, donde manifiesta que la economía de los bienes simbólicos atribuye a los varones el monopolio de todas las actividades oficiales, debido a que los hombres concentraban el honor, el reconocimiento y el capital económico. La conyugalidad a distancia se ha traducido para las esposas no migrantes en una participación en la economía de los bienes simbólicos, al representarles un aumento en sus cargas de trabajo orientado a la producción de honor y prestigio que abona a favor de los maridos ausentes, reconocidos como cabezas de familia; son trabajos invisibilizados porque siempre se les ha atribuido a los varones el carácter de ser los que participan en la esfera de lo público y por concentrar el capital económico (D´Aubeterré).48 Los perfiles económicos de las mujeres en la migración y las relaciones de género aparecen en confrontación con la caracterización de la inserción laboral de mujeres en condiciones no migrantes. La familia es la iniciadora de la cadena migratoria y se manejan presupuestos familiares: cancelando la deuda y ahorrando rápido para concretar la reagrupación familiar.49 La salida del padre del hogar, las condiciones estructurales y las decisiones familiares pueden tornarse inciertas ante las expectativas iniciales, incluso del control del dinero recibido por parte de las esposas y de su sexualidad.50 El consumo en torno a la migración se modifica, el comprar y el gastar, incluso otorga medios alternativos para adquirir bienes, incluso algunos que su procedencia sería el Estado-nación. Se gasta con más costumbres conforme a los Estados Unidos. El espacio social mexicano se considera el sitio para descanso, vacaciones y criar a los hijos e hijas, y el estadounidense es el sitio del trabajo. Las personas migrantes envían por giro postal o por correo sus remesas, y cuando van a su ciudad de origen traen sus ahorros. Se gastan, ganan, ahorran y envían dólares para fines individuales, familiares y colectivos; el gasto representa gasto diario, recurrente y bienes de consumo; en ocasiones se invierte en dólares para mejorar casas o comprar, adquirir tierras, ganado, cultivos.51 Las mujeres en torno a la migración participan de la administración de estos bienes trasnacionales, dólares, remesas y recursos, tratan, pactan, invierten, contribuyen, acrecientan y gastan estos recursos en la ciudad de origen.

Familia transnacional y rol femenino

El proceso trasnacional ha sido definido por varias personas estudiosas de la migración. Shiller, Bash y Blanc-Szanton52 lo conceptualizan como un nuevo modo de vida, donde los inmigrantes construyen socialmente sus objetivos que conectan y viven a través de las fronteras y mantienen sus lazos con el hogar, aunque sus países de origen y asentamiento estén distanciados; entonces, las personas inmigrantes son transmigrantes, por las relaciones de todo tipo que desarrollan y mantienen abarcando fronteras. Cerda detalla que se refiere a múltiples interacciones y vínculos que conectan personas e instituciones más allá de las fronteras Estados-nación. Landolt53 lo considera como el conjunto de redes entrelazadas de relaciones sociales que generan intercambio y transformación de ideas, prácticas y recursos. Gregorio54 señala que la transnacionalidad puede reproducir o cambiar las relaciones entre géneros. Goldring,55 por su parte, considera la globalización de prácticas económicas, sociales, de las instituciones y organizaciones.

En el abordaje de las familias trasnacionales, el rol femenino ha presentado diversas situaciones, donde las mujeres han desempeñado papeles activos y pasivos. Los estudios sobre heterogeneidad y singularidad femenina contra los estudios masculinos de carácter homogéneo (Ariza;56 Zapata y Suárez)57 y los patrones de migración detallan una disminución de la migración temporal o circular y un aumento de la migración permanente, así como la baja presencia de migrantes recientes en los hogares receptores, y ponen de manifiesto los fuertes lazos y vínculos sociales y económicos de la población mexicana -de las que se quedan- con sus familiares en el exterior. Sobre el caso de las familias se ha integrado una nueva era de migración y una conformación de una forma de familia denominada transnacional. Sassone, Cortes, Bertone et al.58 señalan que las migraciones internacionales se ubican en una conformación de contextos transnacionales, donde se da lugar a nuevos comportamientos migratorios, de ciudades de origen y destino, y quedan vinculaciones correlacionadas por los intercambios que se generan de diversas escalas y dimensiones, donde lo local se relaciona con lo global. En este entorno trasnacional se circunscriben las familias trasnacionales como familias multi-sited, multilocales, cuyos miembros están separados físicamente y unidos emocionalmente (comunicándose e intercambiando fotografías, llamadas, correos, regalos y experiencias).59 Estas familias son capaces de crear vínculos para permitir que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde una dimensión colectiva a pesar de la distancia física;60 es decir, articula simultáneamente a los que se van y a la comunidad de origen y destino, trastocando la presencia física por presencias imaginadas, intercambios simbólicos y formas de poder intrafamiliar, para llevar a cabo decisiones conjuntas, moldeadas por ideologías de género que a su vez moldean la vida de mujeres y hombres, de aquí y del otro lado del itinerario migratorio.61

Asimismo, Mummert62 define la familia transnacional como un grupo de parientes que organiza sus labores productivas y reproductivas a través de una o más fronteras político-administrativas internacionales y frente a dos o más Estados-nación. Ello implica la separación de padres, madres, hijos y abuelos durante periodos más o menos prolongados. Las vidas de los miembros se desarrollan dentro de los constreñimientos que la plurilocalización les depara, pero también ante las múltiples oportunidades que les abre. Esas vidas son partícipes de distintas etapas conforme transcurre el tiempo. Por su parte, Sassone et al.63 señalaban que las familias se desplazan en esquemas de “migraciones por etapas” y según las etapas del ciclo de vida familiar; estos procesos son fomentados por las redes sociales familiares y de origen. Johnson-Hanks (citado por Mummert)64 señalaba que la mayoría de los eventos vitales -tales como matrimonio, maternidad y migración- son más bien negociables y disputados, llenos de incertidumbre, innovación y ambivalencia. Así también se presenta la conyugalidad a distancia, suponiendo la no corresidencia, las negociaciones entre esposos sobre la toma de decisiones, fidelidad, mantención de bienes y prestigio;65 no obstante, existirán familias que, a pesar de que la migración trastoca sus prácticas cotidianas, no rompen con sus patrones hegemónicos.66

Metodología

La orientación metodológica para el acercamiento a las experiencias vividas por las abuelas a través de la fenomenología permitió la utilización de una estrategia cualitativa. Una persona nunca es solamente la representación de un individuo. Ferrarotti67 la denomina un universo singular, debido a que existen mediaciones por las cuales una persona en específico totaliza una sociedad y un sistema social, a la vez que se proyecta hacia un individuo. Como perspectiva de análisis única, la historia de vida profundiza en el mundo de las representaciones, subjetividades, experiencias compartidas y valores constituyendo el hilo conductor y el objeto privilegiado de las ciencias sociales. La persona exterioriza y sintetiza lo social, lo estructural y las múltiples mediaciones. A su vez, los sujetos de vida cotidiana representan indagaciones de individuos que sintetizan sus experiencias horizontales (contexto social inmediato) y verticalmente (secuencia cronológica de espacios de mediación: familias, organizaciones, etcétera).68 La confiabilidad ha sido resuelta por la contrastación entre datos, por repetición o por confirmación de nuevos datos. Las participantes se eligieron en cuanto a criterio y conveniencia. Se utilizaron las técnicas de conversación, informes orales de las propias personas investigadas y las entrevistas en profundidad, que guiaron la reconstrucción de las trayectorias intergeneracionales de las familias. Los criterios que se trazaron fueron los siguientes: ser abuela, mujer con residencia actual en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y que en algún tiempo de su vida hubiera permanecido en Tepatitlán mientras sus familiares migraban hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Sassone, Cortes, Bertone et al.69 señalan que la experiencia subjetiva es fuente de conocimientos y tiene posibilidad de objetivarse. Partiendo de la sociodemografía, el análisis longitudinal o diacrónico se refiere a un seguimiento de eventos en un largo plazo retrospectivo, y eventualmente prospectivo, con el objetivo de reconstruir, a partir del presente, las trayectorias vitales de individuos y grupos familiares en el pasado, generalmente extrapolando la trayectoria a partir de eventos ocurridos en una fecha específica y acomodados en estricta cronología: nacimiento, matrimonio, migración, fallecimiento (Mummert).70 Las abuelas integran las particularidades de las cuatro generaciones de las que han formado parte, y ubican las características de las migraciones de sus familiares: padres, madres, hermanos, hermanas, esposos, hijos, hijas, nietos y nietas que han migrado por primera vez, han regresado, nacido o se han establecido en los Estados Unidos de Norteamérica.

Las trayectorias vitales de las abuelas

El estudio de los trayectos de vida de cinco mujeres que habitan en la región histórica mexicana (clasificada como “de origen”) refleja sus procesos de movilidad, coinciden con los cambios en los ciclos vitales por los que han atravesado las familias en sus cursos de vida y detallan el impacto de la migración en cada una de estas etapas. Hoy en día se mencionan nuevos contornos para la movilidad internacional (Sassone y Cortés).71 La experiencia de las abuelas en torno a la migración en sus familias trasnacionales se ha analizado conforme al eje de sus trayectos de vida, vinculados a los de su entorno familiar, por lo que a continuación se despliegan las experiencias y el impacto de la migración vividos desde su familia de origen hasta su familia extensa, a través de las etapas que experimentaron: juventud-noviazgo, adultez-matrimonio-familia nuclear y adultez-vejez.

La investigación cualitativa permitió el acercamiento a las cinco abuelas a través de la realización de entrevistas donde ellas narraron los relatos de sus vidas. El acercamiento se realizó en el invierno de los años 2015-2016. Las mujeres en ese tiempo radicaban en Tepatitlán, la ciudad de origen de su familia. A lo largo de la presentación de sus trayectorias vitales se verán involucradas las trayectorias de sus familias, que se presentan de acuerdo con sus características en un entorno de migración trasnacional.

De modo general, las abuelas presentan estas características: dos de ellas aún viven con sus maridos en corresidencia, y tres manifestaron que sus esposos han fallecido, por lo que están viudas, es así entonces que durante la última etapa de matrimonio las cinco abuelas compartieron corresidencia con sus esposos en la población de origen, Tepatitlán. Cuatro de las abuelas tienen hijas e hijos que radican con familias que conformaron en Estados Unidos. Es decir, no obstante que las abuelas permanecían con sus parejas en su lugar de origen, sus descendientes radican en el país, dejando ver esta característica de ser familias trasnacionales. Así también la abuela que no tenía hijos o hijas en Estados Unidos tenía a su gemelo viviendo allá, el cual formó su familia, además de otra hija de su hermana y otros parientes cercanos. Además de que todas ellas tienen hijos e hijas casados y casadas o que tuvieron parejas, entonces algunas abuelas ya tienen nietos y nietas y bisnietos y bisnietas y algunos de ellos o ellas tienen residencia, ciudadanía o están en trámite.

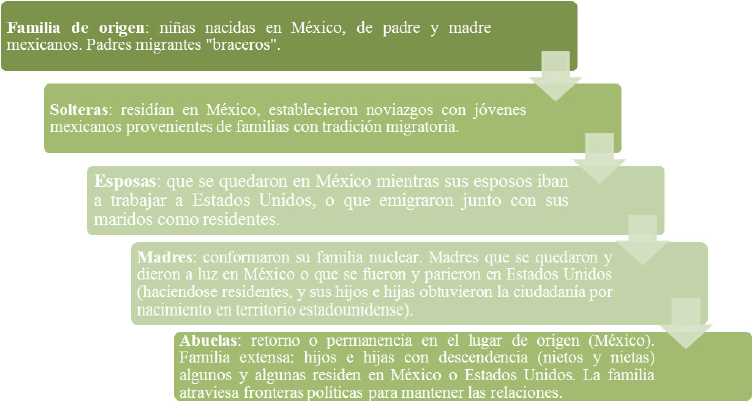

Por otra parte, la familia de origen, las características de su juventud, las peculiaridades de cada etapa de las mujeres, como en su soltería y matrimonio: como esposas, madres y abuelas; dan cuenta de mujeres que nacieron y que han residido en México, que se casaron con mexicanos y que han tenido diversos flujos trasnacionales, conforme a sus etapas y su apreciación en la Figura 1.

Familia de origen y etapas de las mujeres

Algunas abuelas relatan que en su juventud su padre emigró a los Estados Unidos de América por motivos de trabajo:

Yo estaba soltera cuando mi papá estuvo allá (Los Ángeles, California). Fueron como unas tres veces. Su estancia duraba meses, ni siquiera un año completo y luego se venía y se volvía a ir. Fueron a trabajar él y mis dos hermanos mayores y de ahí pagaron la casa, fueron no más como tres años, porque no fue mucho tiempo, terminó de pagar la casa y ya no regresó a Estados Unidos (Abuela 2, invierno 2015-2016).

La juventud y el noviazgo a distancia

Dos situaciones fueron las más recurrentes en las cinco mujeres: por un lado, el ocuparse en un trabajo asalariado estando soltera y abandonarlo para desempeñar la labor doméstica al casarse; por otro, desempeñar un trabajo doméstico siendo soltera y mantenerlo en el matrimonio.

De soltera, yo trabajé diez años en un banco, antes de casarme. Me case a los veintiséis años, ya no muy chica. Mi esposo tenía ocho años viviendo en Estados Unidos, vino a México de vacaciones y nos conocimos, él me pidió que fuera su novia, la relación duró año y medio, nos comunicábamos por cartas y teléfono (llamaba una vez al mes y me enviaba dos cartas por semana), “noviábamos por carta, eran dos cartas por semana muy cumplidas, él me enviaba dos y yo dos”. Él quería que nos casáramos y yo le dije que necesitaba verlo más, así que nos vimos un mes muy seguido aquí, y nos decidimos y luego él ya se fue (Abuela 1, invierno 2015-2016).

Pues de soltera yo le ayudaba a mi papá, tenía carnicería y yo le ayudaba ahí a vender. Y trabajaba en la casa, le ayudaba a mis papás y aquí también de recién casada; pues no alcanzaba a trabajar, pues yo me dedicaba a la casa y tuve muchos niños seguidos (Abuela 2, invierno 2015-2016).

En los dos años de noviazgo él iba y venía. Duraba seis meses aquí y seis meses allá y nos escribíamos. Nos comunicábamos por correo, por carta, pues cada quince días porque el correo tardaba mucho (Abuela 5, invierno 2015-2016).

Los noviazgos de las abuelas tuvieron una duración máxima de dos años, y la mayoría comenzó con su relación a los dieciocho años; sus parejas tenían un estatus migratorio que les aseguraba su tipo de estancia en el país vecino, como se detalla en la Tabla 1, sobre las características de sus noviazgos.

Tabla 1 Características de los noviazgos de las abuelas72

| Noviazgo | Abuela 1 | Abuela 2 | Abuela 3 | Abuela 4 | Abuela 5 |

| Edad (años) al momento de comenzar la relación |

24 | 14 | 15 | 17 | 18 |

| Duración de la relación | 18 meses | 18 meses | 2 años | 18 meses | 2 años |

| Novio migrante previo a la relación |

Sí | Sí | No | No | Sí |

| Novio migrante durante el noviazgo |

Sí | Sí | No | No | Sí |

| Edad del primer viaje del novio |

18 años | 18 años | 18 años | 20 años | 18 años |

| Estatus migratorio del novio |

Residencia | Permiso temporal de trabajo H2a* y H2b** |

Residencia | Permiso temporal de trabajo |

Permiso temporal de trabajo: H2a* |

Fuente: Elaboración propia con datos recabados de la investigación.

La adultez, el matrimonio y la familia nuclear de las abuelas

Tras terminar la etapa de noviazgo, y al llegar a formalizar sus relaciones a través del matrimonio, continuaron persistiendo los traslados y las comunicaciones de manera trasnacional, presentándose así los flujos migratorios matrimoniales. Los circuitos migratorios transnacionales evidencian una circulación de bienes, personas e información a través de distintos lugares en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos,73 por lo que los flujos están conformados por las familias trasnacionales, a través de la conyugalidad a distancia, la no corresidencia, las negociaciones entre marido y mujer, la toma de decisiones, la fidelidad y la mantención de los bienes, que en ocasiones no trastoca los patrones tradicionales.74

Por el hecho de haber mantenido un noviazgo a la distancia, se identificó que, al momento de casarse, la partida al extranjero por parte del esposo no fue causa de grandes cambios en el funcionamiento de la pareja, puesto que se ponían de relieve las necesidades económicas, y también se valoraba la opción de emigrar juntos.

A los diecisiete años me case, y allá se fue mi esposo a trabajar y… hay que seguirlo a donde se va. Allá estaban sus papás y sus hermanos, y pues también nos fuimos nosotros. Aquí nos hicimos novios y nos casamos, aquí vivíamos los dos, aunque él papá de él ya se había llevado poco a poco a sus hermanos (Abuela 3, invierno 2015-2016).

El primer integrante de mi familia que se fue a Estados Unidos fue mi esposo, se fue desde que nos casamos, nos casamos en febrero de 1965, él tenía veintiún años y yo dieciocho. En marzo se fue a trabajar. Él ya se había ido antes a trabajar allá, él vivía aquí en Tepa pero se iba una temporada allá y otra temporada aquí. Cuando nos casamos yo ya sabía que él iba a estar yendo y viniendo. Él trabajaba en el campo, en el tomate. Antes de casarnos había trabajado como tres años allá (Abuela 5, invierno 2015-2016).

Aquí teníamos el rancho que me había dejado mi papá, y mi esposo lo empezó a trabajar, puso puercos, y trabajaba. Pero aquí, se puso mal el negocio y fue cuando se quiso ir, vendió todo, y nos llevamos a nuestras hijas. (Abuela 1, invierno 2015-2016)

Los motivos de retorno al lugar de origen

Para algunas de las abuelas, los motivos de retorno al país fueron de tipo económico, por la esperanza de emprender algún negocio en México por cuenta propia, en el entendido que deseaban dejar de trabajar en empresas cuya propiedad era de otras personas. Así también ellas destacaban que sus intenciones perseguían el deseo de permanecer como matrimonio unido a su familia nuclear.

Mi esposo de casado fue como cuatro o cinco veces, pero así de meses y se regresaba. Cuando estaba aquí trabajaba en una pasturera, luego compro una troca de volteo y llevaba materiales para la autopista a Lagos de Moreno… Él se iba porque pues, había esa oportunidad de que los contrataban y pues para ganar un poquito más dinero de allá, él si se quería seguir yendo pero ya no han dado permisos, y por su edad ya no… Y yo aquí de recién casada pues yo me dedicaba aquí, tuve muchos niños seguidos, tenía que atenderlos y no había dinero para pagar quien me los cuidara (Abuela 2, invierno 2015-2016).

Por otro lado, en los estudios sobre los usos de las remesas, independientemente de si se envíen a terceros o sean utilizadas por las mismas personas que las generaron, se da cuenta de que en su mayoría se gastan en consumo; es decir, se relacionan con los bienes domésticos. Por tanto, no se utilizan para la inversión productiva. Guarnizo75 y Bazán y Saraví76 documentaron que el 78% de los hogares receptores de remesas lo utilizan para gastos corrientes y para cubrir necesidades inmediatas de consumo; el resto se ahorra o se invierte en negocios o propiedades. Las circunstancias personales, familiares y culturales, así como los contextos estructurales, generan entornos para la toma de decisiones de la inversión. Los migrantes, en su mayoría varones, que invierten con un negocio en el terruño tienen la idea de que a su regreso no dependerán de algún salario y así proveerán a sus familias de un ingreso que reemplace a las remesas, aunque se resalte el poco espíritu emprendedor.

El tipo de trabajo desempeñado por el esposo (en el sector industrial, de los servicios o el agrícola) y los roles económicos de las mujeres y de los varones durante el matrimonio variaban según fueran desarrollados en Estados Unidos o en México. Para conocer con detalle sus características en comparación, se revisa la Tabla 2.

Duramos tres años en Estados Unidos, hasta que él vio que ya no le ajustaba tanto el dinero y porque yo realmente yo no trabajaba, él prefería que mejor yo me quedara a cuidar a mis niños, a atenderlos, yo allá nunca trabajé (...). La última vez veníamos y traíamos los dos niños, se nos enfermaron aquí, entonces veníamos también en carro, y ya más bien él entonces se regresó solo a Estados Unidos. Después de dos meses me dice: “Ya no quiero estar solo, me voy con mi familia”. Mi marido me dijo: “No te regreses porque yo ya me voy a ir, acá ya no hacemos dinero”, ya vio que ya con dos niños ya no se podía hacer dinero allá. No, realmente y con el sueldo nada más de él, era imposible, entonces nos venimos, y a trabajar, y entonces ya aquí si empezamos a trabajar los dos. Entonces se regresó a México con su dinerito que traía ahorrado, él había comprado un lote que tenía aquí, la casa, y ya nos quedamos aquí. Al regreso emprendimos el negocio, él empezó en la granja, con cinco mil aves, y yo empecé mi taller de colchas (Abuela 1, invierno 2015-2016).

Mi marido decidió quedarse en México porque yo empecé a tener más trabajo y yo le dije: -Ya no puedo sola-. Y ya empezamos a trabajarlo (el negocio) entre los dos, pues lo hice para que él se quedara entonces ya poner más en forma el negocio. El local era mío, heredado, pero la inversión era de él, de lo que me mandaba de su trabajo de allá (Abuela 5, invierno 2015-2016).

Tabla 2 Descripción de las características de la adultez-matrimonio de las abuelas

| Matrimonio | Abuela 1 | Abuela 2 | Abuela 3 | Abuela 4 | Abuela 5 |

| Edad (años) al momento de contraer matrimonio |

26 | 15 | 17 | 18 | 18 |

| Esposo migrante | Sí | Sí | Sí | Por viajes | Sí |

| Migración junto con el esposo |

Sí | Nunca | Sí | Nunca | Nunca |

| Tipo de trabajo del esposo en Estados Unidos |

Doble empleo: permanente en fábrica de muebles y en tienda departamental |

Temporal, en la siembra del campo |

Permanente empleado en restaurant y en Fábrica de vidrio |

Chofer de viajes desde México |

Temporal, en siembra de tomate |

| Envío de remesas por parte del esposo |

Sí | Sí | No | Sí | Sí |

| Tipo de trabajo de las abuelas |

Cuidar a los hijos e hijas en casa. Dueña de un taller de costura |

Cuidar a los hijos e hijas en casa. Dueña de un comercio de abarrotes |

Atender a sus hijas. Cajera en una tienda departamental. Empleada en una fábrica de libros |

Cuidar a las hijas. Costura, poemas y en ocasiones vendía ropa americana |

Ama de casa con su suegra y cuidado de hijos e hijas. Dueña de comercio textil |

| Tipo de trabajo del esposo al regreso |

Dueño de granja |

Chofer de carga. Dueño de tienda |

Pensionado | Chofer de autobuses de pasajeros |

Dueño de tienda de ropa |

Fuente: Elaboración propia con datos recabados de la investigación.

En la Tabla 2 se describen las características de cada una de las abuelas en su etapa de adultez, ya en el matrimonio y a la par de sus esposos, todas ellas con esposo migrante, algunas migraron en algún período junto con ellos y otras dos nunca lo hicieron con su pareja; no obstante, de abuelas realizan viajes constantemente con sus hijos o hijas o con hermanos o hermanas. Cuatro de las abuelas tuvieron un empleo remunerado en el mercado de trabajo, generando ingresos; tres establecieron su propio negocio y una más se empleó en empresas, todas se encargaban totalmente del trabajo reproductivo y de cuidado del hogar, una de ellas en ocasiones obtenía ingresos vendiendo poemas que le pedían, o cosía para distraerse.

Los roles de las abuelas en la adultez y en la vejez

Los relatos de las abuelas permiten identificar las labores que realizaban como forma de participar económicamente, no solo administrando los recursos monetarios, sino también generando ingresos para sus familias. Una abuela tenía su propio taller de costura, otras dos poseían sus propios negocios: una tenía una tienda de comestibles y la otra una tienda de colchas. Se hacían cargo de sus negocios y al mismo tiempo cumplían con el rol femenino tradicional dentro del matrimonio, que implicaba: cuidado de los hijos, administración de bienes y quehaceres domésticos (Macías).77 En esta etapa la conyugalidad se mantenía a pesar de la distancia, con las obligaciones que implica, sobre todo hacia las mujeres. Y el hombre ejercía una paternidad semipresencial: proveía económicamente a la familia desde la distancia y mantenía el reconocimiento como figura de autoridad. Así, las negociaciones entre esposos para la toma de decisiones (mediadas por el teléfono, el correo y las propias remesas que enviaban o dejaban en el banco) se mantenían vigentes y eran continuas.

Pues aquí, sacar la casa adelante, trabajar. Yo tenía una tiendita de abarrotes. La tuve veintitrés años, cuando mi esposo se iba pues yo me quedaba a atender los hijos, la tienda, la casa y todo. Al principio él no quería que tuviera la tienda. Me decía: -No, no. Es mucho trabajo, yo ando fuera. Y tú aquí con los niños, la casa y la tienda. Y yo le decía: Sí, yo quiero trabajar para enseñar a mis hijos y bueno, pues lo convencí (Abuela 2, invierno 2015-2016).

Acá si, en la mañana arreglaba a mis niños, los llevaba al colegio, en el día cortaba las telas, y bordaba en la noche, ya que dormía niños, ya que los bañaba, los acostaba, entonces nos poníamos a ver televisión, y aquí estaba mi máquina y yo me ponía a trabajar y así vinieron también naciendo mis hijos/as, y yo atendiéndolos (Abuela 1, invierno 2015-2016).

Tenía que atender a mis hijos y no había dinero para pagar quien me los cuidara. Entonces ya vi la oportunidad de que me pasaran esa tienda, y le rogué y le rogué a mi esposo y aceptó, y ya después vendió la troca y se quedó en la tienda, después él puso otra allá en la esquina, pues se la rentaron. Además para generar un ingreso extra hago trabajos con máquina de coser o crochet, desde soltera aprendí (Abuela 2, invierno 2015-2016).

De acuerdo con la economía feminista, las relaciones de género que manifiestan las cinco abuelas dejan ver que la sostenibilidad de la vida de la familia corría por cuenta de las mujeres. Ellas se encargaban primeramente de la atención y de los cuidados de sus descendientes, vivieran en el país destino o en el de origen, además de que algunas manifestaron que trabajaban en sus hogares con sus padres apoyando en las labores domésticas o con sus suegros. La crianza y el cuidado estaba a cargo de ellas, que velaban por el futuro de sus descendientes; no obstante la toma de decisiones sobre la educación se realizaba por mutuo acuerdo entre la pareja.

Nos fuimos recién casados, pero nos regresamos porque él tenía la idea que desde secundaria se las iba a traer (hijas) para que mejor se formarán y tuvieran sus ideas y sus raíces de México (pues si ya nos veníamos y ellas estaban más grandes ya no se hubieran querido venir), así que estuvimos cinco años continuos aquí y ya después nos regresamos otra vez los cuatro. Antes éramos residentes, ahora ya somos ciudadanos. Una hija se hizo novia y se casó allá, con uno de aquí y la otra se hizo novia aquí y se casó y vive aquí (Abuela 3, invierno 2015-2016).

En la Tabla 3 se aprecia específicamente el rol económico remunerado de las abuelas, en la esfera pública, tratando de evocar su trayecto durante su ciclo de vida. Se observa que solamente una de ellas no generó recursos económicos remunerados durante su trayectoria. El resto de ellas se desempeñó en el mercado laboral mexicano; no obstante, una tuvo varios empleos en Estados Unidos.

Tabla 3 Rol económico de las abuelas en las distintas etapas de su ciclo vital

| Etapas | Abuela 1 | Abuela 2 | Abuela 3 | Abuela 4 | Abuela 5 |

| Juventud | Trabajó en un banco durante diez años |

Trabajó en el hogar de sus padres y en el negocio familiar, una carnicería |

Ama de casa por ausencia de su mamá |

Ama de casa | Ama de casa por orfandad materna |

| Adultez Matrimonio y maternidad |

Atención y cuidado de sus hijos e hijas y su hogar. Dueña de taller de colchas |

Atención y cuidado de sus hijos e hijas y su hogar. Dueña de una tienda de abarrotes |

Atención y cuidado de sus hijas y hogar. Trabajó un poco en U.S.A como empleada |

Atención y cuidado de sus hijas y hogar |

Atención y cuidado de sus hijas y apoyo a sus suegros en hogar |

| Vejez Actividad económica reciente |

Empresaria en la industria textil y ganadera. Labores de hogar. |

Dueña de una tienda de abarrotes. Labores de hogar y cuidado de hijos e hijas |

Pensionada. Labores de hogar |

Labores de hogar |

Dueña tienda de ropa. Labores de hogar |

| Vejez Receptora actual de pensión estadounidense |

Sí | Ella no arregló, un hijo sí |

Sí | No. Pensión mexicana sí |

No arregló |

| Vejez Receptora actual de remesas |

No | Sí (irregular de su hijo) |

No | Sí (de su hija) | No |

Fuente: Elaboración propia con datos recabados de la investigación.

La familia extensa: la dinámica de las relaciones de las abuelas

A partir de los relatos de las cinco mujeres, resaltan los esfuerzos realizados por las abuelas por mantener vivos los vínculos familiares y preservar la unión familiar. Además, todas las abuelas han viajado con anterioridad y actualmente lo hacen con cierta continuidad para visitar a sus familiares radicados en Estados Unidos y continuar siendo los pivotes y enlaces familiares. En este sentido, las abuelas cumplen con una función fundamental, ya que ellas funcionan como ejes para mantener la continuidad de los lazos familiares, y son más frecuentes los viajes de los familiares que residen en México hacia los Estados Unidos de América para visitar a los que están allá. En Estados Unidos radican hoy en día hijos e hijas de cuatro abuelas, y otros en México, además de que están allá los yernos o nueras de las abuelas y sus nietos o nietas, además de que algunas cuentan con hermanos o hermanas y otros parientes cercanos en el país destino. Sin embargo, la convivencia entre las hijas y los hijos de las abuelas; es decir, como hermanos y hermanas, se ve mermada por los estatutos migratorios, ya que no todos cuentan con visa, ni realizan esfuerzos por obtenerla, y la relación se mantiene por medio de llamadas telefónicas, videollamadas y, actualmente, por mensajes. Por tanto, las familias conformadas por las cuatro primeras abuelas y sus esposos son trasnacionales, con hijos e hijas y nietos y nietas viviendo en Estados Unidos y México; la quinta abuela tiene a su hermano viviendo allá.

Voy seguido a visitar a mi hija mayor, ella tiene 58 años y yo soy la que voy, estuve cuatro veces el año pasado, ella es mucho amor, ella es muy cariñosa. Cuando mi esposo vivía también íbamos a visitarla los dos… Hace como cuatro años que vino, pero solo se quedó tres o cuatro días; si se ofrece algo viene. Tres de mis hijas no pueden ir a visitar a su hermana porque no tienen pasaporte, y no conocen a su hija y a sus hijos Mí hija ha venido cuando se ofrece: a un bautizo, primera comunión. Cuando murió su padre, pero fue lo único que viene. Y mi hija convive con sus primos, su cuñada y amigas que tiene allá. Mi hija ya no se va regresar, ella tiene allá su casa y todo, ella nunca ha trabajado, cuida a sus hijos que están enfermos y su marido trabaja (Abuela 3, invierno 2015-2016).

La fragmentación familiar y la dispersión de los espacios residenciales constituyen una de las consecuencias de los procesos de globalización y migración; no obstante, el vivir transnacional en la estructura familiar78 permite que los circuitos migratorios trasnacionales acerque esos dos campos sociales, mediante el intercambio de estos flujos. Ante esta realidad, las familias desarrollan estrategias para mantener y preservar los vínculos familiares a través de las fronteras, y esto configura lo que algunos autores y algunas autoras denominan “trabajo de parentesco”, en el cual padres y madres migrantes, con la construcción de redes familiares -especialmente femeninas- y la creación de nuevas actividades, aseguran el cuidado (físico, psicológico y emocional) de los hijos e hijas para seguir cumpliendo con la función parental aun cuando no estén presentes físicamente, así como promover la hermandad, la identificación con las raíces de la comunidad de origen, y generan diversos eventos para que acudan las y los integrantes, intercambiando experiencias, decisiones, regalos, remesas, detalles, festividades, entre otras.79

El trabajo de parentesco se refiere a:

la concepción, el mantenimiento y las celebraciones rituales a través de los lazos de parentesco dentro del grupo doméstico, incluyendo visitas, cartas, llamadas telefónicas, regalos y tarjetas recordatorias y la organización de las reuniones por vacaciones. 80

Es decir, se convierte en un mecanismo que ayuda a crear y mantener los vínculos entre los padres y madres y sus hijos o hijas, además de amortiguar los cambios que se producen a partir de la distancia física. También se han generado otras referencias asociadas y se habla de la familia transnacional extensa (sobrinos y sobrinas, tíos y tías, cuñados y cuñadas, etcétera).

Desde hace dieciséis años que se casó mi hija, entonces sí yo ya voy muy seguido. Cada vez que tengo ganas de verla si voy. Y ella también viene. Voy una o dos veces. Este año si fui dos veces, pero no más. Y ella también vendrá una vez al año. La convivencia familiar siempre es muy buena, ¿qué te digo? La relación familiar si está ligada muy fuerte, ahora lo que te decía, cuando mi esposo que éramos novios que me hablaba una vez al mes, no ahora… yo le hablo todos los días a mi hija. Nos hablamos todos los días por teléfono celular. La cosa es que mi hija no va a poder venir en Navidad, pensamos más bien, si se van mejor todos a San Antonio a pasar año nuevo y vamos toda la familia. De que nos vemos toda la familia seguido, si, es lo que más nos hemos esforzado (Abuela 1, invierno 2015-2016).

La relación entre hermanos es buena, todos conviven bien y pues sí, convivimos mucho. Yo organizo comidas y los invito a todos. Y con mi hijo que está en USA hemos ido yo y mis tres hijas y mi hijo menor a visitarlo. Yo fui y mis hijas las de aquí, las solteras todas hemos ido, gracias a Dios, ya obtuvimos la visa y ya he ido a verlo, cada año voy. Ya van cinco veces que voy. Duré casi nueve años sin verlo y apenas fui a verlo en el 2013. Él no ha venido desde que se fue porque no tiene visa, pero a pesar de ello estamos en comunicación. Con los demás hermanos solo platica por teléfono o mensajes (Abuela 2, invierno 2015-2016).

Los vínculos locales de las familias de las abuelas: beneficios económicos y pérdidas afectivas

El enraizamiento histórico-locacional del vivir transnacional se extiende o no a las primeras y subsiguientes generaciones. El vivir transnacional impacta, por una parte, en el deseo de la reproducción de la identidad del país de origen y de su ambiente social en el extranjero; y por otra, tiene que ver con el mantenimiento de relaciones y compromisos sociales, económicos y políticos en la sociedad de origen con cierta estabilidad. Se produce una valoración ambivalente sobre el fenómeno migratorio, se manifiesta la tensión entre los beneficios económicos y las pérdidas afectivas generadas por la distancia; es decir entre “la importancia del dinero” y “la importancia de los afectos”. Esta tensión de nivel microsocial, planteada en varias ocasiones por las abuelas, se relaciona con lo que desde la economía feminista se conceptualiza como la tensión entre la “sostenibilidad de la vida” y la “acumulación de capital” en las sociedades capitalistas.81

El que mi marido haya migrado y trabajado allá, nos ayudó a salir adelante aquí, con el trabajo que él hacía. Él no se veía trabajando aquí, es que aquí los sueldos son muy bajos y fue la forma en que pudimos hacer algo (Abuela 3, invierno 2015-2016).

Mi esposo y yo nunca nos fuimos a radicar allá porque a mi esposo nunca le gustó, era una tierra muy aparte, él decía que su tierra era Tepatitlán y solo llevaba sus viajes (Abuela 4, invierno 2015-2016).

Es más, de hecho tanto mi esposo como yo estamos seguros que ¡Bendito México! Estamos mejor en México, nosotros sí, preferible, eh, si decía mi esposo: Nos ha ido… trabajando muy duro si tú quieres, trabajando mucho, pero nos ha ido mejor en México que en Estados Unidos. Vemos familiares, vemos amigos, que se quedaron allá, vemos la situación de ellos y vemos la situación de nosotros pues nos ha ido mejor a nosotros en México, que en Estados Unidos. Ellos siguen de empleados. Y decimos, nos va mucho mejor a nosotros que a ellos, yo por ejemplo veo aquí mis hijos, que ya todos tienen sus casas y no porque yo realmente les haya dado yo, sino que ellos con su trabajo, con su esfuerzo las han adquirido, entonces están bien, nos ha ido mejor a nosotros, y vemos los amigos de allá, que no todos pueden tener su casa, no todos…, nos va mejor aquí en México (Abuela 1, invierno 2015-2016).

Yo no cambio mi vida de México. Ya estamos viejos, jubilados, venimos a descansar aquí. Es más cómodo, el dinero que nos dan de pensión es mejor vivir aquí que vivir allá. Se vive mucho mejor. Me siento tranquila, muy bien, aquí gozo mis nietos. Extraño mucho mi vida de allá. Y aquí es más tranquilo, es demasiada tranquilidad. Mi vida de allá era muy agitada, me levantaba temprano, me iba al gimnasio, me iba al mandando, limpiaba mi casa, llegaba él, le daba de comer, salíamos a pasear. Me siento contenta cuando estoy de regreso en Estados Unidos. Si me hubiera gustado porque pues mi vida ya estaba allá, pero también me gusta aquí, así que estoy dividida (Abuela 3, invierno 2015-2016).

Reflexiones finales

La migración, aunque es una decisión de tipo económico, causa importantes cambios sociales, en cuanto a la estructura y al funcionamiento familiar. Los distintos aspectos de impacto en la familia de las abuelas provienen de la economía familiar, al verse mejorada en detrimento de los vínculos familiares; se establecen cambios importantes en la estructura familiar; el ejercicio de la maternidad y la paternidad se ve modificado, cayendo la responsabilidad casi exclusiva de la crianza de las hijas y los hijos sobre las mujeres, debido al desplazamiento físico de los varones. Los movimientos migratorios de los padres ejercen una fuerte influencia sobre las posibilidades de migración de las hijas y los hijos, al percibirse como una “tradición familiar”, por ello así se van configurando como familias transnacionales.

Los motivos de desplazamiento de la mayoría de las mujeres mexicanas a Estados Unidos de hace cuatro a cinco décadas no era el impulso laboral, sino se relacionaba con la reunificación familiar. Las abuelas que después de casarse se quedaron, vivieron a lo largo de su vida en un ambiente donde las condiciones les permitieron combinar las actividades domésticas dictadas por los roles de género tradicionales atribuidos a la maternidad y al matrimonio, y las aparejaban con su participación laboral remunerada en otras actividades: algunas se dedicaron a realizar ocupaciones y actividades típicas de la zona, como la venta de textiles, colchas y ropa, y a ser dueñas de tiendas de comestibles (Macías,82 Arias, Sánchez y Muñoz).83

Las mujeres que en momentos de su vida permanecieron en el lugar de origen, se han convertido -en la última etapa de sus vidas- en ejes móviles del sostenimiento de los vínculos familiares, puesto que ellas trabajan y son responsables de velar directamente por el sustento económico y familiar de sus familias, mientras que los varones siguen velando por el sustento económico. Ellas asumen esfuerzos que se traducen en viajar continuamente (de una a cuatro veces por año); sus visitas reúnen a los miembros de su familia en un mismo lugar. Mantienen la comunicación de manera continua, en una época caracterizada por el flujo de la información, a partir de la innovación tecnológica constante. A las abuelas, como pilares de familia, les cuesta aceptar que los miembros de su familia se encuentran separados y les preocupa que a largo plazo se rompa ese arraigo, ese vivir en una familia trasnacional, que poco a poco se podrá ir disminuyendo, quizá quedando en el olvido cotidiano la vinculación entre su familia de México y Estados Unidos. Al menos en el seno nuclear de la familia, los esfuerzos dirigidos al mantenimiento de los vínculos se realizan por parte de ellas, que continúan con el cumplimiento de su función parental, por lo que valdría la pena preguntarse ahora, ¿qué sucederá con estas familias trasnacionales en ausencia de ellas? ¿Los lazos familiares corren el riesgo de desarticularse?

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)