INTRODUCCIÓN

La tipificación del delito de feminicidio en México tiene como antecedente la adopción, desde 1979, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem do Pará), y los tratados internacionales que establecieron un marco legal integral para abordar la violencia de género y promover los derechos de las mujeres. La Convención Belem do Pará reconoció al feminicidio como una forma extrema de violencia de género y exigió medidas efectivas para prevenirlo.

El caso “Campo Algodonero” de 2001 en Ciudad Juárez, México, donde se encontraron los cuerpos de ocho mujeres jóvenes víctimas de feminicidio, puso en manifiesto la creciente crisis de violencia de género. Este acontecimiento llevó a la condena del Estado mexicano, por la falta de respuesta efectiva ante la violencia de género y la incapacidad para investigar adecuadamente estos casos, y lo obligó a promulgar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2006, una base legal nacional para abordar la violencia de género, incluido el feminicidio. Sin embargo es hasta el año 2012, que se incorporó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal. Esta ley instó a los estados a armonizar sus códigos penales locales con las disposiciones de la ley federal.

Sin embargo, los estudios que se han realizado sobre la tipificación del feminicidio en los estados mexicanos han puesto de manifiesto que algunos han adoptado sus propias definiciones, lo que ha llevado a diferencias entre ellas (Estrada Mendoza, 2018; Data Cívica / Centro de Investigación y Docencia Económicas [CIDE], 2019), ya que cada estado tiene autonomía para legislar sobre cuestiones penales; sin embargo, es necesario seguir profundizado sobre cómo se ha interpretado el tipo penal del feminicidio, debido a que puede tener varios efectos, tanto positivos como negativos, tales como: falta de protección uniforme (para las mujeres en diferentes partes del país), la inequidad en la justicia, confusión y falta de uniformidad, la desigualdad en el acceso a la justicia y la experimentación y reforma.

En el caso del estado de Nuevo León, se incorporó el delito de feminicidio en su código penal el mismo año que en el código federal, pero a pesar de la existencia de mecanismos internacionales, leyes nacionales y estatales diseñadas para abordar la violencia de género, incluyendo el feminicidio, la realidad de las experiencias vividas de violencia en Nuevo León sigue siendo preocupante.

Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del año 2021 (ENDIREH) (INEGI, 2022), la incidencia de las violencias presenta un nivel elevado en Nuevo León, así casi siete de cada diez mujeres de quince años y más han experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia sexual tiene el mayor porcentaje de incidencia (50.5 %), seguida de la psicológica (47.6 %), la física (29.1 %) y, por último, la violencia económica (25.7 %), ejercida por cualquier persona agresora. Siendo el ámbito comunitario en donde se presenta la mayor violencia (46.8 %), seguido de la relación de pareja (33.1 %), el ámbito escolar (29.7 %) y, por último, el laboral (27.6 %). Lo anterior, muestra la dimensión del grave problema de las violencias que viven las mujeres neolonesas, llama la atención que una de cada dos mujeres de 15 años o más ha sufrido violencia sexual.

De esta manera, el encadenamiento de las violencias en su grado extremo culmina con la muerte violenta de las mujeres, siendo esta dimensión lo que originó “el concepto de femicidio o feminicidio, para separarlo del concepto neutro de homicidio y poner de manifiesto la desigualdad, discriminación, opresión y violencias que sufren las mujeres” (Ávila y Jáuregui, 2021, p. 64).

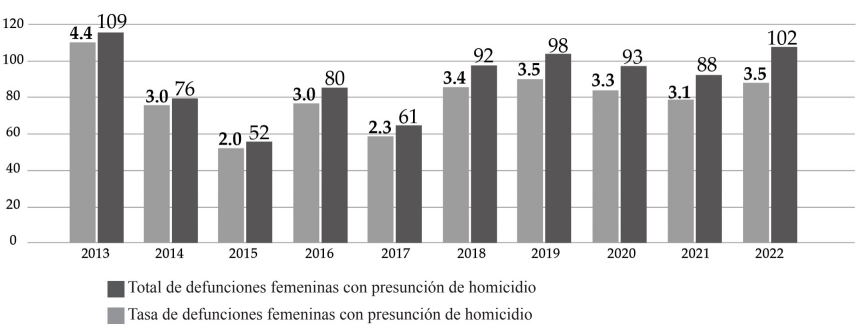

En la figura 1 podemos observar que, pese a la entrada en vigor del delito de feminicidio en Nuevo León, desde el año 2013 hasta el 2022, prácticamente las muertes de las mujeres con presunción de homicidio1 se han mantenido más o menos estables, con algunas variaciones, pero siempre regresan en torno a las cien defunciones de mujeres con presunción de homicidio por año. Pese a que en noviembre del 2016 se decretó la alerta de violencia de género contra las mujeres para los municipios de Apodaca, Cadereyta de Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey (Instituto Estatal de las Mujeres, 2018), después de seis años, siguen ocurriendo asesinatos de mujeres. Destaca que en el año 2020, Nuevo León presentó la segunda tasa más alta de feminicidios a nivel nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2022).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP (2022) y las proyecciones de población, según el Consejo Nacional de Población.

FIGURAS 1 TASA DE DEFUNCIONES DE MUJERES CON PRESUNCIÓN DE HOMICIDIO POR CADA CIEN MIL MUJERES DE NUEVO LEÓN SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA, 2013-2022

Asimismo, hubo un aumento en la indignación de la sociedad neoleonesa ante la inaceptable y persistente violencia contra las mujeres, que se manifestó con su salida a las calles, en medios masivos y las redes sociales para demandar justicia para Yolanda Martínez Cadena, Debanhi Susana Escobar, Mayela Álvarez, María Fernanda Contreras, entre muchas otras mujeres víctimas de la violencia de género (Menchaca Trillo, 2022). Estos hechos muestran la grave situación de la violencia de género en Nuevo León. Nos preguntamos, ¿cómo los diferentes estados han interpretado la norma federal del tipo penal del feminicidio para incorporarla en las normas penales estatales?, ¿por qué estas no están haciendo una diferencia cuando se trata de la experiencia de violencia vivida en Nuevo León?

El objetivo del trabajo es comparar la norma federal del tipo penal del feminicidio en las normas estatales durante el periodo de 2018 y 2022, y su aplicación en las sentencias judiciales públicas de Nuevo León. Se empleó una metodología cualitativa, llevándose a cabo, en un primer momento, una revisión documental de los códigos penales actualizados hasta el 5 de agosto de 2022. Posteriormente se clasificaron los tipos penales estatales, considerando la importancia que se le atribuye a las pruebas relacionadas con las motivaciones del sujeto activo acusado de asesinar a una mujer por razones de género. Después, se analizan las sentencias públicas del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, del 2018 hasta agosto del 2022, como estudio de caso. Se utilizó el software Atlas.ti 22 para comparar la información.

El trabajo se compone de cuatro secciones: en la primera se exponen los conceptos teóricos para entender el feminicidio; en la segunda, se expone la metodología para el análisis cualitativo de la información; en la tercera se analizan los resultados de los siete escenarios, que se identificaron a partir del análisis de la información; en la cuarta sección, se exponen las principales conclusiones, y por último se enlistan las referencias.

MARCO TEÓRICO

El Concepto De Feminicidio

El concepto de feminicidio ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha definido de diferentes maneras por feministas y estudiosas en género. Diane Russell fue una de las primeras feministas en utilizar el término “femicidio” en 1976, y en 1990, junto con Jane Caputi, lo definió como: “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o un sentido de propiedad de las mujeres” (Caputi y Russell, 1990, p. 34).

En México, Marcela Lagarde introdujo el término feminicidio para agregar un sentido político y de responsabilidad estatal a los asesinatos de mujeres. Lo describió como un crimen de Estado, en el que las circunstancias estructurales reproducen normas de convivencia que favorecen delitos que atentan contra la vida, libertad y salud de las mujeres. Señaló la ceguera de género y los prejuicios sexistas y misóginos de las autoridades como factores que contribuyen al feminicidio (Lagarde, 2006).

En toda Latinoamérica, las definiciones de femicidio y feminicidio se han adaptado y deconstruido por mujeres feministas. En Chile, Maturana Kesten et al. (2004) definieron al feminicidio como “el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, tanto en el ámbito privado como en el público” (p. 16). Destacaron que “la violencia contra las mujeres es socialmente justificada y opera como un dispositivo de control sobre sus cuerpos y deseos” (p. 17).

Además, se reconoce que el feminicidio es un problema que también involucra una política sexual. Lamus (2018) argumenta que el asesinato de mujeres debe considerarse un tema público y político en lugar de ser visto como un asunto privado o patológico. El feminicidio está arraigado en una cultura heteropatriarcal que trata a las mujeres como cuerpos para otros y que se refleja en la violencia excesiva y de carácter sexual.

Todas estas definiciones resaltan que el feminicidio no es simplemente un homicidio más, sino un crimen de odio y una manifestación extrema de la violencia basada en el género, que se sustenta en estructuras estructurantes patriarcales y se manifiesta en la violencia misógina contra las mujeres como una política sexual. Los feminicidios son una manifestación clara de la violencia patriarcal y están relacionados con la impunidad. Estos crímenes reflejan la invisibilidad y la dominación que las mujeres enfrentan en una sociedad patriarcal y buscan alimentar la masculinidad, a través del control y la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Esta este es el marco conceptual en el que se fundamenta la necesidad de considerar las razones de género como un elemento fundamental para sancionar este tipo de crímenes.

PENALIZACIÓN DEL FEMINICIDIO EN MÉXICO

El proceso, que llevó al concepto teórico de feminicidio a convertirse en una categoría jurídica, comenzó con su inclusión en las leyes. En México, la incorporación jurídica de la violencia que viven las mujeres como problema específico inició en el año 2002 con la ratificación de la CEDAW y la Convención de Belem do Pará. Con esta ratificación, el Estado mexicano “se comprometió a revisar la legislación para garantizar el principio de igualdad entre los sexos, prohibir toda discriminación contra las mujeres por medio de la adopción de medidas legales y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de las mujeres contra todo acto de discriminación” (INEGI, 2022, p. 8).

Como parte de estos esfuerzos, en 2006 se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH). Un año después, en 2007, bajo las directrices de la CEDAW y de la Convención Belém do Pará, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2017), “con el objetivo de garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y promover su desarrollo integral y plena participación en todos los ámbitos de la vida” (INEGI, 2022, p. 9).

La violencia feminicida se define en la LGAMVLV (2007) como:

forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. (artículo 21, p. 6).

Un hecho emblemático fue la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano en el año 2009 por el caso “Campo algodonero”, en donde se condenó la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y la violación a sus derechos humanos. De acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado mexicano violó los derechos de la vida, integridad y libertad personal; además, infringió la norma de la correcta investigación y los derechos de acceso a la justicia y protección judicial señalados en los preceptos de la Convención Belém do Pará. Este hecho fue un parteaguas para la justicia de las mujeres a nivel mundial.

Hasta ese momento en México, no se había creado el tipo penal de feminicidio y no se había incorporado en las entidades ni a nivel federal; por ello, las víctimas, de estos actos de infinita crueldad y sadismo, sus familiares, y las organizaciones de la sociedad civil demandaron su atención.

En el año 2010, el Comité de Derechos Humanos, en su 98.o periodo de sesiones y el 6.ᵒ informe, emite la observación: “El Comité insta al Estado Parte a que acelere la aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio como delito”. (CEDAW, 2011, p. 18). El primer estado en incorporar el delito de feminicidio fue Guerrero en diciembre de 2010. Mientras que en el ámbito federal, fue hasta el 30 de abril de 2012 que se normó en el artículo 325 del Código Penal Federal el delito de feminicidio y lo define como el homicidio de una mujer por razones de género.

También especifica que se considerará feminicidio cuando concurren ciertas circunstancias, como el uso de violencia sexual o lesiones degradantes, el vínculo entre la víctima y el agresor, la existencia de antecedentes de violencia entre ellos, la exhibición del cuerpo de la víctima de manera humillante o degradante, o cuando existan signos de violencia sexual previa al homicidio. Además, el artículo establece sanciones más severas para los perpetradores de feminicidio en comparación con los homicidios comunes. Estas sanciones pueden incluir prisión de 40 a 60 años.

También se aprobaron varias tesis jurídicas que deben ser acatadas cuando se investiga y juzga el delito de feminicidio:

Tesis (1.ᵒ CLXI/2015 (10.ᵒ): La sentencia “emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, esta sienta un precedente en cuanto a la aplicación de la justicia en México, al obligar a las autoridades a conducirse en sus investigaciones bajo un esquema de perspectiva de género.” (Cámara de Diputados, 2022, p. 54)

Tesis (Libro 80, Nov. 2020. Tomo III): “Feminicidio, es válido que para la acreditación del elemento típico ‘por razones de género’, el juzgador tome en cuenta el contexto de violencia en la relación entre víctima y victimario previo a la comisión del delito.” (Cámara de Diputados, 2022, p. 11)

A partir del año 2012, el feminicidio se norma en todo México y se realizaron adaptaciones en las leyes estatales, tomando como referencia la pauta establecida en el Código Penal Federal. Esto implica que las diferentes entidades federativas del país incorporan en sus legislaciones locales disposiciones específicas relacionadas con el feminicidio, definiendo el delito, las circunstancias que lo caracterizan y las sanciones correspondientes. Cada estado pudo adaptar estas disposiciones de acuerdo con sus necesidades y circunstancias particulares.

Aplicabilidad Del Tipo Penal Del Feminicidio

A pesar de los progresos realizados, el sistema de justicia y penal a menudo no aborda de manera efectiva el problema del feminicidio, tanto en México como en otros países de Latinoamérica. En el caso de Venezuela, según Dador (2018), esto se debe en gran parte al enfoque persistente de la sociedad, influenciado por ideas religiosas, que se centra en la familia y la heterosexualidad. Por esta razón, Dador propone desvincular el feminicidio de estos conceptos, buscando una perspectiva que no lo relacione exclusivamente con la violencia en el ámbito familiar o de pareja.

Este enfoque lleva a que los profesionales del sistema de justicia cometan errores al aplicar las normativas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las violencias de género. Un ejemplo de ello es la forma en que se clasifican los delitos en el derecho penal, lo que resulta en que actos de violencia, que reflejan odio hacia las mujeres, a menudo se cataloguen como delitos de lesiones en lugar de intentos de feminicidio. Esto conduce a pasar por altos detalles importantes, como las partes del cuerpo afectadas, el método utilizado y el resultado final del ataque.

Otro ejemplo es cuando el sistema penal considera un delito agravado cuando existe violencia previa contra la víctima, lo cual no tiene en cuenta el hecho de que muchas mujeres no denuncian previamente los actos de violencia que sufren. Finalmente, en cuanto a las penas impuestas, al final de un largo y agotador proceso judicial, las víctimas sobrevivientes de feminicidio o sus familiares a menudo se encuentran lidiando con sanciones que se perciben como insignificantes. Todo esto contribuye a la impunidad que prevalece en casos de violencia contra las mujeres y envía un mensaje de que no hay consecuencias significativas para aquellos que agreden, violan o asesinan a mujeres (Dador, 2018).

En el contexto de Chile, Barra Osses (2019) identifica diversas manifestaciones de desigualdad y discriminación que se han observado en el sistema procesal penal. Estas manifestaciones incluyen:

La utilización de estereotipos para socavar la credibilidad de la víctima durante las etapas de investigación y juicio oral. Esto implica la presencia de prejuicios que las mujeres enfrentan en el sistema de justicia, como preguntas sobre su forma de vestir, referencias a su sexualidad, indagaciones sobre si ofrecieron resistencia física, y la consideración de la hora y el lugar donde se encontraban, entre otros aspectos.

La influencia mediática en el tratamiento de las investigaciones penales y las audiencias de juicio oral. En este sentido, los medios de comunicación a veces impactan negativamente al convertir los casos de violencia de género en temas mediáticos, revelando información sensible de la investigación, como antecedentes personales, fotografías de lesiones y declaraciones del incidente. Esta exposición mediática puede revictimizar a las personas afectadas.

La existencia de una circunstancia modificatoria de responsabilidad criminal conocida como “arrebato u obcecación”. Esta circunstancia permite considerar como atenuante el hecho de que el agresor actuó impulsado por estímulos tan poderosos que naturalmente causaron un estado de arrebato u obcecación. Sin embargo, esta disposición puede utilizarse para reducir la responsabilidad de individuos que cometen feminicidio, alegando que actuaron en contra de estereotipos de género establecidos, como la sumisión en una relación o el respeto.

La existencia de una circunstancia eximente de responsabilidad penal llamada “estado de necesidad defensivo”. De acuerdo con el código penal, esta circunstancia permite que una persona actúe para evitar un daño grave a su propia persona, derechos o los de terceros, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Esta disposición se relaciona con el delito de feminicidio y busca proporcionar una herramienta legal para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia de género.

Estos hallazgos subrayan la necesidad de abordar y corregir las desigualdades de género arraigadas en el sistema de justicia penal en Chile, así como de promover políticas públicas que fomenten una cultura libre de estereotipos de género, sexismo y discriminación.

En el contexto de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aborda el concepto de acceso a la justicia, en donde se expone que entre las diversas problemáticas que enfrentan las personas para el acceso a la justicia en los casos de feminicidios, está la revictimización, “la invisibilización del problema… reproducción de roles y estereotipos por razones de género, clase, etnia, identidad, orientación sexual” (CNDH, 2021, p. 23). Además, se destaca que los derechos de las víctimas indirectas de estos delitos a menudo son pasados por alto. Para abordar esta problemática se enfatiza la necesidad de realizar la debida diligencia en la investigación, con las características de “inmediata, exhaustiva, expedita, imparcial, especializada y desde una perspectiva de género y derechos humanos” (CNDH, 2021, p. 24).

Luego, se hace mención del concepto de “víctimas indirectas del feminicidio”, haciendo referencia a aquellas personas cercanas o familiares de las víctimas. Según la CNDH (2021), estas personas “también pueden considerarse víctimas directas de los delitos relacionados con la violencia de género o la violencia contra las mujeres” (p. 26).

A continuación, se introduce el concepto del “derecho a la verdad”, definido por las Naciones Unidas como el derecho que asiste a las víctimas y sus familiares para conocer la verdad de los acontecimientos, un derecho que se considera inalienable. En lo que respeta al derecho a la verdad para las víctimas secundarias del feminicidio, estas tienen el derecho de obtener información sobre las causas, circunstancias, personas responsables y las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar.

Por otro lado, existe la reparación del daño, que incluye tanto la reparación integral como la simbólica, establecida en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para la reparación integral se refieren una serie de elementos, tales como: la investigación de los hechos, la restitución de derechos, bienes y libertades, la rehabilitación física, psicológica o social, la satisfacción mediante acciones en beneficio de las víctimas, las garantías de no repetición de las violaciones y la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial (Calderón, 2013, citado en CNDH, 2021, pp. 28-29). Por otro lado, la reparación simbólica implica el reconocimiento y la dignificación de las víctimas, a través de la solicitud del perdón y la asunción de la responsabilidad por parte de los victimarios (CNDH, 2021).

A pesar de los avances en la legislación y las políticas destinadas a abordar el feminicidio, persisten desafíos en la aplicación efectiva de estas normativas y en la erradicación de los estereotipos de género en el sistema de justicia y penal. Es fundamental continuar investigando y destacando cómo se implementa la normativa sobre el feminicidio, particularmente en casos como el de Nuevo León. Esto cobra aún más relevancia debido a la grave situación de violencia basada en el género, que coloca a las mujeres en constante riesgo, tanto en el ámbito privado como en el público.

METODOLOGÍA

Se trata de un estudio documental y comparativo, que busca analizar cómo se ha incorporado la normativa federal sobre el feminicidio en los códigos penales de las 32 entidades federativas de México durante el periodo comprendido entre 2018 y 2022. Además, se centra en examinar la aplicación de esta normativa en las sentencias judiciales públicas emitidas en el estado de Nuevo León, utilizando este último como un caso de estudio específico.

Para llevar a cabo el análisis de la tipificación del feminicidio, se examinaron los códigos penales de todas las entidades federativas, los cuales estaban actualizados hasta el 5 de agosto de 2022, según la información proporcionada por el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM, 2022). A partir de esta revisión, se observa que en 21 entidades federativas se llevaron a cabo reformas legislativas entre los años 2020 y 2022. Por otro lado, en 11 entidades no se han realizado reformas recientes, siendo notable la situación en los estados de Estado de México y Sinaloa, que no han modificado sus códigos penales desde el año 2012.

Además, se obtuvo información de las sentencias públicas emitidas por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León (2022), las cuales están disponibles en su página web (https://www.pjenl.gob.mx/SentenciasPublicas/). Este sitio permite el acceso a todas las sentencias públicas, debido a una modificación en la Ley General de Transparencia, que requiere que todos los poderes judiciales del país publiquen todas sus sentencias. Previamente, estos poderes judiciales solo estaban obligados a divulgar aquellas que se consideraran de interés público. En muchas ocasiones, esta categorización se utilizaba como excusa para no publicar sus fallos y decisiones. La falta de claridad en este concepto ha llevado a que los juzgados y tribunales divulguen muy pocas o ninguna de sus sentencias, lo que restringe el acceso a la justicia, a la información y a otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Esta reforma representa un importante avance hacia la transparencia en el ámbito judicial.

A partir del conjunto de sentencias judiciales disponibles, se creó una base de datos que se utiliza para llevar a cabo el análisis de los casos relacionados con feminicidios. Esta base de datos contiene información sobre las sentencias emitidas en un periodo que abarca desde el 1 de mayo de 2017 hasta el 21 de agosto de 2022. Es importante destacar que en el banco de datos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León no existe una categorización única para el delito de feminicidio. Para seleccionar las sentencias, se ha empleado una serie de categorías que incluyen los siguientes términos: feminicidio, feminicidio infantil, feminicidio calificado, feminicidio calificado en grado de tentativa y feminicidio simple. Estas categorías representan la diversidad de conceptos utilizados para clasificar el delito de feminicidio. En conjunto, se seleccionaron 169 sentencias.

Se aplicó la estrategia del análisis temático para evaluar los contenidos de los códigos penales y las sentencias judiciales vinculadas al feminicidio. Asimismo, se recurrió al software Atlas.ti 22 para llevar a cabo la codificación y exploración de los datos, con el propósito de identificar tendencias y estructuras emergentes tanto en los códigos penales como en las sentencias públicas.

RESULTADOS

A partir del análisis del delito de feminicidio en el Código Penal Federal y los códigos penales estatales se identificaron siete escenarios:

Definición del feminicidio

Diferencias entre las entidades, en cuanto al bien jurídico tutelado del tipo penal de feminicidio

Circunstancias de razones de género

Agravantes/excluyentes del delito

Penalidades y multas

Reparación del daño

Tentativa de feminicidio

A continuación, se examina cada uno de los escenarios.

a) Definición Del Feminicidio

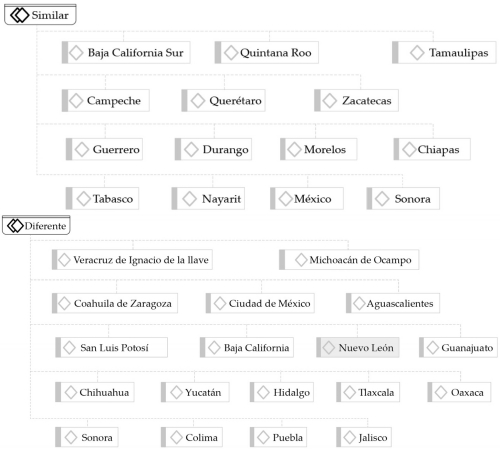

Tras analizar el delito de feminicidio en el Código Penal Federal y en los códigos penales estatales, se ha observado que existe una notable uniformidad en la definición legal adoptada por cada entidad federativa. Concretamente, 14 estados han adoptado una definición similar a la que se encuentra en el código federal, la cual dice de la siguiente manera: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias” (Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, 2012, artículo 325). Por otro lado, en 17 estados se ha establecido una tipificación distinta, caracterizada por ciertas modificaciones en el lenguaje legal, así como la inclusión de otras razones de género, agravantes y disposiciones sobre la tentativa de feminicidio (Fig. 2). Estas variaciones pueden tener o no repercusiones significativas en la aplicación efectiva de la ley.

Fuente: Elaboración propia, con base en los códigos penales federal y estatales.

FIGURA 2 CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SEGÚN LA SEMEJANZA EN LA DEFINICIÓN DEL FEMINICIDIO EN SUS CÓDIGOS PENALES EN COMPARACIÓN CON EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AGOSTO DE 2022

En términos generales, se puede observar que en todas las entidades federativas, la definición del feminicidio no se restringe únicamente a la relación entre la víctima y el perpetrador, sino que también toma en consideración la motivación y el contexto en el que se produce el crimen. Por lo tanto, el delito de feminicidio sanciona el asesinato de mujeres en situaciones de discriminación y dominación. En consecuencia, el feminicidio representa una forma particular de violencia basada en razones de género.

b) Diferencias Entre Las Entidades, En Cuanto Al Bien Jurídico Tutelado Del Tipo Penal De Feminicidio

Desde una perspectiva formal, se define el bien jurídico como “todo bien, situación o relación deseados y protegidos por el Derecho” (García Martín, en Morena del Río, 2020, p. 278). Sin embargo, es fundamental comprender que el bien jurídico protegido no es exclusivamente un concepto relacionado con el derecho penal, en su esencia, representa un valor que resguarda la vida, independientemente de cualquier consideración legal. No obstante, en ciertas circunstancias, se opta por otorgarle una protección o tutela legal específica. De esta manera, el bien jurídico cumple la función esencial de ayudarnos a entender el núcleo material de la injusticia presente en todo acto delictivo.

En el Código Penal Federal de México, el delito de feminicidio tiene como bien jurídico protegido la vida de la mujer. En este sentido, Del Llano (2021), un jurista del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en su conferencia titulada Análisis del tipo penal de feminicidio, argumenta que este bien jurídico ya estaba adecuadamente protegido a través del delito de homicidio. A pesar de que el feminicidio ha sido tipificado como un delito independiente en la mayoría de las entidades federativas del país, con la excepción de Guanajuato y Michoacán de Ocampo, que lo consideran como homicidio por razones de género (última reforma del instrumento: 21 de marzo de 2017 y 13 de julio de 2020, respectivamente). Esto refleja que aún persisten críticas en torno al bien jurídico protegido y a la autonomía del tipo penal del feminicidio, de acuerdo con sus características.

Si quienes están a cargo de juzgar no comprenden la esencia del tipo penal de feminicidio, no podrán sustentarlo ni persuadir a otros a través del análisis de un caso. El reconocimiento del bien jurídico tutelado es fundamental, ya que su comprensión es el primer paso para su respeto y protección. En el contexto del feminicidio, el bien jurídico salvaguardado va más allá de la vida, abarca el derecho a la igualdad de género y el derecho de la mujer a vivir sin violencia.

En este contexto, al revisar los textos normativos estatales relacionados con el feminicidio, se evidencia la falta de consenso en cuanto al bien jurídico protegido en todo el país. Por ejemplo, en la legislación del estado de Morelos se establece que se protege la moral pública, mientras que en Nuevo León se enfatiza la tutela de la igualdad de género y la dignidad de la mujer. En Oaxaca, se señala que el bien jurídico protegido es el derecho a una vida libre de violencia, y en Veracruz se hace referencia a la violencia de género. Por su parte, la Ciudad de México establece que se protege el derecho de la mujer a una vida digna, libre de violencia.

Es importante destacar que Nuevo León, Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz amplían el bien jurídico a tutelar, al considerar tanto la igualdad como la vida libre de violencia, derechos que forman parte del marco legal mexicano armonizado con las normas internacionales de protección de los derechos de las mujeres, como la Convención Belém do Pará, y se reflejan en la LGAMVLV (2017). Por otro lado, la normativa penal del estado de Morelos, al hacer hincapié en “la moral pública” parece otorgar mayor relevancia al interés público por encima de los derechos de las mujeres.

c) Circunstancias De Razones De Género

En el ámbito de la normativa penal federal mexicana, se establece que comete el delito de feminicidio aquel que, por razones de género, priva de la vida a una mujer. En otras palabras, en este tipo penal se introduce un motivo adicional, donde el perpetrador mata a la mujer debido a su condición de género. Según Morales (2020):

la razón de género se relaciona con el hecho de que, al ejercer este tipo de violencia, el sujeto activo manifiesta claramente que está degradando a la mujer a un objeto sexual que puede ser utilizado a su voluntad y luego descartado. La forma de descartarla es privándola de la vida. (p. 57)

No obstante, el desafío reside en la presentación de pruebas que demuestren la existencia de este motivo de género.

De las siete circunstancias enumeradas en el artículo 325, párrafo 1, que se mencionaron anteriormente, es importante destacar que tienen implicaciones significativas en la acreditación del feminicidio. Como señala Vázquez (2019), estas circunstancias pueden llevar a situaciones donde algunos casos de feminicidio sean infravalorados, es decir, no se reconozcan como tal cuando deberían serlo, mientras que otros casos podrían ser sobrevalorados, es decir, clasificarse como feminicidio cuando no se ajustan completamente a los criterios establecidos. Esto subraya la importancia de una correcta y exhaustiva investigación en cada caso de feminicidio para determinar si se cumplen las circunstancias que indican razones de género. La falta de comprensión o la interpretación incorrecta de estas circunstancias puede tener un impacto significativo en la justicia y en la lucha contra la violencia basada en género.

Después de realizar un análisis sistemático de los códigos penales de las entidades federativas, se observa que 14 estados adoptan de manera idéntica la lista de razones de género que se deben considerar en los casos de feminicidio. Estos estados son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tabasco, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Por otro lado, en 17 estados se encuentran diferencias semánticas en las circunstancias de género que se consideran en el delito de feminicidio. Estos estados son: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Como ejemplo de las diferencias semánticas en las circunstancias de género en los códigos penales estatales, se puede comparar la Fracción II del Artículo 325 del Código Penal Federal, que establece: “A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia”. Al analizar esta apartado, se observa que en las entidades que han modificado esta disposición, se amplía el campo semántico en comparación con las entidades que mantienen la misma redacción. En estas entidades modificadas se incorporan términos adicionales como menosprecio, sufrimiento, tormentos, quemaduras, sexual, dignidad, ejecución, tortura, genitales, inhumano, escoriaciones, crueles, cadáver, entre otros. Esto aumenta la complejidad de probar el delito de feminicidio, ya que se requiere demostrar fehacientemente una serie de elementos adicionales al caso.

La comprobación de algunas de las razones de género enumeradas en el tipo penal presenta, por sí misma, dificultades probatorias significativas. Quizás la más compleja sea la fracción I, que establece que “la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo”. Un ejemplo de esta dificultad se puede observar en una Sentencia Pública emitida por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León el 24 de febrero de 2022. En esta sentencia se realiza un análisis de hechos que ocurrieron en momentos diferentes, los cuales constituyen dos delitos distintos, como se describe a continuación:

El planteamiento de la sentencia señala:

agredieron sexualmente a la víctima **********, de diecinueve años de edad, pues impusieron copula con dicha víctima vía vaginal y anal, ocasionándole desgarros en ambas zonas, posteriormente la privaron de la vida, esto al amarrarla a la base de un árbol con una sudadera tipo mezclilla color azul que la víctima vestía al cuello y con un palo hicieron un torniquete hasta así estrangularla y causarle la muerte, a consecuencia de asfixia por estrangulamiento, además de dejarla semidesnuda en dicho lugar amarrada del cuello de ese tronco de árbol pues su pantalón y pantaleta la tenía a la altura de su rodilla y su blusa y sostén lo tenía por encima de sus pechos. (Sentencia 0057, Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 2022, pp. 2-3)

Siendo el día ********** del 2016, aproximadamente entre las 18:00 y 18:15 horas, sobre la calle ********** Nuevo León, cuando la menor de iniciales ********** de edad, caminaba por dicho lugar con su mochila y uniforme de la escuela, cuando repentinamente se le acercó una persona del sexo masculino que salió del monte y le preguntó la hora, además que si quería ir con él al monte, ella se negó y corrió, pero el sujeto la alcanzó, la jaloneó, la llevó hacia el terreno baldío, la arrastró tomándola del cuello, la aventó sobre la tierra, quedando la menor boca abajo, para evitar que gritara el sujeto le tapó la boca, después le levantó la falda, le bajó el short y el calzón, además la golpeó en la cabeza y la amenazó de golpearla con un palo, seguidamente el sujeto le introdujo su pene en el ano de la menor ********** realizando actos propios al acto sexual, después de unos momentos, eyaculó, es decir, terminó la relación sexual por vía no natural, posteriormente el sujeto le arrancó el calzón y se fue corriendo del lugar, mientras que la menor se quedó unos momentos, se acomodó sus ropas y se retiró del lugar, se dirigió hasta una tienda cercana, donde fue auxiliada por **********. (Sentencia 0057, Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 2022, p. 3).

El fallo emitido fue de naturaleza mixta, lo que significa que se dictó una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio, pero una sentencia absolutoria por el delito de violación equiparada. Esta decisión se tomó a pesar de contar con pruebas que indicaban la presencia de desgarros en las áreas anal y vaginal de la víctima, así como restos de semen. En el segundo caso, dado que no se presentó una prueba de ADN, que vinculara al agresor con los restos de semen encontrados, finalmente no se pudo establecer su responsabilidad en el delito de violación, lo que llevó a la sentencia absolutoria.

Ambos argumentos se presentaron con base en suposiciones relacionadas con cuestiones de género, pero resultaron incompatibles con uno de los principios fundamentales del derecho penal: la presunción de inocencia. Dado que no se pudo proporcionar la prueba necesaria durante la investigación del caso para rebatir la presunción de inocencia, se emitió una sentencia absolutoria por el delito de Equiparable a la Violación. Según lo planteado por Vázquez (2019), “en tal situación, podría ser que, al menos para algunas de las circunstancias que califican como feminicidio [o violencia de género], se requiera un estándar de prueba más bajo, y, por lo tanto, se considere que la presunción de inocencia se puede superar con menos evidencia.” (p. 207)

Esta situación subraya la necesidad de revisar y modificar el tipo penal del feminicidio, con la creación de causales específicas que no presenten las complejidades probatorias que muchas de las actuales conllevan, sin aumentar el riesgo de condenas erróneas. Además, es esencial promover la armonización de estas modificaciones en todo el país. Es importante destacar la urgencia de aplicar una perspectiva de género y de derechos humanos en los procesos judiciales. En este caso, se logró condenar al responsable por un delito de feminicidio con una pena significativa y la orden de pagar reparación del daño a las víctimas indirectas. Sin embargo, debido a deficiencias en la presentación y el análisis de pruebas científicas cruciales relacionadas con el delito de violación equiparada, la víctima de dicho delito finalmente no obtuvo la reparación del daño, ya que el acusado fue absuelto.

Es importante destacar que la misma sentencia hace referencia a la Jurisprudencia titulada Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad: Elementos para Juzgar con Perspectiva de Género (2016) como uno de sus criterios orientadores. Sin embargo, en el caso de la sentencia absolutoria, no se tuvieron en cuenta estos elementos, en particular el contenido de la fracción iii, que establece que, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para esclarecer situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, se deben ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Esto resalta la importancia de aplicar una perspectiva de género de manera efectiva en los procesos judiciales para garantizar la igualdad y la justicia en casos de violencia de género.

d) Penalidades Y Multas

En la norma penal federal, el delito de feminicidio conlleva una pena de cuarenta a setenta años de prisión, según lo establece el artículo 325. Esta pena es considerablemente más alta que la aplicada al homicidio doloso, que conlleva una pena de diez a quince años de prisión.

Sin embargo, tras revisar las normativas penales estatales, se observa una variación significativa en las penalidades y multas para el delito de feminicidio. Estas varían desde penalidades mínimas de veinte hasta cincuenta años, e incluso en algunos casos, como el código penal del Estado de México, se contempla la pena de prisión vitalicia.

La tabla 1 ilustra que once entidades federativas imponen penalidades bajas (con penas mínimas de 20 a 35 años), diecisiete entidades aplican penas de duración media (con penas mínimas de 40 años), y cuatro entidades establecen penalidades altas (con penas mínimas de 45 a 50 años). La disparidad en las definiciones y las penas para un mismo delito en diferentes estados puede llevar a situaciones de inequidad en la justicia. Por ejemplo, una persona que comete un delito en un estado con penas más severas podría recibir una sentencia más dura que alguien que comete el mismo delito en un estado con penas más leves.

TABLA 1 COMPARACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES DEL PAÍS SEGÚN LAS PENALIDADES POR EL DELITO DE FEMINICIDIO, AGOSTO DEL 2022

| Pena mínima baja (20-35 años) | Pena mínima media (40 años) | Pena mínima alta (45-50 años) |

|---|---|---|

| Baja California (35) | Colima (40) | Chiapas (45) |

| Baja California Sur (30) | San Luis Potosí (40) | Nuevo León (45) |

| Ciudad de México (35) | Puebla (40) | Sonora (45) |

| Guanajuato (30) | Tabasco (40) | Oaxaca (50) |

| Hidalgo (25) | Durango (40) | |

| Michoacán de Ocampo (20) | Veracruz (40) | |

| Querétaro (25) | Nayarit (40) | |

| Quintana Roo (25) | Chihuahua (40) | |

| Sinaloa (22) | Morelos (40) | |

| Yucatán (30) | Estado de México (40) | |

| Zacatecas (20) | Tlaxcala (40) | |

| Aguascalientes (40) | ||

| Coahuila (40) | ||

| Jalisco (40) | ||

| Guerrero (40) | ||

| Campeche (40) | ||

| Tamaulipas (40) |

Fuente: Elaboración propia con base en los códigos penales federal y estatales (SIESVIM, 2022).

Como señala Morales (2020), lo fundamental no es únicamente la magnitud de la pena, sino la efectividad en su aplicación. Es esencial que cada vez que se presente una denuncia por feminicidio, se realice una investigación, se resuelva el caso, se lleve a juicio y se condene al responsable. Mientras no se logre este cambio en el sistema de justicia, el establecimiento de penas elevadas en el papel no tendrá un impacto real en la erradicación de este grave problema.

e) Agravantes Del Delito De Feminicidio

El Código Penal Federal no incluye agravantes para el delito de feminicidio. No obstante, tras un análisis exhaustivo, se ha observado que once estados federativos han incorporado agravantes en sus leyes penales locales para determinar las penas en casos de feminicidio. Estos estados son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa. Esta disparidad legislativa puede generar confusión y falta de uniformidad en la aplicación de la ley, lo que dificulta la labor de las fuerzas de seguridad y los tribunales, así como la cooperación entre diferentes estados en casos de delitos que cruzan fronteras estatales.

Las agravantes que se han incorporado a estas leyes penales estatales son diversas y abarcan una amplia variedad de circunstancias. El campo semántico de las agravantes es muy amplio y diverso, es decir, hay una diversidad de palabras, sinónimos o conceptos que se utilizarse para describir las agravantes del delito de feminicidio, lo que enriquece la comprensión y la profundidad del tema, pero también abonan a incrementar la dificultad en su aplicación. Algunas de las palabras clave que aparecen en relación con estas agravantes son: discapacitada, indefensión, alterada, parentesco, subordinación, embarazada, adolescente, niña, matrimonio, noviazgo, sensorial, menosprecio, trata, prostitución, entre otras. Esta diversidad de agravantes contribuye a la complejidad del tipo penal del feminicidio en estas jurisdicciones.

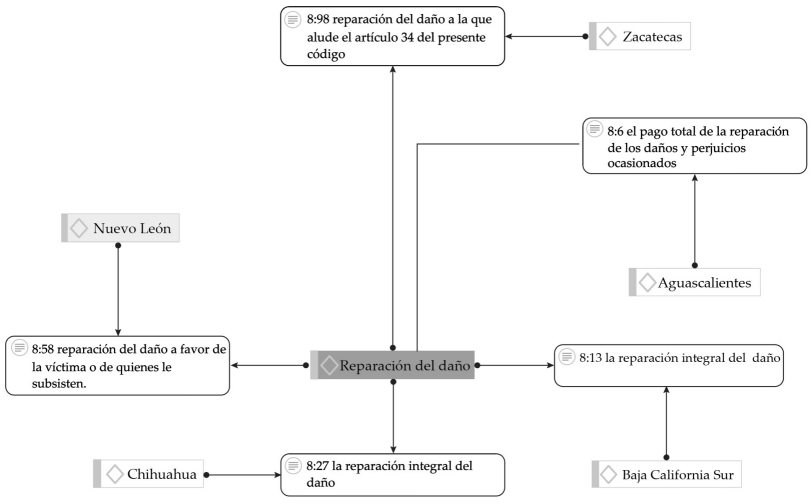

f) Reparación Del Daño

De acuerdo con el análisis de los códigos penales estatales, solo cinco entidades consideran la reparación del daño en sus disposiciones. Estas entidades son: Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Baja California Sur y Chihuahua. Sin embargo, no todas ellas especifican a quiénes se debe reparar el daño; solo dos de ellas mencionan que la reparación del daño debe ser integral (Fig. 3).

Según Calderón (citado por la CNDH, 2021), el concepto de reparación integral se deriva del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que se deben proporcionar las siguientes medidas: investigación de los hechos; restitución de derechos, bienes y libertades; rehabilitación física, psicológica o social; satisfacción a través de actos en beneficio de las víctimas; garantías de no repetición de las violaciones; e indemnización compensatoria por daño material e inmaterial. (pp. 28-29)

Esto demuestra que aún queda mucho por hacer en el ámbito de la justicia restaurativa, especialmente en lo que respecta a la reparación simbólica, que busca preservar la memoria colectiva en lugares donde se han cometido violaciones a los derechos humanos, extendiendo hacia la comunidad el dolor de las víctimas. Este aspecto, que no ha sido mencionado en ninguna de las normativas penales, ha sido desarrollado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

g) Tentativa De Feminicidio

En el Código Penal Federal de México no se contempla la figura de la tentativa de feminicidio, lo que representa una notable omisión y deja en situación de vulnerabilidad a las víctimas de violencia de género al no brindarles las medidas de protección necesarias contra sus agresores para salvaguardar sus vidas.

En solo tres entidades federativas de México, Nuevo León, Puebla y Yucatán, se contempla la figura de la tentativa de feminicidio en sus leyes penales relacionadas con el delito de feminicidio. En Nuevo León, la normativa establece que la pena por tentativa de feminicidio oscilará entre la mitad de la pena mínima y dos terceras partes de la pena máxima previstas para el feminicidio. Por su parte, en el código penal de Puebla se proporciona una definición de lo que constituye la tentativa de feminicidio, que se presume cuando las lesiones dolosas ocasionadas a una mujer tienen antecedentes de violencia contemplada en los artículos mencionados en la misma ley respecto del mismo agresor (Art. 338, Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, 2021, p. 111). En Yucatán, se establece que quien intente dolosamente privar de la vida a una mujer por las razones de género establecidas en la ley y no lo logre por cualquier circunstancia, será considerado como culpable de tentativa de feminicidio. Sin embargo, en ninguna de estas entidades se especifica cómo se debe demostrar la tentativa de feminicidio, lo que genera incertidumbre en su aplicación y puede plantear desafíos en la interpretación y aplicación de la ley.

Fuente: Elaboración propia con base en los códigos penales federal y estatales (SIESVIM, 2022).

FIGURA 3 ENTIDADES FEDERATIVAS QUE INCORPORAN LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN SU NORMATIVA PENAL, AGOSTO DEL 2022

APLICACIÓN DEL DELITO DE TENTATIVA FEMINICIDIO EN NUEVO LEÓN

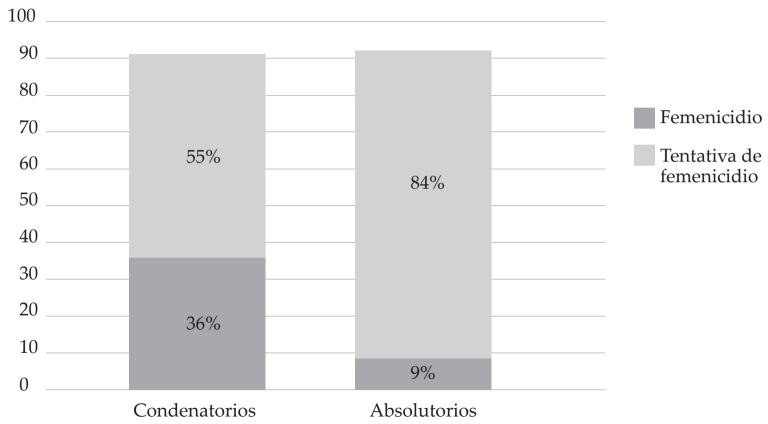

Del total de 533 defunciones de mujeres, en donde existe presunción de homicidio, ocurridas entre el 2018 y 2022, solo hay 45 sentencias públicas en que se juzgó como feminicidio, es decir, solo el 8.4 %. Mientras que 139 sentencias fueron juzgadas por feminicidio en grado de tentativa.

En el caso de la tentativa de feminicidio, se observa en la figura 4 que, de todas las sentencias emitidas, aproximadamente 39.6 % resultan en condenas, mientras que 60.4 % suelen ser absolutorias por tentativa de feminicidio o modificadas para ser condenatorias por otros delitos, como violencia familiar o lesiones culposas. Esto se debe a la falta de un protocolo específico para la investigación de la tentativa de feminicidio y a la alta penalidad de la sanción prevista para este delito, que oscila entre un mínimo de 22.5 años y un máximo de 46.6 años de prisión. Como resultado, los jueces suelen reclasificar el delito como violencia familiar o lesiones culposas, que conllevan penas más bajas, con un mínimo de 2 años. Esta situación refleja la necesidad de contar con pautas claras y protocolos adecuados para el manejo de los casos de tentativa de feminicidio, así como la importancia de revisar las penas y su aplicabilidad para asegurar que se ajusten a la gravedad del delito y garanticen una justicia adecuada para las víctimas.

Fuente: Elaboración propia con base en sentencias públicas emitidas por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León (2022).

FIGURA 4 FALLOS DE LAS SENTENCIAS DEL DELITO DE FEMINICIDIO Y TENTATIVA DE FEMINICIDIO, NUEVO LEÓN, 2018-2022

El análisis de las sentencias con fallo absolutorio en casos de tentativa de feminicidio revela diversas dificultades para comprobar este delito en Nuevo León. Estas dificultades pueden atribuirse a varias razones:

Falta de pruebas contundentes y deficiencias en la investigación: en muchos casos, la ineficiencia en la labor de investigación y la falta de pruebas sólidas dificultan la comprobación de la tentativa de feminicidio. Esto puede deberse a la falta de recolección y presentación adecuada de pruebas. Es esencial que quienes juzguen utilicen la perspectiva de género de manera obligatoria en casos de violencia de género, dado el desequilibrio de poder entre las partes.

Existencia de estereotipos de género en los jueces: los estereotipos de género arraigados en la sociedad y los prejuicios pueden llevar a minimizar la violencia de género por parte de los jueces. Esto puede impedir que reconozcan antecedentes o aspectos que prueben la tentativa de feminicidio.

Miedo de las víctimas a ratificar la denuncia: en muchos casos, las víctimas de violencia de género pueden tener miedo de ratificar sus denuncias debido a antecedentes de violencia y al ciclo de la violencia, que puede llevar a la indefensión aprendida. Esto dificulta la búsqueda de ayuda o la denuncia ante las autoridades, especialmente en casos de tentativa de feminicidio dentro del hogar.

Un ejemplo de estas dificultades se puede observar en el análisis de la sentencia 0041 de 2022. En este caso, la víctima no compareció en las fases posteriores del proceso, y el testimonio de su hermana fue uno de los elementos de prueba. Sin embargo, la falta de comparecencia de la víctima se debió a un temor fundado debido al ciclo de violencia que había experimentado. Además, la labor de investigación se consideró incompleta al no localizar a la víctima en fechas posteriores al suceso y no apreciar adecuadamente su valoración psicológica.

Cabe señalar que existe una situación bastante común relacionada con el cambio de opinión de la denuncia hacia la pareja, ejemplo de ello ocurre con la versión pública de la sentencia 0040, publicada el 14 de diciembre de 2021, en donde debido a algún trasfondo de violencia, en el que la víctima llama a los elementos de seguridad, las declaraciones tanto de los elementos de seguridad como de la víctima se contradicen entre sí, incluso contradiciendo los peritajes efectuados, lo cual termina con un valor probatorio débil, y resultado de ello, se obtiene una sentencia absolutoria en cuanto a violencia familiar y feminicidio en grado de tentativa.

Mencionó la víctima **********, que ella firmó unas hojas en blanco, y en determinado momento se pudiera hacer creer a este Tribunal que ella no redactó su entrevista si no que solo la firmó.

Destaca la importancia de garantizar la cadena de custodia de las pruebas y evitar su manipulación o alteración. En el caso de la sentencia 0021 de 2021, se destacó que las pruebas recolectadas no siguieron adecuadamente la cadena de custodia, lo que impidió su consideración como pruebas válidas en el juicio.

Es fundamental que quienes juzgan valoren oportunamente las pruebas que indiquen la existencia de antecedentes de violencia, conforme a la legislación vigente. La falta de pruebas adecuadas y una investigación deficiente pueden llevar a sentencias absolutorias, lo que resalta la importancia de contar con protocolos y servidores públicos capacitados en perspectiva de género.

REFLEXIONES FINALES

La comparación entre la norma federal del tipo penal del feminicidio y las normas estatales en el periodo de 2018 a 2022, junto con su aplicación en las sentencias judiciales públicas de Nuevo León, revela diferencias y desafíos significativos en la legislación y la práctica judicial relacionadas con el feminicidio en México.

Durante este periodo, se encontró una diversidad de normativas estatales en relación con el feminicidio en México. Cada estado tenía la facultad de establecer sus propias definiciones, agravantes, penalidades y disposiciones legales específicas relacionadas con este delito. Esto dio como resultado una falta de uniformidad en las leyes de los diferentes estados, lo que puede generar desafíos en la aplicación consistente de la ley en todo el país.

A pesar de la existencia de una norma federal sobre el feminicidio, algunos estados optaron por definir este delito de manera diferente. Esto incluyó variaciones en el lenguaje legal y la inclusión de otras razones de género, agravantes y disposiciones sobre la tentativa de feminicidio. Estas diferencias complicaron la aplicación coherente de la ley y pueden haber influido en la interpretación de los casos por parte de los tribunales.

Las penalidades por feminicidio variaron considerablemente según el estado, lo que potencialmente dio lugar a situaciones de inequidad en la justicia. Algunos estados impusieron penas más severas, como la prisión vitalicia, mientras que otros establecieron penas más bajas. Esta variabilidad en las penalidades puede haber llevado a diferencias significativas en las sentencias emitidas por los tribunales.

En cuanto a las agravantes del delito de feminicidio, se encontró que once estados las habían incorporado en sus leyes penales locales para determinar las penas en casos de feminicidio, estas agravantes eran diversas y abarcaban una amplia variedad de circunstancias que podrían influir en la pena final.

La cuestión de la reparación del daño también presentó disparidades. Solo cinco entidades consideraron la reparación del daño en sus disposiciones, pero no todas especificaron a quiénes se debía reparar el daño. Esto refleja la necesidad de prestar una mayor atención a la reparación integral en casos de feminicidio y de establecer pautas más claras al respecto.

La prueba de las circunstancias de género que indican razones de feminicidio demostró ser complicada, lo que resultó en desafíos probatorios significativos. Esto se evidenció en casos en los que el material probatorio se consideró insuficiente para esclarecer situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género y en donde los jueces no aplicaron la perspectiva de género y no solicitaron más pruebas para demostrar la existencia de razones de género, lo que influyó en la calificación del delito y las penas asociadas.

La disparidad en las sentencias por tentativa de feminicidio en Nuevo León, junto con las dificultades en la comprobación de este delito, resaltan la necesidad urgente de contar con protocolos claros y eficaces para las investigaciones e impulsar la aplicación de la perspectiva de género por parte de los jueces.

En conjunto, estos desafíos subrayan la necesidad urgente de lograr una mayor coherencia y claridad en la legislación relacionada con el feminicidio y la tentativa de feminicidio en México. La falta de uniformidad en las leyes estatales y la ausencia de protocolos claros pueden obstaculizar la lucha contra la violencia de género y socavar la capacidad de garantizar justicia a las víctimas.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)