Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Acta botánica mexicana

versión On-line ISSN 2448-7589versión impresa ISSN 0187-7151

Act. Bot. Mex no.86 Pátzcuaro ene. 2009

Zamudio, S. 1984. La vegetación de la cuenca del río Estórax, en el estado de Querétaro y sus relaciones fitogeográficas. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 275 pp. [ Links ]

^rND^sEspejo^nA.^rND^nA. R.^sLópez-Ferrari^rND^nI.^sRamírez-Morillo^rND^nB. K.^sHolst^rND^nH. E.^sLuther^rND^nW.^sTill^rND^sEspejo-Serna^nA.^rND^nA. R.^sLópez-Ferrari^rND^nI.^sRamírez-Morillo^rND^nN.^sMartínez-Correa^rND^sHernández^nL.^rND^nS.^sZamudio^rND^1A01^nEmmanuel^sPérez-Calix^rND^1A02^nIgnacio^sGarcía Ruiz^rND^1A03^nMiguel^sCházaro Basáñez^rND^1A01^nEmmanuel^sPérez-Calix^rND^1A02^nIgnacio^sGarcía Ruiz^rND^1A03^nMiguel^sCházaro Basáñez^rND^1A01^nEmmanuel^sPérez-Calix^rND^1A02^nIgnacio^sGarcía Ruiz^rND^1A03^nMiguel^sCházaro BasáñezArtículos

Una especie nueva de Pachyphytum (Crassulaceae) para la flora de Jalisco, México

A new specie of Pachyphytum (Crassulaceae) for the flora of Jalisco, Mexico

Emmanuel Pérez–Calix1, Ignacio García Ruiz2 y Miguel Cházaro Basáñez3

1 Instituto de Ecología, A.C., Centro Regional del Bajío, Apdo. postal 386, 61600 Pátzcuaro, Michoacán, México. emmanuel.perezcalix@inecol.edu.mx.

2 Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Michoacán. Justo Sierra 28, 59510 Jiquilpan, Michoacán, México. igarciar@ipn.mx.

3 Departamento de Geografía, Universidad de Guadalajara, Avenida Maestros y M. Bárcena, 44260 Guadalajara, Jalisco, México.

Recibido en noviembre de 2007

Aceptado en marzo de 2008

RESUMEN

Se describe y propone como especie nueva para la ciencia a Pachyphytum contrerasii (Crassulaceae). El nuevo taxon se ubica en la sección Pachyphytum Moran, por llevar las brácteas imbricadas en el cincino joven, tener la corola más corta que el cáliz y por la presencia de una mancha roja evidente en la cara interna de los segmentos de la corola. La especie más semejante morfológicamente es P. machucae I. García, Glass et Cházaro, de la cual P. contrerasii difiere en diversos caracteres de la flor, tales como: el largo del pedicelo, la relación entre el largo de la corola y el del cáliz y la coloración de la cara interna de los pétalos, estambres y pistilo.

Palabras clave: clado Acre, Echeverioideae, Pachyphytum machucae, taxonomía.

ABSTRACT

Pachyphytum contrerasii (Crassulaceae) is proposed and described here as a new species from central Jalisco, western Mexico. This taxon belongs to the section Pachyphytum Moran, on account of its imbricate bracts of the young cincinnus, of its corolla shorter than the calyx and of its the conspicuous red dot on the inner face of the corolla segments. In terms of morphology and geography the closest relative is Pachyphytum machucae I. Garcia, Glass & Cházaro, from northwestern Michoacan, In addition to its geographical distribution, Pachyphytum contrerasii is separated from this species by the possession of pedicels 2–4 mm long, a corolla 3 mm long that is shorter than the pair of larger sepals, and bicolored inner face of the petals, stamens and pistil. Besides being a new species this is the first report of the genus Pachyphytum for Jalisco state.

Key words: clado Acre, Echeverioideae, Pachyphytum machucae, taxonomy.

El género Pachyphytum (Crassulaceae), en su ubicación tradicional, pertenece a la subfamilia Echeverioideae (sensu Berger, 1930), mientras que las propuestas modernas, como la de Hart (1995) lo agrupan con Echeveria DC., Graptopetalum Rose, Lenophyllum Rose, tacitus Moran, thompsonella Rose y Villadia Rose en el clado Acre (subfamilia Sedoideae; tribu Sedeae; subtribu Sedinae). Se diferencia de los demás por presentar un par de apéndices escamosos en la cara interna de cada pétalo. Como se conoce en la actualidad, el género consta de 17 especies de distribución restringida al centro de México, desde la región sureste de Tamaulipas al centro y noroeste de Michoacán, abarcando porciones de los estados de Hidalgo, San Luis potosí, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. La mayoría de las especies presentan distribución muy restringida, pues con excepción de Pachyphytum compactum Rose, P. hookeri (Salm–Dyck) A. Berger, P. glutinicaule Moran y P. viride E. Walther, las demás se registran únicamente de la localidad en que se colectó el tipo y de áreas cercanas. Cabe mencionar que la especie que aquí se describe es la primera del género que se localiza en el estado de Jalisco, lo que a su vez amplía la distribución conocida para el grupo hacia el occidente de México.

Durante una exploración realizada en busca de orquídeas en la cascada Cola de Caballo, en el municipio de Zapopan, Jalisco, el señor Ignacio Contreras villa–señor halló creciendo sobre las rocas una planta suculenta que llamó su atención y colectó algunos ejemplares que fueron determinados como pertenecientes al género Pachyphytum. Sin embargo, se encontró que no corresponde a ninguna de las especies descritas con anticipación y debido a ello se propone como nueva para la ciencia y se le dedica el nombre a su descubridor.

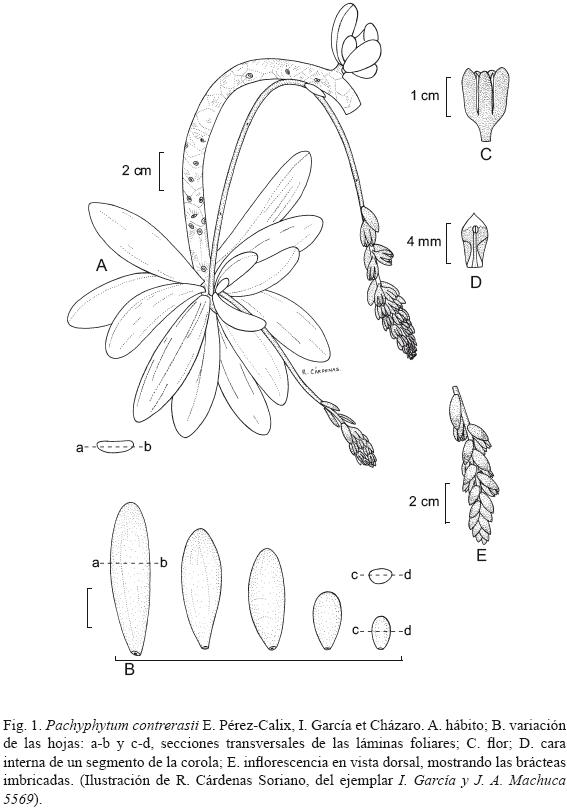

Pachyphytum contrerasii E. Pérez–Calix, I. García et Cházaro, sp. nov. TIPO: México. Jalisco: municipio de Zapopan, cantil rocoso contiguo a la Cascada "Cola de Caballo" junto al Mirador "Dr. Atl", alt. 1450 m. 24 sep. 2001. M. cházaro B., L. F. Gómez y J. R. Gómez 8157 (holotipo: IEB; isotipos: CIMI, ENCB, MEXU y XAL). (Fig. 1.)

Planta suffrutescens, succulenta, glabra, pendula vel decumbens, caules simplices vel ramosi, usque 20 cm longi; folia rosulam usque ad 12 cm diametro formantia, laminae ambitu anguste ellipticae usque lanceolatae, apice obtusae, 4–7.5 cm longae, 1.5–2.5 cm latae ad partem mediam, 5–7 mm crassae, viridi–glaucae usque roseae ad basem, griseo–lavandulaceae usque viridi–caerulescentes ad partem mediam et apicem; inflorescentia cincinniformis, pedunculus usque 25 cm longus, 12–24 floribus, bracteae imbricatae in cincinno juveni, oblongo–ovatae, ad apicem obtusatae et mucronulatae, 6–16 mm longae, 3–9 mm latae, 2–5 mm crassae, virides vel olivaceae, glaucae; calyx corollam superans, segmentis oblongis inaequalibus; corolla subcampanulata, ad basem connata, lobi oblongi, 7–8 mm longi, 3–3.5 mm lati, ad apicem acuti, extus dilute virides, ad apicem fusci, intus dilute virides, maculam scarlatinam, 2.5 mm diametro ferentes, segmentarum appendices ovali–subcirculares, 1 mm longi, scarlatini.

Planta sufrutescente, suculenta, glabra, glauca, colgante a decumbente; tallos simples o ramificados cerca de la base, hasta de 20 cm de largo y de 10–15 mm de diámetro cerca de la base; hojas formado una roseta hasta de 12 cm de diámetro, laxa en el ápice del tallo; láminas estrechamente elípticas a oblanceoladas en contorno, estrechamente elípticas en sección transversal, ápice romo, de 4–7.5 cm de largo, de 1.5–2.5 cm de ancho en la parte media, de 5–7 mm de grueso, glaucas, de color verde glauco a rosado en la base, gris–lavanda a verde–azulado en la parte media y en el ápice; inflorescencia en forma de cincino, pedúnculo hasta de 25 cm de largo y de 3–5 mm de diámetro cerca de la base, de color rosado, cincino de 10–16 cm de largo, con 12–24 flores; brácteas imbricadas en el cincino joven, alternas, oblongo–ovadas, ápice obtuso, mucronulado, ligeramente sagitadas en la base, de 6–16 mm de largo, de 3–9 mm de ancho, de 2–5 mm de grueso, glaucas, de color verde a verde olivo, rosadas en la base y con la edad; pedicelos de 2–4 mm de largo y de 2 mm de diámetro, glaucos, de color verde; cáliz mayor que la corola, sépalos 5, fusionados en la base formando un tubo de 3–3.5 mm de alto y 6.5 mm de diámetro, segmentos oblongos, desiguales entre sí en largo y ancho, dos mayores de 9–12 mm de largo por 3.5–6 mm de ancho, de 1.3–1.5 mm de grueso, tres menores de 6–9 mm de largo, de 3–4 mm de ancho, de 0.6–0.7 mm de grueso, glaucos, de color verde, ápice obtuso y mucronulado; corola subcampanulada, pétalos 5, connados cerca de la base, lóbulos oblongos, de 7–8 mm de largo, 3–3.5 mm de ancho, ápice agudo, cara externa de color verde muy claro con el ápice ligeramente más oscuro, cara interna verde clara con una mancha oval de color rojo escarlata de 2.5 mm de diámetro, apéndices de los segmentos oval–subcirculares, de 1 mm de largo, de color rojo escarlata; filamentos antisépalos de 4.5 mm de largo, los antipétalos adnados, de 3–4 mm de largo, anteras de 0.5 mm de largo; nectario de 1 mm de largo, de color amarillo; ovario de 3 mm de alto por 3 mm de diámetro, estilos de 1 mm de largo, de color rojo, estigmas globosos, de 0.2 mm de diámetro; folículos de 5 mm de largo; semillas numerosas, de 0.2 mm de largo, de color café.

Pachyphytum contrerasii lleva las brácteas imbricadas en el cincino joven, la corola más corta que el cáliz y tiene una mancha roja en la cara interna de los pétalos, características que lo ubican en la sección Pachyphytum (sensu Moran, 1968). Morfológicamente, la especie nueva tiene mayor semejanza con P. machucae I. García, Glass et Cházaro (García et al., 1999), del que se diferencia de la siguiente manera: P. contrerasii tiene pedicelos de 2–4 mm de largo y de 2 mm de diámetro, mientras que los de P. machucae miden de 5–10 mm de largo y de 1.5–2 mm de diámetro. Además, la corola de la nueva especie es 3 mm más corta que los sépalos mayores, mientras que la de P. machucae es tan larga o brevemente más corta que los sépalos mayores; y, por último, en P. contrerasii la cara interna de los pétalos, el pistilo y los estambres son bicolores, de color amarillo–crema o blanquecino en las tres cuartas partes inferiores y de color escarlata hacia el ápice, a su vez, en P. machucae estas partes de la flor son totalmente de color de rosa.

Paratipos: MÉXICO. Jalisco: municipio Zapopan, Salto cascada "Cola de Caballo", mirador Dr. Atl, carretera Guadalajara–Saltillo aprox. km 14; I. García & J. A. Machuca 5569 (CIMI). Misma localidad, M. cházaro, M. Mendoza y c. Glass 7790 (IEB).

Fenología: la nueva especie se ha observado en floración de noviembre a marzo, cada planta produce hasta tres inflorescencias por año.

Distribución geográfica y ecológica: Pachyphytum contrerasii se conoce únicamente de la localidad en que se colectó el tipo, en el centro–norte del estado de Jalisco. Habita en medio del bosque tropical caducifolio, sobre taludes verticales de rocas ígneas, en laderas con orientación norte, en altitudes de 1380 a 1450 m, en donde crece junto con tillandsia capitata Griseb.

AGRADECIMIENTOS

Estamos muy agradecidos con las siguientes personas por su ayuda en el trabajo de campo, sin la cual hubiera sido imposible conseguir especímenes de la planta: Ignacio Contreras, Oscar M. Valencia, J. A. Machuca, J. Cortés, S. Cortés, A. Galván, A. Larios; en especial con J. Rodrigo y L. Felipe Gómez Jolly, quienes descendieron por el cantil para obtener las muestras. También damos las gracias al Dr. Jerzy Rzedowski R. y al Dr. Victor Steinmann por la lectura crítica y sugerencias al manuscrito. La ilustración se debe a la inspiración del Sr. Rogelio Cárdenas. El primer autor reconoce el apoyo económico del Instituto de Ecología, A.C. (cuenta 20006), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; el segundo autor agradece a la Comisión de Operación y Fomento para las Actividades Académicas y de Estímulos al Desempeño de los Investigadores del Instituto politécnico Nacional.

LITERATURA CITADA

Berger, A. 1930. Crassulaceae. In: Engler, A. y K. Prantl (eds.). Die natürlichen Pflanzenfamilien, ed. 2, 18a. Verlag Wilhelm Engelmann. Leipzig. pp. 352–458. [ Links ]

García, I., C. Glass y M. Cházaro. 1999. Pachyphytum machucae (Crassulaceae) una nueva especie de Michoacán, México. Acta Bot. Mex. 47: 9–14. [ Links ]

Hart, H. 1995. Infrafamilial and generic classification of the Crassulaceae. In: Hart, H. y U. Eggli (eds.). Evolution and systematic of the Crassulaceae. Backhuys publishers. Leiden. pp. 159–171. [ Links ]

Moran, R. 1968. New subgeneric groups in Echeveria and Pachyphytum. Cact. Suc. (U.S.): 40: 36–42. [ Links ]

^rND^sBerger^nA.^rND^sGarcía^nI.^rND^nC.^sGlass^rND^nM.^sCházaro^rND^sHart^nH.^rND^sMoran^nR.^rND^1A01^nCarmen Isela^sOrtega-Rosas^rND^1A01^nM. Cristina^sPeñalba^rND^1A02^nJosé Antonio^sLópez-Sáez^rND^1A03^nThomas R.^sVan Devender^rND^1A01^nCarmen Isela^sOrtega-Rosas^rND^1A01^nM. Cristina^sPeñalba^rND^1A02^nJosé Antonio^sLópez-Sáez^rND^1A03^nThomas R.^sVan Devender^rND^1A01^nCarmen Isela^sOrtega-Rosas^rND^1A01^nM. Cristina^sPeñalba^rND^1A02^nJosé Antonio^sLópez-Sáez^rND^1A03^nThomas R^sVan DevenderArtículos

Retrospectiva del bosque de pino y encino de la Sierra Madre Occidental, Sonora, noroeste de México, hace 1000 años

The pine–oak forest in the Sierra Madre Occidental, Sonora, northwestern Mexico, a thousand years ago

Carmen Isela Ortega–Rosas1*, M. Cristina Peñalba1**, José Antonio López–Sáez2, Thomas R. Van Devender3

1 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ecología, Apdo. postal 1354, 83000 Hermosillo, Sonora, México. *Dirección actual: Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement, BP 80, Europóle Méditerranéen de l'Arbois, 13545 Aix–en–Provence cedex 4, Francia. ortega@cerege.fr.

2 Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia, Departamento de Prehistoria, Laboratorio de Arqueobotánica, Duque de Medinaceli 6, 28014 Madrid, España. alopez@ceh.csic.es **Dirección actual: Universidad de Sonora, Departamento de Geología, Apdo. postal 847,83000 Hermosillo, Sonora, México. penalba@servidor.unam.mx.

3 Arizona–Sonora Desert Museum, 2021 N. Kinney Rd., Tucson, AZ 85743, Estados Unidos. yecora4@comcast.net.

Recibido en octubre de 2006

Aceptado en febrero de 2008

RESUMEN

La Ciénega de Camilo es un humedal con Sphagnum palustre localizado en un bosque denso de pino y encino con cuatro especies de Pinus y siete de Quercus, en la Sierra Madre Occidental, en la región este de Sonora. Los análisis de polen y palinomorfos no polínicos de dos núcleos de sedimento muestran que el bosque de pino y encino ha existido en el lugar durante el último milenio. Sin embargo, hace alrededor de mil años (1058 ±60 y 870 ±70 años cal. BP (años calibrados antes del presente)), el pino era más abundante que hoy día, y además crecía una especie de pino adicional, posiblemente del grupo de Pinus strobiformis, que hoy prospera a mayores elevaciones, en un clima más fresco y húmedo. Había abundancia y diversidad de helechos. Los palinomorfos no polínicos sugieren condiciones más húmedas (presencia de Copepoda) y eu– a mesotróficas en la base, seguidas por condiciones más secas (amerosporas indiferenciadas, tipo 55A, Zygnemataceae y Pediastrum), conducentes al medio ambiente mesotrófico–ombrotrófico más reciente caracterizado por Pleospora y tipo 82E, que refleja la ciénega de Sphagnum palustre. Se infiere que hubo un período húmedo hace alrededor de 1000 años (14C BP), contemporáneo con el máximo desarrollo de las culturas arqueológicas de los desiertos Sonorense y Chihuahuense, que fue seguido por un clima progresivamente más seco y cálido.

Palabras clave: cambio climático, Holoceno reciente, México, paleoecología, palinomorfos no polínicos, polen.

ABSTRACT

The Ciénega de Camilo is a Sphagnum palustre seep in a canyon in dense pine–oak forest with four species of pine and seven of oak in the Sierra Madre Occidental of eastern Sonora, Mexico. Analyses of pollen and non–pollen palynomorphs in two sediment cores show that pine–oak forest has been at the site during the last thousand years. When sedimentation began about 1000 years ago (1058 ±60 and 870 ±70 cal. BP (calibrated years before present)), pine was more abundant than today with an additional species with large pollen grains now present at higher elevation. The abundance and diversity of ferns were higher. Non–pollen palynomorphs suggest moister (presence of Copepoda), and eu– to mesotrophic conditions at the base, followed by drier conditions (unidentified amerospores, type 55A, Zygnemataceae, and Pediastrum), leading to the most recent mesotrophic–ombrotrophic environment characterized by Pleospora, type 82E, and the Sphagnum palustre seep. The inferred wet period at around 1000 cal. BP followed by drier and warmer climates is contemporaneous with the maximum development of the Sonoran and Chihuahuan desert archeological cultures.

Key words: climate change, Late Holocene, Mexico, non–pollen palynomorphs, palaeoecology, pollen.

INTRODUCCIÓN

El noroeste de México tiene una alta biodiversidad, reflejo de la transición entre los reinos Neotropical y Holártico, y de un fuerte gradiente altitudinal. Así, en el municipio de Yécora en el este de Sonora, por encima del matorral espinoso y la selva baja caducifolia, se suceden el pastizal templado, el bosque abierto de encino y el bosque de pino y encino. La flora, con cerca de 1700 taxa que crecen en 3300 km2, es muy diversa, con elementos de afinidad templada, tropical y con los desiertos Sonorense y Chihuahuense (Van Devender y Reina G., 2005; Van Devender et al., 2005). Sin embargo, poco se conoce del efecto que tuvieron los cambios climáticos pasados en la diversidad de plantas y en la historia de la vegetación del norte de la Sierra Madre. Trabajos previos no publicados (Ortega–Rosas, 2000, 2003) señalan la existencia de un registro de vegetación del Holoceno (los últimos 10,000 años) para la Ciénega de Camilo, en el municipio de Yécora. Presentamos aquí un estudio polínico de esta misma ciénega que muestra un registro paleoecológico que se remonta a hace mil años.

Algunos estudios previos aportan información sobre los paleoclimas del noroeste de México. Estos incluyen secuencias polínicas (Sirkin et al., 1994; Anderson y Van Devender, 1995; Ortega–Rosas, 2000, 2003; Lozano–García et al., 2002; Rhode, 2002), macrofósiles en depósitos de roedores (Van Devender et al., 1987; Van Devender, 1990a, 1990b), y secuencias de sedimento y diatomeas (Ortega–Ramírez et al., 1998; Ortega–Guerrero et al., 1999; Metcalfe et al., 2002), así como datos del suroeste de los Estados Unidos (Martin, 1963; Anderson y Shafer, 1991). Tales estudios sugieren que durante el Holoceno (últimos 11,000–10,000 años) la estacionalidad de las precipitaciones cambió drásticamente, ocasionando una mayor aridez y mayor calor al final de la primavera y en el inicio del verano, lo que culminó con el establecimiento del régimen climático moderno hace 4000 años, con el inicio del Holoceno reciente. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren una aridez máxima en el Holoceno medio (Ortega–Ramírez et al., 1998; Ortega–Guerrero et al., 1999; Metcalfe et al., 2002), mientras para otros éste fue un período más húmedo (Martin, 1963; Van Devender et al., 1987; Van Devender, 1990a, 1990b; Ortega–Rosas, 2003).

También se registraron fluctuaciones de temperatura y humedad de menor magnitud en los últimos 2000 años, una de las cuales es un período más húmedo alrededor de 1000 BP (años de radiocarbono antes del presente, considerándose como presente el año 1950 de nuestra era) detectado por Van Devender (1987) y Van Devender et al. (1987). Estos cambios fueron concomitantes con el impacto humano (Sirkin et al., 1994; Sankey et al., 2001; Davis et al., 2002). Precisamente, este último período es de importancia clave en la historia de los habitantes pre–europeos de la región conocida como Aridamérica del norte de México. Existen evidencias arqueológicas que sugieren que hubo comercio con otras culturas después del año 1250 BP (1250 años antes del presente o año 700 de nuestra era según Álvarez–Palma, 1996). Sin embargo, alrededor de hace 1000 años, las interacciones ya fueron significativas. En Trincheras, en el centro–oeste de Sonora (Fig. 1), se practicaba la agricultura utilizando canales de irrigación entre los años 1150 y 850 BP, mientras que los primeros pueblos de la cultura del Río Sonora se registran en el año 875 BP. Por otra parte, en Casas Grandes en el noroeste de Chihuahua, hubo innovaciones considerables en las pautas de asentamiento, la arquitectura, decoración de cerámicas, etc., poco antes del año 890 BP (DiPeso, 1966; Álvarez–Palma, 1996). Los restos arqueológicos de la cultura Huatabampo de la costa sur de Sonora parecen confirmar este período húmedo: dichos asentamientos fueron abandonados hacia el año 950 BP debido a fuertes cambios en el lecho del río que causaron inundaciones en sus áreas de habitación. Los arqueólogos sugieren que hubo alteraciones en el régimen climático (Álvarez–Palma, 1996), pero no hay un registro paleoclimático disponible. Presentamos aquí un estudio de la historia de la vegetación y el clima en un sitio localizado en el bosque de pino y encino de la Sierra Madre Occidental, en el este de Sonora, a través del análisis del polen y los palinomorfos no polínicos (PNP) de una secuencia de sedimento fechada en 870 ±70 y 1058 ±60 cal. BP.

ÁREA DE ESTUDIO

La Sierra Madre Occidental es una de las principales provincias fisiográficas de México. Se trata de una gran formación de varios kilómetros de espesor, originada en el Oligoceno–Mioceno (Swanson y Walk, 1988; Cochemé y Demant, 1991; Roldán y Clark, 1992) que se desarrolla a lo largo de la costa occidental pacífica mexicana y separa los desiertos de Sonora y Chihuahua (Fig. 1). Las mayores elevaciones entre 27 y 30° de latitud norte alcanzan 2700 m. La precipitación anual en la localidad de Yécora, localizada a 1500 m de altitud en el este de Sonora, es en promedio de 913 mm, siendo predominantes las lluvias de verano, la temperatura media anual es de 14.4 °C (Búrquez et al., 1992). El sitio de estudio de la Ciénega de Camilo se localiza en el bosque de pino y encino entre Yécora y la frontera con el estado de Chihuahua (28°25'34" N, 108°34'09" W, 1550 m s.n.m.; Van Devender et al., 2003), 8.5 km al oeste de la frontera interestatal sobre la carretera 16 (Figs. 1 y 2). Es un área pantanosa cubierta de Sphagnum palustre (Fig. 3) de 1700 m2 de superficie y 110 m de largo, ligeramente escalonada, con una pendiente media de 13° (Ortega–Rosas, 2000), originada por una falla en el terreno, sobre rocas terciarias, y alimentada por una fuente permanente de agua ácida con pH 4.2 (Van Devender et al., 2003). Este hábitat es la única localización conocida de Sphagnum palustre en el noroeste de México. El sitio está rodeado por un bosque denso y diverso de pino y encino, con cuatro especies de pinos (Pinus engelmannii, P. yecorensis, P. chihuahuana, y P. herrerae) y siete de encinos (Quercus arizonica, Q. chihuahuensis, Q. coccolobifolia, Q. durifolia, Q. hypoleucoides, Q. oblongfolia y Q. toumeyi), y ocasionalmente con táscate (Juniperus deppeana) y madroño (Arbutus xalapensis) (Van Devender et al., 2003). En el sitio y a lo largo del arroyo que corre por el fondo del cañón aguas abajo, se desarrollan árboles riparios como Alnus oblongifolia, Cupressus arizonica, llex tolucana, Prunus gentryi y Juniperus mucronata. En la ciénega también crecen algunas especies de Poaceae (Agrostis scabra, Andropogon glomeratus, Panicum acuminatum) y Cyperaceae (Carex turbinata, Cyperus spp., Eleocharis spp., Juncus spp. y Rhynchospora sp.). Las pteridofitas incluyen a Polypodium polypodioides, Selaginella rupicola, S. novoleonensis, y ocasionalmente Athyrium filix–femina y Plagiogyriapectinata.

MÉTODOS

Se obtuvieron dos núcleos de sedimento, CAM1 y CAM2 (Fig. 2), con un nucleador de tipo Livingstone (Wright, 1991) en uno de los "escalones" de la turbera, a 25 m de distancia por debajo de la fuente de agua, distanciados 2 m uno de otro. Se tomaron muestras de 1 cm3 de sedimento y se trataron en laboratorio siguiendo métodos clásicos (Faegri et al., 1989): filtrado con tamiz de 500µ, HCl, NaOH, HF en caliente, filtrado con malla de 7µ y acetólisis. Se añadieron pastillas de Lycopodium clavatum (batch 124961) para calcular la concentración polínica. Los porcentajes de polen y palinomorfos no polínicos (algas, hongos, bacterias y zooplancton) se refieren a la suma polínica total de cada nivel, y los porcentajes de esporas de helechos, a la suma total de polen y esporas. Se definieron tipos polínicos de Pinus según el tamaño del grano. Los palinomorfos no polínicos se indican con los nombres científicos correspondientes cuando se identifican como tales, o bien se presentan como tipos que en ocasiones pueden relacionarse con estructuras identificadas, o bien son incertae sedis. Los diagramas se graficaron con el programa Gpalwin (Goeury, 1997), el análisis de componentes principales de los datos polínicos se obtuvo con el programa PC–ORD 3.15; excluyéndose en este análisis los de palinomorfos no polínicos. La zonación de los diagramas de estos últimos se basa en las variaciones cualitativas de los taxones con mayores frecuencias y de los más representativos desde el punto de vista ecológico. Las dos dataciones radiométricas se obtuvieron en el laboratorio Beta Analytic Inc., en Florida, Estados Unidos, por el método radiométrico convencional y fueron calibradas con el programa CALIB 5.0.1 (Stuiver y Reimer, 1993); se presentan como edades calibradas antes del presente (cal. BP).

RESULTADOS

Estratigrafía y cronología

Los dos núcleos (CAM1 y CAM2) muestran arcillas orgánicas de color gris oscuro, fragmentos de Sphagnum palustre en descomposición en los niveles superiores (Figs. 4 y 5), y plantas vivas de Sphagnum palustre en la superficie del sitio. Adicionalmente, el núcleo CAM1 presenta en la base arcillas orgánicas de color gris claro que no se observan en CAM2. El Cuadro 1 indica las edades de radiocarbono obtenidas, con sus intervalos de edad y las fechas calibradas equivalentes antes del presente y después de Cristo. La base del núcleo CAM1 (67 a 54 cm de profundidad) fue fechada en 870 ±80 cal. BP. Sedimentos suprayacentes del mismo núcleo (43 a 30 cm de profundidad) dieron una edad de 1058 ±60 cal. BP. Las dos fechas son muy próximas teniendo en cuenta sus márgenes de error, pero se observa una ligera inversión que sugiere la existencia de una perturbación en la sedimentación, probablemente ligada a un deslizamiento de sedimentos. Por esta razón no se considera que el registro cubre los últimos mil años (hecho que se podría definir con un estudio muy minucioso de radiocarbono de los 30 cm superiores, lo que está fuera del objetivo de nuestro trabajo). Sin embargo, el intervalo entre 67 y 30 cm sí es representativo del período de alrededor de hace 1000 años que indican las dos dataciones, de la misma manera que el intervalo superior indica condiciones estratigráficas diferentes tanto en el tipo de sedimento como en el contenido de microfósiles.

Análisis polínico

Las figuras 4 y 5 ilustran los resultados de los análisis polínicos de los dos núcleos. Puede observarse la disminución de las frecuencias polínicas de Pinus y de Pteridophyta (estas últimas más variables) hacia la parte superior de las secuencias, y un ligero incremento de las de Quercus y Cupressaceae. La Fig. 6 muestra la definición y correlación de zonas polínicas por el análisis de componentes principales (ACP, únicamente basado en los granos de polen). El primer componente está correlacionado positivamente con Pteridophyta y Pinus, y negativamente con Quercus y Cupressaceae. El segundo está dominado por valores fuertemente positivos de Poaceae, Cyperaceae, Pinus y Chenopodiaceae, así como valores intensamente negativos para Quercus, Pteridophyta, Alnus y Cupressaceae. Los dos primeros componentes explican 96.5% de la varianza total.

Se definieron y correlacionaron mediante el ACP cuatro zonas polínicas para CAM1 y cuatro para CAM2 (Fig. 6, Cuadro 2). En la primera (CAM1–1), Quercus (70% de la suma polínica) es el taxon dominante. El polen de Pinus alcanza las mayores frecuencias de la secuencia (25%), lo que sugiere la mayor abundancia (y/o mayor producción polínica) de árboles de pino dentro del bosque de pino y encino. Las zonas CAM1–2 y CAM2–1 se caracterizan por los altos porcentajes de polen de Quercus (70%), un ligero descenso de los de Pinus (ca. 20%), aumento de frecuencias de esporas de Pteridophyta (hasta 64%), y >10% Alnus (probablemente A. oblongifolia). Los Pteridophyta corresponden mayormente a esporas monoletes desprovistas de perisporio, que probablemente incluyen las familias Aspleniaceae, Dryopteridaceae y Polypodiaceae. Asplenium palmeri, Athyrium filix–femina y Polypodium polypodioides están presentes en el sitio en la actualidad (Van Devender et al., 2003). Las altas frecuencias polínicas de las esporas son indicativas de poblaciones mayores que las actuales.

Las zonas CAM1–3, CAM2–2 y CAM2–3 muestran un descenso de las frecuencias de Pteridophyta a 30% y de Pinus a 12–16%. Quercus alcanza un máximo de 77% y permanece dominante. Son notables Poaceae y Cyperaceae (<5%), particularmente en CAM2, donde probablemente sus altos porcentajes están ligados a la disminución de los valores de Quercus. Las zonas superiores CAM1–4 y CAM2–4 muestran valores altos de Quercus (80%), de nuevo una disminución de Pinus (5%) y Pteridophyta (hasta casi desaparecer), así como un aumento del polen de Cupressaceae (<10%), Cyperaceae (<10%) y Typha. La presencia de poblaciones incipientes de Typha se confirma por las ascosporas del tipo 206 (ver palinomorfos no polínicos, Figs. 7 y 8).

Análisis de palinomorfos no polínicos (PNP)

Los palinomorfos no polínicos (Figs. 7 y 8, Fig. 9) son raros en la base de las secuencias (zonas de PNP 1 y 2), probablemente debido a la naturaleza arcillosa del sedimento que puede haber limitado su conservación. Sin embargo, la observación de espermatóforos de copépodos (tipo 28; 2%) indica la presencia, aun cuando temporal, de aguas abiertas (Van Geel, 1978) durante la zona 1, lo que sugiere que la humedad edáfica fue mayor hace alrededor de 1000 BP en el inicio de la sedimentación, que en los demás períodos. Entre otros PNP se incluyen amerosporas indiferenciadas de hongos, Spirogyra (tipo 130), esporas de musgos, el tipo 55A (esporas de Sordariaceae), y ocasionalmente Zygnema (tipo 314). Este conjunto indica un período relativamente seco y aguas estancadas eu– a mesotróficas.

Los PNP son abundantes y más diversos en los niveles superiores con Sphagnum (zonas 3 y 4). En la 3, las amerosporas indiferenciadas, Pediastrum (tipo 900) y las cianobacterias Anabaena y Aphanizomenon alcanzan sus valores máximos que indican una intensificación del período árido, una máxima concentración de nutrientes en el medio ambiente acuático mesotrófico, y posiblemente la presencia de ganado o agricultura. Pleospora (tipo 3B) y el tipo 82E reflejan un clima árido y condiciones ombrotróficas en el sitio (sedimento depositado únicamente por el efecto del agua de lluvia).

La zona 4 de PNP se caracteriza por los mismos tipos dominantes de la zona 3, pero con menores frecuencias, y porque el tipo 55A y Anabaena desaparecen del registro. Sin embargo, se observa un incremento en las frecuencias de los tipos 14C, 22A, 126, y se registran las primeras apariciones de los tipos 72D, 88A, 93, 332E, 425, el tipo 36 (Acari, Oribatei) y Cosmarium cf. controversum. El registro de ácaros es indicador de cambios florísticos y podría relacionarse en el polen con el aumento de Cupressaceae y Alnus, así como la disminución de Pinus y Pteridophyta. También están presentes las amerosporas indiferenciadas de hongos, Anabaena, Pediastrum, Spirogyra, Aphanizomenon gracile, y conidios de Sporidesmium sp. Estos conjuntos sugieren de nuevo un ambiente mesotrófico ombrotrófico, probablemente algo más húmedo que el de los niveles subyacentes. Lo anterior concuerda con el aumento de esporas del tipo 3B (Pleospora) y de Sphagnum, un género de musgos típico de humedales ombrogénicos.

Para CAM2, las zonas polínicas y de PNP coinciden, pero no es así para CAM1, posiblemente porque los cambios en el contenido polínico del sedimento están más relacionados con la vegetación regional, mientras que los cambios en PNP reflejan condiciones locales en el sitio.

DISCUSIÓN

Estratigrafía y cronología

La ligera inversión de las fechas obtenidas en el núcleo CAM1 (870 ±80 cal. BP y 1058 ±60 cal. BP, Fig. 3) puede interpretarse de dos maneras que apuntan hacia una misma causa. En primer lugar, teniendo en cuenta los márgenes de error de las dos fechas, la diferencia entre las edades es de 48 años, cantidad estadísticamente poco significativa. Puede entenderse que todo el sedimento comprendido entre la base y el nivel de 30 cm fue depositado alrededor de hace 1000 años, indicando una tasa de sedimentación relativamente elevada si la comparamos con la profundidad total de la secuencia y su edad. Sólo la existencia de un clima húmedo permitiría tal sedimentación.

La segunda interpretación considera que existe una inversión real, y que los niveles comprendidos entre 43 y 30 cm (1058 ±60 cal. BP) son ligeramente más antiguos que la base, originalmente depositados en un lugar superior de la ciénega, más próximo a la fuente de agua, y que sufrieron un deslizamiento y se redepositaron sobre los niveles de CAM1 fechados en 870 ±80 cal. BP. Este deslizamiento también sólo pudo darse bajo la existencia de un clima húmedo.

La estratigrafía polínica descrita más arriba no detecta cambios importantes atribuibles a esta última causa; sin embargo, en el análisis microscópico se observó una mayor degradación de los granos de polen en los niveles comprendidos entre 43 y 30 cm, calculándose de 35 a 38% de microsporas deterioradas de Quercus (taxon dominante en toda la secuencia) frente a 8 a 20% observados en el resto de la columna. Por otra parte, en estos niveles se aprecia la presencia de gravilla, que sugiere la influencia de una erosión. La degradación del polen y la presencia de gravilla son argumentos a favor de la hipótesis de un deslizamiento.

Los niveles entre los 30 cm de profundidad y la superficie son litológicamente diferentes, dominando en ellos el esfagno (acumulación de restos de Sphagnum). Representan una época más reciente y denotan, a través de los PNP, condiciones de mayor aridez en el período posterior a 1000 BP.

Cambios ambientales bióticos

Las frecuencias polínicas de Pinus y Quercus en CAM1 y CAM2 se compararon con las de muestras de lluvia polínica actual de la región (Ortiz–Acosta, 2003; Ortega–Rosas, 2003). En el bosque de pino y encino los valores porcentuales de polen de Quercus son elevados y los de Pinus pueden alcanzar 30 % en lugares en que la densidad de pinos es mayor, pero son inferiores, como en nuestro caso, cuando los pinos son menos abundantes, pues así como los pinos son buenos productores polínicos, también los encinos lo son. Factores como la orientación sur de una ladera son a menudo determinantes de la baja proporción de polen de pinos. En consecuencia, la comparación sugiere que hace 1000 años el sitio estuvo cubierto por una vegetación de bosque de pino y encino. Sin embargo, el polen y los PNP registraron cambios significativos en su composición. Éstos se reflejaron en una disminución progresiva de la relación Pinus/Quercus y una cada vez menor abundancia y diversidad de esporas de helechos hacia los niveles más recientes (Figs. 4 y 5). Dado que las frecuencias polínicas de Pinus, así como la precipitación, aumentan con la altitud en la región (Ortiz–Acosta, 2003; Ortega–Rosas, 2003), ello podría reflejar ambientes más húmedos y/o más fríos hace aproximadamente 1000 años.

El análisis morfológico de los granos de polen de Pinus muestra que hubo un cambio en las especies de pinos que poblaron la región. En la vegetación actual, Pinus chihuahuana, P. engelmannii, P. herrerae y P. yecorensis crecen en los alrededores del sitio. Hace aproximadamente 1000 años BP, la(s) especie(s) dominante era otra, cuyos granos de polen son de tamaño mayor (Fig. 10). Es posible que dicho árbol dominante corresponda a Pinus strobiformis, de microspora más grande y que actualmente crece a mayor altitud y en ambientes más húmedos y más fríos en la Mesa del Campanero, al oeste de Yécora. En cambio, la reducción de porcentajes de esporas de helechos y el aumento de los de polen de Cyperaceae y Poaceae observados en el sitio CAM2, zona 2, ocasionaron una disminución relativa en la contribución polínica de Quercus. También se registra un ligero aumento de amerosporas, por lo que el conjunto de estos cambios puede indicar un clima más árido.

El bosque y la ciénega experimentaron recientemente un cambio que viene dado por la disminución y desaparición final de los pinos con granos de polen grandes que ocurre al final de la zona 3 (CAM1–26 cm, Fig. 10) y por cambios en los PNP que se vuelven más abundantes y diversos de ahí en adelante (cambio de la zona 2 a la zona 3 de PNP, Figs. 7 y 8). Tanto amerosporas como Zygnemataceae, el tipo 55A y Pediastrum sugieren una creciente aridez local. Es más, Pleospora y el tipo 82e indican un medio ombrotrófico (Van Geel, 1978) que precede al establecimiento de Sphagnum (Figs. 4 y 5). La aparición de este último se debe probablemente a una dispersión y germinación exitosa de sus esporas en un sustrato favorable de un nuevo lugar de la ciénega. Sabemos, por el estudio de otro núcleo de sedimento de la misma ciénega, que Sphagnum está presente en la ciénega desde hace al menos 6000 BP (Ortega–Rosas, 2003).