Introducción

El desempeño profesional de los académicos se erige como eje relevante dentro de la política y las políticas de educación superior en México, y desde la década de los 80 ochenta ha sido objeto de estudio en la investigación ante la gran privatización y mercantilización de este nivel educativo (Aboites, 1999; Acuña Gamboa y Pons Bonals, 2019; Andión Gamboa, 2007; López Salgado, 2010). Así, las instituciones de educación superior (IES) y centros de investigación se han visto forzados a someterse a los sistemas de evaluación de la educación superior con la finalidad de obtener fondos económicos públicos para su ejercicio, también para contar con un sistema diferenciador de calidad y asignación de prestigio institucional (rankings internacionales y nacionales), mejorar de manera colectiva o individual el ejercicio profesional de la docencia y la investigación, así como mejorar los salarios de dichos actores educativos, por citar algunos (Bensusán y Valenti, 2018; Zúñiga Rodríguez y Vargas Merino, 2022).

Desde la su creación en 1984, edel Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984, este se ha convertido en un parámetro imprescindible dentro de las evaluaciones del desempeño de las IES públicas y privadas, así como de los centros de investigación en el país, “… en términos de calidad de la investigación, transferencia de conocimiento y tecnología y contribución a la educación” (OCDEOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico , 2019:, p. 4), lo que ha otorgado mucho valor simbólico a los académicos que pertenecen al Sistemamiembros, puesto que se entiende que a través de este capital humano de alto nivel se lograrán alcanzar los objetivos y metas en la educación superior, aunado al hecho de que la pertenencia se traduce en estímulos económicos individuales que representan un incremento considerable a los salarios mensuales.

La pandemia por la Covid-19 obligó el al replanteamiento del ejercicio profesional de los académicos mexicanos1 en sus actividades esenciales: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. En este sentido resultan de especial interés las dinámicas desarrolladas por parte del profesorado integrante del SNI durante el período comprendido entre marzo de 2020 y julio de 2022, en cuanto a la relación entre la participación de esta comunidad en el Sistema y el desarrollo de agotamiento profesional o motivación laboral durante el confinamiento socioeducativo.

Con base en esto ello, el documento se divide en cuatro apartados. En la “Revisión sSistemática de la Lliteratura” se exponen los hallazgos más importantes que se han publicado en los últimos 10 diez años sobre la temática, con especial énfasis en el contexto mexicano; en el “Método” se detalla el proceso sobre el quemediante el cual se recopilaron, sistematizaron e interpretaron los datos que dan sustento al trabajo; en los “Resultados” se exponen los hallazgos más importantes de la investigación en torno a la temática tomando como ejes de análisis la jornada laboral, el agotamiento profesional y la motivación laboral; por último, en “Discusión y cConclusiones” se da cuenta de los puntos de encuentro y desencuentro de los resultados aquí expuestos presentados con los encontrado hallados por otros autores, para cerrar el apartado exponiendo los principales problemas y líneas emergentes sobre el objeto de estudio.

Revisión Sistemática de la Literatura

La presente revisión sistemática tiene por objeto exponer mostrar los alcances científicos en tres categorías analíticas de interés en esta investigación: 1) el SNI en la educación superior de México; 2) Burnout y SNI, y; 3) agotamiento profesional o motivación laboral y SNI en pandemia.

En cuanto al SNI en la educación superior de México, algunos autores aseveran que gracias al programa se ha mejorado la productividad científica y tecnológica en Méxicoel país, ya que los criterios de evaluación para el ingreso, permanencia y promoción dentro del sistema este, encaminan a los académicos a la mejora de sus perfiles profesionales, al liderazgo, a la participación, el prestigio y el reconocimiento en sus respectivos campos de estudio, lo que ha convertido al Sistema SNI en un grupo de elite que así contribuye como een la conformación de nuevas generaciones de investigadores y científicos de México (Camarillo Hinojoza, 2020; Castillo Ochoa, 2019; Contreras Gómez et al., 2020; Galaz Fontes y Gil-Antón, 2013; Grediaga Kuri, 2001; Hernández Pérez, 2019; Jiménez Moreno, 2019; Ramón Santiago et al., 2020; Reveles Barajas, 2019; Reyes Ruiz y Surinach, 2015; Reyes Ruiz y Suriñach i Caralt, 2010; Rojas Méndez et al., 2017; Silva Payró, 2018),, y en algunos casos representa como un plus en el mercado académico laboral, donde cada vez hay menos opciones para obtener plazas de medio tiempo y tiempo completo (Izquierdo Campos y Atristan Hernández, 2019).

En consonancia con lo anterior, dicho sistema sigue representando la estabilidad económica y la mejora del prestigio profesional para un gran número de académicos del país; sin embargo, en muchos casos éste se aprecia como la emulación de estabilidad laboral y buenos salarios (Didou Aupetit y Gérard, 2010; Galaz Fontes y Martínez, St2021; Izquierdo Campos y Atristan Hernández, 2019; Lerma Gaxiola, 2019; Lerma Gaxiola et al., 2019; Lloyd, 2018; Ocampo Gómez et al., 2020; Ocampo Gómez y Rueda Hernández, 2015; Zúñiga Rodríguez y Vargas Merino, 2022).

En cuanto al segundo eje de análisis, “Burnout y SIN”, algunas investigaciones demuestran la relación que se gesta entre la participación en este programa de incentivos económicos con el incremento del problemas de estrés, distrés, trastornos del sueño y psicosomáticos digestivos, depresión, ansiedad, insonmnio, entre otros; por un lado, por la carga laboral extra y demandante que significa el cumplimiento de los requisitos para ingresar (productivismo académico); por otro, por el sistema de competitividad que subyacen al interior de las instituciones, que convierte los escenarios educativos laborales en campos simbólicos y económicos en disputa (Flores Padilla et al., 2013; Gil Antón, 2018; Irigoyen Padilla y Martínez Alcántara, 2015; Martínez Alcántara Alcántara, 2013; Méndez Hinojosa, et al., 2014; Méndez López, 2017; Moreles Vázquez, 2015).

Por último, en el eje “Agotamiento profesional o motivación laboral y SNI en pandemia”, no se encontró producción científica relacionada con este objeto de estudio, sin embargo, hay investigaciones que se aproximan al análisis, aunque provienen más del contexto sudamericano que del mexicano. En cuanto al agotamiento/motivación laboral durante el confinamiento, algunas investigaciones aseveran que el trabajo universitario durante el aislamiento por la Covid-19 --con predominancia en la docencia-- generó mayor estrés, ansiedad y depresión de lo habitual, agotamiento emocional, problemas familiares, así como rivalidades profesionales entre grupos de académicos tanto por la antigüedad, la pertenencia a uno o más sistemas de incentivos económicos, así comoy por el aislamiento social y laboral (Lastra Barrios et al., 2021; Mora Mora et al., 2021; Parra García et al., 2020; Salgado Arteaga et al., 2021). A su vez, algunos autores exponen con evidencias que a mayor nivel de agotamiento y estrés, mayor es la insatisfacción laboral por parte de los académicos, siendo esto una constante en toda la planta docente (Cabezas et al., 2022; Celio Pillaca, 2021; Cortez Silva et al., 2021; Montaudon Tomas et al., 2021).

Por otra parte, se evidenció que durante la pandemia los niveles más altos de agotamiento profesional se encontraron en los académicos de tiempo completo, por encima de los de asignatura, lo que demuestra que el tipo de contratación es punto nodal para analizar este campo de estudio (Ortiz Lazcano y Serrano Avilés, 2021), aunque hay investigacionesestudios que asignan otorgan mayor injerencia a las dinámicas organizacionales, al nulo tiempo libre,, y al reconocimiento de la institución donde se labora y sus respectivos beneficios salariales (Montaudon Tomas et al., 2021; Rodríguez Guzmán y Oramas Viera, 2021). En cuanto a la relación entre el agotamiento profesional y el género en pandemia, los efectos negativos continuaron afectando más a las mujeres académicas (Jarrín García et al., 2022; Santibáñez Cárcamo et al., 2021), pero en los hombres divorciados o separados y sin hijos, el agotamiento emocional fue mayor (Giler Zambrano et al., 2022; Ortiz Lazcano y Serrano Avilés, 2021; Rodríguez Guzmán y Oramas Viera, 2021).

Con base en esta revisión de la literatura queda demostrado que, a pesar de que los estímulos económicos en educación superior tales como el SNI y su relación con el agotamiento profesional y/o la motivación laboral han sido estudiados de manera rigurosa a lo largo de los últimos 10 diez años, existen vacíos dentro del conocimiento científico que no permiten encontrar respuestas a preguntas como ¿cuáles son los cambios y las constantes en la jornada laboral de los académicos mexicanos miembros del SNI durante el confinamiento por la Covid-19? y ¿qué relaciones existen entre la participación en este sistema con y el incremento del agotamiento profesional o la motivación laboral que significó suceder la práctica profesional presencial a medios virtuales de trabajo? Preguntas que sirven de líneas de reflexión y estructura al documento.

Método

El presente artículo tiene como objetivo determinar las relaciones existentes entre la participación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con y el desarrollo del agotamiento profesional o motivación laboral en los académicos de iInstituciones de eEducación sSuperior públicas y privadas de México durante el confinamiento socioeducativo causado por la Covid-19 (marzo de 2020-julio de 2022). Con esta base en esto, el trabajo se sustentó desde un enfoque cuantitativo, centrándose en un método descriptivo y correlacional. Esta elección metodológica se fundamenta en las consideraciones establecidas por Hernández Sampieri et al. (2014), López Roldán y Fachelli (2015) y así como Niño Rojas (2011), en las que se corrobora la pertinencia de la correlación de resultados cuantitativos obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios, con los cuaáles se puede analizar la existencia y el nivel de incidencia de los factores externos e internos que tienen injerencia con el objeto de estudio.

Unidad de análisis

La selección de los participantes para este trabajo de investigación se ha realizadorealizó mediante el muestreo intencional asociado a criterios. La muestra de estudio se compone de un total de 334 trescientos treinta y cuatro académicos pertenecientes al SNI que laboran en instituciones de educación superior públicas y privadas, así como en centros de investigación de México (Tabla tabla 1). Para la recolección de datos se contrataron los servicios de una empresa especializada en Ccomunicación, Eencuestas y Ssondeos (Socialight MX), actividad que tuvo una duración de tres meses y medio, durante los cuales esta empresa compañía estableció contacto con las instituciones educativas de nivel superior, en el caso particular con aquellos docentes o investigadores pertenecientes al SNI.

Tabla 1 Distribución de los participantes por género y tipo de contratación

| Tipo de contratación | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tiempo completo | Medio tiempo | Asignatura o por horas | Otro | Total | ||||||

| Género | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % |

| Femenino | 49 | 14.67 | 65 | 19.46 | 76 | 22.75 | 0 | -- | 190 | 56.89 |

| Masculino | 34 | 10.18 | 23 | 6.89 | 35 | 10.48 | 0 | -- | 92 | 27.54 |

| Otro | 7 | 2.20 | 13 | 3.89 | 24 | 7.19 | 0 | -- | 44 | 13.17 |

| Prefierono decirlo | 3 | 0.90 | 1 | 0.30 | 2 | 0.60 | 2 | 0.60 | 8 | 2.40 |

| Total | 334 | 100 | ||||||||

Fuente: Elaboración propia.

Es importante mencionar que en cuanto a la distribución geográfica de los participantes se contó con representatividad de 26 veintiséis (81.25 por ciento) de los 32 treinta y dos estados que componen al país.

Instrumento de recolección de datos

Para el desarrollo de la investigación se diseñó y aplicó un cuestionario basado en 44 cuarenta y cuatro ítems distribuidos en 9 nueve dimensiones (Figura figura 1). Para determinar la validez y confiabilidad del instrumento se aplicaron los procesos convencionales de medición obteniendo una fiabilidad total estimada de .782 con Alpha de Cronbach (Celina Oviedo y Campos Arias, 2005; Reidl-Martínez, 2013), utilizando el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 28, resultado que otorga alta confiabilidad al instrumento y rigurosidad científica a los datos obtenidos a través de éeste.

Es importante mencionar señalar que en la categoría de Sistemas de Incentivos Económicos (SIE), la investigación se limita únicamente al análisis de aquellos sujetos que participan en el SNI.

Procedimiento

El cuestionario diseñado para la investigación se importó a la plataforma digital especializada Survey Monkey, desde donde se recabaron y descargaron todas las respuestas durante el período comprendido del 02 de abril al 15 de julio de 2022. Con la finalidad de abarcar el mayor número de académicos que cumplieron con los criterios establecidos en la investigación, se emplearon diversas estrategias de comunicación y relaciones públicas con una serie de personajes que ayudaron a la difusión del instrumento, dentro entre las más importantes se pueden enunciar las siguientes:

Creación de agenda de directores, rectores, jefes de departamento, autoridades educativas y docentes e investigadores familiarizados con este equipo de investigación para el acercamiento del instrumento a sus académicos.

Contacto con personajes cercanos: directores, docentes, rectores y autoridades educativas de primer nivel (DGESuM, UNAM, IPN, UAM, UAEM, Sistema Universitario Jesuita, Ssecretarías de Educación locales, Subsecretaría de Educación Superior, Conacyt, entre otros).

Primer contacto y envío de información a autoridades educativas no cercanas para establecer comunicación y enviar información sobre el instrumento y su objetivo.

Uso de bases de datos propias (Más de 35 treinta y cinco mil correos).

Uso de redes sociales y plataformas digitales tales como Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, entre otras.

Contacto directo con docentes e investigadores.

Análisis de los datos

En una primera fase, a través de la aplicación de datos estadísticos específicos, se obtuvieron gráficos representativos para analizar y demostrar el comportamiento de la muestra en cuanto a su participación en los programas de incentivos económicos durante la pandemia, con la motivación laboral o el agotamiento profesional que representó ingresar, permanecer o promoverse en el SistemaSNI, a su vez con las relaciones existentes entre dichas variables y la edad, tipo de contratación y sexo de los académicos participantes, permitiendo un análisis comparativo entre éestos.

Asimismo, se llevó a cabo la prueba Chi-cuadrado de Pearson (x2) para el estudio de la asociación entre variables; la prueba V de Cramer (V) para determinar la fuerza de asociación entre las mismas; y el coeficiente de contingencia (Cont) como medida correctiva. Los programas utilizados para dicho el tratamiento estadístico fueron, por un lado, el SPSS en su versión 28, y por otro, un compendio de archivos elaborados ex profeso mediante el software Microsoft® Office Excel.

Resultados

Los resultados obtenidos demuestran que el confinamiento causado por la Covid-19 obligó a los académicos mexicanos reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a incrementar las horas de sus jornadas laborales, lo que se tradujo en baja motivación y aumento del agotamiento profesional. A continuación se muestran los hallazgos que la muestra tuvo respecto al agotamiento profesional y/o motivación laboral con base en su género y tipo de contratación, principalmente.

Jornada Laboral, SNI y Pandemia

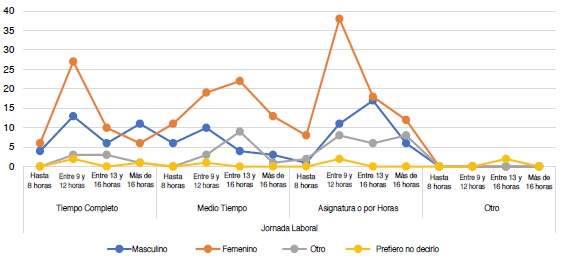

Los cambios que experimentaron los académicos miembros del SNI en sus jornadas laborales se convirtieron en un rubro de importancia para evaluar los niveles de agotamiento profesional y/o la motivación laboral durante el confinamiento socioeducativo por la Covid-19. En México, por ley se establece que la jornada laboral máxima es de ocho horas al día; a pesar de ello, el país es uno de los que presenta los porcentajes más altos de “jornadas excesivas” de trabajo (Gobierno de México, 2012; y 2007). A continuación se presentan los cambios que tuvieron las jornadas laborales de los académicos durante el confinamiento (ver fFigura 2).

Fuente: Elaboración propia

Figura 2 . Jornada laboral en horas durante la pandemia, por género y tipo de contratación

Como se aprecia, las horas de las jornadas laborales se incrementaron significativamente durante la pandemia, aunque la estabilidad laboral2 de los académicos resultó una variable determinante en estos cambios. En cuanto al profesorado femenino de tiempo completo destaca que el 14.21 por ciento (n = 27) mencionaron mencionó que sus jornadas laborales fueron de 9 nueve a 12 doce horas al día. Por su parte, sobresale en las docentes con tipo de contratación de medio tiempo que el 11.58 por ciento (n = 22) labora laboró entre 13 trece y 16 dieciséis horas. Para el caso de las académicas de asignatura o de contratación por horas, el 20 por ciento (n = 38) incrementó su jornada laboral entre 9 nueve y 12 doce horas.

Por su parte, del profesorado masculino se observa que el 36.96 por ciento del total (tiempo completo, medio tiempo, asignatura) incrementaron incrementó su jornada laboral entre 9 nueve y 12 doce horas, y más del 21 por ciento laboraron laboró más de 16 dieciséis horas al día. Para el caso de los participantes que enunciaron otro género y con tipo de contratación de tiempo completo destaca que el 20.45 por ciento (n = 9) laboraron laboró entre 13 trece y 16 dieciséis horas; para las contrataciones de asignatura o por horas, el 18.18 por ciento (n = 8) laboraó entre 9 nueve y 12 doce horas, y el mismo porcentaje más de 16 dieciséis horas.

De la muestra total de la investigación, sóolo el 11.38 por ciento (n = 38) concordaron que la jornada laboral diaria estuvo sobre las ocho horas que dispone la Ley, por lo que el 88.62 por ciento (n = 296) vieron incrementada su jornada laboral entre 9 nueve hasta más de 16 dieciséis horas al día.

Agotamiento Profesional, SNI y Pandemia

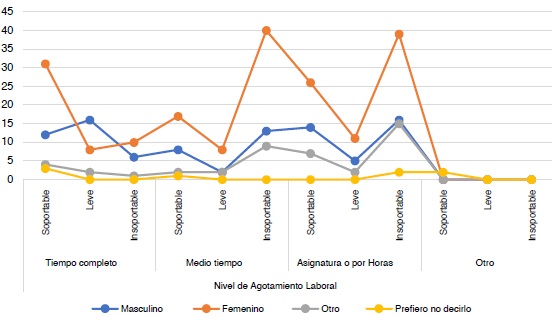

Otro de los elementos de mayor relevancia que surge como producto de los cambios encontrados en las jornadas laborales de los participantes fue el nivel de agotamiento profesional que estos miembros del SNI desarrollaron durante el confinamiento socioeducativo. Dicho interés se sustenta en el hecho de que los procesos de evaluación para la incorporación, permanencia y promoción dentro de este Sistema son muy rigurosos para la comunidad científica, puesto que es el máximo reconocimiento individual que se otorga a los académicos del país. Se sostiene la idea de que el agotamiento profesional es una condición mental de frustración y distrés que se genera a partir del incremento de las actividades laborales y el bajo o nulo logro de los objetivos. Con base en esto, en la Figura 3 se presentan los hallazgos más importantes respecto al agotamiento profesional que desarrollaron los investigadores durante el confinamiento, esto por género y tipo de contratación.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3 Niveles de agotamiento profesional durante la pandemia, por género y tipo de contratación

Como se aprecia en la figura anterior, la estabilidad laboral, maás no el género, resultó ser un factor determinante en el nivel de agotamiento profesional obtenido por los académicos mexicanos. Según las respuestas de los encuestados, para el caso del nivel soportable, el 38.02 por ciento del total de académicos concordaron con este nivel de agotamiento profesional. Por su parte el 16.77 por ciento ubicaron el nivel de agotamiento como leve. El dato más destacable es que cerca de la mitad de toda la población (45.21 por ciento, n = 151) consideraron que el nivel de agotamiento fue insoportable. Sobre este último nivel de agotamiento la distribución del género arrojó datos sobresalientes, por ejemplo, cerca de una de cada dos académicas (46.84 por ciento) consideraron insoportable el agotamiento, mientras que en el caso de los académicos fue el 38 por ciento, el 56.81 por ciento de participantes de otros géneros, y prefiero no decirlo (PrND) un el 25 por ciento.

Agotamiento profesional y nivel dentro del SNI

El SNI cuenta con tres niveles de distinción para los académicos mexicanos: 1) candidatura a investigador(a) nacional; 2) investigador nacional nivel 1, 2 y 3; y 3) investigador nacional emérito. Cada uno de estos niveles cuenta con rigurosos procesos de evaluación que se tornan más complejos a medida que se busca ingresar, permanecer o promoverse dentro del Ssistema (Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología , 2022a; y 2022b), pero para el profesorado de IES públicas y centros de investigación Conacyt esta distinción representa un incremento económico considerable a su salario. Con base en estoEn relación con este aspecto, en la tabla 2 se exponen los niveles de agotamiento profesional que los académicos mexicanos desarrollaron durante el confinamiento por la Covid-19, tomando como base el nivel de la distinción que ostentan dentro del SNI.

Tabla 2 Nivel de agotamiento profesional durante la pandemia, por distinción dentro del sni

| Agotamiento profesional | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Soportable | Leve | Insoportable | ||||

| Distinción SNI | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % |

| Candidato | 28 | 8.38 | 7 | 2.09 | 38 | 11.38 |

| Nivel 1 | 72 | 21.56 | 35 | 10.48 | 81 | 24.25 |

| Nivel 2 | 16 | 4.79 | 8 | 2.40 | 23 | 6.89 |

| Nivel 3 | 8 | 2.39 | 5 | 1.50 | 8 | 2.39 |

| Emérito | 3 | 0.90 | 1 | 0.30 | 1 | 0.30 |

| Total | 127 | 38.02 | 56 | 16.77 | 151 | 45.21 |

Fuente: Elaboración propia.

La distinción que los académicos mexicanos ostentan dentro del SNI no influyó de manera significativa en el nivel de agotamiento profesional que desarrollaron durante la pandemia por la Covid-19; sin embargo, se evidencia que los primeros niveles (candidatura, niveles 1 y 2) fueron los que mayores porcentajes de agotamiento profesional insoportable obtuvieron (11.38 por ciento; , 24.25 por ciento; y 6.89 por ciento, respectivamente). Este segmento de participantes es, principalmente, contratado por medio tiempo (16.47 por ciento, n = 55) y de asignatura o por horas (20.96 por ciento, n = 70), a diferencia del profesorado con nivel 3 (1.20 por ciento, n = 4) y eEmérito (0.90 por ciento, n = 3) dentro del Ssistema que ostentan plazas de tiempo completo e incluso doble plaza laboral, donde los niveles de agotamiento son soportables o leves.

Motivación laboral, SNI y pandemia

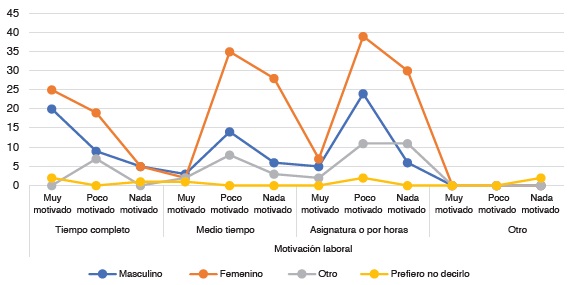

El tercer eje de análisis que se aborda en el trabajo son los niveles de motivación laboral que los académicos miembros del SNI desarrollaron durante el confinamiento por la Covid-19 en México. En este sentido, la motivación laboral docente se define como “… un elemento fundamental para lograr la satisfacción laboral y asegurar el desarrollo de procesos pedagógicos vivificantes que superen la simple satisfacción de necesidades básicas en el profesorado y permitan continuar ejerciendo su vocación con dignidad y calidad” (López-Arellano et al ., 2017: 2). Con base en lo anterior se exponen los niveles de motivación laboral de los académicos miembros del SNI durante la pandemia (ver Figura 4).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4 . Nivel de motivación laboral durante la pandemia, por género y tipo de contratación

Como se aprecia en la figura, la motivación laboral de los académicos mexicanos se vio afectada durante los meses de confinamiento. En este sentido, los participantes del género femenino con tipo de contratación de tiempo completo aseveraron tener poca (10 por ciento, n = 19) o ninguna motivación (2.63 por ciento, n = 5) para realizar sus actividades profesionales en el período de la pandemia. Por su parte, las académicas de medio tiempo concordaron con los mismos niveles de motivación laboral (18.42 por ciento, n = 35; 14.74 por ciento, n = 28, respectivamente). En cuanto a las contrataciones de asignatura o por horas, el 20.53 por ciento (n = 39) se sintió sintieron poco motivadas, y el 15.79 por ciento (n = 30) nada motivadas en sus actividades profesionales. Para el caso de los profesores de género masculino de tiempo completo, el 9.78 por ciento (n = 9) tuvieron poca motivación laboral, y el 5.43 por ciento (n = 5) ninguna motivación. Asimismo, el 15.22 por ciento (n = 14) de los docentes de medio tiempo concuerdan con la poca motivación, y el 6.52% por ciento (n = 6) con nula motivación. El profesorado de asignatura o por horas expresó sentirse poco motivado durante las actividades académicas en confinamiento (26.09 por ciento, n = 24) y, en el peor de los casos, nada motivado por su trabajo profesional (6.52 por ciento, n = 6).

De los participantes de otros géneros con plazas de tiempo completo, el 15.90 por ciento (n = 7) argumentó sentirse poco motivado en el ejercicio de su profesión; para los de medio tiempo, el 18.18 por ciento (n = 8) tuvoo poca motivación,; y el 6.82 por ciento (n = 3) nula motivación laboral. En cuanto a los de asignatura o por horas, la poca o nula motivación (25 por ciento, n = 11, para cada cual) fueron las posturas más representativas del grupo. Por último, para los participantes PrND de tiempo completo, el 12.5 por ciento (n =1) se sintió muy desmotivado por su trabajo; para el caso de los contratados por asignatura u horas, y otro tipo de contratación, la relación fue de poca o nula motivación (25 por ciento, n = 2, para cada caso). Con esto se evidencia que sóolo el 20.66 por ciento (n = 69) del total de participantes aseguró estar muy motivado por su quehacer profesional durante la pandemia, población con mayor predominancia en los académicos de tiempo completo (68.16 por ciento, n = 47), mientras que el 50.30 por ciento (n = 168) poco motivados, y el 29.04 por ciento (n = 97) nada motivados.

Discusión y conclusiones

Desde su creación en 1984, el Sistema Nacional de Investigadores se ha posicionado como uno de los sistemas de incentivos económicos más importantes para reconocer la actividad científica, tecnológica y el desempeño profesional de la comunidad académica de México, así como uno de los elementos relevantes para los organismos acreditadores que miden la calidad educativa de las IES. Como se evidencia, el SNI ha sido estudiado desde diferentes aristas en la última década a nivel nacional, empero, también queda claro que no existen trabajos publicados hasta el momento en los que se analice la relación entre el agotamiento profesional o la motivación laboral que se desarrolla al participar en este sistema por parte de los académicos mexicanos durante el confinamiento por la Covid-19. Con base en los resultados obtenidos se corroboran los siguientes hallazgos de las investigaciones previas sobre la temática:

Se concuerda en el hecho de que el SNI continúa representando un sobresueldo muy importante para mejorar los ingresos económicos de los académicos mexicanos, al grado de convertirse en uno de los mecanismos de retención más eficaces del capital humano de alto nivel en las IES y centros de investigación del país (Galaz Fontes y Martínez Stack, 2021; Grediaga Kuri, 2001; Lloyd, 2018; Pérez Díaz y Buendía Espinosa, 2021).

Algunos autores exponen con evidencias de que a mayor nivel de agotamiento y estrés, mayor nivel de insatisfacción laboral se desarrolla por parte de los académicos (Cabezas et al., 2022; Celio Pillaca, 2021; Cortez-Silva et al., 2021; Montaudon Tomas et al., 2021), dicha máxima se mantuvo durante el confinamiento por la Covid-19 puesto que el nivel de agotamiento profesional desarrollado por el profesorado miembros del SNI fue muy alto en este período de tiempo. En datos generales, el 61.98 por ciento (n = 207) de los participantes coincidió en haber desarrollado un agotamiento profesional de leve a insoportable durante sus actividades laborales en pandemia, y sóolo el 38.02 por ciento (n = 127) consideró consideró soportable dicho agotamiento.

Por otro lado, los resultados de la investigación arrojan las siguientes diferencias con los planteamientos encontrados en la revisión del estado del arte:

A pesar de que en varias investigaciones se asevera que la pertenencia de los académicos al SNI otorga tratos preferenciales en la obtención de estímulos institucionales como apoyos económicos y estabilidad laboral (Didou Aupetit y Gérard, 2010; Izquierdo Campos y Atristan Hernández, 2019; Lerma Gaxiola, 2019; Lerma Gaxiola et al., 2019; Ocampo-Gómez et al., 2020; Ocampo Gómez y Rueda Hernández, 2015; Zúñiga Rodríguez y Vargas Merino, 2022), queda evidencia de que el profesorado de asignatura o por horas no ha logrado alcanzar la estabilidad laboral a través de la asignación de medios tiempos o tiempos completos en sus IES, a pesar de que cuentan con niveles altos dentro del Ssistema: 10.18 por ciento como candidatos a investigadores nacionales; 21.26 por ciento como investigadores nacionales nivel 1; 6.59 por ciento de nivel 2; 2.69 por ciento de nivel 3; y el 0.60 por ciento como investigadores nacionales eméritos. Esto contradice lo expuesto en otros trabajos sobre la temática.

Hay autores que dejan de manifiesto que las mujeres académicas son las que más resienten el agotamiento profesional, ya que además de la vida laboral recae en ellas la vida del hogar, situación que las posiciona en franca desventaja durante las evaluaciones para acceder al SNI, así como por las propias dinámicas al interior de las comunidades científicas en las que prevalece una mayoría masculina (Estrada Soto, 2018; Villegas y Mendoza Zuany, 2015; Ortiz Lazcano y Serrano Avilés, 2021; Ramón Santiago et al., 2020; Rodríguez Guzmán y Oramas Viera, 2021); sin embargo, con base en esta investigación se demuestra que las académicas mexicanas tienen mayor representatividad en las distinciones de candidatura (20.53 por ciento) y nivel 1 (57.37 por ciento) dentro del Ssistema, aunque el género masculino se posiciona 2.62 por ciento por arriba del género femenino en el nivel 2 (16.30 por ciento). Por otro lado, la excepción se da en los académicos de nivel 3 y eméritos, donde el profesorado con otro género sobresale de los demás (en promedio 0.40 por ciento y 0.67 por ciento por arriba de los géneros femenino, masculino y prefiero no decirlo). Si bien es cierto que existen brechas entre los géneros en relación con las distinciones otorgadas por el SNI, éestas cada vez son más estrechas.

Por último, se contradicen los resultados de algunos autores, quienes aseveran que los niveles más altos de agotamiento profesional durante la pandemia se encontraron en los académicos de tiempo completo, por encima de los de asignatura o por horas (Ortiz Lazcano y Serrano Avilés, 2021), y que los efectos negativos de dicho agotamiento continuó afectando más a las mujeres académicas (Jarrín García et al., 2022; Santibáñez Cárcamo et al., 2021). En primer lugar, fueron los docentes de asignatura o por horas los que más altos niveles de agotamiento profesional desarrollaron durante la pandemia, seguidos del profesorado de medio tiempo. La investigación demuestra que el 65.57 por ciento del profesorado de asignatura o por horas consideró insoportable el agotamiento profesional durante el confinamiento por la Covid-19; misma situación en el 46.82 por ciento de los académicos de medio tiempo, frente al 13.08 por ciento de los de tiempo completo. Como dato de interés, se evidencia que los académicos de tiempo completo y de otro tipo de contratación (que para el caso fueron dos profesores que tienen dos plazas laborales definitivas) fueron quienes obtuvieron los porcentajes más altos en el nivel soportable de agotamiento profesional (63.92 por ciento y 100 por ciento, respectivamente); esto sucede, muy probablemente, esto sucede por la estabilidad laboral y económica que representan sendos tipos de contratos de trabajo en las IES del país.

Con base en el objetivo de la investigación, que fue determinar las relaciones existentes entre la participación en el SNI con y el desarrollo del agotamiento profesional o motivación laboral en los académicos de IES públicas y privadas de México durante el confinamiento socioeducativo, el presente trabajo evidencia la relación directa entre el incremento desmedido de las jornadas laborales y, por consecuencia, los altos niveles de agotamiento profesional y desmotivación que los académicos mexicanos desarrollaron por permanecer o promocionarse dentro del Ssistema durante la pandemia por la Covid-19, agotamiento profesional insoportable en el 45.21 por ciento, y la desmotivación general en el 79.34 por ciento de los participantes, que obliga a repensar las políticas en las que se sustentan este tipo de sistemas de incentivos económicos (merit pay) en el país.

Aunado a lo anterior, los resultados obtenidos descubren nuevas líneas de investigación entre las que destacan: la inestabilidad y precariedad laboral en la que son contratados los académicos de asignatura o por horas en relación con las políticas de empleo e inserción laboral en las IES; las políticas y programas que dan sustento al SNI en el país, con la finalidad de buscar más y mejores opciones para hacer de éestas verdaderas posibilidades de premiar el trabajo académico destacable sin que se traduzca en niveles altos de desmotivación laboral y agotamiento profesional para quienes desean participar; las lógicas que se vivieron al interior de los hogares de los académicos mexicanos durante el confinamiento; el agotamiento profesional y el síndrome de Bburnout de los académicos en relación con los sentimientos de culpa, distanciamiento emocional y el aislamiento socioprofesional. Esto motiva la continuación y profundización de análisis sobre el tema abordado.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)