Introducción

Durante el Porfiriato (1876-1910), la paz social y la expansión de las líneas férreas facilitaron a numerosos aventureros, nacionales y extranjeros, viajar por toda la República mexicana para observar y tomar notas de todos aquellos aspectos que les parecían interesantes. Viajeros de distintas nacionalidades y diferentes profesiones encontraron en Michoacán pueblos, edificios y objetos de su interés. Durante este periodo y las siguientes tres décadas, muchos turistas llegaron al templo parroquial de Tzintzuntzan para apreciar una meritoria pintura al óleo que representaba el Descendimiento de Cristo, la cual se decía había sido pintada por el artista del Renacimiento, Tiziano (o Ticiano) Vecellio.1

Se trataba de un lienzo que celosamente resguardaban los indígenas del pueblo, ante el cual -según Augusto Krahe- se postraban con fervor los fieles que acudían en peregrinación desde las más remotas provincias del antiguo virreinato. Llegaban también a contemplarlo “artistas que buscaban inspiración para sus obras en aquel esplendido rincón de la tierra americana”.2

Muchos de los visitantes escribieron en sus memorias y en artículos periodísticos las impresiones respecto a la famosa pintura, al tiempo que formulaban hipótesis acerca del posible autor. Casi todos coincidieron en que se trataba de una obra maestra pintada por Tiziano o por algún otro destacado artista. Más de uno relató también cómo estuvo en grave peligro al intentar tocar o fotografiar aquella pintura, por la cual se habían ofrecido grandes sumas de dinero, sin lograr que los indios del lugar accedieran a desprenderse de tan preciada obra. Sin embargo, justo cuando el interés por ésta había decaído, el templo parroquial de Tzintzuntzan se incendió y junto con él se perdió la pintura. No obstante, en la tradición oral del pueblo quedó la idea de que el incendio había sido provocado intencionalmente por un extranjero después de haberla extraído.

En este trabajo examino algunos documentos que describen dicho lienzo -la mayoría poco conocidos-, así como las impresiones de los viajeros al ver la obra, los contratiempos que enfrentaron quienes quisieron fotografiarla, la discusión respecto al posible autor y los sucesos que llevaron a su desaparición, con la finalidad de entender cómo se difundió la creencia de que había sido pintada por Tiziano o por algún gran artista y cómo quedó en la memoria colectiva la idea de su supuesto hurto.

Tzintzuntzan en el Porfiriato. Las primeras impresiones

La mayoría de los aventureros que programaban en su itinerario una visita a Tzintzuntzan se hospedaban en Pátzcuaro un día antes, para salir temprano a su destino. A partir de 1886, el ferrocarril llevaba a los viajeros hasta la estación de Ibarra. De ahí, una diligencia los conducía hacia el hotel De La Concordia, ubicado en el portal Juárez, frente a la plaza de San Agustín. Poco después se conformó una compañía para construir una línea de tranvía de tracción animal, que gradualmente sustituiría los traslados de las diligencias de la estación del ferrocarril al centro de la ciudad y viceversa.3

Desde el 7 de mayo de 1887, un barco de vapor nombrado Mariano Jiménez comenzó a efectuar viajes a través del lago, en los cuales casi siempre se tenía un lleno total.4 Su recorrido ordinario iba de la Hacienda Ibarra a Quiroga, pasando por los puertos de Charahuén, Erongarícuaro y San Andrés.5 En poco tiempo, más empresarios hicieron gestiones para implementar nuevos medios de comunicación y servicios de hospedaje a las orillas del lago, lo que atrajo a más aventureros, principalmente extranjeros con buena solvencia económica.6 Sin embargo, quienes querían visitar Tzintzuntzan tenían que contratar a remeros, los cuales los guiaban por el peligroso y traicionero lago que había volteado muchas canoas, quitando la vida a numerosas personas.7

A principios del siglo XX, cerca de la estación de ferrocarril de Pátzcuaro se abrió el hotel Del Lago; de igual manera, en una fracción de lo que fue una hacienda se había construido un “soberbio” hotel con el nombre Ibarra.8 Otros empresarios vieron la oportunidad de aprovechar el interés de los visitantes a Pátzcuaro, a su lago y a los pueblos rivereños. El hotel De La Concordia desde 1898 contaba con coches para servicio de traslados, así como restaurante, cantina y billares,9 mientras tanto el Del Lago puso en servicio lanchas de motor.10 Al mismo tiempo, en las cercanías de la estación del ferrocarril, a orillas del lago, nacionales y extranjeros adinerados construían mansiones veraniegas, chalets para viajeros y un balneario que se conocía como La Playa.11

Con el fin de promover Pátzcuaro y sus alrededores como un destino para aventureros, en algunos de los diarios más importantes del país se había publicado la siguiente leyenda: “Try lake Patzcuaro for an outing it’s fine, fine!!”.12 De los pueblos lacustres, Janitzio era visitado regularmente por todo tipo de personas, pero Tzintzuntzan era un destino para los intrépidos que deseaban apreciar en aquel pueblo olvidado una pintura de gran mérito. Así que el recorrido, aunque fuera costoso y cansado, valía la pena.13

Para llegar a este pueblo había dos maneras: por agua y por tierra. El recorrido más fácil era por agua, sobre canoas hechas de un solo tronco de árbol hueco, en donde se colocaban sillas bajas de tule para comodidad de los viajeros ya que el trayecto duraba de tres a seis horas según la dirección del viento.14 El otro camino se hacía a caballo alrededor del lago, pero era un recorrido más difícil y en época de lluvia se volvía casi imposible de transitar.15

Adalberto de Cardona reportó, en 1892, que se hospedó en el Hotel Ibarra, el cual se encontraba a unos pasos de la estación del ferrocarril y del muelle de Pátzcuaro, desde donde se podía ver el “vaporcito Mariano Jiménez”, que hacía viajes con regularidad a todos los pueblos del litoral del lago. Sin embargo, había optado por pagar cuatro pesos por el viaje redondo a Tzintzuntzan a través del lago de Pátzcuaro, en una canoa dirigida por cuatro remeros de la región. En el trayecto, vio pasar a gente en “numerosas canoas de todos tamaños, llenas de hombres, mujeres y niños indígenas de los vecinos pueblos que se dirigían a Pátzcuaro, y todos vestían sus trajes pintorescos”.16

A finales del siglo XIX y principios del XX, Tzintzuntzan era un pueblo pobre, con menos de mil habitantes, en su mayoría indígenas, que se dedicaban a la elaboración de alfarería, así como a la agricultura, la pesca y el comercio. De la antigua gloria que tuvo como sede del señorío tarasco, capital de Michoacán y emplazamiento de la custodia franciscana de San Pedro y San Pablo, quedaban pocos vestigios. En su ex conjunto conventual -precedido por un amplio atrio, cuyos antiquísimos olivos causaban curiosidad y asombro a los visitantes- se encontraba el antiguo y descuidado convento de San Francisco, construido a finales del siglo xvi, la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, vestigios de la capilla de la Tercera Orden, la capilla del hospital y el templo parroquial de San Francisco, donde se resguardaba celosamente la pintura que tanta expectativa causó a los aventureros.

Si bien la arquitectura estaba en muy malas condiciones, la religiosidad del pueblo estaba arraigada en la sociedad, y era perceptible, principalmente, durante las fiestas de san Francisco, la Santa Cruz y el Señor del Rescate, en las cuales la población participaba tanto en misas como en festividades fastuosas que duraban varios días, o en la solemnidad de la Semana Santa, cuando se llevaban a cabo misas, procesiones y recorridos de penitentes flagelantes, y la imagen del Santo Entierro era sacada de su fina urna para ser crucificada fuera de la capilla de la Soledad, en medio de las imágenes de Dimas y Gestas. Esta imagen de bulto así como los lienzos del Señor del Rescate y del Santo Entierro (o Descendimiento) -motivo de este trabajo- eran los objetos más preciados y celosamente custodiados.

La impresión que algunos de los visitantes tuvieron de Tzintzuntzan se tiene registrada en descripciones hechas por ellos mismos y publicadas en libros, guías de viajeros y artículos periodísticos. Por ejemplo, cuando el ingeniero, artista, grabador y escritor estadounidense Francis Hopkinson Smith llegó a Tzintzuntzan, en 1888, admiró las ruinas prehispánicas como testimonio de la antigua grandeza del poblado. Observó las calles estrechas y las casas con aplanados desprendidos, la iglesia parroquial, el convento que se encontraba casi en ruinas y unos añejos árboles de oliva, debajo de los cuales “fueron enterrados algunos de los grandes dignatarios de la iglesia”. Señalaba que los indios del lugar eran “gente trabajadora del campo y la pesca, y muy devotos”. No obstante, a pesar de estar interesado en las ruinas arqueológicas y en la gente, deja claro que el objetivo de su viaje era apreciar la que consideraba una de las pinturas más importantes del mundo (“one of the most important paintings in the world”), la cual se encontraba en la antigua iglesia del lugar.17

En el mismo tenor, un año después, el historiador estadounidense Thomas A. Janvier hizo mención de la decadencia de Tzintzuntzan y señaló que las capillas de la Tercera Orden y el Hospital se encontraban en ruinas, sin embargo, su único interés era la pintura hallada en la sacristía de la parroquia: un “Entierro” que se creía había sido pintado por Tiziano.18 Llama la atención que en ese año estuviera en la sacristía y no en el templo. De hecho, al observar una fotografía, probablemente de principios del siglo XX, se puede ver el lienzo con un marco blanco de madera sobre el muro sur del templo de San Francisco, tapando parcialmente una pintura mural de San Cristóbal, lo cual indica que en algún momento la obra del “Descendimiento” se encontraba en otro lugar.19 No obstante, al año siguiente ya se hallaba en el templo parroquial.

Thomas Terry escribió en una guía de 1890 que al llegar a Tzintzuntzan apreció las ruinas de la antigua ciudad: “unas yácatas20 de donde se habían sacado muchos ídolos”, no obstante, la atracción para todos los visitantes del pueblo era la iglesia parroquial donde se encontraba la célebre pintura del Descendimiento de la Cruz, la cual se atribuía a Tiziano, Cabrera,21 Ibarra22 y otros notables pintores.23

Dos años más tarde, Adalberto de Cardona narra cómo fue guiado por el párroco hacia la capilla abierta del convento, las ruinas del templo de la Tercer Orden y la capilla de La Soledad, en cuyo altar observó una escultura del Santo Entierro en un “elegante nicho de carey y ébano, con ricas incrustaciones de plata”. También apreció las antiquísimas imágenes y el púlpito del Hospital, el cementerio, a cuyas amarillentas losas daban sombra olivos corpulentos, así como la cruz de piedra colocada frente a la entrada principal del templo parroquial, alrededor de la cual se reunían, pocos años después de la Conquista, aquellas catecúmenas que habían resuelto abrazar la religión del “Crucificado”, a ver las ceremonias de las misas y a recibir las necesarias instrucciones para ser bautizadas.24

En 1899, el poeta mexicano Tomás Domínguez publicó en el periódico La Libertad un artículo acerca de la pintura de Tzintzuntzan, donde narra que al llegar a este poblado entraron a la iglesia, la cual era húmeda, destartalada y cuya bóveda de madera semejaba el casco invertido de alguna vieja embarcación, donde las duelas del piso crujían al ser pisadas. Dice que, en aquel lugar, nada hacía suponer la existencia de una joya artística, como lo era un lienzo que bien podía haber pintado Tiziano o Velázquez.25

De la misma manera, Bruce Johnstone escribió acerca del templo casi arruinado y lleno de moho, “similar a muchos que hay en México”, donde los frailes trabajaron con los “indios bárbaros de México”. En el interior de la iglesia, sobre un muro desmoronado -dijo- se encontraba un objeto de valor incalculable: “uno de los tesoros más preciados del mundo”.26

Refiriéndose igualmente al templo, el matemático español Augusto Krahe narró que éste había perdido su importancia, que los temblores derribaron su esbelta torre y, desde entonces, las campanas colgaban de las ramas de los árboles, imprimiendo “un aspecto de sencillez encantador”, el cual se podía ver en una foto publicada en 1906, en el periódico El Madrid Científico.27 Fotografías como ésta se difundieron en distintas publicaciones. En algunas de ellas se observa a un cura posando al pie de los árboles que sujetaban las campanas o a visitantes frente al templo de San Francisco o la capilla de La Soledad.

En 1891, el antropólogo estadounidense Robert H. Lamborn hizo una descripción de la pintura de Tzintzuntzan y definió el paisaje como “muy Ticianesco”.28 Pero la explicación que hace Cardona es más completa:

[… ] en primer término aparecen Nicodemo y José de Arimatea sosteniendo la sábana en la que se halla el cadáver del Salvador. Al lado de este grupo se ve otro que forman san Juan Bautista, la Santísima Virgen y María Salomé, y en segundo término hay tres figuras más, una de las cuales se cree que sea de San Pedro y otra de ellas de Felipe II [… ] En primer término, del lado izquierdo, se ve a María Magdalena, de rodillas y contemplando llorosa la corona de espinas que ciñe la frente del Redentor y los clavos que lo tuvieron sujeto al madero de la cruz [… ] sobre el monte del calvario se ven las tres cruces, dos de ellas libres ya de sus víctimas y la tercera rodeada del populacho que atiende al descendimiento del mal ladrón.29

Los viajeros y su aventura

Los viajeros que llegaban a Tzintzuntzan eran en su mayoría estadounidenses, pero también hubo noruegos, alemanes, españoles y, por supuesto, mexicanos. Casi todos eran profesionistas (historiadores, antropólogos, escritores, periodistas, doctores, poetas, fotógrafos o artistas), de edad madura, solventes económicamente, aventureros por vocación, quienes recorrían el país documentando con memorias escritas y fotografías todos aquellos paisajes, edificios coloniales y prehispánicos, pinturas y retablos considerados de valor artístico o histórico, así como la forma de vida en las ciudades y en pueblos indígenas. El itinerario de muchos de ellos implicaba varios meses de travesía por toda la República mexicana, pero más de uno había llegado a Michoacán con el objeto de apreciar la famosa pintura del Tiziano y, si era posible, fotografiarla.

Sin embargo, los indígenas del lugar resguardaban el “Descendimiento”, el cual se había vuelto muy famoso, y no permitían que se le acercaran demasiado ni que le tomaran fotografías. Incluso, los guías llegaban a estar armados cuando acompañaban a los viajeros.30 Sólo unos cuantos afortunados pudieron fotografiarlo, con anuencia del párroco o con sobornos, como lo testifican Harry Alverson Franck en 1880 y Bruce Johnston en 1901.31 La pintura estaba tan protegida, que varios de los que quisieron fotografiarla clandestinamente estuvo a punto de perder la vida por su osadía.

Como claro ejemplo está el relato de Francis Hopkinson Smith, quien tuvo una experiencia perturbadora cuando visitó Tzintzuntzan. Para ver la obra, el padre del pueblo y el sacristán lo escoltaron a través de un pasillo hacia una oscura habitación, donde abrieron un pesado portón. En el interior, el padre recorrió la cortina de una ventana y la luz reveló la tan esperada pintura, la cual estaba montada sobre un marco blanco.32 Después de observarla con sumo cuidado, realzó lo magnífico de sus colores, sus fuertes tonos y sus innumerables matices, pequeños pero significativos, los cuales daban naturalidad a la obra; de igual manera, señaló que ésta se mantenía en un excelente estado de conservación.

Lo que sucedió a continuación es interesante, pues revela el recelo de los tzintzuntzeños hacia la obra. En sus memorias, Hopkinson Smith narra cómo al acercarse al cuadro puso una mano en él, pero entonces escuchó una voz a sus espaldas gritando: “¡Cuidado, extranjero, muerte!”. Al voltear la cabeza, vio a dos indios en la habitación; uno de ellos avanzó amenazadoramente, mientras el otro salía a buscar al sacerdote, llamándolo en voz alta. Casi de inmediato llegaron varios indígenas del pueblo, quienes le gritaban violentamente y lo señalaban haciendo gestos. El padre llegó sin aliento, seguido del acompañante de Hopkinson -el señor Luna-, quien advirtió al extranjero que si quería salir con vida de ese lugar hiciera lo que él le decía. Su indicación -dada en inglés- fue que caminara hacia atrás, se hincara e hiciera reverencia al Cristo tres veces. El señor Luna inventó que Hopkinson había sido un destacado pintor y verdadero creyente del Santo Cristo, pero había perdido su destreza para pintar; sin embargo, en un sueño se le había revelado la necesidad de ir a Tzintzuntzan para poder tocar la pintura y con ello recobrar su habilidad. Al decir esto, mostró a quienes se encontraban en el lugar una pintura que los visitantes llevaban consigo, mientras el sacerdote les repetía a los indígenas el “milagro”, en su lengua. De inmediato cambió la actitud de los tzintzuntzeños: éstos dejaron ir a los extraños, quienes rápidamente se dirigieron al embarcadero para regresar a Pátzcuaro.33

Bruce Johnston fue otro extranjero que corrió peligro al retratar la pintura sin permiso. Por fortuna, pudo salvar su vida y sólo perdió sus placas fotográficas. Publicó un artículo en The Wide World Magazine titulado: “Tzintzuntzan and its Titian. My adventures when trying to photograph it”,34 donde escribió que durante años había escuchado acerca de esa pintura, la cual se encontraba en un oscuro templo de un pueblo de pescadores en México; por ello, cuando tuvo la oportunidad de verla, preparó entusiasmadamente su cámara. Si bien en sus viajes había sentido la amabilidad y hospitalidad de los mexicanos, éstos le habían hecho saber que en algunos pueblos de Michoacán la gente no era tan pacífica y más de un extranjero había sido escoltado de regreso bajo amenaza de muerte, por lo cual no era seguro, bajo ninguna circunstancia, visitar Tzintzuntzan ni el Tiziano. También había escuchado un cuento oscuro respecto a una empresa de “Yanquis” que había formado una banda para hurtar la pintura y venderla como una gran obra en Nueva York. Aunque los informantes no sabían qué había sucedido con estas personas -quienes estaban armadas “hasta los dientes”-, se habían ido y no regresaron; incluso, el gobierno los buscó, pero no los encontraron.

Ante el temor de lo que había escuchado, el señor Johnstone y su mozo patzcuarense -cuyo nombre era Todos los Santos- llevaron escondidos una pistola y un cuchillo. Su asistente le había recomendado que no viajar en canoa, pues no eran seguras y el lago era traicionero, por ello era preferible transportarse en caballo. Al parecer, Todos los Santos le temía a la “gente mala” de Tzintzuntzan y rezaba para que no les sucediera nada. Durante el recorrido, el viajero tomó varias fotografías de los paisajes del lago, los cuales le parecieron “exquisitos”. En el mismo camino se cruzaron con varios indígenas que se dirigían a Pátzcuaro, cargando grandes cajas de cerámica en la espalda, quienes nunca respondieron al saludo de su compañero.

Al llegar al pueblo, pudieron apreciar un templo blanco donde estaba la pintura que el extranjero deseaba retratar antes de anochecer. Al acercarse al atrio, pudo ver a algunos penitentes que se arrastraban hacia el templo, con una corona de espinas en la cabeza, llenos de moretones y marcas de flagelaciones. Por las calles, veía a los cerdos, burros y perros de aspecto hambriento, numerosas tiendas y puestos llenos de indios en traje de fiesta, comiendo, bebiendo y alegrándose de celebrar el Jueves Santo. Mientras tanto se preguntaba dónde estaba la gente mala.

Al pasar a través de una reja hundida de hierro oxidado, pudo apreciar el atrio, plantado de viejos olivos retorcidos con campanas colgadas en sus ramas, en uno de los cuales ató su caballo para buscar al sacerdote del lugar. Al entrar al templo, unos indios los siguieron, lo que puso muy nervioso al extranjero. Su compañero de viaje movía la cabeza, preocupado, y le recordaba que estaba prohibido dejar a un extranjero fotografiar la pintura. De pronto, el sacristán se les acercó y, de manera insolente, le sopló a Johnstone en la cara el humo de su cigarrillo. El extranjero se contuvo y preguntó por el sacerdote, pero éste no se encontraba en el lugar, así que solicitó permiso al sacristán para retratar la pintura. El ayudante del padre le pidió a cambio una donación de diez dólares para los pobres, después de lo cual los tres personajes se dirigieron a la sacristía. Ahí, el sacristán se puso a orar y pedir perdón por admitir a un “extraño hereje” en ese lugar sagrado. Mientras tanto, el viajero reflexionaba cómo esa admirable obra, donada por el rey de España, era ahora idolatrada por unos “indios semi bárbaros de Tzintzuntzan”.

Cuando se disponía a retratar “tan maravillosa obra” -la cual no consideraba que fuera de Tiziano, pero sí de una mano maestra-, un grupo de personas “con aliento a tequila y hablando un dialecto desconocido” lo golpearon fuertemente en la cabeza hasta dejarlo inconsciente:

Cuando recobré el conocimiento me encontré tirado, atado de pies y manos, en un lugar oscuro, húmedo, sin pavimentar, con el olor de una tumba. Rayos rezagados de la luz se filtraba a través de una alta ventana de español antiguo [… ] en la oscuridad llegó el golpeteo de unas patas pequeñas (sin duda los ratones), y en lo alto escuché el aleteo y el chirrido de los murciélagos. Me sentí muy enfermo y débil. Mi cabeza parecía estar rota, y mis brazos y piernas me dolían cruelmente por las heridas. Por un momento no podía darme cuenta qué estaba pasando; luego, con un repentino destello de la memoria, me acordé de todo.35

El señor Johnstone estaba consciente de ser un prisionero y temía que lo dejaran morir de hambre o lo arrojaran al lago. Debía intentar algo; así, “luchando en contra de un sentimiento de desesperación y náuseas”, logró sentarse. Luego, escuchó unas voces, entre las cuales se encontraba la de su mozo. Al entrar al lugar, Todos los Santos se le acercó y le dio a escondidas el cuchillo que había llevado al viaje, susurrándole al oído que era para poder escapar. Así lo hizo: después de cortar sus ataduras, logró salir sigilosamente por las oscuras calles, guiado por su caballo. Se alegraba de haber escapado, sobre todo cuando su compañero le informó, más tarde, que los indios habían planeado matarlo por haberse atrevido a fotografiar su imagen idolatrada.36

Este tipo de actitudes hacia los extraños, pero sobre todo hacia quienes pretendían sacar provecho de pertenencias comunales, no eran casos aislados. Se tienen bien documentadas las luchas aguerridas que la comunidad ha sostenido desde el siglo XVI, hasta la actualidad, por defender sus derechos, tierras, inmuebles y objetos valiosos. En este contexto, se entiende por qué aquella obra de gran valor simbólico -más que material- fue resguardada con tanto ahínco.37

Sobre el origen del lienzo

Al parecer, la noticia de que en el templo de Tzintzuntzan se encontraba una valiosa obra de arte se propagó desde la segunda mitad del siglo XIX. Si bien muchos se atrevieron a dar su opinión respecto al posible autor, hasta ahora sigue sin conocerse su identidad, la fecha de su elaboración, quién la llevó o envió a este pueblo y cuándo lo hizo.

De acuerdo con el doctor Nicolás León (1891), después de haber revisado los archivos parroquiales de Tzintzuntzan no encontró ninguna referencia de la pintura sino hasta el último tercio del siglo XVII, donde un inventario refería un lienzo grande de un “Santo Entierro de Cristo”. Esto lo hizo pensar que la pintura no era del XVI, como se creía.38 Por desgracia, en el archivo parroquial de Tzintzuntzan ya no se conserva información del siglo XVII o anteriores. En los documentos revisados en este repositorio y en muchos otros, no se localizó alguno que hiciera referencia a la famosa pintura, con excepción de uno de 1789, resguardado por el Archivo General de la Nación acerca de una visita episcopal a distintos pueblos, incluyendo Tzintzuntzan, donde parece hacer referencia a la pintura en cuestión.39 En él, se señala que en la iglesia de Tzintzuntzan se distingue sobre todo “un gran lienzo colocado al frente principal de la sacristía, que presenta a Jesucristo descendiendo de la Cruz, que manifiesta en el colorido, encarnación, dibujo y disposición de las figuras, ser obra de diestra mano”.40 La siguiente referencia conocida es la de José Guadalupe Romero, quien en 1862 menciona la pintura que representaba el “Descendimiento del cuerpo de Cristo en la Cruz”, la cual se creía obra de Tiziano. Como ya se mencionó, alguien más había opinado sobre la posibilidad de que fuera de Tiziano, y aunque Romero no estaba de acuerdo con esa hipótesis, sí la califica como “de indisputable mérito”.41

Algunos viajeros dijeron haber escuchado el rumor de que la pintura había sido obsequiada por el rey Felipe II de España (1556-1598) al obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, para ser depositada en su catedral de Tzintzuntzan. Sin embargo, se sabe que Quiroga mudó la capital civil y diocesana a Pátzcuaro casi inmediatamente después de haber tomado su cargo de obispo en Tzintzuntzan (en 1538) y, hasta su muerte (en 1565), defendió la supremacía de Pátzcuaro; por ello, es ilógico que un obsequió del rey español al obispo llegara a Tzintzuntzan. Debido a esta contradicción, otros opinaban que el presente pudo haber sido para fray Jacobo Daciano42 -hijo de los reyes Juan (Hanz de Dinamarca, Noruega y Suecia) y Cristina (de Sajonia)-, quien residió en Tzintzuntzan a mediados del siglo XVI.43 Esta idea tiene más sentido, pero no se tienen evidencias de que la pintura sea de esta época.

De acuerdo con el historiador y periodista Sylvester Baxter, el peso de la tradición le confería la autoría a Tiziano; sin embargo, señaló que, aunque el pintor italiano hizo algunos cuadros para Felipe II, nunca estuvo en Madrid; por ello, era más probable que hubiera sido el rey Carlos I de España (1516-1556) quien enviara la pintura a Quiroga. No obstante, advertía que un análisis más completo debía ser hecho por un experto, pues al comparar el lienzo de Tzintzuntzan con otras obras de Tiziano se observaba un estilo muy diferente.44

Pero, ¿en qué se basaron para creer que era de Tiziano? Para algunos investigadores, como Thomas A. Janvier, la propia pintura era evidencia suficiente para asegurar que pertenecía al pintor italiano, pues tenía una serie de cualidades, como el extraordinario color, la composición, la agrupación, la actitud de las personas, el tratamiento de las luces y sombras, así como la calidad del paisaje en el fondo. Al estudiar la imagen, Lamborn aseguró no tener ninguna duda de que era original y no una copia.45

Adalberto de Cardona narra que llegó al ex convento franciscano y fue guiado hacia el interior por el cura párroco del lugar, don Francisco de P. Morillón, quien hizo “crujir los goznes del pesado portón”. Del interior sólo hace una breve referencia a la arquería, a las antiquísimas pinturas, a un fresco que representaba algunas escenas piadosas y a las oscuras galerías y desmanteladas celdas. Una vez que ingresó al templo, dio una breve mirada al altar mayor y a la obra artística y valiosa del sagrario de plata, así como a los grandes candelabros y a la pesada cruz de los ciriales, antes de pasar a examinar la “célebre pintura anónima”. El sacerdote tenía claro que la visita se debía al interés por el notable cuadro que pendía en los muros del ruinoso templo, el cual -en palabras del propio cura- había generado tantas visitas. Montada en un marco de unos diez pies de longitud por unos cinco y medio de ancho, se encontraba la pintura que representaba “el Descendimiento de la Cruz”. Entre los personajes que acompañan al cadáver del Salvador identificó uno que podría ser Felipe II. En su descripción, Adalberto de Cardona realza la naturalidad y colorido tanto de los grupos de personas como del conjunto, así como la expresión del “infinito dolor” que se nota en los personajes.

Por otro lado, el periódico The Two Republics, que circulaba en la Ciudad de México entre 1867 y 1900, publicó un sugestivo reportaje, el cual se tradujo en El Diario del Hogar, titulado: “La gran pintura ¿Es un ticiano? Probablemente. Un artículo interesante a este respecto”. El autor -cuyo seudónimo era Pílades- hace notar que en una de las vigas, cerca de donde estaba colgada la pintura, se podía ver la fecha de 1651 y en otra 1660. De acuerdo con el párroco del lugar, Francisco de P. Morillón, la primera fecha probablemente correspondía a la del inicio de la construcción de la iglesia, pero aclaraba que la pintura se encontraba desde antes en Tzintzuntzan.46

En el artículo se hace una reflexión respecto a que siempre será un misterio la verdadera identidad del autor de la obra, pero se considera como muy probable que fuera de Tiziano y regalada por Felipe II al obispo de Michoacán. Sin embargo, el autor no está de acuerdo con Nicolás León,47 quien atribuía la obra a Baltasar de Echave, pues -según Pílades- él mismo había observado alrededor de quince pinturas de Echave que estaban en la Academia de San Carlos. Y aun cuando algunas de esas obras eran dignas de todo género de alabanzas, no podían parangonarse con la pintura de Tzintzuntzan:

No es posible dudarlo. El pintor de quien esa obra procede, cualquiera que sea, es un gran pintor y así lo han considerado cuantos han visto el cuadro. Domina en la obra su genio, aun cuando no puedan apreciarse por los profanos sus cualidades técnicas. El rostro de María es grandioso y el Crucificado es indescriptible aun en medio de la muerte. El padre Morillón, perteneciente a la parroquia, declara que es un Ticiano. 48

Termina diciendo que, independientemente de la autoría de la obra, el Gobierno -el cual se preciaba de ser ilustrado- debería adquirirla para la Academia de San Carlos, porque el país no sólo debía ser impulsado en el aspecto material sino también en el intelectual.49

Por otro lado, el antropólogo Frederick Starr relató que al llegar a Tzintzuntzan, en 1897, él y su acompañante entraron al templo y enseguida encontraron el “Descendimiento de la Cruz”. De acuerdo con él, las figuras estaban pintadas con audacia, habían sido agrupadas con destreza y la acción y la luz se concentraban en la figura de Cristo. Gracias a unas cartas de recomendación, pudo fotografiar la pintura después de dar unas cuantas monedas al sacristán.50

Tomás Domínguez Iyanez también elogió la obra: “una maravilla de inspiración de un genio, un gran lienzo mural, mal fijado en el muro y mal iluminado”. Describió a un “Cristo muerto y ensangrentado sobre una sábana, donde lo sostienen sus discípulos, quienes conmueven con sus rostros llenos de amargura”. Asimismo, habla del realismo con el que está hecha la obra; del claroscuro tratado con energía, y de la trasparencia de carnes, lo cual recuerda a Tiziano. La composición en relación con la religiosidad -comenta- le recordaba a Murillo51 y la valentía de la entonación a los más célebres pintores flamencos. También refiere que el pintor José María Velasco Gómez creyó encontrarse con una obra de Baltazar de Echave,52 y que otros la atribuían a Lucas Giordano,53 con lo cual Domínguez no estaba de acuerdo, pues la indumentaria de los personajes del cuadro indicaba que era contemporánea a Felipe IV (rey de España de 1621 a 1640). Para el poeta, la energía del colorido, la animación y movimiento, la entonación lozana y vigorosa, el “espantoso realismo”, entre otros aspectos, sugerían que era de la autoría de Diego Velázquez de Silva,54 protegido de Felipe IV. Para finalizar, argumentaba que en nada perdía el lienzo de Tzintzuntzan, si se dejaba a Tiziano por Velázquez.55

Al año siguiente, el periódico La Libertad publicó la traducción de otro artículo acerca del Tiziano, que había salido unas semanas antes en The Traveler and Observer. De acuerdo con éste, el buen estado en el que se conservaba el lienzo era admirable: “tan fresco, tan rico y tan puro es su color”. Describe la pintura, identificando a la Virgen María, a María Magdalena, a San Juan y a otras nueve figuras de tamaño natural. Parte interesante del artículo es la interpretación que da respecto a una casa que aparecía en la parte superior del cuadro, la cual -según la redacción- representaba la casa de Tiziano, pintada por el artista en sus últimas obras. Narra también, de manera detallada, el manejo de luces y sombras, el uso de ricas tonalidades grises y azules de los vestidos, así como los tonos de la carne (por los cuales el pintor era tan famoso(, lo cual lograba una “maravillosa” composición. Concluía diciendo que la suavidad en los contornos del Cristo y la armonía de los tonos permitían asegurar que era “obra de un maestro”.56

El debate final

Pese a que no todos los viajeros llegados a Tzintzuntzan tenían un verdadero conocimiento sobre arte, casi todos los que publicaron sus notas de viaje o escribieron para algún periódico se atrevieron a dar su opinión. La mayoría coincidió en que el cuadro debió ser pintado por Tiziano o por algún otro virtuoso artista.

Con el ímpetu de conocer la identidad del autor del lienzo tradicionalmente imputado a Tiziano, el doctor Nicolás León publicó en 1891 un breve documento al respecto. En su disertación, señaló que, a su parecer, la pintura no era del siglo XVI, como se creía. Según él, había revisado el archivo parroquial de Tzintzuntzan y las primeras referencias de la pintura eran de la segunda mitad del siglo XVII. Además, al hacer un minucioso análisis de las características pictóricas de la obra, llegó a la conclusión de que debió haber sido pintada por Baltasar de Echave Rioja.57

Poco tiempo después de darse a conocer el estudio de Nicolás León, la redacción del diario The New York Times publicó un artículo con el título: “Not a Titian after all”. En él se destacaba que, durante algunos años, artistas y viajeros estadounidenses habían visitado el pueblo de Tzintzuntzan, en cuya iglesia se decía que había una genuina pintura de un “Entierro” del pintor Tiziano; entre los artistas que habían visitado la obra (se aseguraba( estaba un señor de nombre Edward Russell Butler, quien hizo bocetos a color, y un tal Curtis Perry, ambos de Nueva York. Para la redacción del diario, la teoría del Tiziano recibió un mal golpe del doctor Nicolás León (Director del Museo Michoacano(, quien había estudiado cuidadosamente la obra y aseguraba que era autoría de Baltasar de Echave.58

Años después, Nicolás León consultó a Manuel G. Revilla, profesor de historia del arte en la Academia Nacional de San Carlos, respecto a la autoría de la pintura de Tzintzuntzan; en la carta que le envió, adjuntaba una foto de mala calidad. De acuerdo con la respuesta de Revilla, el cuadro no le parecía de excepcional mérito artístico y, en su opinión, merecía poco aprecio como obra de arte religioso.59 Se desconoce si en algún momento el señor Revilla pudo ver en persona la pintura o si sólo tuvo acceso a una foto de mala calidad.

En un ensayo elaborado en 1926 y publicado el siguiente año,60 el doctor Fernando Zarraga hace un análisis de la obra de Tzintzuntzan, tratando de identificar su autoría:

Hace algún tiempo la prensa anunció que el Entierro de Cristo que se encontraba en la iglesia de esta población había desaparecido. No lo creí, porque el año de 1902 que visité dicha iglesia en compañía de mis amigos los Doctores Guillermo Parra, José Gayon y Roque Macouzet pude observar el cuidado que los habitantes tienen con la famosa pintura, al grado que no hay visitante que pueda penetrar solo al templo; sino que siempre van cuatro o seis personas de aquel pueblo que vigilan a los viajeros curiosos. Me pareció casi imposible que la pintura hubiera sido sustraída sin que los habitantes que la consideraran como una joya, se hubieran apercibido de ello y puesto por tal motivo el grito en el cielo. Últimamente gracias a la gentileza y amabilidad del señor General don Juan Espinosa y Córdoba, pude volver a ver dicho cuadro en compañía de mis amigos los doctores Adán Hernández, Jesús Alemán y de las señoras sus esposas. Según mis previsiones la noticia era falsa. El cuadro estaba en el mismo lugar en que le vi la primera vez sin que tuviera señales de haber sido removido. 61

Después, hace una descripción completa de la obra, similar a la realizada por otros visitantes, pero más detallada. No considero necesario ni apropiado trascribir toda la descripción, pero sí recuperar la interpretación que hace respecto al posible origen y autor de la misma, en la cual manifiesta su desacuerdo con que la pintura hubiera sido un obsequio de Felipe II a Don Vasco de Quiroga, así como otras observaciones:

Cuando en días pasados leí en la prensa que el Entierro de Tzintzuntzan era un mamarracho salté indignado; porque es preciso ser absolutamente lego en achaques de pintura para asentar tamaño dislate. Un cuadro compuesto como el que ahora nos ocupa, de admirable dibujo, de colorido armonioso y discreto, de personajes que revelan emociones psíquicas profundas, no puede ser un mamarracho; quien tal profirió o no ha visto el cuadro, o no sabe ver ni apreciar la pintura. ¿Quién fue el pintor? Yo no he podido descubrir ninguna firma en mis dos viajes a Tzintzuntzan. Tal vez una observación minuciosa con ayuda de una escalera permitiría decidir este punto. 62

Zarraga dice haber leído que el cuadro era una copia, pero no lo cree cierto, pues presume haber visitado la mayoría de los museos más importantes de Europa, sin haber visto en alguna parte el supuesto original. Además, discrepa con Nicolás León respecto a que la obra fuera de Echave “el mozo”, es decir, Echave y Rioja, pues no ve la similitud entre la de Tzintzuntzan y la de las Galerías de la Academia de Bellas Artes de aquel autor. Por ello, vuelve a preguntarse de quién es el cuadro: “¿Es de Tiziano como lo aseguró Baxter?”. Tampoco comparte esta idea, porque considera que el rey de España tenía una enorme admiración por el pintor italiano y no le parece probable que se desprendiera de un cuadro para regalarlo “a un obispo oscuro que tenía su sede en un poblacho”. Pues, precisaba, “Don Vasco de Quiroga es una figura interesantísima en la historia de Michoacán, pero para Felipe II era una sin gran significación”.63

Más adelante, el documento presenta dos fotografías de pinturas de Tiziano con el tema del “Entierro”, las cuales se encontraban en el museo de Louvre y en el del Prado, respectivamente. Sobre éstas dice:

En las del Tiziano todo es movimiento; el cuerpo de Cristo llevado por los varones está en actitud violenta; los personajes agrupados en cierto desorden, y quien haya visto el color habrá podido observar la opulencia del rojo del de Louvre y lo mismo del otro. Aquí en el de Michoacán todo es calma, veneración, respeto.64

Para descartar a otros autores, hace un breve análisis de pinturas con el mismo tema, pero pintadas por Tintoretto, Angélico y Giotto, donde no encuentra coincidencia con el de Tzintzuntzan. Se sigue haciendo la misma pregunta acerca de la autoría de la obra y expone su hipótesis de que proviene de la escuela veneciana, por el color de las cabelleras, la suntuosidad de los trajes y, principalmente, porque entre las figuras del óleo se entrevé la pintura al temple (preparación básica en la técnica de Tiziano y sus discípulos(; sin embargo, descarta al Veronés y a Tintoretto, y señala a El Greco como el más probable:

Si se observa el cuadro con atención se mirarán las figuras alargadas. El San Juan principalmente en el que se ve la cara pequeña en contraste con su estatura. Los Varones, sobre todo el de la derecha del espectador, tienen caras que recuerdan los estupendos retratos y los espectadores del Entierro del Conde de Orgaz. Los que hayan podido contemplar la Adoración de los Reyes del Greco que existe en el Museo de Viena podrán observar la diferencia enorme que hay entre su obra italiana y las posteriores cuando el pintor radicó en España y esta observación hace verosímil mi atribución. De un cuadro del Greco sí pudo desprenderse Felipe II, pues sabido es que no estimaba a este pintor a quien no supo comprender y a quien dio lugar secundario en el Escorial para su cuadro San Mauricio y la Legión Tebana relegándolo a un rincón oscuro. 65

Finaliza diciendo que posiblemente su opinión sea errónea; no obstante, la da para que otros más entendidos la discutan o desechen. Además, asegura, sin importar la identidad del autor del lienzo, “El cuadro de Tzintzuntzan es, a mi sentir, bellísimo, y será motivo de peregrinaciones a aquel humilde pueblo por todos aquellos que tengan amor al arte y se complazcan en admirar obras bellas”.66

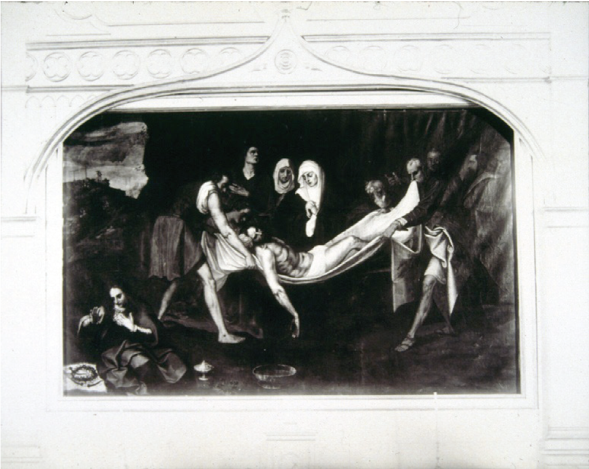

Fuente: Fototeca “Manuel Toussaint”, del Instituto de Investigaciones Estéticas-Universidad Nacional Autónoma de México, fondo: MF000202. Fotógrafo y fecha de toma desconocidos.

Imagen 1 Descendimiento de Cristo

En 1934, el reconocido historiador del arte mexicano, Manuel Toussaint y Ritter, hizo un análisis de la pintura “más famosa de Michoacán: el Entierro de Cristo, que se encontraba en el templo franciscano de Tzintzuntzan”.67 De acuerdo con Toussaint, la noticia de que la obra era de Tiziano parecía haber sido divulgada por Lamborn, aunque, como ya se dijo, esta hipótesis es más añeja. De cualquier manera, Toussaint no estaba de acuerdo con que la obra fuera de Tiziano, pues (según él( no tenía la armonía de colores que acostumbrada por el pintor italiano. Además, observaba graves faltas de composición: como el brazo de Cristo, paralela al hombre que lo sostiene, lo cual no era propio de un maestro como Tiziano. También muestra su desacuerdo con el doctor León respecto a que la obra fuera de Baltasar de Echave y Rioja, y con Manuel G. Revilla, quien pensaba que el óleo podía haber sido pintado por Juan Rodríguez Juárez. Le parecía menos probable que fuera de El Greco,68 como sugería Fernando Zarraga en 1927; más bien, le encontró influencia de Echave, pero no de Echave Rioja sino de Baltasar de Echave Orio, pues, al comparar varias obras de Tiziano con las de Orio, encontró similitudes entre ellas.

El mito sobre la desaparición de la obra

Al parecer, en 1926, la pintura fue movida temporalmente a la capilla de la Soledad. Como José Lorenzo Cossío y Soto lo atestiguó, en Tzintzuntzan se encontraban el templo parroquial y un edificio donde estaba la pintura, que identificó como “la iglesia del Descendimiento”, la cual:69

[… ] encierra un magnífico cuadro pintado al óleo que representa el Descendimiento del Señor de la Cruz, y del que se dice fue pintado por Tiziano, aunque muchos peritos en la materia no lo creen [… ] De cualquier manera que sea, sí puedo asegurarles a ustedes que se trata de una pintura técnicamente hablando de mucho mérito, de una realidad enorme en donde se unen, con un resultado magnífico, la intensidad del colorido y la refección del dibujo; tal vez no tenga más que un solo defecto, y este es que el brazo de Cristo, que cuelga, en mi concepto, es demasiado grueso.70

Para el mismo año, un diario estadounidense publicaba: “La obra que era considerada una de las más valiosas de América, por el hecho de haber sido atribuida al pincel de Tiziano, quien trabajó para Felipe II de España”,71 había desaparecido de forma misteriosa. De acuerdo con la nota, por mucho tiempo, la iglesia fue cerrada a los visitantes y muchas leyendas surgieron respecto a la maravillosa obra, la cual mantenía magníficamente belleza y color:

Pero cuando unos oficiales de gobierno fueron al pueblo hace unos días a hacer un inventario de los bienes de la iglesia, encontraron que la pintura había sido removida de la pared. Se cree que la obra fue retirada en secreto por orden de las autoridades de la iglesia para evitar que cayera en manos del gobierno.72

Probablemente, quienes divulgaron la noticia no advirtieron que se había cambiado a la capilla de La Soledad, la cual tenía cierta independencia de la parroquia, pero también era atendida por la gente del pueblo. Quizá debido a la llamada Guerra Cristera se decidió resguardarla por un tiempo aquel lugar. Al respecto, el sacerdote del lugar comentó que se había intentado ocultar el cuadro por las disposiciones de los últimos años en relación con el culto católico, a lo cual él siempre se opuso.73 De cualquier modo, poco después se volvió a ver en el templo de San Francisco, como lo testificó el doctor Zarraga.74

Por desgracia, el Jueves Santo de 1944 se produjo un incendio en el mismo templo parroquial,75 el cual afectó seriamente el edificio y destruyó una buena parte de los objetos que se encontraban en su interior, incluyendo (según el informe oficial(, la pintura del Santo Entierro y la venerada imagen del Señor del Rescate, entre muchas otras reliquias.76

Al respecto, el antropólogo George Foster -quien llegó por primera vez a Tzintzuntzan en 1945- escribió que era común escuchar a los pobladores decir que la pintura del templo de San Francisco había sido sustraída por un gringo con ayuda de tres personas del mismo lugar, quienes durante la noche incendiaron el templo intencionalmente para hacer creer a los demás que había sido un accidente y que la obra se había quemado.77 En la actualidad, prevalece la misma idea entre los habitantes.

Cuando hice un sondeo en Tzintzuntzan con varias personas de la tercera edad, hubo testimonios encontrados. Una persona narró que el incendio tenía poco de iniciado cuando algunos vecinos entraron al recinto para ver si podían salvar objetos de valor, pero las pinturas ya no estaban en su lugar. De acuerdo con otros, el sacristán les confesó que el robo había sido planeado e incluso les dio los nombres de los involucrados en el hurto -no dice quiénes-; sin embargo, aclaró que no se pudo hacer nada pues los malhechores habían huido. Para Ignacio Ríos, un hombre de 83 años de edad, estas narraciones no son verídicas, pues, según él, escuchó el testimonio de unas señoras que estuvieron poco antes del incendio: habían ido a confesarse y al terminar se dirigieron a la capilla del Señor del Rescate; una de ellas tiró accidentalmente una veladora, pero no tuvo tiempo de levantarla, pues el sacristán les pidió que salie porque se iba a cerrar el templo; así lo hicieron, creyendo que el sacristán recogería la veladora. Una hora después -a las 12 de la noche- se extendió la alarma entre los vecinos porque el templo se encontraba en llamas. En poco tiempo un gran número de personas vertió agua alrededor del edificio para evitar que el fuego se extendiera al convento y a las casas cercanas. A decir del señor Ríos, no había elementos para pensar que la pintura hubiera sido extraída, porque cuando la gente se percató del incendio, él y otras personas llegaron al frente del templo y vieron el portón cerrado con llave, sin evidencia de que alguien hubiera entrado o salido recientemente.78

La noticia del incendio fue difundida en los periódicos más importantes del país y en algunos del extranjero. El diario Berkeley Daily Gazette, por ejemplo, publicó en 1944 que la pintura conocida en el mundo como el “Descendimiento de Cristo”, “considerada por muchos obra de Tiziano”, se había quemado en un templo de Tzintzuntzan, Michoacán; de acuerdo con el artículo, los inspectores encontraron sólo fragmentos quemados del lienzo y se investigaba la posibilidad de que el incendio hubiese sido provocado con la intención de robar la pintura. Se agrega que el “Descendimiento” había sido ampliamente discutido por críticos, quienes nunca se pusieron de acuerdo respecto a quién lo había pintado; aunque la mayoría lo atribuía a Tiziano, otros consideraban que era de Ibarra o Velázquez.79

Otro diario de Guadalajara decía lo siguiente:

Existen claros indicios de que la iglesia de Tzintzuntzan, del Estado de Michoacán, no se incendió ocasionalmente y que el hecho fue cometido con toda intención, con el objeto de justificar la desaparición del valioso cuadro del Tiziano así como diversos cálices y vasos riquísimos. Teniendo esta sospecha, la diputación Federal del Estado de Michoacán va a iniciar las investigaciones correspondientes y a vigilar las que se están haciendo en aquel Estado. El incendio comenzó por varias partes, indicando estos, que probablemente rociaron la iglesia con gasolina. El sitio en el que estaba el cuadro de Tiziano titulado “El Descendimiento” no da muestras de voracidad de las llamas como para que el incendio no hubiera dejado algún residuo del famosísimo cuadro. Allí se encontró un pedazo de viga entero sin que hubiera sido consumido por el fuego. Creen los diputados michoacanos que algún extraño al lugar trazó y ejecutó el plan, pues no creen a nadie de Tzintzuntzan capaz de haber incendiado su iglesia.80

Respecto al mismo tema, el 24 de abril de 1944, el Excélsior refirió la existencia de una versión de que el siniestro había sido provocado para apoderarse de “El Descendimiento”, atribuido a Tiziano. Se aseguraba que a la fecha se habían ejecutado ya varias aprehensiones de personas indiciadas en el asunto, pero no se daban a conocer sus nombres. Además, la Dirección de Monumentos Coloniales ya tenía notificadas a todas las aduanas para evitar que la pintura saliera del país.81

Por su parte, El Universal publicó en el mismo año la noticia del incendio: “Parece confirmarse el hurto del famoso cuadro de Tzin-Tzun-Tzan”. En el artículo se daba a conocer que el arquitecto Escontría (¿Alfredo?), el perito Carrillo y Gariel y el director del Museo Federal de Pátzcuaro, dirigían las investigaciones del siniestro, y que al momento se habían encontrado fragmentos de la cortina que cubría la pintura, pero no el lienzo ni los clavos del marco, lo que confirmaba el robo del “Descendimiento”. Agregó que a la Procuraduría General de la República le correspondía ejercitar la acción penal.

A raíz del incendio, el director de Monumentos Coloniales de México, Jorge Enciso, comisionó al Inspector de Monumentos de Pátzcuaro, Salvador Solchaga, para llevar a cabo las averiguaciones respecto a la destrucción del templo de Tzintzuntzan así como del cuadro del Descendimiento; le rogaba, además, comunicar a la brevedad la información y las versiones acerca de la posibilidad del robo del cuadro y de que el incendio hubiera sido provocado por ladrones para ocultar el delito. Por su parte, el gobernador del estado, el general Félix Ireta, giró instrucciones a dos agentes de la policía para evitar que fueran removidos los escombros del templo antes de la intervención del Ministerio Público Federal en las indagatorias.82

El informe enviado por el señor Solchaga el 18 de abril de 1944 al director de Monumentos fue inquietante:

El incendio del templo de Tzintzuntzan no fue accidental, pues el fuego se produjo simultáneamente en tres partes, el que se consumó rápidamente. En mi concepto, el cuadro fue sustraído antes del incendio según mi vista ocular en el lugar en que se verificó, encontré fragmentos de la cortina que cubría el cuadro de El Descendimiento, y por más esfuerzos que hice para encontrar algún vestigio de la tela de dicho cuadro, no hallé nada, ni un solo clavo del bastidor correspondiente; y según rumores, autoridades máximas son las que encubren este robo, porque con anterioridad se desarrollaron fricciones políticas contra el párroco del lugar, siendo arrojado del pueblo tres días antes de los acontecimientos; y la bomba que surte de agua al pueblo fue paralizada en la misma fecha, por lo que se ve que se prepararon todos los pormenores para ejecutar el robo. Según el sentir de todas las gentes, el cuadro no fue robado.83

No conforme con el dictamen del señor Solchaga, el director de Monumentos Coloniales comisionó a Abelardo Carrillo y Gariel, jefe de restauradores, para practicar una investigación más profunda respecto a la pérdida o destrucción del cuadro de Tzintzuntzan, a la cual se invitó también al licenciado Antonio Arriaga, director del Museo Michoacano. Dos días después, Carrillo, Arriaga y Solchaga, llegaron a Tzintzuntzan y comenzaron a trabajar -con la ayuda de cien hombres y veinticinco mujeres- en el retiro de escombro y búsqueda de indicios del cuadro. Los resultados fueron dados a conocer por Carrillo y Gariel unos días después y resultan tan impactantes como los que presentó Solchaga en su momento. Hizo saber al señor Jorge Enciso que encontró “abundantísimos” restos del lienzo en que estuvo pintado “El entierro de Cristo”, los cuales se fotografiaron y se colocaron en cajas.84 Por último, informó haber adjuntado las fotografías tomadas para que quedara evidencia de los hallazgos, y agregó lo siguiente: “Lamentando la pérdida de esta obra, pero satisfecho por creer haber cumplido con mi encomienda, protesto a usted las seguridades de mi atenta consideración y respeto”.85 Casi de inmediato, el señor Jorge Enciso notificó a los periódicos más importantes del país, como Excélsior, El Universal, El Nacional, Novedades y La Prensa, los resultados del dictamen del señor Carrillo. En noviembre de 1945, éste envió una carta al Procurador General de la República, estimando el valor de lo que se había perdido: el templo de Tzintzuntzan valía cerca de $100 000; la pintura de “El entierro de Cristo”, $40 000la; el cuadro de “El Señor del Rescate”, $3 000, y el resto de los objetos perdidos, $15 000.86

Después de intensas gestiones y recaudación de recursos por parte de la comunidad de Tzintzuntzan y del párroco Eduardo Tovar, comenzaron los trabajos de reconstrucción del templo, gracias a los cuales se logró recuperar el uso del edificio en 1954. Por desgracia, no se tuvo la supervisión suficiente por parte de las instancias correspondientes y la intervención afectó el sistema constructivo del edificio, así como parte de la pintura mural del templo y del convento contiguo. Por otro lado, se mandó pintar una réplica del Descendimiento para ser colocada en la capilla de la Soledad. Aunque de poca calidad, la réplica mantiene en la mente del pueblo el orgullo de que alguna vez tuvieron una obra de categoría mundial, la cual llegó a convertirse en una leyenda.

Reflexiones finales

En el presente artículo, he presentado varios documentos -la mayoría poco conocidos-, escritos por viajeros y periodistas, a los cuales he tenido acceso gracias a que se han conservado en buen estado.87 Las noticias y los relatos generaron tanto interés y especulación entre los lectores que con el tiempo convirtieron la pintura en una leyenda, principalmente por dos razones: por un lado, el hecho de que nunca se supo en realidad quién fue su autor, ni cómo, ni cuándo llegó a Tzintzuntzan; por otro, debido al cuestionamiento que surgió a raíz de su desaparición, pues no quedaron claros los resultados de la investigación o se desconfió de ellos.

Respecto a las primeras interrogantes, muchos osaron dar su opinión: de acuerdo con algunos, la prueba de que la obra era de Tiziano se encontraba en las características compositivas, pictóricas y estilísticas de la misma o en algunos detalles que el pintor renacentista acostumbraba agregar en sus composiciones; hay quienes en lugar de Tiziano creyeron ver la mano de Murillo, Ibarra, Lucas Giordano, Velázquez, El Greco, Baltasar de Echave y Rioja o de Echave Orio. Aunque nunca se pudo encontrar el verdadero autor, casi todos coincidieron en que se trataba de una obra de gran mérito artístico.

La discusión acerca de cómo llegó a Tzintzuntzan no fue respaldada con argumentos sólidos y, hasta ahora, no se ha localizado ningún documento al respecto. Aun así, hubo quien aseguró que en la pintura aparecía el mismo Felipe II, al fondo de la escena principal, lo cual podía ser evidencia de su temporalidad y origen.88 Un periodista no estuvo de acuerdo y opinó que la indumentaria de los personajes no correspondía a la usada en la época de Felipe II, sino a la de Felipe IV, es decir, que pudo haber sido pintada en la primera mitad del siglo XVII.89

Como se dijo, una de las creencias más arraigadas era que Felipe II había regalado la pintura a Vasco de Quiroga, pero también había quien opinaba que más bien pudo haber sido un obsequio de Carlos V para Quiroga o de Felipe II para fray Jacobo Daciano. Si fuera obra de Baltasar de Echave Orio -como sugirió el maestro Toussaint-, ésta pudo haber sido pintada en tierras novohispanas a finales del siglo xvi o principios del XVII, lo cual parece más coherente, pues si había tan grandes maestros en la Nueva España, ¿por qué traer desde Europa una pintura que terminaría en un templo de humildes franciscanos, el cual, si bien era importante para la orden, resultaba insignificante comparado con las catedrales y templos de órdenes no mendicantes?

De acuerdo con el contexto histórico de este periodo de la historia de Tzintzuntzan, en 1593, el lugar había recuperado su título de Ciudad que el obispo Vasco de Quiroga se llevó a Pátzcuaro en 1538; así mismo, se estaba terminando la construcción de su templo y convento de San Francisco, que en su tiempo fue uno de los más “suntuosos de la provincia” de Michoacán.90 Además, debido a un reacomodo de población, Tzintzuntzan fungía como cabecera y se fundaron las cofradías del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. Se cree que todas estas obras fueron apoyadas por fray Pedro de Pila, quien hizo su noviciado, tomó el hábito, fue nombrado guardián, provincial y Comisario General de la orden francisana en Tzintzuntzan. Su historia da indicios de que tenía amistades de alta jerarquía en España y en la Nueva España, entre quienes se encontraba el entonces virrey Luis de Velasco el joven.91 Debido a que radicaba en la Ciudad de México y tenía amistades en el gobierno y la Iglesia, es probable que fray Pedro de Pila conociera el trabajo de Echave Orio y lo persuadiera para que pintara el lienzo del Descendimiento, con la intención obsequiarlo al pueblo que tanto quiso y protegió. Esto, por supuesto es sólo una hipótesis. Por desgracia, sólo se tienen fotografías en blanco y negro y los documentos conocidos no son suficiente evidencia para respaldar el origen de la obra.92

Respecto a la desaparición de la pintura, por más de setenta años se ha difundido la creencia de que fue robada y el incendio del templo fue provocado para hurtarla sin despertar sospechas. Incluso, hay quienes consideran, sin tener evidencia, que la pintura se encuentra en manos de algún particular o en un museo de Nueva York. La idea no carece de fundamento, pues la obra había sido codiciada por muchos. El mismo sacerdote de la parroquia, Francisco P. Morillón, afirmaba que le habían hecho tres propuestas de comprarla: la primera provenía de una persona de Guanajuato, quien ofrecía $10 000; la segunda, proveniente de Morelia, pagaba la misma cantidad, y la tercera, de un estadunidense, prometía $20 000 y una copia de la pintura.93 A decir de Janvier, el propio Arzobispo de México había intentado comprar esta obra, pero no tuvo éxito.94 De igual manera, Lumholtz aseveró que se habían ofrecido $25 000;95 Cardona escuchó que ofrecieron 60 000 duros por ella96 y Hopkinson habló de 50 000 dólares; no obstante los indios devotos de Tzintzuntzan se negaron rotundamente a desprenderse de su obra maestra, a la cual adoraban con “ciega idolatría”, e incluso se rehusaron a permitir que fuera fotografiada.97

El carácter sagrado de la pintura fue la razón de que la gente de Tzintzuntzan la venerara y protegiera contra cualquier amenaza, aunque para ello emplearan métodos radicales. El valor simbólico de la obra superaba en mucho el valor económico que le dieron quienes ofrecieron comprarla.

Algunos de los que escribieron sus apreciaciones dieron a entender que ese pueblo de “indios bárbaros” -como los llamó Bruce Johnstone- no merecía tener una pintura de tal valor. Baxter, por ejemplo, consideraba una lástima que no se pudiera transferir la obra a la Ciudad de México para su adecuada exposición en la galería de la Academia Nacional, en lugar de dejarla en su ubicación original:

Los indios de la región no pueden apreciar la pintura como una obra de arte; sin embargo, están tan fuertemente unidos a ella a través de la veneración supersticiosa, reforzada por su reciente fama, que nada les inducirá a separarse de ella, a pesar de las enormes sumas que se han ofrecido. Y así, aunque el gobierno tiene derecho a ella, no ha querido reclamarla para evitar un disturbio local.98

En efecto, ninguna suma económica fue suficiente para convencer a los encargados de la iglesia y a la gente del lugar de vender la pintura, y las autoridades no hicieron mayores esfuerzos por trasladarla a otro lugar. Por desgracia para todos, la obra se perdió irremediablemente, como lo probaron los peritos de la Coordinación de Monumentos. No obstante, el lienzo del Tiziano seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo.

Archivos

Archivo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (ACMH)

Archivo General de la Nación (AGN)

Historia

Real Audiencia

Archivo Histórico Casa de Morelos (AHCMO)

Diocesano

Centro de Estudios de Historia de México Carso (CEHM)

Archivos fotográficos

Fototeca del Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Fototeca, Archivo Municipal de Pátzcuaro.

Fototeca, Archivo General de la Nación.

Fototeca “Constantino Reyes-Valerio”, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Fototeca “Hermanos Casasola” del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Fototeca “Manuel Toussaint” del Instituto de Investigaciones Estéticas-Universidad Nacional Autónoma de México.

Hemerografía

Berkeley Daily Gazette, 1944

El Álbum Ibero Americano, 1898

El Diario del Hogar, 1887 y 1891

El Economista Mexicano, 1905

El Fronterizo, 1889

El Informador, 1944

El Madrid Científico, 1906

El Pueblo Orden y Progreso, 1908 y 1911

El Tiempo ilustrado, 1904 y 1910

Excelsior, 1944

Gaceta Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, 1895

Iowa State Bystander, 1898

La Actualidad, 1908

La Libertad, 1898-1902 y 1908

La Voz de México, 1894

Lewiston Evening Journal, 1893

Los Angeles Herald, 1908

Periódico Oficial del Estado de Puebla, 1890

The Daily Yellowstone Journal, 1891

The Herald and News, 1908

The Herald, 1894

The Herald-Mail, 1926

The Iola Register, 1894

The Mexican Herald, 1900, 1905 y 1907

The New York Times, 1891

The Reading Eagle, 1898

The Roanoke Times, 1891

The Sun, 1906

The Traveler and Observer, 1900

The Washington Herald, 1908

The Weekly Tribune, 1894

Travel Magazine, 1941

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)