Introducción

En la conversación pública de las últimas dos décadas en Argentina, los medios de comunicación han recibido permanentes acusaciones de sesgo en sus coberturas. La cuestión de la objetividad en los medios se ha vuelto un tema de debate. Si bien se han hecho destacadas colaboraciones acerca de la relación entre los medios de comunicación y los últimos gobiernos, es difícil encontrar intentos de estimar y comparar el grado de sesgo en las coberturas periodísticas argentinas.

Este trabajo se propone realizar un aporte a esa línea de investigación comparando la cobertura de un mismo indicador económico en los tres principales periódicos digitales de Argentina. Construido en base a las consideraciones de trabajos similares realizados en otros países, este diseño de investigación resulta particularmente útil para lidiar con las dificultades propias del estudio de sesgos en los medios.

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se repasa brevemente el contexto de la relación entre los principales medios y los últimos gobiernos argentinos. Luego se presenta una revisión de literatura sobre el estudio de sesgos partidarios. En el apartado de metodología se explican las particularidades del índice empleado y se desarrolla el diseño de investigación. Enseguida se muestran los resultados divididos en dos secciones. Finalmente, se presentan las conclusiones y consideraciones finales.

La relación de los gobiernos con la prensa

En Argentina, los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner mantuvieron una relación con los grandes medios de comunicación muy distinta a la que configuró su sucesor, Mauricio Macri. En el caso de Fernández de Kirchner, la relación estuvo signada por una confrontación abierta que el gobierno intentó, con indiscutible éxito, colocar en el centro del debate público (Lodola y Kitzberger, 2017).

La actitud confrontativa del gobierno de Fernández de Kirchner encontró su blanco principal en los diarios Clarín y La Nación, los dos periódicos impresos de mayor tirada del país, que cuentan con sendas ediciones digitales. El enfrentamiento con Clarín fue, sin dudas, mucho más encarnizado y encontró su clímax en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsada por el gobierno. En el marco de esta confrontación, Clarín adoptó una línea editorial muchas veces acusada de ser fuertemente opositora al gobierno.

En el caso de La Nación, el enfrentamiento no fue tan directo, pero se lo encuadró discursivamente en una lógica idéntica a la de su principal competidor. El discurso oficialista sugería que los grandes medios se ponían de acuerdo para operar contra las iniciativas gubernamentales. En un famoso discurso de julio de 2012, la entonces presidenta sostenía: “¿vieron que hay una cadena nacional del miedo y el desánimo que te larga todos los días pálidas? Y cada media hora cuando dan los títulos ¡[no] te dicen nunca una buena!” (TV Pública Argentina, 2012).

Desde el lado de los medios oficialistas, el rol protagónico lo ocuparon sin dudas los medios pertenecientes al Estado, que adoptaron una línea editorial decididamente partidista. No obstante, el gobierno se esforzó también en sostener medios privados que defendieran la gestión, principalmente a través de la asignación discrecional de pauta publicitaria estatal, es decir, de dinero que el Estado aporta como anunciante (Becerra y Mastrini, 2016). El principal exponente en la prensa (tanto impresa como digital) fue Página 12, un diario fundado en 1987 que comenzó a ser identificado como un periódico favorable al gobierno.

En las elecciones de 2015 resultó electo el opositor Mauricio Macri. Veinte días después de asumir el poder, su jefe de Gabinete anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia que derogaba las regulaciones a los medios sancionadas durante el kirchnerismo (Clarín, 2015). La relación de la nueva administración con los grandes medios fue desde entonces muy distinta a la del gobierno anterior. Desde el kirchnerismo, la decisión fue leída como un intercambio de favores entre el gobierno y los principales grupos mediáticos. En una entrevista de septiembre de 2017 Cristina Fernández de Kirchner declaraba:

Yo creo que hay un componente de blindaje mediático muy importante en todo esto. Evidentemente hay, por parte de todo lo que es la corporación mediática, un blindaje acerca de las cosas que pasan. Vos no vas a ver noticias de lo que sucede, salvo puntualmente en algún medio alternativo (Fernández de Kirchner, 2017).

El “medio alternativo” por excelencia fue, en este periodo, Página 12, diario reivindicado por la expresidenta (Fernández de Kirchner, 2019). Luego del cambio de gobierno de 2015, Página 12 buscó diferenciarse de los principales jugadores del mercado de medios, vistos como los artífices de ese “blindaje mediático”. Una clara muestra de esto es el slogan elegido para la edición digital del diario a partir de 2016: “La otra mirada” (Página12, 2017).

De este modo, a partir del cambio de gobierno de 2015 parecieron invertirse los roles: mientras que Clarín y La Nación fueron acusados de abandonar la línea editorial crítica y optar por una favorable al oficialismo, parecía que Página 12 transitaba el proceso inverso.

Estado del arte

Las acusaciones de “cadena del desánimo” vertidas por Cristina Fernández de Kirchner guardan cierta similitud a las del vicepresidente estadounidense Spiro T. Agnew, quien en 1968 calificó a los periodistas como “grandes charlatanes de la negatividad”. Esta frase fue el puntapié para el trabajo de Hofstetter (1976), uno de los antecedentes más exhaustivos sobre sesgo en los medios junto con el trabajo de Efron (1971). En su libro, Hofstetter (1976) formuló la definición de sesgo partidario que guía el presente artículo, entendiendo este concepto como la acción de realizar coberturas periodísticas con parcialidad, donde la selección de hechos que se narran favorece a una de las partes de un conflicto político (p.18).

Al igual que el libro de Hofstetter, el trabajo de Niven (1999) acerca del sesgo en las noticias sobre gobernadores estadounidenses se iniciaba también con una anécdota: un sticker popular en la campaña presidencial de 1992 que rezaba “moleste a los medios, reelija a George Bush”. Tal como se evidencia en los dos trabajos citados, la línea de investigación sobre sesgo partidario en los medios estadounidenses se ha centrado en la estimación de lo que se conoce como liberal bias: la tendencia a parcializar las coberturas en favor del Partido Demócrata. Este sesgo ha sido estudiado con diferentes diseños de investigación en trabajos como los de Sutter (2001), Goldberg (2001), Groseclose y Milyo (2005) y Groeling (2008). Otros autores han investigado, como contracara al liberal bias, la existencia un sesgo favorable al Partido Republicano. Entre estos se destacan los trabajos de Alterman (2004), McKnight (2012) y Brock (2005). Este debate sobre la dirección del sesgo de los medios estadounidenses ha presentado resultados mixtos, dado que frecuentemente ambos lados presentan evidencias cruzadas sobre cuán sesgadas son las coberturas de distintos actores del ecosistema de medios.

Otra serie de trabajos más recientes se ha propuesto, al igual que el presente artículo, explorar estos sesgos puntualmente en la cobertura de noticias económicas. En esta línea se ubican los aportes de Larcinese et al. (2011), Lott y Hassett (2014) y Merkley (2019). Como explican estos autores, las noticias económicas son una herramienta apropiada para medir sesgos partidarios porque permiten contrastar las coberturas con datos de la realidad que estas reflejan (los indicadores económicos), algo que es más difícil de lograr con coberturas sobre otra clase de hechos.

El sesgo partidario en los medios ha sido estudiado también fuera de los Estados Unidos. El trabajo comparativo de Patterson y Donsbagh (1996) realizado en cinco países, así como los estudios del caso israelí por parte de Shultziner y Stukalin (2021) y del caso australiano por Haselmayer et al. (2017) constituyen también antecedentes relevantes.

Sin embargo, el caso argentino ha sido poco explorado desde esta perspectiva. El trabajo de Corvaglia (2009) se aproxima al estudio de la objetividad en los medios, pero se centra más en los sesgos estructurales que en los ideológicos o políticos. El estudio de Pinto (2008) toca tangencialmente el tema de la objetividad, pero como parte de un análisis más amplio que busca cuantificar su actuación como watchdogs. Más recientemente, el trabajo de Mercado et al. (2020) indaga en la identificación de las preferencias políticas de periodistas argentinos, pero no se centra en las dinámicas que atraviesan a los medios en los que trabajan.

El presente artículo se propone, por lo tanto, realizar un aporte a una línea de investigación que no ha sido del todo explorada en Argentina. El contexto argentino es un terreno particularmente fértil para estudiar sesgos partidarios en los medios, tanto por la relevancia que ha adoptado el tema como por el rol de intérpretes de la realidad que los periodistas entienden que deben cumplir. Sobre este último punto cabe destacar el trabajo de Mellado et al. (2017) como parte del proyecto Journalistic Role Performance, donde se analiza la prevalencia de seis roles periodísticos en la prensa de 19 países. Los medios argentinos presentan (junto a los estadounidenses) los puntajes más altos en el rol intervencionista que implica presentar los hechos acompañados de interpretaciones y opiniones.

El ICC en los medios

Este artículo se propone estudiar el sesgo ideológico en los medios argentinos a partir de las coberturas de los resultados de un índice económico: el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (Centro de Investigación en Finanzas, s.f.).

La elección del ICC para este análisis se debe a que es uno de los índices más observados por las élites políticas y periodísticas, ya que sirve como proxy para dar cuenta de la marcha de la economía en el corto plazo. En consecuencia, los resultados del ICC son frecuentemente mencionados en los medios de comunicación.

En su trabajo sobre los sesgos en los medios, Gentzkow y Shapiro (2006) inician su análisis a partir de una comparación de tres coberturas muy diferentes sobre un mismo hecho. La elección del ICC para este estudio parte de una observación similar: cuando los diarios publican un resultado del índice, muchas veces lo hacen a través de titulares que parecen dar cuenta de fenómenos diferentes. Un ejemplo se muestra en la Figura 1.

Figura 1 Coberturas del ICC de octubre de 2016 en los diarios Clarín, La Nación y Página 12, respectivamente.

Como puede observarse, los titulares presentan interpretaciones muy diferentes. Esto se debe a que hacen referencia a variaciones distintas del mismo índice. Todos los informes del ICC, que son enviados mensualmente a la prensa, dan cuenta de dos tipos de variaciones: respecto intermensual e interanual. En la Figura 2 se muestra, a modo de ejemplo, la ficha de resultados del informe que reflejaron los medios en la Figura 1.

En esta ficha se destaca en el título la variación intermensual y en el primer párrafo se mencionan también las variaciones interanuales respecto a los dos últimos años. Cabe aclarar que toda vez que en este artículo se hable de “variación interanual” se estará haciendo referencia a la variación respecto al año inmediatamente anterior. La exclusión en este análisis de la otra variación interanual reportada en los informes se debe a que no fue mencionada por ninguno de los diarios.

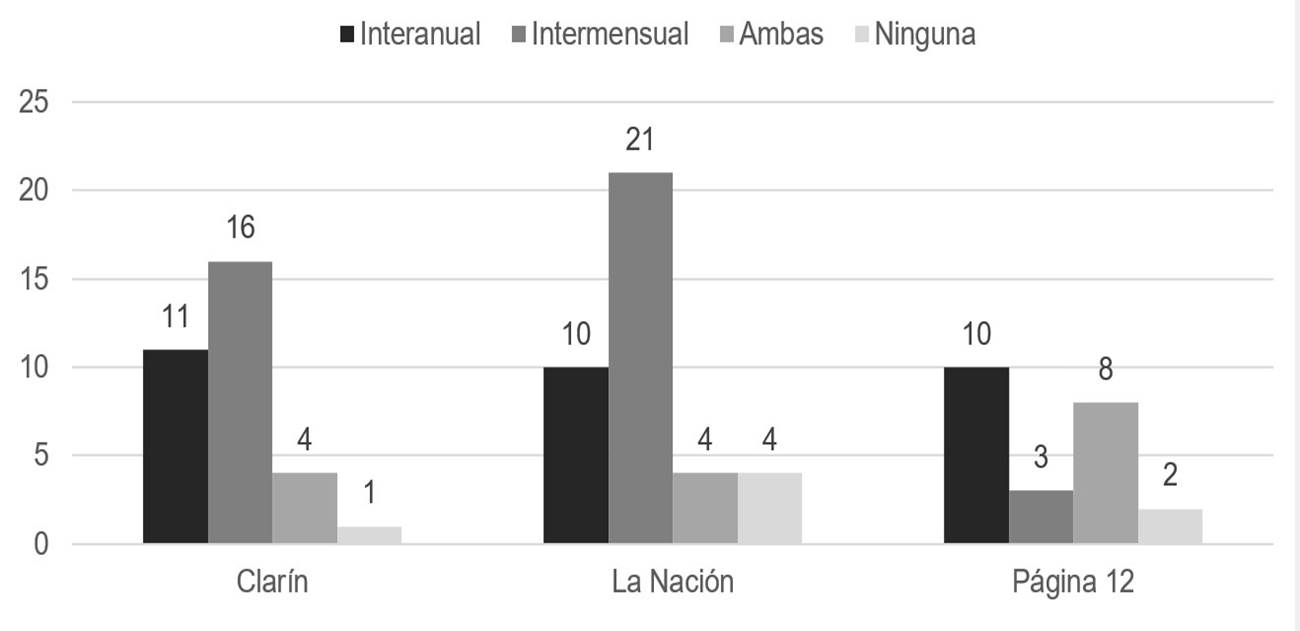

Al recibir esta información, los diarios se ven frente a la decisión de cómo contar la noticia. En principio, podría conjeturarse que habrá una mayor difusión de la variación intermensual por estar presente en el título de las fichas. No obstante, los datos muestran que los diarios también optan frecuentemente por reflejar en sus titulares la variación interanual. Un detalle se muestra en el gráfico de la Figura 3.

Puede observarse que no existe una regularidad clara en torno a cuál de las mediciones reportar. Lo que sí existe por parte de los tres medios es una preferencia por elegir una de las dos. Esto convierte a las coberturas del ICC en una interesante herramienta para medir el sesgo partidario ya que cuando los diarios eligen mencionar o destacar una de las dos variaciones están inevitablemente eligiendo entre una mayor y otra menor, o entre una de signo positivo y otra de signo negativo. Estas elecciones implican contar los resultados del índice bajo interpretaciones muy diferentes (o incluso opuestas) de la marcha de la economía.

El ICC es también un instrumento útil para esta línea de investigación porque lidia muy bien con los dos problemas que Groeling (2008, p. 633) identifica para la medición de sesgos partidarios en los medios. El primero de ellos es la dificultad para codificar de manera objetiva las noticias como sesgadas, ya que la codificación puede estar influenciada por la interpretación del investigador. En el caso de este estudio, dado que se trabajará con la cobertura de un índice numérico, hay poco lugar para la subjetividad interpretativa: solo es necesario observar el signo y el valor numérico de las variaciones para considerarlas un hecho positivo o negativo.

El segundo problema tiene que ver con la dificultad para atribuir los hallazgos efectivamente a un sesgo partidario. En ese sentido, Groeling (2008) explica que, si el 90% de las coberturas de un medio son negativas, esto podría deberse tanto a un sesgo opositor del medio como a una mala gestión del gobierno. Si el investigador sólo observa los hechos que son reportados, está incurriendo en un sesgo de selección, ya que los hechos no reportados no están siendo considerados.

El diseño de investigación del presente artículo permite superar este problema teniendo en cuenta, a la vez, los titulares de los periódicos y la serie de resultados del ICC. Es decir que el análisis se enfocará no solamente en el contenido de los titulares, sino también en cuándo los diarios difunden (y cuándo no) los resultados.

El ICC y sus coberturas serán utilizados en este artículo para estudiar el sesgo partidario en los medios argentinos en el contexto de las acusaciones cruzadas durante los gobiernos de Fernández de Kirchner y de Macri. Se analizarán las coberturas del índice realizadas por las ediciones digitales de los diarios Clarín, La Nación y Página 12. La selección de estos periódicos responde al rol que han ocupado durante el período seleccionado en el debate sobre sesgos partidarios en los medios, el cual se relaciona a su vez con la relevancia que poseen en el mercado de prensa local. Siguiendo criterios similares, muchos análisis de la misma etapa histórica han seleccionado a estos mismos diarios, tanto en sus versiones impresas como digitales. Se destacan los trabajos de Pinto (2008), Del Manzo (2020), Crocco (2019) y Casillo (2020), entre tantos otros.

La decisión de relevar noticias en formato digital se debe a una mayor disponibilidad de acceso a las fuentes, pero fue tomada considerando que, en la gran mayoría de los casos, las secciones de los diarios donde se menciona al ICC son reproducidas tanto en la versión impresa como en la versión digital de cada periódico. Esto se verificó a partir de la base de datos de noticias “Di Tella en los medios”, en la cual suelen referenciarse tanto los recortes de las ediciones en papel como las URLs de las ediciones online.

Respecto los periódicos a analizar, cabe una aclaración respecto a por qué no fue incluido el portal de noticias argentino Infobae, que también suele ser identificado dentro de los grandes medios críticos del kirchnerismo (Mitchelstein y Boczkowski, 2021). Desde su creación en 2002, Infobae cuenta con una edición únicamente digital, que en 2020 llegó a posicionarse como el sitio de noticias de habla hispana más visitado. Sobre este punto cabe aclarar que, a diferencia de los otros portales aquí mencionados, Infobae cuenta desde 2018 con una edición enteramente dedicada a otro país (México), por lo cual reúne lectores de dos países de habla hispana en simultáneo.

Sin embargo, este crecimiento es relativamente reciente. Por ejemplo, en los rankings de visitas medidos por la compañía Alexa en Argentina, Infobae nunca aparece por encima de Clarín ni de La Nación antes de 2017 (Alexa, s.f.). Cabe aclarar que el uso de los rankings de Alexa como medición de audiencia se emplea aquí bajo los mismos criterios y consideraciones que se enuncian en Almiron (2006).

Esto coincide con el año en que Clarín y La Nación implementaron sistemas de suscripciones pagas para sus ediciones online, lo cual le permitió a Infobae superarlos desde entonces. Siguiendo estas consideraciones, se ha optado por no incluir a Infobae en el análisis, dado que durante la mayor parte del periodo analizado en este artículo (2012-2019) no ocupó el rol predominante que adquirió después y, por lo tanto, no contó con el mismo grado de relevancia que Clarín y La Nación en el debate sobre sesgos partidarios en la prensa.

A partir de estas consideraciones, las preguntas de investigación que guiarán este artículo pueden formularse del siguiente modo: ¿en qué medida Clarín y La Nación, los dos grandes jugadores del mercado de prensa, presentan un sesgo opositor al gobierno en las coberturas realizadas durante la presidencia de Fernández de Kirchner? ¿En qué medida presentan un sesgo favorable al gobierno durante la presidencia de Macri? ¿Qué ocurre en estos períodos con Página 12, el diario que se presenta a sí mismo como “la otra mirada”?

Metodología

En este trabajo se realizará un análisis de contenido centrado en las menciones que las ediciones online de los diarios hayan hecho sobre los resultados del ICC entre los años 2012 y 2019 inclusive, a fin de observar el segundo mandato de Fernández de Kirchner y el único mandato de Macri.

El relevamiento de menciones en los tres diarios fue realizado en la base “Di Tella en los medios”, donde la Universidad Torcuato Di Tella registra sus apariciones en la prensa, y en los sitios web de los periódicos de forma complementaria. La búsqueda se realizó a partir de la aparición conjunta de los términos confianza y consumidor, verificando individualmente en cada resultado la referencia al ICC. Se consideró la totalidad de los casos en los que se verificó la referencia. Solo se tomaron en cuenta aquellos casos en los que el ICC fue mencionado en la volanta, el titular y/o la bajada de la nota. Esta decisión se fundamenta en los mismos motivos que esgrimen Bleich et al. (2015): los titulares tienen una relevancia y una influencia mayor en los lectores que el texto completo de un artículo.

Tomando en cuenta estos criterios, se relevaron en total 90 menciones: 32 correspondientes a Clarín, 35 a La Nación y 23 a Página 12. Para cada una de ellas se registró título, bajada y URL. Estos datos fueron incorporados a un dataset junto con los 96 resultados del ICC en el rango establecido. Adicionalmente, se incorporaron junto a cada resultado los porcentajes de variación interanual e intermensual del ICC. Por último, se incorporaron tres variables, una por cada diario, con cuatro posibles valores según cuál de las variaciones se había elegido destacar: la interanual, la intermensual, ambas o ninguna. Para realizar esta clasificación se tomó en cuenta principalmente el contenido del titular, mientras que la bajada y la volanta se utilizaron para contextualizar dicho contenido en los casos en que no quedaba completamente claro a qué variación se hacía referencia. Aquellos casos en los que no fue posible determinar una referencia clara a una variación debido a que ambas eran del mismo signo fueron computados como una referencia a ambas variaciones (por ejemplo, un titular con el texto “Pérdida de confianza” referido a un ICC con ambas variaciones negativas).

Recapitulando y antes de analizar los resultados, es importante aclarar tres implicancias de esta metodología. La primera está relacionada con que el relevamiento involucra la totalidad de los casos, tanto de menciones relevadas en los diarios como de informes de resultados del ICC. Por lo tanto, al momento de realizar análisis en forma de tasas o proporciones es necesario considerar que esas proporciones no se derivan de un muestreo, sino que están calculadas sobre los universos totales de casos.

En segundo lugar, este diseño metodológico cuenta con la característica de que el número de casos es inherentemente bajo, lo cual se origina en la dinámica del índice estudiado, cuyos resultados se publican con frecuencia mensual. Esto puede representar una desventaja a la hora de dotar a los resultados de la robustez adecuada. Cabe aclarar que en una primera versión de este análisis, que comprendió solo dos años de cada gobierno (2014-2017), las conclusiones fueron similares a las de este estudio, lo cual sugiere que la volatilidad derivada del número de observaciones no altera sustancialmente los hallazgos presentados. No obstante, es conveniente que futuras investigaciones en esta línea cuenten, en lo posible, con un mayor número de casos.

En el objetivo de este trabajo se ha priorizado realizar un aporte que logre superar otras limitaciones metodológicas enunciadas en trabajos previos, menos comunes y más específicas al estudio de sesgos en los medios, a las cuales el ICC logra dar respuesta. En consecuencia, los resultados deben ser interpretados teniendo en cuenta que reflejan la respuesta de los medios a un evento de ocurrencia mensual a lo largo de ocho años.

En tercer lugar, es importante destacar que, al igual que otros estudios de la misma línea de investigación, este trabajo busca medir el sesgo partidario en los medios a partir de su producto final: las noticias. Por lo tanto, las conclusiones del análisis deben ser interpretadas al nivel de los medios y no de los actores que forman parte de ellos (periodistas, editores, dueños, etcétera). No obstante esta aclaración, hay motivos para pensar que detrás de las observaciones que abarca este análisis hay un alto grado de intervención de los editores en desmedro de los periodistas. En primer lugar, porque los titulares, como explican Bleich et al. (2015), suelen ser redactados por los editores. Y, en segundo lugar, porque la mayoría de las notas relevadas corresponden a recuadros informativos o artículos breves sin firma de un periodista en particular.

Resultados

Publicar o no publicar

Tal como se ha explicado, para medir el sesgo partidario en los medios es necesario poner en contexto las publicaciones, a fin de evitar el sesgo de selección. En este trabajo, esa idea se operacionaliza analizando bajo qué resultados del ICC los tres diarios publicaron, o no, los resultados del índice.

A tal fin se distinguirán tres posibles combinaciones de resultados del ICC para cada mes, que se vinculan a tres interpretaciones de la marcha de la economía. La primera opción es que ambas variaciones (la interanual y la intermensual) sean de signo negativo. Esto deriva en una interpretación decididamente pesimista: la confianza de los consumidores está en caída tanto en el largo como en el corto plazo. En el sentido opuesto, cuando ambas variaciones son de signo positivo, la interpretación que se deriva es optimista. Por último, cuando una es positiva y la otra es negativa, las interpretaciones son mixtas.

Teniendo esto en mente, se clasificaron los informes del ICC en las tres combinaciones ya descritas y se observó cuántas veces publicó cada diario los informes dentro de cada uno de los tres escenarios. Los resultados se exhiben en las Tablas 1 y 2, divididos según el presidente de turno.

Tabla 1 Menciones del ICC, gobierno de Fernández de Kirchner, según combinaciones de signo de las variaciones interanual e intermensual

| Diario | Ambas negativas |

Una negativa y otra positiva |

Ambas positivas |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| N = 15 | % | N = 19 | % | N = 14 | % | |

| Clarín | 7 | 46.7 | 7 | 36.8 | 3 | 21.4 |

| La Nación | 8 | 53.3 | 12 | 63.2 | 7 | 50.0 |

| Página 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 21.0 |

Tabla 2 Menciones del ICC, gobierno de Macri, según combinaciones de signo de las variaciones interanual e intermensual

| Diario | Ambas negativas |

Una negativa y otra positiva |

Ambas positivas |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| N = 15 | % | N = 19 | % | N = 14 | % | |

| Clarín1 | 5 | 26.3 | 5 | 31.3 | 4 | 36.4 |

| La Nación | 2 | 10.5 | 5 | 31.3 | 1 | 9.1 |

| Página 12 | 11 | 57.9 | 8 | 50.0 | 1 | 9.1 |

Durante el gobierno de Fernández de Kirchner el diario Clarín fue mucho más propenso a publicar el índice cuando ambos resultados eran negativos (46.7%) que cuando ambos eran positivos (21.4%). Esto se invierte durante la presidencia de Macri, donde la tasa de mención cuando las dos variaciones son positivas (36.4%) es mayor a cuando ambas son negativas (26.3%).

El diario La Nación, por otra parte, parece mostrar una cobertura menos sesgada durante las dos presidencias. Si bien realizó más menciones del índice durante el gobierno de Fernández de Kirchner, en ambos gobiernos la mayor cantidad corresponde a los meses en los que una variación fue positiva y la otra negativa. Al mismo tiempo, la tasa de los meses en los que ambas variaciones fueron negativas superó en ambos gobiernos a la de los meses con ambas positivas, siempre por un escaso margen.

Por último, Página 12 presenta las coberturas con diferencias más marcadas. Durante el gobierno kirchnerista el periódico solo publicó los resultados en meses en los que ambas variaciones fueron positivas (el 21% de ellos), y decidió nunca publicar cuando uno o ambos resultados fuesen negativos. Durante la presidencia de Macri, en cambio, publicó solo un reporte (9.1%) con ambos resultados positivos, mientras que comenzó a publicar aquellos con ambos negativos (57.9%) y con uno positivo y otro negativo (50%).

El contenido de las publicaciones

Existen diferentes maneras de reflejar los resultados del ICC en un titular. Esto puede verse, en primer lugar, a través del valor de cada una de las variaciones: dado que estas no fueron iguales en ninguno de los meses analizados, siempre hay uno de los dos resultados que es numéricamente mayor al otro.

Frente a esto, los diarios tienen tres posibles interpretaciones de la noticia. Una interpretación más optimista implica destacar en el titular la variación más alta. A la inversa, una interpretación más pesimista corresponde a resaltar la variación más baja. Por último, existen dos opciones que implican una interpretación más neutral: destacar ambas variaciones, o informar sobre el índice sin resaltar ninguna variación en el paratexto de la noticia. Los resultados de este análisis se muestran en las Tablas 3 y 4.

Tabla 3 Menciones del ICC, gobierno de Fernández de Kirchner, según variación reportada

| Diario | N (100%) | Mayor | Menor | Ambas | Ninguna | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n | % | n | % | n | % | n | % | ||

| Clarín | 17 | 10 | 58.8 | 6 | 35.3 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 |

| La Nación | 27 | 10 | 37.0 | 13 | 48.1 | 4 | 14.8 | 0 | 0.0 |

| Página 12 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

Tabla 4 Menciones del ICC , gobierno de Macri, según variación reportada

| Diario | N (100%) | Mayor | Menor | Ambas | Ninguna | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n | % | n | % | n | % | n | % | ||

| Clarín | 15 | 8 | 53.3 | 3 | 20.0 | 3 | 20.0 | 1 | 6.7 |

| La Nación | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

| Página 12 | 20 | 0 | 0.0 | 10 | 50.0 | 8 | 40.0 | 2 | 10.0 |

En esta comparación no parece haber un patrón claro de sesgo en Clarín, dado que en ambos gobiernos optó más frecuentemente por publicar la variación más alta. La Nación, por otra parte, presenta una cobertura más sesgada: mientras que el mayor porcentaje de menciones durante el gobierno kirchnerista (48.1%) corresponde a la variación más baja, durante el gobierno de Macri el diario se inclinó por publicar más asiduamente la variación más alta (en un 62.5% de los casos).

Página 12 es nuevamente el que sugiere el sesgo más evidente. Dos de las tres menciones realizadas durante el gobierno de Fernández de Kirchner corresponden a la variación mayor, mientras que ninguna de las 20 menciones realizadas durante el gobierno de Macri optó por la variación más alta. Es importante acotar que durante el gobierno de Macri, el diario eligió reflejar la variación más baja en la mitad de las oportunidades. Respecto a la otra mitad, cabe aclarar que 8 de los 10 casos que la componen corresponden a meses con ambas variaciones negativas.

Por lo tanto, si bien no puede atribuirse una preferencia clara por alguna de las dos variaciones, la mayoría de estos titulares reflejan también un sesgo pesimista.

El análisis sobre qué medición se destaca en los titulares se vuelve especialmente relevante en los meses en que una de ellas es de signo positivo y la otra es de signo negativo. Al mirar el signo de las variaciones se acentúan las interpretaciones optimista y pesimista, ya que en un mismo mes los diarios pueden decir tanto que creció la confianza de los consumidores como que disminuyó, dependiendo de qué variación elijan para justificar el titular. Esta comparación se refleja en las Tablas 5 y 6.

Tabla 5 Menciones publicadas en meses en los que una variación fue positiva y la otra negativa, gobierno de Fernández de Kirchner, según signo de la variación reportada

| Diario | N (100%) | Positiva | Negativa | Ambas | Ninguna | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n | % | n | % | n | % | n | % | ||

| Clarín | 7 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

| La Nación | 12 | 4 | 33.3 | 7 | 58.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0.0 |

| Página 12 | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA |

Tabla 6 Menciones publicadas en meses en los que una variación fue positiva y la otra negativa, gobierno de Macri, según signo de la variación reportada

| Diario | N (100%) | Positiva | Negativa | Ambas | Ninguna | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n | % | n | % | n | % | n | % | ||

| Clarín | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

| La Nación | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

| Página 12 | 8 | 0 | 0.0 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0.0 |

Durante el gobierno de Fernández de Kirchner, cuando Clarín pudo elegir entre una medición positiva y una negativa, optó por la negativa el 57.1% de las veces. Durante la administración de Macri, en cambio, solo reflejó la variación negativa en una oportunidad, mientras que en el 83.3% de los casos destacó la variación de signo positivo.

La Nación mostró un patrón similar al de Clarín, aunque algo más moderado. Mientras que la variación preferida durante el kirchnerismo fue la negativa (con un 58.3% de los casos), durante el gobierno de Macri se inclinó por publicar con mayor frecuencia (en un 60% de las oportunidades) la variación positiva.

Finalmente, durante el gobierno kirchnerista Página 12 solo publicó las variaciones del ICC cuando ambas eran positivas, de manera que nunca debió elegir entre una positiva y otra negativa. Durante el mandato de Macri, en cambio, comenzó a publicar los resultados en los meses donde se daba esa situación. En el 87.5% de los casos eligió publicar la variación negativa, y en el 12.5% restante optó por hacer referencia a las dos.

Conclusiones

La primera conclusión que se desprende del análisis es que las coberturas de los dos principales diarios del país, Clarín y La Nación, parecen efectivamente sesgadas en contra del gobierno de Fernández de Kirchner y a favor del gobierno de Macri.

No obstante, existen diferencias en las coberturas de ambos diarios que vale la pena resaltar. En primer lugar, el sesgo partidario no se presenta en estos dos diarios con la misma modalidad. En el caso de Clarín, por ejemplo, es evidente que hay una mayor predisposición a publicar los resultados del ICC cuando su interpretación es perjudicial para el kirchnerismo o favorable al macrismo. Este fenómeno no se evidencia en el caso de La Nación. A su vez, cuando se analiza el contenido de las publicaciones, Clarín parece tener un sesgo solo en una de las comparaciones realizadas, mientras que en La Nación la cobertura parece estar sesgada en ambas.

Por otra parte, los sesgos partidarios de Clarín y La Nación no se presentan en el mismo grado. En aquellas comparaciones en las que hay indicios de sesgo, estos indicios suelen ser para Clarín mucho más fuertes que para La Nación. Las diferencias relacionadas con el grado de intensidad del sesgo partidario parecen coincidir en cierto modo con el grado de intensidad del enfrentamiento de estos medios con el gobierno kirchnerista: como ya se ha explicado, este fue considerablemente más fuerte con Clarín que con La Nación.

Estos resultados sugieren que las tesis de la “cadena del desánimo” y del “blindaje mediático” propuestas por Fernández de Kirchner tienen cierto sustento, pero esto no significa que todos los grandes medios operen bajo una lógica unificada o perfectamente coordinada. Estos hallazgos se encuentran en línea con el planteo teórico de Sutter (2001). Según el autor, las acusaciones de sesgo partidario dirigidas en forma general a los grandes medios implican necesariamente una cartelización de esos medios. Pero la eventual formación de un cartel requiere de un grado de connivencia difícil de mantener y cargado de incentivos de mercado para abandonarlo (2001, p. 431). Por lo tanto, estas acusaciones deben tomarse con cautela. En esa línea, estos resultados muestran que las coberturas de Clarín y La Nación presentan sesgos con la misma orientación, pero no pueden ser encuadrados en una lógica discursiva idéntica.

¿Qué sucede con Página 12? El diario que se define como la alternativa a los grandes medios es, de los tres, el que muestra el sesgo más fuerte en todas las comparaciones realizadas. Este sesgo va en dirección opuesta a los de Clarín y La Nación: es favorable al gobierno de Fernández de Kirchner y desfavorable al de Macri. Estos resultados indican, en primer lugar, que el sesgo partidario no es patrimonio exclusivo de un sector ni opera solamente en un sentido. En segundo lugar, los resultados coinciden con el rol que Página 12 se asignó a sí mismo dentro del ecosistema de medios: el de “la otra mirada”, que busca contrarrestar y confrontar con las narrativas de los grandes jugadores. En ese sentido, las comparaciones realizadas a partir del ICC sugieren que el diario logra ese objetivo con creces, presentando un sesgo partidario aún más acentuado que los de Clarín y La Nación.

En cierta medida, estos hallazgos guardan cierta semejanza con la discusión académica sobre el sesgo de los medios estadounidenses. Como ya se ha repasado, el debate liberal media vs. conservative media ha aportado evidencia mixta sobre la existencia de sesgos que favorecen a ambos lados por parte de distintos actores del mercado de medios. El escenario analizado en el presente artículo tiende a reflejar una situación similar, en la cual todas las partes del debate parecen estar reflejadas en el sesgo de algún medio, con las particularidades de cada caso.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)